E. Les échelles

D'un point de vue scientifique, seules des catégories

très spécifiques d'information (telle que la masse, ou le contenu

énergétique) peuvent être rigoureusement

agrégées à travers des sites et des échelles

physiques, sans perte de qualité. Le plus souvent, il est

nécessaire de définir une multiplicité de niveaux

organisationnels, avec les concepts et les attributs de mesure pour chaque

niveau. Une structuration pertinente des enjeux de performance ou de

gouvernance doit prendre en compte quatre différentes formes

d'organisation des systèmes : les dimensions sociales, politiques,

économiques et environnementales.

C'est pourquoi il existe un menu des échelles, qui

fournit une liste de niveaux organisationnels pour chacune des dimensions

organisationnelles. Dans notre cas, les niveaux les plus fréquemment

employés sont l'exploitation agricole (qui est définie comme une

unité économique), la parcelle (économique

également), et le territoire (ici unité naturelle), voire parfois

l'échelle nationale et internationale pour la méthode IRENA qui

réalise un diagnostic sur l'Europe des 15.

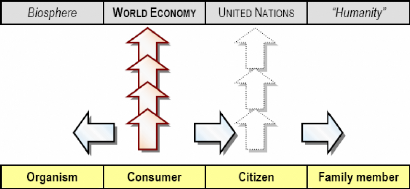

A tous les niveaux il peut y avoir des correspondances «

horizontales » entre les types d'organisation : certains indicateurs

décrivent deux ou plusieurs types majeurs d'organisation du

système. Par exemple, des indicateurs de biodiversité sont

pertinents à l'échelle de l'exploitation agricole (dimension

économique) et à l'échelle de l'écosystème

(dimension environnementale).

De même, il peut y avoir des mouvements verticaux.

L'utilisateur est invité à considérer les changements

d'échelles descendants ou ascendants sur chacune des quatre dimensions

organisationnelles. Par exemple, le long de la dimension économique, il

est intéressant de considérer les indicateurs à

l'échelle de l'exploitation agricole et de la parcelle, le long de la

dimension sociale, on peut passer d'un individu à la famille puis

à la communauté, etc.

Figure 2: les relations entre échelles dans la

FKI

Figure 3: Les 42 échelles actuellement

présentes dans la FKI

F. Les axes à remplir lors de l'utilisation de

la Foire

Certains axes ont été proposés mais non

retenus en raison de la difficulté de créer un outil

générique. Nous les présentons ici car ils sont une piste

d'amélioration de la Foire.

1. Les enjeux

Il est possible, du moins sur des cas d'étude, de

classer les indicateurs en fonction d'enjeux. Par exemple, IDEA présente

6 enjeux (vivabilité, stratégies de viabilité

économique, sensibilisation et formation, cohérence des modes de

productions, communication et continuité politique, et conservation et

valorisation du patrimoine et de la biodiversité). Ces enjeux ont

été définis dans un contexte particulier, celui de la

Bergerie Nationale.

Dans le cadre du projet AGRIVISTAS, 4 études de cas

ont été réalisé et des enjeux ont été

identifiés. Parmi eux, on trouve la préservation des

écosystèmes, la valorisation de l'agriculture, la

préservation de l'identité locale, le maintien du paysage et la

gestion de l'espace, la cohérence politique et institutionnelle, la

rentabilité économique...

Mais il est difficile de définir des enjeux pour une

utilisation générique de la Foire, ils peuvent être

définis par la suite, lors de l'utilisation dans des cas concrets.

2. Les acteurs

Les acteurs peuvent être définis de nombreuses

façons, soit comme on l'a fait en fonction des branches

économiques, ou encore plus subtilement en fonction de leur appartenance

culturelle et sociale, ou de leur implication au problème à

résoudre.

Par exemple, Faucheux, Nicolaï, O'Connor, et Spangenberg

définissent une typologie d'acteurs : les parties prenantes internes,

les parties prenantes externes traditionnelles et les parties prenantes

externes élargies.

A la Bergerie Nationale, on a défini aussi des

catégories d'acteurs : la gouvernance, les partenaires commerciaux, les

partenaires territoriaux, les bénéficiaires, les

éducateurs et élèves, les producteurs et les

chercheurs.

En fait, il existe des typologies différentes en fonction

du contexte, donc encore une fois, les acteurs sont à définir

lors de l'utilisation de la Foire.

3. Les scénarios

La Foire permet de construire des scénarios qui

permettent de prendre des décisions face à un problème.

Chaque scénario doit être construit en fonction du contexte, des

enjeux et des acteurs présents.

4. Les sites géographiques

Cet axe représente en fait les cas d'étude,

c'est-à-dire chaque site sur lequel est utilisé la Foire.

|