3.3.- Les sections de résistivité

calculée pour un profil donné

Les sections de résistivité calculées

après inversion des données de terrain sont construites

directement par TEM-RES. Il utilise les modèles

géoélectriques 1D, dont les points de sondage sont plus ou moins

alignés, pour générer par calcul (interpolation

linéaire) des sections de résistivité suivant les profils.

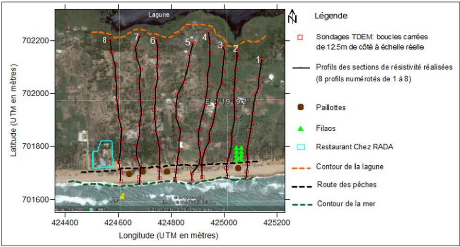

Nous avons réalisé en tout 8 sections orientées Sud-Nord

à partir des 8 profils (Fig. 22). Cette orientation a été

choisie dans le but d'avoir une coupe transversale du biseau en faisant

l'hypothèse raisonnable que le biseau salé évoluerait de

la mer (du Sud) vers la lagune (le Nord).

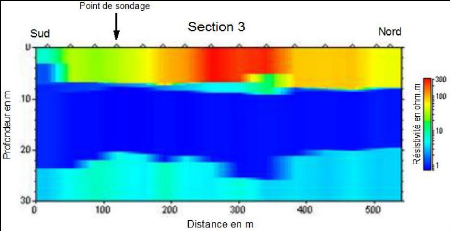

La section présentée par la Fig. 23 est celle du

profil 3 (voir le profil 3 sur la Fig. 22), prise comme exemple. Elle montre de

façon similaire à toutes les autres sections, que les

résistivités les plus élevées se retrouvent en

surface (30 à 240 ohm.m en jaune et rouge) et les plus faibles en

profondeur (0.5 0hm.m en bleu) avec une fine épaisseur de terrain de 3

à 6 ohm.m à environ 9m de profondeur. Cette gamme de

résistivité de 3 à 6 ohm.m réapparait en dessous de

22 ou 26m

40

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

de profondeur par endroit sous des terrains de

résistivité plus faibles (en bleu profond). Ces

différentes gammes de résistivité observée à

travers les modèles géoélectriques, cartes et sondages

seront interprétées et discutées dans la suite.

Fig. 22 : Présentation des 8 profils choisis pour la

réalisation des sections de

résistivités

Fig. 23 : Section de résistivité calculée en

fonction de la profondeur (TEM-RES)

41

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

3.4.- Essai de délimitation des interfaces entre

les différentes eaux (eau douce, eau saumâtre et eau

salée)

Afin de tenter de traduire les différents

résultats de résistivité, il est intéressant pour

notre étude d'utiliser la loi d'Archie (1942). En effet, nous avons

choisi d'utiliser la loi d'Archie parce que le milieu étudié est

essentiellement de nature franchement sableuse (du moins pour les

premières dizaines de mètres) et donc entre dans le domaine de

validité de cette loi empirique.

La loi d'Archie, dite « à saturation »

considère S=1 (milieu saturé) et est définie

par :

???? = ??????Ø-?? (3)

On rappelle que cette formule permet de calculer la

résistivité de l'eau d'imbibition ???? ou la porosité du

sable Ø connaissant la résistivité de la formation ????

(calculée par la méthode géophysique) en fixant

arbitrairement (ou

grâce à des mesures spécifiques) les

paramètres a et m. La variation de ???? est liée à la

variation de ???? ou de Ø , si l'on considère que les

paramètres (a et m) ne changent pas dans la zone d'étude (ce qui

est une hypothèse raisonnable pour notre étude si l'on

considère les dépôts sableux comme ayant la même

origine) . La variation de résistivité des cartes et des sections

obtenues peut être alors traduite soit par une variation spatiale de ????

soit de Ø en fixant l'un ou l'autre des deux paramètres. Si le

milieu est complexe c'est à dire si ???? ou Ø sont susceptibles

de varier l'un et l'autre de façon simultanée, il devient alors

impossible de déduire ???? ou Ø des mesures de

résistivité seules.

Lorsqu'on observe la carte de conductivité des eaux de

puits (Fig. 24), on remarque une variation importante de la conductivité

et donc de la résistivité (16 à 95 ohm.m). Cette variation

confirme que ???? varie dans notre zone.

42

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

Fig. 24 : Carte de conductivité des eaux de puits

Sachant que nous sommes dans du sable jusqu'à environ

28 m (lithologie du PU2 annexe 5), nous avons choisi de considérer comme

hypothèse de travail une porosité constante pour le site. C'est

une hypothèse forte pour cette étude, et nous verrons en

discussion comment valider cette hypothèse dans les futures

études réalisées sur la zone. Pour cette étude,

cette hypothèse d'homogénéité de porosité

est considérée comme raisonnable en l'absence d'autres

informations car les dépôts sableux sont probablement

constitués d'épisodes de sédimentation successifs

impliquant des phénomènes en jeu à l'échelle de la

côte du Bénin. On pourrait ainsi supposer que ces

dépôts présentent en moyenne des porosités

constantes d'un point à l'autre d'une petite zone comme la notre.

Pour déterminer la résistivité ????

correspondant à la formation ou le terrain qui

contient les eaux de différents types, il nous faut

alors connaître d'une part ???? de l'eau d'imbibition dont nous

voulons définir le périmètre, et d'autre part, la

porosité Ø (considérée comme constante)

ainsi que les paramètres a et m.

43

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

La valeur de la porosité n'étant pas connu, nous

l'avons estimée avec la loi

d'Archie transformée : (Ø = ????

(??????)-1/m).

Pour déterminer Ø, il faut être

en présence d'une zone du terrain où la résistivité

de l'eau d'imbibition peut être considérée comme constante

à l'échelle du sondage TDEM. C'est le cas tout proche de la mer :

le terrain est saturé en eau de mer dont nous connaissons ????

(54 700 uS/cm ou 0.18 ohm.m) en mesurant la conductivité de l'eau

de mer avec un conductivimètre. La résistivité de la

formation (sable + eau de mer) est calculée à partir

modèle géoélectrique du sondage TDEM le plus proche du

bord de mer : ( ???? = 0.8 ohm.m).

Pour les paramètres a et m, nous avons choisi ceux

donnés par Keller (a = 0.88 et m = 1.37, voir tableau 1) et, pour avoir

une autre estimation possible, ceux considérés comme «

moyens » usuellement par Archie (a = 1 et m = 2). Cette estimation nous

donne un intervalle de porosité totale des sables de 0,32 soit 32%

(Keller) et 0,48 soit 48% (Archie). Ces porosités calculées

localement, ressemblent beaucoup à celles obtenues par SERHAU/BUGEAP

(1987) à savoir : porosité supérieure à 40% pour

les sables dunaires et 35% pour les sables marins fins silteux de la plaine

littorale.

Nous avons considéré, pour la

délimitation du périmètre d'eau douce, une limite de

potabilité de l'eau qui est de 1000uS/cm, soit 10 ohm.m. En effet, la

limite de potabilité fixée par L'Union Européenne, (1998)

est de 2500 uS/cm soit 4 ohm.m. Mais, une petite enquête s'est faite sur

le site et a montré que, l'eau à 2500 uS/cm n'est pas

jugée de bon goût par la population et donc n'est pas

consommée. La limite acceptée par la population s'est

avérée être 1000uS/cm, valeur confirmée par le Dr

Jean-Michel VOUILLAMOZ (hydrogéologue et chercheur à l'IRD).

L'objectif étant de définir l'eau consommable pour la population,

nous avons donc choisi cette valeur comme limite de potabilité «

pratique » (1000uS/cm).

44

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

Connaissant la limite supérieure de la

conductivité de l'eau buvable (donc la limite inférieure de la

résistivité de l'eau de consommation) et les deux

porosités possibles estimées, nous avons déduit la limite

de résistivité Pf entre les terrains contenant de l'eau

douce et ceux contenant de l'eau saumâtre. L'eau de conductivité

supérieure à 1000uS/cm est considérée comme eau

saumâtre. Cette limite de résistivité Pf est alors

de 40 ohm.m pour une porosité de 32% et de 24 ohm.m pour 48% de

porosité. Ce qui signifie que, pour une porosité de 32% les

terrains contenant de l'eau douce et ceux contenant de l'eau saumâtre ou

salée ont des résistivités respectivement

supérieures et inférieures à 40 ohm.m. Et pour une

porosité de 48% les résistivités de ces terrains sont

respectivement supérieures et inférieures à 24 ohm.m. Cela

permet de tracer deux périmètres successifs selon nos

hypothèses de porosité. Ils sont représentés sur

les cartes et les sections (Fig. 25 et Fig. 26) par des isocontours de 40 ohm.m

et de 24 ohm.m.

Pour définir ensuite le périmètre

séparant l'eau saumâtre de l'eau salée nous avons

considéré pour les terrains contenant de l'eau de mer des

résistivités inférieures à 0.8 ohm.m. Cette

dernière a été définie par les modèles

géoélectriques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, nous

sommes partis de cette résistivité pour estimer la

porosité. Ce périmètre est également

représenté par l'isocontour de 0.8 ohm.m sur les cartes (Fig.

25). Il faut noter que le substratum argileux situé sous les sondages

est plus résistant que le sable saturé d'eau salée

Le jaune et le rouge représentent, pour les cartes de

résistivité, les terrains contenant de l'eau douce pour 32% de

porosité. Le vert représente les terrains contenant de l'eau

douce qui s'ajoutent à ceux de couleur jaune et rouge lorsqu'on

considère une porosité de 48%. Le bleu-ciel et le violet-clair

représentent les terrains contenant de l'eau saumâtre (entre eau

douce et eau

45

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

salée) impropres à la consommation (ou le

substratum argileux). Enfin le violet représente les zones où

l'eau est franchement salée.

Fig. 25 : Délimitation des interfaces entre les

différentes eaux à partir des cartes de

résistivités par profondeur

46

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin) ALLE C.

47

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

Fig. 26 : Délimitation des interfaces entre les

différentes eaux à partir des

sections de

résistivité par profils

On remarque que les cartes sont quasi-identiques de 1m

à 5m, l'eau douce domine à partir des 120 premiers m en

s'éloignant de la mer jusqu'à la lagune. Les

résistivités restent les mêmes également sur les

cartes de 5m à 8m de profondeur avec une légère intrusion

de l'eau saumâtre venant de la lagune au Nord-est de la carte. A 9m de

profondeur, l'eau douce disparait subitement en laissant place à l'eau

saumâtre et à l'eau de mer. on remarque également que la

disparition de l'eau douce se fait du Sud-est vers le Nord-ouest. A 10m le

phénomène persiste et à 15m de profondeur, l'eau de mer

est observée sur toute la carte. Mais de 20m à 40m de profondeur,

on assiste à l'apprition d'un terrain

48

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

de nouveau moins conducteur de résistivité

identique à celle de l'eau saumâtre : Le bleu-ciel, et surtout le

violet-clair apparaissent de nouveau. Or, avoir de l'eau saumâtre en

dessous de l'eau salée est impossible hydrogeologiquement parlant.

Car il ne peut avoir de l'eau saumâtre (moins dense) en dessous de l'eau

salée ou eau de mer (plus dense). En nous référent

à la lithologie détaillée du PU2 (annexe 5), nous pouvons

alors émettre l'hypothèse que les sondages TDEM mettent en

évidence un terrain profond qui serait un substratum constitué

majoritairement d'argile (probablement imbibée d'eau salée). Ce

terrain présenterait une résistivité similaire à

celle du sable + eau saumâtre (environ 2 à 6 ohm.m). Ce qui laisse

croire que l'eau saumâtre réapparait, alors que c'est l'argile qui

est dévoilée (comme sur la Fig. 23).

Concernant les sections geoélectriques, nous avons

uniquement représenté les limites eau douce-eau salée pour

les deux porosités évaluées. Car, comme les cartes l'ont

montré, la résistivité de terrain contenant l'eau

saumâtre est de 2 à 6 ohm.m. Cette gamme de

résistivité n'est pas observée pour la plupart des

sections si l'on ne considère pas, bien sûr, la

réapparition de cette gamme de résistivité en dessous des

terrains contenant l'eau salée, qui représenterait une

présence d'argile (Fig. 23 par exemple).

Le contour rouge représente les terrains contenant de

l'eau douce pour 32% de porosité. Le vert et le jaune

représentent les terrains contenant de l'eau douce qui s'ajoutent

à ceux de couleur rouge lorsqu'on considère une porosité

de 48%. L'eau saumâtre n'existant présque pas, le bleu

représente alors l'eau salée ou eau de mer. On remarque que pour

toutes les sections l'épaisseur de l'eau douce ne varie quasiment pas et

reste autour de 8m. Aussi, ce terrain d'eau douce est beaucoup plus proche de

la lagune que de la mer (à partir des 120 premiers mètres de la

mer jusqu'à la lagune comme nous renseignent les cartes). Une autre

constatation est que le mur du terrain contenant l'eau douce est assez aplati

du fait de la non détection du terrain « de mélange »

(sable + eau

49

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

saumâtre). Cela se confirme avec les cartes qui montrent

une brusque disprution de l'eau douce entre 8m et 9m de profondeur.

Le front (biseau) salé est quasi vertical en bord de

côte, ce qui est une configuration inhabituelle. Le biseau salé de

notre site d'étude pourrait donc être considéré

comme rectiligne et quasi-vertical contrairement au biseau salé «

classique » qui est curviligne et arrondi, illustré par la figure

classique de l'hydrogéologie des cordons sableux littoraux qui prend

comme exemple celui du littoral nord du Sénégal (Fig. 6), sous

une pluviométrie plus faible.

La profondeur moyenne du biseau salé par rapport

à la surface du sol étant de 8 m et sachant d'une part qu'on ne

peut voir le niveau statique avec le TDEM, et d'autre part qu'on sait que le

niveau statique (NS) moyen des puits est de 2,8 m (Annexe 6), on peut alors

estimer que la lentille d'eau douce a une épaisseur de 5 m en moyenne

(NS moyen à soustraire de la profondeur du biseau). Pour les

porosités de 32% et 48% on a donc respectivement une lame d'eau douce de

1600 mm et 2400 mm. Nous avons estimé que la surface de terrain

contenant cette eau fait, avec 32 % de porosité 120 000 m2

(200 m sur 600 m) et, avec 48% de porosité 240 000 m2 (400 m

sur 600m) soit respectivement 1/3 et 2/3 de la surface du site. En

répartissant les lames d'eau calculées sur les surfaces

estimées on à respectivement pour 32% et 48% de porosité,

192 000 m3 (1.6 m * 120 000 m2) et 576 000 m3

(2.4 m * 240 000 m2) de volume d'eau douce.

La porosité considérée ici est la

porosité « totale » et non la porosité « de

drainage » donc, le volume d'eau estimé ne peut être

totalement mobilisé par forage. Mais notons cependant que pour des

gammes de porosité élevée comme dans notre cas, la

porosité de drainage pourrait être proche de la porosité

totale (De Marsily, 1986).

Cette estimation du volume d'eau douce s'applique à la

saison des pluies. En saison sèche le niveau statique pourrait baisser.

La profondeur du biseau pourrait

50

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

elle aussi diminuer (inférieur à 8m) Ainsi la

réserve d'eau douce pourrait diminuer, car la géométrie de

la lentille d'eau douce varie en fonction des précipitations et des

prélèvements, selon Martin (1970).

51

Etude de l'invasion saline dans l'aquifère côtier du

quaternaire : Application de l'électromagnétisme en domaine

temporel (TDEM) sur un site test à Togbin (Bénin)

ALLE C.

|