|

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU

U.C.B

B.P 250

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE

GESTION

ANALYSE DE LA SCOLARITE A L'U.C.B : Cas de la

Faculté des Sciences Economiques & de Gestion Cohorte

(1997-1998 ; 1998-1999)

Travail de fin de cycle présenté

en vue de l'obtention du diplôme de Gradué en Sciences

Économiques et de gestion.

Présenté par :

MUSHAGALUSA MUSAFIRI Pascal

Dirigé par :

Prof. Dr. Jean Baptiste NTAGOMA KUSHINGANINE

Année académique :

2010-2011

MUSHAGALUSA MUSAFIRI Pascal

Tel : 00243 853342350, 00243994187459

E-mail :pascalmushaga@yahoo.fr

EPIGRAPHE

« Les projets que forme le coeur dépendent

de l'homme,

Mais la réponse que donne la bouche vient de

l'eternel.

Recommande à l'eternel tes oeuvres et tes projets

réussiront. »

Proverbes 16 :1,3

DEDICACE

A mes très chers parents MULUMEODERWA

MUSAFIRI et CIREZI MPARANYI, pour tant d'amour et de

sacrifices depuis notre naissance jusqu'en ce moment, pour vos encouragements

et votre soutien indéfectible à nos études ;

A mes petits frères Pacifique M, Patrick M,

Fabrice M, Rodrigue M, Arsène M, Serge M, Josué M, David M,

Jonathan M et à mon unique petite Soeur

Bénédicte M, que ce travail reflète

l'image de l'affection que vous témoignez à notre égard et

qu'il vous fasse grandir l'amour de la science ;

A ma future progéniture, que ce travail soit pour vous

un modèle à suivre ;

A mes cousins, cousines, neveux nièces, oncle et

tantes,

A mes amis et connaissances

Ce travail vous est dédié.

REMERCIEMENTS

Au bout de notre travail de recherche, le Dieu Tout Puissant

est grandement remercié pour nous avoir protégé,

gardé et donné son souffle de vie.

Nous adressons notre gratitude en premier lieu au corps

professoral de l'Université Catholique de Bukavu(U.C.B), aux enseignants

qui ont assuré notre formation en vue de notre épanouissement

intellectuel.

Nous remercions sincèrement notre directeur de Travaux

de Fin de Cycle Jean Baptiste NTAGOMA KUSHINGANINE, Professeur Docteur au

département de Sciences économique et de Gestion à l'UCB,

sans l'initiative de ces derniers ce travail n'aurait pas été

possible. Nous tenons à leur exprimer toute notre reconnaissance pour

leur dévouement, la confiance qu'ils nous ont accordée, leur

rigueur et la qualité des commentaires et suggestions dont ils nous ont

fait part.

Nous exprimons notre reconnaissance à la famille

MWANDULO pour sa chaleur familiale nous assurée volontiers mais surtout

pour s'affabilité et sa magnanimité.et à mon oncle et sa

femme MUSAFIRI MWANDULO et FRANCINE MUDOSA. Nous vous resterons à jamais

débiteur.

A nos amis et compagnons de lutte pour leur franche

collaboration, leur complicité et leur enrichissement mutuel durant ce

cursus universitaire : BWIRA B, DJIBRIL, STEVEN, SAVE, ERIC

RUSHENGEMUNGU, KASIGWA EMMANUEL, WODON, RAMAZANI T THOMAS, JUSLIN, ANNUARITE,

RHEIS, DANNIELLA, PATRICK L, SAKINA, YVON, ALICE M, ERIC CASINGA, FABRICE

MPARANYI, HIGOBERT CHAFALI, BAHATI, MUGISHO, CAROLLA DEMPLE.

A mes frères et soeurs : AMISI M, ALIMASI M, MIMY M,

SIKITU M, MARIE LAURE M, KUJIRABWINJA R, DEOGRATIAS R.

Enfin, que tous ceux auprès de qui nous avons

trouvé réconfort et assurance et dont le nom n'a pas

été repris, trouvent dans cette monographie l'expression de notre

reconnaissance.

MUSHAGALUSA MUSAFIRI Pascal

LISTE DE GRAPHIQUES ET TABLEAUX

I. Liste de graphiques

Graphique 1 : Organigramme de

l'U.C.B............................................................24

Graphique 1 : Evolution des effectifs

estudiantins de 1990-2010................................26

Graphique 2 : Moyenne par ans et par cycle

de toutes les

facultés................................29

Graphique 3 : Représentation en

camembert........................................................30

Graphique 4 : Faculté de

Médecine....................................................................31

Graphique 5 : Faculté

d'Agronomie..................................................................31

Graphique 6 : Faculté de

Droit........................................................................32

Graphique 7 : Faculté

d'Economie...................................................................32

II. Liste de tableaux

Tableau 1 : Evolution des Effectifs

Estudiantins de 1990-2010..................................

.25

Tableau 2 : Evolution des Effectifs

Estudiantins par Facultés 1990-2010.......................

27

Tableau 3 : Evolution des Effectifs par

Cycle de 1990-2010.......................................33

Tableau 4 : Spécification des

Variables

explicatives...............................................37

Tableau 5 : Présentation de la

Cohorte Relative à l'année Académique

1997-1998...........39

Tableau 6 : Présentation de la

Cohorte Relative à l'année Académique

1998-1999...........40

Tableau 7 : Synthétique des Flux

pour la Première Promotion des Diplômes en Sciences Economiques et

de Gestion (Cohorte 1997-1998)

................................................. 42

Tableau 8 : Synthétique des Flux

pour la Première Promotion des Diplômes en Sciences Economiques et

de Gestion (Cohorte 1998-1999)

................................................. 43

Tableau 9 : Performance par Sexe Pour la

Première Cohorte.....................................

46

Tableau 10 : Performance par Sexe Pour la

Deuxième Cohorte.............................. ...46

Tableau 11 : Age et Points Obtenus aux Examens

d'Etat pour la Première Cohorte.........47

Tableau 12 : Age et Points Obtenus aux

Examens d'Etat pour la Deuxième Cohorte........47

Tableau 13 : Tableau des Fréquences

pour la Première

Cohorte.................................49

Tableau 14 : Tableau des Fréquences

pour la Première

Cohorte.................................49

Tableau 15 : Finaliste Gestion

Financière pour la Première

Cohorte..............................50

Tableau 16 : Finaliste Economie Rural pour

la Première Cohorte..............................51

Tableau 17 : Finaliste Gestion

Financière pour la Deuxième

Cohorte............................51

Tableau 18 : Finaliste Economie Rural pour

la Deuxième Cohorte...............................52

Tableau 19 : Etudiants Finalistes mettant

en relation des points Obtenus à l'Examen d'Etat et l'évolution

des points académiques des étudiants pour la première

Cohorte ..................53

Tableau 20 : Etudiants Finalistes mettant

en relation des points Obtenus à l'Examen d'Etat et l'évolution

des points académiques des étudiants pour la Deuxième

Cohorte ...... ..........54

Tableau 21 : Effectif estudiantins de la

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, tous les

étudiants que comporte la 1ière Cohorte depuis le

début de l'année. Critère Sexe, Age, Pourcentage Exetat,

Section d'Origine, Année obtention

Diplôme..............................55

Tableau 22 : Effectif Estudiantins de la

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, tous les Etudiants que

comporte la 2ière Cohorte depuis le début de

l'année. Critère Sexe, Age, Pourcentage Exetat, Section

d'Origine, Année obtention

Diplôme..............................57

0. INTRODUCTION

L'éducation a toujours été une

priorité majeur sein d'une société et, il est crucial que

l'homme, un facteur de production plus important compte tenu du rôle

qu'il joue dans le processus économique de chaque entité

économique acquiert une certaine formation.

L'éducation se trouve donc nécessairement au

coeur du fonctionnement de l'économie, ce qui autorise

l'économiste à en faire un champ d'analyse de sa discipline(ce

qui n'interdit pas au sociologue ou à l'historien de faire de

même).De ce fait, même si le développement de cette branche

de la science économique est relativement récent, le survol de la

pensée économiques montre que l'éducation a toujours

été un thème présent, sans doute trop

discrètement, dans la réflexion des économistes1(*)

Il apparait donc évident que le niveau

d'éducation atteint par les individus qui compose une économie

constitue un déterminant majeur de son succès sur

l'échiquier économique mondial et, partant, du niveau de vie de

ses citoyens.

I.PROBLEMATIQUE

Le Droit de l'éducation fait partie des droits

fondamentaux reconnus à tout être humain par la déclaration

universelle des droits de l'homme puis consacrés dans la récente

constitution de la république démocratique du Congo,

approuvée par plus de 80% de la population en âge de voter lors du

referendum organisé du 18 au 19 Décembre 20052(*)

La crise accélérée du système

d'enseignement supérieur en Afrique, ajoutée aux

incohérences des politiques de recherche scientifique, suscitent des

réflexions3(*) sur

les quelles il faut s'appuyer pour mieux saisir la portée des

défis qui perdurent, malgré les tentatives des reformes des

universités africaines.

Pourtant, partout dans le monde, il est reconnu que les

universités, par la place unique qu'elles occupent dans la production de

nouvelles connaissances, leurs diffusions et leur valorisation, sont des

vecteurs incontournables et indispensables au développement

économique et social d'un état. Cependant, pour le continent

africain, dans les premières décennies d'indépendance,

l'université a été sujette à un traitement peu

valorisant. D'abord, elle fut considérée comme un obstacle au

développement et à la stabilité des états

nouvellement indépendants à cause du fusionnement des

idées et acte contes taire à caractère politique par les

autorités administratives4(*) d'autre part elle est réputée être

une institution budgetivere peu rentable par les bailleurs de fond5(*)

La tendance actuelle fait de l'université un pilier

important pour l'accession au bien être de la société.

C'est dans ce sillage que s'inscrit Iba Ndia DJADJI qui soutient

que « pour sortir du sous développement, le chemin le

plus sur c'est l'enseignement supérieur avec une recherche

adaptée aux besoins des populations6(*)

En considérant l'enseignement universitaire comme un

processus de production, il est judicieux de procéder à une

meilleure sélection des inputs comme dans tout processus de production

pour songer à des meilleurs outputs. Cette sélection passe par la

scolarité, une scolarité qui doit produire les élites

à la fin du processus et non les rebuts du système.

Nombre de nos prédécesseurs ont

considéré le système éducatif comme leur objet

d'étude sous différents angles, rentabilité de l'U.C.B,

satisfaction des étudiants, etc.

Pour ce qui nous concerne, nous proposons d'analyser dans les

pages qui suivent la scolarité des étudiants dans les

facultés que l'U.C.B organise et plus précisément la

faculté des sciences économiques et de gestion.

C'est ainsi que notre travail sera articulé autours de

la question suivante :

v Quels sont les caractéristiques(biologiques telles

que l'âge, le sexe, les points obtenus aux examens d'état,

école, section et option d'origine) contenus dans les dossiers que

l'université possède sur l'étudiant lors de son

inscription et ceci nous permettra de comprendre en grande partie la

performance des cohortes d'étudiants à l'université ;

la probabilité de réussite que garantie une cohorte des

étudiants s'inscrivant en première année de graduat de

terminer leurs études universitaires après 5ans étant

données leurs caractéristiques à l'entrée ?;

analyser les tendances qui existe entre la cohorte la plus excellente de toutes

les cohortes toujours accueillis dans cette faculté.

En effet répondre à ces questions permettrait

à l'U.C.B de mettre au point une politique fondée sur

l'indentification des facteurs influençant la scolarité des

facultés organisées et aider ainsi les parents et les enfants

à mieux comprendre une faculté avant de la choisir au lieu de se

plonger dans une incertitude totale.

II.HYPOTHESES DU TRAVAIL

Nous abordons notre travail en nous fixant les

hypothèses suivantes :

v La construction des outils d'analyse s'avère d'une

grande pertinence pour la compréhension du comportement des cohortes et

la prise des grandes décisions les concernant.

v La section et l'option d'origine au secondaire constitue un

pré requis de grande taille pour la cohorte dans l'apprentissage et la

réussite aux certains cours stratégiques à

l'université

v La performance d'une cohorte des étudiants à

l'UCB dépend de sa prise de conscience individuelle et non de la

caractéristique de la cohorte à l'entrée

III.CHOIX ET INTERET DU SUJET

Notre choix d'analyse de la scolarité à l'UCB

est guidé par le souci d'appréhender les outils et techniques que

l'université utiliser, les analyser et émettre, si

nécessaire des suggestions utiles qui serviront à des gestions

efficace de la scolarité.

Ainsi, le présent travail présente un double

intérêt à savoir :

1. A l'université catholique de Bukavu :

A la fin de cette étude, une idée claire et

précise aidera la hiérarchie de l'université a mieux

comprendre l'évolution des effectifs étudiants de la

faculté, plus particulièrement la faculté des sciences

économiques et des gestions. Cette dernière connaitra mieux les

tendances sur le niveau de la scolarité, le succès de

l'étudiant dans chacun des cours et sa performance globale, et sa

moyenne générale pour l'ensemble de son programme.

2. Au monde scientifique :

Ce travail marquera son utilité à

l'enrichissement des techniques documentaires pour les autres chercheurs qui

s'inscriront dans le même angle que celui de la présente

étude.

IV.DELIMITATION DU SUJET

Notre étude se limite à l'analyse de la

scolarité de la faculté des sciences économiques et de

gestion à l'université catholique de Bukavu.

Pour autant que la finesse d'une analyse ne dépende pas

seulement de la qualité des données récoltées mais

aussi de leur quantité, nous nous sommes proposé d'effectuer

notre recherche sur deux premières promotions des diplômés

soit les deux premières cohortes, qui s'étendent de

l'année 1997-1998 et 1998-1999

V.METHODE ET TECHNIQUE DU TRAVAIL

v.1.Méthodes

Une méthode est l'ensemble des démarches qui

suit l'esprit pour découvrir et démontrer une

vérité scientifique7(*)Toute recherche à caractère scientifique

doit comporter l'utilisation des procédés rigoureux, bien

défini, transmissibles, susceptibles d'être appliqués

à nouveau dans le phénomène en cause.

Dans le cadre de ce travail, nous nous servirons des

méthodes suivantes :

a)La méthode comparative

Elle nous permettra de comparer la scolarité des

étudiants admis et inscrits jusqu'à leurs finalités mais

aussi de comparer le pourcentage du diplôme qui représente la

moyenne de l'étudiant par rapport à sa réussite à

l'université. Pour chacun des cours, le groupe de

référence est l'ensemble des étudiants d'un même

auditoire et qui ont suivi le même cours à la même

session.

b) La méthode historique

Méthode proposée par B. Verhaegen, cette

méthode a comme objectif de forger une connaissance scientifique du

présent à partir des sources que l'histoire classique

récuse : l'information orale, le récit autobiographique et

documents contemporain8(*).

Via cette méthode nous serons capables de connaitre la

genèse et l'évolution la faculté des sciences

économiques et de gestion.

c)La méthode statistique

Cette méthode nous permettra de procéder

à la description, à l'analyse des différents aspects,

relations statistiques et tests utilisés pour obtenir la moyenne

arithmétique et à l'interprétation des données

recueillies.

v.2. Techniques

Contrairement à la méthode, la technique est

l'ensemble des outils qui facilitent la collecte et l'analyse de

données. Ainsi dans le cadre de notre travail nous nous servirons des

techniques suivantes :

v La techniques documentaires : elle

nous permettra non seulement de recourir à plusieurs ouvrages et

documents utilisé par l'U.C.B mais aussi elle nous aidera à

constituer un soubassement théorique consistant à travers une

lecture des ouvrages, des revues, des Travail de Fin de Cycle, articles... y

relatifs.

v La technique d'interview : elle nous

permettra de vérifier le fonctionnement de la faculté des

sciences économiques et de gestion et la mission de l'université

catholique de Bukavu.

VI.SUBDIVISION DU TRAVAIL

Mise à part l'introduction et la conclusion, notre

travail se composera en trois chapitres.

Le premier chapitre portera sur la revue de la

littérature sur l'économie de l'éducation.

Le deuxième chapitre consistera à la

présentation du milieu d'application de notre étude.

Enfin le troisième chapitre parlera sur l'analyse et

l'interprétation des données recueillies.

CHAP I : REVUE DE LA LITTERATURE

Dans ce chapitre il sera question de présenter deux

approches dont l'approche théorique et approche empirique.

I. APPROCHE THEORIQUE

Dans cette section nous tacherons de donner des humbles

détails concernant notre sujet.

I.1. DEFINITIONS DES CONCEPTS

a. La Scolarité :

Etudes accomplies par un élève dans une

école. Durée ou niveau des études accomplies par une

personne9(*).

Durée des études prescrites aux étudiants

des Universités, pour qu'ils puissent se présenter à tel

examen ou à tel concours. (Définition du mot "scolarité"

selon : Dictionnaire de L'Académie française)

b. Scolarisation :

Selon le dictionnaire, Petit Larousse (1998 :924) le mot

scolarisation signifie le fait de doter un pays ou une région des

établissements nécessaires à l'enseignement de toute une

population. La scolarisation est aussi l'action d'admettre un enfant ou un

groupe à suivre l'enseignement d'un établissement scolaire.

c. Cohorte :

Une cohorte est un ensemble d'individus ayant un vécu

un évènement semblable pendant la même période de

temps10(*)

Les études de cohortes sont définies par

l'observation dans le temps d'un groupe de personnes recrutées en

fonction de critères précis et soumises à une observation

commune pendant une certaine période.

On parle de générations s'agissant de cohorte de

naissance et l'on dénomme parfois promotions les cohortes de mariages,

les cohortes constituent le support de l'analyse longitudinale. (Dictionnaire

Démographique, P.U.F 1979. p. 25)

Une cohorte désigne un ensemble d'individus ayant

vécu un même événement au cours d'une même

période. Expression employée dans certaines statistiques

officielles pour désigner l'ensemble des enfants d'un âge ou d'un

niveau déterminé dans une école, une circonscription ou un

pays (Fernand, 1973).

d. Taux de scolarité :

Selon Pressât (1972) le taux de scolarité est la

proportion des personnes fréquentant un établissement

d'enseignement dans un groupe de population, distingué

généralement selon l'âge et parfois le sexe.

e. Taux de scolarisation :

Le taux de solarisation est le pourcentage de jeunes d'un

âge de scolarisation donné qui sont scolarisés par rapport

à l'ensemble de la population du même âge.

f. Taux de cohorte :

Taux entant que fréquence d'événements,

lors que ces derniers se rapportent en totalité à une ou

plusieurs cohortes. C'est le cas des taux par âge ou durée atteint

lorsque c'est l'âge qui est enjeu, on parle de taux de

génération11(*).

g. Analyse statique :

Application de la statistique à la recherche

pédagogique ou psychologique et spécialement à la

présentation et à l'interprétation des données

numériques.

(Fernand, 1973)

h. La sélection :

Elle est le résultat de toute une série de

décisions successives ou simultanées qui peuvent être

prises, soit par l'étudiant, soit par les enseignants, mais aussi par

les employeurs (Gravot, 1993).

i. taux d'alphabétisation :

C'est un taux qui exprime le pourcentage de population adulte

sachant lire et écrire. Il peut être un indicateur du niveau de

développement

d'un État.

I.2. GENERALITES SUR L'EDUCATION

L'éducation couvre un champ d'action très vaste

dans les sciences sociales en général et économique en

particulier. Comme tout autre problème économique (production,

consommation, répartition,...), elle fait l'objet d'une analyse

approfondie en sciences économiques.

Depuis les années soixante-dix, les instances

internationales ont très régulièrement appelé

l'Ecole à apporter sa contribution pour relever les grands défit

environnementaux. Le coup d'envoie de l'éducation à

l'environnemental été donné par la conférence des

nations unis de Stockholm en juin 1972 ; chaque conférence, de Rio

(1992) à Johannesburg (2002) en passant par Kyoto (1997), a amené

son lot de préconisations.

En même temps que les analyses et les

problématiques ont évolué, intégrant de

façon plus explicite les volets sociaux et économiques aux

aspects environnementaux, les mots ont changé : après le

rapport Brundtland en 1987 (du nom de Madame Gro Harlem Brundtland,

présidente de la commission mondiale de l'environnement et du

développement), le terme « développement

durable » s'est imposé progressivement et a gagné

lentement le terrain de l'éducation12(*).

Dans cette section, il nous sera question d'exploiter les

concepts relatifs à l'éducation et au système

éducative. Compte tenu des divers éléments constitutifs de

l'éducation, certaines autres notions seront également

abordées dans ce chapitre.

a) L'éducation

L'éducation est une action exercée sur autrui

pour développer ses facultés physiques, intellectuelles et

morales, ainsi que son caractère. C'est l'ensemble de moyens qui

contribuent à façonner un être. C'est le

développement de ses talents13(*).

Elle est l'action de former intellectuellement ou mentalement

un enfant, un adolescent et même un adulte. Elle permet également

d'acquérir des qualités morales qui se développent.

Concept d'éducation

L'éducation est un concept difficile car elle

émane parfois d'un consensus sur le quel s'accordent les

sociétés tant sur sa forme que sur ses méthodes de

transmissions. Toutefois, selon l'UNESCO, elle peut se définir en termes

généraux en tant que l'ensemble des méthodes

déformations humaines, ou de manière plus étroite, en

tant que l'ensemble des méthodes de formations humaines, ou de

manière plus étroite, en tant que processus d'acquisitions des

connaissances dans des institutions spécialisées. En ce sens elle

constitue une forme essentielle d'épanouissement des ressources

humaines14(*).

Dans la pratique, il existe plusieurs formes

d'éducations :

v L'éducation formelle :

Ensemble des apprentissages se déroulent dans des institutions

classiques de formation (centres d'éducation préscolaires, les

écoles primaires, secondaires et supérieures)

v L'éducation non

formelle : Education parallèle à

l'éducation formelle, elle est toute activité de formation

organisée en dehors du système éducatif formel. Elle offre

la possibilité à la vaste majorité d'enfants, de jeunes et

d'adultes des pays en développement qui ne sont pas atteints par le

système éducatif formel d'accéder à

l'apprentissage.

v L'éducation

marginale : Elle peut se définir comme étant

l'acquisition des connaissances en dehors de tout cadre institutionnel ou tout

programme organisé. Ce type d'éducation est acquis au sein de la

famille, au lieu de travail et dans les collectivités.

b) L'éducation dans l'histoire de la

pensée économique

L'éducation existe depuis que les hommes se situent

dans le temps et désirent retransmettre leur pensée, leur savoir

pour survivre et aussi leur façon d'interpréter le monde. En

d'autres termes, l'histoire de l'éducation et de la pédagogie est

profondément solidaire de l'histoire de la pensée.

En effet, jusqu'à A. Smith inclus,

l'éducation est plus considérée par les économistes

comme une consommation que comme une dépense d'investissement. Smith

range l'éducation parmi les services, qui « n'ajoutent

à la valeur de rien ». L'éducation participe plus de la

gestion du social qu'elle ne constitue un facteur de production. Cette

conception restera dominante chez les économistes, libéraux ou

socialistes, du XIXe siècle, même si leurs intérêts

les portent désormais surtout les premiers moins exclusivement vers la

production des biens matériels, et davantage vers celle des services. Se

pose aussi de plus en plus la question du financement de l'éducation et

de la part que doit y prendre l'État, à mesure que s'organisent

des systèmes éducatifs nationaux. Mais l'irruption de

l'économie de l'éducation comme objet de recherche à part

entière ne date que des années 1960, dans le contexte des Trente

glorieuses qui voient une augmentation exponentielle des dépenses

éducatives dans tous les pays, développés ou non. Ses

initiateurs sont américains (G. Becker, M. Blaug,

T. Schultz) mais des émules apparaissent rapidement dans d'autres

pays. L'histoire ultérieure de la discipline est elle-même

intéressante : depuis la théorie du capital humain

exposée par Schultz en 1961, elle s'est diversifiée,

affinée et complexifiée pour deux grands types de raisons :

les interrogations suscitées par les mutations qu'a connues

l'éducation, qui affectent à la fois le rôle de

l'État, l'organisation et le management de l'entreprise

Éducation, le comportement des parents, les objectifs sociaux et

professionnels visés ou atteints par l'instruction et la

formation ; l'évolution des paradigmes propres de la recherche, et

les interférences disciplinaires qui se nouent ou se dénouent,

avec la sociologie notamment a cet égard, on notera que la contribution

des historiens est faible, quelle que soit la période

considérée.15(*).

Parmi les économistes qui ont abordé de

manière diverse la notion de l'éducation depuis le

XVIIe Siècle nous pouvons en cité :

v Adam SMITH : Père fondateur de

l'économie de l'éducation car il fut une des plusieurs, si pas le

premier à s'interroger sur la notion du capital humain.

v William Petty Qui avant lui va

s'intéresser au rôle de l'éducation en calculant la valeur

travail d'un homme. Son étude a le mérite de lier l'homme et son

travail à la notion de capital.

v Ricardo donne la priorité au capital

technique en banalisant le facteur travail ;

v Malthus n'évoquant

l'éducation que sous la perspective démographique,

v Smith considère les qualifications

possédées par les individus comme un élément

déterminant le progrès économique. Il qualifie ces

qualifications ou aptitudes comme étant acquises par les individus par

l'éducation familiale, les études et l'apprentissage.

v Le XIXe siècle :

Malgré l'apport d'Adam Smith dans le domaine de

l'éducation, ce siècle n'apportera rien de fondamentalement

nouveau. Parmi les penseurs de cette époque.

v John Stuart Smill : A l'encontre d'A.

Smith, il fait remarquer que dans le domaine de l'éducation, les

mécanismes de marché ne fonctionnent pas efficacement.

Plutôt de prôner une instruction publique gratuite, il

suggère une instruction gratuite obligatoire dans une école

privée ou à domicile jusqu'à un certain âge,

sanctionnée par des examens d'Etat. Selon lui, le gouvernement pourrait

apporter une assistance financière aux institutions d'enseignement et

des dispenses financières aux enfants des pauvres.

v Karl Marx : Lui ne fait qu'élaguer

le sujet en précisant juste que le travail qualifié a une plus

grande valeur que le travail non qualifié et que la production de ce

travail qualifié exige du travail sous forme d'éducation. On voit

ici apparaître en filigrane l'idée que le capital humain est

produit grâce à l'éducation.

v La première moitié du XXe

siècle (Marshall et quelques pionniers) : Elle sera

marquée par le poids déterminant de l'économiste

Britannique Alfred Marshall.

v Alfred Marshall, Met en valeur les

bénéfices directs et indirects liés à

l'éducation (comme Smith) ; cependant, il va exclure le capital

humain de sa définition de la richesse et du capital (au sens large).Ces

travaux vont entraîner un coup d'arrêt dans le développement

de l'économie de l'éducation.

Il faudra attendre le début des années 60, avec

les travaux de SCHULTZ et BECKER pour qu'elle puisse prendre son essor

définitif car, ces économistes ont su appliquer de manière

systématique à l'éducation leurs instruments d'analyse et

leurs critères d'appréciation.

C. Importance de l'éducation

L'importance de l'éducation réside dans l'acteur

principal de la vie économique qui est l'homme, à travers sa

qualité en tant que producteur, consommateur et citoyen. Etant

(l'éducation) le moyen d'apporter le changement souhaité dans la

société, de développer une génération

d'individus vertueux et de contribuer ainsi au développement de bons

êtres humains, elle a pour but fondamental l'acquisition des

connaissances, inculquer les formes de bonne conduite et l'acquisition des

compétences techniques, elle est le moyen de se développer

physiquement, mentalement et socialement.

Pour l'enfant, une bonne éducation c'est la grande

chance de sa vie. Son épanouissement, son bonheur temporel et

éternel, sa valeur morale et spirituelle et sa réussite en

dépendent presque entièrement. Au niveau de la famille, une bonne

éducation récompense et réjouit les membres de la famille.

Elle prépare aussi l'individu à fonder plus tard un foyer

heureux, en le dotant des principes, des vertus, des compétences qui

assureront la bonne entente conjugale, l'harmonie, la paix, la

solidarité, l'amour du travail et qu'il transmettra à son tour

à ses enfants. Pour la société par ailleurs, la bonne

éducation est la garantie du progrès social, de la

prospérité économique, culturelle des peuples, parce que

génératrice de science, de conscience, d'honnêteté,

d'esprit de dévouement, de sens de la responsabilité, de

solidarité. La bonne éducation assure la qualité des

individus, la stabilité de la famille, le sérieux de la vie

professionnelle, la fidélité aux engagements, tous,

éléments indispensables à l'édification d'une

société où il fait bon vivre16(*).

II.APPROCHE EMPIRIQUE

Blaise HAMENI (2005), dans son travail « Les

méthodes actives dans le système éducatif camerounais : le

cas de la NAP dans l'enseignement de la philosophie en classes de terminale

à Yaoundé », se fixait comme objectifs de

décrire l'intégration des méthodes admises dans le

système éducatif camerounais et celui de montrer qu'il existe des

résistances à la pratique des méthodes inspirées de

l'éducation nouvelle au Cameroun. Pour valider ses hypothèses,

Blaise a utilisé la méthode d'observation directe ainsi que les

entretiens directs sur un échantillon de 70 individus (chefs

d'établissement).

Comme résultat, il a trouvé que les

recherches documentaires en particulier l'analyse des programmes officiels de

philosophie sont satisfait soit un Comme résultat, il a trouvé

que les recherches documentaires en particulier l'analyse des programmes

officiels de philosophie sont satisfait soit un pourcentage de 68 et 32 autre

ne sont pas de l'avis.

En 2007. Mekone TOLROM. Dans son travail

« Rendement Interne du Collège Charles Lwanga de Sarh (Tchad):

Cas de la cohorte 1987-1994 »il s'est assigné comme objectif,

de chercher les facteurs prépondérants qui font les

succès de réussite scolaire au sein du Collège Charles

Lwanga de Sarh.

Ainsi, pour comprendre son environnement de son étude,

il se basait sur les classes terminales et démontre que le rendement

d'un établissement doit être vu sous un angle

socioéconomique se basant sur la contribution que l'établissement

apporte à la construction de son environnement par le biais de la

formation. Pour prouvé sa théorie, il procède par des

présentations thématiques ou il montre sur un

échantillon de 200 étudiants que l'effectif des

élèves issus des zones rurales est presque toujours en-dessous de

50%. Suite aux faibles revenues des ménages rurales et 50% sont issus

des élèves internes.

CHAP II. PRESENTATION DU MILIEU D'ETUDE

II.1. HISTORIQUE17(*)

Il a fallu attendre le retour de la libéralisation de

l'enseignement supérieur et universitaire au Zaïre en avril 1989

pour voir son excellence Mgr Aloys MULINDWA MUTABESHA,

Archevêque de Bukavu, signer en date du 21 novembre 1989, le

décret portant direction de l'UCB(Université Catholique de

Bukavu) conformément au code de Droit Canonique, en ses canons 807 a

814, lequel décret demeure conforme et à la constitution

apostolique Ex corde Ecclésiale du 05 août 1990 relative aux

universités catholiques et aux institutions supérieurs.

Pour des raisons historiques et de convenance

institutionnelle, les signataires de l'acte fondateur ont confiées la

responsabilité de l'université aux soins de l'archidiocèse

de Bukavu, représenté par ses représentants légaux.

Il en détient ainsi le pouvoir

Organisateur, aide dans cette charge par un conseil

d'administration dont les membres sont des signataires des présents

statuts de l'Université Catholique de Bukavu.

Sont membres fondateurs de l'association UCB a.s.b.l tous ceux

qui ont été a la base de la création de

l'université dont :

· Prof MULAGO GWA CIKALA Vincent,

· Abbe RUHAMANYI BISIMWA Deogratias

· Dr. KABANDA Gilbert,

· Maître MAMBOLEO MUGHUBA,

· Abbé MIRINDI KISHINGOKO Bonaventure,

· Abbé NYAGAHAMA UWIKIZANGO Gaudes.

II.2. NATURE, MISSION ET OBJECTIFS DE L.UCB

II.2.1.Nature

Il est créé sous la forme d'association sans but

lucratif a.s.b.l. en sigle et sous la nomination Université Catholique

de Bukavu, en abrégé "UCB" a.s.b.l, un établissement

universitaire conformément á la loi 004/2001 au 20 juillet 2001

portant dispositions générales applicables aux associations sans

but lucratif et aux établissements d'utilité publique et en

référence aux lois et régime universitaire de la

République Démocratique du Congo.

L'université a son siège sur l'avenue Bugabo, n°

2, commune de Kadutu, Bukavu en

République Démocratique du Congo.

II.2.2.Mission

L'université catholique de Bukavu a pour objet

l'enseignement et la recherche

Scientifique et les autres activités annexes telles que

la création des instituts et écoles ainsi que des centres de

recherche.

II.2.3.Objectifs

Pour affirmer son caractère catholique, l.UCB assure

«sous forme institutionnelle une présence chrétienne dans le

monde universitaire face aux grands problèmes de la

société et de la culture» tel que le recommande vivement

Jean-Paul II dans la constitution apostolique : Ex code Ecclésiale.

Elle poursuit donc les objectifs suivants:

· Organiser l'enseignement universitaire de la science

sous toutes ses formes, en vue de promouvoir les cadres intellectuels congolais

et contribuer au développement socio-économique du pays, plus

particulièrement de la région du Sud-Kivu, en s'inspirant de la

tradition chrétienne.

· Effectuer la recherche scientifique et la publication

des études scientifiques, en toute matière avec le souci toujours

permanent d'une harmonisation des connaissances grâce au dialogue entre

la foi et la raison incluant une préoccupation éthique et une

perspective Théologique. Tout en restant ouvert a l'échange et a

la réflexion, S'ouvre a des interrogations toujours peu vastes et montre

que la réponse apportée a celle-ci vient d'en haut, a travers la

foi. Ils devront considérer les implications morales se

présentent comme partie intégrante de l'enseignement de cette

discipline et cela afin que l'ensemble du processus éducatif tende, en

définitive, au développement intégral de la personne.

· Pour la formation à l'esprit critique

amène les étudiants à comprendre en profondeurs les

racines et les causes des problèmes de la société, et de

leur temps, à contribuer à les résoudre en accordant une

attention particulière à leur dimension éthique et

religieuse. Ils pourront ainsi apporter activement leur concours à

l.intégration harmonieuse de la culture congolaise et africaine dans la

civilisation universelle et ressentir la joie d'être demain des leaders

qualifiés et des témoins du christ dans les endroits ou ils

devront accomplir leurs taches.

· Instaurer la coopération scientifique nationale

et internationale dans l'optique adaptée aux besoins et a la culture du

peuple congolais de l'Afrique et du reste du monde.

II.3.STRUCTURE

L'Université Catholique de Bukavu comprend divers

facultés (faculté d'agronomie, faculté de médecine,

faculté de droit, faculté d'informatique, et la faculté

des sciences économiques). Ainsi que tous les établissements,

instituts, départements, écoles, cliniques, centres

pédagogiques et institutions dont elle est dotée.

La communauté universitaire de l.UCB est

constituée des étudiants régulièrement inscrits et

des membres de son personnel académique et scientifique, administratif

et ouvrier.

Fonctionnement des services de l.UCB

Dans les statuts de l.UCB se trouve décrit le

fonctionnement de chaque service.

· Le Grand chancelier

Il fait partie du gouvernement de l.UCB, sa façon est

assimilée par l'archevêque de Bukavu en exercice. Il

représente le saint siège auprès de l'université et

est le représentant légal de l'Université Catholique de

Bukavu. Il confirme la désignation des membres du conseil administratif,

la nomination du recteur, des vice-recteurs et Administrateur

général, la nomination du personnel académique et

scientifique a temps plein et des cadres supérieurs de l'administration.

Il veille au maintien et au progrès de l'Université.

· Le conseil

d'administration

Il est l'organe chargé de L'Administration

Générale de l'Université et comprend 17 membres. Il

détient dans le respect des normes des présents statuts, tous les

pouvoirs nécessaires pour remplir ses fonctions et atteindre les

objectifs de l'université, définir la politique

générale de l'Université, la vérification des

comptes des corps académique et scientifique et des cadres,...

v Le conseil académique et

scientifique

Il fait partie des organes de gestion de l'Université.

Il est souvent convoqué par le recteur ou en cas d'empêchement par

le vice recteur.il se réunit au moins une fois tous les mois le conseil

académique et scientifique soumet au conseil d'administration des

recommandations concernant la politique générale de

l'université

Le conseil académique et scientifique est

composé :

§ Du recteur qui en est le président,

§ Du vice-recteur aux affaires académiques, qui

exerce la fonction du vice recteur

§ Du vice-recteur aux affaires estudiantines,

§ De l'administrateur général,

§ Des doyens des facultés

§ Des directeurs des instituts et écoles,

§ Des directeurs des centres de recherche,

§ Du représentant des étudiants.

Le recteur

Est le numéro un du comité de direction et

dirige l'université. il doit en principe être professeur

ordinaire.il supervise et coordonne l'ensemble des activités de

l'université.il convoque et précise les réunions du

conseil académique, il veille a la réalisation des objectifs de

l'Université.

Il représente l'université en justice.

Le vice-recteur aux affaires académiques

Il doit être professeur, et a la charge de la gestion

académique et scientifique de

L'Université.il assiste le recteur dans ses

fonctions.

Vice-recteur aux affaires

estudiantines

Il doit en principe être professeur, et a la charge de

gérer l'ensemble des rapports autres qu'académiques entre

l'Université et les étudiants.il assiste également le

recteur dans ses fonctions.

L'administration

générale

Il doit être une personne expérimentée et

détentrice d'au moins une licence universitaire.il assiste le recteur et

le vice recteur dans leurs fonctions administratives.il assure la direction de

l'ensemble des services administratifs.la gestion du personnel et des biens de

l'université.il gèrent aussi les finances de

l'université.

Les facultés

Outre les attributions déterminées par le statut

du personnel académique et scientifique de l'université, les

doyens et les directeurs de centres de recherche (centre informatique et

bibliothèque) assurent la direction de leurs secteurs respectifs et

participent avec voix délibérative aux réunions du conseil

académique et scientifique

II.4. ORGANIGRAMME UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU

:

Conseiller Juridique

Cabinet du Recteur

Service des Relations Publiques

Service de Coopération Interuniversitaire

Grand Chancelier

Conseil d'Administration

Conseil Académique et Scientifique

Comité de Direction

Recteur

Vice-recteur aux Affaires Etudiantes et Sociales

aux Affaires Etudiantes et Sociales

Administrateur Général

Vice-recteur Aux Affaires Académiques

aux Affaires Académiques

aux Affaires Académiques

aux Affaires Académiques

Cabinet de

l'Adm. Gén.

Cabinet du

VRA

Cabinet du

VRE

Bibliothèque

Facultés

Coordination de

la Recherche

Service

Internet

Service

Apparitorat

Service

Administratif

Service

Financier

Service de

publication

Service de

Scolarit

Programme et

Enseignem

Centre

Informatiqu

Aum

Service des

bourses

Service des

OEuvres

Sociales

Bureau de

la

Trésorerie

Bureau des

Services

Généraux

Bureau du budget contrôle

Bureau de

Comptabilité

Bureau du

Personnel

II.5 EVOLUTION DES EFFECTIFS ESTUDIANTINS DE L'AN

1990-2010

Le tableau ci-dessous montre la composition des effectifs

estudiantins de l'U.C.B de 1990-2010, soit pour 20 ans, il présente les

effectifs de l'U.C.B selon les différentes années

académiques et les nombres des facultés organisées

à chaque année académique. Un histogramme sera joint a ce

dernier pour arriver a mieux comprendre le développement des effectifs

au fil du temps.

II.5.1 Effectifs estudiantins par année

académique

Tableau n°1. Evolution des effectifs

estudiantins de 1990-2010

|

Année

|

Effectifs estudiantins

|

Nombre des facultés

|

|

1990-1991

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

|

277

394

528

776

924

1235

854

931

820

353

203

771

883

910

1197

1465

1560

1516

1726

2007

|

Propédeutique

2

2

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

|

|

Effectifs totaux

|

19330

|

5

|

Source : données

tirées au service de l'apparitorat central de l'UCB

Graphiquement l'effectif se présente de la

manière suivante:

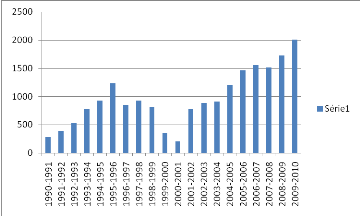

Graphique II.1 : évolution des

effectifs estudiantins de 1990-2010

Partant de ce graphique, nous remarquons une évolution

croissante de effectifs de l'année academique 1990-1998, Comparement

à l'année 1997-1998 cette année academique(1997-1998) a

connu une baisse en effectif de 12%une forte baisse s'en est quivi

l'année 1999-2000 et cela a été déclarée

blanche pour les promotions suivante :

G2Agro,G3Agro,Ir1,Ir2,G2Medecine,G3Medecine,Doc1 et Doc3.

Cette situation de crisé n'a pas été

favorable au sein de l'université car elle a eu un impact sur le plan

financier et avec comme repercution une réductions du

remunération su personnel aussi bien academique que scientifique de

l'université.

Cela s'explique par le fait que l'evolution des salaires du

personnel de l'université dependent directement de l'evolution des

effectifs des etudiants et partant des recettes de l'Université qui est

constituer en grande partie par le minérval payé par les

etudiants.Cet ainsi que l'université catholique de bukavu a

ppliqué une formule dite fixe variavle,la quelle consistait en la

deduction du salaire de base et certaines avantages sociaux tel que la rubrique

le transport,le logement.

Nous remarquons également que l'Université

atteint l'effectif le plus bas de son éxistence au cours de

l'année académique 1999-2000, et avant cette chute des

éffectifs on remarque une autre mais plus grave au cours de

l'année 1996-1997 cette baisse en effectif étaient du à la

2eme guerre qu'a connu la region du Sud-kivu a savoir la guerre de

1996 et celle de 1998 qui ont eu des répercutions facheuses sur la

situation de l'Université On ne voyait plus les étudiants venir

d'autres regions du pays ou des pays étrangers pour venir étudier

a l'UCB, la situation financière des parents, suite aux deux guerre,

n'était pas bonne. Aussi, suite a l'insécurité on verra

les étudaints fouir la région et aller étudier

ailleurs.

Enfin, suite a l'amélioration de la

sécurité dans la région et à la résolution

progressive du problème des années élastiques, les

effectifs estudiantins sont en progression ces dernières années.

L'Université réalise ses effectifs les plus élevé

durant ces cinq dernières années, constant vécu pour

l'année 2009-2010 avec à son sein 2007etudiants soit un effectif

jamais réaliser depuis son existence.

II.5.2. Evolution des effectifs par faculté

Ce tableau ci-dessous va nous permettre de distribuer les

différents effectifs que constitue chaque faculté cela nous

permettra de visualiser le poids les effectifs estudiantins que constitue

chaque faculté de l'U.C.B de 1990-2010.

Tableau n°2: évolution des effectifs

estudiantins par faculté 1990-2010

|

Année

|

Médecine

|

Agronomie

|

Droit

|

Economie

|

Total

|

|

1990-1991

|

--

|

--

|

--

|

--

|

0

|

|

1991-1992

|

103

|

--

|

--

|

114

|

217

|

|

1992-1993

|

144

|

--

|

--

|

166

|

310

|

|

1993-1994

|

192

|

23

|

95

|

246

|

556

|

|

1994-1995

|

220

|

29

|

130

|

286

|

665

|

|

1995-1996

|

341

|

40

|

193

|

341

|

915

|

|

1996-1997

|

296

|

35

|

143

|

228

|

702

|

|

1997-1998

|

342

|

46

|

174

|

214

|

776

|

|

1998-1999

|

317

|

62

|

138

|

176

|

693

|

|

1999-2000

|

54

|

--

|

40

|

154

|

248

|

|

2000-2001

|

413

|

59

|

154

|

177

|

803

|

|

2001-2002

|

335

|

69

|

169

|

147

|

720

|

|

2002-2003

|

371

|

65

|

198

|

165

|

799

|

|

2003-2004

|

337

|

90

|

208

|

200

|

835

|

|

2004-2005

|

440

|

115

|

257

|

268

|

1080

|

|

2005-2006

|

452

|

153

|

327

|

336

|

1268

|

|

2006-2007

|

446

|

172

|

332

|

372

|

1322

|

|

2007-2008

|

397

|

178

|

325

|

381

|

1281

|

|

2008-2009

|

403

|

194

|

381

|

506

|

1484

|

|

2OO9-2010

|

444

|

252

|

452

|

607

|

1755

|

|

Total

|

6047

|

1582

|

3716

|

5084

|

16429

|

Source : données tirées au

service de l'apparitorat central de l'UCB

Graphique II.2. Moyenne par ans et par

cycle

L'Université Catholique de Bukavu débute ses

activités en 1990 avec en son sein deux propédeutiques à

savoir : La propédeutique sciences et la propédeutique

sciences humaines.

Dans notre graphique ci haut, nous avons combiné les

effectifs de deux propédeutiques celle de la propédeutique

sciences et sciences humaine et cela nous a permit de ne trac er qu'une seule

courbe représentant les deux propédeutiques.

Nous constatons également que les effectifs de la

propédeutique de l'année 1991-1992 est au début

décroissante et les années suivante elle commence à

accroitre jusqu'en 1995-1996 ou elle atteint un effectif le plus

élevé et de l'année 1999-2000 ou elle connaît un

effectif le plus bas. Après cette année académique, la

propédeutique a cessé d'exister à l'U.C.B

En calculant la moyenne annuelle facultaire des effectifs

estudiantins on obtient ce qui suit :

Pour la faculté de Médecine   = =  =302,35/an =302,35/an

Pour la faculté d'Agronomie   = =  =79,1/an =79,1/an

Pour la faculté de droit   = =  =185,8/an =185,8/an

Pour la faculté de l'économie   = =  =254,2/an =254,2/an

Il en découle de ce qui précède que la

faculté de Médecine avec une moyenne de 302,35

étudiants/ans encadre plus d'étudiants que les autres

facultés. Elle est suivie de la faculté d'économie avec

une moyenne de 254,2/an, la faculté de Droit avec une moyenne de

185,8/an et enfin de la faculté d'agronomie avec une moyenne de

79,1/an.

Ci-dessous les graphiques caractéristiques de la

scolarité à l'U.C.B pour ces 19 ans d'existence.

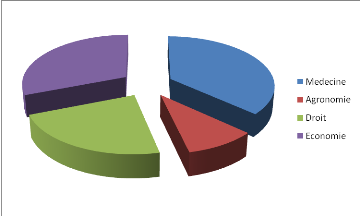

Graphique II.3 : Représentation en

camembert

Le graphique ci-haut représente le poids de chaque

faculté dans la constitution totale des effectifs de l'U.C.B pour ces 20

ans de fonctionnement. Cet ainsi qu'en voyant le graphique nous concluons que

la faculté de Médecine est la première en terme

d'effectifs, vient ensuite la faculté des sciences économiques et

de gestion, puis en troisième position la faculté de droit s'en

suit la faculté d'Agronomie en quatrième position et enfin la

faculté d'informatique en cinquième et dernière

position.

II.5.3. Graphiques des tendances centrales par

faculté

Nous inspirant toujours de notre tableau d'effectifs par cycle

nous pouvons aussi exposer les tendances centrales par faculté pour les

5 facultés qu'organisés l'Université Catholique de Bukavu

jusqu'ici :

Graphique II.4 Faculté de

Médecine

La faculté de médecine débute en bonne

état avec une croissance en effectif estudiantins jusqu'en 1995-1996

après cette période nous constatons des oscillations en effectifs

mais le pire survient en 1998-2000 avec une grande décroissante

estudiantins. Ce constat est du au fait de la guerre et aux difficultés

des chaumages que se heurté les ménages.

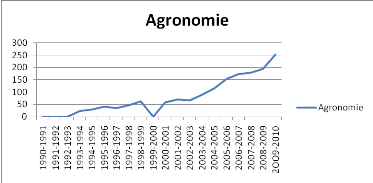

Graphique II.4 Faculté

d'agronomie

Cette faculté d'agronomie à pour

caractéristique principale le fait d'avoir subit fortement un

débâcle au courant de l'année académique 1999-2000

en arrêtant complètement ces activités car elle a subit une

année blanche malgré cette situation nous constatons que les

effectifs durant l'année suivante soit de l'an 2000 jusqu'en 2010 elle a

connu une croissance en effectif estudiantins.

Graphique II.5 Faculté de Droit

Le présent graphique montre l'évolution des

effectif en Droit une faculté qui commence ces activités en

1993-1994 et depuis lors la courbe commence sa phase ascendante et va subir des

fluctuations les années suivantes pour faire une chute en 1999-2000

après cette année la courbe reprend sa phase ascendante et l'on

aperçois que la faculté de droit atteint son effectif le plus

élevé en 2009-2010.

Graphique II.6 Faculté

d'économie

Cette faculté connaît un accroissement des

effectifs estudiantins jusqu'en 1994-1995 ou il subit des décroissances

jusqu'en 2000-2001 ou la courbe commence sa phase ascendante. Jusqu'à

présent les effectifs ne font que s'accroître a chaque

année et la faculté atteint son effectif le plus

élevé en 2009-2010.

Tableau n° 3 : Evolution des

effectifs par cycle de 1990-2010

|

Année

|

Médecine

|

Agronomie

|

Economie

|

Droit

|

|

1er cycle

|

2e cycle

|

1er cycle

|

2e cycle

|

1er cycle

|

2e cycle

|

1er cycle

|

2e cycle

|

|

1990-1991

|

|

__

|

__

|

__

|

__

|

__

|

__

|

__

|

|

1991-1992

|

103

|

--

|

--

|

--

|

114

|

--

|

--

|

--

|

|

1992-1993

|

144

|

--

|

--

|

--

|

166

|

--

|

--

|

--

|

|

1993-1994

|

192

|

--

|

23

|

--

|

246

|

--

|

95

|

--

|

|

1994-1995

|

186

|

34

|

29

|

--

|

239

|

47

|

130

|

--

|

|

1995-1996

|

288

|

53

|

26

|

14

|

242

|

99

|

193

|

--

|

|

1996-1997

|

291

|

55

|

24

|

11

|

169

|

59

|

143

|

--

|

|

1997-1998

|

241

|

55

|

33

|

13

|

148

|

66

|

138

|

36

|

|

1998-1999

|

220

|

97

|

46

|

16

|

122

|

54

|

85

|

53

|

|

1999-2000

|

54

|

--

|

--

|

--

|

97

|

57

|

40

|

--

|

|

2000-2001

|

304

|

109

|

37

|

22

|

111

|

66

|

107

|

47

|

|

2001-2002

|

224

|

111

|

39

|

30

|

84

|

63

|

122

|

47

|

|

2002-2003

|

275

|

92

|

38

|

27

|

110

|

55

|

147

|

51

|

|

2003-2004

|

226

|

111

|

71

|

19

|

147

|

53

|

163

|

45

|

|

2004-2005

|

316

|

124

|

86

|

29

|

222

|

46

|

215

|

42

|

|

2005-2006

|

332

|

120

|

115

|

38

|

288

|

39

|

279

|

48

|

|

2006-2007

|

322

|

124

|

128

|

44

|

303

|

69

|

272

|

60

|

|

2007-2008

|

275

|

122

|

133

|

45

|

282

|

99

|

244

|

81

|

|

2008-2009

2009-2010

|

292

291

|

111

153

|

151

196

|

43

56

|

382

464

|

124

143

|

278

371

|

103

81

|

|

Total

|

4576

|

1471

|

1175

|

407

|

3936

|

1093

|

3215

|

694

|

Source : données tirées au

service de l'apparitorat central de l'UCB

En calculant les proportions des effectifs estudiantins par

cycle, on obtient les résultats suivants par faculté :

1) Faculté de Médecine :

a) a)  = =  ×100=75, 67 % ×100=75, 67 %

b) b)  = =  ×100=24,32% ×100=24,32%

2) Faculté d'Agronomie :

a)   = =  ×100=74, 27% ×100=74, 27%

b)   = =  ×100=25, 72% ×100=25, 72%

3) Faculté d'Economie:

a)   = =  ×100=78, 26% ×100=78, 26%

b)   = =  ×100=21, 73% ×100=21, 73%

4) Faculté de Droit:

a)   = =  ×100=82, 24% ×100=82, 24%

b)   = =  ×100=17, 75% ×100=17, 75%

Commentaire :

Partant des analyses ci-haut, nous remarquons une forte

concentration estudiantine au premier cycle par rapport au second cycle et ceci

est du a la forte concentration des rebuts du système éducatif vu

au premier cycle qu'au second cycle.

Ces rebuts peuvent être considéré comme

les étudiants redoublant, les étudiants qui ont abandonné,

ou les étudiants qui ont effectuer des transfèrent d'une

faculté vers autres facultés, ... ces principaux facteurs

empêchent les étudiants de franchir leurs premier cycle.

CHAP III. ANALYSE DE LA COHORTE (1997-

1998,1998-1999)

III.1. INTRODUCTION

Nous voici à présent à

l'analyse de la cohorte au sein de notre faculté d'économie. Les

deux cohortes que nous avons choisies pour faire notre étude est celle

de l'année1997-1998 et 1998-1999.

C'est ainsi que ce Chapitre III qui est le dernier de notre

travail, se composera de trois parties à savoir :

La première partie est l'exposé de la

méthodologie

La deuxième partie est l'exposé des

résultats de notre recherche et

La troisième partie est dernière est

l'interprétation des résultats exposés.

III.2.METHODOLOGIE

Pour ce qui est de notre méthode

utilisé en vue d'étudier la performance des cohortes au sein de

l'université, nous avons recourut a des fiches des scolarités,

les dossiers individuels des étudiants sous étude, les documents

d'archives se trouvant à L'université plus

précisément à l'UCB/KARHALE et grilles de

délibérations disponible à l'apparitorat de

l'université pour y retrouver les promotions de différentes

étudiants et les caractéristiques à l'entrée que

nous nous sommes fixées à l'introduction de notre travail. Nous

nous somme heurtés à un niveau de complexité au moment de

la récolte des données :

- Manque des fiches d'inscription des certains

étudiants

- Certaines fiches sont incomplètes

Pour cela dans le souci de bien analyser la scolarité

dans cette faculté d'économie de 1998-2003 soit deux promotions

de diplômé, il nous faudra nous intéresser et

considérer la deuxième année de licence comme le

début d'analyse pour ces deux promotions de diplôme. Les quelques

analyses que nous ferons sont de graduat et de la licence.

Modèle de ciblage des flux

académiques :

G1

1997-1998

G1 G2

1998-1999

G1 G2 G3

1999-2000

G1 G2 G3 L1

2000-2001

G1 G2 G3 L1 L2

2001-2002

G1 G2 G3 L1 L2

2002-2003

Source: Notre propre conception

Les deux dernières lignes nous montrent les deux

promotions de finalistes de la faculté d'économie et de gestion

de l'U.C.B qui constituent nos promotions cibles en ce qui concerne le cas de

notre travail.

Ce modèle de ciblage peut être analysé

sous différentes dimensions ainsi, nous aurons :

1. Analyse horizontale : cette analyse nous permet de

lire le modèle sous forme horizontale et nous donne les promotions ayant

étudiées pendant une même année mais

différentes dans la constitution des cohortes.

2. Analyse verticale : différentes années,

différentes promotions, mais la constitution mêmes des

étudiants moins rebuts du système c.-à-d. les

étudiants ayant échoués, abandonnées ou les

étudiants ayant changé des filières d'études. Cette

analyse va nous guider tout au long de notre travail, elle nous permettra de

suivre l'évolution d'une cohorte dé son entrée

jusqu'à sa sorite dans le système éducatif.

3. Analyse oblique : Elle permet de suivre

l'évolution de la scolarité d'une manière oblique, elle a

pour caractéristique principale de se renseigner sur le comportement

d'une promotion au fil du temps.

Spécification des variables

Variable expliquée (dépendante ou

endogène)

La variable expliquée est l'analyse de la performance

des cohortes à l'université.

Elle est déterminée par un certain nombre de

raisons ou causes qui constituent les variables explicatives.

La variable explicative ou indépendante ou

exogène et quelques

Elles sont de plusieurs ordres ;

Ce sont les facteurs qui permettent la compréhension du

phénomène étudié ; les auteurs

répertoriés donnent un éventail des variables qui

permettent la compréhension de cette analyse en question ; il

s'agit notamment du sexe de l'étudiant, du pourcentage obtenu aux

examens d'Etat, de l'année d'obtention du diplôme d'Etat, de

l'école d'origine de l'étudiant, l'âge de

l'étudiant, la section qu'à suivie l'étudiant au

secondaire.

Tous ces facteurs nous permettent d'analyser et d'expliquer la

performance des cohortes à l'université catholique de Bukavu au

sein des facultés qu'elles organisent et plus précisément

dans la faculté de sciences économiques et de gestion.

De ce fait, Le tableau suivant nous en parle longuement en ce

qui concerne la spécification des variables explicatives :

Tableau n°4 : spécification des

variables explicatives

|

INTITULE

|

V ARIABLES

|

SPECIFICATION

|

|

Sexe

|

Explicative

|

Quantitative/qualitative

|

|

Ecole d'origine

|

Explicative

|

Qualitative

|

|

Age de l'étudiant

|

Explicative

|

Quantitative

|

|

Année de l'obtention du diplôme d'Etat

|

Explicative

|

Qualitative

|

|

Pourcentage obtenu aux examens d'Etat

|

Explicative

|

Quantitative

|

|

Probabilité de réussite

|

Explicative

|

Qualitative/quantitative

|

|

Section suivie au secondaire

|

Explicative

|

Qualitative

|

Pour ce qui est de notre travail, nous procéderons par

quelques représentations sous formes de tableaux, graphiques et l'usage

de la statistique descriptive de même que l'utilisation du tableau de

contingence qui s'avère d'une importance capital en ce qui concerne

notre travail.

Pour ce fait nous serons obligés de confronter les

résultats obtenus par les différentes cohortes mis ensemble pour

en tiré des conclusions.

II.1. Méthode statistique :

A) La moyenne arithmétique : le

calcule de la moyenne arithmétique est différente en statistique

descriptive selon que le caractère statistique est discret ou

continu :

Caractère statistique discret :

o Moyenne arithmétique simple : moyenne

arithmétique simple de p nombres x1, x2,...xp est :

Cette équation se lit : « somme de

i allant de 1 à p de

xi »

o Moyenne arithmétique pondérée :

moyenne arithmétique des p nombres x1,x2,...,xp pondérés

par les coefficients ou les effectifs respectifs n1,n2,...,np est :

Dans notre travail nous allons plus utiliser la moyenne

arithmétique pour comprendre la tendance centrale de nos effectifs

estudiantins. C'est ainsi que les moyennes obtenues lors de nos

différentes calcules vont nous permettre lors de l'élaboration

des tableaux synthétiques pour nos deux cohortes soit la cohorte

1997-1998 et 1998-1999.

B) Différents taux : les

différents taux que nous analyserons vont nous permettre de mesurer le

rapport&poids des différents résultats obtenus dans la

constitution globale ou d'échantillon des étudiants tiré

sur base des différents critères de discrimination.

III.3.ECHANTILLONNAGE

L'échantillon est un sous ensemble de la population de

base qui est interrogé après sélection lors d'une

enquête18(*).

Pour ce qui est de notre travail, l'échantillon qui

concerne notre analyse est ce de la cohorte de l'année 1997-1998 et la

cohorte de l'année 1998-1999. Plus précisément nous allons

plus nous focaliser sur l'échantillon de la dernière promotion

soit la promotion de la 2ième licence car elle va nous

aidé à analyser le taux de l'école de provenance des

étudiants sous analyse et son impact sur la réussite de ce

dernier, la signification du pourcentage obtenue par l'étudiant aux

épreuves de l'examen d'état

Cependant, en ce qui est de la présentations des options

choisies par l'étudiant soit pour ce qui est de notre faculté

d'économie que nous analysons l'option économie rurale ou la

gestion financière nous ne seront pas obligé de le

considérés quelque soit la différenciation des cours car

nous ne seront pas obligé de biaiser nos résultats obtenue lors

de nos analyses.

Tableau n° 5 : Présentation

de la cohorte relative à l'année académique 1997-1998

|

Cohorte

|

Total effectif

|

participants

|

Echecs

|

Réussite

|

Abandon

|

Total générale

étudiants

|

|

Promotion

|

Année

|

G

|

F

|

1ièr session

|

2ièm session

|

G

|

F

|

G

|

F

|

G

|

F

|

|

G1

|

1997-1998

|

32

|

19

|

51

|

35

|

11

|

5

|

20

|

9

|

2

|

4

|

51

|

|

G2

|

1998-1999

|

19

|

9

|

39

|

39

|

4

|

4

|

15

|

5

|

-

|

-

|

28

|

|

G3

|

1999-2000

|

16

|

5

|

32

|

22

|

-

|

-

|

16

|

5

|

4

|

-

|

21

|

|

L1Ecorur

|

2000-2001

|

3

|

2

|

10

|

10

|

1

|

-

|

2

|

2

|

1

|

-

|

5

|

|

L1Gefin

|

2000-2001

|

9

|

2

|

22

|

22

|

-

|

-

|

9

|

2

|

-

|

-

|

11

|

|

L2Ecorur

|

2001-2002

|

2

|

2

|

8

|

8

|

-

|

-

|

2

|

2

|

-

|

-

|

4

|

|

L2Gefin

|

2001-2002

|

9

|

2

|

19

|

19

|

1

|

-

|

8

|

2

|

1

|

-

|

11

|

Source : Palmarès

apparitorat central

Il ressort de ce tableau un effectif significatif

observé en graduat qu'en licence. Cette écart en effectif est

expliquer du fait que soit certains étudiants on pu abandonnée

suite à l'observation des échecs qu'ils ont pu avoir au courant

de leurs cursus universitaire, soit par une orientation vers le marché

du travail (marché d'emploie) soit par un taux de chômage

élevé de la part des étudiants ou des parents qui

supportent leurs frais académiques et tout ceci conduit à la non

poursuite des cours au second cycle(la licence) par les étudiants.

Mais aussi nous remarquons dans le tableau n°5 qu'au

début de l'année académique de cette cohorte l'on observe

un grand nombres d'étudiants garçons que d'étudiantes

filles cela peut signifier que durant cet début d'année

académique(soit l'année 1997-1998)les étudiants

garçons ont beaucoup préférer la faculté

d'économie que les étudiantes filles ;et l'évolution

de cette cohorte durant les année académiques s'est achevé

avec un grand nombre d'étudiants garçons qu'étudiantes

filles(soit au début de l'année de cette cohorte nous avons

32garcons et 19filles et à la fin de l'année de cette cohorte

nous remarquons 11garcons et 4filles les deux options d'économie

confondus)

Tableau n° 6 :

Présentation de la cohorte relative à l'année

académique 1998-1999

|

Cohorte

|

Total effectif

|

participants

|

Echecs

|

Réussite

|

Abandon

|

Total générale

étudiants

|

|

promotion

|

Année

|

G

|

F

|

1ièr session

|

2ièm session

|

G

|

F

|

G

|

F

|

G

|

F

|

|

G1

|

1998-1999

|

15

|

25

|

40

|

23

|

5

|

9

|

11

|

15

|

-

|

-

|

40

|

|

G2

|

1999-2000

|

1O

|

16

|

34

|

33

|

-

|

-

|

10

|

16

|

-

|

-

|

26

|

|

G3

|

2000-2001

|

7

|

13

|

31

|

29

|

-

|

1

|

7

|

12

|

-

|

-

|

20

|

|

L1Gefin

|

2001-2002

|

8

|

13

|

29

|

29

|

2

|

4

|

6

|

9

|

-

|

-

|

21

|

|

L1Ecorur

|

2001-2002

|

1

|

1

|

7

|

7

|

1

|

-

|

-

|

1

|

-

|

-

|

2

|

|

L2Gefin

|

2002-2003

|

6

|

9

|

23

|

23

|

-

|

-

|

6

|

9

|

-

|

-

|

15

|

|

L2Ecorur

|

2002-2003

|

-

|

1

|

5

|

5

|

-

|

-

|

-

|

1

|

-

|

-

|

1

|

Source : Palmarès

apparitorat central

Au vue de ce tableau, nous constatons une

supériorité des effectifs estudiantins du genre masculine par

rapport à celle du genre féminine mais aussi un nombre

significatif en total estudiantins en graduat qu'en licence.

Contrairement au tableau n°5, le tableau n°6

requiert un nombre plus grande du genre féminine que masculine au

début de sa promotion de graduat soit 25Filles sur 15Garcons la somme

qui nous donne un effectif totales en G1économie de 40

étudiants.

a) Effectif total : Est le nombre

d'individus qui correspondent au même caractère19(*).

Pour ce qui est de notre travail, l'effectif total donne

l'évolution des effectifs estudiantins au sein de l'université au

fil de du temps. L'effectif concerne seulement les flux qui entrent en

formation dès le début de l'année académique et on

suit son évolution (parcours) jusqu'à sa sortie d'une promotion

à une autre. .

L'effectif total de la cohorte des années

académique :

- 1997-1998 est de : 51(début de l'année de

la cohorte), 28, 21, 16,15(fin de parcours des étudiants dans la

cohorte, toutes facultés confondus) cfr tableau n° 5

- 1998-1999 est de : 40(étudiants début de

l'année académique de la cohorte), 36, 20, 23,16(étudiants

fin parcours dans la cohorte) cfr tableau n°6

- Nous avons jugés bon de séparer ses effectifs

pour mieux comprendre la contribution réelle de chaque cohorte dans ces

effectifs. Ainsi nous avons le total des effectifs des garçons et ceux

des filles et valeur absolue pour les 2cohortes mais aussi le total des

participants de chaque cohorte: