6. Teneurs en sodium (Na+)

Une des stratégies de tolérance au niveau de la

plante entière consiste en une limitation de transport de Na+

vers les parties aériennes et précisément aux feuilles et

donc à une capacité de recirculation de sodium des feuilles vers

les racines via le phloème. L'accumulation de Na+ au niveau

de la feuille drapeau, associée à une mauvaise compartimentation

vacuolaire, entraine une diminution de la croissance végétative

(Munns et James, 2003 ; Poustini et Siosemardeh, 2004 ; Munns et al., 2006).

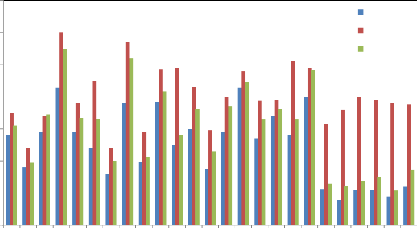

L'examen de la figure 22 montre qu'il existe une différence

significative d'accumulation de sodium aux niveaux des feuilles des

différents génotypes de blé dur étudiés.

Ainsi, tous les génotypes améliorés et les

génotypes Jneh Khottifa (2), Bayadha (7) et Ward Bled (13) accumulent

moins de Na+ dans ses feuilles que les autres génotypes dans

les conditions non stressées.

Na+ (mg/g de matière

sèche)

4

0

7

6

5

3

2

1

Chbika

Sidi Bouzide Souassi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25

Génotypes

Figure 22: Teneurs en Na+ au stade

anthèse au niveau de la feuille drapeau de différents

génotypes aux niveaux des trois sites expérimentaux.

L'effet des sites est significatif, en effet, l'augmentation

de la salinité des eaux d'irrigation de chaque site entraine une

augmentation des teneurs foliaire en sodium. Il est très

intéressant de noter que les génotypes améliorés

ont accumulé de très fortes doses de sodium au niveau du site de

Sidi Bouzid, bien que celui ci soit moins chargé en sel que le site de

Souassi. Il est possible que cela soit du à une plus faible dilution de

cet ions étant donné que la biomasse

55

végétale totale au stade anthèse est

relativement faible pour ce site. Par ailleurs, l'interaction Génotypes

X Environnement est significative, pour l'ensemble des génotypes on a

remarqué que les génotypes Jneh Khottifa (2), Bayadha (7) et Ward

Bled (13) ont montré une grande stabilité d'accumulation de

sodium foliaire par rapport aux autres génotypes.

7. Modèles d'élaboration du rendement

7.1. Relation entre le rendement en grain et le rendement

biologique

Le rendement en grains est étroitement

corrélé à la matière sèche

végétative élaborée à la floraison. En

effet, une corrélation linéaire significative est

préalablement présente pour les génotypes

améliorés et le coefficient de régression est de l'ordre

0,6, alors qu'elle été non significative pour les

génotypes locaux et le coefficient de régression est de l'ordre

de 0,15 (Figure 23).

t/h

Génotypes améliorés

? Génotypes autochtones

y = 0,2569x + 2,7522 R2 = 0,6044

y = 0,1722x + 0,9207 R2 = 0,1591

t/h

7

6

|

Rendement en grain

|

5 4 3 2

|

1

0

10 12 14 16 18 20

Rendement biologique

Figure 23 : Relations entre le rendement en

grain et le rendement biologique chez les

génotypes autochtones et

ceux améliorés.

Une nette différence a été trouvé

entre les deux pools géniques (amélioré et autochtones)

qui traduit bien la différence de rendement en grain. Des

résultats similaires entre le rendement en grain et la biomasse au stade

maturité ont été trouvés par Leterme et al. (1994).

En fait, ils ont déduit que l'augmentation du rendement en grain est

proportionnel à l'augmentation de la biomasse pour les

variétés améliorés. Ces résultats nous

montre que les génotypes améliorés ont des rendements en

grain est corrélé a la production de la matière

sèche, cependant

56

l'augmentation de la biomasse n'a pas d'effet sur le rendement

en grain pour les génotypes autochtones. Ces résultats

révèlent que le rendement biologique a une grande importance sur

la fertilité des épis. Il pourrait être

considéré comme un critère fiable pour l'estimation du

rendement en grain dans les environnements affectés par la

salinité ce qui est en accord avec les études de Kings et Epstein

(1984) et Menguzza et al. (2000).

|