CONCLUSION

A présent, certains observateurs s'aventurent à

analyser la coopération décentralisée sur la base des

instruments de mesure de la branche des politiques publiques. A vrai dire, tous

les ingrédients pour justifier de telles initiatives sont à notre

portée. D'abord la coopération décentralisée a

été institutionnalisée à travers des agences

spécialisées, il y'a ensuite un travail d'identification des

problèmes (diagnostic des territoires) et de préparation (avec

des commissions et des négociations internes et externes entres

acteurs). Les acteurs mobilisent des ressources (connaissances ou

réseaux), sont plus ou moins libres, leurs choix sont guidés par

des intérêts ou des idées. Ils mettent en place des

stratégies. Et enfin, il y'a un travail de production (mise en oeuvre)

et de suivi-évaluation. Toutes ces étapes, inhérentes

à la dynamique constitutive des politiques publiques se retrouvent dans

le processus conceptuel d'une politique de coopération

décentralisée.

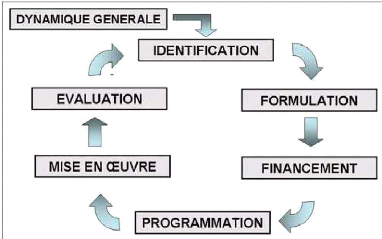

Récapitulatif des phases du cycle de projet

:

Sources : B. Husson, Coopération

décentralisée et cycle de projet, Approche méthodologique,

CIEDEL

En dépit de cette dynamique semblable, la

spécificité d'une politique de

coopération

décentralisée tient au fait qu'elle ne

mobilise pas les mêmes circuits de mise sur agenda,

qu'une politique

publique. Par exemple, une politique publique aussi controversée que

l'IVG

(interruption volontaire de la grossesse), malgré la

forte influence des milieux conservateurs ou de l'Eglise a été

adoptée, en 1974 en France, car c'était de la

responsabilité des pouvoirs publics. Alors que la coopération

décentralisée dépend entièrement de la

volonté charitable ou des ambitions stratégiques des élus

locaux du Nord et des bailleurs internationaux. Les collectivités du Sud

n'ont rien à leur exiger, sinon, à solliciter leur bonne

volonté.

Eu égard cette controverse, la coopération

décentralisée peut être analysée comme une

catégorie de politique publique afin d'examiner, plus amplement, son

évolution. Le bilan étant mitigé, il y a trois

écueils à surmonter : l'inefficacité,

l'ineffectivité et l'inefficience.

- Elle est inefficace, par ce qu'en dépit des

interventions répétées les populations sinistrées

de la région de Saint-Louis ne voient pas les finalités. Mieux,

elles se sentent léser par les acteurs locaux qui réceptionnent

les subventions. Nonobstant ce fait, l'information ne circule guère

entre le groupe des élus, agents ou acteurs et la population pourtant

des initiatives ont été prises dans ce sens, à l'instar

des comités de quartiers. Le volontarisme souhaité des acteurs

comme moyen d'impulsion du développement des collectivités du

Sud, a lamentablement échoué. Chaque intervenant campe sur ses

positions. Par ailleurs, étant donné que le plus pauvre a besoin

du plus riche, il est tiraillé entre une coopération qui lui

échappe, les besoins urgents à prendre en charge et les

stratégies d'accaparement des objectifs. Finalement la

coopération décentralisée n'est pas différente de

la coopération interrégionale car les régions traitent

avec les régions, les communes avec les communes au grand

détriment des communautés rurales de Saint-Louis qui n'ont pas

d'équivalent en France et dans le monde. Il n'y a pas une

véritable synergie entre les acteurs de Rhône-Alpes et ceux de

Saint-Louis, ni une interconnexion entre différents niveaux de

collectivités territoriales ;

- Elle est ineffective, car des dysfonctionnements sont

intervenus pendant la mise en oeuvre. Par exemple les décisions prises

conjointement, entre le Conseil régional de Saint-Louis et le Conseil

régional de Rhône-Alpes, de travailler en co-maîtrise

d'ouvrage pour la réalisation des projets ne sont pas bien

appliquées. Rhône-Alpes, préfère dans bien des cas,

confiait les exécutions à une ONG ou une association

opérateur de développement qui affiche, certes, une meilleure

connaissance des sociétés du Sud, mais qui n'en est pas moins

qu'un sous-traitant du développement. Pour bénéficier des

cofinancements du MAEE, la région Rhône-Alpes devait harmoniser

ses interventions avec les autres régions françaises en

coopération avec Saint-Louis, tout en prenant en compte les politiques

nationales ou bilatérales francosénégalaises de

développement. Mais en refusant ces cofinancements, le Conseil

régional de Rhône-Alpes montre que la coopération

décentralisée représente une forte valeur ajoutée

pour

70

sa région. Par conséquent, c'est une chasse

fortement gardée pour les représentants des collectivités

et les opérateurs qui vivent de ça ;

- Elle est inefficiente à cause de l'écart qui

existe entre les moyens mobilisés (8.245.085 € entre 1997 et 2008)

par la région Rhône-Alpes, sur fonds propres, et les

résultats obtenus. La région Rhône-Alpes a beaucoup fait

pour l'éducation et la santé dans la région de

Saint-Louis, notamment au niveau des collèges et lycées de Podor.

Toutefois, il y a un tel déséquilibre dans la région de

Saint-Louis, que si on fait une évaluation proportionnelle à

l'ensemble du territoire, les résultats obtenus à un niveau

départemental n'auront aucune valeur à un niveau

agrégé. Par exemple entre 2006 et 2007, les effectifs de

l'enseignement moyen (collège) ont augmenté de 33,8% dans le

département de Podor, alors qu'ils sont de 16,2% à Saint-Louis et

de 0,7% à Dagana25. Ce qui fait une variation totale

régionale de 16,3%, malgré les chiffres exceptionnels de Podor.

Il semblerait, alors, que les collèges de Dagana soient en situation de

très faible fréquentation, contrairement aux départements

de Saint-Louis et de Podor. A partir, de ces données le Conseil

régional de Saint-Louis devrait pouvoir réorienter ses

partenaires français afin d'éviter que de telles

déséquilibres ne persistent entre les trois départements

qu'elle administre. Cependant même si la région Rhône-Alpes,

par bonne volonté, réoriente ses actions de manière

rationnelle, il semble impossible de bâtir un développement

durable sur des ressources aléatoires. D'autant plus que les fonds

alloués à Saint-Louis par l'Etat ont été

diminués de 180 Millions de francs cfa, en 2009. Soit à peu

prés 30% a été enlevé de cette enveloppe par

rapport à 2008. Dans ces conditions si les trois partenaires

français, dont Rhône-Alpes, qui cofinancent le CRREJ

arrêtent leurs cofinancements en 2010, comment le Conseil régional

de Saint-Louis va réussir à maintenir les mêmes types de

prestations offerts à sa jeunesse, avec les maigres allocations

budgétaires de l'Etat. La région Rhône-Alpes investie,

énormément, pour le développement local de Saint-Louis,

sur fonds propres, mais jamais, elle ne va prendre en main le destin de la

population Saint-louisienne. C'est à l'Etat sénégalais que

revient le soin de s'y employer. Il doit reprendre en main le destin de ses

collectivités locales, jouer son rôle de régulateur social

et de garant des bonnes conduites, en inculquant à ses fonctionnaires

une éthique de responsabilité. Sauf l'adoption d'une approche

stratégique globale de développement, la coopération

décentralisée risque de n'être qu'un

épiphénomène sans réel impact sur la

réduction de la pauvreté qui gangrène les populations

sénégalaises et du Sud en général.

25 Sources : Evolution des effectifs du moyen par

département de 2003 à 2007, IA, Saint-Louis

|