UNIVERSITE KONGO

FACULTE DE MEDECINE

KISANTU

EVALUATION DE LA REGULARITE

A LA CONSULTATION PRESCOLAIRE DANS L'AIRE DE SANTE DE

KINTANU I

Par Victoria MASSAMBA KUBUTA

Graduée en Sciences Biomédicales

Mémoire présenté en vue

de

l'obtention du grade de Docteur en

Médecine, Chirurgie et Accouchement

Directeur :

Prof. Dr. KIYOMBO MBELA

2007

A la mémoire de

MAMA KIMPA VITA,

Femme forte et vaillante.

REMERCIEMENTS

Nombreux sont ceux qui, inlassablement, nous ont

encouragé et aidé à réaliser ce mémoire.

Nous tenons à remercier particulièrement

Monsieur le Professeur Docteur KIYOMBO MBELA qui a accepté avec beaucoup

de spontanéité de diriger ce travail malgré ses multiples

occupations.

Nous remercions le Docteur Jacques KIMFUTA et Monsieur

Jean-Marie PULULU, respectivement Médecin Chef De Zone et ancien

Administrateur Gestionnaire de la Zone de Santé Rurale de Kisantu. Leurs

sages conseils nous ont été d'une aide précieuse. Nous

remercions aussi tous les agents du Bureau Central de la ZSR de Kisantu et des

structures sanitaires de l'AS de Kintanu I qui nous ont donné de leur

temps pour nous fournir les informations dont nous avions besoin.

Notre profonde gratitude s'adresse à nos parents,

Monsieur Nestor MASSAMBA DIDIHOKO et Madame Madeleine MASSAMBA NDIKA qui ont

consenti d'énormes sacrifices pour que nous parachevions nos

études de Médecine.

Nos très sincères remerciements vont

également à nos frères et soeurs Daniel, Jolina, Meggy et

Béni MASSAMBA.

Notre reconnaissance s'exprime à l'endroit du

Docteur Marie-Madeleine GERNIERS et des couples NGOMA NDOTONI et

DIAMONIKA NZUNGU pour leur soutien tout au long de nos études.

Merci à Jimmy MWANGA, MASUMBUKU MUNUNGURI,

Thérèse SUNGU, Alice NGOMA, et à tous ceux qui de

près ou de loin ne nous ont pas privé de leur assistance.

Aucun mot ne serait assez fort pour exprimer le sentiment de

reconnaissance que nous éprouvons à l'égard de Monsieur

Magloire MPEMBI NKOSI, notre futur époux, pour son soutien et sa

patience.

ABREVIATIONS

1. AS : Aire de Santé

2. BCG : Bacille de Calmette et Guérin

3. CEC : Communauté Evangélique au Congo

4. CODESA : Comité de Développement de

l'Aire de Santé

5. CPS : Consultation Préscolaire

6. DTC-Hep B1 : Doses du vaccin contre la

diphtérie, le tétanos et la

coqueluche et du vaccin

contre l'hépatite virale B administrées à la

6e semaine de naissance.

7. DTC-Hep B2 : Doses du vaccin contre la

diphtérie, le tétanos et la

coqueluche et du vaccin

contre l'hépatite virale B administrées à la

10e semaine de naissance.

8. . DTC-Hep B3 : Doses du vaccin contre la

diphtérie, le tétanos et la

coqueluche et du vaccin

contre l'hépatite virale B administrées à la

14e semaine de naissance.

9. ET : Ecart-type

10. HAS : Hors Aire de Santé

11. HZ : Hors Zone de Santé

12. IRC : International Rescue Committee

13. NS : Non significatif

14. OMS : Organisation Mondiale de la Santé

15. PEV : Programme Elargi de Vaccination

16. PEV-LMTE : Programme Elargi de Vaccination et de Lutte

contre les Maladies Transmissibles de l'Enfance

17. PRONANUT : Programme National de Nutrition

18. RECO : Relais Communautaire

19. RDC : République Démocratique du

Congo

20. US $ : Dollars américains

21. VAA : Vaccin Anti-Amaril

22. VAR : Vaccin Anti-Rougeoleux

23. VPO1 : Dose du Vaccin Polio Oral administrée

à la 6e semaine de naissance

24. VPO2 : Dose du Vaccin Polio Oral administrée

à la 10e semaine de naissance

25. VPO3 : Dose du Vaccin Polio Oral administrée

à la 14e semaine de naissance

26. ZS : Zone de Santé

27. ZSR : Zone de Santé Rurale

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I : Données

socio-démographiques.........................................21

Tableau II : Age d'inscription des nourrissons à la

CPS...........................25

Tableau III : Données relatives à l'abandon de

la CPS ............................26

Tableau IV : Caractéristiques

socio-démographiques des mères..................28

Tableau V : Caractéristiques

socio-démographiques des mères et

âge d'inscription des nourrissons

à la CPS..............................31

Tableau VI : Caractéristiques

socio-démographiques des mères et âge d'abandon de la

CPS.....................................................................................33

Tableau VII : Profession des mères et principaux facteurs

d'abandon

de la

CPS.................................................................. 34

Tableau VIII : Caractéristiques

socio-démographiques des mères et

régularité à la

CPS..................................................................35

Tableau IX : Caractéristiques des

pères.........................................................36

Tableau X : Niveau d'instruction des pères et

âge d'inscription des enfants

à la

CPS..............................................................................37

Tableau XI : Activité des relais communautaires en

matière de CPS dans

l'aire de santé de Kintanu

I...................................................... 40

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Répartition des nourrissons selon la

résidence..............................22

Figure 2 : Diagramme en secteur de la répartition

des nourrissons

selon le poids de

naissance.......................................................23

Figure 3 : Répartition des mères selon le

lieu de CPS...................................24

Figure 4 : Régularité des mères

à la CPS...................................................27

Figure 5 : Age d'abandon de la CPS et niveau

d'instruction des pères.............38

Figure 6. : Régularité à la CPS et

niveau d'instruction des

pères

....................................................................................39

Figure 7 : Nombre annuel de visites des relais

communautaires et motivation

des mères pour la

CPS.............................................................41

TABLE DES MATIERES

Pages

TABLE DES MATIERES

1

INTRODUCTION

4

CHAP I. GENERALITES

8

I.1. Consultation préscolaire

8

I.1.1. Définition

8

I.1.2. Objectifs

8

I.1.3. Eligibilité et recrutement

8

I.1.4. Lieu et rythme des CPS

8

I.1.6. Personnel

9

I.1.7. Matériel pour la CPS

9

I.1.8. Activités réalisées par

l'infirmier au cours de la CPS

9

I.1.9. Suivi des enfants malades ou malnourris

9

I.1.10. Description d'une séance de CPS au

CS Kintanu Etat

10

I.2. Développement

staturo-pondéral

10

I.2.1. Définition

10

I.2.2. Evaluation de la croissance physique

11

I.2.3. Indicateurs anthropométriques

utilisés dans les centres de santé

11

I.2.4. Facteurs qui influencent le

développement physique de l'enfant

11

I.3. Vaccination

12

I.4. Vitamine A

12

I.4.1. Description et rôle

12

I.4.3. Source

13

I.4.4. Carence

13

I.5. Participation communautaire

13

I.5.1. Définition

14

I.5.2. 0rganisation des structures de participation

communautaire

14

I.5.3. Concept de relais communautaire

14

CHAPITRE II. MATERIEL ET METHODES

17

II.1. Matériel

17

II.1.1. Site d'étude

17

II.1.2. Documents consultés

17

II.2. Méthodes

17

II.2.1. Définitions

opérationnelles

17

II.2.2. Nature de l'étude et période

d'étude

18

II.2.3. Echantillonnage

18

II.2.4. Variables de l'étude

18

II.2.5. Collecte des données

19

II.2.6. Approche méthodologique

20

II.2.7. Analyse des données

20

CHAPITRE III. RESULTATS

21

III.1. Caractéristiques

socio-démographiques des nourrissons

21

III.2. Caractéristiques

anthropométriques

23

III.3. Participation à la CPS

24

III.3.1. Lieu de CPS et utilisation des

services

24

III.3.2. Age d'inscription à la CPS

25

III.3.3. Abandon de la CPS

25

III.3.4. Régularité à la

CPS

26

III.3.5. Présence de la fiche de CPS

27

III.4. Caractéristiques des parents

d'enfants fréquentant la CPS

27

III.4.1. Profil des mères

27

III.4.1.1. Caractéristiques des mères

et âge d'inscription à la CPS

30

III.4.1.2. Caractéristiques des mères

et âge d'abandon de la CPS

32

III.4.2. Profil des pères

36

III.4.2.1. Niveau d'instruction des pères et

inscription à la CPS

37

III.4.2.2. Niveau d'instruction des pères et

abandon de la CPS

38

III.4.2.3. Niveau d'instruction des pères et

régularité à la CPS

39

III.5. Activité des relais

communautaires dans le cadre de la CPS

40

III.5.1. Visites à domicile des

relais communautaires et motivation des mères

41

CHAPITRE IV. DISCUSSION

42

IV.1. Répartition des nourrissons

selon le poids de naissance

42

IV.2. Répartition des nourrissons

selon la résidence

42

IV.3. Lieu de CPS

42

IV.4. Age d'inscription à la CPS

42

IV.5. Abandon de la CPS

43

IV.6. Régularité à la

CPS

43

IV.7. Fiche de CPS

44

IV.8. Caractéristiques des parents

et CPS

44

IV.9. Activité des relais

communautaires en matière de CPS dans l'aire de santé

de Kintanu I

46

CONCLUSION

47

RECOMMANDATIONS

48

BIBLIOGRAPHIE

49

ANNEXES

54

INTRODUCTION

Depuis de nombreuses années les soins et la

prévention dans la lutte contre les taux élevés de

mortalité infantile occupent une place importante dans les pays les

moins avancés (1). Les enfants constituent plus de la moitié de

la population dans la majorité de ces pays (2) ; ceux de moins de 5

ans représentent environ 19% de la population en République

Démocratique du Congo (3, 4).

La surveillance de la croissance a été reconnue

comme une stratégie clé, non seulement parce qu'elle aide

à promouvoir un état nutritionnel satisfaisant des enfants, mais

aussi parce qu'elle fournit l'opportunité d'associer à bas prix

d'autres interventions sur la santé de l'enfant (5). Cette

activité est devenue un élément majeur de beaucoup de

programmes de santé de l'enfant dans les pays en voie de

développement pendant les deux décennies passées, mais peu

de recherches ont été effectuées sur son apport

réel à l'efficacité desdits programmes (6).

En RDC, la surveillance de la croissance des enfants fait

partie des premières actions entreprises dans le cadre de la

Santé Publique (7). Elle a d'abord fonctionné sous l'appellation

de Consultation des Nourrissons de 1912-1913 à 1984. C'est à

partir de cette dernière année qu'elle est pratiquée comme

une composante des soins de santé primaires dénommée

consultation préscolaire. Elle concerne les enfants de 0 à 59

mois d'âge et vise une bonne santé globale de ceux-ci (8). La

croissance et le développement sur le plan physique, intellectuel,

psychique et social constituent les principales caractéristiques de

l'enfance (2) et dépendent largement de la qualité des soins dont

bénéficient les enfants en âge préscolaire (2, 9,

10). Les parents et la communauté se doivent de garantir à cet

être la protection, l'alimentation, l'affection, l'instruction, et tout

ce qui lui est nécessaire pour qu'il croisse convenablement et devienne

indépendant vis-à-vis des adultes (2, 11).

Les maladies compromettent le développement de l'enfant

(9, 12). Leurs conséquences sur ce dernier sont fonction de l'âge

auquel elles surviennent (2). Une croissance normale est le meilleur indicateur

de bien-être de l'enfant (2; 12, 13) et permet par conséquent

d'évaluer les directives destinées à réduire la

mortalité et la morbidité infantiles (14). Evaluer

régulièrement la croissance constitue le moyen le plus direct de

déceler les perturbations de l'état sanitaire de cet être

fragile (8, 2, 9). Une étude effectuée dans un village pauvre de

Côte d'Ivoire sur des enfants d'âge scolaire et préscolaire

considérés par l'école et par les familles comme

étant en bonne santé, a conclu, après des examens clinique

et coproparasitologique, qu'une forte infestation, spécialement par les

vers ronds, peut avoir un effet négatif sur le développement des

enfants, leur état nutritionnel et leur développement à la

puberté (10).

Parmi les affections de l'enfance, la malnutrition, les

maladies infectieuses et parasitaires (diarrhées récurrentes,

rougeole, coqueluche, poliomyélite, tuberculose, malaria, helminthiases)

sont les principales causes de morbidité et de mortalité

infantiles dans les pays du tiers monde (2, 15, 16). Ces maladies sont plus

associées à la pauvreté qu'elles ne sont purement

tropicales. Leur profil ressemble fortement à celui des pathologies

rencontrées au 19e siècle en Europe (2, 15).

Les 20 dernières années ont été

marquées, sur le plan de la survie de l'enfant, par des

améliorations imputables à l'efficacité des interventions

de santé publique et au redressement des performances économiques

et sociales à travers le monde (16). La prévalence du retard de

croissance est passée dans les pays en développement de 47% en

1980 a` 33% en 2000 (une chute de 40 millions de cas), même si

l'évolution est inégale suivant les régions. Dans les pays

en développement, malgré une baisse globale du retard de

croissance, la malnutrition de l'enfant reste un problème de

santé publique majeur. Dans certains d'entre eux, la fréquence du

retard de croissance est en augmentation, tandis que dans beaucoup d'autres les

chiffres restent préoccupants. La croissance ne sert donc pas seulement

à évaluer l'état nutritionnel et l'état de

santé de l'enfant, mais elle est aussi une excellente mesure des

inégalités du développement humain auxquelles sont

confrontées les populations (12).

De même, les taux de couverture vaccinale mondiaux font

apparaître le fossé qui existe entre les pays les plus pauvres et

les pays les plus riches. Seuls 50% environ des enfants sont vaccinés

dans l'année suivant leur naissance en Afrique subsaharienne (17).

Des inégalités se manifestent également

au sein d'un même pays entre les populations les plus pauvres et les plus

riches (2, 17). Au Niger, par exemple, la forte mortalité des enfants de

moins de 5 ans (259 pour 1.000) varie considérablement entre milieux

urbain et rural (18), 20% d'enfants les plus riches ont dix fois plus de chance

d'être vaccinés, les taux d'abandon sont plus élevés

parmi les plus pauvres (17).

Environ 10,6 millions d'enfants continuent de mourir chaque

année, dont 4,6 millions en Afrique, le plus souvent par suite de causes

évitables (16,19, 20).

La situation de la plupart des enfants africains demeure

critique et est exaspérée par la grande pauvreté qui

règne sur le continent (16). Cependant, des mesures

intégrées en faveur du développement social et de

l'amélioration du système sanitaire permettent d'obtenir des

résultats encourageants. L'Egypte a fait de grands progrès au

cours de la dernière décade; en 1999, le taux de mortalité

infantile et le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans

avaient été réduits de moitié. Le taux de

vaccination y est actuellement de 95% (21).

En RDC, le taux de mortalité infantile a

été estimé à plus de 200/1000 naissances vivantes

selon le rapport de l'IRC en l'an 2000 (3). Deux facteurs principaux rendent

l'enfant de cette région particulièrement

vulnérable : le contexte socio-économique et l'organisation

des soins de santé (2), auxquels il faudrait adjoindre en ce qui

concerne notre pays, la situation de guerre qui y a sévi (3). La

consultation préscolaire se réalise principalement au niveau des

centres de santé. Malgré les efforts, les activités de CPS

ne semblent pas avoir produit les résultats attendus. A Kinshasa, les

taux de prévalence de la malnutrition sont toujours très

élevés alors que ceux de la couverture des activités de

CPS sont bas (8). En 1985, 1987 et 1988, les taux de couverture des CPS pour

les nourrissons de 12 à 23 mois qui étaient complètement

vaccinés aux CPS étaient respectivement de 40%, 47% et 24,7% des

cas (22). Depuis 1990, le PEV n'a pas atteint des couvertures vaccinales

satisfaisantes. Cependant, une amélioration a été

observée à partir de 1999 grâce notamment aux apports des

Journées Nationales de Vaccination. En ce qui concerne la vaccination

contre la tuberculose et la rougeole, le taux d'abandon a atteint 35.2 % en

1999 (3, 4).

Le Bureau Central de la Zone de Santé Rurale de Kisantu

présente les données suivantes pour l'année 2004 :

- taux d'inscription à la CPS : 89 % ;

- taux de couverture vaccinale pour le VAR :

36,1% ;

- participation à la CPS des enfants de 0 à 59

mois : 17 %.

Ces résultats montrent après simulation que 83 %

d'enfants d'âge préscolaire ne sont pas couverts par le service de

surveillance de croissance.

Fort de ce qui précède, il sied d'évaluer

l'utilisation par la population en milieu rural de la CPS et d'analyser les

causes d'abandon.

OBJECTIFS

Général

La présente étude vise à évaluer

l'utilisation des services de CPS par la population de la Zone de Santé

Rurale de Kisantu et à analyser les causes d'abandon.

Spécifiques

Pour atteindre cet objectif général, les

objectifs suivants ont été fixés :

1. décrire le déroulement de la CPS dans la Zone

de Santé de Kisantu ;

2. déterminer le profil des parents d'enfants qui

fréquentent la CPS ;

3. déterminer les facteurs d'abandon de la

CPS ;

4. déterminer le rôle joué par les relais

communautaires dans la couverture de la CPS dans la Zone de Santé de

Kisantu.

CHAP I. GENERALITES

I.1. Consultation

préscolaire

I.1.1. Définition

La consultation préscolaire est une composante des

Soins de Santé Primaires qui intègre différentes

activités curatives et préventives pour la protection de la

santé de l'enfant âgé de moins de 5 ans, la surveillance et

la promotion de son état nutritionnel et de sa croissance (1, 7, 8).

I.1.2. Objectifs

La CPS vise :

· à prévenir et dépister tout retard

de croissance ;

· à dépister les maladies

carentielles ;

· à orienter les cas de malnutrition

sévère vers un centre de récupération

nutritionnelle ;

· à prévenir par la vaccination les huit

maladies cibles du PEV, à savoir la tuberculose, la poliomyélite,

la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la

fièvre jaune et l'hépatite B ;

· à éduquer les mères sur la

santé des enfants (3,7, 23, 24).

I.1.3. Eligibilité et

recrutement

La CPS concerne tous les enfants de moins de 5 ans habitant

dans le rayon d'action d'un centre de santé (7, 8, 23). Ils sont

recrutés au centre de santé à la naissance, lors des

consultations curatives ou à la consultation postnatale, soit au cours

des visites dans la communauté (1, 7, 23, 24).

I.1.4. Lieu et rythme des

CPS

La CPS se tient au centre de santé ou dans la

communauté (23, 24).

Il est classique de voir une fois par mois les nourrissons de

6 semaines à 3 ans et les enfants à risque ; ceux

au-delà de 3 ans à 5ans doivent être revus tous les trois

mois (1, 7, 23).

I.1.6. Personnel

Tout agent de santé bien formé est en mesure

d'effectuer la CPS. Néanmoins, il est recommandé qu'elle soit

dirigée par l'infirmier titulaire du centre de santé

assisté d'un infirmier auxiliaire et d'une ou de deux aides choisis dans

le CODESA ou plus particulièrement parmi les relais communautaires (1,

7, 23, 24).

I.1.7. Matériel pour la

CPS

1. Documents :

· Registre de CPS

· Fiche de pointage pour la CPS

· Cahier des enfants sous courbe

· Fiche graphique de poids

2. Balance à suspension

3. Ruban pour la mesure des périmètres

crânien et brachial

4. Vaccins et seringues pour vaccination

5. Gélules de vitamine A

6. Matériel d'éducation nutritionnelle

(boîtes à images)

7. Aliments frais (1, 7, 23, 24).

I.1.8. Activités

réalisées par l'infirmier au cours de la CPS

L'éducation sanitaire et nutritionnelle, la

pesée, l'examen physique, la vaccination et la supplémentation en

vitamine A sont les différentes activités réalisées

au cours de la CPS (1, 7, 23, 24; 25, 26).

I.1.9. Suivi des enfants

malades ou malnourris

Un enfant malade doit être revu à court terme.

S'il ne revient pas à la date prévue, l'infirmier doit effectuer

une visite à domicile (1).

S'agissant des problèmes nutritionnels, les courbes de

croissance aident l'infirmier et les parents à détecter

précocement des anomalies révélées par un poids

et/ou une taille insuffisants ou trop élevés et permettent de

faire le suivi de l'enfant. Leur aspect dicte généralement les

conseils à donner et la fréquence des visites (1, 7, 27).

I.1.10. Description d'une

séance de CPS au CS Kintanu Etat

Matériel :

Tout le matériel requis pour la CPS a été

utilisé, à l'exception du cahier des enfants sous courbe, du

mètre ruban et des aliments frais.

Personnel :

Trois ou quatre infirmiers sont affectés à la

CPS et se répartissent les différentes tâches.

Déroulement :

A l'arrivée, chaque mère retire un jeton lui

attribuant un numéro d'ordre d'arrivée selon lequel son enfant

bénéficiera des activités de la CPS. Après quelques

minutes d'éducation sanitaire et nutritionnelle, chaque nourrisson est

pesé puis, selon le calendrier, vacciné et supplementé en

vitamine A.

La consultation préscolaire est absolument gratuite et

s'effectue deux fois le mois. Il y a autour de 90 nourrissons par

séance.

L'aire de santé de Kintanu I ne compte pas de centre de

récupération nutritionnelle. Les nourrissons atteints de

malnutrition sévère et modérée sont

référés à l'Hôpital Saint Luc de Kisantu.

L'infirmier prodigue des conseils aux mères dont les enfants souffrent

de malnutrition légère.

Lors de notre passage au CS Kintanu Etat, aucun enfant n'a

été détecté mal nourri ; la séance a

duré 3heures et 33 minutes.

I.2. Développement

staturo-pondéral

I.2.1. Définition

Le terme « développement »

désigne l'ensemble des phénomènes qui participent à

la transformation progressive de l'être humain depuis la conception

jusqu'à l'âge adulte. Le développement physique

résulte de la croissance somatique et de la maturation (perfectionnement

des structures et des fonctions dans l'évolution vers l'état

adulte) (28). La croissance physique correspond à l'augmentation en

taille, en poids, en surface et en volume du corps due à la

multiplication et à l'augmentation de la taille des cellules. Elle va de

la fécondation à l'âge adulte (2, 7).

I.2.2. Evaluation de la

croissance physique

La croissance varie selon les tissus et les différentes

régions de l'organisme (2). En pratique, elle est évaluée

par plusieurs paramètres lesquels sont normalement en harmonie les uns

par rapport aux autres. Les plus habituels sont : la taille, le poids et

le périmètre crânien (2, 27, 28, 29, 30). Pour pouvoir

affirmer l'existence ou pas d'un tel trouble de la croissance, ces mensurations

doivent être effectuées de façon

répétée et à intervalles réguliers. Les

courbes de croissance ainsi obtenues permettent d'une part de comparer un

enfant à la moyenne de son âge, d'autre part d'apprécier la

dynamique de sa croissance propre (2, 27, 28, 29).

I.2.3. Indicateurs

anthropométriques utilisés dans les centres de santé

Afin de visualiser les changements de l'état

nutritionnel, l'on se sert habituellement de l'âge, de la taille et du

poids de l'enfant, à partir desquels on construit les indices

nutritionnels ci-après :

· indice poids par rapport à la taille : cet

indice décrit une malnutrition récente ou une malnutrition

aiguë ;

· indice taille par rapport à l'âge :

il dépeint une malnutrition chronique ou survenue dans le

passé ;

· indice poids par rapport à l'âge :

c'est une combinaison des deux précédents. Il est le plus

utilisé dans les programmes de surveillance de croissance (12, 25,

30).

La fiche de croissance poids pour âge est le

modèle recommandé pour la CPS. (7).

I.2.4. Facteurs qui influencent

le développement physique de l'enfant

Il s'agit en l'occurrence de :

§ facteurs génétiques et raciaux ;

§ facteurs nutritionnels ;

§ troubles endocriniens (par exemple ceux qui sont

liés à l'hormone de croissance, aux hormones thyroïdiennes

et sexuelles) ;

§ affections chroniques (cardiopathies cyanogènes,

insuffisance rénale, sicklanémie, ...) ;

§ dysplasies osseuses ;

§ facteurs psycho-affectifs, d'où certains

nanismes dits « psycho-affectifs» (2, 28).

I.3. Vaccination

La prévention des infections est le principal moyen

qu'ont utilisé les pays développés pour améliorer

la santé maternelle et infantile. La vaccination est l'une des

techniques qui concourent à cet objectif (2).

Les vaccins à usage humain sont des préparations

contenant des substances antigéniques destinées à induire

chez le sujet auquel elles sont administrées une immunité active

spécifique (28, 29).

En République Démocratique du Congo, le

Programme Elargi de Vaccination, créé en 1978, a pour mission de

contribuer à une meilleure survie de l'enfant en réduisant la

morbidité et la mortalité attribuables aux maladies

évitables par la vaccination. Depuis 1981, les activités du PEV

ont été progressivement intégrées dans les centres

de santé au point que ce jour, toutes les zones de santé ont

intégré le PEV dans leurs activités de routine.

Les maladies cibles du PEV sont : la tuberculose, la

diphtérie, le tétanos néo-natal, la coqueluche, la

poliomyélite , la rougeole, la fièvre jaune, l'hépatite

virale B (3, 4). Les enfants concernés par les vaccinations de routine

sont ceux âgés de 0 à 11 mois (3). Le calendrier vaccinal

en vigueur dans notre pays se trouve repris en annexe.

I.4. Vitamine A

I.4.1. Description et

rôle

Vitamine

liposoluble, la vitamine A se présente,

dans l'organisme, sous la forme de rétinol, de rétinal (dans la

rétine), d'acide rétinoïque (dans les os et les muqueuses)

ou de palmitate de rétinyle (réserves stockées dans le

foie). C'est dans la rétine qu'on l'a isolée la première

fois, d'où le nom de « rétinol » (31, 32,33,

34).

Elle joue un rôle important dans la vision, notamment au

chapitre de l'adaptation de l'oeil à l'obscurité, mais aussi dans

la croissance des os, la reproduction et la régulation du système

immunitaire. Elle contribue à la santé de la peau et des

muqueuses (yeux, voies respiratoires et urinaires, intestins), qui constituent

notre première ligne de défense contre les bactéries et

les virus. Elle est essentielle à la différenciation et la

croissance cellulaire, car elle participe à la transcription de certains

gènes et à la synthèse de certaines protéines. Elle

favorise également l'absorption du fer et semble jouer un rôle

dans la régulation des réponses inflammatoires (31, 32,33,

34).

I.4.3. Source

L'organisme s'approvisionne directement en vitamine A

dans les aliments de source animale (viande, oeufs, lait et ses

dérivés, beurre...), mais il peut aussi le faire indirectement,

en transformant en vitamine A certains caroténoïdes provenant

des végétaux (noix de palme, patate douce, carotte,

épinards,...). On dit de ces caroténoïdes qu'ils sont des

provitamines A. L'absorption optimale du bêta-carotène

contenu dans les végétaux demande la présence d'un peu de

matière grasse, elle est aussi influencée par la

génétique et le statut nutritionnel de l'individu (31, 34).

I.4.4. Carence

De nos jours, on considère que l'alimentation normale

des habitants des pays développés leur procure toute la

vitamine A dont ils ont besoin. La supplémentation est surtout

prônée dans les pays sous-développés ou en voie de

développement, là où la sous-alimentation et la

malnutrition causent une réelle carence en vitamine A. Cette

carence, réel problème de santé publique dans certains de

ces pays, engendre notamment une moindre résistance aux maladies

infectieuses chez les enfants et une incidence accrue de la

cécité qui résulte des complications de certaines maladies

oculaires (31, 34).

En R.D.C, la supplémentation de routine en vitamine A

est sous la coordination du PRONANUT. Le PEV qui constitue une

opportunité, offre la vitamine A durant les activités de campagne

de masse. La vitamine A est administrée de manière

préventive tous les six mois aux enfants de 6 à 59 mois (3, 31).

I.5. Participation

communautaire

L'article 25 de la Charte des Droits de l'Homme des Nations

Unies du 10 décembre 1948 reconnaît à toute personne le

droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son

bien-être et celui de sa famille. La santé est un droit

fondamental. Dans la déclaration de Alma Ata de septembre 1978, les

Soins de Santé Primaires exigent et favorisent au maximum

l'autoresponsabilité de la collectivité et des individus et leur

participation à la planification, à l'organisation, au

fonctionnement et au contrôle des Soins de Santé Primaires, en

tirant le plus large parti possible des ressources locales, nationales et

autres, et favorisent à cette fin, par une éducation

appropriée, l'aptitude des collectivités à participer (24,

35).

I.5.1. Définition

La participation communautaire est essentiellement un

processus par lequel les personnes, individuellement ou en groupe, exercent

leur droit de jouer un rôle actif et direct dans le développement

des services appropriés, en garantissant les conditions d'une

amélioration durable de la vie et en soutenant l'octroi aux

communautés du pouvoir d'intervenir dans le développement global

(24).

I.5.2. 0rganisation des

structures de participation communautaire

La participation communautaire s'organise autour d'une aire de

santé donnée avec le concours de la population qui y vit. Elle se

choisit ses représentants pour les différents niveaux de prise de

décision bénéfique à la communauté. Il

s'agit essentiellement de la Cellule d'Animation Communautaire (CAC) et du

Comité de Développement de l'aire de santé (CODESA)

(36).

I.5.3. Concept de relais

communautaire

I.5.3.1. Définition

Un relais communautaire (RECO) est un volontaire choisi par

les villageois ou les habitants d'une rue, en ville, qui accepte d'assurer le

pont entre la communauté et les services de santé et de consacrer

une partie de son temps pour des activités d'intérêt

communautaire, en vue de la réalisation des soins curatifs,

préventifs, promotionnels et réadaptatifs dans l'aire de

santé. Il organise et rend visite à chaque famille une à

deux fois par mois (7, 36,37).

I.5.3.2. Profil du relais communautaire

Le relais communautaire

· doit être une personne influente

désignée par la communauté (village ou rue) ;

· doit avoir un travail qui lui assure un

revenu ;

· n'est pas membre de l'équipe de

santé ;

· peut être le chef du village, enseignant,

catéchiste,... ;

· doit avoir un certain niveau d'instruction ;

· peut être un homme ou une femme ;

· doit être volontaire pour cette fonction (7,

36).

I.5.3.3. Mandat

Le mandat du relais communautaire est de 3 ans et

peut-être renouvelé plusieurs fois selon la confiance que lui

témoignent les habitants (7).

I.5.3.4. Tâches du relais communautaire

Un relais communautaire s'occupe de 10-15 ménages (7).

En tant que partenaire des services de santé, le relais

communautaire a comme tâches:

1. le dénombrement des populations cibles ;

2. les visites à domicile ;

3. le suivi de la croissance des enfants de moins de

5ans ;

4. l'organisation des activités d'éveil du jeune

enfant ;

5. la participation aux enquêtes, à la

micro-planification, à l'organisation et l'exécution des

interventions sanitaires dans le village (pesée communautaire,

supplémentation des enfants en vitamine A, imprégnation des

moustiquaires,...) ;

6. la mobilisation de la communauté pour la mise

en place des initiatives communautaires (7, 38).

I.5.3.5. Relation entre le relais communautaire et les

autres structures de développement

Dans un village, le relais communautaire travaille au sein de

la Cellule d'Animation Communautaire, CAC, une structure multi-sectorielle de

développement du village constituée de 5 à 10 membres.

Celle-ci délègue un représentant au CODESA, Comité

de Développement de l'aire de santé (7, 38).

I.5.3.5 Les relais communautaires dans l'aire de

santé de Kintanu I

L'aire de santé de Kintanu I compte 10 relais

communautaires parmi lesquels il y a quatre femmes (une ménagère,

deux enseignantes et une étudiante) et six hommes dont un journaliste,

deux fonctionnaires de l'Etat et deux opérateurs économiques. Ils

se réunissent mensuellement pour établir le plan d'action du mois

en fonction des problèmes identifiés et des résultats de

l'évaluation des activités antérieures.

CHAPITRE II. MATERIEL ET

METHODES

II.1. Matériel

II.1.1. Site d'étude

L'aire de santé de Kintanu I, est l'une des 16 aires de

santé que comprend la Zone de Santé Rurale de Kisantu ; sa

population générale est estimée à 10354 habitants

répartis au sein de 2151 ménages. Elle compte un centre de

santé (CS Kintanu Etat ou Kintanu I) et deux postes de santé

(Kimbanguiste et CEC). Elle est limitée

· au Sud par l'AS de la Cité NSELE appartenant

à la Zone de Santé de Mbanza-Ngungu ;

· à l'Ouest par l'AS de Kintanu II ;

· à l'Est et au Nord par la rivière Inkisi

qui la sépare de l'AS de Nkandu I.

Du point de vue politico-administratif ; l'AS de Kintanu

I est constituée par les quartiers Carrières et Wombo.

II.1.2. Documents

consultés

Afin de réaliser cette étude, nous avons

effectué une revue des fiches de recensement, des fiches graphiques de

CPS et des registres de CPS.

II.2. Méthodes

II.2.1. Définitions

opérationnelles

· Mères régulières à la

CPS : celles dont le nourrisson âgé de 24 mois a

été pesé au moins 20 fois au cours des CPS.

· Mères irrégulières à la

CPS : celles dont le nourrisson âgé de 24 mois a

été pesé 10 à 19 fois au cours des CPS.

· Mères très irrégulières

à la CPS : celles dont le nourrisson âgé de 24 mois a

été pesé moins de 10 fois au cours des CPS.

· Abandon précoce de la CPS : arrêt de

la CPS lorsque le nourrisson est âgé de moins de 12 mois.

· Abandon tardif de la CPS : arrêt de la CPS

lorsque le nourrisson est âgé de 12 à 23 mois.

· Partenaire : père du nourrisson.

· Partenaire permanent : père du nourrisson

vivant dans le même domicile que la mère de ce dernier.

· Partenaire non permanent : père du

nourrisson ne vivant pas dans le même domicile que la mère de ce

dernier.

II.2.2. Nature de

l'étude et période d'étude

La présente étude transversale couvre la

période de deux ans allant du mois de janvier 2004 au mois de

décembre 2006. Elle s'est intéressée aux nourrissons qui

ont totalisé 24 mois d'âge durant l'année 2006.

II.2.3. Echantillonnage

Les données du recensement effectué par le

Bureau Central de la Zone de Santé de Kisantu du mois d'octobre au mois

de décembre 2005 ont permis de dégager une base de sondage

chiffrée à 312 nourrissons de 12 à 24 mois parmi lesquels

il y avait 152 nourrissons nés en 2004. De ces derniers ont

été exclus :

· ceux dont la famille avait

déménagé : 32 nourrissons ;

· ceux dont la mère était en voyage lors de

notre passage : 2 nourrissons ;

· ceux dont la mère habite ailleurs : 4

nourrissons ;

· l'un des deux jumeaux au sein d'un même

foyer : 2 nourrissons.

Il est resté un échantillon de 112

nourrissons.

II.2.4. Variables de

l'étude

Les variables utilisées pour la présente

étude sont les suivantes :

1. Identification du nourrisson

- Sexe

- Lieu de naissance

- Rang de naissance

- Résidence

2. Variable anthropométrique

- Poids de naissance

3. Participation à la CPS

- Lieu de CPS

- Age d'inscription à la CPS

- Abandon de la CPS

- Age d'abandon de la CPS

- Facteur principal d'abandon de la CPS

- Présentation de la fiche de CPS

- Présence de la courbe de poids sur la fiche de CPS

- Nombre total des pesées

4. Profil des parents

Mère

- Age

- Permanence du partenaire à domicile

- Niveau d'instruction

- Profession

- Nombre d'enfants en vie

- Nombre d'enfants décédés

- Nombre d'enfant de moins de 5 ans

Père

- Age

- Profession

- Niveau d'instruction

5. Activité des relais communautaires dans la

couverture de la CPS

- Nombre annuel de visites à domicile

- Mères motivées par les relais communautaires

pour la CPS

II.2.5. Collecte des

données

Cette étude est basée sur les informations

récoltées à domicile par une interview auprès des

mères puis par une enquête réalisée dans les

structures de santé de l'aire de santé de Kintanu I où

sont effectuées les CPS.

II.2.6. Approche

méthodologique

Nous avons procédé à l'identification des

nourrissons à partir des fiches de recensement.

A l'aide d'un questionnaire (en annexe) administré aux

mères, nous avons recueilli les renseignements

socio-démographiques et anthropométriques, les renseignements en

rapport avec l'activité des relais communautaires et

éventuellement les causes d'abandon de la CPS.

Les données relatives à la participation des

nourrissons à la CPS ont été prélevées sur

les fiches graphiques de CPS détenues par les mères et dans les

registres de CPS que nous ont fournis les infirmiers des centre et postes de

santé .

II.2.7. Analyse des

données

L'analyse statistique des données collectées a

été effectuée grâce aux logiciels EPI INFO

version 6.04 et Excel.

Elle a été essentiellement axée sur les

mesures de tendance centrale (moyenne) et de dispersion (écart-type), la

construction des tableaux croisés ou de contingence et le calcul de la

valeur de p.

Les résultats obtenus ont été

présentés sous forme de tableaux, d'histogrammes ou de diagrammes

en secteur reprenant les caractéristiques socio-démographiques,

les mesures anthropométriques, la participation aux CPS, le profil des

pères et des mères et l'activité des relais

communautaires.

Il faut noter aussi que l'intervalle de confiance a

été construit à 95% pour estimer le niveau de

signification. Une valeur de p<0,05 a été

considérée comme seuil de significativité (p<0,01:

hautement significatif et p<0,001 : très significatif).

CHAPITRE III. RESULTATS

Ce chapitre présente les résultats

observés.

III.1.

Caractéristiques socio-démographiques des nourrissons

Il s'agit du sexe, du lieu de naissance et du rang de

naissance.

Il se dégage du premier tableau qu'il y avait autant de

filles que de garçons ; 48,2% des nourrissons sont nés dans

l'aire de santé de Kintanu I ; 33% sont nés en

troisième ou quatrième position et 27,7% sont des

aînés (n=112).

Tableau I. Données socio-démographiques

|

|

|

|

Variables

|

Fréquences

|

% (n=112)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sexe

|

|

|

|

Féminin

|

56

|

50

|

|

Masculin

|

56

|

50

|

|

Lieu de naissance

|

|

|

|

Aire de Santé

|

54

|

48,2

|

|

Hors Aire de Santé

|

50

|

44,6

|

|

Hors Zone de Santé

|

8

|

7,1

|

|

Rang de naissance

|

|

|

|

1er

|

31

|

27,7

|

|

2è

|

21

|

18,8

|

|

3è et 4è

|

37

|

33

|

|

Au-delà du 4è

|

23

|

20,5

|

|

|

|

|

|

|

Compte tenu du lieu de résidence, 63% des nourrissons

habitent le quartier Carrières, tel que l'illustre cette première

figure.

Figure 1. Répartition des nourrissons selon la

résidence

III.2.

Caractéristiques anthropométriques

Il n'a été question que du poids de naissance

des nourrissons.

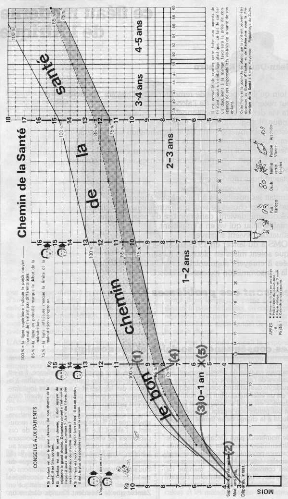

Le diagramme ci-dessous montre que 90% sont nés avec un

poids normal de 2500 à 4000g, 6% avec un faible poids (inférieur

à 2500g) et 4% sont nés macrosomes (poids supérieur

à 4000g). Le poids moyen à la naissance est 3145,9 #177;

568,5g.

Figure 2. Diagramme en secteur de la répartition des

nourrissons selon le poids de naissance

III.3. Participation

à la CPS

III.3.1. Lieu de CPS et

utilisation des services

Soixante-huit mères, soit près de soixante et un

pour cent (60,7%), ont fréquenté les structures sanitaires de

l'AS de Kintanu I; 30,4% sont allées dans d'autres aires de santé

de la Zone de Santé Rurale de Kisantu ; les autres se sont rendues

en dehors de ladite Zone de Santé (n=112). C'est la situation que

représente l'histogramme ci-après.

Figure 3. Répartition des mères selon le lieu de

CPS

III.3.2. Age d'inscription

à la CPS

Le prélèvement de l'âge d'inscription

à la CPS a été effectué dans les registres de CPS,

seulement pour les nourrissons inscrits dans les structures sanitaires de l'AS

de Kintanu I. Les groupes d'âge d'inscription ont été

constitués en référence au calendrier vaccinal.

Selon le tableau suivant, 67,6% des nourrissons ont

été inscrits dans les 6 semaines de la naissance; 5,9% l'ont

été après 14 semaines (n=68). L'âge moyen

d'inscription à la CPS est de 5,8#177;5,9 semaines.

Tableau II. Age d'inscription des nourrissons à la CPS

|

|

|

|

|

Age d'inscription

|

Fréquence

|

% (n=68)

|

|

(semaines)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

= 6 semaines

|

46

|

67,6

|

|

7 à 10 semaines

|

16

|

23,5

|

|

11 à 14 semaines

|

2

|

2,9

|

|

> 14 semaines

|

4

|

5,9

|

|

|

|

|

III.3.3. Abandon de la CPS

L'âge d'abandon de la CPS est l'âge du nourrisson

à partir duquel la mère nous a déclaré avoir

arrêté, d'elle-même, de fréquenter les services de

CPS. L'abandon de la CPS est dit précoce lorsqu'il est survenu chez un

nourrisson âgé de moins de 12 mois ; il est tardif lorsqu'il

a eu lieu chez un nourrisson âgé de 12 à 23 mois.

Il ressort du troisième tableau que les trois quarts

des mères ont abandonné la CPS (n=112) ; 51,2% des

mères ont abandonné précocement et 34,5% ont cité

la fin du calendrier vaccinal comme facteur principal d'abandon (n=84). Parmi

les autres facteurs principaux d'abandon ont été

évoqués, par ordre d'importance, les déménagements,

les voyages pour des motifs autres que commerciaux, la maladie de la

mère, du mari ou du nourrisson, le découragement de la

mère à cause de la stagnation du poids de l'enfant et la survenue

d'une autre grossesse. L'âge moyen d'abandon de la CPS est de 12#177;4,4

mois.

Tableau III. Données relatives à l'abandon de la

CPS

|

|

|

|

|

|

|

Variables

|

n

|

Fréquence

|

%

|

Moyenne

|

ET

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Abandon de la CPS

|

112

|

|

|

|

|

|

Oui

|

|

84

|

75

|

|

|

|

Non

|

|

28

|

25

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Age d'abandon

|

84

|

|

|

12 mois

|

4,4

|

|

< 12 mois

|

|

43

|

51,2

|

|

|

|

12 à 23 mois

|

|

41

|

48,8

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Facteur principal d'abandon

|

84

|

|

|

|

|

|

Fin du calendrier vaccinal

|

|

29

|

34,5

|

|

|

|

Occupations professionnelles de la mère

|

|

22

|

26,2

|

|

|

|

Charges ménagères

|

|

2

|

2,4

|

|

|

|

Autres facteurs

|

|

31

|

36,9

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

III.3.4.

Régularité à la CPS

Cette variable a été considérée

chez tous les nourrissons dont les mères ont présenté une

fiche de CPS sur laquelle étaient marqués les renseignements en

rapport avec la pesée. Le critère de régularité est

le nombre total de pesées dont le nourrisson âgé de 24 mois

a fait l'objet au cours des CPS. Les mères régulières

à la CPS sont celles dont le nourrisson a été pesé

au moins 20 fois, les mères irrégulières sont celles dont

le nourrisson a été pesé 10 à 19 fois et les

mères très irrégulières sont celles dont le

nourrisson a été pesé moins de 10 fois.

La quatrième figure montre qu'une seule mère,

soit 2,4%, a été régulière à la CPS alors

que 28,6% ont été irrégulières et 69% très

irrégulières (n=42). Le nombre moyen de pesées est 9 #177;

4.

Figure 4. Régularité des mères à la

CPS

III.3.5. Présence de la

fiche de CPS

La fiche de CPS n'a été présentée

que par 38,4% des mères. Elle a été déclarée

soit perdue soit gardée dans un endroit d'accès difficile

(enfouie au fond d'une malle ou d'une valise ou enfermée parmi les biens

du père) par 69 mères, soit 61,6% (n=112).

La courbe de poids était tracée sur 97,7% de ces

fiches (n=43).

III.4.

Caractéristiques des parents d'enfants fréquentant la CPS

III.4.1. Profil des

mères

Il s'agit de l'âge, du niveau d'instruction, de la

profession, de la permanence du partenaire à domicile, du nombre

d'enfants en vie, du nombre d'enfants décédés et du nombre

d'enfants âgés de moins de 5 ans. Le terme partenaire

désigne le père du nourrisson.

Il se dégage du tableau ci-dessous que 12,5% des

mères avaient moins de 21 ans et 20,5% plus de 34 ans ; la moyenne

d'âge est de 28#177;6,9 ans. La majorité a un niveau

d'étude secondaire (85,7%); Il n'y en a eu aucune de niveau

supérieur ou universitaire. Les mères sans profession constituent

28,6% et les agricultrices sont représentées à raison de

17%. Le quart de ces femmes ont un partenaire non permanent, parce qu'elles

sont soit trop jeunes, soit divorcées ou veuves. Quarante-deux pourcent

avaient trois à quatre enfants, 41,1% avaient deux enfants

âgés de moins de 5 ans et 8,9% avaient déjà

enregistré au moins deux décès d'enfants (n=112).

Tableau IV. Caractéristiques socio-démographiques

des mères

|

Variables

|

Fréquence

|

% (n=112)

|

Moyenne

|

ET

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Age

|

|

|

28

|

6,9

|

|

= 20 ans

|

14

|

12,5

|

|

|

|

21 à 27 ans

|

39

|

34,8

|

|

|

|

28 à 34 ans

|

36

|

32,1

|

|

|

|

= 35 ans

|

23

|

20,5

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Niveau d'instruction

|

|

|

|

|

|

Primaire

|

16

|

14,3

|

|

|

|

Secondaire

|

96

|

85,7

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Profession

|

|

|

|

|

|

Sans profession

|

32

|

28,6

|

|

|

|

Commerçantes

|

30

|

26,8

|

|

|

|

Agricultrices

|

19

|

17

|

|

|

|

Autres professions

|

31

|

27,7

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Tableau IV. Caractéristiques socio-démographiques

des mères (suite)

|

Variables

|

Fréquence

|

% (n=112)

|

Moyenne

|

ET

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Permanence du partenaire à domicile

|

|

|

|

|

|

Partenaire permanent

|

84

|

75

|

|

|

|

Partenaire non permanent

|

28

|

25

|

|

|

|

Enfants en vie

|

|

|

|

|

|

1

|

24

|

21,4

|

|

|

|

2

|

18

|

16,1

|

|

|

|

3 à 4

|

47

|

42

|

|

|

|

= 5

|

23

|

20,5

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Enfants décédés

|

|

|

|

|

|

Aucun

|

74

|

66,1

|

|

|

|

1

|

28

|

25

|

|

|

|

=2

|

10

|

8,9

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Enfants de moins de 5 ans

|

|

|

|

|

|

1

|

64

|

57,1

|

|

|

|

2

|

46

|

41,1

|

|

|

|

3

|

2

|

1,8

|

|

|

|

|

|

|

|

|

III.4.1.1.

Caractéristiques des mères et âge d'inscription à la

CPS

Nous notons du tableau suivant que plus de 80% des

mères de moins de 21 ans et de plus de 34 ans ont inscrit leur enfant

dans les six semaines de la naissance ; cela n'a été le cas

que pour 42,9% des mères de 28 à 34 ans (p>0,05).

Sur le plan du niveau d'instruction, 68,9% des mères de

niveau secondaire ont inscrit leur nourrisson dans les 6 semaines ; le

taux est de 57,1% en ce qui concerne les mères qui n'ont fait que les

études primaires (p>0,05).

Quant à la profession, 75% des mères sans

profession ont inscrit leur enfant dans les 6 semaines de la naissance contre

une proportion plus faible parmi les agricultrices, 50% (p>0,05).

La proportion des mères qui ont un partenaire non

permanent et dont le nourrisson a été inscrit à la CPS

dans les 6 semaines de la naissance (64,3%) n'est pas très

éloignée de celle des mères qui ont un partenaire

permanent (68,5%). De même, le taux des mères qui ont un

partenaire non permanent et dont le nourrisson a été inscrit

après 14 semaines d'âge (7,1%) ne diffère pas beaucoup de

celui des mères ayant un partenaire permanent (5,6%) (p>0,05).

Tableau V. Caractéristiques socio-démographiques

des mères et âge d'inscription des nourrissons à la CPS

|

|

|

|

|

|

|

|

Mères

|

|

Age d'inscription à la CPS

|

p

|

|

= 6

|

7 à 10

|

11 à 14

|

> 14

|

|

|

|

semaines

|

Semaines

|

semaines

|

semaines

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Age

|

|

|

|

|

NS

|

|

= 20 ans

|

10 (83,3%)

|

1 (8,3%)

|

0 (0%)

|

1 (8,3%)

|

|

|

21 à 27 ans

|

14 (73,7%)

|

3 (15,8%)

|

0 (0%)

|

2 (10,5%)

|

|

|

28 à 34 ans

|

9 (42,9%)

|

10 (47,6%)

|

1 (4,8%)

|

1 (4,8%)

|

|

|

= 35 ans

|

13 (81,3%)

|

2 (12,5%)

|

1 (6,3%)

|

0 (0%)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Niveau d'instruction

|

|

|

|

|

NS

|

|

Primaire

|

4 (57,1%)

|

2(28,6%)

|

1 (14,3%)

|

0 (0%)

|

|

|

Secondaire

|

42 (68,9%)

|

14 (23%)

|

1 (1,6%)

|

4 (6,6%)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Profession

|

|

|

|

|

NS

|

|

Sans profession

|

18 (75%)

|

5 (20,8%)

|

1 (4,2%)

|

0 (0%)

|

|

|

Commerçantes

|

11 (64,7%)

|

13 (17,6%)

|

0 (0%)

|

3 (17,6%)

|

|

|

Agricultrices

|

6 (50%)

|

5 (41,7%)

|

1 (8,3%)

|

0 (0%)

|

|

|

Autres professions

|

11 (73,3%)

|

3 (20%)

|

0 (0%)

|

1 (6,7%)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Permanence du partenaire à domicile

|

|

|

|

|

NS

|

|

Partenaire permanent

|

37 (68,5%)

|

12 (22,2%)

|

2 (3,7%)

|

3 (5,6%)

|

|

|

Partenaire non permanent

|

9 (64,3%)

|

4 (28,6%)

|

0 (0%)

|

1 (7,1%)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

III.4.1.2.

Caractéristiques des mères et âge d'abandon de la CPS

Du tableau VI, il est possible de tirer le taux d'abandon

précoce de la CPS : il est de 60% pour les mères

âgées de moins de 21 ans, de 50% pour celles de 28 à 34 ans

et de 52,9% pour celles de plus de 34 ans ; Il est estimé à

57,1% et à 50% respectivement pour les mères qui ont un

niveau d'étude primaire et celles qui ont un niveau secondaire; ce taux

est égal à 57,1% pour les mères sans profession et

à 58,8% pour les agricultrices ; il équivaut à 49,2% pour

les mères ayant un partenaire permanent et à 57,1% pour celles

dont le partenaire est non permanent.

Tableau VI. Caractéristiques socio-démographiques

des mères et âge d'abandon de la CPS

|

|

|

|

|

|

Mères

|

Age d'abandon de la CPS

|

p

|

|

|

< 12 mois

|

12 à 23 mois

|

|

|

|

|

|

|

Age

|

|

|

NS

|

|

= 20 ans

|

6 (60%)

|

4 (40%)

|

|

|

21 à 27 ans

|

14 (48,3%)

|

15 (51,7%)

|

|

|

28 à 34 ans

|

14 (50%)

|

14 (50%)

|

|

|

= 35 ans

|

9 (52,9%)

|

8 (47,1%)

|

|

|

|

|

|

|

Niveau d'instruction

|

|

|

NS

|

|

Primaire

|

8 (57,1%)

|

6 (42,9%)

|

|

|

Secondaire

|

35 (50%)

|

35 (50%)

|

|

|

|

|

|

|

Profession

|

|

|

NS

|

|

Sans Profession

|

12 (57,1%)

|

9 (42,9)

|

|

|

Commerçantes

|

10 (45,5%)

|

12 (54,5%)

|

|

|

Agricultrices

|

10 (58,8%)

|

7 (41,2%)

|

|

|

Autres professions

|

11(45,8%)

|

13 (54,2%)

|

|

|

|

|

|

|

Permanence du partenaire à domicile

|

|

|

NS

|

|

Partenaire permanent

|

31 (49,2%)

|

32 (50,8%)

|

|

|

Partenaire non permanent

|

12 (57,1%)

|

9 (42,9%)

|

|

|

|

|

|

|

III.4.1.3. Profession des mères et facteurs

d'abandon de la CPS

Le septième tableau laisse percevoir qu'un peu plus de

la moitié des mères sans profession (52,4%) a cité la fin

du calendrier vaccinal comme facteur principal d'abandon de la CPS. Les charges

ménagères ne constituent pas une raison d'abandon sauf pour 9,5%

de ces dernières ; il y a autant de mères

commerçantes qui ont abandonné la CPS à cause de la fin du

calendrier vaccinal que celles qui l'ont fait pour des motifs professionnels

(31,8%) ; les raisons d'ordre professionnel dominent chez 35,3% des

agricultrices.

Tableau VII. Profession des mères et principaux facteurs

d'abandon de la CPS

|

|

|

|

|

|

|

Profession

|

|

Facteur principal d'abandon

|

|

|

Charges

|

Calendrier vaccinal

|

Occupations

|

Autres

|

|

ménagères

|

achevé

|

professionnelles

|

facteurs

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Sans profession

|

2 (9,5%)

|

11 (52,4%)

|

0 (0%)

|

8 (38,1%)

|

|

Commerçantes

|

0 (0%)

|

7 (31,8%)

|

7 (31,8%)

|

8 (36,4%)

|

|

Agricultrices

|

0 (0%)

|

5 (29,4%)

|

6 (35,3%)

|

6 (35,3%)

|

|

Autres professions

|

0 (0%)

|

6 (25%)

|

9 (37,5%)

|

9 (37,5%)

|

|

|

|

|

|

|

III.4.1.4. Caractéristiques des mères et

régularité à la CPS

La majorité des mères des tranches d'âges

intermédiaires (83,3% des mères âgées de 21 à

27 ans et 73,3% de celles de 28 à 34 ans) a été

très irrégulière à la CPS ; par rapport

à la scolarité, 87,5% des mères de niveau primaire ont

été très irrégulières à la CPS ;

le taux est un peu plus bas quant à celles qui ont fait les

études secondaires (64,7%) ; presque 82% des mères

commerçantes ont participé de façon très

irrégulière à la CPS ; sur ce plan, la proportion des

mères sans profession équivaut à celle des agricultrices

(66,7%). La proportion des mères qui ont un partenaire permanent et qui

ont été très irrégulières à la CPS

est de 71,9%, elle est de 60% pour celles dont le partenaire est non permanent.

Tous ces résultats sont repris dans le tableau VIII.

Tableau VIII. Caractéristiques socio-démographiques

des mères et régularité à la CPS

|

|

|

|

|

|

|

Mères

|

Nombre total de pesées

|

p

|

|

<10

|

10 à 19

|

=20

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Age

|

|

|

|

NS

|

|

= 20 ans

|

5 (62,5%)

|

3 (37,5%)

|

0 (0%)

|

|

|

21 à 27 ans

|

10 (83,3%)

|

1 (8,3%)

|

1 (8,3%)

|

|

|

28 à 34 ans

|

11 (73,3%)

|

4 (26,7%)

|

0 (0%)

|

|

|

= 35 ans

|

3 (42,9%)

|

4 (57,1%)

|

0 (0%)

|

|

|

|

|

|

|

|

Niveau d'instruction

|

|

|

|

NS

|

|

Primaire

|

7 (87,5%)

|

1(12,5%)

|

0 (0%)

|

|

|

Secondaire

|

22 (64,7%)

|

11 (32,4%)

|

1 (2,9%)

|

|

|

|

|

|

|

|

Profession

|

|

|

|

|

|

Sans profession

|

10 (66,7%)

|

4 (26,7%)

|

1 (6,7%)

|

NS

|

|

Commerçantes

|

9 (81,8%)

|

2 (18,2%)

|

0 (0%)

|

|

|

Agricultrices

|

4 (66,7%)

|

2 (33,3%)

|

0 (0%)

|

|

|

Autres professions

|

6 (60%)

|

4 (40%)

|

0 (0%)

|

|

|

|

|

|

|

|

Permanence du partenaire à domicile

|

|

|

|

NS

|

|

Partenaire permanent

|

23 (71,9%)

|

8 (25%)

|

1 (3,1%)

|

|

|

Partenaire non permanent

|

6 (60%)

|

4 (40%)

|

0 (0%)

|

|

|

|

|

|

|

|

III.4.2. Profil des

pères

Il est question de l'âge, du niveau d'instruction et de

la profession.

Il se dégage du tableau ci-dessous qu'il y a 49,1% des

pères âgés de 30 à 40 ans, l'âge moyen est de

36#177;8,5 ans. La grande majorité a un niveau d'étude secondaire

(85,7%), aucun d'eux ne s'est limité à l'école primaire.

Les fonctionnaires de l'Etat représentent 24,1%, suivis des

commerçants, 18,8%.

Tableau IX. Caractéristiques des pères

|

|

|

|

|

|

|

Variables

|

Fréquence

|

% (n=112)

|

Moyenne

|

ET

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Age

|

|

|

36

|

8,5

|

|

< 30 ans

|

27

|

24,1

|

|

|

|

30 à 40 ans

|

55

|

49,1

|

|

|

|

> 40 ans

|

30

|

26,8

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Niveau d'instruction

|

|

|

|

|

|

Secondaire

|

96

|

85,7

|

|

|

|

Supérieur et universitaire

|

16

|

14,3

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Profession

|

|

|

|

|

|

Fonctionnaires de l'Etat

|

27

|

24,1

|

|

|

|

Commerçants

|

21

|

18,8

|

|

|

|

Agriculteurs

|

12

|

10,7

|

|

|

|

Autres professions

|

52

|

46,4

|

|

|

|

|

|

|

|

|

III.4.2.1. Niveau d'instruction

des pères et inscription à la CPS

Le tableau suivant montre que les enfants ont

été inscrits à la CPS dans les 6 semaines de la naissance

chez 81,8% des pères de niveau supérieur et universitaire; ce

taux est plus bas (64,9%) quant aux pères qui se sont limités

à l'école secondaire (n=68 ; p>0,05).

Tableau X. Niveau d'instruction des pères et âge

d'inscription des enfants à la CPS

|

|

|

|

|

|

|

Niveau d'instruction

|

|

Age d'inscription

|

|

|

|

= 6

|

7 à 10

|

11 à 14

|

>14

|

|

|

semaines

|

Semaines

|

semaines

|

semaines

|

|

|

|

|

|

|

Secondaire

|

37 (64,9%)

|

15 (26,3%)

|

1 (1,8%)

|

4 (7%)

|

|

supérieur et universitaire

|

9 (81,8%)

|

1 (9,1%)

|

1 (9,1%)

|

0 (0%)

|

|

|

|

|

|

|

III.4.2.2. Niveau d'instruction

des pères et abandon de la CPS

L'abandon de la CPS est précoce lorsqu'il est survenu

avant 12 mois ; il est tardif lorsqu'il a eu lieu entre 12 et 23 mois.

Le taux d'abandon précoce chez les enfants dont les

pères ont un niveau d'étude secondaire est de 54,8% alors qu'il

est réduit de moitié chez les universitaires (n=84 ;

p>0,05). C'est la situation que décrit la cinquième figure.

Figure 5. Age d'abandon de la CPS et niveau d'instruction des

pères.

III.4.2.3. Niveau d'instruction

des pères et régularité à la CPS

Les mères régulières à la CPS sont

celles dont le nourrisson a été pesé au moins 20 fois au

cours des CPS, les mères irrégulières sont celles dont le

nourrisson a été pesé 10 à 19 fois et les

mères très irrégulières sont celles dont le

nourrisson a été pesé moins de 10 fois.

L'histogramme ci-dessous illustre une relation hautement

significative entre le niveau d'instruction des pères et la

régularité à la CPS (p<0,01). Vingt-huit pour cent des

pères universitaires sont les partenaires des mères très

irrégulières. Cette proportion s'élève à

77,1% pour les pères de niveau secondaire. Le seul enfant dont la

mère a été régulière est issu de père

universitaire (n=42).

Figure 6. Régularité à la CPS et niveau

d'instruction des pères.

III.5. Activité des

relais communautaires dans le cadre de la CPS

Deux paramètres ont servi à l'évaluation

de l'activité des RECO : le nombre de visites à domicile que

les mères ont déclaré avoir reçu de ces derniers et

le taux des mères qui se sont senties motivées par eux pour la

CPS.

Selon les résultats présentés dans le

tableau suivant, 74,1% des mères n'ont jamais reçu la visite

à domicile des relais communautaires dans le cadre de la CPS ; les

RECO passent en moyenne 1 fois/an au sein des ménages ; la

très grande majorité des mères, soit 92%, dit ne pas

s'être sentie motivée pour la CPS par les relais communautaires

(n=112).

Tableau XI. Activité des Relais communautaires en

matière de CPS dans l'aire de santé de Kintanu I

|

Variables

|

Fréquence

|

% (n=112)

|

Moyenne

|

ET

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nombre de visites à domicile

|

|

|

1

|

0,57

|

|

Aucune visite

|

83

|

74,1

|

|

|

|

1 visite/an

|

23

|

20,5

|

|

|

|

2 à 3 visites/an

|

6

|

5,4

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Mères motivées par les RECO

|

|

|

|

|

|

Oui

|

9

|

8

|

|

|

|

Non

|

103

|

92

|

|

|

|

|

|

|

|

|

III.5.1. Visites à

domicile des relais communautaires et motivation des mères

La dernière figure représente une relation

très significative entre le nombre de visites à domicile

effectuées par les RECO et le taux des mères qui se sont senties

motivées par eux (p<0,001).

Le taux des mères que les relais communautaires ont

visitées 2 à 3 fois par an et qui se sont senties motivées

par eux pour la CPS (66,7%) vaut un peu plus que le triple de celui des

mères qui se sont senties motivées quand ils ne sont

passés qu'une seule fois l'an (21,7%).

Figure 7. Nombre annuel de visites des relais communautaires et

motivation des mères pour la CPS.

CHAPITRE IV. DISCUSSION

IV.1. Répartition

des nourrissons selon le poids de naissance

La proportion des enfants nés avec un faible poids (6%)

vaut presque la moitié de celle qu'a déclarée le

Ministère de la Santé Publique (11%) en RDC (39) ; elle

équivaut environ au tiers de celle que BADIROU-FATOKE et collaborateurs

ont trouvée au Bénin (19,8%) où elle était en

augmentation (40). Au Cameroun, TIETCHE et collaborateurs l'ont estimée

à 12,4% (41). Il n'est pas impossible que le taux des faibles poids soit

plutôt sous évalués dans notre cas, l'enquête ayant

été effectuée à posteriori alors que pour les trois

autres les données ont été prélevées dans

des maternités. Il est probable que les nourrissons nés avec un

faible poids soient décédés avant le recensement sur

lequel nous nous sommes basé pour l'identification des nourrissons ou

qu'ils aient déménagé avant notre enquête.

Le taux des macrosomes pour notre étude (4%) n'est pas

très éloigné des 3,4% rapportés en milieu urbain

par BISELELE et collaborateurs lors d'un travail de recherche

réalisé en 2001 à la Clinique Bondeko de Kinshasa

(42) ; il convient de déterminer par une autre étude dans

quelle mesure l'environnement influence-t-elle la survenue de la macrosomie.

IV.2. Répartition

des nourrissons selon la résidence

Notre échantillon ne compte que 37% de nourrissons

habitant le quartier Wombo. Cette faible représentativité par

rapport au quartier Carrières se justifie par le fait que Wombo est

moins peuplé et de loin moins étendu que Carrières.

IV.3. Lieu de CPS

Une proportion non négligeable des mères (30,4%)

de l'AS Kintanu I suit la CPS en dehors de ladite aire de santé car

celles qui habitent le quartier Wombo sollicitent plus les centres de

santé Cerphytoco et Omeco, plus proches sur le plan géographique

quoique faisant partie de l'AS de Kintanu II, d'autant plus qu'il ne s'effectue

pas de vaccination au poste de santé Kimbanguiste pourtant situé

dans Wombo.

IV.4. Age d'inscription

à la CPS

Etant donné que les visites à domicile par les

agents sanitaires sont rares, l'inscription des enfants à la CPS se fait

uniquement dans les structures de santé. Presque le quart des

nourrissons a été inscrit après la 6e semaine,

âge auquel ils auraient dû, conformément au calendrier

vaccinal, recevoir le VPO1 et DTC-HepB1 ; 2,9% l'ont été

au-delà de la 10e semaine et 5,9% après la

14e semaines respectivement âges requis pour le VPO2 +

DTC-HepB2 et le VPO3 + DTC-HepB3. De ce fait, il y a eu au total 32,4 %

des nourrissons dont le calendrier vaccinal s'est trouvé perturbé

dès le départ quand bien même certains ont

été récupérés par la suite.

IV.5. Abandon de la CPS

Une grande proportion des mères (75%) a

abandonné la CPS avant que le nourrisson n'ait atteint l'âge de 24

mois. Une étude préliminaire effectuée en mars 1984 sur

197 enfants âgés de moins de 5 ans à Kinshasa a

indiqué qu'aucun d'eux n'avait été suivi à la CPS

jusqu'à 5 ans (43). Avec 22 ans d'écart, dans 2 milieux aussi

différents que Kisantu et Kinshasa, on trouve la même constante

selon laquelle la CPS n'est pas très utilisée, même si les

deux travaux n'ont pas été effectués dans les mêmes

conditions.

L'âge moyen d'abandon de 12 mois correspond à

celui trouvé dans la ville de Lusaka par MSEFULA (44) parce que, de

même que dans la capitale zambienne, la fin du calendrier vaccinal est le

facteur d'abandon prépondérant aussi bien en milieu rural qu'en

zone urbaine de la RDC à raison de 34,5% dans notre enquête et

43,2% à Kinshasa (43). Pourtant, selon l'étude menée par

KIMBONDO dans la ZSR de Kisantu, la tranche d'âge de 12 à 36 mois

constitue le groupe qui est le plus frappé par l'insuffisance

pondérale à raison de 27% et par la malnutrition chronique dans

33% des cas (7).

A l'inverse de ce qu'ont constaté MAPATANO et

collaborateurs dans la ville de Kinshasa (43), la faible accessibilité

géographique des centres de santé ne figure pas parmi les raisons

qui poussent les mères à abandonner la CPS dans l'AS de Kintanu

I, de loin moins étendue que la capitale congolaise et possédant

trois structures de santé avec un rayon d'action inférieur

à 2 Km.

IV.6.

Régularité à la CPS

Parmi les mères qui ont présenté la fiche

de CPS, à peine 2,4% ont été régulières

à la CPS. Ce taux de régularité à la CPS est 22

fois plus petit que celui de 54,6% estimé par KIMBONDO en 2005 dans les

aires de santé de Kintanu I, Kintanu II et Nkandu (7) mais il peut

s'expliquer par le fait que beaucoup de mères ne trouvent

d'intérêt à la CPS que la vaccination après laquelle