|

Année universitaire 2021 - 2022

Master 2 Métiers de l'enseignement, de

l'éducation, et de

la formation

Histoire-Géographie

Les enjeux politiques et sociétaux de

l'étude

de la guerre dans l'enseignement et les

programmes du secondaire

Présenté par : Anissa

LAICHI

Mémoire encadré par : Emilie

COTTET-DUMOULIN

P a g e 1 | 47

Sommaire

Remerciements 3

INTRODUCTION 4

Première partie : Etat de l'art. 5

1. Etudes et analyses de la guerre en Europe.

5

1.1. La théorisation du concept de guerre : de

multiples recherches scientifiques. 5

1.2. Le concept de la guerre dans l'historiographie

européenne. 8

1.3. L'épistémologie de la guerre.

12

2. L'enseignement des guerres ; enjeux et analyse

dans les programmes scolaires du

secondaires. 14

2.1. Enjeux socio-politiques de l'écriture de

l'histoire des guerres. 14

2.2. Quelle est la place de l'enseignement des

guerres dans les programmes ? 16

2.3. Quelle mise en oeuvre de l'enseignement des

guerres dans les programmes du

secondaire ? Un exemple de comparaison du programme

de Troisième et de Terminale. 20

3. L'histoire des guerres : un enseignement aux

finalités multiples 21

3.1. Guerre et citoyenneté ? La formation du

citoyen dans la société 21

3.2. Guerre et paix : une finalité morale ?

23

3.3. Guerre et mémoire ; un enjeu

mémoriel qui participe à la culture commémorative

en

France. 25

Deuxième partie : Analyse et critique du

dispositif pédagogique envisagé. 28

1. Dispositif expérimental de l'étude

de la Résistance et de la figure du résistant durant

la

Seconde Guerre mondiale. 28

1.1. Objectifs et attendus de ce dispositif.

28

1.2. Organisation de ce dispositif 30

2. Enjeux et critiques de ce dispositif

pédagogique envisagé. 35

2.1. Enjeux de ces expérimentations.

35

2.2. Réflexion critique sur le dispositif

envisagé. 35

Réflexion conclusive 38

BIBLIOGRAPHIE 40

Articles publiés sur internet 41

Sitographie 41

ANNEXES 42

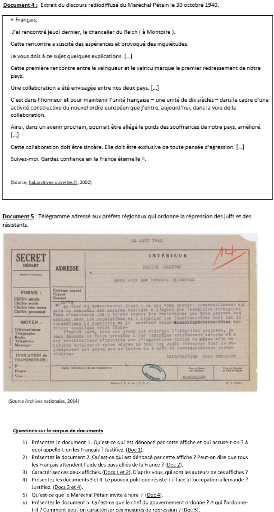

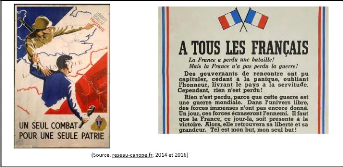

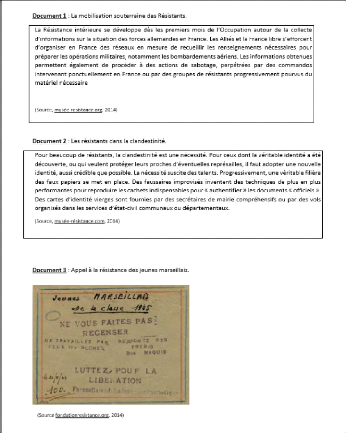

1. Corpus de documents n°1 de la séance n°1.

42

2. Corpus de documents n°2 de la séance n°1.

44

3. Documents projetés au tableau en séance

n°2. 46

4. Corpus de documents travaillé à l'oral avec

les élèves en séance n°2. 46

P a g e 2 | 47

Remerciements

De nombreuses personnes ont contribué à la

rédaction de ce mémoire. Je tiens à remercier certaines

d'entre-elles.

Tout d'abord, je remercie Michel Paquier qui m'a

été d'une grande aide dans les recherches scientifiques de ce

sujet. Malgré des complications personnelles impliquant la fin de

l'encadrement de mon mémoire, il n'a cessé d'y prêter

attention en y consacrant parfois du temps pendant les grandes vacances

scolaires.

Ensuite, je remercie Emilie Cottet-Dumoulin, ma directrice de

mémoire. En effet, elle a su reprendre aisément la direction de

mon mémoire. Je la remercie pour sa disponibilité et son

investissement. Je la remercie particulièrement pour sa bienveillance et

son écoute attentive vis-à-vis de mes choix.

Je remercie également Madame Clerc, ma tutrice de

stage, qui m'a soutenue et guidée dans la rédaction de mon

mémoire et notamment dans la construction de mon dispositif

pédagogique.

Enfin, je tiens à remercier mon mari pour avoir

porté un regard extérieur sur mon mémoire, il m'a

été d'une aide par son écoute et ses conseils.

P a g e 3 | 47

INTRODUCTION

Lorsque j'ai annoncé à mon entourage ma

volonté de devenir professeur d'histoire-géographie, une de leurs

premières réactions a été de m'interroger sur les

dates de guerre telles que la guerre du Golfe ou franco-allemande. Les

personnes qui ne pratiquent pas l'histoire ont tendance à associer cette

discipline à l'étude des guerres. Je me suis alors

interrogée sur ce rapport qu'entretenait la société avec

la guerre en tant que concept mais également les guerres, au pluriel, en

tant que « fait social total » (Marcel Mauss, 1924).

Du fait de l'évolution des formes que prend la guerre,

les rapports qu'entretient la société avec celle-ci ont

profondément évolué. En effet, ce rapport n'est pas le

même qu'il y a 150 ans de même que nous n'étudions pas la

guerre de la même façon qu'au XVIIIe siècle. De ce fait, la

théorisation de la guerre et son analyse dans la société

doivent évoluer dans le même temps.

Cette évolution est d'autant marquée qu'elle a

intégré la guerre comme un sujet social et non plus seulement

militaire. De fait, le politique s'est emparé de ce sujet car conscient

de sa portée dans la société. En effet, les enjeux

sociétaux de ce sujet sont multiples. Il concerne nos aïeux mais

également les générations futures puisque notre

société est héritière des changements -ou non-

opérés par la guerre. Pour exemple, l'occupation allemande en

France durant la Seconde Guerre mondiale a soustrait la société

française de ses libertés mais, au sortir de la guerre, s'est

reconstruite et a donné cours à la démocratisation du vote

des femmes. Plus qu'important, l'enseignement de la guerre est

nécessaire pour comprendre notre société actuelle.

Aussi, dans l'enseignement du professeur

d'histoire-géographie, la guerre advient comme un

évènement clé de l'histoire, de rupture ou de changement.

Dès lors, étudier la guerre avec les élèves c'est

appréhender la durée. D'ailleurs, en témoigne cette

tendance disciplinaire à diviser le temps par les dates de guerres.

Néanmoins, ce sujet qui, justement de par son

importance dans les représentations et sa portée dans la

société, est fortement investi par le politique qui se soucie

à la fois de l'Education nationale ainsi que du traitement d'un tel

sujet dans la société. Ainsi, ce présent mémoire

vise à analyser en quoi l'étude des guerres dans l'enseignement

secondaire reflète-t-elle les choix politiques effectués dans les

programmes scolaires ainsi que les enjeux sociétaux et civiques.

Dans un premier temps, une synthèse de la

littérature scientifique ainsi qu'un développement

théorique de ce présent sujet seront établis. Dans un

deuxième temps, le développement d'une potentielle mise en oeuvre

pédagogique sera présentée à travers un dispositif

expérimental portant sur l'étude de la Résistance et de la

figure du résistant.

P a g e 4 | 47

Première partie : Etat de l'art.

1. Etudes et analyses de la guerre en Europe.

1.1. La théorisation du concept de guerre : de

multiples recherches scientifiques.

Pour commencer, nous allons étayer la

théorisation du concept de guerre en évoquant certaines des

recherches scientifiques dont elle a fait l'objet. L'analyse et le

questionnement du concept de guerre en France s'inscrivent dans de larges

études et débats qui participent à la théorisation

de ce concept. Nous pouvons préciser que la guerre est un concept

puisqu'elle est une représentation abstraite d'un ensemble de

perceptions associées au conflit, à la violence, mais

également au désaccord. Toutefois, les réflexions autour

de ce concept ont donné lieu à de multiples notions telles que la

guerre juste et la guerre totale.

Nous pouvons ainsi aborder les recherches scientifiques autour

de la guerre à travers les travaux de Carl Von Clausewitz. Carl Philipp

Gottlieb von Clausewitz est un officier ayant vécu à la fin du

XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Ce

théoricien est célèbre pour ses écrits militaires,

principalement pour son traité de stratégie intitulé

De la guerre1. Cette oeuvre a une influence

considérable dans le domaine des sciences politiques et militaires, et

contribue ainsi à la définition du concept de guerre.

Cette oeuvre de la pensée de la guerre est

rédigée entre 1816 et 1830 alors que l'auteur devint directeur

des études de l'Académie militaire de Berlin après avoir

combattu durant les guerres napoléoniennes. L'ouvrage est une

conceptualisation de la guerre à travers laquelle Carl von Clausewitz

s'appuie sur diverses théories, façonnant ainsi la

définition de la guerre. Tout au long de son exposé, l'auteur

soulève plusieurs caractéristiques de la guerre qui la rendent

effective. Parmi elles, nous pouvons développer le caractère

politique en nous appuyons sur une de ses citations, tirée de son

ouvrage De la guerre « La guerre d'une communauté de

peuples entiers et notamment des nations civilisées surgit toujours

d'une situation politique et n'éclatera que pour un motif politique.

Elle est donc un acte politique. [...] Nous voyons donc que la guerre n'est pas

seulement un acte politique, mais un véritable instrument politique, une

continuation des relations politiques, un accomplissement de celles-ci par

d'autres moyens2 ».

1 VON CLAUSEWITZ Carl, De la guerre,

Paris, Les éditions de Minuits, « Collection Arguments », red.

1955, 760 pages.

2 Ibidem.

P a g e 5 | 47

Par cette définition, Carl Clausewitz affirme que la

guerre n'est pas autonome, et qu'elle répond à des objectifs et

des intentions préalablement établis par un groupe d'hommes. De

ce fait, on apprend que la guerre est le résultat d'un jeu

d'intérêt entre plusieurs groupes d'hommes. D'ailleurs, par la

dénomination de « communauté de peuples entiers », le

théoricien militaire introduit ainsi un principe populaire qui rentre

dans le jeu de la guerre ; selon lui, cela s'explique principalement par le

contexte qui continue d'animer la scène publique, à savoir un

contexte marqué par des mouvements politiques et sociaux de la

Révolution française.

D'autre part, une autre caractéristique de la guerre

est mise en lumière par Carl von Clausewitz et s'illustre à

travers la citation suivante « La guerre est un acte de violence

engagé pour contraindre l'adversaire à se soumettre à

notre volonté [...] Pour atteindre cette fin avec certitude nous devons

désarmer l'ennemi. [...] La guerre est un acte de violence, et l'emploi

de celle-ci ne connaît pas de limites. [...] La guerre du temps

présent est une guerre de tous contre tous. Ce n'est pas un roi qui fait

la guerre à un autre roi, ni une armée qui fait la guerre

à une autre armée, mais tout un peuple qui fait la guerre

à un autre peuple. ». Par-delà, Carl von Clausewitz souligne

la manifestation de la violence dans la guerre. En effet, le militaire s'est

intéressé dans son ouvrage aux « guerres populaires »

telles que la guérilla espagnole durant la guerre d'indépendance

espagnole, dans lesquelles il voit une « radicalisation de la violence

»3.

Dans le même temps, le théoricien militaire

soulève les enjeux d'organisations étatiques et sociales mises en

place pour mener une guerre. De fait, la violence n'est plus centrale dans le

déploiement de la guerre, elle apparait comme complémentaire

à toute une organisation. D'ailleurs, on l'observe durant la

Première Guerre mondiale, qui est une guerre totale4 dont le

but est de vaincre les ennemis grâce à une organisation sociale

soumise aux moyens de la guerre. Ceci s'illustre notamment par le travail des

femmes durant cette période (1914-1918) permettant la mobilisation des

hommes sur le front.

Ce traité de stratégie militaire a permis une

théorisation de la guerre contemporaine. Cependant, le concept de la

guerre a été l'objet de renouvellement et de controverses en

France. Des chercheurs questionnent et interrogent les définitions du

célèbre théoricien. Certains d'entre eux reprennent

certaines de ses définitions et les contestent. Il existe aujourd'hui

trois conceptions de la guerre. Raymond Aron a été l'un des

chercheurs qui ont interrogé la conception de la guerre de Carl Von

Clausewitz. À propos de la guerre, il a surnommé « La

Formule » ce qui faisait référence à la

définition de la guerre héritée de Carl von Clausewitz,

3 PELPRAS Samuel, « Penser la guerre avec

Clausewitz ? », GeopoWeb, 29 mai 2017.

4 LUDENDORFF Erich, La guerre totale, Paris,

Perrin, « Collection Tempus », red.2014, 224 pages.

P a g e 6 | 47

soit « La guerre est une simple continuation de la politique

par d'autres moyens »5.

Bien que Carl von Clausewitz s'est attaché à

analyser et comprendre le concept de la guerre, de nombreux points de

divergence sont soulevés par Raymond Aron concernant les

définitions de la guerre6. En effet, selon lui « La

Formule » du théoricien soulève trois définitions

possibles de la guerre à savoir ;

- « La guerre d'une communauté - de peuples

entiers et notamment des nations civilisées - surgit toujours d'une

situation politique et n'éclatera que pour un motif politique. Elle est

donc un acte politique ».

- « La guerre est un acte de violence, et l'emploi de

celle-ci ne connaît pas de limites. Chacun des adversaires impose sa loi

à l'autre. Il en résulte une interaction qui, selon la nature de

son concept, doit forcément conduire aux extrêmes. »

- « La guerre n'est rien d'autre qu'un duel

amplifié. Si nous voulons saisir comme une unité

l'infinité des duels particuliers dont elle se compose

»7.

Certains éléments soulevés apparaissent

désordonnés. Tout d'abord, lorsque Clausewitz avance que la

guerre est la « continuation de la politique », il ne définit

pas le terme « politique » laissant place à la confusion.

Aussi, il avance que la guerre est un instrument politique, or dans un autre

élément de définition il affirme que la guerre est le

résultat d'une interaction entre deux groupes d'hommes, cela apparait

confus8.

Ces questionnements modifient la perception que l'on peut

avoir de la manifestation de la guerre, c'est-à-dire soit un moment

violent entre deux groupes d'hommes, soit une « forme que prennent les

relations entre groupes organisés (...) une forme alternative des

relations entre les hommes »9. Malgré certaines

confusions soulevées par Raymond Aron, il est cependant possible

à ce stade d'identifier une caractéristique majeure de la guerre

selon Carl von Clausewitz : elle est tout à la fois un instrument

politique donnant lieu à une confrontation violente des armées et

une « des formes que prennent les interactions bilatérales entre

groupes organisés »10.

5 VON CLAUSEWITZ Carl, De la guerre,

op.cit.

6 ARON RAYMOND, Penser la guerre,

Clausewitz, Gallimard, « Collection Bibliothèque des sciences

humaines », 1976, 480 pages.

7 VON CLAUSEWITZ Carl, De la guerre,

op.cit.

8 ARON Raymond, Penser la guerre, Clausewitz,

op. cit.

9 VON CLAUSEWITZ Carl, De la guerre, Paris,

op. cit.

10 SCHU Adrien, « Qu'est-ce que la guerre ?

Une réinterprétation de la « Formule » de Carl von

Clausewitz », Revue française de science politique, 2017

(Vol.67), p 291 - 308.

P a g e 7 | 47

Par ailleurs, Carl von Clausewitz ainsi que d'autres penseurs

ont tenté de rendre compte de la diversité de la forme des

guerres au cours du temps. Aujourd'hui, on associe le concept de guerre

à un « combat intense, animé par une forte volonté

politique »11. Communément, la guerre désigne

« un conflit armé à grande échelle opposant au moins

deux groupes humains »12. Dorénavant, on distingue la

guerre conventionnelle, soit la guerre classique précédemment

définie, de la guerre non-conventionnelle telle que la guérilla

qui a la particularité d'illustrer un combat asymétrique.

D'autres théorisations de la guerre ont donc fait suite

à celles de Carl von Clausewitz. Des hommes politiques tels que

Lénine, Mao Zedong, ou Charles de Gaulle participent au

développement de la pensée de la guerre. Charles de Gaulle par

exemple, écrit des oeuvres militaires telles que Le Fil de

l'épée (1932)13 mais aussi Vers

l'armée de métier (1934)14. Dans ces deux

ouvrages, le secrétaire général de la Défense

nationale développe des théories militaires notamment sur

l'importance du renseignement en temps de guerre, mais aussi sur l'importance

de recourir à la modernisation des moyens de guerre15. Les

nombreuses recherches sur le concept de guerre ont donné naissance

à une discipline à part entière appelée «

polémologie » impulsée par le sociologue Gaston Bouthoul.

Le concept de guerre est ainsi marqué par de multiples

définitions qui ont évolué au fil du temps, mais surtout,

qui témoignent des évolutions diverses et variées du

phénomène guerrier. Dorénavant, la guerre ne se

définit plus seulement selon les théories de Clausewitz.

1.2. Le concept de la guerre dans l'historiographie

européenne.

Pour comprendre le concept de la guerre, il faut pouvoir en

établir une histoire. En effet, l'écriture de la guerre est

marquée par de nombreux renouvellement selon les époques. Le

sujet de la guerre a toujours interrogé les historiens tels que

Thucydide ou Hérodote. Ce fut un sujet considéré comme une

expérience de vie dont il faut tirer des leçons et qui a permis

d'enseigner la tactique et la stratégie aux hommes.

11 TERTRAIS Bruno, La guerre, Paris,

Presses Universitaires de France, « Collection Que sais-je ? », 2014,

128 pages.

12 Ibidem.

13 DE GAULLE Charles, Le Fil de

l'épée, Paris, Plon, « Collection les acteurs de

l'Histoire », red. 1996, 142 pages.

14 DE GAULLE Charles, Vers l'armée de

métier, Paris, Plon, « Collection les acteurs de l'Histoire

», red. 1971, 256 pages.

15 OFFENSTADT Nicolas, L'Historiographie,

Paris, Presse universitaire de France, « Collection Que sais-je ? »,

2017, 127 pages.

P a g e 8 | 47

Selon Nicolas Offenstadt16, les récits de

guerre ont longtemps été écrits par les militaires

eux-mêmes. On qualifie cela d'histoire militaire car l'écriture

est très stratégique, sans réelles réflexions.

C'était donc une histoire-bataille, c'est-à-dire centrée

sur l'événement. En cela, elle suscitait de la méfiance et

subit des critiques de la part de certains historiens tels que Hans

Delbrück (1848-1929) qui reproche à cette histoire écrite

par les états-majors d'être trop détachée du

politique, de l'économique et du culturel17.

Cette période (XIXe siècle) marquée par

les écrits des généraux est donc longtemps marquée

et influencée par l'approche clausewitzienne au détriment d'une

prise en compte des acteurs et de leurs témoignages, éloignant

ainsi les écrits de la réalité des combats. Cette tendance

se perpétue tout au long du XIXe siècle jusque-là

première moitié du XXe siècle. Les premiers traitements de

la Grande Guerre s'opèrent selon cette approche clausewitzienne comme en

témoigne l'ouvrage Penser la Grande Guerre : un essai

d'historiographie d'Antoine Prost et Jay Winter18 dans lequel

ils montrent qu'il y a eu trois configurations

historiographiques19.

Dans un premier temps, l'histoire de la Première Guerre

mondiale débute dès 1915, soit avant même que celle-ci se

termine. C'est une écriture qui mêle principalement des

récits militaires à des récits diplomatiques, et cette

tendance se poursuit après la fin de la guerre. En témoigne ainsi

la Revue d'histoire de la guerre mondiale, née en 1923, qui

réunit des articles d'historiens avec des articles de

généraux. Ce premier temps historiographique est marqué

par l'occultation des aspects économiques. Les revues telles que

Clio ou La crise européenne et la Grande Guerre ne

consacrent que très peu d'articles aux dettes et aux dépenses de

guerre. Pour autant, quelques historiens sont précurseurs de la

deuxième configuration historiographique notamment Ernest Lavisse et

Charles Seignobos. En effet, le premier, avec le dernier volume de son

Histoire de la France contemporaine20, opère une

approche moins centrée sur les aspects militaires et diplomatiques que

sur les aspects économiques. Il en est de même pour Charles

Seignobos qui suit cette tendance en montrant de l'intérêt pour

les conséquences économiques de guerre en analysant la dette

publique21. Aussi, cette deuxième configuration

16 Ibidem.

17 Ibidem.

18 PROST A., WINTER J., Penser la Grande Guerre. Un essai

d'historiographies, Paris, Editions du Seuil, 2004, 344 pages.

19 Ibidem.

20 LAVISSE Ernest, Histoire de la France

contemporaine, depuis la Révolution jusqu'à la paix de 1919,

Paris, Hachette, 1922, 10 tomes.

21OFFENSTADT Nicolas, L'Historiographie, op.

cit, page 23.

P a g e 9 | 47

historiographique se caractérise par un

élargissement de l'approche à travers une reconfiguration

sociale. Celle-ci s'illustre notamment avec une prise en compte des acteurs et

de leurs témoignages, tels que les poilus et les civils. En

collaboration, les historiens et soldats André Ducasse, Jacques Meyer,

et Gabriel Perreux écrivirent l'ouvrage Vie et morts de

Français, 1914-1918 en 195822 dans lequel la parole est

donnée aux poilus à travers le récit de leur vie

quotidienne au front, mais aussi aux civils.

Une troisième configuration historiographique de la

Grande Guerre s'opère au tournant des années 1990 avec le passage

d'une histoire sociale à une histoire culturelle. En effet, l'approche

permet l'étude de la mémoire, mais aussi du comportement au

combat. L'ouvrage de John Keegan The Face of Battle (1976) traduit cet

intérêt pour le soldat en tant qu'acteur culturel notamment

à travers l'étude du comportement de l'homme face au combat, avec

une influence anthropologique. D'ailleurs, l'auteur déclare « La

guerre est un acte culturel »23. D'autre part, des

thèses d'approches culturelles sont élaborées dans cette

troisième configuration. George Mosse étudie et analyse

l'expérience combattante et théorise ainsi la banalisation de la

violence et la brutalisation de la société à l'issue de la

Première Guerre mondiale24. Ainsi, ces études moins

centrées sur l'histoire militaire et davantage influencées par

une approche culturelle, rendent compte des réalités sociales et

sociologiques de la guerre à travers l'analyse de nouveaux types de

sources (des carnets, des journaux privés, des lettres de soldats etc.),

permettant de détailler le vécu des combattants.

Par la suite, le regain d'intérêt pour le soldat

dans une dimension culturelle se poursuit et se distingue notamment durant la

période de la microhistoria (années 1970 - 1990)25,

qui caractérisait des historiens (historiens italiens au départ)

ayant un fort intérêt pour les sciences sociales, tels que

Giovanni Levi. Au-delà du seul traitement de la Grande Guerre,

l'écriture de la guerre a pu se faire au prisme de l'histoire-bataille.

C'est le courant des méthodiques (deuxième moitié du XIXe

siècle) qui caractérise la période de l'histoire-bataille,

à savoir une histoire centrée sur l'événement,

écrite par des militaires, comme évoqué

précédemment. Cette approche, bien que contribuant à

l'élaboration d'un récit national, est vivement critiquée,

on reproche aux méthodiques de privilégier une histoire du

récit, trop technique et factuelle.

22 DUCASSE A., MEYER J., PERREUX G., Vie et mort

des Français 1914-1918, Paris, Hachette, 1959, 611 pages.

23 KEEGAN John, Histoire de la guerre, Du

néolithique à la guerre du Golfe, Paris, « Collection

Tempus », Perrin, 2019, 620 pages.

24 MOSSE George, De la Grande Guerre au

totalitarisme - La brutalisation des sociétés

européennes, Paris, Hachette, 2003, 293 pages.

25 PROST A., WINTER J., Penser la Grande Guerre.

Un essai d'historiographies, op. cit.

P a g e 10 | 47

La bataille en tant qu'objet de recherche ne cesse de susciter

de l'intérêt et bénéficie d'un renouvellement de son

traitement après les conflits mondiaux. En effet, les historiens

s'interrogent sur la nature même d'une guerre. S'effectue alors un

élargissement de l'approche autour de la guerre elle-même. En

témoigne l'ouvrage de Georges Duby Le dimanche de Bouvines en

197326, dans lequel il accorde une plus grande importance au

contexte et à la portée de la guerre. Aussi, bien que le titre

laisse paraître le contraire, cet ouvrage ne s'inscrit donc pas dans le

mouvement de l'histoire-bataille. Ce renouvellement survient durant le temps

des Annales (années 1920 - 1970), un courant de fortes critiques

à l'encontre du courant des méthodiques et de l'histoire

événementielle. En effet, ce courant intellectuel né d'une

revue du même nom, se caractérise par une mise en avant de

l'interdisciplinarité mais aussi par une promotion de l'histoire

économique et sociale, à l'inverse des méthodiques

(années 1870 -1920) qui sont centrés sur le fait historique. Du

fait de cette interdisciplinarité, l'écriture de l'histoire de la

guerre est davantage marquée par l'influence de la sociologie.

L'approche sociologique (années 1980) permet un élargissement des

recherches aboutissant sur de nouvelles observations. La Nouvelle

histoire-bataille témoigne de cette approche sociologique, comme

l'évoque Nicolas Offenstadt dans L'Historiographie, puisqu'elle

s'intéresse principalement aux acteurs « d'en bas ».

Jusque-là l'histoire bataille est centrée sur « l'histoire

des combats vue d'en haut ». Cette Nouvelle histoire-bataille vise au

contraire à analyser l'expérience du combat mais également

les relations ainsi que les pratiques durant la guerre (telles que le

ravitaillement). En témoigne par exemple l'ouvrage de Victor Hanson,

The Western Way of War Infantry Battle in Classical Greece écrit en

198927, dans lequel celui-ci étudie l'expérience de

l'hoplite au combat ainsi que ses pratiques militaires durant

l'Antiquité. En outre, le renforcement de l'approche sociologique dans

l'histoire de la guerre a conduit à exploiter des documents produits par

les soldats (lettre, journal de bord etc.), contribuant ainsi à la prise

en compte de nouvelles sources historiques. Aussi, l'approche sociologique a

permis d'interroger les violences de guerre jusque-là occultées.

Avec son ouvrage Charonne 8 février 1962. Anthropologie historique

d'un massacre d'Etat, Alain Dewerpe tente d'analyser la violence en temps

de guerre (ici, guerre d'Algérie)28.

De plus, l'évolution des recherches liées

à la guerre se lit au regard du contexte

26 DUBY George, Le dimanche de Bouvines, Paris,

Gallimard, 1973, 312 pages.

27 HANSON Victor, The Western Way of War :

Infantry Battle in Classical Greece, California, University of California

Press, 2009, 271 pages.

28 DEWERPE Alain, Charonne 8 février

1962 : Anthropologie historique d'un massacre d'Etat, Paris, Gallimard,

2006, 897 pages.

P a g e 11 | 47

international. En effet, un certain intérêt pour

l'histoire de la guerre s'opère en réaction aux conflits

internationaux comme c'est notamment le cas dans les années 1980 - 1990

au moment de la chute de l'URSS. Dans un contexte mondialement marqué

par les conflits, l'histoire des relations internationales se renforce.

Initialement, ce sont les historiens de l'école des Annales qui

développèrent l'histoire diplomatique avant qu'elle ne devienne

une histoire des relations internationales. En France, Pierre Renouvin et

Jean-Baptiste Duroselle soutiennent ce développement et cet

élargissement des études diplomatiques qui se traduisent par

exemple avec l'ouvrage de Raymond Aron intitulé Paix et guerre entre

les nations29.

Par conséquent, au cours du XIXe et XXe siècle,

l'histoire de la guerre témoigne de diverses approches qui ont permis

à la fois d'approfondir la définition même de ce concept,

mais également d'interroger de nouveaux aspects inhérents

à celui-ci.

1.3. L'épistémologie de la guerre.

Nous pouvons enfin détailler l'évolution du

concept de la guerre. Ce concept est forgé au gré des

époques par divers penseurs, apportant ainsi des éléments

de compréhension et notamment des concepts et ce dès

l'Antiquité. En effet, des hommes se sont longuement interrogés

sur les modalités de la guerre mais également sur sa

portée morale. Le concept de bellum iustum (guerre juste) est

structurant dans la société romaine, s'illustrant à

travers la figure de Cicéron qui plaide pour sa cause. Théoriser

la guerre juste est un acte à la fois politique mais également

moral, et permet de régir les règles entre les hommes afin

d'encadrer la guerre.

Plus largement, la théorisation des modalités de

la guerre se retrouve également durant le Moyen Âge. Le penseur

Thomas d'Aquin a par exemple formulé un ensemble de règles qui

justifient et délimitent la guerre dans son ouvrage écrit entre

1266 et 1273 intitulé Somme théologique. Plus tard,

durant l'époque moderne, le juriste et humaniste Grotius apporte des

éléments dans la théorisation de la guerre juste. En

effet, dans un ouvrage Le droit de la guerre et de la paix (1625),

il traite de l'origine de la guerre ainsi que de ses possibles

motivations, l'amenant à aborder la distinction entre guerre publique et

guerre privé30. L'élaboration d'un tel traité

apparaît plus que nécessaire dans le contexte des guerres modernes

et permet de comprendre la réalité de l'époque moderne et

de la construction du système westphalien. Aujourd'hui, la notion de

guerre juste ne renvoie plus aux mêmes motivations de l'époque

moderne et la particularité étant qu'elle ne dépend plus

d'un seul et même paradigme. En

29 ARON Raymond, Paix et guerre entre les

nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962, 794 pages.

30 GROTIUS Hugo, Le droit de la guerre et de la

paix, Paris, Presse universitaires de France, 2012, 888 pages.

P a g e 12 | 47

témoigne la diversité des formes de conflits

actuels qui sont le résultat de motivations à la fois politiques,

idéologiques et économiques.

Enfin, Carl von Clausewitz, a également forgé

des notions relatives à la guerre notamment les notions de guerre

absolue (absoluter Krieg) et guerre d'anéantissement

(Vernichtungskrieg). En effet, c'est dans son traité de

stratégie militaire qu'il théorise ces notions lesquelles font

référence à une guerre dont le but précis est

l'anéantissement total de l'ennemi. Ces notions influencent et sont

utilisées au sujet de la Première Guerre mondiale au début

du XXe siècle. Mais ce conflit mondial a lui aussi contribué

à l'ébauche de nouvelles notions telles que celle de guerre

totale désignant un conflit idéologique, engageant une

pluralité de belligérants, qui est particulièrement

meurtrier.

Quant à la deuxième guerre mondiale, elle est

aussi à l'origine de la construction de certaines notions telles que

celle de la Blitzkrieg. Signifiant « guerre éclair »,

la Blitzkrieg est développée dans les années 1930

en France, en témoignent deux ouvrages de Charles de Gaulle Le Fil

de l'épée (1932)31 ainsi que Vers

l'armée de métier (1934)32 dans lesquels l'auteur

aborde des éléments de compréhension de ce concept tels

que l'utilisation d'une armée blindée autonome. Au Royaume Uni,

l'historien Basil Henry Liddell Hart contribue à la théorisation

de la Blitzkrieg33.

Après les deux guerres mondiales, les réflexions

autour du concept de guerre et de ses conséquences poursuivent.

L'historien George Mosse interroge les conséquences de la guerre et

développe l'idée d'une « culture de guerre » qui se

manifeste par la généralisation et une acceptation de la violence

dans la société34. Il développe la notion de

brutalisation, que nous avons évoqué précédemment,

qui serait la conséquence de cette culture de guerre, soit « le

transfert de l'expérience de la violence au front vers la

société civile et sa banalisation »35. Cependant,

la notion est « critiquée », certains intellectuels reprochent

à George Mosse à la fois la non prise en compte de facteurs

extérieurs à la guerre ayant participé à

l'émergence de la violence dans le champs politique, mais

également la généralisation à tous les soldats.

Parmi les intellectuels ayant critiqué certaines thèses de George

Mosse, on peut citer Antoine Prost qui publie un article en 2004 dans la revue

d'Histoire intitulé « Les limites de la brutalisation :

31 DE GAULLE Charles, Le fil de

l'épée, op. cit.

32 DE GAULLE Charles, Vers l'armée de

métier, op.cit.

33 LLIDEL HART Basil Henry,

Stratégies, Paris, Perrin, 1998, 433 pages.

34 MOSSE George, De la Grande Guerre au

totalitarisme - La brutalisation des sociétés

européennes, op.cit. 35

https://www.reseau-canope.fr/apocalypse-10destins/fr/dossiers-pedagogiques/lexperience-combattante.html

P a g e 13 | 47

tuer sur le front occidental »36.

Ainsi, de nombreux événements et figures

intellectuelles ont contribué à la consolidation des

théories des guerres, façonnant ainsi une discipline scientifique

traitant de ce thème. En effet, la polémologie, sciences de

conflits, ainsi que l'irénologie, science de la paix impulsée par

Johan Galtung37, sont parties intégrantes des sciences

politiques.

2. L'enseignement des guerres ; enjeux et analyse dans

les programmes scolaires du secondaires.

2.1. Enjeux socio-politiques de l'écriture de

l'histoire des guerres.

Nous allons à présent aborder les enjeux

socio-politiques de l'histoire des guerres dans l'enseignement secondaire.

Avant cela, nous pouvons rappeler que, plus largement, l'écriture des

programmes scolaires d'histoire dans le secondaire répond à des

enjeux socio-politiques. Comme l'a dit Jules Isaac en 1953 «

L'enseignement historique doit tenir compte, non seulement des résultats

acquis par l'enquête scientifique, mais encore des exigences nouvelles du

milieu social »38.

Certains faits contribuent à l'évolution de

l'écriture des programmes d'histoire tels que la guerre elle-même.

Par exemple, la défaite française contre la Prusse en 1871 est

justifiée comme le résultat d'une défaillance du sentiment

national. C'est pour cela que les programmes qui font suite à cet

évènement revalorisent l'histoire nationale.

Toutefois, cette histoire nationale est controversée,

critiquée par exemple par Lucien Febvre et Marc Bloch dans les

années 1930 - 1940 qui prônent eux, une histoire scolaire qui soit

plus « élargie »39 à d'autres espaces. Le

contexte de la construction européenne (années 1950) permet

dès lors un élargissement historique. Cet enseignement s'appuie

principalement sur des points communs qui fondent l'identité

européenne. Ce grand récit européen souhaité dans

les programmes s'illustre aujourd'hui par exemple à travers

l'apprentissage de périodes et évènements ayant

marqué l'ensemble de l'Europe comme en témoigne l'intitulé

du thème 1 de

36 PROST Antoine, « Les limites de la

brutalisation : tuer sur le front occidental », Vingtième

siècle. Revue d'histoire, n°81, 2004, (p 5 - 20).

37 Politicologue norvégien, fondateur de

l'irénologie (science de la paix).

38 DOSSE François, DELACROIX Christian,

etc., Historiographies : concepts et débats, Paris Gallimard,

2010, 645 pages.

39OFFENSTADT Nicolas, L'Historiographie,

op.cit.

P a g e 14 | 47

3ème « L'Europe, un théâtre majeur des

guerres totales (1914 - 1945).40

Ensuite, l'histoire de la guerre répond à des

enjeux politiques et cela s'illustre à travers la mise en oeuvre de ces

enseignements. Cette mise en oeuvre est guidée par des outils

didactiques et pédagogiques que l'on nomme aujourd'hui « la

commande institutionnelle ». Ces documents d'instruction sont officiels et

sont du ressort du ministère. Bien que ces documents officiels ne soient

pas votés par le Parlement, ils revêtent un caractère

législatif. Ce travail est réalisé conjointement avec des

didacticiens, des historiens avant de paraître au Bulletin officiel de

l'Education.

La mise en oeuvre des programmes a toujours été

influencée par la politique. Par exemple, les programmes d'histoire

entre 1945 et 1948 dont l'intitulé comportait « jusqu'à nos

jours », s'arrêtent en réalité en 1939. Les programmes

imposent donc de ne pas traiter la période 1939 - 1945 et cela

répond à des choix politiques puisque cette période

correspond à la Seconde Guerre mondiale, période qui ne souhaite

pas être évoquée par les politiques. Le paradigme de

l'époque contraint les élèves dans le traitement de

certains faits, et la Seconde Guerre mondiale n'est étudiée

officiellement que quelques années plus tard notamment durant une

période marquée par le mythe résistancialiste dans les

années 1960. C'est une période durant laquelle domine

l'idée que tous les Français ont résisté durant le

régime de Vichy et que celui-ci n'a pas eu une forte étendue sur

la société. De ce fait, certains choix politiques ont conduit

à occulter la guerre (ici, la Seconde Guerre mondiale).

L'enjeu politique de l'enseignement de la guerre s'illustre

également à travers l'enseignement civique. En étudiant la

guerre en tant que concept dans le cadre de cet enseignement, cela participe

à l'acquisition de connaissances et de compétences qui permettent

de vivre en société par exemple grâce à

l'étude du pluralisme des opinions, des idéologies, mais

également grâce à la compréhension des règles

qui régissent une société durant une période

historique. Enfin, l'analyse de l'information et de l'image permettent

l'étude de la guerre, renforçant ainsi l'esprit critique.

Enfin, la demande sociale influence les choix politiques et de

ce fait, le politique pénètre les programmes d'histoire des

guerres. C'est le cas par exemple dans les années 1980 - 1990 durant

lesquelles la demande sociale se porte sur une prise en compte de la

mémoire. Ce « moment mémoriel »41 se

manifeste jusque dans l'espace politique, en témoigne le discours de

40 Fiche d'accompagnement Eduscol ; Programme de

3ème, 2016.

41 LEGRIS Patricia, « L'élaboration des

programmes d'histoire depuis la Libération, contribution à une

sociologie historique du curriculum », Histoire@politique,

n°21, 2013, (p 69 - 83).

P a g e 15 | 47

Jacques Chirac en 1995 visant à commémorer la

rafle du Vel' d'Hiv' ayant eu lieu durant la Seconde Guerre mondiale. En effet,

ce discours survient dans un contexte d'une politique de « repentance

»42 dans lequel l'Etat instrumentalise le devoir de

mémoire grâce aux médias. De ce fait, cette

médiatisation donne cours à l'intégration de ce devoir de

mémoire dans les programmes actuels d'histoire dans le secondaire, qui

s'illustre par ailleurs à travers le traitement des questions

mémorielles dans le cadre des guerres telles que celles de la guerre

d'Algérie. D'ailleurs, le traitement des questions mémorielles

relatives à la guerre d'Algérie (dans le programme de 3ème

et de Terminale depuis 1980) permet en outre de gérer certaines

polémiques d'actualité telles que celle autour de la torture

pendant la guerre, débats qui témoignent en outre d'une lecture

plus sociale et sociologique de la guerre.

D'autres politiques surgissent dans un contexte

spécifique et tentent d'influencer les programmes d'histoire des

guerres. Au tournant des années 2000, surgissent des débats sur

la portée des guerres coloniales au XXe siècle et notamment sur

le bien-fondé de certaines colonisations. Ainsi, la position

particulière de Nicolas Sarkozy en 2005 à propos du colonialisme

et de ses effets positifs a conduit à l'élaboration de la loi du

23 février 2005 portant sur la reconnaissance de la Nation et

contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Cette

loi prévoit en effet la mise en avant « du rôle positif

» de la colonisation dans les colonies françaises (et notamment en

Algérie) dans l'enseignement comme en témoigne le programme de

Première générale dans le thème 3 « La

Troisième République avant 1914 : un régime politique, un

empire colonial » et le chapitre 3 « Métropole et colonies

» durant lequel sont valorisés les échanges et contacts

commerciaux en Algérie. Cet exemple de polémique (qui concerne

ici les guerres coloniales et leur « rôle positif »)

témoigne de l'influence du politique sur les modes d'enseignement.

Par conséquent, les débats socio-politiques

impactent et influencent les perspectives d'enseignement de l'histoire des

guerres dans le secondaire. Aussi, en analysant l'écriture des

programmes d'histoire, nous pouvons ainsi saisir les choix politiques

opérés en réaction aux débats sociétaux.

2.2. Quelle est la place de l'enseignement des guerres

dans les programmes ?

À présent, nous pouvons tenter de dresser un

tableau de la présence de l'enseignement des guerres dans les programmes

de l'enseignement secondaire. Rappelons qu'avant le

42

Ibidem.

P a g e 16 | 47

secondaire, le programme primaire prévoit

également un enseignement des guerres notamment en CM1 avec le

thème 2 d'histoire intitulé « Le temps des rois »,

l'étude des rois permettant ainsi d'étudier les guerres de

religion par exemple. Le programme de CM2 prévoit également un

enseignement des guerres avec le thème 3 intitulé « La

France, des guerres mondiales à l'Union européenne »

permettant ainsi une première approche des deux conflits mondiaux.

Le tableau ci-dessous fait état de l'enseignement de la

guerre dans les classes du secondaire ;

|

Sixième

|

|

Thème 3 L'empire romain dans le monde romain.

|

|

|

ST1 Conquêtes, paix romaine et romanisation.

|

|

|

4 Thème qui traite de la guerre comme

une caractéristique dans la formation de l'empire romain

(conquêtes, colonisation etc. tout cela contribuant à l'expansion

du pouvoir romain).

|

|

Cinquième

|

|

Thème 2 Société, Église et pouvoir

politique dans l'occident féodal (XI-XVe siècles).

|

|

|

ST3 L'affirmation de l'État monarchique dans le royaume

des Capétiens et des Valois.

|

|

|

4 Sous thème 3 qui permet de traiter de

la guerre de Cent Ans (1337-1453)

|

|

sans que celle-ci ne soit centrale. Néanmoins,

étudier cette guerre permet d'analyser les modalités d'action

d'un Etat en pleine formation et affirmation.

|

|

Thème 3 Transformation de l'Europe et ouverture sur le

monde aux XVI-XVIIe siècles ?

|

|

|

ST2 Humanisme, réformes et conflits religieux.

|

|

|

ST3 Du prince de la Renaissance au roi absolu (François

Ier, Henri IV, Louis XIV).

|

|

|

4 Sous thème 3 qui permet de traiter des

guerres d'Italie et d'étudier ainsi, à

|

|

travers l'évènement qu'est la guerre, le contexte

« européen ».

|

Troisième

Thème 1 L'Europe, un théâtre majeur

des guerres totales.

P a g e 17 | 47

|

ST1 Civils et militaires dans la Première guerre

mondiale.

|

|

|

ST3 La deuxième guerre mondiale, une guerre

d'anéantissement.

|

|

|

ST4 La France défaite et occupée. Régime de

Vichy, collaboration, Résistance.

|

|

|

Thème 2 Le monde depuis 1945.

|

|

|

ST2 Un monde bipolaire au temps de la guerre froide.

|

|

|

ST4 Enjeux et conflits dans le monde après 1989.

|

|

|

4 Thème 1 qui traite des guerres

mondiales avec un centrage militaire et

|

|

politique, mais avec une vision européenne d'ensemble +

pas de distinction entre civils et militaire car ce qui est mis au centre c'est

l'intérêt pour l'acteur quel qu'il soit.

|

|

4 Thème 2 qui traite de conflits qui

rythment l'actualité de l'époque. La guerre

|

|

est donc perçue dans le temps long, inhérente au

contexte international mais surtout aux évènements

antérieurs (les conflits mondiaux).

|

|

Première

|

|

Thème 4 La Première Guerre mondiale : le «

suicide de l'Europe » et la fin des empires

|

|

européens.

|

|

CHP1 Un embrasement mondial et ses grandes étapes.

|

|

|

CHP2 Les sociétés en guerre : des civils acteurs et

victimes de la guerre.

|

|

|

CHP3 Sortir de la guerre : la tentative de construction d'un

ordre des nations

|

|

démocratiques.

|

|

4 Thème 4 qui traite de l'aspect

chronologique d'une guerre ; la Première

|

|

guerre mondiale y est étudiée d'un point de vue

militaire, de fait, l'analyse des grandes batailles est nécessaire

(CHP1). Le chapitre suivant traite de l'aspect social de cette guerre et

renvoie aux acquis de 3eme (Thème 1), et enfin, le CHP3 dans une

perspective diplomatique (fait référence aussi à la

Terminale de spécialité), tend à analyser les relations au

sortir de la guerre.

|

P a g e 18 | 47

|

Terminale

|

|

Thème 1 Fragilités des démocraties,

totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (1929-1945).

|

|

|

ST3 La seconde guerre mondiale.

|

|

|

Thème 2 La multiplication des acteurs internationaux dans

un monde bipolaire (de 1945 au

|

|

début des années 1970).

|

|

ST1 La fin de la Seconde guerre mondiale et les débuts

d'un nouvel ordre mondial.

|

|

|

4 Thème 1 et 2 Etude des contextes

politiques et diplomatiques à travers

|

|

l'analyse de la Seconde Guerre mondiale.

|

|

Terminale technologique

|

|

Thème 1 Totalitarismes et Seconde guerre mondiale.

|

|

|

Thème 2 Du monde bipolaire au monde multipolaire.

|

|

|

4 Thème 1 qui traite des facteurs de la

guerre (facteurs politiques) ainsi que les

|

|

conséquences de la guerre (génocide), tandis que

le Thème 2 traite des

|

|

différentes formes que peut prendre la guerre (avec la

guerre des étoiles dans le contexte de guerre froide).

|

|

Terminale de spécialité HGGSP

|

|

Thème 2 Faire la guerre, faire la paix : formes de

conflits et modes de résolution.

|

|

|

Axe 1 La dimension politique de la guerre : des conflits

interétatiques aux enjeux

|

|

transnationaux.

|

|

Axe 2 Le défi de la construction de la paix.

|

|

|

CCL Le Moyen-Orient : conflits régionaux et tentatives de

paix impliquant des

|

|

acteurs internationaux (étatiques et non

étatiques).

|

|

Thème 3 Histoires et mémoires.

|

|

|

Axe 1 Histoires et mémoires des conflits.

|

|

|

4 Thème 2 qui traite dans un premier

temps de la guerre en tant que concept et

|

|

P a g e 19 | 47

|

qui tend à analyser les caractéristiques d'une

guerre ainsi que ses conséquences (avec comme synthèse

l'étude des conflits au Moyen-Orient). D'autre part, ce thème est

le premier à interroger le concept de paix ; thème qui

étudie les objectifs et les issues de la guerre.

|

|

Tandis que le Thème 3 a une

approche sociologique et culturelle de la guerre (avec étude de la

guerre d'Algérie par exemple), c'est-à-dire que l'objectif est

d'étudier et analyser les phénomènes sociaux. Ces deux

thèmes permettent de se référer et étudier des

éléments épistémologiques et historiographiques

évoqués en partie I (évolution du concept de guerre) ;

cela est en adéquation avec les objectifs de Terminale de

spécialité qui est d'apporter un renforcement des connaissances

scientifiques mais également d'adopter une posture pluridisciplinaire

dans l'étude d'un phénomène (ici la guerre

d'Algérie et la question de la mémoire après la guerre

d'indépendance) qui est à la fois historique et sociologique.

|

2.3. Quelle mise en oeuvre de l'enseignement des

guerres dans les programmes du secondaire ? Un exemple de comparaison du

programme de Troisième et de Terminale.

A présent, il s'agit d'analyser la mise en oeuvre de

l'enseignement des guerres dans les programmes. Pour cela, nous pouvons tenter

de réaliser une analyse comparative des mises en oeuvre de

l'enseignement des guerres, préconisées par les programmes. A cet

effet, nous allons nous concentrer sur le programme de Troisième avec le

thème 1 « L'Europe, un théâtre majeur des guerres

totales » et le sous thème 3 « La deuxième guerre

mondiale, une guerre d'anéantissement »43, ainsi que le

programme de Terminale avec le thème 1 « Fragilités des

démocraties, totalitarisme et Seconde Guerre mondiale (1929 - 1945)

» et le sous thème 3 « La seconde guerre mondiale

»44. Ces deux programmes proposent donc d'enseigner le

deuxième conflit mondial, mais différemment.

En effet, bien que tous deux préconisent d'enseigner ce

thème autour de notions centrales (que ce soit « crise »,

« guerre totale » ou autres), ils ont une approche

différenciée. En classe de Troisième, l'objectif est de

rendre compte des mutations sociales et politiques en mettant

43 Fiche accompagnement Eduscol ; Programme de

3e, Thème 1, 2016.

44 Fiche accompagnement Éduscol ; Programme de

Terminale, Thème 1, 2016.

P a g e 20 | 47

l'accent sur les phénomènes politiques et

militaires. En revanche, en classe de Terminale, l'objectif est de mettre en

exergue la violence des événements, l'accent est mis sur le

génocide ainsi que les autres crimes qui ont été commis.

De ce fait, l'approche y est plus sociologique, c'est-à-dire que

l'objectif est d'étudier davantage les phénomènes sociaux.

De fait, la perspective militaire y est moins développée. Pour

autant, les deux programmes incitent fortement à enseigner selon une

progression chronologique et à lire les événements

indépendamment des autres.

Par conséquent, nous pouvons affirmer que

l'enseignement de l'histoire, et plus précisément de la guerre,

répond à des recommandations préalablement

formulées selon un processus institutionnelle.

3. L'histoire des guerres : un enseignement aux

finalités multiples. 3.1. Guerre et citoyenneté ? La formation du

citoyen dans la société.

L'enseignement des guerres répond à plusieurs

finalités. Tout d'abord, cet enseignement participe à la

formation du citoyen dans la société, et répond donc

à une finalité civique. En effet, à travers l'étude

de la guerre et de ses mécanismes inscrits dans une époque,

l'élève acquiert une culture qui est commune à tous les

élèves en France. S'appuyant sur des événements

(ici, les guerres) constitutifs de notre nation, cette culture commune permet

donc au futur citoyen de s'intégrer pleinement dans notre

société actuelle.

L'acquisition d'une telle culture s'effectue à travers

l'étude des guerres dans l'histoire mais également à

travers l'étude de la guerre aujourd'hui, dans la société

actuelle. En effet, l'étude des guerres permet de comprendre et

d'analyser le fonctionnement d'une société antérieure, ses

mécanismes, ses rapports sociaux et ses rapports de dominations. C'est

le choix opéré en classe de 5ème avec le sous thème

« Affirmation de l'État monarchique dans le royaume des

Capétiens et des Valois »45 au cours duquel il s'agit de

mettre en lumière le fonctionnement de la société

féodale au regard des rapports de force qui s'y exercent et notamment au

travers de la guerre, phénomène qui illustre les

mécanismes décisionnels et institutionnels d'un État. De

ce fait, l'élève est en mesure de comprendre quel était le

fonctionnement à l'époque médiévale, afin de

comprendre notre système actuel lui-même héritier de ce

fonctionnement à l'époque médiéval. Avec ce

thème, le phénomène conflictuel

45 Fiche accompagnement Éduscol ; Programme de

5e, Thème 2, 2016.

P a g e 21 | 47

permet de comprendre une société mais aussi le

pouvoir de l'État dans la bataille de Bouvines ou dans la guerre de Cent

Ans. En outre, cela permet l'analyse de la construction de la nation

française permettant ainsi l'acquisition de références

historiques communes à tous les élèves, ainsi que la

compréhension de notre société actuelle en lien avec ces

évènements passés.

En effet, l'étude des guerres nous éclaire quant

à la société actuelle, héritée de

l'Histoire. Délivrant des clés de lecture de notre époque,

l'étude des guerres permet en outre de comprendre et analyser les

modalités de puissance d'un État. L'analyse et la

compréhension du rôle de l'Etat dans un conflit sont mises en

oeuvre en classe de Terminale de spécialité avec le thème

« Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de

résolution » avec l'axe 1 « La dimension politique de la

guerre : des conflits interétatiques aux enjeux transnationaux

»46. En effet, ce thème permet de revenir sur la

pensée militaire formulée et développée notamment

par Carl Clausewitz comme nous l'avons évoqué en première

partie. Les notions forgées de Clausewitz sont notamment à

l'étude en Terminale de spécialité. Ainsi, l'étude

de la guerre à travers ce thème de Terminale permet d'aborder les

nouvelles formes de conflits qui jalonnent la période contemporaine.

L'étude des guerres contemporaines (guerres au Proche et Moyen-Orient)

permet d'analyser et constater les applications de cette pensée

militaire héritée de Clausewitz à travers l'analyse des

modalités de la guerre contemporaine (étude des

caractéristiques de la guerre irrégulière par exemple dans

le contexte des guerres au Moyen-Orient). Cette étude permet

également d'observer et comprendre l'illustration du pouvoir de l'Etat

dans la guerre (étude de la gouvernance étatique dans un

conflit), phénomène structurant de notre époque actuelle

(rôle de l'Etat central, héritier de la période

westphalienne). Par exemple, étudier la guerre contemporaine à

travers le terrorisme au Moyen-Orient permet à la fois de saisir la

complexité des nouvelles formes et finalités de la guerre

(mêlant ainsi politique, idéologie et économie et ce

parfois dans un espace non-délimité et un Etat

non-identifié comme c'est le cas avec le groupe Daesh qui se proclame

être un Etat en Syrie et en Irak), mais également de comprendre le

déploiement de la force militaire étatique et ses

modalités dans le contexte de la mondialisation marqué par une

structuration et une réglementation des relations internationales.

Enfin, cet enseignement permet de comprendre et d'analyser les

décisions politiques qui sont impulsées par l'État en

France. Le futur citoyen doit être en mesure de comprendre les

décisions diplomatiques (telles que le retrait de troupes

françaises en Afghanistan sous le mandat de François Hollande)

mais surtout les modalités d'action de l'État, avec pour but de

s'intégrer pleinement dans la société. En effet, pour

parvenir à s'intégrer dans la société mais

46 Fiche accompagnement Éduscol ; Programme de

Terminale, Thème de spécialité, 2020.

P a g e 22 | 47

également à comprendre les décisions

étatiques relatives aux conflits, le citoyen s'est approprié un

certain nombre de valeurs et de principes communs à tous les autres

citoyens tels que la liberté, l'égalité, le respect.

Lorsque l'Etat français décide de faire la guerre, il l'a fait au

nom d'un ensemble de valeurs et de principes auxquels les citoyens se

réfèrent. De fait, cette guerre apparaît légitime,

voire nécessaire. Par ailleurs, étudier la guerre dans nos

sociétés actuelles permet d'analyser les évolutions et la

complexité des nouvelles formes de la guerre qui ne sont plus seulement

impulsées par des Etats territoriaux comme en témoigne les

guerres du terrorisme islamiste au Moyen-Orient ou en Afrique subsaharienne.

L'étude des ambitions de l'État s'opère

en classe de Terminale avec le thème 2 « La multiplication des

acteurs internationaux dans un monde bipolaire (de 1945 au début des

années 1970) » avec le chapitre 3 « La France : une nouvelle

place dans le monde »47. Ce chapitre ne prévoit pas

initialement l'enseignement de la guerre, pour autant le point de passage et

d'ouverture nous suggère l'étude de la guerre d'Algérie

comme objet permettant de révéler justement les ambitions de la

France dans un contexte de fin de période coloniale mais

également dans le contexte de la guerre froide.

Par conséquent, l'étude de la guerre dans

l'enseignement secondaire répond à une finalité civique,

participant ainsi à la formation du citoyen à travers

l'acquisition d'une culture commune et la compréhension des

phénomènes sociétaux durant les guerres. Parmi ceux-ci, il

y a la lutte au nom de certaines valeurs comme ce fut le cas durant le contexte

de la guerre froide à l'encontre du communisme. L'étude des

phénomènes sociétaux en temps de guerre permet de

s'interroger : qu'est-ce qui a motivé les combats ainsi que les conflits

diplomatiques ? Quelles ont été les conséquences sur la

population ? Surtout, quelle est la portée actuelle de ces principes

autrefois défendus ? Enfin, à l'échelle nationale

(France), on remarque que l'enseignement de la guerre à visée

« morale » et civique permet en outre de questionner notre rapport

à la nation ; quelles sont aujourd'hui les valeurs qui nous unissent ?

Plus encore, est-ce que nous prônons la guerre au nom de ces valeurs ?

3.2. Guerre et paix : une finalité morale ?

L'étude de la guerre suggère une analyse de la

paix, bien que celle-ci n'apparait que tardivement dans l'enseignement

secondaire (en Terminale de spécialité), elle est contenue

implicitement dans les thèmes concernés. L'enseignement de la

guerre répond alors à une

47 Fiche accompagnement Éduscol ; Programme de

Terminale, Thème 2, 2016.

P a g e 23 | 47

finalité « morale ». La morale désigne

un ensemble de règles de conduites, considérées comme

bonnes ou mauvaises selon des principes universels d'une

société48. Il existe ainsi plusieurs conceptions de la

morale car celle-ci se fonde sur un ensemble de préceptes jugés

« bons ou mauvais » pour la société concernée.

Ces préceptes sont déterminés selon deux logiques ; une

logique externe avec pour référentiel des dogmes religieux (tels

que les dix commandements dans la tradition judéo-chrétienne), et

une logique interne avec pour référentiel les valeurs contenues

dans les sociétés démocratiques (tels que le respect,

l'égalité, la liberté, etc.).

Répondant à une finalité « morale

», l'instruction civique opère selon une logique interne, visant

à éduquer et instruire l'élève à propos de

valeurs et principes. En effet, c'est à l'école que

l'élève apprend à dialoguer, à apprécier la

différence et à collaborer avec un individu quelle que soit son

appartenance. L'école est un lieu de formation pour

l'élève, dans lequel il apprend à s'insérer et

s'intégrer pleinement dans la société. Pour illustrer

cela, nous pouvons citer un extrait de la loi d'orientation de

l'éducation nationale de 1991 qui définit davantage le rôle

décision de l'école dans l'éducation de

l'élève et notamment « développant le sens moral et

civique de ceux qu'elle forme, elle vise à en faire des hommes et des

femmes dévoués au bien commun » (à propos de

l'éducation nationale). En outre, l'école est donc le lieu de

formation des futurs citoyens49.

Notre discipline est véritablement celle qui

prévoit un enseignement à visée morale dont l'objectif est

de développer l'aptitude à vivre et agir en communauté

dans la société. Pour cela, l'enseignement de l'histoire

prévoit l'étude et l'analyse des guerres afin de

développer une réflexion « morale » voire philosophique

parfois. En effet, c'est par une approche des guerres que l'enseignement de la

paix s'effectue, elle permet donc d'étudier la paix en tant qu'objet

historique. À ce propos, Arlette Farge a déclaré «

certes, l'histoire des hommes et des femmes regorge de guerres, [...] mais

l'aspiration à la paix sociale (...) est une réalité

visible, lisible. (...) Cette aspiration à la paix, ses modes

d'expression et de réalisation peuvent être objet d'histoire

»50. Ainsi, l'étude de la paix est une partie

intégrante de l'enseignement d'une guerre quelle qu'elle soit, et se

traduit par l'analyse des solutions souhaitées par les

belligérants par exemple. En témoigne par exemple l'axe 2 en

classe de Terminale de spécialité avec le thème 2 «

Faire la guerre, faire la paix : formes de conflits et modes de

résolution »51 au cours duquel

48

Larousse.fr

49 Fiche accompagnement Éduscol ; Enseignement

morale et civique, 2018.

50 OPERIOL Valérie, « Enseigner l'histoire

des guerres. Introduction », Hypothèses, 2018.

51 Fiche accompagnement Éduscol ; Programme de

Terminale, Thème de spécialité.

P a g e 24 | 47

on doit analyser les traités de Westphalie,

traités qui scellent ainsi la paix en Europe au XVIIème

siècle.

Pour terminer, l'éducation à la paix apparait

indispensable dans notre société actuelle marquée par la

diversité des formes de conflits mais également par la

diversité des intérêts et opinions. Comme

évoqué précédemment, l'école est le lieu de

formation du citoyen et de son intégration dans la

société. Cette intégration ne peut se faire sans la

compréhension des faits antérieurs -notamment les guerres et tout

autre conflit. Par conséquent, comprendre les guerres permet de

s'approprier des « leçons d'histoire » (Ernest Lavisse), mais

également des valeurs et des principes, appelant à une paix

durable entre les individus.

En somme, l'enseignement de la guerre répond à

une finalité morale relative à notre société

occidentale, soit une morale qui prône les principes et les valeurs

démocratiques.

3.3. Guerre et mémoire ; un enjeu

mémoriel qui participe à la culture commémorative en

France.

L'enseignement de la guerre répond à un enjeu

mémoriel. En effet, cet enjeu mémoriel se traduit par

l'importance du devoir de mémoire présent dans les programmes

scolaires. Le devoir de mémoire désigne l'exigence

sociétale de se souvenir d'un évènement tragique au nom de

la morale. Celui-ci répond à une volonté de transmettre

les mémoires, mais également de se souvenir des

événements pour pouvoir ensuite les commémorer. À

travers les cérémonies de commémoration de la

Première ou de la Seconde Guerre mondiale, il s'agit de consolider

l'identité collective autour d'un évènement ayant

marqué l'histoire nationale. Aussi, lorsqu'on commémore une

guerre, c'est tout un ensemble de valeurs et de principes que l'on

réaffirme.

Ce devoir de mémoire ne peut être transmis sans

l'analyse et la compréhension des événements conflictuels.

C'est par l'acquisition de connaissances relatives à l'histoire de

France, mais également par la compréhension de certains faits que

l'élève s'identifie et se représente comme appartenant

à notre nation. Ainsi, il est important de se souvenir et de

commémorer les millions de morts de la Première ou la Seconde

guerre mondiale pour rappeler à notre société que des

hommes et femmes ont subi les conséquences de ces

évènements tragiques. D'ailleurs, un des principes fondateurs de

la Chartes des Nations Unies est le suivant : « sauver les

générations suivantes du fléau de la guerre

»52.

52 Site officiel des Nations Unies, centre

régional d'information pour l'Europe occidentale.

P a g e 25 | 47

P a g e 26 | 47

Ce devoir de mémoire est le résultat de

politiques entreprises dès les années 1990 par l'Etat et le

pouvoir public (notamment les municipalités). Aussi, les textes

officiels de cadrage d'enseignement insistent sur l'enjeu mémoriel dans

les programmes d'histoire de 2013. En effet, ceux-ci prévoient une

accentuation sur la force des événements et recommandent de

penser l'expérience de guerre, mais également d'intégrer

les mémoires des anciennes colonies. Pour cela il est recommandé

de sortir du seul cadre national et de prendre en compte d'autres individus sur

des espaces plus larges (jusqu'en Afrique avec l'exemple de l'Algérie).

Aussi, ces textes suggèrent de relier l'étude de la guerre

contemporaine à l'apprentissage de la citoyenneté et de la

démocratie.

Ces recommandations impulsées par le ministère

de l'Education Nationale prennent la forme de projets de commémoration

qui participent à la transmission de la mémoire tels que le

concours national de la résistance et de la déportation, le

concours Bulle de mémoire, le concours des petits artistes de la

mémoire portant sur la Première Guerre mondiale. D'autres projets

sont mis en oeuvre pour travailler à la mémoire nationale par

exemple la mise en place de la journée nationale de la résistance

(qui a lieu le 24 mai) qui est l'occasion d'une « réflexion sur les

valeurs de la Résistance et celles portées par le programme du

conseil national de la résistance »53. On peut enfin

évoquer les visites musée-mémoriaux qui sont

également des projets mémoriels et peuvent s'inscrire dans un

projet d'enseignement sur la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Par

exemple, une visite du mémorial de la Résistance peut être

envisagé au cours du chapitre 4 du thème 1 intitulé «

La France défaite et occupée. Régime de Vichy,

collaboration, Résistance ». Par conséquent, ces initiatives

conduites par les pouvoirs publics contribuent à unir la nation autour

d'une mémoire commune.

Pour autant, ce concept de mémoire commune a subi de

nombreuses controverses et critiques dans les débats publics. Pour

cause, des intellectuels rejettent l'idée du devoir de mémoire et

prônent l'existence de plusieurs mémoires. Ces controverses sont

prises en compte par les pouvoirs publics qui tiennent compte des débats

durant les écritures des programmes d'histoire. Par exemple, dès

les années 2000, l'enseignement de la guerre d'Algérie tient

compte des plusieurs mémoires, tant du côté algérien

que français. Cela est d'autant nécessaire que certains

élèves, bien qu'ils soient français, sont au croisement de

deux cultures et donc de deux mémoires. D'autre part, le devoir de

mémoire est également sujet à débat ces

dernières années notamment à propos de la notion de «

devoir » qui induit une exigence universelle de se souvenir et

prévenir ainsi les potentiels erreurs commises dans le

passé54. La critique porte sur

53 Fiche Éduscol ; journée nationale de

la Résistance, 2021.

54 KATTAN Emmanuel, « Penser le devoir de

mémoire », Argument, 2003.

ce caractère injonctif et sur l'évolution du

devoir de mémoire devenu, selon l'historien Paul Ricoeur, « une

direction de conscience »55.

En somme, l'inculcation du devoir de mémoire est une

finalité importante de l'étude des guerres (notamment des deux

conflits mondiaux). Cet enseignement participe ainsi à

l'intégration de l'élève dans une mémoire

collective, bien que celle-ci soit controversée.

55

http://www.cndp.fr/crdp-reims/memoire/enseigner/memoire_histoire/05historiens1.htm.

P a g e 27 | 47

Deuxième partie : Analyse et critique du

dispositif pédagogique envisagé.

1. Dispositif expérimental de l'étude de

la Résistance et de la figure du résistant durant la Seconde

Guerre mondiale.

1.1. Objectifs et attendus de ce dispositif.

L'étude de la Résistance et de la figure du

résistant dans le cadre de l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale

témoigne de la « commande » politique dans les programmes

d'histoire. En effet, comme nous l'avons abordé en première

partie (I/ Etat de l'art), les pouvoirs et débats politiques influencent

la mise en oeuvre de l'enseignement de la guerre en histoire. Alors que le

mythe résistancialiste a prévalu pendant longtemps dans les

mentalités et dans les discours politiques, celui-ci a été

revu grâce aux avancées historiographiques et politiques. Ce

dispositif illustre l'influence du politique dans les programmes d'histoire. En

effet, l'objectif premier de ce dispositif est de construire un enseignement

qui prenne en compte ces évolutions historiographiques et politique et

donc de déconstruire le mythe résistancialiste car bien qu'il ait

été la pensée dominante dans les années 1960, il

persiste aujourd'hui encore une représentation selon laquelle une part

importante des Français ont résisté, parmi les

élèves.

Cet objectif vise donc à déconstruire

l'idée d'un engagement unanime des Français dans le conflit qui

les oppose aux Allemands nazis. Pour se faire, ce dispositif tend à

analyser la diversité des situations parmi les civils et les militaires

français durant la Seconde Guerre mondiale. Cette analyse s'appuie sur

une série d'interrogations qui portent notamment sur l'inégale

répartition de l'engagement des Français, mais aussi sur la

diversité des postures prises dans le contexte du conflit mondial.

Les attendus de ce dispositif sont multiples. En effet, il

permettrait de questionner la notion de collaboration durant la Seconde Guerre

mondiale. Cette dimension du conflit mondial pourrait susciter de vives

réactions notamment d'incompréhension, de surprise, ou au

contraire du soutien ou de la compréhensibilité. Comme

évoqué précédemment, c'est justement ces

réactions qui sont à évaluer et à interroger.

Enfin, cet objectif de déconstruction du mythe

résistancialiste induit tout de même l'étude de la figure

du résistant. De ce fait, ce dispositif permet une analyse

croisée avec l'enseignement morale et civique (EMC) au cours de laquelle

il s'agit de questionner la nécessaire rébellion ou non contre un

pouvoir politique jugé illégitime. En effet, l'enseignement de la

Seconde Guerre mondiale à travers la figure du résistant permet

en

P a g e 28 | 47

outre d'aborder les notions de liberté, d'expression,

d'opinion politique qui renvoient ainsi à l'étude des fondements

de la Résistance.

Ensuite, le deuxième objectif de ce dispositif sera

d'illustrer la portée politique de l'enseignement de la guerre à

travers l'étude de la figure du résistant français comme

permettant la construction de l'identité de l'élève en

tant que français, ainsi que de son rapport à la nation

française. En effet, la mise en oeuvre de ce dispositif répond

à une finalité civique visant à construire une culture

historique, basée sur des faits de Résistance durant la Seconde

Guerre mondiale, qui est donc en lien avec l'histoire de la nation

française.

Afin d'atteindre cet objectif, ce dispositif vise à

étudier la Résistance et les résistants comme des

Français et des Françaises qui se sont engagés dans une

guerre pour leur pays, la France. De cette manière, le dispositif a pour

objectif de faire comprendre les valeurs démocratiques et

républicaines aux élèves. De ce fait, le dispositif est le

moyen d'interroger le rapport que les élèves ont avec la nation

française, et notamment le rapport à l'engagement dans la guerre

pour la nation française. De cette manière, le dispositif permet

de mesurer ce rapport à travers l'analyse des réactions qu'il

suscite ; de l'indifférence, de la fierté, ou de l'antipathie.

Les sentiments et l'expression des élèves qui découlent de

ce dispositif permettent ainsi de soulever des questions d'actualité. En

effet, dans l'hypothèse que ce dispositif soit réalisé en

classe réelle, le rapport à la nation et à

l'identité française est particulièrement incertain et

délaissé. Comme je l'ai précisé

précédemment, le collège Olympique est

caractérisé par une forte homogénéité des

élèves d'un point de vue des résultats scolaires. Ces

derniers sont, en majorité, des enfants issus de l'immigration notamment

maghrébine et africaine. L'objectif de ce dispositif serait donc d'une

part d'interroger l'existence d'un sentiment d'appartenance à une nation

ou pas à travers l'étude des motivations républicaines

d'un résistant français que nous allons mesurer grâce

à un questionnaire effectué en début et fin de

séance. Il est attendu que cette dimension du dispositif se solde par

des débats.

Enfin, l'objectif final de ce dispositif est de montrer que

l'enseignement de la guerre, plus précisément de la

Résistance durant la Seconde Guerre mondiale, a une portée

sociétale et notamment civique. En effet, la mise en oeuvre de ce

dispositif a pour finalités la formation du citoyen et l'enseignement et

la diffusion des valeurs démocratiques. Ces finalités sont en

lien avec l'objectif précédemment abordé (l'appropriation

des valeurs démocratiques et républicaines). L'objectif est donc

d'étudier la notion d' « engagement » et notamment

d'engagement auprès des valeurs démocratiques dans un contexte de

guerre.

P a g e 29 | 47

1.2. Organisation de ce dispositif.

Ainsi, ce dispositif visant à atteindre les objectifs

s'étend sur trois séances.

Pour atteindre le premier objectif annoncé, nous allons

détailler l'organisation de la première séance. Celle-ci

s'inscrit en Histoire et notamment au cours du thème 1 intitulé

« L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914 -

1945) » avec le chapitre 4 « La France défaite et

occupée. Régime de Vichy, collaboration. Résistance

». Il est a noté que les élèves auront acquis des

bases notamment en classe de CM2 lors du thème 2 intitulé «

La France, des guerres mondiales à l'Union européenne » au

cours duquel ils auront abordé les bases de la Seconde Guerre mondiale

et notamment l'occupation allemande.

Cette séance s'appuie sur une activité

principale qui permet de parvenir à l'idée que tous les individus

ont une opinion différente sous le régime de Vichy

(résistance, collaboration). Cette activité permet en outre

d'interroger la diversité des actions et des postures en temps de

guerre.

Cette activité principale permet de travailler un