|

EPIGRAPHE

La vie, c'est comme une

bicyclette,

Il faut avancer pour ne pas perdre

l'équilibre.

-Albert Einstein-

DEDICACE

A vous mes chers parents Joseph MUHEMEDI et Clémentine

MOTINGEYA,

A vous mes frères et soeurs ; Junior MUHEMEDI,

Trésor MUNGANGA, Marc KASONGO, Cedric kASONGO, Olivier BOMEKI, Patrick

BOMEKI, Josh BOMEKI, Ally KASONGO, Jonathan FRIEDRICH, Jeff kASONGO, Jordan

HOPDIP, Mariam BINTI, Sandra FRIEDRICH, Fallonne LOMAMA, Ruth ASINA, Tina

MOTINGEYA, Mathilde BOMEKI, Jessica BOMEKI, Jenny MUNGANGA, Aurélie

MUTELA et Esther IDALI,

A vous mes neveux et nièces : Harley David

MISSAKILA, Nolan KASONGO, Marie-Andréa MASUKA, Talitha BINTI, Eyal

KASONGO, Isaiah MASUKA, Inaya MASUKA, Guillain BRAMS, Ethan IDALI,

A l'âme de mon grand père Joseph BOMEKI, mon

cousin Prospère BOMEKI et à ma tante Elysée NEGALA que

Dieu les accueille dans sa vaste demeure.

A ma meilleure amie Mel, qui depuis des années

m'encourage, me comprend et a toujours été à mes

côtés, que Dieu lui donne bonheur, santé et

réussite.

Vous ne saurez pas mesurer l'importance de vos conseils et de

votre appui tout au long de mon cursus. Je vous suis reconnaissante.

REMERCIEMENTS

Notre engagement individuel dans la réalisation de ce

travail, il nous sera difficile de mentionner les noms de toutes ces personnes

qui n'ont pas cessé de nous donner de leurs pour parler de ce travail,

entre ces lignes, veillez trouver toute notre gratitude.

Mes remerciements s'adressent particulièrement au

Professeur KALUMBA NGOY Jacques, pour son encadrement de qualité, sa

motivation, ses conseils et critiques constructives, ses corrections, sa

gentillesse et sa patience ainsi pour le temps qu'il a consacré pour la

réalisation de ce travail.

Aux autorités académiques et aux personnels de

EcoPo. Au Directeur Général, Professeur Emmanuel BANYEWESIZE, au

Secrétaire Général Académique, Mr Auguet KABWIT,

à l'appariteur Central, Mr Kahlilou DIAKO, Fréderic AMANI et

à Madame Bénédicte Tanga s'adressent nos remerciements

pour l'accompagnement et l'encouragement manifesté tout au long de notre

cursus.

Aux professeurs pour la qualité de l'enseignement

qu'ils m'ont prodigué au cours de ces trois années passées

à l'Ecole Supérieur de la gouvernance Economique et Politique

(EcoPo-Lubumbashi).

A vous, Tegra BUKASA, Kelvin MUKOMBO, Landry SAILE, Tencia

MUGANGA,Lisa MWANDI, Eurydice TSHALA, Patricia KASONGO et Modeste LULINGOMA

merci pour vos conseils, vos remarques et votre soutient nous ont

été bénéfiques.

A vous cher(e)s ami(e)s, Melissa MWENDA, Danny MBUYAMBA,

Julien NGABU, Elielle KALOMBO, Jacob SINSA, Ben NGITA, Abigaël CANON,

Sarah MWABI, David NAWEJ, Magloire KITENGE, Jonathan LUKALI, Chancel Bonheur

M'VOUTOU, Bonheur KYUNGU,Pidins KABAMBI, Mathilde CHABALA, Myriam SABINE,

Emmanuella BUKASA, Éric Marcelin KALONJI, Joseph KALASSA. S'adressent

nos remerciements pour votre soutien et encouragement durant

l'élaboration de ce mémoire.

A lui tout honneur et toute Grâce.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE

Erreur ! Signet non

défini.

DEDICACE

II

REMERCIEMENTS

III

LISTE DES FIGURES

VI

LISTE DES TABLEAUX

VII

NOTE DE SYNTHESE

VIII

INTRODUCTION

1

1. PHENOMENE OBSERVE

1

2. REVUE DE LITTERATURE

2

2.1 ETUDES EMPIRIQUES

2

2.2 ETUDES THEORIQUES

4

3. PROBLEMATIQUE

5

4. HYPOTHESE

5

4. OBJECTIF POURSUIVI PAR LA RECHERCHE

6

5. JUSTIFICATION ET CHOIX DU SUJET

6

5.1. Sur le plan personnel :

6

5.2 Sur le plan scientifique :

6

5.3 Sur le plan managérial

6

6. DELIMITATION DU SUJET

6

6.1 DELIMITATION TEMPORELLE

7

6.2 DELIMITATION SPATIALE

7

7. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

7

7.1 METHODES DE PRODUCTION DES DONNEES

7

7.1.1. METHODE DOCUMENTAIRE

7

7.2. TECHNIQUES DE COLLECTE DES DONNEES

7

7.3. TECHNIQUE D'INTERVIEW

7

7.3.1. Observation directe

8

7.4. METHODE ET TECHNIQUE D'ANALYSE DES DONNEES

8

7.4.1 Dépouillement du questionnaire

8

7.5. Approche qualitative

8

8. STRUCTURE DU MEMOIRE

9

CHAPITRE 1 : CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE

10

1.1. DEFINITIONS DES CONCEPTS

10

1.1.1 COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR

10

1.1.2. LE MARCHE ET SES ACTEURS

17

1.1.3. LE PRODUIT

19

1.1.4. INTERNET

21

1.1.5. COMMERCE ELECTRONIQUE

21

1.2. CADRE THEORIQUE

28

1.2.1. THEORIE SUR L'ASYMETRIE D'INFORMATION

28

1.2.2. THEORIE DE LA RATIONNALITE LIMITEE (Herbert

Simon 1983)

29

1.2.3. THEORIE DE MASLOW (Abraham Maslow, 1943)

30

1.2.4. THEORIE DE L'APPRENTISSAGE SOCIAL (Bandura,

1969-1977)

32

CHAPITRE 2 : CADRE EMPIRIQUE

33

2.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE

33

2.2 STRUCTURE ADMINISTRATIVE

33

2.3. VISION, MISSION, VALEURS et OBJECTIFS DE

L'ECOPO

36

2.4 FORMATION

37

2.5. RESSOURCE FINANCIERE

38

2.6 ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT INTERNE :

L'OUTIL SWOT

38

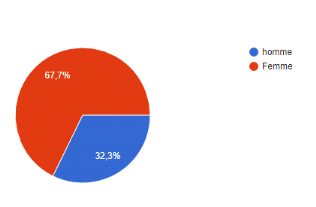

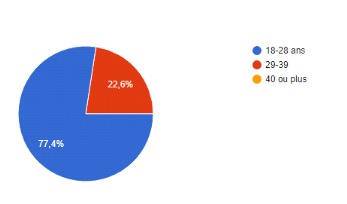

CHAPITRE 3 : RESULTATS D'ETUDE

40

3.1. INTRODUCTION

40

3.2. PRESENTATION DES DONNEES

40

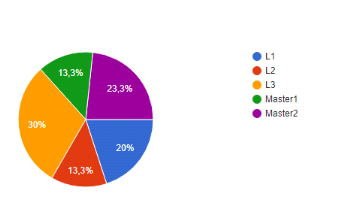

3.2.1. Présentation de

l'échantillon

40

3.3. ANALYSE DES DONNEES ET INTERPRETATION

DES RESULTATS

40

3.3.1. Présentation de

l'échantillon

40

3.4. Dépouillement des données

de l'enquête

42

3.4.1. Utilisation du E-commerce

42

3.4.2 Attitude face au E-commerce

43

3.5. Résultats de l'estimation

44

3.6. Signification pratique des

résultats :

46

3.7. DISCUSSION DES RESULTATS

46

CONCLUSION

48

BIBLIOGRAPHIE

49

ANNEXES

52

LISTE DES FIGURES

Figure 1. Modèle théorique

explicatif

3

Figure 2. Les facteurs explicatifs du comportement

du consommateur.

12

Figure 3. Les étapes du processus d'achat

16

Figure 4 : Cycle de vie d'un produit

20

Figure 5 : Etapes d'une transaction

électronique

25

Figure 6 : Pyramide des besoins de Maslow.

31

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Fréquence d'utilisation du

E-commerce

3

Tableau 4 : comparaison entre le commerce

traditionnel et le commerce électronique

24

Tableau 5 : Analyse SWOT

39

Tableau 6 : Modèle estimé

45

NOTE DE SYNTHESE

L'objectif de cette recherche est d'expliquer le comportement

des Lushois face au E-commerce. Après avoir observé un

comportement de méfiance, de réticence et une adhésion

irrégulière à la technologie de l'information et de la

communication et à tous les avantages offerts par le commerce en ligne,

et ce dans le contexte de la pandémie à Covid-19, la

présente recherche s'est fondée principalement sur les

hypothèses d'analyse de la psychologie du consommateur.

L'enquête faite sur l'échantillon de 30

personnes, principalement des étudiants de l'EcoPo et la

régression faite admettent que le comportement des Lushois est

expliqué significativement par la motivation et l'apprentissage, et ce

40% de degré d'explication.

Mots clés : comportement,

consommateurs, e-commerce

INTRODUCTION

1. PHENOMENE OBSERVE

L'e-commerce appelé aussi commerce en ligne ou commerce

électronique est un secteur en pleine croissance en République

Démocratique du Congo. Pendant cette période de Covid-19, les

consommateurs LUSHOIS se voient adopter une nouvelle habitude, étant

donné qu'ils n'ont pas encore intégré la pratique d'achat

en ligne, les chiffres en témoignent. Selon Datareportal il y'a 88.13

millions d'abonnés en RDC, la pénétration des utilisateurs

Internet 16.35 million soit 19% dans le milieu urbain et en milieu rural et

3.10 million des utilisateurs de réseaux sociaux soit 3.5% en Mars 2020.

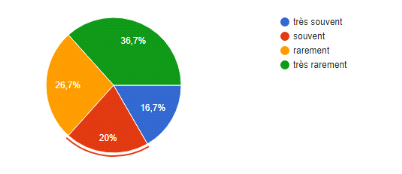

Par ailleurs, après une enquête effectuée

sur un échantillon des étudiants de l'ECOPO, force est donc de

constater un taux faible d'adhésion au E-commerce de la part de ces

étudiants. En effet, 16,7% des étudiants admettent n'utiliser le

E-commerce très souvent et 20% qui le font souvent. Cependant ceux qui

l'utilisent rarement représentent 26,7% et ceux qui admettent l'utiliser

très rarement sont de 36,7%. Comme nous pouvons le voir dans le tableau

ci-dessous :

Tableau 1 :

Fréquence d'utilisation du E-commerce

|

Très souvent

|

Souvent

|

Rarement

|

Très rarement

|

|

Effectif

|

5

|

6

|

8

|

11

|

|

Pourcentage

|

16,70%

|

20%

|

26,70%

|

36,70%

|

Source : nous-même sur base de l'enquête

C'est dans cette perspective que nous avons formulé

notre question de départ de la manière suivante :

« Pourquoi les LUSHOIS n'adhèrent-ils pas à

la nouvelle technologie qui est le commerce en ligne (E-commerce) malgré

le contexte de crise sanitaire ? »

Ce mémoire a pour objet l'éclaircissement sur la

question « comportement des LUSHOIS face au e-commerce pendant la

période de Covid-19 ».

2. REVUE DE LITTERATURE

Plusieurs auteurs ont mené des études dans ce

domaine, puisqu'il nous sera difficile d'explorer toute la littérature,

nous nous sommes proposé dans le cadre de notre étude d'explorer

celles qui sont proches de notre étude.

2.1 ETUDES EMPIRIQUES

BOUCHRA JEGHAOUI (2010),

E-commerce au Maroc,le commerce électronique marocain

continue malgré les obstacles précédents à gagner

de plus en plus de terrain. Au vu des données statistiques

récentes notamment en termes de chiffre d'affaires, il remarque que le

commerce électronique connait une hausse exponentielle

particulièrement prometteuse pour les années avenir.

Yvon MERLIERE, Dominique JACOMET et Evelyne CHABALLIER

(2011), l'impact du commerce électronique en matière

de soldes et de promotions, pour eux, le commerce électronique a

connu un fort développement au cours des cinq dernières

années : il atteint 31 milliards d'Euros en 2010, contre 8,4

milliards d'Euros en 2005, soit une multiplication par quatre en cinq ans. Ce

secteur reste cependant fragile économiquement, peu de sites

présentent une rentabilité nette positive : les taux se

situent entre -5 et +5%. Globalement, la rentabilité est faible.

Karim BOUAISSA (2007), le commerce et la

vague internet, pour lui, les enjeux principaux de l'utilisation de la

technologie de l'information et de la communication ne sont pas seulement

techniques, mais sont aussi stratégiques et managérial.

HAMZA ZINBI (2015), le comportement du

consommateur marocain face au commerce électronique, pour lui le

comportement vis-à-vis du commerce électronique est encore

taché de crainte et de méfiance à l'égard de

celui-ci, pour ceux qui ont franchi la ligne, ils considèrent comme

étant la complémentarité du commerce traditionnel et non

comme un canal d'achat à part entière.

Catherine BARBA (2020),la fin du

e-commerce ou l'avènement du commerce connecté ?

Elle montre comment les mutations actuelles du e-commerce et

du commerce constituent de nouvelles valeurs pour les commerçants. Le

monde marchand demain sera plus complexe. Il exige dès aujourd'hui les

décideurs à penser vite, multi-écrans et cross-canal, pour

faire entrer en cohérence l'online et offline. La cohérence des

preuves qu'elles leur apportent sur tous les points de contact.

Janny C. Hoekstra et Peter SH Leeflang (2020),

le marketing à l'ère du Covid-19 ; ils

discutent sur les effets de la Covid-19 sur le comportement des consommateurs

et développent les conséquences de cette perturbation pour les

stratégies marketing. Cette crise sanitaire présente des

similitudes avec les changements de comportement des consommateurs. Cependant,

il affiche également des caractéristiques qui diffèrent

des cycles de descente, comme les changements de consommations entre les

catégories et le passage accéléré du comportement

hors ligne et en ligne.

FISHBEIN (1963), afin de tenir compte de

l'environnement et dans le souci de mieux prédire le comportement de

consommateur, Fishbein a étendu son étude. C'est l'attitude face

à un comportement relié à un objet qui est mesurée.

Il évoque 2 éléments sociaux :

ï Les croyances normatives, c'est-à-dire ce qu'une

personne croit ou pense que les autres attendent de lui.

ï La tendance du consommateur à se plier aux

normes dictées par la famille, entourage ou groupe de

référence.

AL KITENGE (2020), lecommerce

électronique en RDC pose deux problèmes :

ï Le premier problème est celui de la confiance.

Tous les pays du monde ont déjà réglé ce

problème sauf la RDC. Simplement parce que nous n'anticipons pas les

choses.

ï Le deuxième problème c'est le

mécanisme de paiement. Certains pays ont déjà

résolu ce problème en mettant en place de

« Gateway » de paiement électronique et ils ont des

systèmes de sécurité pour que l'argent

dépensé sur le portail électronique arrive en

sécurité chez les destinataires. Ce n'est pas aussi

réglementé chez nous.

Le comportement des consommateurs face au e-commerce

évolue et je ne vois pas pourquoi ils auront un comportement

indifférent face à cette nouvelle habitude de consommation mais

aussi tout dépendra de la facilité d'accéder à

internet.

L'impact du covid-19 sur le comportement des

consommateurs, Janny et Peter SH LeeflangC. Hoekstra (2020), la crise

du COVID-19 affecte le comportement des consommateurs et donc la manière

dont le marketing peut être utilisé. L'utilisation du marketing

pendant (et après) la crise du COVID-19 montre (et continuera de

montrer) des similitudes avec la façon dont le marketing est

effectué pendant les ralentissements économiques.

Dekimpe et Deleersnyder (2018) ont

résumé les études les plus pertinentes sur

l'efficacité des efforts de marketing en période de

ralentissement et de reprise. Cependant, cette crise spécifique, qui

sera suivie d'une récession (contraction), présente des

caractéristiques différentes de celle associées à

une récession. Par exemple, outre une baisse de la consommation due

à une moindre confiance des consommateurs sur des revenus plus faibles,

des défauts de paiement des consommateurs sur les prêts et des

moyens financiers réduits en raison de la baisse des déplacements

de consommation se produisent également entre les catégories de

produits.

Les consommateurs sont mis au défi de

réévaluer leurs priorités de vie, ce qui peut donner lieu

à de nouvelles valeurs et critères de dépenses. Les

consommateurs se voient adoptés d'autres voies pour répondre

à leurs besoins.

2.2 ETUDES THEORIQUES

La théorie empiriste rejette les

postulats, pour ce courant, ce sont les expériences que l'individu vit,

et le milieu dans lequel il évolue, qui marquent l'individu par

conséquent ils déterminent son attitude. En d'autres termes cette

théorie fait ressortir l'idée selon laquelle l'environnement

physique de l'individu, et son expérience acquise par rapport à

un certain produit qui détermine l'attitude positive ou négative

du comportement de consommateur à l'égard de ce produit, ce qui

peut engendrer dans un cas une fidélisation de ce produit et refoulement

des autres produits. Dans l'autre cas, entraîne un détournement

vers d'autres produits.

La théorie interactionniste suppose

que la motivation naît du contact d'un individu et d'un objet dont les

caractéristiques entrent en interaction.

La théorie situationniste adopte une

perspective opposée. Selon cette théorie, les comportements sont

déterminés par des influences extérieures à

l'individu à la fois, à adopter des comportements

valorisés par le groupe. La théorie situationniste suppose que

l'individu subit l'influence externe qui oriente son comportement.

3. PROBLEMATIQUE

Selon Sem et Cornet, (2018) La problématique est une

formulation de la question de centrale de recherche. Il s'agit de l'ensemble

des questions pertinentes que se pose un chercheur sur le

phénomène observé.Pour Angeline Lotarski, (2007) la

problématique est un processus qui permet d'un thème de passer

d'une question de départ classiquement naïve des hypothèses

de travail précis.

La question de recherche est l'étape primordiale

à tout travail. Elle comprend obligatoirement un temps d'analyse et la

synthèse de la littérature qui permet de faire le point sur les

besoins du champ de l'exercice professionnelle. Il est possible de resserrer le

cadre sur une question précise pour tenter d'apporter une réponse

à un besoin spécifique d'information.

Dans un environnement incertain qui est celui du e-commerce et

une période aussi difficile qui est celui de covid-19. Les consommateurs

LUSHOIS ont besoin de plus d'assurance, d'informations concernant l'e-commerce

et d'autre part la satisfaction à leurs besoins. Au regard de tout ce

qui précède ; le problème qui nous préoccupe

dans ce sujet de recherche est celui de comprendre :

« Quelles sont les facteurs explicatifs du

comportement des consommateurs LUSHOIS face au e-commerce pendant la

période de Covid-19 ? »

4. HYPOTHESE

Selon Sem et Cornet (2018), l'hypothèse est l'ensemble

des propositions de réponses à la question de recherche. Il

s'agit d'une réponse anticipée, une affirmation provisoire qui

explique un phénomène.

Pour Dushaies (2002) cité par Kabwit (2014), une

hypothèse est un mode de raisonnement qui part d'un a priori, d'une

proposition qu'il s'agira par la suite de confirmer ou d'infirmer.

Ainsi donc, sur base des théories sur la psychologie du

comportement du consommateur, nous formulons nos hypothèses de la

manière suivante : le comportement du consommateur LUSHOIS face au

e-commerce pendant la période de COVID-19 est caractérisée

par les aspects suivant :

H1 : La motivation

H2 : La perception

H3 : L'apprentissage

H4 : La culture

H5 : La classe sociale

4. OBJECTIF POURSUIVI PAR LA

RECHERCHE

L'objectif que nous poursuivons en menant cette étude

est celui d'identifier les aspects qui influencent le comportement du

consommateur LUSHOIS face au e-commerce pendant la période de Covid-19.

5. JUSTIFICATION ET CHOIX DU

SUJET

L'intérêt que nous poursuivons dans ce travail

s'attend à trois niveaux : personnel, scientifique et

managérial.

5.1. Sur le plan

personnel :

Dans le souci de mener une étude qui met en valeur les

facteurs qui influencent le comportement des LUSHOIS face au e-commerce et de

comprendre le comportement qu'à celui-ci, étant donné que

l'e-commerce fait partie intégrante de notre domaine d'étude.

Ainsi, avec ce travail nous avons eu à réunir la théorie

dans notre milieu académique et la pratique sur terrain.

5.2 Sur le plan

scientifique :

Cette étude vient allonger la liste des

littératures existantes qui traite sur le comportement de consommateur

de e-commerce, tout en y insérant une particularité sur le

comportement des consommateurs LUSHOIS de e-commerce pendant la période

de Covid-19.

5.3 Sur le plan

managérial

Ce travail pourra servir de référence pour les

chercheurs qui veulent comprendre le comportement des consommateurs face au

E-commerce. Ainsi, elle est une contribution de notre part, pour la

compréhension du comportement des LUSHOIS face au e-commerce.

6. DELIMITATION DU SUJET

Etudier le comportement des consommateurs pendant cette

période de covid-19 n'est pas une chose facile. Pour rester pragmatique

dans ce que nous allons faire, nous délimitons notre travail, par

rapport au temps et à l'espace.

6.1 DELIMITATION TEMPORELLE

Nous travail sera basé sur les données allant de

2020-2021 afin de connaitre les réalités actuelles du

comportement des LUSHOIS face au e-commerce pendant la période de

Covid19.

6.2 DELIMITATION SPATIALE

Nous avons choisi de focaliser notre travail sur le

consommateur d'e-commerce de Ecopo-Lubumbashi précisément les

étudiants.

7. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

7.1 METHODES DE PRODUCTION DES

DONNEES

7.1.1. METHODE DOCUMENTAIRE

Méthode documentaire pour explorer ou analyser les

différentes variables qui conditionnent la compréhension de notre

sujet de mémoire en exploitant les ouvrages.

7.1.2 METHODE DE SONDAGE

Elle consiste à mener une enquête d'après

les caractéristiques d'un ensemble réduit de la population

appelée « échantillon » des personnes qui sont

représentées comme un ensemble sur lequel on souhaite

récolter les réponses des questions posées à cet

échantillon.

7.2. TECHNIQUES DE COLLECTE DES

DONNEES

Elle est définie comme un moyen de communication entre

l'enquêteur et l'enquêté, il comprend les questions

ouvertes, fermées et semi ouvertes :

ï Questions fermées l'enquêté

répond par « OUI » ou « NON »

ï Questions ouverte l'enquêté répond

alternativement en donnant son point de vue.

ï Questions semi ouvertes l'enquêté à

la faciliter de répondre librement à la question. Il s'agit de la

case autre.

7.3. TECHNIQUE D'INTERVIEW

L'interview est un procède d'investigation scientifique

utilisant une communication orale dans le but de transmettre des informations

de l'enquêté à l'enquêteur.

Elle est définie comme étant une technique qui a

pour but d'organiser un rapport de communication verbale entre deux personnes,

l'enquêté et l'enquêteur, et qui permet à

l'enquêteur de recueillir certaines informations de l'enquête

concernant un objet précis.

7.3.1. Observation directe

L'observation directe est une technique où le chercheur

est présent sur le terrain et récolte lui-même des

informations grâce à sa grille d'observation.

7.3.2 L'échantillonnage

Un échantillonnage est une sélection d'individus

ciblés pour réaliser un sondage. Les personnes interrogées

sont triées parmi la population de référence. Une

extrapolation permet ensuite d'appliquer les résultats à la

population prise pour cible.

7.4. METHODE ET TECHNIQUE

D'ANALYSE DES DONNEES

Pour l'analyse des données, nous allons utiliser le

dépouillement du questionnaire et la méthode de régression

logistique.

7.4.1 Dépouillement du

questionnaire

Dans l'encyclopédie illustrée du marketing, le

dépouillement d'enquête est la phase d'une enquête par

questionnaire pendant laquelle les résultats obtenus sur un support

papier sont traités manuellement et saisi lorsqu'ils sont

exploités.

7.4.2. Régression logistique

Selon Bourdonnais (2015), la régression logistique est

une méthode utilisée dans la modélisation pour

prédire ou expliquer une variable qualitative Y, c'est-à-dire

qu'elle prend des données binaires à partir d'un ensemble de

variables indépendantes Y continuent ou discontinuent, donc

quantitatives ou qualitatives. Le principe de la régression logistique

repose sur la survenance ou non d'un évènement. Nous pouvons

donc, non seulement prédire la survenance ou non d'un

évènement Y, mais aussi nous pouvons quantifier la

probabilité d'une variable à expliquer ou non

l'évènement. Ainsi, l'objectif du modèle logistique est

donc d'expliquer la survenance de Y à partir d'un certain

nombre de caractéristiques observées sur les individus

Xi. On cherche donc à quantifier la probabilité

d'apparition de l'évènement, on travaille donc

généralement en espérance.

7.5. Approche qualitative

Nous avons effectué notre travail une seule

approche :

L'approche qualitative :

(Creswelle,1998, p.14) « les écrivains

conviennent que l'on entreprend la recherche qualitative dans un cadre naturel

où le chercheur est un instrument de collecte de données qui

rassemble des mots ou des images, leur analyse inductive, met l'accent sur la

signification de participants, et décrit un processus qui est expressif

et convaincant dans le langage ». Ce type de recherche consiste

à produire et à analyser des données descriptives telles

que les paroles écrites ou dites et le comportement observatoire des

personnes Taylor et Bogdan (1984). Ainsi, cette approche nous a permis de

connaitre les facteurs de démotivations des consommateurs LUSHOIS face

au e-commerce.

8. STRUCTURE DU MEMOIRE

Notre mémoire est subdivisé en deux parties

essentielles à savoir la partie théorique et la partie pratique.

La partie théorique comporte deux chapitres :

Le premier chapitre intitulé « cadre

conceptuel et théorique », ce chapitre est consacré aux

définitions de concepts clés de notre sujet d'étude.

Le deuxième chapitre aborde « le cadre

empirique » est consacré la présentation de notre champ

empirique.

La deuxième partie du travail qui a un seul chapitre

qui est le troisième chapitre intitulé

« résultats de recherche ». Ici, il sera question de

présenter les résultats de recherche.

CHAPITRE 1 : CADRE

CONCEPTUEL ET THEORIQUE

Ce présent chapitre replace les différents

concepts relatifs à notre travail et au cadre théorique.

1.1. DEFINITIONS DES

CONCEPTS

1.1.1 COMPORTEMENT DU

CONSOMMATEUR

1.1.1.1. Généralités

L'étude de comportement du consommateur vise à

analyser comment des individus et des groupes choisissent, achètent et

utilisent des biens et des services afin de satisfaire leurs besoins.

Les responsables marketing doivent comprendre les

théories et les concepts clés du comportement du consommateur,

aussi analyser régulièrement les pratiques et les tendances de

consommation. Or, les décisions d'achat d'un consommateur subissent

l'influence de nombreux facteurs.

· Objectif de l'étude de comportement du

consommateur

Etudier le consommateur permet de connaitre, de comprendre et

de prédire ses comportements pour s'adapter à lui, pour

l'influencer.

Figure 1. Modèle

théorique explicatif

-Facteurs individuels

-Facteurs environnementaux

Comportement du consommateur Lushois face au

e-commerce

Variables explicative Variables

expliquée

- Motivation

- Apprentissage

- Perception

- Culture

- Classe sociale

Taux d'adhésions/d'utilisation du

e-commerce

Indicateur

Source : Nous-même

· Les sortes consommateurs :

- Consommateur Potentiel : nous

considérons un consommateur potentiel, comme une personne physique ou

morale qui détient le pouvoir d'achat, mais qui ne passe pas à

l'acte d'achat.

- Consommateur Virtuel : c'est quand le

demandeur se limite à une intention d'achat

- Consommateur réel : c'est

lorsque l'acheteur a déjà poser l'acte d'achat.

1.1.1.2. Les facteurs qui influencent le comportement du

consommateur

KOTLER (2015) ressort les facteurs qui influencent le

comportement du consommateur. Qui sont :

Figure 2. Les facteurs

explicatifs du comportement du consommateur.

|

Les facteurs individuels

|

Psychologiques

Personnels

|

- La motivation

- La perception

- L'apprentissage

- Les émotions

- La mémoire

- L'âge et le cycle de vie

- La profession et la position économique

- La personnalité et le concept de soi

- Les styles de vie et valeurs

|

|

Les facteurs

environnements

|

Sociaux

Culturels

|

- Les groupes et les leaders d'opinion

- Les cliques

- La famille

- Les statuts et les rôles

- La culture et les sous-cultures

- La classe sociale

|

A. Les facteurs individuels

· Motivation

Les besoins ressentis par un individu sont de nature

très diverse. Certains sont biogéniques, issus d'états de

tension psychologique tels que la faim, la protection, l'affection... D'autres

psychogéniques, engendré par un inconfort psychologique, par

exemple le besoin, de reconnaissance. La plupart des besoins, latents ou

conscients, ne poussent pas l'individu à agir. Pour que l'action

intervienne, il faut que le besoin ait atteint un niveau d'intensité

suffisant pour devenir une motivation.

· Perception

Un individu motivé est prêt à l'action. La

forme que prendra celle-ci dépend de sa perception de la situation de la

situation.

La perception est processus par lequel un individu choisit,

organise et interprète des éléments d'information externe

pour construire une image cohérente du monde qui l'entoure.

· L'apprentissage

Lorsqu'il agit, un individu se trouve soumis aux effets

directs et indirects de ses actes, qui influencent son comportement

ultérieur.

La plupart de nos comportements sont appris. Face à une

motivation d'achat, et l'expérience passée va déterminer

quand, où et comment un consommateur se met en action.

· Les émotions

La réponse des consommateurs aux stimuli marketing

n'est pas uniquement cognitive et rationnelle, elle est également

émotionnelle. Des marques comme Coca-Cola et McDonald's s'appuient sur

le facteur émotionnel depuis des années. En effet un produit, une

marque peut générer chez ses clients de la fierté, de

l'excitation, de la confiance...

· La mémoire

Un processus d'activation de noeud à noeud

détermine les souvenirs qui émergent dans une situation

donnée.

· L'âge et le cycle de vie

Les produits et les services achetés par une personne

évoluent tout au long de sa vie. L'individu modifie son alimentation,

ses vêtements, ses meubles, équipements, loisirs, etc.

· La profession et la position économiques

Le métier exercé par une personne est à

l'origine de nombreux achats. Ainsi, un ouvrier du bâtiment a besoin de

vêtements solides et des chaussures de travail adaptées à

l'environnement extérieur.

La position économique détermine

également ce que le consommateur est en mesure d'acheter. Cette position

est fonction de son revenu (niveau, régularité,

périodicité), de son patrimoine, de sa capacité

d'endettement et de son attitude vis-à-vis de l'épargne et du

crédit.

· La personnalité et le concept de

soi

Tout individu a une personnalité qu'il exprime à

travers son comportement d'achat.

La personnalité est un ensemble de

caractéristiques psychologique distinctives qui engendrent des

réponses cohérentes et durables à ses stimuli externes

émanant de l'environnement.

Le concept de soi est le représentant subjectif de la

personnalité. C'est-à-dire il correspond à l'image que

l'individu a de lui-même et à la manière dont il pense que

les autres voient.

· Le style de vie et les valeurs

Des individus partageant la même sous-culture, la

même classe sociale et la même profession peuvent avoir des styles

de vie différents.

Le style de vie d'une personne est un schéma de vie

exprimé en fonction de ses activités, de ses centres

d'intérêt et de ses opinions.

Les styles de vie s'expliquent en partie par les valeurs

auxquelles aspirent les individus.

Les valeurs sont des croyances durables selon lesquelles

certains modes de comportement et certains buts de l'existence sont

personnellement préférables à d'autres. Elles permettent

à l'individu de définir son identité et de justifier ses

actes.

B. Les facteurs environnementaux

· Les groupes et les leaders d'opinion

Les groupes auxquels un individu appartient sont ceux qui

exercent une influence sur ses attitudes ou ses comportements.

L'influence des groupes intervient de trois

façons : ils proposent à l'individu des modèles de

comportement et de mode de vie ; ils influencent l'image qu'il se fait de

lui-même ; ils engendrent des pressions en faveur d'une certaine

conformité de comportement, qui peut affecter les choix de produits et

de marques.

Les leaders d'opinion se répartissent dans toute les

couches de la société et sont spécialisés : un

individu jouissant d'une certaine autorité en matière de jeux

vidéo peut être suiveur sur les vêtements.

· Les cliques

Les chercheurs en communication voient la

société comme un ensemble de cliques, de petits groupes

composés de membres en fréquente interaction.

· La famille

Le comportement d'un consommateur est influencé par les

différents membres de sa famille. Il est donc utile de distinguer deux

sortes de cellules familiales : la famille d'orientation, qui se compose

des parents et la famille procréation formée par le conjoint et

les enfants. Dans la famille d'orientation, un individu acquiert certaines

attitudes envers la religion, la politique, mais aussi envers lui-même,

ses espoirs et ses ambitions.

· Les statuts et les rôles

Un individu fait partie de nombreux groupes tout au long de sa

vie : famille, groupes d'amis, associations, clubs, etc. La position de

chacun occupe dans un groupe est en effet régentée par un statut

auquel correspond leurs rôles.

· La culture et les sous-cultures

La culture est un ensemble de connaissance de croyances, de

normes, de valeurs et de traditions acquises par l'homme en tant que membre de

telle ou telle société. Elle détermine de manière

fondamentale les désirs et les comportements des individus.

· La classe sociale

On appelle classe sociale des groupes relativement

homogènes et permanents, ordonnés les uns par rapport aux autres,

et dont les membres partagent le même mode de vie et le même

comportement.

La classe sociale constitue un indicateur composite qui

reflète la stratification sociale de la société.

Les personnes appartenant à une même classe

sociale ont tendance à se comporter de façon relativement

homogène dans leurs choix de marques et de produits sur les nombreuses

catégories telle que les vêtements ou les loisirs.

1.1.1.3. Les étapes du processus d'achat

Il est essentiel d'appréhender l'expérience du

client dans son intégralité, depuis la reconnaissance du

problème et la recherche d'information jusqu'à l'utilisation et

l'abandon du produit. La figure 3 illustre un modèle de processus

d'achat comportant 5 cinq phases : la reconnaissance du problème,

la recherche d'information, évaluation des alternatives

Figure 3. Les étapes

du processus d'achat

Reconnaissancedu problème

Comportement post-achat

Décision d'achat

Evaluation des alternatives

Recherche d'information

Source : nous-même

A. La reconnaissance du problème

Le début du processus est la révélation

du problème suite à des stimulus internes ou externes. Cette

première phase, intervient lorsque le consommateur prend conscience du

besoin qu'il ressent.

B. La recherche d'information

Les consommateurs recherchent souvent plus d'information sur

le produit et cette recherche peut porter sur différents sujets.

On distingue deux sortes de recherche : les sources

d'information et la dynamique de recherche.

· L'évaluation des

alternatives

Au moment où il reçoit de l'information,

l'individu s'en sert pour réduire ses incertitudes quant aux

alternatives et à leur attrait respectif.

· La décision d'achat

C'est le but du comportement de consommateur. L'individu qui

agit en tant qu'acheteur n'a qu'un seul but en tête, c'est satisfaire ses

besoins et ses désirs en acquérant des produits ou services.

· Le comportement d'achat

Après avoir acheté et fait l'expérience

du produit, le consommateur éprouve un sentiment de satisfaction ou, au

contraire, de mécontentement. Il peut ressentir une certaine dissonance

s'il est déçu par des caractéristiques du produit ou s'il

entend des commentaires favorables sur les marques concurrentes, il recherche

alors des informations qui confortent sa décision. La communication

marketing joue un rôle de renforcement des consommateurs dans leurs choix

antérieurs vis-à-vis de la marque.

La tâche du marketing ne s'arrête donc pas

à l'acte de vente. Il est essentiel d'étudier la satisfaction,

les actions post-achat et l'utilisation qui est faite du produit.

1.1.2. LE MARCHE ET SES

ACTEURS

Le terme « marché » défini

comme le lieu de la rencontre entre l'offre et la demande pour échanger

des biens et des services en échange de monnaie. Et du point de vue

marketing :

ü Selon KOTLER, le marché est l'ensemble des

clients capables et désireux de procéder à un

échange leur permettant de satisfaire un besoin ou un désir.

ü Selon LENDREVIE, le marché est l'ensemble des

publics susceptible d'exercer une influence sur les ventes d'un produit.

1.1.2.1. Les acteurs d'un marché

L'orientation-marché implique que l'entreprise prenne

en compte, dans son analyse, tous les acteurs et intervenants qui, de

près ou de loin, influencent la décision d'achat du client et

font donc partie du « marché » au sens large.

Il existe 5 acteurs clés du marché : clients ou

utilisateurs, distributeurs, concurrents, prescripteurs et stakeholders ou

macro-markéting.

- Le client final ou direct

La satisfaction des besoins du client final (ou du client

direct) est évidemment le premier objectif qui rejoint celui du concept

marketing traditionnel. Le client final peut être très

différent du client direct de l'entreprise, selon qu'il s'agit d'un

marché de biens de consommation ou d'un marché industriel.

- Le client distributeur

La lutte pour le contrôle de la demande et de

l'accès au marché a toujours été un enjeu

stratégique majeur pour les fabricants et les distributeurs.

Les relations fabricants-distributeurs sont restées

longtemps celles de partenaires ayant des intérêts communs. Depuis

la montée en puissance de la grande distribution dans le secteur des

biens de grande consommation, ces relations sont devenues des relations

ambiguës.

- La concurrence

Les concurrents directs, comme la concurrence des produits de

substitution, sont des acteurs clés dans les marchés puisque

c'est par rapport à eux que l'entreprise va définir l'avantage

concurrentiel sur lequel elle base sa stratégie de développement.

- Les clients prescripteurs

Dans nombreux marchés, en plus des acteurs

traditionnels-clients, distributeurs et concurrents-d 'autres individus ou

organisations peuvent exercer un rôle important en conseillant, en

recommandant ou en prescrivant des marques, des produits ou services aux

clients et/ou aux distributeurs.

Cette optique implique que l'entreprise identifie les leaders

d'opinions et les prescripteurs clés, évalue la nature et

l'importance du rôle qu'ils exercent dans le processus de formation de la

décision d'achat et mettant au point une stratégie de

communication pour les informer, les motiver et pour obtenir leur soutien.

- L'environnement macromarketing (les autres

stakeholders)

Dans tout marché, des facteurs de l'environnement

social, technologique, économique, écologique et politique

pèsent sur le développement futur de ce marché.

L'entreprise ayant adopté une orientation-marché doit donc

développer un système de suivi de son environnement

macromarketing afin d'anticiper ces changements et de faciliter l'adoption en

temps utile des contre-mesures appropriées.

1.1.2.2. Les facteurs d'évolution d'un

marché

Dans l'évolution d'un marché,

- Le produit

On appelle produit tout ce qui peut être offert sur un

marché de façon à y satisfaire un besoin.

Un produit peut être un bien tangible, un service, Le

produit est donc au coeur de l'offre. Il représente ce qui

répondra aux besoins des consommateurs. Si le produit est

défectueux, tout le reste échoue. Les attributs du produit

vis-à-vis des attributs offerts par des produits et des substituts

concurrents, sont importants dans la formulation de la stratégie de

marketing.

- Le prix

Le prix à beaucoup d'impact sur le niveau de

satisfaction de l'acheteur du service, le prix est souvent

considéré comme un indicateur de la qualité. Le prix par

rapport à la concurrence, il constitue un pôle de

référence. Pour fixer le prix des produits, l'entreprise doit se

référer à la concurrence tout en sachant que le celui-ci

à une forte influence sur le marché.

- La distribution

Elle constitue souvent un aspect complémentaire de la

valeur pour le client. Elle désigne les endroits ou une entreprise rend

son produit disponible pour ses clients cible.

- La communication

La communication est vue comme une technique visant à

influencer les comportements des consommateurs. Les objectifs de la

communication varient en fonction des cibles à atteindre, la

communication et tous ses outils ont remarquablement propulsés les

affaires et l'extension du marché.

1.1.3. LE PRODUIT

1.1.3.1. LES CARACTERISQUES DU PRODUIT

Le produit est défini comme un ensemble de

caractéristiques tangible. Les produits sont généralement

classés à partir de trois caractéristiques majeures :

leur durée de vie, leur caractère tangible ou non et les

habitudes d'achat des clients.

a) La durée de vie et la

tangibilité

Selon les deux critères, on peut distinguer plusieurs

types de produits :

Ø Les biens périssables

Ce sont biens tangibles consommés en un petit nombre de

fois (produits alimentaires, beauté, etc.). Parce qu'ils sont

achetés fréquemment, distribués dans le nombreux point de

vente et font l'objet de multiples actions de communication pour stimuler

l'achat.

Ø Les biens durables

Ce sont des biens tangibles qui survivent à de nombreux

utilisations (électroménager, réfrigérateurs). Ils

exigent un effort de ventes.

Ø Les services

Ce sont des activités intangibles et

périssables, ils exigent un contrôle de la qualité, une

certaine crédibilité du prestataire et de l'adaptation aux

besoins de chaque client.

b) Les produits de grande consommation

Ø Les produits d'achat courant

Le client à l'habitude d'acheter fréquemment et

rapidement, tels que les produits de première nécessité

qui correspond aux achats les plus courants : pain, lait, dentifrice, etc.

les produits d'achat impulsif sont acquis sans préméditation ni

effort particulier d'information, comme les chewing-gums. Ils sont disponibles

à des nombreux endroits faciles d'accès. Les produits de

dépannage sont souvent achetés lorsque le besoin s'en fait

sentir : un parapluie lorsqu'il pleut.

Ø Les produits à achat planifié

Ce sont des produits sur lesquels le client se renseigne avant

l'achat et établit des comparaisons sur des critères tels

que : la qualité, le prix, et le style.

Ø Les produits de

spécialité

Ce sont les produits aux caractéristiques uniques ou

l'image est bien définie, de sorte que de nombreux d'acheteurs sont

disposés à faire un achat particulier pour en disposer (voitures,

parfums, alcools).

Ø Les produits non recherchés

Ce sont les produits que le consommateur ne connait pas ou

auxquels il ne pense pas naturellement, comme les détecteurs de

fumée, les assurances vie. De leur nature, les produits non

recherchés nécessitent un marketing attentif, souvent

fondé sur la vente personnalisée.

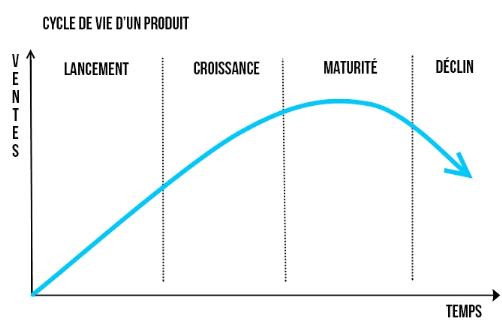

1.1.3.2 Le cycle de vie d'un produit

On distingue quatre phases dans le cycle de vie d'un

produit : phase de lancement, phase de croissance, phase de

maturité et le déclin.

Figure 4 : Cycle de vie

d'un produit

Source :

https://www.qualtrics.com

A. Phase de lancement

Le produit arrive sur le marché, les couts sont

importants et sont liés à la promotion et à la production

du produit ne lui permet pas d'être rentable.

B. Phase de croissance

Dans cette phase, le produit devient rentable, le produit

commence à gagner des parts de marché. L'objectif étant de

maintenir cette étape de croissance le plus longtemps possible, ceci en

jouant notamment sur les éléments du marketing mix (le prix, la

promotion, la distribution et la communication).

C. Phase de maturité

Le produit ne connait plus de croissance, il ne gagne ni ne

perd de part de marché. La rentabilité est forte mais elle

stagne, les couts de production sont faibles car le processus est

maitrisé. Cependant il est impératif de continuer la promotion du

produit, dont les couts ne peuvent pas être réduits car elle

garantit la longévité de ce produit. Dans cette phase

l'entreprise à tout intérêt à investir dans de

nouveaux produits en injectant les profits liés à la

rentabilité du produit mature dans l'innovation.

D. Phase de déclin

Le produit est en fin de vie, ses parts de marché et sa

rentabilité diminuent. Ce déclin est le signe d'une perte

d'intérêt des consommateurs envers ce produit ou de

l'arrivée d'un produit de substitution venant s'accaparer le

marché du produit vieillissant.

1.1.4. INTERNET

Ensemble de réseaux mondiaux interconnectés qui

permet à des ordinateurs et à des serveurs de communiquer

efficacement au moyen d'un protocole de communication commun et qui permet

d'avoir accès à différent domaine et qui facilite les

capacités des recherches chez les internautes.

1.1.5. COMMERCE ELECTRONIQUE

1.1.5.1. Définition

Le e-commerce ou commerce électronique est

l'échange pécuniaire de biens, des services et d'informations par

l'intermédiaire des réseaux informatiques, notamment internet

également la dénomination anglaise e-commerce.

L'association pour le commerce et les services en ligne(ACSEL)

propose deux définitions du commerce en ligne restrictive et une autre

plus extensive :

1. Le commerce électronique désigne l'ensemble

des échanges commerciaux dans lesquels l'achat s'effectue sur le

réseau de télécommunications. Par commerce

électronique, on sous entends la prise de commande que l'achat avec

paiement. Et l'acte d'achat concerne autant les achats de biens que les achats

de services en ligne.

2. Plus extensive, cette définition inclut l'ensemble

des usages commerciaux des réseaux. Il est bien entendu le commerce

électronique est avant tout du commerce et que l'internet n'est qu'un

support de communication, comme entre autre, l'échanges des

données informatisées. Il recouvre toute opération de

vente de biens et de services via un canal électronique.

3. Selon Dr. Tarik Abd-Al-Aal Hammad,

« le commerce électronique est un processus d'échange

des biens et des services, et aussi ce terme comprend l'accord entre les

parties par les moyens électroniques normalement par l'internet.

De plus, le commerce électronique est l'ensemble des

opérations de la production, de la livraison et la commercialisation des

produits ». Le commerce électronique est la possibilité

de vendre et d'acheter des biens matériels ou immatériels ou des

services par le biais du réseau internet. Ce nouveau mode de

distribution ne laisse personne indifférent.

Sur un site de commerce électronique, on trouve des

informations sur le produit ou la société, mais aussi la

possibilité, de prise de commande automatique, le paiement en ligne

sécurisé, la présence d'outils marketing d'analyse du

profil consommateur, et même quelques fois la livraison du produit en

ligne comme pour la presse ou les logiciels en téléchargement.

Le commerce électronique est le résultat de la

création et de l'investissement des affaires en utilisant les

technologies de l'internet. Le commerce électronique est une

activité qui n'est pas un produit d'être en soi mais un mode

d'utilisation mis à disposition des internautes.

4. Selon Efraim Turban, « le

commerce électronique (CE) est un concept émergé qui

décrit le processus des ventes, des achats, ou des échanges des

produits, des services et d'informations par les réseaux

internet ».

Cette nouvelle technique a des avantages et des risques qui

affectent la société, les consommateurs et les entreprises. Elle

a commencé à apparaitre partout dans le monde. Certains pays ont

commencé le lancement de cette technique de cette technique dans

différents domaines d'affaires tels que : les médicaments,

les jeux vidéo, les livres, les billets d'avions... d'autres ne

commencent pas encore à implanter cette technologie, et certains sont en

train de mettre ce moyen informatique à disposition.

D'une part, le mécanisme de commerce

électronique a des profits potentiels dans les sociétés

tels que ; le développement du marché au niveau national et

international, comme par exemple la réponse rapide d'un fournisseur et

la livraison en avance d'une matière première pour fabriquer un

produit qui se reflète positivement de chiffre d'affaires d'une

compagnie.

D'autre part, des risques du commerce électronique

doivent être pris en compte.

Comme par exemple ; la restriction du marché du

fait de la nécessité d'un minimum de maitrise de l'outil

informatique de la part du client, l'efficacité relative du service

après-vente mais aussi le manque de la sécurité

complète d'un système sur un site web reflète

négativement sur la confiance d'un client qui va hésiter à

consulter ce site ou bien à acheter quelques articles.

Enfin certains pays souffrent des prix augmentés des

connexions internet et ils ont besoins d'apprendre tout ce qui concerne cette

technologie, ses fonctions, avantage et son futur...

5. Selon l'Union européenne, le

commerce électronique est un nouveau domaine qui recouvre les

échanges transfrontières de marchandises par voie

électronique. Globalement, on entend par commerce électronique la

production, la promotion, la vente et la distribution de produits par des

réseaux de télécommunications.

- Le commerce électronique direct :

c'est-à-dire la commande en ligne, le paiement et la livraison de biens

et services intangibles comme les logiciels informatiques ou les produits de

loisirs.

- Le commerce électronique indirect :

c'est-à-dire la commande en ligne de biens tangibles devants encore

être livrée physiquement et qui dépend donc de facteurs

externes tels que l'efficacité du système de transport.

1.1.5.2 Evolution et historique du commerce

électronique :

- Echange de données informatisées(EDI)

: le terme commerce électronique n'est pas totalement nouveau,

en effet, ce que l'on appelle commerce électronique ou e-commerce est en

fait la connexion électronique permettant aux acheteurs d'être en

contact avec des clients et des fournisseurs pour échanger l'information

électroniquement et pour se procurer des biens et services.

- Le passage de l'échange de données

informatisées vers le commerce électronique :

Malgré la réussite de l'EDI à simplifier

et rationnaliser les procédures commerciales internationales. Faudrait

noter que les systèmes d'EDI présentent certains

inconvénients tels que :

Ø Il n'a concerné qu'un très petit nombre

de grandes entreprises, seules à disposer des ressources pour

s'équiper d'une telle solution.

Ø Il s'est surtout cantonné à la fonction

achat de grands groupes et encore à l'achat des biens directs, il a

rarement pu être étendu aux biens indirects.

Ø L'EDI fonctionnait en réseau fermé avec

des protocoles souvent propriétaires ne facilitant pas

l'intercommunication entre les différents réseaux.

1.1.5.3. Particularités du commerce

électronique par rapport au commerce traditionnel :

Une comparaison entre le commerce traditionnel et le commerce

électronique est schématisée dans le tableau

suivant :

Tableau 4 : comparaison

entre le commerce traditionnel et le commerce électronique

|

Commerce traditionnel

|

Commerce électronique

|

|

Utilisation d'un support traditionnel : papier.

|

Utilisation d'un support informatique

|

|

Rencontre des acteurs sur un lieu physique : le

marché.

|

Lieu de commerce= marché virtuel

|

|

Rencontre physique entre les acheteurs et les vendeurs.

|

Réalisation des transactions sans à travers des

liens informatiques.

|

|

Paiement par monnaie dans la majorité des cas.

|

Règlement par transactions numérique de compte

à compte

|

Source : nous-même

Les transactions en ligne offrent de nombreux avantages que le

commerce traditionnel ne permet pas, notamment la rapidité, la

réduction importante du cycle de vente et la réduction des

coûts.

1.1.5.4. Les différents intervenants dans une

transaction électronique :

§ Les clients : sont ceux qui

veulent acquérir un bien ou un service pour satisfaire un besoin

quelconque.

Les clients peuvent effectués des achats en ligne en

utilisant leurs cartes de crédits.

§ Les vendeurs : ce sont ceux qui,

possèdent un bien ou un service et sont désireux de se

départir de ce bien ou de fournir ce service moyennant une

rémunération et utilisant, à cette fin des supports

informatiques et électroniques.

§ Les intermédiaires : ce

sont ceux qui facilitent le processus de transaction commerciale entre clients

et vendeurs. Deux types d'intermédiaires :

- Les intermédiaires techniques :

fournisseurs d'accès internet, responsables de la publication des

informations des vendeurs, de l'honnêteté des informations

- transmises par les clients.

- Les intermédiaires financiers :

les émetteurs de cartes de crédits qui effectuent les transferts

d'argent du compte du client vers celui du vendeur ou de l'entreprise.

1.1.5.5. le processus d'une transaction

électronique

Le schéma suivant détaille les

différentes étapes d'une transaction

électronique :

Figure 5 : Etapes

d'une transaction électronique

Source :

http://www.memoireonline.com

Etape 1 : Achat de biens ou de

services

Le client se connecte à un site marchand et

procède à la sélection des articles à acheter ou

aux créances à régler.

Etape 2 : Confirmation de la

commande

Une fois son choix validé, il confirme son attention de

payer par carte bancaire en cliquant sur le

bouton « Payer » et il sera orienté

automatiquement vers la page de paiement sécurisée de

l'intermédiaire.

Etape 3 :Saisie des données de

paiement

L'intermédiaire reçoit et vérifie la

conformité de la demande de paiement reçue du site marchand et

affiche au client un écran de paiement personnalisé.

Source :

http://www.memoireonline.com

Le client renseigne les informations de paiement requises,

entre autres, le type de sa carte (VISA/MasterCard/cmi/Maestro), son

numéro et sa date de validité.

Etape 4 et 5 : Demande d'authentification

de la carte et réponse par l'émetteur à la demande

d'authentification

Etape 6 à 9 : Demande

d'autorisation et réponse

En temps réel, une demande d'autorisation est

envoyée par Maroc Télécommerce au centre monétique

interbancaire(CMI) qui la transmet via son réseau Interbancaire à

la banque du porteur de la carte. Cette dernière accepte ou refuse la

demande d'autorisation et retourne le résultat de l'autorisation au CMI

qui la route vers l'intermédiaire.

Etape 10 : Répercussion de la

réponse sur le client

L'intermédiaire vérifie, enregistre le

résultat de l'autorisation et affiche en temps réel une

réponse au client :

- Reçu du paiement si réponse positive,

c'est-à-dire si l'autorisation a été accordée et

acceptée.

- Message de refus le cas échéant. Le client

sera invité à refaire sa demande de paiement.

Etape 11 : Confirmation de la transaction

au CMI.

Etape 12 : Règlement de la

transaction

Une fois la transaction validée par le

commerçant le CMI procède au règlement en débitant

le client et en créditant le commerçant.

Bref, on peut récapituler le processus d'une

transaction électronique en 3 phases :

· Shopping : le client et le marchand se mettent

d'accord à travers un site marchand sur unensemble de biens à

acheter et sur le montant à payer par le client.

· Paiement : l'intermédiaire financier CMI

procède au règlement de la transaction après

l'authentification de la carte de crédit et l'obtention d'une

autorisation de paiement auprès de la banque du client.

· Livraison : au terme de la transaction de paiement

le marchand rend au client les biens ou fourni les services

préalablement sélectionnés.

Il faut distinguer les différentes formes du commerce

électronique :

§ Le commerce inter-entreprises (le BtoB : Business

to Business) ;

§ Le commerce auprès des ménages : les

ventes de biens et services aux particuliers (le BtoC : Business to

Consumer) ;

§ Le commerce de particuliers à particuliers comme

e-Bay ou PriceMinister (le CtoC : Consumer to Consumer).

1.2. CADRE THEORIQUE

Une théorie est la réunion d'un ensemble des

lois concernant un phénomène donné en un corps explicatif

global et synthétique selon Aktouf (2016).

Depuis un certain temps, il a été observé

plusieurs mutations de l'évolution qui ont pour conséquence

nombreux changements d'attitude du comportement des consommateurs LUSHOIS qui a

été conduit à devoir changées ses habitudes de

consommations pour satisfaire ses besoins. Pour notre part, il nous a

été demandé de faire une étude sur le

phénomène observé et nous avons eu à recourir

à quelques théories :

1.2.1. THEORIE SUR L'ASYMETRIE

D'INFORMATION

On parle d'asymétrie d'information lorsque certains

participants ne disposent pas les informations pertinentes que d'autres.

George Akerlof et le marché de

tacots

Akerlof publie The Market for "Lemons" en

1970, qui met en évidence une situation d'asymétrie d'information

sur un marché. Le marché étudié est celui de

Lemons, que l'on peut traduire par « tacots »

L'asymétrie d'information décrit en ce sens une

situation dans laquelle les acteurs d'un marché ne disposent pas des

mêmes informations sur les conditions d'échange. Cette situation

est par nature contraire au standard de transparence de l'information

prédominant dans un modèle de concurrence pure et parfaite.

Dans le marché de tacots, selon l'exemple des voitures

d'occasion développé par Akerlof, « le vendeur d'une

voiture d'occasion détient plus d'informations que les acheteurs

potentiels. Dans la mesure où ces derniers savent que le marché

comporte des voitures de mauvaise qualité, ils chercheront à les

payer au prix correspondant à la qualité moyenne, ce qui conduira

les propriétaires de voitures de bonne qualité à les

retirer du marché. En contribuant à réduire de proche en

proche la qualité moyenne des véhicules vendus, ce processus peut

finir par entraîner la disparition complète du marché des

voitures d'occasion.

Selon le modèle de Taylor (1974), vise

à modéliser la décision d'achat du consommateur. Sa

théorie part du principe que le marché étant libre, le

consommateur dispose de toute latitude pour opérer un choix parmi les

biens qui s'offrent à lui. Dans ce contexte, Taylor estime que le

problème central du consommateur est celui du choix. Dans la mesure

où le résultat de ce choix ne peut être connu que dans le

futur, cela implique que l'individu est dans l'obligation prendre certains

risques. Toute la question du comportement du consommateur se centre donc sur

les mécanismes qui contribuent à générer ou

à gérer cette anxiété. D'une manière

générale, Taylor considère que le comportement du

consommateur est tiraillé entre deux objectifs contradictoires.

Dans cette perspective, le consommateur utilise et

développe des stratégies de réduction du risque. Pour

Taylor, toutes les situations de choix comportent deux types de risques. Le

premier est le risque inhérent à l'incertitude du résultat

de la décision. Si l'individu achète un bien, il est toujours

possible que ce dernier ait un défaut qui rende sa consommation

impossible. Le second est lié à l'incertitude sur les

conséquences que peuvent entraîner le fait de faire une erreur

dans son choix.

1.2.2. THEORIE DE LA

RATIONNALITE LIMITEE (Herbert Simon 1983)

La rationalité limitée est un concept

utilité en sociologie, en psychologie, en micro-économie ou

encore en philosophie. Ce concept porte sur l'étude du comportement d'un

individu, appelé, ici, un acteur, face à un choix. Il suppose que

cet acteur a un comportement rational, mais que cette rationalité est

limitée en termes de capacité cognitive et d'informations

disponibles.

En d'autres termes, l'acteur est rationnel s'il

préfère B à C et C à D permettant de déduire

ainsi qu'il préfère A à D. Cependant, lors d'un choix

complexe, il cherche moins à étudier l'ensemble des

possibilités qu'à trouver une solution raisonnable.

La rationalité individuelle est limitée par les

habitudes et les réflexes, les valeurs, la perception du contexte des

objectifs à atteindre, l'étendue des connaissances ; son

comportement est induit par l'information. Il réagit, cependant, aux

stimuli informationnels.

Les principes de la théorie des décisions et de

la rationalité limitée sont :

- L'information n'est pas parfaite et tout individu ne peut

maitriser ni traiter la totalité de l'information même lorsqu'elle

est disponible,

- L'individu ne cherche pas à atteindre le choix

optimal, mais il se contentera des situations satisfaisantes ; la

satisfaction remplace donc maximisation et l'effort d'assouvissement s'oppose

à l'effort de maximisation.

Moyen + but + informations = comportement

Pour expliquer le processus rationnel conduisant à la

prise de décision, Herbert propose une suite logique basée sur le

mécanisme IMC qui signifie :

§ Intelligence (I) : Processus de réflexion

qui délimite le problème et situe les éléments et

facteurs à prendre en compte,

§ Modélisation (M) : Identification et

évaluation des résolutions alternatives envisageables,

§ Choix (C) : Sélection des solutions et

choix de première solution satisfaisante.

Cette théorie a été choisie et

insérée dans notre travaille car elle nous permet de comprendre

les limites qui bloque l'utilisation de e-commerce chez les consommateurs

LUSHOIS.

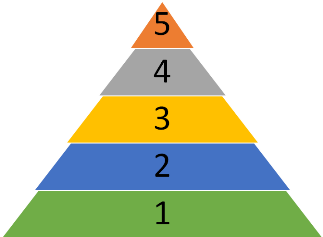

1.2.3. THEORIE DE MASLOW

(Abraham Maslow, 1943)

La théorie de Maslow est une théorie de la

motivation élaborée par le psychologue Abraham Maslow en 1943. Il

y donna en 1970 une conclusion complète dans son ouvrage motivation and

personality. L'auteur découvrit que les besoins s'inscrivaient dans le

cadre d'une hiérarchie et que tous les besoins étaient

continuellement présents, mais que certains se faisaient plus sentir que

d'autres à un moment donné. C'est donc une représentation

en catégories des besoins humains, par ordre de priorité. Pour

l'auteur, les êtres humains possèdent des multiples besoins qu'il

va catégoriser en 5 niveaux et il existe une priorité suivant

laquelle il faut répondre ces besoins. D'après la théorie

de Maslow, chaque motivation humaine est initiée dans le but de

répondre à au moins un des besoins fondamentaux qu'il

énonce dans sa théorie.

Figure 6 : Pyramide des

besoins de Maslow.

Source : nous-même

1. Besoins physiologiques

Les besoins physiologiques directement liés à la

survie de l'individu, ce sont typiquement des besoins concrets (manger, boire,

se vêtir, se reproduire, dormir...).

2. Besoins de sécurités

Les besoins de sécurité proviennent de

l'aspiration de chacun d'entre nous à être protégé

physiquement et moralement. Ce sont des besoins complexe dans la mesure

où ils recouvrent une part objective « notre

sécurité et celle de notre famille » et une part

subjective liée à nos craintes, nos peurs et nos anticipations

qu'elles soient rationnelles ou non

3. Besoins d'appartenance et d'affection

Ce sont les besoins d'appartenance à un groupe qu'il

soit social, relationnel ou statutaire. Le premier groupe d'appartenance d'une

personne est la famille.

4. Besoins d'estime

Les besoins d'estime correspondent aux besoins de

considérations, de réputation et de reconnaissance, de gloire. La

mesure d'estime peut aussi être liée aux gratifications

accordées à la personne.

5. Besoin de s'accomplir

Le besoin de s'accomplir correspond au besoin de se

réaliser, d'exploiter et de mettre en valeur son potentiel personnel

dans tous les domaines de la vie.

1.2.4. THEORIE DE

L'APPRENTISSAGE SOCIAL (Bandura, 1969-1977)

La théorie de l'apprentissage social a

été développée par Albert Bandura (1969,1977).

Selon cet auteur, l'apprentissage social est un processus par lequel un

individu modèle son comportement en imitant celui des autres individus,

il s'agit d'un apprentissage par observation. En effet, l'individu augmente son

répertoire d'actions en voyant et/ou en entendant des individus adopter

un comportement donné. Pour les tenants de l'apprentissage social,

l'apprentissage incident (ça veut dire qui n'est pas soutenu par un

besoin qu'un individu cherche à satisfaire). En d'autres termes, le

comportement doit paraitre utile à l'individu qui l'imite.

Le processus d'apprentissage comporte quatre phases, à

savoir :

- L'attention

- La mémorisation

- La récupération en mémoire

- La reproduction

Ces phases sont celles au cours desquelles l'individu observe

des modèles en se focalisant sur les informations pertinentes, il les

enregistre ensuite dans sa mémoire, les récupère pour

enfin reproduire le comportement de son choix. Bandura montre cependant que,

tous les sujets n'exercent pas la même influence en tant que

modèle. L'auteur poursuit en disant que l'individu aura plutôt

tendance à reproduire les comportements qui conduisent à des

gratifications, et évitera d'aligner son comportement sur des

modèles qu'il juge éloignés de sa propre situation. Ainsi,

un consommateur qui adopte un produit qui plait à son entourage tire

satisfaction directe lorsqu'il reçoit des compliments positives. Par

ailleurs, cette théorie permet de mieux comprendre la naissance de

certains comportements chez certains individus.

CHAPITRE 2 : CADRE

EMPIRIQUE

Dans ce chapitre, nous présentons le champ empirique de

notre étude. Dans cette présentation il sera question de

l'historique d'EcoPo, de ses visions, mission, valeurs et objectifs ; de

la structure administrative et de l'organisation ; de la formation ;

des ressources financières et autres engagements et sélection.

2.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET

HISTORIQUE

L'Ecole supérieure de la gouvernance Economique et

Politique, EcoPo en sigle est d'une manière provisoire au Collège

Imara. Situé sur l'avenue Mama Yemo, Quartier kiwele, Commune de

Lubumbashi ; province du Haut-Katanga en République

Démocratique du Congo.

L'EcoPo est une oeuvre des Salésiens de Don Bosco qui

organise des enseignements conformément aux normes internationales

connues sous l'application de « Système LMD

». Cela concerne aussi le déroulement des études,

le type de diplômes décernés et, avant tout, le niveau des

enseignements et des épreuves. Les diplômes sont reconnus au

niveau national, grâce à une convention signée avec

l'Université de Lubumbashi (UNILU) qui garantit l'équivalence des

diplômes.

Acte de création de l'EcoPo :

Un arrêté de fonctionnement du Ministère

de l'Enseignement supérieur et universitaire congolais, n°094

MINESU/CABMIN/MML/KOB/2011 est à l'origine à la création

de l'EcoPo. L'EcoPo-Lubumbashi, oeuvre de Don Bosco, a ouvert ses portes pour

la première fois le 4 octobre 2010, avec une promotion

expérimentale de 45 étudiants inscrits, après une

sélection, en Préparatoire au Master.

2.2 STRUCTURE ADMINISTRATIVE

EcoPo fonctionne encore avec une administration restreinte le

temps de finir de construire son campus propre et être dotée d'une

structure administrative complète. Ainsi EcoPo-Lubumbashi fonctionne

selon la structure suivante : Conseil d'Administration, Comité de

Gestion, Conseil de l'Etablissement, Conseil des Unités d'Enseignement

et Bureau de Coordination des Etudiants.

1. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'Administration est l'organe suprême de

conception, d'orientation, de décision et d'audit de l'école. Il

est composé de(du) :

· Représentant légal des oeuvres de Don

Bosco qui est d'office le Président du Conseil

· Vicaire provincial

· L'Econome provincial

· Représentant de chaque partenaire

Co-gestionnaire

· Directeur Général d'EcoPo

· Secrétaire Général

Académique

· L'Administration du budget.

2. CONSEIL DE L'ETABLISSEMENT

Le conseil de l'établissement est l'organe

d'orientation de la politique académique, administrative et

financière d'EcoPo. Il se réunit au moins une fois par mois

à la convocation du Directeur général qui en est

Président. Ce conseil comprend :

· Les Membres du Comité de gestion

· Le Directeur du Personnel

· Le Directeur des Finances

· Le Directeur des Affaires Académiques

· Les Responsables des unités d'enseignements

(UE)

· Un Représentant des enseignants

· Un Représentant des étudiants.

3. COMITE DE GESTION

Le comité de Gestion assure la gestion courante de

l'école sous la coordination du Directeur Général, et

à ce titre, il exécute les décisions des instances

légales de l'Enseignement supérieur et universitaire, du Conseil

d'Administration de l'ESU, du conseil d'Administration d'EcoPo, du Conseil de

l'établissement et prend toutes les mesures qui ne relèvent pas

de la compétence d'un autre organe. Le Comité de Gestion est

composé de :

· Directeur Général

· Secrétaire Général

Académique

· Secrétaire Général Administratif

· Administrateur des finances

· Attachée à l'Administration des

finances

· Responsable de la scolarité et de

l'Apparitorat

· Chargé de partenariat avec les entreprises et

des stages

4. CONSEIL DES UNITES D'ENSEIGNEMENT

Au stade actuel, l'EcoPo-Lubumbashi comprend deux cycles dont

le premier, la Licence et le second, le Master

qui compte quatre filières ; ces cycles sont

organisés et gérés comme des sections et il y a aussi de

formation continue. Le cycle de licence est ouvert à la faveur d'un

concours d'entrée, aux candidats diplômés d'Etat,

jugés après à suivre un cursus exigeant. Ce cycle est

sanctionné par un diplôme de Licence en Gestion des entreprises et

1(*)des Organisations ou en

Management commercial et Marketing. Le cycle de Master accueil les candidats

détenteurs d'une licence (système LMD) ou d'une licence

délivrée par les universités congolaises. Pour ce dernier

cycle, EcoPo propose quatre masters proportionnels qui sont :

- La Diversification et développement agroalimentaire

et Industriel.

- La Gestion des entreprises et Ingénierie

financière.

- La Gestion des Affaires publiques.

- Le Management Commercial et Marketing.

Le conseil est dirigé par un Coordonnateur de

cycle assisté par un Secrétaire, tous deux nommés et

relevés par le Directeur Général après avis du

Comité de Gestion.

5. BUREAU DE COORDINATION DES ETUDIANTS

(BCE)

Le BCE est une structure qui s'occupe de la vie estudiantine

de l'école. Son rôle est celui d'initier, d'organiser et de

réaliser des projets collectifs, des activités scientifiques,

culturelles, sportives et spirituelles susceptibles de contribuer à la

formation intégrale et à l'épanouissement des

étudiants de l'EcoPo, d'organiser l'intégration des nouveaux

étudiants (EWEDI). Bref de créer un espace d'échange

privilégié entre l'équipe de direction de l'EcoPo et les

étudiants, et entre les étudiants.

Le BCE est composé des départements

ci-après :

La coordination générale ; le

secrétariat général ; le département

d'étude des projets et publications ; le département de

sport et loisir ; le département de liturgie et chorale ; le

département de culture et art ; le département des relations

publiques, sensibilisation et communication ; le département du

social ; la trésorerie.

2.3. VISION, MISSION, VALEURS et

OBJECTIFS DE L'ECOPO

De par sa mission, EcoPo est une Ecole supérieure de la

Gouvernance Economique et Politique qui se définit comme une voie vers

la Voie de la sortie des crises qui affectent les organisations. Le

professeur Emmanuel Banywesize qui cite Edgar Morin « les voies

vers la voie sont corrélatives, interactives et interdépendantes.

La transformation des institutions politiques et économiques

nécessite une réforme de la pensée politique et

économique, laquelle suppose une réforme de la pensée

elle-même, qui suppose une réforme de l'éducation pour

former des cadres capables de relier, de globaliser, de contextualiser les

réalités auxquelles ils ont à faire et de contribuer

surtout à l'émergence d'une gouvernances économique,

politique et écologique, etc. »

EcoPo veut alors répondre aux besoins de la gouvernance

ressentie en RDC dans les trois sphères à savoir : celle de

la construction d'un Etat de droit, ensuite celle des affaires et du

renforcement des encadrements des entreprises et enfin celle des besoins

spécifiques du développement.

EcoPo s'est fixé comme stratégie compte tenu de

sa vision, sa mission, ses valeurs et objectifs ci-après :

1. La vision

La vision de l'EcoPo est celle de former une nouvelle

élite congolaise au Congo, apte à satisfaire les besoins

impérieux de gouvernance qui ne font qu'éclore dans plusieurs

secteurs du pays.

2. La mission

Comme dit ci-haut, EcoPo à la mission de former une

nouvelle élite congolaise au Congo, des cadres Supérieurs dont