CONCLUSION PARTIELLE

La communication est l'un de besoins de première

importance dans la société, depuis les formes ancestrales de

communications jusqu'à ces jours, l'homme cherche toujours à la

rendre plus facile, plus étendue, plus accessible et surtout à la

portée de tout le monde. C'est ainsi qu'il a mit au point des moyens et

services pour la rendre plus aisée par des transmissions de

données d'une manière analogique et/ou numérique avec

l'emploi des outils électroniques et informatiques qui occupent

actuellement une place très importante dans le quotidien de l'homme.

Faisant ainsi du secteur de la communication, un domaine plus large dont les

normes et règles ont eu raison d'ordonner l'exploitation de ces moyens

et services.

Cette compréhension de la transmission des

données, va nous permettre d'aborder notre chapitre suivant qui repose

sur les relais spatiaux des faisceaux hertziens dans le cas de liaisons

radioélectriques à grande échelle.

- 23 -

CHAPITRE II : LA TRANSMISSION DE DONNES PAR

SATELLITE

CHAPITRE II

LA TRANSMISSION DE DONNEES PAR SATELLITE

II.1 GENERALITE

II.1.1 Introduction

Pour établir des liaisons radioélectriques

à grande échelle, on utilise les ondes célestes, ces

dernières doivent être relayées pour arriver à la

destination, pour cela deux possibilités s'offrent, on peut se servir de

la couche d'ionosphère qui va refléter les faisceaux hertziens

suivant un angle quelconque de façon à atteindre la destination,

et pour des applications beaucoup plus complexe on installe des stations relais

en espace pour servir davantage des liaisons à des grandes distances.

Ces stations spatiales sont des satellites artificiels

placées sur une orbite et gravitant autour de la terre sous l'action de

la force gravitationnelle terrestre.

II.1.2 Satellite

Le satellite désigne tout corps en orbite autour d'un

autre plus massif. Le satellite peut être naturel ou artificiel :

· Naturel : un astre ou un nombre important de corps

spatiaux qui tournent autours d'un autre plus massif. Exemple : lune, galaxie

satellite.

· Artificiels : un objet d'origine humaine mis en orbite

autour de la terre ou d'un autre astre pour des fins scientifiques,

télécommunication, navigation, télégestion,....

Dans cette partie, nous allons nous intéresser au

réseau et liaison par satellite

artificiel.

II.1.3 Historique de satellite artificiel

La conquête de l'espace est une passion qui a depuis

longtemps fasciné l'esprit de

savant.

· En 1945, le Concept satellite voit le jour avec le

britannique Arthur C. Clarke qui introduit le concept de communication par

satellite.

· Le 04-octobre-1957, l'union soviétique lance le

premier satellite artificiel : Spoutnik1.

· En 1960, les américains mettent en orbite leur

premier satellite Echo1.

· En 1962, les américains mettent en orbite un

autre satellite Telestar1.

· Autour des années 80, on a assisté

à un boom de satellites commerciaux en orbite, avec l'accès

d'autres pays comme la France, le japon, la chine, l'inde...

II.1.4 Evolution de satellite

Les premiers satellites étaient passifs, ils se

contentaient de réfléchir les signaux émis par les

stations terrestres. C'étaient donc des simples réflecteurs.

C'est à partir des années 1962 qu'est apparu un autre type, des

satellites actifs, c'est-à-dire qu'ils possédaient leur propre

système de réception et d'émission. Et leur technologie a

évoluée, on est passé de la première à la

quatrième génération de satellites à ces jours. Et

on compte 7 catégories de satellites d'après leur masse :

- 25 -

·

CHAPITRE II

LA TRANSMISSION DE DONNEES PAR SATELLITE

Pico satellite : moins de 1kg

· Nano satellite : de 1 à 10kg

· Micro satellite ; de 10 à 100kg

· Mini satellite ; de 100 à 500kg

· Petit satellite : de 500 à 10 tonnes

· Moyen satellite : de 1 à 3 tonnes

· Grand satellite : plus de 3 tonnes

II.1.5 Constitution d'un satellite

Le satellite est constitué de deux principales parties

:

a) Plate-forme : La plate forme ou

bus, supporte les équipements nécessaires à la mission et

est équipée pour lui fournir les ressources nécessaires

à son fonctionnement. Elle comprend :

· La Structure

· Alimentation électrique (Génération,

distribution et stockage)

· Equipements de propulsion

· Contrôle de température.

· Contrôle d'altitude du stellite (Orientation

spatiale et stabilisation selon les trois axes.

· Equipements de suivi (télémesure), de

contrôle (Télécommande) et de localisation du satellite

b) Charge utile : Désigne la

partie du satellite qui est destinée à remplir les objectifs de

la mission, les équipements de cette partie dépendent de la

mission que le satellite doit accomplir, on y trouve entre autre :

· Les antennes d'émission et de réception

· Les amplificateurs

· L'oscillateur

· Le mélangeur

· Multiplexeur et démultiplexeur

· Les cameras, etc.

- 26 -

CHAPITRE II

LA TRANSMISSION DE DONNEES PAR SATELLITE

Figure 2.1 Le satellite artificiel

II.2 ORBITE

L'orbite désigne la trajectoire décrite par un

astre ou un objet autour d'un autre ou du barycentre de plusieurs astres sous

l'effet de la gravitation. La force gravitationnelle de la Terre maintient les

satellites artificiels à une distance et sur une orbite bien

déterminée autour d'elle. La variété des orbites

est due à la diversité des missions spatiales qu'accomplissent

les satellites et en fonction de celles-ci, les orbites décrites par les

satellites autour de la terre s'organisent en 2 catégories :

a) Les orbites circulaires : Ces

orbites ont la forme d'un cercle et peuvent être circonscrites à

l'équateur, inclinées (présentant un angle d'inclinaison

par rapport a l'équateur ou l'axe de rotation de la terre) ou polaire

(passant au dessus des pôles de la terre), on en distingue trois types

:

? Orbite basse (Low Earth Obit, LEO) :

située à une altitude comprise entre 500km et

1500km.

? Orbite Moyenne (Medium Earth Orbit, MEO) :

située à une altitude voisine de 2000km.

? Orbite géostationnaire (Geostationary

Earth Orbit, GEO) : située à 36000km d'altitude,

elle est circonscrite à l'équateur, les satellites situés

sur cette orbite ont une particularité de rester immobile par rapport

à la terre car leur temps de révolution est égal au temps

sidéral de la rotation de la terre.

b) Orbite Elliptiques : Ces orbites

ont la forme d'une ellipse dont le centre de la terre est l'un de foyer.

Particulièrement pour la haute orbite (HEO High Earth

Orbite). L'extrémité du grand axe le plus proche de

la terre est appelée « Périgée »

et le plus éloignée est appelée

« Apogée ».

N.B : dans la cosmologie, le

périgée est aussi appelé «

Périastre » ou «

Périhélie », l'apogée est aussi

appelé « Aphélie » ou

« Apoastre ».

- 27 -

CHAPITRE II

LA TRANSMISSION DE DONNEES PAR SATELLITE

II.2.1 Paramètres orbitaux

II.2.1.1 Pour la détermination du plan

orbital:

· L'Inclinaison du plan orbitale (i)

· L'ascension droite du noeud ascendant (Ù)

II.2.1.2 Pour le positionnement de l'orbite dans son

plan :

· L'argument du périgée (w)

II.2.1.3 Pour la forme de l'orbite :

· Le demi-grand axe de l'ellipse (a)

· Son excentricité (e)

II.2.1.4 Pour la position du satellite sur l'ellipse

:

· L'Anomalie vraie (v)

N.B : La circonférence de l'orbite

circulaire du satellite est donnée par la

relation :

C = 2rR (2.1)

C : La circonférence de l'orbite

R : Le rayon de l'orbite qui représente

la distance qui relie un point de l'orbite et le centre de la terre. Avec

r= 3,14.

Figure 2.2 Les coordonnées spatiales du satellite

II.3 MISE EN ORBITE D'UN SATELLITE

Lorsque les satellites sont construits, ils subissent les

tests en laboratoire en rapport avec les contraintes qu'ils vont rencontrer en

espace, lorsque les tests se font avec

- 28 -

CHAPITRE II

LA TRANSMISSION DE DONNEES PAR SATELLITE

succès, on va procéder a la mise en orbite. Le

choix de l'orbite dépend des objectifs de la mission que va accomplir le

satellite.

? Exemple : pour la

télédiffusion et la météorologie, L'idéal

est de placer le satellite sur l'orbite géostationnaire, pour la

téléphonie, le

satellite doit être sur l'orbite basse (LEO).

II.3.1 Manoeuvre de satellisation

Pour mettre un satellite en orbite, le lanceur doit lui

donner une certaine vitesse appelée « Première vitesse

» (Vp) en rapport avec les vitesses dites «

vitesses cosmiques », il y a trois principales

vitesses cosmiques a savoir :

· La première vitesse cosmique V1=

7,9km/s

· La vitesse de libération de la terre V2 =

11,2km/s

· La vitesse d'évasion V3=

16,1km/s

Les principes sont que :

· Si Vp (première vitesse que

donne le lanceur au satellite) est inferieure à la première

vitesse cosmique (Vp<V1) alors l'objet lancé retombe

sur la terre.

· Si Vp (première vitesse que

donne le lanceur au satellite) est égale à la première

vitesse cosmique (Vp=V1), alors le satellite a une orbite

circulaire autour de la terre.

· Si Vp (première vitesse que

donne le lanceur au satellite) est comprise entre la première vitesse

cosmique et la vitesse de libération de la terre

(V1<Vp<V2), alors le satellite a une orbite elliptique

autour de la terre.

· Si Vp (première vitesse que

donne le lanceur au satellite) est égale à la vitesse de

libération de la terre (Vp=V2), alors le satellite

quitte le champ gravitationnelle de la terre et décrit une orbite

circulaire autour du soleil et peut être guidé vers d'autre

planète pour y servir de satellite, désormais on l'appelle «

Sonde »

· Si Vp (première vitesse que

donne le lanceur au satellite) est comprise entre la vitesse de

libération de la terre et celle d'évasion

(V2<Vp<V3), alors la sonde a une orbite elliptique

autour du soleil, elle quitte le champ gravitationnel de la terre.

· Si Vp (première vitesse que

donne le lanceur au satellite) est égale à la vitesse

d'évasion (Vp=V3) alors la sonde quittera le champ

gravitationnel du soleil et va décrire une orbite circulaire autour du

centre galactique ou le trou noir de notre galaxie (la voie lactée).

· Si Vp (première vitesse que

donne le lanceur au satellite) est supérieure à la vitesse

d'évasion (Vp>V3) alors la sonde quittera le champ

gravitationnelle et va décrire une orbite elliptique autour du centre de

la voie lactée ou le trou noir de notre galaxie.

NB : Toutes fois, à ces jours, aucun engin

spatial n'a échappé au champ gravitationnel de la

terre.

- 29 -

CHAPITRE II

LA TRANSMISSION DE DONNEES PAR SATELLITE

II.3.2 Scenario du lancement sur l'orbite

Géostationnaire (GEO)

· La fusée porteuse est lancée de la base

(pas de tir), et elle va poser le satellite sur une orbite de base circulaire

dite « Orbite de parking », on laisse parcourir le satellite un

certain nombre de fois.

· Le moteur d'apogée permet

d'accélérer le satellite et le positionner sur une orbite

elliptique dite « Orbite de transfert », cette orbite a pour

apogée le rayon de Géostationnaire.

· Dès que l'apogée est atteint, un

changement de vitesse permet de circulariser et de stabiliser le satellite sur

l'orbite définitive c.a.d l'orbite Géostationnaire.

II.3.3 Les contraintes orbitales

Le satellite rencontre beaucoup des contraintes en orbite, entre

autre on peut citer :

· Les Radiations solaires détériorent les

équipements des satellites, de plus étant en dehors de

l'atmosphère, aucune conduction de chaleur du soleil dans

l'environnement du satellite, ainsi la face du satellite exposée au

soleil augmente en température et peut atteindre jusqu'à

+150oC, et la face cachée au soleil diminue en

température et peut atteindre -150oC, cette contrainte nuit

à la durée de vie du satellite, qui va dépendre uniquement

à la résistance des matériaux qui le constitue.

· Etant dans le champ gravitationnel de la terre, le

satellite subit la force centripète de celle-ci et par jour le satellite

perd environ 50cm d'altitude, pour faire face à cette contrainte, le

satellite est doté de moteurs d'altitude, avec lesquels chaque deux ou

trois semaines, on restaure son altitude depuis la station de commande

terrienne.

· L'altitude de l'orbite pose problème au

délai de propagation des ondes radios pour des liaisons par satellites,

Pour des orbites basses situées à moins de 1500km, ce

délai est normal et acceptable, estimé à 10 millisecondes

pour un aller-retour Terre-satellite, le problème de latence devient

sensible pour les orbites moyennes, aux environs de 2000km d'altitude, ce

délai de propagation est estimé à 134 millisecondes pour

un aller-retour Terre-Satellite, et pour les orbites hautes

(Géostationnaire) aux environs de 36000km, le délai de

propagation est estime à 240 millisecondes, à toutes ces

estimations il faut ajouter le temps de traitement des signaux par les

équipements du satellite, ainsi le retard deviens considérable,

ce qui oblige à faire le choix des orbites pour l'attribution des

applications qui nécessitent des rapports en temps réel. Ce

retard étant, ne contraint pas la fiabilité et le débit de

transmissions par satellite.

Cette contrainte n'est pas insurmontable, pour y faire face,

on fait recours à l'emploi de protocoles perfectionnés ou de

compensateurs de temps de propagation qui envoie une accusée de

réception à l'échelle local avant la transmission de

données par satellite, ce qui élimine le retard dans la prise de

contact de protocoles.

- 30 -

CHAPITRE II

LA TRANSMISSION DE DONNEES PAR SATELLITE

II.3.4 Quelques entreprises spatiales ?

Nationales :

o NASA en USA

o CNSA en Chine

o ASE en Union Européen

o CNES en France

o ROSCOSMOS-RSA en Russie

o JAXA en Japon

o ISIRO en Inde

o ASI en Italie

o ISA en Israël

o ISA en Iran ? Privées

:

o Keka Aerospace en RDC, dirigé par

Patrick KEKA

o Bigelow Aerospace en USA, dirigé

Robert BIGELOW

o Armadillo Aerospace en USA, dirigé

John CARMAK

o Facebook en USA, dirigé Mark

ZUCKERBERG

o Blue Origin en USA, dirigé Jeff

BEZOS

o Virgin Galactic au Mexique, dirigé

Richard BRANSON

o Space Adventure en USA, dirigé Petre

DIAMONDIS

o Space X en USA, dirigé Elon MUSK

o Space Hab en USA

o One Space en CHINE

N.B : Le prix du lancement d'un

satellite s'élève à 2500$ par

kilogramme.

II.4 LIAISON PAR SATELLITE II.4.1

Introduction

Etablir une liaison par satellite consiste à mettre en

communication deux ou plusieurs postes (Stations émettrices et

réceptrices) en transitant par le satellite. Dans cette partie nous

allons voir comment s?effectue les liaisons par satellite.

II.4.2 Architecture d'un réseau

satellite

Un réseau satellite est composé de deux grandes

parties :

? Stations spatiales

? Stations Terriennes

II.4.2.1 Les stations Spatiales

Un ou plusieurs satellites en orbite constituent la ou les

stations spatiales. Elles comprennent :

? Module de propulsion : groupe le moteur de stabilisation

avec le réservoir ergols et ses tuyères trois axes.

- 31 -

·

CHAPITRE II

LA TRANSMISSION DE DONNEES PAR SATELLITE

Module de services : assure la

télémétrie, la télécommande, le

contrôle d'altitude de l'orbite au moyen de la liaison radio avec le sol,

il oriente les panneaux solaires de façon à obtenir la puissance

maximale du rayonnement solaire, il comprend la batterie pour la

télécommande et l'alimentation pendant les éclipses du

soleil, contrôle l'installation électrique et la

température des principaux composants.

· Le générateur solaire

· Le Module de communication : il reçoit le

signal de la terre, le démodule, l'amplifie et le ré-module sur

des fréquences différentes et enfin les diriges vers les antennes

d'émissions.

· Le module des antennes : il établit les

liaisons en fonction de zones à desservir. Il comprend l'antenne de

réception, les antennes d'émissions. L'antenne de

télémesure et de la télécommande.

· Les transpondeurs : les signaux captés sont

réémis sur une fréquence en général plus

basse. Ce changement de fréquence entre les antennes d'émission

et de réception est assurée par les appareils appelés

« répéteurs » chargés également

d'amplifier les signaux.

Figure 2.3 La station spatiale internationale (ISS)

II.4.2.2 Les stations terriennes

Les stations terriennes sont constituées de :

· Le centre de contrôle et de commande

· Les passerelles de relais

· Une ou plusieurs stations émettrices et

réceptrices.

Ces stations sont équipées des matériels

nécessaires pour accomplir chacune sa fonction, on peut citer entre

autre :

· L'antenne parabolique : elle est fixe pour les

satellites situés sur l'orbite géostationnaire et elle est mobile

pour les satellites sur d'autres types d'orbite.

· Les transpondeurs : pour les traitements des signaux

à émettre et ceux reçus.

- 32 -

·

CHAPITRE II

LA TRANSMISSION DE DONNEES PAR SATELLITE

Des calculateurs

· Des ordinateurs, des terminaux et des transducteurs

pour la lecture des informations.

N.B : La liaison

Terre-satellite est appelée « Liaison

ascendante » ou « Up Link

» et celle de Satellite-Terre est appelée «

Liaison descendante » ou « Down

Link ».

Figure 2.4 La station terrienne

II.5 MODE D'UTILISATION DES SATELLITES

Le satellite peut être utilisé comme un simple

relais hertziens entre deux stations terriennes. Il offre aussi une

capacité de diffusion, pouvant retransmettre les signaux émis de

la terre vers plusieurs stations espacées, réciproquement, le

satellite peut capter ou récolter des informations à l'aide des

capteurs ou en provenance d'une ou de différentes stations

d'émissions, présentant dans ce cas une capacité de

collecte.

II.6 BANDE DE FREQUENCE.

La bande de fréquence mise en oeuvre pour les

communications par satellite va de 1Ghz à 30Ghz. Pour éviter un

chao dans le ciel, une règlementation internationale spécifique

et stricte a été mise en place par l'union internationale de

télécommunication (UIT) concernant la répartition de

fréquence, elle fait partie intégrante du règlement

international de télécommunication. Cette règlementation

définit notamment la position orbitale de satellites et les bandes de

fréquences qu'ils doivent utiliser et respecter.

Elle fait également une répartition :

a) En région :

· La région 1 : L'Afrique,

Moyen Orient, Europe et l'URSS.

· La région 2 : Asie et

Océanie

· La région 3 :

Amérique

b) En service :

· Les Services fixes par satellites (SFS)

- 33 -

·

CHAPITRE II

LA TRANSMISSION DE DONNEES PAR SATELLITE

Les Services Mobiles par Satellite (SMS)

· Les Services de radiodiffusion par satellite (SRS)

c) En fréquences :

La bande de fréquence de 1GHz à 30GHz est

subdivisée en sous-bande :

· La bande C 5,725 à 7,075

GHz/3,4 à 4,2 GHz: la première qui a

été utilisée par les satellites commerciaux pour le

service fixe par satellite. Elle est aujourd'hui encombrée fortement.

Elle nécessite l'usage de deux canaux par connexion dans chaque plage de

fréquence pour effectuer les liaisons full duplexe, elle est surtout

utilisée par les operateurs pour effectuer leurs liaisons

intercontinentales.

· La bande Ku 11,70 à

12,75GHz/10,70 à 11,70GHz: plus

récemment utilisée, donc pas encore encombrée, est surtout

utilisée pour les services fixes par satellite et exclusivement pour les

services de radiodiffusion par satellite et dans les bandes : 12GHz/11GHz.

Les désavantages de cette bandes est qu'elle est

très sensible aux orages, l'eau de pluie absorbe les signaux. Par contre

cette bande est très peu sensible aux parasites urbains et est donc

préconisée pour l'utilisation de VSAT.

· La bande Ka 27,5 à

30GHz/18,3 à 18,8GHz et 19,7 à 20,2GHz:

permet l'utilisation des antennes encore plus petites, les VSAT.

Cette bande est surtout utilisée par les terminaux mobiles de type

GSM.

· La bande L 2GHz/1GHz: est

principalement destinée aux satellites en orbite basse. Les bandes de

fréquences de la bande L, ont été défini par la

conférence mondiale (CAMR) de 1992 pour le SMS (service mobile par

satellite).

· La bande X 12GHz/8GHz: cette

bande est réservée aux applications militaires.

II.7 CONNECTIVITE

On distingue 3 formes génériques de connectivite

par satellite :

II.7.1 Liaison Point à Point

La liaison est point à point lorsque le satellite

relie une seule source à une seule destination et réciproquement,

il peut s'agir d'une liaison réseau entre deux continent ou des

îles ou des régions très éloignées dans un

pays vaste (Canada, Russie...)

II.7.2 Liaison Point à Multipoints

La liaison est point à multipoint, lorsque le

satellite relie une seule source à plusieurs destinations. C'est le cas

donc de la radiodiffusion et la télédiffusions. Le satellite joue

le rôle d'un distributeur de données prises d'une part à

plusieurs particuliers ou réciproquement dans le cas de collecte.

- 34 -

CHAPITRE II

LA TRANSMISSION DE DONNEES PAR SATELLITE

II.7.3 Liaison Multipoints Interactifs

La liaison est Multipoint interactifs lorsque le satellite

relie en même temps plusieurs sources à plusieurs destinateurs en

établissant des liaisons distinctes.

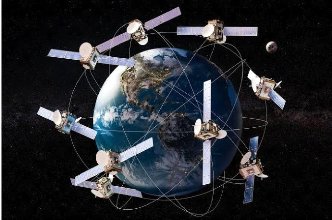

II.8 CONSTELLATION

Depuis son orbite, le satellite couvre juste une petite

partie de la terre, pour pouvoir établir un réseau satellite sur

le globe entier, on procède par des techniques de constellations

c.à.d. un groupe de satellites interconnectés et

synchronisés placés sur un ou plusieurs plans orbitaux afin de

desservir l'ensemble du globe.

Le nombre de satellites pour une constellation dépend

de l'altitude orbitale et de la performance ou la qualité du

réseau à offrir :

? Pour les orbites Basses, il faut au moins 20 satellites ? Pour

les orbites Moyennes, à partir de 10 satellites

? Pour l'orbite géostationnaire, 3 satellites suffisent

car un satellite sur cette orbite a la capacité de couvrir 42% du

globe.

Dans le cas d'une constellation, pour

homogénéiser le réseau, deux solutions existent, soit les

satellites communiquent entre eux, soit un relais terrestre permet de les

synchroniser.

Figure 2.5 La constellation de satellites

II.9 GESTION DE BANDE PASSANTE

Pour diffuser les données, qu'elles soient

numériques ou analogiques, les stations terriennes accèdent aux

satellites par l'intermédiaire de fréquences spécifiques,

en effet l'acquisition d'un support de transmission satellite est en fait la

location d'une bande de fréquence qui sera consacrée et

partagée entre les différentes stations de ce réseau

satellite.

Sans politique d'accès pour accéder au support,

les signaux transmis par une station se confondraient avec d'autres signaux

provenant de stations différentes. Les signaux

- 35 -

CHAPITRE II

LA TRANSMISSION DE DONNEES PAR SATELLITE

reçus seraient alors incompréhensibles et

impossibles à décoder, cela entrainerait leur perte et il serait

nécessaire de les retransmettre. De plus, il n'est pas envisageable

d'allouer un canal pour chaque station, ce système serait beaucoup trop

couteux. La mise en place d'une politique d'accès aux canaux satellites

a donc été réalisée pour dans un premier temps

permettre à plusieurs stations d'accéder à un même

canal de transmission et dans un deuxième temps pour avoir une

exploitation maximale de transpondeurs du satellite tout en garantissant qu'il

y ait les moins de collisions possibles.

Il est à garder à l'esprit qu'une solution

satellite demande beaucoup d'investissement, ce medium doit être

optimisé au maximum. Ce partage de la bande passante est aussi soumis

à certaines prérogatives liées aux applications, aux

particularités intrinsèques de types de satellites et à

leur nombre (dans le cas d'une constellation).

Le cas le plus simple est celui du satellite

géostationnaire seul. En effet, le partage de la bande passante est

réalisé ici de façon unique et les calculs pour la

répartition de canaux ne tiennent pas en compte les baisses de puissance

dues au déplacement du satellite par rapport aux stations. En effet, une

station utilisera toujours le même satellite et son antenne aura une

position fixe.

A contrario, lorsqu'on utilise plusieurs satellites ou

lorsque ceux-ci sont mobiles, il faut intégrer les positions de stations

par rapport aux différents satellites pour attribuer ou basculer les

canaux de manière optimale. Ce basculement de canal intra-satellite ou

inter-satellite sappelle le « Hand

Over », sa gestion est déterminante dans

l'utilisation d'une solution satellite.

Nous allons présenter brièvement ce concept.

II.9.1 Le Hand Over intra-satellite

Il correspond à une attribution de canal pour une ou

plusieurs stations au sein du même satellite. Cela est

réalisé pour optimiser les échanges lorsqu'un canal est

peu utilisé ou très perturbé. Cette technique peut aussi

être utilisée pour la répartition de charge.

II.9.2 Le Hand Over Inter-satellite.

Cette situation est directement liée à la

mobilité du satellite ou de stations. Le changement de canal pour la ou

les stations est effectué dans ce cas lorsqu'une transmission est

basculée sur un autre satellite.

Pour réaliser ces attributions de canaux on peut

distinguer deux approches :

II.9.2.1 Le soft hand over « moue

»

Dans ce cas le basculement d'un premier canal vers un second

(sur un même satellite ou non) passe par un état de transition ou

la transmission est maintenue sur les deux canaux avant de se fixer sur le

nouveau.

II.9.2.2 Le hard hand over « dur

»

Quand a lui, fait basculer instantanément la

transmission d'un canal à un autre. Ces techniques dépendent des

contraintes de temps et d'intégrité de nos besoins. Une autre

approche permet d'anticiper les basculements (en définissant des zones

ou des seuils critiques) ou de réserver des canaux pour gérer ce

hand over.

- 36 -

CHAPITRE II

LA TRANSMISSION DE DONNEES PAR SATELLITE

II.10 QUELQUES SYSTEMES DE CONSTELLATION DE

SATELLITE

II.10.1 Iridium

Iridium est la première alternative aux constellations

géostationnaires qui souffrent d'un retard inconfortable pour la

téléphonie du à l'éloignement (35786km d'altitude)

; description :

a) Constellation :

· Orbite basse (LEO) avec une altitude moyenne de 780km.

· Largeur du corps triangulaire : 1metre.

· 66 satellites en services (6 en secours).

· 6 plans orbitaux

· 86.4 dégrée d'inclinaison de plans

orbitaux

· Période orbitale : 100 minutes 28 secondes.

b) Satellites :

· Durée de vie estimée de 5 ans à 8

ans

· Poids : 690kg

c) Services :

· Téléphonie

· Messagerie

· Fax

· Données

d) Liaison :

Liaison inter-satellite (inter satellite Link, ISL) en bande L

(1616MHz- 1626MHz)

Satellite-Terre dans la bande Ka ; Up Link 29,1GHz-29,3GHz, Down

Link 19,4GHz-19,6GHz.

e) Terminaux :

· Appareils portables.

II.10.2 GlobalStar

Pour qu'une communication fonctionne avec ce système,

il faut donc qu'il y ait une station terrienne sous les faisceaux des

satellites concernés par la communication, ce système requiert

une infrastructure terrestre conséquente pour couvrir l'ensemble du

globe. Les passerelles sont les points d'interconnexion entre la constellation

Global-Star et l'infrastructure de télécommunication existante ;

description :

a) Constellation :

· Orbite basse (LEO) avec une altitude moyenne de 1410km

· 48 satellites en service (8 satellite en secours)

· 8 plans orbitaux

· 52 dégrée d'inclinaison des plans

orbitaux.

b) Satellite :

- 37 -

·

CHAPITRE II

LA TRANSMISSION DE DONNEES PAR SATELLITE

Durée de vie estimée à 7 ans et demi.

· Poids : 450kg

c) Service :

· Téléphonie

· Fax

· Données

d) Liaison:

· Pas de liaison inter-satellite (ISL) plutôt avec

des relais terrestres qui synchronisent (passerelles)

· Passerelles satellites en bandes C ; Up Link

5,09GHz-5,25GHz, Down Link 6,87GHz-&,055GHz

· Mobiles satellites (Terminaux) en bande L ; Up Link

1,61GHz-1,626GHz, Down Link 2,483GHz-2,5GHz

II.10.3 SkyBridge

Le système skybridge propose un accès large

bande par satellite, un accès haut débit des services

multimédias interactifs partout et pour tous. Il offre des performances

comparables à un réseau terrestre et il a de l'ampleur ;

description :

a) Constellation

· Orbite basse (LEO) avec altitude moyenne de 1469km

· 80 satellites en services

· 20plans orbitaux

b) Satellites :

· Durée de vie estimée à 8 ans.

· Poids: 1250kg

c) Service:

· Telephonie

· Fax

· Video

· Données

d) Liaison:

· Pas de liaison inter-satellite (ISL) plutôt des

stations relais terrestres qui synchronisent

· Passerelles satellites en bande Ku ; Up Link 14GHz,

Down Link 11GHz

· Mobiles satellites (terminaux) en bande Ku ; Up Link

12,75GHz-14,5GHz, Down Link 10,7GHz-12,75GHz

II.10.4 Teledesic

C'est le système le plus abouti techniquement ;

description :

a) Constellation :

· Orbite basse (LEO) polaire avec une altitude moyenne de

1500km.

- 38 -

CHAPITRE II

LA TRANSMISSION DE DONNEES PAR SATELLITE

? 24 satellites en service

? 12 plans orbitaux.

b) Liaison :

? Liaison inter-satellites avec le hand over toutes les 7

minutes.

II.10.5 Thyraya

Ce système a opté pour des satellites sur

l'orbite géostationnaire, il offre des services comme : la

téléphonie, le fax, la messagerie (SMS), l'e-mail, la data et le

GPS.

|