|

LES STRATEGIES CAMEROUNAISES DE GESTION DES CONFLITS EN

AFRIQUE CENTRALE : ENJEUX ET DEFIS.

Mémoire présenté et soutenu en vue

de l'obtention d'un Master II en Science Politique option : Institution,

Relations internationales et Etudes Stratégiques

Par :

Ghislain Marceau BANGA

Sous la direction de :

Eustache AKONO ATANGANE

Docteur en Science Politique

Chargé de cours à l'Université de

Yaoundé II

2015

AVERTISSEMENT

L'Université de Yaoundé II n'entend donner

ni approbation ni improbation aux opinions contenues dans ce mémoire.

Elles doivent être considérées comme propres à leur

auteur.

DEDICACES

AVERTISSEMENT

A mon père M. BANGA MFOULOU Enoch,

qui m'a imprégné du culte de l'effort et de la recherche de

l'excellence.

A ma mère Mme BANGA, née ASSENGONO

Bertille Prisca qui m'a appris la persévérance,

l'humilité et le partage.

A mon frère et à ma soeur Avenant

Carel MFOULOU et Audrey Marcelle MVOTTO, qui n'ont

jamais cessé de m'encourager.

REMERCIEMENTS

Pour ce mémoire, nous voulons remercier du fond

du coeur notre directeur, le Docteur Eustache AKONO ATANGANE, pour sa

disponibilité et sa patience dans le suivi de ce travail.

Nous voulons aussi remercier le corps enseignant du

département de Science Politique, pour la qualité de la formation

dont nous avons bénéficié.

Notre sollicitude va également à l'endroit

des Professeurs André AKAM AKAM et Gérard Martin PEKASSA NDAM,

qui nous ont fait comprendre la valeur du travail bien fait.

MM. Gérard ESSO EBENGUE, Isaac ILOUGA,

André Noel ESSIANE pour leur soutien multiforme, pour la bonne humeur

qu'ils nous ont toujours transmis chaque fois que nous étions à

leur côté.

Merci à la famille Véronique Carole ZAM,

pour l'encadrement et la chaleur familiale.

Enfin, qu'il nous soit permis de remercier ici

Mademoiselle Marvis AMBOMU EBITOH pour son soutien indéfectible. Merci

également à tous ceux dont nous n'avons pas cité les noms,

vous occupez une place particulière dans notre coeur.

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS

AAPS : Architecture Africaine de Paix et de

Sécurité

AFRICOM : Commandement Américain pour l'Afrique

AMISOM : Mission de l'Union Africaine en Somalie

BEMS : Brevet d'Etudes Militaire Supérieur

BGFT : Bureau de Gestion du Fret Terrestre

BIR : Brigade d'Intervention rapide

BLC : Base Logistique Continentale

BONUCA : Bureau d'appui des Nation Unies pour la

consolidation de la paix en Centrafrique

BSA : Bataillon Spécial Amphibie

BTA : Bataillon des Troupes Aéroportées

CAPED : Centre Africain d'études

stratégique pour la Promotion de la Paix et du Développement

CBLT : Commission du Bassin du Lac Tchad

CEDEAO : Communauté Economique des Etats de

l'Afrique Centrale

CEEAC : Communauté Economique des Etats de

l'Afrique Centrale

CGG : Commission du Golfe de Guinée

CEMAC : Communauté Economique et Monétaire

de l'Afrique Centrale

CER : Communauté Economique Régionale

CESA : Centre d'Etudes Stratégiques de

l'Afrique

CICR : Comité International de la Croix Rouge

COPAX : Conseil de Paix et de Sécurité de

l'Afrique Centrale

CPPJ : Centre de Perfectionnement à la Police

Judiciaire

CPS : Conseil de Paix et de Sécurité

CPTMO : Centre de Perfectionnement aux Techniques de

Maintien de l'Ordre

CREPS : Centre de Recherche d'Etudes Politiques et

Stratégiques

CSID : Cours Supérieur Interarmées de

Défense

DGSN : Délégation Générale

à la Sûreté Nationale

DOT : Défense Opérationnelle du

Territoire

DSR : Détermination du Statut de

Réfugié

EIFORCES : Ecole Internationale des Forces de

Sécurité

FAA : Force Africaine en Attente

FDC : Forces de Défense Camerounaise

FDP : Force Démocratique et Patriotique

FPAE : Fondation Paul ANGO ELA

FOMAC : Force Multinationale en Afrique Centrale

FOMUC : Force Multinationale en Centrafrique

HCR : Haut- Commissariat aux Réfugiés

IRIC : Institut des Relations Internationales du

Cameroun

MARAC : Mécanisme d'Alerte Rapide de l'Afrique

Centrale

MINATD : Ministère de l'Administration

Territoriale et de la Décentralisation

MINDEF : Ministère de la Défense

MINREX : Ministère des Relations

Extérieures

MINSANTE : Ministère de la Santé

MINUAD : Mission des Nations Unies Au Darfour

MINURCA : Mission des Nations Unies en République

Centrafrique

MINUSCA : Mission des Nations Unies pour la Stabilisation

de la Centrafrique

MISCA : Mission Internationale de Soutien à la

Centrafrique

MSF : Médecin Sans Frontière

MUAS : Mission de l'Union Africaine au Soudan

OMAOC : Organisation Maritime de l'Afrique de l'Ouest et

du Centre

OMI : Organisation Maritime Internationale

OMP : Opération de Maintien de la Paix

ONG : Organisations Non Gouvernementales

ONU : Organisation des Nations Unies

ONUCI : Organisation des Nations Unies en Côte

d'Ivoire

OUA : Organisation de l'Unité Africaine

PM : Premier Ministre

RCA : République Centrafricaine

RDC : République Démocratique du Congo

RECAMP : Renforcement des Capacités Africaines

pour le Maintien de la Paix

RMIA : Région Militaire Interarmées

SG : Secrétaire Général

UA : Union Africaine

UE : Union Européenne

RESUME

La position géographique du Cameroun dans sa

sous-région, du fait de sa centralité, l'expose à de

nombreux problèmes sécuritaires. En effet, le Cameroun est

perçu comme un îlot de stabilité dans un

« océan » de turbulence. Le défi majeur pour

ce pays, c'est de préserver cette stabilité qui est

bousculée par la transnationalisation des menaces issues des conflits

qui « déchirent » les pays qui lui sont voisins.

Ainsi, quel est l'intérêt du Cameroun dans ses actions

menées en matière de gestion des conflits en Afrique centrale

CEEAC ? L'approche systémique fondée sur le raisonnement

stratégique des acteurs au sein d'une organisation, démontre

qu'ils ont des stratégies qui leurs sont propres. Cela nous permis de

percevoir qu'en effet, les actions de gestion des conflits du Cameroun au sein

de la CEEAC déterminent sa sécurité interne. Le Cameroun a

donc mis sur pieds un certain nombre de stratégies qui lui permettent de

gérer les conflits qui se déclarent en Afrique centrale CEEAC.

L'esprit de cette action est de déployer dans une dynamique qui vise

à assurer à l'extérieur, sa sécurité

interne. Mais les écueils sont importants, et ils sont d'autant plus

exacerbés à cause du souverainisme sécuritaire qui

caractérise les pays de la sous-région. En somme, le défi

sécuritaire auquel fait face la sous-région sera mieux

géré seulement si les Etats membres ont la réelle

volonté de collaboration, qui demande d'aller au-delà de l'ordre

Westphalien de la souveraineté.

ABSTRACT

Due to itscentrality in the sub-region, the geographical

position of Cameroonisexposed to numeroussecurityproblems. In

effectCameroonisperceived as an island of stability in an

« ocean » of turbulence. The major challenge

Cameroonface'sis to preservethisstabilitywhichisstrapped by

trans-nationalization of threatscomingfromconflictswhich

« destroys » itsneighboring countries. To thiseffectwhatis

the interest of Cameroon in its actions reached in the management of

conflictwithin Central Africa ECCAS ? The systemicapprochbased on

strategicreasoning of actorswithin an organization shows they have

particularstrategies. This enabled us to realizethat in effectCameroon's action

within ECCAS in the management of conflictsdeterminesitsinternalsecurity.

Cameroon has therefore put in place numerousstrategiesenablingher to manage

conflictsspringing in central Africa ECCAS. The spirit of these actions is to

deploy in a dynamicwhichaimsatensuringfromwithtoutitsinternalsecurity. But its

challenges are important ; they are more over exacerbedbecause of the

sovereigncharacter of securitywhichcharacterizes countries of the sub-region.

In sum the security challenges faced in the

sub-regionwillonlybeefficientlymanaged by member States if thereis a real sense

of collaboration whichdemandsgoingbeyond the Westphalianorder of

sovereignty.

SOMMAIRE

INTRODUCTION

GENERALE...............................................................1

PREMIERE PARTIE : La stratégie camerounaise de

gestion des conflits en Afrique centrale : entre logiques internes

d'intérêt national et dynamiques externes de recherche de la

paix...............................................................................................22

CHAPITRE 1ER : Le Cameroun dans la gestion des

conflits en Afrique centrale : analyse d'une posture

rationnelle................................................................................24

Section 1 : Entre la défense des

intérêts économiques et la gestion des

intérêts

politico-institutionnels.......................................................................................26

Section2 :L'attitude géostratégique du

Cameroun..........................................33

CHAPITRE 2: Le Cameroun dans la gestion des conflits en

Afrique centrale: une dynamique conjoncturelle sous régionale de

recherche de la paix........................................41

Section 1 : L'Afrique centrale comme zone

d'instabilité permanente et rémanente...43

Section 2 : La contribution du Cameroun aux efforts sous

régionaux de gestion des conflits en Afrique centrale : la

conjoncture au-dessus de l'intérêt

national ?...........................................................................................52

DEUXEME PARTIE : la stratégie camerounaise dans la

gestion des conflits en Afrique centrale : une adaptation actuelle aux

problématiques sécuritaires

contemporaines.................................................................................60

CHAPITRE 3 : Les dynamiques opérationnelles de la

participation du Cameroun dans la gestion des

conflits..................................................................................................61

Section 1 : Des missions de formation : entre mise

à disposition de structures de formation et participation aux exercices

conjoints............................................................62

Section 2 : ...À l'envoi des unités

constituées sur le théâtre des

opérations...............70

CHAPITRE 4 : Analyse des stratégies camerounaises

de gestion des conflits en Afrique

centrale..................................................................................................85

Section 1 : Examen des capacités camerounaises de

gestion des conflits en Afrique centrale

CEEAC..................................................................................................86

Section 2 : Perspectives de rationalisation et de

coordination avec les pays de la

sous-région....................................................................................................97

CONCLUSION

GENERALE......................................................................103

REFERENCES

BIBLIOGRAPHIQUES.........................................................106

LISTE DES

ANNEXES..............................................................................113

TABLE DES MATIERES.............................................................................122

INTRODUCTION GENERALE

A - PRESENTATION DU SUJET

Le thème de la conflictualité et de la gestion

des conflits enAfrique centralefascine et intéresse encore plus les

études de sciencepolitiqueaujourd'hui, à l'heure où il

règne dans cette sous-région une insécurité et une

instabilité accrues.

Depuis les indépendances jusqu'à nos jours,

l'Afrique a connu d'insoutenables atrocités liées aux

conflits1(*), un

phénomène récurrent dans cette partie du monde.

Les questions sécuritairesenAfrique centrale

commencent àse poser avecinsistance audébut des années 90,

années où la plupart des Etats de la sous-région sont

lancés dans un processus de démocratisation. Les conflits quiy

naissent et s'ydéroulent se voient aggraver par la combinaison de

plusieurs facteurs2(*) aussi

bien internes,qu'externes. Ainsi, la première initiative de

sécurisation de la sous- région est pensée avec la

création du Comité ConsultatifPermanent des Nations Unies sur les

questionsde sécurité, piloté par les Nations Unies. La

CEEAC est donc la première plate-forme de gestion des questions

sécuritaires3(*)enAfrique centrale.Néanmoins, les

récurrences conflictuelles dans cette partie du globe et

particulièrement la situation critique de la République

Centrafricaine des années 2000, vont nécessiter une gestion plus

rapprochée et plus efficace des conflits, donnant ainsi à la

CEMACune opportunité de s'affirmer, à travers la Force

Multinationale enAfrique Centrale(FOMAC). La CEEAC reprendra la direction des

opérations de sécurité grâce au transfert de

compétences entre elle et la CEMAC en 20084(*).

C'est dans le cadre de ces différents

mécanismes de l'Afrique centrale que le Cameroun se

déploie, dans le but de contribuer efficacement à la

gestion des conflits. Cela n'est pas toujours aisé dans un

contexte où le souverainisme sécuritaire règne en

maître absolu, toute chose qui a motivé une pareille

étude.

L'ambition de cette étude intitulée

« Les stratégies camerounaises de gestion des

conflits enAfrique centrale :enjeux et

défis »est d'analyser l'action du Cameroun dans

la gestion des conflits en Afrique Centrale,et à travers

cela,d'entrevoirquelles sont ses ambitions géostratégiques.

Il s'agit ici,decomprendrecomment le Cameroun s'implique,

et quels instruments mobilise-t-ilen ce quiconcerne la gestion des conflits

dans sa sous-région, au vu desa positiongéostratégique.Si

les conflits sont désignés comme le principal frein à

l'émergence économique et social de l'Afrique centrale, il va

sans dire que la problématique de la gestion de ces conflitsen son

sein5(*)s'impose pour le

Cameroun; surtout quand les conflitsgénérés dans les pays

voisins sont des conséquences néfastespour ses

intérêts nationaux.

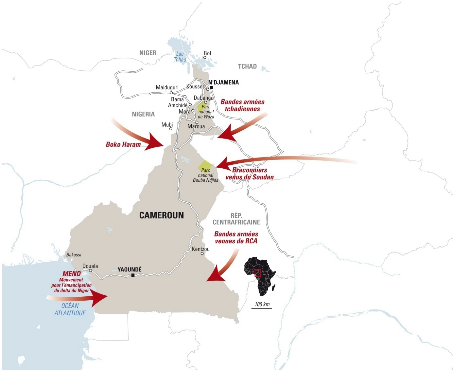

Finalement, ce qui se joue pour le Cameroun à travers

sa politique de résolution des conflits enAfrique Centrale, c'est

l'établissement de la sécurité le long de ses

frontières. Etant entendu que les périodes conflictuelles sont

aussi des moments qui favorisent des flux importants de réfugiés,

il est aussi important de densifier le contrôle des mouvements de

bandes armées qui échappent le plus souventaux forces

militaires chargées de sécuriser les frontières. Au

regard de l'actualité conflictuelle dans certains paysvoisins du

Cameroun, et notammentlaRCA où il règne depuisquelques

années uneinstabilité chronique, le Cameroun est clairement

affecté d'une certaine façon. Si on associe à cela

l'insécurité transfrontalière qui se manifeste par la

montée en puissance du phénomène

«BokoHaram »6(*),et les exactions des « coupeurs de

route », on comprend pourquoi le Cameroun a modifié sa

carte sécuritaire .Il s'est posé pour le pays, la

nécessité d'agir à travers un appareillage

politico-institutionnel, diplomatique, voire militaire, support de

légalisation de son action dans la sphère conflictuelle de la

sous-régionAfrique Centrale.

B - INTERET DE L'ETUDE

Cette réflexion revêt un double

intérêt : un intérêt scientifique et un

intérêt pragmatico-politique.

L'intérêt scientifique de ce travail

réside dans le fait qu'il apporte une autre lecture de la

gestion des conflits en Afrique Centrale par le Cameroun, donc une

compréhension complémentaire à l'encadrement du

dispositif textuel sur le plan de sa responsabilité et de

l'étendue des interventions des acteurs étatiques en

matière de gestion des conflits.

L'intérêt pragmatico-politique, et même

stratégique de cette étude, repose sur le fait qu'elle

pourra permettre d'évaluer le dispositif sécuritaire

camerounais, mais surtout, son dispositif de prévention et de

gestion des conflits conformément aux engagements juridiques

internationaux y relatifs7(*). Scientifiquement, cette étude permet de

ressortir la portée des actions prises par le Cameroun sur les

questions de gestion des conflits, faire une relance du débat

à ce niveau ;sans invalider les travaux antérieurs

sur la question. Il s'agit donc de s'inscrire à la suite des

débats en cours, tout en y apportant notre vision de la

situation.

Les décideurs camerounais peuvent, s'ils le

jugent important, faire des ajustements sur le plan managérial,

en créant un nouvel agenda des politiques publiques de leurs

stratégies de gestion des conflits en Afrique centrale,

basé sur les analyses et recommandations émises dans le

cadre de ce travail.

Il est question ici de mettre en lumière les

dysfonctionnements des stratégies de gestion des conflits du

Cameroun en Afrique centrale, afin de mieux les viabiliser.

C - CLARIFICATIONS CONCEPTUELLES

La recherche en sciences sociales et tout

particulièrement en science politique, pose le problème

fondamental de la maîtrise des concepts qui,

généralement donnent lieu à plusieurs

interprétations de la réalité sociale.

Les concepts sont des objets complexes, construits et

produits pour rendre compte d'une réalité. Pour

comprendre et expliquer le fondement de la recherche en science

politique, toute étude gagnerait avant d'être

engagée, de satisfaire à une exigence de clarification des

mots et vocables clés. Ceci permet une bonne lisibilité

ainsi qu'une bonne compréhension du sujet et de sa

thématique, opérationnalise les concepts, tout en fixant

par les différentes définitions qu'elle propose, le

lectorat sur le sens sous lequel lesdits concepts seront compris dans

le cadre d'un travail scientifique.

Ainsi, c'est dans un souci de limiter toutes

confusions, que la définition de chaque concept opératoire

s'impose à nous. Emile DURKHEIM ne soulignait-il pas

déjà que « la première démarche

du sociologue ( et de tout homme de science ) doit être de

définir les choses dont il traite, afin que l'on sache et

qu'il sache de quoi il est question? »8(*). Pour cet auteur en effet,

c'est la première et la plus indispensable condition de toute

vérification.

C'est pourquoi en accord avec ces quelques

prescriptions d'ordre méthodologique, nous avons jugé

nécessaire, voire indispensable, de clarifier les concepts de

« stratégie », de « gestion des

conflits », « l'Afrique centrale » mais aussi les

notions d'« enjeux » et de « défis »

.

1 - Le concept de

« stratégie »

Le Général français André

BEAUFRE9(*), pense que la

stratégie est la dialectique des volontés employant la

force pour résoudre un conflit.

Mais le dictionnaire des relations

internationales10(*),

présente la stratégie comme étant la partie de la

science militaire qui concerne la conduite générale de la

guerre et l'organisation de la défense d'un pays ;

opérations de grande envergure, élaboration des plans

offensifs et défensifs en fonction des effectifs, des moyens

logistiques, du potentiel industriel, des données

géographiques à grande échelle, des facteurs

diplomatiques, politiques, etc.

La question que pose la plupart des stratèges

militaires est : comment parvenir, au moindre coût et le

plus rapidement possible, à mettre hors de combat - ce qui ne

signifie pas nécessairement détruire - les forces

armées adverses ?

Il faut néanmoins dire que ce concept n'a pas

qu'une dimension politico-militaire. En réalité, on parle

de stratégie dans plusieurs autres domaines tels que

l'industrie, l'entreprise, la finance. On parle également de

stratégie électorale, industrielle, commerciale etc. Force

est donc de constater que la stratégie a subi à chaque

fois une adaptation en fonction des divers champs où l'on

l'utilise. Thierry DE MONTBRIAL quant à lui, définit la

stratégie comme« la science (si l'on choisit de

mettre l'accent sur le savoir et sur la méthode,) ou l'art

(si l'on privilégie l'expérience) de l'action humaine

finalisée, volontaire et difficile »11(*). On perçoit ici une

forte dimension politique qui renvoie à une

« ligne de conduite, c'est-à-dire un enchainement de

prises de positions et une séquence cohérente d'actions

et comportements »12(*), en vue de la réalisation d'un objectif

précis et déterminé.

Dans notre travail, nous allons considérer la

stratégie comme une manière d'organiser, ou de mener une

action pour arriver à un résultat probant.

2 - Le concept de« gestion des

conflits »

Les conflits, selon Thierry TARDY13(*), sont des oppositions

entre individus, groupes ou Etats sur des idées, valeurs, biens

matériels ou positions de pouvoir. « Le conflit

sous-entend l'idée d'interaction entre acteurs dont les positions

sont antagonistes et le changement dans leurs rapports de

force »14(*). C'est une « hostilité ou

lutte entre groupessociaux, entre Etats, n'allant pas jusqu'au conflit

armé et sanglant, que l'on oppose souvent à la guerre

politique militaire »15(*). Il n'implique pas par définition une

relation violente, mais sous-entend le plus souvent l'idée

d'intentions hostiles dont la traduction en action violente fait

partie des hypothèses d'évolution ou de sortie de

conflit. Ainsi, un conflit entre personnes, groupes sociaux ou parties

politiques peut être violent ou non. Le conflit peut être

appréhendé comme un état pathologique ou comme un

état de fait inhérent aux rapports sociaux, relevant de

processus et de décisions rationnels ou non16(*).

Ainsi donc,la gestion des conflits implique une

série d'actions visant au rétablissement d'une forme de

normalité. Thierry TARDY pense que « Dans son

acception contemporaine, c'est-à-dire telle

qu'appréhendée depuis la fin de la Guerre froide, la

gestion de crise et de conflit décrit l'ensemble des politiques

mises en oeuvre par un ou plusieurs acteurs externes à la

crise et visant à prévenir la crise, à traiter

une crise ou un conflit ouvert et ses conséquences, ou

à aider les Etats et sociétés touchés par

une crise ou un conflit à rétablir une situation de

normalité ou à consolider la paix après que le

conflit a cessé. »17(*)

La gestion de conflit est un ensemble

constitué de la prévention des conflits et la

médiation, le rétablissement, l'imposition et la

consolidation de la paix. Elle consiste non seulement à l'envoi

des émissaires avant, pendant et après un conflit ;

mais également à l'envoi des contingents constitués

pour une interposition ou une imposition de la paix. Ces contingents

peuvent aussi avoir des spécialistes ayant pour rôle, la

formation des militaires aux techniques de guerre et au respect du

droit de la guerre. Enfin il y a le volet de la prise en charge

des victimes et des réfugiés de guerre.

3 - Le concept d'« Afrique

centrale »

L'Afrique centrale est la région médiane de

ce continent qui va du Sud du Sahara à la vallée du

rift, en passant par l'est du bouclier ouest-africain. L'Afrique

centrale comprend les pays suivants : l'Angola, le Cameroun, le

Gabon, la Guinée équatoriale, la République

centrafricaine, la République démocratique du Congo, Sao

Tomé-et-Principe et le Tchad ; mais parler de l'Afrique

centrale revient également à parler des deux instances

communautaires qui s'y trouvent.

Le référent « Afrique

centrale » véhicule une ambiguïté certaine

due au fait que, dans cette sous-région, l'on retrouve deux

instances différentes qui prétendent représenter

l'identité sous régionale. Il s'agit en l'occurrence, de

la Communauté Economique et Monétaire d'Afrique Centrale

(CEMAC) et la Communauté Economique des Etats de l'Afrique

Centrale (CEEAC).

Au-delà de la synonymie dans les

appellations, on note une confusion des missions que s'assignent ces

structures. Ainsi, la mission essentielle de la CEMAC est de

promouvoir un développement harmonieux des Etats membres dans le

cadre d'une Union Economique et d'une Union Monétaire, tandis

que la CEEAC a pour objectif ultime d'établir un marché

commun aux Etats de l'Afrique centrale. On voit à

l'évidence que toutes les deux, ces organismes recherchent le

développement économique de la sous-région et

poursuivent des objectifs certes, diffèrent dans

l'énonciation, mais identiques dans le

fond »18(*).

Nous concentrerons notre étude à

la CEEAC, au sein de laquelle on peut noter une certaine

activité du Cameroun en matière de gestion des conflits

en Afrique centrale, et qui est le cadre adéquat défini

par le plan de Lagos de l'OUA en 1982. La CEMAC quant à

elle, ne comporte pas les mêmes particularités, et ne

saurait donc nous satisfaire dans le cadre de cette recherche.

4 - Le concept d'« enjeu »

Le dictionnaire Larousse définit l'enjeu

comme étant une somme d'argent,que l'on met en jeu en

commençant la partie et qui doit revenir au gagnant. C'est un

objet que l'on risque dans une partie de jeu ou encore ce que l'on

peut gagner ou perdre dans une entreprise19(*). Cette définition

donne déjà évidemment un bon aperçu du

concept, ce qui nous convient d'appréhender comme une

projection faite par un individu, inscrit dans un système de

jeu, dans lequel il mobilise un ensemble de ressources, des

opportunités et des avantages en vue d'obtenir des gains

matériels ou immatériels.

Dans cet ordre d'idée, la théorie des

jeux20(*) qui, elle se

décline en une trilogie structurée en trois tendances dont

la première porte sur le jeu à somme non nul ;

ici, les individus engagés dans le jeu s'inscrivent dans une

logique éminemment conflictuelle dans laquelle certains sont

appelés à gagner ou à perdre. La deuxième

est celle du jeu coopératif et non coopératif, où

on étudie la formation de coalitions entre les joueurs afin

d'obtenir de meilleurs résultats pour les membres et enfin le

jeu mixte, celui-ci implique plutôt aux logiques du marchandage,

voire de chantage. Pour ainsi dire, le concept d'enjeu renvoie

directement aux stratégies, aux planifications à

l'organisation et à la coordination par un acteur, d'un ensemble

d'actions en vue d'atteindre un objectif pertinent.

5 - Le concept de

« défi »

Un défi peut être

considéré comme étant une entreprise difficile, qui

met à l'épreuve les capacités ou les

compétences d'une personne ou d'un groupe de personnes dans un

domaine particulier. C'est un problème que pose une situation

et que l'on doit surmonter.

Il s'agit ici de montrer les difficultés

auxquelles le Cameroun fait face, quant à ce qui est de son

action en matière de rétablissement, d'imposition et de

consolidation de la paix.

D - DELIMITATION DU CHAMP D'ETUDE

Le présent travail sera

délimité dans une double dimension, à savoir :

la délimitation spatiale(1), et la

délimitation temporelle (2).

1 - Délimitation spatiale

Cette étude s'appesantira sur l'espace

géographique qu'est l'Afrique centrale, qui elle-même est

tout un concept. Ce concept peut être considéré

comme étant à « géométrie

variable »21(*), c'est dire que l'Afrique centrale n'a pas

d'objet géographique clairement identifié. Le concept est

variable selon les contextes, les auteurs et les époques. En

effet, l'Afrique centrale renferme en son sein, deux organisations

à savoir : la CEMAC, qui a un caractère plus

économique et la CEEAC qui, bien qu'ayant elle aussi une

certaine vocation économique, est une instance disposant d'un

organe spécialisé dans la promotion, le maintien et la

consolidation de la paix et de la sécurité22(*), d'où

l'intérêt que nous lui portons dans le cadre de ce

travail. La CEEAC se compose donc de onze Etats : l'Angola,

le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Congo

Démocratique,le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Rwanda,

Sao Tomé & Principe, et le Tchad. Tous ces pays couvrent

une superficie de 6 666 938Km², et une population de

134 119 063 d'habitants23(*). Avec ses diverses ressources naturelles,

l'Afrique centrale est un foyer de conflits (dus parfois aux convoitises

suscitées par ses multiples richesses) multiformes, allant des

crises de gouvernance aux crises frontalières, en passant par

celles dites sociales.

Notre intérêt pour cette zone de

l'Afrique tient également au fait que plusieurs mécanismes

de gestion des conflits y ont été mis sur pieds par

l'ONU, mais ont connu des résultats mitigés.

2 - Délimitation temporelle

Bien que les problèmes sécuritaires aient

commencé à se poser avec insistance dans les

années 1990, avec l'effondrement du bloc communiste, et la fin

de la guerre froide, nous allons nous intéresser à cette

période qui va de 1990 à 2014, mais en mettant une

emphase sur l'année2008.

Cet intérêt tient au fait que

l'année 2008 a été marquée par l'envoi par le

Cameroun, des contingents constitués en lieu et place

d'observateurs comme par le passé. En effet, « le

22 mai 2008, des unités constituées de l'armée

camerounaise prennent pour la première fois part à une

OMP en République Centrafricaine, dans le cadre de la Force

Multinationale de la CEMAC (FOMUC) »24(*). Il serait

intéressant de voir comment le Cameroun s'est

déployé dans le but de gérer non seulement cette

situation, mais aussi les différentes crises qui surviennent en

Afrique centrale.

Notre travail n'a pas pour but de faire une

compilation exhaustive des conflits et de leur gestion en Afrique

centrale, il ne se recoupe pas non plus aux seules Opérations

de Maintien de la Paix (OMP), mais porte plutôt sur un plan

plus globalisant qu' est la gestion des conflits dans toute sa

dimension par le Cameroun, avec les différentes étapes

qui la constitue. Il s'agit de voir en effet, comment le Cameroun

intervient dans la sous-région Afrique centrale, et si ces

interventions lui permettent d'atteindre ses objectifs de paix, de

sécurité et de préservation de ses

intérêts nationaux.

E - REVUE DE LA LITTERATURE

« Lorsqu'un chercheur entame un travail, il

est peu probable que le sujet n'ait jamais été

abordé par quelqu'un d'autre auparavant, au moins en partie ou

indirectement. On a souvent l'impression qu'il n'y a « rien

sur le sujet » mais cette opinion résulte

généralement d'une mauvaise information. Tout travail de

recherche s'inscrit dans un continuum et peut être situé

dans ou par rapport à des courants de pensée qui le

précèdent et l'influencent. Il est donc normal qu'un

chercheur prenne connaissance des travaux antérieurs qui portent

sur les objets comparables et qu'ils soient explicite sur ce qui se

rapproche et sur ce qui distingue son propre travail de ces courants

de pensée. »25(*)

La question de la gestion des conflits en

Afrique Centrale a suscité l'intérêt de nombreux

chercheurs, les étudiants et même les ONG ne sont pas

restées insensibles aux problèmes y relatifs. Aussi, la

littérature sur cette question est assez diversifiée.

Malheureusement, peu de publications évoquent l'action du

Cameroun dans ce domaine. Malgré cette carence, quelques travaux

ont retenu notre attention.

Ces travaux soulèvent des

thématiques fondamentales à la compréhension des

« mutations » en matière de gestion des

conflits en Afrique médiane. Chacun dans sa

spécificité adopte une approche particulière.

Dans le cadre de notre travail, nous avons

répertorié des travaux à la fois

généraux sur les opérations de maintien de la paix

(OMP) et d'autres sur l'action de l'armée camerounaise.

Ainsi, certaines productions ont retenu notre attention,

il s'agit notamment des travaux de Master II en stratégie,

défense, sécurité, gestion des conflits et des

catastrophes de ASSILA TSED. Les travaux de Master II en Relations

Internationales, option Diplomatie de AHOUDOU GARBA nous ont

également intéressé, tout comme ceux de EKINDI

NGWEN Manfred François et les travaux de MEVONO NGOMBA

Dieudonné Jules26(*)

Pour ASSILA TSED27(*), il s'est agit de donner les modalités

du déploiement militaire camerounais dans le processus

international de reconstruction de la paix au Soudan.

Il relève ainsi trois principales

difficultés liées à ce déploiement, et dues

à l'environnement : il s'agit des difficultés

conjoncturelles, politiques et logistiques qui entravent

considérablement ce type d'opérations pour les forces

armées camerounaises. ASSILA TSED pense que des

« aménagements structurels » s'imposent

au sein de l'armée, pour capitaliser de manière efficiente

toutes les ressources offertes par cette projection des forces

armées sur la scène internationale.

AHOUDOU GARBA28(*) quand à lui, pense que «

le Cameroun est un acteur mineur et inhabituel dans le champ des

opérations de maintien de la paix. Il mobilise la

théorie réaliste pour dire que les dynamiques

internationales ont forcément une influence sur la politique

interne, mais qu'il est important de toujours préserver sa

volonté de faire valoir ses intérêts. Pour lui, le

Cameroun doit revoir sa stratégie de moindre implication dans

les OMP, pour pouvoir tirer avantage des bénéfices

symboliques que confèrent l'implication dans le champ complexe

de celles-ci.

Notre intérêt s'est également

porté aux travaux de EKINDI NGWEN Manfred

François29(*),ce

dernier s'intéresse à l'action du Cameroun dans la

prévention des conflits en Afrique centrale. Il présente

ainsi la conférence des Chefs d'Etats tenue en février

1999 à Yaoundé au Cameroun, comme l'un des moments

majeurs liés à cette action. En effet, la

conférence de Yaoundé a été le cadre de

mise en place du Conseil de Paix et de sécurité en

Afrique centrale, en abrégé COPAX qui est un

« organe politico-militaire de la CEEAC en matière de

promotion, de maintien et de consolidation de la paix et de la

sécurité au niveau sous régional ».

C'est un travail qui, en ce qui est de la

participation du Cameroun dans la mise en place des mécanismes

de prévention des conflits, apporte certains

éclaircissements, mais un travail qui reste plus descriptif

qu'analytique. De plus, il ne s'intéresse pas aux

stratégies de gestion des conflits en Afrique centrale

déployées par le Cameroun.

Nous avons enfin porté notre attention

aux travaux de MEVONO NGOMBA Dieudonné Jules30(*). Il mobilise les

théories réalistes, l'interdépendance et le

constructivisme, pour présenter sa pensée. MEVONO postule

en effet que 2008 est une année charnière pour le

Cameroun, car le 22 mai 2008, l'armée camerounaise a

effectué pour la première fois, une opération de

maintien de la paix ; c'était en République

Centrafricaine. Pour lui, « en décidant d'engager

d'avantage son armée dans la recherche de la paix en zone

Afrique centrale, l'Etat camerounais a inscrit les fondements de son

action dans une logique qui oscille entre la préservation de

ses intérêts vitaux et la recherche d'une paix

durable »31(*).

De ce qui précède, il se

dégage deux principales tendances : d'abord ceux qui pensent

que l'action du Cameroun est minime, vu que c'est un acteur

inhabituel dans la construction de la paix. Ensuite il y a la frange

de ceux qui pensent que le Cameroun commence à s'impliquer de

façon plus importante.

Au lieu de se poser sur l'un de ces deux

courants, nous avons opté pour une approche différente.

En effet, les conflits entrainent plusieurs fluctuations et des

contraintes. Ces aspects sont pris en compte avant pendant et

après les conflits. Nous nous proposons de voir quelles

institutions interviennent, et comment elles le font. Cette gestion

est-elle bénéfique pour le Cameroun ?

Il est question d'inscrire la présente

étude dans une approche historique dont la finalité sera de

saisir dans le temps, les stratégies du Cameroun en matière de

gestion des conflits en zoneCEEAC. Cela nous permettra par la suite

d'évaluer la constance de ses interventions qui,routinisées,

permettrons probablement au final d'en arriver à la conclusion de

l'existence d'une véritable stratégie de gestion des conflits du

Cameroun en zone CEEAC.

F - cadre théorique de l'étude

La théorie est un corps de savoirs permettant

d'ancrer la recherche dans la suite de l'immense masse de ce qui

est déjà su. Ainsi, au plan théorique, la

nécessité d'intégrer notre travail dans le champ

d'investigation des relations internationales et du jeu de la

puissance, nous invite à convoquer les théories

réaliste(1), et

constructiviste(2).

1 - Le réalisme

Thomas HOBBES, et d'autres réalistes

comme lui considèrent la société internationale comme

une société anarchique, par opposition aux

sociétés nationales au sein desquelles il existe un

pouvoir organisé par l'Etat, garant de l'ordre et de la paix

sur la base du contrat social. L'impossibilité d'une telle

organisation sur la scène internationale entraine une situation

d'anarchie caractérisée par la méfiance entre les

Etats et le recours à l'usage de la force plutôt que la

confiance et le droit.

Le réalisme en terme

d'intérêt national, devrait nous permettre d'expliquer les

attentes et aspirations du Cameroun en Afrique centrale à

résoudre ou à gérer d'éventuels conflits qui

surviendraient dans la zone. D'ailleurs Yves LACOSTE32(*) dit, pour

interpréter les comportements des Etats sur la scène

internationale, que ces derniers sont en permanente rivalité,

cherchant à obtenir ou développer les moyens de la

puissance en contrôlant des territoires et les peuples qui les

détiennent. Par ailleurs, toute action de l'Etat s'inscrit dans

une logique permanente de survie, avec pour expression par excellence

dans le concept d'intérêt. « pris dans un

sens rationnel, il postule le calcul de l'investissement dans l'action

pour en apprécier la rentabilité attendue. Trop

coûteuse, il faut l'éviter, bénéficiaire, il

faut l'engager »33(*). Avec pour finalité, d'assoir sa

puissance face aux autres acteurs des relations internationales.

2 - Le constructivisme

Le constructivismeest employé dans cette

démarche pour l'analyse constructiviste des stratégies

camerounaises de gestion des conflits. Cette théorie aborde la

formation particulière d'analyse constructiviste

développée par l'école de Copenhague, qui

s'intéresse précisément à l'étude des

questions de sécurité.

Les auteurs tels que Emile DURKHEIM à

travers son explication des faits sociaux, Max WEBER et sa

compréhension des faits et la construction sociale de la

réalité de Peter BERGER et Thomas LUCKMANN, ont

certainement contribué à donner de la consistance au

constructivisme.

Emile DURKHEIM postule que l'explication d'un

fait doit être de nature sociologique. Selon lui, « la

cause déterminante d'un fait social doit être

recherchée parmi les faits sociaux antécédents, et

non parmi les états de la conscience

individuelle »34(*). La sociologie compréhensive de WEBER

permet d'avoir une autre conception de la réalité

sociale. Selon lui, une « activité est un

comportement humain ( peu importe qu'il s'agisse d'un acte

extérieur ou intime d'une omission ou d'une tolérance ),

quand et pour autant que l'agent ou les agents lui communiquent un

sens subjectif. Et par activité « sociale »,

l'activité qui, d'après son sens visé par l'agent

ou les agents, se rapporte au comportement d'autrui, par rapport

auquel s'oriente son déroulement »35(*). Peter BERGER et Thomas

LUCKMANN pensent que la réalité sociale est une

construction. Autrement dit, la réalité sociale n'est pas

exclusivement une donnée figée, elle peut aussi être

une construction.36(*)

Le constructivisme postule que les structures sociales

sont prioritairement déterminées par les idées que

partagent les agents plutôt que par les rapports matériels

existant entre eux. Ainsi, les intérêts et les

identités des acteurs sociaux ne sont pas des données

préalables aux interactions sociales et qui s'imposent une fois

pour toutes aux acteurs, mais ils sont construits par les

idées, normes, valeurs, connaissances, que ces derniers

partagent, par cette culture dans laquelle ils sont ancrés.

Qu'il soit moderne ou structuraliste, le constructivisme repose sur

quatre postulats : 1) les intérêts et les

motivations des Etats ne sont pas donnés mais constitués

par des identités, 2) les Etats agissent selon des

identités et donc des croyances ou des normes

« intersubjectives » car rationnelles, 3) la

signification de ces identités et de ces relations évolue

historiquement par la pratique et les discours, les interactions des

Etats, 4) enfin, la structure du système international influence

les comportements des Etats autant que ceux-ci sont capables

d'influencer la structure de leur environnement.37(*)

Les stratégies camerounaises de gestion des

conflits sont susceptibles de faire l'objet d'une construction, en

fonction des intérêts et de l'identité des acteurs

de la société dans laquelle se trouve le Cameroun.

G - La problématique et les

hypothèses

Il s'agit ici de présenter notre

problématique (1) et nos hypothèses de

travail (2) qui certainement, seront les matrices de

notre réflexion.

1 - La problématique

L'objectif visé par la présente

étude faut-il le rappeler, est de mettre en évidence

l'action du Cameroun dans les opérations de gestion des

conflits en Afrique centrale.A cet effet, il est judicieux pour nous d'avoir

pour point de départ, un questionnement qui nous permettra de

mener à bien notre démonstration.

Raymond QUIVY et Luc VAN CAMPENHOUDT perçoivent

la problématique comme étant «... l'approche

ou la perspective théorique que l'on décide d'adopter pour

traiter le problème posé par la question de

départ » 38(*). C'est

également « définir un objet et opter

pour un mode d'approche de cet objet, (...) c'est bien enfin le

cadre personnel à partir duquel se précise la question

de départ »39(*). Partageant ces préalables, tout en

gardant à l'esprit que la recherche ouvre la voie à la

théorisation, et que la théorie mène à la

science, les deux permettant d'identifier des connaissances nouvelles

et de mettre au point des outils de travail nouveau, nous tiendrons

compte de la pesanteur des problématiques existantes dans le

champ social de la gestion des conflits. L'observation de la

contribution du Cameroun permet d'être attentif sur les angles

d'approche de son action dans la mesure où la théorie

n'est pas un savoir fixe.

Si l'on peut « constater d'une part,

la multiplicité et la récurrence des conflitset des

situations conflictogènes et belligènes qui divisent

davantage les pays de la sous-région et, d'autre part une

diversité de projets (FOMUC, FOMAC) pilotés par des

initiatives différentes et concurrentes (CEMAC, CEEAC),

poursuivant certes le même objectif mais évoluant dans des

logiques différentes et parfois contradictoires40(*), il est intéressant

de savoir comment se comporte le Cameroun face aux questions de

gestion des conflits dans sa sous-région. Ainsi, la question

principale qui a retenu notre attention est celle de savoir :

quel est l'intérêt du Cameroun dans ses actions

menées en matière de gestion des conflits en Afrique

centrale CEEAC ?

Deux interrogations subsidiaires peuvent

également être soulignées à ce niveau. La

première question est celle de savoir si l'implication du

Cameroun est-elle construite dans le cadre d'une vision

stratégique, ou est-elle une adaptation conjoncturelle?la

seconde question est celle de savoir sile Cameroun dispose

des moyens adéquats pour s'impliquer efficacement dans la

gestion des conflits en Afrique centrale ?

Ces perspectives théoriques constituent les

axes d'interprétation du réel que nous avons choisis pour

la formulation de nos hypothèses de recherche.

2 - Les hypothèses de travail

Eléments fondamentaux de tout travail

scientifique, les hypothèses sont des tentatives de

réponses anticipées, aux questions théoriques ou

observations empiriques posées par la problématique.

D'ailleurs, à ce sujet, Raymond QUIVY et Luc VAN

CAMPENHOUDT41(*)

écrivent qu' « il n'est d'observation ou

d'expérimentation qui ne repose sur des

hypothèses ». Ils concluent qu'« une

hypothèse est une proposition provisoire, une

présomption qui demande à être

vérifiée ». Etant donnée qu'elle est

l'explication provisoire d'une réalité, l'hypothèse

prend naissance dans la problématique et, doit être

confirmée ou infirmée à la fin par les

résultats de l'étude, ce qui fait d'elle un outil de

sélection pour le chercheur car elle aide ce dernier à

choisir les faits, à les interpréter et à

suggérer les procédures de recherche.

L'hypothèse centrale autour de laquelle

s'aménage notre travail de recherche est quele Cameroun

s'engage dans la gestion des conflits pour la préservation de

ses intérêts nationaux et pour garantirla paix et la

sécurité sous régionale.

Les hypothèses secondaires retenus sont

les suivantes : les interventions du Cameroun

épousent bien une vision stratégique construite sur le

plan institutionnel. En outre, on pourrait dire que le

Cameroun, au vue de sa participation de plus en plus importante

dans le processus de gestion des conflits, dispose des moyens

nécessaires pour mener à bien sa politique d'intervention

en Afrique centrale.

H - METHODE ET TECHNIQUES D'ANALYSE

Toute entreprise de recherche scientifique, invite

toujours le chercheur à faire recours à des

méthodes et techniques, qui conviennent à l'étude

de son objet d'analyse.

Par définition, « La

méthodeest perçue comme l'ensemble des opérations

intellectuelles par lesquelles, une discipline cherche à

atteindre les vérités qu'elle poursuit, les

démontre, les vérifie »42(*) ;c'est le

préalable à toute discipline scientifique. L'on ne saurait

parler de science sans méthode car, elle en constitue la

caractéristique fondamentale, l'essence qui clarifie la

démarche adoptée ou à adopter. Dans ce sens,

Gaston BACHELARD affirmait fort opportunément que

« la méthode est la politesse

élémentaire de l'esprit scientifique »43(*). Il s'agit au sens large

d'aider le chercheur à comprendre, non pas le résultat

de la recherche scientifique, mais le processus de la recherche

lui-même. Les considérations méthodologiques

comprennent à la foisle modèle

opératoire(1) et l'approche

méthodologique(2).

1 - Modèle opératoire

Pour rendre compte de notre objet

d'étude, nous avons utilisé la méthode

systémique. L'approche qui nous semble pertinente pour atteindre

nos objectifs est celle du raisonnement stratégique,

telle que présentée par Michel CROZIER et Erhard

FRIEDBERG. En effet, le Cameroun appartient à une organisation

qui est la CEEAC et, « les participants d'une

organisation peuvent être considérés comme des

acteurs ayant chacun leur propre stratégie (...) du point de

vue des objectifs que prétendent ou même que semblent

poursuivre ces acteurs, leur comportements peuvent paraître

irrationnels. Ils ne prennent de sens que si on relie aux chances

de gains et de pertes qu'ils avaient réellement dans le ou

les jeux qu'ils jouent les uns avec les autres. (...) Le

phénomène sociologique fondamental de l'intégration

des comportements du même ensemble social se trouve ainsi

analysé dans le cadre organisationnel comme un processus indirect

par lequel les acteurs se trouvent contraints, s'ils veulent gagner

ou au moins minimiser leurs pertes, d'adopter une

stratégie « gagnante », c'est à dire

rationnel pour eux de se plier aux exigences du jeu et qu'ils en

arrivent ainsi, quelles que soient leurs motivations de départ,

à concourir finalement aux buts communs »44(*). Il n'est donc pas exclu

que le Cameroun se comporte en acteur stratégique au sein de

la CEEAC.

2 - L'approche méthodologique

L'approche méthodologique comporte d'une part

les techniques de recherches (a) et d'autre part, les

techniques d'analyse des données (b) .

a - Les techniques de recherche

Dans le cadre de ce travail, nous avons opté

principalement pour la technique documentaire. Elle consiste

essentiellement à la recherche dans les bibliothèques et

sur internet. Ainsi, nous avons consulté un nombre important de

documents dans les bibliothèques de la fondation Paul ANGO ELA

(FPAE), du centre de recherche d'études politiques et

stratégiques (CREPS) à l'Université de

Yaoundé II, de l'Institut des Relations Internationales du

Cameroun (IRIC) et du centre africain d'études

stratégiques pour la promotion de la paix et du

développement (CAPED), toutes choses qui nous ont permis de

mener à bout cette recherche.

En plus de cette recherche documentaire, il faut

également dire que nous avons eu recours aux entretiens avec

des responsables de certaines structures, telles que le

Ministère des relations extérieures (MINREX), le

Ministère de l'administration territoriale et de la

décentralisation (MINATD), à travers la Direction de la

protection civile, et aussi les responsables du Ministère de la

défense (MINDEF).

2 - L'analyse des données

Dans cette phase, notre objectif est d'obtenir un

corpus d'informations qualitatives devant nous permettre de

vérifier la vraisemblance des explications théoriques que

nous avons énoncées. Une fois élaboré, ce

corpus d'informations doit comporter la liste détaillée

des faits et des référents concrets des explications

théoriques puisque c'est à travers leur correspondance que

nous allons confirmer nos hypothèses.

I - ANNONCE DU PLAN DE TRAVAIL

Partant des hypothèses de travail avancées

et en nous fondant sur l'analyse des données collectées,

notre raisonnement s'est bâti sur deux principales parties,

chacune articulée autour de deux axes. La première partie

consiste à montrer que la gestion des conflits en Afrique

centrale du Cameroun est motivée par la préservation de

ses intérêts nationaux (Chapitre 1) et que son action dans

cette gestion relève d'une dynamique conjoncturelle (Chapitre 2).La

deuxième partie quant à elle s'attèle à

montrer d'une part la recomposition des problématiques

sécuritaires et le redimensionnement de l'action du Cameroun dans

la gestion des conflits en Afrique centrale (Chapitre 3), et d'autre

part, elle fait une évaluation des capacités

camerounaises de gestion des conflits dans la sous-région

Afrique centrale (Chapitre 4).

Les deux grandes articulations sus mentionnées se

déclinent sous les formulations suivantes :

Première partie : La

stratégie camerounaise de gestion des conflits en Afrique

centrale : entre logiques internes d'intérêt national et

dynamiques externes de recherche de la paix.

Deuxième partie : La

stratégie Camerounaise dans la gestion des conflits en

Afrique centrale : une adaptation aux problématiques

sécuritaires contemporaines, entre potentialités et

insuffisances.

PREMIERE PARTIE :

LA STRATEGIE CAMEROUNAISE DE GESTION DES CONFLITS

EN AFRIQUE CENTRALE : ENTRE LOGIQUES INTERNES D'INTERET NATIONAL ET

DYNAMIQUES EXTERNES DE RECHERCHE DE LA PAIX

De 1990 jusqu'au début des années 2000,

un certain nombre d'initiatives allant dans le sens de la

construction de la paix ont été mises en oeuvre45(*). Il s'agissait

effectivement pour le système international, d'enrayer le cycle

de production de la violence, qui a été observé

avec le déclenchement des première et deuxième

guerre mondiale. Plus encore, les conflits sont devenus monnaie

courante dans différentes parties du monde, requérant

ainsi l'implication des organisations sous régionales à

l'instar de la CEEAC en Afrique centrale, et d'autres organisations

à travers le monde. Les Etats ont sans doute une forte

partition à jouer dans cette recherche de la paix et de la

sécurité, il va donc sans dire que chaque Etat a un

ensemble de stratégies de gestion des conflits qui lui sont

propres ; la sécurité étant d'abord individuelle

avant d'être collective.

Il est important de comprendre que « les

facteurs de risque, d'instabilité, de vulnérabilité

et les menaces qui pèsent dans un environnement, sont complexes

et interdépendants. Les menaces sapent la sécurité

à tous les niveaux. Sur le plan horizontal, elles touchent aux

domaines sociaux, politiques, économiques, environnementaux, et

ciblent une collectivité locale, une nation, une

communauté régionale ou mondiale. »46(*). Ainsi, il se pose la

nécessité de voir la posture du Cameroun dans la

gestion des conflits en Afrique centrale : analyse d'une posture

rationnelle (chap. 1) et la gestion de ces conflits

comme une dynamique conjoncturelle (chap. 2).

CHAPITRE I

LE CAMEROUN DANS LA GESTION DES CONFLITS EN AFRIQUE

CENTRALE : ANALYSE D'UNE POSTURE RATIONNELLE.

La posture rationnelle de l'Etat du Cameroun en

matière de gestion des conflits en Afrique centrale, se traduit

par une posture duale dans les interventions camerounaises. Cette

dualité est une vision globale qui associe les dimensions

internes et externes de la sécurité face aux menaces

sous régionales multiples. C'est ainsi que le dispositif

sécuritaire du Cameroun est passé d'une posture de garde,

à une posture d'avant-garde. Cette réactualisation a

été conceptualisée par Ernest Claude

MESSINGA47(*).

Le défi ici, est de pouvoir combiner de

manière satisfaisante, la politique de déploiement de

l'armée camerounaise sur le terrain des opérations de

maintien de la paix, mais aussi plus globalement, sa stratégie

de gestion des conflits en Afrique centrale et sa posture qui se

veut rationnelle pour bénéficier durablement des

retombées de ces interventions dans la sous-région.

Il s'agit donc d'une adaptation des stratégies

camerounaises qui visent le renforcement de la défense interne,

tout en projetant ses troupes dans la gestion des crises des pays

voisins, mettant ainsi en relief la dynamique d'enchevêtrement du

« dedans » et du

« dehors » sécuritaire ; le but

étant d'anticiper sur les menaces asymétriques qui

pourraient nuire aux intérêts économiques et

politico-institutionnels du Cameroun (Section 1) et déteindre sur

sa posture géostratégique (Section 2).

SECTION I : ENTRE DEFENSE DES INTERETS ECONOMIQUES

ETGESTION DES INTERETS POLITICO-INSTITUTIONNELS

Dans un contexte sous régional marqué par

plusieurs conflits et d'importants mouvements des populations, la

sécurisation des populations et de leurs biens ; la

sécurisation des investissements, la protection des institutions

étatiques s'imposent pour le Cameroun. Bien que résolument

engagé dans le processus de recherche, de construction et de

consolidation de la paix dans la sous-région, le Cameroun met

également un point d'honneur à la défense de ses

intérêts socio-économiques (A) et la défense

de son appareil politico-institutionnel (B).

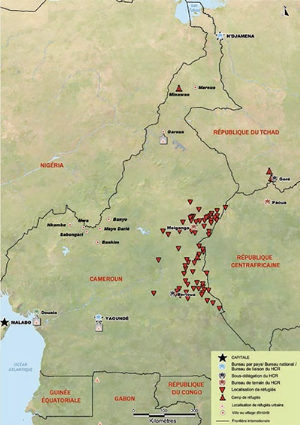

A - LES INTERETS SOCIO-ECONOMIQUES

Les périodes de conflits dans un pays sont

toujours des moments d'importants flux de réfugiés dans

les pays voisins ;l'arrivée massive des réfugiés

dans n'importe quel pays implique toujours de grands changements sur

le plan socio-économique. Au Cameroun, le flux de

réfugiés est important depuis quelques années et

encore plus important depuis 2008. Rufin DIZAMBOU affirme que

« le Cameroun a hébergé selon le World

Refugee Survey 2008 du Comité Américain pour les

immigrants, près de 97400 réfugiés et demandeurs

d'asile, dont environ 49300 provenant de la République

Centrafricaine, 41600 du Tchad et plusieurs milliers du Nigéria,

du Rwanda, de la République Démocratique du Congo, du

Burundi, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du

Libéria et d'autres pays »48(*). Selon le rapport inter

agences sur la situation des réfugiés centrafricains en

date du 29 septembre au 05 octobre 2014, commandé par la

Direction de la protection civile, il a été

enregistré au Cameroun 132 650 nouveaux réfugiés

à partir de janvier 2014. Ce qui précède est

très souvent le début du bouleversement des données

démographiques, des compétitions et pressions

foncières, toutes choses qui sont de nature à

créer un climat d'insécurité notable non seulement

pour les personnes et les biens (1), mais aussi pour les

investissements économiques (2).

1 -La sécurité des personnes et des

biens

La notion de sécurité implique une

situation où il y a une absence relative de danger pour les

personnes ; leurs biens, et qui détermine la confiance.

Cette sécurité est le plus souvent la

responsabilité combinée de la Police Municipale, de la

Police Nationale, le Corps National des Sapeurs-Pompiers et de la

Gendarmerie Nationale, qui assurent la protection des personnes et des

biens en temps de paix. La sécurité des personnes est

donc globalement assurée par l'Etat et cela est rappelé

dans le préambule de la constitution camerounaise en ces

termes : « la liberté et la

sécurité sont garanties à chaque individu dans le

respect des droits d'autrui et de l'intérêt

supérieur de l'Etat ». Depuis plusieurs

années maintenant, l'insécurité dans les

différentes villes du Cameroun n'a pas laissé

indifférents les pouvoirs publics qui ont pris un certain

nombre de mesures pour la protection et la sécurisation des

personnes et des biens. Au compte de ces mesures ont peut noter le

renforcement de ce que Yves Patrick MBANGUE NKOMBA49(*) appelle le

redimensionnement de la Police de proximité, à travers la

création des unités spécialisées. Ce

redimensionnement est à l'origine de la note de service N°

00108 du 30 décembre 2004 du Délégué

Général à la Sûreté Nationale (DGSN)

Edgard Alain MEBE NGO'O, qui crée une Equipe

Spécialisée d'Intervention Rapide pour répondre

à la volonté politique de combattre et d'endiguer

l'insécurité. Les recompositions sociopolitiques des Etats

voisins au Cameroun sont de nature à impacter sur le cadre

sécuritaire du pays. Les déplacements massifs des

populations des Etats en crise vers le Cameroun est toujours un

moment de hausse importante de ce qui est convenu d'appeler

« la criminalité de subsistance », et

même d'autres types de criminalité tel que le

phénomène des coupeurs de route... La paupérisation

à laquelle sont soumises ces populations-là, est un

facteur de reconversion de celles-ci en de véritables

« hors la loi » qui menacent la

sécurité des personnes et des biens.

2 - La sécurisation des investissements

économiques

Dans sa politique nationale d'investissement, le

Gouvernement camerounais a fixé le cap de son

« émergence » à l'année

2035. C'est une vision qui implique de gros efforts pour être

bien menée de bout en bout ; et la sécurité

sur les sites de ces grands chantiers, une question

d'intérêt national. Il s'agit entre autre, des projets

hydroélectriques de Lom-Pangar ; Mekin ; Memve'ele, mais

aussi des projets tels que le port en eau profonde de Kribi, la

construction du pont sur le fleuve Wouri à Douala qui est le

garant d'une compétitivité économique, la centrale

à gaz naturel de Ndogpassi etc...

Outre cette vision de l'émergence en 2035 des

dirigeants camerounais, il y a la sécurisation des

échanges économiques entre le Cameroun et les pays

voisins qui est un véritable problème. En effet, le

Cameroun possède une façade maritime qui le place au

centre de l'économie de sa zone géographique d'Afrique

centrale, et lui donne par la même occasion un poids

économique majeur comparativement à la Centrafrique et au

Tchad. Un conflit sous régional durable serait de nature

à déstructurer l'activité économique sous

régionale qui est tributaire d'un réseau d'échanges

entre les différents Etats de la sous-région, et

notamment entre le Cameroun et la RCA ; mais aussi entre le

Cameroun et le Tchad. Le Transcamerounais est un corridor qui a

été construit pour desservir le Tchad et la RCA, en

leur offrant un accès à la mer à travers le port

de Douala. Ce corridor « part de N'Djamena (Tchad) ou

Bangui (Centrafrique) pour aboutir à Douala. Le corridor

comprend un itinéraire entièrement routier et un

itinéraire mixte route-fer. Voie ferrée entre Douala et

Belabo (pour la RCA) ou entre Douala-N'Gaoundéré (pour le

Tchad). Par ailleurs, un oléoduc d'une longueur de 1.070 km

(et d'un diamètre de 760mm) entièrement enterré, a

été construit pour transporter les produits

pétroliers extraits des champs pétrolifères du

bassin de Doba au sud du Tchad jusqu'à Kribi au

Cameroun »50(*). C'est un corridor qui montre l'importance des

échanges entre le Cameroun et ses voisins.

Il faut également dire que ces échanges

vont au-delà du simple passage portuaire. En effet, il existe

une importante activité transnationale commerciale qui peut

à tout moment subir un ralentissement et d'importantes pertes

économiques en cas d'instabilité. Tel a été

le cas lors de la crise politique survenue en RCA en mars 2013.

Selon le Bureau de Gestion du Fret Terrestre (BGFT), les pertes

mensuelles ont été estimées à près de

4 milliards de francs CFA. Par ailleurs, le BGFT a annoncé

que cette instabilité a été néfaste pour le

commerce entre les deux pays, car elle a mis « [...] en

péril les 55 milliards de marchandises qui circulent chaque

année entre les deux pays, selon les statistiques de la douane

Camerounaise »51(*).De ce qui précède, force est de

remarquer qu'une instabilité sous régionale prolongée

et même passagère, a un impact sur le Cameroun, à

travers des pertes économiques directes.

B -LES INTERETS POLITICO-INSTITUTIONNELS

Le déficit sécuritaire, conduit parfois

à l'instabilité politique et institutionnelle des voisins

immédiats du Cameroun, c'est une véritable source

d'inquiétudes de contagion pour le pays. Il faut donc tenir

à distance le déficit sécuritaire qui est

susceptible de créer une fragilité politique, ce que P.

STEWART qualifie comme étant l'incapacité de

« fournir à sa population l'un des services

suivants qui lui incombent de manière naturelle : la

sécurité nationale, les institutions politiques

légitimes, le bien-être économique et

social »52(*). Faire face à cette fragilité

revient à revisiter la question des normes organisationnelles et

fonctionnelles (1) dans un premier temps, et dans un second temps

parler de la protection des institutions nationales (2).

1 - La question des normes organisationnelles et

fonctionnelles

L'autrichien Hans KELSEN, est l'un des

théoriciens du normativisme, ayant fait de la norme la base de

la relation sociale. Les normes sont ce qui donne un sens à

la volonté et aux idées. Elles servent de

baromètre aux déviances tout en permettant à toutes

les parties de se reconnaître dans ce qui est fait. La mise

en place, ou alors, la codification de l'institutionnalisation de

l'organisation se fait par le biais des normes organisationnelles qui

définissent et structurent les organisations en tant

qu'idée d'oeuvre dotée de moyens pour accomplir un

objectif ou un but spécifique. Les normes définissent et

désignent le compartimentage technique d'une idée comme la

préservation des intérêts nationaux. Elles attribuent

le rôle à chaque acteur et pérennisent de ce fait

le statut d'abord individuel, ensuite collectif au sein de

l'institution. C'est donc un défi énorme pour les

politiques et les diplomates qui doivent s'atteler au respect et au

bon fonctionnement des normes organisationnelles, qui sont la

matérialisation de la volonté de projection pour la

préservation des intérêts nationaux.

Les normes fonctionnelles

d'opérationnalisation, tout comme les normes organisationnelles

reflètent la volonté des acteurs de matérialiser une

solution face à un problème qui leur tient à

coeur. Les normes fonctionnelles accompagnent les normes

organisationnelles comme gage de faisabilité qui enlève

l'idée de la simple incantation à la

matérialité. Robert k. MERTON conceptualisait cela en

affirmant que « les fonctions seules donnent vie aux

structures »53(*). Le déficit des normes fonctionnelles

d'opérationnalisation au Cameroun, découle de la

déstructuration organique de l'idée de la

préservation des intérêts nationaux et notamment de

la question du leadership en Afrique centrale.

2 -la protection des institutions nationales

Les institutions sont l'ensemble des structures

fondamentales d'organisation sociale, telle qu'elles sont établies

par la loi ou la coutume dans un groupe humain. Plus

spécifiquement, l'institution peut se présenter sous la

forme d'une personne morale de droit public (Etat, Parlement), ou de

droit privé (association), ou d'un groupement non

personnalisé ou d'une fondation, ou d'un régime

légal54(*).

Lors de son discours prononcé à l'occasion

du 40ème anniversaire des Forces Armées

camerounaises, les 29, 30 et 31 mars 2000, le Président Paul

BIYA déclarait que « En effet, notre armée,

véritable ciment de notre unité nationale, a toujours

été et demeure le rempart de nos institutions et de

notre souveraineté »55(*). Ces propos consacrent l'armée comme

étant la principale force protectrice des institutions

nationales, tout ceci sous la conduite du Président de la

République. En effet, la loi N° 67/LF/9 du 12 juin 1967,

portant organisation générale de la défense stipule

en son article 6 que : « Le Président de la

République veille à la sécurité

intérieure et extérieure de l'Etat. Il définit la

politique de défense et pourvoie à sa mise en

oeuvre ». Par ailleurs, le décret N° 69/DF/61

du 21 février 1969 oblige les élèves de certaines

grandes écoles à la formation militaire ; l'article 2

de ce décret stipule que : « avant d'être

admis à effectuer leur stage d'admission à la fonction

publique fédérale, les jeunes gens diplômés

d'une faculté ou école donnant accès à la

catégorie A sont tenus, s'ils ne justifient pas d'un

diplôme, brevet ou certificat de préparation militaire,

à effectuer une période de service militaire de quatre

mois qui est pris en compte dans les durées du stage et des

services des intéressés ».

La politique de défense du Cameroun a

été mise sur pied, compte tenu de la

nécessité de défense du territoire camerounais. Mais

cette protection, pour être globale et complète, a besoin

de la participation des citoyens, de la nation toute entière.

C'est ainsi que la constitution camerounaise du 18 janvier 1996,

consacre dans son préambule tous les citoyens comme des acteurs

de la sécurité nationale. Il y est dit ceci :

« tous les citoyens contribuent à la défense

de la patrie » ; mais avant elle, le

préambule (partie - II Défense) du décret

N°75/700 du 6 novembre 1975 portant règlement de discipline

générale dans les Forces Armées disposait

déjà que : « la nation toute

entière participe à l'effort de défense en vue

de : dissuader tout agresseur éventuel, s'opposer par tous

les moyens, soit à l'invasion du territoire national

[...] ». Ainsi, le Cameroun à travers la

préservation de ses intérêts politico-institutionnels

et plus précisément le maintien de ses normes

organisationnelle et fonctionnelles et la protection de ses

institutions nationales, montre que la paix conditionne tout

développement.

Toute situation d'insécurité se

répercute indubitablement sur ses institutions. Cela a

été vu avec les attaques de certains édifices

publiques tels que les banques (Limbé), les postes de

gendarmerie (au Nord), et même la capture, l'enlèvement

des autorités par des malfrats (zone frontalière de

Bakassi). C'est sans doute ce qui justifie son attitude sur la

scène internationale, notamment son implication dans la gestion

des conflits en Afrique centrale.

SECTION II :L'ATTITUDE GEOSTRATEGIQUE DU

CAMEROUN

La zone bordière de l'Atlantique en Afrique

Centrale, selon Eustache AKONO ATANGANE56(*) se présente comme une superposition

d'aires géographiques à la fois composites et composantes

dont l'occupation territoriale et humaine se détermine par des

réalités stratégiques qui assignent à cette

sous-région une place géostratégique indéniable

en Afrique. Le maillage géopolitique, distribué de la

sorte, débouche sur un certain nombre d'ensembles dont le poids

stratégique fonde leurs comportements sur l'échiquier sous

régionale. Ainsi, Stéphane ROSIERE considère les

acteurs géopolitiques comme « toute entité qui

élabore des représentations territoriales, qui exprime ces

représentations, agit sur un territoire et entre en

compétition avec d'autres acteurs »57(*). Il est alors

intéressant de voir comment le Cameroun, en fonction de ses

intérêts sécuritaires peut passer d'une posture

à une autre dans le but de défendre ceux-ci.

L'attitude présentée plus haut n'est

pas une exclusivité camerounaise. En effet, Pascal BONIFACE

démontrait fort opportunément que le comportement d'une

entité est fonction de ses aspirations, mais surtout de son

environnement. Il dit d'ailleurs que plus loin de nous,

« Aristote estimait que l'environnement naturel avait un

impact sur le caractère humain des citoyens et sur les

nécessités militaires et économiques d'un Etat

idéal. Pour lui, le climat et le caractère national

étaient très liés,

l'hétérogénéité d'un territoire

nourrissait l'hétérogénéité parmi la

population et empêchait l'unité et la paix dans le

pays »58(*). Ce qui précède montre à

suffisance que l'attitude du déploiement du Cameroun sur la

scène continentale, qui adopte une attitude qui tend au

maintien de son statu quo sécuritaire (A) et éventuellement

à son changement ou à son bouleversement (B), n'est

qu'une logique des Etats lorsqu'ils se projettent sur la scène

internationale.

A - LE MAINTIEN DU STATU QUO

La locution "statu quo" est une abréviation

francisée de l'expression latine "in statu quo ante" qui

signifie dans la situation où cela était auparavant. Elle

sert à désigner une situation figée ou un

état d'immobilisme. Le statu quo est considéré

comme la référence légitime par rapport à

laquelle les performances d'autres options doivent être

calculées. L'aversion du risque et des pertes fait de tout

changement par rapport à la situation actuelle, un risque qu'il

n'est pas évident de prendre. En outre, le statu quo se

révèle moins impliquant qu'une prise de décision

qui fait courir le risque de l'erreur ou de l'échec59(*). Le maintien du statu quo

sécuritaire pour le Cameroun, lui est important pour la

préservation de ses intérêts sociaux et

économiques.

Les Etats dans leur politique extérieure, ont

pour objectif principal la défense des intérêts

nationaux. La notion d'intérêt national étant

difficile à cerner objectivement, elle donne une ouverture

à des compréhensions diverses. Ainsi, tous les Etats

cherchent à préserver un certain équilibre encore

appelé le « statu quo ». La position

géographique du Cameroun, qui se situe à la

croisée de deux grands ensembles régionaux : l'Afrique

de l'ouest et l'Afrique centrale est de nature à faire subir

au Cameroun les soubresauts des aléas sécuritaires de ses

voisins. En effet, le Cameroun est frontalier du Nigéria sur

2100 Km60(*), et il

désenclave également par son accès maritime deux

autres Etats voisins : le Tchad et la RCA. Les deux

paramètres cités plus hauts sont de nature à

compromettre la stabilité et la sécurité du

Cameroun, qui est souvent considéré comme un îlot

de paix dans l'océan conflictuel de l'Afrique centrale. Ainsi

le défi est clair, il s'agit pour le Cameroun de mettre sur

pieds des mécanismes visant à maintenir sa

sécurité (1) et sa stabilité (2), afin

d'éviter toute ingérence extérieure de la part

d'autres Etats.

1 - Le maintien de la sécurité

nationale

La sécurité nationale désigne

l'objectif de parer aux risques ou menaces susceptibles de porter

atteinte à la vie d'une nation. Il s'agit notamment d'assurer

la protection de la population, l'intégrité du territoire

et la permanence des institutions de la République.

En tant qu'outil militaire subordonné au pouvoir

politique, la mission de sécurisation du territoire est

dévolue à l'armée. Mais la sécurité ne

concerne pas seulement la défense militaire et les forces

armées, mais aussi toutes les administrations responsables de

grandes catégories de fonctions ou de ressources essentielles

à la vie du pays. Elles incluent notamment : ordre public

et sécurité civile, relations extérieures et

diplomatie, finance, matières premières, énergie,

alimentation et produits industriels, santé publique, transport

et télécommunications, travaux publics et

sécurité des systèmes d'information61(*).

La sécurité d'un Etat est d'abord interne,

et est assurée en premier lieu par la police et la

gendarmerie qui interviennent lorsque l'Etat fait face à des

troubles sociaux, à la criminalité, au terrorisme et

à l'instabilité politique. La gestion de la

sécurité est très souvent extravertie à cause

d'un certain nombre de phénomènes, notamment la

globalisation et la faillite de l'Etat qui sont de nature à

favoriser l'ingérence dans les affaires intérieures. Ces