EPIGRAPHE

« Celui qui veut changer le monde, doit commencer par

se changer lui-même ».

Socrate

DEDICACE

A toi notre charmante épouse Esther Hadassa Mupikula,

mère de nos enfants, pour avoir été une compagne patiente

dans notre vie estudiantine et, ayant supporté que nous puissions

affronter les études supérieures dans le contexte très

critique, et pour l'importance que vous avez accordée à ces

études en acceptant que le budget familial soit perturbé.

A vous nos enfants,Manassé TSHIYA, Shekinah

MUNANGA(Muadi), Gemima MBUYANGA, Barnabas KAYEMBA, Olive MISENGA, et Ariel

Messie LUMBALA, pour avoir compris la quintessence de nos études

supérieures, voici le modèle à suivre.

Paul Sylvain MBAYA LUMBALA

IN MEMORIAM

A mon cher regretté géniteur, Valentin LUMBALA

KADIA BITENDE, qui nous a précédé dans l'au-delà

quelques mois avant la rédaction de ce mémoire pour couronner

notre cursus académique.Votre nom restera gravé dans cette oeuvre

scientifique parce qu'il nous servira toujours comme référence

durant notre parcours terrestre et nous garderons votre pieuse

mémoire.

Que l'Eternel trouve pour vous une place dans son fief

paradisiaque.

Adieu ! Et que ton âme repose en paix !

Paul Sylvain MBAYA LUMBALA

REMERCIEMENTS

Au terme de notre parcours scientifique sanctionnant la

fin du cycle de licence en gestion et administration des projets, nous sommes

tenus d'exprimer notre gratitude aux uns et autres.

Nos remerciements s'adressent d'une manière

générale aux autorités académiques,

décanales et au corps scientifique de l'Institut Supérieur

d'Etudes Sociales de Kananga (ISES/KANANGA, en sigle), pour un enseignement de

haute facture mis à notre disposition. Tout particulièrement aux

autorités de la Section de Sociologie Appliquée et

Développement communautaire, pour tant de chance nous accordée

à nous déployer académiquement tout au long de ce

deuxième cycle.

Aux Chefs des Travaux clémentine BAMBI BUNGI et

Faustin SHAMBA SHAMBA respectivement Directrice et Co-directeur, si richement

doués et de si haute culture, nous exprimons notre gratitude pour

s'être entièrement donnés à nous diriger. Leur

savoir-faire, leurs remarques, leur attention toute particulière furent

pour nous un bonheur, pour incruster en nous la rigueur scientifique en

dépit des moments pernicieux connus.

A ma mère Anastasie MUADI KALONJI.

Au révérend MANASSE KAYEMBE, la sentinelle des

âmes du Tabernacle de la Sainteté pour son assistance tant

matérielle que spirituelle.

Que nos très chers frères et soeurs,

cousins et cousines, Pauline MBELU, Jean-Claude KATAMBA et son épouse

TSHIBOLA , Emmanuel KALONJI MATUNGULU et son épouse Mélanie

MULANGA, Chantal NTUMBA, Jacquie KANYEBA, Anastasie NDAYA, Roberte KAPINGA,

Dieudonné NGALAMULUME, Ruth KABEDI, John Asaph MULUMBA ,

Générose MULANGA, Marthe MBUYANGA, Alphonsine MBUYI,

Thérèse TSHIDIBI, Giselle MUTEBA, Gracia NGALULA, Philo KALAMBA,

Jean NYEMBUE, et ceux dont les noms ne sont pas explicitement cités ici,

trouvent en ces quelques lignes notre reconnaissance et affection pour tout ce

qu'ils représentent pour nous.

A Nos oncles : Jean KAPENA KABUA KATANDA, Emmanuel

KALONJI MATUNGULU, nous disons merci.

A tous nos camarades et compagnons de lutte : Mamy

MUJINGA KABUYA, Aimée Espérance MATUNGULU NDUWA, Maurice PYOPYO

MUABANTU recevez notre gratitude pour votre accompagnement social, durant tout

le temps de nos activités académiques, Louange et gloire soient

rendues à notre Seigneur Jésus - Christ, qui nous a

gardé en vie, jusqu'à la faisabilité de ce travail

scientifique.

Nous ne tournons pas cette page sans remercier Monsieur

David MUKENGE, et Léon BANTSHI pour la saisie et le traitement

informatisé de ce travail.

Il serait ingrat de boucler cette rubrique sans remercier

amis et connaissances, pour leur accompagnement durant notre parcours

académique : les Chefs des travaux Sophie KAPINGA, Crispin IVUDI,

Odette KWETE, Crispin NTAMBUE. Sans oublier, Philippe TSHIDINDA Boudjo,

Louis-Marie CIBAMBA, Antoine KAPAMPU, Dieudonné TSHIMANGA NTUMBA,

Adélard KANUNDE NKONGOLO, et Henri Gérard EGEBE MUANGANDU (DP de

la RTNC/Kananga).

Enfin, que tous ceux qui ont contribué d'une

manière ou d'une autre à cet édifice scientifique,

trouvent à travers ces lignes, nos sentiments de très profonde

gratitude.

Paul Sylvain MBAYA LUMBALA

SIGLES ET ABREVIATIONS

AGR : Activités Génératrices des Revenus

CBMT : Centre Ba Mamu Tabulukayi

CCAP : Contrôle Citoyen d'Action Publique

CLD : Comité Local du Développement

CODESA : Comite de Développement Sanitaire

COGES : Comite de Gestion Scolaire

COPA : Comite de Parents

CS : Centre de Santé

CSLP : Cadre Stratégique de Lutte contre la

Pauvreté

CUD : Comite Urbain du Développement

DAI : Développement Activity Integrated

DEA : Diplôme d'Etudes Approfondies

DEC : Développement Economique Communautaire

DECO : Développement Communautaire

DEL : Développement Economique Local

DL : Développement local

DSCRP : Document Stratégique de Contribution pour la

Réduction de la Pauvreté

DSRP : Document Stratégique de Réduction de la

Pauvreté

EC : Engagement Citoyen

ECZ : Equipe Cadre de Zone de santé

ETD : Entité Territoriale

Décentralisée

GAB : Gestion Axée sur les

Bénéficiaires

GSDL : Gouvernance Synergique du Développement Local

IGA : Integrated GovernenceActivities

INADES : Institut Africain pour le Développement

Economique et Social

INS : Institut national des statistiques

ISE : Infrastructures socio-économiques

ISES : Institut Supérieur d'Etudes Sociales

IT : Infirmier Titulaire

MCZ : Médecin Chef de Zone de sante

MEC : Mécanisme D'engagement Citoyen

MPME : Micros, Petites et Moyennes Entreprises

MRC : Municipalités Régionales de

Comité

OAC : Organisations à Assises Communautaires

OB : Organisation de de Base

OCB : Organisation Communautaire de Base

OCDE : Organisation Communautaire pour le

Développement Economique

ODD : Objectif pour le Développement Durable

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONG : Organisation Non Gouvernementale

OSC : Organisation de la Société Civile

PAI : Programme Annuel d'Investissement

PD : Plan de Développement

PGI : Programme de Gouvernance Intégrée

PIP : Programme d'Investissement Prioritaire

PMA : Pays Moins Avancés

PNUD : Programme de Nations Unies pour le

Développement

PTF : Partenaires Techniques et Financiers

RDC : République Démocratique du Congo

SIMFA : Sensibilisation - Information -Mobilisation

-Formation -Action

SPL : Système Productif Local

URSS : Union des Républiques Socialistes

Soviétiques

USAID : United States Agency for International

Development

ZS : Zone de Santé

0.INTRODUCTION

D

ans tout processus de développement, l'homme est au

centre de l'action. Il conçoit son propre développement selon ses

besoins, le met en oeuvre en y affectant des moyens requis et en

bénéficie lui-même tout en sauvegardant son milieu naturel.

Le concept de développement humain durable cadre

parfaitement avec ce principe de base en ce sens qu'il se comprend comme tout

processus de développement qui génère la croissance

économique, distribue de manière équitable les

bénéfices de celle-ci, maintient la capacité

intrinsèque de régénération de l'environnement

naturel, et replace l'homme au centre de toute action en augmentant ses

capacités et en élargissant les opportunités qui s'offrent

à lui à travers l'amélioration des conditions de vie dans

les domaines d'éducation, de santé, et de participation à

la vie socio-économique et politique sans aucune forme d'exclusion.

Aucun projet de société ne peut se

réaliser sans l'engagement et la pleine participation de tous les

membres du corps social concerné. De la même manière que

les sociétaires voudraient jouir des bénéfices de leur

projet, ils devraient en faire autant pour leur implication à sa

concrétisation. Le développement impose des sacrifices, par

conséquent les efforts à sa réalisation doivent être

partagés et fournis de manière équitable avec la

même exigence que celle requise dans la jouissance de ses

bénéfices.

Cela sous-entend que pour réussir un projet de

développement, il faudrait que tout le monde s'engage et participe

résolument à un niveau quelconque, si pas à tous les

niveaux. L'on ne peut concevoir un Etat où certains sont des acteurs et

d'autres des spectateurs jouisseurs, un Etat où certains paient les

impôts et d'autres les empochent impunément, un Etat où

certains travaillent et d'autres se prélassent au soleil (PNUD, 2008,

P.101).

Si l'amélioration des conditions de vie de l'homme est

le but du développement, celui-ci doit en être non seulement le

bénéficiaire mais aussi l'artisan, l'acteur de

prédilection. C'est pourquoi il est nécessaire que toutes les

catégories de la population participent au processus de

développement. Cette participation postule que tous et chacun soient

intéressés par tout programme et profitent du progrès

général enregistré. La participation des personnes

physiques, des groupes sociaux et de la population au processus de

planification et de mise en oeuvre de développement dans tous ses

aspects est une nécessité.

Il est facile de déployer cette participation au niveau

local du fait qu'à ce niveau, les problèmes que les populations

vivent et les solutions à y apporter sont bien connus de ces populations

et non de la bureaucratie et de la technocratie centrales. Le

développement doit donc se faire pour, par et avec la population.

C'est donc dire que l'engagement citoyen et la participation

des personnes physiques, des groupes sociaux et de la population fustigent la

possibilité que l'Etat impose ses décisions et exige que ce

dernier reconnaisse à cette population, à ces groupes sociaux et

à ces personnes physiques des initiatives, quitte à leur donner,

si besoin est, des aides techniques, financières ou autres. «

Le développement des pays duSud, et singulièrement celui des pays

africains, exige sans doute des changementsradicaux dans les conditions

politiques et administratives de ces pays, mais il nécessiteaussi la

participation et l'engagement populaire aux prises de décisions et des

institutions démocratiques offrant aux différentes couches de la

population et surtout aux masses populaires la possibilité d'exprimer

leurs points de vue concernant la marche de leur société

» (MAYAM. et F. STREIFFELER, 1992).

Cette participation n'est possible qui si l'homme prend

conscience et s'engage résolument dans ce processus, lequel (processus)

exige certains mécanismes, instruments, outils et stratégies pour

y parvenir. Le développement des communautés locales a

été toujours au coeur des préoccupations des

administrations coloniales et des États africains postcoloniaux.

Appelé développement communautaire dans les colonies britanniques

et animation rurale dans les colonies françaises, l'esprit et les

structures de ce mode d'intervention (développement des

communautés locales) ont été, pour l'essentiel,

conservés après les indépendances des pays d'Afrique dans

les années 1960.

Depuis les années 1980, les organisations non

gouvernementales (ONG) ; locales, nationales et internationales se

présentent comme les acteurs principaux qui appuient les initiatives des

populations ou qui travaillent avec elles dans des projets dont certains

réussissent mais d'autres échouent.

L'explication de ces phénomènes sociaux est au

centre de la sociologie du changement social. La décennie 1960-1970 a

été dominée par les théories explicatives de type

déterministe (Boudon, 1984), puis la théorie de

rationalité de l'acteur est devenue dominante à partir des

années 1980. Lorsqu'on fait une brève recension des

écrits, il semble ne pas y avoir un livre qui présente en un tout

à la fois l'historique et l'analyse sociologique du développement

communautaire en Afrique noire subsaharienne en particulier (Yao ASSOGBA, 2008,

pp.15-16).

Les mutations politiques qui s'observent depuis le

début des années 90 (confère discours de La Baule) dans

presque tous les pays de la zone francophone subsaharienne, avaient ouvert des

pistes porteuses d'espoir pour ces états qui constituent

l'écrasante majorité des PMA, caractérisés par une

pauvreté massive. Le lègue de la colonisation, marquée par

une forte tradition centralisatrice a beaucoup entravé la mise en oeuvre

de politiques et stratégies conséquentes de développement

et de bonne gouvernance.

L'histoire du développement des pays de la sous -

région, longtemps caractérisé par des systèmes

politiques fermés nous enseigne que depuis les années 1960, les

différents résultats dans l'exécution des multiples

projets de développement ont donné des résultats

mitigés : les échecs sont restés nombreux, les

succès rares ou incertains malgré les quantités

impressionnantes de ressources financières, et les espoirs

légitimes suscités.

0.1.CHOIX ET INTERET DU

SUJET

a. Choix du sujet

Les causes des échecs cumulés montrent à

travers des analyses successives que la responsabilisation effective des

populations à la base est une des conditions incontournablespour

accroître les chances de succès d'un développement qui ne

peut ni s'administrer, nis'imposer tout simplement parce qu'on ne

développe pas mais on se développe.

Dans cette optique on observe un peu partout une

volonté politique affichée de lutter contre la pauvreté

à travers la mise en oeuvre de Cadre Stratégique de Lutte Contre

la Pauvreté (CSLP) qui semble succéder aux insuffisances des

politiques d'ajustement structurel (la RDC a conçu le DSRP, et DSCRP

dans le but d'attaquer le taureau par les cornes). Comme le disait Socrate

(Platon, apologie de Socrate), avant de Changer le monde, il faut commencer par

se changer soi-même. À Roger MONDOLONI de

paraphraser : « changer le monde commence par se changer

soi-même », (

https://citation-celebre.le/parisien.fr,

consulté le 16/07/2021 à 12 h 33')

La majorité des Gouvernements des pays de l'Afrique

subsaharienne qui ont accédé à leur indépendance

depuis 1960 ont toujours fait du secteur rural la priorité des

priorités. Aujourd'hui on constate que des progrès ont

été enregistrés dans le secteur du développement

local mais ils restent néanmoins limités au regard des moyens

importants utilisés. En effet, les Conditions de vie des populations

locales se dégradent davantage et ces dernières sont

Confrontées à de multiples problèmes parmi lesquels on

peut citer : la précarité.

Les évaluateurs de l'aide au développement ont

en effet constaté que les interventions réalisées sans les

personnes concernées sont perçues comme des vaches à lait

des bailleurs, juste bonnes à la traite, elles ne sont pas vues comme

des outils de développement des groupes concernés

eux-mêmes.Chacun doit participer au processus de

développement : ceux qui conçoivent et ceux pour qui le

projet est établi qu'il ait échange entre eux (BAMBI

Clémentine, Planification Régionale : 2020).

Théoriciens et praticiens du développement

formulent généralement l'hypothèse que la participation

des populations aux projets les concernant, est garante de leur

réussite. L'analyse se raffine en montrant que les modes d'intervention

qui s'inspirent du paradigme interactionniste favorisent plus la participation

effective des gens que les modes d'intervention basés sur le paradigme

déterministe.

Ainsi, cette participation active de la communauté

à toutes les actions de développement trouve son essence dans un

véritable engagement citoyen, véritable fer de lance qui conduit

à l'appropriation et à la pérennité celles-ci.

Comme l'a souligné Bastien ENGELBACH (2003, p. 17)

: « Participer et être un citoyen actif, c'est avoir le

droit, les moyens, la place, le soutien voulu pour participer aux

décisions, influer sur elles et s'engager dans des actions et

activités de manière à contribuer à la construction

d'une société meilleure ».

La motivation du choix de cette étude est le souci de

voir la communauté de base prendre en mains son développement par

les initiatives de développement à travers une participation

communautaire active. Dans sa vision d'un développement endogène,

il est important que la communauté locale prenne l'initiative de

l'identification des projets qui répondent à ses besoins. Suivant

ses priorités, car les besoins réellement ressentis sont

multiples et les moyens (ressources) pour les satisfaire sont

limités.

Le choix de ce sujet d'étude tient également

à notre formation comme technicien en développement, concepteur

des projets et programmes visant l'amélioration des conditions

d'existence des communautés locales. Il est le fruit de nos

réflexions profondes et muries partant de la réalité et au

vu de l'importance de l'engagement des parties prenantes dans le processus de

développement, en RDC en général et dans la province du

Kasaï central en particulier. Lequel engagement conduit à la

réussite des projets et l'appropriation de ces derniers pour leur

durabilité et pérennisation. Nous sommes inspirés par la

nouveauté introduite par la structure DAI/USAID, dans son programme de

gouvernance participative (intégrée) (IGA).

Dans son discours lors de la célébration du

soixantième anniversaire de l'accession de la RDC, à sa

souveraineté tant nationale qu'internationale (le 30/06/2020), le

Président de la République Félix Antoine TSHISEKEDI

TSHILOMBO a déploré le fait que le PIB de la RDC est passé

de 600 USD (en 1960) à 400 USD actuellement pour la classe moyenne, soit

une baisse sensible de plus ou moins 33, 33%. Alors que la RDC était

comptée parmi les pays les plus riches du continent en 1960.

Cependant, le contexte socioéconomique actuel voudrait

que chacun ait des moyens financiers nécessaires pour vivre une vie

économiquement et socialement aisée. C'est en fait le travail qui

donne la chance de participer au développement et à la production

des richesses afin de bénéficier des revenus qui en

découlent pour s'éloigner de la pauvreté (FUMWAWAU Kiniati

J., 2015, p. 25).

b. Intérêt du sujet

Cette étude qui revêt un double

intérêt, nous aidera à analyser pour démontrer

à suffisance l'impact ainsi que l'importance de l'engagement citoyen

comme socle du changement social des communautés locales, en relevant la

quintessence de la participation et appropriation communautaires, dans les ETD

de la Ville de Kananga, plus particulièrement dans la commune de KATOKA,

laquelle a bénéficié de l'appui de DAI, dans son programme

de gouvernance intégrée (IGA).

G Sur le plan scientifique

Ce travail aidera des futurs chercheurs qui

s'intéressent à ce domaine à trouver, une source

d'informations et une banque des données permettant de bien mener leurs

recherches. Il sera également un instrument de référence

pour la vulgarisation des stratégies et outils de changement social

voulu par tous afin de parvenir à une gestion axée sur les

bénéficiaires (GAB).

Surtout pour des doctrinaires et penseurs d'approfondir la

quête du savoir sur la participation des populations au

développement local de la commune de Katoka et même corriger

éventuellement les erreurs que nous aurions commises.

G Sur le plan social.

Cette étude a pour avantage de mettre à la

disposition des autorités tant nationales que provinciales quelques

pistes des solutions qui permettront de relever certaines écailles et

insuffisances d'ordre socio-économiques susceptibles de relever le

défi de certains problèmes de développement au niveau

local. Et surtout de permettre aux techniciens en développement

d'accompagner efficacement les populations dans leurs efforts du processus de

changement et de quête du bien-être, mieux être, plus

être de la grande majorité.

0.2.ETAT DE LA QUESTION

Pour analyser et démontrer l'impact du mécanisme

d'engagement citoyen à l'amélioration des conditions

socio-économiques des communautés locales dans la province du

Kasaï centrale, l'organisation et l'orientation d'un travail scientifique

exigent, avant de s'y pencher ou de s'y lancer de faire la recension des

travaux précédemment produits en rapport avec la

thématique ou domaine de recherche sous examen.

L'Etat de la question est définie selon MUKADI

Luaba(2012-2013) comme « un inventaire de tous les travaux qui

existent sur le problème traité ainsi que, leurs

problématiques respectives afin de découvrir, ce qui n'a pas

été abordé ou ce qui a été mal abordé

ou abordé en partie, pour greffer sa problématique à

lui ».

Pour KABEMBA Tubelangane, B.A., (2014, p17.), Il s'agit de

parler des auteurs qui ont abordé dans le même domaine que nous,

enfin de faire une démarcation sur nos recherches avec les leurs.

L'auteur présente l'originalité de son sujet par rapport aux

écrits précédents. En effet, il présente un

inventaire critique des études et travaux antérieurs et

précise, l'apport et les limites de chaque oeuvre pour enfin

dégager l'originalité de son étude (MUAMBA Bakatubenga,

T., 2016-2017).

Pour nous, la revue de la littérature fait mention de

la quintessence des travaux antérieurs par rapport au sujet

d'étude de leur démarche, des conclusions. Par conséquent,

l'objet d'étude n'est pas nouveau, il a été abordé

par nos prédécesseurs des différentes manières et

sous d'autres angles.

D'une manière non extensive, voici quelques chercheurs

ayant abordé l'étude sous cet angle :

1. NOLEX FONTIL,

dans son mémoire de troisième cycle intitulé

« projets de développement communautaire en

Haïti : méthodologie d'analyse des besoins

locaux », département de gestion et administration,

management de projet, l'Université Senghor d'Alexandrie, 2009.

Dans cette étude scientifique, l'auteur démontre

que Les projets de développement communautaire sont, pour Haïti

comme tous les autres pays frappés par le mal du

sous-développement, un moyen judicieux de lutter contre la

pauvreté et la faim selon les termes des Objectifs du millénaire

pour le développement de 2000-2015 (actuellement contenus dans les

Objectifs de développement durable à l'horizon 2030, ODD 1 et 2).

Ils sont une composante de la nouvelle approche du développement, le

développement local, qui vise à faire participer les citoyens des

collectivités au développement national et d'en partager les

résultats directs.

Ces projets s'orientent vers une catégorie

spécifique de la population qui a toujours été

négligée et exploitée à cause de leur situation

socio-économique marginale, de leurs moyens économiques

précaires et de leur faible pouvoir revendicatif ; ces personnes

n'ont jamais pu prendre part aux décisions concernant leur propre

destinée.

Après environ deux décennies d'interventions

pour une meilleure condition de vie des communautés en

difficulté, projeteurs, spécialistes du développement,

responsables politiques réalisent que les impacts de ces interventions

sont plutôt faibles sur la réduction de la pauvreté dans le

contexte socio-économique haïtien.

Certains estiment que les activités conduites ont un

trop grand écart par rapport aux vraies attentes des communautés

cibles. D'autres, par contre, pensent que l'objectif des projets communautaires

reste noble, mais, la prise en charge post-projet par les

bénéficiaires qui n'est pas efficace. Sur le terrain, la question

se pose sur la démarche du choix des interventions, en particulier,

l'efficacité des processus suivis et des outils utilisés.

2. KAMAL El-Bata, dans sa thèse de

Doctorat en Sciences Administratives : « la gouvernance

synergique: une stratégie de développement local cas des

municipalités régionales de comité

québécoise », l'auteur de cette aventure

scientifique a montré par ailleurs que , la

gouvernance synergique du développement local (GSDL) d'une MRC est une

notion très récente qui vise à améliorer les

capacités organisationnelles, l'équilibre démocratique

territorial, le développement des compétences humaines, les

rapports entre les acteurs et à accroître la participation

plurielle à la prise de décisions ainsi que la gestion

concertée et stratégique du territoire.

L'objectif initial de cette thèse a été

de comprendre et d'identifier les mécanismes et les principes sur

lesquels repose le concept de gouvernance pour, par la suite, le

présenter sous son mode synergique comme stratégie de

développement local des MRC. Pour l'auteur, La gouvernance synergique

désigne l'ensemble des facteurs politiques, sociaux et organisationnels

qui sont stratégiquement planifiés par l'ensemble des parties

prenantes d'une collectivité en vue d'étudier, d'analyser et de

concevoir des mécanismes visant à mieux gérer tout

processus de développement local. Ces mécanismes, concernent

principalement la concertation dans la cogestion des actions collectives, la

démocratie participative, l'évaluation transversale, la gestion

du pouvoir et la formation à la gouvernance. Il conclut en soulignant

que les politiciens, autant la société civile que le

privé.

En effet, il y aurait, d'une part, une meilleure

compréhension des dynamiques sociales, politiques, et

organisationnelles, et, d'autre part, il serait plus facile de se les

approprier pour un meilleur usage ultérieurement.

Ensuite, il a énoncé que le principe de synergie

peut être un facteur d'efficience de la gouvernance d'une MRC.

D'ailleurs, lorsque les acteurs parviennent à mieux comprendre les

enjeux du développement local (les territoires de la MRC), les

collectivités (municipalités) peuvent alors envisager

l'amélioration de la réalité qui les entoure.

Nous pouvons donc conclure que plus grand est le nombre

d'acteurs qui visent la synergie, plus importante est l'appropriation des

enjeux de la gouvernance locale et, ainsi, plus grandes sont les chances

collectives de transformer les milieux.

3. TAGUET Younes, dans son mémoire de

DEA sur la « Gouvernance territoriale et développement

local : Illustration par le cas de la zone d'activités de la commune

d'El-KSEUR », Université A. MIRA de Bejaia

d'Algérie, 2014 ; après avoir posé sa

problématique relative à sa thématique et mené des

recherches y relative, cet éminent économiste est arrivé

à la conclusion selon laquelle, La gouvernance territoriale est

aujourd'hui une condition nécessaire à l'aboutissement des

projets de développement local. Elle se fait par la coordination, la

concertation entre les différents acteurs de la localité et

l'instauration d'une démocratie participative.

C'est dans ce cadre, que s'inscrit la problématique

portant sur la déduction d'existence ou non d'une gouvernance

territoriale au sein de la commune d'EL KSEUR et son apport quant aux projets

de développement local. Afin d'apporter quelques éléments

de réponse, il a constaté après des enquêtes sur le

terrain que l'inexistence de proximité organisationnelle et

institutionnelle entre les acteurs de la commune d'EL KSEUR entrave

l'émergence d'une gouvernance territoriale. Celle-ci se répercute

négativement sur le développement local.

Dans le souci d'affirmer ou d'infirmer ses hypothèses,

il a mené une enquête de terrain auprès des

différents acteurs de la commune d'EL KSEUR (Collectivités

Locales, Entreprises, Associations, Partis politiques, ...). Suite à

l'analyse et l'interprétation des réponses au questionnaire

élaboré d'une façon ciblée afin de répondre

aux préoccupations précises, l'auteur a constaté qu'il

existe une gouvernance territoriale dans la commune d'EL KSEUR.

Cependant, celle-ci est jugée médiocre, voire

tendant vers l'inexistence. Il ressort, également, qu'il faut mettre en

place des éléments qui peuvent garantir la réussite et

l'aboutissement des projets de développement local par la participation

des acteurs au processus de prise de décision, le renforcement de la

coordination et la concertation entre les différents acteurs de la

commune.

4. NGOYI TUELEKEJI Jean Paul, dans son

mémoire de licence, sur « problématique de la

participation communautaire au processus de développement de la ville de

Kananga, expérience de l'INADES-FORMATION » (2019-2020

à l'ISES/KANANGA).

Dans ce travail, l'auteur montre que la participation

communautaire aux actions du développement est la clé de voute de

la réussite et de la durabilité de celles-ci. Il met en exergue

le rôle prépondérant et prémonitoire des

organisations à assises communautaires (OAC) comme acteurs

endogènes qui doivent éveiller la vie dans les communautés

en lui apportant du sel pour son assainissement, la vivacité du milieu

vient des activités et de l'ambiance qu'apportent les OAC dans les

leaders d'opinion et dans les membres de la communauté.

Chaque ménage est appelé à poser des

actes palpables au bénéfice des membres de famille, du quartier,

de l'église et de la collectivité. L'Etat a le rôle

d'entreprendre des ouvrages d'intérêt public et communautaire lors

que les citoyens sont conscients et convaincus de participer. La participation

ayant pour secteur cible la conscience des bénéficiaires.

5. NGALAMULUME KAYEMBE Freddy, dans son

étude sur la problématique de la participation des

populations au développement local. Cas de la commune Agro-pastorale de

Lukonga, l'auteur fait état de lieu pour réaliser la

théorie du développement local participatif et celle de la

décentralisation pour corroborer la participation des populations de

Lukonga aux actions de développement de leur localité.

Néanmoins, n'étant pas associées à

toutes les étapes des programmes et projets, cette participation reste

tributaire du statut social des acteurs de la zone d'étude. Ces

ainés scientifiques sus-ventés ont abordé la participation

communautaire et son incidence dans le processus de développement.

Cependant, pour se démarquer de mes

prédécesseurs, estimons-nous que promouvoir l'engagement citoyen

est la seule voie par excellence d'éveiller la conscience de toutes les

parties prenantes au travers un encadrement de ces dernières afin d'un

engagement participatif au développement durable et intégral des

entités territoriales décentralisées voulu par la

constitution du 18 février 2006 ainsi que la loi organique sur la

Décentralisation.

0.3.PROBLEMATIQUE

Dans son ouvrage intitulé : «Pratique de la

recherche opérationnelle de la gestion'', MELESE, J définit la

problématique comme un ensemble des Questions qu'un chercheur se pose au

début de sa recherche sur son sujet. (Pratique de la recherche

opérationnelle de la gestion, Ed. DUNOD, PARIS, 1967, P25).

Pour BAKOLE MuanzaMartin (2017-2018), corroboré par

MUAMBA BatubengaThéophile, La problématique est l'ensemble

construit autour d'une question fondamentale. Elle consiste à passer

d'un objet concret à la formation d'un objet scientifique.

Cette question fondamentale devrait contenir dans le travail.

C'est dans cette question que découleront les hypothèses et le

plan de l'étude (le fil conducteur de la recherche).

La République Démocratique du Congo est le

troisième pays d'Afrique subsaharienne en termes de population

estimée à plus ou moins 84 millions d'habitants, après le

Nigeria et l'Egypte, et le deuxième en termes de superficie 2.345.410

km2. Elle est dotée d'abondantes ressources humaines et naturelles

(agricoles, minières, énergétiques, halieutiques,

touristiques...), parmi lesquelles une forêt tropicale qui est la

deuxième au monde par sa superficie, des sols fertiles, des pluies

abondantes et des ressources minérales variées et

considérables dont l'exploitation devrait être le gage de son

développement économique et social.

A l'indépendance en 1960, le pays disposait d'un tissu

économique intégré qui s'est, à la suite des

troubles, des sécessions, pillages, guerres et mesures

politico-économiques inconséquentes, totalement disloqué

compromettant ainsi les bonnes perspectives de son développement.

Soixante-unan après, l'économie du pays se

trouve dans un état de marasme et de déliquescence tel qu'un

diagnostic sans complaisance doit être posé de façon

à relever les problèmes à la base et proposer des pistes

de solutions susceptibles d'engager l'économie sur une relance soutenue

et durable. Difficile donc de comprendre ce paradoxe de cette économie

exceptionnellement dotée par la nature qui ne réussit que de

maigres performances comme l'affirma M. NZANDA-BUANA Kalemba(2008, p5).

La République Démocratique du Congo est donc l'

un

des dix pays les plus

pauvresdu monde, et

les

inégalités

y sont très marquées. Environ 80% de la population vivent en

dessous du

seuil de

pauvreté fixé à moins de 2 dollars par jour.

Près de 44% des femmes et environ 22% des hommes n'ont aucun revenu. Les

disparités régionales sont très fortes, avec un

taux de

chômage très élevé avoisinant les 40%, des

salaires et des

prestations

sociales dérisoires dans tout le pays (NZANDA BUANA Kalemba, idem,

p6).

L'engagement et La participation active

des citoyens sont considérés comme des éléments

clé pour améliorer la bonne gouvernance et la performance des

programmes de développement, cette dimension fondamentale découle

de la prise de conscience et de l'engagement responsable, socle et fondation

bétonnée de la réussite, de l'efficience,

l'efficacité de toute action tendant à l'amélioration des

conditions existentielles de l'homme.

Et pour y arriver, il faut une symbiose des efforts

conjugués de toutes les parties prenantes (gouvernants et

gouvernés, intervenants et bénéficiaires, ...).

Partant de ce qui précède notre

préoccupation est la suivante :

G L'engagement citoyen et la participation peuvent-ils

être un socle de la réussite de projets de développement

des communautés locales ?

A Comment consolider la participation effective de toutes

les parties prenantes et leur engagement au développement

local ?

B Quel est l'impact du mécanisme d'engagement

citoyen dans la commune de Katoka ?

0.4. HYPOTHESES

Les hypothèses sont des réponses provisoires

anticipées (modèles de raisonnement, propositions ou encore forme

prédisant là où les relations attendues entre deux ou

plusieurs variables selon l'ordre aux questions de la problématique

(KABEMBA Tubelangane, op-cit, p87).

C'est une tentative des solutions par rapport au

problème à étudier. Ainsi, tenant lieu des réponses

anticipées aux préoccupations précédemment

soulevées, les lignes qui suivent pourraient démontrer ce qui

suit :

G L'engagement citoyen et la participation active seraient le

socle du développement de communautés de base, étant

donné qu'ils permettent aux citoyens de participer activement à

la gestion de leur entité(communauté) et de demander aux

dirigeants des comptes.

G Pour consolider la participation effective de toutes les

parties prenantes, il serait important de sensibiliser et les impliquer

à toutes les actions du développement de leurs

communautés.

B A partir de l'intervention de DAI, la gestion de la commune

de Katoka paraitrait transparente, participative et redevable.

0.5.METHODOLOGIE

BAKOLE MUANZAMartin (2017-2018) définit la

méthodologie comme étant un ensemble des méthodes et

techniques qu'un chercheur utilise dans le but d'atteindre un objectif.

0.5.1. Méthode

Une méthode désigne un ensemble des

opérations ordonnées par lesquelles une discipline scientifique

cherche à atteindre ses objectifs. Au sens profond, une méthode

signifie une marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la

connaissance ou à la démonstration de la vérité ou

encore une démarche raisonnée que l'on suit pour arriver à

un but (NTUMBA Ngandu, P., 2011, p7).

Cependant pour MULOWAYI Dibaya(2013, p 53), C'est

une « procédure logique d'une science »,

c'est-à-dire l'ensemble de pratiques particulières,

qu'elle met en oeuvre pour que, le cheminement de ses démonstrations et

des théorisations soit clair, évident et irréfutable

BAKOLE Martin (ibidem) continue et souligne encore qu'elle est

une voie, un chemin, une démarche intellectuelle que le chercheur

emprunte dans la saisie, l'analyse et l'explication de son objet

d'étude. Elle implique donc un ensemble de règles de

validité interne et externe qu'il faut observer en vue de

résoudre un problème donné.

KALUNGA Mawezo(2013, p38) complète et dit : La

méthode est l'ensemble d'opérations scientifiquement

coordonnées, par lesquelles, une discipline cherche à atteindre

les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les

vérifie. C'est la voie à suivre pour atteindre un objectif

quelconque.

Pour nous, la méthode est une voie, un chemin à

suivre, pour atteindre un objectif bien défini. Elle sert à

orienter le chercheur, à rester dans sa ligne de conduite sans pour

autant se perdre dans les détails, en vue d'arriver à trouver la

vérité qu'on cherche.

Concernant notre étude, nous avons fait recours

à la méthode structuro-fonctionnelle.La méthode

structuro-fonctionnelle est un ensemble des techniques d'investigation dont

l'usage est très répandu. Elle donne un aperçu du

comportement et des perceptions des gens et permet d'étudier leurs

opinions sur un sujet particulier de façon plus approfondie que dans un

sondage.

Elle génère des idées et des

hypothèses pouvant contribuer à comprendre comment une question

est perçue par la population cible et permet de définir ou cerner

les options liées à cette question. La méthode

structuro-fonctionnelle se caractérise par une approche qui vise

à décrire et à analyser la culture et le comportement des

humains et de leurs groupes du point de vue de ceux qui sont

étudiés.

Elle met en effet l'accent à la fois sur la structure,

la nature et les fonctions jouées par les acteurs sociaux dans tout

changement.

Par conséquent, elle insiste sur la connaissance

complète ou holistique du contexte social dans lequel est

réalisée la recherche. La vie sociale est vue comme une

série d'événements liés entre eux, devant

être entièrement décrits, afin de refléter la

réalité de la vie de tous les jours. Cette commune comprend les

différents services dont chacun a une fonction. (

www.ernwaca.org).

Cette méthode nous a permis de considérer et

étudier la commune de Katoka comme une structure de développement

et comment elle se comporte en matière de développement local

participatif pour lutter contre la pauvreté et améliorer les

conditions de sa population.

Nous avons considéré plus adéquat par

rapport à notre thématique de mémoire, car ce thème

vise à analyser et comprendre le niveau d'implication et de

participation de la population au développement local.

A ce niveau, la perception, le comportement et l'implication

de la population sont des éléments à travers lesquels on

peut mieux appréhender le sujet d'études et comprendre la

situation.

0.5.2. Techniques

Selon MUKADI LUABA Nkamba, H., une technique de recherche est

une opération qui permet de collecter les données

nécessaires en fonction des objectifs de la recherche de le classer, de

les traiter et des construire les tableaux statistiques, les graphiques, les

digrammes, etc. Mais aussi les outils dont le chercheur en vue de bien mener

son investigation. Pour notre étude, nous avons fait appel à des

techniques ci-après :

1. Technique d'observation directe

Elle nous a permis de récolter sur le terrain les

données recherchées grâce à l'un ou l'autre de nos

sens et aussi d'entendre et de voir certaines réalités du

mécanisme d'engagement citoyen sans poser des questions.

2. Technique documentaire

Celle-ci nous a aidé à dépouiller les

ressources écrites (ouvrages, livres, articles, documents d'archives,

notes de cours, travaux de fin de cycle, etc.) pour recueillir les

données.

3. Technique d'enquête

Cette technique nous a permis de récolter de

façon ordonnée les différents points de vue des

enquêtés à travers un questionnaire écrit. C'est

dans cette optique qu'elle a été administrée aux

différentes strates de la communauté kanangaise en

général, et de la commune de Katokaen particulier, pour

déceler les problèmes liés aux responsabilités

sociétales des parties prenantes ou intervenants.

4. Technique d'interview

Elle nous a facilité d'interroger quelques personnes

sur la ville pour comprendre l'impact et ses conséquences du

mécanisme d'engagement citoyen.

0.6. DELIMITATION DU

SUJET

Cette étude étant complexe, nous

conférons une délimitation temporelle et spatiale :

G Dans le temps, notre étude s'étend sur une

période allant de 2018 à 2021 :La première

année est celle pendant laquelle nous avons constaté une

multitude d'interventions de la part de l'Etat, des partenaires nationaux et

internationaux ainsi que la prolifération des structures et

organisations de développement après les évènements

de triste mémoire dus à l'insurrection de la milice KAMUINA NSAPU

dont les impacts restent litigieux et aussi et surtout le début des

investigations.

Durant cette même période, nous avons

commencé à observer comment est-ce que la population de la

commune de Katoka au travers les organisations de la société

civile, de mouvements associatifs, des mouvement citoyens, les ONG fournissent

tant soit des efforts afin d'impliquer les citoyens de la Commune de Katoka

à la participation pour le développement. Et la seconde, est

celle de la diffusion des résultats de nos recherches.

G Dans l'espace, nous avons choisi comme notre champ

d'investigation, la commune de Katoka, dans la ville de Kananga, Province du

Kasaï Central qui a bénéficié les appuis de DAI-IGA

en matière d'engagement citoyen et de gouvernance participative.

0.7. DIVISION DU TRAVAIL

Cette étape constitue la base même de notre

travail en ce sens où elle fait état de la répartition des

différentes parties du sujet à décortiquer. Ainsi,

excepté l'introduction et la conclusion, notre travail comprendra trois

chapitres répartis comme suit :

G Le premier chapitre traitera des

généralités ;

A Le second chapitre sera consacré au

développement local et le mécanisme d'engagement citoyen

(MEC) ;

B Et enfin, le troisième et dernier parlera des

indicateurs et perspectives d'engagement citoyen dans la commune de Katoka.

0.8. DIFFICULTES

RENCONTREES

L'entreprise ainsi que l'aboutissement d'une recherche

scientifique ne sont pas une chose aisée pour un chercheur honnête

soucieux des résultats escomptés, et réalistes. C'est le

cas qui nous concerne. La rédaction de cette oeuvre scientifique nous a

valu des sacrifices et des privations. Etant donné qu'il n'y a pas de

rose sans épines, dit-on.

Ainsi nous avons été confrontés à

bien des pesanteurs dont les principales sont :

F Difficultés d'ordre professionnel : il nous a

été difficile de disponibiliser matériellement de temps

pour réconcilier les études et le travail, et pour parvenir

à la réalisation de cette oeuvre, nous avons été

contraints aux nuits blanches, à la privation des loisirs et confort,

afin des recueillir et rassembler les données nécessaires pour

notre travail.

F Pesanteurs d'ordre financier : Etudier est une

entreprise noble mais très coûteuse, surtout dans le contexte de

la Covid-19 où toutes les économies du monde ont

été secouées dans leurs fondements. Il a fallu faire des

sacrifices et des privations pour présenter à sa juste valeur ce

présent travail.

F Contraintes scientifiques : le corpus de terrain

étant une tâche rude, nous avons fait face à des

humiliations, réticences et oppositions tacites de certaines

personnalités auprès desquelles nous devrions recueillir

certaines données liées à notre recherche.

Qu'à cela ne tienne, notre courage et

détermination ainsi que notre abnégation nous ont aidé

à surmonter toutes ces difficultés et d'arriver aujourd'hui

à bon port. Comme il est écrit dans la Sainte

Bible :« une femme enceinte, oublie toute ses souffrances

quand un nouveau-né est arrivé dans le monde ».

Jean 16 : 21

CHAPITRE I :

GENERALITES SEMANTIQUES

A

vant de présenter le mécanisme d'engagement

citoyen et le développement des communautés de base, nous voulons

en premier temps situer nos lecteurs dans le vrai sens de notre expression ou

vocabulaire de base pour l'intangibilité de cette étude.

A cette dimension s'ajoute aussi, la présentation de

la commune de Katoka : l'histoire, la situation géographique,

politico-administrative, économique et industrielle, socioculturelle,

socio-sanitaire ainsi que démographique.

1.1.SECTIONI :

CONCEPTUALISATION

MULUMBATI Nganshi(1980, p22) précise que dans le

domaine de sciences sociales, les idées frisent de façon

divergente pour ce qui est de la signification à donner à tel ou

tel concept. MULUMBATI remarque que « la plupart des concepts »,

à force d'être utilisés dans le cours de conversation

deviennent flous et ambigus. Aussi leur définition devient-elle

impérative lorsqu'on s'engage dans une recherche.

1.1.1. Mécanisme

Selon le dictionnaire Universel Larousse, édition

spéciale de la République Démocratique du Congo (2010,

P.631), le mot mécanisme est la combinaison de pièces

disposées de façon à obtenir un résultat

déterminé. C'est aussi un mode de fonctionnement d'un ensemble

d'éléments dépendant les uns des autres.

Par extension, selon Wikipédia , on appelle

mécanisme,

tout

processus

déterministe,

évènements en cascade déterminés par des liens de

cause

à effet,comportement prévisible (par exemple,

mécanisme

de défense)... Combinaison d'éléments ou

d'opérations qui permet le fonctionnement d'un organe, d'une

activité(

http://fr.wikipedia.org,

consulté le 16/07/2021, à 12 h18').

1.1.2. Engagement

Selon Howard S. Becker (2006, pp.177-192), l'utilisation du

concept d'engagement (commitment) est largement répandue, mais ce

concept n'a que rarement fait l'objet d'une analyse formelle. Il contient une

explication sous-jacente de l'un des mécanismes

générateurs de comportements humains cohérents.

On parle d'engagement lorsqu'un individu, en prenant un pari

subsidiaire, associe à une ligne d'action cohérente des

intérêts étrangers à celle-ci. Les paris

subsidiaires sont souvent la conséquence de la participation d'un

individu à des organisations sociales. Une analyse du système de

valeurs depuis lequel sont pris les paris subsidiaires est nécessaire

pour comprendre pleinement les engagements.

Il poursuit et souligne que Le terme d'engagement (commitment)

connaît une popularité croissante dans le débat

sociologique. Les sociologues l'utilisent pour analyser des comportements aussi

bien individuels que collectifs. Ils en font un concept descriptif

utilisé pour désigner des formes d'action caractéristiques

de certains types d'individus ou de groupes. Ils en font une variable

indépendante permettant d'expliquer certains types de comportements

individuels ou collectifs. Ils l'utilisent dans l'analyse d'une grande

variétéde phénomènes : pouvoir, religion,

recrutement professionnel, comportements dans l'entreprise, attitude politique,

et ainsi de suite.

1.1.3.Citoyen

Le mot citoyen vient du concept citoyenneté.

L'idée de citoyenneté n'est pas neuve. Elle a traversé les

âges depuis la Grèce antique jusqu'à la Révolution

française, dont elle a constitué l'un des piliers. Elle continue

aujourd'hui d'être placée au frontispice du modèle

républicain. Mais son contenu et sa signification restent souvent

insaisissables ou mal compris. Il s'agit en effet d'une construction juridique

dont les contours ont évolué au cours du temps et qui,

aujourd'hui, cherche un nouveau souffle. Notre pays s'est construit sur

l'idée d'une citoyenneté transcendante, qui réunit dans un

même corps politique l'ensemble des individus qui forment la nation

souveraine autour du triptyque de notre devise (justice, paix, travail)

Pris adjectivement selon le Dictionnaire Universel, LAROUSSE

illustré (2009, p.206) ce qui est citoyen c'est ce qui est civique, qui

cherche à concilier éthique, responsabilité et

rentabilité.Le citoyen est défini comme une personne jouissante,

dans l'État dont il relève, des droits civils et politiques, et

notamment du droit de vote.

La citoyenneté relève donc d'un ensemble de

droits et de devoirs : droits civils fondés sur des libertés

individuelles comme la liberté de conscience et d'expression, la

liberté d'aller et venir, paiement des taxes..., droits politiques comme

celui de participer à la vie politique et d'être candidat à

toutes les fonctions publiques.

En contrepartie, le citoyen a l'obligation de respecter les

lois, de participer aux dépenses collectives en fonction de ses

ressources et de défendre la société dont il est membre,

si elle se trouve menacée. Le sociologue et politologue Dominique

Schnapper (2006, pp. 177-192) explique notamment qu'au-delà des droits

et des devoirs, le terme de citoyen caractérise également un

régime politique, dans lequel la légitimité politique

repose sur l'engagement citoyen. Le citoyen n'est pas seulement un sujet de

droit individuel, il est aussi le détenteur d'une part de la

souveraineté politique et c'est l'ensemble des citoyens,

constitués en collectivité politique ou en

« communauté de citoyens » qui, par

l'élection, choisit les gouvernants et son mode de gouvernance.

Citoyenneté, civisme, civilité...

Ces trois termes ont une étymologie commune :

« civis », la cité. Ainsi, le statut de

citoyen ne se limite pas à son versant politique, mais revêt aussi

un caractère moral propre au « vivre ensemble » et

à la civilité reposant sur le respect d'autrui et des lois. Mais

être citoyen, c'est aussi faire preuve de solidarité et

d'altruisme.

1.1.4.Engagement citoyen

L'engagement citoyen est défini comme la participation

active et démocratique des membres d'une communauté au

développement et au mieux-être de son milieu de vie. Notamment, la

citoyenne ou le citoyen engagée est conscient de son droit et de sa

responsabilité de participer activement à la vie de sa

communauté et de son pays; intègre les valeurs des droits humains

dans ses actions; réfléchit de façon critique et

constructive sur ses propres expériences et préjugés;

identifie les problèmes qui affectent la communauté et contribue

à les solutionner; participe activement et démocratiquement

à la réalisation d'actions concrètes au

bénéfice de l'ensemble de la communauté et du pays(

https://equitas.org).

Pour MATUNGULU Aimée(2008, p4), l'Engagement

Citoyen est un comportement positif qui peut amener un changement. Valeur

commune pour une participation aux actions du développement. Il est

basé sur des valeurs fortes comme l'écoute, le partage,

l'entraide et la solidarité... Il peut y avoir des actions de plus ou

moins longue durée. Pour finir l'engagement diffère selon

l'éducation, la façon de penser et les opinions de chacun.

Selon l'institut de recherche en santé du Canada, Par

« engagement des citoyens » (EC), on entend la participation

véritable des citoyens à l'élaboration de politiques ou de

programmes. En termes simples, les citoyens sont « engagés »

lorsqu'ils jouent un rôle actif dans la définition des enjeux,

l'examen des solutions possibles et la détermination des ressources ou

des priorités où orienter l'action. Cette « participation

véritable » peut avoir lieu à différents stades de la

préparation, de la planification et de la mise en oeuvre d'un projet,

mais la clé de l'EC consiste à écouter les citoyens et

à utiliser leurs idées efficacement.

Bref : c'est une disposition/comportement du Citoyen

à s'impliquer dans la résolution des problèmes de sa

communauté et un pilier du développement harmonieux. «

L'engagement des citoyens repose sur la conviction que les gens doivent et

veulent participer aux décisions qui touchent leurvie.» (IRCS,

2011, p.3)

1.1.5. Mécanisme

d'engagement citoyen

Selon MATUNGULU Aimée(Op. cit., 26), le

mécanisme d'engagement citoyen est une tentative d'organisation des

communautés qui permet une participation effective des

communautés au sein de l'ETD.

1.1.6. Développement

Vient du verbe développer, qui signifie grandir,

accroitre, passer d'un état inférieur a l'état

supérieur, connaitre une amélioration...Le terme

développement est utilisé dans les sciences humaines,

désigne l'amélioration des conditions et de la qualité de

vie d'une population, et renvoie à l'organisation sociale servant de

cadre à la production du bien-être. (RIST Gilbert, 1996, p.416).

Ce subjectif polysémique est défini de plusieurs manières

par différents auteurs, selon leurs orientations, et selon les

contextes.

Dans la littérature, le terme développement

désigne un large éventail de conception couvrant non seulement la

croissance économique mais aussi les objectifs et les valeurs de type

social, culturel et politiques assignés par une société

connue et axée sur l'épanouissement de l'individu entant que

clé de voûte du progrès. (PNUD, 1995, p.43)

Le « développement » est

un concept polysémique utilisé dans divers domaines ; on dit

développement d'un être vivant pour expliquer l'apparition de

nouveaux organes, son évolution vers la maturité ; le

développement d'une entreprise est un processus de changement pour

rendre celle-ci plus performante, plus compétitive par des choix

stratégiques ou des innovations. Dans le cadre de cette étude, il

a plutôt une connotation anthropo-socio-économique,

c'est-à-dire qu'il se rapporte à l'état des conditions de

l'existence humaine dans un milieu. Dans son rapport cité par Rist

(2001), la Commission Sud (1990) a formulé la définition suivante

:

Le développement est un processus qui permet aux

êtres humains de développer leur personnalité, de prendre

conscience en eux-mêmes et de mener une existence digne et

épanouie. C'est un processus qui libère les populations de la

peur du besoin et de l'exploitation politique, économique et sociale.

C'est par le développement que l'indépendance politique acquiert

son sens véritable. Il se présente comme un processus de

croissance, un mouvement qui trouve sa source première dans la

société qui est elle-même en train d'évoluer.

(p.329)

La définition de cette commission des

représentants de 25 pays du sud, est particulièrement originale.

En effet, le développement est un processus endogène à la

fois économique, social et politique qui favorise

l'épanouissement et l'autonomie d'une population dans son milieu

d'évolution.

Selon le professeur KABATUSUILABernard, c'est l'ensemble des

améliorations qualitatives et quantitatives des critères vitaux

d'une communauté (KABATUSUILA Bernard, 2010, p.74)

Notre fondement est la définition de GOFFAUX Joseph

cité par le chef des Travaux KAPINGA MUAMBA Sophie, soulignant que le

développement est un processus des changements dans les

mentalités, les habitudes sociales et les institutions d'une population,

qui mettent celle-ci, en état d'opérer sa croissance. Lui aussi

assis sur François Perroux parlant du développement

économique, c'est-à-dire les changements des structures mentales

et des habitudes sociales et les changements institutionnels qui permettent la

croissance du produit global et qui transforment les progrès

particuliers en progrès du tout social.

Pour LOUIS Auguste, cité par le Chef de travaux BAMBI

Clémentine : « développer un homme, le mettre

debout, le rendre responsable de son avenir, en faire l'auteur de son histoire,

le rendre libre » (Bambi Clémentine, 2021.).

Pour nous le développement est la réponse

adéquate aux exigences vitales des citoyens d'une communauté.

1.1.7.

Développement durable et équitable

De nos jours, il parait inconcevable à l'esprit des

développementistes des actions de développement qui ne prennent

pas en compte les générations futures. Les recherches montrent

que l'industrialisation, soubassement de la modernisation, est à

l'origine de grandes perturbations environnementales au point de mettre en

péril de nombreux écosystèmes.

Cependant, des millions de gens continuent de patauger dans la

misère. Les problèmes environnementaux seront toujours

présents et plus menaçants tant que les populations doivent avoir

à affronter la misère et l'injustice (BRUNDTLAND, 1987). Aujourd'hui, les esprits convergent plutôt vers un

développement qui touche toutes les couches sociales, un

développement avec une forme d'exploitation des richesses naturelles

avec moins d'impacts sur l'environnement et une distribution équitable

des profits sans toutefois compromettre l'existence des futures

générations.

1.1.8.

Développement intégré

Le développement intégré peut être

défini comme une vision globale et stratégique du

développement qui intègre tous les facteurs susceptibles

d'influencer le processus de développement de manière à

réduire au strict minimum ceux capables d'impacts négatifs. Il

s'agit d'un développement logique et rationnel qui prend en compte tous

les aspects y compris toutes les conditions nécessaires dans un but de

croissance (MORISE, 1992).

Le professeur KABATUSUILA Bernard le définit aussi

comme étant un développement consensuellement harmonisé,

programmé en faveur de plusieurs entités territoriales ou

géographiques voisines. Les décideurs politiques des pays

différents mais dont les frontières sont communes, peuvent opter

par exemple que le développement de leurs pays se fasse de

manière uniforme, en y investissant des moyens nécessaires.

On parle alors dans ce cas d'un développement

intégré, puisqu'il s'agit du développement uniforme et

volontariste de plusieurs espaces géographiques.

1.1.9.

Développement participatif

Le développement participatif est né du constat

des échecs des actions entreprises par des organisations de

développement des années 70 (Blanchet, 2001). Il consacre la

légitimité du droit des communautés à participer

dans les décisions les concernant. Selon l'OCDE, cité par Yoda

(2004).

Le développement participatif suppose davantage de

démocratie, un plus grand rôle pour les organisations locales, une

plus grande autonomie administrative, le respect des droits de la personne

humaine, y compris les systèmes juridiques efficaces et accessibles...

(p.15)

1.1.10. Développement

intégral

Il s'agit d'un développement qui touche tous les

secteurs de la vie nationale, locale.

Le développement intégral c'est promouvoir tout

homme et tout l'homme, prendre en compte la croissance matérielle mais

aussi spirituelle de la personne humaine. Dans la conception de l'Eglise,

l'homme est au centre même des choses et tout est ordonné par

rapport à lui. Tel est le développement intégral auquel

fait constamment référence la doctrine sociale de l'Eglise(BENOIT

XVI : 2009,p.135).

1.1.11. Développement

autocentré(autogéré)

Le développement autocentré est un

développement ou « self-releance » insiste

sur les efforts des nationaux ou locaux, ainsi que le recours

privilégié aux ressources nationales. Il s'agit d'une

stratégie qui vise le développement en commun d'un ensemble

régional ou d'un sous-ensemble régional. Il vise la mise en

commun de moyen de production.

1.1.12. Développement

communautaire

Après une enquête sur les expériences de

développement dans les pays du tiers-monde, les Nations unies en sont

venues à définir le développement communautaire dans ces

régions comme : L'ensemble des procédés par lesquels les

habitants d'un pays unissent leurs efforts à ceux des pouvoirs publics

en vue d'améliorer la situation économique, sociale et culturelle

des collectivités, d'associer ces collectivités à la vie

de la nation et de leur permettre de contribuer sans réserve aux

progrès du pays.

Les procédés supposent tous deux

éléments essentiels : les habitants participent activement [...]

des services techniques et autres sont fournis [...], ces programmes concernent

généralement des collectivités locales (SALBERG et

WEILSH-BONNARD, 1970, p. 56).

Pour le chef des Travaux KAPINGA MUAMBA Sophie

(op.cit.), ce concept renvoie à la prise de conscience,

l'autonomie des intéressés, la mesure à apporter au

soutien et à l'orientation des actions, l'amélioration des

capacités locales de prendre de décisions et d'en assurer les

conséquences, la promotion de l'approche participative dans

l'évaluation des situations et des besoins...

C'est une méthode du développement qui veut que

des individus qui habitent une communauté éveille leur

conscience, regardent autour d'eux et dans la même direction pour

connaitre pour connaitre leur environnement, découvrir de

réalités, identifier les problèmes généraux,

spécifiques, prioritaires, urgents graves ou dangereux, les besoins de

population ainsi que les moyens nécessaires pour les résoudre en

vue d'un monde meilleur(KAPINGA Sophie, 2017-2018, p.15).

1.1.13. Développement

alternatif

Le développement alternatif est un développement

dont les objectifs ont été redéfinis. Il se peut que la

dimension économique soit négligée par ceux qui

s'intéressent au développement, Ceux qui décident, il se

peut que aussi que ceux qui cherchent un dévelop-pement alternatif

visent peut-être une amélioration autre qu'économique et

sociale ou une autre dimension. Le développement alternatif est un autre

développement, n'importe quel développement, un

développement autosatisfaction (KABATUSUILA B., Op.cit.).

1.1.14. Développement

local (de communauté de base)

La théorie de développement local est née

à la suite des inégalités territoriales engendrées,

entre autres, par les différentes approches dites économiques,

exogènes qui n'ont pas souvent livré des résultats

appréciés.

Également, son émergence est en grande partie

due aux différentes réflexions qui ont eu lieu autour du concept

de développement local par certains auteurs, notamment les tenants du

pôle des systèmes productifs locaux (COURLET et PECQUEUR, 1992,

1993, 1998; Pecqueur, 2000), les tenants des milieux innovateurs (MAILLAT,

1991, 1996), les protagonistes des nouveaux districts industriels (BECATTINI,

1992; BAGNASCO, 1977), les auteurs de PME et l'entrepreneuriat (JOYAL, 1993,

1997; MARCHESNAY et JULIEN, 1996; PREVOST, 1993).

En somme, cette théorie est qualifiée

d'endogène parce qu'elle s'inscrit dans une perspective de

développement orienté principalement sur le territoire et la

collectivité ou dans une approche territoriale du développement

(AYDALOT, 1985).

Le développement local est la contribution qu'un petit

territoire, une organisation de de base (OB) apporte au mouvement

général du développement, en termes de plus-value

économique, sociale, culturelle, spatiale. C'est un produit de nature

globale, instrumenté par le projet de territoire d'une équipe,

articulé autour d'initiatives économiques et écologiques.

1.1.15. Communauté

La communauté est définie comme un groupement

dont les membres qui, mus par les intérêts et les gouts communs ne

sont pas nécessairement de même sang, mais constituent un

réseau d'interaction impersonnelle et vivent dans un territoire

donné où ils exercent au moins une activité productive

à laquelle ils sacrifient les temps et les ressources garantis par les

liens sacrés, les groupements s'intègrent habilement dans son

environnement et est prêt à de fendre ses intérêts

(KAPINGA Sophie, op.cit.).

Une communauté est un regroupement de personnes ayant

des traits, des caractères et d'intérêts communs,

organisée et structurée autour des objectifs communs avec des

moyens propres, vivant sur un territoire bien limité sous l'égide

d'un chef qui se trouve être le garant de la vie de ses populations.

Six facteurs déterminent cette communauté,

géographiques, démographiques, religieux et historique,

administratif et territorial, économiques et socio-culturels (BAMBI

clémentine, Idem).

1.1.16. Communauté de

base ou Communauté locale

La communauté locale, ou la communauté de base

ou encore, organisation communautaire est définieen

géographie

sociale, une communauté locale désigne

différents groupes de personnes vivant à proximité les uns

des autres, définit dans une même

zone

géographique. On parle ainsi de

collectivité

locale.

Autrement appelée l'organisation communautaire de

base est très importante pour parler de société

civile (GAUSSAIT, 2005). Elle se présente comme une réponse

à l'absence de l'État. Le concept désigne une structure

dans laquelle les gens vivant à proximité s'organisent afin de

promouvoir leurs intérêts, dans le but de susciter leur

mobilisation et leur insertion dans des processus de réalisation de

changements sociaux (Gerald DORE, 1986, p.211).

Bref, ces communautés sont appelées de base

parce qu'elles sont situées dans la pyramide à la base de la

hiérarchie par rapport au sommet. Ainsi, l'on peut recourir à des

éléments d'organisation, tels que : participation,

cohésion, direction politique, etc. (KABUE MBALASimon, 2021, p.5).

1.1.17. Analyse

Le mot analyse est employé dans différentes

matières. Ces différentes significations ne partagent pas

seulement le même nom, mais sont véritablement des applications

particulières d'un concept commun.

Selon le dictionnaire Larousse Illustré, Nouvelle

Edition (2009 : p.39), Ce substantif vient du verbe analyser, qui veut

dire soumettre à une analyse, étudier par analyse, examiner en

profondeur. Ainsi l'analyse est une étude faite en vue de discerner les

différentes parties d'un tout, de déterminer ou d'expliquer les

rapports qu'elles entretiennent les unes avec les autres.

En d'autres termes, l'analyse est l'examen de l'information

(trier, additionner, comparer) pour mieux comprendre les relations entre le

''tout'' et les "parties. Un examen qui tente de dégager les

éléments propres à expliquer une situation, un sentiment,

C'est une étude minutieuse, précise faite pour dégager les

éléments qui constituent un ensemble, pour l'expliquer,

l'éclairer : Faire l'analyse de la situation.

Action de résumer un texte en le décomposant en

ses éléments essentiels ; résultat de cette action (

http://fr.wikipedia.org,

consulté le 26/07/2021, à 13 h 50), le professeur Donatien

NGALAMULUME la compare à un examen de Laboratoire médical pour

déterminer les causes d'une pathologie en vue d'un traitement curatif

approprié.

1.1.18. Indicateur

Un indicateur est la traduction chiffrée d'un

phénomène ou d'un concept

Il existe de nombreuses définitions de la notion

d'indicateur. Toutes convergent plus ou moins autour de l'idée qu'un

indicateur est la traduction d'un concept ou d'un phénomène sous

la forme d'un signal (par exemple un code couleur) ou plus souvent encore d'un

chiffre.

Cette « traduction » a la plupart du temps pour but

:

· De simplifier une information (parfois complexe) pour la

rendre compréhensible et utilisable par un public cible (gestionnaires,

décideurs, grand public...) ;

· De décrire une situation à un moment et un

endroit donné puis, par réplication, de permettre des

comparaisons dans le temps et/ou dans l'espace (

http://www.millenaire3.com,

consulté le 03/11/2020).

Selon SEYNI NDIONE, par définition, un indicateur

désigne un impact, il est la marque sinon la signature ; en

pratique, en dépit de la simplicité de cette définition,

la caractéristique d'indicateurs n'est pas facile, car il relève

largement de la subjectivité (SEYNI NDIONE, 2005, p.211)

1.1.19. Perspective

Selon le Dictionnaire du français contemporain, le

concept perspective désigne l'espérance ou crainte

d'évènements considérés comme probables, quoique

éloignés (Dictionnaire du Français contemporain,

p.851).

1.1.20. Entité

Territoriale Décentralisée (ETD)

Une Entité Territoriale Décentralisée

(ETD) est une subdivision territoriale dotée de la personnalité

juridique, ayant des organes, un patrimoine et des finances propres.

On peut définir les entités territoriales comme

des entités de droit public correspondant à des groupements

humains géographiquement localisés sur une portion

déterminée du territoire national, auquel l'Etat a

conféré la personnalité juridique et le pouvoir de

s'administrer par des autorités élues.

C'est cette personnalité juridique qui confère

aux ETD leur autonomie sur le plan organique, juridique et financier.Cette

autonomie se mesure donc à trois niveaux :

· L'élection des responsables des entités

;

· L'étendue de leur pouvoir juridique ;

· L'importance des moyens matériels et notamment

financiers dont elles disposent.

1.2.SECTION 2 : PRESENTATION DE LA COMMUNE DE KATOKA

1.2.1. Situation historique

La commune de Katoka qui fut d'abord l'un des quartiers de la

commune mère de Ndesha et tire son origine de cours d'eau situé

entre deux de ses quartiers à savoir : KAPANDA et TUKOMBE.Elle

née le 04 Mai 1968 conformément à l'arrêté

n° 068/68 du ministère de l'administration du territoire et des

affaires coutumières de Monsieur le Commissaire d'Etat à

l'administration du territoire.

1.2.2. Situation géographique

1.2.2.1. Localisation de la commune de Katoka

La commune de Katoka se trouvant entre les quatre de cinq

communes de la ville de Kananga fait des limites avec celles-ci de la

manière suivante :

· Au Nord par la commune de Kananga et celle de Ndesha

dont elle est séparée par l'avenue Lulua qui est également

la route nationale N° 1 ;

· Au Sud par la rivière Nganza qui le

sépare avec la commune du même nom ;

· A l'Est par le ruisseau appelé Kele Kele, nom

qui porte l'un des quartiers de la commune ;

· A l'Ouest par la rivière Lulua qui sépare

la commune du territoire de Kazumba. Les cours d'eau qui desservent cette

commune sont : Kele Kele, Katoka, Mpokolo, Tukombe, MuanaNkuba, Munda

Mutoke, Ntambue, Kamabue, Kabilenge, Tshibalanga.

1.2.2.2.Climat, relief et végétation

Le climat de la commune de Katoka est le même que celui

du reste de la ville de Kananga, qui est chaud et pluvieux, c'est-à-dire

tropical humide, il compte deux saisons différentes : la saison de

pluie qui dure 9 mois et la saison sèche qui dure 3 mois.

Sa superficie est de 24 km2 et presque 8, 46 % de

celle de la ville de Kananga ; elle a une température entre

21° de longitude et la parallèle de 5, 33° de latitude Sud,

elle est située sur un plateau, le sol argileux et sablonneux.

Sa végétation se caractérise par les

galeries forestières le long de la rivière, la savane se remarque

par la présence des plusieurs bouquets dans lesquels on pratique

l'agriculture (rapport annuel de la commune de Katoka, 2019).

1.2.2.3. Situation démographique et administrative

Administrativement, la commune de Katoka héberge

une population d'environ 256.479 habitants répartie dans cinq quartiers

qui sont : Mpokolo, Kele Kele, Katoka, Kapanda et Tukombe.

Cette population appartient à des diverses ethnies,

notamment : les Lulua, les Bindi, les Tetela, les Luntu et les

autres, les trois groupements respectivement de Bena Mande, Bena Meta et Bena

Kabiya, se localisent dans la périphérie de la commune de

Katoka.

Le tableau ci-dessous représente la situation

démographique de la commune de Katoka.

Tableau n° 1 : Répartition de la

population

|

N°

|

Quartiers

|

Population

|

Total

|

%

|

|

Hommes

|

Femmes

|

|

1

|

KELE KELE

|

23.340

|

25.391

|

48.731

|

19

|

|

2

|

MPOKOLO

|

17.100

|

18.809

|

35.907

|

14

|

|

3

|

KATOKA

|

33.800

|

35.449

|

62.240

|

27

|

|

4

|

KAPANDA

|

22.900

|

23.266

|

46.166

|

18

|

|

5

|

TUKOMBE

|

28.000

|

28.426

|

56.426

|

22

|

|

Total

|

125.140

|

131.339

|

256.479

|

100

|

Source : rapport annuel de la

commune de Katoka 2019.

Dans ce tableau, nous remarquons que lorsqu'on compare

l'effectif des hommes à celui des femmes, ces dernières sont plus

nombreuses que les hommes et cela est dû au fait que ces derniers

pratiquent des travaux lourds.

1.2.3. Situation économique

Cette commune compte deux marchés principaux dont le

quartier dit Batetela où il y a la vente de divers articles et les

produits manufacturés, le marché agro-pastoral de TSHINSELEKA,

ici où se passent les activités commerciales des

différents produits alimentaires et manufacturés, et le

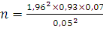

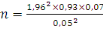

marché Nkashama où se vendent différentes planches servant