UFR Sciences de l'Homme et de la

Société

Département Sciences de

l'Education

Laboratoire CIVIIC

Année Universitaire 2014-2015

La conception de l'éducation chez

les betsimisaraka : analyse

à

travers les proverbes

(cas du village de Rantolava)

En vue de l'obtention du

Master 2 de recherche à distance Francophone

Sous la direction de France JUTRAS,

Professeur à

l'Université de Sherbrooke,

et de Pierre-Philippe

BUGNARD,

Professeur à l'Université de Fribourg

Suisse

Wenceslas Ludovic TOTO N° d'étudiant : 21312340

REMERCIEMENTS

Je remercie l'Agence Universitaire de la Francophonie et

l'Université de Rouen qui m'ont donné l'opportunité de

suivre la formation de MARDIF. Sans allocation d'études de ladite

agence, je pense que je n'ai pas pu être inscrit dans cette

université.

Mes remerciements s'adressent également à

l'ensemble du personnel enseignant et administratif du département de

Sciences de l'éducation (MARDIF), avec une mention particulière

à Madame JUTRAS France et Monsieur BUGNARD Pierre-Philippe. En effet, en

leur qualité de directeurs de mémoire, ils ont toujours fait

preuve de disponibilité tout en orientant mon travail vers les exigences

scientifiques.

Mes remerciements s'adressent aussi à tous ceux qui ont

contribué de loin ou de près à la réalisation de ce

travail tels que les autorités locales, les Tangalamena du village de

Rantolava et les notables locaux.

Je suis également reconnaissant envers ma femme pour

tous les sacrifices qu'elle a pu endurer, notamment ces derniers temps. Elle

s'est sentie parfois négligée pour laisser place à la

recherche et à la rédaction.

Merci à vous tous !

TOTO, Wenceslas Ludovic

LA CONCEPTION DE L'EDUCATION CHEZ LES BETSIMISARAKA :

ANALYSE A TRAVERS LES PROVERBES. Cas du village de

Rantolava.

RESUME

Historiquement, le territoire betsimisaraka a

été peuplé de trois clans différents, tels que les

Tavaratra (au Nord), les Tsikoa (au Centre) et les Tatsimo (au Sud). Il s'agit

d'un territoire situé dans la partie orientale de Madagascar. Comme

l'ensemble de la société malagasy, la

société betsimisaraka est une société de

l'oralité. Et, selon FANONY Fulgence, les traditions orales

betsimisaraka présentent une variété de genres

qu'on peut classifier en trois grandes catégories (les genres narratifs,

les genres sapientiaux et les genres poétiques). Les proverbes qui

constituent le centre de cette recherche, appartiennent aux genres

sapientiaux.

La civilisation de l'écriture proprement dite n'est

arrivée à Madagascar que très tardivement (avec la venue

des Européens, vers le XIXème siècle). L'éducation

se faisait alors de manière traditionnelle. Elle s'est transmise

à travers des « lövan-tsôfiñy »

(héritage de l'oreille), de bouche à l'oreille. Cette

éducation est assurée par toute personne en statut

d'aîné. Par ailleurs, malgré les diverses traditions

orales, on observe que seuls les proverbes restent les plus utilisés

dans la société contemporaine.

Puisés dans l'expérience de la vie, les

proverbes présentent un aspect éducatif considérable. Ils

nous transmettent des normes qu'exige la société ainsi que son

mode de fonctionnement. A travers les proverbes, nous sommes en mesure de

dégager les priorités éducatives dans la

société betsimisaraka. La recherche effectuée

montre qu'ils constituent un genre littéraire à vocation

pédagogique. La dimension pédagogique des proverbes se

présente en deux ordres : une pédagogie dite

« directe » avec une instruction à suivre

impérativement, d'où la formule de mise en garde « Aza

» (ne [...] pas) ; et la pédagogie dite « indirecte

», laissant un libre cours à la recherche et à la

méditation du sujet.

Cependant, avec l'évolution de la société

et l'arrivée de l'école de type occidental, la

société betsimisaraka, et le village de Rantolava en particulier

se trouvent actuellement entre la tradition ancestrale et la modernité

occidentale. Cette situation menace la sagesse et les valeurs culturelles

malagasy qui commencent à se dégrader. Et, malgré la prise

en compte de ces valeurs culturelles dans le programme scolaire, le champ

d'application est vraiment limité compte tenu de cette évolution

de la société. C'est ainsi que nous proposons quelques

suggestions pour pallier la situation. Notre suggestion est orientée

vers la fusion du système éducatif de type traditionnel et le

système de type occidental.

1

Mots-clés :

culture, éducation, pédagogie, proverbe,

société.

2

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS

RESUME 0

SOMMAIRE 2

LISTES DES CARTES, GRAPHIQUES, PHOTOS ET TABLEAUX 3

INTRODUCTION 4

PREMIERE PARTIE - THEMATIQUE, TERRAIN D'ETUDES

ET

APPROCHES METHODOLOGIQUES 8

CHAPITRE I -JUSTIFICATION DU THEME ET METHODOLOGIE DE TRAVAIL

9

I.1. La présentation de la recherche 9

I.2. Les approches méthodologiques adoptées et

leurs justifications 19

CHAPITRE II - NOTRE TERRAIN D'ETUDES : LE VILLAGE DE

RANTOLAVA 27

II.1. Une brève présentation

historio-géographique 27

II.2. Place de l'éducation au village de Rantolava

30

DEUXIEME PARTIE : RESULTATS ET INTERPRETATIONS

45

CHAPITRE III- LES PROVERBES : UN GENRE LITTERAIRE A

VOCATION

PEDAGOGIQUE POUR LES BETSIMISARAKA 46

III.1. L'art oratoire au quotidien 46

III.2. Société betsimisaraka : une école

de la vie par les proverbes 51

CHAPITRE IV - APPROCHES PEDAGOGIQUES D'UNE ECOLE SANS

MURS EN

PAYS BETSIMISARAKA 68

IV.1. Une pédagogie de deux ordres 68

IV.2.Les proverbes au quotidien en pays betsimisaraka

72

TROISIEME PARTIE : DISCUSSIONS ET PERSPECTIVES

75

CHAPITRE V - LA PLACE DES TRADITIONS ORALES ET DES

VALEURS

MALAGASY DANS LE PROGRAMME SCOLAIRE 76

V.1. Dans les écoles primaires 76

V.2. Dans les collèges 80

V.3. Dans les lycées 84

CHAPITRE VI - LES LIMITES DU CHAMP D'APPLICATION 86

VI.1. Les réalités sociales 86

VI.2. Quelques suggestions 90

CONCLUSION 96

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 99

GLOSSAIRE 101

3

LISTES DES CARTES, GRAPHIQUES, PHOTOS ET TABLEAUX

Liste des cartes

Carte 1 - Localisation de la Commune Rurale d'Ampasina

Maningory par rapport à la

Région Analanjirofo 29

Carte 2 - Carte de

la Commune rurale d'Ampasina Maningoro où se trouve le village

de

Rantolava 30

Liste des graphiques

Graphique 1 - Taux de réussite aux examens du C.E.P.E

au cours des cinq dernières

années 32

Graphique 2 - Taux de réussite par sexe de 2009-2010

à 2013-2014 33

Liste des photos

Photo n°1 : Centre de Formation Pédagogique de

Rantolava...................... 31

Photo n°2 : Ecole Primaire Publique de Rantolava

................................... 31

Liste des

tableaux

Tableau 1- Synthèse du programme lié à

la culture et aux valeurs traditionnelles au

niveau du CP1 et CP2 77

Tableau 2- Synthèse du

programme lié à la culture et aux valeurs traditionnelles

au

niveau du CE 78

Tableau 3 - Les objectifs

pédagogiques liés à l'apprentissage de la culture et

des

valeurs traditionnelles malagasy au niveau du lycée

85

4

INTRODUCTION

Combien de fois les parents d'aujourd'hui se plaignent du

comportement de leurs enfants, que l'éducation ne cesse de se

dégrader par rapport à celle d'avant. Pourtant, nous savons

très bien d'une part que le taux de scolarisation, même dans les

pays en voie de développement, comme le nôtre, s'améliore

d'une année à l'autre et, d'autre part, que le nombre des

diplômés d'universités et des grandes écoles

augmente constamment. D'un autre côté, nous constatons que la

reconnaissance de ces diplômes varie souvent selon l'établissement

ou les centres de formation. Par ailleurs, cette reconnaissance varie

également d'une époque à l'autre et/ou d'un pays à

un autre. A Madagascar par exemple, on accorde parfois une reconnaissance plus

importante aux diplômés des pays étrangers que ceux des

universités nationales. Il se peut même qu'on juge la

compétence d'un individu par rapport à ses capacités

d'expression ou à sa facilité à s'exprimer en langue

étrangère. En fait, toute chose a son histoire. Par exemple,

l'éducation de type occidental implantée dans le pays au

début du XXème siècle avait comme objectif de

préparer les cadres indigènes à occuper des fonctions au

sein de l'administration coloniale française. Et, l'orientation

éducative de l'époque a été choisie afin de

répondre à cet objectif. Aujourd'hui encore, il existe des

valeurs différentes accordées aux diplômes et aux

diplômés.

Par ailleurs, on sait également qu'avant

l'éducation de type occidental, la population malgache disposait aussi

de ses propres orientations en matière éducative. Ces

orientations, sans aucun doute, répondaient aux besoins de la

société malgache, à sa structure ainsi qu'à son

fonctionnement. Même de nos jours, malgré l'existence d'une

structure administrative gouvernementale, la structure traditionnelle

résiste et reste présente, aussi bien à l'échelle

locale que nationale. Les Sojabe, les Tangalamena, entre

autres, continuent à assurer leur rôle dans la

société actuelle. Nous nous trouvons alors dans une

société se plaçant entre modernité occidentale

et

tradition ancestrale. Or, si l'« éducation

signifie socialisation de l'individu,

5

préparation d'un membre semblable aux autres et

utile à la communauté »1, naturellement, la

famille est le premier lieu de cette socialisation. « Elle a cependant

perdu certaines de ses fonctions en ce sens, au profit de l'école et des

médias, notamment.2» Ces derniers qui sont le fruit

de l'évolution de la connaissance de l'humanité deviennent

indispensables et participent pleinement non seulement à

l'éducation de l'individu, mais aussi au développement de la

société dans son ensemble. Désormais, « Les

parents, de nos jours, sont loin d'être les seuls agents de la

socialisation de leurs enfants, bien qu'ils continuent

généralement d'assumer la surveillance et la synthèse de

ces multiples influences»3. Cette situation rend leurs

tâches plus complexes que jamais. Si à un moment donné le

silence-apprentissage du cadet vis-à-vis de l'aîné

suffisait pour que l'enfant se socialise, le décollage technologique,

notamment dans le domaine de la communication tel que les médias

obligent l'aîné à se situer dans une position à la

fois d'éducateur et d'apprenant. Il en est de même pour les

maîtres d'écoles modernes. Se baser uniquement sur le concept

d'éducation moderne de type occidental s'avère un échec

éducatif si elle n'obtient pas l'approbation de la société

locale.

De nos jours, il est vrai que cette éducation par

l'écrit est indispensable car elle constitue notre porte d'entrée

dans le monde du travail. Elle permet également (par le biais des

certificats, brevets et diplômes divers) d'évaluer nos

connaissances et nos compétences. C'est notre référence

contemporaine. Il n'est alors pas étonnant de voir les jeunes qui ne se

soucient que d'obtenir des diplômes. Cependant, on observe que plus notre

société devient une « société d'intellectuels

», plus elle se dégrade. Le mal, l'insécurité et

divers actes de banditisme règnent presque totalement sur l'ensemble du

territoire malgache. On se pose des questions. Comment se fait-il que

1 LEIF, RUSTIN, Philosophie de l'éducation. Tome

1, Pédagogie générale, Delagrave, 1970, p.27.

2 PRONOVOST Gilles, Famille, temps et culture, dans

Comprendre la famille, 1991, p. 99-100.

3 DANDURAND Renée, DULAC Germain, Les nouvelles

familles et l'école : répercussions des changements familiaux en

milieu scolaire, dans Comprendre la famille, 1991, p.136

6

plus le nombre des chrétiens augmente, plus le mal se

multiplie dans notre société ? Comment se fait-il que plus le

nombre des instruits augmente, plus la pauvreté règne ? Les

églises comme les écoles ne sont pas capables d'assurer, à

elles toutes seules, toutes les responsabilités éducatives: ni le

christianisme, ni l'école telle qu'elle est conçue actuellement

ne sont de la culture malgache. Parfois même, on constate une

confrontation de valeurs.

Si nous disions plus haut que l'éducation signifie

socialisation, la notion de valeur joue alors un rôle important dans le

système éducatif car, généralement, les valeurs

d'une société « sont les principes fondamentaux qui

guident la vie [...] et les comportements de chacun des hommes et des femmes

qui la composent4». Chaque société dispose

de ses propres valeurs qui conditionnent son fonctionnement et régissent

la vie de ses membres. Mener une action éducative dans une

société donnée, nécessite une prise en

considération de ses valeurs, de sa structure, de sa culture.

Etant une société de l'oralité, la valeur

et la culture de la société malgache se transmettent alors,

généralement, à travers de la parole, du

lövan-tsofiñy (héritage de l'oreille).

Cependant, il nous semble difficile d'étudier l'ensemble de la culture

des Malagasy parce que le territoire est très immense. Nous avons choisi

alors un terrain d'étude spécifique : l'ethnie

betsimisaraka. Nous analysons à cet effet, et à travers

des öhabölaña ou proverbes, la conception

éducative de la société betsimisaraka. Quelle

relation y-a-t-il entre l'éducation et les proverbes ? Cette question

comporte des sous-questions étroitement liées, l'une par rapport

à l'autre : - Les proverbes contribuent-ils à

l'éducation des betsimisaraka ? - En quoi peut-on dire qu'ils

constituent un moyen d'éducation ?

4 Groupe La Poste, disponible sur

http://stagelaposte.2010.free.fr/wp-

content/documents/synthese valeurs.pdf

7

Le mémoire qui rapporte la recherche effectuée

comprend trois grandes parties, chacune subdivisée en deux chapitres. La

première partie présente la problématique et la

justification du choix du thème en analysant le contexte de la

société étudiée, mettant ainsi en exergue la place

de l'éducation. Elle annonce également les différentes

approches méthodologiques adoptées pour faire la collecte des

données en rapport avec les trois objectifs spécifiques de

recherche : analyser et décrire les dimensions pédagogiques

des proverbes betsimisaraka ; expliquer en faisant référence aux

proverbes, les orientations de l'éducation dans la structure et

l'organisation sociale des Betsimisaraka ; et présenter les enjeux de

ces orientations traditionnelles de l'éducation face à

l'évolution de la société et à l'éducation

de type occidental. La seconde partie, quant à elle,

révèle les résultats de la recherche et les

interprétations qui en découlent en analysant le sens des

proverbes par rapport à leur fin éducative. Enfin, la

dernière partie de notre travail tente de signaler les enjeux de cette

éducation de type traditionnel à base des proverbes face à

l'évolution de la société actuelle.

8

PREMIERE PARTIE - THEMATIQUE, TERRAIN D'ETUDES ET

APPROCHES METHODOLOGIQUES

9

CHAPITRE I -JUSTIFICATION DU THEME ET METHODOLOGIE DE

TRAVAIL

Généralement, l'étude de la culture et

des valeurs traditionnelles s'effectue dans le domaine de l'anthropologie, de

l'ethnologie, de la sociologie ou de l'histoire. L'

öhabölaña qui est le sujet principal de la recherche

que nous avons entreprise est l'une des traditions orales malagasy

dans son ensemble. Le traiter dans la science de l'éducation, bien

que ce ne soit pas vraiment nouveau, mérite une explication

particulière.

I.1. La présentation de la recherche

Dans cette première section, nous présentons un

aperçu général sur le choix du thème de recherche

ainsi que des justifications à ce sujet. Nous aborderons successivement

le contexte de la société étudiée, la

problématique et les objectifs de la recherche.

I.1.1. Le contexte de la société

étudiée

Le tout premier écrit qu'a connu Madagascar remonte aux

environs du XIème siècle : le Sorabe. Il s'agit d'un

manuscrit arabico-malgache qui s'est introduit, non pas sur la

totalité de la Grande île, mais uniquement, dans le Sud-Est, chez

les Zafiraminia. Mais la civilisation de l'école proprement

dite, entre, pour la première fois, dans le pays au temps du roi Radama

I, suite au traité de 1817, signé entre ledit roi et le

Gouverneur britannique à l'île Maurice, Robert Farquhar. Autrement

dit, l'apprentissage basé sur le système d'école de type

occidental est arrivé à Madagascar, en même temps que le

christianisme. Sur la côte-Est, à une centaine de

kilomètres de Fénérive-est (notre champ d'étude),

les premières écoles ont été l'oeuvre de David

Jones et de Thomas Bevan.

10

C'est ainsi que le peuple malgache est considéré

comme un peuple qui n'a connu que tardivement l'écriture. C'est une

population de la civilisation de l'oralité. Historiquement, on parle de

lövan-tsôfiña (héritage de l'oreille) comme

source, repère ou référence. Et, même jusqu'à

ce XXIème siècle, presque la moitié des adultes plus de 15

ans ne savent, ni lire, ni écrire. La culture de l'école n'est

toujours pas effective, notamment en milieu rural. Cependant, il n'est pas

question de penser que l'éducation ne figure pas parmi les

préoccupations des parents malagasy. Au contraire, ils ont leur propre

vision, leurs propres méthodes et techniques éducatives.

Néanmoins, comme toute éducation traditionnelle, « c'est

la tradition qui commande toute la vie. [...] L'enfant s'éduque par le

contact, par l'exemple, par ordres et défenses, dans la famille ; puis

de la même manière dans le clan, dans le

village5.» Les différentes manières

utilisées pour éduquer les enfants betsimisaraka, entre

autres, le conte, la devinette, le proverbe, les préparent pour

être utiles à leur communauté, en se basant sur la

réalité et les pratiques dans la vie quotidienne.

Par ailleurs, il importe de remarquer que seuls les proverbes

restent les plus pratiqués dans la vie quotidienne d'aujourd'hui, de

même que lors des cérémonies traditionnelles ou

officielles. Ils « servent souvent d'exemple et de modèle

paradigmatique pour mieux orienter les actions... Aussi, les cite-t-on souvent

comme des apophtegmes, c'est-à-dire des paroles mémorables

à l'honneur d'un ancien: ils traduisent, à ce moment-là,

toute la sagacité des aînés, des ancêtres. Ils

rappellent aux uns et autres la vertu d'avoir du bon

sens6». Les relations entre l'éducation et les

proverbes sont incontournables car ces derniers, présents presque

partout (en particulier les rasavölaña ou discours, lors

de tous les évènements importants de la vie des Malagasy...),

présentent des normes sociétales à inculquer dans le

5 LEIF, RUSTIN, op.cit., p.27

6FANONY Fulgence, Öhabölaña

betsimisaraka (Proverbes betsimisaraka). Université de Toamasina.

Article disponible sur :

www.anthropomada.com/ibliothèque/FANONYFulgence-ohabolana

betsimisaraka ou proverbes.pdf, p.3

11

comportement des jeunes et adultes. A travers ces proverbes,

nous pouvons définir le modèle, la structure et les normes

qu'exige la société betsimisaraka. Et, puisque l'éducation

est une « préparation d'un membre semblable aux

autres7», les proverbes comportent alors un aspect

éducatif.

I.1.2. La problématique de la recherche

En se référant aux différents proverbes

et expressions de la côte Est de la grande île, notamment chez les

Betsimisaraka, on se demande parfois quelle est leur signification et,

quel est leur objet. Les jeunes et les enfants doivent-ils toujours se

soumettre à leurs parents ? Faut-il penser qu'en aucun cas, les cadets

ne puissent pas surpasser les stades de leurs aînés ? Telles

étaient, entre autres, les questions que nous nous sommes posées

devant certains proverbes. Nous en retenons deux, par exemple, qui font

nettement allusion à la gérontocratie: «Söño

tsy mihoatra akondro » (littéralement, « Le taro ne

surpassera jamais le bananier »8 et «Sambaha lava

sômotro ny öraña, mböla zandrin'ny amaloño

» (Aussi longues que soient les barbes de la crevette, elle reste

toujours la soeur cadette de l'anguille)9. Autrement dit, ces

proverbes enseignent que les parents et les aînés se placent au

sommet de toutes les instances de la société et demeurent une

référence indispensable dans la vie quotidienne.

La situation ne se limite pas uniquement au niveau de la

relation cadet/aîné ; elle s'étend également

à la manière dont les femmes sont considérées dans

la société.

7 LEIF, RUSTIN, op.cit., p.27

8 Autrement dit, la taille d'un bon pied de taro

(vôdin-tsöño ; vôdin-tsahôño) ne

rivalisera jamais avec celui d'un bananier (vôdin'akondro). Ceci pour

signifier qu'un aîné a toujours une longueur d'avance sur son

cadet en termes de date de naissance.

9 Ce proverbe s'appuie sur le fait que, dans la conscience

collective des Betsimisaraka, qu'une anguille est de par sa taille nettement

plus longue qu'une crevette. C'est pour dire qu'un cadet a beau être plus

socialement important que son aîné, mais cette réussite

sociale ne le dédouanera jamais d'être respectueux envers son

aîné. Et si nécessaire, ce dernier ne manquera pas de

rappeler qu'en dépit de tout, sur le plan de l'âge il a toujours

une longueur d'avance sur ce cadet.

12

«Soy lahy nanambady akanga, lahiny tsy àry

hely » (tel un colibri qui s'est accouplé à une

pintade, le mal n'est jamais petit) enseignent-ils à leur propos. Ne

voit-on pas dans ce passage un indice de la société phallocrate ?

Certes, apparemment celle-ci n'est pas le modèle propre aux

betsimisaraka, mais cela ne nous empêchera pas d'étudier

le cas spécifique de ces populations.

D'autres aspects sociaux se présentent dans les

proverbes, par exemple, « Telotelo mandeha misy añivo, roroa

mandeha misy hikoraña, tökaña mandeha möra jerijery

» (se promenant à trois, il y en a un qui se trouve au milieu

; à deux, il y en a un avec qui on peut discuter ; seul, facile de

manquer de proches). Un proverbe qui rejoint la valeur distinctive des Malagasy

dans leur ensemble : le fihavanana. Pourtant, cette affirmation n'est

pas à l'abri des critiques ; elle est en effet en contradiction avec

d'autres comme « Tsara ny maro fö vitsy möra rasaña

» (il est bien d'être nombreux, mais il est facile de faire un

partage lorsqu'on est moins nombreux). Tantôt, on parle de l'importance

de la solidarité d'un grand nombre de personnes, tantôt on

évoque l'intérêt de petits groupes. On fait souvent appel

à la solidarité lorsque le besoin est indispensable

(rasa-tsiñy, funérailles...), par contre, on

préfère être moins nombreux lorsqu'il s'agit de partage de

bien tel que le rasa-lôva (héritage). Effectivement,

quelles idées sont transmises à travers « drakidraky

mamana atodim-boay... » (Une canne qui couva des oeufs de

caïman...), comme à travers «anti-bavy namotsy

nify... (Une vieille dame qui se brosse les dents...) » ? La suite

est : « misy raha kindreñy», c'est-à-dire

qu'il y a là un but précis. Il s'agit des faits et observations

qu'on ne pourrait pas ignorer. Il nous appartient alors de dégager la

signification de ces différents proverbes afin de définir l'objet

et la conception de l'éducation chez les Betsimisaraka, car

l'éducation, disait CLAPAREDE10, est une vie et non une

préparation à la vie.

10 Cité par LEIF, RUSTIN, op.cit.

13

En ce sens, par l'analyse des proverbes, nous essayerons de

définir grosso modo le mode de fonctionnement de la

société betsimisaraka puisque l'éducation n'a pas de sens

que si elle a un impact dans la vie sociale. On peut dire qu'elle n'a d'autre

champ d'application qu'en société. Or, « il arrive que

les individus qui vivent au sein d'une société ne soient pas ou

ne soient que partiellement conscients des structures de cette

société11». En fait, les proverbes que nous

venons de citer ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Ils ne sont que

de simples hypothèses et ne reflètent pas forcément les

significations profondes ou les conceptions complètes du modèle

de la société betsimisaraka. Comme l'a écrit

ANDRIAMANGATIANA, « ... ce n'est pas à travers l'habit qu'on

puisse comprendre la fonction; et ce n'est pas à travers la fonction non

plus qu'on puisse imaginer l'esprit. Il se peut que l'hypothèse et la

réalité soient largement

différentes12». Mais, quoi qu'il en soit,

EVANS-PRITCHARD a bien souligné que « sans les théories

et les hypothèses, on ne pourrait pas faire de recherche [...] car on ne

trouve (lorsqu'on a la chance de trouver) que ce que l'on

recherche13».

Dans la société de l'oralité qu'est la

société traditionnelle malgache, les proverbes revêtent un

statut particulier dans la mesure où il s'agit ici de « paroles

bien frappées » et qui sont puisées à

l'école de la vie et de l'expérience. Dans les proverbes, nous

dit à ce sujet le Pasteur Richard ANDRIAMANJATO, « la structure

même des phrases aident l'intuition à saisir par-delà les

mots ce que l'on veut exprimer »14 . Les proverbes sont

des paroles bien à propos, concises et faciles à retenir pour

être ainsi reproduites. « A Madagascar, tout bon orateur doit

avoir une

11 EVANS-PRITCHARD Edward Evans, Anthropologie sociale

(1950), p.18

12 ANDRIAMANGATIANA Iharilanto Patrick,

Vakivakim-piainana, p.25. Traduction libre de «... tsy ny

fanamiana no hamantarana hatrany ny asa ; ary tsy ny asa no haminaniana sahady

ny fanahy. Mety hifanalavitra manko ny tombana sy ny tena izy».

13 EVANS-PRITCHARD Edward Evan, op.cit., p.47

14 ANDRIAMANJATO Richard, Le Tsiny et le Tody dans la

pensée malgache. Paris, Présence Africaine, 1957, (pp.8 et

9)

14

bonne capacité mnémotechnique pour pouvoir

reproduire tel ou tel proverbe « bien frappé

»15 » s'il veut séduire son public. En une

image, le proverbe est comme un socle qui permet de poser solidement ses propos

pour être réellement entendus par l'autre. Dans des longues

palabres, on ne retient pas tout. Mais grâce à des proverbes on

s'accroche à l'essentiel de ce qui a été dit.

Dans ses études sur l'oralité malgache,

Eugène Régis MANGALAZA précise la fonction des proverbes :

« Il y a des paroles qui fuient dans les oreilles et qui n'arrivent

à ficeler rien d'autre que le souffle de leur émission ;

d'autres, à l'inverse, davantage mûries et mieux

macérées dans l'intimité du silence intérieur de

leurs auteurs, atterrissent tout naturellement dans les deux oreilles, pour s'y

loger directement au fond du tympan. Comme une corde habilement tressée,

cette deuxième catégorie de parole que sont les proverbes, sert

à « lier », pour mieux empaqueter toutes les

expériences sensibles et cognitives des uns et des autres pour enrichir

ainsi le patrimoine culturel du groupe. A l'image d'un fagot de brindilles, il

n'y a que les idées bien ficelées par les proverbes qui sont

faciles à transporter sans qu'elles risquent d'être

défaites en chemin par le vent de l'oubli16 »

I.1.3. L'objectif général de la recherche

Ces exemples que nous venons de montrer permettent de

comprendre jusqu'à quel point les proverbes ont une réelle

fonction éducative en pays betsimisaraka. Et c'est ce sur quoi

nous allons nous pencher dans la présente recherche.

15 FANONY Fulgence, Öhabölaña

betsimisaraka (Proverbes betsimisaraka). Université de Toamasina.

Article disponible sur :

www.anthropomada.com/ibliothèque/FANONYFulgence-ohabolana

betsimisaraka ou proverbes.pdf

16 MANGALAZA Eugène Régis, «

Sensibilités malgaches » in, Revue Hermès, N° 40.

Paris, 2004.

15

Plus précisément, nous poursuivons l'objectif

général de recherche de dégager la conception de

l'éducation chez les Betsimisaraka par l'analyse de leurs

proverbes. Pour ne pas nous éparpiller dans cette recherche (car le pays

betsimisaraka est immense, voir la carte à l'annexe 1) nous

allons limiter notre analyse aux proverbes d'un seul village : Rantolava

(District de Fénérive-Est).

En plus de l'intérêt pour le sujet, notre choix

s'explique également par notre parcours académique. Même si

nous ne faisons pas partie du corps professoral, nous sommes très

attaché au monde de l'éducation. Et nous ne ratons jamais la

moindre occasion qui se présente pour traiter d'éducation. En

plus, il nous est très agréable de nous investir dans notre

propre groupe ethnique : nous appartenons à l'ethnie

betsimisaraka. Cette recherche nous offre une excellente occasion de

nous investir dans l'étude de notre groupe d'appartenance, nous mettant

ainsi dans une posture à la fois difficile et excitante : vivre et se

regarder vivre. Cependant, notre familiarité par rapport au groupe

étudié du fait de notre appartenance à ce groupe comporte

une certaine difficulté. Car pour mener objectivement une telle

étude, il faut constamment faire preuve de distanciation, dans une

oscillation constante entre le proche et le lointain.

Dans cette recherche, nous nous intéresserons plus

particulièrement à ce que nous appelons la «

pédagogie indirecte » en pays betsimisaraka. Un exemple : «

Mahasöla ny mañatao satroko am-pihinanaña »

(littéralement, « rend chauve le fait de porter son chapeau pendant

le repas »). Il est question d'une manière de table que l'on veut

inculquer à l'enfant et rappeler à l'adulte. Si en marchant, en

cherchant du bois sec, en puisant de l'eau, en travaillant dans la

rizière ou dans toutes autres activités de la journée, on

peut porter son chapeau, il en est tout autrement, quand on s'assoit devant son

plat de riz. Au lieu de dire, « décoiffe-toi chaque fois que tu

prends ton repas », on fait plutôt allusion, au travers d'une

pédagogie indirecte, à une situation peu enviable (surtout pour

un jeune) : être chauve. Normalement, cette

16

fâcheuse perspective suffit par décourager toute

personne qui ose prendre le risque de porter son chapeau pendant le repas.

Biologiquement, on sait que cela n'est pas si véridique. Mais comme

cette relation « chapeau / repas » est devenue proverbiale, cela

signifie qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère.

Le mieux est de s'y conformer. La question qui se pose maintenant est de se

demander pourquoi faire cette recommandation vestimentaire (ne pas porter son

chapeau en prenant son repas) ? Des enquêtes de terrain nous aideront

certainement pour y répondre. Mais d'ores et déjà, nous

pouvons avancer l'hypothèse selon laquelle si tous les membres de la

famille s'amusent à porter leur chapeau en déjeunant ou en

dînant, il n'y aura pas suffisamment de place autour de la natte commune

où on présente le repas. Notons que nous sommes ici dans la

société traditionnelle betsimisaraka où on portait un

chapeau en paille à large bord. A cette époque-là, on ne

portait pas encore de casquette. De plus, on peut noter que le

satro-bory (un chapeau sans bord comme chez les musulmans) ne

se porte traditionnellement que dans le Sud (chez les Antandroy) et

dans Sud-Est (chez les Antaimoro, chez les Antaisaka, chez

les Antambahoaka) de la Grande île. En réalité, ce

proverbe porte sur une économie de l'espace pour qu'on ne se gêne

pas les uns par rapport aux autres au cours du repas. Mais à

côté de cela, il y a lieu de se demander aussi si le fait de se

décoiffer ne renvoie pas au gestuel du croyant devant le sacré.

N'y a-t-il pas une dimension sacrée dans le partage du repas familial,

en pays betsimisaraka ?

Toujours dans cette « pédagogie indirecte »,

il y a cet autre dicton : « Boka izay mandàka anabavy

» (littéralement : Sera frappé par la lèpre

celui qui donne un coup de pied à sa soeur). Nous avons affaire ici

à un dicton qui prône une attention bienveillante et une

tolérance à toute épreuve d'un frère envers sa

soeur. Car en cas de bagarre, le frère l'emporterait sur sa soeur. La

force d'un jeune garçon et celle d'une jeune fille sont, aux yeux des

betsimisaraka, différentes. Le jeune garçon ne doit donc pas en

abuser. S'il veut se battre, il n'a qu'à trouver un jeune garçon

de sa taille. En

17

d'autres termes, frère et soeur ne devraient pas se

battre, ou encore, aucun un homme ne devrait pas porter la main sur une femme

et, plus particulièrement, sur sa femme.

Par ailleurs, l'intérêt de se pencher sur les

proverbes est grand. Non seulement les proverbes ou

öhabölaña, comme l'a si bien souligné Jean

Pierre DOMENICHINI, présentent une grande valeur documentaire et

conservent le souvenir de l'histoire de la société

malgache17, mais ils permettent également d'avoir un regard

global sur l'ensemble du mode de fonctionnement de la société.

Autrement dit, les proverbes servent de porte d'entrée pour comprendre

les valeurs cardinales de cette société. Dans ce sens, on peut se

demander si ces proverbes ne constituent pas une sorte de « fait total

» dont parlait Marcel MAUSS18, à la suite de Bronislaw

MALINOWSKI19. L'exemple des proverbes relatifs au rapport

aîné / cadet que nous avons évoqué plus haut est

très éclairant à ce sujet. Nous y reviendrons plus tard.

Nous nous attacherons également à montrer la place des proverbes

dans le quotidien des Betsimisaraka. Par ce biais, nous serons en

mesure de souligner, des exemples à l'appui, la dimension

éducative de ces proverbes dans une société de

l'oralité. Ensuite, nous essayerons d'approfondir jusqu'à quel

point les proverbes ne se limitent pas à l'art oratoire, mais qu'ils

contribuent à la consolidation du lien social par une éducation

permanente de toutes les classes d'âge. Dans ce sens, les proverbes

paraissent consister en une véritable école de la vie.

17 DOMENICHINI Jean-Pierre, « La chèvre et le

Pouvoir. Première approche historienne d'un interdit ». in, Omaly

sy Anio. Revue d'Etudes historiques, N°9, Antananarivo, 1979, p.

79.

18 MAUSS Marcel, Essai sur le don. Forme et raison de

l'échange dans les sociétés archaïques, Paris,

PUF, 1960.

19 MALINOWSKI Bronislaw, Les Argonautes du Pacifique

occidental, Paris, Gallimard, 1963 ; Les jardins de corail, Paris,

Maspero, 1974

18

I.1.4. Les objectifs spécifiques de la recherche

L'éducation est une science très complexe. Elle

est le garant de toute harmonisation du fonctionnement d'une

société. Elle participe au processus de tout changement et

accompagne les politiques d'orientation y afférentes. Par ailleurs, nous

sommes également conscient que ce changement ne sera jamais effectif

quand il n'est pas endogène20. Cela nécessite une

implication complète des membres qui composent la société.

La prise en compte de la pratique, de la culture et des valeurs de ces

derniers, constitue une des raisons garantissant leur adhésion, et

par-delà, l'efficacité et la réussite de la politique

éducative. A Rantolava, un village betsimisaraka dont la population est

majoritairement rurale, le rasavölaña et les

öhabölaña sont une pratique quotidienne

présentant les lignes de conduites et les normes approuvés par la

communauté. Cela constitue une raison pour laquelle ce travail est

important pour mieux connaître l'éducation dans une

société de l'oralité comme celle de

betsimisaraka.

De manière à atteindre l'objectif

général de la recherche, nous proposons maintenant des objectifs

spécifiques :

· Analyser et décrire les dimensions

pédagogiques des proverbes betsimisaraka ;

· Expliquer, en faisant référence aux

proverbes, les orientations de l'éducation dans la structure et

l'organisation sociale des Betsimisaraka ;

· Présenter les enjeux de ces orientations

traditionnelles de l'éducation face à l'évolution de la

société et à l'éducation de type

occidental.

20 RAKOTOZAFY-HARISON Jean-Baptiste (2005),

Développement : Pratiques et projets sociaux. Cours du module

6, MSFD. ENS, Université de Fianarantsoa.

19

I.2. Les approches méthodologiques adoptées

et leurs justifications

Étant donné que cette recherche présente

en partie un aspect anthropologique, des démarches de types

socio-anthropologiques fondées sur l'entretien, l'observation et

l'analyse de documents constituent les approches de collecte et d'analyse des

données.

I.2.1. L'entretien libre et semi-directif

Le recours aux entretiens est particulièrement

adapté quand on souhaite reconstituer des histoires de pratiquants,

analyser les trajectoires des individus, les moments et les raisons qui guident

leur parcours21. Au cours de la présente recherche, les

entretiens se sont déroulés en deux temps. D'abord, une

enquête au niveau des ménages sans distinction préalable

nous a permis d'obtenir un échantillonnage représentatif de

familles du village. Ensuite, nous avons fait également appel à

un échantillon dit «de convenance». Pour composer ce dernier,

nous avons fait surtout appel aux Tangalamena,

mpiambinjiñy, aux mpirasavolaña ainsi qu'aux

autres membres de la société considérés comme

raiamandreny (personnes âgées). Il a aussi

été question de sélectionner au sein du village Rantolava

ou encore dans d'autres villages betsimisaraka des personnes

considérées comme étant instruites (selon la conception de

l'école moderne) et en même temps disposant d'une connaissance non

négligeable par rapport au fonctionnement traditionnel de la

société betsimisaraka. Certes, cette deuxième

étape n'a pas été exemptée de subjectivité.

En effet, le chercheur a recruté, non seulement des personnes cibles qui

ont des choses à dire sur le sujet, mais aussi le guide d'entrevue a

varié pour s'ajuster aux personnes interviewées.

21 TEMPORAL Franck, LARMARANGE Joseph (2006),

Déroulement des enquêtes quantitatives et/ou

qualitatives. Laboratoire Ponter, Département des Sciences

sociales, Facultés de Sciences Humaines et Sociales, Université

Paris 5, p. 11

20

Puisque de milliers de proverbes sont

répertoriés en pays betsimisaraka, il a

été judicieux de se focaliser sur ceux que les gens utilisent

quotidiennement. Le guide d'entretien a été basé sur cet

angle. Une fois recueillis, les proverbes ont été

classifiés en fonction de leur champ d'utilisation ou de leur

finalité respective. Par ailleurs, en vue de confronter les versions

pour une meilleure analyse et interprétation, et en fonction de

l'évolution du travail, nous avons demandé à d'autres

comme des femmes ou des jeunes d'accepter de participer à un entretien.

Mais comme l'affirme DE SARDAN Olivier22, l'entretien ne doit pas

être perçu comme une extraction minière d'informations.

Dans tous les cas, l'entretien de recherche est une interaction entre des

personnes.

I.2.1.1. L'enquête par entretien au niveau des

ménages

Nous avons enquêté 40 des 420 ménages du

village. Le choix de ces ménages a été fait au hasard et,

les questions posées ont été basées sur les

principaux points qui servent à atteindre nos objectifs de recherche.

D'abord, comme il s'agit d'une enquête préliminaire sur la place

des öhabölaña dans la vie familiale, nos questions

ont été posées en ce sens. Est-ce que les

öhabölaña sont encore utilisés ? Quels sont

les moments où ils sont les plus utilisés ? Quels sont les

avantages de l'utilisation de ces proverbes ? Ensuite, nous avons

évoqué des questions relatives à l'éducation au

niveau de la famille. Qui se charge de l'éducation des enfants ? Comment

se présente cette éducation ? Quels sont les domaines de

croissance que la famille développe chez les enfants ? Enfin, nous avons

aussi abordé des sujets relatifs à la structure et à la

vie socioéconomique du village.

Mais, cette enquête n'a pas été une

tâche facile. Nous avons été confronté à de

multiples contraintes pendant notre séjour au village de Rantolava.

D'une part,

22DE SARDAN Olivier, L'enquête

socio-anthropologique de terrain : synthèse méthodologique et

recommandations à usage des étudiants, p.37

21

nous sommes arrivé au moment de la campagne

électorale. Une difficulté importante est venue du fait que

certaines personnes nous ont confondu avec les membres du comité de

soutien d'un candidat quelconque. Et, d'autre part, ce séjour a

coïncidé également avec la célébration des

journées de l'enfance catholique du diocèse de

Fénérive-est dont la célébration officielle a

été organisée dans ce village. Cette situation explique,

en une partie, le faible nombre de ménages enquêtés.

1.2.1.2. Un échantillonnage de type « de

convenance »

Dans la plupart de cas, l'entretien a été

enregistré avant d'être retranscrit. Cependant, l'enregistrement

n'a pas exclu la prise de notes. Après la séance d'interview, il

nous a appartenu de transformer les entretiens en texte (retranscription et

traduction). Cette démarche nous a permis de prendre un temps de recul

pour pouvoir mieux comprendre le document écrit, donc le contenu et le

sens des entretiens, au lieu d'une simple impression primaire. Une fois

retranscrits et compris, nous avons procédé à la lecture

critique de ces documents, en essayant d'analyser le contexte, les allusions,

les malentendus, les références croisées, etc. Cet

exercice nous a permis de faire un classement des données pour servir de

matériaux à décortiquer, à désosser et

à désarticuler (TEMPORAL Franck et LARMARANGE Joseph, 2006).

Au total, nous avons interviewé trois

Tangalamena, deux notables, un directeur d'école et un adjoint

au chef de Fokontany. L'entretien avec les Tangalamena s'est

déroulé en deux étapes. D'abord, un entretien commun,

c'est-à-dire en groupe et assisté par l'adjoint au chef de

Fokontany, suivi d'un entretien individuel, une semaine

après.

I.2.2. L'observation, participante ou non

L'approche par observation, le plus souvent employée en

complément de l'enquête par entretien est issue des

méthodes de l'anthropologie. Elle consiste en un

22

long travail de description et d'interprétation afin de

mettre en lumière la complexité de pratiques sociales, de

rituels, des interactions, souvent même dans leurs aspects tellement

ordinaires qu'ils finissent par passer inaperçus,

considérés comme « naturels » par les

acteurs23. Cette technique nous a permis de mieux nous situer en

position de la neutralité scientifique et intellectuelle. Dans le cadre

de cette étude, nous entendons par observation, l'action d'avoir

assisté à des évènements marquants la vie du

village, tels que le Tsaboraha, la fangahoam-biavy et

ôrimbato (mariage traditionnel), funérailles... Il s'agit

d'une phase permettant d'enrichir l'analyse des données recueillies lors

de l'entretien ou dans d'autres sources. Elle nous lance dans deux postures

indispensables à la recherche : témoin et co-acteur ; mais le

premier n'englobe pas forcément le second. Certaines de ces

données d'observations ont été également

enregistrées et analysées comme ceux des entretiens.

Que ce soit dans l'observation ou au cours de l'entretien,

nous aimerions mettre en oeuvre certains aspects de la « méthode

philologique » que Marcel MAUSS développe dans son ouvrage

(Manuel d'ethnologie).

I.2.3. La recherche et analyse documentaire

L'étude et l'analyse des documents ont aussi

figurée parmi nos approches. Outre la revue de la

littérature24 qui nous a été indispensable

comme dans tous travaux de recherche, nous avons fait également appel

aux « documents directs écrits ». Dans ce sens, LOUBET DEL

BAYLE Jean-Louis25 indique qu'il s'agit de documents publiés

et d'archives. Nous avons travaillé sur ces deux catégories de

23 TEMPORAL Franck, LARMARANGE Joseph (2006), op.cit.,

p.11

24 Nous précisons quand même que l'article de

FANONY Fulgence, Maître des Conférences à

l'Université de Toamasina a été parmi les articles les

plus développés dans ce travail. Cet article qui est un recueil

de 1008 proverbes betsimisaraka nous a beaucoup aidé pour

compléter les proverbes collectés pendant les entrevues.

25 LOUBET DEL BAYLE Jean-Louis (2000), Initiation aux

méthodes des sciences sociales. Paris - Montréal :

L'Harmattan, 272 pp.

23

documents. D'abord, nous avons consulté les archives de

l'école primaire publique de Rantolava afin de comprendre la place de

l'éducation de type occidental dans ce village. Les parents se

contentent-ils de l'éducation traditionnelle ? Est-ce qu'ils accordent

une importance majeure à l'éducation de type occidental ?

Notre enquête documentaire ne s'est pas limitée

à ce choix parental en matière d'éducation. Nous avons

recueilli et analysé des programmes officiels. Notre objectif

était d'analyser si la préservation et la valorisation de la

culture et des valeurs traditionnelles figurent parmi les priorités

gouvernementales en matière d'éducation. C'est ainsi que nous

avons étudié les programmes scolaires du niveau I (primaire) au

niveau III (lycée).

I.2.4. Quelques concepts clés

Afin de comprendre les contenus des entretiens et de donner

des moyens de les analyser et de les comprendre, nous définissons les

concepts de base de notre étude.

- Culture : Par culture, MALINOWSKI fait

état des comportements communs, des croyances et des

rituels marquants la vie de la société dans ses diverses

facettes. La culture peut certes être appréhendée par

l'observation attentive des comportements des acteurs de la

société étudiée et des rituels qu'ils partagent,

mais cette observation ne saurait suffire. En effet, l'étude de la

culture implique que soit compris le sens donné par les acteurs

eux-mêmes à leurs comportements, à leurs croyances et aux

rituels prévalant dans leur société26 . Si nous

disions auparavant que les öhabölaña

présentent une grande valeur documentaire et conservent le souvenir

de l'histoire de la société malgache,

26 DUFOUR Stéphane, FORTIN Dominic et HAMEL Jacques

(1991), L'enquête de terrain en sciences sociales. L'approche

monographique et les méthodes qualitatives, p.25

24

l'analyse de la culture betsimisaraka nous aide

à comprendre le sens et la signification des proverbes

- Education : Pour Leif et Rustin, «

l'éducation signifie socialisation de l'individu, préparation

d'un membre semblable aux autres et utile à la

communauté27». Cette hypothèse est

également partagée par d'autres chercheurs comme Dewey. Ce

dernier affirme que : « L'enfant qui est éduqué à

l'école est un membre de la société et doit être

instruit et traité comme tel. L'école et ceux qui la dirigent

sont responsables envers la société, car l'école est avant

tout une institution créée par elle pour accomplir une oeuvre

spécifique : le maintien et l'amélioration de la vie

sociale28». Encore d'après Leif et Rustin: «

Etre éducateur c'est déjà avoir pris parti, et

adopté une doctrine morale et sociale qui permette de guérir et

de redresser ce que la morale et la société considèrent

comme malsain, aussi bien que de préserver et de cultiver ce qu'elles

jugent recommandables » 29

Cependant, une contradiction pèse sur nos

définitions de l'éducation. Pour les uns son but est l'action qui

doit s'exercer des adultes sur la jeunesse afin de lui transmettre

l'héritage des ancêtres, de lui donner les idées et les

moeurs qui lui permettront de mieux s'adapter à la société

dont elle va fournir la relève. Pour les autres elle doit

développer au maximum en chaque individu ses aptitudes afin de

ménager à son avenir les meilleures chances de succès.

D'un côté c'est le point de vue sociologique qui l'emporte, de

l'autre celui de la psychologie individuelle30.

- Education laïque : Toute forme

d'enseignement qui est indépendante de l'influence des églises et

de la croyance religieuse. Selon Anselme

27 LEIF, RUSTIN (1970), op.cit., p.27

28 DEWEY John, Ecole et enfant, p.134

29 LEIF, RUSTIN (1970), op.cit., p.129

30 Sociologie et Éducation. In: Enfance. Tome 12

n°3-4, 1959. Psychologie et Éducation de l'Enfance. pp.

324-333 (Article extrait des Cahiers Internationaux de Sociologie, 1951)

25

ZURFLUH, la société traditionnelle distingue les

actes répréhensibles sous trois aspects : l'un profane et

juridique (délits), l'autre sacré, lui-même divisé

en religieux (péché) et surnaturel

(sacrilège)31.

Bien que la religion moderne n'est arrivée à

Madagascar que tardivement, les Betsimisaraka accordent une grande valeur

à la religion traditionnelle, aux forces surnaturelles, au soutien des

ancêtres « razana » et aux autres croyances. La

question que nous posons est aussi celle de laïcité de

l'éducation. Pourrons-nous dire que l'éducation traditionnelle

betsimisaraka est laïque ?

- Pédagogie : Ce terme a

été composé au début par deux mots : «

paidos » qui signifie « enfant », et «gogia

», qui veut dire «mener ou conduire ». Son concept

désignait à l'époque l'esclave qui accompagnait les

enfants à l'école. Alors que « De nos jours, la

pédagogie désigne l'ensemble des méthodes et des pratiques

d'enseignement et d'éducation en tant que phénomène

typiquement social et spécifiquement humain. Il s'agit d'une science

appliquée à caractère psycho-social, dont l'objet

d'étude est l'éducation. La pédagogie reçoit des

influences de plusieurs sciences, telles que la psychologie, la sociologie,

l'anthropologie, la philosophie, l'histoire et la médecine, parmi

d'autres »32.

Les recherches récentes en matière de

pédagogie « nous montrent que les apprentissages seront

beaucoup plus facilement assimilés si l'individu ou l'apprenant est

actif. Ce qui veut dire qu'il devient acteur et intervient dans la construction

de ses propres savoirs ». On parle d'une pédagogie active : il

faut que « l'apprenant construise lui-même ses futurs savoirs, par

l'action d'étayage du professeur. Cette action consiste à guider

l'élève dans le

31 ZURFLUH Anselme (1993), Un monde contre le changement.

Une culture au coeur des Alpes, Uri en Suisse, XIIe - XXè

siècle. Zurich Loriens Books/ Paris Economica pour la version

française.

32 Définition de pédagogie - Concept et

Sens. Disponible sur :

http://lesdefinitions.fr/pedagogie#ixzz3OUFrM9VA

26

développement de raisonnements et de méthodes

qui sont propres à l'enfant et qui sont ou non validées ou

validables. Souvent pour mettre en place ce type de pédagogie on va

confronter les élèves à des situations de problèmes

que les enfants vont devoir surmonter en développant des

hypothèses, des techniques d'investigation ou raisonnements qui vont ou

non valider leurs hypothèses. Ce type de situation peut être

effectué avec les enfants en groupe ou seuls33 ».

Comment parler de l'éducation sans pédagogie ? Le concept de la

pédagogie est essentiel dans toute recherche en éducation. En

quoi peut-on affirmer que les proverbes présentent une vocation

pédagogique ?

- Société : Selon le

dictionnaire de philosophie en ligne, ce terme désigne un ensemble

organisé d'individus entretenant des rapports d'indépendance

réglés, exprimables sous la forme de règles naturelles ou

conventionnelles. Et, Jean-Jacques Rousseau34, en expliquant que

même dans la famille (qui selon lui est la plus ancienne de toute les

sociétés et la seule naturelle), si les membres décident

de continuer à rester unis, c'est volontairement et par convention.

L'analyse de ce concept « société »

est une importance majeure dans la présente recherche. Rappelons-nous

ici l'idée qu'il « peut donc ne pas y avoir conflit entre

l'inculcation des connaissances à l'individu et adaptation à la

société ou civilisation : il faut trouver cette harmonie...

» 35

33 Pédagogie et didactique. Disponible sur :

http://www.eduquer-respect.fr/pedagogie-et-didactique/

34 ROUSSEAU Jean-Jacques, Du Contrat Social, ou Principes

du droit politique ; in Collection complète des oeuvres,

Genève, 1780-1789, vol. 1, in-4° édition en ligne

www.rousseauonline.ch version

du 7 octobre 2012. Disponible sur

http://www.rousseauonline.ch/Text/du-contrat-social-ou-principes-du-droit-politique.php

, p.5

35 PESTALOZZI Johann Heinrich, cité par BLAIS

Marie-Claude, GAUCHET Marcel et OTTAVI Dominique, Pour une philosophie

politique de l'éducation, Pluriel, Editions Bayard, 2002. p. 128

27

CHAPITRE II - NOTRE TERRAIN D'ETUDES : LE VILLAGE

DE

RANTOLAVA

Le territoire betsimisaraka est immense et, pour

mieux délimiter notre recherche, nous avons choisi le village de

Rantolava comme étant notre terrain d'études. Mais, en parlant de

ce village, nous profitons également cette occasion pour parler de

l'histoire des Betsimisaraka en général.

Ce chapitre comprend deux sections : une section qui

présente une brève présentation

historio-géographique et une autre section qui met en évidence la

place de l'éducation dans le village de Rantolava.

II.1. Une brève présentation

historio-géographique

Dans cette section, nous présentons d'une

manière simplifiée la naissance du peuple betsimisaraka dans son

ensemble et celle du village de Rantolava en particulier.

II.1.1. Historique

II.1.1.1. Naissance de la confédération

betsimisaraka

Du point de vue historique, le territoire betsimisaraka

a été peuplé de trois clans différents, tels

que les Tavaratra (au Nord), les Tsikoa (au Centre) et les

Tatsimo (au Sud). Il est délimité au Nord par le fleuve

Bemarivo (Sambava) et, au Sud par le fleuve Mananjary , avec une longueur

d'environ 700 km. Au cours du XVIIIème siècle, le chef du clan

Tavaratra appelé Ratsimilaho, fils de Rahena

et d'un anglais Tom Tew, décide de rassembler tous les clans de la

côte centre-orientale de la grande île après ses

études en Angleterre. Il s'est alors marié avec la fille du chef

Tatsimo qui est devenu son allié contre les Tsikoa.

Après la défaite de ces derniers, Ratsimilaho installa sa

capitale à Fénérive-Est, en 1712. Et, à l'issu de

son

28

discours devant le peuple, il demanda leur soutien, leur

obéissance et respect. Il a fait promettre à son peuple de ne

jamais se désunir quelles que soient les circonstances. C'est à

partir de ce point-là que commence l'ère « Betsimisaraka

» (nombreux unis à jamais), et il devient Ramaromanompo (celui

qui a de nombreux serfs). Ramaromanompo a régné jusqu'à sa

mort en 1754. La population betsimisaraka est à l'image de ce

proverbe: « vilañy vy natrö-bazaha, teo vö niharo

» (marmite en fer rassemblée par un étranger, c'est

là qu'on s'est rencontré).

II.1.1.2. Origine du village de Rantolava

Auparavant, ce village situé au bord de l'Océan

Indien s'appelait « Tsiraka Anjavananto ». Les villageois

vivaient de la pêche, de l'agriculture et de l'élevage. Mais,

l'absence d'eau potable, l'insuffisance des surfaces pour l'agriculture ont

obligé la population à se déplacer. Elle s'est alors

installée à proximité du lac Tampolo qui est maintenant

devenu un village nommé Rantolava. En ce qui concerne le nom du village,

nous pourrions avancer deux explications. Littéralement, le terme «

rantolava » est constitué de deux mots : «ranto» qui

signifie «prendre ou chercher ailleurs » et «lava» qui veut

dire « souvent ». Le nom du village vient du fait que ses habitants

ne cessent de faire des va-et-vient pour trouver de la nourriture, partant du

nouveau village vers celui d'autrefois. D'autres avancent que cette

dénomination a été attribuée à partir du nom

d'un « mpañajary » (guérisseur) qui s'appelait

« Ranto » et qui s'est installé dans la partie Sud du village

actuel. Mais, cette dernière hypothèse a été

niée par la plupart des aînés du village.

II.1.2. Présentation géographique

Figurant dans le territoire Tavaratra, Rantolava est

un village betsimisaraka situé dans la commune rurale

d'Ampasina Maningory, district de Fénérive-Est. Il se trouve

à 15 km du chef-lieu de la région Analanjirofo ,

traversé par l'ex-route nationale n°5.

Géographiquement, il est délimité au Nord par le village

de Takoböla,

29

au Sud par Tanambao Tampolo, à l'Ouest par Ambatomasina

et à l'Est, par l'Océan Indien (voire la carte n°1 et la

carte n° 2).

Actuellement, la population de Rantolava compte environ 1400

habitants dont la majorité est jeune. Le groupe ethnique dominant est le

betsimisaraka, issu des deux lignages dominants : Fahambahy

et Zafilango. Ensuite, viennent les antemoro, les

antavaratra, puis les merina.

Carte 1 - Localisation de la Commune Rurale

d'Ampasina Maningory par rapport à la Région

Analanjirofo

Sources : O.N.E, Rapport de synthèse sur

l'état de l'environnement de la Région Analanjirofo (2008) et

Plan Communal de Développement de la Commune rurale d'Ampasina

Maningory.

30

Carte 2 - Carte de la Commune rurale d'Ampasina

Maningoro où se trouve le village de Rantolava

Source : Mairie d'Ampasina Maningory, PCD,

2015

II.2. Place de l'éducation au village de

Rantolava

Le village de Rantolava abrite deux types d'école : une

école de type occidental, donc entre les quatre murs avec des programmes

officiels et, une école sans mur, sans manuels ni conception consciente

de l'éducation. Ce dernier type se transmet de bouche à l'oreille

et d'une génération à l'autre.

31

II.2.1. Le système éducatif de type

occidental

Bien qu'il se trouve à l'écart de la route

nationale, on trouve dans le village de Rantolava un système

éducatif de type occidental. Un centre de formation pédagogique

et une école primaire du premier cycle ont été

créés en 1971 (photo n°01 et photo n°02).

Au cours de l'année scolaire 2014-2015, 69,63% des

enfants de 6 à 10 ans fréquentaient l'école primaire de

Rantolava (source : EPP Rantolava). Cela signifie que la scolarisation figure

parmi les préoccupations des habitants. Par ailleurs, il a

été constaté que les résultats que les

élèves obtiennent aux examens officiels ne sont pas vraiment

satisfaisants. A titre d'exemple, en se référant aux

résultats des examens du C.E.P.E durant les trois dernières

années, le taux de réussite est au-dessous de 50% (2011-2012 :

43,28% ; 2012-2013 : 46,29% ; 2013-2014: 48,14%) tel que le rapporte le

graphique 1.

32

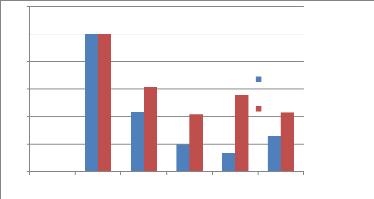

Graphique 1 - Taux de réussite aux examens

du C.E.P.E au cours des cinq dernières

années

Taux de réussite (%)

Taux de réussite (%)

100

64

43,28 46,29 48,14

2009-20102010-2011 2011-2012 2012-2013

2013-2014

Source : EPP Rantolava, 2015

En observant ce graphique, une question se pose. Pourquoi

cette brusque régression depuis 2009-2010? Selon l'explication du

directeur de l'école, celle-ci est le résultat de

différentes affectations des instituteurs titulaires. Pour pallier la

situation, l'association des parents d'élèves,

dénommée localement « FRAM36 » et, avec

l'accord de la direction de l'établissement recrute des maîtres

suppléants (maître FRAM). Généralement, ces

maîtres FRAM n'ont reçu aucune formation pédagogique avant

d'exercer le métier d'instituteurs.

Malheureusement, l'échec scolaire frappe l'ensemble des

niveaux, du CP137 au CM238. Le taux de redoublement est

inquiétant, surtout depuis l'année scolaire 2011-2012. Il passe

de 41% à 59%, l'année suivante. Mais on ne peut pas faire porter

toute cette responsabilité aux enseignants. La réunion du CPF qui

s'est tenue en date

36 FRAM : Fikambanan'ny Ray Aman-drenin'ny Mpianatra

(littéralement : Association des Parents d'Elèves)

37 CP : Cours préparatoire

38 CM : Cours moyen

du 13 janvier 2015 a soulevé un autre problème

majeur : l'importance de l'absentéisme. L'absentéisme est

lié aux difficultés économiques que les familles des

élèves rencontrent. En fait, pendant les saisons fortes (pour

l'activité de pêche) du lac Tampolo, les élèves

profitent cette occasion pour aider leurs parents en travaillant. Ainsi, ils

pourront participer à l'augmentation de revenus familiaux.

Par ailleurs, il a été également

remarqué qu'en termes de réussite scolaire, les filles s'en

sortent mieux que les garçons. Elles sont non seulement en

supériorité numériques, mais aussi leurs résultats

aux examens sont meilleurs à ceux des garçons. Le graphique

n°02 ci-après montre bel et bien cette différence. En effet,

le nombre des élèves de sexe féminin qui

réussissent est plus important ceux du sexe masculin.

Graphique 2 - Taux de réussite par sexe de

2009-2010 à 2013-2014

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

120

100

80

60

40

20

0

Taux de réussite pour les

garçons

Taux de réussite pour les filles

33

Source : EPP Rantolava, 2015

34

Cette différence de réussite scolaire ne se

retrouve pas uniquement au niveau de l'établissement scolaire. Elle est

le reflet de situation démographique du village. En 2014, par exemple,

sur un total de 191 enfants de 6 à 10 ans, les filles comptent pour 99,

ce qui donne un taux de filles d'environ 52%.

Au total, six (06) enseignants se chargent de

l'éducation des 271 élèves, y compris ceux du

préscolaire. Cela donne un ratio de 45,1 élèves par

enseignant. A la fin du primaire, pour continuer leurs études

secondaires, les élèves doivent aller au chef-lieu de la commune,

avec une distance moyenne d'environ 4 km que les élèves font

généralement à pied.

En ce qui concerne le centre de formation pédagogique,

on observe une régression. Bien qu'il ait accueilli des séances

de formation jusqu'en 2012, en réalité, le centre de formation

n'a été vraiment fonctionnel que dix ans. Cela s'explique d'abord

par la déviation du trajet lors de la construction de la nouvelle

RN539 qui a fait de Rantolava un village enclavé. Ensuite,

étant donné le climat, l'accès au centre est devenu de

plus en plus difficile, surtout en période de pluie. Enfin, il faut

aussi dire que le centre a été touché par la

création du Centre Régional de l'Institut de Formation

Pédagogique dans la ville de Fénérive-Est, en 2011. Ces

divers facteurs expliquent pourquoi le centre de formation pédagogique a

périclité.

II.2.2. L'éducation traditionnelle au village de

Rantolava

A côté de l'éducation de type occidental,

les villageois utilisent d'autres systèmes et méthodes

éducatives. Chaque parent se charge d'éduquer ses enfants,

notamment sur les pratiques de bonnes manières et du savoir-vivre. Cette

éducation se transmet à travers de traditions orales. Et, selon

FANONY Fulgence, la tradition orale betsimisaraka du Nord distingue toute une

variété de genres, que l'on peut

39 RN5 : Route Nationale n°5

35

répartir en trois classes. Il rapporte d'abord les

genres narratifs (les contes angano, les légendes korambe,

les discours kabary, les récits historiques

tantara, et les généalogies jijy

karazaña), ensuite les genres sapientiaux (les proverbes

öhabölaña, les propos galants fankahitry,

les circonlocutions hainteny, les maximes völantô,

et les devinettes et contes-devinettes ankamantatra), et enfin, les

genres poétiques (les dits, jijy, söva et

tökatöka ; les chants ôsiky et les comptines

enfantines dölan-jaza)40.

Dans le présent chapitre, nous analyserons chacun de

ces genres et de décrirons son utilité dans la croissance et le

développement de l'individu. Pour ce faire, nous prenons, au moins, un

exemple de chaque. L'exemple est choisi en fonction de sa place dans la

société actuelle.

II.2.2.1. Les genres narratifs a) L'angano (contes)

Le conte, souligne FANONY Fulgence, est le véhicule

d'un savoir transmis de génération en génération

qui, bien au-delà des leçons de morale sociale évidentes

et souvent simplistes, perpétue des modèles de vie et contribue

à former la vision du monde propre aux individus appartenant à

une culture donnée. Dans la soirée, en attendant et/ou

après le dîner, tous les enfants se rassemblent autour du

père de la famille qui raconte une histoire issue des contes. C'est

grâce à ces derniers que le père ou l'aîné

transmet des messages ou de comportements que les enfants doivent adopter ou

non, de leur faire comprendre une situation ou une tradition.

40 FANONY Fulgence, (2001). L'oiseau grand-tison et autres

contes des Betsimisaraka du Nord (Madagascar), Littérature orale

malgache, tome 1. L'Harmattan, 2001, p.10

Voici un exemple d'un conte concernant le chat et la souris :

|

Ra-posy sy ra-valavo

|

Le chat et la souris

|

1- Talöha elabe tañy hono, dia

mpinamaña be ra-posy sy ra-valavo;

2- Indraiky andro, tafara-dià zareo ary sendra

renirano ka voatery nañamboatra lakañan-tsomanga

hitsakaña;

3- Izy koà vita ny lakaña, dia

nivariña zareo roa ary nitsaka, ka ra-posy talöha ary ra-valavo

tafara,

4- Tan-dalaña anefa, mikiky ny lakaña

ra-valavo, hömana ilay tsomanga.

5- Nañotany hono ra-posy: ino marö raha

mañeno zañy ra-valavo?

6- Namaly hono ra-valavo:

mañamboamboatra pilasy

foaña...

7- Isaky ny mañotany hono ra-posy, dia mitovy

foaña ny valin-tenin'ny ra-valavo;

8- Farany tömbaka ny lakaña, ary dia

lentika;

1-

36

Il était une fois où le chat et la souris

étaient de bons amis ;

2- Un jour, en se promenant, ils arrivèrent au

bord de la rivière et, pour continuer leur trajet, ils devaient

construire une pirogue en patate ;

3- Après avoir construit ladite pirogue ils

montèrent à bord, le chat devant et la souris

derrière.

4- Et à bord, la souris ne cesse de grignoter en

mangeant la pirogue [patate],

5- Le chat lui demandait : quel est ce bruit ?

6- La sourie répondait : j'arrange ma place

!

7- A chaque fois que le chat posait la question, la

souris lui répondait par la même réponse.

8- Finalement la pirogue s'est écoulée

;

9- Ra-posy anefa nahay niloma flo, ka dia niloma flo izy

nitsaka;

10- Ra-valavo kosa tsy nahay niloma flo ka dia niantso

vonjy tamin'ny ra-posy fa efa tady ho sempotra.

11- Tsy na fleky anefa ra-posy satria fantany fa noho ny

fitiavan-

te flan'ny ra-valavo no

nahalentika anjare.

12- Farany, efa nihevi-te fla ho faty izy ka dia niangavy

mafy an-dra-posy : havoty zaho fö izy koà tonga an-tanety zaho

hoaninao!

13- Nalaka toky tsarabe ra-posy, ary na flomia toky

ra-valavo;

14- Lasa fla ra-posy nalaka azy, ary tonga tsarabe

tan-tanety ra-valavo;

15- Na flotany amin'izay ra-posy: efa pare amin'izay

ö? (izy efa maika te-hihina fla)

16- Namaly ra-valavo : andraso maimai fly hely fö

mböla le fly!

17- Mandritra iza fly fotoa fla izany anefa izy efa

manomboka mangady lavaka hilifasa fla,

18- Farany, tafalefa ra-valavo ary tsy

9- Le chat savait nager et, il a nagé jusqu'au

bout de la rivière.

10-

37

Par contre, la souris ne savait pas nager et elle demanda

au chat de lui venir en aide,

11- Le chat a refusé parce qu'il savait que c'est

à cause d'elle, que la pirogue s'est écoulée.

12- Alors, la souris se trouvait au bord de

désespoir et a promis au chat : sauve-moi et tu me mangeras une fois sur

terre !

13- Le chat lui a demandé une confirmation, et la

souris lui a confirmé.

14- Le chat décida alors de la sauver,

15- En arrivant, le chat lui demanda : tu es prête

? (il a hâte de la manger)

16- mais la souris répondit : attends d'abord que

je me sèche!

17- Alors qu'en même temps, elle commence à

creuser la terre pour s'y enfuir,

18- Elle réussit à s'échapper en

passant par le trou parce que le

afaka nañaraka raposy satria tsy

mahay mandeha

ambanin'ny tany.

19- Viñitra mafy ra-posy satria nofitahin'ny

ra-valavo ary nañoziña ny taranany izy nañano hoe: izy

kö mbola taranako foaña dia tsy maintsy mañejika sy mamono

sy hihinaña ireñy valavo ireñy.

20- `zeñy hono no mahatonga ny posy sy ny valavo

mifañejika hatramin'izao!

chat, par contre n'était pas capable de suivre son

trajet sous terre, et il s'est senti trahi,

19- Furieux, il a ordonné à ses descendants

de ne pas laisser aucune souris à s'échapper devant eux ;

20- C'est ainsi que le chat et la souris sont devenus les

pires ennemis !

38

Ce conte nous fait comprendre qu'avant tout agissement, il

faut penser à ses conséquences. Ici, on voit que l'impatience et

la gourmandise de la souris, a failli lui coûter la vie. Et même,

si elle n'a pas perdu sa vie, elle a été cependant privée

de liberté. Alors que si elle n'avait pas été si

égoïste et avec un peu de patience, elle aurait dû attendre

l'arrivée pour manger cette patate. N'est-il pas un «

véhicule d'un savoir transmis de génération en

génération et qui, bien au-delà des leçons de

morale sociale évidentes et souvent simplistes, perpétue des

modèles de vie et contribue à former la vision du monde propre

aux individus appartenant à une culture donnée41

» comme l'a si bien mentionné FANONY Fulgence ?

b) Le korambe (légendes)

Dans les villages betsimisaraka, le korambe

est une sorte d'histoire racontée à un groupe de personnes

en vue d'ouvrir un débat sur un sujet donné. A la

différence

41 Ibid., p.11

d'un conte ou « angano », le korambe

peut être une histoire réelle. Il peut être

également inventé par son initiateur.

D'abord, il permet aux membres d'une société

donnée de s'entraîner à parler en public,

généralement avec les jeunes ayant environ les mêmes

âges. Mais, cette question d'âge n'est pas une condition

indiscutable pour un korambe. Il se peut qu'on assiste à un

korambe dont l'initiateur est l'aîné. Ensuite, c'est une

distraction, un passe-temps : « Korambe amin-karatsiaña :

mampalady kiàka » (Korambe pendant une veillée

mortuaire : la nuit passe vite).

Voici un exemple de korambe enregistré le soir

du 29 août 2015. Il y avait eu plusieurs sujets abordés, mais nous

avons choisi le sujet ci-après. A ce moment-là, c'est le

père de famille qui aborde le sujet. Et, dans la maison, il y avait son

épouse, ses trois enfants, deux amis proches à la famille, sa

belle-fille (épouse de son fils aîné), une personne

importante du village (Tangalamena) et nous-même.

1. Indraiky andro, nandeha namonjy

taban-drafözaña ny vinanton'ôloño,

2. Kanjo böka, betsaka amoko be tany nandrian-jare

tao ka nivölaña rafözan'öloño : « à

ravinanto ô, anao midira añaty lay fö misy amoko ai !

»,

3. Tsy nahasahy zalahy io ;

4. Tonga andro hafa, efa paré koà ny

rafözan'ôloño,

1. Un jour, un homme (gendre) est venu pour aider sa

belle-mère dans son travail,

2.

39

Or, la cabane où ils dorment était pleine de

moustique et la belle-mère a dit à son beau-fils : « mon

gendre, entre dans la voile-mousquetaire parce qu'il y a beaucoup de moustiques

! »

3. L'homme n'a pas osé de le faire ;

4. Un autre jour, la dame continue à inviter son

gendre à entrer dans sa voile-mousquetaire ;

5. Farany, niditra tañaty lay zalahy, tsy

nahadiñy.

6. Izy koa tönga tao böka, nandry. Nefa,

sambaha hitodika amin-drafözaña, tsy sahiny;

7. Lasaña roa andro, karaha zèñy

foaña. Farany tsy nahadiñy eky ny rafözan'ôloño

kai nivölana: «anao io kony ravinanto, nañomezako zanako anao

iñy kony, anao tsy havako ai; tokony hiditra añaty dara anao

»

8. Niditra ny vinanton'ôloño ary

tafañano ny raha natahöraña ary ela ny ela, bikibo möka

ny rafözan'ôloño io;

9. Pé, nikabaron'ôloño böka i

zalahy vinanto io.

10. Nihöla böka i zalahy io, ary notantarainy

ny raha jiaby. Pé, voakabaro koa ny rafözan'ôloño

satria na mañano karaha akôry ny amoko, ny vinanto tsy

fantsôviña añaty lay.

5. Finalement, cet homme n'a pas pu résister et il a

accepté.

6.

40

A l'intérieur, il a dormi. Cependant, il n'a pas

osé tourner en face de sa belle-mère ;

7. Après deux jours, toujours la même chose. Et,

la belle-mère demande encore : « mon gendre, si je t'ai

accepté pour prendre ma fille, c'est parce que nous n'avons pas un lien

de sang ; donc tu peux entrer dans ma couverture »

8. Le beau-fils accepte et ils ont fait ce que l'on craint

déjà et la belle-mère a tombé enceinte.

9. En conséquence, le beau-fils a fait l'objet d'une

sanction sociale qui est le kabaro.

10. A son tour, il a riposté et raconte tout ce qui

s'est réellement passé. Alors, la belle-mère a

été aussi sanctionnée de la même manière

parce que quelle que soit la circonstance (ici, les moustiques), on ne peut pas

demander ou inviter son beau-fils à dormir dans son lit.

41

A la fin de l'histoire, une question a été

posée : qui est le fautif ? Puis, le débat est ouvert à

toutes les personnes présentes. En fait, ce korambe a

été initié pour apprendre aux jeunes les limites de la

relation qui devrait exister entre les beaux-parents et leur gendre.

c) Le rasavölaña (discours)

En ce qui concerne le rasavölaña, il

s'agit d'un discours partagé entre le «

mpirasavölaña » (celui qui est à l'origine du

discours, qui prend la parole en premier et explique l'objet de la rencontre

et/ou de sa prise de parole) et le « mpamaly

rasavölaña» (celui qui, par son statut social, est

généralement l'aîné, si la parole s'adresse à

un groupe de personne ; ou celui à qui la parole est directement

destinée). Le rasavölaña nous apprend la culture

d'écoute. Au moment de l'intervention du

mpirasavölaña, les autres personnes gardent le silence et