République Démocratique du

Congo

Ministère de l'Enseignement Supérieur

et Universitaire

INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES

MEDICALES

ISTM -

SECTION : NUTRITION - DIETETIQUE

B.P. 774 KINSHASA XI

Ignace BALOW'A KALONJI KAMUNA

MÉMOIRE

PRÉSENTÉ ET DÉFENDU EN VUE DE L'OBTENTION DE

TITRE DE LICENCIÉ EN NUTRITION ET SANTÉ PUBLIQUE

DIRECTEUR : PROF. DR BANEA

MAYAMBU

Année académique 2001 - 2002

DEDICACE

A toi Dieu Eternel Tout Puissant, gloire et louange

à toi Seigneur pour ne nous avoir pas abandonné durant nos

études et pour l'abondance de tes bénédictions

malgré nos faiblesses, ,

A mon épouse KAYOWA Jeanne, pour tant d'amours et

des sacrifices tout au long de notre mariage, que ce mémoire soit le

fruit de nos efforts.

A mon fils BALOWA MPATU, que ce Mémoire suscite en

toi le sens de responsabilité et d'émulation

A mes filles BALOWA NGALULA Godelive -Nathalie,

TSHIBUABUA Clémence et BALOWA Ignacette, que ce mémoire vous

serve de modèle, toujours mieux faire.

Je dédie ce Mémoire.

REMERCIEMENTS

Au terme de notre deuxième cycle en Nutrition et

Santé publique à l'Institut Supérieur des Techniques

Médicales (I.S.T.M.) de Kinshasa, il est utile pour nous de s'acquitter

d'un agréable devoir, celui de remercier tous ceux qui nous ont

assisté sur le plan académique et à la réalisation

de ce mémoire.

Ainsi, nous saisissons cette occasion pour présenter

nos vifs remerciements à tous nos enquêtés de la Commune de

Selembao, car c'est grâce à eux que ce travail a été

rendu possible.

Nous remercions sincèrement le Professeur Docteur BANEA

MAYAMBU, pour avoir accepté de diriger ce travail et qui en dépit

de ses multiples occupations s'est rendu plus proche de nous en nous accordant

une oreille attentive.

Nous exprimons notre gratitude à Monsieur NAHIMANA

GITEBO pour ses Conseils, ses remarques et suggestions très

pertinents.

Nous remercions de tout coeur la famille BUKASA Julien, la

famille LUYAMBI Robert et la famille KAYEMBE Charles pour tout ce qu'ils ont

fait pour nous , que le Seigneur leurs rende au centuple .

Nous remercions les autorités académiques de

l'ISTM et les professeurs de la section

Nutrition-Diététique pour la formation dont nous sommes

bénéficiaires.

A tous nos amis de lutte, Messieurs MBIKAYI , MALAMBA ,

MUTINSUMU, YUMBA ,TUPATCHU, ZIHIRWE, KINTOKI, KWILU, TIMI-TIMI, PHABU et

DIKATULUAKILA nous leur témoignons notre sympathie.

Ignace BALOW'A KALONJI

KAMUNA

TABLE DES MATIERES

DEDICACE

i

AVANT - PROPOS

ii

LISTE DES TABLEAUX

ii

ABREVIATIONS

ii

RESUME

ii

INTRODUCTION

2

1. PROBLEMATIQUE

2

2. OBJECTIFS

2

3. INTERET DU SUJET

2

4. HYPOTHESE

2

5. DELIMITATION DU SUJET

2

IèrePARTIE : REVUE DE LA LITTERATURE

2

CHAPITRE I :GENERALITES SUR LA VITAMINE A

2

1.1. DEFINITION

2

1.2. PROPRIETES

2

1.3. FORMES CHIMIQUES

2

1.4. METABOLISME

2

1.5. STOCKAGE ORGANIQUE

2

1.6. VALEURS DE REFERENCE ET APPORTS JOURNALIERS

2

APPORTS RECOMMANDES EN VITAMINE A

2

1.7. FONCTIONS BIOLOGIQUES

2

1.8. SOURCES ALIMENTAIRES

2

1.9. INFLUENCE DE LA CONSERVATION, DE LA CUISSON ET DU SECHAGE

2

1.10. LA CARENCE EN ViTAMINE A

2

1.11. PREVENTION

2

1.12. TRAITEMENT

2

1.13. EFFET DE L'HYPER VITAMINOSE A

2

CHAPITRE II : METHODES D'EVALUATION DU STATUT DE LA VITAMINE

A

2

2.1. METHODE CLINIQUE

2

2.2. METHODE BIOCHIMIQUE

2

2.3. METHODE ALIMENTAIRE D'EVALUATION DE LA CARENCE EN VITAMINE A

OU LA METHODE HELEN KELLER INTERNATIONAL (HKI)

2

IIème PARTIE : EXPERIMENTALE

2

CHAPITRE III :MATERIEL ET METHODES

2

1. MATERIEL

2

2. METHODES

2

CHAPITRE IV : RESULTATS ET DISCUSSION

2

4.1. RESULTATS

2

4. 2. DISCUSSION

2

CONCLUSION ET SUGGESTIONS

2

BIBLIOGRAPHIE

2

ANNEXES

2

LISTE DES TABLEAUX

Tableau n°1 : Equivalence des valeurs de reference

entre Vitamine A et -carotene (1).

2

Tableau n°2: Apports alimentaires recommandes de Vitamine A

en ug ER/jour en1988 par la FAO/OMS

2

TABLEAU N° 3 :Teneur en Vitamine A, ug de

Retinol /100gr de matiere seche des quelques Aliments

2

Tableau n°4 : Signes cliniques de xerophtalmie et

seuils de prevalence signalant un probleme de santé publique

2

Tableau n°5 : Schema prophylactique de la carence en

vitamine A

2

Tableau n°6 : Schema thérapeutique de la carence

en vitamine A

2

Tableau n° 7: Repartition des enfants enquetes selon le sexe

et selon la tranche d'age

2

Tableau n°8: Repartition des meres selon leurs

caracteristiques socio-demographiques

2

Tableau n° 9: Repartition des moyennes des frequences de

consommation de source animale et de source ponderee riches en Vitamine A par

quartier.

2

Tableau n°10: Repartition des aliments riches en Vitamine A

selon leur frequence de consommation hebdomadaire

2

Tableau n°11: Repartition des aliments de faible teneur en

Vitamine A selon leurs frequences de consommation hebdomadaire

2

Tableau n°12: Repartition des aliments riches en Vitamine A

selon leur consommation par sexe

2

Tableau n°13 : Repartition des aliments riches en Vitamine A

selon leur consommation par tranche d'age des enfants

2

Tableau n°14 : Répartition des aliments à

faible teneur en Vitamine A selon leurs consommations par sexe

2

Tableau n°15 : Repartition des aliments a faible teneur en

Vitamine A selon leurs consommation par tranche d'age des enfants

2

Tableau n° 16 : Repartition des aliments riches en Vitamine

A selon leurs consommation par tranche d'age des meres

2

Tableau n°17 : Repartition des aliments riches en Vitamine A

selon leurs consommation par niveau d'instruction des meres

2

Tableau n°18 : Repartition des aliments riches en Vitamine

A selon leurs consommation par profession des meres

2

Tableau n°19 : Repartition des aliments a faible teneur en

Vitamine selon leur consommation par tranches d'age des meres

2

Tableau n°20 : Repartition des aliments a faible teneur en

Vitamine A selon leur consommation par niveau d'instruction des mères

2

Tableau n°21 : Repartition des aliments a faible teneur en

Vitamine A selon leur consommation par profession des mères

2

ABREVIATIONS

· ACF : Action contre la faim

· BN-TDCI : Bureau National des Troubles dues à

la carence en Iode

· C.A.P. : Comportement Attitude et Pratique

· C.V.A. : Carence en Vitamine A

· CEPLANUT : Centre de Planification Nutritionnelle

· CPS : Consultation Prénatale

· E.R. : Equivalent - rétinol

· EPI-INFO : Epidemiologic Information

· H.K.I. Helen Keller International

· ICNND : United States International Committee on

Nutrition, National Defense .

· M.P.E. : Malnutrition

protéino-énergétique

· O.M.S. : Organisation Mondiale de la Santé

· PRONANUT : Programme National de Nutrition

· R.B.P. : Retinol Binding Protein

· R.D.C. : République Démocratique du

Congo

· SPSS : Statistic Package Social Science

· TRPA : Pré Albumine Riche en Tryptophane

· U.I. : Unité Internationale

· UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance

· ug : Microgramme

RESUME

La vitamine A est une substance liposoluble qui est

emmagasinée dans les organes du corps et principalement dans le foie.

Elle est un des micro nutriments indispensables pour les

mammifères qui ne peuvent la synthétiser. La carence en cette

vitamine affecte la croissance, la vision et la résistance aux

infections. Dans les pays en voie de développement, la C.V.A. ne se

présente pas comme un problème isolé, mais elle

s'accompagne presque toujours d'une M.P.E.

En R.D.C l'enquête sur la prévalence de la

carence en vitamine A, menée en 1998 auprès des enfants de 6

à 36 mois, a établi que 61.1% des enfants examinés ont un

taux de rétinolémie inférieure à 0.7 umol/l. Ce

taux de prévalence, supérieur au seuil de

sévérité fixe à 20%, dénote une situation

grave et place la R.D.C parmi les pays les plus affectés par la carence

en vitamine A en Afrique .

Quelques études antérieures ont montré

que la CVA constitue un problème de santé publique dans tout le

pays, y compris la ville de Kinshasa, et que la commune de Selembao se place

parmi les communes les plus touchées par la Malnutrition

protéino-energétique et logiquement par la CVA.

C'est ainsi que nous nous proposons d'évaluer, par la

méthode HKI, la CVA dans la commune de Selembao, qui regorge 12,2% des

cas de malnutrition aiguë globale.

L'objectif poursuivi est de vérifier si la C.V.A.,

à l'heure actuelle, reste toujours un problème de santé

publique dans cette commune et de là à Kinshasa.

Nous avons mené une enquête transversale par

sondage en grappe à 4 degrés chez les enfants âgés

de 12 à 71 mois, selon un échantillon de 15 grappes de 50 enfants

de la population locale vivant dans la commune de Selembao.

La méthode HKI se propose d'évaluer la CVA ainsi

que son ampleur en tant que problème de santé publique dans une

communauté en se basant sur la fréquence de consommation

hebdomadaire des aliments riches en Vitamine A. La CVA dans une

communauté est établie lorsque l'une ou l'ensemble de ces deux

conditions sont réunies :

1°. La fréquence moyenne de consommation des

sources animales riches en Vitamine A 4 jours

2°. Fréquence moyenne de consommation des sources

pondérées (c'est-à-dire ensemble des sources animale et

végétale riches en Vitamine A) 6 jours.

Si au moins les 70% des quartiers enquêtés ont un

problème de CVA, la déficience est un problème de

santé publique dans l'entièreté de la

communauté.

Les résultats obtenus dans la commune de Selembao

montrent qu'en considérant les moyennes de fréquence de

consommation de source animale riche en Vitamine A, 3 quartiers sur 15, soit

20% des quartiers enquêtés ont une fréquence de

consommation inférieure à 4 jours. Il s'agit des quartiers :

Lubudi, Nkombe et Nkulu.

En considérant les moyennes des fréquences de

source pondérée riches en Vitamine A, 4 quartiers sur 15, soit

27% des quartiers enquêtés ont une fréquence de

consommation inférieure à 6 jours. Il s'agit des quartiers :

Lubudi, , Nkombe, Nkulu et Madiata

L'analyse de nos résultats sur la consommation des

aliments riches en Vitamine A démontre que seuls trois aliments sur 15,

à savoir : l'huile de palme, les légumes à feuilles vert

foncé et le poisson sont les plus consommés à raison

respectivement de 97,5%, 91,2% et 80,5%. Le niveau d'instruction et la

profession de la mère influencent la consommation de certains aliments

riches en Vitamine A tels que : la papaye, l'épinard; le beurre, l'oeuf

et l'aliment de sevrage.

Par ailleurs, l'interprétation de ces résultats

selon la méthode HKI nous amène à conclure que la CVA ne

constitue pas un problème de santé publique dans la commune de

Selembao.

INTRODUCTION

1. PROBLEMATIQUE

En nutrition humaine, on distingue les macro nutriments et les

micro nutriments. Les macro nutriments sont composés de glucides de

graisses et de protides, assurent la couverture des besoins en énergie

pour la croissance, le métabolisme et l'activité physique. Les

micro nutriments comprennent les vitamines et les sels minéraux et sont

indispensables pour la production des enzymes, hormones et autres substances

nécessaires à la régulation des processus biologiques qui

conditionnent la croissance, l'activité, le développement et le

fonctionnement adéquat des systèmes immunitaires et

reproductifs.

La vitamine A est un des micro nutriments indispensable pour

les mammifères qui ne peuvent la synthétiser. La carence en cette

vitamine affecte la croissance, la vision et la résistance aux

infections ; elle constitue un important facteur de la mortalité

infanto-juvenile (1)

La carence en vitamine A compte au nombre des troubles

nutritionnels les plus répandus et les plus sérieux qui frappent

l'humanité (2). L'UNICEF estime que plus de 100 millions d'enfants dans

le monde souffrent de la CVA, déficience qui affaiblit le système

immunitaire de l'enfant (3).

En R.D.C l'enquête sur la prévalence de la

carence en vitamine A, menée en 1998 par le Ministère de la

santé auprès des enfants de 6 à 36 mois, a établi

que 61.1% des enfants examinés ont un taux de rétinolémie

inférieure à 0.7 umol/l. Ce taux de prévalence,

supérieur au seuil de sévérité fixé à

20%, dénote une situation grave et place la R.D.C parmi les pays les

plus affectés par la carence en vitamine A en Afrique .

Pour Kinshasa, les données de cette même

enquête pour les zones de santé de Kimbaseke, Kisenso et Mont-Amba

ont révélé que 50% des enfants de 6 à 36 mois sont

carencés en Vitamine A.

Par ailleurs, une enquête de consommation

réalisée en 1995 par la CEPLANUT dans la zone de santé de

Walungu, Province du Sud-Kivu, en utilisant la méthode HKI, avait

établi que l'alimentation de la population de cette zone était

très pauvre en vitamine A (4).

L'on sait depuis longtemps que la carence en vitamine A ne se

présente pas comme problème isolé, mais qu'elle

s'accompagne presque toujours d'une malnutrition

protéino-énergétique et d'infections (2)

A Kinshasa, l'enquête nutritionnelle menée

à l'aube de 2001 par l'ACF et CEPLANUT dans quelques communes de

Kinshasa, révèle une malnutrition aiguë globale de 12.2%

dans les communes de Kimbaseke et de Selembao (5). Ce taux de malnutrition est

extrêmement élevé et montre une urgence nutritionnelle si

on se réfère au seuil fixé par l'OMS (5% de malnutrition

aiguë globale).

Les études antérieures ci haut citées ont

montré que la CVA constitue un problème de santé publique

dans tout le pays, y compris la ville de Kinshasa, et que la commune de

Selembao se place parmi les communes les plus touchées par la

Malnutrition protéino-energétique et par analogie, nous pensons

qu'elle l'est aussi pour la CVA.

C'est ainsi que nous nous proposons d'évaluer la CVA

dans cette commune en utilisant la méthode HKI, une méthode

basée sur la fréquence de consommation des aliments riches en

Vitamine A.

2. OBJECTIFS

L'objectif général de cette étude est de

vérifier si la CVA à l'heure actuelle reste toujours un

problème de santé publique à Kinshasa.

De manière spécifique, elle vise d'abord

à identifier les ménages ayant les enfants dont l'âge est

compris entre 12 à 71 mois, ensuite à déterminer la

fréquence de consommation des sources animales et

pondérées riches en Vitamine A à déterminer

l'influence des caractéristiques socio-démographiques des

enquêtés sur la consommation des aliments sources de Vitamine A.

3. INTÉRÊT DU

SUJET

L'étude sur l'évaluation de la C.V.A par la

méthode H.K.I, trouve son intérêt dans l'orientation des

planificateurs, sur la promotion et l'encouragement de la consommation des

aliments riches en vitamine A et d'autre part met à la disposition des

chercheurs les données plus récentes sur la consommation des

aliments riches la vitamine A dans la population cible.

4. HYPOTHESE

Étant donné le taux élevé de la

malnutrition aiguë globale trouvé par les études

antérieures, l'hypothèse de notre étude est que dans la

commune de Selembao, il y a une carence en Vitamine A et que cette

dernière constitue un problème de santé publique.

5. DELIMITATION DU SUJET

Le présent travail est subdivisé en deux

parties : la première concerne la revue de la littérature et

la seconde présente les données expérimentales et nous

terminerons par une conclusion et quelques suggestions.

PREMIÈRE PARTIE :

REVUE DE LA LITTERATURE

CHAPITRE I: GENERALITES SUR LA VITAMINE A

1.1. DÉFINITION

La vitamine A est une substance liposoluble qui est

emmagasinée dans les organes du corps et principalement dans le foie.

Suivant les besoins, elle est libérée dans la circulation

sanguine à partir de laquelle elle est disponible pour être

utilisée par les cellules de l'ensemble de l'organisme et notamment

celles des yeux (6)

Le terme vitamine A couvre donc non seulement le

rétinol mais aussi ses dérivés naturels, le rétinal

(aldéhyde), l'acide rétinoïque et les

caroténoïdes qui sont ses précurseurs végétaux

biologiquement actifs.

1.2. PROPRIETES

La vitamine A ou rétinol est soluble dans les graisses,

mais insoluble dans l'eau. Sous sa forme cristalline pure, elle est d'une

couleur jaune vert très pâle. Les carotènes, provitamines

ou précurseurs de la vitamine A sont des substances jaunes dont les

plantes sont largement pourvues. Cette couleur jaune des carotènes peut

être masquée dans certaines aliments par le vert de la

chlorophylle, pigment végétal qui lui est souvent

associé(7). Le carotène est un agent colorant sans danger. Il

est souvent utilisé par l'industrie alimentaire comme additif dans les

produits alimentaires tels que la margarine, les gâteaux et les

limonades.

1.3. FORMES CHIMIQUES

Le rétinol, est un alcool isoprénoïde

insaturé liposoluble (C20H30O ) possédant

cinq doubles liaisons conjuguées toutes en trans. Les isomères

Cis sont moins actifs que tous les isomères tout-trans(10).

Les formes commerciales les plus utilisées sont

l'acétate et le palmitate de vitamine A, qui sont vendues en solution

huileuse, sous forme des poudres stabilisées ou émulsions

aqueuses.

Le représentant le plus important du groupe des

provitamines A est le -carotène

(C40H56). Ces provitamines ont acquis

également une certaine importance pratique (11). La structure chimique

de la vitamine A (rétinol) et du -carotène fut

déterminée par KARRER en 1930 et une synthèse

économiquement intéressante de la vitamine A fut

réalisée par ISLER en 1947 (20).

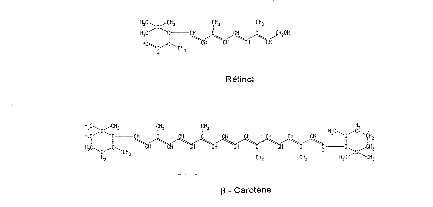

Figure 1 : Structure chimique de rétinol et de

-carotène

1.4. METABOLISME

RETINAL

RETINOL

( RETINOL+ ESTER)

RBP RETINOL

RBP RETINOL : TRANSTHYRETINE

RETINOL PALMITATE DE RETINYL BETA-CAROTENE

Hydrolase

( suc pancréatique)

Dioxygénase

(muqueuse

Intestinale)

Métabolisme et

Absorption au

Niveau de l'intestin Aldéhyde-réductase

Emulsification et absorption

Réestérification avec l'acide

palmitique

Stockage

Hépatique

Transport

Sanguin

Utilisation Cellules Autres

cellules

Périphérique épithéliales

cibles Photorécepteurs

Figure. 2. Métabolisme de la Vitamine A ( 25 ).

La vitamine A et les caroténoïdes sont

absorbés avec les lipides de l'alimentation, au niveau de la partie

supérieure de l'intestin grêle. La vitamine A absorbée et

incorporée dans les chylomicrons, est captée surtout par le foie

et y est mise en réserve sous forme de rétinyl ester.

Du fait de son hydrophobicité, le rétinol doit

se lier dans le sérum à une protéine d'origine

hépatique, la RBP qui le protège de l'oxydation et le transporte

jusqu'aux sites récepteurs spécifiques de la surface des cellules

cibles ( 8). Le rétinol et la RBP existent normalement en

concentrations approximativement équimoléculaires dans le plasma,

où leur complexe est en grande partie associé avec une

protéine acide appelée TRPA (10).

1.5. STOCKAGE ORGANIQUE

Pour ce qui est du stockage organique de la vitamine A,

plusieurs auteurs entre autres :H.DELISTE, A.VALYASEVI et coll, PAUL P.

GLASZIOU et coll convergent en affirmant que la vitamine A est

entreposée dans le foie, en grande partie sous forme de palmitate de

rétinol, elle représente 90% des réserves corporelles de

la vitamine (1). Des petites quantités de vitamine A sont

stockées dans les reins, la zone fasciculaire du cortex surrénal

et l'épithélium pigmentaire de la rétine.

La demi-vie moyenne de la vitamine A dans l'organisme, chez

l'adulte, est d'environ 140 jours (13). Le -carotène est stocké

lui aussi dans le foie et dans d'autres tissus, notamment les tissus adipeux,

mais en plus faible quantité (8).

1.6. VALEURS DE REFERENCE ET

APPORTS JOURNALIERS

Jusqu'en 1967, la teneur en vitamine A était

exprimée en UI de vitamine A ou de -carotène, par rapport

à des standards internationaux. Par la suite l'OMS a recommandé

d'exprimer la teneur vitaminique en poids (Equivalents-Rétinol ou ER),

le rétinol d'un haut degré de pureté étant devenu

disponible comme standard de référence (voir tableau n°1).

Le système de UI continue malgré tout à être

utilisé, ce qui est selon OLSON source de confusion et d'erreur (1)

Ce système repose sur la mesure chez le rat de

l'activité vitaminique A d'un échantillon impur de

-carotène ( 8).

Encadré 1 : Equivalence des valeurs de

référence entre Vitamine A et -carotène (1).

|

1 Equivalent - Rétinol

|

= 0,3 ug rétinol ou 0,0035 umol

= 6 ug de -carotène

= 12 ug d'autres caroténoïdes

= 3,33 UI de rétinol

= 10 UI de -carotène

|

|

1 UI de vitamine A

|

= 0,3 ug rétinol (0,55 ug de retinyl palimate)

= 3,3 UI de -carotène

|

|

1 UI de -carotène

|

= 0,6 ug de -carotène

= 1,2 ug d'autres caroténoïdes

|

Source : L'enfant en milieu tropical, Vitamine A,

Stratégie préventive, n°222/223, 1996

APPORTS RECOMMANDES EN VITAMINE A

Les apports recommandés sont variables d'une partie

à l'autre du monde. Ces recommandations sont souvent

considérées à tort comme des besoins. En fait, elles sont

fixées à des niveaux supérieurs à ce que l'on croit

être les besoins pour tenir de la variabilité individuelle; ce qui

explique les différences d'apports selon les pays, telles que

données dans le tableau n°2 ci-dessous (8).

Encadré 2: Apports alimentaires

recommandés de Vitamine A en ug ER/jour en1988 par la FAO/OMS

1

|

GROUPES CIBLES

|

AGE EN (annee)

|

ug DE RETINOL

|

|

Enfant

|

<1

1 - 6

6 - 10

10 - 12

12 - 15

|

350

400

400

500

600

|

|

Adolescents

- garçon

- fille

|

15+

15+

|

600

500

|

|

Femmes enceintes

Femmes allaitantes

|

|

600

850

|

Source : Vitamine A, in

Annales Nestlé, Paul P et coll. 1995

1.7. FONCTIONS BIOLOGIQUES

La vitamine A accomplit plusieurs fonctions dans l'organisme

notamment :

1. au niveau de la vision, elle entre dans la composition du

pourpre rétinien, et est de ce fait essentiel pour la vision nocturne.

Elle participe aussi à la formation d'autres pigments pour la vision

diurne ( couleur rouge, verte, bleue ).

2. au niveau immunologique, elle renforce la protection

contre les infections, et sa carence est associée à

différentes maladies infectieuses telles que la diarrhée, la

rougeole, les infesctions des voies respiratoires inférieures, le

paludisme, la tuberulose ..).

3. au niveau de cellules épithéliales, elle

joue un rôle important dans la différentiation des tisus

épithéliaux. Elle protège l'intégrité des

muqueuses et de l'épithélium de l'oeil, des voies respiratoire et

digestive, ainsi que de l'épiderme.

4. au niveau de croissance, elle intervient dans la

synthèse protéique et stimule ainsi la croissance

5. au niveau de la reproduction, elle intervient dans la

synthèse des hormones de reproduction chez l'hommee (

spermatogenèse ), et chez la femme dans le maintien du foetus.

6. La vitamine A jouerait également un rôle dans

la protection contre le cancer. Il est probable que les rétinoïdes

agissent comme les hormones steroïdes au niveau du noyau, surtout en

modifiant l'expression des genes impliqués dans la

différentiation et la mutiplication cellulaire.

Le bêta-carotène semble également jouer le

rôle d'anti-oxydant lipidique qui pourrait être physiologiquement

important.

1.8. SOURCES ALIMENTAIRES

La vitamine A a une caracteristique particulière : elle

est concentrée dans un nombre limité d'aliments; H. DELISLE fait

remarquer que la vitamine A n'est présente à l'état

préformée (rétinol) que dans les aliments d'origine

animale, alors que les caroténoïdes se retrouvent principalement

dans les végétaux. Le rétinol se trouve en grande

quantité dans le foie et certains organes tels que : le coeur et les

reins.

Elle se trouve également dans de nombreux poissons dont

le hareng, la sardine et le thon. Les sources qui en sont les plus riches sont:

l'huile de foie de morue et des mammifères marins ainsi que la margarine

à laquelle, elle est systématiquement ajoutée par le

fabriquant. Le lait et ses dérvés et le jaune d'oeuf en

contiennent également. La vitamine A du foie des animaux domestiques

comme le boeuf, le porc et le poulet dépend de l'alimentation de ces

derniers.

Le -carotène se trouve surtout dans les fruits de

couleur orange foncée et les légumes comme les carottes, la

patate douce, la mangue, le papaye et les légumes à feuilles

vertes. Les fruits tels que les oranges en contiennent de bonnes

quantités, mais les tomates en contiennent relativement peu (8).

Le maïs jaune, contrairement au maïs blanc

répandu dans certaines régions d'Afrique, contient des

caroténoïdes.

Dans les pays tropicaux la source qui en est, de loin , la

plus riche est l'huile de palme rouge et le fruit du palmier buriti.

HELEN KELLER INTERNATIONAL admet comme principale source

d'aliments riches en vitamine, tout aliment contenant au moins 100 ER par 100

grammes. Selon VALYASEVI et Coll, 1 Equivalent rétinol est égal

à 1 micro gramme de rétinol (1ug) (13).

TABLEAU

N° 2 :Teneur en Vitamine A, ug de Rétinol /100gr de

matière sèche des quelques Aliments

|

ORIGINE

|

ALIMENTS

|

ug de RETINOL/100g de M.S

|

|

ANIMALE

|

Huile de foie de morue

Foie de mouton

Foie de chèvre

Langue de boeuf

Foie de boeuf

Graisse animales

Lait de femme

Rein de boeuf

Lait de vache

OEufs

Crustacés

Coeur de boeuf......

|

14.500

4.585

4.587

3.049

840

730

420

300

40-300

200

100

42

|

|

VEGETALE

|

Huile de palme

Carottes séchées

Feuille de manioc

Feuille d'amarante

Feuille haricot

Chaire de mangue mure

Gombo

Patates douces jaune/ orange

Citron et orange

Avocat

Patates incolores

Haricots frais

|

13.000

600-1500

800

450

450

400

350

300

120

90

50

20

|

Source : Module BN-TDCI-2000

1.9. INFLUENCE DE LA CONSERVATION,

DE LA CUISSON ET DU SÉCHAGE

La conservation et la cuisson peuvent sensiblement affecter la

teneur des aliments en caroténoïdes, car ceux-ci sont sensibles

à la lumière, à l'oxydation et à la chaleur. Mais

en règle générale la cuisson par ébullition dans

une grande quantité d'eau et à découvert

entraînerait la plus grande déperdition d'activité

vitaminique.

Le séchage des fruits et des légumes au soleil,

pratique très répandue en Afrique, peut entraîner une

destruction considérable de vitamines et des

caroténoïdes.

1.10. LA CARENCE EN ViTAMINE A

1.10.1. Prévalence

La carence en Vitamine A accroît la

vulnérabilité des enfants aux infections et augmente la

gravité de beaucoup d'entre elles. On estime que la

supplémentation en Vitamine A abaisse d'environ 23% le risque de

décès chez l'enfant. Cette carence est par ailleurs la cause

individuelle la plus importante de cécité chez les enfants des

pays en développement. (15)

La prévalence de la carence en vitamine A varie

beaucoup parmi les pays moins développés. Elle est

endémique notamment en Inde, en Indonésie, au Bangladesh et aux

Philippines, alors que dans d'autres pays les manifestations cliniques n'en

sont reconnues qu'occasionnellement. Quoiqu'il en soit, on estime à 124

millions le nombre d'enfants d'âge préscolaire qui souffrent d'une

telle carence à travers le monde (8)

En RDC, une enquête de prévalence de la CVA,

menée auprès des enfants de 6 à 36 mois, en 1998, montre

que 61,1% des enfants examinés sont carencés en vitamine A. Ce

taux de prévalence supérieure au seuil de

sévérité fixe à 20% confirme une situation grave.

Cette prévalence place la RDC parmi les pays les plus affectés

par la CVA en Afrique étant donné que la moyenne sur notre

continent se situe entre 30 et 40% (19). La carence en vitamine survient

presque exclusivement dans un contexte de pauvreté extrême, des

conditions socio-économiques basses, de bas niveau

d'alphabétisation et de soins de santé, bref de grande

insécurité alimentaire chronique (18 ).

1.10.2. Vitamine A et interactions avec les nutriments

Une carence en protéine diminue l'absorption

intestinale, la libération à partir du foie et le transport de la

vitamine A dans le sang. Chez les enfants souffrant de malnutrition

sévère, les concentrations sériques de vitamine A sont

souvent basses. En outre, les graisses du régime et la vitamine E

favorisent l'absorption et l'utilisation à la fois de la vitamine A et

des caroténoïdes.

De ce que l' on sait des interactions entre la vitamine A et

les autres nutriments tels que : le fer, l'iode, les vitamines C, D et K,

le calcium, le cuivre, VALYASEVI et Coll. affirment qu'elles sont l'objet de

controverses et d'autres recherches dans ce domaine sont

nécessaires.(13) OLSON le confirme en soulignant qu'il faudra encore

beaucoup de travaux pour approfondir les interactions de la vitamine A avec les

autres nutriments et constituants alimentaires au niveau intestinal (1).

1.10.3. Conséquences de la carence en Vitamine A

Les symptômes les plus importants de la carence en

vitamine A sont trouvés au niveau des yeux et sont regroupés

sous le terme de xérophtalmie, et les plus

précoces marquant ce déficit est l'héméralopie ou

la cécité crépusculaire.

A un stade ultérieur, la carence en vitamine A provoque

une xérosis ou la sécheresse de la conjonctive et ensuite de la

cornée, responsable d'ulcérations et de cicatrices, avec pour

conséquence une cécité.

MURRAY et Coll., signalent que les signes de la carence en

vitamine A sont plus précoces et plus graves lorsque le régime

contient des graisses saturées que s'il contient des graisses

insaturées que renferme l'huile de table (19).

L'OMS, en 1982, a proposé une classification

normalisée des signes de carence en vitamine A et des critères ou

seuils de prévalence permettant de juger de la gravité du

problème à l'échelle de population (1). Le tableau

n°4 ci-après résume les différents signes cliniques

de la xérophtalmie.

Tableau

n°3 : Signes cliniques de xérophtalmie et seuils de

prévalence signalant un problème de santé publique

|

STADE

|

SIGNES CLINIQUES

|

PRÉVALENCE SIGNALANT UN PROBLÈME DE

SANTÉ PUBLIQUE

|

|

XN

|

Héméralopie ou la cécité

|

>1,0%

|

|

X1A

|

Xérosis conjonctival

|

|

|

X1B

|

Tâche de Bitot avec Xérosis

Conjonctival

|

>0,5%

|

|

X2

|

Xérosis cornéen

|

|

|

X3A

|

Ulcération cornéenne

(1/3 de la surface)

|

>0,01%

|

|

X3B

|

Ulcération cornéenne

( de la surface ) ou kératomalacie

|

|

|

XF

|

Fond d'oeil xérophtalmique

|

|

|

XS

|

Cicatrice cornéenne ou leucomes

|

>0,05%

|

Source : L'enfant en milieu tropical, Vitamine A,

Stratégie préventive n°222-223, 1996

1.11. PREVENTION

La prévention de la carence en vitamine A consiste

essentiellement en l'administration périodique de la vitamine A à

haute dose aux populations à risque suivant un schéma

prophylactique bien défini. Cette supplémentation est

adoptée comme mesure à court terme d'une efficacité

immédiate tandis que s'élaborent des stratégies à

long terme (12).

Néanmoins on fait remarquer que la distribution des

capsules de vitamine A ne saurait constituer une solution à long terme

pour résoudre le problème de carence en vitamine A. Ce qu'il faut

c'est, satisfaire les besoins de l'organisme en vitamine A en adoptant un

régime alimentaire approprié et encourager les gens à

cultiver un jardin potager (9).

La solution la plus permanente et qui offre le plus

d'avantages consiste en des modifications des habitudes alimentaires, les

améliorations diététiques par l'éducation et la

promotion de la politique alimentaire (8).

En République Démocratique du Congo, le PRONANUT

adopte, comme mode de prévention, l'administration périodique de

la vitamine A à haute dose aux populations à risque suivant le

schéma prophylactique repris dans le tableau n°5

ci-dessous :

Tableau

n°4 : Schéma prophylactique de la carence en vitamine A

|

Sujet

|

Dose par voie orale

|

Calendrier

|

|

Enfant de <1an

|

100.000 UI

|

Chaque 6mois

|

|

Enfant de >1an

|

200.000 UI

|

Chaque 6mois

|

|

Femmes allaitantes

|

200.000 UI

|

Dans les 28 jours

après accouchement

|

Source : Supplément en

Vitamine A, OMS, Genève, 1998

1.12. TRAITEMENT

1.12.1. TRAITEMENT CURATIF

Il s'agit d'un traitement urgent, qui consiste en

l'administration immédiate de doses massives de vitamine A par voie

orale conformément au schéma thérapeutique ci-dessous.

L'OMS attire l'attention du praticien en soulignant que les

solutions huileuses de vitamine A ne doivent jamais être injectées

par voie musculaire parce qu'elles sont relativement inefficaces, la vitamine

A n'étant pas libérée, ou du moins extrêmement

lentement, à partir du point d'injection (10).

Tableau

n°5 : Schéma thérapeutique de la carence en vitamine

A

|

Calendrier

|

Age

|

Posologie

|

|

Au moment du diagnostic

|

< 6 mois

6-12 mois ou Enfant pesant< de 8 Kg

|

50.000 UI

100.000 UI

|

|

Enfant de >1 an

|

200.000 UI

|

|

Un jour après le diagnostic

|

< 6 mois

6-12 mois, Poids < de 8 Kg

|

50.000 UI

100.000 UI

|

|

Enfant de > 1 an

|

200.000 UI

|

|

2 semaines plus tard

|

< 6 mois

6-12 mois, Poids < de 8 Kg

|

50.000 UI

100.000 UI

|

|

Enfant de > 1 an

|

200.000 UI

|

|

Pendant 4 semaines

|

Femmes en âge de procréer (enceintes ou non)

|

5-10.000 UI

|

Source : Supplément en Vitamine A, OMS,

Genève, 1998

Pour les femmes enceintes, indépendamment de leur

statut vitaminique, la dose quotidienne maximale recommandée en

supplémentation pendant toute la durée de la grossesse est de

10.000 UI (16).

1.12.2. TRATEMENT ADJUVANT

Une alimentation équilibrée, couvrant les

besoins en calories et en protéines, ainsi qu'une prise en charge

correcte des cas de diarrhée, rougeole, infections respiratoires

aiguës et malnutrition protéino-énergétique,

constituent le traitement adjuvant de la carence en vitamine A

1.13. EFFET DE L'HYPER VITAMINOSE A

L'intoxication à la Vitamine A est la

conséquence d'un apport excessif et supérieur à ce que le

sujet peut métaboliser, apport unique ou apports

répétés pendant un laps de temps. La sensibilité

à la Vitamine A varie d'un sujet à l'autre (13).

1.13.1. HYPERVITAMINOSE

AIGUË

L'intoxication aiguë peut survenir, surtout, chez

l'enfant, après l'administration de plus de 50.000-100.000 ER/jour

pendant plusieurs jours ou semaines. Elle se manifeste par des signes

d'hypertension intra crânienne (céphalée, nausée,

vomissements), des signes muco-cutanés (peau sèche et

desquamente, dermatite prurigineuse, perte de cheveux) et des signes

généraux(asthénie, anorexie, amaigrissement, retard de

croissance, douleurs osseuses, crampes musculaires) (18).

VALYASEVI et Coll. signalent qu'un apport excessif des

caroténoïdes n'est pas à l'origine d'une hypervitaminose A

.

Quelques rares cas d'apport excessif des carotènes ont

été décrits et étaient accompagnés d'une

coloration jaunâtre de la peau, coloration par ailleurs,

réversible (13).

1.13.2. HYPERVITAMINOSE

CHRONIQUE

L'intoxication chronique se manifeste par l'anorexie, une

perte de poids, une peau sèche et démangeante, une

alopécie et des malaises. L'injection quotidienne de 400.000 - 1.000.000

UI chez l'adulte et 2.500-80.000 UI/Kg chez l'enfant peut entraîner

l'apparition de ces signes dans un délai de 1 à 36 mois (13).

CHAPITRE II : METHODES

D'EVALUATION DU STATUT DE LA VITAMINE A

Pour évaluer l'état vitaminique A, on dispose

à l'heure actuelle de trois méthodes :

· clinique,

· biochimique,

· alimentaire.

Notre travail étant basé sur la méthode

alimentaire, nous nous permettons de présenter un bref aperçu sur

les deux premières.

2.1. METHODE CLINIQUE

Cette méthode cherche à apprécier la

signification de l'apparition des signes liés à la carence en

vitamine A.

Ces signes sont plutôt descriptifs que

diagnostiques ; tous les signes observés au moment de l'examen sont

notés.

En général les signes primaires sont

classés par ordre de gravité croissante. La classification peut

être utilisée tant pour les enquêtes sur terrain que pour

l'enregistrement systématique des signes relevés chez les

patients des hôpitaux et polycliniques ou dispensaires dans le classement

par fréquence de ces signes, chaque enfant ne doit figurer qu'une seule

fois sous le signe le plus grave.

Seules les taches de Bitot accompagnées de

xérosis conjonctival, généralement dans le groupe

d'âge de 0 à 5 ans, indiquent une carence en vitamine A.

En somme, il s'agit d'une classification de la

xérophtalmie permettant de rendre compte plus clairement des diverses

modifications oculaires que l'on s'accorde à considérer comme

caractéristique de la carence en vitamine A (10).

2.1.1

Description clinique des signes oculaires de la CVA

Tache de Bitot : se présente

généralement comme une petite plaque de teinte gris argent

offrant une surface spumeuse, elle est tout à fait superficielle et se

trouve au-dessus du niveau général de la conjonctivite (10).

Xérosis conjonctival : Il s'agit de la

sécheresse de l'oeil, on l'apprécie par la disparition de la

brillance normale de la conjonctive bulbaire.

Xérosis cornéen : Il fait

habituellement suite au xérosis conjonctival. La surface

cornéenne présente un aspect rugueux, finement

« caillouteux » et manque de brillance.

Ulcération cornéenne avec

xérosis : C'est la première modification comportant un

élément irréversible ; il restera

inévitablement un défaut et la vision sera atteinte. Elle se

caractérise par une perte de substance d'une partie ou de la

totalité de l'épaisseur de la cornée (13).

Kératomalacie : Elle consiste en un

ramollissement caractéristique (nécrose colliquative) de

l'épaisseur entière d'une partie ou plus souvent de l'ensemble de

la cornée, conduisant invariablement à une déformation et

à une destruction du globe (10).

Héméralopie : lorsque

l'approvisionnement de la vitamine A des bâtonnets de la rétine

diminue, la fonction d'adaptation à l'obscurité est

altérée, l'héméralopie est un trouble fonctionnelle

de l'oeil caractérisé cliniquement par la diminution de la vision

crépusculaire (12).

2.2. METHODE BIOCHIMIQUE

Le processus de CVA dans l'organisme a été

beaucoup étudié à la fois chez l'animal et chez l'homme

dans des conditions expérimentales contrôlées.

Les signes de carence apparaissent plus rapidement chez les

sujets jeunes, dont les réserves initiales sont plus faibles et les

besoins plus grands que chez l'adulte.

Les modifications biochimiques précèdent les

modifications cliniques, et c'est dans l'espoir de parvenir à un

dépistage précoce de la CVA que l'on s'est engagé dans

cette voie. A l'heure actuelle plusieurs méthodes sont utilisées

mais on ne peut dire d'aucune d'entre elles qu'elle soit à la fois

simple et sensible et toutes sont sujettes à des interférences

dues à la présence d'autres substances dans le sang et le

foie.

Dans toutes ces méthodes, les étapes initiales

sont fondamentalement les mêmes. Le plasma ou le sérum est

séparé d'un échantillon de sang et la vitamine A

après avoir été libérée de sa

protéine de transport, généralement par traitement

à l'éthanol, est extraite au moyen d'un solvant des graisses tel

que l'éther de pétrole.

La teneur en Vitamine A est déterminée par l'une

des trois méthodes suivantes : 1) Spectrophotométrie

d'absorption dans l'ultra violet ; 2) fluorimétrie ; 3)

Colorimétrie.

D'autres méthodes (spectrométrie infra rouge ou

RMN : Raisonnance Magnétique Nucléaire) ont été

décrites mais ne sont pas universellement admises.

En 1963, l'United States International Committee on Nutrition

for National Defense ( ICNND), a recommandé l'interprétation

suivante des taux plasmatiques

Taux ug de Vitamines A/ 100 ml

Élevé plus de 50

Normal 20 à 50

Faible 10 à 20

Insuffisant moins de 10

L'état de carence, soit moins de 10 ug/ 100 ml tend

à être universellement associé à la fois avec des

réserves hépatiques faibles de vitamines A et une

prévalence accrue des signes cliniques de carence.

L'OMS considère que la carence subclinique en vitamine

A est aussi un problème important de santé publique lorsque 20 %

des enfants d'un an ou plus présentent une rétinolémie

inférieure à 0,7ug/l, c'est un problème

modérée lorsque 10 à 20 % de la population enfantine

présente ces faibles concentration de rétinol plasmatique (

1).

2.3. METHODE ALIMENTAIRE

D'EVALUATION DE LA CARENCE EN VITAMINE A OU LA METHODE HELEN KELLER

INTERNATIONAL (HKI)

2.3.1. Définition

La méthode H.K.I. est un instrument utilisé pour

évaluer la Carence en Vitamine A en se basant sur la fréquence de

consommation des aliments riches en Vitamine A. Elle cherche à rendre le

processus d'évaluation accessible aux organisations s'occupant de la

santé, de l'agriculture ou du programme de développement au

niveau de la communauté.

La méthode H.K.I montre la fréquence de

consommation de certains aliments au cours d'une période. Elle est

utilisée pour déterminer si une déficience nutritionnelle

peut constituer un problème de santé publique au sein de la

population ; elle sert à rassembler les données

nécessaires au planning des interventions soutenables basées sur

les aliments pour contrôler la Carence en Vitamine A.

2.3.2. Usage de la méthode

La méthode est basée essentiellement sur

l'étude d'une question se rapportant à la fréquence de

consommation alimentaire.

Pour que la méthode HKI puisse déterminer si la

CVA constitue un problème de santé publique, il est

recommandé d'enquêter de façon aléatoire sur 50

ménages dans 15 différentes communautés. Il faut

interroger systématiquement les mamans ou les personnes ayant la charge

de l'alimentation des enfants de moins de 5 ans.

2.3.3. Principe de la méthode

La méthode est essentiellement basée sur les

résultats des réponses à la question de savoir

« combien de jours, dans les 7 jours passés, l'enfant a

mangé tel aliment ». Cette question est posée pour 28

aliments identifiés pour être riches en vitamine A.

Ces aliments peuvent être subdivisés en quatre

groupes comprenant :

Une nourriture de base, qui est consommée par plus

d'enfants sur une base journalière. La question de fréquence

alimentaire est posée d'abord en ce qui concerne la nourriture de base

la plus consommée, laquelle question peut mettre le répondant

à l'aise et à mesure de donner une réponse positive.

Une nourriture qui n'est pas comestible par les jeunes dans

un environnement. La question de fréquence alimentaire est posée

en ce qui concerne une épice, piment piquant mûre ou vert ou tout

piment piquant qui dans la plupart des cultures peut élucider une

attitude de réponse négative. Poser la question en ce qui

concerne telle nourriture pousse l'individu à pouvoir affirmer qu'il n'a

jamais donné pareille nourriture aux enfants, c'est-à-dire met

l'individu à l'aise pour répondre positivement et

négativement à propos d'aliments sans essayer de plaire à

l'enquêteur.

Les principales sources de vitamine A, il s'agit des

nourritures qui contiennent au moins 100 ER/100g de la nourriture. A cette

concentration ce qui est servi peut contribuer à une complète

consommation diététique en vitamine A et peut être

considéré comme une principale source d'aliment nutritif.

Les principales sources de graisses, huile et

protéines : une consommation adéquate de ces nourritures est

nécessaire pour l'absorption et l'utilisation de vitamine A par

l'organisme.

Le questionnaire de fréquence alimentaire est toujours

adapté aux pratiques alimentaires et diètes locales. En pratique,

la plupart d'aliments riches en vitamine A sont déjà sur le

questionnaire, peu d'éléments de remplacement ou de substitution

peuvent être pris en compte.

2. 3.

4. Expression des résultats

Les données du questionnaire de la méthode HKI

de la fréquence alimentaire sont analysées pour identifier s'il y

a un problème de la Carence en Vitamine A et voir si cette

dernière constitue un problème de santé publique dans la

communauté enquêtée.

Le problème de Carence en Vitamine A peut être

déterminé par l'une de deux valeurs de

références :

v une fréquence moyenne de consommation de source

animale riche en vitamine A 4 jours par semaine.

v Une fréquence moyenne de consommation totale de

source animale et végétale riche en Vitamine A 6 jours par

semaine.

Si l'une ou toutes les deux valeurs de référence

se retrouvent présentes dans au moins 70% des communautés

enquêtées, la déficience est probablement liée au

problème de santé publique dans l'entièreté du

milieu.

2. 3.

5. Planification des étapes de la méthode HKI

Afin d'arriver au résultat escompté, plusieurs

étapes sont nécessaires à la réalisation de la

méthode HKI.

2. 3. 5. 1. Définir ou circonscrire la zone

d'enquête

Il s'agit ici de choisir les lieux où l'enquête

doit se dérouler ; c'est à dire les communautés

concernées par l'étude.

2. 3. 5. 2. Choisir la saison et le moment de la

journée

La deuxième étape est d'identifier les meilleurs

moments de l'année pour mener l'enquête. La prédominance de

la CVA dans une communauté peut varier d'une saison à l'autre. Le

risque est plus élevé quand la disponibilité en aliment, y

compris les aliments riches en vitamine A, est basse et quand le taux de

maladies infectieuses et parasitaires (incidence) est élevé.

2. 3. 5. 2.

1. L'importance du choix de la saison

Il conviendrait de noter que :

Si l'enquête est dirigée pendant une saison d'une

grande disponibilité d'aliments riches en vitamine A, le résultat

peut indiquer qu'il n y a pas de problème de CVA quand bien même

cela peut exister. Le contraire est aussi vrai au cas où l'enquête

est faite pendant des saisons maigres en éléments riches en

Vitamine A.

Pour besoin d'évaluation, une enquête

transversale et longitudinale pendant une saison dite «maigre» peut

déterminer si une intervention a changé la consommation

d'aliments riches en vitamine A durant la saison où la grande

consommation en vitamine A est souhaitée.

Le choix d'une saison appropriée guidera le jugement

pour décider sur la consommation de ces aliments est adéquate

pendant la plus importante période en vue d'interrompre la distribution

de supplément de dose de vitamine A.

2. 3. 5. 2. 2. L'importance du moment de la

journée

Le moment de la journée que les enquêteurs

passent dans des communautés est très important. Chaque enfant

(chaque maman) doit avoir la chance égale d'être inclus dans

l'échantillon.

2. 3. 5. 3. Sélectionner les ménages

Dans chacun de quartier sélectionné, choisir au

hasard un certain nombre des ménages ayant au moins un enfant

d'âge compris entre 12 à 71 mois. Pour un large quartier, il est

recommandé de le diviser en section avec approximativement le même

nombre de ménages chacun c'est-à-dire un nombre égal des

ménages sélectionnés à partir d'un centre

géographique.

2. 3. 5. 4. Identifier les aliments fortifiés en

vitamine A

Une étude de provision sert à identifier

l'aliment disponible localement qui peut être fortifié avec la

vitamine A.

Les exemples des tels aliments comprennent les aliments de

sevrage, mélange lacté de nourrisson, les éléments

de substitution de lait maternel, le lait en poudre, la margarine ou le

remplaçant de beurre.

Un ou deux enquêteurs dans l'équipe peuvent

entreprendre cette tâche.

Dans la commune enquêtée, visiter plusieurs

boutiques, magasins, marchés, pharmacies et d'autres vendeurs qui

commercialisent les produits alimentaires, vérifier l'étiquette

du contenu de n'importe quel produit alimentaire qui peut être

fortifié en vitamine A.

Pour ces aliments fortifiés avec vitamine A, il faut en

faire la liste, déterminer la quantité de vitamine A par gramme

de matière sèche et le prix par gramme afin d'estimer la charge

due à la population.

2. 3. 5. 5. Modifier le questionnaire de la fréquence

alimentaire

Il est important d'adapter le questionnaire de la

fréquence alimentaire aux pratiques diététiques

locales.

Tous les aliments sur la liste préliminaire doivent

rester sur le questionnaire de fréquence d'aliments, même s'ils ne

sont pas disponibles.

Un aliment peut être remplacé par un autre

disponible localement.

Donc, remplacer certains aliments ou ajouter certaines

questions se rapportant aux objectifs spécifiques de l'étude sont

les uniques changements permis au questionnaire de fréquence

alimentaire.

2. 3. 5. 6. Choisir et former les enquêteurs

Les enquêteurs choisis doivent suivre une formation

adaptée aux objectifs et à la méthode de travail. Les

procédures, le calendrier d'étude, les attentes, les arrangements

logistiques et financières, la pratique d'entretien avec son prochain et

le critique de l'entretien sont autant d'éléments qui entrent en

ligne de compte. Dans cette étude on va aussi définir les

responsabilités du superviseur d'enquête.

2. 3. 5. 7. Traduire le questionnaire

Il est recommandé de traduire le questionnaire de la

fréquence alimentaire dans la langue ou dialecte utilisé dans la

contrée d'enquête.

La vérification de la traduction est une étape

critique : elle consiste en un essai de retraduction dans le langage

original par un individu ne faisant pas partie de l'enquête.

En cas des traductions similaires, la traduction en langue

locale mérite d'être retenue pour l'enquête.

2. 3. 5. 8. Récolter les données

La récolte des données se fera suivant les

principes définis par la méthode HKI, de façon

aléatoire et en fonction du nombre précis des ménages

exigés.

2. 3. 5. 9. Analyser les données

On procède à l'exploitation des données

provenant du questionnaire complet de fréquence alimentaire pour

identifier si la carence en vitamine A est un problème de santé

publique dans chacun des quartiers enquêtés.

2. 3. 5. 9. 1. Calcul de score animal et de score total en

fonction des données du questionnaire

Le questionnaire de fréquence alimentaire est

conçu pour faciliter l'arrangement des données. Pour chaque

aliment riche en vitamine A provenant d'une source animale, le questionnaire

comporte un cercle où l'enquêteur va rapporter le nombre des jours

que l'aliment est consommé. L'aliment fortifié comporte

également le cercle.

Pour ce qui est d'aliment riche en vitamine A provenant d'une

source végétale, le questionnaire a un carré.

Les aliments d'exception individuelle sont assimilés

selon leurs origines.

2. 3. 5. 9. 1. 1. Calcul de score

Pour chaque questionnaire :

1° Additionner le nombre de jours écrits dans la

case codifiée A (a). (a) est la consommation totale de source animale

riche en Vitamine A ;

2° Additionner le nombre de jours écrits dans la

case codifiée V (b). (b) est la consommation totale de source

végétale riche en vitamine A ;

3° Diviser (b) par 6 (c).

(c) est la consommation ajustée de source

végétale ;

4° Additionner (a) et (c) pour trouver la consommation

totale pondérée (d).

2. 3. 5. 9. 1. 2. Expression mathématique de score

X=

Y=

ou

Z=

A =  +

+

A= x + z

Légende

Xi = Nombre des jours de consommation de source

animale par unité statistique

Yi = Nombre des jours de consommation de source

végétale par unité statistique

X = consommation totale de source animale de

l'échantillon

Y = consommation totale de source végétale de

l'échantillon

Z = consommation totale ajustée de source

végétale

A = consommation totale des aliments riches en vitamine A.

2. 3. 5. 9. 2. Calcul de score moyen pour chaque quartier

1° Additionner les scores animal (a)

2° Diviser le total de score animal par le nombre total

des questionnaires. Le résultat obtenu est la moyenne ou la

fréquence moyenne de consommation de source animale riche en vitamine

A

3° Additionner les scores totaux ajustés

4° Diviser ce total par le nombre total des

questionnaires. Le résultat obtenu est la moyenne ou la fréquence

moyenne de consommation totale de source animale et de source

végétale riches en vitamine A ou de source

pondérée.

2. 3. 5. 9. 2. 1. Expression mathématique de score par

quartier

=

=

Légende

X= consommation totale de source animale riche en

vitamine A

N= Nombre total des questionnaires

= Moyenne ou fréquence moyenne de consommation de

source animale riche en vitamine A

A= consommation totale d'aliments riches en vitamine

A

= Moyenne ou fréquence moyenne de

consommation de source animale et végétale riche en vitamine

A.

2. 3. 5. 10. Interprétation des résultats

4 jours

ou

6 jours

Si ou ou +

se retrouvent dans 70% des quartiers, soit 11 sur 15 quartiers, cela

constitue un problème de santé publique et il faut maintenant

entreprendre les activités pouvant conduire à la

résolution du problème.

IIème PARTIE :

EXPERIMENTALE

CHAPITRE III :MATERIEL ET METHODES

1. MATERIEL

Le matériel de notre travail est constitué des

ménages tirés dans les quartiers de la Commune de Selembao.

1. 1.

Description de site d'enquête

La commune de Selembao était une zone annexe qui

relevait de l'administration de Kimwenza. Ce n'est qu'en 1969 qu'elle fut

établie comme commune autonome par l'ordonnance n° 69-042 du 23

janvier 1969 à la faveur du découpage territorial.

La commune de Selembao est bâtie sur un sol

accidenté avec des pentes plus ou moins fortes à l'instar des

quartiers Inga et Nkinga. L'occupation anarchique des parcelles en l'absence

des normes urbanistiques ont très fortement

détérioré l'aspect physique de la commune, laquelle est

confrontée aux graves problèmes d'érosions qui menacent

actuellement certains quartiers et les exposent à la disparition.

D'une superficie de 12 Km², la Commune de Selembao a une

population totale estimée à 185.657 habitants répartis

dans 15 quartiers administratifs.

La commune de Selembao fait partie des communes pauvres,

néanmoins quelques quartiers tels que : Cité-Verte, Herady,

Ngafani et Badiadingi sont plus urbanisés et habités par des

personnes ayant un revenu moyen.

Elle est limitée :

- A l'Est : par la commune de Bumbu et de Makala

- A l'Ouest :par la commune de Ngaliema

- Au Nord : par la Commune de Bandalungwa et de la commune de

Bumbu au Nord-Est

- Au Sud : par la commune de Mont-Ngafula.

2. METHODES

Nous avons mené une enquête transversale, par

sondage aléatoire en grappe, à 4 degrés chez les enfants

âgés de 12 à 71 mois selon un échantillon de 15

grappes de 50 enfants de la population locale vivant dans la commune de

Selembao.

La grappe correspondait au quartier administratif et la

commune de Selembao est divisée en 15 quartiers.

Pour chaque grappe, une rue est tirée au sort au

premier degré, ensuite on détermine le nombre des parcelles

habitées dans la rue tirée, et on choisit au deuxième

degré la première parcelle ; dans la parcelle tirée

au sort, on choisit au troisième degré un ménage et dans

le ménage tirée au sort, on choisit au quatrième

degré un enfant âgé de 12 à 71 mois, enfin,

l'enquêteur se déplace de maison en maison.

2. 1.

Echantillonnage

La population étudiée dans le présent

travail est constituée de 750 enfants en raison de 50 enfants par

quartier, dans 15 quartiers de la commune de Selembao.

Seuls les ménages ayant au moins un enfant dont

l'âge est compris entre 12 et 71 mois étaient retenus selon les

prescrits de la méthode H.K.I. Le mode d'administration du questionnaire

a été indirect, c'est-à-dire l'enquêteur remplit

lui-même le questionnaire.

2. 2.

Collecte des données

Les données de notre étude ont été

collectées en trois jours pour trois quartiers, dans une période

allant du 14 mars au 20 mars 2002, par les cinq enquêteurs professionnels

et expérimentés provenant du PRONANUT.

Une formation d'un jour leur a été

dispensée et une supervision active fut réalisée.

Le questionnaire comprenait deux modules qui sont :

- l'identification des enquêtés par les

caractéristiques socio-démographiques

- l'évaluation de la fréquence de consommation

des sources animales et végétales riches en Vitamine A.

Pour faciliter la codification et le dépouillement, nos

questions étaient du type fermé. Un exemplaire du questionnaire

utilisé se trouve en annexe 1.

2. 3.

Traitement et analyse des données

L'analyse des données a été

réalisée à l'ordinateur à l'aide du logiciel

Epi-Info 6 au service informatique du PRONANUT. Les mêmes données

furent validées à l'aide du logiciel SPSS (Stastical Package for

sciences social) du laboratoire informatique du Département de

Démographie de l'Université de Kinshasa.

2. 4.

Interprétation des données selon la méthode HKI

Les données du questionnaire de la méthode HKI

sont analysées pour identifier la carence en Vitamine A et voir si cette

dernière constitue un problème de santé publique dans le

milieu d'enquête. La détermination de la fréquence de

consommation hebdomadaire des sources riches en Vitamine A nous permettra de

vérifier l'existence de la CVA. Cette vérification se base sur la

moyenne des fréquences de source animale et de source

pondérée, c'est-à-dire la somme des moyennes des

fréquences de source animale additionnée des moyennes des

fréquences de sources végétale, divisée par 6 et

après par 50, le nombre des questionnaires.

CHAPITRE IV : RESULTATS

ET DISCUSSION

4.1. RESULTATS

Les résultats de notre étude sont

présentés et commentés en deux points qui sont :

Identification des

enquêtés

Détermination de la moyenne de fréquence de

consommation hebdomadaire des sources riches en Vitamine A

4. 1.

1. Identification des enquêtés

Tableau

n° 7: Répartition des enfants enquêtés selon le sexe

et selon la tranche d'âge

|

Enfants enquêtés

|

Effectif (N=750 )

|

%

|

|

1 Sexe

|

|

|

|

Masculin

|

394

|

52,5%

|

|

Féminin

|

356

|

47,5%

|

|

2.Tranche d'âge( en mois)

|

|

|

|

12-23

|

210

|

28,0%

|

|

24-47

|

359

|

47,9%

|

|

48-59

|

108

|

14,4%

|

|

60-72

|

73

|

9,7%

|

Ce tableau montre que la population enquêtée est

plus constituée des enfants de sexe masculin, soit 52,5% ; le sexe

féminin ne représente que 47,5%.

Ce même tableau indique que la tranche d'âge de 24

- 47 mois constitue la majorité avec 47,9% et la moyenne d'âge est

de 42 mois.

Tableau

n°8: Répartition des mères selon leurs

caractéristiques socio-démographiques

|

Caractéristiques socio-démographiques

|

Effectif (N =750 )

|

%

|

|

1. Age (en années)

|

|

|

|

Moins de 20

|

35

|

4,7

|

|

20-29

|

401

|

53,5

|

|

30-39

|

248

|

33,1

|

|

40 et plus

|

66

|

8,8

|

|

2. Niveau d'instruction

|

|

|

|

Analphabète

|

11

|

1,5

|

|

Primaire

|

132

|

17,6

|

|

Secondaire

|

574

|

76,5

|

|

Supérieur/Universitaire

|

33

|

4,4

|

|

3. Profession

|

|

|

|

Ménagère

|

575

|

77

|

|

Vendeuse/Commerçante

|

102

|

14

|

|

Indépendante

|

28

|

4

|

|

Elève/Etudiante

|

22

|

3

|

|

Fonctionnaire

|

23

|

3

|

Ce tableau montre que la tranche d'âge de 20 à 29

ans constitue la majorité des mères avec 53,5%, suivie de celle

de 30 à 39 ans avec 33,1%. Ces deux tranches représentent 88,6%

des mères et la moyenne d'âge est située à 30

ans.

Pour ce qui est de niveau d'instruction, 76,5% des

mères sont de niveau secondaire, les mères analphabètes et

celles du niveau supérieur ou universitaire représentent un

faible pourcentage, soit 1,5%, et 4,4%.

Pour ce qui est de la profession, 76,7% des mères sont

ménagères ; les fonctionnaires ne constituent que 3,1% de

l'échantillon.

4. 1.

2. Détermination de la fréquence de consommation hebdomadaire des

sources riches en Vitamine A

Tableau

n° 9: Répartition des moyennes des fréquences de

consommation de source animale et de source pondérée riches en

Vitamine A par quartier.

N°

|

Quartiers

|

Moyenne des fréquences (en jours)

|

|

Source

animale

|

Pondérée

|

|

1

|

Badiadingi

|

7,6

|

9,6

|

|

2

|

Cité Verte

|

11,3

|

13,7

|

|

3

|

Herady

|

8,5

|

10,6

|

|

4

|

Inga

|

5,3

|

6,8

|

|

5

|

Kalunga

|

7,8

|

10,2

|

|

6

|

Nkingu

|

4,4

|

6,1

|

|

7

|

Konde

|

5,2

|

7,2

|

|

8

|

Lubudi

|

3,1

|

4,7

|

|

9

|

Madiata

|

4,1

|

5,9

|

|

10

|

Molende

|

6,3

|

7,7

|

|

11

|

Mwanantu

|

6,5

|

8,3

|

|

12

|

Ngafani

|

9,1

|

11,1

|

|

13

|

Nkombe

|

3,9

|

5,6

|

|

14

|

Nkulu

|

3,6

|

5,4

|

|

15

|

Pululu Mbambo

|

8,2

|

10,6

|

L'analyse des résultats du tableau ci-dessus nous

montre qu'en considérant les moyennes des fréquences de

consommation de source animale riche en Vitamine A, 3 quartiers sur 15,soit 20%

des quartiers enquêtés ont une fréquence de consommation

inférieure à 4 jours. Il s'agit des quartiers : Lubudi, Nkombe et

Nkulu.

En considérant les moyennes des fréquences de

source pondérée riches en Vitamine A, 4 quartiers sur 15, soit

27% des quartiers enquêtés ont une fréquence de

consommation inférieure à 6 jours. Il s'agit des quartiers :

Lubudi, Nkombe, Nkulu. et Madiata.

4. 1. 3. Détermination des

fréquences de consommation hebdomadaire des aliments sources de Vitamine

A

Tableau

n°10: Répartition des aliments riches en Vitamine A selon leur

fréquence de consommation hebdomadaire

|

N°

|

Aliments riches

en vitamine A

|

Fréquences de consommation

hebdomadaire

|

Total %

|

|

Faible

|

Moyenne

|

élevée

|

|

1à 2 jours

|

3 à4 jours

|

5 à 7 jours

|

|

%

|

%

|

%

|

|

1

|

Légumes à feuilles vert-foncé

|

27,9

|

28

|

35,3

|

91,2

|

|

2

|

Carotte

|

0,5

|

0,5

|

0,8

|

1,8

|

|

3

|

Mangue mure

|

0,4

|

0

|

0,1

|

0,5

|

|

4

|

Courge

|

16,4

|

0,5

|

0,8

|

17,7

|

|

5

|

Papaye mur

|

8,8

|

1,7

|

2,2

|

12,7

|

|

6

|

Patate douce jaune ou rouge

|

9,8

|

3,6

|

3,5

|

16,9

|

|

7

|

Epinard

|

10

|

0,4

|

0,3

|

10,7

|

|

8

|

Oeuf

|

19

|

6,3

|

5,7

|

31

|

|

9

|

Poisson

|

29,2

|

20,4

|

30,9

|

80,5

|

|

10

|

Foie de boeuf

|

12,8

|

2,3

|

0,5

|

15,6

|

|

11

|

Beurre

|

5,1

|

0,9

|

1,6

|

7,6

|

|

12

|

Huile de palme rouge

|

3,3

|

3,3

|

90,8

|

97,4

|

|

13

|

Huile de foie de Morue

|

0,1

|

0,3

|

0,7

|

1,1

|

|

14

|

Aliment de sevrage fortifié

|

1,2

|

0,7

|

1,4

|

3,3

|

|

15

|

Margarine

|

12,3

|

8

|

17,2

|

37,5

|

Ce tableau montre que l'huile de palme (90,8%), les

légumes à feuilles vert-foncé (35,3%), le poisson (30,9%)

et la margarine(17,2%)ont une fréquence de consommation

élevée de 5 à 7 jours par semaine.

Dans l'ensemble, la répartition des fréquences

de consommation hebdomadaire montre que l'huile de palme (97,4% de consommation

totale), les légumes à feuilles vert-foncé (91,2%), le

poisson (80,5%) et la margarine (37,5%) sont plus consommés.

Tableau

n°11: Répartition des aliments de faible teneur en Vitamine A selon

leurs fréquences de consommation hebdomadaire

|

N°

|

Aliments à faible teneur en vitamine A

|

Fréquences de consommation hebdomadaire

|

Total %

|

|

Faible

|

Moyenne

|

élevée

|

|

1à 2 jours

|

3 à4 jours

|

5 à 7 jours

|

|

%

|

%

|

%

|

|

1

|

Fufu

|

13,1

|

12,1

|

66,3

|

91,5

|

|

2

|

Epices/Piment

|

5,9

|

1,6

|

8,9

|

16,4

|

|

3

|

Lait

|

11,7

|

10,8

|

35,5

|

58

|

|

4

|

Gombo

|

4,9

|

0,3

|

0,1

|

5,3

|

|

5

|

Riz

|

25,1

|

16,9

|

38

|

80

|

|

6

|

Arachide

|

22,5

|

12,8

|

37,5

|

72,8

|

|

7

|

Poulet/Volaille

|

24,3

|

3,2

|

3

|

30,5

|

|

8

|

Feuilles amarantes

|

30,3

|

4,8

|

0,8

|

35,9

|

|

9

|

Feuilles de Patates

|

39,5

|

13,4

|

10,4

|

63,3

|

|

10

|

Viande de boeuf

|

16,5

|

2,4

|

0,3

|

19,2

|

|

11

|

Haricot

|

56

|

19,7

|

6,7

|

82,4

|

|

12

|

Aliments cuits dans l'huile de table

|

22,3

|

10

|

13

|

45,3

|

|

13

|

Huile d'arachide

|

6,1

|

1,5

|

4,9

|

12,5

|

De ce tableau, il ressort que le fufu (66,3%), le riz (38%),

l'arachide (37,5%) et le lait (35,5%) ont une fréquence de consommation

élevée de 5 à 7 jours par semaine.

Dans l'ensemble, la répartition des fréquences

de consommation hebdomadaire montre que le fufu (91,5% de consommation totale),

le haricot (82,4%), le riz (80%), l'arachide (72,8%), les feuilles de patate

(63,3%) et le lait (58%) sont plus consommés.

4. 1. 4. Analyse de l'influence de

sexe et de tranche d'âge des enfants sur la consommation des aliments

sources de vitamine A

Tableau

n°12: Répartition des aliments riches en Vitamine A selon leur

consommation par sexe

|

N°

|

Aliments riches en vitamine A

|

Sexe des enfants

|

P

|

|

Masculin

|

Féminin

|

|

Effectif (n=394)

|

%

|

Effectif (n=356)

|

%

|

|

1

|

Légumes à feuilles vert-foncé

|

358

|

90,8

|

326

|

91,6

|

0,832

|

|

2

|

Carotte

|

10

|

2,5

|

4

|

1,1

|

0,152

|

|

3

|

Mangue mure

|

4

|

1

|

0

|

0

|

0,160

|

|

4

|

Courge

|

68

|

17,3

|

65

|

18,3

|

0,720

|

|

5

|

Papaye mur

|

51

|

12,8

|

44

|

12,4

|

0,810

|

|

6

|

Patate douce jaune ou rouge

|

71

|

18

|

55

|

15,5

|

0,347

|

|

7

|

Epinard

|

45

|

11,4

|

35

|

9,8

|

0,492

|

|

8

|

Oeuf

|

125

|

31,7

|

108

|

27,4

|

0,578

|

|

9

|

Poisson

|

308

|

78,2

|

296

|

83,1

|

0,221

|

|

10

|

Foie de boeuf

|

62

|

15,7

|

55

|

15,4

|

0,913

|

|

11

|

Beurre

|

30

|

7,6

|

27

|

7,5

|

0,987

|

|

12

|

Huile de palme

|

387

|

98,2

|

344

|

96,6

|

0,165

|

|

13

|

Huile de foie de Morue

|

5

|

1,3

|

3

|

0,8

|

0,570

|

|

14

|

Aliment de sevrage fortifié

|

10

|

2,5

|

15

|

4,2

|

0,201

|

|

15

|

Margarine enrichie

|

143

|

36,3

|

138

|

38,7

|

0,485

|

La lecture du tableau ci-dessus montre des

légères différences de consommation des aliments riches en