PARTIE I :

IDENTIFICATION DES PROBLEMES DE GESTION DE

L'ENVIRONNEMENT

8

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

L'identification des problèmes qui assaillent le DPM ne

peut impérativement se faire sans une étude préalable

portant sur l'état des lieux. La section I, ainsi,

porte sur la description du DPM, particulièrement la grande

côte et la section II consiste à identifier les

réels problèmes relevés sur le littoral.

SECTION I : DESCRIPTION DU DPM

Vue l'entendue du littoral sénégalais (en

particulier les Niayes) avec une diversité d'écosystèmes

marin et côtier, il serait indispensable de faire une étude

descriptive faisant état des lieux. Cela permet par ricochet

d'identifier les problèmes essentiels et de proposer des solutions.

Para I. aux plans physique et socioéconomique

Ce paragraphe s'articule autour de deux points: la description

physique de la grande côte d'une part et d'autre part, il s'agit

d'identifier les aspects socio-économiques du DPM.

A. les aspects fonciers et écologiques

La grande côte qui fait l'objet spécifique de

cette étude, est une partie intégrante des Niayes du

Sénégal. Elle se caractérise sur le plan physique par des

sols sablonneux et des sols rocheux par endroit plus proche des vagues. De

façon générale, la morphologie de la région des

Niayes se caractérise par diverses formes de reliefs allant des sommets

dunaires, qui culminent entre 15 et 20 m, aux dépressions interdunaires

où affleure la nappe phréatique. Ainsi un vaste manteau de sables

des formations du quaternaire couvre et commande l'allure du paysage local. On

distingue globalement trois grandes unités géomorphologiques :

les dunes intérieures ou dunes rouges, les dunes semi-fixées, et

les dunes blanches vives.

9

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

Les dunes rouges4 sont alignées dans la

direction NNE-SSW au nord du secteur, et d'orientation N-S entre Mboro et

Potou, dans le sens des alizés continentaux (vents dominants de saison

sèche).

Ce sont des dépressions interdunaires dont le fond est

occupé par la nappe phréatique, subaflleurante (Blouin, 1990).

Ceci a permis le maintien d'une flore relique d'origine guinéenne (12%

des espèces), caractérisée notamment par le palmier

à huile (Elaeis guineensis) que l'on trouve autour des

dépressions.

On distingue d'ouest en est :

Les dunes littorales vives, situées

entre la plage sableuse et les dunes jaunes semi fixées. Cette

première catégorie de dunes dites « dunes blanches » ou

encore « dunes maritimes » est le résultat de la recrudescence

de la déflation éolienne, facilitée par les rigueurs

climatiques. Elles datent de la période actuelle ou subactuelle et sont

orientées de manière conforme à la direction dominante des

masses d'air. Elles sont façonnées par les vents alizés

à partir du matériau sableux côtier. Elles bordent le

littoral et se forment à partir des apports de la plage, nourries par la

dérive littorale. Généralement, elles surplombent les

autres formations dunaires. Leur orientation est peu précise.

Les dunes littorales semi-fixées ou

« dunes jaunes » constituent une bande irrégulière et

discontinue. Elles s'intercalent entre les dunes vives littorales et les dunes

intérieures.

Les dunes jaunes se terminent parfois par des fronts abrupts

de 10 à 20 m.

Les dunes rouges fixées font suite au

système des dunes jaunes. D'après les estimations faites par

Staljanssens (1986), la largeur de cette bande continue est inférieure

à 3 kilomètres.

Entre les systèmes dunaires, des dépressions

hydromorphes s'égrènent le long de la grande côte. Ce sont

les Niayes sensus stricto5, cuvettes inondées par des

fluctuations de la nappe phréatique au cours de l'année. La nappe

y affleure périodiquement, provoquant la formation de marais temporaires

ou permanents qui donnent son cachet particulier à cette

région.

Par ailleurs, les Niayes occupent une superficie de 2000

km2 environ et correspondent à une bande longue de 135 km et

large au maximum de 35 km. Elles abritent environ 419 espèces

représentant près de 20% de la flore sénégalaise.

Elles sont le lieu privilégié du maraîchage,

activité économique extrêmement importante tout le long de

cette côte, en plus de la pêche.

4 Ce sont des dunes appelées

également par les géographes de dunes ogoliennes car remonte au

temps géologique dans l'ère ogoliennes. Il ya de cela environ

25millions d'années.

5 Les Niayes sensus stricto ont des

formes et des dimensions très variables, on distingue deux types : - des

Niayes de petites dimensions orientées NNW-SSE,

- des Niayes de vaste superficie.

10

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

Ceci entraîne une disparition progressive de la

végétation naturelle. Ces activités sont menacées

en certains endroits par la progression des dunes jaunes

ravivées6 et par une salinisation des sols et de la nappe.

Sur le plan climatique, inscrites dans la moitié sud de la zone

sahélienne, les Niayes et la région de Dakar sont

caractérisées par l'alternance de deux saisons annuelles : une

saison humide concentrée sur trois mois (juillet, août et

septembre) et une saison sèche qui dure les autres neuf mois. La

région des Niayes bénéficie en plus d'un microclimat assez

particulier par rapport aux autres parties du pays qui s'intègrent dans

les mêmes domaines climatiques qu'elle. Elle est

caractérisée par des températures modérées

influencées par la circulation des alizés maritimes

soufflés par les courants froids des Açores. La proximité

de l'océan favorise le fort taux d'humidité relative de 15 % dans

les zones les plus éloignées de la mer. Ce taux d'humidité

peut remonter jusqu'à 90 % à partir du mois d'avril.

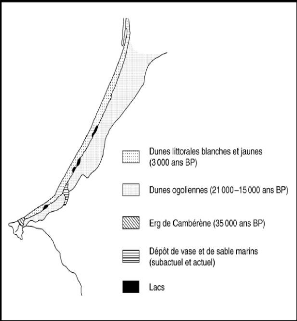

Carte n°2 : la Grande Côte au

Sénégal (de Dakar à Saint-Louis)

Source : enquête mémoire master II

environnement, 2010, M. SANOKHO

6 Ce sont des dunes de sables dont la coloration

demeure vive et claire en raison des phénomènes climatiques

changeant.

11

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

En effet, de nouvelles études dans l'espace

périurbain nous montrent : les Niayes à la fois une zone

d'agriculture semi-biologique et réserve d'équilibre biologique

avec plus de 140 espèces d'oiseaux et de reptiles (IRD, 1998). Ceux-ci

s'étendent derrière le cordon dunaire, le long de la côte

entre Dakar et Saint-Louis sont alimentées par une nappe

phréatique affleurant de 0,5m à 1m suivant les apports

pluviométriques et par des lentilles d'eau douce interdunaires

permettant des cultures maraîchères tout au long de

l'année. Soumises aux attaques anthropiques avec les

prélèvements effectués par un maraîchage intensif

d'une part et d'autre part, à une forte évaporation, le niveau

d'eau a considérablement diminué ces dernières

années. En plus, au niveau des Niayes, le DPM (en se

référant sur les 100 mètres de la limite des hautes

marées) concentre une importante réserve naturelle

constituée de mangroves et de marais.

Sur le plan écologique, la partie du DPM est une «

interface » soumises aux marées où sont en jeux des

phénomènes trophiques et fonctionnels très importants (un

écotone7 par rapport au paysage). En effet, a cause de la

montée des eaux maritimes de partout dans le monde, le littoral s'avance

sur les zones urbaines ou rurales en fonction des lieux. A cet effet, les

limites du DPM sont localement à mettre à jour

périodiquement à cause du recul du trait de côte, qui

pourrait être exacerbé par le changement climatique et la

montée des océans.

Une partie du DPM est juridiquement

protégée et classée suivant plusieurs

directives européennes (publié par Natura, 2000). Des

réserves naturelles nationales peuvent s'y étendre avec une

possibilité d'installer des parcs naturels marins ou encore des aires

marines protégées.

A l'instar des côtes ouest-africaines, les eaux

sénégalaises renferment une biodiversité riche qui

comprend, entre autres, des mammifères marins tels que les requins, les

lamantins, les dauphins, les otaries, les phoques, les baleines, les tortues

marines, les oiseaux côtiers (rapport national8, 2009).

Ces espèces qui étaient méconnues il y a

quelques années, font aujourd'hui l'objet d'une surexploitation qui

menace même leur survie. Par ailleurs, ces espèces subissent la

7 Zone de

séparation entre deux écosystèmes, autrement dit entre

l'écosystème marin et celui des habitations humaines ou

même écosystème constitué de terres

agricoles.

8 Ce rapport est publié en 2009 par la

direction de l'environnement et des établissements classés sous

l'institution tutelle du ministère de l'environnement et de la

protection de la nature modifiée et remplacée par le

ministère de l'environnement, de la protection de la nature, des bassins

de rétention et lacs artificiels.

12

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

dégradation de leurs habitats et du milieu marin, cela

a pour conséquence, la réduction de la biodiversité et le

raccourcissement des chaînes alimentaires qui englobe la disparition des

espèces carnivores. A cela s'ajoutent, certaines mauvaises pratiques

comme la pêche à explosif, qui atteint présentement des

proportions inquiétantes, car, aboutissant à la

désertification des fonds rocheux littoraux, dans des fonds

dépassant, en général 35 mètres.

Consciente de cela, l'Union Internationale pour la

Conservation de la nature (UICN) a inscrit ces espèces dans sa liste

rouge, qui concerne l'ensemble de la communauté internationale, et a

tiré sur la sonnette d'alarme pour leur sauvegarde et leur

préservation.

En effet, la richesse de la biodiversité marine au

Sénégal se manifeste par l'existence de plusieurs types

d'écosystèmes côtiers. Ceux-ci existent sur tout le long

des côtes sénégalaises. Ils sont constitués par les

côtes sableuses (la Grande Côte), les côtes rocheuses

(presqu'île du Cap Vert), les zones humides côtières

(Niayes). Egalement, cette richesse biologique se distingue au

niveau de la mangrove, les îles sableuses et les bolons dans les deltas

du Saloum et du Sénégal et des vasières au sud de

l'embouchure de la Casamance.

Il faut retenir que dans cette présente étude

bien que spécifique à la grande côte, prête

l'attention sur les autres écosystèmes qui existent au

Sénégal lesquels méritent bien d'être

soulignés.

Pour cela, les développements suivants vont porter sur

la description des mangroves et marais un peu partout au Sénégal.

L'intérêt consiste à intégrer dans les

recommandations générales tous les espaces du DPM au

Sénégal, car (bien que chaque DPM recèle des

particularités), les lois seront communes et uniformes dans la

protection de l'environnement sur ce domaine.

13

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

Carte N° 1 : les différents

écosystèmes du Sénégal (la répartition des

parcs, réserves, aires marines protégées au

Sénégal)

Source : enquête mémoire master II

(in rapport érosion côtière 2005).

Au Sénégal, en plus des Niayes, une zone par

excellente du littoral, il existe d'autres écosystèmes dont nous

allons tenter dans les lignes suivantes de faire une présentation

très brève.

? LES MANGROVES ET MARAIS COTIERS

La mangrove se caractérise par la présence d'une

formation végétale particulière de palétuviers. Au

Sénégal, l'écosystème constitué de

mangroves, occupe une superficie d'environ 300 000 hectares, essentiellement

dans les estuaires du Saloum (environ 80 000 ha) et de la Casamance (environ

250 000 ha) (Diop, 1986 ; Seck, 1993, in rapport national 2009).

14

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

En Casamance, l'écosystème de mangrove

identifié, est l'un des plus productifs du monde. Il abrite des

espèces animales spécifiques (huîtres, balanes, arches,

crabes) mais aussi il sert de refuge à des espèces d'oiseaux

(hérons, aigrettes) et à des juvéniles de poissons ou de

crevettes. Il contribue ainsi de manière significative au bon

fonctionnement des communautés de poissons du plateau continental. Les

mangroves font l'objet d'exploitation abusive par les populations locales en

vue de satisfaire leur besoin nutritionnel et financière. Il s'agit

notamment des activités de récolte de coquillages (arches et

huîtres), en général effectuées par les femmes

(Descamps, 1994). Ces coquillages sont autoconsommés et

commercialisés sous forme séchée. Les feuilles et fruits

des palétuviers sont utilisés dans l'alimentation mais aussi dans

la pharmacopée. Quant au bois, il est aussi bien utilisé pour la

construction que comme source énergétique.

Au niveau des estuaires et du Delta du Saloum, il se forme

plusieurs réseaux de marigots « bolons » et de lacs autour

desquels se développement une diversité d'espèces. La

végétation constituée essentiellement de mangroves et de

prairies a halophytes (Marius, 1977) ou « tannes herbues », est

colonisée par des espèces comme exemple Ipomoea

pescaprae, Cyperus maritimus.

En plus d'une importance d'espèces

végétales, le Sénégal dispose d'espèces

animales dont la recherche menée par Bodian (2000), fait

révéler la présence de près de 260 espèces

sur les côtes sénégalaises. Les données de recherche

disponibles indiquent pour le Sénégal une biomasse annuelle

moyenne variant entre 1 100 tonnes et 9 700 tonnes. Cette biomasse peut

atteindre, en année favorable 15 000 tonnes.

Entre autres écosystèmes marins, on peut

évoquer la réserve naturelle du Djoudj. Elle est

située en milieu azonal à cause des conditions hydrologiques et

pédologiques de la plaine inondable. Cette réserve est inscrite

comme patrimoine mondiale de l'UNESCO, bénéficie également

de la protection juridique de la convention internationale sur les zones

humides d'importance capitale (convention de Ramsar 1971).

En effet, La grande richesse biologique des

écosystèmes côtiers et marins résulte de courants

marins ascendants appelés upwelling9 et de la

diversité des habitats. Les ressources halieutiques des zones

côtières et marines et l'avifaune des régions

deltaïques constituent les principales ressources biologiques de ces

écosystèmes qui sont affectées par la surpêche et

9 Le Sénégal dispose des côtes les

plus poissonneuses a cause des courants ascendants appelés upwelling.

15

Mater !!, droit de l'environnement. THEME : La

gestion de l'environnement sur le Domaine Public Maritime au

Sénégal : Etude

de la Grande Côte. Présenté par

Malick SANOKHO

l'exploitation du bois de mangrove. Ces pratiques abusives

constituent une menace pour la conservation de la biodiversité et des

écosystèmes marins et côtiers.

Les richesses écologiques et foncières qui

caractérisent le DPM font de lui, cette attraction exacerbée des

populations. Plusieurs activités humaines et industrielles y sont

localisées. Cela crée un fort changement du milieu dont l'analyse

suivante, nous éluciderons sur les aspects démographique et

socio-économique auxquels le DPM fait état.

|