|

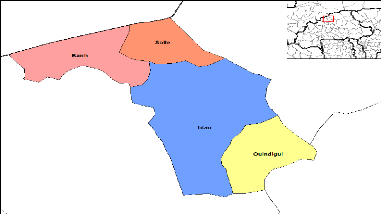

BURKINA FASO

*************

Unité-Progrès-Justice

Institut de Formation et de Recherche

Interdisciplinaires en sciences de la Santé et

de l'Éducation

(IFRISSE)

Mémoire en vue de l'obtention du diplôme

de Master II Spécialité : Sciences de

l'éducation

Option : Planification et management de

l'éducation

=========

Thème: Gestion de l'éducation en

situation de crise sécuritaire au Burkina Faso : état des lieux

et perspectives dans la commune de

Titao

Présenté par : Sous la direction de

:

SANA Moctar Abdoulaye Dr Etienne OUEDRAOGO

Composition du jury

Président : Dr Guy Romuald OUEDRAOGO Membre 1 : Dr Etienne

OUEDRAOGO Membre 2 : Dr Evariste Magloire YOGO Date de soutenance : 20 mars

2021

A

Ma femme, Salamata BaDini et à

mes enfants, Mohamed et Abdoul-Majîd

II

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce mémoire est rendue possible

grâce au concours de plusieurs personnes. Nous tenons ici à

exprimer nos sincères remerciements et reconnaissances à tous

ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la

production de ce document.

Nos remerciements vont particulièrement à notre

directeur de mémoire, Docteur Etienne OUEDRAOGO pour la

disponibilité, la rigueur, la patience et l'attention qu'il a toujours

manifestées à notre égard tout au long de la

rédaction de ce mémoire.

Nos remerciements s'adressent également à

l'administration de l'institut de Formation et recherche interdisciplinaires en

sciences de la santé et de l'éducation (IFRISSE) pour ses

diverses contributions à la réussite de notre formation.

A l'ensemble des enseignants de l'IFRISSE qui ont toujours

manifesté leur disponibilité pour la réussite de notre

formation, nous vous disons grandement merci.

A toute la première promotion des étudiants en

sciences de l'éducation de l'IFRISSE, vous nous avez permis, à

travers les échanges d'expériences, de tenir le cap

jusqu'à la fin de cette formation. Nous vous disons merci.

A l'ensemble des personnes qui ont bien voulu accepter se

prêter à nos entretiens et questionnaires, nous vous disons merci

pour votre disponibilité.

A Monsieur Adolphe TIONOU, Attaché d'administration

scolaire et universitaire, chef de service des études et de la

planification de la Direction Régionale de l'Education

Préscolaire, Primaire et Non Formelle (DREPPNF) du Nord, merci pour

votre simplicité et votre disponibilité à mettre à

notre disposition des informations statistiques.

A Monsieur Moustapha GUIRO, Attaché d'administration

scolaire et universitaire, chef de service des ressources humaines de la

Direction Provinciale des Enseignements Post-primaire et Secondaire (DPEPS) du

Loroum, merci pour l'hébergement et l'accompagnement dans

l'administration de nos questionnaires.

Nous ne saurions terminer nos propos sans dire merci à

nos parents pour ce qu'ils nous ont transmis comme valeurs et sans lesquelles

nous ne serions pas ce que nous sommes.

III

RESUME

L'éducation est un droit reconnu à tout individu

et inscrit dans la Constitution de la plupart des pays. Le Burkina Faso,

s'inscrivant dans cette logique, a élaboré plusieurs plans de

développement du secteur de l'éducation dont certains sont

toujours en cours d'exécution. L'objectif principal étant la

quête d'une éducation de qualité pour tous. Cependant, de

nouveaux défis s'imposent aux acteurs de l'éducation. Parmi ces

défis figure la scolarisation des élèves des zones

à forts défis sécuritaires. Cette problématique

constitue l'objet de notre recherche dont le thème est : «

Gestion de l'éducation en situation de crise sécuritaire

au Burkina Faso : état des lieux et perspectives dans la commune de

Titao». Notre ambition est d'appréhender les efforts des

acteurs directs de l'éducation dans le sens de favoriser une prise en

charge scolaire adéquate des élèves déplacés

dans la commune de Titao. Pour y parvenir, nous avons, après une

étude documentaire, procédé à la collecte de

données à travers des entretiens et des questionnaires. L'analyse

des données recueillies nous a conduit à la conclusion selon

laquelle, dans la prise en charge scolaire des élèves

déplacés dans la commune de Titao, les acteurs directs de

l'éducation mettent en oeuvre des pratiques efficaces en matière

d'éducation en situation de crise sécuritaire. Ces pratiques sont

entre autres la prise de certaines dispositions organisationnelles,

matérielles, psychosociales et la prise en compte de la

spécificité des élèves déplacés dans

la conduite des activités pédagogiques et socioéducatives.

Cependant, la vérité à laquelle nous sommes parvenu est

relative car nous ne sommes pas parvenu à une validation absolue de

toutes nos hypothèses de recherche. Des recommandations ont donc

été faites pour l'amélioration de la prise en charge

scolaire des élèves déplacés.

Mots clés : Education - crise

sécuritaire - gestion

ABSTRACT

Education is a right recognized for every individual and

enshrined in the Constitution of most countries. Burkina Faso, following this

logic, has drawn up several development plans for the education sector, some of

which are still being implemented. The main objective being the quest for

quality education for all. However, new challenges are facing education actors.

Among these challenges is the education of students in areas with strong

security challenges. This issue is the subject of our research, the theme of

which is: "Education management in a security crisis in

IV

Burkina Faso: state of play and perspectives in the

municipality of Titao". Our ambition is to understand the efforts of direct

education actors in the direction of promoting adequate school care for

displaced students in the municipality of Titao. To achieve this, after a

documentary study, we collected data through interviews and questionnaires. The

analysis of the data collected led us to the conclusion according to which, in

the school management of displaced students in the municipality of Titao, the

direct actors of education implement effective practices in matters of

education in situation of security crisis. These practices are among others,

the taking into account of some organizational, material, psychosocial

arrangements and the taking into account of the specificity of the displaced

students in the conduct of the educational and socioeducational activities.

However, the reality we have arrived at is relative because we have not

achieved absolute validation of all of our research hypotheses. Recommendations

were therefore made for improving the educational support of displaced

students.

Keywords: Education - security crisis - management

V

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS II

RESUME III

SOMMAIRE V

SIGLES ET ABRÉVIATIONS VI

LISTE DES TABLEAUX VIII

LISTE DES FIGURES X

INTRODUCTION 1

PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES 3

INTRODUCTION A LA PREMIERE PARTIE 4

CHAPITRE I : PROBLEMATIQUE 5

CHAPITRE II : CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE LA LITTERATURE

15

CHAPITRE III : METHODOLOGIE DE L'ETUDE 35

CONCLUSION A LA PREMIERE PARTIE 52

DEUXIEME PARTIE : ASPECTS PRATIQUES 53

INTRODUCTION A LA DEUXIEME PARTIE 54

CHAPITRE IV : PRESENTATION, ANALYSE ET INTERPRETATION DES

DONNEES COLLECTEES 55

CHAPITRE V : VERIFICATION DES HYPOTHESES DE RECHERCHE, LIMITES

ET RECOMMANDATIONS 88

CONCLUSION A LA DEUXIEME PARTIE 96

CONCLUSION GENERALE 97

BIBLIOGRAPHIE 99

TABLE DES MATIERES 102

ANNEXES i

VI

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AGR : Activité Génératrice de Revenus

APE : Association des Parents d'Elèves

AVS : Agent de la Vie Scolaire

CCEB : Chef de Circonscription d'Education de Base

CEB : Circonscription d'Education de Base

CEG : Collège d'Enseignement Général

CNSE : Coordination Nationale des Syndicats de l'Education

CONASUR : Conseil National de Secours d'Urgence et de

Réhabilitation

COPROSUR : Conseil Provincial de Secours d'Urgence et de

Réhabilitation

CPE : Conseiller Principal d'Education

DAMSSE : Direction de l'Allocation des Moyens

Spécifiques aux Structures Educatives

DPEPPNF/L : Direction Provinciale de l'Education

Préscolaire Primaire et Non Formelle du

Loroum

DPEPS/L : Direction Provinciale des enseignements

post-primaire et secondaire du Loroum

DRC : Conseil Danois pour les Réfugiés

EPT : Education Pour Tous

ESH : Enfants en Situation de Handicap

FMI : Fond Monétaire International

HCR : Haut-Commissariat pour les Réfugiés

IIPE : l'Institut Internationale de Planification de

l'éducation

INEE : Réseau Inter-agences pour l'éducation en

situations d'urgence

L.M.P.H.T : Lycée Municipal Pierre Hazette de Titao

LPL : Lycée Provincial du Lorum

MENAPLN : Ministère de l'Education Nationale, de

l'Alphabétisation et de la Promotion des

Langues Nationales

VII

OCDE : Organisation de Coopération et de

Développement Economique

OCHA : Bureau de la coordination des affaires humanitaires

ODD : Objectifs du Développement Durable

ONG : Organisation non gouvernementale

PDDEB : Plan Décennal de Développement de

l'Education de Base

PDSEB : Programme de Développement Stratégique

de l'Education de Base

PER : Programme d'Education par la Radio

PNUD : Programme des Nations Unies pour le

Développement

PSEF : Plan Sectoriel de l'Education et de la Formation

SIG : Service d'Information du Gouvernement

SSEZDS : Stratégie nationale de Scolarisation des

Elèves des Zones à forts Défis Sécuritaires

SSAP : Stratégie de Scolarisation

Accélérée/Passerelle

TBS : Taux Brut de Scolarisation

TICE : Technologies de l'information et de la communication

pour l'enseignement

VDP : Volontaire pour la Défense de la Patrie

VIII

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Les différentes provinces de la

région du nord 35

Tableau 2: Etat numérique des établissements par

commune 37

Tableau 3: Présentation de la population d'étude

44

Tableau 4: proportion des publics cibles dans la population

totale 45

Tableau 5: Echantillon par public cible 45

Tableau 6: Echantillon définitif 46

Tableau 7: Acteurs outils d'enquête 49

Tableau 8: Etat de recouvrement des questionnaires au niveau

des enseignants 55

Tableau 9: Etat de recouvrement des questionnaires

adressés au élèves 56

Tableau 10: Avis des enseignants sur les effectifs dans les

classes 58

Tableau 11: Avis des enseignants sur les formations

reçues 59

Tableau 12: opinions des enseignants sur le cadre de formation

59

Tableau 13: Avis des enseignants sur l'existence de supports

pédagogiques 60

Tableau 14: Avis des enseignants sur la dotation des

élèves déplacés en kits scolaires 60

Tableau 15: opinions des enseignants sur les services au

profit des élèves déplacés 61

Tableau 16: Avis des AVS sur les services au profit des

élèves déplacés 63

Tableau 17: Avis des élèves

déplacés sur les difficultés de réinscription 63

Tableau 18: Avis des élèves

déplacés sur le temps passé à la maison 64

Tableau 19: Avis des élèves

déplacés sur les facilitations de réinscription 64

Tableau 20: Avis des élèves

déplacés sur les soutiens en fournitures scolaires 65

Tableau 21: Opinions des élèves sur

l'acquisition de soutiens autres que les fournitures scolaires

66

Tableau 22: Sentiments des élèves avant

l'inscription dans l'établissement d'accueil 66

Tableau 23: Sentiments des élèves après

intégration des établissements d'accueil 67

Tableau 24: Avis des élèves sur les services

psychosociaux bénéficiés 67

Tableau 25: Avis des élèves sur l'attitude du

personnel éducatif 68

Tableau 26: Visualisation des tendances des réponses

des différents publics ciblent selon les trois

sous variables de la dimension no 1 70

Tableau 27: Avis des enseignants sur la présence

d'élèves déplacés dans leurs classes 71

Tableau 28: Opinions des enseignants sur l'assiduité et

la ponctualité des élèves aux cours 72

IX

Tableau 29: Opinions des enseignants sur la satisfaction en

besoins de matériels pédagogiques et

didactiques 73

Tableau 30: Avis des enseignants sur la pratique

d'activités socioéducatives 74

Tableau 31: Avis des enseignants sur les organisateurs des

activités socioéducatives 74

Tableau 32: Avis des enseignants sur la participation des

élèves déplacés aux activités

socioéducatives 75

Tableau 33: Avis des AVS sur la pratique d'activités

pédagogiques 76

Tableau 34: Avis des AVS sur la pratique d'activités

socioéducatives 76

Tableau 35: Opinions des élèves

déplacés sur leur capacité à apprendre 77

Tableau 36: Point de vue des élèves sur

l'existence d'activités de soutien extra-scolaire 78

Tableau 37: Opinions des élèves

déplacés sur la pratique d'activités

socioéducatives 78

Tableau 38: Visualisation des tendances des réponses

des différents publics cibles selon les deux

variables de la dimension no 2 80

Tableau 39: Avis des enseignants sur la mobilisation de la

communauté locale 80

Tableau 40: Avis des AVS sur la mobilisation de la

communauté locale 81

Tableau 41: Visualisation des tendances des réponses

des différents publics cibles concernant la

dimension no 3 84

X

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Evolution des taux de scolarisation au Burkina Faso

7

Figure 2: Hangar réalisé par des parents

d'élèves 83

Figure 3: Hangar réalisé par l'ONG

Solidarité Internationale 83

1

INTRODUCTION

Les objectifs du développement durable (ODD) que se

sont fixés les pays membres de l'Organisation des Nations Unies placent

la question du développement de l'éducation au premier ordre des

priorités. Aussi, la Constitution burkinabè, en son article 18,

reconnaît l'éducation, l'instruction et la formation comme des

droits sociaux. Par ailleurs, sa reconnaissance comme un puissant moteur de

développement économique et un excellent moyen de lutte contre la

pauvreté (PETIT & COMHAIRE, 2010) favorise aujourd'hui

l'adhésion de toutes les couches sociales à son

développement. Cependant, force est de constater que dans le monde et

particulièrement au Burkina Faso, nombreux sont les enfants qui,

jusqu'aujourd'hui, n'ont pas accès aux structures éducatives ou

qui n'achèvent pas quand ils entrent dans un cycle donné et ce,

pour diverses raisons. Amadou DIAOUNE (2016) mentionne cinq principales causes

du décrochage scolaire en Afrique francophone. Il s'agit de

l'extrême pauvreté de la population, des programmes scolaires peu

adaptés aux réalités économiques, sociales et

culturelles, du recrutement d'enseignants à faible niveau

académique, de la faiblesse des ressources publiques allouées au

secteur de l'éducation et des conflits et guerres.

Les conflits et guerres comme causes de décrochage

scolaire est une problématique qui est d'actualité au Burkina

Faso. En effet, depuis 2016, plusieurs établissements scolaires sont

fermés pour cause d'insécurité due à des attaques

terroristes. Ces attaques, au départ, avaient pour cible les forces de

l'ordre, les représentations de l'administration territoriale et les

espaces fréquentés par les expatriés (OUBDA, 2020).

Cependant, depuis janvier 2017, des enseignants dans le Sahel et le Nord du

Burkina Faso reçoivent des menaces de groupes terroristes. Ces menaces

ont été mises à exécution avec l'assassinat, le 3

mars 2017, d'un enseignant à Kourfayel, dans la province du Soum. Depuis

cet incident, beaucoup d'établissements scolaires ont vu leurs portes

fermées, laissant des milliers d'enfants et d'adolescents hors des

structures éducatives. Selon le Service d'Information du Gouvernement

(SIG), « la situation à la date du 15 février 2019 fait

ressortir 1135 établissements fermés empêchant 154233

élèves de jouir de leur droit à l'éducation dont

46% de filles » (

www.sig.bf/2019/02/communique-57/).

En pareille circonstance, le plus urgent pour ces populations

déplacées c'est de pouvoir se reloger et se nourrir dans un

environnement plus sécurisé. Mais face à cette situation,

l'éducation de ces enfants et adolescents déplacés pour

cause d'insécurité doit-elle attendre ? Nombreuses sont les

structures qui s'intéressent à l'éducation en

2

situation de crise. Ces structures sont entre autres les

institutions internationales telles que la Banque Mondiale, le Fond

Monétaire International (FMI) ; les organisations humanitaires (le

Haut-commissariat aux réfugiés (HCR), Save the Children, Human

Rights Watch, Plan International etc.) ; les collectivités locales ; la

société civile etc. Il s'agit pour ces différentes

entités, de participer, au nom du droit à l'éducation pour

tous, au financement, à la planification et la gestion des

systèmes éducatifs qui subissent les conséquences de

conflits armés ou de catastrophes naturelles. Comme toute

problématique, la question de l'éducation en situation de crise

intéresse aussi le chercheur. Machel, Lanoue, Chelpi-Den Hamer, Sinclair

etc. ont abordé cette problématique sous plusieurs angles dont

l'impact des conflits sur l'éducation, la planification et gestion de

l'éducation en situation de crise. Toutefois, la crise

sécuritaire que traverse le Burkina Faso, à l'heure actuelle,

impose une réflexion sur l'offre éducative en contexte

d'insécurité. Nous nous sommes alors proposé de mener la

réflexion sur le thème « Gestion de

l'éducation en situation de crise sécuritaire au Burkina Faso :

état des lieux et perspectives dans la commune de Titao».

L'étude à mener se veut être notre contribution

à l'atteinte des objectifs du système éducatif

burkinabè qui sont entre autres, l'accélération du

développement quantitatif et qualitatif de l'offre éducative et

la quête d'un système éducatif plus démocratique

(Loi d'orientation 2007). La réalisation du présent travail

commande le plan de recherche suivant :

- une partie théorique qui comporte trois chapitres

à savoir la problématique, le cadre de référence et

le cadre méthodologique ;

- une partie pratique qui est subdivisée en deux

chapitres, à savoir la présentation, l'analyse et

l'interprétation des données collectées ; la

vérification des hypothèses, les limites de la recherche et

recommandations.

PREMIERE PARTIE : ASPECTS THEORIQUES

3

4

INTRODUCTION A LA PREMIERE PARTIE

La première partie de notre recherche dresse le cadre

théorique. Elle est structurée en trois parties dont la

problématique, le cadre de référence et le cadre

méthodologique. Il s'agit dans le premier chapitre de faire un

aperçu sur le développement du secteur de l'éducation au

Burkina Faso, d'identifier les défis auxquels font face les acteurs de

l'éducation dans un contexte d'EPT avant de décliner les

questions, objectifs et hypothèses de recherche. Le deuxième

chapitre nous permet ensuite de clarifier les concepts clés de la

recherche, de définir les théories sur lesquelles la recherche se

fonde et d'explorer la littérature sur la question de l'éducation

en situation de crise. Enfin, dans le troisième chapitre, nous

présentons le dispositif méthodologique. Il s'agira

concrètement de présenter la zone d'étude, la

méthode de recherche, la population cible, les instruments de collecte

et les techniques d'analyse des données.

5

CHAPITRE I : PROBLEMATIQUE

BEAUD (1985, p. 31) définit la problématique

comme un « ensemble construit autour d'une question principale, des

hypothèses de recherche et des lignes d'analyses qui permettent de

traiter le sujet ». Ainsi, notre tâche, dans ce chapitre, est

de faire un bref aperçu sur le développement de

l'éducation au Burkina Faso, de voir les défis qui se

présentent au système éducatif burkinabè avant de

décliner les questions, les objectifs et les hypothèses de

recherche.

I.1) Contexte

Le contexte de notre étude présente les efforts

consentis par les autorités éducatives du Burkina Faso pour

assurer le développement du secteur de l'éducation. Il aborde

également les défis auxquels font face les acteurs et partenaires

de l'éducation dans leur quête de l'éducation pour tous.

I.1.1) Du développement du secteur de

l'éducation

Nelson Mandela disait ceci : « L'éducation est

l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde

». En effet, la nécessité d'éduquer n'est

aujourd'hui un sujet à débat pour aucune société.

Elle trouve, de ce fait, une place importante dans des Déclarations et

Conventions internationales qui invitent ou enjoignent les Etats signataires

à faire de l'éducation un droit fondamental pour

l'humanité. A ce titre, la déclaration universelle des droits de

l'homme de 1948 en son article 26 déclare que « toute personne a

droit à l'éducation ». Aussi, la convention relative aux

droits de l'enfant (1989), quant à elle, enjoint, en son article 28, les

Etats signataires à rendre obligatoire et gratuit l'enseignement

primaire et à favoriser l'accessibilité aux autres ordres

d'enseignement. Ces nombreux traités internationaux ont favorisé

la mise en oeuvre des politiques de l'éducation pour tous (EPT)

engagées depuis la conférence de Jomtien en Thaïlande en

1990, réaffirmées à Dakar en 2000 puis plus ciblé

à Incheon en 2015. Ces conférences se sont données pour

objectifs d'accorder à tous les enfants, jeunes et adultes,

l'accès à une éducation de base de qualité. La

conférence d'Incheon fixe l'échéance de l'atteinte de ces

objectifs à l'horizon 2030.

Le Burkina Faso, signataire des différentes

déclarations internationales issues de grandes rencontres sur

l'éducation, a inscrit dans sa Constitution, à son article 18, le

droit à l'éducation, à l'instruction et à la

formation pour toute personne vivant sur le territoire burkinabè. Ainsi,

la politique nationale considère l'éducation comme

« la priorité des priorités

». Ces engagements

6

internationaux et la disposition constitutionnelle nationale

ont conduit à des reformes du système éducatif et à

l'adoption de plans stratégiques afin de répondre aux besoins

éducatifs du moment.

C'est dans cette logique de quête d'une éducation

pour tous qu'il a été adopté en 2007, la loi no

013-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'éducation.

Cette loi stipule en son article 3 que toute personne vivant au Burkina Faso a

droit à l'éducation, sans discrimination aucune, notamment celle

fondée sur le sexe, l'origine sociale, la race, la religion, les

opinions politiques, la nationalité, ou l'état de santé.

Ce droit s'exerce sur la base de l'équité et de

l'égalité des chances entre tous les citoyens. L'article 15 de

cette même loi énonce les objectifs du système

éducatif burkinabè. Parmi ces objectifs, sont inscrits

l'accélération du développement quantitatif et qualitatif

de l'offre éducative de base et la réduction des

inégalités de toutes sortes en vue d'assurer l'encadrement de la

petite enfance ; la scolarisation de tous les enfants d'âge scolaire ;

l'alphabétisation, à court ou moyen terme, de tous les

adolescents et adultes analphabètes qui ont été

précocement déscolarisés ou qui n'ont pas

été scolarisés ; l'encadrement des enfants d'âge

scolaire et des adultes à besoins éducatifs spécifiques.

Par ailleurs, ces deux dernières décennies ont été

marquées par la mise en oeuvre de plans et programmes dont le plan

décennal de développement de l'éducation de base (PDDEB),

le programme de développement stratégique de l'éducation

de base (PDSEB) qui est à son terme et le plan sectoriel de

l'éducation et de la formation (PSEF).

Le PDDEB a couvert la période 2000-2009 avec un

objectif cible de 70% de taux brut de scolarisation. Il a servi de cadre de

référence à l'intervention des acteurs du système

éducatif au Burkina Faso. Ce plan visait l'accroissement de l'offre

éducative de base, l'amélioration de la qualité de

l'enseignement et le développement des capacités de pilotage du

secteur éducatif. Par ailleurs, le gouvernement du Burkina Faso a,

à la fin du PDDEB, engagé un autre programme afin d'assurer une

continuité dans la gestion programmatique du secteur de

l'éducation. Ce programme se veut encore plus global en incluant les

différents degrés d'enseignement et est beaucoup plus

orienté vers la recherche de la qualité de l'éducation

(OUEDRAOGO, 2016). Il s'agit du programme de développement

stratégique de l'éducation de base (PDSEB) qui couvre la

période 2010 à 2020 et qui envisage poursuivre le

développement de l'enseignement primaire mais aussi des autres niveaux

d'éducation à l'exception du supérieur et de la recherche.

Il envisage également diversifier les actions d'alphabétisation

et de post alphabétisation. Malgré les progrès

significatifs

7

enregistrés ces dernières années dans le

secteur, le système éducatif burkinabè demeure

généraliste, peu professionnalisant, peu adapté aux

besoins du marché de l'emploi et moins holistique d'où

l'élaboration du plan sectoriel de l'éducation et de la formation

(PSEF). Le PSEF (2017-2030) qui couvre l'ensemble des ordres d'enseignement

allant du préscolaire au supérieur, a pour ambition de contribuer

au développement du secteur de l'éducation et de la formation

à travers une coordination efficace et une mise en cohérence des

interventions de tous les acteurs. En effet, les programmes stratégiques

du PSEF sont le développement de l'accès à

l'éducation et à la formation ; l'amélioration de la

qualité de l'éducation et de la formation ; le pilotage et le

soutien au secteur de l'éducation et de la formation. Toutefois il est

à remarquer que dans la mise en oeuvre de ces politiques

éducatives, le PDSEB semble être considéré comme le

document de référence par le MENAPLN et ses partenaires

techniques et financiers. Le PSEF est rarement évoqué dans les

documents de planification opérationnelle.

L'engagement de l'Etat burkinabè dans la quête

d'une éducation pour tous a eu un écho favorable sur l'ensemble

du territoire. Les indicateurs d'accès et de couverture ces

dernières années portent à croire que l'objectif de

l'éducation pour tous à l'horizon 2030 (Objectifs de

Développement Durable) pourrait être atteint. En effet, les taux

d'accès et de scolarisation ont connu des évolutions

remarquables. Le graphique ci-dessous indique l'évolution du TBS entre

2013 et 2018

Figure 1: Evolution des taux de scolarisation au Burkina Faso

TBS au primaire, post primaire et secondaire

|

100

|

|

|

|

|

|

|

80

|

|

|

|

88,5

|

90,7

|

|

83

|

83,7

|

86,1

|

|

|

|

60

|

|

|

|

|

|

|

40

|

|

44,9

|

46,6

|

49

|

52

|

|

20

|

40,2

|

|

|

|

|

|

0

|

|

|

|

16,2

|

17

|

|

12,8

|

13,2

|

15

|

|

|

|

2013-2014

|

2014-2015 Primaire

|

2015-2016

Post primaire

|

2016-2017

Secondaire

|

2017-2018

|

Source : annuaires statistiques 2017-2018

primaire, post primaire et secondaire

8

Entre 2013 et 2018, le TBS, au primaire, a

évolué de 81,3% à 90,7%, avec un TAMA1 de

1,79%. Quant au post primaire, il a évolué de 36,7% à 52%

sur la même période, avec un TAMA de 5,28%. Le secondaire, avec

des taux nettement inférieurs aux taux des deux autres ordres

d'enseignement, a aussi vu son TBS passé de 13,9% à 17% sur cette

même période 2013 à 2018, avec un TAMA de 5,83%.

De façon générale, on peut constater

qu'entre 2013 et 2018, les TBS au Burkina Faso ont évolué de

façon croissante dans les trois ordres d'enseignement que sont le

primaire, le post primaire et le secondaire. Le secondaire enregistre

l'évolution la plus importante bien que les TBS dans cet ordre

d'enseignement restent les plus bas. Ces améliorations en matière

de scolarisation dans les trois ordres d'enseignement suscités seraient

la résultante des politiques d'éducation pour tous

engagées dans le PDDEB et le PDSEB et qui prend désormais en

compte le post primaire et le secondaire.

Malgré les efforts considérables

déployés par le Burkina Faso pour garantir le droit à

l'éducation pour tous, le système éducatif est

perpétuellement confronté à de nouveaux défis.

I.1.2) Les obstacles à l'éducation pour

tous

Au Burkina Faso, les taux brut de scolarisation de 2017-2018,

respectivement au primaire, post primaire et secondaire de 90,7% ; 52% et 17%

(voir graphique 1) permettent d'affirmer que malgré les efforts fournis

par l'Etat, les collectivités, les partenaires techniques et financiers

et les ménages, un nombre important d'enfants en âge d'être

à l'école et d'adolescents sont malheureusement hors des

structures éducatives. Ces taux brut de scolarisation permettent de

déduire qu'au Burkina Faso, jusqu'en 2018, plus de 9,3% des enfants dont

l'âge est compris entre 6 et 11 ans ne fréquentent pas le sous

cycle primaire. Ce taux est de plus en plus important lorsqu'on évolue

dans les cycles post primaire et secondaire. Il est de 48% au post primaire et

de 83% au secondaire.

Par ailleurs, les taux d'achèvement respectivement au

primaire, au post primaire et au secondaire en 2018 sont de 63%, 40,6% et 14,8%

(annuaire statistique, 2017-2018). Ces faibles taux d'achèvement

laissent percevoir une faible efficacité interne du système

éducatif car nombreux sont les enfants et adolescents qui

n'achèvent pas leur cursus scolaire.

1 Taux d'accroissement moyen annuel

9

Les raisons de la non scolarisation et/ou de la

déscolarisation des enfants au Burkina Faso sont légions. Pour

KONKOBO (2008), les causes de la non scolarisation ou de la

déscolarisation des enfants sont essentiellement d'ordre

économique et social. Il soutient que le faible revenu des parents

d'élèves conjugué aux coûts très

élevés de la scolarité constitue un facteur majeur de la

déperdition scolaire. Aussi, la mauvaise perception que certains parents

ont de l'école est source de déscolarisation. Cependant, un

phénomène nouveau vient s'ajouter à la liste des raisons

de la non scolarisation ou de la déscolarisation des enfants au Burkina

Faso. Il s'agit de la crise sécuritaire dans plusieurs localités

du pays. En effet, depuis l'année scolaire 2016-2017, l'école

burkinabè est la cible d'attaques terroristes récurrentes de la

part de groupes armés dans certaines régions du pays. Ces

régions à forts défis sécuritaires sont la

région du Nord, du Sahel, du Centre-Nord, de l'Est, de la Boucle du

Mouhoun et du Centre-Est. Cette situation a créé la psychose dans

le monde éducatif, entrainant l'interruption des activités

d'apprentissage, la fermeture et la destruction de plusieurs

établissements, la destruction du matériel, l'abandon

forcé des classes par les enseignants, la déscolarisation massive

des élèves ainsi que le déplacement des populations

à l'intérieur du pays. Cette nouvelle situation vient accroitre

le taux de déperdition scolaire au niveau national. Le ministre de

l'éducation national, de l'alphabétisation et de la promotion des

langues nationales, dans un point de presse en date du 15 février 2019

publié par le Service d'Information du Gouvernement (SIG) dans son

site

www.sig.bf, faisait la situation

des établissements fermés. En effet, à cette date, la

situation faisait ressortir 1135 établissements fermés

empêchant 154 233 élèves de jouir de leur droit à

l'éducation.

La menace qui pèse sur le monde éducatif dans ce

contexte d'insécurité a aussi fait l'objet d'une

déclaration de la Coordination Nationale des Syndicats de

l'Education(CNSE). En effet, la CNSE, dans sa déclaration du 06 Mars

2017 publiée par le site

news.aouaga.com, a informé

l'opinion de la situation sécuritaire délétère dans

les établissements d'enseignement de la région du sahel. Selon

ses informations,

L'école de Petèga dans le Département de

Diguel a reçu des visiteurs peu ordinaires le 25 janvier 2017 aux

environs de 16h. Armés et cagoulés, ils ont proféré

des menaces à l'endroit de l'enseignant qu'ils ont trouvé en lui

enjoignant d'enseigner désormais en arabe ou de quitter le village (

www.news.aouaga.com).

Aussi, le 31 janvier 2017 les écoles des villages de

Kouyé, de Goundoumbou et de Lassa dans le département de

Baraboulé reçurent la visite de ces individus avec pour

injonctions, l'enseignement

10

du coran et le port du voile par les enseignantes. En outre,

le vendredi 03 Mars 2017, les différentes menaces de ces hommes ont

été mises à exécution par l'assassinat de

l'enseignant Salifou Badini, Directeur de l'Ecole Primaire de Kourfayel dans

l'enceinte de son l'école.

Depuis l'incident de Kourfayel, beaucoup

d'établissements furent obligés de fermer les portes. Dans un

second communiqué de presse en date du 23 mai 2019 publié par le

SIG, le Ministre portait à nouveau à la connaissance de l'opinion

publique qu'à cette date, 1933 écoles étaient

fermées sur toute l'étendue du territoire burkinabè

laissant ainsi 326 152 élèves hors des structures

éducatives. Face à cette nouvelle situation, des mesures ont

été prises par l'Etat burkinabè afin que ces milliers

d'enfants et adolescents des zones d'insécurité puissent avoir

accès aux structures éducatives. Les plus illustratives sont

l'organisation, en 2017-2018, d'examens spéciaux au profit des candidats

du Nord et du Sahel et l'élaboration d'une stratégie nationale de

scolarisation des élèves des zones à forts défis

sécuritaires.

D'énormes efforts ont été consentis au

Burkina Faso pour assurer l'éducation pour tous. Cependant, il convient

de souligner que de nouveaux défis se présentent aux acteurs et

partenaires de l'éducation. Parmi ces défis figure en bonne

position la question de l'offre éducative en situation de crise

sécuritaire. Cette problématique retient notre attention pour

diverses raisons.

I.2) Justification du choix du thème de recherche

La décision d'étudier la question de la gestion

de l'éducation en situation de crise sécuritaire à travers

un mémoire de master est motivée par plusieurs raisons.

I.2.1) Les raisons personnelles

Nous exerçons dans le domaine de l'éducation et

nos obligations professionnelles consistent à mettre les

élèves dans des meilleures conditions d'apprentissage. Cela

implique la création d'un climat favorable aux apprentissages mais aussi

la création d'un cadre d'échanges avec les différents

acteurs locaux de l'éducation afin d'atténuer les risques de

déperdition scolaire. Cependant, la crise sécuritaire que

traverse le Burkina Faso nous amène à constater avec impuissance

la fermeture de plusieurs établissements laissant des milliers

d'élèves hors des structures éducatives. La question que

nous nous sommes posée est la suivante: Quelle est la posture de la

communauté éducative endogène pour sauver la

scolarité de ces enfants et adolescents qui fuient les zones

d'insécurité?

11

Certes, la scolarisation de ces enfants est un défi

à relever au niveau étatique mais il faut également une

mobilisation sociale pour accompagner l'action gouvernementale. Cette recherche

est alors pour nous, une occasion de voir de plus près la pratique des

acteurs et partenaires de l'éducation, à différents

niveaux de responsabilité, pour la quête d'une éducation

pour tous. Cela nous permettra ainsi de mettre concrètement en pratique,

sur notre lieu de travail, des connaissances techniques appropriées et

d'adopter de nouvelles techniques et habitudes de planification.

I.2.2) Les raisons politico-éducatives

Il convient de noter que d'énormes efforts sont

consentis par l'Etat burkinabè, les collectivités territoriales

et les partenaires techniques et financiers dans le domaine de

l'éducation ces dernières décennies. Ces efforts ont

permis d'améliorer considérablement les données en

matière d'offre éducative. Cependant, la question

sécuritaire sape aujourd'hui les énormes efforts des acteurs de

l'éducation et les plans de résilience face à cette

nouvelle problématique sont peu définis dans la politique

éducative. Le Ministère de l'Education Nationale, de

l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales (MENAPLN),

dans sa stratégie nationale de scolarisation des élèves

des zones à forts défis sécuritaires au Burkina Faso

2019-2024, mentionne que :

Grâce à la longue et relative période de

stabilité jusqu'en 2014, le pays n'a pas été

confronté à une crise humanitaire majeure, au-delà des

inondations du 1er septembre 2009 qui a quelque peu affecté le secteur

de l'éducation. La coordination des situations d'urgence n'est donc

qu'à ses débuts, même s'il existe des groupes sectoriels de

suivi de l'éducation en situation d'urgences entre-temps tombée

en léthargie mais réactivée en 2018 à la faveur de

la crise actuelle (SSEZDS, 2019).

Cette recherche pourrait donc contribuer à aider les

acteurs et utilisateurs des services éducatifs dans les prises de

décisions.

I.2.3) Les raisons scientifiques

Dans le champ universitaire, les travaux scientifiques

produits au Burkina Faso sur la question de l'éducation en situation de

crise semblent être rares. D'où l'intérêt d'une

meilleure appropriation de cette nouvelle problématique. Cette recherche

pourrait donc constituer « une propédeutique »

à toute recherche ultérieure au Burkina Faso sur la

problématique de l'éducation en situation de crise

sécuritaire.

12

L'éducation, en dépit de sa reconnaissance

universelle comme droit fondamental pour l'humanité, est mise en mal en

période de conflit armé. En effet, lorsqu'un Etat est

confronté à une situation de crise sécuritaire, il

rencontre le plus souvent des difficultés à garantir et

protéger les droits de l'Homme et particulièrement le droit

à l'éducation. Cela est dû au non-droit qui règne

dans ces zones de conflit, à savoir la destruction des infrastructures

et la désorganisation des ressources. Le développement d'un

programme scolaire qui répond le mieux possible aux besoins de la

population touchée par la crise est tout aussi vital dans un contexte

pareil. Il est donc important que des actions fortes et courageuses soient

entreprises afin de permettre aux enfants de continuer à

bénéficier de ce droit fondamental qu'est l'éducation.

Toutefois, SINCLAIR (2003, p. 30-31) affirme,

Aucune crise ne ressemble à une autre et il n'existe

pas de réponse miracle à ce type de situation. La solution doit

toujours être conçue au niveau local et s'appuyer sur une

évaluation participative des besoins afin d'atteindre les meilleurs

résultats le plus rapidement possible.

Notre question de recherche va donc s'intéresser aux

pratiques et sollicitations des acteurs endogènes de l'éducation

pour favoriser le maintien scolaire des enfants et adolescents

déplacés.

I.3) Questions, objectifs et hypothèses de

recherche

Nous déclinerons dans ce point la question principale

et les questions secondaires ; l'objectif général et les

objectifs spécifiques ; l'hypothèse principale et les

hypothèses secondaires.

I.3.1) Questions de recherche

La question principale qui oriente notre recherche se formule

comme suit : Dans quelles mesures les acteurs directs de

l'éducation en situation de crise sécuritaire mettent-ils en

oeuvre des pratiques efficaces pour la prise en charge scolaire des enfants et

adolescents déplacés dans la commune de Titao ?

Cette question principale suscite trois questions secondaires

:

? Quelles sont les dispositions organisationnelles,

matérielles et psychosociales prises par les administrations scolaires

au profit des enfants et adolescents déplacés dans la commune de

Titao?

> Quelles sont les activités pédagogiques et

socioéducatives conçues et pratiquées par les enseignants

et les animateurs de la vie scolaire au profit des enfants et adolescents

déplacés dans la commune de Titao ?

> Quelle est la contribution de la communauté locale

aux côtés de l'administration scolaire dans le cadre de la prise

en charge scolaire des enfants et adolescents déplacés dans la

commune de Titao?

I.3.2) Objectifs de recherche

Il s'agit pour nous, à ce stade, de définir

notre objectif général et les objectifs spécifiques. Notre

recherche vise à appréhender les efforts des acteurs directs de

l'éducation dans le sens de favoriser une prise en charge scolaire

adéquate des élèves déplacés dans la commune

de Titao.

De façon spécifique, il s'agit de :

> Découvrir et analyser la pertinence des actions

posées par les administrations scolaires d'un point de vue

organisationnel, matériel, psychosocial dans la prise en charge scolaire

des enfants et adolescents déplacés dans la commune de Titao.

> Rechercher et analyser les activités

pédagogiques et socioéducatives pratiquées par les

enseignants et les animateurs de la vie scolaire dans la prise en charge

scolaire des enfants et adolescents déplacés dans la commune de

Titao.

> Apprécier l'existence d'une mobilisation et un

engagement social en faveur de la prise en charge des élèves

déplacés dans la commune de Titao.

> Formuler des recommandations pour favoriser le maintien

scolaire des enfants et adolescents déplacés dans la commune de

Titao.

I.3.3) Hypothèses de recherche

Les hypothèses constituent des réponses

provisoires aux questions de recherche. Pour QUIVY et CAMPENHOUDT (2006)

cités par OUEDRAOGO (2016, p. 197), « un travail ne peut

être considéré comme une véritable recherche s'il ne

se structure autour d'une ou de plusieurs hypothèses. ».

Ainsi, il s'agira pour nous dans ce point, de définir

notre hypothèse principale et les hypothèses secondaires.

13

L'hypothèse principale qui sous-tend notre recherche est

la suivante :

14

Dans la prise en charge scolaire des élèves

déplacés dans la commune de Titao, les acteurs directs de

l'éducation mettent en oeuvre des pratiques efficaces en matière

d'éducation en situation de crise sécuritaire.

Cette hypothèse principale se décline en trois (03)

hypothèses secondaires :

? Les administrations scolaires prennent des dispositions

pertinentes du point de vue organisationnel, matériel et psychosocial en

vue d'assurer la continuité de la scolarisation des enfants et

adolescents déplacés dans la commune de Titao.

? Les enseignants et les animateurs de la vie scolaire

conçoivent et mettent en pratique des activités

pédagogiques et socioéducatives pertinentes et adaptées au

profit des enfants et adolescents déplacés dans la commune de

Titao.

? La communauté locale se mobilise et s'engage de

manière efficace et efficiente par des actions variées pour

soutenir l'administration scolaire dans une prise en charge des enfants et

adolescents déplacés dans la commune de Titao.

Les résultats de nos enquêtes nous permettront de

confirmer ou infirmer ces hypothèses en conclusion finale. En effet, il

s'agira pour nous de recueillir des informations auprès des acteurs

directs2 de l'éducation et d'autres personnes ressources et

de confronter ces informations. Cette confrontation nous permettra de mesurer

le degré d'application de mesures et initiatives individuelles et

collectives dans la prise en charge scolaire des élèves

déplacés ainsi que l'efficacité de ces mesures et

initiatives sur l'épanouissement des élèves

déplacés. La confirmation de nos hypothèses va se fonder

donc sur la reconnaissance des acteurs et bénéficiaires des

services éducatives de l'existence de mesures et initiatives de prise en

charge. Par ailleurs, la confirmation d'au moins deux hypothèses

secondaires nous permettra de valider l'hypothèse principale.

Il nous faut à présent aborder le cadre

conceptuel et la revue de la littérature afin de circonscrire le sujet

traité et d'élargir nos connaissances à travers les

écrits des auteurs qui se sont intéressés au même

champ de recherche.

2 Acteurs plus proches des bénéficiaires

des services éducatifs

15

CHAPITRE II : CADRE CONCEPTUEL ET REVUE DE

LA

LITTERATURE

Ce chapitre aborde trois points. Il s'agit de la clarification

des concepts, des théories de référence et la revue

critique de la littérature.

II.1) Clarification des concepts

Afin de mieux comprendre d'entrée de jeu le sens de

notre thème d'étude, une clarification conceptuelle

s'avère nécessaire. Selon QUIVY et CAMPENHOUDT (1995), «

sans la conceptualisation, la recherche se perd dans le flou,

l'imprécision et l'arbitraire». Ainsi, dans ce sous chapitre,

nous éluciderons quelques concepts indispensables à la

compréhension de notre discours. Il s'agit notamment des concepts crise

; éducation ; éducation en situation de crise ; gestion de

l'éducation ; activités pédagogiques et

socioéducatives ; prise en charge ; dispositions organisationnelles ;

dispositions matérielles ; dispositions psychosociales ; mobilisation

sociale et engagement social.

? Education en situation de crise

Avant toute définition, il convient de préciser

que le concept « Education en situation de crise » couvre plusieurs

appellations qui renvoient à une même réalité. Dans

les documents que nous avons consultés, il est parfois fait usage de

« Education en situation d'urgence », « Education en situation

de crise » ou « Education en situation de post-crise ». Pour la

présente recherche, le concept « Education en situation de crise

» sera utilisé. Mais essayons d'abord une définition des

termes « éducation » et « crise ».

Selon Georges ROCHE (2002), le terme « éducation

» vient du latin educare qui signifie d'abord tirer du sein de la

mère, puis amener à, élever. L'éducation est

à la fois le processus de développement des facultés

morales, physiques et intellectuelles et le résultat de ce processus. E.

DURKHEIM, quant à lui, la définit « comme l'action

exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont

pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objectif de susciter et

de développer chez l'enfant un certain nombre d'états physiques,

intellectuels et moraux que réclame de lui et la société

politique dans son ensemble et le milieu spécial auquel il est

particulièrement destiné ». Cette définition

donnée par Durkheim met en exergue les exigences de la

société sur le

16

comportement de l'individu, en tant que membre de cette

société, sans toutefois s'intéresser aux aptitudes

personnelles qu'il pourrait développer. Cependant, la Ligue

Internationale d'Education Nouvelle, citée par MIALARET (1976, p.5),

estime que

L'éducation est un processus qui « consiste

à favoriser le développement aussi complet que possible des

aptitudes de chaque personne, à la fois comme individu et comme membre

d'une société régie par la solidarité.

L'éducation est inséparable de l'évolution sociale ; elle

constitue une des forces qui la détermine ... ».

Cette définition donnée par la Ligue

Internationale d'Education Nouvelle nous semble plus démocratique car

elle met en congruence les intérêts individuels de l'être et

celles de la société.

Le mot « crise » quant à lui, est un terme

polysémique employé dans une multitude de domaines tels que

l'économie, la politique, la justice etc. Selon Le Robert, le terme

« crise » vient de l'étymon grec krisis, qui signifie

«décision » c'est-à-dire une réponse à

une situation particulière. Charles F. Hermann cité par YACOUBI

(2014) définit la notion de « crise » comme « une

situation qui menace les buts essentiels des unités de prise de

décision, réduit le laps de temps disponible pour la prise de

décision, et dont l'occurrence surprend les responsables».

C'est dire alors qu'une crise est un ensemble de difficultés qui affecte

négativement la bonne marche d'une situation jugée normale.

Cependant, LAGADEC(1991) pense que toute difficulté ne doit pas

être assimilée à une crise. Mais, c'est au moment où

les fonctions spécialisées dans la résolution de la

difficulté ne sont plus à mesure d'assurer le retour à la

situation normale qu'on parle de crise. L'on pourrait donc caractériser

la situation d'insécurité que traverse le Burkina Faso comme une

crise sécuritaire car les structures habilitées à assurer

la sécurité des biens et des personnes ne sont plus en mesure

d'atteindre leurs objectifs dans certaines localités du pays. Par

conséquent, des populations se déplacent pour rejoindre des zones

plus sécurisées. Nous pouvons dès à présent

envisager une définition du concept « Education en situation de

crise ».

Le Réseau Inter-agences pour l'éducation en

situations d'urgence (INEE) décrit l'éducation en situation de

crise comme :

une opportunité pour un apprentissage de qualité

à tout âge dans des situations de crise; y compris le

développement de la petite enfance, l'instruction primaire, secondaire,

non formelle, technique, professionnelle, supérieure et pour les

adultes, qui offre une protection physique, psychosociale et cognitive,

permettant de maintenir et sauver des vies (INEE, 2012).

17

Elle est envisagée à la fois comme un outil de

protection des enfants contre toutes formes d'exploitations et comme un

dispositif essentiel pour répondre aux besoins psycho-sociaux des

enfants et véhiculer des messages de paix et de réconciliation

(MAGALI, 2010). Par ailleurs, Save the Children dans son guide pour

l'éducation en situation d'urgence donne la définition suivante :

« un ensemble d'activités conceptuelles permettant aux

apprenants de continuer à s'instruire de manière

structurée, même dans des situations d'urgence, de crise ou

d'instabilité à long terme » (Save the Children, 2007).

Ainsi, nous pourrions, à la lumière de cette définition

dire que l'éducation en situation de crise est perçue comme un

effort supplémentaire fourni par les acteurs et les partenaires de

l'éducation afin de maintenir les enfants et les adolescents dans des

structures éducatives malgré la situation de crise.

? Gestion de l'éducation

Les définitions de la gestion varient selon les

auteurs. Pour TERRY et FRANKLIN (1985, p. 4), la gestion est « un

processus spécifique consistant en activités de planification,

d'organisation, d'impulsion et de contrôle visant à

déterminer et à atteindre des objectifs définis

grâce à l'emploi d'êtres humains et à la mise en

oeuvre d'autres ressources ». La définition de BERGERON (1984,

p. 91) semble se rapprocher de celle de TERRY et FRANKLIN. Pour lui, la gestion

est « un processus par lequel on planifie, organise, dirige et

contrôle les ressources d'une organisation afin d'atteindre les buts

visés ». Cependant, LASSEGUE et MEYER donnent chacun une

définition restrictive du terme gestion. Pour LASSEGUE (1993, p.197) la

gestion est « la réalisation d'objectifs par l'intermédiaire

d'autres personnes ». Quant à MEYER (1978, p. 68), la gestion est

définie au sens strict comme « la mise en oeuvre, par un

responsable, des ressources qui lui sont confiées, en vue d'atteindre,

en respectant certains nombres de règles, l'objectif pour lequel ces

ressources ont été mises en place ».

De ces différentes définitions, nous retenons

que pour certains auteurs, la gestion commence à partir de

l'élaboration du plan jusqu'à sa mise en oeuvre.

C'est-à-dire que la gestion englobe la planification. Pour d'autres

auteurs, par contre, la gestion se limite à la mise en oeuvre d'un plan

précédemment élaboré. Dans la présente

recherche, nous nous alignons derrière LASSEGUE et MEYER pour qui la

gestion se limite à l'exécution d'un plan en vue d'atteindre des

objectifs fixés. Par conséquent, la gestion de l'éducation

serait l'exécution d'un plan dans le secteur de l'éducation en

vue d'améliorer l'efficacité interne et externe d'un

système éducatif ou d'un sous-secteur de

18

l'éducation. Cette gestion est d'ordre administratif

mais prend aussi en compte les activités pédagogiques et

socioéducatives. (BERGERON-VACHON, 2014)

? Activités pédagogiques et

socioéducatives

Selon le Dictionnaire Le Larousse, une activité est un

ensemble d'actes coordonnés et des travaux de l'être humain, ou

une faction spéciale de cet ensemble. C'est aussi un ensemble de

phénomènes psychiques et physiques correspondant aux

activités de l'être vivant, relevant de la volonté, des

tendances, des habitudes, de l'instinct. Dans le cadre scolaire,

les activités sont des moyens d'action, des actes

quotidiens, mis en exergue par le formateur ou le facilitateur et

exécutés par les apprenants en interactions avec le guide ou des

pairs, pour obtenir un changement souhaité, défini d'avance par

un objectif opérationnel à court terme, un objectif

général à moyen terme ou un but à plus ou moins

long terme ; dans un programme ou un cycle de formation » (OKONGO,

2009).

De ce point de vue, les activités dites

pédagogiques ont un caractère obligatoire et sont soumis à

une évaluation sommative qui permet à l'apprenant de progresser

dans son cursus scolaire. Quant aux activités socioéducatives,

elles n'ont pas un caractère obligatoire mais elles complètent

l'action pédagogique et répondent à diverses demandes

d'ordre sociocommunautaire. Selon les objectifs visés par la

présente recherche, ces activités sont donc susceptibles d'avoir

un caractère plus particulier dans un contexte de prise en charge

d'élèves déplacés pour cause

d'insécurité.

? Prise en charge

Selon le Dictionnaire Le Robert, l'expression « prise en

charge», a le sens de prendre quelqu'un sous sa responsabilité,

d'assurer son entretien, ses dépenses. Cette définition semble

avoir une connotation financière. Pour BARTHOLD (2009), la prise en

charge est l'ensemble des procédés ou des stratégies

utilisés par une personne ou une institution pour satisfaire les besoins

d'une personne ou d'un groupe. Il est question, dans cette étude, de la

satisfaction des besoins scolaires des élèves

déplacés pour cause d'insécurité. La satisfaction

de ces besoins nécessite des dispositions qui sont d'ordre

organisationnel, matériel et psychosocial.

? Disposition organisationnelle

Selon le dictionnaire Le Robert, le terme « disposition

» renvoie à l'action de disposer, de mettre un certain ordre. Il

peut être utilisé au pluriel pour désigner les moyens et

précautions par lesquels

19

on se dispose à quelque chose. Dans l'expression «

prendre des dispositions », l'on aperçoit l'action d'adopter des

mesures, de faire des préparatifs en vue d'atteindre un objectif

précis. Une disposition organisationnelle serait donc un arrangement

organisationnel ou en d'autres termes, une coordination d'activités en

vue d'atteindre plus efficacement des objectifs fixés. Lorsque nous nous

situons dans le contexte de notre étude, il s'agit de voir tout ce qui

est entrepris en termes de coordinations d'actions pour faciliter d'une part le

travail du personnel éducatif dans la prise en charge des

élèves déplacés et d'autre part pour créer

les conditions favorables à leur(les élèves

déplacés) intégration ou réintégration

scolaire. Il s'agit concrètement de soumettre à une analyse, les

mesures de sécurité dans les structures éducatives, les

conditions d'accueil des élèves et des acteurs et la

capacité de ces acteurs à gérer des questions

spécifiques telles que la prise en charge des élèves

déplacés.

? Dispositions matérielles

Le matériel est l'ensemble des objets ou des

instruments utilisés dans une exploitation. En admettant la

définition donnée au terme « dispositions » dans le

point précédent, nous déduisons que l'expression «

dispositions matérielles » fait donc allusion à une

organisation des instruments nécessaires à la conduite d'une

activité. Dans le cadre de notre étude, il s'agit de

l'organisation des instruments nécessaires à la conduite des

activités pédagogiques et socioéducatives. Il est par

ailleurs important de rappeler que l'utilisation de l'expression «

organisation des instruments» dans ce contexte précis impose deux

interprétations. Il s'agit d'une part de l'acquisition du

matériel et d'autre part, sa mise à la disposition des usagers

que sont le personnel éducatif et les élèves.

? Dispositions psychosociales

Selon le Robert, l'adjectif « psychosocial »

désigne ce qui se rapporte à la psychologie humaine dans la vie

sociale. La psychologie humaine dans la vie sociale se centre sur l'individu

dans un groupe, des relations qu'il entretient avec le groupe ou bien de son

attitude et de ses représentations envers le groupe. Les dispositions

psychosociales dans le cadre de notre étude seraient donc une

préparation à une prise en charge des élèves

déplacés en vue d'une intégration adéquate dans

leur nouvel environnement scolaire. Cette prise en charge a lieu dans deux

domaines d'activités pouvant s'entremêler. Il s'agit d'une part de

l'interprétation du comportement de l'individu et d'autre part de

l'intervention qui recouvre l'information, la motivation, les conseils et

l'aide. Selon le Guide de

20

formation de base sur l'appui psychosocial en milieu scolaire

de l'Unicef (2011, p.5), ces actions doivent contribuer à :

- chasser chez les élèves le stress,

l'anxiété, la peur, la méfiance, les

préjugés, l'agressivité verbale et physique,

l'intolérance, le repli sur soi;

- développer chez les élèves des

sentiments et des comportements de responsabilité, de cohésion,

de confiance, de solidarité, de paix et de tolérance ;

- faire de l'école un milieu convivial, sain et protecteur

pour les filles et les garçons.

? Mobilisation sociale

Selon RAKOTOVOLOLONA (2008), la mobilisation sociale est un

processus qui utilise la communication pour rassembler un grand nombre de

personnes autour d'une action afin d'atteindre un objectif social commun

grâce aux efforts et aux contributions de tous. En d'autres termes la

mobilisation sociale met l'accent sur le rassemblement d'une communauté

autour d'un but commun dans un temps donné. Elle revêt une

importance capitale en matière d'éducation et surtout en contexte

d'éducation en situation de crise. En effet, l'éducation par

définition recommande une mobilisation qui se veut sociale autour de

l'enfant afin de l'inculquer les valeurs de cette société

à laquelle il va appartenir. Par ailleurs, l'affaiblissement de

l'appareil étatique en période de crise sécuritaire

(MACHEL, 1996) renforce davantage la nécessité d'une telle

mobilisation. La mobilisation sociale, dans le cadre de notre étude,

comprend toutes les activités de prise en charge, de sensibilisation, de

formation et d'animation permettant aux communautés de jouer pleinement

leurs rôles et responsabilités dans le sens d'accompagner les

acteurs éducatifs dans la prise en charge scolaire des

élèves déplacés.

? Engagement social

BERGERON-VACHON(2014) définit l'engagement social comme

le croisement des identités personnelles et collectives de personnes

impliquées dans une mobilisation sociale. Pour ION (2012), c'est une

forme de dialogue individuel et collectif. Il s'agit pour l'individu de

s'associer à une action collective sans renoncer à être

soi-même. L'engagement social implique donc une conviction et un

dévouement personnel de l'individu pour la défense d'une cause

commune orientée vers la quête d'une justice sociale. Il ne peut

donc y avoir de mobilisation sociale sincère

21

sans un engagement social. La prise en charge scolaire des

enfants déplacés ne saurait être une réussite sans

un engagement social.

II.2) les théories de référence

Notre souci dans ce sous-point est d'identifier des

théories sociologiques sur lesquelles la gestion de l'éducation

en situation de crise s'adosse pour orienter ses actions. Ainsi,

l'incrémentalisme, la théorie du capital humain et la

pédagogie différenciée ont été retenues pour

cette étude.

II.2.1) La théorie incrémentaliste de la

planification

L'origine de l'incrémentalisme est le plus souvent

associée aux travaux de Charles E. Lindblom, « The Science of

Muddling Through » parus en 1959. En effet, se fondant sur le concept de

rationalité limitée de l'être humain dans son anticipation

du futur (SIMON, 1955) cité par (Ba, 2019), la théorie

incrémentaliste considère l'activité de planification

moins comme la conception d'un plan-document formel qu'un « processus

itératif marqué par des ajustements continus suivant les

aléas de l'action » (QUINN, 1982). En d'autres termes, les

évènements imprévisibles qui surviennent dans

l'exécution d'un plan ne permettent pas d'anticiper les

réalisations futures. Ils imposent donc à l'organisation une

révision permanente des ambitions de départ. Dans cette

perspective la théorie incrémentaliste se caractérise par

sa souplesse et ses actions se déroulent de manière

itérative jusqu'à l'atteinte des objectifs visés. A ce

titre, les plans sont soumis à des changements imperceptibles par

l'adaptation progressive et continue de ses processus opérationnels.

Bien que notre champ d'étude soit la gestion de

l'éducation en situation de crise, nous évoquons cette

théorie de la planification qui, de par son fondement, nous rapproche

plus de la gestion du point de vue de TERRY(1985) pour qui la gestion est

« un processus spécifique consistant en activités de

planification, d'organisation, d'impulsion et de contrôle visant à

déterminer et à atteindre des objectifs définis

grâce à l'emploi d'êtres humains et à la mise en

oeuvre d'autres ressources ». Dans la pratique quotidienne en

matière d'éducation en situation de crise, les acteurs de

l'éducation tentent toujours de s'adapter à la

réalité du terrain et aux besoins des bénéficiaires

de l'action éducative. Le gestionnaire ne saurait donc se contenter d'un

plan préétabli même si ce plan constitue une boussole pour

ce dernier.

22

Si la théorie incrémentaliste s'intéresse

à la gestion opérationnelle de l'éducation dans le

contexte de notre étude, la théorie du capital humain aborde un

aspect de la légitimité de l'éducation qui requiert la

mobilisation et l'engagement de toute la communauté.

II.2.2) La théorie du capital humain

Le capital humain peut se définir comme un ensemble

d'aptitudes, de connaissances et de qualifications que possède chaque

individu. Il se définit, selon l'OCDE (Organisation de

Coopération et de Développement Economique), comme «

l'ensemble des connaissances, qualifications, compétences et

caractéristiques individuelles qui facilitent la création du

bien-être personnel, social et économique » (OCDE,

1998). Elle rajoute que « Le capital humain constitue un bien

immatériel qui peut faire progresser ou soutenir la productivité,

l'innovation et l'employabilité» (Ibid.,2001).

Samuelson et Nordhaus cité par FRAISSE-D'OLIMPIO (2009)

donnent ici une définition qui met en exergue le rôle de

l'institution scolaire dans le développement du capital humain. Ils

soutiennent que c'est le « stock de connaissances techniques et de

qualifications caractérisant la force de travail d'une nation et

résultant d'un investissement en éducation et en formation

permanente ». Le capital humain se développe en divers

occasions à travers l'acquisition de connaissances au sein de la

famille, les activités formelles d'enseignement et de formation, la

formation sur les lieux de travail et les connaissances acquises dans la vie

professionnelle et également à travers les acquis informels

OKACHA (2015).

Les origines de la théorie moderne du capital humain

remontent aux années 1960 avec Théodore Schultz et Gary Becker

à travers leurs analyses théoriques et empiriques des liens entre

l'investissement en capital humain et la rémunération des

travailleurs.

En effet, Schultz s'est intéressé à

l'économie du développement où il est parvenu à la

conclusion selon laquelle la formation et l'éducation constituent un

moyen essentiel pour améliorer la productivité et par ricochet la

rémunération du travailleur. En effet, pour atteindre le

développement, il faut investir dans le domaine de la formation et

l'éducation qui sont des sources de production et d'amélioration

du capital humain.

Gary Becker, quant à lui, il est le précurseur

de l'économie comportemental. Sa conviction est qu' « il est

possible d'évaluer les déterminants économiques qui

influencent, même de façon minime, l'ensemble des comportements

humains » (FRAISSE-D'OLIMPIO, 2009). Becker a imprimé

sa

23

marque dans la science économique en l'associant

à des champs longtemps réservés à la sociologie

telle que l'éducation et la formation. Il estime que chaque travailleur

possède un capital dont la source est de l'inné d'une part et de

la formation d'autre part. Becker est du même avis avec Schultz que

l'optimisation du capital humain passe nécessairement par un

investissement dans l'éducation et la formation. Par ailleurs, le

salaire étant considéré comme la

rémunération de l'investissement dans l'éducation, le

revenu du travailleur dépendra alors de l'importance de l'investissement

dans le développement de son capital humain.

L'aspect qui nous intéresse dans cette théorie

et qui affecte notre thème de recherche est la mobilisation et

l'engagement social autour de la question éducative.

Conscient que l'éducation contribue au développement

humain, à l'insertion de l'homme et à sa participation à

la vie sociale, la communauté bénéficiaire ne limite pas

son action à l'envoi des enfants à l'école mais elle

participe à l'effort d'éducation à travers un

investissement humain, matériel et financier. En dépit du

contexte sécuritaire délétère actuel et aussi de la

pauvreté des ménages, ceux-ci doivent supporter les

différents coûts liés à l'éducation et

à la formation des enfants. Mais ils semblent désormais

comprendre le bien-fondé de l'éducation et la formation des

enfants et s'y investissent davantage malgré les difficultés.

II.2.3) La pédagogie différenciée

Selon ROBBES (2009), c'est au début du XXe

siècle que Celestin Freinet s'inspire des expériences de Helene

Parkhurst, Carl Washburne et Robert Dottrens pour mettre en place des plans de

travail individuel. Cela dans le but « de permettre à des

élèves d'âges, d'aptitudes, de comportements, de

savoir-faire hétérogènes, mais regroupés dans une

même division, d'atteindre par des voies différentes des objectifs

communs, ou en partie communs » (Inspection générale de

l'Education Nationale, 1980). Il faudra cependant attendre jusqu'aux

années soixante-dix pour voir la généralisation de ces

pédagogies dites différenciées dans les écoles

françaises et ce, à partir de la création du

collège unique accueillant tous les élèves. La notion de

l'équité va alors avoir tout son sens dans le processus

d'enseignement-apprentissage. Il ne s'agira plus de mettre les

élèves dans les mêmes conditions de passation

d'épreuve, mais plutôt de gérer chaque élève

selon sa personnalité et son origine sociale. Des

expérimentations vont donc être conduites par des chercheurs au

cours des années soixante-dix afin de développer cette nouvelle

pratique

24

pédagogique. Le but étant de favoriser des

pratiques pédagogiques inclusives dans des classes à effectifs

hétérogènes. Les éléments

caractéristiques de l'hétérogénéité

des élèves à partir desquels s'organise la

pédagogie différenciée sont les différences

cognitives, psychologiques et socioculturelles des apprenants. En effet, les

apprenants ne peuvent en aucun cas avoir un même degré

d'acquisition des connaissances que l'institution scolaire exige. Aussi, chaque

apprenant a un vécu et une personnalité propre à lui dont

relève sa motivation, sa volonté, son attention, sa

créativité, sa curiosité, son énergie, son plaisir

en contexte d'apprentissage.

En dépit de toutes ces différences entre les

apprenants qui compliquent davantage l'action pédagogique, la

pédagogie différenciée se fonde sur le principe

d'éducabilité de l'être humain et de l'idéal

d'égalité des chances pour tous pour légitimer son

application.

Cette pédagogie dite différenciée serait

une aubaine pour les apprenants en contexte d'éducation en situation de

crise sécuritaire. L'éducation dans la ville Titao ces

dernières années, objet de la présente étude, est

un cas illustratif. En rappel, depuis les fermetures d'établissements

scolaires pour cause d'insécurité dans la province du Loroum, les

établissements de la ville de Titao accueillent un nombre important

d'élèves issus des établissements fermés. Ces

élèves déplacés arrivent non seulement avec un

retard de progression dans les programmes d'enseignement mais aussi subissent

un choc psychologique dû aux situations qu'ils ont vécues. Ils

sont, dans la majorité des cas, intégrés dans des classes

ordinaires où les élèves sont déjà en avance

dans les programmes d'enseignement. L'enseignement de ces élèves

nécessite une prise en charge particulière qui fait

nécessairement appel à la pédagogie

différenciée.

II.3) La revue de la littérature

La revue de la littérature consiste en un compte rendu

analytique des productions scientifiques (mémoires, thèses,

articles scientifiques et ouvrages généraux) qui se sont

intéressées à la question traitée, ici, celle de la

gestion de l'éducation en situation de crise. Nous optons de

présenter ce compte rendu en fonction des concepts clés

élucidés ci-avant. Ainsi, nous nous intéressons à

la genèse du concept « Education en situation de crise » ;

à l'impact des conflits sur l'éducation ; à l'offre

éducative en situation de crise ; à la planification de

l'éducation en situation de crise.

25

II.3.1) De la genèse du concept Education en

situation de crise

Dans leur article Education et conflit : Les enjeux de l'offre

éducatif en situation de crise, MAGALI et al. (2010) donnent un

aperçu sur les arguments qui ont motivé l'émergence et le

développement de l'éducation en situation de crise. Pour ces

auteurs, l'émergence de ce nouveau paradigme résulte de

l'ambition de la communauté internationale à atteindre

l'éducation pour tous. En effet, à partir des années 1980,

l'éducation a été d'office considérée par

les institutions internationales telles que la Banque Mondiale et le Programme

des Nations Unies pour le Développement (PNUD), comme un indicateur de

développement humain. Par ailleurs, l'adoption en 1989 de la Convention

relative aux droits de l'enfant qui fait de l'éducation un droit

fondamental, a favorisé la mise en oeuvre de politiques de

développement du secteur de l'éducation à l'échelle

internationale.

Toutefois cet élan de développement de

l'éducation rencontrera des difficultés dans les pays en

développement. En effet, l'application des politiques d'ajustement

structurels dans les pays sous-développés, à la fin des

années 1980, conduira des Etats à réduire

considérablement la part de leurs budgets alloués au secteur de

l'éducation, considéré comme « non productif

».

Ainsi, à la faveur des assises juridiques qui font de

l'éducation un bien universel et de la « démission »

des Etats, les agences d'aide au développement se sont vue

obligées d'intervenir dans ce domaine pour le financer et proposer des

programmes d'intervention souvent imbriqués ou en marge des

systèmes déjà existant dans les pays

sous-développés. Les années 1990 et 2000 seront donc

marquées par des campagnes en faveur de l'éducation pour tous

à travers des conférences sur l'éducation telle que

Jomtien, Salamanque, Amman et Dakar. Aussi, les organisations de la

société civile sont mises à contribution, au nom de

l'approche participative, pour développer ce secteur qu'est

l'éducation (PETIT & COMHAIRE, 2010).

C'est dans cette nouvelle dynamique d'éducation pour

tous à l'horizon 2015 (Jomtien 1990), qu'un regard particulier est

accordé aux enfants vivant dans des zones de conflit ou atteints par des

catastrophes naturelles. Magali Chelpi-den Hamer précise que

l'expression « éducation en situation d'urgence » vit le jour

pour la première fois à la conférence d'Amman en 1996. Son

objectif était de concevoir des programmes spéciaux

d'éducation pour les enfants issus des zones de conflit ou de

catastrophe naturelle et qui n'ont pas accès aux structures

éducatives au même titre que les autres enfants.

26

Plusieurs auteurs se sont donc intéressés

à cette nouvelle problématique en l'abordant sous plusieurs

angles dont l'impact des conflits sur l'éducation, l'offre

éducative en situation de crise, la planification et la gestion de

l'éducation en situation de crise. Cependant, plus de deux

décennies après l'émergence du concept éducation en

situation de crise, certains pays et surtout les pays en développement

sont peu regardants sur la prise en compte d'actions préventives afin