Conclusion partielle

La partie nigérienne du lac Tchad, comme toute la

région du bassin est confrontée au problème

sécuritaire lié à la secte terroriste Boko Haram. Cette

dernière est responsable de plusieurs atrocités commises sur la

rive du lac, poussant ainsi les états à prendre des mesures

draconiennes. Toutes les activités socio-économiques et agricoles

se retrouvent en panne. Cette étude nous a permis de comprendre, les

différentes activités maraichères qui sont

pratiquées sur le site de Kimé Gana.

La composante ethnique des exploitants du

périmètre est mosaïque et regroupe entre autre: les Kanouri,

les Toubou, les Haoussa, les Peuls et les Touaregs.

Les exploitants du site sont majoritairement

analphabètes, mais ont subi un enseignement non formel. Les femmes

exploitantes sont nettement majoritaires par rapport aux hommes. Elles

participent vaillamment à toutes les activités culturales.

La gestion foncière est conférée à

la coopérative des producteurs maraichers dont le responsable principal

est la Présidente de la dite coopérative.

La majeure partie des semences proviennent des marchés

frontaliers du Nigeria et les différentes spéculations produites

sont vendues sur le marché de la ville de N'guigmi et dans les villages

environnants.

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 50

3.11 LES TECHNIQUES CULTURALES ET LE FACTEUR

FONCIER

DES CULTURES MARAICHERES A KIME GANA

Dans cette partie nous parlerons de la production

maraichère du site de Kimé Gana, les récoltes et les

différents circuits de commercialisation. L'utilisation des fertilisants

accroit la production maraichère ; nous allons identifier les engrais

chimiques autorisés par l'état nigérien et leur

provenance. Le conflit actuel a reconfiguré tous les circuits

économiques du bassin du lac Tchad en général et celui de

la commune de N'guigmi en particulier. Toutes les activités sont en

panne.

Le maraichage est activité qui permet de tirer profits

et participe pleinement à la réduction de la

vulnérabilité de la population.

3.11.1 Les techniques de production des cultures

maraichères 3.11.1.1 Les outils de production

Les outils de production maraichère sont : La houe, les

râteaux, la machette, la pelle, la marmite, le seau, l'arrosoir local et

moderne, la brouette, la corde, les puits maraichers, les puits traditionnels,

le forage, les pulvérisateurs.

Dans certain endroit du site, on trouve des puits

creusés manuellement, servant de retenue pour les parcelles

éloignées.

Tableau 7:Effectifs des maraîchers utilisant les

équipements agricoles

|

Producteurs

|

Equipements agricoles

|

|

Pulvérisateurs

|

Motopompes

|

Forage

|

Puits

|

Matériels rudimentaires

|

|

Grands

|

46%

|

0

|

100%

|

100%

|

100%

|

|

Moyens

|

35%

|

0

|

100%

|

100%

|

100%

|

|

Petits

|

19%

|

0

|

100%

|

100%

|

100%

|

|

Total

|

100%

|

0

|

100%

|

100%

|

100%

|

3.11.1.2 La récolte

Dans le périmètre de Kimé Gana la

récolte et la semi des produits s'effectuent à des

périodes bien distinctes. En ce qui concerne le gombo le

niébé et le maïs, les semis ont lieu lors du début de

la saison des pluies avec les premières averses. Leur récolte

s'observe pendant les mois de septembre et octobre. Quant aux autres

spéculations(le chou, la tomate, la salade, la carotte, l'oignon, l'ail,

la patate douce...) leurs repiquages s'effectuent pendant la saison

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 51

froide, allant de mi-novembre jusqu'à la fin du mois de

décembre. Ainsi la récolte de certains produits s'ensuit dans le

mois de février et peut s'étendre jusqu'en Avril, à savoir

: la salade, le chou, l'oignon, l'ail, la tomate, la carotte, et les plantes

rampantes (courge, concombre, patate douce...).

Cette tâche requiert un travail physique important

d'où alors l'appel à la main d'oeuvre salariale ; surtout avec la

présence des jeunes désoeuvrés qui ont quitté leurs

villages dans le bassin du lac Tchad à cause de l'instabilité

sécuritaire. Mais c'est surtout la main d'oeuvre la main d'oeuvre

familiale et l'entraide qui sont les plus sollicitées. Sur le

périmètre aménagé de Kimé Gana les femmes ne

se distinguent pas des hommes lors des différents travaux de semis ou de

récoltes, car elles représentent plus de 55% d'exploitants. De

même les enfants sont associés lors des récoltes et

s'occupent des activités moins pénibles. Pour des travaux

d'arrangement de canaux d'irrigation, la protection des champs contre les

maraudeurs et certains ennemis des cultures (oiseaux granivores et les animaux)

certains jeunes passent la nuit sur le site.

Notons que la récolte des feuilles du Moringa

oleifera s'observe le long de l'année.

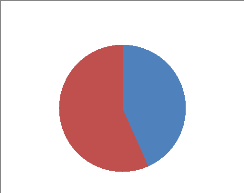

Le suivant graphique montre le mode de payement des contrats

de travail sur le périmètre aménagé. Ainsi les

exploitants procèdent au payement de contrat par le moyen d'une partie

de la récolte, dans ce cas 42,85 % des producteurs utilisent une partie

de leur récolte pour payer la main d'oeuvre. Ces travailleurs à

leur tour vendent leur part aux marchands de la ville pour subvenir aux besoins

de la famille. D'autres préfèrent négocier moyennant

l'octroi de l'argent et une partie de la récolte, ils

représentent 55,55% des producteurs maraichers. La frange partie (1,58%)

paye avec du cash, ce moyen est le moins observé sur le site, parce que

la main d'oeuvre salariale diffèrent en fonction des périodes.

Les modes (récolte, argent et récolte) sont plus observés

et permettent d'avoir du cash et une partie est utilisée dans

l'alimentation et l'autre destinée à la vente.

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 52

Figure 11: Mode de payement de la main

d'oeuvre

Ainsi 57 % des exploitants prétendent ne pas utiliser

de main d'oeuvre pour les différents travaux champêtres. Cela

s'explique par l'entraide familiale qu'on observe sur le

périmètre de Kimé Gana malgré la présence

des jeunes désoeuvrés ayant fui les villages riverains du lac. Le

manque des moyens financiers est l'un des facteurs qui poussent certains

producteurs à travailler la terre par la force de leurs bras. Sur le

site, des lopins de terres sont laissés sans culture faute de

matériels, d'intrants agricoles et les problèmes liés au

manque d'eau et à l'irrigation. De la préparation des parcelles

à la récolte des différentes spéculations et afin

de permettre une bonne production, les exploitants emploient une main d'oeuvre

composée en général de jeunes et des

déplacés provenant des villages riverains du lac Tchad. Les

exploitants qui utilisent la main d'oeuvre représentent 43% des

producteurs ; ces derniers ont des revenus nettement supérieurs à

leurs pairs. Le mode de paiement de cette main d'oeuvre diffère (Figure

11).

Sans main d'oeuvre

57%

Main

d'oeuvre

43%

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 53

Figure 12: Pourcentage des exploitants utilisant

une main d'oeuvre salariale

3.11.1.3 La production

La quantification de la production sur notre site

d'étude est difficile, on s'en tient aux estimations fournies par les

chefs d'exploitants. Certains producteurs enregistrent 2 à 3 campagnes

par an. Donc il est très difficile de déterminer avec

précision la quantité des spéculations ainsi vendues et

autoconsommées. Certains producteurs dont les plus vulnérables

vendent tout où une partie de leur récolte au moment où

les prix sont dérisoires.

Les unités de mesure les plus utilisées par les

paysans pour quantifier la production sont : le bidon de 25 litres

(fréquemment de couleur jaune) qui est coupé à son

extrémité ou sur l'un des flancs et la mesure communément

appelée la tia, considérée comme l'équivalent de

2,5 Kg de céréale. Les cultures de maïs et du

niébé, sur ce site se font sur des petites surfaces bien

aménagées vu l'étroitesse du périmètre ;

d'où un faible rendement sur la production. Les spéculations

produites à Kimé Gana sont destinées à la vente et

à l'autoconsommation. Ainsi les cultures de maïs et du

niébé constituent l'alimentation de base de la population, bien

qu'une part soit mise sur le marché.

Sur le site, les magasins de stockage et les moyens efficaces

de conservation des produits récoltés sont très

limités. Les problèmes de conservation obligent les producteurs

à sécher chez eux les récoltes au fur et à mesure.

Cela évitera le maraudage et l'attaque des oiseaux granivores. Le

problème majeur est celui de la quantification de la production sur ce

site, on s'en tient à l'estimation des producteurs. Il est difficile

d'évaluer avec précision la quantité des produits

autoconsommés et celle vendue sur le site. Ainsi lors d'un entretien

avec un producteur, il affirme que : « je rentre chez moi avant le

crépuscule à cause des menaces de Varan malan (BH), donc le plus

souvent je vends mes produits de la récolte ici sur le site de

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 54

culture car des voleurs viennent la nuit pour

récolter les fruits qui sont murs sur différents endroits de mes

parcelles malgré l'état d'urgence instauré. Et aussi notre

coopérative ne dispose pas de grand entrepôt pour stocker la

production et à cela s'ajoute le problème récurrent de

transport vu la distance et le coût».

En plus de la production maraichère sur le

périmètre de Kimé Gana, on note une production

fruitière non négligeable. Cette dernière procure des

revenus saisonniers aux producteurs. Les differentes especes fruitières

qu'on rencontre sur ce site sont : le papayer (Carica papaya), le

citronnier (Citrus limon), le dattier (Phoenix

dactylefera)....

Ce pendant la production de ces plantes fruitières se

fait à des périodes distinctes, et la période de collecte

des données de terrain pour la réalisation de cette étude

n'a pas coïncidé avec la période des récoltes de ces

espèces sur le périmètre irrigué.

3.11.2 Commercialisation des produits maraichers de

Kimé Gana

Dans cette partie nous allons dans un premier temps parler de

la commercialisation et secondairement du circuit et les différents

acteurs de commercialisation.

3.11.2.1 Commercialisation

Les producteurs du site de Kimé Gana produisent pour

assurer l'autoconsommation et la vente. Ils écoulent les produits pour

faire face à des charges sociales et familiales vu le climat

d'instabilité et de vulnérabilité dans cette zone. Le

système de commercialisation des produits ici des cultures

(irriguées et de décrues) est perturbé à cause des

menaces du groupe terroriste Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. Beaucoup

d'acteurs dans ce domaine de commercialisation des produits étaient

obligés de se tourner vers d'autres activités pour subvenir aux

charges familiales.

Faute des moyens efficaces et de techniques de conservations

des produits alimentaires, la majeur partie des exploitants dont de nombreux

vulnérables sont le plus souvent obligés de vendre tout ou une

partie de la production au fur et à mesure de la disponibilité

des produits récoltés. Ainsi les grands producteurs et les

quelques rares moyens producteurs conservent certaines productions

jusqu'à l'inflation de leur prix sur les marchés, ou bien

jusqu'à leur rareté les différents marchés

nationaux ou de la sous-région. Au moment où les marchés

sont saturés et les prix dérisoires certains producteurs se

trouvent dans l'obligation de vendre une partie de la production juste

après les récoltes afin de pouvoir régler les dettes

contractées auprès de plusieurs acteurs intervenant dans le

secteur qui sont entre autre les commerçants de diverses produits

agricoles, les prestataires pour la main d'oeuvre, les transporteurs...

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 55

Aujourd'hui dans le secteur de la commercialisation on

remarque une réduction notoire d'acteurs à cause de la crise

actuelle qui a conduit à la fermeture de certains marchés

importants comme celui de Doro Léléwa et aussi à

l'interdiction de l'activité de pêche qui représente les

poumons économiques de la cuvette nord.

On rencontre des acheteurs qui sont de la commune de N'guigmi

qui effectuent le déplacement sur le site. Ce sont notamment les

revendeurs en général qui viennent acheter pour les revendre en

détail sur le marché de N'guigmi, chez les boutiquiers et aussi

sur les marchés des villages environnants. De même certains des

légumiers du site acheminent leurs propres récoltes sur les

différents marchés.

L'handicap majeur au développement de cette

activité tient au manque de conditionnement et de transformation des

produits. Les produits pourrissent suite à une mévente faute de

technique adéquate de conservation (Awal, 2011).

3.11.2.2 Circuit et acteurs de la

commercialisation

3.11.2.2.1 Le circuit court de commercialisation des

produits maraîchers

La figure 13 présente les circuits courts de

commercialisation des produits maraîchers à Kimé Gana. Les

transactions ont lieu directement entre le producteur et le consommateur. Ce

qui permet aux producteurs d'engranger plus de revenus par rapport au circuit

long.

Producteurs

Consommateurs

Figure 13 : Circuit court de commerce de

produits maraichers à Kimé Gana

Ces transactions sont le plus souvent assurées par les

hommes (70%), du fait de la division du travail et aussi les hommes passent

naturellement plus de temps dans les champs par rapport aux femmes. La

majorité des femmes propriétaires de terre responsabilisent

totalement les parcelles à leurs enfants ou leurs proches, du suivi des

travaux en pépinières jusqu'à la commercialisation. Par

contre d'autres femmes exploitantes (30%) généralement les petits

et moyens producteurs acheminent leur propre production sur le

marché.

Ce mode met directement en contact producteurs et

consommateurs au marché, car il permet aux producteurs de

réaliser une marge intéressante de bénéfices que de

passer par les intermédiaires comme dans les circuits longs.

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 56

3.11.2.2.2 Le circuit actuel de commercialisation des

produits maraîchers

Suite à la perturbation occasionnée par la crise

dans le bassin du lac Tchad, le secteur de La commercialisation de la

production était fortement tombé en panne. Ainsi le souci majeur

des paysans dans le contexte actuel est de satisfaire les besoins

immédiats. La commercialisation se fait sans aucune planification et de

façon incontrôlée par les exploitants car les plus souvent

les produits sont vendus à compte-goutte comme nous l'avions

remarqué lors de nos excursions sur le site. L'écoulement des

produits s'effectue suivant un circuit local, à cause du faible

rendement de la production sur ce site

Figure 14 : Circuit actuel de

commercialisation des produits maraichers

Le circuit commercial des produits est canalisé sur les

marchés locaux environnants et principalement dans le chef-lieu de la

commune. Les intermédiaires que sont les revendeurs, effectuent le

déplacement sur le site pour la collecte des produits auprès des

producteurs maraichers. Les revendeurs ravitaillent les marchés de

N'guigmi, de Kabléwa et ceux des villages. De fois ces mêmes

producteurs acheminent leurs productions sur les marchés pour la vente.

Ainsi en fonction des périodes les produits sont transportés

jusqu'à la ville de Diffa.

3.11.2.2.3 Circuit d'avant crise de commercialisation des

produits maraichers

Avant les attaques du groupe terroriste Boko Haram, les

activités économiques dans la cuvette nord du lac s'effectuaient

avec harmonie. Le circuit commercial était plus élargi et

s'étendait

des frontières tchadiennes en passant par le

marché de Doro Léléwa, Bilabrime et jusqu'aux

marchés frontaliers du Nigeria. Les produits maraichers de Kimé

Gana et les autres périmètres inondaient les marchés de

Diffa en passant par les marchés de Kabléwa et environs.

Producteurs

Revendeurs

Commerçants

Détaillants

Consommateurs Marchés

frontaliers

Marchés locaux

Tchad Nigeria

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 57

Figure 15 : Circuit d'avant crise de

commercialisation des produits maraichers

3.12 Les revenus et leur utilisation

L'utilisation des revenus issus de la vente des produits

maraichers varie en fonction des priorités et des besoins familiaux de

chaque exploitant. Depuis l'avènement de l'insécurité qui

a engendré une perturbation dans les activités quotidiennes,

satisfaire les besoins familiaux constitue l'une des premières

inquiétudes des chefs de ménages.

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 58

Tableau 8:Revenus monétaires et types de producteurs

|

Revenus

|

Nombre

d'exploitants

|

Pourcentage %

|

Types de producteurs

|

|

< 50 000 FCFA

|

17

|

28.33

|

Petits producteurs

|

|

50 000 à 100 000 FCFA

|

16

|

26.67

|

|

100 000 à 200 000 FCFA

|

11

|

18.33

|

Producteurs moyens

|

|

200 000 à 300 000 FCFA

|

12

|

20.00

|

|

300 000 FCFA à Plus

|

4

|

6.67

|

Grands Producteurs

|

60 100

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 59

Les modes d'utilisation des revenus monétaires

diffèrent en fonction des exploitants du site de Kimé Gana. Les

préoccupations sont entre autres : les achats de vivres, les besoins

familiaux, les cérémonies, l'achat du bétail plus

précisément les petits ruminants pour l'embouche, l'acquisition

des matériels et intrants agricoles.

Les revenus de la production varient en fonction de types de

producteurs. Ainsi 55% les petits exploitants ont un revenu dont le plafond est

de 100 000 FCFA et consacrent essentiellement leurs revenus aux achats de

vivres et à certains besoins primordiaux de la famille. Quant aux

producteurs moyens ils représentent 38.33 % et le sommet de leur gain

occasionné est de 300 000 FCFA. Seulement 6.67 % des producteurs

arrivent à s'en sortir avec un revenu pouvant aller au-delà de

300 000 FCFA, ils sont les plus aisés.

26.67

20.00

18.33

28.33

6.67

< 50.000 50.000 à 100 000 à 200 200 000

à 300 300 000 à Plus

100000 000 000

Figure 16 : Fréquence des

différents revenus des producteurs

Les revenus ainsi tirés par les producteurs sur le site

de Kimé Gana sont minimes à cause de la dégradation

provoquée de certaines structures comme les canalisations et la

destruction du couvert végétal suite au feu de brousse. Cette

installation anarchique et momentanée a accentué l'arrêt de

l'activité maraichère d'où la chute conséquente de

la production sur le site en particulier et la dans la cuvette nord en

général.

Tableau 9:

Tableau 9:Quelques espèces produites et leurs prix en

fonction des périodes: décembre 2017 et janvier 2018

(1000FCFA=600 Naira, période janvier 2018)

|

Speculations

|

Unité de mesure (Kg)

|

Prix à la

récolte

(FCFA)

|

Prix du sac de:

|

|

Oignon

|

Tia (2,5 kg)

|

500 FCFA

|

60 Kg 12 300 FCFA

|

|

Ail

|

Tia (2kg)

|

2500 FCFA

|

50 kg 62 300 FCFA

|

|

Pomme de terre

|

Tia (3kg)

|

700 FCFA

|

60 kg 13 000 FCFA

|

|

Moringa (séché)

|

Tia (0,5kg)

|

500 FCFA

|

20 kg 20 000 FCFA

|

|

Gombo

|

Tia (2kg)

|

600 FCFA

|

//

|

|

Tomate

|

Tia (2,5 kg)

|

1200 FCFA

|

Panier de 25 kg 11 200

FCFA

|

|

Chou

|

Sac de 65 kg

|

1 150 FCFA

|

//

|

Sur le site, les unités de mesure qui permettent de

quantifier la production sont généralement la mesure ou Tia et le

bidon d'huile de 25 kg. En plus les sacs de 50 et 60 kg sont utilisés.

Les prix des spéculations varient en fonction de la période des

récoltes. Par exemple sur le site, la mesure de la pomme de terre tourne

autour de 400 N soit 700 FCFA à la récolte et lorsque le produit

se raréfie son prix peut atteindre 1500 N soit 2 300 FCFA et le sac de

50 kg à 17 000 N soit 28 500 FCFA. Pour la tomate un bidon a une

contenance de 3 Tia soit 7,5 kg du poids net se vend à 2000 Naira soit

3000 FCFA. La Tia se vend à 1 200 FCFA lors de la période des

récoltes soit un prix approximatif de 480 FCFA /Kg. Lorsque le produit

devient rare sur le marché, notamment en avril et mars, le même

bidon peut atteindre un prix plafond de 3500 Naira soit 5 800 FCFA.

3.13 Les modes de conditionnement et de transport des

produits maraichers

Il s'agit du matériel que les exploitants utilisent

pour emballer les produits agricoles et les moyens utilisés pour le

déplacement de ces produits d'un point à un autre. Comment se

fait le conditionnement des produits maraîchers à Kimé

Gana.

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 60

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 61

3.13.1 Les modes de conditionnement

Les produits maraîchers sont transportés

lorsqu'ils sont emballés. Plusieurs emballages sont utilisés pour

conditionner les produits : les sacs de diverses natures sont utilisés,

les caisses et les cartons, les récipients tels que les bassines et les

plastiques sont aussi utilisés.

3.13.2 Les modes de transport

Les modes de transport varient selon les moyens et les distances

qui séparent Kimé Gana des

marchés. Plusieurs modes de transport sont utilisés

:

- le transport par portage des produits maraîchers à

pieds

- le transport des produits maraîchers à dos

d'âne

- le transport à moto avant son interdiction ;

- le transport à véhicule vers la ville de N'guigmi

et les autres localités.

3.14 Impacts de l'occupation momentanée des

déplacés du lac à Kimé Gana

3.14.1 Le choix du site

Le Niger a été l'objet d'attaques dans les

villes de Bosso, de Diffa et de Karamga et plusieurs autres villages de la

région qui ont été le théâtre de violences

inouïes, de meurtres, de viol de femmes, d'enlèvement d'hommes, de

femmes et d'enfants de tous âges.

Ces attaques perpétrées par la nébuleuse

Boko Haram dans la partie nigérienne du bassin du lac Tchad a conduit

les autorités nigériennes à prendre des mesures

drastiques. En mai 2015 lors de l'évacuation des iles du lac Tchad, deux

sites sont choisis pour accueillir les populations déplacés

à savoir Yébi et Kimé Gana. Ce dernier était

situé au nord du lac et proche de N'guimi, où l'on pratique des

cultures maraichères. Les autorités communales en concertation

avec le gouvernorat de Diffa, avaient décrété que ces deux

sites resteraient ouverts de manière temporaire, le temps d'organiser le

processus de relocalisation vers d'autres sites. Le site a été

réoccupé progressivement à la date du 15 Mai 2016 et un

appui de la mairie de N'guigmi a appuyé les exploitants par la

réhabilitation du forage artésien et la réparation de

certains chenaux à hauteur de 650 000 fcfa. En outre des semences ont

été distribuées par la Direction départementale de

l'agriculture aux exploitants dans le cadre de la reprise des travaux sur le

périmètre. La coopérative des producteurs a

collecté auprès des exploitants une somme forfaitaire de 1000N (1

500 FCFA) pour ses différents travaux annexes. Dans ses fonds propres la

coopérative a conçu un abreuvoir des animaux à raison

de

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 62

400 000 N ( 666 660 FCFA) et a clôturé le bassin

d'eau dont les travaux s'élèvent à 80 000 N (135 000

FCFA). Après le recasement de la population sur d'autres sites plusieurs

organismes ont assisté la vaillante population. C'est le cas

d'évoquer l'organisation non gouvernementale (ONG) KarKara qui avait

distribuée des jeunes plants d'arbres fruitiers et a fourni aussi des

tuyaux de canalisation.

3.14.2 Les dégâts

occasionnés

Le séjour sur le site de Kimé Gana a

occasionné d'importants dégâts dont entre autres :

L'occupation anarchique des espaces, la coupe sauvage et abusive du bois, la

destruction des parcelles de culture, la destruction des canalisations

d'irrigation.

A leur arrivée sur le périmètre, la

population déplacée s'est installée de façon

anarchique en occupant les espaces destinés à la culture

maraîchère; ce qui a eu pour conséquence directe la

destruction des parcelles en exploitation. A cela on note aussi les feux de

brousse et la coupe abusive du bois à l'intérieur comme à

l'extérieur du périmètre ce qui a pour impact la

destruction des ligneux et l'appauvrissement des sols.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

|

Découpage sauvage

|

Destruction

des parcelles

|

Occupation anarchique

|

Autres Impacts

|

Frequence

Figure 17: Fréquence des

différents revenus des producteurs

A certains endroits la clôture les grillages sont

emportés, ce qui favorise l'accès aux animaux d'où le

soulèvement d'un autre conflit entre les exploitants et les

éleveurs.

Le système d'irrigation des eaux peu performant s'est

retrouvé d'avantage endommagé. Tous ces aspects ainsi

évoqués, la panique et la crainte des « yaran malan ou

yaran djedji (désignation des éléments de Boko

Haram en Hausa) » ont conduits les différents acteurs

intervenant sur le périmètre à quitter et s'étaient

retrouvés sans travail.

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 63

A l'instar des déplacés, les exploitants se

tournent vers d'autres activités pour pouvoir subvenir aux besoins de la

famille. Les femmes (75%) qui constituent la majorité d'exploitants se

tournent vers les activités d'embouche ovine et le petit commerce ;

quant aux hommes, ils se lancent dans la maçonnerie, les petits

commerces, la fabrication et la vente du bois suite à l'exploitation du

Prosopis juliflora, qui est une espèce envahissante dans la

commune. Cette activité pratiquée en général par

les peuls, est aujourd'hui est l'oeuvre de tout le monde. Lors de notre

enquête sur le terrain nous avions rencontré des jeunes Boudouma

qui s'attèlent travaux rémunérateurs comme la vente du

charbon de bois, la maçonnerie, les

petits commerces .

Avant ce conflit notons qu'il est rare de voir les Boudouma

s'atteler à ces genre d'activités qu'ils trouvent marginales.

Le séjour de la population déplacée sur

le site n'avait point affecté les pratiques culturales sur le site de

Kimé Gana.

3.15 Les contraintes de la pratique des cultures

maraichage

Dans cette partie nous allons d'abord aborder les

différentes contraintes qui minent le développement des cultures

et les perspectives d'aménagement

3.15.1 Les risques liés aux produits

chimiques

Les producteurs sont amenés à utiliser de

nombreux produits chimiques dans le but d'accroitre la productivité. Sur

les marchés locaux, on y rencontre majoritaire des produits en

provenance du Nigeria et beaucoup ne sont pas autorisés. L'utilisation

des produits chimiques n'est jamais anodine, et il convient de les manipuler en

observant les précautions élémentaires liées aux

caractéristiques de ces produits. Les produits chimiques peuvent se

présenter sous plusieurs formes. Le mode de contamination par la peau

qui est le principal de contamination vis-à-vis des pesticides est

ignoré, ce qui amène une sous-utilisation des équipements

de protection cutanée et des règles d'hygiène. Lors de

notre enquête Sur le site de Kimé Gana, nous avons constaté

l'utilisation des produits phytosanitaires issus du Nigeria et ceux

fabriqués localement.

Le développement des pratiques culturales conduit

à une augmentation de l'utilisation des pesticides d'où des

impacts probables négatifs sur la santé humaine et animale

3.15.2 La pollution de l'environnement

Certains produits chimiques sont susceptibles peuvent avoir

des conséquences néfastes sur l'environnement :

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 64

- Par la contamination : Transfert d'un polluant d'un milieu

vers un autre (Pollution des sols, puis de la nappe souterraine.

- Par bioaccumulation : accumulation des polluants dans les

organismes vivants.

- En l'absence d'une véritable lutte contre les ennemis

des cultures, l'augmentation de la production maraichère entraine une

utilisation accrue des pesticides chimiques dont les impacts sur

l'environnement sont négatifs.

3.15.3 Les contraintes foncières

Théoriquement tout individu peut avoir facilement

accès à la terre de culture sur le site de Kimé Gana, la

gestion du foncier du site est sous l'égide du chef coutumier. Donc il

n'est pas évident d'être un propriétaire permanent d'un

lopin que ton est originaire du terroir, mais plutôt un détenteur

temporaire.

L'aménagement du périmètre irrigué

de Kimé Gana peut entrainer la perte des terres des pâturages et

cela peut-être à l'origine des conflits entre éleveurs et

maraichers.

3.15.4 Les contraintes financières

Le manque des moyens financiers des producteurs est un frein

aux pratiques du maraichage. L'absence des structures d'appuis (banques et les

micros finances) qui octroient des crédits bancaires conséquents

pour redynamiser le secteur et pousser les limites de la production.

3.15.5 Les contraintes de commercialisation

Depuis 2015 avec les attaques perpétrées sur

certaines iles comme celles de Karamga et les villages riverains du lac Tchad,

en général toutes les activités économiques de la

région du lac s'étaient retrouvées en panne. Ainsi tout le

circuit de commercialisation des produits halieutiques et agricoles s'est

effondré avec la fermeture de certains marchés frontaliers

importants tant au Niger qu'au Nigeria voisin. L'interdiction de certains

moyens de transport la réduction des heures de circulation

routière et la fermeture de certaines routes ont entrainé une

profonde perturbation de la commercialisation des produits agricoles et

halieutiques.

3.15.6 L'analphabétisme des

producteurs

La majorité des exploitants du site de Kimé Gana

sont analphabètes mais ont subi l'éducation traditionnelle dans

le cadre de l'école coranique. L'analphabétisme est un handicap

pour le développement de la culture maraichère.

3.15.7 Contraintes abiotiques

Le sud de la commune de N'guigmi est caractérisé

par des sols argileux hydromorphes, qui sont soumis aux aléas

climatiques et aux pratiques inappropriées de la gestion de la

fertilité

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 65

des sols. Les contraintes auxquelles font face la culture

maraichère sur le périmètre irrigué

sont :

La dégradation constante des sols à

l'érosion éolienne ;

La menace d'ensablement du site maraicher par le vent ;

La baisse constante de la fertilité des sols ;

Les pratiques inappropriées de la gestion de la

fertilité des sols :

Résidus de cultures généralement

brulés ou exportés hors des parcelles

Peu de restitution des résidus des cultures sous forme

d'amendements

Baisse de la pratique de la jachère

La non maitrise de l'eau pour l'irrigation des cultures

3.15.8 Les contraintes institutionnelles

La direction départementale de l'agriculture est un

acteur majeur qui intervient dans le cadre du développement agricole

dans le département de N'guigmi. Sur le site a lieu une distribution

dérisoire des intrants et matériels agricoles par l'état

ses partenaires. Depuis le début de cette crise plusieurs ONG et projets

interviennent superficiellement sur le périmètre de Kimé

Gana. D'autres directions étatiques sont quasiment inopérantes

sur le domaine agricole, notamment sur le maraichage, c'est le cas de la

direction départementale du génie rural.

3.15.9 L'absence des systèmes d'approvisionnement

et d'inaccessibilité des producteurs

On note un handicap dans le cadre d'approvisionnement des

matériels et intrants agricoles dans la commune de N'guigmi. Les moyens

et petits producteurs n'ont pas facilement accès aux intrants et

matériels agricoles qui sont sous la tutelle de la direction

départementale ; et les produits qui inondent les marchés locaux

sont des produits nigérians non autorisés sur le territoire.

L'inaccessibilité des producteurs surtout les moins nantis est

assimilable aux manques des moyens financiers, donc le recours aux produits non

autorisés mais bons marchés est obligatoire.

3.15.10 Les contraintes législatives

Les prétendus propriétaires des terres du site,

doivent être en possession des documents régissant le titre

foncier de leurs propriétés. Le code rural précise dans le

titre I du régime de la terre et en son article 10, il stipule que :

« La propriété selon le droit écrit résulte de

l'acquisition à titre privé d'une propriété

foncière rurale par l'un des actes ci-après :

- l'immatriculation au livre foncier ;

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 66

- l'acte authentique ;

- l'attestation d'enregistrement au dossier ;

- l'acte sous seing privé ».

3.15.11 Les contraintes biotiques

Il s'agit essentiellement des parasites de cultures causant

ainsi d'importants dommages, voire la destruction des cultures. Les producteurs

se plaignent du jaunissement de certains légumes comme les

variétés de piments, le chou pommé, la tomate.... (Photo

14).

Les cultures maraichères sont sujettes aux attaques des

insectes qui sont responsables de la faible production, les plus

fréquents sont les pucerons, les sauterelles...

Sur certaines parcelles et par endroit les insectes perforent

les feuilles des plants et les fruits ralentissant ainsi leur croissance. La

plus grande contrainte biotique à la production de manioc au Niger est

sans contexte la mosaïque africaine du manioc, maladie qui sévit

dans toutes les régions productrices de notre pays (Reca, 2017).

Sur le site les producteurs se plaignent des

dégâts causés par les nématodes parasites des

cultures maraichères qui détruisent les plants de tomates

à la racine.

A cela s'ajoute des contraintes parasitaires provoquées

par l'attaque des sauterelles et autres ennemies de cultures sur les jeunes

pousses.

Photo 14: Un plan de chou pommé

attaqué par des insectes (Cliché : Achahabou février

2018)

3.15.12 Les contraintes économiques

L'insuffisance des moyens financiers constituent un handicap

pour le développement de la culture maraichère vu le climat

d'instabilité sécuritaire qui caractérise la région

du bassin du

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 67

lac Tchad en général sur le

périmètre maraicher de Kimé Gana particulier. Toutes

sortes d'activités qu'entreprenaient les populations vivant dans la

cuvette nord se trouvent en panne, d'où la cherté et la

rareté des produits. Ainsi les petits producteurs peinent à

trouver les moyens nécessaires pour acquérir des matériels

et intrants agricoles malgré l'appui insuffisant de l'état

à travers la CAIMA (Centrale d'approvisionnement en intrants et

matériels agricoles) et ses partenaires. Les projets et ONG apportent

leurs appuis en formant une faible portion des producteurs sur les pratiques

culturales ; ce qui traduit une faiblesse de la coopérative des

producteurs au niveau du site. Les organisations paysannes ne sont pas bien

développées au niveau de la commune, elles doivent créer

une synergie avec les producteurs des autres sites maraichers et pouvoir tirer

des profits des meilleurs prix aux différents acteurs intervenant dans

la filière. Le manque de route reliant le site au chef-lieu de la

commune est une entrave capitale au développement du site, car rare sont

ceux qui acheminent leur récolte dans les véhicules de transport

; la plupart des producteurs transportent leurs biens soient à dos

d'animaux ou dans une charrette à boeufs.

Aussi l'analphabétisme des exploitants est une

contrainte majeure au développement socio-économique de la

filière.

Le manque de technique de conservation et de transformation

des produits est à la base de la perte d'une quantité importante

de récoltes en réduisant ainsi les potentialités de

commercialisation. Donc des actions et efforts doivent être entrepris

pour améliorer les techniques de conservation, de transformation, afin

d'acheminer les produits vers d'autres contrées lointaines pour la

commercialisation.

Pour augmenter la production au niveau du site, la

coopérative et ses partenaires doivent multiplier les forages et les

systèmes de distribution des eaux, afin de mettre en valeur la partie

non aménagée d'une superficie de 24 hectares.

3.15.13 Les contraintes matérielles et

techniques

Les contraintes techniques sont liées aux

différentes techniques culturales qui sont notamment, la faible

utilisation des engrais et produits phytosanitaires, l'inadaptation des

variétés et la mauvaise qualité des semences,

l'archaïsme des systèmes et techniques de cultures. Le

problème d'accès aux intrants et matériels en

qualité et en quantité constitue un frein au développement

de la pratique des cultures maraichères. Les producteurs ne disposent

pas d'organisation structurée tant pour l'approvisionnement en intrants

et matériels que pour la commercialisation de leur production. Le manque

des moyens de transport et le mauvais état de la route poussent certains

producteurs à vendre individuellement et instantanément leur

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 68

production sur le site. Ainsi lors de nos entretiens, il est

noté que l'un des obstacles majeurs au développement et à

l'intensification des cultures irriguées est le manque crucial de

financement qui n'autorise pas de investissements conséquents dans ce

domaine. A Kimé Gana le second facteur qui freine la filière

maraichère est l'insuffisance des techniques d'approvisionnement de

l'eau et des canaux d'irrigation.

La crise actuelle qui sévit dans le bassin du lac Tchad

a conduit à la fermeture de plusieurs marchés tant au nord du

Nigeria que dans certaines localités dans la région de Diffa, au

Niger, d'où l'absence de débouchés. Les structures

paysannes en relation avec les partenaires doivent revoir les circuits de

commercialisation afin de chercher des débouchés lointains

possibles.

3.15.14 Les contraintes d'irrigation et le manque d'eau

sur le site

Les contraintes liées à la production agricoles

sont multiples et concernent notamment les aspects économiques surtout

le manque des moyens financiers et des financements à la base. Sur le

plan technique seul un nombre limité de producteurs

bénéficie de formation de d'information sur les techniques de

gestion et production agricole et la plupart ne maîtrisent pas

correctement les techniques d'irrigation.

A cela s'ajoute un manque d'eau sur le site, qui est relatif

à la profondeur de la nappe, car beaucoup d'exploitants attendent au

crépuscule ou souvent tard dans la nuit pour procéder à

l'arrosage.

L'exploitation des aquifères à divers usages

à plusieurs conséquences sur la qualité, la gestion

rationnelle des ressources en eau souterraine.

L'utilisation des eaux souterraines pour la consommation

humaine dans le cadre de l'agriculture, de l'industrie et autres

activités productives, diminue considérablement la

productivité des aquifères captifs (DRHA, 2017). La figure 18

montre une augmentation de la nappe de Kadzel de l'an 2000 à 2002, alors

qu'une diminution significative est observée pendant cette

dernière décennie.

L'exploitation des aquifères à plusieurs

conséquences sur la qualité, la gestion rationnelle des

ressources en eau souterraine.

Ainsi lors de nos différents passages sur le site

d'étude, on a constaté que le seul forage artésien ne

couvre pas tout le besoin en alimentation d'eau du site, malgré les 4

bassins d'eau parfois fonctionnels. Ce déficit d'eau s'explique aussi

par l'interdiction notoire d'utilisation des motopompes surtout en ce temps de

conflit dans la région, car le groupe terroriste Boko

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 69

Haram et leurs complices profitent auprès des

populations pour se ravitailler en carburant et autres moyens de nuisance.

01-07-2000 01-07-2001 01-07-2002 01-07-2003 01-07-2004 01-07-2005

01-07-2006 01-07-2007 01-07-2008 01-07-2009 01-07-2010 01-07-2011 01-07-2012

01-07-2013 01-07-2014

NIVEAU D'EAU PAR RAPPORT A UN REPERE

29.30

29.20

29.10

29.00

28.90

Piézometre de Likitré: nappe du Kadzel

28.80

28.70

28.60

28.50

29.40

Figure 18: Niveau d'eau en mètre en

fonction du temps

3.16 Discussion

La production maraîchère fait partie des

activités agricoles exercée dans la commune de N'guigmi, plus

précisément sur le périmètre de Kimé Gana

qui autrefois était un village riverain du lac Tchad. La pratique de

cette activité répond à des logiques de

développement surtout dans le contexte actuel d'insécurité

et de changement climatique. Elle permet de lutter contre le chômage et

la réduction des vulnérabilités des populations

autochtones que celles fuyant le conflit dans le bassin du lac Tchad. Le

maraichage assure l'approvisionnement de la commune et ses environs en

légumes et autres produits maraichers. Les consommateurs ont directement

accès aux produits sur le site ou les marchés.

Plusieurs acteurs ou groupes d'acteurs interviennent dans la

filière dont les principaux les exploitants, la mairie, la chefferie

traditionnelle, l'Etat, les projets et ONG.

Il ressort des divers entretiens que les modalités de

l'accès à la terre sont multiples; on dénombre 5 modes

dont entre autre: l'héritage, le prêt, le don, l'achat, et le

gage.

Le taux d'accès pour l'héritage

représente 72%, contre 20% pour le prêt; mais ce dernier

s'effectue avec ou sans l'approbation des membres de l'organisation paysanne

qu'est la

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 70

coopérative de Kimé Gana. Ces données

peuvent être mises en corrélation avec les résultats

obtenus par Abdourahamani (2011), dans le polder de Boultoungour dans la partie

nigérienne du bassin du lac Tchad où il précise que le

prêt représente 86,84% et à lieu au près des chefs

des villages contre 13,15% pour l'héritage.

Par contre Awal (2011), mentionne lors d'une étude dans

le département de Madarounfa, qu'à Gabi 18,2% ont acquis leurs

terres irriguées par l'achat, alors qu'à Maradi commune il est de

35,7%, à Safo, 20% et 33,3% à Madarounfa.

Les superficies des exploitations sont classées comme

suit: Grande exploitation, exploitation moyenne et petite exploitation avec des

superficies respectives de 0,75 Ha, 0,25 Ha et 012 Ha, alors qu'à

Boultoungour, la taille moyenne de ces parcelles du polder est de 0,7 ha

(Abdourahamani, 2011). Ces résultats traduisent la petitesse du

périmètre qui est mis en valeur avec une superficie de 11 Ha.

Pour les différents travaux maraichers à savoir

la préparation des sols, le sarclage, la récolte, bon nombre

d'exploitants sollicitent la main d'oeuvre, car c'est une ressource facile

à cause des déplacements massifs des populations fuyant le

conflit dans le bassin du Tchad. Ainsi beaucoup de jeunes se retrouvent sans

travail préalable.

Le mode de payement de cette main d'oeuvre salariale est de

trois sortes à savoir : moyennant une partie de la récolte, par

argent cash ou les deux modes (argent et une partie de la récolte), avec

des proportions respectives 41,66%, 31,66% et 26,66%. La

rémunération moyenne est de 1000 Naira/homme et cela en fonction

du type de travail et de la durée.

Depuis l'avènement de cette insécurité

qui a occasionnée l'évacuation des villages riverains du lac et

leur relocalisation à Kimé Gana qui n'était pas sans

conséquence sur le rendement et la production maraichère. Kiari

Fougou (2014), souligne que l'irrigation est pratiquée sur les sites

maraichers dont le plus important est celui de Kimé Gana avec un

rendement assez bon. Certains engrais chimiques et produits phytosanitaires

sont interdits de commercialisation depuis 2015, ce qui a pour

conséquence un faible rendement et à cela s'ajoute l'utilisation

des outils archaïques et l'analphabétisme qui caractérise

les exploitants (seulement 18,33% sont instruits).

Le Nigeria qui fournit l'essentiel des produits

phytosanitaires et les engrais à travers les marchés frontaliers

.Certains utilisent des produits inefficaces qui sont accessibles à

moindre coût, mais dont l'utilisation peut entrainer des effets

néfastes chez l'homme.

La chambre régionale de l'agriculture de Maradi (2016),

confirme la nocivité de certains produits issus du Nigéria voisin

en ces terme : « un produit commercial avec comme matière

active le DDVP ou Dichlorvos (famille des organophosphorés), produit

interdit en Europe

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 71

pour toute utilisation, interdit au Maroc pour le

maraîchage, non autorisé dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest

sauf au Nigeria ».

Les structures étatiques ne garantissent pas les

quantités suffisantes à temps opportun et les produits sont

souvent inaccessibles aux petits et moyens producteurs.

Bien avant la crise de Boko Haram, une grande partie de la

production maraichère est écoulée sur certains

marchés de la région et plus loin jusqu'au marchés

frontaliers du Nigeria et rarement vers le Tchad.

Actuellement, la production maraichère issue du

périmètre irrigué de Kimé Gana est

commercialisée sur le marché de N'guigmi et dans certains

marchés hebdomadaires des villages environnants. En période

d'importante production de la tomate, du chou, du piment, de la pomme de terre

et de l'oignon ; les marchés de Kabléwa, Kindjandi et Diffa

servent de débouchés pour l'écoulement des produits.

Les producteurs tirent bénéfices de cette

activité malgré le maraudage nocturne constate sur le site, vu

l'instauration de l'état d'urgence dans lequel végète la

région.

Les revenus de producteurs proviennent essentiellement de la

culture maraichère. Néanmoins les petits et moyens producteurs

exercent d'autres activités génératrices de revenus leur

permettant de subvenir à certains besoins immédiats de leur

famille. Les activités secondaires exercées sont : la fabrication

et la vente du charbon de bois, les petits commerces, l'embouche caprine, la

maçonnerie, les petits travaux ménagers.

Le revenu moyen du petit producteur (55%) a un plafond de 100

000 FCFA consacré aux achats des vivres et du matériel agricole.

Les producteurs moyens représentent 38.33 % et le sommet de leur gain

occasionné est de 300 000 FCFA. Les plus aisés sont les grands

producteurs (6,67%) qui s'en sortent avec un revenu plafond de 900 000 FCFA.

Ces résultats comparés à ceux obtenus par Abdourahamani

(2011) lors d'une étude sur le polder de Boultoungour, montrent une

corrélation sur les revenus occasionnés. Cette étude

souline que le revenu moyen est de 95 600 FCFA pour les petits producteurs, 351

000 FCFA pour les moyens producteurs et 905 800 FCFA pour les grands

producteurs.

Une étude récente réalisée sur le

lac Fitri au Tchad, montre les gains financiers occasionnés par les

producteurs.

A Ouahigouya, dans le nord du Burkina Faso le maraîchage

rapporte en moyenne 75 000 FCFA/an à chaque producteur dans le cadre

d'adaptation et perception aux impacts des changements climatiques (Bognini,

2011).

Selon une étude réalisée par Napo (2103),

les coûts de production dans la Vallée du Sourou au Burkina Faso

en 2008 est 721 000 FCFA / ha.

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 72

A dire des acteurs la culture de la tomate sur une superficie

de 0,5 ha à Maafé (Tchad), peut rapporter jusqu'à environ

400 000 FCFA. Une étude de trois cultures dominantes à savoir la

patate douce, la tomate et le gombo sur une période de six mois

(octobre-mai) et sur une superficie d'environ 0,5 ha d'un groupement, montre

que les exploitants peuvent gagner jusqu'à environ 720 000 FCFA (Kiari

Fougou et al, 2018).

Les acteurs intervenant dans la production et la

commercialisation des produits maraichers sont : les producteurs, les ouvriers,

les commerçants, les collecteurs/revendeurs. Les revenus issus de la

production maraichère contribuent significativement à la

réduction de la vulnérabilité des populations meurtries

par la crise de Boko Haram. La pratique de cette activité permet de

réduire considérablement le chômage des jeunes et l'exode

rural.

3.17 Valorisation des cultures maraichères et

Perspectives d'aménagement du site de Kimé Gana

3.17.1 Valorisation de la culture

maraichère

L'organisation de la culture maraichère s'avère

un préalable à toute action visant une meilleure valorisation des

produits maraichers. Elle passe par une étroite collaboration entre les

différents acteurs intervenant dans ce domaine. La culture

maraichère répond particulièrement au besoin de

diversification et même de valoriser les efforts d'intensification des

moyens de production. Elle permet aux producteurs de tirer des importants

revenus et apporte des éléments minéraux et vitamines qui

font défaut dans le régime alimentaire. Cette activité

procure de l'emploi surtout aux jeunes désoeuvrés, qui sont

tentés par l'exode rural au péril de leur vie.

Le gouvernement actuel a marqué son

intérêt pour le développement de diverses activités

agricoles avec la création d'un organe dénommé : 3N(Les

Nigériens Nourrissent Nigériens). Ce dernier intervient dans

plusieurs domaines agricoles et assiste les coopératives des

producteurs. Il doit véritablement appuyer la plate-forme paysanne pour

une meilleure réorganisation des coopératives afin de mieux

écouler les productions au grand bonheur de toute une chaine d'acteurs,

en tirant le plus grand profit possible de la culture maraichère. Au

demeurant, tous les acteurs de la filière devraient être

intensément mobilisés pour un meilleur développement

durable des productions maraichères dans le pays en

général et sur le site de Kime Gana en particulier.

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 73

3.17.2 Perspectives d'aménagement du site de

Kimé Gana

Au niveau du périmètre irrigué de

Kimé Gana, des projets et ONG interviennent dans le secteur maraicher en

vue d'améliorer la production. Cependant l'état en collaboration

avec les partenaires travaillent sans relâches avec les producteurs pour

le développement de la culture maraichère. Les différents

organismes qui ont intervenus sur le site pour sa réhabilitation suite

à son occupation momentanée par la population

déplacée de certains villages qui ceinturent la partie

nigérienne du lac Tchad sont entre autres :

? La mairie de N'guigmi qui réhabilité le forage

artésien après le recasement des déplacés vers

d'autres campements à hauteur de 650 000FCFA,

? Projet Care : Cet organisme a fourni des semences aux

producteurs en février 2018,

? CICR : En novembre 2017 le CICR a octroyé aux

producteurs des semences et matériels agricoles (brouettes, tuyaux,

pelles, puisettes...),

? ONG VND NOUR : Cette structure locale a

réhabilité le forage artésien et les canalisations

défectueuses à hauteur de 650 000 FCFA en juillet 2017,

? Croix rouge nigérienne : qui a assuré la

formation des producteurs sur la fabrication locale des insecticides, et le

secourisme en cas d'accident de travail sur le site.

Ainsi le souci de permettre une meilleure production

maraichère sur le site, le Programme de réhabilitation et de

renforcement de la résilience des systèmes socio

écologiques du bassin du Lac Tchad (PRESIBALT) a prévu

d'aménager 23 à 25 hectares pour accroitre la production. Au

terme de l'étude, les résultats obtenus nous permettent de

formuler les voies prospectives pour une meilleure mise en valeur de la

production des cultures maraichères sur le périmètre de

Kimé Gana:

1 Réaliser le projet de transfert d'eau depuis

l'Oubangui au lac Tchad pour réduire la

sècheresse que vit le

lac Tchad en général et la partie nigérienne en

particulier ;

2 Etendre et diversifier les cultures irriguées sur le

site non mis en valeur ;

3 Assurer la disponibilité des semences et

sélectionner les variétés adaptées aux types de

sols ;

4 Réduire les pertes en eau par une meilleure maitrise

des besoins en eau de la culture irriguée ;

5 Mettre en place des systèmes d'adduction d'eau

à l'aide de l'énergie solaire pour une meilleure irrigation sur

le site ;

6 Freiner la dégradation accélérée

de la végétation au tour du périmètre en plantant

des arbres sur des grands espaces ;

Achahabou Hamissou /Master II EEDD/IS2E/UDA Page 74

7 Construire une route de N'guigmi au site de Kimé Gana

pour faciliter le transport ;

8 La réhabilitation de la route principale pour

accéder rapidement aux autres régions du pays et aux

frontières afin d'écouler les produits sur les marchés

hebdomadaires de grande, moyenne et petite importance.

9 Assurer des formations et encadrements des exploitants aux

techniques modernes de production, conservation et commercialisation des

produits maraichers;

10 Faciliter l'accès à tous les exploitants aux

matériels et intrants agricoles;

11 Favoriser la production du compost à partir des

résidus organiques et de la matière minérale.

12 Sensibiliser d'avantage la population sur le

phénomène de la destruction des arbres pour un

développement durable et une meilleure gestion de l'environnement.

13 La mise en place d'un système d'enregistrement

fiable des exportations et des importations, au niveau des frontières,

afin de pouvoir suivre l'évolution des flux.

14 La mise en place ou l'amélioration du système

d'information sur les marchés, avec une collecte sur les

quantités et les prix, assurée par une entité de la

fonction publique.

|