3.1.3 Les activités de restauration des

écosystèmes dégradés de l'AMP

3.1.3.1 Les causes de la dégradation des

écosystèmes marins et côtiers

Selon les pêcheurs et les principaux gestionnaires, la

rareté de certaines espèces est principalement due à

l'absence d'habitat adéquat à leur reproduction et à leur

survie. Cela provient, du chalutage démersal, de la surpêche, de

l'utilisation de filet dormant etc. L'ensemble de ces causes notées est

à l'origine de la menace de certaines espèces listées par

les pêcheurs (cf. Annexe 11). Cependant, des mesures doivent être

prises par les différents gestionnaires des écosystèmes

marins et côtiers sur l'applicabilité des lois et

règlements visant une gestion durable des ressources halieutiques.

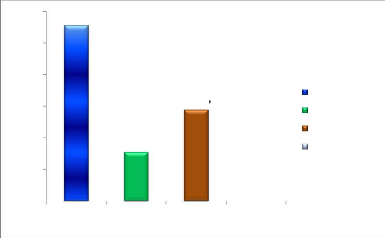

Les principales causes de la dégradation des

écosystèmes de mangrove au niveau de l'AMP sont : la salinisation

des sols selon 40,90% des femmes enquêtées, l'ouverture de la

brèche d'après 18,90% , le barrage de Diama selon 9,60%, les

changements climatiques pour 8,80%, l'utilisation d'instruments destructeur des

racines de palétuviers lors de la cueillette des huîtres selon 8%,

l'érosion côtière d'après 5,8% et l'acidité

des sols selon 8%.

40,90%

18,90%

8,80% 8,00% 9,60% 8%

5,80%

Figure 12 : Différentes causes de la

dégradation de la mangrove selon les femmes transformatrices

32

3.1.3.2 Les conséquences de cette

dégradation des écosystèmes mangrove

L'analyse de la figure 13 montre que les conséquences

de la dégradation de la mangrove sont

la baisse de la production

ostréicole selon 70%, une baisse des revenus d'après 20% et

le

déracinement des palétuviers selon 10% des femmes

enquêtées. Cependant, on constate que la

dégradation de

la mangrove favorise une baisse de la production ostréicole qui se

répercute sur

la vie socio-économique des femmes

transformatrices des huîtres à Diél Mbam.

Cependant,

Badji (2012) stipule que les activités de production sur

la mer et les côtes sont perturbées par

l'absence d'habitat ou

de végétation, et les conséquences de la

dégradation sont multiples et

néfastes pour l'environnement et

se répercutent sur la vie socio-économique de la population

Baisse de la production ostréicole

Baisse des revenus Déracinement des arbres

20%

10%

70%

Figure 13 : Conséquences de la

dégradation de la mangrove selon les femmes transformatrices

3.1.3.3 L'impact de l'immersion des récifs

artificiels sur les ressources halieutiques

En 2009, l'AMP de Saint-Louis dans le cadre de ses

activités d'aménagement, a bénéficié d'un

appui de Compact/FEM, pour la confection et l'immersion de trois cent deux (302

récifs artificiels) dans les zones de frayères (Zone de

Protection Intégrale) avec une technologie locale. Puis en 2014, sous le

financement du projet FEM, l'Aire Marine Protégée de Saint-Louis

à travers le GIE Suxali AMP a confectionné quatre cents (400)

récifs artificiels pour contribuer à l'atteinte des objectifs de

conservation du site. Ainsi, dans le courant du mois d'octobre, l'équipe

en place a programmé l'immersion des récifs artificiels en

mer.

3.1.3.3.1 Analyse comparative des résultats des

études biologiques de 2009 et de 2015 En 2009, vingt-cinq (25)

taxons d'un poids total de 73 kg ont été dénombrés

alors qu'en 2015 trente-quatre (34) taxons d'un poids total de 87,223 kg ont

été inventoriés au niveau de l'AMP de Saint-Louis. Pour

une période de six (6) ans, le nombre de taxons a évolué

de neuf (9) points avec un différentiel de poids de 14,223 kg.

33

Seules 12 espèces que sont Brachydeuterus auritus,

Chlorocombis chrysurus, Drepane africana, Cynoglossus senegalensis, Ephippion

guttifer, Ilisha africana, Pentanemus quinquarius, Pseudotolithus senegalensis,

Sardinella aurita, Sardinella maderensis, Stromateus fiatola et

Trichiurus lepturus sont communes aux deux pêches. Ainsi, ces 12

espèces en commune peuvent être considérées comme

étant la base permanente du peuplement de l'AMP de Saint-Louis en saison

froide. Cependant, en 2015, environ 402 individus composés de 34

espèces, appartenant à 20 familles ont été

identifiées (Cf. Annexe 12). En termes de diversité

spécifique la famille des Scianidea et des Mugilidae avec quatre (4)

espèces chacune sont les plus représentatives, viennent ensuite

les Ariidae (3 espèces) et les Portunidae (2 espèces). Ce

résultat peut être expliqué par l'effort de conservation

consentis pour l'amélioration de la remontée biologique au niveau

de l'AMP.

40

90

80

70

60

50

30

20

10

0

Etat de référence 2009 Pêche

expérimentale 2015

73

25

87,223

34

Poids (Kg) Taxons

Figure 14: Taxons et poids dénombrés

à l'AMP lors des deux pêches expérimentales

3.1.3.3.2 Niveau de satisfaction des pêcheurs

après immersion de récifs artificiels

Selon 44,4% des pêcheurs interrogés, l'immersion de

récifs artificiels est assez satisfaisante contrairement à 55,6%

qui pensent que l'activité n'est pas satisfaisante.

Satisfaisant Très

satisfaisant

Peu

satisfaisant

Pas

satisfaisant

Pas satisfaisant Peu satisfaisant Satisfaisant

Très satisfaisant

55,60%

28,90%

15,50%

0,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

34

Figure 15 : Niveau de satisfaction des

pêcheurs après immersion de récifs artificiels

|