|

Mémoire de Master M2 Professionnel

Présenté en vue de l'obtention

du

Diplôme en Analyse, Conception et Recherche dans le

Domaine de l'Ingénierie des Technologies en Education

(ACREDITE)

Rapport final du projet individuel

SCENARISATION ET MISE EN LIGNE D'UN COURS DE

MICROECONOMIE

POUR UN PUBLIC PROFESSIONNEL

|

Réalisé par :

Mohamed Ali Nahali

|

Sous la direction de : M. Jean-Bernard Cambier

Université de Mons

|

Année universitaire 2015-2016

ACREDITE

Mohamed Ali Nahali

Sommaire

Présentation du projet 10

L'ETUDE PREALABLE DU PROJET 14

Introduction 14

I. L'analyse des besoins 14

II. L'idée mobilisatrice 17

III. Les objectifs de ce projet 18

IV. Caractéristiques du public cible 18

V. Les conditions d'insertion 19

VI. Les caractéristiques de la population visée

20

VII. Les bénéfices attendus 20

VIII. Le choix du support de diffusion 21

IX. Les forces, faiblesses et contraintes du dispositif

21

X. L'enveloppe financière à mobiliser 22

XI. Présentation des résultats d'analyse des

besoins du public cible 23

Conclusion 32

Le cahier des charges 34

Introduction 34

I. Les objectifs et les compétences visés par

la formation 34

II. Les prérequis exigés 35

III. Les spécifications de public concerné

35

IV. Les stratégies adoptées 35

V. La structure modulaire 36

VI. Extraction et recueil des informations 39

VII. Processus d'évaluation des connaissances des

apprenants 39

VIII. Environnement d'apprentissage et son exploitation

41

IX. Echéancier d'exécution du projet : 42

Conclusion 43

Page | 1

2015-2016

|

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

L'élaboration du scénario d'apprentissage et des

interfaces 45

Introduction 45

I. Conception des situations d'apprentissage 45

Conclusion 61

La conception des supports multimédia et du

système d'encadrement 63

Introduction 63

I. Le choix des langages de communication et

l'élaboration du devis médiatique63

II. Le tableau des spécifications médiatiques

69

III. Le devis d'encadrement 70

Conclusion 71

La production et l'insertion de l'environnement

d'apprentissage 73

Introduction 73

I. Calendrier du déroulement de la phase

expérimentale 73

II. Préparation de la formation : Préparation

de l'environnement, test et évaluation

|

du dispositif

|

74

|

|

III. Déroulement de la formation

|

81

|

|

IV. L'échéancier de la phase de test

|

87

|

|

V. Les modalités d'encadrement

|

87

|

|

VI. Modalités d'évaluation

|

88

|

|

VII. Analyse des résultats de la phase

d'expérimentation

|

89

|

|

VIII. Bilan de l'expérimentation

|

93

|

|

Conclusion

|

101

|

|

Conclusion générale

|

102

|

|

Page | 2

|

2015-2016

|

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

Dédicace

A mes parents,

A ma femme

A mes enfants

Page | 3

A tous ceux qui me sont chers,

2015-2016

|

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

Remerciements

Une très belle expérience prend fin, une

année mémorable très riche en apprentissages,

caractérisée par de multiples échanges entre les

différents apprenants.

Malgré les nombreux sacrifices qu'il a fallu faire

afin de mener à bien cette formation ACREDITE, les nouvelles

amitiés qui se sont tissées avec les différents apprenants

représentent une importante source de bonheur.

Au terme de ce travail je prends le temps d'adresser Mes

plus profonds remerciements à :

Ma femme Rim, ma fille Nour et mon fils Ahmed sans

lesquels je n'aurais pas pu achever cette formation. Ma détermination,

ma motivation et mon engagement n'auraient pas été suffisants

sans tout le soutien de ma petite famille.

M Jean-Bernard Cambier pour son encadrement optimal tout

au long de la formation et en particulier durant la phase du projet individuel

pour ses encouragements et ses conseils ainsi que sa présence et

disponibilité. Son excellent encadrement a été lui aussi

un bon exemple d'apprentissage.

Aux membres de jury pour l'honneur que nous ont fait en

acceptant de rapporter et d'examiner ce travail.

Mes tuteurs pour la qualité de suivi et du tutorat

; monsieur Alain JAILLET, le responsable pédagogique, mademoiselle

Violaine CAPOROSSI, la Coordinatrice centrale de la formation, madame Besma BEN

SALAH, Coordinatrice de la formation à UNIGE, qui ont toujours

été à notre écoute tout au long de la

formation.

Page | 4

2015-2016

|

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

Liste des abréviations

UVT Université virtuelle de Tunis

|

LAM

|

Licence Appliquée en Management

|

|

LASTIC

|

Licence Appliquée en Sciences et technologies de

l'Information et de la Communication

|

|

LGC

|

Licence Fondamentale en Gestion Comptable

|

|

ELOLES

|

Licence fondamentale en "Electronics and optics e-learning for

Embedded Systems"

|

|

LAMSEN

|

Licence Appliquée en Marketing Electronique et

Numériques

|

Stratégies

|

|

PME

|

Petite et moyenne entreprise

|

|

|

MES

|

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de

la

Scientifique

|

Recherche

|

|

SWOT

|

(Strengths - Weaknesses - Opportunities - Threats)

|

|

|

IFeL

|

Ingénierie de la Formation en Ligne

|

|

|

CPP

|

Concurrence Pure et Parfaite

|

|

Page | 5

2015-2016

|

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

INTRODUCTION GENERALE

Page | 6

2015-2016

|

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

L'intégration des nouvelles technologies au niveau de

la sphère de l'éducation et de la formation représente un

apport considérable permettant de transformer les techniques et la

manière d'enseigner. Par ailleurs et face aux multiples besoins d'un

public parfois très particulier l'enseignant se trouve obligé

d'innover afin de trouver les solutions les plus adéquates pour

répondre aux besoins du public cible.

Dans cette logique et en fonction de ce que nous avons

reçu comme connaissance dans le cadre du Master ACREDITE nous avons

voulu proposer un projet dont l'idée principale consiste à mettre

à jour le cours de la microéconomie. Ce cours est dispensé

dans le cadre de la Licence appliquée en management (LAM) à un

public professionnel qui a des caractéristiques particulières.

Afin de mener à bien ce projet nous avons

procédé à une démarche selon un design

incrémental composé par cinq étapes.

Le présent document retrace et décrit les

différentes étapes de cette démarche. En effet, le

présent document est décomposé en cinq parties :

La première partie de document a été

réservée à une étude préalable du projet qui

représente une description globale en présentant les informations

nécessaires pour comprendre les objectifs de ce projet principalement

l'idée mobilisatrice. La première partie de ce travail a

été une occasion pour mener une étude auprès d'un

public semblable à notre public cible.

La deuxième partie de ce document a été

consacrée à la préparation du cahier des charges où

nous allons procéder à une analyse de la structuration des

contenus du cours. Pour finaliser ce cahier des charges nous allons effectuer

un recueil des informations de base nécessaires à la confection

du cours de la microéconomie, ceci nous permettra d'aboutir à ce

que l'on appellera la base de connaissances d'une part et à l'analyse

pédagogique des informations de base qui fournira le contenu

structuré du cours et conduira par la suite à l'organisation

modulaire du cours d'autre part.

La troisième phase de ce projet nous permettra de

préparer un scénario d'apprentissage approprié à

cette formation. En effet, il s'agit dans cette phase de poursuivre l'analyse

de la stratégie pédagogique entamée lors de la

deuxième partie de ce document. Nous procéderons aussi à

une description des modalités d'interaction entre les apprenants et le

tuteur. Notre objectif est d'aboutir à une spécification

précise des activités d'apprentissage qui seront proposées

à l'apprenant.

Dans une quatrième phase du présent document

nous présenterons le devis médiatique dans lequel nous allons

décrire les langages de communication à utiliser pour concevoir

l'environnement médiatique d'apprentissage ainsi que le devis

d'encadrement dans lequel le système d'encadrement à adopter sera

développé.

Page | 7

2015-2016

|

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

La cinquième et dernière partie de ce travail

représentera une description de la phase expérimentale de notre

projet où nous allons mener une description des différentes

démarches et tâches effectuées afin de mettre en

application réelle le présent projet.

Page | 8

2015-2016

|

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

PHASE I

L'ETUDE PREALABLE DU

PROJET

Page | 9

2015-2016

|

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

Présentation du projet

Le présent projet consiste à proposer un cours

en ligne en microéconomie. Ce cours est réservé à

un public spécifique composé par des étudiants qui

exercent une activité professionnelle parallèlement avec le

cursus de formation. Notre motivation de base est de présenter un cours

modulaire d'une manière simple et accessible à un public

d'apprenants qui n'ont pas suivi une formation économique et qui

retrouvent généralement les bonds de l'école après

plusieurs années d'arrêt des cours.

Le cours sera proposé dans le cadre d'une formation en

ligne (Licence Appliquée en Management "LAM") proposée par

l'université virtuelle de Tunis (UVT).

Dans le cadre de ce projet nous proposerons la

scénarisation et la mise en ligne d'un support de cours1 en

proposant des activités d'apprentissage appropriées au public

visé par cette formation.

1-2- Fiche signalétique du projet

|

Titre du projet

|

SCENARISATION ET MISE EN LIGNE D'UN COURS DE

MICROECONOMIE POUR UN PUBLIC PROFESSIONNEL

|

|

Nom du concepteur

|

MOHAMED ALI NAHALI

|

|

Public cible et ses

caractéristiques

|

Les étudiants de la première année de la

Licence Appliquée en Management "LAM" inscrits à

l'université virtuelle de Tunis. Ces étudiants sont

généralement :

? Des professionnels qui ont délaissé

leurs

études universitaires depuis un bon moment pour

exercer une activité professionnelle et veulent

actuellement faire une licence appliquée

en

mangement.

? Des professionnels qui ont d'autres

formations académiques et veulent faire une

licence

appliquée en mangement.

|

|

Besoins supposés

|

Pour mener à bien ce projet nous aurons besoins :

? Des ressources pédagogiques,

? Un éditeur de texte et un convertisseur PDF ;

? D'un espace d'hébergement sous Moodle.

|

|

Modèle pédagogique

|

LE COGNITIVISME

|

|

Pré requis

|

Les prérequis nécessaires à suivre ce

cours

|

1. Pour les besoins de ce projet et vu le temps

alloué à la phase d'expérimentation nous allons nous

limité seulement à deux chapitres.

Page | 10

2015-2016

|

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

|

sont :

· La notion d'un bien économique ;

· Les techniques de la dérivée

première ;

· Les techniques de la dérivée seconde ;

· La manipulation des

représentations

géométriques simple ;

· La résolution des équations de

première et de second degré ;

· La résolution d'un système

d'équation à

deux inconnus.

|

Objectif Généraux

|

Au terme de ce cours les étudiants seront capable de

:2

· Mener une analyse dans le cadre d'un

marché

de concurrence pure et parfaite (CPP) ;

· Déterminer et analyser les conséquences

de

l'équilibre du marché ;

· Analyser le comportement du

consommateur dans le

cadre d'un marché de CPP ;

· Déterminer et représenter la

contrainte

budgétaire d'un consommateur type ;

· Comprendre les critères de décision

qui

déterminent la décision du consommateur.

|

Contenus

|

Le cours sera composé de deux modules :

· Le marché ;

· Les préférences du consommateur.

|

Type de support envisagé

|

Le cours sera présenté sous forme de

document PDF et hébergé dans un espace de cours

Moodle.

|

Degré de maîtrise technique

nécessaire

|

Bonne maitrise de la plateforme Moodle

|

Partenaires impliqués et

déjà

contactés

|

UNIVERSITE VIRTUELLE DE TUNIS

COORDINATEUR DE LA FORMATION LAM (C'EST MOI-MEME)

|

Calendrier de réalisation

|

La première étape du projet sera

réservée à une étude préalable

· Préparation du cahier des charges

· Préparation du scénario

pédagogique

· Production des ressources

· Test et Dissémination du cours.

|

|

2 Pour les besoins de la phase

d'expérimentation nous limiterons notre travail

Page | 11

2015-2016

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

|

Modalités de dissémination du

projet

|

La dissémination du cours ainsi que la phase

d'expérimentation seront effectuées via

la

plateforme de formation hébergée par l'université

virtuelle de Tunis (UVT)

|

Modalités de financement

|

Les frais d'hébergement et de tutorat seront à

la charge de l'UVT

|

Contraintes à

|

prendre en

|

Les contraintes

|

compte et

|

ressources

|

En cas d'utilisation de séquences vidéos ces

|

nécessaires

|

|

séquences doivent être hébergés en

dehors du serveur ;

|

|

|

Les ressources

|

|

|

? Utiliser une chaine YouTube pour héberger

les vidéos

|

|

|

? Une plateforme Moodle

|

|

|

? Un espace d'hébergement de la plateforme

|

|

|

Moodle

|

|

Tableau I- 1 : Fiche signalétique du

projet

1.3 Méthode de travail

La conception et le développement de notre

environnement d'apprentissage fera appel à une démarche

incrémentale. Il s'agit en particulier de suivre une démarche

composée par un ensemble d'étapes planifiées. Chaque

étape est consacrée à l'élaboration d'une partie du

projet.

Page | 12

2015-2016

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

|

Le diagramme suivant donne une idée sur les

différentes étapes à suivre pour la finalisation de notre

projet :

Etude préalable

Elaboration du scénario pédagogique et des

interfaces

Conception des supports multimédias

Analyse et structuration des contenus

Production et insertion de

l'environnement

d'apprentissage

Diagramme I- 1 : Les 5 phases principales du

développement d'un environnement d'apprentissage.3

3 Source : Christian Depover, Jean-Jacques

Quintin, Bruno De Lièvre et Filippo : Méthodologie de conception

des environnements d'apprentissage multimédia » Le

Département des Sciences et de la Technologie de l'Education

Université de Mons Porco.

http://deste.umons.ac.be/cours/methcption/

Page | 13

2015-2016

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

|

L'ETUDE PREALABLE DU PROJET

Introduction

L'étude préalable d'un projet permettra de

mener à un schéma directeur. Ce dernier constitue le point de

départ d'un projet de formation fondé sur une démarche

incrémentale. Pour finaliser le schéma directeur de ce projet

nous commencerons par faire une analyse des besoins qui permettra de

déterminer les besoins de la population cible de ce projet,

l'idée mobilisatrice, les objectifs de la formation, les

bénéfices attendus, les conditions d'insertion du dispositif et

une estimation partielle des coûts

I. L'analyse des besoins

L'analyse des besoins individuels et systémiques sera

effectuée en se référant au travail de Peraya, D. &

Jaccaz, B. (2004) 4. Dans ce travail les auteurs proposent une

échelle à trois niveaux d'analyse : micro, méso et

macro

I-1- Le niveau macro : le Ministère de

l'Enseignement Supérieur et de la

Recherche Scientifique

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de

la Recherche Scientifique (MES) représente la tutelle des

établissements universitaires. Depuis plus de 10 ans le MES a fait du

e-learning une politique nationale au niveau de l'enseignement supérieur

tunisien. Plusieurs lois, circulaires, conventions et recommandations ont

été promulgués afin de faciliter l'instauration des

pratiques du e-learning au niveau de l'enseignement supérieur.

Sur le plan organisationnel l'UVT a été

créée par le MES pour développer les pratiques de

l'enseignement en ligne et ce de deux manières :

- En proposant des formations pratiques portant sur les

pratiques de l'enseignement

en ligne et à distance aux profits des enseignants

universitaires ;

- En proposant des licences et des masters en ligne pour les

étudiants ;

- En garantissant la gestion des serveurs et des dispositifs

techniques garantissant le bon fonctionnement des formations en ligne.

- En mettant le savoir-faire de ses techniciens à la

disposition des différents établissements universitaires relevant

du MES afin de les aider à monter des projets en relation avec le

e-learning.

I-2 Le niveau méso : l'université virtuelle

de Tunis

L'Université Virtuelle de Tunis (UVT)5 est

un établissement public créé en janvier 2002. La mission

principale de l'UVT est de développer des cours et des programmes

universitaires d'enseignement en ligne pour les universités

tunisiennes.

4 Peraya, D. & Jaccaz, B. (2004). Analyser, Soutenir, et

Piloter l'innovation : un modèle « ASPI». In Actes du Colloque

TICE 2004, Technologies de l'information et de la connaissance dans

l'enseignement supérieur et l'industrie (pp. 283-289). Université

de technologie.

5 UVT : http://www.uvt.rnu.tn/

Page | 14

2015-2016

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

|

Dans le cadre du programme IFeL6, l'UVT propose

plusieurs sessions de formations en technologies éducatives

En plus des différentes formations proposées

aux enseignants universitaires, l'UVT propose aussi à ses

étudiants plusieurs formations diplômantes sous formes de licences

et de masters en ligne.

Licences Masters

Licence Appliquée (L3) en Sciences et

technologies de l'Information et de la

Communication

« LASTIC »

|

Mastère Professionnel en Préparation

Physique « MP3 »

|

Licence Fondamentale en Gestion

Comptable « LGC »

|

Mastère Professionnel en Préparation

Mentale « M2P2 »

|

Licence fondamentale (L3) en «Electronics

and optics e-learning for Embedded

Systems»

«EOLES»

|

Mastère Professionnel management

intégré : Qualité - Sécurité

-

Environnement « MPQSE »

|

Licence Appliquée en

« LAM »

|

Management

|

Mastère professionnel en Nouvelles

Technologies des Télécommunications et

Réseaux « N2TR »

|

Licence Appliquée (L3) en Marketing

Electronique et Stratégies Numériques

«

LAMESN »

|

Mastère professionnel en Optimisation et Modernisation

de l'Entreprise « MOME »

|

|

|

Mastère Professionnel en Logiciels Libres « MP2L

»

|

|

|

Mastère Professionnel en Neuro-radiologie

et Neuro-imagerie Diagnostique

« MP2ND »

|

|

|

Mastère Professionnel en Ecotourisme

« MODECO »

|

|

|

Mastère de recherche en Valorisation et Gestion

Durable des Ressources Animales « VAGDRA »

|

|

Tableau I- 2 : Diplômes de licences et masters

proposés par l'UVT

L'UVT propose entre autre plusieurs autres missions :

? Elle permet aux étudiants et aux enseignants

d'accéder aux contenus en ligne et d'assurer les regroupements

présentiels puisqu'elle met à la disposition des étudiants

et des enseignants des centres d'accès installés dans les

établissements d'enseignement supérieur.

? Elle propose une assistance aux équipes

pédagogiques pour la scénarisation et la médiatisation des

cours en ligne. En effet, l'UVT dispose d'un laboratoire de numérisation

consacré à la production des cours en ligne.

? Elle offre aux enseignants la possibilité

d'exploiter un studio professionnel de

tournage/montage pour l'enregistrement de séquences

vidéo de cours animés.

6 IFeL :

http://fad.uvt.rnu.tn/formateur/

Page | 15

2015-2016

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

|

· Elle possède un parc d'hébergement des

serveurs, contenant les sites web de l'université, les plates-formes

d'enseignement à distance, les ressources pédagogiques et des

applications web.

I-.3- Le niveau micro : la licence Appliquée en

Management "LAM"

Dans cette partie du travail nous allons procéder, en

premier lieu, à une brève présentation de la LAM puis dans

une deuxième partie nous allons justifier l'utilité de notre

projet.

I.3.1 Présentation de la licence

Appliquée en Management "LAM"

Le diplôme de la LAM propose une formation à

distance sur trois ans répartie en six semestres et composée par

deux parcours :

· Gestion des petites et moyennes entreprises

: Cette formation permet aux diplômés d'intégrer

tout type de PME. Les diplômés peuvent évoluer dans

différents services parmi lesquels : contrôle de gestion,

ressources humaines, qualité, commercial ... Ils sont également

en mesure de créer puis de gérer leur propre entreprise.

· Management Intégré

Qualité-Sécurité-Environnement : Cette formation

vise à développer des compétences permettant aux

étudiants de participer activement à la démarche

qualité, sécurité et environnement, pour pouvoir la

transposer à l'entreprise, la mettre en place et assurer son suivi afin

de prendre en charge les exigences présentes et futures propres de son

management.

La formation est composée par plusieurs modules

tutorés7. Chaque module se déroule sur une

période de 04 à 08 semaines de cours.

Actuellement la majorité des cours sont une adaptation

des mêmes cours assurés en présentiels sans passer par une

scénarisation appropriée.

Par ailleurs, l'inscription à la licence LAM est

ouverte à est ouverte à toute personne titulaire du

baccalauréat toutes spécialités confondues. Le fait de ne

pas demander des exigences quant à la nature du baccalauréat Ceci

représente une grande faiblesse qui peut être

spécifiée en deux niveaux.

En début de sa deuxième année

d'études, l'étudiant choisit un des deux parcours proposés

dans la mesure des places disponibles.

Le sixième et dernier semestre de formation est

consacré à la réalisation d'un stage de fin

d'études ou d'un projet pratique tutoré.

I.3.1.1 Les objectifs de la LAM

Les diplômés de cette LAM devront être

capables de :

· maîtriser les enjeux de l'entreprise dans le

contexte national et international ;

· organiser, motiver et gérer une équipe

en fonction de la stratégie arrêtée en assurant un

rôle de relais entre la direction et les salariés ;

· maîtriser les outils de gestion et prendre les

décisions argumentées et raisonnées au moment opportun

;

7 Calendrier officiel du déroulement de la

formation LAM : annexe 1.

Page | 16

2015-2016

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

|

? rapporter de façon pertinente et adaptée

à l'interlocuteur, les informations relatives à l'activité

dont ils ont la responsabilité.

I.3.2- Pourquoi ce projet ?

Le présent projet consiste à améliorer

les ressources proposées dans le cadre du cours de la

microéconomie proposé aux étudiants de la première

année LAM. La version actuelle du cours a été

présentée sous forme d'une simple utilisation d'un cours

semestriel assuré en présentielle à des étudiants

qui ont passé par un baccalauréat de spécialité

économique et qui suivent régulièrement une formation

académique en présentiel.

Les étudiants de la LAM sont

généralement des anciens étudiants qui ont

délaissé les études pour une période donnée

et exercent des activités professionnelles à temps plein.

C'est pour cette raison que ce public a eu toujours des

difficultés pour suivre la version actuelle du cours qui est souvent

jugée inadéquate à ce public.

Notre objectif consiste à proposer un cours interactif

composé par des ressources et des activités appropriées

à notre public cible.

II. L'idée mobilisatrice

Le développement du présent projet repose sur

une idée mobilisatrice qui tire sa justification sur trois points :

Premièrement, vu que le public de la licence LAM est

composé principalement par des professionnels qui font des études

en alternance avec l'exercice d'activités professionnelles, ce qui

nécessite une attention spéciale principalement à la

quantité d'information à donner par séquence de formation,

à la durée allouée à chaque séquence ainsi

que les diverses pistes de remédiation à proposer.

Deuxièmement,

l'hétérogénéité du public de la licence LAM

nous impose une grande souplesse au niveau du niveau cognitif à proposer

à nos étudiants sans pour autant affecter le niveau

académique imposé.

Troisièmement et à partir de notre petite

expérience au niveau de tutorat de ce cours on a senti le besoin de

changer la méthode d'enseignement en offrant plus d'animation,

d'activités et en diversifiant les supports proposés à nos

étudiants.

En partant de ces trois points nous pensons que ce projet

vient comme une réponse à un besoin réel et contribuera

donc à hausser la qualité du cours actuel. Par ailleurs, le

présent projet, avec ce qu'il proposera d'innovation pédagogique

et ce qu'il utilisera comme nouvelles technologies TICE, permettra aux

étudiants de la licence LAM de suivre et de comprendre le cours plus

facilement.

Page | 17

2015-2016

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

|

III. Les objectifs de ce projet

Ce projet vise à atteindre un certains nombres

d'objectifs :

III-1- Les objectifs généraux Ce projet vise

à :

· Mettre à jour la version actuelle du

cours8 de la microéconomie en proposant une version plus

adaptée au public de la licence LAM ;

· Profiter des avantages de la TICE afin d'offrir un

cours simple et accessible aux étudiants de la licence LAM ;

· Permettre aux étudiants d'assimiler le cours de

la microéconomie ;

III-2- Les objectifs spécifiques

Les objectifs généraux de ce projet sont

décomposés sous forme des objectifs spécifiques suivants

:

· Proposer une structure modulaire du cours ;

· Intégrer des explications sous forme de

vidéo ;

· Proposer des activités collaboratives ;

· Proposer des pistes de remédiation en fonction des

atteintes des objectifs.

IV. Caractéristiques du public cible

Le public visé par ce cours de la microéconomie

est composé par les étudiants de la première année

LAM qui ont eu leur baccalauréat. Ce public à des

particularités spécifiques :

· Le public de cette licence est composé

principalement par des professionnels qui exercent des activités

professionnelles à plein temps et qui n'ont pas la possibilité de

suivre une formation en présentielle et s'orientent par

conséquent à des formations en ligne comme c'est le cas de la

licence LAM.

· Les étudiants qui vont suivre ce cours sont

généralement des anciens étudiants qui se sont

éloignés des bonds de l'université pour une période

largement supérieure à une année. Ils ont par

conséquent oublié plusieurs notions et prérequis

nécessaires à une formation universitaire.

· Le public de ce cours n'est pas homogène. Il

est composé par des anciens bacheliers de toutes les

spécialités alors que dans une formation académique

ordinaire le cours de microéconomie est généralement suivi

par des étudiants qui ont une formation basique en économique.

8 Pour les besoins de la phase

d'expérimentation nous limiterons notre travail.

Page | 18

2015-2016

|

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

V. Les conditions d'insertion

A présent nous allons nous intéresser à

l'analyse des conditions de concrétisation réelle du projet,

c'est-à-dire les conditions d'insertion. En effet, nous devons

s'interroger ici non seulement sur les supports matériels disponibles

ainsi que sur les modalités d'accès à ces supports mais

également sur les modalités pédagogiques qui sont

envisagées pour assurer le présent cours de la

microéconomie, sur le contexte d'usage et sur les types d'usage.

Plusieurs conditions sont nécessaires afin que ce

projet puisse atteindre ses objectifs. Ces conditions sont classées

selon 5 axes :

V.1. Le support matériel

Du moment où la formation est assurée

principalement à distance, les étudiants qui désirent

suivre cette formation doivent disposer :

? D'un ordinateur personnel équipé d'un logiciel

de traitement de texte et un lecteur de médias. Il est à noter

que les étudiants peuvent aussi exploiter ces ressources en utilisant

des tablettes ou des smartphones.

? D'un casque simple permettant de suivre les séquences

vidéo ;

? D'une connexion Intérêt permanente permettant

l'accès à la plateforme de formation ;

? Des paramètres d'accès à l'espace de

cours réservé à la microéconomie sur la plateforme

Moodle réservée à la licence LAM. Ces paramètres

seront fournis par l'administration de l'UVT9.

V.2. Les modalités d'accès

Chaque année la coordination du la licence LAM propose

un planning officiel du déroulement des différents cours dont le

cours de la microéconomie. En effet, l'année universitaire est

découpée en plusieurs phases d'une durée de 8

semaines10. Durant chaque phase deux ou trois cours seront

proposés aux étudiants.

Pour accéder au cours chaque étudiant doit avoir

des paramètres d'accès individuels leurs permettant de se

connecter au cours à n'importe quel moment à partir du

démarrage officiel du cours.

V.3. Les modalités pédagogiques

Sur le plan pédagogique le cours propose à

chaque étudiant de suivre une formation tutorée répartie

sur plusieurs modules. Chaque étudiant suivra la formation d'une

façon individuelle sauf pour certaines activités où les

étudiants seront invités à travailler ensemble.

9 Pour les besoins de l'expérimentation un

espace de cours test sera consacré à ce cours :

http://fad.uvt.rnu.tn/course/view.php?id=493

10 Consulter annexe 1 : Calendrier 2015-2016

Page | 19

2015-2016

|

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

Le cours de la microéconomie est assuré

majoritairement en ligne avec seulement trois séances de regroupement

présentiel de 3h chacune11. Une première séance

sera réservée à présenter le cours, les objectifs,

la méthode de travail et les échéances clés de ce

cours. La deuxième et la troisième séance seront

consacrées à une correction de quelques activités

types.

Mon rôle en tant que tuteur consistera à assurer

l'encadrement des apprenants. Mes interventions varieront entre la forme active

et la forme proactive et ce afin d'apporter les explications nécessaires

à tout moment du déroulement du cours.

Toute au long du déroulement du cours l'étudiant

sera invité à effectuer des activités individuelles et

collectives qui feront l'objet d'une évaluation accompagnée par

des feedbacks.

V.4. Le contexte d'usage

Le cours se déroulera dans un cadre universitaire

où les étudiants seront invités à se connecter

à distance à la plateforme qui assurera l'hébergement des

ressources du cours.

Afin de bien garantir la réussite de cette formation

nous prévoyons d'assurer trois

séances de regroupement qui seront réservées

à faires des activités pratiques.

V.5. Les types d'usage

Le cours de la microéconomie est

considéré comme un cours d'initiation au résonnement

économique et il est considéré comme formation initiale

à un public d'étudiants qui ont des caractéristiques

particulièrement spécifiques

VI. Les caractéristiques de la population

visée

Le public visé par cette formation est composé

par des étudiants de la Licence Appliquée en Management inscrits

à l'UVT.

Il s'agit d'un public hétérogène dans

l'âge est généralement supérieur à 26 ans. Il

est à noter que ce public exerce généralement une

activité professionnelle en parallèle.

VI. Les bénéfices attendus

Les bénéfices attendus de ce projet peuvent se

saisir au moins sur trois niveaux :

Au niveau de la licence LAM : le fait de

mettre à jour le cours de la microéconomie et le

développer d'une façon modulaire offrira un exemple pratique

à tous les autres collègues de la même licence. Ces

derniers seront à leurs tours incités à suivre ce

modèle et du coût le bénéfice touchera la licence en

générale.

Au niveau du public cible : le

développement de cette version de cours offrira plus de facilité

aux étudiants de cette licence afin de suivre le cours et le

comprendre.

11 Dans le cadre de ce projet nous faisons abstraction

des séances présentielles.

Page | 20

2015-2016

|

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

Au niveau individuel : en tant que

responsable de ce cours j'ai eu toujours un sentiment d'impuissance face

à la faible assiduité des étudiants qui est

expliqué principalement par un manque d'intérêt au cours.

Le développement d'une nouvelle version de cours selon les normes

appropriées à l'enseignement en ligne m'offrira certainement plus

d'aisance pour exploiter des nouvelles approches pédagogiques et ce afin

d'améliorer l'audience de ce cours.

VII. Le choix du support de diffusion

Le choix du support de diffusion dépend des ressources

existantes, des contraintes et des objectifs à atteindre.

Le cours de la microéconomie sera assuré en

grande partie en ligne et à distance via la plateforme Moodle

réservée aux cours de la licence LAM.

Image I-1 : Espace de cours de la

microéconomie

Pour les besoins de la ce projet la nouvelle version du cours

sera présentée dans un nouveau espace de cours12.

Ce choix est conditionné par le fait que l'UVT a

adopté la plateforme Moodle pour ses différentes formations

à distance. Par ailleurs, il est a noté qu'il est possible

d'avoir une version mobile de ce cours et ce si cette technologie est

adoptée par l'UVT.

V.III. Les forces, faiblesses et contraintes du

dispositif

Notre projet comme tous autres projets s'inscrit dans un

environnement interne et externe. Dans ce qui suit nous allons mener une

analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) relatives

à notre projet. Le but de cette analyse est de prendre en compte dans la

stratégie, à la fois les facteurs internes et externes, en

maximisant les potentiels des forces et des opportunités et en

minimisant les effets des faiblesses et des menaces.

12 Url de le nouvelle version du cours :

http://fad.uvt.rnu.tn/course/view.php?id=493

Page | 21

2015-2016

|

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

Diagramme I- 2 : La matrice SWOT du projet.

IX. L'enveloppe financière à

mobiliser

Le budget prévisionnel de la réalisation de ce

projet dépend au moins de deux aspects :

? Les aspects techniques : dans cette

rubrique nous tenons compte des coûts liés à :

o L'administration de la plateforme : il s'agit d'une

imputation au prorata de la charge totale du maintien du dispositif

informatique de l'UVT ;

o Le matériel nécessaire à

l'enregistrement des séquences vidéo : il s'agit ici de donner

d'un coût d'usage du matériel étant donné que l'UVT

dispose déjà du matériel nécessaire pour

l'enregistrement de séquences vidéo.

o Le coût de l'hébergement de la plateforme

? Les aspects humains : il s'agit de

tenir compte des différents coûts liés aux ressources

humaines nécessaires au développement de ce projet :

o La conception des ressources

o Le paiement des droits d'auteur du cours ;

o Le tutorat du cours ;

o Les tâches de coordination ;

Page | 22

2015-2016

|

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

o Les tâches administratives

Dans le tableau suivant nous allons donner une estimation

provisoire des coûts relatifs à la réalisation du

projet.

|

Rubrique

|

Coût (€)

|

|

Aspects

techniques

|

Administration de la plateforme

|

500*

|

|

Matériel nécessaire à l'enregistrement

|

600

|

|

Coût de l'hébergement de la

plateforme

|

100*

|

|

Aspects humains

|

Conception des ressources

|

1500

|

|

Paiement des droits d'auteur du cours

|

2000

|

|

Tutorat du cours

|

750*

|

|

Taches de coordination

|

100*

|

|

Taches administratives

|

50*

|

|

Coût total

|

5600

|

*Charges annuelles renouvelable (charge variable)

Tableau I-1 : Estimation budgétaire du

projet.

X. Présentation des résultats d'analyse

des besoins du public cible

Afin de produire un contenu qui répond aux besoins des

étudiants de la première année LAM, nous avons

élaboré un questionnaire13 dont l'objectif est de

déterminer les attentes des étudiants par rapport au cours de la

microéconomie.

Le questionnaire a été adressé à

des répondants qui ont le même profil des étudiants

concerné par le cours de la microéconomie ainsi que mes

étudiants en première année inscrits à une licence

proposée par l'institut de mon attache.

Il est à noter que nous avons souhaité diffuser

l'enquête auprès des étudiants de spécialités

différentes afin de ressembler au public cible de la formation.

L'enquête a été administrée en

ligne via l'interface de Google Drive et diffusée auprès de plus

60 personnes.

Dans ce qui suit nous allons présenter les

résultats de cette étude.

13 Questionnaire sur les caractéristiques et

les besoins des étudiants concernés par le cours de la

microéconomie (Annexe 2)

Page | 23

2015-2016

ACREDITE

XI-1- Caractéristiques de la population

sondée

XI-1- Structure d'âge de la population sondée

L'étude menée montre que 45% de la population

sondée se trouve dans l'intervalle

de 30 ans et plus avec une majorité importante au niveau

de l'intervalle [30-34E.

Cette répartition d'âge montre bien que le public

cible de ce cours est assez âgé. La figure suivante donne une

idée sur la répartition de la structure d'âge de la

population sondée.

Diagramme I- 3 : Répartition d'âge de la

population sondée

XI-1-1 Répartition par genre de la population

sondée

L'étude menée montre une répartition presque

égalitaire entre les deux sexes avec une légère

supériorité en faveurs des hommes.

Diagramme I- 4 : Répartition par genre de la

population sondée

XI-1-2 Diplômes des apprenants

L'analyse des réponses montre que bien que 25% de la

population sondée a un diplôme en sciences économiques, 75%

de la population possède un diplôme autre qu'économique ce

qui signifie que 75% de la population n'a aucune connaissance basique en

économie (la figure ci-après donne plus de détaille quant

à la répartition de la population sondée).

Page | 24

2015-2016

|

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

Par ailleurs, nous pouvons aussi déduire une

hétérogénéité du public cible composé

par toutes les spécialités du baccalauréat.

Ce résultat montre bien que le public cible de cette

formation à des besoins spécifiques et variables.

Diagramme I- 5 : Nature des diplômes des

apprenants

XI-1-3 Activités des apprenants

L'analyse des réponses montre que bien que 45% de la

population sondée exerce une activité professionnelle. 30%

était des étudiants (donc refond l'année) et seulement 10%

des nouveaux bacheliers.

Diagramme I- 6 : Activité professionnelle des

répondants

XI-1-4 Équipement des apprenants

Il est question ici de vérifier si les apprenants

disposent des équipements et de la connexion nécessaires à

suivre une formation en ligne.

L'étude menée montre que 90% des apprenants

sondés déclarent qu'ils ont les équipements

nécessaires pour se connecter à Internet contre 10% seulement qui

ne sont pas équipés. Le graphique suivant donne une idée

sur ce constat.

Page | 25

2015-2016

|

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

Diagramme I- 7 : équipement des

apprenants

XI-2- Les prérequis des apprenants

Au niveau de la deuxième partie de notre étude

nous nous sommes focalisé sur l'étude des prérequis des

apprenants.

XI-2-1- Les prérequis en économie

L'analyse des réponses montre que bien que 50% des

sondées déclarent qu'ils ont des connaissances en dessous de la

moyenne alors que 10% seulement considèrent qu'ils ont des bonnes

connaissances en économie. La figure suivante donne une idée sur

le niveau de maitrise des notions de base en économie.

Diagramme I- 8 : Niveau de connaissance en

économie

XI-2-2- Prérequis en mathématique

L'analyse des réponses montre que bien que 75% des

sondés déclarent qu'ils ont des connaissances égales ou en

dessous de la moyenne alors que 10% seulement considèrent qu'ils ont des

bonnes connaissances mathématiques. La figure suivante donne une

idée sur le niveau de maitrises des notions de base en

économie.

Page | 26

2015-2016

|

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

Diagramme I- 9 : Niveau de connaissance

mathématique

XI-3- Qualité de la version actuelle du cours

La troisième partie de l'étude a

été réservée à l'étude des avis de la

population sondée quant à la qualité du cours de la

microéconomie. En effet, étant donné qu'une partie du

public de ce cours est composée par des redoublons (30% de la population

sondée)14, nous avons voulu les interrogé par rapport

à la qualité du cours qu'ils ont suivi.

XI-3-1- Modalité d'enseignement

L'étude montre que 60% des sondés ont suivi un

cours de microéconomie en ligne et à distance dans le cadre de la

licence LAM proposée par l'UVT alors que 40% de la population a suivi le

même cours mais en présentiel.

Diagramme I- 10 : Modalité d'enseignement

(présentiel en ligne)

XI-3-2-Satisfaction du public cible par rapport aux

objectifs du cours

Les avis de la population sondée quant aux objectifs de

l'ancienne version du cours ont été mitigés.

En effet, 15% des interrogés déclarent que les

objectifs de la formation répondent moyennement à leurs attentes,

25% considèrent que les objectifs de la formation répondent assez

bien à leurs attentes alors que 55% considèrent que les objectifs

de la formation répondent bien à leurs attentes et seulement 5%

sont totalement satisfaits par les objectifs du cours.

14 Voire le diagramme I-5

Page | 27

2015-2016

ACREDITE

Diagramme I- 11 : Avis des participants par rapport aux

objectifs de l'ancienne version du cours

XI-3-3- Satisfaction du public cible par rapport au

contenu du cours

Par rapport à la richesse du contenu de l'ancienne

version du cours, la répondants sont totalement d'accord à raison

de 20%, 45% sont d'accord alors que 10% sont en désaccord.

Diagramme I- 12 : La richesse du contenu de l'ancienne

version du cours.

Par ailleurs 80% des répondants sont d'accord quand au

fait que le cours de la microéconomique leur apport des nouvelles

connaissances. La figure suivante donne une idée sur la

répartition des avis des sondés.

Diagramme I- 13 : Satisfaction quant à la valeur

ajoutée du cours de la microéconomie.

XI-3-4- L'avis des répondants par rapport aux

difficultés du cours

Les personnes interrogées considèrent que le

cours de la microéconomie est très difficile (5%), plutôt

difficile (30%), moyennement difficile (15%) et plutôt facile (35%).

D'une

Page | 28

2015-2016

|

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

façon générale nous pouvons conclure que ces

personnes trouvent des difficultés pour comprendre le cours de la

microéconomie.

Diagramme I- 14 : L'avis des répondants par

rapport aux difficultés du cours.

50% des répondants attribuent les difficultés de

la microéconomie aux formules mathématiques, 45% au volume du

cours par rapport au temps alloué et 35% à une insuffisance au

niveau des explications.

Diagramme I- 15 : L'avis des répondants par

rapport aux sources des difficultés.

XI-3-5- L'avis des répondants par rapport au

format des ressources proposées

90% des répondants sont satisfaits par la version PDF

du cours alors que 10% ne le sont pas.

Page | 29

2015-2016

|

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

Diagramme I- 16 : L'avis des répondants par

rapport au format des ressources proposées

XI-4- Attentes des répondants par rapport à

la nouvelle version du cours

XI-4-1- L'avis des répondants par rapport

à l'autonomie d'apprentissage

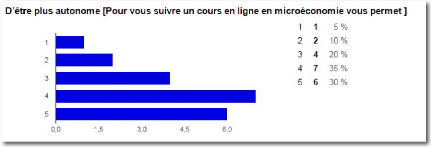

Selon les résultats de l'étude et par rapport

à l'autonomie que propose un cours en ligne 30% des répondants

sont totalement d'accord, 35% sont plutôt d'accord, 20% sans opinion et

5% sont totalement pas d'accord.

Diagramme I- 17 : L'avis des répondants par

rapport à l'autonomie15.

XI-4-2- L'avis des répondants par rapport

à gains de temps

10% des répondants sont totalement d'accord sur le fait

que le cours en ligne leur offre plus de temps pour comprendre les

activités, 45% sont plutôt d'accord, 25% sont sans opinion contre

15% sont plutôt pas d'accord.

Diagramme I- 18 : L'avis des répondants par

rapport au gain de temps

XI-4-3- L'avis des répondants par rapport

à la durée d'encadrement

35% des répondants sont totalement d'accord sur le fait

que le cours en ligne leur permet d'avoir d'encadrement, 35% sont plutôt

d'accord, 15% sont sans opinion contre 10% sont plutôt pas d'accord.

15 (Pas du tout d'accord =1 Plutôt pas

d'accord=2 Sans opinion=3 Plutôt d'accord=4 Totalement d'accord =5)

Page | 30

2015-2016

ACREDITE

Diagramme I- 19 : L'avis des répondants par

rapport à la durée d'encadrement

XI-4-4- L'avis des répondants par rapport au

contenu multimédia du cours

Plus de 65% des répondants sont totalement d'accord ou

plutôt d'accord sur le fait que le cours en ligne offre plus de

séquence vidéo alors que 25% sont totalement pas d'accord ou

plutôt pas d'accord. Il est à noter que 10% sont sans opinion.

Diagramme I- 20 : L'avis des répondants par

rapport à la richesse en contenu multimédia

XI-4-5- L'avis des répondants par rapport aux

exercices proposés

Plus de 75% des répondants sont totalement d'accord ou

plutôt d'accord sur le fait que le cours en ligne offre plus d'exercice

alors que 15% sont totalement pas d'accord ou plutôt pas d'accord. Il est

à noter que 5% sont sans opinion

Diagramme I- 21 : L'avis des répondants par

rapport à la richesse du contenu en termes d'exercices

Page | 31

2015-2016

ACREDITE

XI-4-6- L'avis des répondants par rapport au

degré d'animation

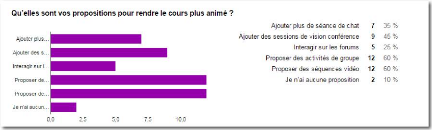

95% des répondants veulent avoir plus d'animation dans le

cadre de la nouvelle version du cours alors que 5% seulement disent non.

Diagramme I- 22 : L'avis des répondants par

rapport à l'animation de la nouvelle version du cours

Pour rendre le cours plus animé 35% des

répondants proposent d'ajouter plus de sessions de chat, 45% plus de

visio-conférence, 25 % plus d'interaction dans les forums, 60% plus

d'activités de groupe et 60% propose de mettre plus de séquences

vidéo.

Diagramme I- 23 : L'avis des répondants par

rapport aux contenus à mettre dans le cours

Conclusion

La première étape de ce projet a

été réservée à faire une étude

préalable du projet. Cette étude a été l'occasion

pour présenter le schéma directeur de notre projet. Ce dernier

est le point de départ d'un projet de formation fondé sur une

démarche incrémentale. Pour arriver à cet objectif nous

avons procédé à une analyse des besoins puis à une

présentation de plusieurs points en particulier l'idée

mobilisatrice, les objectifs, les caractéristiques du public cible ainsi

que les conditions d'insertion.

Dans un niveau plus avancé de cette étape nous

avons exposé les caractéristiques de la population cible et ce

grâce aux résultats de l'étude menée auprès

d'un public semblable à notre public cible.

Page | 32

2015-2016

|

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

LE CAHIER DES CHARGES

PHASE II

Page | 33

2015-2016

|

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

Le cahier des charges

Introduction

La première phase de ce travail nous a servi à

mener une analyse descriptive de notre projet principalement au niveau de la

détermination des besoins de la population cible, l'idée

mobilisatrice ainsi que les conditions d'insertion du projet.

Cette deuxième phase de la démarche

incrémentale portera sur l'analyse de la structuration des contenus du

cours de la microéconomie. Notre objectif consiste à

préparer le cahier des charges relatif à ce cours. Pour atteindre

cet objectif nous devons procéder au recueil ou l'extraction des

informations de base nécessaires au cours de la microéconomie,

ceci nous permettra d'aboutir à ce que l'on appellera la base de

connaissances d'une part et l'analyse pédagogique des informations de

base qui fournira un contenu structuré d'un point de vue

pédagogique et conduira à l'organisation modulaire du cours

d'autre part.

I. Les objectifs et les compétences visés

par la formation

I.1 Objectifs du cours de la microéconomie

La présente formation est conçue afin de

répondre à des besoins spécifiques pour un public

particulier.

Au terme de cette formation les apprenants seront capables de

:

· Mener une analyse dans le cadre d'un marché de

concurrence pure et parfaite (CPP) ;

· Déterminer et analyser les conséquences de

l'équilibre du marché ;

· Analyser le comportement du consommateur dans le cadre

d'un marché de CPP ;

· Déterminer et représenter la contrainte

budgétaire d'un consommateur type ;

· Comprendre les critères de décision qui

déterminent la décision du consommateur.

I.2- Les compétences visées par le cours de

la microéconomie

Le cours de la microéconomie vise à doter les

apprenants de la première année LAM des compétences

nécessaires pour la compréhension du comportement du consommateur

et du comportement du producteur16. En effet, au terme de ce cours

les apprenants seront capables :

· Déterminer la fonction de demande globale ;

· Déterminer la fonction d'offre globale ;

· Déterminer l'équilibre d'un

marché d'un bien donné dans le cadre du régime de la CPP

;

· Déterminer les caractéristiques de la

fonction d'utilité d'un consommateur type ;

16 Dans le cadre de ce projet nous nous limitons au

comportement du consommateur.

Page | 34

2015-2016

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

|

· Déterminer la contrainte budgétaire d'un

consommateur type ;

· Représenter la contrainte budgétaire d'un

consommateur type ;

· Calculer le taux marginal de substitution.

II. Les prérequis exigés

D'une façon générale, au

démarrage de chaque formation il est recommandé de

contrôler la maitrise des prérequis avant de commencer le

programme de formation proprement dite. Le prérequis est composé

par l'ensemble des compétences ou des connaissances que les apprenants

doivent maitriser pour pouvoir suivre une formation ou un processus

d'apprentissage donné.

Bien que le cours est théoriquement proposé

à tous les apprenants inscrits en première année de la LAM

sans tenir compte de la spécialité au niveau du

baccalauréat il est préférable que les apprenants puisse

avoir les connaissances de base qui sont liées à :

· La notion d'un bien économique

· Les techniques de la dérivée

première ;

· Les techniques de la dérivée seconde ;

· La manipulation des représentations

géométriques des équations simples ;

· La résolution des équations de

première et de second degré ;

· La résolution d'un système

d'équation à deux inconnus.

III. Les spécifications de public

concerné

Le cours de la microéconomie est adressé

à un public composé de 40 à 60 garçons et filles

âgés de 25 ans et plus toutes spécialités

confondues. Pour les besoins de la phase expérimentale de ce projet nous

limiterons l'accès à un effectif plus faible.

IV. Les stratégies adoptées

Au niveau de cette nouvelle version du cours, notre objectif

est avant tout d'amener l'apprenant à prendre conscience du comportement

rationnel des agents économiques en particulier les consommateurs et les

producteurs. Nous voulons faire de ce cours un exemple réel où

l'apprenant puisse comprendre les notions théoriques

présentées au niveau du cours et par la suite les appliquer pour

la résolution des exercices pratiques. Durant ce cours l'apprenant

travaillera globalement d'une façon individuelle sauf pour quelques

activités où il sera invité à collaborer avec ses

collègues pour effectuer des activités collaboratives.

En fonction des besoins pédagogiques de ce cours nous

optons pour une alternance entre le cognitivisme et

socioconstructivisme17

Selon le premier courant « cognitivisme »,

l'apprenant construira des nouvelles connaissances tout en

réfléchissant sur le processus d'apprentissage. Mon rôle en

tant que tuteur de ce cours consistera à aider l'apprenant à

l'organisation et à la structuration de ses

17 Christian Depover et al : « Théories

de l'apprentissage ». Le Département des Sciences et de la

Technologie de l'Education. Université de Mons.

http://ute3.umh.ac.be/cours/thappracredite/

Page | 35

2015-2016

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

|

connaissances acquises. Dans cette logique la connaissance

est considérée comme une réalité externe que

l'apprenant est invité à les intégrer dans sa

réflexion.

Pour le deuxième courant le «

socioconstructivisme » il est question d'une prise en considération

de la dimension sociale de l'apprenant. En effet, selon ce courant la

connaissance est considérée comme interne au processus de

réflexion de l'apprenant. Ce dernier construit lui-même la

connaissance en tenant compte de son environnement sociale. En tenant compte de

ce courant mon rôle en tant que tuteur consiste à de ce cours

consistera à mettre les apprenants dans un contexte proche de la

réalité.

V. La structure modulaire

Afin de mieux satisfaire les besoins du public cible de ce

cours qui dispose de caractéristiques bien particulières et de

garantir les bonnes conditions de réussite nous proposons de

procéder à une structuration modulaire composée par trois

parties communicantes : un système d'entrée, un système

d'apprentissage et un système de sortie. La graphique suivant donne une

idée sur la relation entre ces trois systèmes.

Système d'entée

Système

d'apprentissage

Système de sortie

Graphique II- 1 : Les constitutions du module de la

microéconomie18

V-1- Le système d'entrée

Comme son nom l'indique ce système permet aux

apprenants d'accéder au cours. Dans le cas de ce projet nous allons

structurer le système d'entrée de notre cours en deux

parties19 :

18 Source : Christian Depover. «

Structuration pédagogique d'une formation ». Cours conçu

pour le Département des Sciences et de la Technologie de l'Education.

Université de Mons.

19 Sur le plan théorique un système

d'entrée est composé par une présentation des objectifs,

un prétest et un test des prérequis.

Page | 36

2015-2016

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

|

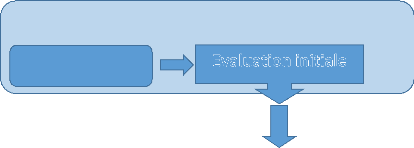

- La première partie propose de présenter les

objectifs généraux et informe les apprenants des objectifs

spécifiques. Les objectifs seront formulés en termes de

compétences et de connaissances à acquérir à la fin

du cours.

- La deuxième partie propose une évaluation

initiale : faute de temps nous allons nous limiter dans ce projet à une

évaluation initiale des acquis des apprenants.

Le pré-test ne sera pas utilisé, puisque une

phase d'analyse des besoins a été déjà

réalisée et a montré un réel besoin pour cette

formation. De même le test de prérequis ne sera pas

programmé du moment où la phase de test de ce dispositif de

formation ne prévoit pas des modules complémentaires permettant

de garantir l'apport des prérequis nécessaires à cette

formation.

L'évaluation initiale comportera un certain nombre de

QCM et de QCU administrée via la plateforme Moodle.

Le diagramme suivant décrit les parcours possibles

d'un apprenant au niveau du système d'entrée.

Consulter les objectifs du cours

Système d'entrée

Système d'apprentissage

Système de sortie

Graphique II- 2 : Le système d'entrée du

cours de la microéconomie :20

V-2- Le système d'apprentissage

Le système d'apprentissage constitue la principale

partie où se déroulera la formation. En se référant

à Christian Depover21 nous proposons d'organiser ce

système par trois composantes essentielles : les informations sur le

contenu, les activités obligatoires aux apprenants et les

éléments favorisant la structuration et les aides mises à

la disposition des apprenants.

20 Source : Christian Depover : Opcit

21 Christian Depover : Opcit

Page | 37

2015-2016

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

|

Le cours de la microéconomie sera composé par

deux (02) modules. Nous adopterons une structure linéaire entre les

différents modules.

Chaque module est composé par des séquences de

formation qui représente l'élément le plus simple de ce

cours. Chaque séquence est composée par des informations sur le

contenu et des activités obligatoires.

Pour passager d'un module à l'autre l'apprenant doit

passer par une évaluation formative généralement sous

forme de QCM.

Le tableau suivant présente le découpage des

deux modules en termes de séquences.

Module Séquence

Le Marché

|

La demande du marché

|

|

|

Les préférences du

consommateur

|

La notion d'utilité

|

|

|

|

Tableau II- 1 : Découpage

des séquences de formation

V-3- Le système de sortie

Le système de sortie est considéré comme

étant la dernière étape de ce cours. Ce système

propose d'évaluer les connaissances et les compétences acquis par

les apprenants.

Au niveau de ce système nous procéderons

à une évaluation finale qui permettra de saisir la progression

des apprenants au cours de cette formation.

L'évaluation finale comportera des QCM et des QCU qui

couvriront la totalité des objectifs fixés au niveau du

système d'entrée. Un feedback instantané sera

affiché aux prenants.

Le diagramme suivant décrit le fonctionnement du

système de sortie.

Système d'apprentissage

Evaluation finale

Système de sortie

Feedback personnalisé

Graphique II- 3 : Le système de

sortie22

22 Source : Christian Depover : Opcit

Page | 38

2015-2016

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

|

VI. Extraction et recueil des informations

Etant une formation académique, l'extraction et le

recueil des informations nécessaires à ce cours se basent

principalement sur un certain nombre d'ouvrages académiques dont il est

nécessaire de les adapter au contexte des formations en ligne.

Pour notre cours de microéconomie, les informations de

base sont existantes et diversifiées ; nous disposons des informations

structurées à des fins pédagogiques. Il est donc important

de rassembler les données nécessaires afin de les structurer en

vue d'une communication pédagogique en ligne.

Ainsi nous aurons recours à certains livres que nous

avons déjà à notre possession à

savoir :

? Hal R.Varian (2006) : Introduction à la

microéconomie :, 6ème édition, ISBN :

2915236-34-8 ;

? Béchir Talbi (1997) : Analyse Microéconomique

(vol3) : édition Finzi, ISBN : 330/7654 ;

? Béchir Talbi (1993) Analyse Microéconomique

(vol1): Développements théoriques et exercices d'examens

corrigés; édition Finzi, ISBN : 330/7654 ;

? Hafedh Ben Abdennebi Skander Ounaies (2001) : Recueil

D'exercices De Microéconomie : édition CPU, ISBN : 9973-37-028-7

;

? Montoussé M. (1999), Microéconomie, cours

méthodes et exercices corrigés, Edition Bréal.

VII. Processus d'évaluation des connaissances

des apprenants

L'aspect modulaire du cours de la microéconomie fait

appel à une multitude d'évaluation qui concerne le niveau de

maîtrise des objectifs assignés au cours de la

microéconomie.

Dans le cadre de ce projet nous pratiquerons des

évaluations dans plusieurs moments de la formation :

- Une évaluation initiale nécessaire pour

déterminer les connaissances des apprenants avant de commencer le cours

;

- Une évaluation finale pratiquée à la

fin du cours afin de saisir le niveau de connaissance acquis par les apprenants

;

- Des évaluations intermédiaires permettant de

suivre les évolutions des apprenants le long des différentes

séquences de formation.

Les évaluations pratiquées dans le cadre de ce

cours prendront deux formes :

VII-1- L'évaluation formative

C'est l'évaluation pratiquée durant le

processus de la formation et qui visent à vérifier le niveau

d'atteinte des objectifs assénés à ce cours. Cette

évaluation peut être de deux types :

Page | 39

2015-2016

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

|

VII-1-1- Une évaluation critériée

:

Il s'agit dans ce cas des évaluations qui permettent

de comparer le niveau de maîtrise constaté au niveau de maitrise

attendu indépendamment du groupe.

Pour pratiquer cette évaluation nous faisons recours

à des QCM et des QCU.

Ce type d'évaluation sera adopté pour

vérifier l'évolution des apprenants ce qui nous permettra ainsi

de prendre des décisions quant au passage d'un module à un

autre.

VII-1-2- Une évaluation normée :

Dans le cadre de certaine activité collaborative nous

opterons pour une évaluation normée. Dans ce cas il s'agit

d'évaluer un apprenant par rapport à ses collègues. Au

niveau de certaines activités de ce cours il sera demandé aux

apprenants de travailler en groupe pour préparer des comptes rendus.

Pour les besoins des activités en groupe nous mettons à la

disposition des apprenants des forums de discussion, des sessions de chat et

des wikis.

VI-2- L'évaluation sommative

Cette évaluation sera pratiquée à la fin

du module sous forme d'une évaluation finale à la lumière

des résultats de cette évaluation un feedback sera adressé

aux apprenants

Le diagramme suivant présentera les différentes

étapes de l'évaluation.

Page | 40

2015-2016

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

|

Consulter les

objectifs du cours

Feedback

Evaluation finale

personnalisé

Module

1

Système d'apprentissage

Evaluation

Système d'entrée

Système de sortie

Module

2

Graphique II- 4 : Les étapes de

l'évaluation

VIII. Environnement d'apprentissage et son

exploitation

Le cours de la microéconomie sera dispensé aux

apprenants par l'intermédiaire de la plateforme Moodle de l'UVT. Chaque

apprenant aura droit à des paramètres d'accès lui

permettant de suivre le cours à tout moment de la journée.

La plateforme sera disponible à l'adresse suivante

: http://fad.uvt.rnu.tn/ un espace de particulier sera

réservé à cette version de cours.

Page | 41

2015-2016

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

|

Image II- 1 : Interface de connexion de la

plateforme Moodle de l'UVT

IX. Echéancier d'exécution du projet

:

Le diagramme de Gantt est un outil efficace permettant de

visualiser l'état d'avancement des différentes étapes d'un

projet.

Ce diagramme permet donc de visualiser d'un seul coup d'oeil

:

? Les différentes étapes du projet ;

? La date de début et la date de la fin de chaque

étape ;

? La durée escomptée de chaque étape ;

? La date de début et la date de la fin du projet dans son

ensemble.

La colonne de gauche du diagramme énumère

toutes les étapes à effectuer, tandis que la ligne

d'en-tête représente les unités de temps en terme de jour.

Chaque tâche est matérialisée par une barre horizontale,

dont la position et la longueur représentent la date de début, la

durée et la date de fin.

Dans ce qui suit nous allons proposer le diagramme de Gantt de

notre projet

Page | 42

2015-2016

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

|

Diagramme II- 1 : Echéancier

d'exécution du projet (diagramme de Gantt)

Conclusion

La deuxième phase du design incrémental a

porté sur l'analyse de la structuration des contenus du cours de la

microéconomie. Dans cette étape nous avons essayé de

préparer le des charges relatif à ce cours. Pour atteindre cet

objectif nous devons procéder un recueil des informations de base

nécessaires au cours de la microéconomie, ceci nous a permis

d'aboutir à ce que l'on appellera la base de connaissances d'une part et

à l'analyse pédagogique des informations de base d'autre part.

Page | 43

2015-2016

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

|

L'ELABORATION DU

SCENARIO D'APPRENTISSAGE

PHASE III

Page | 44

2015-2016

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

|

L'élaboration du scénario d'apprentissage

et des interfaces

Introduction

La troisième partie de ce document sera

réservée à élaborer un scénario

d'apprentissage approprié à cette formation. En effet, il est

question de poursuivre l'analyse de la stratégie pédagogique

déjà entamée lors de la deuxième partie de ce

document en précisant les modalités d'interaction entre les

apprenants et le tuteur. Notre objectif est d'aboutir à une

spécification précise des activités d'apprentissage qui

seront proposées à l'apprenant.

Parallèlement à cette démarche nous

proposerons les modèles d'interface nécessaires pour la

navigation entre les différentes parties du cours.

I. Conception des situations d'apprentissage

La phase de conception des situations d'apprentissage nous

amènera à prendre des décisions par rapport au choix des

langages de communication ainsi qu'à la nature et les modalités

des activités à proposer aux apprenants.

I-1- Le scénario pédagogique

Rédiger un scénario pédagogique revient

à formaliser par écrit le déroulement d'une

séquence de formation. Le scénario correspond à une

description du déroulement détaillé de chacune des

séquences d'une formation. Il constitue ainsi un guide pour le

concepteur du cours et le tuteur de la formation en proposant une description

précise des tâches que les apprenants doivent effectuer, des

résultats attendus ainsi que la façon selon laquelle sont

organisées les différentes taches.

Le scénario pédagogique représente

« le résultat du choix d'une stratégie d'apprentissage

par rapport à un contenu particulier »23

composé d'un ensemble de « succession d'étapes, à

caractère obligatoire ou facultatif que les apprenants auront à

emprunter dans un but pédagogique explicite. »24

Dans ce qui suit nous allons présenter les

scénarios des différents modules qui composent le cours de la

microéconomie :

23 Christian Depover et al (2014): « Analyse et

conception des scénarios d'apprentissage » Le Département

des Sciences et de la Technologie de l'Education Université de Mons

(

http://deste.umons.ac.be/cours/scnr/)

24 Christian Depover, Bruno De Lièvre,

Sandrine Decamps et Filippo Porco : Opcité

Page | 45

2015-2016

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

|

I-1-1- Scénario du premier module : Le

marché

Le premier module est composé de trois (03)

séquences de formation. La durée réelle du

déroulement de ce module est de sept (07) jours durant lesquelles les

apprenants seront invités à lire le cours et faire des

activités.

I-1-1-1 La structure du module

Le tableau suivant donne une idée sur les

différentes activités proposé dans le cadre de ce

module.

Page | 46

2015-2016

ACREDITE

Mohamed Ali Nahali

Objectifs spécifiques du module :

|

seront capables de :

;

|

Au terme de ce module les apprenants

· Déterminer la demande individuelle

· Déterminer la demande globale ;

· Déterminer l'offre individuelle ;

· Déterminer l'offre globale ;

· Résoudre l'équilibre du marché.

|

·

|

d'un marché d'un bien donné dans le cadre de la

CPP. Il est question premier lieu puis de comprendre la demande du

marché (individuelle et globale), puis il est question en marché

(individuelle et globale) et en dernier moment les apprenants seront

invités à analyser

|

Ce module propose d'exposer le fonctionnement de comprendre

les hypothèses de la CPP, troisième moment de comprendre l'offre

du l'équilibre global du marché.

|

|

Activités du tuteur

|

Activités de l'apprenant

|

Ressource

|

Résultats attendus

|

Outils utilisés

|

La fonction de

demande

|

· Mettre le cours à la

disposition des

apprenants

· Annoncer le

démarrage de la

séquence ;

· Annoncer les énoncés

de

l'activité

· Suivre l'évolution des

apprenants

|

· Lire le cours

· Faire l'activité demandée

|

· Cours en format pdf

et html

|

Déterminer la demande

|

Forum, un wiki, Chat, espace de dépôt

|

La fonction d'offre

|

· Mettre le cours à la

disposition des

apprenants

· Annoncer le

démarrage de la

|

· Lire le cours

· Faire l'activité demandée

|

· Cours en format pdf

et html

|

Déterminer l'offre

|

Forum, Chat, espace de dépôt

|

|

Page | 47

2015-2016

ACREDITE

Mohamed Ali Nahali

|

|

·

·

|

séquence ; Annoncer les énoncés de

l'activité Suivre l'évolution des apprenants

|

|

|

|

|

|

|

|

L'équilibre

|

du

|

·

|

Mettre le cours à la

|

·

|

Lire le cours

|

·

|

Cours en format pdf

|

Déterminer

|

l'équilibre

|

Forum, Chat, espace de

|

marché

|

|

|

disposition des

apprenants

|

·

|

Faire l'activité demandée

|

|

et html

|

du marché

|

|

dépôt

|

|

|

·

|

Annoncer le

démarrage de la

séquence ;

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

·

|

Annoncer les énoncés de l'activité

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

·

|

Suivre l'évolution des apprenants

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Tableau III- 1 : Composition du module

1

Page | 48

2015-2016

ACREDITE

|

Mohamed Ali Nahali

|

|

Dans cette partie nous allons décortiquer les

composantes de ce premier module en proposant un diagramme des activités

proposées ainsi que qu'un tableau de spécification.

I-1-1-1-1 Le diagramme

d'activité