ANNEXES

Annexe1 : des généralités sur

l'apiculture

Répartition des abeilles mellifiques en Afrique et

au Bénin

En Afrique, on rencontre de nombreuses sous-espèces de

l'abeille Apis mellifica tels que :

· Apis mellifica intermissa ou tellienne ;

· Apis mellifica major d'Afrique du nord-ouest

;

· Apis mellifica sahariensis, saharienne ;

· Apis mellifica lamarckii égyptienne ;

· Apis mellifica nubica, soudanaise ;

· Apis mellifica scutellata ;

· Apis mellifica littorea ;

· Apis mellifica monticola ;

· Apis mellifica adansonii;

· Apis mellifica capensis, du Cap ;

· Apis mellifica unicolor, de Madagascar ;

· Apis mellifica jemenitica (Jean-Prost, 1987).

La figure 19 illustre la répartition africaine des

différentes sous-espèces de l'abeille Apis mellifica.

Des sous-espèces africaines, celle que l'on retrouve en Afrique

occidentale est Apis mellifica adansonii.

B

ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA MIELLERIE DE TOBE DANS LA COMMUNE DE

BANTE

Source : SMITH, 1961

Figure 6: Répartition

géographique d'Apis mellifica adansonii et d'autres

espèces d'abeilles africaines.

Au Bénin, les travaux menés sur la typisation des

abeilles mellifères dans le Nord

Bénin sont parvenus aux conclusions selon lesquelles,

les abeilles identifiées peuvent être réparties en deux

groupes: un premier groupe avec des abeilles petites, jaunes, plus agressives

et produisant plus de miel et un second groupe avec des abeilles plus grosses,

noires, moins agressives et produisant moins de miel (Hounkpe, 2005).

Toutefois, malgré cette apparente différence,

les abeilles du Nord-Bénin appartiennent à la même

sous-espèce adansonii d'Apis mellifica.

Alors la taxonomie de l'abeille mellifère du

Nord-Bénin est la suivante :

· Embranchement des Arthropodes ;

· Classe des Insectes ;

· Ordre des Hyménoptères ;

· Superfamille des Apoidea ;

· Famille des Apidae ;

· Genre Apis ;

· Espèce A. mellifera ou A.

mellifica.

· Sous-espèce A. mellifica adansonii

C

ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA MIELLERIE DE TOBE DANS LA COMMUNE DE

BANTE

Comportements de l'abeille mellifère

Les comportements suivants sont rencontrés en Afrique

de l'Ouest chez la mouche à miel, Apis mellifica adansonii

(Mensah, 2008).

Ainsi, on peut noter que :

_ le développement de sa colonie est très rapide

;

_avant le lever du soleil, les abeilles butinent

déjà le nectar et pollen ;

_ Pendant les journées chaudes, les abeilles

ouvrières ne butinent que le matin et le

soir ;

_ l'essaimage est fréquent et conduit des fois à

une désertion ;

_ la sous-espèce A. mellifica adansonii

déserte le nid pour plusieurs raisons : présence

d'un prédateur à l'intérieur (fausse teigne,

fourmis) ou à l'extérieur (oiseaux, lézards)

de la ruche, mauvaise protection de la ruche contre les facteurs

climatiques, usage

intempestif de fumées, etc. ;

_ Les abeilles africaines ont rarement des moeurs pillardes ;

_ Les abeilles africaines sont agressives. Cette

agressivité est une adaptation qui leur a

permis de survivre malgré la présence des

prédateurs ;

_ les ouvrières construisent 1.050

cellules/dm2.

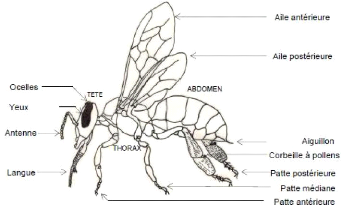

. Morphologie de l'abeille mellifère

Le corps de l'abeille mellifère comprend les trois

parties suivantes (Maurizio, 1968) : la tête; le thorax; l'abdomen ;

(figure 20).

La tête est de forme variable selon les types

d'individus et porte une paire d'antennes situées de chaque

côté de la tête, jouant un rôle important dans

l'orientation, le toucher, l'odorat et l'ouïe ; deux yeux composés,

situés de chaque côté de la tête et intervenant dans

la vision lointaine, la distinction des couleurs et la détection de la

direction des ultra-violets du soleil ; trois yeux simples ou ocelles,

disposés en triangle en haut de la tête, intervenant dans la

vision rapprochée ; un appareil buccal, renfermant la lèvre

supérieure, la lèvre inférieure, deux mandibules et la

langue.

D

ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA MIELLERIE DE TOBE DANS LA COMMUNE DE

BANTE

Le thorax est formé de trois segments dont le

prothorax, le mésothorax et le métathorax. Le thorax porte deux

paires d'ailes dont une sur le mésothorax et l'autre sur le

métathorax, puis trois paires de pattes articulées en cinq

segments.

Les pattes antérieures, fixées au prothorax sont

pourvues de peignes qui servent à nettoyer les antennes. Les pattes

médianes rattachées au mésothorax sont une sorte de main

au moyen de laquelle l'abeille dépose les pelotes de pollens. Enfin, les

pattes postérieures, reliées au métathorax, portent chez

les ouvrières une structure spécialisée de collecte du

pollen appelée corbeille.

L'abdomen est constitué de sept segments. Il porte la

plupart des organes essentiels de l'abeille à savoir : le coeur, les

organes génitaux, le jabot, l'intestin, les glandes à venin, les

glandes cirières et la glande de Na1sanov. La figure 20 montre la

morphologie d'Apis mellifera adansonii.

Photo 13: Morphologie d'Apis mellifera

adansonii

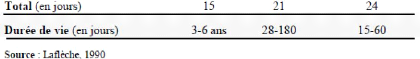

Concept de colonie et durée de vie des

abeilles

Une colonie d'abeilles est généralement

constituée d'une reine, de 15.000 à 60.000 ouvrières et de

quelques dizaines à 1.000 mâles ou faux bourdons, suivant les

saisons, la race, les qualités génétiques et l'âge

de la reine (Laflèche, 1990). Le tableau 12 nous renseigne sur les

différenciations entre reine, ouvrières et faux bourdons. Dans

les colonies sauvages, les

E

ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA MIELLERIE DE TOBE DANS LA COMMUNE DE

BANTE

mâles sont un peu plus nombreux que dans les colonies

domestiquées du fait que dans ces dernières, on n'offre à

la reine que des cellules d'ouvrières dont quelques-unes seulement sont

élargies par les ouvrières aux dimensions de cellules des

mâles.

Tableau 9 : Différenciation de la Reine,

l'Ouvrière et le Mâle (Apis mellifera)

Rôles et fonctions des habitants de la ruche

Reine

Entre le 5ème et le 13ème jour après sa

naissance, la reine (figure 21), stimulée par des ouvrières qui

la poussent et la secouent dans une marche de va-et-vient rapide jusqu'au trou

d'envol, finit par sortir de la ruche pour être fécondée en

vol nocturne par un ou plusieurs mâles. Sa fonction

post-fécondation est de pondre plusieurs centaines d'oeufs par jour

dès que les conditions climatiques sont favorables, c'est-à-dire

lorsque les ouvrières peuvent récolter du pollen. La reine peut

pondre sans interruption. Elle pose un oeuf au fond de chaque alvéole

(Laflèche, 1990).

F

G

ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA MIELLERIE DE TOBE DANS LA COMMUNE DE

BANTE

Photo14 : Reine entourée d'une colonie

d'ouvrières Ouvrières

Les fonctions des ouvrières sont multiples. Dans leur

jeunesse, elles restent dans la ruche et s'occupent entre autres de la

construction des bâtisses, du nettoyage des alvéoles après

la naissance des abeilles, de la nourriture de larves, de l'accumulation des

réserves de miel et de pollen, de la transformation dans leur jabot du

nectar et du miel (Laflèche, 1990).

Faux Bourdons

Outre leur rôle essentiel dans la fécondation des

reines, les fonctions secondaires des mâles sont encore imprécises

: ils ne butinent pas, ne possèdent ni de corbeilles à pollen, ni

de glandes cirières, ni celles de Nasanov, ni de glandes à venin.

Le mâle est une abeille spécialisée à

l'extrême ; ses organes sexuels, en proportion des dimensions de son

corps, sont plus volumineux que ceux de la plupart des autres habitants de la

ruche (Laflèche, 1990).

Composition physico-chimiques, propriétés

et utilisations des produits de la ruche

Le miel et tous les autres produits de la ruche

possèdent des vertus thérapeutiques très

diversifiées. L'api thérapie est de plus en plus répandue

et intéresse tant la médecine moderne que traditionnelle

où elle utilise le miel, la cire, le pollen, la propolis, la

gelée royale et même

ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA MIELLERIE DE TOBE DANS LA COMMUNE DE

BANTE

le venin d'abeille. La médecine traditionnelle et les

études scientifiques actuelles forment un ensemble remarquable

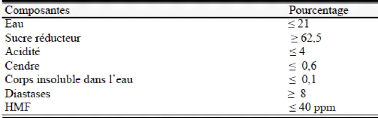

Miel

Le miel est le produit le plus abondant et le plus

précieux de la ruche. Il provient de la transformation du nectar et du

miellat butinés par les abeilles sur les plantes. Le miel est un produit

entièrement naturel d'origine animale. Sa composition dépend de

nombreux facteurs : espèces florales butinées, race d'abeilles,

état physiologique de la colonie (Sounon, 2000). Pour déterminer

le type de miel de fleurs, on utilise le comptage au microscope des grains de

pollen qu'il contient. Il n'existe pratiquement pas de miel ne provenant que

d'une seule fleur. Lorsque la proportion de grains de pollen d'une seule plante

représente plus de la moitié de l'ensemble du pollen, le miel

prend le nom de cette plante (Philippe, 1999). Le miel peut présenter

une coloration très variable allant du jaune clair au brun presque noir,

suivant l'origine de la fleur ou les altérations qu'il a pu subir

(Sounon, 2000). De plus, le miel cuit issu de la cueillette perd ses valeurs

nutritionnelles, contrairement au miel cru issu d'un élevage bien

contrôlé.

Le miel est un milieu dysgénésique pour le

développement microbien. Cela est dû

à son acidité (pH compris entre 3 et 5,5) et sa

forte concentration en sucre (80%) qui ne permet pas la présence d'eau

libre. Sa densité moyenne (miel mûr) est de 1,4 (CENAPI, 1992).

C'est un produit hygroscopique (absorbe l'humidité de l'air pour

s'hydrater). Il contient des levures qui peuvent se multiplier si la teneur en

eau est élevée (supérieur à 18%) pour provoquer la

fermentation alcoolique. Le miel a une composition moyenne (tableau 13) de 75

à 80% d'hydrate de carbone (sucres essentiellement réducteurs),

18 à 20% d'eau ; 0,3% d'acides ; 0,4% de protéines et aminoacides

; 0,2% de minéraux, des vitamines des diastases et 1 à 5% de

substances diverses (Crane, 1980). Le miel possède des

propriétés enzymatiques, antibiotiques et est utilisé

comme recalcifiant osseux et dentaire intéressant. Très efficace

dans le traitement des ulcères de l'estomac et du duodénum, le

miel possède une action favorable sur la flore intestinale ; lutte

contre la toux, les refroidissements et normalise la composition du sang en

accroissant le taux d'hémoglobines (Laflêche, 1990). Toutefois,

pour ne pas perdre certaines de ces propriétés, le miel ne doit

pas être chauffé. S'il devient nécessaire de le

liquéfier, il faut s'interdire de dépasser 35 à

40°C.

H

ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA MIELLERIE DE TOBE DANS LA COMMUNE DE

BANTE

Tableau 10: Composantes approximatives du

miel

Pollen

Le pollen est la cellule mâle des fleurs

libérée après la déhiscence des anthères. Il

constitue la principale source de nourriture du couvain des abeilles, depuis

l'état larvaire jusqu'à la jeune adulte. Grâce aux

nombreuses propriétés nutritives et médicinales du pollen,

de nombreux apiculteurs français, en plus de la récolte du miel

ont entrepris la récolte du pollen. D'autres ont même

abandonné le miel pour se consacrer uniquement au pollen (Philipe,

1999). La couleur du pollen varie

Selon le genre de plante dont il est issu. Bien que fortement

utilisé en alimentation humaine et en thérapeutique, sa

composition chimique n'est pas entièrement connue. Néanmoins, il

convient de signaler qu'après un an de conservation à

l'état sec, l'efficacité du pollen est réduite à

76% et après deux ans à zéro. On peut donc conclure que le

pollen en conservation est soumis à des changements chimiques, et que sa

teneur en principes actifs diminue en fonction de la durée de

conservation. Il est conseillé d'en consommer de moins d'un an (Philipe,

1999).

Propolis

La propolis est une substance visqueuse et collante de couleur

variable (jaune clair, noire, vert, brun), qui est fabriquée par les

abeilles à partir de la régurgitation de substances

résineuses des pollens ou de la récolte sur les bourgeons

d'arbres (Laflèche, 1990). La propolis est utilisée par les

ouvrières pour colmater les fissures et trous de leur ruche ou comme

substance antiseptique pour enrober un corps étranger putrescible

qu'elles ne parviennent pas à évacuer de la ruche. Elle

possède des propriétés antifongiques et

I

ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA MIELLERIE DE TOBE DANS LA COMMUNE DE

BANTE

anesthésiques. C'est un excellent produit antirouille

(Fronty, 1980). Toutefois, sa composition chimique varie fortement selon sa

provenance.

Venin d'abeille

Liquide transparent, d'une odeur prononcée et d'un

goût âcre, le venin d'abeille est produit par des glandes

situées à la partie postérieure de l'abdomen des

ouvrières et de la reine. Il s'accumule dans le sac à venin

relié à l'aiguillon piqueur (Philipe, 1999). Il contient des

acides, de l'histamine, des substances azotées, des graisses volatiles

contenant de nombreuses diastases, une substance antibiotique très

active, des facteurs de diffusion (Laflèche, 1990). Le venin d'abeille

est susceptible de créer un anticorps assurant l'immunité

à certaines maladies. Il possède de ce fait des

propriétés antirhumatismales, antinévralgiques,

anti-infectieuses, révulsives, cardiotoniques, anticoagulantes et

vasodilatatrices (Laflèche, 1990). A la suite d'une piqûre

d'abeille, une douleur aiguë et vivace se traduit par de simple

gonflement, engourdissement et oedème. A faible dose, le venin d'abeille

agit sur le système nerveux central des mammifères en provoquant

des réactions anaphylactiques dues aux amines vaso-actives. Il induit

généralement une toxicité locale bénigne.

Appliqué en grande quantité correspondant à une centaine

de piqures, il occasionne une toxicité générale

manifestée par des crampes, une respiration ralentie puis

irrégulière et une hémolyse (Philipe, 1999).

Cire

La cire d'abeille est une substance grasse

secrétée par les quatre paires de glandes à cire

situées sur la partie ventrale de l'abdomen des ouvrières

âgées d'environ 15 jours (Philipe, 1999). Sa production

nécessite la consommation d'une importante quantité de miel : 12

kg de miel pour produire 1 kg de cire (Fronty, 1980). La cire de l'abeille

domestique Apis mellifera se compose de 16% d'hydrates de carbone, 31

% d'alcools monohydriques à chaînes simples, 3% de diols, 31%

d'acides gras, 13% d'acides hydroxiques et 6% d'autres substances (Downing,

1961). Elle s'utilise en cosmétologie pour fabriquer des crèmes

pour la peau, des rouges à lèvre et sert de teinte pour les

tissus Wax. En pharmacie, elle est utilisée pour l'enrobage des pilules

(Kokoye, 1991).

J

ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA MIELLERIE DE TOBE DANS LA COMMUNE DE

BANTE

Couvain

Le couvain est le stade larvaire que traversent les mouches

à miel avant leur transformation en insecte parfait. Il loge dans le

corps de la ruche et selon les différentes métamorphoses suivies,

peut être qualifié de couvain ouvert ou operculé. Le stade

larvaire dure 9 jours chez la reine, 14 jours chez le mâle et 11 jours

chez l'ouvrière (Laflèche, 1990).

Annexe 2: de laMatrice de données

caractéristiques socio-culturelles des apiculteurs

|

Localité

|

Langue parlée

|

Niveau

d'inscription

|

Activité principale

|

Chasseurs de miel rencontrés

|

sexe

|

|

Akpaka

|

T

|

A(1), Na(2)

|

1

|

|

3

|

M

|

|

Alloba

|

T, M

|

A(1), Na(10), P(1)

|

1

|

|

2

|

M

|

|

Aoro

|

Y

|

P(2), S(5)

|

1,3

|

|

7

|

M

|

|

Atokolibé

|

T

|

Na(1)

|

1

|

|

|

M

|

|

Banon

|

T

|

Na(6), A(1), P(3)

|

1,3

|

|

9

|

M

|

|

Bigina1

|

M, Y

|

P(4), Na(2), S(1)

|

1 ;

|

3

|

2

|

M

|

|

Bigina2

|

Y

|

A(5)

|

1

|

|

|

M

|

|

Bigin a3

|

T, Y

|

P(2), A(1), Na(2)

|

1

|

|

|

M

|

|

Koko

|

M, T

|

Na(9), A(11),

P(12), S(4)

|

1 ;

|

2 ; 3

|

7

|

M, F(9)

|

|

Kpreketè

|

H, Y

|

A(2)

|

1

|

|

|

M

|

|

Lougba

|

T

|

Na(3), p(2)

|

1

|

|

3

|

M

|

|

Mayamon

|

T

|

A(3), Na(1)

|

1

|

|

|

M

|

|

Sako

|

T

|

Na(1)

|

1

|

|

|

M

|

|

Agoua

|

T

|

|

1

|

|

4

|

M

|

|

Tobé

|

T

|

P(1)

|

1 ;

|

3

|

|

M

|

Légende : T : Tcha, M :Mahi, Y :Yom, H

:Holli, Na : Non alphabétisé, A : Alphabétisé, P

:

Primaire, S : Secondaire, 1 :Agriculture, 2 :Elevage, 3

:Autre, (nombre concerné), M : Masculin, F : Féminin.

K

ANALYSE DIAGNOSTIQUE DE LA MIELLERIE DE TOBE DANS LA COMMUNE DE

BANTE

|