DEUXIEME PARTIE :

modernisation du reseau

électrique camerounais pour une production

électrique

favorable a la croissance économique des

collectivités

territoriale décentralisées (CTDs).

Chapitre III : Modernisation du réseau

électrique du Cameroun et

croissance économique CTDs.

INTRODUCTION

La planification énergetique integrée est

l'outil primordial pour la maîtriser des ressources en énergie

électrique durable d'un réseau électrique.

Les réseaux électriques peuvent être

organisés selon plusieurs types de structures :

structure maillée : les postes électriques sont

reliés entre eux par de nombreuses lignes électriques, apportant

une grande sécurité d'alimentation.

structure radiale ou bouclée (les postes rouges

représentent les apports d'énergie) : la sécurité

d'alimentation, bien qu'inférieure à celle de la structure

maillée, reste élevée.

structure arborescente (les postes rouges représentent

les apports d'énergie) : la sécurité d'alimentation est

faible puisqu'un défaut sur la ligne ou sur le poste rouge coupe

l'ensemble des clients en aval.

Chaque type de structure possède des

spécificités et des modes d'exploitation très

différents. Les grands réseaux d'énergie utilisent tous

ces types de structure. Dans les niveaux de tension les plus

élevés, on utilise la structure maillée : c'est le

réseau de transport. Dans les niveaux de tension inférieurs, la

structure bouclée est utilisée en parallèle de la

structure maillée : c'est le réseau de répartition. Enfin,

pour les plus bas niveaux de tension, la structure arborescente est quasiment

exclusivement utilisée : c'est le réseau de distribution.

Les réseaux de transport sont à haute tension

(HTB) (de 50 kV à 400 kV) et ont pour but de transporter

l'énergie des grands centres de production vers les régions

consommatrices d'électricité. Les réseaux de

répartition sont à haute tension (de l'ordre de 30 à 150

kV) et ont pour but d'assurer à l'échelle régionale la

fourniture d'électricité. L'énergie y est injectée

essentiellement par le réseau de transport via des transformateurs, mais

également par des centrales électriques de moyennes puissances

(inférieures à environ 100 MW). Les réseaux de

répartition sont distribués de manière assez

homogène sur le territoire d'une région.Les réseaux de

distribution ont pour but d'alimenter l'ensemble des consommateurs. Il existe

deux sous niveaux de tension :

les réseaux moyenne tension (anciennement MT devenu HTA

de 3 à 50 kV),

les réseaux basse tension(anciennement BT devenu BTB de

110 à 600 V), sur lesquels sont raccordés les utilisateurs

domestiques.

Dans ce chapitre l'objectif nous aborderons l'aspect de

modernisation des réseaux électrique en Zone CEMAC et au Cameroun

en particulier. Après une présentation des avantages et

incovenients du mode de production décentralisée et

centralisée de l'énergie électrique, nous cherchons ici

à exploiter les outils technologiques modernes afin d'observer si leur

implication pourrait ressourdre les problémes que posent l'un des modes

de production d'électricité. Cette modernisation passe par le

développement des projets portant sur des réseaux

électriques intelligents (smart-grids). les réseaux de transport

et de distribution d'électricité et des consommateurs, les

unités de production d'énergie font partie intégrante des

smart grids.

Le développement de la production

décentralisée (installation de petite capacité à

des niveaux de tension peu élevés) est l'un des moteurs

principaux de l'évolution vers les smart grids. En effet, la nature

même (de faible puissance, décentralisée et souvent

intermittente) de cette production exige une forte flexibilité de

fonctionnement du réseau, une reaction en temps réel sur les

problémes d'offre et demande d'énergie électrique.

L'intégration de la production décentralisée passe par une

optimisation de sa contribution dans le réseau électrique en la

faisant participer aux marchés de l'électricité et

à la fourniture de services aux réseaux pratiquement au

même titre que la production centralisée.

III-1 APERÇU GENERAL SUR LES SYSTEMES

ELECTRIQUES MODERNES

Les premiers réseaux électriques sont apparus

dans la première moitié du XXème siècle.

Leurs développements furent d'abord anarchiques, chaque gestionnaire de

réseaux développant ses moyens de distribution. Le Cameroun

conscient d'organiser ce secteur d'activité, s'est doté de la loi

n° 98/022 du 24 Décembre 1998

régissant le secteur de l'électricité. Elle

s'applique aux activités de production à partir de toute source

primaire ou secondaire d'énergie, de transport, de distribution, de

fourniture, d'importation, d'exportation et de vente de

l'électricité, réalisées par toute entreprise sur

le territoire Camerounais. Au Cameroun, l'arrêté

N°00000013/MINEE DU 26 JAN 2009 portant approbation du

Règlement du Service de distribution publique

d'électricité de la société AES-SONEL, octroie

à ce dernier le pouvoir de satisfaire la demande des consommateurs des

services électriques. Celui-ci lui donne l'autorisation d'exploiter les

installations de production et transport d'électricité sur

l'entendu du territoire national.

Le système électrique est piloté

continuellement à différents niveaux. Géographiquement, on

distingue les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) et les

gestionnaires de réseaux de distribution (GRD). Le pilotage des

réseaux est assuré dans des centres de dispatching. Ces centres

doivent ou sont répartis sur le territoire national dans une structure

hiérarchique, depuis un dispatching national (GRD) gérant le

système électrique au niveau du pays vers des unités

régionales (GRD) puis locales (GRD) gérant les réseaux de

transport et de distribution. Les centres de dispatching assurent le

réglage de la tension, rapatrient les informations mesurées sur

les réseaux (télémesures et télé

informations). Ces données sont traitées par un système

informatique appelé SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

pour les réseaux intelligent puis visualisées et

interprétées par des opérateurs responsables de la

conduite et de la supervision. Les opérateurs utilisent un

système informatique appelé EMS (Energy Management System). Ce

système est un ensemble de logiciels qui permettent aux

opérateurs de réaliser des études de

sécurité et de stabilité prédictives ou en temps

réel et offrent une aide à la décision dans le

contrôle et la conduite.

Les réseaux de transport électriques sont de

deux types :

? Réseau de transport à courant

alternatif

88

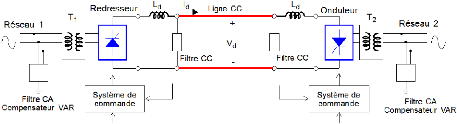

Figure3.1 : schéma de réseau à

courant alternatif

89

? Réseau de transport à courant

continu

Figure 3.2 : schéma de réseau

à courant continu

Lors de l'étude d'un réseau électrique

principalement en haute tension, les spécialistes se basent sur les

points suivants :

- Écoulement de puissance (régime permanent)

- Compensation

- Défauts (Courts-circuits)

- Transitoires (Foudre et manoeuvres)

- Stabilité (Perturbations)

- Protection

- Commande et régulation

Les réseaux maillés, soumis à des boucles

de puissance indésirables entre zones interconnectées, subissent

des surcharge de lignes, des problèmes de stabilité, de

sécurité statique et dynamique et de toute manière un

accroissement des pertes. Les moyens classiques de contrôle des

réseaux (transformateur à prises réglables en charge,

transformateurs déphaseurs, compensateurs série ou

parallèle commutés par disjoncteurs, modification des consignes

de production, changement de topologie du réseau et action sur

l'excitation des générateurs...etc.) pourraient dans l'avenir

s'avérer trop lents et insuffisants pour répondre efficacement

aux perturbations du réseau, compte tenu notamment des nouvelles

contraintes. Il faudra vraisemblablement, dans l'avenir, compléter leur

action en mettant en oeuvre des dispositifs fonctionnant à base

d'équipements en électroniques de puissance à grande

vitesse de réponse, récemment développés et connus

sous l'appellation FACTS (Flexible Alternative Current Transmission System) et

HVDC (High Voltage Direct Current) pour le contrôle des

réseaux.

A l'exemple des pays à forte croissance

démographique et à l'économie florissante, comme le

Brésil, la Chine et l'Inde. Ils connaissent une importante progression

de leur demande en électricité, le Cameroun en particulier

l'Afrique centrale dans cette perspective et pour les besoins d'attirer plus

les investisseurs, se doit d'anticiper en se dotant des équipements de

haute technologie permettant d'acheminer d'importantes quantités vers

les centres urbains et ruraux des pays faisant la demande à partir de

centrales électriques parfois situées à plusieurs milliers

de kilomètres. Le réseau électrique du Cameroun actuel est

doté des dispositifs de compensation de puissance appelés

compensateur statique affiche ses limites dans une perspective

d'efficacité énergétique. L'ultra- haute tension promet

d'apporter une réponse au phénomène de compensation

d'énergie à travers l'utilisation des dispositifs FACTS (Flexible

Alternatif Current Transmission Systems).

L'ultra-haute tension est une solution pour fournir de

l'électricité aux villes sans augmenter le nombre de lignes de

transmission. Dans des centres urbains en expansion où la demande est en

hausse mais où l'espace manque pour l'installation de lignes de

transmission supplémentaires, cette technologie est essentielle. En

effet, elle ne nécessite qu'un seul corridor de lignes au lieu de

plusieurs.

90

Les principaux défis se posant au développement

des réseaux électriques dans un contexte de

décentralisation reposent sur :

1. le choix de technologie ;

2. la fiabilité du système production-

transport (Elle caractérise donc la capacité du

système électrique à fournir une énergie

électrique répondant aux standards de qualité avec peu

d'interruptions par unité de temps. Elle peut

être aussi quantifiée par la fréquence, la durée et

l'amplitude des interruptions de service) ;

3. la sécurité statique ;

4. la sécurité dynamique,

5. la stabilité (Elle concerne la capacité

de résister à un ensemble de perturbations crédibles et

soudaines tels que des courts-circuits ou la perte inattendue de certains

composants sans interrompre la fourniture d'énergie) ;

6. l'adéquation du système production-transport

;

7. le phénomène de mondialisation qui impose

une ouverture de marché nécessitant de même la

définition des règles du marché du secteur de

l'énergie électrique avec pour conséquences

immédiates de cette directive la privatisation progressive des secteurs

de la production et de la distribution du produit électricité et

donc la désintégration verticale du système

électrique.

? La sécurité statique

La sécurité statique s'intéresse à

la qualité du point de fonctionnement atteint dans la configuration

post-incident. On vérifie typiquement que les

capacités thermiques (CT) des équipements ne sont pas

dépassées et que les tensions restent dans des intervalles

spécifiés

(TIS).

? La sécurité dynamique

La sécurité dynamique s'intéresse

à la transition du système vers un nouveau point de

fonctionnement, en particulier sa capacité à répondre de

manière stable. En effet, pour ce type de

sécurité, les trois paramètres électriques

évalués sont la tension (TEN), la fréquence (FRE) et

l'angle rotorique des générateurs (ANG). Les

deux sous composantes de la sécurité sont surveillées et

évaluées à plusieurs échelles de temps pendant les

deux phases de la conduite et de la préparation à la conduite et

cela dans le but d'éviter tous les problèmes d'instabilité

liés à cette composante de fiabilité.

L'adéquation concerne la capacité du

système production-transport à fournir et à transporter la

puissance et l'énergie totale demandée à long terme par

l'ensemble des consommateurs, compte tenu des indisponibilités

programmées ou inattendues de composants du système

électrique (ligne, générateur, etc.). A

son tour, l'adéquation qui est la première composante de la

fiabilité, a deux sous-composantes qui sont :

? L'adéquation du système de

production

? L'adéquation du système de

transport

91

Figure 3.3 : Les différentes composantes de

la fiabilité de système

production-transport[38]

En effet, l'ouverture du marché de l'énergie

électrique à la concurrence n'est pas sans impact sur la

sûreté de fonctionnement des systèmes électriques,

essentiellement du fait qu'elle pousse les compagnies de production de

l'énergie électrique ainsi que les gestionnaires de

réseaux de transport (GRT) à exploiter leurs systèmes avec

des marges de sécurité réduites. Les

premiers afin de rester concurrentiel avec les autres fournisseurs de

l'électricité. Les seconds afin de permettre à cette

concurrence de se réaliser dans une vaste région.

Pour satisfaire cette ouverture de marché, il faudra

s'équiper de nouveaux transformateurs, commutateurs de puissance et

autres dispositifs associés et concevoir de nouvelles lignes de

transmission destinées à l'ultra-haute tension. L'ultra-haute

tension représente donc un défi technique pour les producteurs et

les entreprises de service public et une question réglementaire pour les

gouvernements.

3.1.1. Développement du secteur de la production

électrique au Cameroun

Le DSCE manuel de référence du gouvernement dans

son contenu, présente la politique à long terme de

développement du secteur électricité. L'objectif du

gouvernement dans le développement du secteur de l'énergie

électrique est de voir passer l'accroissement du PIB/habitant d'environ

1 000 dollars US en 2005 à plus de 5 000 dollars US en 2030). Pour y

parvenir, la mise en place d'une stratégie de développement dans

ce secteur s'avérait nécessaire en s'appuyant sur les importantes

ressources énergétiques que dispose le pays :

- Potentiel hydroélectrique considérable, dont

moins de 3% sont utilisés à ce jour ;

- Importantes réserves de gaz naturel offshore,

suffisantes pour le développement économique du pays sur le long

terme.

L'accroissement du PIB recherché doit être

généré par un développement économique

soutenu, basé entre autre sur une croissance du secteur industriel gros

consommateur d'énergie électrique (industrie aluminière

92

en particulier) ayant pour effet de porter la demande en

énergie électrique à 10 000 MW à l'horizon 2025,

contre une offre de moins de 1000 MW en 2005.

Après cette présentation, une interrogation

évidente apparaît directement : qu'est-ce-que le PDSE ? C'est un

outil de planification dynamique, qui devra être pertinent et mis

à jour par le ministère chargé de

l'électricité et l'ARSEL. Le PDSE doit par ailleurs traduire, en

termes de planification et de programmation, la volonté politique des

Autorités camerounaises de développer le potentiel

économique du pays. Enfin, le PDSE participe de la volonté du

Gouvernement de développer un programme d'actions efficaces de

croissance et de lutte contre la pauvreté, notamment en replaçant

la question de l'accès aux services énergétiques de base

au centre du développement économique et social du pays.

Vu cette volonté profonde, il importe de rappeler que

dans la perspective d'augmenter la production et la consommation

d'électricité au Cameroun à travers ses trois principaux

réseaux interconnectés RIS, RIN, RIE (Tableau

4.7) pour la recherche de la croissance de son PIB, le Cameroun

envisage faire bénéficier aux autres pays de cette richesse

à travers des échanges transfrontalières, notamment vers

le Tchad, Congo, Guinée Equatoriale, interconnexion avec le

Nigeria...etc. Plusieurs scénarios ont été

développés dans le PDSE pour obtenir le tableau ci-dessous:

> Le scénario dit « Minimal »

correspond aux hypothèses de croissance économique

retenues par le « FMI » pour la consommation « service public

» et à un statu quo pour la production d'aluminium au Cameroun ;

> Le scénario dit « Médian

» correspond aux hypothèses de croissance

économique du «DSRP » pour la consommation « service

public » et au doublement de la production d'aluminium à

Edéa. Ce scénario noté « S1 » est

définit sur le terrain par :

+ En 2010/11 : Lom Pangar (7 km3) et Nachtigal (250

MW)

+ En 2012 : Memvé Elé (120 MW)

+ En 2017/21 : Kikot aval (430 MW) en 3 phases (214 MW en 2017

puis 108MW en 2019 puis 108 MW en 2021);

> Le scénario dit des « Grandes

Ambitions » correspond au scénario « Médian

» pour le Service public (SP) plus les développements de la

filière « bauxite-alumine-aluminium » et d'exportation

d'électricité. Ce scénario noté « S2

» est définit sur le terrain par :

+ En 2010/11 : Lom Pangar ( 7 km3) et Nachtigal ( 250 MW)

+ En 2012 : Memvé Elé ( 120 MW)

+ En 2015 : Interconnexion et usine de pied de Lom Pangar (96

MW)

Song Mbengué (880 MW)

Kikot aval (540 MW)

+ En 2020 : Pont Rail (3,5 km3);

> Enfin, le scénario « Bas »

correspond au scénario « Médian » pour le

Service Public (SP) avec le maintien du statu quo pour la HT et l'aluminium. Ce

scénario noté « S0 » est définit sur le terrain

par :

+ En 2010 : Lom Pangar

+ En 2013/16 : Nachtigal en 2 étapes (150 MW en 2013

puis 100 MW en 2016)

+ En 2019 : Memvé Elé à 120 MW (ou un

projet équivalent)

En matière d'analyse de la prévision

d'accroissement de la production par rapport à 2005, elle est

exprimée ci-dessous (Tableau 4.8).

Comme la production électrique, le réseau de

transport n'est pas en retrait dans cette grande volonté de

développement du secteur de l'énergie électrique. Les

projections dans le développement des lignes de transport

d'électricité sont les suivantes :

Echéance 2010

+ Kribi - Edéa, 225 kV, 2x1140 (100 km) simple terne pour

scénario S0,

+ Kribi - Edéa, 330 kV, 2x1140 (100 km) simple terne pour

scénario S1, double terne pour le

scénario S2,

+ Nachtigal - Yaoundé, 330 kV, 2x431 double terne (75 km)

pour les scénarii S1 et S2.

Echéance 2020

+ Nachtigal - Yaoundé, 330 kV, 2x431 double terne (75 km)

pour le scénario S0 (éventuellement

225 kV),

+ Kribi - Memvé Elé, 330 kV, 2x431 double terne

(250 km) pour tous les scénarii (éventuellement

225 kV pour scénario S0),

+ Edéa - Kikot - Yaoundé, 330 kV, 2x1140 double

terne (175 km), pour les scénarii S1et S2,

+ Ligne d'exportation vers le Nigeria : Yaoundé -

Bafoussam - Mandilla, 330 kV, 2x1140 double

terne (570 km), pour les scénarii S1 et S2 ,

+ Nachtigal - Lom Pangar, 330 kV, 2x1140 double terne (265 km),

pour le scénario S2,

+ Yaoundé - Kribi, 330 kV, 2x1140 double terne pour le

scénario S2 (215 km).

Echéance 2030

+ Ligne d'exportation vers le sud : Bata - Memvé

Elé, 330 kV, 2x431, simple terne (165km), pour

les scénarii S1 et S2,

+ Ligne d'exportation vers le Nigeria (et Tchad) : Nachtigal -

Yola, 330 kV, 2x1140 double terne

(870 km), pour les scénarios S1,

+ Ligne d'exportation vers le Nigeria (et Tchad) : Lom Pangar -

Yola, 330 kV, 2x1140 double terne

(605 km), pour le scénario S2,

+ Eventuelles lignes supplémentaires 330 kV de connexion

au réseau des nouveaux centres de

production pour le scénario S2.

Tableau 3.1 : résultats RIS, RIN, RIE

consommation d'énergie GWh et production d'énergie (MW)

[25]

Scénario

Minimal

HT

SP

Total

Bas

Médian

Grandes ambitions

HT

SP

Total

HT

SP

Total

SP

HT

Total

PRODUCTION (GWh)

PUISSANCE (MW)

4 842

8 169

886

1 459

1 750 (26%)

1 750 (18%)

204

204

6 592

9 919

1 090

1 663

5 341

10 964

973

1 948

1 750 (25%)

1 750 (14%)

204

204

7 091

12 714

1 177

2 152

5 341

10 964

973

1 948

3 975 (43%)

3 975 (27%)

454

454

9 316

14 939

1 427

2 402

5 341

10 964

973

1 948

11 833 (69%)

29 664 (73%)

1 434

3 664

17 174

40 628

2 407

5 612

2 015

2 030

2 015

2 030

93

Source EDC

Tableau 3.2: Prévision d'accroissement de la

production par rapport à 2005 [25]

2 030

2 015

2 030

2 015

2 005

Scénario

Grandes ambitions

Minimal

Médian

Bas

PRODUCTION (GWh)

Accroissement par rapport à 2005

4 200

6 592

9 919

57 %

136 %

4 200

7 091

12 714

68 %

200 %

4 200

9 316

14 939

122 %

256 %

4 200

17 174

40 628

300 %

870 %

Source EDC

3.1.1.1. Situation actuelle du réseau de

transport haute tension du Cameroun

En Afrique centrale, le réseau haute tension du

Cameroun est le plus grand et se repartie en trois réseaux distincts ce

dernier présente assez de difficultés surtout au niveau de la

maintenance de équipement et leur adaptation par rapport à

l'évolution technologique.

Le Cameroun compte cinq grands bassins de puissance

différentes, mais le plus important et ayant la majorité du

potentiel hydroélectrique du Cameroun se situe dans le bassin de la

Sanaga, tant en terme de production que de régulation. Les

différents bassins d'eau en plus celui de la Sanaga cité

ci-dessus sont les suivants (Tab 3.3 ; Tab 3.4 ):

Les bassins du Sud-Ouest (Nyong et Ntem) se

caractérisent par des sites de production intéressants, mais les

possibilités de régulation restent très limitées.

Ces bassins ont également l'avantage d'être dans la zone soumise

à une double saison des pluies : ils peuvent donc apporter un

complément intéressant aux ouvrages situés plus au Nord,

en particulier en début de saison des pluies.

Les bassins de l'Ouest sont généralement de

petites dimensions, mais la forte pluviométrie qui les

caractérise leur confère une hydraulicité très

intéressante. Le relief montagneux de la zone Ouest est également

propice à la valorisation des volumes d'eau ruisselés.

Les bassins de l'Est présentent quelques sites

intéressants, mais ils sont pour l'instant très

éloignés des centres de consommation.

Enfin les bassins du Nord proposent un potentiel

décentralisé valable, mais soumis à la plus forte

variabilité inter annuelle de la pluviométrie des régions

sahéliennes.

Tableau 3.3 : Potentiel hydroélectrique en

fonction des bassins du Cameroun [24]

Répartition du potentiel hydroélectrique

du Cameroun par bassin (inventaire de 1983)

POTENTIEL SAUVAGE (TWh)

POTENTIEL EQUIPABLE (TWh)

162

72

22

47

17

8

18

7

3

8

32

10

9

6

7

13

2

2

5

5

28

13

2

5

8

4

2

7

1

1

294

25

14

10

1

115

2

2

4

UNITES HYDROGRAPHIQUES

BASSINS

TOTAL SUD -OUEST

AUTRES BASSINS

NYONG

NTEM

WOURI

KATSINA

MANYU MUNAYA

TOTAL OUEST

AUTRES BASSINS OUEST

DJA

BOUMBA

KADEI

TOTAL EST

AUTRES BASSINS EST

NORD

TOTAL GENERAL

AUTRES BASSINS NORD

VINA DU NORD MBERE

BENOUE FARO

TOTAL NORD

SANAGA

SANAGA

SUD-OUEST

OUEST

EST

94

Source EDC

95

Tableau 3.4 : puissances équitables du

Cameroun [24]

Puissances équitables (inventaire de

1983)

|

FLEUVES

|

PUISSANCE en MW

|

PRODUCTION (FC de 60%) en GWh

|

|

SANAGA

|

5 600

|

29 000

|

|

MBAM

|

1 600

|

8 400

|

|

NTEM

|

1 000

|

5 200

|

|

NYONG

|

700

|

3 700

|

|

NOUN WOURI

|

3 300

|

17 000

|

|

BASSIN de l'OUEST

|

500

|

2 600

|

|

BASSIN de l'OUEST

|

650

|

3 400

|

|

BASSIN de l'OUEST

|

350

|

1 800

|

|

TOTAL

|

13 700

|

71 000

|

Source EDC

Le développement de l'énergie électrique

nécessite la construction ou l'aménagement croissance de

centrales hydroélectriques, thermiques, des lignes de transport haute et

moyenne tension pour la production - transport - distribution d'énergie

électrique. Mais il n'est pas sans oublier que tous ces infrastructures

ne connaîtront leur exploitation optimale à condition que les

ouvrages de régulation (retenues ou déviations) des cours d'eau

soient construits pour les centrales hydroélectriques (Tab

3.5 ). Compte tenue de l'importance de la régulation des

cours d'eau pour la production hydroélectrique, celle-ci induit des

impacts de plusieurs types : Impacts sur les écosystèmes

aquatiques, Impacts sur les écosystèmes terrestres, Les impacts

hydrogéologiques et géologiques, L'impact atmosphérique,

Impact climatique, L'impact atmosphérique, Impact sur les

infrastructures...etc.

Au regard du potentiel hydrologique le projet de la mise en

place d'une agence responsable de la gestion des eaux de la Sanaga

prévue sera la bienvenue au Cameroun. Une telle agence permettra un

suivi des prévisions hydrométréologiques et la gestion des

ouvrages de régulation afin d éviter les déficits d'eau

entrainant d'énormes conséquence :

Une faible attractivité de certains projets

hydroélectriques pour les investisseurs, Des risques de surcoûts

lors de la réalisation des ouvrages,

Des risques accrus en termes de sécurité des

nouveaux barrages,

Une gestion peu efficace des retenues de régulation,

Tableau 3.5 : Postes hydrologiques

recommandés pour le Réseau Hydrométrique Minimal

(Rivière / Site) [24]

|

1. Sanaga / Edéa

|

10. Meng / Tibati

|

19. Wouri / Yabassi

|

|

2. Sanaga / Song Mbengué

|

11. Mbam / Goura

|

20. Katsina / Kwaf

|

|

3. Sanaga / Kikot

|

12. Mbam / Mapou

|

21. Boumba / Moloundou

|

|

4. Sanaga / Nachtigal

|

13. La Mapé

|

22. Dja / Moloundou

|

|

5. Sanaga / Goyoum

|

14. Noun / Bayomen

|

23. Lagdo

|

|

6. Lom / barrage Lom Pangar

|

15. Noun / Bamendjin

|

24. Faro / Mbindjal

|

|

7. Lom / Bétaré Oya

|

16. Ntem / Nyabessan

|

25. Bini / Berem

|

|

8. Djérem / Mbakaou

|

17. Nyong / Dehane

|

26. Vina / Touboro

|

|

9. Djérem / Pont Rail

|

18. Nyong / Njock

|

27. Manyu / Mamfé

|

Source EDC

Les observations faites sur les bassins hydrologiques

d'Afrique tropicale s'appliquent à ceux du Cameroun. Ainsi, si l'on

prend l'exemple de la Sanaga à Edéa, les données

disponibles montrent que les apports des années 50 ont été

32 % plus élevés que les apports des années 80

(Figure 3.4). Depuis la rupture de 1970, les apports

des années les plus humides sont restés inférieurs

à la moyenne des années 40-50.

96

Figure 3.4 : Débits naturels de la Sanaga de

1944 à 2003 [24]

Le bassin de la Sanaga représentant le plus grand de tous,

des études sur la régulation du débit d'eau ont

été

effectué et un classement au sujet de quelques ouvrages de

régulation appelle les commentaires suivants: L'ouvrage de Pont-Rail a

un coût relatif faible, ce qui en fait un site candidat

intéressant. Toutefois, cet ouvrage n'a jusqu'à présent

fait l'objet d'aucune étude détaillée, et l'incertitude

sur son coût réel ainsi que sur son impact environnemental reste

forte.

? L'ouvrage de Lom Pangar est également

compétitif. C'est par ailleurs le plus important des ouvrages de

régulation recommandés, et celui dont les études sont les

plus avancées. En particulier, cet ouvrage de régularisation est

le seul dont les études environnementales aient été

réalisées. De par sa taille, le barrage de Lom Pangar semble

incontournable pour une amélioration significative de la capacité

de régularisation de la Sanaga

Enfin, le projet Bankim+Mapé apparaît

également comme un site intéressant, avec un impact

environnemental probablement limité

Les sites de Bankim (seul) et Meseki apparaissent comme

étant moins intéressants que les 3 précédents d'un

point de vue financier.

Le potentiel de production de la Sanaga est très

important. Les sites candidats ont été triés en trois

classes: moins de 500 GWh, 500 à 2000 GWh, plus de 2000 GWh

(Tableau 3.6 ; 3.7 ).

1. Productible supérieur à 2000 GWh: tous les

ouvrages potentiels ont un coût relatif qui les placent parmi les plus

intéressants du Cameroun d'un point de vue financier. Les ouvrages de

Song Mbengué, Kikot, Ngodi et Grand Eweng sont les mieux placés.

Des réserves subsistent toutefois sur l'ouvrage de Kikot, susceptible

d'être pénalisé par des impacts sociaux et

matériels. Par ailleurs, les ouvrages de Ngodi et Grand Eweng ne sont

pas compatibles. La dérivation de Noun-Wouri n'apparaît pas dans

les projets les plus avantageux; de plus, la réalisation de cette

dérivation priverait le bassin de la Sanaga d'un volume d'eau important

(env. 4.5 km3) et donc le coût réel de la

dérivation serait nettement supérieur au seul coût de sa

construction.

2. Productible compris entre 500 et 2000 GWh: trois ouvrages

sont financièrement nettement plus intéressants que les autres.

Il s'agit de Song Loulou Rive Droite, Nachtigal aval et Nachtigal amont. Les

autres sites candidats dans cette classe de production ont un coût

relatif nettement plus élevé (ce qui ne les exclut pas

nécessairement, car les paramètres du réseau ne sont pas

pris en compte à ce stade).

3. Productible inférieur à 500

GWh: l'ouvrage de Bangangté amont (245 à 330 GWh) est l'un des

plus attractifs. On note que, dans cette zone, de nombreux projets n'ont jamais

été suffisamment étudiés pour être

chiffrés.

Tableau 3.6 : Ouvrages de production du Bassin de la

Sanaga [24]

Rivière

Coût relatif

(FCFA / kWh)

Productible

garanti (GWh)

Apport moyen

(hm3)

Coûts GFCFA 2006

Sites

plus de 2000 GWh

Song Mbengué (S5)

5 450 à 6 850

55 500

440 à 550

80

Sanaga

Kikot aval (S2)

53 100

3 350 à 4 200

330 à 410

100

Sanaga

Ngodi (S3)

54 100

3 050 à 3 800

350 à 425

112

Sanaga

Sanaga

Grand Eweng (S4b)

54 800

4 900 à 6 150

550 à 700

112

Sanaga

Grand Edéa (S8b)

2 300

350

150

Sanaga

Grand Nachtigal (S1)

160 à 140

30 100

3 500 à 4 400

550 à 615

Noun

Noun-Wouri (N3)

4 495

5 080 à 5 550

900

175 à 160

Mbam

Bayomen (M5)

20 180

2 580

465

180

Sanaga

Edéa amont (S8a)

56 400

2 550

472

180

Sanaga

Petit Eweng (S4a)

54 800

1 900 à 2 350

non évalué

500 à 2000 GWh

Song Loulou RD (S6)

Sanaga

55 600

1 250

135

105

Sanaga

Nachtigal amont (S1a)

30 300

1 550 à 1 950

165 à 200

105 à 100

Nachtigal aval (S1b)

Sanaga

1 150 à 1 450

135 à 160

115 à 110

Sanaga

Song N'Dong (S7)

56 200

1 600 à 2 000

350 à 370

220 à 185

Nioatchok (M6)

20 280

Mbam

950

240

255

Mbam

Bilomo (M8)

1 280

22 480

330

255

Lablé (M7)

20 340

Mbam

800

210

260

Mbam

Nyanzom (M4)

14 190

1 810

530

295

Bangangté aval (N2)

4 290

Noun

790

270

340

Noun

Bangangté amont 1983 (N1)

3 750

590

230

390

Mbakaou (D2)

11 500

Djérem

260 à 1 200

230 à 355

800 à 300

Mbam

Mbam amont (M1)

non évalué

3 780

800

Chutes du Lom (L1b)

3 780

Lom

non évalué

800

moins de 500 GWh

Noun

Bangangté amont 2004 (N1)

245 à 330

25 à 35

102 à 106

3 750

Mbam

Mantoum (M3)

10 310

470

195

415

Mari

Chutes de la Mari (MR1)

325

60

50

850

Djérem

Aval Mapo (D3)

180 à 450

non évalué

12 000

Kim

Mendoundou (KM3)

4 800

non évalué

310

Mba

Chutes du Mba (MA1)

1 300

non évalué

280

Kim

Mankom (KM2)

4 600

non évalué

240

Mayo Taram

Nyagoum (MTR2)

non évalué

710

215

Mayo Darlé

Kommé (MDL2)

non évalué

670

105

Kim

Boubala (KM1)

2 100

non évalué

100

Mba

Mba aval (MA2)

1 350

non évalué

80

Lom

Lom Pangar (L3)

non évalué

8 000

0 à 80

Mayo Djinga

Mayo Djinga (MDJ2)

non évalué

480

65

Source EDC

97

Tableau 3.7 : Sites de régularisation potentiels

de la Sanaga [24]

|

Commentaire

|

|

1er avis

|

|

|

|

|

|

|

|

Lom Pangar est l'un des ouvrages de régulation les plus

important qui puissent être réalisés dans le bassin de la

Sanaga. C'est également celui dont les études techniques et

environnementales sont les plus avancées.

|

|

positif

|

|

Ces deux projets sont incompatibles avec Lom-Pangar, car les

volumes qu'ils retiendront empêcheront le remplissage de Lom-Pangar en

année sèche. Leur coût total est également

supérieur à celui de Lom Pangar, pour une capacité

moindre

|

|

négatif

|

|

L'impact de cet ouvrage sur l'aval serait très important

s'il venait s'ajouter à l'ouvrage de Lom Pangar, à moins d'en

limiter considérablement le volume pour préserver un débit

réservé assez élevé. La retenue de Tête

d'Eléphant empièterait également sur le Parc National de

Mbam et Djérem.

|

|

négatif

|

|

|

|

Il serait possible de réaliser à Pont-rail un

ouvrage dont le remplissage serait garanti (volume utile inférieur

à 3,5 km3). L'interaction chemin de fer/barrage n'a pas

été étudiée en détail.

|

|

positif

|

|

La possibilité de surélévation de Mbakaou se

heurte à de nombreux problèmes techniques:

étanchéité des ouvrages existants, protection de Tibati,

création de nombreuses digues: les coûts et les impacts sociaux ne

donc pas maîtrisés. Une surélévation a

déjà été tentée, mais des problèmes

de fuite sont apparus.

|

|

négatif

|

|

Rivière

(poste

de

référence)

|

Site

|

Bassin

versant

(km2)

|

Apport annuel

moyen

et

minimum

(hm3)

|

Cotes

aval

& amont

(m)

|

Capacité

utile

garantie

et

maximale

|

|

Lom

(lom à

bétaré

oya)

|

Lom-Pangar

|

19 700

|

8 000 (5 400)

|

634/665

|

5 400 / 7 000

|

|

Touraké

|

11 080

|

4 500 (3 000)

|

665/705

|

2 175 / 2 175

|

|

Litala

|

6 700

|

2 700 (1 800)

|

804/846

|

1 800 / 2 000

|

|

Djérem

(djérem

à

mbakaou)

|

Tête d'éléphant

|

28 100

|

16 000 (10 500)

|

635/670

|

7 700 / 7 700

|

|

Pont Rail

|

10 400

|

5 900 (3 900)

|

846/874

|

3 500 / 4 900

|

|

Surélévatio n de

Mbakaou

|

20 200

|

11 500 (7 600)

|

|

non évaluées

|

|

Ce site est une alternative intéressante au site de Pont

Rail, quoique de taille nettement plus limitée.

|

|

positif

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L'hydrologie est mal connue. La capacité maximale de ce

site excède largement les apports garantis qui n'atteignent certainement

pas 1 km3 par an.

|

|

négatif

|

|

La retenue de Bankim qui en soit est un projet de

régularisation intéressant, pourrait être valorisé

en créant une dérivation des eaux du Mbam vers La Mapé.

Cela permettrait de garantir le remplissage de La Mapé, avec une retenue

de Bankim stockant au minimum 1000 hm3.

|

|

positif

|

|

|

|

positif

|

|

Meng

(djérem à

mbakaou)

|

Meseki

|

4

|

400

|

2

|

500

|

(1 650)

|

850/874

|

1 650 /

|

2 050

|

|

Ndjeke

|

Mpem

|

3

|

720

|

1

|

300

|

(850)

|

560/585

|

850 / 2

|

100

|

|

(Sanaga à

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Edéa)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Mbam

(La Mapé)

|

Bankim seul

|

7

|

700

|

5

|

400

|

(3 200)

|

696/730

|

2 550 /

|

2 550

|

|

Bankim + dérivation dans La

|

7

|

700

|

5

|

400

|

(3 200)

|

696/716

|

1000 /

|

1 300

|

|

Mapé

|

|

|

|

|

|

|

|

|

98

Source EDC

99

|