Sang non coagulé prélevé à la veine

jugulaire de l'animal suspect. III.6.2.1.1.1.3. Mode

opératoire

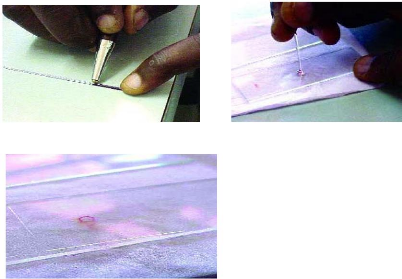

- Déposer une gouttelette de sang d'environ 3 mm de

diamètre sur une lame

porte objets à une distance de 2 à 3 cm de l'une

des extrémités.

- Etaler ensuite la tache de sang en plaçant contre elle

l'extrémité d'une autre

lame à un angle de 45°. Le sang s'écoulera

immédiatement entre les deux lames

de verre.

- La lame servant à étaler est ensuite

déplacée en un mouvement régulier vers le

rebord le plus éloigné de l'autre lame,

étirant ainsi le sang et laissant un

étalement de forme caractéristique qui

s'achève à l'extrémité la plus

éloignée de

la gouttelette de sang.

- Laisser l'étalement sécher

complètement.

- Ecrire un numéro d'identification sur la lame.

- Fixer la préparation avec du méthanol pendant 5

minutes.

- Colorer la préparation au Giemsa (rapide).

- Laver à l'eau et sécher la lame par

égouttage en position verticale.

- Examiner la préparation au microscope avec un objectif

(x100) à immersion.

- Les trypanosomes sont reconnus et différenciés

par leur morphologie.

III.6.2.1.2. Les techniques de concentration

III.6.2.1.2.1. Technique de centrifugation

hématocrite

La centrifugation en microtubes à hématocrite est

encore appelée technique de Woo.

III.6.2.1.2.1.1. Matériel

nécessaire

- Microscope optique

- Centrifugeuse

- Microtubes capillaires à hématocrites de L=75 mm

et D = 0,5 mm

- Plasticine ou pâte à modeler

- Lame porte objet

- Abaque de lecture (figure 20)

Figure 20 : Mesure de

l'hématocrite. Source : [51]

III.6.2.1.2.1.2. Nature du prélèvement

sanguin à examiner

Sang prélevé dans un anticoagulant

(héparine ou EDTA) à l'oreille à la queue ou la veine

jugulaire de l'animal suspect.

42

III.6.2.1.2.1.3. Mode opératoire

43

- Remplir de sang aux 4/5e un microtube capillaire

à hématocrite boucher le tube à la plasticine ou avec la

pate à modeler à une extrémité

- Disposer le tube dans la centrifugeuse à

hématocrite avec l'extrémité bouchée dirigé

vers la périphérie bien que la centrifugeuse puisse accepter

jusqu'à 24 microtubes il est préférable de n'en mettre que

12 au maximum compte tenu du délai court (15 minutes) pour la lecture

des tubes après centrifugeuse.

- Centrifuger pendant 5 minutes la vitesse de rotation de la

centrifugeuse (figure 21) est calibré par le fabricant

entre 8000 et 10000 tours par minute.

Après centrifugation les trypanosomes se trouvent

à l'interface globules blancs/plasma.

- Placer le microtube dans un logement sur une lame porte objet

(figure22). - Placer une goute d'huile à immersion sur

le microtube dans la région correspondante à l'interface globule

blanc /plasma où seront concentrés des trypanosomes s'il en

existe.

Figure 21 : Centrifugeuse (photo

ALKAISSOU)

44

Figure 22 : Test de Woo. (Photo M.

Desquesnes)

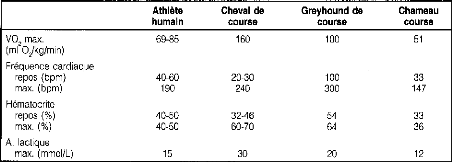

Au repos, l'hématocrite (la proportion du volume

occupé par les globules rouges) se situe normalement entre 32 et 40%. Un

individu sera anémique si l'hématocrite est trop bas. A

l'exercice, le cheval possède la capacité d'augmenter son

hématocrite de façon spectaculaire jusque vers des valeurs de 65

% par la contraction de sa rate. Au repos, la rate est un réservoir de

globules rouges qui ne sont pas en circulation. A l'exercice, la rate contient

des fibres musculaires, qui se contractent et qui vont libérer ces

globules rouges en circulation. La capacité de transport de

l'oxygène sera presque doublée par ce phénomène.

Aucune autre espèce ne possède cette adaptation de façon

aussi avancée. L'hématocrite ne peut augmenter au-delà

d'une certaine valeur sans augmenter de façon trop importante la

viscosité sanguine et compromettre l'efficacité du système

cardio-vasculaire(le sang devient trop épais pour que le coeur le pompe

facilement). Une comparaison entre diverses espèces est

présentée dans le tableau IV:

Tableau IV : Adaptation comparatives

à l'exercice de 4 espèces athlétiques Source

: [65]

III.6.2.1.2.2. La technique du Buffy Coat

III.6.2.1.2.2.1. Matériel

nécessaire

- Microscope optique avec contraste de phase ;

45

- Centrifugeuse à l'hématocrite ;

- Microtubes capillaires à hématocrite de L=75 mm

et D= 0,5 mm ;

- Plasticine ou pâte à modeler ;

- Lames porte objets ;

- Lamelles

III.6.2.1.2.2.2. Nature du prélèvement

sanguin à examiner

Sang prélevé dans un anticoagulant

(Héparine ou EDTA) à l'oreille, ou à la veine jugulaire de

l'animal suspect.

III.6.2.1.2.2.3. Mode opératoire

- Remplir de sang aux 4/5e un microtube capillaire

à hématocrite.

- Boucher le tube à la plasticine ou avec de la

pâte modeler à une extrémité. - Disposer le tube

dans la centrifugeuse à hématocrite avec

l'extrémité bouchée dirigée vers la

périphérie. Bien que la centrifugeuse puisse accepter

jusqu'à 24 microtubes, il est préférable de n'en mettre

que 12 au maximum compte tenu du délai court (15 minutes) pour la

lecture des tubes après centrifugation.

- Centrifuger pendant 5 minutes. La vitesse de rotation est

calibrée par le fabricant entre 8000 et 10000 tours/min.

Après centrifugation, les trypanosomes se trouvent

à l'interface globules blancs/plasma.

- Couper le microtube à 1 mm au dessous de l'interface

globules blancs/globules rouges (figure 23).

- Recueillir doucement sur une lame porte objet la fraction du

contenu du tube comprise entre la section précédemment

effectuée et 4 mm au dessus.

- Mélanger soigneusement et recouvrir d'une lamelle.

- Examiner au microscope à contraste de phase à

l'objectif x20. Les trypanosomes sont différenciés par leur

motilité.

46

Figure 23 : Buffy Coat.

Source : [54].

III.6.2.1.3. Détection des immunoglobulines G

par Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA)

Citons pour mémoire les autres techniques : la

réaction de fixation du complément, le test d'immunofluorescence

indirecte, les techniques de détection des immunoglobulines M (Ig M).

III.6.2.1.3.1. Technique Elisa

La simplicité et l'automatisation possible du test

ELISA en font un outil très répandu pour la détection

d'anticorps.

Le principe de l'ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay)

indirecte repose sur la sensibilisation de microplaques ELISA par des

antigènes solubles extraits du parasite, grâce à une

sonication et une ultracentrifugation.

Les anticorps spécifiques des échantillons

suspects se fixent alors sur les antigènes et sont

révélés par des antiglobulines d'espèce, et un

complexe substrat/révélateur. Tandis que, le lavage exporte le

conjugué et le puit reste

47

incolore pour les échantillons négatifs. La

lecture des plaques est ensuite faite à l'oeil nu, ou au

spectrophotomètre, à une longueur d'onde adaptée au

chromogène. Cette technique présente une très

bonne reproductibilité et un faible

coût, ce qui en fait un très bon outil pour les

enquêtes épidémiologiques. Par contre, il existe une limite

de taille à l'exploitation des résultats obtenus suite à

la recherche d'anticorps. En effet, ils permettent de détecter un

contact antérieur avec le trypanosome mais ne permettent pas de

distinguer une affection active d'une infection guérie

[27].