|

Julie, GENSOUS Année 2014 - 2015

|

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves

/ Beau

Site

|

|

La réaction du MERM face à une situation

d'urgence en imagerie médicale

Unité d'enseignement 6.5 :

Organisation du travail, analyse des pratiques et recherche

professionnelle

Sous la guidance de : Mr BONELLI Jean-François

Cadre de santé du service d'imagerie du CHU Archet Nice

Julie, GENSOUS Année 2014 - 2015

|

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves

/ Beau

Site

|

|

La réaction du MERM face à une situation

d'urgence en imagerie médicale

Unité d'enseignement 6.5 :

Organisation du travail, analyse des pratiques et recherche

professionnelle

Sous la guidance de : Mr BONELLI Jean-François

Cadre de santé du service d'imagerie du CHU Archet Nice

Note aux lecteurs

« Il s'agit d'un travail personnel et il ne peut faire

l'objet d'une publication en tout ou partie sans l'accord de son auteur

»

Remerciements

En premier lieu, je remercie Monsieur BONELLI, cadre de

santé d'imagerie médicale de l'hôpital de l'Archet 2

(Nice). En tant que directeur de mémoire, il m'a guidée,

orientée et conseillée dans mon travail tout au long de cette

année.

Je tiens également à remercier le Docteur

RAFFAELLI, directeur de formation, et Madame CIPPOLINI, coordinatrice de

section, pour leur implication dans notre formation avec la mise en place de la

réforme d'études. Je remercie également tous les

professeurs et intervenants pour la qualité de l'enseignement

dispensé au cours de ces trois années de formation.

Je remercie aussi le directeur de Lycée Honoré

Estienne d'Orves / Beausite pour nous avoir accueillis dans son

établissement.

Pour finir je souhaite remercier mes parents, qui m'inspirent

et me poussent toujours à aller de l'avant, ainsi que mes compagnons et

étudiants manipulateurs de formation avec qui je partage les mêmes

visions de la profession.

Je remercie en particulier Monsieur Aurélien CLEMENT,

pour m'avoir encouragée et soutenue au cours de ces trois belles

années d'étude.

Glossaire

MERM Manipulateur en Electro-Radiologie Médicale

IMRT Imagerie médicale et Radiologie

Thérapeutique

CHU Centre Hospitalier Universitaire

AFGSU Attestation de Formation aux Gestes et Soins

d'Urgences

DREES Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation

et des Statistiques

CCMU Classification Clinique des Malades aux Urgences

O.R.U MIP Observatoire Régional des Urgences

Midi-Pyrénées

SMUR Service Mobile d'Urgence et de Réanimation

VVP Voie Veineuse Périphérique

HAS Haute Autorité de Santé

SFN Société Française de Neurologie

CIRCATI Comité Interdisciplinaire de Recherche et de

travail sur les Agents de Contraste en

Imagerie

SFR Société Française de Radiologie

ANSM Agence Nationale de Sécurité du

Médicament et des Produit de Santé

EAACI Académie d'Allergologie et d'Immunologie

Clinique

IRA Insuffisance Respiratoire Aigüe

ACR Arrêt Cardio Respiratoire

SAMU Service d'Aide Médicale d'Urgence

DAE Défibrillateur Automatique Externe

NRBCE Nucléaire Biologique Radiologique Chimique et

Explosif

PAS Procéder Alerter Secourir

LVA Libération des Voies Supérieures

PLS Position Latérale de Sécurité

RCP Réanimation Cardio-Pulmonaire

CESU Centre d'Enseignement des Soins d'Urgence

MCE Massage Cardiaque Externe

DPC Développement Professionnel Continu

Sommaire

1. Introduction 1

2. De la situation d'appel à la question de

départ 3

2.1. Situation d'appel 3

2.2. Analyse et questionnement 4

2.3. Recherches préliminaires 5

2.4. Questions de départ 7

3. Qu'est-ce que l'urgence en imagerie

médicale ? 7

3.1. Définition 7

3.2. Classification CCMU 7

3.3. Situations d'urgence en imagerie médicale

9

3.3.1. Législation 9

3.3.2. Urgences 10

3.3.2.1. Syncope 10

3.3.2.2. Crise de spasmophilie 10

3.3.2.3. Crise d'épilepsie 11

3.3.2.4. Extravasation 11

3.3.2.5. Choc anaphylactique 13

3.3.2.5.1. Définitions 13

3.3.2.5.2. Classification de Gell et Coombs 14

3.3.2.5.3. Classification des réactions

d'hypersensibilité selon l'EAACI 15

3.3.2.5.4 : Classification de Ring et Messmer 16

3.3.2.5.5 : Les signes du choc anaphylactique 16

3.3.2.6. Détresse respiratoire 17

3.3.2.7. Arrêt cardio-circulatoire 18

3.3.3. Prise en charge 19

3.3.3.1. Syncope 19

3.3.3.2. Crise de spasmophilie 20

3.3.3.3. Crise d'épilepsie 20

3.3.3.4. Extravasation 21

3.3.3.5. Choc anaphylactique 22

3.3.3.6. Détresse respiratoire 22

3.3.3.7. Arrêt cardio-respiratoire 23

4. La réaction du MERM... le stress !

24

4.1. Etymologie et définition 24

4.2. Auteurs 25

4.2.1. Claude Bernard (1813 -1878) 25

4.2.2. Walter Bradford Cannon (1871 - 1945) 26

4.2.3. Hans Selye (1907 - 1982) 26

4.2.4. Richard S. Lazarus (1922 - 2002) et Susan Folkman 29

4.3. Physiologie du stress 30

4.3.1. Médullo-surrénale et catécholamines

30

4.3.2. Cortex surrénal et corticostéroïdes

31

4.4. Les causes du stress au travail 32

4.4.1. Définition 32

4.4.2. Classification des stresseurs 33

5. Comment le gérer ? 36

5.1. Le maintien des connaissances par la

répétition 36

5.1.1. Définition 36

5.1.2. Auteurs 36

5.1.2.1. Ivan Pavlov (1849-1936) 36

5.1.2.2. Edward Lee Thorndike (1874-1949) 37

5.1.2.3. John Broadus Watson (1878-1958) 39

5.1.2.4. Burrhus Frederic Skinner (1904 - 1990) 40

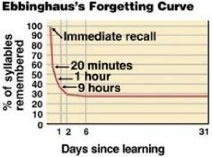

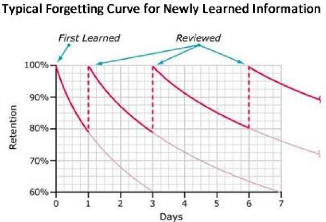

5.1.2.5. Hermann Ebbinghaus (1850-1909) 40

5.2. AFGSU 42

5.3. Formations hospitalières et DPC

44

5.4. Le simulateur, un outil de répétition

? 45

5.4.1. Les simulateurs 45

5.4.1.1. Définitions 45

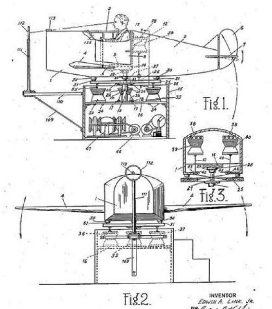

5.4.1.2. Origine et évolution 45

5.4.1.3. Techniques de simulation 47

5.4.2. Simulation en santé 48

5.4.2.1. Les modèles de simulation en santé 49

5.4.2.2. Avantages 50

5.4.2.3. Limites 51

5.4.2.4. Centres de simulation 52

5.4.2.4.1. En Amérique du Nord 52

5.4.2.4.2. En France 52

6. Hypothèse de recherche 54

7. Enquête de terrain 54

7.1. Choix et construction de l'outil d'enquête

54

7.2. Choix des lieux et des populations 54

7.3. Modalités de réalisation

55

7.4. Résultats attendus 55

8. Conclusion 56

9. Bibliographie 57

10. Annexes 62

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 1

1. Introduction

« Le manipulateur est l'aide qui fait fonctionner les

appareils pour le médecin radiologiste ; c'est lui qui entretient

l'appareillage en bon état, développe les plaques, manipule le

porte ampoule, répare les défauts de l'installation

électrique. Son rôle est en principe, celui d'un ingénieur

technicien ; quand il a été affecté à un poste

mobile, il doit comme le médecin être particulièrement

actif, habile et débrouillard. » (Extrait du livre, La

radiologie et la guerre, Marie Curie - Editions Félix Alcan 1921)

Marie Curie apporte dans son livre la toute première

définition du métier de MERM. Bien des choses ont changé

depuis (et heureusement) mais l'essence même de la partie technique du

métier est restée intacte. C'est une partie très

importante de notre métier de « technicien » en imagerie

médicale mais ce n'est pas la seule facette de notre profession ; cette

dimension n'est pas unique et la dimension relationnelle partagée avec

le patient prend une place tout aussi importante.

Dans notre époque propice aux résultats à

tous prix et à la qualité avant tout, il est indispensable de ne

pas oublier cette approche « soignant » qui fait l'essence d'un bon

MERM. Cette relation soignant-soigné peut tout simplement se traduire

par une explication détaillée de l'examen qui va suivre si le

patient présente de l'angoisse, ou alors accepter de faire rentrer un

proche en cabine avec le patient si celui-ci en ressent le besoin ou encore

faire écouter de la musique pendant l'examen IRM d'un patient pour

essayer de le détendre. Cette notion de relationnel

soignant-soigné n'est pas quelque chose qui s'apprend. Les limites entre

bon manipulateur qui se contente de faire des images et excellent manipulateur

qui rajoute en plus un soin attentionné et bienveillant pour son patient

sont minces.

Depuis les mots de Marie Curie au début du

XIXème siècle et aujourd'hui, bien des progrès

ont été fais en matière de technologie et de techniques en

parallèle avec l'évolution des moeurs et de la

société. Ce qui était tenu pour acquis il y a 10 ans peut

facilement devenir obsolète 5 ans plus tard. La capacité à

se maintenir à niveau est donc très importante. Et c'est d'autant

plus difficile vu la rapidité d'évolution des nouvelles

technologies.

Aujourd'hui, les examens réalisés en imagerie

médicale se doivent d'être toujours plus performants dans le but

d'obtenir un examen d'une qualité toujours plus élevée,

alliant efficacité et

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 2

rapidité de l'acte ainsi que confort et satisfaction du

patient. La préoccupation première de l'amélioration de

notre métier s'axe sur la radioprotection patient avec le principe ALARA

« As Low As Reasonably Achievable » qui vise à diminuer encore

et toujours la dose reçue par les patients lors de leur examens.

Malgré toutes les évolutions il y a des facteurs que l'on ne peut

influencer. Le nombre d'urgences rencontrées en imagerie médicale

en est un parfait exemple.

Bien que l'imagerie médicale ne soit pas un secteur

privilégié de l'urgence elle rencontre tout de même son lot

d'évènements et d'imprévus. Même si la diminution de

toxicité des produits de contraste iodé en scanner ou des

produits de contraste gadolinés en IRM ont été une des

principales évolutions en la matière, il faut se rendre compte

que, malheureusement, peu de choses peuvent être faites quant à

l'incidence de survenue des urgences, celles-ci dépendant uniquement de

l'état de santé du patient.

En tant que MERM nous devons être capables de

réagir et de prendre en charge ces urgences, avec efficacité et

rapidité, malgré le stress intense que cela engendre.

Mon mémoire se base sur trois notions qui sont les

suivantes : l'urgence, le stress et la gestion du

stress.

J'aborderai ce mémoire en commençant par mes

situations d'appel, bases m'ayant servi à l'élaboration de mon

questionnement. Je consacrerai ensuite une partie théorique comprenant

une première sous-partie sur la définition de l'urgence, les

situations d'urgence rencontrées par les MERM et leur prise en

charge.

Dans une seconde sous-partie je développerai la notion

de stress et, dans une troisième sous partie, comment le gérer,

à l'aide de différents outils.

Je soumettrai ensuite mon hypothèse de recherche. Cette

dernière devra être testée auprès d'une certaine

population sur le terrain.

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 3

2. De la situation d'appel à la question de

départ

2.1. Situation d'appel

Etudiante en DTS IMRT j'ai pu au cours de mes trois

années de formation réaliser de nombreux stages en milieu

privé et publique. Pendant mes stages, quelle que soit la

spécialité rencontrée, j'ai toujours posé les

même questions aux manipulateurs qui me formaient : «

Rencontrez-vous souvent des situations d'urgence, comme un arrêt

cardio-respiratoire par exemple ? » ou « Est-ce que cela vous arrive

souvent d'avoir une urgence vitale pendant un examen ? »

Innocemment au départ puis au fur et à mesure de

mon avancée dans la formation et de la construction de ma conscience

professionnelle je me suis sérieusement posée la question. Et je

l'ai très sérieusement posée aux manipulateurs m'entourant

tout au long de mes stages. Les deux situations suivantes vécues en

stage n'ont fait que renforcer mon intérêt pour ce sujet.

C'est en début de deuxième année, lors

d'un stage de médecine nucléaire en CHU, que j'ai

rencontré ma première situation d'urgence. L'examen

programmé était une scintigraphie pulmonaire pour un nourrisson

d'un an, celui-ci était accompagné de sa mère. En arrivant

dans le service le patient était calme, installé dans les bras de

sa mère ; après son installation il pleurait beaucoup ne

comprenant pas pourquoi il était maintenu de force avec sur le visage un

masque, qui lui englobait le nez et la bouche, le tout maintenu par un inconnu

( !). Avec en plus une hotte aspirante au-dessus de la tête, et deux

étrangers le regardant fixement (un manipulateur et moi-même).

Situation plutôt perturbante pour un enfant de cet âge... Tout

était prêt, le matériel était en place et le patient

en position. Lors de la phase d'inhalation du produit radioactif tout se

déroulait comme prévu. Après quelques inspirations,

entrecoupées de cris et de pleurs, la manipulatrice a mesuré la

radioactivité absorbée par le patient, le résultat

était anormal. Aucune radioactivité n'était

décelée. Les manipulateurs se sont concertés, nous nous

sommes concentrés sur l'installation du patient et sur le

matériel tout en continuant de le faire respirer jusqu'à ce que

sa mère, qui regardait la scène dans un coin de la pièce,

ne pousse un cri. Toute notre attention est alors revenue sur l'enfant qui

était devenu bleu. Tout son visage était cyanosé. En une

fraction de seconde le matériel a été

débranché et retiré, les médecins appelés et

l'enfant pris en charge pour qu'il se ré-oxygène. Pendant ce

court laps de temps je me suis rendue compte que le niveau de stress des

manipulateurs avait grimpé en flèche car ils ne savaient pas quoi

faire.

J'ai été surprise par la rapidité de

réaction de l'équipe. L'arrivée des médecins a

été immédiate et ils ont pris en charge l'enfant qui a

retrouvé un état respiratoire normal. Personnellement, durant

les

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 4

secondes où tout se passait, j'ai été

incapable de réagir et je ne savais pas quoi faire. Je n'ai pu

qu'observer les manipulateurs agir avec rapidité pour prévenir et

alerter mais paniquer pour les soins à réaliser. Après cet

incident j'ai interrogé les manipulateurs sur leur ressenti et leur

réponse générale fut « stress et panique à

bord ».

Au cours de la même année j'ai effectué un

stage de scanner dans un CHU spécialisé dans l'urgence. Lors d'un

examen injecté pour une suspicion d'embolie pulmonaire sur une patiente

en fin de vie, venant du service de réanimation, celle-ci a fait un

arrêt cardio-respiratoire. Les manipulateurs ne se sont pas rendus compte

tout de suite de l'état de la patiente. En effet l'interne

réanimateur discutait avec un manipulateur et le deuxième

manipulateur m'expliquait le déroulement de l'injection du produit de

contraste iodé sur la console de scanner. Nous nous en sommes rendu

compte lors de la vérification des images scanographiques, la

distribution du produit de contraste dans le corps de la patiente était

anormale. C'est à cet instant que l'interne réanimateur a vu que

le tracé du monitoring était à plat. Tout a

été très vite. Un manipulateur est entré en salle

et a crié « arrêt cardiaque ». Il a sorti la table de

l'anneau du scanner pour rapprocher la patiente de l'interne, qui a

commencé les gestes de premier secours. Le manipulateur en salle de

console a appelé le numéro d'urgence, le personnel de

réanimation est arrivé dans la minute avec tout le

matériel nécessaire pour réanimer la patiente. En quelques

secondes radiologues, médecins et infirmiers urgentistes sont

arrivés en salle d'examen. Après 30 minutes de réanimation

le coeur de la patiente a repris un rythme et il a été

décidé de poursuivre l'examen avec une seconde injection.

Durant cette situation d`urgence les manipulateurs sont

restés en salle de console, à regarder les réanimateurs.

Je leur ai demandé par la suite, leurs impressions et leur ressenti par

rapport à cet évènement. Leur discours a été

légèrement différent de la première situation car

ils travaillent dans un service d'urgence mais l'impression

générale était tout de même un état de stress

intense.

2.2. Analyse et questionnement

Suite à ces situations et à la formation AFGSU

suivie lors de mon cursus j'ai décidé de débuter mon

mémoire autour du thème de la prise en charge de l'urgence par le

MERM.

J'ai remarqué qu'au cours de la prise en charge de

situations d'urgence les manipulateurs sont stressés, anxieux, voir en

panique. Nous sommes pourtant des soignants et nous nous devons de

réagir efficacement et correctement face à l'urgence pour assurer

une prise en charge efficace et la survie du patient.

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 5

2.3. Recherches préliminaires

Afin de me renseigner sur cette constatation j'ai

décidé de mettre en place une enquête exploratoire

basée sur la question de départ suivante :

Sommes-nous capables en tant que MERM de prendre en

charge efficacement et rapidement une situation d'urgence ?

Ce questionnaire a été soumis dans trois CHU,

à trois manipulateurs de scanner de chaque CHU. J'ai choisi un CHU

spécialisé dans l'urgence et deux CHU non

spécialisés dans l'urgence et dont les spécialités

et activités sont différentes pour pouvoir comparer les

réponses de manipulateurs de différents services.

Les manipulateurs interrogés ont été

choisis selon la disponibilité de l'équipe par rapport à

l'activité du service et ce sont donc des manipulateurs de

différents sexes, âges et ancienneté dans le service qui

ont été interrogés.

J'ai interrogé chaque manipulateur en privé pour

ne pas qu'ils soient influencés par leurs collègues. A chaque

manipulateur était donné un exemplaire du questionnaire

d'enquête, je leur ai posé chaque question à l'oral et ils

m'ont répondu selon leur impression et ressenti.

L'enquête exploratoire (Annexe 1) comporte les questions

suivantes : Question n°1 : Quelle est votre définition

d'une situation d'urgence ?

55% des manipulateurs interrogés incluent la notion de

vitalité dans la situation d'urgence et 77% incluent la notion de

vitesse dans la réalisation de l'examen.

Il est intéressant de noter que 45% des manipulateurs

ne pensent pas qu'une situation d'urgence soit vitale, ne mettant donc pas en

jeu la vie du patient.

Question n°2 : Etes-vous souvent confronté

à une de ces situations d'urgence ?

- Arrêt circulatoire

- Détresse respiratoire

- Crise d'épilepsie / tétanie

- Crise de panique / spasmophilie

- Réaction allergique grave (type oedème de

Quincke)

L'arrêt circulatoire, la détresse respiratoire,

la crise d'épilepsie / tétanie et la crise de panique /

spasmophilie ont été vécues par 60% des manipulateurs.

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 6

La réaction allergique grave quant à elle n'a

été rencontrée que par 44% des manipulateurs.

Ces situations ne sont donc pas si exceptionnelles, mais est-ce

que les manipulateurs se jugent aptes à les prendre en charge pour

autant ?

Question n°3 : Pensez-vous savoir y réagir

efficacement et rapidement ?

33% des manipulateurs jugent savoir réagir efficacement et

rapidement à ce type de situation.

Cela concerne la population de manipulateurs travaillant en CHU

d'urgence car plus souvent confronté à ces situations.

33% des manipulateurs ne se sentent pas capables de réagir

efficacement à ce genre de situation, cela concerne la population de

manipulateurs ne travaillant pas en CHU d'urgence.

33% des manipulateurs m'ont répondu OUI et NON. En me

spécifiant que OUI, théoriquement, ils sont aptes à

réagir efficacement et rapidement mais qu'en pratique ce n'est

absolument pas le cas.

Question n°4 : Pensez-vous être suffisamment

formé à réagir à ce type de situation ? 55% jugent

que OUI, 44% jugent que NON et 11% répondent OUI et NON

Dans l'ensemble tous les manipulateurs, même ceux qui m'ont

répondu oui, jugent que la formation théorique est suffisante,

même si elle n'est pas adaptée aux manipulateurs, mais que la

formation pratique est insuffisante.

Question n°5 : Comment, selon-vous, pouvez-vous vous

améliorer ? Voilà ce qu'ils m'ont répondu :

- Continuer la formation AFGSU mais à des intervalles plus

rapprochés (non pas tous les 4 ans), avec des « piqûres de

rappel » tous les ans.

- Faire des simulations dans le service de l'équipe, dans

leurs locaux avec leur matériel. Revoir les gestes, l'ordre de la prise

en charge et surtout comment réagir au sein du service.

- Être formé par la réanimation, personnel

plus fréquemment confronté aux situations d'urgence. -

Créer un manipulateur référent en protocole d'urgence.

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 7

2.4. Questions de départ

Comment le MERM peut-il réagir efficacement et

rapidement à une situation d'urgence si celui-ci n'y est pas souvent

confronté. Lors d'une urgence tous les manipulateurs se sentent

stressés et anxieux, cédant parfois à la panique.

Mes questions de départ sont les suivantes : Quelles

sont ces urgences ? Quel est le facteur principal qui en altère la prise

en charge ? Quels sont les outils mis à notre disposition pour apprendre

à le gérer et à le minimiser ?

3. Qu'est-ce que l'urgence en imagerie médicale

?

On trouve autant de définitions de l'urgence que de

personnels de santé. C'est une notion que chacun s'imagine

différemment. Certains l'associent à un arrêt cardiaque pur

et simple, d'autre à n'importe quel évènement

imprévu et potentiellement délétère pour le

patient. Dans un premier temps nous allons définir

précisément ce qu'est l'urgence, ensuite nous parlerons des

situations d'urgence que peuvent rencontrer les MERM, enfin nous finirons en

rappelant les gestes à effectuer pour les prendre en charge.

3.1. Définition

Etymologiquement, l'urgence vient du latin urgere qui

signifie « pousser », « presser ». La définition du

mot « urgence » par le Dictionnaire Le Robert est la suivante :

URGENCE : « 1). Caractère de ce qui est urgent.

2). Nécessité d'agir vite. 3) Sans délai, en toute

hâte». Cette première définition pose une notion

essentielle : la vitesse d'action. Cette notion est admise par tous et chacun

sait qu'une situation d'urgence appelle à une réaction rapide des

soignants. Elle peut consister soit en la réversibilité des

symptômes déjà constatés, soit en la

prévention d'une aggravation, soit en un sauvetage pur et simple.

3.2. Classification CCMU

Le Ministère de la Santé propose dans une

enquête DREES du 11 Juin 2013 une classification nommée CCMU.

L'O.R.U MIP apporte lui aussi une version de la CCMU. Pour vous en proposer une

approche complète je me propose de mixer les deux versions.

Il faut savoir que la CCMU subdivise les patients en cinq

classes selon l'appréciation subjective de leur état clinique

initial. Les classes I et II incluent les patients dont l'état clinique

est jugé stable. La classe III groupe les patients dont le pronostic

vital n'est pas jugé engagé et les classes IV et V comprennent

les patients dont le pronostic vital est jugé engagé.

Classe I : Etat lésionnel et/ou pronostic fonctionnel

jugés stables. Abstention d'acte complémentaire diagnostique et

thérapeutique à réaliser par le SMUR ou un service

d'urgences.

Classe II : Etat lésionnel et/ou pronostic fonctionnel

jugés stables. Décision d'acte complémentaire diagnostique

ou thérapeutique à réaliser par le SMUR ou un service

d`urgences.

Classe III : Etat fonctionnel et/ou pronostic fonctionnel

jugés susceptibles de s'aggraver aux urgences ou durant l'intervention

du SMUR. Pas de mise en jeu du pronostic vital.

Classe IV : Situation pathologique engageant le pronostic

vital. Prise en charge ne comportant pas de manoeuvre de réanimation.

Classe V : Situation pathologique engageant le pronostic

vital. - Prise en charge comportant la pratique immédiate de manoeuvres

de réanimation.

Classe D : Patient décédé. Pas de

réanimation entreprise par le médecin du SMUR ou du service des

urgences.

Classe P : Patient présentant un problème

psychologique et/ou psychiatrique dominant l'absence de toute pathologie

somatique instable.

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 8

Schématisation de la CCMU selon l'O.R.U MIP

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 9

Il est intéressant de constater que le stress chez les

soignants augmente de façon proportionnelle à la gravité

de l'urgence. Prenons l'exemple d'une légère chute de tension

chez un patient auquel on pose une VVP. Tout MERM saura réagir face

à cette situation et ne se laissera pas gagner par le stress. A

contrario, si ce même MERM se retrouve face à un arrêt

cardiaque, son stress va grimper en flèche et il risque de céder

à la panique (la notion de stress sera abordée dans la partie

4).

D'après le Docteur VIGHETTI,

anesthésiste-réanimateur au CHU de Grenoble, « il y a 3

à 18 cas d'arrêts cardiaques pour 100 lits. 45 % d'entre eux

surviennent en service de réanimation et 35 % en service de soins.

». Les personnels soignants ne sont donc pas équitablement

logés face aux urgences. Voyons maintenant quelles sont les situations

d'urgence auxquelles le MERM peut faire face durant sa carrière.

3.3. Situations d'urgence en imagerie

médicale

3.3.1. Législation

Côté législation, depuis notre passage en

système Licence, certains détails inhérents au rôle

du manipulateur en situation d'urgence ont été mis à jour.

Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a

publié une version, consolidée suite à

l'arrêté modificatif du 4 juin 2013, des caractéristiques

du « Diplôme de technicien supérieur en imagerie

médicale et radiologie thérapeutique ». Ils

détaillent à la page 12 de cet article, « l'activité

2 : Information de la personne soignée et mise en oeuvre des soins dans

le cadre de la continuité des soins » et plus

précisément ils définissent le domaine de

compétence du manipulateur en situation d'urgence : «

Réalisation des soins d'urgence :

- Réalisation des gestes et soins d'urgence en

application de protocoles en situation d'urgence vitale

- Mise à disposition du chariot d'urgence - Assistance du

médecin »

Ce texte reste bien évasif sur les termes exacts de ce

que peuvent être les urgences rencontrées par le MERM, nous vous

proposons une liste des situations d'urgence que peuvent rencontrer les MERM en

secteur d'imagerie médicale. Pour plus d'exhaustivité, nous ne

nous limiterons pas à une seule spécialité du

métier de MERM mais passerons en revue l'ensemble des

spécialités d'imagerie médicale (Attention : la

radiothérapie n'étant pas de l'imagerie médicale mais de

la thérapie, cette spécialité n'est pas prise en compte

dans ce travail).

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 10

3.3.2. Urgences

Dans cette partie nous allons définir différentes

situations d'urgence.

3.3.2.1. Syncope

Selon l'HAS dans ses recommandations professionnelles sur les

pertes de connaissances brèves de l'adulte : prise en charge

diagnostique et thérapeutique des syncopes, le terme « malaise

» ne doit plus être utilisé car imprécis et regroupant

des situations cliniques floues et différentes. Le malaise décrit

une plainte alléguée par le patient sans

spécificité et ne définit pas un cadre médical en

particulier.

Nous parlerons plutôt de syncope qui est définie

comme une perte de connaissance transitoire, à début rapide, de

durée généralement brève, spontanément

résolutive, s'accompagnant d'une perte de tonus postural avec un retour

rapide à un état de conscience normal et due à une

ischémie cérébrale globale et passagère. Cette

perte de connaissance, qui dure en moyenne 20 secondes, est souvent brutale.

Elle s'accompagne généralement d'un retour à la normal

très rapide en terme de comportement et d'orientation.

Les symptômes d'une syncope typique sont les suivants :

sensation d'engourdissement, sueurs, nausées, baisse de la vision

(« voile noir devant les yeux »), perte de connaissance

(complète, brève et brutale), chute avec possibilité de

traumatisme, amnésie de la crise, pâleur importante et hypotonie

musculaire.

3.3.2.2. Crise de spasmophilie

La spasmophilie est dûe à

l'hyperexcitabilité neuro-musculaire, c'est-à-dire qu'en

réponse à des stimuli le système nerveux central et/ou

périphérique et les muscles réagissent de façon

disproportionnée. Il faut savoir qu'il existe deux types de causes

principales, que l'on peut rencontrer isolément, consécutivement

ou de façon concomitante : humorale et ventilatoire.

La cause humorale est liée à une carence dans

l'organisme de certains micro-éléments, principalement le

magnésium et le calcium.

La cause ventilatoire est liée quant à elle

à la respiration rapide, saccadée et superficielle du sujet

(souffle court, diaphragme peu sollicité). L'hyperventilation s'exprime

par un manque d'oxygénation cellulaire et par l'élimination

excessive de gaz carbonique. Ce sont surtout les femmes jeunes qui, en alliant

stress et angoisse, commencent à hyper ventiler.

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 11

Les symptômes à reconnaitre sont :

accélération du rythme respiratoire associé à une

sensation d'étouffement et d'oppression, tétanie musculaire

(incapacité à bouger, fourmillements et picotements), sueurs,

vertiges, crampes et sensation de perte de connaissance.

3.3.2.3. Crise d'épilepsie

La SFN propose des recommandations (approuvées par

l'HAS) de bonnes pratiques concernant la prise en charge d'une première

crise d'épilepsie de l'adulte.

L'épilepsie est définie comme une pathologie

cérébrale caractérisée par une

prédisposition durable à générer des crises et par

les conséquences cognitives, comportementales, psychologiques et

sociales de cette condition.

La crise d'épilepsie (aussi appelée comitiale)

est quant à elle définie comme une survenue transitoire de signes

et/ou de symptômes dus à une activité neuronale

cérébrale excessive ou anormalement synchrone. Elle entraine une

perte de conscience brutale (non annoncée), des mouvements cloniques des

membres (secousses musculaires anarchiques et violentes), une morsure de la

langue et un relâchement des sphincters. Cette crise s'accompagne d'une

résolution spontanée après quelques secondes ou minutes

ainsi que d'une amnésie post-critique.

Il faut savoir que chaque personne est potentiellement

épileptique. En fait les personnes sujettes à ce genre de crise

ont juste un seuil épileptogène plus bas que la moyenne. Pour

faire simple, l'épilepsie se caractérise par des décharges

soudaines et de courte durée (en général) d'influx nerveux

anormaux dans le cerveau. Elles peuvent avoir lieu soit dans une zone

précise du cerveau, soit dans son ensemble. Dans de très rares

cas, les crises peuvent être prolongées et entraîner

d'importantes séquelles neurologiques par privation. De plus, des

dommages peuvent être causés aux neurones en raison de la

libération de substances excitatrices et de catécholamines

associées au stress aigu. Certaines crises peuvent même

s'avérer mortelles. Le phénomène est rare et

méconnu et porte le nom de « mort subite inattendue et

inexpliquée en épilepsie ».

3.3.2.4. Extravasation

En Avril 2005, la CIRCATI et la SFR ont mis en place une fiche

de recommandation pour la pratique clinique concernant la prévention de

l'extravasation de produit de contraste qui sert toujours de

référence de nos jours.

L'extravasation est définie comme le passage de

produits intraveineux en dehors de la lumière vasculaire, donc dans les

tissus environnants. Ce n'est pas l'extravasation en elle-même qui est

une

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 12

urgence mais plutôt ses conséquences sur le

patient. Dans le pire des cas elle peut conduire à une nécrose ou

à une ulcération des tissus de la zone injectée. Elle peut

faire suite à une blessure de la veine lors de la pose d'un

matériel d'injection ou d'une rupture d'une paroi veineuse du fait de

l'hyper pression.

Une extravasation doit être suspectée dans les

circonstances suivantes :

- Plainte du patient concernant une sensation de brûlure

ou de picotement au niveau du point d'injection

- Induration ou oedème du point d'injection (grossissement

de la zone du membre injectée)

- Absence de retour sanguin après tentative d'aspiration

de produit par la seringue

Attention : notez que tous les patients ne ressentent pas de

sensation de douleur lors d'une

extravasation.

Il existe différentes catégories de facteur de

risque et/ou de gravité concernant l'extravasation :

? Liés au patient : âges extrêmes de la

vie, troubles de la conscience, troubles de la vascularisation

artérielle, troubles du drainage veineux ou lymphatique, troubles

trophiques

? Liés au site d'injection : topographie (dos de la

main, poignet, dos du pied, cheville...), ancienneté de la perfusion (=

24 heures), injection en amont d'un site de ponction récent, pansement

masquant le site d'injection (retardement du diagnostic d'extravasation)

? Liés à la technique d'injection : utilisation

d'une aiguille plutôt que d'un cathéter, utilisation d'un

injecteur automatique

? Liés au produit de contraste : type de produit

utilisé (hyperosmolalité), quantité élevée

du produit de contraste ayant pu diffuser

N.B. : La gravité est reconnue si la quantité de

produit de contraste ionique d'osmolalité élevée

injectée est supérieure à 30cc ou si la quantité de

produit de contraste non-ionique de basse osmolalité injectée est

de 100cc. Elle est aussi reconnue s'il y a une faible abondance du tissu

sous-cutané et s'il existe une atteinte vasculaire ou des troubles

trophiques.

Il est possible de prévenir l'extravasation et de

limiter son importance. Pour cela le MERM devra, concernant la voie veineuse,

éviter d'utiliser une voie veineuse déjà en place,

utiliser un cathéter court en adaptant le débit au calibre

utilisé, privilégier une veine au pli du coude, éviter

toute compression du membre perfusé et enfin vérifier la

qualité du cathétérisme par une injection test

(sérum physiologique).

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 13

Il est aussi important de prévenir le patient du risque

et de lui demander de se manifester en cas de douleur (en sachant que

l'extravasation peut être indolore).

Enfin la surveillance du point d'injection est primordiale

avant la réalisation de l'acte d'imagerie (surveillance visuelle et

tactile).

3.3.2.5. Choc anaphylactique

Avant de parler du choc anaphylactique nous allons rappeler

brièvement les notions d'allergie et d'hypersensibilité ainsi que

les différentes classifications existantes.

3.3.2.5.1. Définitions

L'allergie est la conséquence pathologique d'un conflit

antigène - anticorps. Dans un même temps il y a présence

d'antigène (allergène), d'anticorps et d'une réaction qui

aboutit à la libération de substances (histamines,

leucotriènes, cytokines...) responsables des manifestations cliniques de

l'allergie.

Les antigènes sont des substances

étrangères à l'organisme comme par exemple : le pollen,

les poils de chat, le venin d'hyménoptère (guêpe), les

médicaments ou encore, et c'est ce qui nous intéresse

particulièrement, les produits de contraste. Ils pénètrent

dans l'organisme par voie aérienne, digestive, cutanée ou par

voie intramusculaire, sous cutané ou intraveineuse. L'antigène

est bien toléré par la plupart de la population, toutefois,

certaines personnes déclenchent une réaction inadaptée,

excessive et pathologique : c'est l'allergie, qui est une forme de

l'hypersensibilité.

Les anticorps sont des substances (globuline IgE)

fabriquées par l'organisme après un premier contact avec

l'antigène. Il est important de noter qu'une réaction allergique

se produit uniquement lors de la deuxième rencontre avec

l'antigène. La première rencontre avec celui-ci est ce que l'on

appelle l'étape de sensibilisation. Chaque anticorps est

spécifique d'un antigène. Les anticorps circulants responsables

de l'allergie humorale ou immédiate se concentrent dans certains organes

cibles (muqueuse nasale, épithélium bronchique,...) et

conditionnent la localisation des manifestations allergiques. Les anticorps

tissulaires quant à eux sont absents du sérum mais sont

présents à l'intérieur des cellules de l'organisme, ils

sont responsables de l'allergie différée.

L'hypersensibilité est un terme général

regroupant l'ensemble des réactions d'allure allergique.

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 14

3.3.2.5.2. Classification de Gell et Coombs

Gell et Coombs, immunologistes anglais, ont proposé en

1975 une classification de l'hypersensibilité qui sert encore de

référence de nos jours. Cette classification répartit

l'hypersensibilité en quatre types (I, II, III et IV), selon la forme

d'action et le temps de réponse. Les trois premiers types sont

médiés par des anticorps et le quatrième par les

lymphocytes T.

? Hypersensibilité de type I : C'est le type le plus

fréquent et le plus important du point de vue clinique, il correspond

à l'hypersensibilité immédiate avec les anticorps

circulants qui sont des immunoglobulines de type IgE. On parle

d'hypersensibilité immédiate car les symptômes apparaissent

entre 10 et 20 minutes, voire moins. Ces anticorps IgE se trouvent à

l'état libre dans le sang circulant. Les symptômes allergiques

apparaissent lorsque ceux-ci se fixent à la surface des mastocytes et

des basophiles qui réagissent avec l'allergène correspondant. Il

en résulte une production par les mastocytes de substances actives

telles que : histamines, prostaglandines, leucotriènes, etc... Ces

substances sont les médiateurs chimiques de l'allergie. Elles entrainent

une vasodilatation, une augmentation de la perméabilité

capillaire, une contraction des muscles lisses et occasionnent des

éruptions cutanées, des oedèmes, une hypotension, un

spasme bronchique et un spasme digestif.

? Hypersensibilité de type II : Elle est dite

cytotoxique ou cytolytique. Dans ces réactions immunes, les anticorps

sont libres dans le sérum alors que l'antigène est fixé

à la surface de certaines cellules ou est un composant de la membrane

cellulaire elle-même. Quand les anticorps réagissent avec

l'antigène, il se produit une activation du complément qui

aboutit à la détérioration de la cellule et même

à sa lyse. Les maladies relevant de ce mécanisme sont par exemple

les anémies hémolytiques ou le purpura thrombopénique.

? Hypersensibilité de type III : Aussi appelée

« par complexe immun », elle est due à la circulation

d'anticorps appelés précipitines qui appartiennent à la

classe des IgG. Les anticorps réagissent avec des antigènes et

produisent un complexe antigène - anticorps (complexe immun). Ces

complexes se déposent dans les tissus et entrainent une accumulation de

polynucléaires et une libération d'histamine qui est responsable

d'une atteinte tissulaire. On dit que ce type d'hypersensibilité est

semi-retardé à cause d'un délai de manifestation d'au

moins 6 heures. Comme exemple de maladie relevant de ce mécanisme nous

pouvant citer la polyarthrite rhumatoïde.

? Hypersensibilité de type IV : Aussi appelée

« hypersensibilité retardée à médiation

cellulaire » elle se différencie des trois autres car elle n'est

pas la conséquence de l'action d'anticorps mais de cellules

immunocompétentes, les lymphocytes. Elle se caractérise par un

délai d'action de 24 à 72 heures.

Elle n'est pas transmise par injection de sérum mais

par injection de cellules vivantes, essentiellement les lymphocytes T. Cette

hypersensibilité entraine des lésions tissulaires inflammatoires

qui peuvent conduire à des lésions tissulaires

irréversibles. Nous pouvons citer comme exemple de pathologies qui se

base sur cette hypersensibilité les granulomes, l'eczéma de

contact ou le rejet de greffe tissulaire.

3.3.2.5.3. Classification des réactions

d'hypersensibilité selon l'EAACI

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 15

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 16

3.3.2.5.4 : Classification de Ring et Messmer

La classification de Ring et Messmer permet de stratifier en

quatre grades de gravité clinique croissante les signes cliniques des

réactions d'hypersensibilité de type immédiat.

3.3.2.5.5 : Les signes du choc anaphylactique

? Signes cutanés : Ils associent érythème

et urticaire qui peuvent être localisés sur la face, le cou et la

région antérieure du thorax avant de se

généraliser. Il peut aussi y avoir apparition d'un oedème

de Quincke ou angio-oedème (gonflement rapide de la peau et des

muqueuses) qui concerne quant à lui le visage, la langue, le larynx et

le pharynx. Il peut entrainer une gêne respiratoire et une dysphagie.

? Signes respiratoires : Une infiltration oedémateuse

et une bronchoconstriction peuvent entrainer une obstruction respiratoire

à différents niveaux. Une atteinte des voies aériennes

supérieures se manifestant par une rhinorrhée, une obstruction

nasale, une toux sèche et dans les cas les plus graves d'une obstruction

des voies aériennes supérieures. Une atteinte de voies

aériennes inférieures se manifeste par un bronchospasme. On peut

aussi observer un oedème aigu du poumon.

? Signes cardiovasculaires : Ils associent une tachycardie et

une hypotension voir un état de choc auxquels peuvent être

associés chez l'adulte des troubles de l'excitabilité et de la

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 17

conduction, une ischémie ou une nécrose

myocardique. L'arrêt cardiaque n'est pas exceptionnel et survient parfois

d'emblée en l'absence de bronchospasme et de signes cutanés.

? Signes digestifs : Ils associent une sécrétion

exagérée des glandes salivaires, des nausées, des

vomissements, des diarrhées et des douleurs abdominales.

3.3.2.6. Détresse respiratoire

On parle d'insuffisance respiratoire aiguë, ou de

détresse respiratoire, lorsque les échanges gazeux deviennent

brutalement insuffisants pour couvrir les besoins de base de l'organisme. Sans

apport rapide d'oxygène, les cellules nerveuses sont incapables de

fonctionner et la mort est inéluctable dans les minutes qui suivent. De

très nombreuses situations peuvent entrainer cette insuffisance

respiratoire comme une insuffisance d'oxygène dans l'air ventilé

(altitude, feu), une insuffisance du débit d'air respiré (crise

d'asthme grave, obstruction des voies aériennes), une perturbation des

échanges gazeux alvéolaires (infection pulmonaire, oedème

du poumon), une atteinte de la fonction circulatoire (arrêt

cardio-respiratoire, collapsus) ou une perturbation des échanges gazeux

cellulaires (intoxication par monoxyde de carbone).

L'insuffisance respiratoire chronique est la

conséquence de maladies ou d'opérations pulmonaires qui ont

« amputé » une partie importante des surfaces d'échange

respiratoires: obstruction bronchique par cancer, infections, maladies

respiratoires, tabac... L'insuffisant respiratoire chronique a donc un nombre

limité d'alvéoles pulmonaires fonctionnelles ; il vit en

permanence avec des taux sanguins d'oxygène très bas, et certains

malades nécessitent même un apport supplémentaire d'O2

à domicile, de façon intermittente ou permanente (bouteilles,

extracteur d'oxygène). Cet équilibre respiratoire précaire

peut se rompre facilement : toute cause limitant l'apport d'oxygène

(traumatisme, infection, intoxication, maladie respiratoire ou cardiaque...) ou

tout besoin excessif de l'organisme (effort, fièvre, émotion...)

peut précipiter la survenue d'une véritable détresse

respiratoire. Cette « décompensation respiratoire » d'un

malade déjà en dette d'oxygène est donc plus grave et

d'évolution plus rapide que chez toute autre victime soumise à la

même cause. On parle alors d'une « insuffisance respiratoire

aiguë chez un insuffisant respiratoire chronique ».

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 18

3.3.2.7. Arrêt cardio-circulatoire

Nous abordons maintenant l'urgence la plus redoutée par

tout professionnel de santé et ce à quoi pensent 90% des MERM

lorsqu'on leur parle d'urgence. N'importe quel MERM travaillant, par exemple,

en scanner sera un jour confronté à un ACR. Autant y être

bien préparé, mais pour cela il faut déjà savoir ce

que c'est et comment le reconnaître.

L'ACR est une urgence vitale. C'est une interruption brutale

de la circulation sanguine dans le corps ainsi que de la respiration. La mise

en place d'une réanimation précoce peut, parfois, permettre

d'éviter le décès. Attention, un ACR n'est pas

systématiquement un arrêt cardiaque suivi d'un arrêt

respiratoire, il peut aussi être un arrêt respiratoire suivi d'un

arrêt cardiaque.

Les causes de l'ACR sont multiples. Elles peuvent être

cardiovasculaires (troubles du rythme de la conduction, infarctus du myocarde,

dissection aortique, hémorragie...), traumatiques (accident de la voie

publique, chute...), neurologiques (accident vasculaire

cérébral), respiratoires (« fausse route », noyade,...)

ou dues à une intoxication (monoxyde de carbone, médicamenteuse,

éthylique,...)

Les signes de l'ACR sont les suivants :

- Perte de conscience (absence de réponse verbale, motrice

et d'ouverture des yeux volontaires)

- Arrêt respiratoire même après

libération des voies aériennes

- Abolition du pouls carotidien ou fémoral

- Cyanose

- Pupille en mydriase

Le score de Glasgow est un outil facilement utilisable par

n'importe quel soignant qui permet d'évaluer l'état de conscience

d'un patient.

Il faut savoir qu'un patient en état d'ACR a un score de

Glasgow égal à 3.

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 19

Connaître les urgences que peuvent rencontrer les MERM est

un point fort mais savoir y réagir c'est encore mieux !

3.3.3. Prise en charge

3.3.3.1. Syncope

Les épisodes de syncope arrivent principalement lors de

la pose de VVP ou d'abords veineux. Cette urgence est toute relative.

Il faut immédiatement allonger le patient et si

possible lui relever les jambes, par exemple en les appuyant contre le mur,

pour améliorer le retour de sang vers le coeur et le cerveau. Le patient

doit rester allongé pendant au moins 5 à 10 minutes,

jusqu'à ce qu'il se sente mieux. Les tentatives pour se lever et

s'asseoir avant ce temps de repos pourraient entrainer une autre syncope. Si le

patient est dans l'impossibilité de s'allonger il est possible de

réaliser les contre mesures suivantes pendant quelques minutes. Elles

permettent d'augmenter la pression artérielle et interrompent

l'épisode de syncope. Le patient doit croiser les jambes et contracter

ses muscles, il doit joindre ses mains et les serrer fermement l'une contre

l'autre ou manipuler une balle anti-stress.

Attention : Il ne faut pas faire boire le patient ou le forcer

à rester debout.

Il est important de rester au côté du patient

pour le surveiller et de noter combien de temps dure sa perte de connaissance.

On peut à la fin de son épisode lui conseiller d'appeler un

médecin.

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 20

3.3.3.2. Crise de spasmophilie

Le plus souvent, les spasmophiles ont l'habitude de faire des

crises et prennent donc un traitement, dans le cas contraire, il faudra isoler

la personne, l'asseoir ou l'allonger, la rassurer en faisant preuve de calme.

Il faut l'inviter à maitriser sa respiration en respirant lentement. Il

est important de discuter avec elle pour essayer de l'apaiser et de la

calmer.

3.3.3.3. Crise d'épilepsie

Voici les recommandations de la Ligue Francophone Belge contre

l'Epilepsie. Il n'est pas possible d'interrompre une crise d'épilepsie,

il faut la laisser suivre son cours naturellement en prenant des

précautions.

Ce qu'il faut faire :

- Dégager un espace autour de la personne, enlever tout

objet dangereux qui pourrait la blesser

- Protéger la tête de la personne avec, par exemple,

un coussin ferme ou une veste roulée en boule

- Desserrer les vêtements autour du cou et s'assurer que

les voies respiratoires sont dégagées

- Retirer les lunettes

- Placer la personne en PLS pour l'aider à respirer

- Noter l'heure du début de la crise

- A la reprise de conscience, rassurer la personne durant la

période de confusion

Ce qu'il ne faut pas faire :

- Ne pas déplacer la personne pendant le

déroulement de la crise, sauf en cas de danger (route, escalier...)

- Ne pas entraver ses mouvements - Ne pas la soulever

- Ne pas donner à boire

- Ne pas mettre d'objet entre ses dents. Attention ! Il est

impossible d'avaler sa langue durant une crise d'épilepsie mais il est

possible de faire une fausse déglutition (avaler de travers)

après la crise. C'est pour cela qu'il est important de placer la

personne en PLS pour que la salive puisse s'écouler à

l'extérieur si la déglutition n'est pas

récupérée.

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 21

- Ne pas importuner inutilement la personne dans la

période de confusion qui suit la reprise de conscience.

Il est nécessaire d'appeler une aide médicale

dans différents cas : lors d'une première crise, si la crise dure

plus longtemps que d'habitude chez la personne concernée ou si la crise

dure plus de 10 minutes, si les crises se suivent sans reprise complète

de conscience entre elles, si la personne s'est cognée la tête

durant la crise et qu'elle ne présente pas de signe de reprise de

conscience dans les 10 minutes après la fin de la crise et enfin si il y

a des blessures que l'on est pas en mesure de soigner ou si la personne est

tombée lourdement (hématomes et douleurs).

3.3.3.4. Extravasation

Voici les recommandations de prise en charge d'une extravasation

selon la CIRCATI et la SFR. ? Mesures immédiates :

- Arrêt immédiat de l'injection en cas de plainte du

patient ou de perception d'un problème

- Tentative d'aspiration du produit extravasé par le

cathéter d'abord laissé en place, puis, après l'avoir

enlevé, par expression cutanée.

- Surélévation du membre concerné pendant

les trois heures suivantes, en cas de gravité potentielle.

- Hypothermie locale par application de glace pendant au moins

20 minutes ; puis toutes les heures pendant 6 heures, sans contact direct entre

la glace et le membre (envelopper dans un linge).

? Mesures différées :

- Evaluation de la gravité potentielle.

- Estimation du volume injecté (au vu de la

quantité restante dans la seringue).

- Estimation de l'étendue et de la localisation de

l'extravasation par la pratique de clichés du membre.

- Recherches de signes de mauvaise tolérance par un

examen clinique, vasculaire et neurologique : aspect cartonné ou

phlycténulaire de la peau, oedème important, trouble de la

perfusion distale (syndrome des loges) regroupant paresthésies,

renforcement des douleurs segmentaires, hypoesthésie, diminution de la

force musculaire et diminution des pouls.

- Informer le patient quant aux signes de mauvaise

tolérance imposant une prise en charge immédiate. - En cas de

gravité, contrôle médical le lendemain pour s'assurer d'une

évolution favorable ;

- Signalement de l'extravasation dans le compte rendu et

auprès du médecin traitant.

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 22

3.3.3.5. Choc anaphylactique

Voici les recommandations de l'ANSM concernant la prise en charge

d'un choc anaphylactique.

- Appel d'aide d'urgence

- Arrêt de l'injection du produit suspecté

- Oxygénation au masque à haute concentration

- Voie veineuse efficace

- Allonger le patient sur le dos et surélever ses membres

inférieurs

- Adrénaline IV par titration, toutes les 1 à 2

minutes, en fonction du grade et de la pression artérielle

? Grade I : pas d'adrénaline

? Grade II : bolus de 10 à 20jig

? Grade III : bolus de 100 à 200jig

? Grade IV : arrêt circulatoire : massage cardiaque

externe + adrénaline bolus de 1mg toutes les 1 à 2 minutes

à renouveler + mesures habituelles de réanimation d'une

efficacité cardio-circulatoire

Attention ! Le MERM n'est pas habilité à

injecter de l'adrénaline en IV. Le protocole cité

précédemment concerne le personnel de réanimation.

Les antihistaminiques sont habituellement administrés

par voie orale ou parentérale. Des corticoïdes sont

préconisés pour moduler la réaction retardée. En

cas de bronchospasme, les nébulisations de bronchodilatateurs sont

utilisées. En cas d'hypovolémie un remplissage par

macromolécules avec utilisation de drogues vasopressives sont

utilisées. La seule réelle prévention consiste en la

non-introduction de l'allergène et même si les

prémédications et tests allergologiques peuvent diminuer le

risque de survenue d'une allergie, ils n'empêchent pas les

réactions graves.

3.3.3.6. Détresse respiratoire

En cas de détresse respiratoire il faut laisser le

patient au repos strict, en position demi-assise s'il est conscient et

oxygéner à fort débit (15L/min) en surveillant sa fonction

respiratoire. Il faut vérifier la liberté des voies

aériennes supérieures et mettre en place un monitorage du rythme

cardiaque et de l'oxymétrie de pouls.

Si la ventilation devient inefficace il faut continuer

d'oxygéner le patient mais sous forme de ventilation artificielle.

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 23

3.3.3.7. Arrêt cardio-respiratoire

Nous allons ici donner les recommandations du Conseil

Français de Réanimation Cardio-Pulmonaire et de la Croix Rouge.

Les gestes de premiers secours doivent être réalisés le

plus tôt possible pour permettre d'augmenter les chances de survie.

1) Prévenir le numéro d'urgence ou appeler le 15

(SAMU)

- Décrire ce que l'on a vu et l'état de la

victime

- Donner l'adresse précise du lieu où se trouve la

victime, dans une structure hospitalière : le

service

- Dire ce qui a été fait ou ce qui est fait

- Ne pas raccrocher avant qu'on ne le précise

2) Masser le coeur de la victime et si possible pratiquer le

bouche à bouche en alternance

- Allonger la victime sur une surface dure

- Se mettre à genoux contre la victime, sur le

côté

- Positionner ses mains l'une sur l'autre, au milieu du thorax,

entre les deux seins, les bras

bien tendus.

- Appuyer de tout son poids, bien au-dessus : avec tout le

corps

- Exercer des pressions fortes : enfoncer les mains de 3

à 4cm dans la poitrine et remonter les

mains entre chaque pression pour faire circuler le sang

- Effectuer les pressions sur un rythme régulier, en

comptant jusqu'à 30

En alternance, effectuer deux insufflations, ou bouche à

bouche, toutes les 3O pressions

- Reprendre ensuite le massage cardiaque : série de 30

pressions

3) En présence d'autres personnes leur demander

d'aller chercher le défibrillateur automatique externe (DAE) et suivre

ses instructions pas à pas.

- Mettre le DAE en marche et prendre connaissance des

instructions figurant sur l'appareil - Dénuder la poitrine de la

victime

- Placer les électrodes à même la peau

conformément aux instructions figurant sur leur emballage ou sur les

électrodes

- S'assurer que personne ne touche la victime lors de l'analyse

du rythme cardiaque de la victime

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 24

- S'assurer que toutes les personnes présentes sont

éloignées de la victime et de son environnement

immédiat

- Appuyer sur le bouton de défibrillation si cela vous

est demandé. Un défibrillateur entièrement automatique

administrera le choc électrique sans votre intervention.

- Si le DAE vous y invite, effectuer des compressions

thoraciques sans tarder. Alterner les séries de 30 compressions et de 2

insufflations.

- Continuer à suivre les indications du DAE

jusqu'à ce que la victime retrouve une respiration normale ou

jusqu'à l'arrivée des secours.

- Si la respiration redevient normale, arrêter la

réanimation, mais ne pas éteindre le DAE et laisser les

électrodes en place sur la poitrine de la victime. Si celle-ci reste

inconsciente, mettez-la sur le côté, en position latérale

de sécurité.

Attention ! Le protocole cité

précédemment concerne la prise en charge d'un ACR chez l'adulte

et on chez l'enfant ou le nourrisson.

4. La réaction du MERM... le stress !

4.1. Etymologie et définition

Etymologiquement, le mot stress vient du latin stringere qui

signifie étreindre, serrer, resserrer, lier. Il a donné naissance

en français à étreindre, entourer avec les bras en serrant

étroitement (pour embrasser ou pour étouffer) et secondairement

à détresse, sentiment d'abandon, de solitude ou d'impuissance que

l'on éprouve dans une situation poignante (besoin, danger,

souffrance).

Apparu au XVIIème siècle en Angleterre (et

seulement au XXème en France), il était utilisé pour

exprimer la souffrance et la privation résultant d'une vie

éprouvante ; au XVIIIème siècle, on observe une

évolution sémantique de ce terme puisque l'on passe de la

conséquence émotionnelle du stress à sa cause : une force,

une pression produisant une tension et à plus ou moins long terme une

déformation. On constate alors que le mot stress est souvent

accompagné du terme « strain » signifiant tension excessive

conduisant à une rupture.

Le dictionnaire le ROBERT définit le stress comme une

réaction de l'organisme à une agression, un choc physique ou

nerveux et comme une situation de tension, traumatisante pour l'individu.

Le dictionnaire Larousse le définit comme un

état réactionnel de l'organisme soumis à une agression

brusque.

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 25

Avant d'aller plus loin dans l'étude du stress mais

surtout dans la solution pour améliorer son contrôle par les MERM,

il me semble indispensable d'étudier son historique. De son point de

départ avec Claude Bernard puis au travers de Walter Bradford Cannon,

Hans Selye et enfin Richard Lazarus en collaboration avec Susan Folkman.

4.2. Auteurs

4.2.1. Claude Bernard (1813 -1878)

Tout le monde s'accorde à dire que Claude Bernard est

le point de départ du concept d'homéostasie et donc,

indirectement, de la notion de stress. Médecin, physiologiste et

philosophe de la biologie, Claude Bernard a largement contribué à

repenser le vivant. Il est le père de la physiologie moderne et pose les

principes de la médecine expérimentale.

Il fut ainsi le principal initiateur de la «

révolution physiologique » qu'il décrivit lui-même

très lucidement : « de tous les points de vue en biologie, la

physiologie expérimentale constitue à elle seule la science

vitale active, parce qu'en déterminant les conditions d'existence des

phénomènes de la vie, elle arrivera à s'en rendre

maître et à les régir par la connaissance des lois qui leur

sont spéciales » (Claude Bernard, 1865, Introduction à

l'étude de la médecine expérimentale).

Dans ce même livre il dit que « tous les

mécanismes vitaux, quelques variés qu'ils soient, n'ont toujours

qu'un but, celui de maintenir l'unité des conditions de vie dans le

milieu intérieur » (Claude Bernard, 1865, Introduction

à l'étude de la médecine expérimentale). Il

précise sa pensée dans un autre de ses ouvrage en 1878 en disant

« la fixité du milieu intérieur est la condition d'une

vie libre et indépendante » (Claude Bernard, 1878,

Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et

aux végétaux). De plus ses recherches sur la digestion et la

fonction glycogénique du foie l'ont progressivement conduit vers

l'élaboration du concept de « milieu intérieur ».

Ce concept, totalement original, constitue le pivot de la

nouvelle physiologie qu'il voulait créer, discipline autonome au sein

des sciences de la vie, intégrant les données anatomiques,

histologiques et physico-chimiques disponibles à l'époque.

Bien avant que la notion d'homéostasie, apparue pour sa

part dans les années 1940, ne soit clairement énoncée, on

peut constater que Claude Bernard en avait posé les bases.

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 26

4.2.2. Walter Bradford Cannon (1871 - 1945)

Il faudra attendre l'aide de Walter Bradford Cannon et sa

célèbre phrase disant que l'homéostasie est

l'équilibre dynamique qui nous maintient en vie pour que finalement le

concept d'homéostasie soit forgé. Ce mot provient du grec

?ìïéïò qui signifie similaire et

óôÜóéò qui signifie stabilité.

Cannon ne s'est pas arrêté là puisqu'en 1911, il observe la

stimulation des glandes médullosurrénales sous l'effet de la peur

(la partie 4.3 de ce mémoire sera consacrée aux mécanismes

physiologiques du stress). Cela lui permettra de décrire les

réactions physiologiques provoquées par différentes

émotions telles que la peur ou la colère et de prononcer en 1915

son fameux « flight or fight » pour décrire les deux

réponses possibles à un stress à savoir « fuir ou

combattre ». Plus tard il insistera sur le rôle des facteurs

psychologiques, les émotions, dans les processus d'adaptation. Pour lui,

la réponse au stress fait partie d'un système unifié

corps-esprit dans lequel l'excitation physiologique et l'expérience

émotionnelle fonctionnent en symbiose : le stimulus qui déclenche

une émotion agit simultanément au niveau du cortex et repose sur

un ensemble de régulations coordonnées.

Pour le moment il n'est question que d'homéostasie et pas

encore de stress.

4.2.3. Hans Selye (1907 - 1982)

Hans Selye est considéré comme le

véritable fondateur de la théorie du stress. Il a consacré

sa vie à son étude. Professeur et chercheur à

l'Université de Montréal, il a fondé l'Institut de

médecine et de chirurgie expérimentale en 1945 ainsi que

l'Institut international du stress.

Selye donne une définition médico-psychologique

du stress qui est la suivante : le stress est la réponse non

spécifique de l'organisme à toute demande d'adaptation qui lui

est faite. Le stress correspond à des manifestations organiques non

spécifiques en réponse à une agression physique.

L'ensemble de ces réponses non spécifiques est provoqué

par un agent agressif physique entraînant des réponses

stéréotypées quel que soit l'agent.

Hans Selye est clairement l'acteur majeur dans la

découverte du stress et nous allons consacrer une partie plus longue

pour développer ses idées, qui semblent encore être

aujourd'hui d'actualité et résolument novatrices pour son

époque. C'est en 1950 que Selye a élaboré un modèle

théorique le "Syndrome Général d'Adaptation" (SGA) qui

précise qu'à la suite d'un stress, l'organisme a pour objectif de

rétablir l'homéostasie. Le SGA se décompose en trois

stades :

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 27

- 1ere phase : la phase d'alarme : Elle survient

après le stress (phase en dessous du niveau de résistance normal,

puis passage au-dessus).

Selye la décrit comme une phase « de mobilisation

des ressources hormonales », on constate durant cette phase que le niveau

de stress descend sous le niveau normal, tout simplement car l'organisme

réagit à l'agent stressant et va préparer une

réponse psychomotrice comme par exemple la fuite ou le combat. Cette

phase est divisée en deux parties.

? le choc qui représente un état de surprise et

qui traduit un état de souffrance générale de l'organisme.

On observe comme signes tachycardie, augmentation du tonus musculaire,

dilatation des pupilles, hypothermie ou encore hypotension.

Cette phase dure de quelques minutes à 24 heures.

? le contre-choc qui représente le développement

des moyens de défense active, caractérisé par l'inversion

des signes de la phase de choc ; c'est-à-dire une augmentation de la

diurèse, l'augmentation du volume plasmatique ou encore

l'élévation de la température.

L'agent stressant peut être de tout type (objet,

personne, animal, évènement etc...), il va demander à la

personne de s'adapter à cet évènement, ce qui va la

fragiliser et la rendre vulnérable.

Ce stade comprend le temps de préparation et la

mobilisation des ressources pour faire face au stress.

Durant cette première phase la personne est

particulièrement exposée, mais une réponse de l'organisme

va lui permettre de reprendre le dessus, ce qui nous emmène à la

seconde phase.

2eme phase : la phase de résistance : Elle

correspond à une période de compensation avec une recharge des

moyens de défense et l'utilisation des ressources mises à

disposition. (phase au-dessus du niveau de résistance normal).

Les résistances de la personne vont passer largement

au-dessus du seuil normal, c'est un phénomène de compensation.

L'individu résiste à l'agent stressant, cette phase va

dépendre de la durée d'exposition à l'agent stressant

ainsi que de la capacité individuelle de résistance à

celui-ci. La personne qui reste dans cette phase maitrise son sujet mais perd

de l'énergie, ce qui contribue à l'usure de l'organisme. La phase

de résistance prolonge et accentue les phénomènes

amorcés au cours de la phase de contre-choc. Pour faire simple,

l'organisme s'est habitué aux stimuli. Cependant si les stimuli se

prolongent encore, on passe en phase d'épuisement.

3eme phase : la phase d'épuisement : Il s'agit

du moment à partir duquel les ressources biologiques et psychologiques

deviennent insuffisantes (phase de déclin du niveau de résistance

de la phase précédente). Le niveau de résistance de

l'individu tombe inexorablement sous le seuil normal, c'est-à-dire que

l'organisme ne cherche plus à lutter et se soumet. Cette phase à

lieu lorsque l'agent stressant persiste par sa durée ainsi que par son

intensité et que la personne s'obstine à y faire face. L'individu

doit puiser une énergie considérable dans ses réserves

profondes pour y faire face et s'en suit des dommages irréparables tels

que la dépression ou différentes maladies psychosomatiques, cette

étape peut conduire jusqu'à la mort à partir du moment

où toutes les réserves sont épuisées.

Ces conceptions physiologiques reposent sur un schéma

stimulus-réponse critiquable car elles ne prennent pas en compte les

variations interindividuelles. Elles définissent l'individu comme passif

face à une situation stressante et n'intègrent pas de composantes

psychologiques, ni d'évaluation subjectives des situations

environnementales. Cependant c'est un modèle encore vrai de nos jours et

applicable de façon analogue à tout ce qui nous entoure,

l'exemple en est pour les cellules qui après avoir subi un stimulus ont

deux choix possibles, l'adaptation ou la mort.

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 28

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 29

4.2.4. Richard S. Lazarus (1922 - 2002) et Susan

Folkman

Il faudra attendre les années 1960-1970, et des

travaux, dépassant le modèle linéaire de type «

stimulus-réponse » de Selye, pour commencer à mettre en

évidence l'importance des perceptions, autrement dit des processus

cognitifs, dans la survenue de l'état de stress.

Le modèle transactionnel du stress de Lazarus et

Folkman, proposé en 1984, permet de décrire ces processus

cognitifs.

Ces auteurs postulent que ce ne sont pas les

événements eux-mêmes qui déterminent l'apparition

d'un état de stress. Selon Lazarus « le stimulus n'existe pas

en soi comme stress, c'est le sujet qui peut ou non l'évaluer comme tel

» (Lazarus, 1984), ce qui est déterminant, ce sont les

perceptions et le vécu de ces événements. C'est

l'évaluation de la situation et des ressources personnelles qui

déterminent l'existence, ou non, du stress.

Ils apportent ainsi une définition plus complète

de la notion de stress : une transaction entre la personne et l'environnement

dans laquelle la situation est évaluée comme débordant les

ressources d'un individu et pouvant mettre en danger son bien-être. Il

faut comprendre que l'individu peut être responsable de l'importance des

agents stressants agissant sur son organisme.

Grâce à ces auteurs nous avons une approche

interactionniste cognitive du stress : le stress implique un processus incluant

à la fois la personne, l'environnement et leurs transactions.

Selon eux, l'individu confronté à une situation

stressante procède à deux types d'évaluation :

? l'évaluation primaire ou stress perçu,

consiste à envisager ce qui est en jeu dans la situation : les

challenges et les défis amènent des émotions positives

tandis que les pertes et les menaces apportent des émotions

négatives. Ainsi les réactions au stress dépendent moins

du stress objectif (agent déclenchant) que du stress perçu

(variable modératrice).

? L'évaluation secondaire ou contrôle

perçu consiste à envisager les différentes options pour

« manager » la situation, la changer, l'accepter ou l'éviter.

L'individu fait l'inventaire de toutes ses ressources personnelles et sociales.

Cette perception du contrôle peut être vue, soit comme un processus

perceptivo-cognitif transitoire lié au contexte, soit comme une

caractéristique stable de la personnalité.

Après ce tour d'horizon non exhaustif, mais le plus

complet possible du point de vue des auteurs, attardons nous sur une vision

plus physiologique du stress.

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 30

4.3. Physiologie du stress

Supposons que vous soyez en danger ou que vous vous

préparez à affronter une situation difficile, comme par exemple :

prendre en charge un patient en état d'arrêt cardiaque pendant un

examen d'imagerie médicale. Votre fréquence cardiaque va

augmenter ou vous aurez la chair de poule. Mais quelle est exactement la cause

de ces réactions ?

4.3.1. Médullo-surrénale et

catécholamines

Ces phénomènes font partis de la réaction

de « lutte et de fuite » provoquée par deux hormones

élaborées par la médullo-surrénale,

l'adrénaline et la noradrénaline. Ces hormones font parties de la

classe de composés que l'on appelle les catécholamines qui sont

synthétisés à partir de l'acide aminé qu'est la

tyrosine. L'adrénaline et la noradrénaline jouent

également un rôle comme neurotransmetteurs dans le système

nerveux.

Un facteur de stress positif ou négatif (pouvant aller

d'un plaisir extrême à la prise de conscience d'un danger mortel)

stimule la sécrétion d'adrénaline et de

noradrénaline par la médullo-surrénale. Ces hormones

agissent directement sur plusieurs tissus cibles et fournissent une

poussée bioénergétique. Elles accélèrent la

dégradation du glycogène dans le foie et les muscles

squelettiques, et provoquent la libération de glucose par les

hépatocytes ainsi que la libération d'acides gras par les

adipocytes. Ce glucose et ces acides gras circulent dans le sang et les

cellules de l'organisme peuvent les utiliser comme source d'énergie.

Outre le fait qu'elles augmentent la disponibilité des

sources d'énergie, l'adrénaline et la noradrénaline ont

des effets importants sur les systèmes cardiovasculaire et respiratoire.

Par exemple, elles font augmenter à la fois la fréquence

cardiaque et le débit systolique, et elles dilatent les bronchioles des

poumons, action qui accélèrent le transport d'oxygène

jusqu'aux cellules de l'organisme. (C'est pourquoi les médecins

prescrivent de l'adrénaline comme stimulant cardiaque et comme

bronchodilatateur en cas de crise d'asthme.)

Les catécholamines provoquent aussi la contraction des

muscles lisses de certains vaisseaux sanguins et le relâchement de

certains autres, ce qui diminue l'apport de sang à la peau, aux

intestins et aux reins, et augmente le débit vers le coeur,

l'encéphale et les muscles squelettiques.

L'adrénaline agit principalement sur la

fréquence cardiaque et le métabolisme, alors que le rôle

primordial de la noradrénaline consiste à garder la pression

artérielle constante.

GENSOUS JULIE (2012 - 2015) 31

La sécrétion par la

médullo-surrénale est stimulée par des influx nerveux

transportés à partir de l'encéphale par

l'intermédiaire de la partie sympathique du système nerveux

autonome.

Sous l'effet d'un stimulus de stress, l'hypothalamus produit

des impulsions nerveuses qui se rendent à la

médullo-surrénale, où elles déclenchent la

libération d'adrénaline. La noradrénaline est

libérée indépendamment de l'adrénaline. Les

hormones de la médullo-surrénale constituent un autre exemple de

voie neuro hormonale simple. Dans ce cas, les neurones

sécrétoires sont des cellules nerveuses modifiées,

appartenant au système nerveux périphérique, plutôt

que des neurones sécrétoires de l'encéphale qui

libèrent des hormones dans la neurohypophyse.

4.3.2. Cortex surrénal et

corticostéroïdes

Les hormones stéroïdes du cortex surrénal

répondent à des stimuli hormonaux. Sous l'effet d'un stimulus de

stress, l'hypothalamus produit une hormone de libération qui provoque la

libération d'ACTH (stimuline) par l'adénohypophyse. Lorsqu'elle

atteint le cortex surrénal, en passant par la circulation sanguine,

l'ACTH agit sur les cellules endocrines qui synthétisent et

sécrètent une famille d'hormones stéroïdes

appelées corticostéroïdes. Les concentrations

élevées de corticostéroïdes dans le sang

arrêtent la sécrétion d'ACTH, ce qui constitue un autre

exemple de rétro-inhibition.

Chez l'humain, les deux principaux types de

corticostéroïdes sont les glucocorticoïdes, comme le cortisol

et les mineralocorticoides, comme l'aldostérone. Il est de plus en plus

évident que les glucocorticoïdes et les mineralocorticoides

permettent le maintien de l'homéostasie quand l'organisme subit un

stress de longue durée, comme une maladie chronique ou une perturbation

émotionnelle prolongée.

Les glucocorticoïdes agissent principalement sur la