SETION II : LES ETAPES DE L'ELABORATION D'UNE

CARTOGRAPHIE

La conception d'une cartographie des risques constitue la

première étape, absolument cruciale, dans l'identification des

pertes, et donc dans l'estimation des risques, au sein d'une organisation. Son

exploitation est une phase-clé, fondamentale, a la fois pour la

modélisation de la distribution des pertes et le calcul du capital, mais

aussi pour la gestion active des risques. Dans cette section nous

présenterons les différentes étapes de la cartographie,

mais aussi les autres outils qui permettent aux EMF de gérer les

risques.

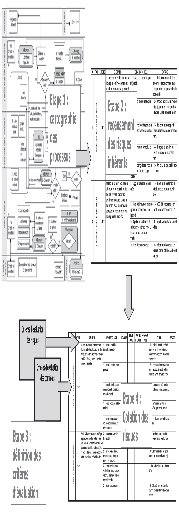

I - SCHEMA GENERAL DU PROCESSUS DE CARTOGRAPHIE

Les travaux de cartographie des risques opérationnels

ont pour objet d'identifier, d'évaluer, de classer, de comparer et de

hiérarchiser les risques susceptibles d'impacter une ligne de

métier donnée.

Figure N° 4 : Schéma

proposé par DAN CHELLY

Une organisation doit être mise en place :

· Quelle que soit la situation (évolution ou

nouvelle cartographie), une organisation doit être mise en place afin de

s'assurer de la cotation des évènements de risque.

· Cette organisation s'appuiera sur un calendrier (X %

d'ER à coter d'ici au ... etc.. / Domaine X à coter d'ici au ...)

et / ou sur une mise à jour continue suivie au travers de l'outil

dédié.

Le périmètre des

évènements de risques à évaluer doit être

précisé :

· Les risques du tronc commun.

· Les risques locaux (Les établissements ont toute

latitude pour élargir ce périmètre

Les évènements de risques doivent

être attribués aux « experts » métiers

internes les mieux à même de réaliser

l'évaluation et / ou la validation.

Si des Responsables Opérationnels, en charge de

processus multiples, se trouvent destinataires d'un grand nombre

d'évaluations, il est souhaitable de répartir les

évènements à évaluer entre des collaborateurs plus

spécialisés.

Une fois l'affectation des évènements de

risque réalisée, les collaborateurs en charge de 1 à N

évaluations sont individuellement responsables des travaux qui

leur ont été confiés et du respect des

échéances fixées.

Communiquer sur le processus

· Démarche de gestion des Risques

Opérationnels

· Objectifs de la cartographie

· Règles générales de mise en oeuvre

de la cartographie

· Calendrier

Transmettre la méthode d'évaluation des

risques et la connaissance de l'outil

· Diffusion de supports aux correspondants

· Animation de formations

La cotation des Evènements de Risques est

effectuée par les experts métiers, selon deux modes

d'organisation possibles :

· Le RRO participe à la cotation en

présence de l'expert.

· Le RRO envoie des ER à coter à l'expert

concerné, effectue un suivi, analyse la cotation produite.

La cotation d'un Evènement de Risque peut

être facilitée, par exemple par :

· L'examen de la cotation de l'ER dans la cartographie

précédente,

· La prise en compte des incidents qui se sont produits

sur l'ER concerné.

· La prise en compte d'incidents dans la base de pertes

externes

I- 1 SCHEMA PROPOSE PAR PHILIPPE DENIAU & ETIENNE

RENOU

Pour ces auteurs, un projet de cartographie peut, dans les

grandes lignes, s'articuler autour de quatre étapes :

· la définition des processus,

· le recensement des risques inhérents et des

contrôles associés,

· la définition des critères

d'évaluation des risques,

· et enfin la cotation des risques identifiés.

Etape 1 : cartographie des processus

Deux méthodologies peuvent être utilisées

pour cartographier les processus :

La première méthode consiste à dresser un

récapitulatif des différents risques opérationnels qui ont

touché les services de l'EMF et causé des pertes (analyse

Historique). Le but n'est pas de mesurer ou quantifier le risque mais de

déterminer les lignes de métier touchées, directement ou

indirectement, par un événement défavorable dans le

passé.

Ainsi les EMF auront suffisamment de couples

risque/métier pour pouvoir dresser une matrice risque/métier.

Cette méthode est utilisée, en général, par les

banques qui possèdent un historique de données relatif aux

différents événements.

La deuxième méthode consiste à faire

l'inventaire des différents facteurs du risque opérationnel

auxquels les métiers de la banque peuvent être exposés

(analyse prospective) à partir d'une revue des processus. Une typologie

des risques opérationnels est établie : procédures

inadaptées, risques métier, risques humains (probité,

compétence), risques externes (catastrophes, contraintes

réglementaires), risques technologiques. Puis il faut déterminer

les lignes de métier exposées aux risques

opérationnels.

Cette étape consiste à diviser les

différents processus élémentaires de la

EMF en sous-processus, voire d'affiner cette division en

dressant une liste des différentes fonctions au sein de chaque

département de la banque.

À chaque ligne de métier est alors

associé le risque qui peut l'affecter directement ou indirectement.

Afin de bien maîtriser les risques relatifs à

chaque activité, il est important de bien répertorier les

processus auxquels ils sont rattachés et de définir avec

précision les rôles et les responsabilités de chaque

intervenant interne ou externe dans ces processus. Cette cartographie devra

être complétée par l'identification des contrôles

liés aux flux d'un processus.

Etape II : Le recensement des risques et des

contrôles

L'objectif de cette phase est d'identifier et d'analyser les

événements de risque attachés à chaque processus

à partir de la cartographie établie lors de la phase

précédente.

Il sera important que les événements de risque

soient décrits de façon factuelle et que leurs causes et

conséquences soient analysées afin de permettre l'identification

des impacts (financiers, de réputation...) en fonction des

conséquences et par suite l'élaboration des plans d'actions

à mettre en oeuvre en fonction des causes.

Dès lors, chaque événement de risque doit

pouvoir être rattaché à une cause de dysfonctionnement.

Bâle II propose quatre natures de causes qui doivent permettre de couvrir

l'ensemble des cas de figure.

Les systèmes d'information : défaillance

matérielle, bogue logiciel, obsolescence des technologies

(matériel, langages de programmation...) ;

Les processus (saisies erronées, non respect des

procédures...) les personnes (compétences, formation,

absentéisme, fraude, mouvements sociaux... mais aussi capacité de

l'entreprise à assurer la relève sur les postes clés).

Etape III : La définition des

critères d'évaluation

L'évaluation des risques nécessite la

définition d'un barème qui permette d'objectiver et

d'homogénéiser l'appréciation qui en est faite. Seule la

définition d'une échelle commune à l'ensemble des

directions pourra permettre d'obtenir des résultats cohérents et

exploitables. Dès lors, l'évaluation des risques peut être

effectuée selon une notation chiffrée pour laquelle il conviendra

de fixer les règles.

Les risques identifiés sont évalués en

fonction de leur probabilité de survenance et de l'étendue de

l'impact du sinistre au cas où ils se concrétiseraient (risque

brut).

Etape IV : La cotation des risques

Malgré toute l'attention portée à la

détermination des critères qui vont permettre une harmonisation

des cotations, l'exercice pourra toutefois conserver une dimension subjective

qui pourra être limitée par la confrontation de l'avis de

plusieurs experts. La combinaison des expériences permettra, en effet,

de cerner une réalité souvent difficile à

appréhender.

|