DEDICACE

A toi Seigneur Jésus Christ pour nous votre souffle de

vie gratuit qui a permis la réalisation de cette oeuvre ;

A vous mes enfants : Sage, Monique, Divine, Dinette et

Glodi ;

A toi ma très chère épouse Blandine

Kabibila;

A toi mon cher papa pour m'avoir quitté si tôt,

que ton âme repose en Paix ;

A toi ma mère Pauline Kwangu, pour tout ton apport

maternel

A vous mes soeurs et frères, nièces et neveux,

cousines et cousins.

Célestin BWENDJI KAKESA

REMERCIEMENTS

Au soir de notre travail de

recherche devant être couronné par l'obtention du Diplôme

Santé Publique et financement des systèmes de santé, il

s'avère nécessaire de remercier tous ceux qui, de prêt ou

de loin, d'une manière ou d'une autre ont contribué à son

l'élaboration.

De prime à bord, nous exprimons notre

profonde gratitude au aux autorités académiques de l'Institut

Supérieur des Techniques Médicales (I.S.T.M) Kinshasa en

général et celles de la section santé communautaire en

particulier pour les enseignements de qualité transmis à travers

les professeurs, les chefs de travaux et les assistants durant les deux

années de licence.

Ensuite, une mention spéciale est

adressée au Professeur AMULI JIWE qui en dépit de ses multiples

occupations, a bien voulu assurer la direction de ce travail de

mémoire. Sa rigueur et ses qualités scientifiques n'ont

cessé de guider et de parfaire nos recherches jusqu'à

l'aboutissement de cette oeuvre.

Nous remerciements s'adressent aussi à l'assistant

Oscar NGOMA qui n'a cessé de s'enquérir de l'état

d'avancement de notre travail et de nous prodiguer des conseils techniques

très enrichissants.

Enfin, nos remerciements s'adressent à

tous ceux qui nous ont aidé de quelque manière que ce soit, pour

mener cette étude à bonne fin. Nous pensons

à nos frères et soeurs, toutes les familles amies nos compagnons

d'études, amis et connaissances que nous taisons l'identité au

risque d'en oublier l'un ou l'autre. Nous garderons toujours présent

à notre mémoire, le témoignage de fraternité, de

sympathie et de soutien qu'ils ont manifesté à l'endroit de

notre modeste personne. Qu'ils trouvent tous ici l'expression de notre

profonde gratitude.

Célestin BWENDJI KAKESA

SIGLES, ABREVIATIONS ET SYMBOLES

|

B.C.Z.S.

|

Bureau Central de la Zone de Santé

|

|

AS

|

Aire de santé

|

|

CHK

|

Centre Hospitalier de Kanzombi

|

|

CPN

|

Consultation prénatale

|

|

|

|

CODESA

|

Comité de Santé

|

|

CPS

|

Consultation préscolaire

|

|

CS

|

Centre de santé

|

|

d

|

Degré de précision absolue.

|

|

ddl

|

Degré de liberté

|

|

|

|

EDS

|

Enquête démographique et de santé

|

|

ESP

|

Ecole de Santé Publique

|

|

FOSA

Fc

|

Formation sanitaire

Franc Congolais

|

|

|

|

FRP

|

Faire reculer le paludisme

|

|

HGR

|

Hôpital général de référence

|

|

IC

|

Intervalle de confiance

|

|

ISTM

|

Institut Supérieur des Techniques Médicales

|

|

Khi²

|

Chi carré

|

|

|

|

|

|

MICS2

|

Multiple Indicator Cluster Survey (2001) ou Enquête par

grappes à indicateurs multiples

|

|

MII

|

Moustiquaire imprégnée d'insecticide

|

|

MIILD

|

Moustiquaire imprégnée d'insecticide de longue

durée

|

|

MINISANTE

|

Ministère de la Santé

|

|

MSF

|

Médecins sans frontière

|

|

n

|

Taille de l'échantillon

|

|

ni

|

Fréquence observée

|

|

p

|

Proportion

|

|

PMA

|

Paquet minimum d'activités

|

|

PNLP

|

Programme national de lutte contre le paludisme

|

|

|

|

OMS

|

Organisation Mondiale de la Santé

|

|

|

|

|

|

|

|

RDC

|

République Démocratique du Congo

|

|

SPSS

|

Stastical Package for social sciences

|

|

SSP

|

Soins de santé primaires

|

|

TPI

|

Traitement préventif intermittent

|

|

Unikin

|

Université de Kinshasa

|

|

ZS

|

Zone de santé

|

|

z

|

coefficient de confiance de 95%(1,96)

|

|

|

|

%

|

Pourcentage

|

TABLE DES MATIERES

DEDICACE

i

REMERCIEMENTS

ii

SIGLES, ABREVIATIONS ET SYMBOLES

iv

TABLE DES MATIERES

viii

PROBLEMATIQUE

xi

ENONCE DU PROBLEME

1

BUT ET OBJECTIFS DE L'ETUDE

7

Objectifs spécifiques

7

JUSTIFICATION DE L'ETUDE

8

CHAPITRE PREMIER :REVUE DE LA

LITTERATURE

10

1.1 DEFINITIONS DES CONCEPTS CLES DE VARIABLES

11

1.1.1 Facteur

11

1.1.2 Attitude

12

1.1.3. Pratique

12

1.1.4. Connaissances

12

2.1.5. Moustiquaire imprégnée

d'insecticide

12

1.3. GENERALITES SUR LE PALUDISME

13

1.3.1 Définition :

13

1.3.2 Situation épidémiologique et

aperçu sur le fardeau

14

1.3.3 Facteurs de risque du paludisme

16

1.3.5 Classification

17

1.3.6 Mesures de lutte contre le paludisme

17

1.4 MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE D'INSECTICIDE

19

2.3. CADRE DE REFERENCE DE L'ETUDE

20

1.3.1. Théorie de l'action

raisonnée

20

1.3.2 Théorie du comportement

planifié

22

1.3.3 Théorie des comportements

interpersonnels

23

DIAGRAMME CONCEPTUEL DE L'ETUDE

27

2. 4 SYNTHESE DES RECHERCHES RELIEES AU

PALUDISME ET A LA MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE D'INSECTICIDE

28

1.5 HYPOTHESES

32

DEUXIEME CHAPITRE : METHODOLOGIE

33

2.1. DEVIS DE LA RECHERCHE

34

2.2. MILIEU DE L'ETUDE

35

2.2.1 Données géographiques et

démographiques

35

2.2.2 Données socio économiques

36

2.2.3 Données sanitaires

38

2.3. POPULATION ET ECHANTILLON

39

2.3.1 Critères de sélection

39

2.3.1.1 Critères d'inclusion

39

2.3.1.2 Critère d'exclusion

39

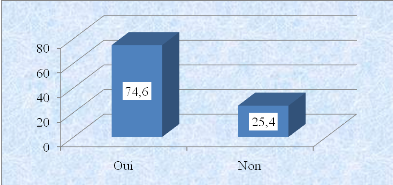

2.3.2. Détermination de la taille de

l'échantillon

40

2.3.2. Technique d'échantillonnage

40

2.4. OPERATIONNELISATION DES CONCEPTS INCLUANT LES

DEFINITIONS OPERATIONNELLES

43

2.5 METHODES DE COLLECTE DES DONNEES

44

2.5.1 Collecte des données

44

2.5.2. Instrument de mesure

45

2.5.3 Validité et fiabilité de

l'instrument

46

5.3.4. Fidélité de l'instrument

46

2.6. DEROULEMENET DE L'ENQUETE.

46

2.6.1 L'enquête proprement dite

46

2.6.1.1 Contact avec les autorités

47

2.6.2.1.2 Choix des enquêteurs

47

2.6.1.3 Entretien avec sujets de

l'étude

47

2.6.1.4 Contrôle de la qualité

48

2.7. CONTROLE DE BIAIS

48

2.8. CONSIDERATIONS D'ODRE ETHIQUE

48

3.9. PLAN DE TRAITEMENT ET D'ANALYSE DES

DONNEES

49

3.8.1. Plan de traitement des données

49

3.7.2. Plan d'analyse des données

50

CHAPITRE III : PRESENTATION ET

INTERPRETATION DES RESULTATS

51

3.1. PRESENTATION DES RESULTATS

52

3.1.1 RESULTATS DES ANALYSES UNIVARIEES

52

3.1.1.1 CARACTERISTIQUES SOCIO DEMOGRAPHIQUES

52

3.1.1.2 VARIABLES PSYCHO-SOCIO-ECONOMIQUES

55

3.1.1.3 VARIABLES ORGANISATIONNELS (CONDITIONS

FACILITATRICES)

59

3.1.2 RESULTATS DES ANALYSES BIVARIEES

61

ANALYSE MULIVARIEE

65

3.2 INTERPRETATION

66

3.2.1RESULTATS DES ANALYSES UNIVARRIEES

66

3.2.1.1 Caractéristiques

sociodémographiques des répondants

66

3.2.1.2 Caractéristiques

psycho-socio-économiques des répondants

67

3.2.1.3 Facteurs organisationnels ou conditions

facilitatrices des répondants

69

3.2 RESULTATS DES ANALYSES BIVARIEES

69

3.3. RESULTATS DES ANALYSES MULTIVARIEES

71

CONCLUSION ET IMPLICATION

72

1. Synthèse de l'étude

73

2. Implications

74

3. Perspective pour la recherche

75

3. Limites de l'étude

75

Force de l'étude

76

Faiblesse de l'étude

76

BIBLIOGRAPHIE

77

ANNEXES

81

LISTE DES FIGURES

Diagramme conceptuel de

l'étude.........................................................

26

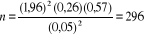

- Figure I: Répartition des sujets

enquêtés selon le canal de communication

- sur la

MII..................................................................................

. ... 54

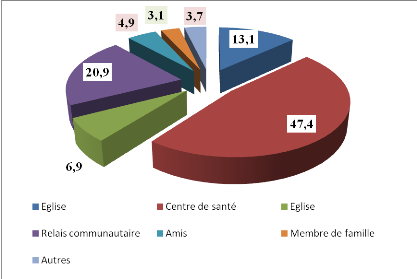

- Figure II: Répartitions des répondants selon

la possession des MII..................... 55

Figure III : Distribution des enquêtés avec MII

suspendue sur le lit................ ......55

Figure IV : distribution des chefs de ménages qui

font dormir leur enfant sous MII.56

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I: Approches et méthodes de lutte contre le

paludisme................. 17

Tableau II : Morbidité et mortalité dues

au paludisme dans la zone

de Kikwit Sud

..........................................................................

36

Tableau III : Répartition des ménages

retenus par aire de santé................ 39

Tableau IV : Opérationnalisation des concepts

incluant leurs définitions opérationnelles

.................................................. 41

Tableau V: Répartition des sujets de l'étude

selon le sexe........................ 51

Tableau V: Répartition des sujets de l'étude

selon l'âge (ans)................... 51

Tableau V: Répartition des sujets de selon

l'état civil.............................. 52

Tableau VI : Répartition des sujets

enquêtés selon leur occupation professionnelle

Tableau VII : Répartition des sujets

enquêtés selon leur niveau d'études....... 53

Tableau VIII : Répartition des sujets

enquêtés selon la connaissance des MII..53

TABLEAU IX : Raisons de la non utilisation de MII dans

les ménages qui en

possèdent...........................................................

56

Tableau X : Distribution des sujets

enquêtés selon le lieu de provenance...... 57

Tableau XI : distribution des sujets

enquêtés selon le mode d'obtention de la MII

Tableau XII : Distribution des sujets

enquêtés selon le prix d'achat de la MII.58

Tableau XIII : distribution des sujets

enquêtés selon l'attitude du prix d'achat de la

MII..................................................................58

Tableau XIV : Distribution des sujets

enquêtés selon la raison de l'absence de la MII dans le

ménage....................................................59

Tableau XV: Relation entre utilisation et variables

sociodémographiques.......60

Tableau XVI: Relation entre utilisation et variables psycho

-socio-économiques et facteurs

organisationnels..........................................61

Analyse

multivariée......................................................................64

PROBLEMATIQUE

ENONCE DU PROBLEME

Le paludisme est une maladie

parasitaire la plus fréquente au monde. Plus de 41% de la population

mondiale est exposée au risque de contracter le paludisme, et ce chiffre

augmente chaque année en raison de la détérioration des

systèmes de santé, de la résistance accrue aux

médicaments et aux insecticides, du changement de climat et de la

guerre. Chaque année, le paludisme est à l'origine de plus d'un

million de décès et de 300 à 500 millions de cas

cliniques, la majorité desquels surviennent dans les pays les plus

pauvres de la planète. Parmi les groupes à haut risque, on trouve

les enfants, les femmes enceintes, les voyageurs, les réfugiés,

les personnes déplacées et les travailleurs arrivant dans des

zones endémiques.

Le paludisme est particulièrement dangereux pour les

enfants de moins de cinq ans et pour la femme enceinte et l'enfant qu'elle

porte. Alors qu'il s'agit d'une maladie qu'on sait prévenir et

guérir (Lengel et al. ,1997).

Ainsi, lors de notre stage de

vacances effectué dans la zone de santé de Kikwit Sud, province

du Bandundu, à travers l'analyse de rapport de maladies à

potentiel épidémique (MAPEPI), nous avons déploré

une augmentation de cas de la morbidité et de la mortalité

dû au paludisme, plus particulièrement chez les enfants de moins

de cinq ans durant les 4 dernières années. : 24.687 cas

contre 26 décès en 2006, 25.003 cas contre 45

décès en 2007, 19.723 contre 40 décès en 2008 et

18.130 cas contre 120 décès en 2009. Alors que cette zone de

santé est appuyée par le Fond Mondial dans le volet lutte contre

le paludisme depuis 2007 avec distribution de moustiquaire

imprégnée d'insecticide (MII) presque chaque année qui

pourrait réduire de 20 % et de 50 % respectueusement la mortalité

et la morbidité due à cette maladie. Ce qui n'est pas le cas

à Kikwit Sud. Aussi, faut-il se demander est ce moyen efficace

préventif qui la MII est il réellement utilisé surtout

chez les enfants de moins de cinq ans de cette zone de santé. Cette

situation préoccupante et de santé publique ne nous a pas

laissé indifférent en qualité de chercheur.

Rappelons qu'en

2006, l'Europe a connu de

très nombreux cas de paludisme d'importation principalement en France

(5.267 cas), au Royaume-Uni (1.758 cas) et en Allemagne (566 cas). En France

558 cas sont des militaires, mais la maladie touche également les

touristes : sur cent mille d'entre eux se rendant dans une zone

impaludée, trois milles rentrent dans leur pays infectés par

l'une des formes connues de Plasmodium, le reste sont des cas importés

par des immigrants.

En

Asie, le paludisme est absent

des grandes villes et plutôt rare dans les plaines côtières.

Le danger est majeur dans les zones rurales du

Cambodge, de l'

Indonésie, du

Laos, de la

Malaisie, des

Philippines, de la

Thaïlande, du

Viêtnam et en

Chine

dans le

Yunnan et à

Hainan (Casley, 1997).

En

Amérique du

Sud, le risque est faible dans les grandes villes, mais réel dans

les zones rurales en

Bolivie, en

Colombie, en

Équateur,

au

Pérou et au

Venezuela, et majeur dans

toute la zone

amazonienne. En

Amérique

centrale, il existe quelques micro-zones, mais le risque est relativement

faible. Dans les

Antilles, le paludisme

sévit à

Haïti et près

de la frontière

dominicaine

(Kevin et al., 2007).

Au final, le paludisme est la

maladie parasitaire la plus répandue dans le monde. De ce fait, elle est

au 1er rang des priorités de l'

OMS

tant par ses ravages directs que par ses conséquences

socio-économiques dont : une improductivité aboutissant

à la

sous-alimentation

et au sous-développement (Kevin et al., op.cit).

En Afrique, sur le nombre de

décès dû au paludisme, 90% ont lieu en Afrique

subsaharienne. Tous les jours, environ 3 000 personnes meurent du paludisme

dans cette région, la plupart desquelles sont des enfants. Au total, le

paludisme est prévalent dans 105 pays et territoires définis par

l'OMS: il touche 45 pays dans la région de l'Afrique (Dale, 2005).

Ainsi, pour l'Afrique seule, son

poids économique est estimé à environ 12 milliards de

dollars annuels. Selon les mêmes estimations, le paludisme ralentit la

croissance économique des pays africains d'environ 1,3 % par an.

Cette maladie ne fait pas seulement perdre des vies et la productivité,

mais handicape l'éducation des enfants et le développement

social, par l'absentéisme et les infirmités neurologiques

associées aux formes graves de la maladie. Elle érode la

croissance ; des adultes affaiblis par la maladie, ne peuvent pas

travailler et gagner leur vie ; aussi, le système scolaire est

perturbé lorsque des enfants sont très et souvent malades pour

aller à l'école ou que leurs enseignants sont absents pour des

raisons associées au paludisme (Akilimali, 2008).

La même source précise qu'à l'heure

actuelle, 2 % seulement des enfants en Afrique dorment avec une moustiquaire

imprégnée d'insecticide.

Selon Aholoukpe (2005), les

programmes de soins de santé primaires dans la plupart des pays

où sévit le paludisme ont adopté des stratégies de

lutte contre cette maladie. Ainsi, l'efficacité de l'utilisation de la

moustiquaire imprégnée d'insecticide est particulièrement

établie dans ce domaine par la médecine moderne. Certains

facteurs limitent leur utilisation, à savoir : les pesanteurs

sociologiques et principalement le niveau d'instruction c'set à

dire l'analphabétisme et le niveau d'instruction très bas

des paysans expliquent leur degré de compréhension des messages

de promotion de la moustiquaire imprégnée d'insecticide mais

aussi beaucoup ignorent encore que le paludisme est causé par la

piqûre des moustiques et lui associent d'autres origines comme le soleil,

l'huile, la sorcellerie ou l'envoûtement.. ; les types de

logement ; le mode de vie et loisirs : l'alcool et le tabac, crainte

de l'étouffement ; les pesanteurs anthropologiques, à savoir

la croyance à des rites particuliers, la présence des

médecines traditionnelles,...) ; les pesanteurs

économiques(le niveau très bas du revenu de la plupart des

paysans).

C'est suite à ces pesanteurs

économiques, que certains ménages préfèrent

employer les serpentins qui nécessitent peu d'investissements sur le

champ, mais à long terme, reviennent plus chers. Et enfin les Pesanteurs

liés au système de soins : accessibilité et

équipement des centres de santé ; insuffisance en

approvisionnement en moustiquaire imprégnée d'insecticide, ce qui

par moment engendre des ruptures de stocks de longue durée ou

l'indisponibilité totale de celle-ci (Aholoukpe, op.cit).

Par ailleurs, l'utilisation des

services, comme de beaucoup d'intrants, dépend des plusieurs facteurs

dont la perception de la maladie et des services (intrants) ; de

l'accessibilité (physique, culturel et financier) et de la

décision d'utiliser ces services, laquelle décision dépend

de la perception du bénéfice, du coût, des alternatives

à l'intrant ou au service et de l'urgence ou du danger (Kashala,

2008).

En République

Démocratique du Congo, le paludisme figure parmi les principales causes

de morbidité et de mortalité surtout chez les enfants de moins de

5 ans et les femmes enceintes et constitue un problème de santé

publique comme le confirme le programme national de lutte contre le

paludisme(PNLP) à travers les enquêtes réalisées

respectivement en 2000 et 2001 :

Les enquêtes menées

à Kinshasa en 2000 reprises dans le plan stratégique du PNLP

renseignent ce qui suit : 86 % des cas (n= 4.457) reçus à la

salle d'urgence pédiatrique de l'HGR étaient dus au

paludisme ; au Centre Hospitalier Kingasani (CHK), le diagnostic du

paludisme était posé dans 44 % de tous les cas reçus

(n=85.677) pour la période de 1997-1999 ,à l'HGR de

Kinshasa 87 % et au CHK 85 % des transfusions sont administrés à

cause de l'anémie consécutive à la malaria et

respectivement 67 % (n= 85) et 75 % (n=1.324) des transfusés

étaient des enfants de moins de 5ans et la prévalence chez

les écoliers entre 5 - 9 ans était en moyenne de 34 % (PNLP,

2007).

Celles menées en 2001 par la

même institution dans sept zones de santé ont montré que le

paludisme était responsable de : 59 % motif de consultations

externes chez les enfants de moins de cinq ans, 48 % des hospitalisations chez

les enfants < cinq ans, 37 % des décès survenus chez les <

cinq ans en hospitalisations, 41 % de motif de consultations externes chez les

femmes enceintes, 54 % des hospitalisations chez les femmes enceintes.

Il convient de signaler comme le

soulignent Mulumba et al.( 2007) le paludisme, à cause de

l'anémie subséquente qu'elle entraîne en particulier chez

les enfants de moins de 5 ans, et exigent parfois une transfusion sanguine

constitue aussi un facteur de risque de transmission du VIH/SIDA. Car souvent

les moyens de contrôle du sang avant la transfusion ne sont pas toujours

garantis, Il importe de signaler que l'anémie palustre est la

première indication (65 %) de la transfusion sanguine chez les enfants

de moins de cinq ans à Kinshasa (PNLP, Op.cit).

La République

Démocratique du Congo a suscrit à la déclaration d'Abuja

selon laquelle au moins 60% des personnes à risque, surtout les femmes

enceintes et les enfants de moins de cinq ans, devraient

bénéficier à l'an 2005 de la combinaison la plus

appropriée des mesures de protection personnelle et communautaire,

telles que les moustiquaires traitées aux insecticides et autres

interventions accessibles et abordables pour prévenir l'infection et la

souffrance. Dans cette déclaration faite en avril 2000 à Abuja,

des chefs d'États africains ont décidé de renforcer les

interventions, qui sont la pierre angulaire de la stratégie pour faire

reculer le paludisme. L'objectif est de diminuer de moitié la

mortalité provoquée par le paludisme d'ici à 2013. Ainsi

l'utilisation des Moustiquaires imprégnées avec un insecticide

faisait partie avec le traitement préventif intermittent chez la femme

enceinte et le Traitement associant des médicaments antipaludiques des

moyens pouvant éviter et traiter le paludisme, de surcroît

contribuer à atteindre les objectifs de l'initiative « Faire

reculer le paludisme »(ESP,2006).

Conformément à cette

Déclaration, le PNLP a retenu le même objectif pour son Plan

stratégique 2002-2006. Cet objectif est augmenté dans le plan

stratégique du PNLP du quinquina 2007- 2011 au moins 80 % des personnes

à risque du paludisme dorment sous moustiquaire imprégnée

d'insecticide.

Malgré l'appui des

différents partenaires dans le cadre de lutte contre le paludisme, le

pourcentage de l'utilisation des moustiquaires imprégnées

d'insecticide chez les enfants de moins de cinq ans pose toujours

problème.

L'enquête faite par l'ESP/UNIKIN confirmée lors

de l'évaluation du plan stratégique 2002-2006 du PNLP montre que

le pourcentage des enfants de moins de cinq ans utilisant la MII est de 26 %

(ESP/UNIKIN, 2006).

Nous constatons que cette proportion

(26 %) est encore loin du seuil de 60 % de l'objectif de 2002-2006 retenu lors

de la conférence d'Abuja et moins encore à celui de 80 % retenu

pour le quinquina 2007-2011 pour la RDC.

Du reste, la politique sanitaire

nationale de la RDC s'inspire de la stratégie de soins de santé

primaires. En vue de son opérationnalisation, le pays est divisé

en 515 zones de santé. La zone de santé étant le dernier

échelon de la pyramide sanitaire où sont intégrés

tous les paquets d'interventions, y compris ceux liés à la lutte

contre le paludisme.

Afin de mieux appréhender les

facteurs associés à l'utilisation des moustiquaires

imprégnées d'insecticide(MII) dans les ménages qui

comptent les enfants de moins de cinq ans dans la zone de Kikwit Sud, la

théorie des comportements interpersonnels Triandis (1979) sert de cadre

de référence à cette étude. La théorie des

comportements interpersonnels stipule que, même si un individu a

l'intention (volonté) d'adopter un comportement, des conditions dans

l'environnement peuvent l'empêcher de le réaliser. Pour

Triandis , des éléments autres que l'intention et les

conditions facilitatrices doivent être considérés pour

prédire un comportement. D'un autre côté et avec

l'habitude certains comportements deviennent des automatismes, après

un certain temps et ne sont, donc, plus réalisés de façon

consciente. Dans son modèle, Triandis intègre des

déterminants économiques (conséquences perçues

et conséquences objectives), des facteurs sociologiques (facteurs

sociaux et habitudes), des éléments relevant du champ de la

psychologie (attitudes) et aussi des éléments organisationnels

sur lesquels l'individu n'a pas vraiment beaucoup de contrôle

(conditions facilitatrices et situation sociale).

Nous avons retenu ce modèle pour l'explication

et la prédiction des facteurs associés à l'usage des

moustiquaires imprégnées d'insecticides dans la zone de

santé de Kikwit Sud.

Au vu de ce qui

précède, nous nous sommes posé des questions

suivantes :

· Quelle est la proportion des ménages comptant

les enfants de moins de cinq ans qui utilisent la moustiquaire

imprégnée d'insecticide dans la zone de santé de Kikwit

Sud ?

· Quels sont les facteurs psycho-socio-économiques

et les conditions facilitatrices selon le modèle de Triandis

associés à l'utilisation de la moustiquaire

imprégnée d'insecticide comme méthode prophylactique

et à son utilisation effective chez les parents dans la zone de

santé de Kikwit Sud ?

· Existe-t-il des liens entre, facteurs

psycho-socio-économiques, conditions facilitatrices et intention de

comportement à l'égard de l'utilisation des MII dans les menaces

comptant les enfants de moins de cinq ans dans la zone de santé de

Kikwit sud ?

BUT ET OBJECTIFS DE

L'ETUDE

Le but de cette étude est

d'examiner les liens psycho- socio-économiques et les conditions

facilitatrices et l'utilisation des MII dans les ménages comptant les

enfants de moins de cinq ans en vue de contribuer à la réduction

de la prévalence du paludisme.

Objectifs

spécifiques

- Déterminer la proportion des ménages avec

enfants de moins de cinq ans n'utilisant pas la moustiquaire

imprégnée d'insecticide dans la zone de santé de Kikwit

sud ;

- Déterminer le niveau de connaissance, attitude et

pratiques des parents avec enfants de moins de cinq ans en rapport avec

l'utilisation de la MII ;

- Identifier les différents facteurs

psycho-socio-économiques et les conditions facilitatrices

associés l'utilisation de moustiquaire imprégnée

d'insecticide ;

- Vérifier les liens entre, facteurs

psycho-socio-économiques, conditions facilitatrices et intention de

comportement à l'égard de l'utilisation des MII dans les

ménages comptant les enfants de moins de cinq ans dans la zone de

santé de Kikwit sud ?

JUSTIFICATION DE

L'ETUDE

L'usage de la MII pour les enfants

dans les zones où l'endémie du paludisme est stable permet selon

Lengeler (op.cit) la réduction de 50 % des épisodes de paludisme

sans complications, la réduction de 45 % des épisodes

sévères de paludisme, la réduction de l'anémie chez

les enfants (le niveau de Hb monte de 0,76 g/dl en moyenne) , la

réduction de 30 % de la splénomégalie et la

réduction de 13 % de la prévalence de la parasitemie.

Malgré la présence du

programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) et l'appui du Fond

Mondial/Memisa Belgique à la lutte contre le paludisme (avec

distribution des moustiquaire imprégnée d'insecticide) , la zone

de santé de Kikwit Sud comme les autres aussi continue à

enregistrer des chiffres élevés des cas et de

décès de paludisme surtout chez les enfants de moins de 5ans les

quatre dernières années : 24.687 cas contre 26

décès en 2006, 25.003 cas contre 45 décès en 2007,

19.723 contre 40 décès et 18.130 cas contre 120

décès en 2009. En plus, le taux d'utilisation de la MII reste

faible.

Plusieurs réflexions

profondes menées à cette situation ont justifié la

nécessité de mener une étude approfondie sur les facteurs

pouvant déterminer l'utilisation de la MII chez les enfants de moins de

cinq ans qui sont plus touchés par le paludisme dans la zone de

santé de Kikwit Sud.

Notre étude, veut donc

décrire les relations psycho- socio-économiques (niveau

d'études, attitudes et habitude) et les conditions facilitatrices (le

revenu du ménage, le coût de la MII et la disponibilité de

MII au lieu de distribution) et l'intention de comportement et l'utilisation

des MII dans les ménages comptant les enfants de moins de cinq ans

à identifier les facteurs associés à l'utilisation de la

MII chez les enfants de moins de cinq ans dans la zone de santé de

Kikwit Sud, afin d'en dégager les stratégies permettant

d'améliorer l'utilisation de la MII dans cette tranche d'âge dans

la ville de Kikwit et, particulièrement, dans la zone de santé

(ZS) de Kikwit Sud et de contribuer ainsi à la réduction de la

mortalité infantile en RDC, comme déclare l'OMS

(1990) « savoir pourquoi les gens sont et restent en

santé et pourquoi ils tombent malades est une base importante pour

l'action sanitaire ».

CHAPITRE PREMIER

REVUE DE LA LITTERATURE

Dans ce chapitre, nous

définissons d'abord quelques concepts clés de l'étude,

suivi des généralités sur le paludisme, puis le cadre de

référence de l'étude, la synthèse des recherches

antérieures en rapport avec l'étude.

1.1 DEFINITIONS DES

CONCEPTS CLES DE VARIABLES

1.1.1 Facteur

C'est le synonyme de

déterminant qui décide une action, numéral qui est

déduit du produit d'une matrice carré et qu'on utilise pour

résoudre une ou des inconnues. Le mot facteur peut être

utilisé selon différents domaine : facteur

mathématique (exemple en arithmétique, tout entier qu'un nombre

donné peut diviser exactement, etc.), facteur économique (facteur

de production : expression désignant des éléments

utilisés dans le processus de production exemple : machine

d'investissement,...), en biologie : facteur rhésus (terme

générique désignant une trentaine de substances

antigéniques que l'on trouve à la surface des globules rouges du

sang), facteurs sociaux ( c'est l'internalisation que l'individu fait de la

culture subjective du groupe de référence auquel il

appartient et avec lequel il interagit le plus souvent (Triandis ,

1979).

Autrement dit, la culture

subjective du groupe de référence influence la notion de

l'individu quant au comportement approprié ou désiré.

Les facteurs sociaux sont déterminés par les ententes

interpersonnelles spécifiques que l'individu fait avec les autres

dans des situations sociales précises ,etc.

Dans notre cas, il s'agit des

déterminants qui peuvent être en relation ou qui peuvent

influencer le comportement de l'utilisation des moustiquaires

imprégnées d'insecticide chez les enfants de moins de 0 à

5 ans.

1.1.2 Attitude

Derbaix & Brée (2000)

définient comme étant la sensation de joie, de plaisir, de

gaieté, de dégoût, de mécontentement ou de haine

associée au comportement d'un individu. Les psychologues formulent

l'hypothèse selon laquelle les attitudes guident, influencent,

dirigent et forment ou prédisent les comportements réels.

Ainsi, une attitude positive a un effet positif sur le comportement,

tandis qu'une attitude négative diminue les chances d'adopter le

comportement en question.

Faisant référence

à la définition de l'attitude selon Dista (2000), nous

considérons, dans ce travail, que l'attitude est la non

satisfaction dans l'utilisation de moustiquaire imprégnées

d'insecticide.

1.1.3 Pratique

Par la pratique, on sous entend la

mise en application d'une théorie ou de normes quelconques. Dans nos

écrits, la pratique se réfère à l'utilisation,

à l'emploi ou de l'usage réel de la moustiquaire

imprégnée d'insecticide par les parents pour la protection de

l'enfant de moins de 5 ans. Ainsi, dans le cadre de cette étude, nous

accepterons qu'un interviewé utilise sa moustiquaire, lorsque celle-ci

est réellement installée dans son lit et utilisée

quotidiennement pour lutter contre la piqûre de moustique et qui peut

facilement transmettre le paludisme.

1.1.4 Connaissances

Dans le cadre de cette étude,

connaissances se réfèrent à l'ensemble d'informations sur

le paludisme, ses moyens de prévention et la moustiquaire

imprégnée d'insecticide exprimés par les sujets (chef de

ménage) une fois interviewés.

1.1.5 Moustiquaire

imprégnée d'insecticide

La moustiquaire imprégnée

d'insecticide est un tissu fait de fibre de coton ou de fibre

synthétique (nylon ou polyester), trempée dans un bain

d'insecticide (produit chimique qui tue les moustiques et autres insectes, et

qui est peu ou pas toxique pour les vertébrés à la

même dose) de forme variable (rectangulaire, conique) et de

différentes dimensions (simple ou double) dont on entoure le lit et sous

laquelle on dort pour se protéger contre les piqûres des

moustiques autre insecte. Sa distribution est souvent gratuite dans la plus

plupart des provinces en RD Congo. Mais dans la province du Bandundu,

précisément dans la zone de santé de Kikwit sud, la

distribution des moustiquaires imprégnée d'insecticide

n'était pas gratuite. Elles avaient un coût qui variait chaque

année pendant les trois ans retenus pour notre étude 2007-2009.

Mais le coût moyen est d'environ 700 Fc.

1.2 GENERALITES SUR LE

PALUDISME

Nous avons souhaité faire un

rappel sur le paludisme, car l'utilisation de la moustiquaire

imprégnée d'insecticide est l'un des axes dans les mesures

préventives. Ainsi, nous présentons dans cette partie, la

définition, l'épidémiologie, l'étiologie, le

vecteur et les moyens de prévention y compris la moustiquaire

imprégnée d'insecticide.

1.2.1 Définition :

Le paludisme (du

latin paludis,

marais), appelé aussi

malaria (de l'

italien mal'aria,

mauvais air), est une

parasitose

due à un

protozoaire transmis par

la piqûre de la femelle d'un

moustique, l'

anophèle,

provoquant des

fièvres

intermittentes. Avec 300 à 500 millions de malades et 1,5 à 2,7

millions de décès par an, le paludisme demeure la parasitose

tropicale la plus importante. 80 % des cas sont enregistrés en

Afrique subsaharienne, où ils concernent majoritairement les enfants de

moins de cinq ans et les femmes enceintes (OMS, 2005).

C'est une endémie

parasitaire majeure, le paludisme (palus = marais) ou malaria (= mauvais air)

est une érythrocytopathie due à un hématozoaire, du genre

Plasmodium, transmis par un moustique, l'anophèle femelle. On

estime à plus de deux milliards le nombre de sujets exposés

et dans la seule Afrique noire la mortalité a été

évaluée à un million par an. Quatre espèces

sont particulièrement pathogènes pour l'homme :

Plasmodium falciparum, P. vivax, P. malariae et P. ovale. Plus de 90

% des cas de paludisme sont causés par le Plasmodium

falciparum (Gentilini ,1993).

De ces définitions, nous

retenons que le paludisme est une maladie due à une infestation des

hématies par des protozoaires appartenant au genre plasmodium. Ces

hématozoaires sont inoculés chez l'hôte humain par

l'anophèle femelle lors d'un repas sanguin.

1.2.2 Situation

épidémiologique et aperçu sur le fardeau

Le paludisme est la maladie

parasitaire la plus rependue dans le monde : les estimations du nombre de

personnes contaminées revient entre 300 et 500 ou 660 millions et il tue

plus d'un million de personnes par an, la plupart en Afrique. C'est la

première cause de mortalité des enfants de moins de 5 ans en

Afrique. Les femmes enceintes dans les zones endémiques, sont aussi

particulièrement touchées par le paludisme car le placenta

constitue une cible où les parasites (plasmodium falciparum) peuvent

s'accumuler. Il est à noter que l'être humain est loin

d'être le seul hôte à subir le paludisme (Minisanté,

2007).

D'après Verdrager,

cité dans l'encyclopédie libre(2000) : les régions

à risque sont après avoir sévi dans la presque

totalité du monde habité, le paludisme touche 90 pays

essentiellement les plus pauvres d'Afrique, d'Asie et d'Amérique

latine : L'

Afrique est un continent

particulièrement touché par le paludisme ; il concerne

95 % des cas importés en

France. Le danger est

quasi-nul en

Afrique du Nord mais

majeur en

Afrique de l'Est,

en

Afrique

subsaharienne et en

Afrique

équatoriale aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine.

Le paludisme constitue un

fardeau : le paludisme tue un million de personnes chaque année,

surtout les enfants de moins de 5ans, trois mille (3000) personnes meurent

chaque jour de paludisme, quatre vingt pour cent (80 %) des cas de paludisme et

90 % des décès par paludisme surviennent en Afrique. Ces

décès sont dus entre autres à l'insuffisance des

systèmes de santé, la résistance du parasite aux

médicaments et celle du vecteur aux insecticides , environ 500 millions

de personnes souffrent de paludisme chaque année, dont 75% dans les

zones de transmission stable, 17% lors des épidémies, 8% dans les

zones de faible transmission, dix (10) nouveaux cas par seconde, le paludisme

est un problème grave dans plus de la moitié des pays du monde et

le paludisme est responsable de 10% du fardeau de la morbidité en

Afrique (Minisanté, op.cit).

Les enfants et les femmes enceintes

sont particulièrement vulnérables : plus de 700 000 enfants

mourront cette année de paludisme, il est responsable d'un quart des

décès d'enfants en Afrique, ces décès surviennent

souvent dans les deux jours suivant l'apparition des symptômes et seul ou

associé à d'autres maladies, il tue un enfant toutes les 30

secondes. Dans le pays d'endémie, les femmes enceintes courent quatre

fois plus de risque des souffrir de paludisme, et un risque deux fois plus

grand d'en mourir.

Les populations démunies sont les plus touchées

par le paludisme : le paludisme frappe le plus fort pendant la saison des

pluies au moment des semences et des récoltes, Il prive les

agriculteurs de leur récolte. Les études montrent que les

familles touchées par le paludisme n'obtiennent que 40% des

récoltes dont elles bénéficieraient si elles

étaient en bonne santé (Minisanté, Op.cit).

Le paludisme entrave le

développement : le coût direct et indirect du paludisme pour

l'Afrique est estimé à 2 milliards de dollars US par an. Les

pertes économiques dues au paludisme ont été

estimées à 12 milliards de dollars US en 2000. Ainsi, dix pour

cent de cette somme pourraient faire contrôler le paludisme

(Minisanté, op.cit).

En RD Congo, le paludisme constitue

la première cause de morbidité et de mortalité

infanto-juvénile d'après l'ESP (2006). Il est responsable de 67 %

de consultation externes et de 47,3 % de décès d'enfants de moins

de 5 ans. En effet un enfant congolais de moins de cinq ans connait 6 à

10 épisodes de fièvre / paludisme par an.

Les enfants de moins de cinq ans de

la zone de santé de Kikwit sud ne sont pas épargnés de

cette entité pathologique. De 2006 à 2009, d'après les

données des maladies à potentiel épidémique, le

paludisme a été responsable en moyenne de 53 % de consultation

avec un taux moyen décès de 34,4 %.

1.2.3 Facteurs de risque du

paludisme

Le paludisme est endémique sur

presque l'ensemble du territoire national. La transmission est sporadique et

saisonnière sur les hauts plateaux de l'Est, dans le district de

Tanganyika(Katanga), la province du Nord et Sud Kivu et dans l'Ituri (province

oriental) où des flambées à tendance

épidémique sont enregistrées. En revanche, dans toutes les

provinces de la cuvette centrale, la transmission est permanente au courant de

l'année constituant ainsi des zones d'hyper endémie (50 à

75 %) des personnes infectées holoendémie (plus de 75 % des

personnes infectées).

Les taux élevés de

morbidité et de mortalité peuvent être expliqués par

plusieurs facteurs, notamment : l'insalubrité du milieu

caractérisé par la mauvaise évacuation des eaux stagnantes

ainsi la multiplication des moustiques, vecteurs de la maladie ;

l'ignorance par la population des méthodes de prévention ;

l'insuffisance de la protection individuelle contre les moustiques ; la

résistance accrue des parasites aux antipaludiques usuels ; le

disfonctionnement du système sanitaire ne permettant pas une bonne prise

en charge des malades (PNLP, op.cit).

1.2.5 Classification

Le programme national de lutte

contre le paludisme, donne la classe le paludisme en paludisme simple et en

paludisme grave : est défini comme paludisme simple tout cas de

fièvre sans signes de danger ou de complication. Alors que le paludisme

grave : tout cas de fièvre avec un ou plusieurs signes de danger

ou de complication suivants : incapacité de prendre le médicament

par voie orale, incapacité de boire ou de téter , la

difficulté de parler, s'asseoir, se tenir debout ou marcher , le

saignement au niveau des gencives, du nez ou de la peau ;

l'élimination d'urines en petite quantité et de couleur

noire , le changement de comportement, la confusion ou la fatigue ,

la perte de conscience ou le coma , les convulsions , la jaunisse

et/ou la pâleur , la respiration anormale ou inhabituelle ;

les extrémités froides , vomissements à

répétition. En résumé la personne devient de plus

en plus malade (PNLP, 2009).

1.2.6 Mesures de lutte contre

le paludisme

D'après Ordinioha, (2006) les

mesures consistent en différentes approches reprises sous forme

tabulaire et sont les suivantes.

Tableau I : Approches et méthodes de lutte contre le

paludisme

|

APPROCHES

|

METHODES

|

|

1. Contrôle du contact homme vecteur

|

Moustiquaire et autres matériaux

imprégnés d'insecticides, protection des habitations (grillage

anti moustiques sur les ouvertures des fenêtres, claustras...)

|

|

2. Contrôle larvaire

|

Elimination des sites larvaires (assainissement péri et

intra domiciliaire) lutte biologique (poisson larvivores...), larvicides

chimiques)

|

|

3.Contrôle des moustiques adultes

|

MII et autres matériaux imprégnés

d'insecticides, pulvérisation intra domiciliaires d'insecticide

rémanents

|

Les mêmes mesures sont reprises par

Le PNLP de la RDC :

Lutte anti-larvaire : elle englobe la lutte

mécanique, la lutte chimique :

La lutte mécanique consiste à curer les

caniveaux et drainer les eaux stagnantes, détruire et vider

régulièrement les objets susceptibles de retenir l'eau telle que

les épaves des véhicules, les vieux pneus, les boîtes de

conserve (sardine, tomates etc.), combler les marres, assécher les

marécages, couvrir les récipients contenant l'eau de boisson ou

de ménage.

La lutte chimique : consiste à un

épandage des huiles usées, huiles minérales ou du gasoil

sur la surface des eaux stagnantes.

Lutte contre les formes

adultes : souvent mécanique, consiste à utiliser la

moustiquaire imprégnée d'insecticide « MII », à

aménager l'habitat (utiliser les toiles moustiquaires et les treillis

pour couvrir les fenêtres et trous d'aération, combler les trous

et les fentes qui constituent les cachettes de moustiques) , aménager

des fosses septiques, évacuer et enfouir régulièrement les

déchets solides (immondices), désherber le milieu ou

l'environnement et élaguer les arbres, déposer les ordures

ménagères dans les récipients de forme individuelle

(poubelles) ou dans des bacs placés le long des rues par les soins de

l'administration , désencombrer les chambres d'habitation. Alors que la

lutte chimique conseille l'utiliser les pesticides, (insecticides

à l'aide d'un pulvérisateur, d'un appareil fumigateur...)

Notons aussi qu'il faut appliquer

le traitement préventif intermittent (TPI) chez la femme enceinte dans

le cadre de prévention du paludisme. Le TPI consiste à

administrer chez la femme enceinte 3 comprimés de Sulfadoxine

Pyriméthamine en une fois à la 16ème

et à la 28ème semaine de la grossesse chez la femme

VIH/SIDA séronégative et à la 16ème,

28ème et 32 semaine chez la gestante VIH/SIDA

séropositive (PNLP, Op.cit.)

1.3 MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE

D'INSECTICIDE

La moustiquaire

imprégnée d'insecticide est un tissu fait de fibre de coton ou de

fibre synthétique (nylon ou polyester), trempée dans un bain

d'insecticide (produit chimique qui tue les moustiques et autres insectes, et

qui est peu ou pas toxique pour les vertébrés à la

même dose) de forme variable (rectangulaire, conique) et de

différentes dimensions (simple ou double) dont on entoure le lit et sous

laquelle on dort pour se protéger contre les piqûres des

moustiques autre insecte (PNLP, Op. cit).

La perception de l'importance des

moustiquaires, des insecticides et des MII par les utilisateurs et les

non-utilisateurs de moustiquaires est indispensable en vue d'élaborer

les activités de promotion et de communication. Il est important de

déterminer ce qui pousse les gens à utiliser ou non des

moustiquaires, et s'il y a des différences importantes entre les

utilisateurs et les non-utilisateurs. Par exemple, les moustiquaires et les MII

sont davantage utilisées pour éviter la nuisance, et notamment la

piqûre, que pour se protéger du paludisme.

Les décideurs et les

spécialistes du développement savent que pour faire reculer cette

maladie dévastatrice, il faut également un programme de

prévention efficace. L'outil principal : des moustiquaires

imprégnées d'insecticide.

Selon Kasale (2006), cela fait

longtemps que les collectivités ont compris combien il était

important de se protéger des piqûres de moustiques En revanche,

les moustiquaires imprégnées de pyréthroïde

constituent bien plus qu'une simple barrière physique ; elles

arrivent à tuer les moustiques ou à les empêcher de piquer

et à les chasser des endroits où ils se cachent. Même si

elle a de gros trous, une moustiquaire imprégnée d'insecticide

protège autant qu'une moustiquaire intacte, réduisant

jusqu'à 95 % les risques de piqûre de moustiques. L'insecticide

tue les moustiques avant qu'ils ne puissent trouver un endroit à piquer

ou qu'ils ne se faufilent à travers un trou. Le Centre de

recherche-développement en santé d'Ifakara a

déterminé que les moustiquaires traitées pouvaient

prévenir 30 000 décès et plus de cinq millions

d'épisodes cliniques de paludisme, chaque année, en Tanzanie.

La moustiquaire

imprégnée d'insecticide en fibre synthétique est

préférée à la fibre coton à cause des

avantages qui sont la durabilité, la meilleure ventilation, la meilleure

biodisponibilité de l'insecticide, le prix abordable à toutes les

couches de la société et elle attire peu de saleté.

Ainsi, faut-il noter la moustiquaire

imprégnée d'insecticide méthode de protection individuelle

intéressante, elle baisse des indices paludométriques chez les

personnes qui l'utilisent correctement, le contact homme - vecteur est

empêché par l'effet mécanique, les autres vecteurs de

nuisance sont détruits et même trouée, la MII reste

efficace (PNLP, 2009).

2.3. CADRE DE REFERENCE DE

L'ETUDE

Nous avons recourue à

quelques théories comportementales issues des recherches de la

psychologie sociale et qui s'insèrent dans un courant basé sur

les intentions du comportement. Il englobe l'ensemble des théories

qui expliquent et prédisent le comportement des individus. Elles

visent à identifier certains déterminants des intentions

telles que les influences sociales, les attitudes et les conditions qui

inhibent et/ou facilitent l'adoption d'utilisation des moustiquaires

imprégnées d'insecticide dans les ménages de la zone de

santé de Kikwit Sud. Cette section est consacrée à la

présentation de ces diverses théories.

1.3.1. Théorie de

l'action raisonnée

La théorie de l'action

raisonnée trouve ses fondements dans les travaux pionniers de Fishbein

et Ajzen (1975). Le comportement des individus s'explique par

des facteurs liés à leurs intentions (Davis et coll., 1989).

Il est complètement identifié par leur intention de l'adopter ou

de le refuser. Cette intention est conjointement

déterminée par, d'une part, l'attitude de l'individu

vis-à-vis du comportement et, de l'autre, un ensemble de normes

subjectives, traduction de l'influence sociale, associée au fait

d'adopter ledit comportement (Fishbein et Ajzen ,1980). L'attitude est

formée, à la fois par un ensemble de croyances

comportementales quant aux conséquences du comportement, et par une

évaluation desdites conséquences. Les croyances sont la

probabilité subjective accordée par un individu au

résultat d'un comportement donné.

Quant à

l'évaluation des conséquences, elle désigne le

degré d'envie de la personne pour réaliser ses

résultats (Fishbein et Ajzen, 1975).

Concernant les normes subjectives, elles ont trait à

l'influence de l'environnement social sur le comportement. Les normes

subjectives se définissent comme « la perception d'un individu de

ce que pense, la plupart des personnes qui sont importantes à

ses yeux, le fait qu'il pourrait ou pas adopter le comportement en

question » (Fishbein & Ajzen, op.cit).

Ainsi, les normes traduisent

l'ensemble des croyances d'un individu quant à l'opinion de

personnes ou de groupes de référence par rapport au fait

d'adopter ou non un comportement.

En somme, ce modèle

permet d'« ...expliquer pratiquement n'importe quel comportement

humain... » . En dépit de la validité prédictive de

ce modèle, il présente certaines limites dont la plus marquante

est le fait que ce modèle précise que le comportement

est totalement contrôlé par l'individu (Fishbein et Ajzen,

op.cit). En effet, la théorie postule que les choix des

individus sont consciemment réfléchis. Ainsi, elle

écarte tout comportement irrationnel, inconscient ou émanant

des habitudes. En outre, il existe d'autres faiblesses assignées

à la nature même des facteurs prédictifs de

l'intention. A partir de là, les chercheurs examinent certaines

pistes d'amélioration et de prolongement de cette théorie (Doll

et Ajzen, 1992). C'est dans ce cadre que s'insère la théorie du

comportement planifié d'Ajzen.

1.3.2 Théorie du

comportement planifié

Dans le but de pallier aux

insuffisances de la théorie de l'action raisonnée, Ajzen

(1991) ajoute une troisième composante et, ce, pour prendre en

compte les comportements qui ne sont pas sous le contrôle

individuel. Comme pour la théorie originelle, celle-ci s'adapte

au postulat précisant que plus l'intention du comportement est

intense, plus l'individu tend à l'adopter .

Comme dans le cadre de la

théorie originelle de l'action raisonnée, le facteur

central de celle de l'action planifiée est l'intention des

individus vis-à-vis d'un comportement donné. Les intentions

permettent de saisir les facteurs motivationnels qui influencent le

comportement. Ils indiquent les façons avec lesquelles les gens

s'apprêtent à faire des essais, et à consentir beaucoup

d'efforts pour la planification, afin de réaliser un

comportement .

Selon la théorie du

comportement planifié, le comportement individuel est

déterminé à travers trois facteurs conceptuellement

indépendants ; il s'agit de l'attitude vis-à-vis d'un

comportement, des normes subjectives et, aussi, du contrôle

perçu du comportement. Les deux premiers facteurs sont

précédemment définis. Quant au troisième, il

reflète le degré de contrôle perçu du comportement

qui correspond aux facteurs qui facilitent ou qui inhibent la

réalisation d'un comportement. Ajzen (Op.cit.) précise que

ce contrôle perçu « ...est supposé refléter

l'expérience antérieure et les obstacles futurs... ».

Au global, l'idée

principale qui découle de cette théorie

révèle que les individus devraient disposer des ressources

et des opportunités leur permettant d'atteindre leurs objectifs,

pour développer une forte intention d'agir et, de ce fait, un

comportement favorable.

Cependant, cette théorie

présente des limites qu'il serait plausible de mettre en avant. Dans un

premier temps, la large définition du contrôle perçu

vis-à-vis du comportement, de l'attitude et des normes subjectives

rend le modèle difficile à appliquer. Cette

difficulté émane, à la base, de la

généralité assez élevée de la théorie

originelle, celle de l'action raisonnée. Dans un deuxième temps,

la théorie suppose que le comportement perçu permet de

prévoir le contrôle du comportement réel, ce qui n'est pas

toujours vrai ; en effet, dans le cas où l'individu n'a pas assez

d'informations sur le comportement à adopter, et lorsque les conditions

facilitatrices changent, il serait difficile qu'il y ait une

adéquation entre le perçu et le réel. Enfin, cette

théorie ne prend pas en considération certains facteurs,

tels que la personnalité et certaines variables

démographiques. Enfin, la relation, entre les trois types de

croyances et les déterminants de l'intention, demeure ambiguë

(Taylor & Todd 1995). Ces limites font qu'il s'avère plus

pertinent de mobiliser dans le cadre de notre recherche un autre modèle.

1.3.3 Théorie des

comportements interpersonnels

Cette théorie

développée par Triandis en 1979 sur les comportements

interpersonnels des individus contribue à l'étude des

comportements. En effet, Triandis reprend la théorie du

comportement planifié et celle de l'action raisonnée pour

élaborer son modèle psychosocial.

Celui-ci englobe la plupart des

variables précédemment présentées et se distingue,

cependant de ces derniers, par un plus grand raffinement des construits.

L'auteur intègre aussi, dans son modèle, la force de l'habitude.

Selon ce modèle, le

comportement des individus est déterminé par ce qu'il a

l'intention de faire (l'intention), ce qu'il a l'habitude de faire

(l'habitude) et les conditions facilitant ou inhibant son adoption.

L'intention comportementale est le siège, à son tour, de quatre

types de déterminants: l'influence sociale (les facteurs sociaux),

les conséquences qu'il associe au comportement en question

(conséquences perçues), la dimension attitudinale par rapport

à ce comportement (attitudes). Le modèle de Triandis est

très complet et des variables appelées « externes

», sont également considérées. Ces

dernières influencent le comportement, elles agissent sur les

principales variables du modèle et non directement sur le comportement.

Il s'agit des facteurs génétiques, des situations

sociales, de l'histoire, de la culture, de la personnalité, du

renforcement, etc.

Pour Triandis , des

éléments autres que l'intention et les conditions

facilitatrices doivent être considérés pour

prédire un comportement. Il s'agit, essentiellement, des habitudes

vis-à-vis de l'adoption du comportement. De façon plus

pratique, la théorie des comportements interpersonnels explique

que, même si un individu a l'intention (volonté) d'adopter

un comportement, des conditions dans l'environnement peuvent

l'empêcher de le réaliser. D'un autre côté et

avec l'habitude certains comportements deviennent des automatismes,

après un certain temps et ne sont, donc, plus réalisés de

façon consciente.

Les trois théories,

présentées précédemment, se fondent sur

l'intention pour expliquer le comportement, toutefois, elles

diffèrent l'une de l'autre. Leur comparaison permet de mettre en

exergue la supériorité du modèle de Triandis dans

l'explication du comportement de l'utilisation des moustiquaires

imprégnées d'insecticide dans la zone de santé de Kikwit

sud dont la distribution n'a pas été gratuite.

Tout d'abord, il est judicieux de

relever que les théories présentent des points communs. Elles

admettent l'influence des variables externes. De plus, elles mesurent

les variables dans le respect des déterminants spécifiques du

comportement. En outre, les modèles précisent que le poids des

facteurs varie selon le contexte étudié, le comportement et

l'individu. Enfin, dans le but de prévoir le comportement, les

chercheurs mobilisent, dans chacun des trois modèles, des

régressions multiples.

Malgré leurs convergences,

ces théories diffèrent selon plusieurs aspects que nous proposons

d'énumérer :

En premier lieu et à l'encontre des deux autres

modèles, celui de Triandis considère les conséquences

perçues (dimension cognitive) et l'attitude (dimension affective)

comme deux construits distincts (Valois & coll., 1988). En effet,

plusieurs comportements sont déplaisants à effectuer, même

s'ils sont perçus comme ayant des conséquences positives. Cette

distinction permet de mieux cerner l'effet de chacune des deux croyances sur le

comportement.

En deuxième lieu, l'évaluation de la

dimension sociale diffère selon les modèles d'Ajzen (1991)

et Fishbein et Ajzen (1975), d'une part, et celui de Triandis (1979), de

l'autre. En effet, les facteurs sociaux, dans le modèle de

Triandis, font référence aux instructions personnelles pour

faire ce qui est perçu, par les gens de même culture et

dans certaines situations. Elles doivent être correctes et

appropriées, également, par rapport à des personnes ayant

des positions particulières dans le groupe, la société ou

le système social de référence.

En troisième lieu, la divergence porte sur

l'importance relative attribuée au degré de la conscience,

à savoir le contrôle volontaire, dans l'explication et la

prédiction de l'intention ou du comportement (Valois &

coll.,op.cit). A l'encontre des deux autres modèles, Triandis

souligne que le degré de volonté diminue avec l'habitude, ceci

donne plus de précision et de rigueur au modèle. Ainsi, Triandis

considère l'habitude et les conditions facilitatrices comme des

facteurs aussi importants que l'intention, ils devraient être

inclus pour expliquer un comportement.

Finalement, dans le cadre de notre

recherche, nous optons pour le modèle de Triandis comme base

théorique de la présente étude, car il s'avère

plus adapté pour saisir le problème à l'étude. En

effet, il englobe la plupart des variables présentes dans les

différentes théories dont l'objet est d'expliquer le

comportement individuel (Frini & Limayem 2001). Ce

modèle intègre des déterminants économiques

(conséquences perçues et conséquences objectives),

des facteurs sociologiques (facteurs sociaux et habitudes), des

éléments relevant du champ de la psychologie (attitudes) et

aussi des éléments organisationnels sur lesquels l'individu n'a

pas vraiment beaucoup de contrôle (conditions facilitatrices et

situation sociale). Ainsi, ce modèle tient compte autant des

variables individuelles qu'organisationnelles.

Dans ce qui suit et à

partir de cette base théorique, nous proposons le modèle

conceptuel approprié à l'étude des facteurs

associés à l'utilisation des moustiquaires

imprégnée d'insecticide chez les chefs de ménages dans la

zone de santé Kikwit sud repris sur la page suivante.

DIAGRAMME CONCEPTUEL DE

L'ETUDE

Antécédents

Comportement Conséquence

Facteurs Psycho-sociaux

Facteurs organisationnels (conditions facilitatrices)

Facteurs économiques

Utilisation des MII

Intention

Revenu des ménages

Coût de MII

Disponibilité des MII

Connaissance

Attitude

Pratique

Niveau d'études

2. 4 SYNTHESE DES

RECHERCHES RELIEES AU PALUDISME ET A LA MOUSTIQUAIRE IMPREGNEE

D'INSECTICIDE

Nous ne pouvons nous

prétendre être le premier de mener une telle recherche. Plusieurs

personnes en ont déjà fait.

Une étude transversale sur la

lutte contre le paludisme, une maladie évitable par la moustiquaire

imprégnée a été menée à Brazzaville

du 25 octobre au 28 décembre 2001. L'enquête a été

faite par sondage en grappes sur un échantillon de 704 personnes. Il

ressort du questionnaire que 93,8 % des chefs de ménage

interrogés ont déclaré connaître le paludisme et ses

principales causes. Les symptômes évoqués et

rattachés au paludisme étaient la fièvre (69,8 %), les

maux de tête (45,2 %), les courbatures (37,4 %), les frissons (30,9 %).

Malgré l'existence des centres d'imprégnation le recours à

la moustiquaire simple est encore fréquent (83 %). Seuls 7,7 % de

l'ensemble des chefs de ménage interrogés utilisent la

moustiquaire imprégnée d'insecticide. L'appropriation à

grande échelle de ce nouveau moyen de protection individuel requiert un

partenariat solide et une mobilisation sociale par l'information,

l'éducation et la communication (Minisanté R.du Congo, 2002).

Au Kenya, Osero et coll.

(2002) ont étudié l'utilisation des MII par les mères pour

la prévention de la malaria chez les enfants de moins de 5 ans dans le

district de Nyamira. Il ressort qu'au centre de Nyamira, sur 400 mères

qui apportaient des enfants de moins de 5 ans au service de CPS. Peu seulement

(33,8%), connaissaient théoriquement l'usage de la MII, 23,8%

respectaient l'usage et avaient exprimé le besoin de la formation sur

l'éducation et communication pour la sensibilisation des autres

mères sur l'utilisation de la MII pour la présence de la

malaria.

Au Bénin, Le rapport

préliminaire d'évaluation du Programme National de Lutte contre

le Paludisme du Bénin, plan quinquennal 1994-1999, apporte

davantage de précisions. Dans ce rapport, le PNLP Bénin aborde

l'évaluation des stratégies de prévention du paludisme.

Ainsi, dans ce rapport, on note une faible adhésion de l'utilisation de

la MII chez le groupe à haut risque que constituent les femmes

enceintes. La preuve, c'est que sur 76 interrogées parmi elles, il n'y a

que 12 soit 18 % qui dorment sous moustiquaire dont 7 seulement sont

imprégnées. Par ailleurs, la situation au niveau de la

communauté en général n'est pas pour autant reluisante.

Une autre étude sur

l'analyse de la situation du paludisme et des autres maladies de l'enfant

au Bénin dans le cadre de l'initiative « faire reculer le

paludisme » a donné des

résultats plus nuancés en différenciant les proportions

d'utilisation de moustiquaires simples (MS) et de moustiquaires

imprégnées d'insecticide (MII). On note que 27,58 % dorment sous

moustiquaire et 1,72 % seulement utilisent les MII. Face à ces faibles

taux d'utilisation, l'étude a recommandé l'intensification de

l'IEC (Information, Education et Communication) sur le paludisme et les MII

avec une réduction du prix de cession de ces dernières au

Bénin, Le rapport préliminaire d'évaluation du

Programme National de Lutte contre le Paludisme du Bénin, plan

quinquennal 1994-1999, apporte davantage de précisions. En

effet, ce travail aborde entre autres l'évaluation des stratégies

de prévention du paludisme. Ainsi, on note une faible adhésion de

l'utilisation de la MII chez le groupe à haut risque que constituent les

femmes enceintes. La preuve, c'est que sur 76 interrogées parmi elles,

il n'y avait que 12 soit 18 % qui dormaient sous moustiquaire et 7 seulement

étaient imprégnées. Par ailleurs, la situation au niveau

de la communauté en général n'est pas pour autant

reluisante. En effet, d'après une étude menée

auprès de 86 ménages, seulement 56 % disposent d'au moins une

moustiquaire. Une autre d'étude portait sur l'analyse de la

situation du paludisme et des autres maladies de l'enfant au Bénin dans

le cadre de l'initiative « faire reculer le

paludisme » avait indiqué des

résultats plus nuancés en différenciant les proportions

d'utilisation de moustiquaires simples (MS) et de moustiquaires

imprégnées d'insecticide (MII) (Akilimani ,op.cit).

Dans la ville de Bukavu, Kalebo

(2007) : a présenté une étude qui a eu pour objet

évaluer le degré d'utilisation des moustiquaires

imprégnées d`insecticides et identifier les obstacles majeurs de

l'insuffisance de son utilisation par la population. Cette étude de type

analytique transversale a été menée en juillet 2009

auprès des 400 ménages au niveau des trois zones de santé

constituant le district sanitaire de Bukavu à savoir Ibanda, Kadutu et

Bagira . Les résultats montrent que le niveau de connaissance de la

population de Bukavu sur les MII est satisfaisante car 100 % des

enquêtés ont affirmé avoir déjà vu et attendu

au moins une fois parler des MII et 91,1% ont donné de bonnes

réponses et connaissent l'importance des MII.

Cependant, les résultats de

l'étude ont montré que la population est sous informée sur

la durée d'imprégnation de leurs MII (79,2%). Ce facteur limite

l'utilisation efficace des MII par les ménages. Les canaux de

transmission des informations sur les MII sont les FOSA (42,5%), le media

(radio et télévision : 38,3%) et les écoles (16,8%)

et les amis (2%).La majorité (94,7%) des ménages ont acquis au

moins une MII. Le prix des MII varie entre 3 à 5$ américains qui

sont jugé exorbitant par la population (61,7%). Plus de la moitié

des répondants n'ont pas l'habitude de se coucher sous une MII (55,4%).

Les facteurs socioculturels qui limitent l'utilisation des MII sont : le

manque de courage ou la négligence (45,7%), la chaleur (23,8%),

l'allergie aux MII (11,7%), la MII occupe une grande espace par rapport aux

dimensions de la chambre (7,1%).

Lunkaka (2006) a mené une

étude au Katanga sur l'impact de la moustiquaire

imprégnée d'insecticide sur la prévalence du paludisme

chez les enfants de moins de 5 ans dans zone de santé de Ruashi.

L'auteur a conclu que timidement la population est en train d'adhérer

à la politique nationale de lutte contre le paludisme notamment à

la prévention par l'utilisation de la moustiquaire reste bas, elle n'est

pas disponible aux points d'approvisionnement classique CPN et CPS.

Une enquête sur

l'évaluation des indicateurs de base « Faire Reculer le

Paludisme » de l'école de santé publique de

l'université de Kinshasa (Avril 2006) a

révélé 17,3 % des ménages en RDC ont acquis au

moins une MII permettant aux personnes cibles d'en assurer l'utilisation

à la hauteur de 11,5 % pour les enfants de moins de cinq ans et 9,6 %

pour les femmes enceintes.

On note d'après cette d'étude que sur

l'accessibilité et l'utilisation de la MII en RDC du PNLP (octobre

2006), que 85,8 % des ménages connaissent les avantages de la MII. Les

canaux de transmission des informations sur la MII sont les prestataires des

soins dans les formations sanitaires (50 %), les medias (35 %) et les relais

communautaires (5%).

Les utilisateurs ont acquis ces MII au CS lors de la CPS (37

%),de la CPN (36 %), par vente du marketing social (18 %) et auprès de

relais communautaire (6 %). Les raisons pour lesquelles ces cibles dorment sous

la MII varient : protection contre la nuisance des moustiques (4 %) et

protection contre le paludisme (17%). Plus de 80% des personnes n'utilisent pas

la MII. Elles évoquent les raisons suivantes : sensation de chaleur

occasionnée par la MII (42 %), difficulté de l'installation

(17%), inadaptation de la MII au lit (8 %), la MII est une mauvaise chose pour

la maison (8%) et aucune raison de la non utilisation de cet outil de

prévention de paludisme n'est donnée (17 %). Cependant, les

raisons de la non acquisition de la MII par les membres de la

communauté sont : le manque de moyens financiers (59 %), la non

disponibilité de la MII , l' inutilité de la MII, le coût

élevé de la MII (10 %). On observe que, en dépit des

connaissances élevées des membres de la communauté sur les

avantages de la MII et des performances des canaux tels que les services de

santé et les medias, une forte majorité ne l'utilise pas parce

qu'elle coûte cher. Plus de 80% ne font pas le lien entre la MII et la

protection contre le paludisme. Par ailleurs, le rôle de relais

communautaire est négligeable tant pour la transmission des

informations que pour la vente de la MII (PNLP, 2007).

Une étude transversale sur

l'analyse des déterminants de la non utilisation de la moustiquaire

imprégnée d'insecticide chez les enfants de 0 à 5ans

menée dans la zone de santé de Mont Ngafula 1 avait

révélé que le niveau d'instruction n'influence pas la

non utilisation de la MII. La signification des autres variables testées

n'a pas été prouvée (Sanduku, 2008).

Au final, la plupart des études antérieures

reliées au paludisme et à l'utilisation des moustiquaires

imprégnées d'insecticide par les auteurs susmentionnés,

ont mené leurs investigations dans le cadre évaluatif du niveau

d'utilisation des moustiquaires imprégnées d'insecticide, la

perception de la population sur le paludisme d'une part et sur la MII d'autres

part.

Notre originalité à

travers notre sujet choisi, est qu'en dehors de la proportion des

ménages des enfants utilisant la MII, nous voulons savoir les liens qui

existent entres les facteurs associés à l'utilisation des

moustiquaires imprégnées d'insecticide par les parents pour la

protection des enfants de moins de 5 ans dans la zone de santé de Kikwit

sud

1.5 HYPOTHESES

Au vu des écrits qui

précédent, nous émettons les hypothèses suivantes

que :

- la proportion des ménages qui utilisent des

moustiquaires imprégnées d'insecticide pour la protection des

enfants de moins de cinq ans est faible par rapport à l'objectif de

l'OMS (80 %).

- Il existe des liens positifs et significatifs entre les

facteurs psycho-socioéconomiques et l'utilisation des MII.

- Il existe des liens positifs et significatifs entre facteurs

organisationnels ou les conditions facilitatrices pour l'utilisation des MII

dans les ménages de la zone de santé de Kikwit sud.

DEUXIEME CHAPITRE

METHODOLOGIE

Dans ce deuxième chapitre,

nous avons présenté les moyens méthodologiques

utilisés pour atteindre le but de l'étude. Ainsi, nous avons

décrit successivement le devis de recherche, le lieu de recherche, la

population, l'échantillonnage, la technique de l'échantillonnage,

matériel utilisé, critères d'inclusion et d'exclusion, la

méthode de collecte et d'analyse des données ainsi que toutes les

démarches réalisées pour la validation de l'instrument de

mesure.

2.1. DEVIS DE LA

RECHERCHE

Tout travail scientifique exige un

schéma pour arriver à une réponse aux questions de

recherche. Il précise aussi la démarche, recueil et analyse des

données.

Pour Amuli (2009), la phase

scientifique de la recherche débute lorsque le chercheur élabore

des méthodes spéciales adaptées à son

problème, méthodes qui sont à la fois des approches et des

vérifications.

Pour ce qui concerne cette

étude, il s'agit d'une enquête transversale qui a utilisé

le devis descriptif corrélationnel. Elle a permis d'estimer la

proportion des ménages ayant des enfants de moins de 5 ans et qui

utilisent les MII, puis de décrire les facteurs

psycho-socio-économiques ( niveau d'étude, connaissance, attitude

et pratique) et les conditions facilitatrices ( revenu de la famille, le

coût et la disponibilité des MII) associés à

l'utilisation des MII chez les enfants de moins de 5 ans dans la zone de

santé de Kikwit sud et d'explorer les liens entre les variables

citées ci-haut.

Cette recherche a consisté

donc à appréhender d'une manière objective les

problèmes qu'ont les ménages de cette zone de santé. Elle

évoque la réalité concrète de la vie des

ménages de la ZS Kikwit Sud dans l'utilisation de MII suite à

l'information recueillie auprès des sujets interrogés qui sont

les chefs de ménages. L'entrevue face à face avec les chefs des

ménages facilitée par un questionnaire, a permis de collecter

les données. Cette recherche ne prévoit aucune manipulation

quelconque des variables. Ainsi, l'introduction des biais étant possible

dans cette étude, nous avons envisagé des stratégies de

leur contrôle enfin de les minimiser. Ces stratégies seront

développées avant la fin de ce chapitre.

L'enquête s'est

déroulée dans la zone de santé de Kikwit Sud, dans la

province du Bandundu. Elle couvre la période allant du 01/07au

05/07/2010. Le choix porté à cette zone de santé est

justifié par le fait que cette zone de santé est appuyée

par le Fond Mondial dans le cadre de lutte contre le paludisme depuis plus de

quatre ans.

2.2. MILIEU DE L'ETUDE

Notre étude s'est

effectuée dans la zone de santé de Kikwit sud. Nous

présentons ici quelques aspects essentiels de cette zone de

santé.

2.2.1 Données

géographiques et démographiques

La zone de santé de Kikwit

Sud est l'une de 52 zones de santé que compte actuellement la province

du Bandundu. Elle a une population totale de 218.914 habitants dont 41.375

enfants de moins de 0 à 5 ans et 8.757 femmes enceintes logés

dans 19 aires de santé. Elle occupe deux communes à son

sein à savoir : la commune de Lukemi et celle de Kazamba.

Elle est limitée :

- Du Nord - Est par la Zone de Santé de Kikwit Nord

- Sud - Ouest par la Zone de Santé Rurale de Lusanga.

Cette zone de santé compte

plusieurs ethnies dont les dominantes sont : mbala, pende et yansi. La

population de Kikwit Sud est majoritairement agriculteur.

Le climat est essentiellement

tropical avec alternance de deux saisons dont une saison de pluie (vers

mi-septembre à mi-mai avec une pluviosité annuelle de 500 mm

d'eau de pluie par an) et une saison sèche (vers mi-mai à