|

Gestion des risques environnementaux dans le projet Camwater phase II à Douala.( Télécharger le fichier original )par Daniel ESSAPO UNIVERSITE DE DOUALA-CAMEROUN - MASTER PROFESSIONEL EN ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMNT DURABLE 2013 |

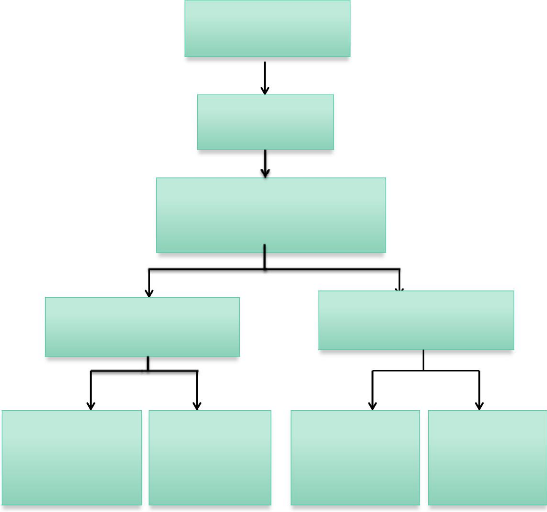

7 INTRODUCTIONL'Agence de Développement de Douala (A2D) est l'institution qui a servi de plate-forme pour la réalisation de cette étude. Elle est née à l'initiative de tous les acteurs de développement de la ville de Douala. C'est le résultat d'un partenariat Public/Privé/Société Civile. La présence de cette institution au coeur de plusieurs projets clés de développement de la ville de Douala en témoigne l'importance. Nous passerons ici en revue les missions de l'A2D telles que définies dans son cahier de charge et ses atouts pour le développement de la ville de Douala. Nous ferons en suite une présentation sommaire du projet CAMWATER Phase II pour lequel A2D a participé comme étant un des acteurs majeurs. 1- ORGANIGRAMME, MISSIONS ET OBJECTIFSL'Agence de Développement de Douala (A2D) a été créé en 2002 sous la forme d'une association régie par la Loi 90/053 du 19 décembre 1990. Elle est enregistrée le 17 avril 2003 sous le N° 228/L/019/BAPP avec une évolution recherchée vers la déclaration d'utilité publique. La raison principale derrière la création de l'Agence de développement de Douala (A2D) est l'élaboration des réflexions stratégiques pour le développement durable de la métropole de Douala. La Communauté Urbain de Douala (CUD), le Port Autonome de Douala(PAD), le Groupement Inter patronal du Cameroun (GICAM), la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat du Cameroun(CCIMA) et la Fédération Nationale des petites et moyennes entreprises (FNAPE) sont les institutions qui se sont associées pour créer l'A2D. Par son slogan « Pour le mieux vivre de ses habitants » l'A2D a développé une philosophie qui voudrait que tous les efforts de toutes les composantes de la société puissent être mis ensemble pour bâtir une grande métropole. C'est donc avec cet esprit que l'A2D assure la stimulation de la ville de Douala pour un développement durable. 8 1.1- Organigramme de l'A2DMembres Fondateurs

Organes de Couvernance Assemblée Générale Membres

Associés(Partenaires) ONG et Associations Economiques, Environnementales L'Agence dispose de trois (3) organes de gouvernance qui sont: l'assemblée générale, le conseil de surveillance et le bureau exécutif ? L'Assemblée Générale est composée de tous les membres et elle se réunit au moins une fois par an. 9 ? Le Conseil de Surveillance est présidée par le Délégué du Gouvernement auprès de la Communauté Urbain de Douala. Il est composé de deux (02) qualités de membres répartis en 24 sièges. Leur mandat est de trois (03) ans renouvelables une fois. ? Le Bureau Exécutif est fait de trois membres qui sont le président exécutif, le directeur et un conseiller nommés par le Conseil de Surveillance. Les comptes de L'Agence sont audités tous les ans par un Commissaire aux Comptes. ? Le Personnel : l'agence de développement de Douala est composé d'une équipe de 6 personnes majeures (Un Président du bureau exécutif, Un Directeur, 3cadres chargés d'études, une assistante de direction et un comptable) cette équipe bénéficie régulièrement de l'apport des stagiaires académiques dans les domaines liés au développement de la ville.A2D dispose également d'une base de données des experts de la ville dans tous les domaines et peut faire appel à ces experts en cas de besoin. Grace à ces partenaires elle utilise un personnel volontaire pour la réalisation de ces différentes tâches. Ici on peut noter des étudiants volontaires de IPD (Institut Panafricain pour le développement) et JCAD (Jeunes Chercheurs Associés pour le Développement), l'IRD (Institut de Recherche pour le développement [France]) et AIRES - SUD tous des partenaires de l'Agence de Développement de Douala.

Figure 2 : Structuration du personnel de l'Agence de Développement de Douala 10 1.2- Sa Mission :L'Agence de Développement de Douala a pour missions : + Promouvoir et accélérer le développement économique, environnemental, social, culturel et touristique dans la ville de Douala. + Activer diverses réflexions sur les actions à générer pour augmenter le taux de développement de la ville et réduire la pauvreté. + Faire de la ville de Douala un pôle de croissance économique compétitif au niveau national, régional et international. 1.3- Ses Objectifs :L'A2D s'est fixé certains objectifs à atteindre qui sont: + Organiser, traiter et fournir des informations sur la ville de Douala à ses membres associés et à d'autres acteurs du développement en ce qui concerne les activités économiques, environnementales, sociales, culturelles et touristiques. + Jouer le rôle de médiateur et de lien entre l'administration (gouvernement), la population locale, les opérateurs économiques et d'autres partenaires au développement des secteurs public et privé ainsi que ceux de la société civile. + Agir comme conseiller auprès de la Communauté Urbaine de Douala ainsi que d'autres institutions dans le domaine de la gestion urbaine. 2- ACTIVITES ET ATOUTS2.1 Les Activités de l'A2D :L'Agence de Développement de Douala déploie ses activités sur trois axes stratégiques qui sont : le développement local, la visibilité de la ville de Douala à l'échelle internationale et les études et gestion des projets. A travers le développement local l'A2D s'active dans la création d'un réseau intra-quartier des unités communautaires de développement, le renforcement des capacités des institutions et des groupes vulnérables ainsi que l'amélioration du potentiel socio culturel. Dans sa tâche de valorisation de l'image de la ville de Douala à l'échelle internationale, l'A2D se lance dans des projets de Marketing Urbain, Promotion Economique, et la prospection et l'accueil des investisseurs et la coopération décentralisée. 11 Dans le domaine de la gestion des projets, en tant qu'acteur majeur du développement de la ville, l'A2D intervient dans les domaines suivants : + Assistance et conseil ; + Gestion et animation de programmes ; + Suivi et évaluation de projet ; + Facilitation, représentation et coordination ; + Vision prospective de la ville 2.2 Les Atouts de l'A2D :L'agence de Développement de Douala a pour atouts : + Elle est reconnue comme la seule plate-forme de partenariat public/privé/société civile dans la ville de Douala + Elle bénéficie de la haute confiance des populations et des autorités locales + Elle a une forte capacité de mobilisation populaire + Elle est une Plate-forme de coordination et d'accompagnement des initiatives de développement + Elle a une forte possibilité de mobilisation des fonds dans le cadre de la Responsabilité Sociétale + des Entreprises (RSE) + Elle est un Fédérateur des partenaires au développement (VSO, Banque mondiale, ONUDI). 3- MOYENS LOGISTIQUESL'A2D dispose de locaux modernes régulièrement assurés situer à l'immeuble du Cercle Municipal de Bonanjo, Rue Vallée des Ministres. Les locaux sont divisés en trois parties qui sont : un secrétariat avec salle d'attente, un bureau pour le directeur, un open space pour les chargés d'études, une salle de réunion de 15 places .l'A2D peut également disposer d'une salle de réunion de 50 et 300 places. Tous ces bureaux sont équipés d'ordinateurs avec connexion internet. L'agence dispose aussi de 3 imprimantes et d'un photocopieur. L'A2D est le gestionnaire du site internet de la ville de Douala.

12 Photographies : 1,2 et 3 :

Le secrétariat avec salle d'attente et le open space

pour les chargés Cliché: ESSAPO Daniel (Stage Août 2013) 4- FINANCES ET PARTENAIRES4.1- Les Finances :Les ressources financières de l'Agence de Développement de Douala proviennent des Contributions des membres fondateurs (CUD, PAD, GICAM, CCIMA, FENAP) ; des produits de prestations issues de ses différentes activités ; de sa contribution dans des projets. 4.2- Les Partenaires :L'A2D à de nombreux membres associés ou partenaires qui facilitent ses activités. Ces membres sont les suivants : les conseils de lotissement, les entreprises industrielles partenaires, les organisations syndicalistes, les médias et les institutions socio-culturelles, les institutions de recherche, les organismes financiers, les institutions coutumières et religieuses et les organisations non gouvernementales (ONG).Il est important de noter que l'A2D dispose d'une base de données importante des associations, organismes internationaux et nationaux avec qui elle travaille pour un seul but « le développement de Douala » 13 5- LES REALISATIONS5.1- Le Projet de Renforcement et Amélioration de la Qualité de l'Eau Potable à Douala (Camwater Phase II)Dans le cadre du projet de Renforcement et Amélioration dans l'Alimentation en Eau Potable à Douala dans la Phase II qui consiste à augmenter la production et l'alimentation de l'eau potable de la ville de Douala de 150 000m3 / jour à 250 000m3, l'A2D a été mandatée pour assurer la médiation sociale. Afin de mener à bien la mission qui lui a été assignée, elle a dans son cahier de charge l'obligation d'assurer les taches suivantes : + La visibilité du projet sur le plan environnemental, social et économique (marketing durable). + La résolution des conflits socio-culturels entre les populations riveraines pendant et après les travaux de pose des canalisations. + Les concertations privées et publiques avec les autorités locales (audience foraine) + Les sensibilisations et informations journalières des populations riveraines. 5.2-Les Autres RéalisationsL'A2D depuis sa création a déjà réalisé plusieurs projets de développement dans la métropole de Douala, à savoir: + La mise en place d'un centre de documentation ayant pour but de développer l'observatoire de la gouvernance locale, d'élaborer des outils d'aide à la décision, de mettre à la disposition des populations des documents spécialisés sur la ville de Douala. + Projet « CINEMA EN PLEIN AIR » qui a pour objectif promouvoir la culture et l'éducation, par l'information et la sensibilisation des populations à travers le cinéma et promouvoir les activités de loisir. + Projet de « CHAMPIONNAT DE FOOTBALL » A2D - Intercommunal avec pour mission : d'élaborer un programme de dialogue citoyen pour accompagner le processus de décentralisation, sensibiliser sur l'éducation à la citoyenneté par des Organisations de la Société Civile(OSC),favoriser l'ancrage territorial, créer une interrelation entre les collectivités locales, assurer une meilleure connaissance des mairies ou communes d'arrondissements et promouvoir le développement participatif à travers un partenariat public-privé-société civile. 14 CONCLUSIONIl apparait donc que les activités définies dans le cahier de charge de l'A2D, institution au centre de la médiation social du projet majeur d'adduction d'eau potable à Douala qui consiste à l'amélioré l'offre de 150 000m3 / jour à 250 000m3 est remarquable. Son engagement pour le marketing durable de la ville au plan sociale, économique et écologique apporte une confirmation de son slogan : « Pour le mieux vivre des habitants !». Cette philosophie qui voudrait faire appel à l'effort commun par la notion de « participation collective » serait alors une évidence que l'A2D adhère à la démarche qui favorise le partenariat Université-Entreprise dans le cadre de la formation des jeunes en vue du développement durable de la ville de Douala.

15 INTRODUCTIONDéfini comme étant une période pendant laquelle quelqu'un exerce une activité temporaire dans une entreprise en vue de sa formation (dictionnaire LAROUSSE), le stage est le moyen par excellence pour les jeunes de développer les compétences professionnelles à travers la mise en pratique du bagage théorique acquis en milieu académique. Pour ce qui nous concerne (étudiant en cours de formation), il sera important de ressortir dans ce chapitre les grandes lignes du cadre professionnel qui nous permettrait de s'habituer au travail en entreprise afin d'acquérir des connaissances pratiques dans le domaine de l'Environnement et du Développement Durable. Il comporte cinq parties à savoir : les termes de référence du contrat d'apprentissage, le cadre d'apprentissage, l'exposé des acquis professionnels, les difficultés rencontrées, la discussion et les perspectives. 1- LES TERMES DE REFERENCES DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE1.1- Exposé des MotifsDans un contexte de crise d'insertion socio-professionnelle des diplômés de l'enseignement académique présentant plusieurs déficits techniques et déontologiques d'une part, de crise d'insertion socio-professionnelle des diplômés de l'enseignement technique présentant des déficits des connaissances théoriques et déontologiques d'autre part, il était capital pour les gouvernants du secteur de l'enseignement supérieur au Cameroun d'instituer un Partenariat Université-Entreprise. Cette innovation partenariale est à l'origine d'une réponse à la demande des entreprises qui étaient encore obligées de parfaire la formation du recruté avant de l'exploiter, alors que ce dernier devrait être directement opérationnalisable. Ce partenariat prévoit la mise en place des formations en entreprise par les académiciens ou les universitaires, de même que des périodes de formation à l'université des personnels des entreprises. Le partenariat université-entreprise a été révolutionné par le développement de deux types de formation à savoir : la formation continue universitaire et la formation universitaire par alternance. C'est dans le cadre de ce partenariat que le stage professionnel prend tout son sens dans la 16 mesure où l'entreprise accueille le stagiaire comme quelqu'un qui vient contribuer à son développement. C'est pourquoi des allocations de stage lui sont attribuées dans la mesure du possible. L'université devient dès lors un levier du développement de l'entreprise et de l'économie nationale. 1.2-L'Objet du ContratDans le cadre de l'institutionnalisation d'une plate-forme pour la formation des jeunes diplômés et l'encadrement des étudiants stagiaires pour leur professionnalisation dans les entreprises, l'A2D a pris en son sein des jeunes volontaires désirant développer des compétences dans le domaine du développement communautaire. C'est donc à travers cette opportunité que nous avons intégrés cette institution afin de contribuer activement à son développement à travers ces différents projets, notamment celui du volet Médiation Sociale du Projet Camwater Phase II. Ledit projet a servi de base pour notre mémoire d'étude sur la gestion des risques environnementaux en vue d'un développement durable. 1.3-But et Objectif du stage :? Se familiariser au travail en entreprise et à la culture d'un environnement professionnel ? Participer activement à la vie quotidienne de la structure d'accueil ? Développer des compétence et aptitudes professionnelles en matière de gestion de l'environnement et médiation sociale. ? Identifier un problème au sein des activités d'A2D et proposer des mesures de régulation 1.4- Les Engagements des Parties ContractantesIl est fondamental de souligner que lors de l'intégration en entreprise comme stagiaire de l'Agence de Développement de Douala, un cadre règlementaire bien défini qui déroule le cahier de charge du jeune professionnel nous a été transmis. Ledit document était articulé sur deux axes majeurs à savoir : l'Engagement de la structure d'accueil et l'Engagement de l'apprenti stagiaire. 17 1.4.1- Engagement de la Structure d'AccueilL'Agence de Développement de Douala s'est engagée à : > Affecter l'apprenti dans le service correspondant à ces besoins de formation identifiable à partir des objectifs. > Faire bénéficier au stagiaire d'un appui matériel en terme d'outil nécessaire pour lui permettre de finaliser dans les délais son mémoire de fin de formation professionnelle ; > Affecter un encadreur professionnel pour suivre régulièrement les activités du stagiaire ; > Garantir et assurer la transmission des connaissances théoriques (10 à 20%), des compétences techniques (80 à 90%) et des principes déontologiques (50%) à l'étudiant. > Mettre à la disposition du stagiaire dans la mesure du possible, une allocation de stage pour frais de déplacement. 1.4.2- Engagement de l'Apprenti Stagiaire L'apprenti stagiaire s'est engagé à : > Apporter des solutions concrètes aux problèmes identifiés en entreprise dans son domaine de spécialisation. > Produire un rapport de stage innovateur pour le développement de l'entreprise ; > Respecter strictement les horaires de travail (sept heures par jours soit 35 heures par semaine). Le travail commence à 8 heures du matin et se termine à 15 heures l'après- midi sauf cas de force majeure ; > Etre respectueux des bonnes moeurs, du règlement intérieur de l'institution et de la hiérarchie ; > Etre toujours correctement habillé. 2- LE CADRE D'APPRENTISSAGE2.1- l'Apprentissage au Plan AcadémiqueEn milieu académique, l'apprentissage a permis la rédaction d'un rapport de stage démontrant les acquis au sein de cet environnement professionnel, mais aussi la rédaction de deux mémoires, l'un pour l'année de pré-spécialisation (Master1) et l'autre pour la spécialisation (Master 2) .Pour ces mémoires, nous avons bénéficié d'un double encadrement académique et professionnel. Au plan académique, M. MEVA'A ABOMO, PhD en Géographie nous a fait bénéficier de son expérience depuis notre première année de formation en Environnement et Développement Durable où il nous a assisté pour la rédaction de notre mémoire pour le Master I sur La gestion des eaux pluviales de ruissellement à Douala et d'un article dans le même domaine. Nous continuons à bénéficier de son 18 expérience pour la rédaction de ce mémoire de Master II intitulé : Gestion des risques environnementaux au sein du projet CAMWATER Phase II à Douala. 2.2- l'Apprentissage au Plan ProfessionnelAu plan professionnel, le stage effectué à l'A2D a été fructueux. Nous avons bénéficié de l'encadrement de M. BELIBI Henri chargé d'études à l'Agence de Développement de Douala (A2D). Son expérience dans le management des projets, et sa transdisciplinarité dans la gestion des activités de développement communautaire nous a été d'un support indispensable. Nous continuerons à bénéficier de son expertise pour nos travaux de recherche. 3- EXPOSE DES ACQUIS PROFESSIONNELS3.1- Le Déroulement du Stage :C'est dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet de référence en matière d'eau potable au Cameroun qu'il a semblé important pour la société CAMWATER d'intégrer les principes de « Participation et de collaboration » pour cette réalisation structurante en milieu urbain qu'est CAMWATER Phase II à Douala. D'où la nécessité du concept de médiation sociale développé et intégré au projet par l'Agence de Développement de Douala(A2D) qui nous a permis de participer sur le terrain en qualité d'Agent Sensibilisateur. En effet, c'est grâce au partenariat Académico-Professionnel que le recrutement et l'intégration des jeunes stagiaires a permis à l'A2D de renfoncer son effectif. Cette initiative de sa direction consistait également à solliciter des associations enregistrées dans leur base des données comme éléments sur le terrain dans le cadre de ce projet. Ainsi, l'Association pour la Solidarité des Forestiers et Environnementalistes (ASFE) a été mandatée pour assurer le volet sensibilisation, information des populations riveraines et sécurisation des sites pendant la pose des canalisations lors de la phase II du projet. Les équipes d'ASFE ont été renforcées par les recrues (stagiaires d'A2D) conformément à l'objectif défini lors de leur convention. Le déroulement du stage était rythmé par les activités de terrain du projet. Ainsi, les équipes des agents sensibilisateurs au sein des quels nous étions intégré ont eu à passer un an sur le terrain .Nos activités démarrent le vendredi 09 Août 2013 par la formation des agents sensibilisateurs sur les opérations de terrain et les techniques de médiation sociale 19 (sensibilisation, information, concertation, identifications des obstacles potentiels et sécurisation des différents sites des travaux). Après cette phase qu'on peut qualifier de formation théorique, dès le Lundi 12 Août 2013 c'est la première descente au Carrefour Nelson Mandela dans la Municipalité de Douala III. Elle marque le début effectif des d'activités des agents sensibilisateurs. Elle se terminera le vendredi 08 Août 2014. La période du Lundi 09 Décembre 2013 au Vendredi 7 Février 2014, est celle qui marquera le début de la pose des canalisations sur le tracé Carrefour AGIP au Rond-Point Deido devant AFLO. Pendant cette période a été également effectuée la sensibilisation des populations riveraines dans cette partie de la ville. Une descente dans le département du Moungo nous permettra d'observer et de comprendre les activités développées à la station de captage et de traitement de Yato afin de mieux cerner le déroulement du projet. Il en sera de même le long des berges du Wouri plus spécifiquement sur la traversée vers Deido de l'autre côté du pont afin d'observer le déroulement des travaux de construction du pont-tuyau qui constitue dans cette partie de la ville un joyau architectural et technique. Par ailleurs, dès la fin des activités des agents sensibilisateurs du projet à Douala en Août, les mois allant de septembre 2014 à fin - Juillet 2015 seront consacrés à la mise en forme du mémoire. Tableau 1 et 2 programme de stage : les différentes activités des agents sensibilisateurs dans le cadre de la médiation social du projet CAMWATER Phase II Tableau 1 :

20 Tableau 2 :

3.2- La Réalisation des Tâches Pendant le Stage Professionnel (action sur le terrain)Dans le cadre de la sensibilisation des populations riveraines il était important pour l'agent sensibilisateur d'aborder les populations avec beaucoup de sérénité, de respect mutuel et avec un esprit de compréhension afin de mieux passer le message. Ici nos articulations étaient faite de manière simple et dans un dialogue informel afin d'amener les riverains à comprendre que notre présence sur le terrain consistait à les informer de l'effectivité des travaux de pose des canalisations pour le compte du projet majeur d'adduction d'eau potable dans la ville. Aussi, il était important pour eux de savoir exactement où le tracé des canalisations devait passer afin de prendre des mesures de précaution pour éviter tout désagrément. Pour cela nous étions accompagnées par des topographes de la CGCOC entreprise qui exécute les travaux. Ainsi, on pouvait savoir l'itinéraire exact et communiquer la bonne information aux riverains. Cet aspect consistait

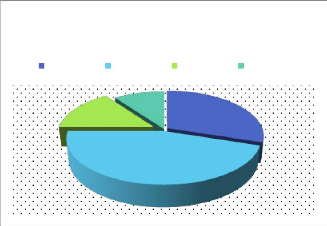

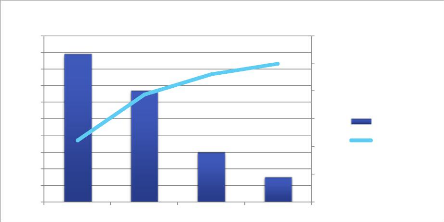

DEGRE DE REALISATION DES ACTI VI TES EN POURCENTAGE 100 40 90 80 70 60 20 50 30 10 0 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi JOURS DE LA SEMAINE Rapport d'activités Identification des obstacles Sécurisation Concertation Sensibilisation et informaton 21 également à donner des conseils aux riverains notamment à ceux qui avaient des bâtiments sur le tracé. Nous étions aussi chargés d'instruire les différents propriétaires des détails sur les termes de référence du projet, les procédures administratives à entreprendre pour ceux qui n'étaient pas encore dédommagés... En ce qui concerne les concertations, on devait rencontrer les chefs de groupement dès notre arrivée dans un site. Cette activité particulièrement délicate était coordonnée par le représentant de l'A2D. Il était question pour nous de signaler notre présence sur leurs territoires. Le but ici était de nous faciliter la rencontre avec les chefs de quartiers, de blocks, et autres autorités de la zone d'exécution des travaux pour l'encadrement des populations. Afin de renforcer la sécurité dans les sites des travaux, on était souvent appuyé par les forces de maintien de l'ordre au niveau des grandes zones d'habitation et pour canaliser la circulation sur les axes routiers particulièrement encombrés à cause des travaux. Figure 3: Démontrant le Chronogramme hebdomadaire des taches des agents Sensibilisateurs

Figure 4: ESTIMATION DE LA MOYENNE D'EXECUTION DES DIFFERENTES TACHES SUR LE TERRAIN PAR SEMAINE 20% 5% 45% 25% 5% sensibilisation et information concertation sécurisation identification des obstacles rapport d'activités 22 La figure 3 montre que : parmi les activités les plus sollicitées et effectuées par semaine, la sensibilisation et l'information viennent en premier lieu. Cette activité varie de 35% notamment le vendredi à 50% le mardi. Elle est généralement effectuée en moyenne pendant 3 à 4 heures de temps. La sécurisation est également importante au vue des 2 à 3 heures de temps consacrées pour cette activité à raison de ses 25 à 35 % selon le chronogramme hebdomadaire. L'identification des obstacles est effectuée en début de matinée dès notre arrivée sur le terrain afin de sonder la zone d'intervention avant la mise en oeuvre de la pose des canalisations. Les rapports d'activité le Vendredi viennent clôturer la longue semaine d'activités. La figure 4 fait état de la moyenne générale selon nos estimations du temps dépensé pour chaque activité sur le terrain. Ici la sensibilisation et l'information des populations riveraines qui sont une activité majeure des agents de médiation sur le terrain sont les plus importantes. Vient ensuite la sécurisation des sites des travaux. La rédaction des rapports en fin de semaine permet de noter les éléments les plus importants du travail effectué pour en rendre compte à notre superviseur au niveau de l'A2D. L'identification des obstacles, et la concertation avec les autorités administratives et traditionnelles locales constituent respectivement 5% des activités définies dans le

cahier de charge des agents

23 Photographie 4 : l'Equipe

des agents sensibilisateurs du projet CAMWATER Phase II

Photographies 5 et 6 : Agents sensibilisateurs lors d'une réunion de coordination en fin de semaine Source : stage d'Aout 2013 ;

Photographies 7 et 8 : Concertation entre stagiaires dans la sensibilisation des

populations riveraines et (7) : Agent

24 Photographies 9 et 10 : Clichés 1 et 2 démontrant l'agent sensibilisateur Daniel ESSAPO en dialogue avec les populations riveraines le long du tracé de pose des canalisations sur l'axe Carrefour AGIP au Rond-Point Deido à Douala Premier. Source : STAGE- Enquête de terrain, Février 2014 ; 3.3- Les Acquis ProfessionnelsL'étude sur « la gestion des risques environnementaux au sein du projet CAMWATER Phase II à Douala » nous a permis de développer des compétences professionnelles au travers des différentes activités entreprises pendant notre période du stage à savoir : + L'adaptation au travail dans un milieu professionnel (travail de bureau) + L'adaptation au travail de terrain (à l'extérieur de l'entreprise) + L'acquisition des procédures techniques de médiation sociale (sensibilisation, concertation et information du public...) + L'apprentissage de la rédaction des rapports d'activité des équipes sur le terrain + Les procédures de transmission des documents de liaison entre institutions partenaires du projet + La traduction Français -Anglais et Anglais

-Français de certains documents + L'observation des processus dans la production de l'eau potable à grande échelle + L'observation des procédures dans la pose des canalisations pour un projet d'adduction d'eau potable. + Indentification des risques potentiels et obstacles pour le projet (analyse environnementale) 25 Sur le plan personnel, cette expérience a développé en nous les compétences suivantes : + [a capacité de s'exprimer en public + L'Amélioration de l'écriture (rédaction des rapports) en langue Française + [a capacité à travailler sous pression et dans des conditions défavorables en milieu externe (sur le terrain pendant la saison de pluies). + [a capacité à transmettre à la hiérarchie la bonne information et comprendre les autres (les riverains rencontrés sur le terrain) + La capacité d'observer l'environnement d'un oeil professionnel + [a capacité de travailler en équipe (collaboration) 4- LES PROBLEMES AU SEIN DE L'ENVIRONNEMENT DE STAGE4.1- Identification des problèmes de l'entreprise (A2D)L'Agence de Développement de Douala fait face à un manque de personnel environnementaliste. [a pertinence des projets qui impactent grandement l'environnement obligerait l'A2D d'intégré dans son personnel des experts en gestion de l'environnement. On note aussi que le personnel à des lacunes en Anglais. Cette difficulté les contraint à faire appel à un traducteur (à l'extérieur de l'entreprise) pour la traduction des documents importants et confidentiels. 4.2-Identification du problème de l'étudeL'étude a identifié le fait qu'il existe une prise en compte partielle du système de gestion des risques environnementaux. Ce phénomène est caractérisé par : l'absence de la norme ISO 3100 version 2009 portant sur les lignes directrices du management des risques au sein du projet ; une passivité dans l'application de la réglementation en vigueur par les acteurs institutionnels du duopole Santé-Environnement et les actions irrationnelles des populations riveraines le long des canalisations d'eau potable. 5- DISCUSSIONS ET PERSPECTIVES5.1- DiscussionsCette expérience « Académico-Professionnelle » a été particulièrement importante pour le développement du future jeune cadre, ingénieur de conception dès l'accomplissement de notre formation professionnelle en Environnement et Dévelopment Durable. Elle a permis de mettre en vue les valeurs cultivées d'abord en milieu académique par la maîtrise des théories, modèles, concepts et notions clés dans le secteur de l'environnement, notamment 26 l'analyse des écosystèmes, la gestion des ressources naturelles, l'assainissement des zones urbaines et le développement humain, le développement durable (l'analyse économique, social et écologique),la gestion et l'évaluation des projets de développement, les méthodologies de recherche et de rédaction scientifique ... Ensuite en milieu professionnel, elle a permis la caractérisation du « modèle de l'ingénieur en environnement » plein d'humilité et déterminé à avancer dans une démarche de formation continue. Certaines difficultés ont été rencontrées pendant de la période de stage. Ces difficultés sont académiques et professionnelles. Au plan académique, la difficulté a été au niveau de la recherche des éléments théoriques pour construire l'étude. La complexité du problème d'étude et la rareté de la

littérature sur la thématique « gestion des

risques 5.2- Perspectives Il serait bénéfique pour l'A2D dans une perspective durable d'introduire dans son cahier de charge la réalisation des études environnementales afin d'avoir à sa disposition de la ressource humaine compétente et dynamique dans le but de diversifier son champ d'action conformément au développement durable qui prend en compte non seulement les aspects économique et social mais aussi écologiques. CONCLUSIONCe chapitre sur le contrat d'apprentissage nous a permis de s'immerger dans l'environnement de stage qui constitue le cadre professionnel de référence de cette étude. Il nous a également permis de comprendre l'importance de l'engagement des co-contractants que sont A2D délégué par CAMWATER pour gérer la médiation sociale dans le cadre de ce projet structurant d'une part et le stagiaire que nous sommes qui devait apprendre avec beaucoup d'humilité d'autre part. Ainsi, par notre comportement, nous devrions baliser le chemin pour d'autres futurs stagiaires dans le cadre du partenariat Université-Entreprise pour la formation de futurs cadres en Environnement et Développement Durable. 27 EUXIEM PARTI DEUXIEME PARTIEETUDE DE CAS : PROTOCOLE DE Il est question ici de faire une reconstitution de la démarche utilisée et les moyens de recours permettant d'atteindre les résultats. Les travaux dans cette partie seront focalisés sur : les aspects théoriques d'une part et la méthodologie de recherche d'autre part.

28 INTRODUCTIONDans le domaine de la recherche, la théorie peut être comparée à une lampe torche qui nous éclaire le chemin pour nous permettre de savoir où est ce que nous allons et où est ce que nous mettons les pieds pour ne pas tomber. Dans ce chapitre sur les aspects théoriques de notre étude de cas, nous allons rassembler les composantes théoriques qui guiderons notre travail à savoir : le contexte de l'étude, la délimitation de l'étude, la revue de littérature, la construction de l'objet d'étude et enfin l'intérêt de l'étude. 1- CONTEXTE DE L'ETUDE1.1- Justification Académique de la Recherche Professionnelle et Harmonisation des Perceptions Notionnelles1.1.1- Justification Académique de la Recherche ProfessionnelleCette recherche est réalisée dans le cadre du système Licence-Master Doctorat (LMD) issue du partenariat Université-Entreprise. Elle a pour finalité l'obtention d'un Master Professionnel en Environnement et Développement Durable, spécialité : Surveillance Environnementale, Prévention et Gestion des Risques et Catastrophes, Mention Géographie à l'université de Douala. 1.1.2- Harmonisation des Perceptions NotionnellesAfin d'apporter un éclairage sur certaines notions qui encadrent le sujet d'étude à savoir : « la gestion des risques environnementaux dans un projet d'adduction d'eau potable en milieu urbain » nous nous sommes proposé de définir les termes suivants : L'Environnement: le dictionnaire des définitions dans sa version 2011 définit l'environnement selon des approches comme étant: ? l'ensemble des éléments naturels ou artificiels, qui entourent un système défini, que ce soit un individu, une espèce, une entité spatiale, un site de production, un contexte politique, économique, culturel, sécuritaire... ; 29 ? l'ensemble des échanges (prélèvements, rejets, ...) entre un anthropo système et les écosystèmes du milieu considéré ; ? l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs qui constituent le cadre de vie d'un système défini (individu, espèce...) Dès lors, il apparaît nettement que la dénomination générique Environnement, rassemble une multitude de thèmes (eau, air, sols, déchets, milieux naturels, paysage, bruit, énergie, aménagement de l'espace, sécurité...), concernant de nombreux secteurs (Industrie, agriculture, collectivités locales, santé publique) et de multiples niveaux d'interventions (étude, conseil, expertise, contrôle, exploitation, ingénierie, maîtrise d'oeuvre...). Gestion Environnementale : la gestion environnementale est l'ensemble des mesures ou des procédures dédiées au système environnemental fondé sur le développement durable. La gestion environnementale est la stratégie par le biais de laquelle sont organisées les activités humaines nuisant à l'environnement, dans le but de parvenir à une qualité de vie convenable (Le dictionnaires des définitions, version 2011). L'Eau Potable1 : elle est définie comme étant toute eau de surface, souterraine ou de source qui, naturellement ou après un traitement approprié physico-chimique ou microbiologique, peut être consommée sans danger pour la santé. Par exemple l'eau produite à Yato (l'eau du fleuve Moungo) est rendue potable après un traitement physico-chimique. Adduction d'Eau Potable : c'est un processus de dérivation des eaux pour l'amener dans un point donnée dans le but d'alimenter ce point en eau potable. (GEOFOR, 2010) Le Risque : en référence à la norme ISO / IEC Guide 73, le risque est défini comme étant la combinaison de la probabilité d'occurrence d'un événement et de ses conséquences négatives. Gestion des risques et Catastrophe : processus de recours systématique aux directives, compétences opérationnelles, capacités et organisation administratives pour mettre en oeuvre les politiques, stratégies et capacités de réponse appropriées en vue d'atténuer l'impact des aléas naturels et risques de catastrophes environnementales et technologiques qui leur sont liées. Définition de l'Eau Potable, Selon le Décret du Premier Ministre N° 2001 /163 / PM du 08 Mai 2001 Réglementant les périmètres de protection autour des points de captage, de traitement et de stockage des eaux potabilisables. 30 1.2-Contexte GénéralTrouver l'eau nécessaire pour nourrir une population en augmentation galopante est le véritable défi concernant cette ressource vitale. La croissance du nombre d'habitants, principalement en Asie, va très vite rendre les besoins en eau de ce continent supérieurs aux ressources locales. Incapable d'assurer son autosuffisance

alimentaire, il ne pourra En 2050, la population mondiale pourrait être de 9 milliards d'individus, selon l'estimation courante des démographes. Après cette date, la population devrait cesser de croître (sauf en Afrique) et même commencer à décroître. En prenant comme hypothèse 9 milliards d'individus consommant chacun 250 l/j, la quantité totale d'eau nécessaire pour satisfaire les besoins domestiques représenterait 825 km3 d'eau par an (1 km3 est égal à 1 milliard de m3 et 1 m3 équivaut à 1 000 litres), soit 0,7 % de la pluie qui tombe chaque année sur les continents, ou encore 6 % de la fraction de l'eau dite récupérable qui s'écoule dans les rivières et dans les nappes souterraines. Mais cette eau ainsi « utilisée » ne disparaît pas puisqu'elle est, pour l'essentiel, rejetée dans le milieu naturel, et peut éventuellement être réutilisée plus en aval. Clairement, la planète ne manquera jamais d'eau « domestique », comme l'affirme Ghislain de MARSILY(2010). L'enjeu autour du phénomène de l'approvisionnement en eau potable porterait sur les effets des changements climatiques (la pénurie d'eau dans la zone méditerranéenne et celle de l'hémisphère sud du lac Tchad), la distribution effective dans les ménages d'une eau de qualité et les risques environnementaux. Une bonne ingénierie de l'aménagement devrait donc être mise sur pied comme un des moyens ultimes de régulation afin de respecter et de conserver les écosystèmes naturels ;

gérer de manière cohérente et patrimoniale

les En effet, si l'eau est une ressource vitale et rare dans certaines parties du globe terrestre depuis plusieurs décennies, la nécessité de gérer l'environnement où cette ressource provient est toute aussi importante car le risque devient capital pour l'espace et la ressource. 31 La gestion des risques serait donc une approche large, intégrée et structurée. Son objectif premier est la protection de la santé humaine. Les risques environnementaux deviennent alors un facteur déterminant dans les espaces où cette eau est produite. Dans la perspective de garantir sa potabilité pour préserver la santé humaine et la qualité des écosystèmes en général, il est indispensable de déterminer des stratégies de gestion des risques environnementaux spécifiques au système d'approvisionnement en eau potable à l'échelle mondiale (BOLDUC, 2003). Le management des risques liés à l'énergie, l'eau et l'environnement devient pour ce millénaire un des aspects à donner une importance capitale pour assurer un développement durable et un équilibre mondial. Car ils se hissent en tête de liste des facteurs handicapants tout développement socio-économique. Les pays du nord l'ont déjà compris et intégré dans leurs plans d'action. En France par exemple, à l'issue du sommet de Rio, la notion de précaution comme fondement pour le développement durable est associée à la Charte de l'Environnement de 2005 et donne à la gestion de l'environnement une place première notamment quand elle est liée aux ressources en eau dans une interaction non limitée et dynamique, surtout quand l'homme est au centre de ce système. La notion de précaution suppose un niveau de confort matériel déjà relativement élevé. C'est par exemple le cas de la France où elle a été choisie pour encadrer l'utilisation de l'eau. A Douala au Cameroun, compte tenu du niveau de développement encore relativement bas, nous préférons utiliser la notion de « prudence » qui nous imposerait moins de contrainte par rapport à la notion de précaution qui suppose beaucoup plus de moyen et un contexte économique et budgétaire plus rigoureux. La ville de Douala au Cameroun, pays de la sous- région CEMAC, notre espace d'étude, ressort d'un contexte plus ou moins particulier en Afrique Sub-Saharien. En effet, généralement caractérisé par un climat équatorial humide, son littoral met en exergue de grands espaces marécageux où les mangroves et autres milieux végétaux sont vivement abattus pour le besoin de chauffage et pour en faire des zones d'habitation pour les citoyens à faible revenu de la métropole économique. Ce phénomène est donc ici un instigateur du flux de mobilité dans l'espace territorial (migration des zones rurales pour la zone urbain de Douala capitale économique du Cameroun). La croissance démographique serait donc le facteur primordial dans la prise en compte des ressources naturelles de base dont l'eau potable pour le développement d'une ville à la dimension de Douala. Il est par conséquent urgent, dans la politique gouvernementale, de mettre au premier plan la nécessité de résoudre 32 les problèmes de carence en eau potable en milieu urbain Camerounais. Des projets structurant comme celui de CAMWATER en sa phase II à Douala sont donc exécutés pour améliorer l'accessibilité des populations, notamment les ménages de la ville à l'eau potable afin de partir de 35% à environ 81.6 % à la fin de la réalisation du projet CAMWATER Phase II selon le Plan Directeur d'Urbanisme de la ville horizonné à 2025. Associer à cela une prise en compte lente des risques socio-écologiques liés au problème d'approvisionnement en eau potable, le facteur « risque environnemental» devient pour cette ville en voie d'émergence une préoccupation particulière des gouvernants. 1.3- Contexte ScientifiqueLes Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ont été adoptés en septembre 2000 à New York lors du Sommet du Millénaire des Nations unies. Parmi ces objectifs l'accès à l'eau potable n'apparait que discrètement parmi ceux du chapitre consacré à l'environnement. Ils visent à diviser par deux le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2015.Au Cameroun cet objectif n'a pas été atteint. En répondant à la question : Combien d'êtres humains n'ont pas accès à l'eau potable ? MARSILY. G et BERTRAND, J. (2011) soulignent qu'en 2000, environ 1,1 milliards d'êtres humains n'avaient pas accès à un point d'eau potable proche de chez eux, 3 milliards n'avaient pas de robinet d'eau chez eux, et 2,6 milliards ne disposaient pas de l'assainissement. Le problème n'est pas technique, mais financier. Les Nations unies estiment que, chaque année, environ 1,7 million d'individus meurent de diarrhée (dont 45 % en Afrique sub-saharienne, 40 % en Asie du Sud-est et 15 % dans le reste du monde). La plupart de ces diarrhées sont dues à l'insalubrité de l'eau (pollution bactérienne). Les enfants sont les plus touchés. La diarrhée est la deuxième cause de mortalités, après les infections aiguës des voies respiratoires (2 millions de morts), et avant la malaria (0,9 million), la rougeole (0,4 million) et le sida (0,35 million). François MEUNIER (2001) dans son analyse de la problématique de l'adduction d'eau potable en Limousin, région Française, démontre le fait que le thème de l'eau potable longtemps sous-évalué, est devenu tout à fait fondamental, tant au niveau économique, qu'au niveau environnemental. En effet, il s'agit d'un sujet très actuel, avec l'instauration de normes de potabilité de plus en plus rigoureuses depuis 1992, et les consommateurs de mieux en mieux informés deviennent de plus en plus exigeants. La problématique limousine concernant la question de l'eau potable est particulièrement spécifique à cette région, car les sources 33 d'eaux sont abondantes mais sa gestion s'avère délicate. Les sources largement utilisées pour ravitailler les usagers, présentent en général de faibles réserves et de faibles débits, car le sous-sol, constitué essentiellement de roches primaires imperméables et très résistantes, ne permet pas la constitution d'importantes réserves souterraines en eau. Les communes limousines doivent aussi gérer d'autres handicaps comme l'augmentation de la consommation d'eau malgré une baisse générale de la population, et des disponibilités financières souvent faibles, rendant difficiles l'entretien, la rénovation ou le renforcement des réseaux. Pour J.F MATTEI (1996), « Les risques, et notamment ceux qui sont involontaires, semblent être de moins en moins acceptés socialement. Nos concitoyens exigent naturellement une protection contre la mort, mais aussi contre la maladie et l'inconfort. Dans ces conditions, l'impact sur la santé fait désormais l'objet d'une exigence accrue ». Ceci entraine la nécessité de la prise en compte du couple Santé-Environnement dans les programmes d'adduction d'eau potable. Jean-Claude JACQUIOT (2010), dans un exposé répond à la question de savoir : qu'est-ce que l'analyse des risques. De son approche basée sur les travaux de M. Périlhon du CEA de Grenoble, il ressort que : le risque est un ensemble de quatre éléments indissociables à savoir : le Danger, la Probabilité, la Gravite et l'Acceptabilité. Le développement de l'analyse du risque dans ses travaux est caractérisé par 5 étapes qui sont : ? Traiter le Danger par identification des processus, c'est-à-dire l'enchaînement des événements issus des systèmes sources du danger et pouvant conduire à des Evènements Non Souhaitables (ENS) ; ? Représenter l'enchaînement des événements conduisant au danger ; ? Déterminer la Gravité (impacts) des ENS sur les cibles ; ? Déterminer l'acceptabilité par la négociation avec tous les acteurs concernés par la cible. ? Neutraliser les risques par la recherche de toutes les barrières de prévention et de protection qu'il est possible d'identifier pour éviter la production des ENS et leur enchaînement. Marc SANER, dans son guide d'introduction sur l'évaluation scientifique des risques de santé au Canada, met en exergue l'utilisation des sciences naturelles dans la prise de décisions. L'objectif premier du guide vise à exposer ces concepts dans le contexte de leur utilisation. Les évaluations scientifiques réalisées requièrent des aptitudes techniques sophistiquées ainsi qu'un système complexe de collaboration entre chaque intervenant des 34 secteurs public et privé. Dans le cadre du présent document, ce processus est appelé évaluation des risques et l'utilisation de cette information technique lors de la prise de décisions serait la gestion des risques. Le terme gouvernance du risque est utilisé pour les questions liées à la communication des risques, la participation du public et la responsabilisation. Le document aborde trois questions fondamentales représentant les éléments de base d'un système de gestion des risques : « Qui est à risque? », « Quelle est la cause des risques? » et « Quelle est l'approche de Santé-Environnement au Canada relatif aux risques? ».Dans le cadre de notre étude, c'est la population de Douala qui est à risque ; c'est la pratique des acteurs et des populations riveraines qui est la cause des risques environnementaux du réseau d'eau potable ; pour la gestion des risques environnementaux du secteur de l'eau potable, on devrait aboutir à la mise en commun des efforts entre les Ministères de la Santé, de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire. Les travaux de Joseph ZAYED ont été établit sur le thème : « Perception de risque et principe de précaution ». La scientificité de ses travaux dans la partie évaluation s'articule sur deux aspects à savoir : la gestion des risques et le processus décisionnel. Cette approche a permis d'aboutir à une formule pour calculer le risque. Risque = Mesure du danger X Fréquence d'exposition au danger ZAYED dans ce même travail de réflexion détermine 6 principales étapes dans la gestion du risque à savoir : l'Identification ; l'Analyse ; la Planification ; le Suivi ; le Contrôle et la Communication. Si Mohamed BEN MASSOU (2010), pour un éclairage des idées dans le domaine, développe le cycle de la gestion des risques et catastrophe selon un modèle en trois phases : la phase préventive (l'avant-crise), la phase réactive (pendant la crise) et la phase d'apprentissage (l'après-crise). L'Amélioration globale du niveau de vie dans les pays dits « développés » conduit les hommes à refuser de plus en plus le risque. Nos sociétés en voie de développement exigent encore un niveau de sécurité qui devrait être en constante augmentation pour mieux appréhender le risque. Ainsi, des situations considérées comme dangereuses aujourd'hui ne l'étaient pas forcément dans le passé. Par ailleurs, les situations de risque ne sont pas perçues de façon identique dans toutes les sociétés. Dans leur ouvrage : « Introduction à l'environnement et au Développement durable » l'UVED propose une lecture de la thématique risque en plusieurs étapes. Après avoir présenté les bases théoriques de la notion 35 de risque, elle détaille différentes situations de risques en prenant deux points de vue opposés, d'une part « la planète face à l'homme » et d'autre part « l'homme face à la planète ». Dans les deux cas, qu'elle soit à l'origine ou confrontée à des risques, notre société a développé des outils et des politiques publiques qui encadrent et facilitent la prévention et la gestion des risques. Simon MONGEAU-DESCOTEAUX, dans son approche de l'analyse des méthodes, techniques et outils pour réaliser des évaluations environnementales rapides en réponse aux situations d'urgence ,met en exergue le fait que pour minimiser les impacts environnementaux de leurs actions, les principaux donateurs de l'aide publique au développement ont instauré des processus d'évaluation d'impacts environnementaux applicables à leurs activités de développement et de coopération afin de mieux encadrer leurs actions à l'international. L'aide internationale ne se limite cependant pas qu'aux programmes de développement et de coopération, elle comprend également des programmes d'assistance humanitaire. Ces programmes sont davantage sollicités en situation de crise, comme les guerres, les inondations et les tremblements de terre. La planification des interventions et la gestion des opérations doivent être immédiates et efficaces afin de répondre rapidement aux besoins des populations affectées. Au regard de cette situation, plusieurs questions surviennent : les méthodes d'évaluations environnementales rapides utilisées par ces organismes humanitaires permettent-elles d'atténuer efficacement les impacts générés par la relocalisation des populations lors de situation d'urgence? Ces techniques sont-elles performantes? Y-a-t-il lieu de proposer des améliorations? Afin de répondre à ces interrogations, le présent essai compare et évalue les diverses méthodes d'évaluations environnementales rapides dans le but d'identifier des améliorations possibles. 1.4- Contexte ProfessionnelAu point de vue professionnel, la gestion des risques environnementaux dans la réalisation du projet majeur d'adduction d'eau potable en milieu urbain est indispensable. Elle est au centre des enjeux politico-économiques pour le financement de l'investissement et met en mouvement la coopération internationale. Pour la réalisation et le suivi, le management de l'environnement d'un projet comme celui-ci exigerait une certaine expertise pour appréhender les risques écologiques, sociaux et sécuritaires autour des infrastructures et du réseau. Il met en exergue l'importance de l'intégration du couple santé-environnement dans les activités des travaux publics pour une préservation de la qualité de vie des citoyens dans les espaces urbains comme Douala. Les slogans comme « zéro accident » dans les 36 chantiers de construction des infrastructures et du réseau en veillant aux consigne HSE ou encore « santé pour tous » dans la mise en oeuvre des pratiques sanitaires dans les quartiers seraient donc pour ce type de projet une vitrine de la qualité de vie qu'on souhaiterait avoir pour les infrastructures dans une ville en voie d'émergence comme Douala. 2- DELIMITATION DE L'ETUDEAfin de mieux cerner le sujet d'étude, nous avons opté de faire une délimitation sur cinq axes majeurs à savoir : une délimitation épistémologique pour définir le courant dans lequel cette étude est basée ; une délimitation conceptuelle afin de mettre en exergue le cadre logique de notre démarche ; une délimitation thématique pour comprendre les items développées, notamment la gestion du risque, l'environnement immédiat du projet et le système d'adduction d'eau potable en milieu urbain avant pendant et après le projet ;une délimitation temporelle dans le but de déterminer le temps ou la période d'étude particulièrement pour la descente sur le terrain pour la collecte des données et enfin une délimitation spatiale pour maitriser l'espace d'étude . 2.1- Délimitation EpistémologiqueCette étude s'inscrit dans le courant de « la Nouvelle Géographie ». Celle-ci met en exergue la transversalité des démarches déductives et inductives à certain niveau à l'instar des sciences sociales et des sciences dures qui servent toutes à la confrontation des phénomènes réels autorisant une interprétation de l'espace. Cette étude serait alors fondée sur une idéologie qui considère : « la géographie comme une science nomothétique », comme l'estiment R. Brunet , R. Ferras et al (1992)1 1La géographie comme science nomothétique : étude des similarités, de l'ordre dans le processus et de l'unité des phénomènes. Exemple étude des mécanismes spatiaux généraux, géographie générale, analyse spatiale. Reference :Roger Brunet ,Robert Ferras et Hervé Théry, Les mots de la géographie : Dictionnaire critique, Montpellier Paris, Reclus-La Documentation fran aise, coll. Dynamiques du territoire , 1992, p.470 ; (ISBN 2-11-002852-1) p. 459 37 2.2- Délimitation Conceptuelle et ConceptualisationLa délimitation conceptuelle de cette recherche sur la gestion des risques environnementaux au sein du projet CAMWATER Phase II s'est focalisée sur quatre axes qui constituent les dimensions de l'étude à savoir : la politique de gestion des risques environnementaux, les pratiques des acteurs en matière de gestion des risques, les impacts des pratiques des acteurs sur l'environnement immédiat et la stratégie intégrée (le modèle de régulation du problème identifié). « Parce que la performance d'un système managérial serait généralement au centre du succès d'une activité, d'un projet ou d'un programme », il est important de définir le cadre d'analyse du processus de gestion environnementale du projet majeur d'adduction d'eau potable à Douala. La politique de gestion ici définit une vision globale de CAMWATER Phase II en faisant ressortir la valeur que ledit projet a attribuée au volet environnemental, notamment en ce qui concerne la gestion des risques. Ceci nous permet de mettre en exergue les orientations cette gestion au plan politico-économique, socio-écologique et sécuritaire. Cette dimension de l'étude induit la description de l'état de l'environnement avant, pendant et après la réalisation des travaux dans les sites. « Parce que les activités humaines tiennent une place importante dans la mise en valeur ou la modification des milieux de vie », leur influence est tant-tôt positive, tant-tôt négative. Deux groupes d'acteurs ont particulièrement retenu notre attention à savoir : les acteurs institutionnels (les acteurs gouvernementaux et les parties prenantes du projet) et les acteurs locaux (les autorités traditionnelles et les populations riveraines). « Parce que les impacts des différents acteurs sur le projet varient en fonction des activités de chacun », leur évaluation permettra de contrôler et de suivre l'évolution du phénomène diagnostiqué en vue de poser les bases d'un modèle de régulation susceptible de réduire l'occurrence des risques environnementaux au niveau du projet ou d'autres projets similaires. « Parce que l'élaboration d'une stratégie est un moyen de réduire l'occurrence d'un évènement dangereux », cette dimension de l'étude nous permettra d'apporter des solutions aux problèmes initialement identifiés au sein du projet. Ainsi, la mise en oeuvre d'un Plan de Gestion des Risques Environnementaux (PGRE) serait un apport important pour le projet. 38 Tableau ... : CONCEPTUALISATION DE LA GESTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX POUR LE PROJET CAMWATER PHASE II Thème Dimension Attribut Variable Indicateur

39 2.3- Délimitation ThématiqueAfin d'aboutir à des analyses effectives, nous avons structuré le sujet d'étude sur la gestion des risques environnementaux en différents axes thématiques à savoir : ? La politique de gestion des risques environnementaux ? Les pratiques des acteurs relatives à la gestion des risques environnementaux ? Les impacts des pratiques des acteurs du projet sur l'environnement immédiat ? Elaboration d'une Stratégie Intégrée: Plan de Gestion des Risques Environnementaux (PGRE) 2.4- Délimitation TemporelleLa validité des données obtenues dans les résultats de l'étude vont de la période d'Août 2013 (période de descente sur le terrain des agents sensibilisateurs) à Décembre 2014 (période officielle de fin du projet). 2.5- Délimitation SpatialeDouala capitale économique, ville située dans le littoral du Cameroun est l'espace majeur de cette étude. Sur le plan localisation géophysique du milieu d'étude, Douala a pour coordonnées géographiques 04002' de latitude Nord et 09042' de longitude Est. Elle se trouve à 40km de la mer. C'est une ville d'estuaire : l'estuaire du fleuve Wouri. Sa fonction portuaire et son industrialisation qui en découle expliquent l'accroissement rapide de sa taille et de sa population qui était de 458000 habitants en 1976 et estimée à environ 2 millions en 2000. Grâce à sa croissance progressive, elle est estimée à 2.6 millions selon le dernier Recensement de la population au Cameroun. Figure 5: Cartographie de Douala en 1925

Source : Archive CUD ,2000 Figure 6 : Cartographie de Douala : « la tache urbaine » années 2000

Source : Archive CUD, 2004 Figure 7: La Métropole de Douala et ces six Communes d'arrondissement

Source : CUD, PDU-POS 2011 40 41 Sur le plan spécifique de notre milieu d'étude « Douala », la délimitation spatiale est faite sur deux grands axes routiers dont l'axe carrefour AGIP au Rond-Point Deido dans la municipalité de Douala Premier et l'axe majeur allant à Ouest du pays par Bonaberi dans la municipalité de Douala IV en traversant le fleuve Wouri sur le pont reliant Deido et Bonaberi. Ces axes nous permettront d'avoir une meilleure couverture spatiale de certaines zones sensibles du projet CAMWATER Phase II à Douala : ? La périphérie de la station de captage et de l'usine de traitement. ? Les emprises des routes et des rues où sont enterrés les canalisations et tuyaux d'alimentation de l'eau potable. ? La périphérie des châteaux d'eau, des forages complémentaires et du « pont tuyau » qui traverse le fleuve Wouri. Figure 8 : La ville de Douala : Délimitation des Municipalités

Source : CUD, DEPUDD 2012 42 3- LA REVUE DE LITTERATURECet exercice de documentation nous a ouvert l'esprit et permis à partir des expériences développés au niveau de la communauté internationale et dans certains pays, d'appréhender les problèmes de gestion de l'environnement, la gestion des risques plus particulièrement leurs rapports avec l'adduction d'eau potable. Ainsi, nous passeront tour à tour en revue : ? La vision de la communauté internationale : les questions de gestion environnementale et l'eau potable comme ressource naturelle ? Les orientations évolutives de la gestion des risques de l'environnement ? Les expériences Euro-Africaines dans la réalisation des projets d'adduction d'eau. ? La démarche Camerounaise dans la mise en oeuvre d'une stratégie Santé- Environnement pour le Programme de développement des zones urbaines. ? La stratégie de la ville de Douala face à la problématique de la gestion de l'environnement et l'approvisionnement en eau potable. 3.1- La Vision de la Communauté International : les questions de GestionEnvironnementale et l'Eau Potable comme Resource Naturelle :L'Union Mondiale pour la Nature IUNC (2000) relève l'importance du volet « environnement et écosystèmes » de la Vision mondiale de l'eau. Le document insiste sur la nécessité de changements fondamentaux dans l'attitude et le comportement des êtres humains envers l'eau douce et les écosystèmes qui en dépendent, si l'on veut arriver à garantir une sécurité environnementale, sociale et économique. La « Vision » présente le cadre théorique des interactions-clés entre les êtres humains et la nature et propose un plan d'action composé de six objectifs principaux allant de la gestion durable des ressources naturelles aux questions de gestion publique, de la communication et du savoir-faire.