1. - Contexte géologique du bassin

sénégalo-mauritanien

Les formations géologiques faisant l'objet d'une

exploitation pour la production de granulats sont en général des

roches massives (basalte, grès, calcaire, silexite, etc.) issues du

bassin sénégalo-mauritanien. Ce bassin est le plus occidental et

le plus étendu des bassins sédimentaires de la marge Atlantique

africaine. Il est constitué par des terrains tabulaires

méso-cénozoïques et s'est individualisé au Trias

à la suite de la séparation des plaques africaine et

américaine.

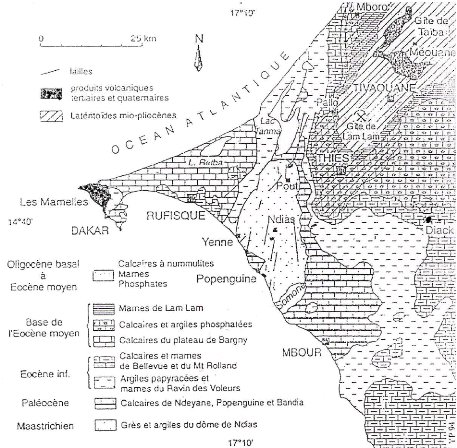

Le bassin sénégalo-mauritanien est relativement

calme. Seule la partie occidentale (Cap-Vert et région de Thiès

(Fig. 22)) a été affectée par des phénomènes

tectoniques et des épisodes volcaniques localisés le long de

failles généralement orientées NE-SW ou E-W. Ces

perturbations sont certainement liées à la tectonique cassante

due au rifting atlantique et qui aurai engendré des zones de faiblesse

sensibles aux contre-coups des phases orogéniques ultérieures.

La couverture sédimentaire, épaisse à

l'ouest, est recouverte en grande partie par une vaste couverture sableuse et

un faciès d'altération du Cénozoïque. Cette

couverture sédimentaire a servi d'encaissant et de substratum aux laves

tertiaires et quaternaires.

1.1. - Les formations basaltiques

La partie occidentale du bassin

sénégalo-mauritanien a été le siège d'un

important volcanisme vers la fin du Tertiaire sur l'ensemble du Cap Vert et du

Plateau de Thiès, et au quaternaire sur la presqu'île de Dakar.

Le premier épisode volcanique fini-tertiaire a lieu

entre l'Oligocène et le Miocène supérieur. Il se manifeste

par des épanchements de basalte dans la presqu'île du Cap-Vert

(Cap Manuel, Gorée, Fann) et des intrusions de laves dans la

région de Thiès correspondant à des dykes (Diack,

Sène Sérère), ou à des filons tectoniques (Keur

Mamour, Ravin des voleurs, Thiéo, Bellevue, Sandock, Fouloume). Le

volcanisme tertiaire est donc essentiellement fissural.

Le second épisode volcanique a eu lieu au Quaternaire.

Il se présente en deux ensembles volcaniques :

- un ensemble volcanique inférieur constitué

d'une coulée de dolérites intercalée dans les sables de la

base du quaternaire. Il affleure le long de la bordure littorale de Fann

à Ouakam,

- un ensemble volcanique supérieur qui

représente le « volcanisme des Mamelles ». Il est

constitué par plusieurs coulées successives de basanite, de

basanite doléritique et d'une coulée terminale de

dolérite, mais également de produits pyroclastiques formés

de tufs, de pierres ponces, de scories et de bombes (Dia, 1982).

Le basalte est une roche magmatique effusive très

commune. C'est une roche microlitique, comportant des plagioclases, et des

pyroxènes, accompagnés selon les cas d'olivine,

d'hypersthène, de magnétite, d'ilménite ; il peut s'y

ajouter, en faible pourcentage, soit du quartz, soit des

feldspathoïdes.

Trois types de faciès ont été

identifiés à Diack (Dia, 1982) :

- un faciès à grain fin, majoritaire,

représenté essentiellement par des basanites. Il a une structure

microlitique porphyrique à phénocristaux de pyroxène et

d'olivine, dans une mésostase riche en verre et en microlites de

plagioclase, de microcristaux de pyroxène et d'olivine,

- un faciès à grain moyen, moins abondant que

le faciès précédent. La structure est doléritique

intersertale avec pourcentage élevé de plagioclase en lattes

englobant des pyroxènes et/ou des olivines en phénocristaux ou en

microcristaux ;

32

- un faciès à gros grain,

représenté par une roche grenue entièrement

cristallisée, sans mésostase interstitielle. La structure est

grenue pegmatitoïde contenant de nombreuses lattes de plagioclase et des

cristaux de pyroxène.

1.2. - Les formations calcaires

Les formations calcaires du bassin

sénégalo-mauritanien sont d'age Crétacé

supérieur à Paléocène et sont présentes dans

une grande extension dans la Presqu'île du Cap Vert et le Plateau de

Thiès.

Le Paléocène affleure à l'Est et

à l'Ouest du horst de Ndiass dans la falaise de Thiès et à

Dakar. Pendant le Paléocène, l'environnement de

sédimentation devient de plus en plus calcaire et se caractérise

par le développement de récifs formés de calcaires,

d'agiles calcaires et de marnes. A la fin du Paléocène le horst

de Ndiass a commencé à émerger et un relief karstique se

développe à partir des calcaires Paléocène.

L'analyse des sondages (Dramé, 2004)

exécutés dans les carrières calcaires de Bandia où

les matériaux de l'étude ont été

prélevés montre une lithologie constituée essentiellement

de calcaire gréseux, de calcaire lumachellique, de calcaire à

entroque, de calcaire coquillier, de calcaire crayeux et de calcaire

altéré.

1.2.1. - Le calcaire gréseux

Ce calcaire a une couleur jaunâtre avec un aspect

massif et très dur. Vu au microscope, il a une texture de type «

wackstone ». Les éléments figurés sont principalement

constitués de minéraux de quartz et d'éléments

biogènes (algues vertes, fragments de lamellibranches et de bryozoaires,

des débris de gastéropodes recristallisés en calcite, des

plaques d'échinodermes) pris dans une matrice micritique.

1.2.2. - Le calcaire lumachellique :

très fossilifère, blanchâtre, massif, et dur. Les

éléments figurés sont arrondis et brisés attestant

un transport. La texture est de type « packstone ». Les bioclastes

sont des fragments de mollusques associés à des débris de

gastéropodes et des plaques d'échinodermes. La porosité

intergranulaire est remplie par de la micrite.

1.2.3. - Le calcaire à entroque :

à pâte fine. La texture est de type « packstone » avec

parfois une tendance « wackstone ». Les bioclastes sont

essentiellement des plaques d'échinodermes cimentées par la

micrite.

1.2.4. - Le calcaire coquillier : calcaire

massif, parfois cristallin, avec des débris coquilliers brisés,

corrodés ou épigénisés en calcite. La texture est

de type « packstone » avec une phase de liaison micritique. Les

éléments biogènes sont des algues, des fragments de

lamellibranches, de mollusques, des gastéropodes, des miliolidés,

des plaques d'échinodermes et de bryozoaires.

1.2.5. - Le calcaire crayeux : calcaire non

coquillier, peu ou pas fossilifère, avec un aspect tendre et friable. Il

s'intercale dans le calcaire cristallin. La texture est de type « mudstone

» à rares plaques d'échinodermes. La phase de liaison est

constituée essentiellement de micrite.

1.2.6. - Le calcaire altéré : il

est au sommet des couches calcaires. Il se présente sous forme de blocs

emballés dans une matrice à argile noire parfois

latéritisée.

1.3. - Les silexites

Ce sont des roches hypersiliceuses se présentant sous

forme de rognons ou groupées en passés

plus ou moins

horizontaux dans les niveaux phosphatés de la région de

Taïba. Ces niveaux

33

phosphatés se sont formés à partir du

Paléocène pour se développer ensuite à la base de

l'Eocène. L'Histoire du gisement est divisée en deux grandes

étapes : une étape d'accumulation sédimentaire et une

étape de transformation des dépôts initiaux (Pannatier,

1995 in Gaye, 1995). On a successivement :

- le dépôt des argiles du mur (attapulgite)

à l'Yprésien,

- le dépôt de la première couche

phosphatée à l'Eocène moyen. Ce niveau, associé

à une sédimentation carbonatée, est subdivisé en

deux membres : les phosphates hétérogènes à la base

et les phosphates homogènes au sommet ;

- le dépôt des argiles bariolées du toit

(associées à des sables, des grès et des silex) au dessus

de la couche phosphatée, à la fin de l'Eocène moyen ;

- le dépôt d'une seconde couche phosphatée de

l'Eocène supérieur à l'Oligocène inférieur

;

- de l'Oligocène au Mio-Pliocène, une

émersion des couches provoque une forte altération. Cette

altération de type latéritique a provoquée la formation

des phosphates alumino-calciques et alumineux sauf en quelques endroits

où le dépôt reste intact sous forme de phosphate

tricalcique.

Dans les phosphates hétérogènes, les

particules phosphatées sont le plus souvent des coprolithes, des rudites

(lithoclastes et bioclastes) associées à une fraction

phosphatée arénitique ou lutitique. Les silex y sont très

abondants où ils sont en bancs décimétriques ou en rognons

volumineux.

Dans les phosphates homogènes, les particules

phosphatées sont des arénites et des lutites souvent

altérées et riches en concressions d'oxydes de fer. Les silex

sont le plus souvent en rognons ou en galets

Les silex sont issus d'une silicification secondaire par

remplacement de matériel initial et reconcentration à partir d'un

stock de silice biogène. Il se présente

généralement sous forme de blocs à coeur sombre et

à cortex blanc.

La nature du minéral siliceux néoformé

dépend souvent de la composition du milieu ambiant : - Quartz en milieu

siliceux,

- Calcédoine (silice plus ou moins fibreuse) en milieu

riche en ions alcalins ou alcalino- terreux ;

- opale (silice riche en eau) dans un milieu riche en phyllithes

(argile).

Un échantillon d'un tout-venant de silexite montre que la

roche est constituée de (Diémé, 1991 in Gaye,

1995):

- 91 % de silex,

- 6 % d'induré phosphaté ;

- 3 % de fines à éléments phosphatés

et argileux.

L'observation au microscope optique révèle que les

silex sont composés de 30 à 40 % d'opale, et 60 à 70 % de

calcédoine.

La prédominance de la calcédoine s'explique par sa

stabilité chimique plus grande que celle de l'opale.

Les relations entre ces deux minéraux montrent que l'opale

s'est cristallisée la première, puis la calcédoine

cristallise par épigénisation de l'opale.

34

Fig. 22. - Carte géologique de la

presqu'île du Cap Vert et du Plateau de Thiès

35