|

(U.F.R. LAC)

Département de Lettres modernes

Mémoire de master en Sciences du langage et

Stratégies

Parcours : Grammaire française

LA TEMPORALITÉ NARRATIVE : L'ORDRE TEMPOREL DANS

LE ROMAN LE CRIME PARFAITD'AdamaAmadé

SIGUIRÉ

Thème :

Présenté et soutenu parSous la

direction de

Jean Marie OUÉDRAOGO M. Youssouf

OUÉDRAOGO

Professeur titulaire

et la codirection de

M. Sénon KANAZOÉ

Maîtrede conférences

Année universitaire 2019-2020

DÉDICACE

À

MA TRÈS CHÈRE

MÈRE

REMERCIEMENTS

Avant tout développement sur cette expérience

académique, il apparaît opportun de commencer ce mémoire

par des remerciements à ceux qui nous ont beaucoup appris au cours de ce

parcours, et surtout à ceux qui ont eu la gentillesse de nous

accompagner d'une manière ou d'une autre.

Nospremiers remerciements les plus distingués sont

destinés à :

· M.Youssouf OUÉDRAOGO, pour m'avoir

encadré et pour tout ce qu'il fait pour nous qui sommes des

étudiants en Science du Langage et Stratégie parcours

grammaire,

· M. KANZOÉ Sénon,pour son encadrement

fructueux, pour sa disponibilité, pour toutes ses remarques et tout

l'appui qu'il m'a donné pour l'élaboration de ce

mémoire.

Qu'ils veuillent trouver ici l'expression de notre

respectueuse considération et notre profonde admiration pour toutes

leurs qualités scientifiques et humaines.

Merci enfin aux camarades avec qui nous avons cheminé

tout au long de l'année, pour la « Co-motivation ».

À tous, nous disons sincèrement merci.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE

2

CHAPTITRE I : APPROCHE THÉORIQUE

ET CONCEPTUELLE

5

CHAPITRE II. PRÉSENTATION ET

ANALYSE DU CORPUS D'ÉTUDE

32

CHAPITRE III : PORTÉE DE LA

TEMPORALITÉDANS LE ROMAN LE CRIME PARFAIT

54

CONCLUSION GÉNÉRALE

62

_Toc83360499

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le temps. Quelle notion ! « Qu'est-ce en effet que le

temps ? », se demande Saint Augustin (1964 : 396). Le temps

« n'est-il d'abord, et au moins, un mot ? », déclare

Etienne Klein.(2004 :67) « Qui serait capable de l'expliquer

facilement et brièvement ? Qui peut le concevoir, même en

pensée, assez nettement pour exprimer par des mots l'idée qu'il

s'en fait ? Est-il cependant notion plus familière et plus connue dont

nous usions en parlant ?», rétorque Saint Augustin

(1964 : 396).

Ces d'interrogations montrent bien la difficulté de

cerner cette notion, et que chaque tentative en vue d'en trouver une

définition claire, nette et précise semble être un coup

d'épée dans l'eau.

De prime abord, le concept de temps apparaît certes

intelligible et a l'air facile à cerner : « Si personne ne me

le demande, je le sais » soutient Saint Augustin (1964 :396),

mais ce n'est pas évident car la complexité s'impose dès

qu'on cherche à lui conférer une signification : « Si on

me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Pourtant, je

le déclare hardiment, je sais que si rien ne passait, il n'y aurait pas

de temps passé ; que si rien n'arrivait, il n'y aurait pas de temps

à venir ; que si rien n'était, il n'y aurait pas de temps

présent. Comment donc, ces deux temps, le passé et

l'avenir, sont-ils, puisque le passé n'est plus et que l'avenir n'est

pas encore ? Quant au présent, s'il était toujours

présent, s'il n'allait pas rejoindre le passé, il ne serait pas

du temps, il serait l'éternité. Donc, si le présent, pour

être du temps, doit rejoindre le passé, comment pouvons-nous

déclarer qu'il est aussi lui qui ne peut être qu'en cessant

d'être ?», ajoute-t-il. (1964 : 396)

En effet, définir la nature du temps constitue l'un des

plus difficiles problèmes de la réflexion philosophique. Certes,

le concept est le même, mais les approches définitoires sontriches

et variées, et ce, selon le domaine et la visée de chercheur. Le

temps, cette sibylline notion quiparaît être composé

d'instants perpétuellement différents, garde toujours ses secrets

malgré toute tentative visant son élucidation. Chacun a

essayé de lui conférer une définition répondant

à ses recherches, visées et ambitions, mais aucune

définition n'a reçu jusqu'ici, chez les savants commechez les

philosophes, un acquiescement général.

Dans le présent travail, le point sera mis sur

l'étude de la temporalité, définie comme étant

« le temps vécu par la conscience, celui dont elle

fait l'expérience et qui déploie, à partir du

présent (seul moment que saisisse une attention opérante), un

passé qui est fait de rétentions comme acquis et comme

appoint pour l'action (mais c'est le présent qui somme et

interprète ce qui fut actuel et ne l'est plus) et un futur qui est fait

de protentions, c'est-à-dire de projets, de possibilités

nouvelles (mais c'est encore le présent qui anticipe l'avenir, en

fonction de ses souvenirs et de ses prises), et plus particulièrement

sur l'ordre temporel du récit.

Le roman est le lieu par excellence de l'épanouissement

et de la maîtrise du temps.

Constitué d'un récit caractérisé

par son double aspect temporel permettant ainsi l'existence des anachronies

narratives, et relatant une histoire selon un système de narration qui

lui est propre, l'auteur peut faire varier à sa guise la

représentation des événements et l'ordre dans lequel ils

se sont déroulés et ce, en mettant l'accent sur le temps du

récit.

De ce fait, la représentation du temps dans un

récit pose toujours de nombreux problèmes dus, selon Todorov,

à la dissemblance entre la temporalité de l'histoire et celle du

discours.

Pour mettre en évidence sa pensée, Todorov

(1966 :125) dit :

« Le temps du discours est, dans un certain sens,

un temps linéaire, alors que le temps de l'histoireest

pluridimensionnel. »De plus, il ajoute :

« Dans l'histoire, plusieurs

événements peuvent se dérouler en même temps ; mais

le discours doit obligatoirement les mettre à la suite l'un de l'autre ;

une figure complexe se trouve projetée sur une ligne droite. C'est de

là que vient la nécessité de rompre la succession

naturelle des événements même si l'auteur voulait la suivre

au plus près. » Mais l'auteur peut ne pas rompre

l'enchainement des événements et essaye de trouver cette

succession naturelle, mais bien « il utilise la déformation

temporelle à certaines fins esthétiques. »

Indépendamment de tout devoir de référer,

le récit de fiction ne dépend que de l'actenarratif qui

l'instaure en imposant l'affirmation d'un règne qui n'obéit

qu'à ses lois et sa proprelogique. De ce fait, le temps de

l'écriture et le temps des événements racontés ne

se superposent que rarement. Le narrateur se trouve en totale liberté de

choisir l'ordre de disposition des événements, et il peut manier

comme il lui plaira la temporalité de son histoire, cette

dernière qui constitue donc l'un des ressorts essentiels de

l'élaboration du récit.

Ainsi, la lecture du roman le crime parfaitne nous a

pas laissé indifférent au regard de la temporalité

narrative. Cette construction temporelle a prévalu au choix de cette

oeuvre comme corpus d'étude.

Étudier l'ordre temporel du Le crime parfait

d'Adama Amadé SIGUIRÉ, nousramène à analyser

le roman en le soumettant aux différents travaux et théories

portant sur la temporalité et plus principalement la théorie

narratologique de Gérard Genette afin de mieux comprendre le rapport de

temporalité.

Pour Genette (1972 :292), la notion d'ordre est capitale

dans le processus de la compréhension d'un quelconque récit, et

il la définit de la manière suivante : « C'est

étudier le rapport entre la suite des événements telle

qu'elle est présentée dans le récit (le texte) et l'ordre

dans lequel ces événements se sont produits dans le monde

raconté. »

Cette définition que donne Genette concernant cette

notion mène d'une manière logique vers une autre interrogation

d'importance qui est la suivante : quel rapport existe-t-il entre les

évènements racontés dans un roman et l'ordre dans lequel

ces évènements sont racontés ?

Les questions qui découlent de cette question

globalisante sont les suivantes :

Ø Comment se manifeste le temps dans le roman ?

Ø Quelle est la structure narrative du roman Le

crime parfait ?

Ø Quels sont les mouvements temporels dans le roman

?

Pour parvenir à répondre à ces

interrogations soulevées, nous émettons l'hypothèse de

recherche selon laquelle dans les productions littéraires, la

temporalité se manifeste de plusieurs manières. Chaque

écrivain décide de raconter l'histoire suivant une organisation

temporelle qui lui est propre.

Dès lors, les hypothèses secondaires sont les

suivantes :

Ø L'histoire est racontée suivant une structure

temporelle bien déterminée ;

Ø L'histoire est racontée suivant un ordre

temporel bien défini ;

Ø Cette structure et ce procédé temporel

auraient une valeur significative et répondraient aux principes

d'écriture du moment.

Une telle étude vise des objectifs d'ordre

général et spécifique. De façon

générale, l'objectif de cette étude temporelle est

depouvoir mener une analyse générale sur le temps dans le

récit afin d'identifier les interactionsentre les

évènements et leurs successions.

De manière spécifique il s'agit d'étudier

la temporalité narrative du roman et d'interpréter cette

configuration temporelle.

Pour ce faire, nous avons d'abord lu le document et fait des

recherches connexes sur le thème afin de pouvoir bâtir un travail

scientifique et utile pour d'autres études. C'est après cette

cueillette d'informations relatives au thème d'étude que nous

avons élaboré ce travail.A la seule fin de mettre en

évidence cet objectif, il convient de signaler que cette analyse se

divise en trois chapitres intitulés respectivement :Approche

théorique et conceptuelle,présentation et analyse du corpus,

interprétation des données de l'analyse.

Dans le premier chapitre, il s'agira de clarifier le concept

`'temps''selon différentes acceptions, puis la notion

d'ordre temporel.

Le deuxième chapitre de ce travail sera

consacré, d'une part, à la présentation de l'auteuret,

d'autre part, àl'analyse des données recueillis dans le corpus.

Quant au troisième chapitre, il sera question

d'analyser la portée de la structure narrative dans Lecrime

parfait.C'est d'ailleurs le plus important dans ce travail.

CHAPTITRE I : APPROCHE THÉORIQUE ET

CONCEPTUELLE

L'étude de la temporalité narrative, dans

l'oeuvre nécessite au préalable une lumière sur les

notions fondamentales y afférentes. Il s'agit essentiellement de la

notionde structure et d'ordre temporel. Mais comment pouvons-nous

aborder l'ordre temporel d'un roman,sans parler de temps ?

I. La

notion de temps

« Vous avez certainement observé ce fait

curieux, que tel mot, qui est parfaitement clair quand vous l'entendez ou

l'employez dans le langage courant, et qui ne donne lieu à aucune

difficulté quand il est engagé dans le train rapide d'une phrase

ordinaire, devient magiquement embarrassant, introduit une résistance

étrange, déjoue tous les efforts de définition

aussitôt que vous le retirez de la circulation pour l'examiner à

part, et que vous lui cherchez un sens après l'avoir soustrait à

sa fonction momentanée ? Il est presque comique de se demander ce

que signifie au juste un terme que l'on utilise à chaque instant avec

pleine satisfaction. Par exemple : je saisis au vol le mot Temps. Ce mot

était absolument limpide, précis, honnête et fidèle

dans son service, tant qu'il jouait sa partie dans un propos, et qu'il

était prononcé par quelqu'un qui voulait dire quelque chose. Mais

le voici tout seul, pris par les ailes. Il se venge. Il nous fait croire qu'il

a plus de sens qu'il n'a de fonctions. Il n'était qu'un moyen, et le

voici devenu fin, devenu l'objet d'un affreux désir philosophique. Il se

change en énigme, en abîme, en tourment de la

pensée. » Paul Valéry (1945 : 132)

Ce propos est significatif de l'embarras où nous nous

trouvons chaque fois que se présente à notre esprit l'une ou

l'autre des grandes notions qui caractérisent le propre de l'homme : par

exemple l'amour, le désir, la mort. Le Temps fait assurément

partie de ces repères qui, parce qu'ils sont cardinaux, sont difficiles

à définir. Il fait partie de ce qu'on appelle « les

catégories fondamentales » du texte romanesque. Il permet comme

l'espace d'organiser nos perceptions en une représentation du monde. En

effet, de la même manière qu'on ne peut imaginer un texte

romanesque sans narrateur, sans indication spatiale etc. de la même

manière, on ne saurait imaginer un roman qui échappe à

tout ordre temporel. Dans un roman, il y a toujours une suite

d'événements enchaînés depuis un début

jusqu'à une fin. Ainsi, nous allons présenter quelques approches

marquantes qui ont été proposées pour cerner cette

notion.

I.1. Le temps

phénoménologique

Le romancier Claude Simon, dans son discours de

réception du prix Nobel de littérature (1986 : 25),

évoque le trouble magma d'émotions, de souvenirs, d'images qui se

trouvent en lui lorsqu'il est devant sa page blanche. Ce magma constitue, avec

la langue, le seul bagage de l'écrivain :« c'est que l'on

écrit (ou ne décrit) jamais quelque chose qui s'est passé

avant le travail d'écrire, mais bien ce qui se produit [...] au cours de

ce travail, au présent de celui-ci ». Pour Claude Simon,

l'écriture n'a qu'un seul temps, le présent. Mais n'est-ce pas

là le cas de toutes les activités humaines ? Le temps, disait

Kant, ne nous attend pas hors de nous, déjà tout organisé

; c'est notre conscience au contraire qui le déploie, à partir de

sa présence au monde, en présent du futur, présent du

présent et présent du passé. Telle est la conscience

intime du temps, pour un phénoménologue comme Husserl : nous

percevons quelque chose, voilà le présent; mais ce présent

est parfois orienté vers l'attente, l'anticipation, et le futur

apparaît. Ou c'est le passé qui se constitue, lorsque nous

maintenons, aux marges de la conscience, ce qui vient d'avoir lieu : le

passé immédiat qui sert de socle au souvenir et à la

remémoration.

I.3. Le temps anthropologique

Quelques considérations d'André Leroi-Gourhan

vont permettre de prolonger ces propos. Pour cet anthropologue (1965 :

95), la conscience du temps puise son origine dans l'épaisseur de la vie

sensitive. Ainsi, l'alternance du sommeil et de la veille, de l'appétit

et de la digestion fournissent au temps son substrat rythmique viscéral;

quant à la succession du jour et de la nuit, des saisons chaudes et des

saisons froides, elle offre la rythmicité complexe et élastique

d'un temps à l'état sauvage. Mais les rythmes naturels sont

partagés par toute la matière vivante. Pour qu'ils se

transforment en temps, il faut d'abord que l'homme les capture dans un

dispositif symbolique. Ainsi, pour Leroi-Gourhan (1965 : 139), le fait

humain par excellence est peut-être moins la création de l'outil

que la domestication du temps et de l'espace. Cette domestication

apparaît de façon organisée avec les sociétés

agricoles, lorsque le rythme des labours et des récoltes trouve son

pendant dans un symbolismetemporel qui divinise le mouvement du soleil et des

astres. Parallèlement, des spécialistes du temps (1965 :

145) apparaissent : prêtres, dès lors que la marche normale de

l'univers repose sur la ponctualité des sacrifices; ou soldats, qui ont

besoin de s'appuyer sur un réseau rythmique rigoureux,

matérialisé par les sonneries de trompes. Dans les

sociétés développées contemporaines, chacun est

requis d'être un tel spécialiste: nul n'échappe au temps

objectivé des horloges, qui ne compose avec personne, ni avec rien, pas

même avec l'espace, puisque l'espace n'existe plus qu'en fonction du

temps nécessaire pour le parcourir. Cet espace-temps surhumanisé

signe le triomphe de l'espèce humaine. Triomphe ambigu, cependant, car

ne sommes-nous pas en train de retrouver ainsi l'organisation des

sociétés animales les plus parfaites, celles où l'individu

n'existe que comme cellule (1965 : 186)?

I.4. Le temps objectif

Le temps des horloges, dont Leroi-Gourhan craint qu'il ne

finisse par nous avaler tout entier, est une acquisition tardive de

l'humanité. Fondé sur l'observation immémoriale du jeu des

forces cosmiques : alternance du jour et de la nuit, trajet visible du

soleil, phases de la lune, saisons du climat et de la végétation,

etc. (Benveniste, 1974 : 71), le temps objectif inscrit l'ordre cosmique

dans un comput qui le rend disponible pour l'organisation de la vie en

société. Ce temps socialisé se concrétise, poursuit

le linguiste, sous la forme d'un calendrier. Le temps calendaire

systématise la récurrence observable des phénomènes

astronomiques en créant un répertoire d'unités de mesure

correspondant à des intervalles constants (jour, mois, année); il

organise ces segments temporels dans une chaîne chronique où les

événements se disposent selon un ordre de succession

avant/maintenant/après. Enfin, tous les calendriers procèdent

d'un moment axial qui fournit le point zéro du comput: un

événement si important qu'il est censé donner aux choses

un cours nouveau (naissance de Jésus Christ ou du Bouddha;

avènement de tel souverain, etc.). La société des hommes

n'est pas pensable hors des contraintes qui président à

l'invention du temps calendaire: sans les repérages fixes et immuables

du calendrier, note encore Benveniste (1974 : 72), tout notre univers

mental s'en irait à la dérive [et] l'histoire entière

parlerait le discours de la folie.

I.5. Le temps linguistique

Le calendrier fixe le temps chronique; toutefois, ce temps

objectivé reste étranger au temps vécu tel que le

décrit par exemple la philosophie phénoménologique. Or,

affirme Benveniste, c'est par la langue que se manifeste l'expérience

humaine du temps. Le temps linguistique n'est en aucune façon le

décalque d'un temps défini hors de la langue, mais correspond

à l'institution d'une expérience en propre : Ce que le temps

linguistique a de singulier est qu'il est organiquement lié à

l'exercice de la parole, qu'il se définit et s'ordonne comme fonction du

discours (1974 : 73). À ce titre, il est tout entier centré

autour du présent, défini comme le moment oùle locuteur

parle. Par exemple, l'adverbe maintenant ne désigne rien

d'autre que le moment où le locuteur dit maintenant. Comme l'explique

Benveniste, le présent se renouvelle ou se réinvente chaque fois

qu'un individu fait acte d'énonciation et s'approprie les formes de la

langue en vue de communiquer. Le présent linguistique est ainsi le

fondement de toutes les oppositions temporelles. En effet, la langue ne situe

pas les temps non-présents selon une position qui leur serait propre,

mais ne les envisage que par rapport au présent. Le présent,

défini par sa coïncidence avec le moment de l'énonciation,

trace une ligne de partage entre, d'une part, un moment qui ne lui est plus

contemporain et, d'autre part, un moment qui ne lui est pas

encorecontemporain. En ce sens, le passé constitue

l'antériorité du moment de l'énonciation, et le futur sa

postériorité. C'est ce qui fait dire à Benveniste

(1974 : 74) que la langue ordonne le temps à partir d'un axe, et

celui-ci est toujours et seulement l'instance de discours.

II. LES

TYPES DE TEMPS DANS L'UNIVERS ROMANESQUE

La création romanesque donne à considérer

deux types de temps. On peut retenir :

II.1 Les temps externes

Le temps externe à l'oeuvre, c'est l'époque de

vie du romancier d'une part, et celle du lecteur d'autre part, de même

que la période « historique » que couvre l'histoire du roman

c'est-à-dire la période pendant laquelle l'action est

censée s'être déroulée.

- Le temps de l'écrivain est une

époque qui peut influencer un écrivain. En outre, la

rédaction d'un roman peut s'étendre sur plusieurs années.

Les conceptions que le romancier se fait de la vie, du sujet de

l'écriture peuvent considérablement se modifier avec le temps.

- Le temps du lecteur: à l'instar du

romancier, c'est le temps qui influence, conditionnele lecteur dans sa lecture.

- Le temps historique: l'époque de la

fiction peut être contemporaine de l'écrivain ou non (roman

historique, roman de sciences fiction). Ce sont les temps

référentiels, c'est-à-dire les temps auxquels nous renvoie

la lecture du texte.

La prise en compte dans une étude de la

temporalité externe est importante quand on veut faire de l'histoire

littéraire ou de l'histoire des mentalités ou en

littérature comparée, quand on veut comprendre la fortune (le

destin) d'un roman. La temporalité externe est aussi importante dans

l'interprétation d'un roman.

II.2. Les temps internes

Les temps internes sont les temps qui sont

insérés dans l'oeuvre elle-même. Il s'agit du temps de la

fiction, de la narration et de la lecture.

- Le temps de la lecture

C'est celui que met le lecteur à lire un récit.

Il est à la fois dépendant et indépendant. En effet, il

est proportionnel à l'épaisseur de l'ouvrage, mais peut varier

selon la vitesse de lecture de chacun (étude psychologique).

- Le temps de la fiction, de la diégèse

ou de l'histoire

On l'appelle aussi le temps raconté. Il

représente la durée du déroulement de l'action. Plusieurs

formules implicites ou explicites sont utilisées dans le texte narratif

pour indiquer la succession des événements et donner, rendre

sensible la fuite du temps: le vieillissement des personnages, la

transformation des lieux, souvent les allusions, etc. Certains récits

ont un référent avéré, ils se donnent pour

finalité de relater des événements du monde, passés

ou présents. Ce sont les récits factuels, tels que nous

les rencontrons dans les livres d'histoire ou dans la presse quotidienne. Le

journaliste, l'historien ne peuvent pas raconter n'importe quoi: leurs

récits dépendent logiquement de la réalité dont ils

rendent compte. Tout autre est le cas du romancier: sans doute celui-ci

peut-il, comme l'historien, évoquer des lieux ou des personnages

existants), mais il n'est pas soumis comme lui au critère d'exactitude.

Le récit de fiction échappe à la juridiction du

vrai et du faux et ne dépend que de l'acte narratif qui l'institue.

Indépendant à l'égard de tout devoir de

référer, le récit de fiction offre dès lors un

terrain d'expérimentation fécond pour éprouver les vertus

de la schématisation narrative en général. Pour Michel

Butor (1975 : 9), le roman n'est pas autre chose que « le laboratoire

du récit, alors que le texte véridique a toujours l'appui, la

ressource d'une évidence extérieure, le roman doit suffire

à susciter ce dont il nous entretient ». Et c'est ainsi

qu'à ses yeux « la recherche de nouvelles formes romanesques

joue [...] un triple rôle par rapport à la conscience que nous

avons du réel, de dénonciation, d'exploration et

d'adaptation. » (1975 : 10)

- Le temps narratif

On l'appelle aussi temps du récit ou temps racontant.

La durée d'une fiction (histoire) peut être d'une journée,

et celle-ci peut être racontée en 400 pages. Une tranche de vie ou

plusieurs tranches de vie (plusieurs générations) peuvent

être racontées en 100 pages. Le temps narratif est

différent du temps de la fiction. Sa détermination n'est pas

aisée car il ne faut le confondre ni avec le temps de l'écriture

ni avec celui de la lecture. Le temps narratif se mesure conventionnellement en

longueur de pages : c'est la longueur d'un texte nécessaire à la

relation d'un évènement.Comme une feuille de papier, la

temporalité narrative se présente sous deux faces

indissolublement liées. D'un côté, le temps narratif est

déterminé par la nature linéaire du signifiant

linguistique. Contrairement aux peintres, qui peuvent donner à voir les

choses et les gens d'un coup, dans la coexistence simultanée de

l'espace pictural, les romanciers sont tributaires de la nature

consécutive du langage: ainsi, c'est très progressivement que le

lecteur voit apparaître devant l'oeil de son esprit les lieux et les

personnages du roman dont il tourne les pages une à une. Telle est la

première face du temps narratif: c'est le temps du récit

(tR), déterminé par la succession des mots sur la page. Ce

temps racontant (en allemand, on parle d'Erzählzeit) se

repère par le décompte d'unités de texte: nombre de

lignes, de pages, de chapitres, etc. L'autre face de la temporalité

narrative, c'est le temps raconté (erzählte Zeit, en

allemand).

II. 3 Les temps verbaux

« Le récit pour s'inaugurer, se maintenir, se

développer comme un monde clos, suffisant, constitué, exige

à la fois local (localité) et temporalité. Il doit dire

quand, il doit dire où. L'événement narratif ne se propose

que muni de toutes ses coordonnées. Sans données temporelles,

spatiales (conjointes à d'autres) le message narratif ne peut être

délivré. »À travers ces mots de Charles Grivel

(1973 : 115), on peut se rendre compte de la place qu'occupent les

structures spatio-temporelles dans la construction des récits. Pour

l'élaboration de ces derniers, l'auteur possède nombre de

matériels et de techniques qui vont lui permettre de ficeler son oeuvre

le plus parfaitement possible, dont la langue,

Jean Dubois et alii (2007 :

270)« Système de signes dont le fonctionnement repose sur

un certain nombre de règles, de contraintes. Elle est donc un code qui

permet d'établir une communication entre un émetteur et un

récepteur. »,

qui est un moyen inéluctable, et la source de toute

création littéraire ; de ce fait, elle est, comme le note Barthes

(1953 : 17):

« Comme une nature qui passe entièrement

à travers la parole de l'écrivain. [...] Elle est comme un cercle

abstrait de vérités hors duquel seulement, commence à se

déposer la densité d'un verbe solitaire. »

À cet effet, l'auteur durant l'élaboration de

son oeuvre, pour donner beaucoup plus d'intelligibilité à son

histoire, prend la liberté de jouer sur le facteur verbal de cet

instrument : la langue, tout en ayant l'audace d'opérer des

bouleversements chronologiques et temporels dans son récit. Qu'est-ce

qu'un verbe ?

II.3.1 Notion de verbe

Dérivant du latin verbum, le verbe,

considéré par Georges Duhamel(1934-39) comme

« l'âme d'une langue »,autrement dit, le mot

par excellence, est un mot qui exprime un dynamisme (action, état,

devenir), c'estun mot doté d'une conjugaison et d'une grande

variété de formes, servant à désigner une action,

un état, une sensation, un processus. Selon le LAROUSSE, c'est une

catégorie grammaticale qui regroupe l'ensemble des formes

composées d'une base lexicale et d'un certain nombre d'affixes

pertinents variant en nombre, en personne, en temps dont la fonction syntaxique

est de structurer les termes de l'énoncé, et dont le rôle

sémantique est de décrire les actions, les états, les

modifications relatifs aux éléments auxquels

réfèrent les noms sujets.

Le point commun entre ces différentes

définitions, est que le verbe fait montrer toujours des faits

(actions, changements d'états, etc.) que nous situons dans un temps

où ces faits occupent une certaine durée et une certaine date,

décrivant, ainsi, la réalité dans ces deux dimensions :

l'espace et le temps ; ce qu'on appelle procès.

II.3.2 Le procès

Le procès d'un verbe est l'ensemble des sèmes

propre au verbe. En effet, un verbe ne dénote pas toujours une action

(chanter, manger, parler), mais peut indiquer un état (être,

devenir), un résultat (savoir) ou toute autre notion (il est par exemple

difficile de parler d'action ou d'état dans : il pleut,

faute d'actant implicite).

Dans un sens général, la notion de procès

rassemble donc, pour éviter toute équivoque, l'action,

l'état, du verbe. Toutefois, dans un sens restrictif, on dit d'un verbe

qu'il indique le procès quand il exprime une action

réalisée par le sujet. (Verbe d'action), par opposition notamment

aux verbes exprimant un état (verbe d'état). C'est ce qu'indique

un verbe quand il réalise une action posée par le sujet de la

proposition.

Jean Dubois et alii (2007 :380).« On dit d'un

verbe qu'il indique un procès quand il exprime une action

réalisée par le sujet de la phrase, [...]. Certains englobent

sous le nom de procès toutes les notions (action et état) que le

verbe peut affirmer du sujet. »

Exemple : « Nous mangeons

du riz. »

II.3.3 Le prédicat

Un prédicat, c'est l'élément

central de la phrase, autour duquel s'organise la fonction des autres

éléments de l'énoncé.Dans la phrase de base, c'est

le syntagme verbal par rapport au syntagme nominal sujet : Le chien

aboie.

Le rôle des prédicats est de décrire le

procès du sujet S dans un temps t puis ce qu'il

advient dans un autre temps t + n :

Pour Jean Michel Adam(1984 : 90), la transformation des

prédicats au cours d'un procès est obligatoire pour qu'il y ait

récit. La place qu'occupe le verbe dans la langue est plus

qu'importante. Ce point nodal connaît sa pleine floraison dans les

univers romanesque dont les auteurs en usent pour s'assurer de

l'évolution de l'intrigue romanesque et son ancrage dans un temps tel,

et, de plus, donner sens, rythme et signification à l'histoire. Le sens

plénier du verbe ne se saisit que lorsqu'il est associé à

la représentation que lui confère le sujet : dans ce cas on parle

d'aspect.

II.3.4 L'aspect

Dans le grand dictionnaire de Linguistique etsciences du

langage, Jean Dubois et alii (2007 : 53) définit l'aspect de

la manière suivante :

« L'aspect est une catégorie grammaticale

qui exprime la représentation que se fait le sujet parlant du

procès exprimé par le verbe (ou par le nom d'action),

c'est-à-dire la représentation de sa durée, de son

déroulement ou de son achèvement. [...] L'aspect se

définit, par exemple, par l'opposition en français entre

l'accompli (perfectif ou parfait) et le non-accompli (ou

imperfectif) ».

De ce fait, dans un récit, c'est cet aspect qui nous

permet de départager entre l'imparfait (imperfectif, non-accompli,

inachevé, qui présente le procès de l'intérieur),

et le passé simple (perfectif, accompli, achevé, qui

présente le procès de l'extérieur

II.3.5 L'opposition

imparfait/passe simple

Le passé simple s'oppose à l'imparfait sur la

ligne du temps avec une action ponctuelle.

II. 3.5- 1.L'opposition

aspectuelle entre imparfait et passé simple

Le passé simple et l'imparfait s'opposent sous la

catégorie de l'aspect. L'aspect indique de quelle manière on

envisage le procès dénoté par un verbe. Le passé

simple est un temps perfectif, en ce qu'il saisit le procès de

l'extérieur, dans sa globalité, à la manière d'un

point apparu à un momentdonné. L'imparfait, en revanche, est un

temps imperfectif. Il présente le procèsde

l'intérieur, dans son déroulement, sans lui assigner de bornes

temporellesévidentes. Lorsqu'on utilise l'imparfait, on signale que le

procès est en coursau moment choisi comme point de repère, mais

on ne donne pas d'indicationquant à son achèvement. Si le

passé simple est donc limitatif, l'imparfait peutêtre dit

non limitatif.

Excepté le côté aspectuel, le couple

imparfait/passé simple joue un autre rôle

d'importance dans la construction romanesque. Cette fois c'est la mise en

relief.

II.3.5- 2. La mise en relief

La mise en relief est une notion linguistique inventée

par Harald Weinrich. Pour lui il y a mise en relief quand il y a alternance de

deux temps tels que le passé simple et l'imparfait. L'imparfait sert

à la description du second plan, du décor en quelque sorte,

tandis que le passé simple est privilégié pour les actions

du premier plan.

Dans son oeuvre Le temps(1973 : 114), Harald

Weinrichdépartage ces deux temps en mettant l'accent sur les deux

notions d'arrière-plan et de premier plan :

« L'imparfait est dans le récit le temps de

l'arrière-plan, le Passé simple le temps du premier plan

»

Autrement dit, le passé simple permet d'asseoir dans le

récit, au premier, plan tout ce qui est action, péripétie

et événement qui font progresser l'intrigue, tandis que

l'imparfait joue le rôle d'un canevas, d'une ossature, sinon de tout ce

qui constitue le fond sur lequel se détachent les

événements marquants exprimés par le passé simple,

et qui permet, en revanche, de dessiner la toile de fond, ou ce que H.

Weinrichdésigne sous le concept d'arrière-plan.

II.3.5- 3. L'imparfait de

rupture

Il faut noter que l'usage narratif de l'imparfait ne se limite

pas exclusivement à l'exercice d'une fonction d'arrière-plan.

L'imparfait peut en effet s'introduire au terme d'une série de formes

perfectives pour, si l'on veut, faire progresser le récit. Il faut

préciser, cependant, qu'il a alors pour rôle spécifique de

signifier la clôture soit d'un épisode du récit,

soit du récit lui-même. Il est souvent accompagné d'un

complément circonstanciel qui lui assure son inscription temporelle. Tel

est l'imparfait de rupture (ou imparfait historique). Son emploi est courant

dans la seconde moitié du XIXe siècle, particulièrement

dans les contes et nouvelles de Maupassant. Ainsi, dans La Ficelle, le

personnage d'Hauchecorne cherche désespérément à

prouver son innocence dans une affaire de vol de portefeuille:

« Il ne rencontra que des incrédules.Il

en fut malade toute la nuit.Le lendemain, vers une heure de

l'après-midi, Marius Paumelle [...] rendaitle portefeuille et son

contenu à Maître Houlbrèque, de Manne

ville. »

L'imparfait marque bien ici la clôture d'un

épisode narratif, mais non celle du récit. En effet, la reddition

du portefeuille par Paumelle ne suffit pas à laver Hauchecorne des

soupçons de la rumeur publique, ce qui finit par le conduire à la

folie et à la mort.

II.3.6L'aspect

itératif

L'aspect itératif indique la

répétition d'un

procès.

Il s'oppose au

semelfactif, qui

dénote une action ponctuelle, qui ne se produit qu'une fois.

Dans son acception la plus courante, il est marqué par

des éléments extérieurs au

syntagme

verbal du

type chaque jour, toutes les semaines... Cet aspect

ne peut se retrouver qu'avec certains

temps comme

le

présent de

l'indicatif (« Tous les jours je vais à

l'école ») ou au

passé avec

l'

imparfait (« Tous

les jours j'allais à l'école »).

Dans le cas de l'

imparfait, on parle

dès lors d'imparfait d'habitude ou imparfait itératif,

cette nouvelle

valeur prenant le pas

sur la valeur

sécante de

ce temps. Ainsi on peut dire : Tous les jours, jusqu'à

midi, j'allais à l'école. Ce qui est impossible dans

un

contexte différent

étant donné la valeur non sécante qu'induit la borne

temporelle finale jusqu'à midi, incompatible avec la

valeur sécante inhérente à l'imparfait.

Pour certains grammairiens, l'itération n'est

qu'une

valeur que peuvent

prendre certains

verbes conjugués

à certains temps. C'est le cas de l'imparfait itératif,

mais aussi, par exemple, du

passé

composé (ici dans un contexte

où longtemps signifie « souvent »

et non « pendant une grande longueur de temps »

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire,

du fait que la longueur de l'action est sentie comme incompatible avec le

passé composé). « Longtemps, je me suis

couché de bonne heure. »

Les aspects marquant une répétition de l'action

sont les aspects fréquentatif, duplicatif,

multiplicatif(qui ne sont pas du tout des

synonymes d'itératif).

On peut en déduire que l'itératif ne serait qu'une valeur

liée au temps utilisé (comme ci-dessus).

-

L'aspect fréquentatif est un aspect adverbial. L'

adverbe (ou le

complément

circonstanciel) indique le nombre de fois que se réalise le

procès : souvent, jamais, toujours, une, deux, trois fois,

ainsi que ne... pas, qui indique, à l'instar

de jamais, une « fréquence

zéro »

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Aspect_it%C3%A9ratif

- cite_note-Wilmet-1.

- Les

aspects duplicatifs et multiplicatifs sont

des aspects formels, liés aux affixes :

* le

préfixe -`'

re `'a une

fonction duplicative intermittente : refaire ou redire bissent

le procès á-ù, mais remplir,

rentrer ou revenir [...] sont les quasi

doubletsd'emplir, entrer ou de venir,

empreints d'une vague idée de

succession : remplir = «combler un

vide», rentrer, revenir = «entrer/venir

après être sorti/parti de chez soi».

*les

infixes aill- (ex. crier/criailler),ass- (ex. rêver/rêvasser),

el-(ex. craquer/craqueler),

[...] -ill- (fendiller), -in- (pleuviner), -nich- (pleurnicher), -och- (bavocher),

on (chantonner), -ot- (clignoter),

ouill- (mâchouiller) répètent le

procès á-ù.

Cetaspect multiplicatif n'est pas sans rappeler le

pluriel

interne.

II.3.7le passé

composé

Le passé composé a plusieurs valeurs dans un

récit parmi lesquelles on retient :

II.3.7- 1. Valeur d'accompli/

d'inaccompli/ d'antériorité

Le passé composé se caractérise d'abord

par son aspect accompli. De manière générale, on

parle d'aspect accompli lorsque le procès se présente

comme achevé au moment qui sert de repèretemporel : on envisage

alors le résultat du procès à ce moment-là. Comme

l'écrit le linguiste Oswald Ducrot (1995 : 689):

« L'aspect est [...] accompli si le procès est

antérieur à la période dont on parle, si on veut signaler

sa trace dans cette période ». L'opposition de

l'accompli et du non accompli est manifestée en

français par l'opposition des formes composées et des formes

simples. Il existe, pour chaque forme simple d'un verbe, une forme

composée, qui allie un auxiliaire et un participe passé. De ce

point de vue, le passé composé est un accompli du

présent.(Il a été un grand professeur,

aujourd'hui il est à la retraite).

Une difficulté naît cependant du fait que le

passé composé n'est pas uniquementutilisé avec sa valeur

aspectuelle d'accompli du présent. Il comporte également une

valeur temporelle d'antériorité (qui n'est pas toujours

clairement distincte de la précédente). Ainsi, un

énoncé comme `'J'ai lu le Crime Parfait'' pourra, selon

le contexte, faire jouer la valeur d'accompli: il mettra alors l'accent sur

l'état résultant du procès et ses conséquences pour

l'actualité du locuteur (J'ai lu le Crime Parfait), je peux

maintenant commencer à rédiger mon mémoire). Il pourra,

d'autre part, insister sur la valeur temporelle d'antériorité

(J'ai lu le Crime Parfaitl'été dernier, et je n'ai pas

aimé).

II.3.7- 2. Un temps peu

narratif

Cette particularité du passé composé peut

aider à saisir les raisons pour lesquelles on a souvent

caractérisé ce tiroir verbal par son

incapaciténarrative. L'écrivain Marcel Pagnol

(1976 : 61)le dit joliment : « Le passé

composé, [...] c'est un temps imprécis, médiocre,

bête et mou. »

Nous avons été réveillés

par la fusillade...Bon. Et alors ? L'histoire est finie avant d'avoir

commencé. Tandis que Nous fûmes réveillés

par la fusillade...Tu vois? Tu as dressé l'oreille. Tu attends la

suite.

Au-delà des jugements esthétiques personnels de

l'écrivain, il faut retenir de ce propos l'opposition entre, d'une part,

le caractère relativement statique de la narration au

passé composé, et, d'autre part, le caractère

dynamique de la narration au passé simple. Le passé

simple présente un procès et induit l'attente du procès

suivant. Il participe à la création d'un effet de chaîne:

il est orienté, dit Roland Barthes, vers une liaison logique avec

d'autres actions, d'autres procès [...]; soutenant une équivoque

entre temporalité et causalité (1972 : 27-28), l'usage du

passé simple donne à penser que la succession temporelle

obéit à des relations de cause à effet. Le passé

composé ne peut, quant à lui, complètement faire oublier

sa valeur d'accompli du présent. Son emploi tend dès lors

à faire porter l'accent non tant sur le procès lui-même que

sur l'état qui en résulte. Ce caractère

résultatifprésente le procès dans un relatif isolement: on

considère davantage ses effets sur l'actualité du locuteur que

son lien temporel et/ou causal avec d'autres procès. Même une

suite de verbes au passé composé peine à créer un

réel effet de chaîne: la narration ressemble davantage à

une juxtaposition d'états coupés les uns des autres qu'à

un enchaînement d'actions solidaires.

II.3.8.Le présent

Dans les récits, la composition verbale ne se confine

pas uniquement en l'utilisation de l'imparfait et de passé simple ; mais

bien le présent est aussi employé dans presque toutes les

constructions romanesques. Avec ses différentes acceptions, le

présent constitue donc un carrefour, voire un rond-point en

étoile, à partir duquel découlent tous les autres

temps.

Dans son ouvrage Institutionesgrammaticae,

Priscien(VIII, 51) définit le présent de la manière

suivante :

« On appelle temps présent celui dont une

partie a passé et dont une partie est à venir. Comme en effet le

temps qui se déroule, tel un fleuve, suivant un cours instable, il ne

peut guère avoir de point [d'arrêt] dans le présent, i. e.

dans l'instant. »

Donc, le présent constitue le centre de gravité

d'un tel ou tel événement, il est le point essentiel, principal,

sinon primordial autour duquel s'organise l'ensemble de l'action. Dans sa

fonction de base, le présent est le temps de l'énonciation qui

indique la coïncidence entre le procès et le moment de

l'énonciation.

On distingue plusieurs valeurs du présent de

l'indicatif.

II.3.8- 1. Présent

d'énonciation

Ce présent exprime un fait ou une action qui se

déroule au moment où l'on parle. C'est

le présent d'énonciation.

« Je tonds la pelouse. »

Dans sa valeur de base, le présent indique la

coïncidence du procès dénoté par le verbe avec le

moment de l'énonciation. Cette valeur est notamment activée

lorsque le narrateur d'un récit, abandonnant un temps l'histoire qu'il

raconte, témoigne de ses émotions actuelles.

II.3.8- 2 Le présent

de description

On utilise le présent pour la

description, c'est le présent de description.

« Le ciel s'assombrit, l'orage n'est pas

loin. »

II.3.8- 3 Le présent

d'habitude

Le présent souligne l'habitude, un fait qui se

répète, c'est le présent d'habitude.

« Tous les matins, je me lève à 7

heures pour aller au collège. Chaque matin, je bois un

café. »

II.3.8-4Le présent du

passé récent

Le présent de l'indicatif peut indiquer une

action qui vient d'avoir lieu.

« Je vais de chez ma soeur à

l'instant. »

II.3.8- 5.Le présent du

futur proche

Le présent de l'indicatif est aussi utilisé pour

une action qui va bientôt avoir lieu.« Je viens de terminer mon

travail »

II.3.8- 6 Présent

gnomique

Le présent ne se limite pas à la

désignation du strict moment de la parole : il peut fort bien

élargir sa couverture temporelle. On parle de présent de

véritégénérale (ou présent

gnomique), lorsque l'énoncé acquiert une valeur omni

temporelle. Cette valeur est souvent renforcée par des syntagmes

nominaux qui dénotent non plus des individus particuliers, mais bien des

classesd'individus. Le présent de vérité

générale est souvent convoqué lorsque le narrateur

propose, par le biais d'un discours didactique, un commentaire de l'action.

« Je savais que la terre est

ronde ».

La rondeur de la terre est considérée comme une

vérité générale car la terre était, est et

restera ronde.

II.3.8-7 Présent

historique

Il est employé dans les récits

historiques. « Charlemagne devient empereur en l'an

800. »

Ce présent peut dans certains cas jouer un rôle

proprement narratif et commuter de façon ponctuelle avec le passé

simple. On parle alors de présenthistorique. Le recours

à ce procédé, s'il est fréquent dans la tradition

narrative, reste utilisé avec parcimonie au sein d'une constellation

où dominent par ailleurs les temps classiques du récit

(passé simple et imparfait). On le rencontre à des endroits

stratégiques, lorsqu'il s'agit d'exacerber le caractère

dramatique des actions et des événements

représentés. Ainsi Chateaubriand, dans René,

ménage soigneusement l'accès à la scène clé

de son récit (la prise de voile d'Amélie, la soeur du

héros), en faisant d'abord alterné présent et temps du

passé:

« Au lever de l'aube, j'entendis le premier son

des cloches... Vers dix heures, dans une sorte d'agonie, je me traînai au

monastère. [...] Un peuple immense remplissait l'église. On me

conduit au banc du sanctuaire; je me précipite à genoux sans

presque savoir où j'étais, ni à quoi j'étais

résolu. Déjà le prêtre attendait à l'autel;

tout à coup la grille mystérieuse s'ouvre, et Amélie

s'avance, parée de toutes les pompes du monde. »

Mais lorsque le passage atteint son sommet dramatique,

après qu'Amélie ait avoué à René sa passion

incestueuse, le présent historique s'impose seul:

À ces mots échappés du cercueil,

l'affreuse vérité m'éclaire; ma raison s'égare, je

me laisse tomber sur le linceul de la mort, je presse ma soeur dans mes bras,

je m'écrie: Chaste épouse de Jésus-Christ, reçois

mes derniers embrassements à travers les glaces du trépas et les

profondeurs de l'éternité, qui te séparent

déjà de ton frère! Ce mouvement, ce cri, ces larmes,

troublent la cérémonie: le prêtre s'interrompt, les

religieuses ferment la grille, la foule s'agite et se presse vers l'autel; on

m'emporte sans connaissance.

II.3.8-8 Présent de

narration

Une conception traditionnelle veut que le présent de

narration soit exclusivement équivalent fonctionnel du passé

simple. Or, s'il est incontestable qu'une majorité des occurrences

constituent effectivement des variantes expressives du passé simple, il

est difficile de ne pas remarquer que ce temps se substitue également

à l'imparfait, avec la même fonction expressive. Le présent

de narration porte un signifié fonctionnel profond, qui correspond

à sa charge expressive. Celle-ci est diversement modulée en

contexte, selon le type du verbe et selon la fonction qu'il assume dans le

récit :

-En tant qu'équivalent du passé simple, il

amène généralement une dramatisation de l'action;

-En tant qu'équivalent de l'imparfait, il rapproche du

premier plan des faits qui autrement resteraient confinés au fond de la

scène.

Quelles sont les propriétés du présent

narratif responsables de cette charge expressive, qui lui est inhérente?

Elles sont au nombre de deux, et elles sont, selon nous, toutes deux

fondées sur le décalage entre le sémantisme prototypique

du présent et l'emploi contextuel atypique du présent de

narration : la première propriété, stable, consiste dans

le caractère actualisant du présent, et la deuxième, qui

ne se manifeste que lorsque le présent s'érige en

équivalent fonctionnel du passé simple, est son aspect

sécant.

· Quant à l'effet d'actualisation produit par le

présent de narration, il a trait aux propriétés

systémiques et, par ce biais, prototypiques, du présent : il est

généralementsoutenu que le présent marque la concomitance

du procès-verbal avec un point d'actualité, quelle que soit la

situation chronologique de celui-ci par rapport au point d'énonciation,

thèse qui conduit parfois à refuser au présent de

narration toute spécificité stylistique. Cependant, les

théoriciens qui raisonnent ainsi semblent oublier que l'effet

actualisateur du présent est dérivé de ses emplois

prototypiques, qui en font un temps concomitant au point d'énonciation.

Il s'ensuit que, dans la structure profonde, un conflit entre

temporalités est sous-jacent à toute occurrence du présent

de narration. Ce conflit est la source de la charge expressive propreà

l'effet actualisateur du présent narratif.

· Quant à l'aspect sécant du présent

de narration, il provient également des propriétés

prototypiques du présent actuel : l'aspect sécant est

fondamentalement celui de tout présent, lequel se compose de deux

parcelles temporelles juxtaposées, appelées dans la terminologie

guillaumienne (1929 : 51-52) « chronotype alpha » et le «

chronotype oméga », le premier étant «

prélevé sur le futur », c'est-à-dire sur « le

temps qui vient..., chronotype virtuel et incident », le second

étant « prélevé sur le passé,

c'est-à-dire sur du temps qui a existé effectivement et s'en

va..., chronotyperéel et décadent.C'est cet aspect

fondamentalement inaccompli qui fait le pittoresque du présent de

narration lorsqu'il se substitue au passé simple, dont l'aspect est par

définition global, non sécant, ne permettant pas la distinction

entre inaccompli et accompli. Ce conflit entre deux aspectualités

engendre un effet stylistique complémentaire, renforçant celui de

l'actualisation expressive.

Depuis cinquante ans, le présent de narration s'est

solidement implanté dans les habitudes romanesques. Il constitue

dorénavant une alternative parfaitement reçue aux récits

construits à partir du passé simple.

II.3.8 Les indicateurs

temporels

Les relations temporelles ne sont pas seulement

signifiées par les différentstiroirs verbaux, mais

également par des indicateurs temporels - adverbes,locutions

adverbiales, compléments circonstanciels, etc.On distingue:

-les expressions

déictiquesdu type aujourd'hui, maintenant, demain, la

semaine prochaine, qui ne livrent leur référent que par le biais

d'un renvoi aux paramètres de la situation d'énonciation. Elles

proposent un repérage contextuel;

-les expressions anaphoriquesdu type

ce jour-là, à ce moment-là, lelendemain, la semaine

suivante, qui prennent pour repère un point du temps fixé au

préalable dans le texte ou dans l'énoncé. Elles proposent

un repérage contextuel, qui fait référence

à un élément apparu précédemment dans la

chaîne verbale;

-les dates ou événements

historiques notoires (Le 15 septembre 1840,vers six heures du matin;

depuis la mort de Louis XIII), qui proposent un ancrage chronologique

absolu, à l'inverse des indicateurs précédents,

qui sont relatifs à un repère. Il est rare qu'un

récit s'en tienne à un seul type de repérage: ainsi, un

repérage contextuel initial (Il y a deux semaines) sera souvent suivi

d'une série de repérages contextuels secondaires (la veille, le

lendemain).

II.3.9. La double

référence temporelle des récits

On a vu, dans les sections qui précèdent,

comment se pose la question du rapport entre le temps du récit racontant

et celui de l'histoire racontée. Il s'agit, à présent, de

s'interroger sur les rapports qu'entretiennent le temps de l'histoire

racontée et celui de l'acte de narration. Comme le

relève Genette(1972 : 228), il est quasiment impossible, pour un

narrateur, de ne pas situer [l'histoire qu'il raconte] dans le temps par

rapport à [son] acte narratif, puisqu' [il doit] nécessairement

la raconter à un temps du présent, du passé, ou du

futur.Selon la position temporelle qu'occupe l'acte narratif par rapport

à l'histoire racontée, on distinguera les narrations

ultérieure, antérieure, simultanée

et intercalée.

Un récit peut comporter ainsi une double

référence temporelle. Il peut y avoir premièrement

une temporalité relative à la diégèse,

c'est-à-dire aux actions et événements de l'histoire

racontée. Cette temporalité peut se présenter dans son

autonomie, comme dans cette phrase: « Dix ans avant cette

l'indépendance, le territoire burkinabé n'était

pas une République »

Ici, le repérage temporel est d'abord absolu (au

début de l'année 1960), puis contextuel (dix ans avant

cette époque), mais il n'implique pas de référence

explicite à l'acte producteur du récit. Examinons maintenant le

cas plus complexe de l'incipit de Notre-Dame de Paris:

« Il y a aujourd'hui trois cent quarante-huit

ans, six mois et dix-neuf jours que les Parisiens s'éveillèrent

au bruit de toutes les cloches sonnant à grande volée dans la

triple enceinte de la Cité, de l'Université et de la Ville. Ce

n'est cependant pas un jour dont l'histoire ait gardé le souvenir que le

6janvier 1482. »

S'il offre bien une datation absolue (le 6 janvier

1482), le texte s'ouvrecependant sur un repérage contextuel qui,

par le biais de l'adverbe aujourd'hui, implique une

référence explicite au moment de la narration. On pourrait,

à ce stade, généraliser le propos et dire que tout

narrateur laisse, lorsqu'il raconte, des traces de son acte de narration dans

le texte. Dans le cadre d'un récit, ces traces ne peuvent

s'interpréter que par référence à une situation

narrative - c'est-à-dire au fait qu'un narrateur raconte une

histoire à un narrataire dans un certain espace-temps. Il estpossible,

pour le narrateur, de se déplacer dans cet espace-temps: tel est le cas

chaque fois qu'il renvoie à un moment antérieur ou

postérieur de son acte de narration, notamment par le biais

d'expressions comme `'Nous avons vu il y a peu que... `'Ou encore

`'Nous raconterons tout à l'heure comment...''

À la temporalité de l'histoire racontée,

il faut donc ajouter une seconde temporalité, relative cette fois

à l'énonciation narrative. Un double système de

repérage se met en place, l'un qui repose sur l'espace-temps des

événements de l'histoire racontée, l'autre sur

l'espace-temps de la narration et de la lecture (Molino,Molino-Lafhail,

2003 : 264)

III. LA TEMPORALITÉ

DANS UN RÉCIT

La première chose à faire quand on parle de

temporalité, c'est de définir celle-ci. C'est tout simple,

vraiment. On définit sous le terme

« temporalité » tout ce qui relève

du caractère du temps et de son écoulement. Dans le cas du

récit, on en distingue deux sortes : le temps des

événements et le temps du récit.

III.1. Temps du

récit/temps des évènements

Le temps des événements est le

temps que dure l'intrigue du point de vue des personnages. Par

exemple, si l'histoire se passe pendant deux années de la vie d'un

personnage, alors le temps des événements est de deux ans.

Le temps du récit correspond au nombre

de pages ou de lignes nécessaires pour faire tenir le temps des

événements. Par exemple, si les deux

années d'histoire sont écrites en 20 pages, alors 20 pages est le

temps du récit.

Ces deux éléments sont constamment liés

dans le roman. Ils sont répartis selon la configuration suivante :

III.2. Ladurée

Nul récit sans rythme: chez Balzac par exemple, des

scènes très dramatiques succèdent à de longues

descriptions statiques; parfois aussi, le temps passe à toute vitesse

(cinq ans après cette scène...), avant de se déployer

à nouveau dans d'autres scènes, dans d'autres descriptions... Le

récit isochrone (à rythme constant) n'existe pas plus

que le récit synchrone, rigoureusement chronologique.

III.2.1 La vitesse du

récit

Un récit n'est pas seulement actions et

péripéties, mais également peintures etfresques qui ont

pour rôle de moduler le tempo de la narration. En revanche, dans la

mesure où raconter c'est toujours faire le choix de mettre en saillance

tel fait plutôt que tel autre, cela signifie que, nul récit sans

rythme. Dans son oeuvre Poétique des textes, (Nathan Université,

1992, p, 134) Jean Milly déclare:

« La vitesse d'un récit est une notion

difficile à cerner. [...] . Dire qu'un récit à une vitesse

constante si le rapport entre la longueur des segments du texte, mesurés

en pages et en lignes, et la durée des événements de

l'histoire, mesurée en temps des horloges, est constant. [...] .

À partir de là, on peut parler d'accélération quand

il s'écoule davantage de temps de l'action pour un même nombre de

pages, et de ralentissement quand moins de temps de l'action s'écoule

dans le même espace textuel. »

Pour mesurer ces variations de rythme (ou

anisochronies), Genette introduit cette notion de vitesse:

« On entend par vitesse le rapport entre une mesure temporelle et une

mesure spatiale [...] : la vitesse du récit se définira par le

rapport entre une durée, celle de l'histoire, mesurée en

secondes, minutes, heures, jours, mois et années, et une longueur :

celle du texte, mesurée en lignes et en pages. » (Genette

1972 : 123). Ces rapports peuvent se réduire à quatre formes

canoniques : la scène et le sommaire d'une part; la

pause et l'ellipse d'autre part.

III.2.2 La scène

La scène est un moment

où le temps de l'événement et le temps du récit se

passent au même moment. C'est par exemple le cas dans un dialogue. Ce que

vous lisez prend le même temps à lire que ce que les personnages

disent. C'est la même chose par exemple dans une scène d'action,

tout se passe devant vous et aucun élément n'est caché.

En effet, le terme de scène appartient au langage du

théâtre. Par analogie, on parlera de scène narrative

lorsqu'un récit présente des personnages qui dialoguent (ou

monologuent). Dans ce cas, on peut dire qu'il y a une certaine

égalité entre le temps du récit et le temps de l'histoire;

on se rapproche de l'égalité qui lie une scène au

théâtre ou au cinéma et la scène réelle que

la première est censée représenter (Molino et

Lafhail-Molino, 2003 : 269). Dans le récit classique, la

scène (tR = tH) alterne régulièrement avec le sommaire

(tR<tH).

Dans la scène, l'auteur raconte en détail

l'action qui se déroule. Il fait parler les personnages, décrit

le décor, l'ambiance. Elle permet donc de ralentir le rythme du

récit. L'auteur donne l'illusion au lecteur que le temps du récit

reproduit fidèlement le temps de l'histoire. tR= tH

Illustration : le temps de

l'histoire(tR) = au temps du récit (tH)

LE TEMPS DE L'HISTOIRE

LE TEMPS DU RECIT

III.2.3 La pausenarrative

La pause narrative(tR = n; tH = 0),

correspond à une interruption de la temporalité des

événements qui continuent en revanche de se dérouler dans

le temps du récit.

Elleconsiste ainsi à marquer un temps d'arrêt

dans le récit. L'action est donc suspendue, le temps que l'auteur

opère une description, un commentaire.

LE TEMPS DE L'HISTOIRE (tH)

LE TEMPS DU RECIT (tR)

Elle provoque un effet de ralentissement. Contrairement au

dialogue qui marque une équité entre le récit et

l'histoire, la description introduit un ralentissement, au niveau de l'histoire

et une sorte d'excroissance au niveau du texte, c'est-à-dire l'action

s'interrompe pour céder place à la description jouant le

rôle de pause narrative.

La pause commentative permet au narrateur

d'intervenir en personne dans son récit, par exemple pour donner son

avis, porter un jugement sur son personnage, ou encore pour proposer une

information sur un élément factuel ou culturel.

« Écrire, soutient Proust, (t,

III : 902), est pour l'écrivain une fonction saine et

nécessaire dont l'accomplissement rend heureux », mais

écrire un récit, particulièrement un récit

littéraire, est bel et bien un acte d'extrême

ambigüité, car l'écriture selon Juge Barthes (P,

31):

« N'est nullement un instrument de

communication, elle n'est pas une voie ouverte par où passerait

seulement une intention de langage. C'est tout un désordre qui

s'écoule à travers la parole, et lui donne ce mouvement

dévoré qui le maintient en état d'éternel

sursis. »

Pour ce faire, l'écrivain, conscient de la

gravité de cet acte et voulant communiquer son message au lecteur, y

déploie tout son génie. Ainsi pour écrire vite son

récit et lui donner un rythme accélérer,

l'écrivain, à travers son narrateur, condense les

événements et incruste l'histoire de résumés

d'actions sans en détailler tous les faits : c'est le sommaire,

c'est-à-dire « la narration, en quelques paragraphes ou

quelques pages de plusieurs journées, mois ou années d'existence,

sans détails d'actions ou de paroles.» écrit

Genette (1972 : 130)

III.2.4 Le sommaire.

LE TEMPS DE L'HISTOIRE

LE TEMPS DU RECIT

Le sommaire est un moment où

le temps du récit est plus court que celui de l'événement.

C'est un résumé. Par exemple, dans l'histoire, on décrit

brièvement ce qui s'est passé sur deux ou trois jours de voyage

d'un ou des personnages sans rentrer réellement dans le récit.

C'est un sommaire.

Il est le contraire de la scène : il s'agit

d'accélérer le rythme du récit en résumant les

événements de l'histoire (en général des actions

secondaires). Le sommaire constitue ce que l'on pourrait appeler le tissu

conjonctif du récit: il prend en charge, en les résumant de

manière plus ou moins synthétique, les moments de transition et

les informations nécessaires à la compréhension de

l'intrigue, préparant ainsi le terrain pour les scènes, où

se concentre traditionnellement tout l'intérêt dramatique et

pathétique du récit.

« Le jour peinait encore à se lever quand

il rentra de l'enterrement. »

Dans cette phrase, le sommaire est apparent. La cause en est

claire : l'enterrement est un acte qui dure, certes, dans le temps, mais le

narrateur ne lui a cédé qu'une seule phrase. Donc dans ce cas, on

parle d'un événement qui comprend plusieurs actions que le

narrateur résume en une seule phrase, et si l'on se réfère

aux formules mathématiques on en aura la suivante : TR

<TH qui est réservée au sommaire (Genette).

Si le sommaire rend plus rapide le rythme de la narration,

l'ellipse de son côté présente le « degré

ultime de l'accélération » déclare Yves Reuter

dans son oeuvre L'analyse du récit (2007 : 61).

III.2.5 L'ellipse

LE TEMPS DE L'HISTOIRE

DU RECIT

LE TEMPS

L'ellipse correspond lui aussi à

un temps du récit beaucoup plus court que celui de

l'événement. L'ellipse se contente simplement de donner une

nouvelle zone temporelle aurécit, sans mentionner ce qui s'est

passé pendant ce laps de temps. Si l'on reprend l'exemple du dessus,

vous écrivez simplement que les personnages allèrent d'un point A

à un point B, sans mentionner ce qu'ils ont fait pendant le voyage.

On peut considérer l'ellipse comme une forme

radicalisée du sommaire: elle permet, un peu à l'image des

entr'actes au théâtre, de sauter du temps inutile... ou de

souligner, par contraste, l'importance de ce qui est passé sous silence.

L'auteur choisit de passer sous silence certains moments de l'histoire ; cela

permet de faire des bonds dans le temps et donc d'accélérer le

rythme du récit.

1 Gérard Genette, (1972). « Discours du

récit », in Figures III. Paris: Seuil, p. 78.

IV.NOTION D'ORDRE TEMPOREL

Un récit quel qu'il soit recèle en

général plusieurs types de relations temporelles que l'on peut

répertorier sous trois parangons majeurs qui sont respectivement :

relation d'ordre, relations de durée et relation de fréquence.

Chacune de ces trois relations pèse fort sur l'univers romanesque et

permet ainsi à l'histoire de rythmer son cours. Pour donner un sens

beaucoup plus hermétique à son récit, l'auteur se permet

de jouer sur ce facteur qui lui permet en retour d'en dresser une assise la

plus solide qui soit à son récit.

Étudier l'ordre temporel d'un récit,

résume Genette (1972 : 78), c'est confronter l'ordre de disposition

des événements ou segments dans le discours narratif à

l'ordre de succession de ces mêmes événements ou segments

temporels dans l'histoire, en tant qu'il est explicitement indiqué par

le récit lui-même, ou qu'on peut l'inférer de tel ou tel

indice indirect. On pourrait penser que la tendance spontanée des

conteurs et romanciers est de faire coïncider l'ordre des

événements racontés et l'ordre de leur présentation

narrative (récit synchrone, ou ab ovo). Or, c'est le

contraire qui est vrai: la majorité des récits ne respectent pas

l'ordre chronologique: ils sont anachroniques, soit qu'ils racontent

avant (dans R) ce qui s'est passé après (dans H) - anticipation,

ou prolepse; soit qu'ils racontent après (dans R) ce qui s'est

passé avant (dans H) - rétrospection, ou analepse.

L'étude de l'ordre implique donc une confrontation de

l'ordre de l'histoire (chronologique et irréversible) avec l'ordre

adopté par le narrateur pour raconter cette même histoire. En

d'autres termes, il s'agit de comparer la disposition des

événements dans l'histoire référentielle et la

disposition de ces mêmes évènements dans la narration.

On peut postuler que les événements

narrés (histoire) suivent, à la manière du temps

référentiel, un ordre impératif, un ordre chronologique.

Le récit lui n'est pas soumis à la règle impérative

de l'ordre du temps. Il peut commencer n'importe où et aller n'importe

où.

1- Le récit peut être parfaitement

chronologique, c'est-à-dire qu'il peut respecter l'ordre de l'histoire.

Cas très rares (contes, mythes, etc.)

2- Le récit peut s'ouvrir sur la mort du personnage ou

son adolescence ou son âge mûr avant de raconter, à la

suite, sa naissance, sa vieillesse.

Les évènements peuvent coïncider. Il y a

donc isochronie narrative. Lorsque le récit ne suit

pas, à la manière de l'histoire référentielle, un

ordre chronologique, on parle d'anachronies narratives queG.

Genette (1972 :90) propose de définir de la manière

suivante :

« Toute anachronie constitue par rapport au

récit dans lequel elle s'insère - sur lequel

elle se greffe - un récit temporellement second,

subordonné aupremier. »

Elles sont de 2 sortes: l'anachronie rétrospective ou

analepse (le retour en arrière ou flash-back) et l'anachronie

prospective ou prolepse (l'anticipation):

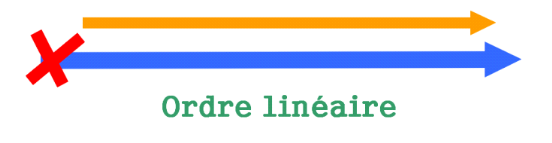

IV.1.L'ordre linéaire

Le premier cas, c'est l'ordre

linéaire. Celui-ci est tout simple. Le récit commence au

début (la croix rouge dans le schéma) et va jusqu'à la fin

de l'intrigue sans quitter sa ligne temporelle de vue. Cela correspond à

la majorité des histoires : elles commencent par le début et se

terminent par la fin.

IV.2. L'anticipation ou

prolepse

Le deuxième cas, c'est l'ordre in

mediasres. L'auteur annonce à l'avance un

événement qui va avoir lieu plus tard dans la narration

(contraire de l'analepse). L'histoire peut commencer au milieu de l'intrigue,

généralement dans un prologue où l'on découvre le

personnage principal dans une situation compliquée (1). L'histoire

retourne ensuite au tout début de l'intrigue (2) et se déroule

ensuite linéairement (3) jusqu'à l'événement

décrit au début du texte. On découvre ensuite ce qui se

passe après.

Les anticipations, ou prolepses, se rencontrent moins

fréquemment que les retours en arrière. Les récits qui s'y

prêtent le mieux sont les Mémoires ou les autobiographies tant

réelles que fictifs. Ici, le narrateur, en racontant ce qui s'est

passé, connaît évidemmentl'avenir et fait parfois usage de

ce savoir.

Considérons l'exemple suivant:

« La raison du plus fort est toujours la

meilleure »

Ici, le narrateur annonce qu'il va bouleverser l'ordre de

présentation chronologique des événements. Il annonce

déjà la fin en tout début de récit.

Cette prolepse a une fonction d'annonce ; elle concoure

à établir la cohérence à long terme du

récit. De façon plus générale, en disant maintenant

(dans R) ce qui adviendra plus tard (dans H), la prolepse fait peser sur le

récit un certain poids destinal. L'intérêt du lecteur se

déplace: la fin (misérable) de l'histoire lui étant

connue, ce n'est plus le désir simple de savoir la suite qui le meut,

mais une curiosité plus complexe, et sans doute plus

mélancolique: celle de connaître les rouages inflexibles d'une

intrigue de prédestination.

IV.3.Le retour en

arrière, le flash-back ou l'analepse

Le troisième cas, c'est l'ordre de type

récit picaresque. Le récit picaresque retrace la vie

d'un personnage de ses débuts à son ascension sociale, du point

de vue du personnage lui-même des années plus tard. De ce fait,

l'histoire commence à la fin, à une époque où le

héros est heureux (1). Il y a généralement un prologue

où celui-ci explique ce que le lecteur va lire, puis le récit

redémarre au début de l'intrigue (2) et suit ensuite une

continuité linéaire (3) jusqu'à la fin.

Une analepse, c'est le retour en arrière dans le temps,

la déchronologie, ou encore toute évolution après coup

d'un événement antérieur au point de l'histoire où

l'on se trouve, et qui joue, le plus souvent, la fonction explicative,

permettant ainsi de donner de l'information et d'éclaircissement sur des

situations passées. L'auteur revient ainsi sur un épisode

passé de l'histoire afin de mieux expliquer l'action ou afin de

compléter le portrait d'un personnage. L'analepse suspend le rythme du

récit. Les récits de façon générale usent

beaucoup d'analepses.

L'analepse ou la prolepse peut être interne ou externe.

Les anachronies narratives peuvent aider à

définir certains genres. Leur principale caractéristique est

qu'elle montre que le narrateur connaît bien l'histoire qu'il raconte.

Comme toutes les composantes narratives, analepse et prolepse ne sont pas

fortuites. Elles jouent diverses fonctions dans le texte narratif:

- L'analepse peut avoir une fonction

explicative: elle comble dans ce cas une lacune du récit. Elle peut

aussi avoir une fonction rythmique.

- La prolepse, elle, peut avoir une fonction

prédictive. Dans tous les cas, elle brise pour un temps l'effet de

suspens tant entretenu par le narrateur.

Pour découvrir les anachronies narratives, il importe

de bien noter les changements de temps verbaux et les époques qu'ils

traduisent: les adverbes de temps, les conjonctions de coordination, la mise en

page, les marques graphiques; les indications temporelles.

Pour chaque anachronie narrative, on peut déterminer ce

qu'on appelle la portée et

l'amplitude.

- La portée c'est la distance

temporelle qui sépare le moment de l'histoire où le récit

s'interrompt et le moment de l'histoire où commence l'anachronie.

- L'amplitude, elle, désigne la

durée de l'histoire couverte par le récit anachronique. C'est le

temps couvert par la digression.

Ce ne sont bien sûr pas les trois seuls qui existent.

On retrouve parfois par exemple des textes sans intrigue ou avec une intrigue

à reconstruire (comme dans les hypertextes papiers ou en ligne par

exemple, ou dans Les livres dont vous êtes le

héros !), ou alors avec des allers et retours du passé

au présent (le premier tome

du Sorceleur d'AndrejSapkowski, par exemple, en est un

très bon exemple). De plus, ces ordres de récits sont très

classiques, c'est à vous de vous amuser par la suite à les

modifier et à en faire quelque chose de nouveau.

IV.4. La fréquence

La récursivité est l'un des caractères

fondamentaux de l'art narratif. L'auteur, maître de son récit, a

toujours le choix de mettre au premier plan tel ou tel événement

et ce selon le degré d'importance. Dans cette intention, il est

très fréquent dans les productions romanesques de constater la

redondance de certains événements ou segments narratifs

constituant ainsi l'un des aspects foncier et intrinsèque de la

temporalité narratives. Par ailleurs, « un énoncé

narratif, selon Genette (1972 : 145), n'est pas seulement

produit, il peut être reproduit, répété une ou

plusieurs fois dans le même texte. » Donc, de cette

faculté de répétition des événements

contés se découle quatre types de relations comme le souligne

Genette dans Figures III (1972 :146) :

« Très schématiquement, on peut

dire qu'un récit, quel qu'il soit, peut raconter une fois ce qui s'est

passé une fois, n fois ce qui s'est passé n fois, n fois ce qui

s'est passé une fois, une fois ce qui s'est passé n

fois. »

On distingue ainsi, troisrelations possibles respectivement

à la définition de Genette dans figures III :

- le mode singulatif : le narrateur raconte une fois

ce qui s'est passé une fois (ou n fois ce qui s'est passé n

fois). Typique du récit d'action. (tR=1; tH=1)

- le mode répétitif consiste à

raconter plusieurs fois ce qui s'est passé une fois.

Typique du roman épistolaire du XVIIIe (pour montrer

les différences psychologiques), ou de nombreux romans contemporains

(pour relativiser la vérité des choses). (tR=n; tH=1).

- le mode itératifconsiste à raconter

une fois ce qui s'est passé plusieurs fois. Il évoque l'habitude

et la monotonie. Le mode itératif en est exprimé en

général à l'imparfait. (tR=1; tH=n).

CONCLUSION PARTIELLE

L'analyse de cette partie qui est l'approche conceptuelle,

nous a permis d'une part de clarifier les termes qui entretiennent des

relations avec la temporalité narrative. On a ainsi abordé la

notion de temps où on a élucidé les différents

types de temps puis les temps verbaux dans l'univers romanesque. D'autre part

l'analyse a permis de voir les mouvements temporels possibles dans un roman.

Tous ces éléments vus dans ce chapitre permettront de bien

appréhender la temporalité narrative qui constitue l'objet de

notre étude dans le Crime Parfait d'Adama Amadé

SIGUIRÉ.

CHAPITRE II. PRÉSENTATION ET ANALYSE DU CORPUS

D'ÉTUDE