|

évaluer la contribution de projets de scolarisation non formelle au système scolaire au Burkina Faso. Cas de la stratégie de scolarisation accélérée/passerelles (SSAP) de 2015 à 2019.par Mamoudou TAO Ecole supérieure de microfinance de Ouaga 2000 - Master 2 en gestion de projets 2019 |

9 II. REVUE DE LITTERATURECette partie passe en revue les auteurs qui ont traité des thèmes ayant un lien avec le présent sujet de recherche. Ainsi, l'éducation comme tous les projets qui s'y rattachent est au centre des réflexions et représente un thème autour duquel sont engagés différents auteurs. C'est pourquoi, pour mieux cerner notre sujet d'étude nous avons procédé à une lecture d'ouvrages généraux et spécifiques, des mémoires ainsi que des revues portant sur la question de l'éducation en général et celle du milieu rural en particulier, et des écrits portant sur l'évaluation des projets de développement sur lesquels nous allons nous y appesantir. L'examen de la littérature, nous a permis de nous rendre compte que la question de l'éducation aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine est une préoccupation et intéresse des bailleurs. Ainsi, nous avons jugé bon de structurer l'essentiel des informations autour des axes qui essaient d'embrasser la globalité de notre sujet: ? Education et développement en milieu rural ; ? Evaluation de projet/ programme A. EDUCATION ET DEVELOPPEMENT EN MILIEU RURALLa question de l'éducation est diversement abordée par les auteurs, c'est ainsi que Joseph KI-ZERBO (1990) constate que les enfants ruraux manifestent un retard significatif dans la scolarisation. Il souligne que l'éducation est placée au coeur du développement et dénonce qu'une société qui renonce à prendre en charge sa jeunesse et à lui doter des outils d'une promotion optimale, enterre son propre avenir. Pour lui, l'ouverture d'accès à l'éducation à un nombre plus grand d'enfants, de jeunes et d'adultes, la réduction des disparités et les exclusions de fait constatés au niveau des populations rurales et suburbaines, de la petite enfance, des femmes, des enfants en situation difficile sont autant de domaines nécessaires à la mobilisation des énergies. L'intégration de l'éducation dans une dynamique de progrès économique, social et culturel constitue un facteur de développement. Ainsi, la FAO3 indique que l'école en milieu rural a pour vocation de promouvoir, guider et développer les compétences intellectuelles, morales et techniques des enfants des campagnes. Elle doit les préparer à affronter, comprendre et résoudre des problèmes spécifiques, qui s'opposent à l'amélioration de leur niveau de vie, à la fois dans le monde où ils sont nés et lorsqu'ils migrent vers les villes. 3www.fao.org/docrep/009/t3725f/T3725F02.htm consulté le 29 juin 2019 10 Alain Mingat et al. (2010) estime que l'accès à la scolarisation dépend de la disponibilité de l'école et de l'engagement des parents eu égard au coût lié à la scolarisation. Pour Pierre J. Kamano et al. (2010), les effets de l'éducation embrassent plusieurs domaines en campagne comme la pauvreté, la santé et l'alphabétisation des adultes. L'éducation est un puissant instrument dans l'adoption des comportements sociaux « modernes ». David Atchoarena et Lavinia Gaspereni(2005) estiment dans la même logique que si les ruraux sont plus pauvres c'est en partie parce qu'ils vivent dans des zones reculées, sont en mauvaise santé et analphabètes, comptent d'avantage d'enfants par adulte et travaillent dans des professions dangereuses de faible productivité. Pour ces auteurs, l'éducation primaire est la potion incontournable pour éradiquer les fléaux sociaux et réduire la pauvreté en milieu rural. Pierre-Louis Gauthier et Odile Luginbühl (2012) expliquent, pour leur part que la création de l'école en milieu rural répond à une demande des classes populaires et à un souci d'égalité devant l'accès à l'instruction, dans des contextes sociétaux majoritairement ruraux. Ils soulignent que les enjeux sociétaux de l'école en milieu rural sont comme des lien sociaux et gages de l'égalité devant l'accès à l'enseignement. Pour eux, « les différents dispositifs de modulation de l'espace éducatif rural par des regroupements... sont peu connus et mériteraient une évaluation fine qui n'existe pas. ». Ils estiment que « pour répondre aux besoins propres à l'éducation dans le milieu rural, la pédagogie a cherché à créer des procédures adaptées à ses publics et invente des stratégies locales. » Jean Ferrier (1996)4 fait remarquer que la scolarisation des élèves en milieu rural est soumise à des contraintes ou exigences souvent divergentes, quand elles ne sont pas contradictoires, selon que l'on se place du point de vue de l'État, des collectivités territoriales, des parents d'élèves, des enseignants ou des élèves. L'école en milieu rural, reflet du déclin de l'activité locale, évolue entre exigence de gestion, souci de proximité et demande de qualité. Sa réussite, validée, passe par une circulation des ressources matérielles et humaines au sein de regroupements adaptés et de bassins pédagogiques. C'est ainsi que KI-ZERBO (idem) suggère que pour faire de l'éducation un facteur, un instrument de développement, l'école doit être intégrée au milieu c'est-à-dire que l'école soit l'affaire du village et le village, l'affaire de l'école. 4`' L'école en milieu rural'' Jean Ferrier Revue internationale d'éducation de Sèvres 10/1996, p39 11 De l'avis d'Etienne Brunswic et Jean Valérien (2003), pour assurer une plus grande équité et réduire les disparités entre milieu rural et milieu urbain, il faut développer des initiatives d'absorption en faisant de l'école un droit et non une quête. Comme on le constate, tous ces auteurs prennent le contrepied d'Ivan Illich5 qui estime que la société devrait s'éloigner de l'école. Pour nous, l'éducation est un facteur de développement des sociétés quels que soient les milieux de vie. La ville comme la campagne ont chacune d'elle besoin d'une éducation de qualité pour booster leur développement. B. L'EVALUATION DE PROJET/ PROGRAMMEIl est pertinent de tracer ici un bref historique du développement de l'évaluation de projet et programme. Selon Weiss (1998), c'est à partir de 1850 qu'est arrivé le besoin systématique d'évaluer les effets d'une intervention. En effet, c'est à cette période que les politiques gouvernementales américaines concernant les conditions sociales de la population sont mesurées pour la première fois. En mesurant la différence entre les objectifs et leurs résultats en pratique, les statisticiens ont été les premiers à effectuer des évaluations de programme qui ont réellement influencé les décisions politiques. C'est toutefois le contexte des années 60 qui permet à l'évaluation de programme de prendre un réel essor. En effet, selon Madaus et Stufflebeam, (2004), alors que plusieurs programmes sont mis en place par l'Etat américain pour contrer la pauvreté suivant la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement investit en masse pour l'évaluation de l'efficacité et du rendement des organisations dépendantes des fonds publics. Pour ce qui concerne l'évaluation de programme au sein du domaine de l'éducation, son rôle est primordial. En effet, les plus grands programmes éducatifs tels que les programmes de formation de l'école québécoise du niveau primaire et secondaire, sont évalués lors de leurs différentes phases d'implantation pour guider leurs grandes orientations. L'évaluation produit ainsi une rétroaction périodique concernant les différents aspects du programme (implantation, efficacité, effets non désirés, etc.) utilisée pour effectuer des choix quant à l'avenir de ces programmes. 5 `'Une société sans école `' Ivan Illich volume 1. 2005 p311 12 1. La controverse qui existe au sein de l'évaluation de programmeMême si l'évaluation de programme a acquis ses lettres de noblesse grâce à de nombreux apports lui étant spécifiques, il semble se dégager une évidence selon laquelle elle est confrontée, et ce, depuis son origine, à un paradoxe indéniable. En effet, alors que cette activité est en constante demande compte tenu de sa pertinence pour la prise de décision, il n'en demeure pas moins qu'elle est périodiquement remise en question par les utilisateurs concernant sa capacité à remplir ses fonctions premières, soit produire des jugements suffisamment crédibles pour être acceptés des clients et ainsi, guider les grandes orientations des programmes. Ainsi, suite à une étude des évaluations de programme en Colombie Britannique, Mc David (2001) conclut que l'évaluation de programme n'arrive toujours pas à émettre des jugements suffisamment fondés pour éclairer la prise de décision. Cette étude a été confirmée par celle réalisée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada en 2004.En effet, cette étude, qui porte sur l'analyse de rapports d'évaluation (115) commandés par différents ministères, révèle que 32% des rapports présentent un raisonnement inadéquat pour appuyer leur jugement. En France, l'étude de Toulemonde (2005), sur l'utilisation des évaluations de programme dans la région du Limousin, stipule qu'il y a relativement peu de clients qui utilisent les jugements qu'elle produit pour orienter l'avenir de leur programme. Finalement, selon les analyses de Virtanen et Uusikyla (2002) qui ont réfléchi sur la complexité des programmes sociaux, la pratique actuelle de l'évaluation de programme ne permet pas, pour le moment, de poser un jugement qui prend en considération toute la complexité des programmes. 2. Des auteurs ont tenté de trouver une explication à ce phénomène.Pour Guba6 (1972) cette situation serait attribuable à la difficulté éprouvée par les évaluateurs à bien cerner la spécificité de la démarche d'évaluation de programme. Ainsi, les évaluateurs comprendraient mal le processus permettant d'identifier les critères qui devraient être logiquement liés au contexte du programme et à celui de son évaluation. Guba (1972) et Scriven (1995) introduisent qu'il y aurait un processus spécifique à l'évaluation et que ce serait une mauvaise application de ce dernier qui pourrait nuire à la formulation d'un jugement fondé. 6The Failure of Educational Evaluation,

1972,journal de l'éducation, Washington, volume 9, numéro 5,

traduit 13 3. Les critères d'évaluationLe but d'une évaluation est d'analyser les effets d'un programme et de porter un jugement. Ce jugement s'articule autour d'une palette de critères. a. Les critères du CAD (Comité d'Aide au Développement) de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) Cinq critères recommandés par le CAD font référence dans le domaine du développement : ? Pertinence ? Efficacité ? Efficience ? Impact ? Viabilité a.1.La pertinence Mesure selon laquelle les objectifs de l'action correspondent aux attentes des bénéficiaires et aux besoins du territoire. La pertinence concerne la valeur ajoutée du projet. Sa mise en oeuvre est-elle motivée ? La pertinence d'un projet repose principalement sur sa conception. Elle concerne la mesure dans laquelle les objectifs envisagés par le projet répondent correctement aux problèmes identifiés ou aux besoins réels. La pertinence doit être évaluée tout au long du cycle du projet. Dans l'hypothèse où des changements se produiraient tant au niveau des problèmes initialement identifiés, que du contexte (physique, politique, économique, social, environnemental ou institutionnel), une mise au point ou une nouvelle orientation devrait être donnée. La pertinence concerne l'adéquation du projet avec les problèmes à résoudre à deux moments donnés : lors de sa conception et lors de son évaluation. a.2.L'efficacité L'efficacité décrit la réalisation des objectifs. C'est la comparaison entre les objectifs fixés au départ et les résultats atteints : d'où l'importance d'avoir des objectifs clairs au départ. L'intérêt est de mesurer des écarts et de pouvoir les analyser. 14 a.3.L'efficience L'efficience concerne l'utilisation rationnelle des moyens à disposition et vise à analyser si les objectifs ont été atteints à moindre coût (financier, humain et organisationnel). Le critère d'efficience mesure la relation entre les différentes activités, les ressources disponibles, et les résultats prévus. Cette mesure doit être quantitative, qualitative et doit également porter sur la gestion du temps et du budget. La question centrale que pose le critère d'efficience est «le projet a-t-il été mis en oeuvre de manière optimale ?» Il pose la question de la solution économique la plus avantageuse. Il s'agit donc de voir si des résultats similaires auraient pu être obtenus par d'autres moyens, à un coût moins élevé et dans les mêmes délais. a.4.L'impact L'étude de l'impact mesure les retombées de l'action à moyen et long terme ; c'est l'appréciation de tous les effets, du projet sur son environnement, effets aussi bien positifs que négatifs, prévus ou imprévus, sur le plan économique, social, politique ou écologique. C'est l'ensemble des changements significatifs et durables dans la vie et l'environnement des personnes et des groupes ayant un lien de causalité direct ou indirect avec le projet. L'impact porte sur les relations entre le but (ou l'objectif spécifique) et les objectifs globaux du projet. En d'autres termes, l'impact mesure si les bénéfices reçus par les destinataires ciblés ont eu un effet global plus large sur un plus grand nombre de personnes dans le secteur, la région ou le pays dans son ensemble. Cette analyse devra dans la mesure du bien être aussi bien quantitative que qualitative. a.5.La durabilité (pérennité, viabilité) Le cinquième critère, la durabilité (ou encore pérennité ou viabilité), vise à savoir si les effets du programme perdureront après son arrêt. C'est l'analyse des chances que les effets positifs de l'action se poursuivent lorsque l'aide extérieure aura pris fin. La viabilité, permet de déterminer si les résultats positifs du projet (au niveau de son objectif spécifique) sont susceptibles de perdurer une fois taris les financements externes. Viabilité financière mais aussi opportunité de reproduire ou généraliser le programme à plus grande échelle. 15 b. Les critères de la Commission européenne La Commission européenne s'appuie sur les critères du CAD et en ajoute deux critères supplémentaires : - la cohérence/complémentarité - la valeur ajoutée communautaire Ces critères sont spécifiques aux objectifs poursuivis par l'Union Européenne (UE) et à son identité mais leurs sens peuvent être réintroduits dans une palette de critères plus vaste : Parmi les critères récurrents on peut retenir :

Quel est l'apport du projet, quels bénéfices en tirent les bénéficiaires ? La société en général ?

A quel point peut-on identifier des dynamiques positives même si les résultats ne sont pas atteints ? 4. Modèle de référence de l'étudeDans le cadre de cette étude nous allons nous référer au modèle de la Commission européenne en nous focalisant sur les deux critères supplémentaires que la Commission a ajoutés aux critères du CAD. Il s'agit des deux critères suivants : - la cohérence/complémentarité - la valeur ajoutée communautaire En fonction de notre problématique nous allons retenir les trois critères spécifiques suivants : 17 Critère 1 : La cohérence externe/complémentarité Ce critère est en lien avec le critère de pertinence. Il s'agit de vérifier les aspects suivants : le projet répond-t-il effectivement à un besoin, combien de structures sont-elles attelées à y répondre ? Les structures sont-elles complémentaires ou en situation de concurrence ? Critère 2 : La couverture Quelle est la proportion de bénéficiaires ou d'usagers par rapport à la population cible de départ ? A-t-on atteint les plus précaires ou les plus accessibles ? Critère 3 : L'utilité Quel est l'apport du projet, quels bénéfices en tirent les bénéficiaires ? La société en général ? Les différentes parties de ce chapitre nous tracent des sillons qui nous permettront sans doute de mieux peaufiner notre étude. La revue de littérature a facilité l'orientation du thème justifié dans la problématique. III. CLARIFICATION CONCEPTUELLEA. EDUCATIONLe terme éducation, selon le dictionnaire de sociologie recouvre toute activité sociale visant à transmettre à des individus l'héritage collectif de la société où ils s'insèrent. Son champ de compréhension inclut alors tout autant la socialisation du jeune enfant par sa famille, la formation reçue dans des institutions ayant une visée éducative explicite (école, mouvements de jeunesse) ou dans le cadre de groupements divers (associations sportives, culturelles, groupes politiques, mass-média, etc.). Pour Emile Durkheim (1956 :74), l'éducation est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objet de susciter chez l'enfant un certain nombre d'états physiques, intellectuels et moraux que réclament de lui et la société politique dans son ensemble et le milieu auquel il est particulièrement destiné. De ces deux définitions précédentes, il ressort que l'éducation inclut des compétences et des éléments culturels caractéristiques socioculturels et politiques. 18 L'éducation utilisée par la SSA/P qui est concernée par notre étude fait partie de l'éducation non formelle car ce sont des activités d'éducation et de formation, structurées et organisées dans un cadre non scolaire mais dans des centres à passerelle. Pour ce qui est de la scolarisation, il s'agit de l'ensemble des activités d'éducation dévolu dans un cadre scolaire. C'est le fait d'être inscrit à l'école dans un cadre règlementaire. B. PASSERELLEPour Bago L. (2010), la passerelle peut être comprise comme un moyen de transfert, de passage d'apprenants d'un système de formation à un autre. Elle est une structure d'éducation non formelle chargée de l'encadrement et de la formation spécifique dont ont besoin les apprenants pour leur transfert dans les structures formelles. Pour notre part la passerelle est une opportunité, un point de jonction ou de liaison qu'on offre aux sortants d'un sous-système pour accéder à un autre c'est-à-dire le passage du formel au non formel et vice-versa. Dans le cadre de la présente étude, c'est un centre d'apprentissage/formation qui récupère les apprenants de 9 à 12 ans non scolarisés et déscolarisés précoces pour les insérer dans le système d'enseignement classique qu'il faut évaluer après un certain temps de mise en oeuvre. C. PROJET ET EVALUATION DE PROJET1. Le projet« Le mot « projet » tire son origine du mot latin projectare, qui signifie « jeter devant soi», il ressort que chaque projet est unique à son genre et se limite dans le temps et dans l'espace, a un cycle de vie, se développe dans un environnement ou un contexte avec des contraintes et demande l'implication de plusieurs acteurs pour la mise en oeuvre. » selon GANOU Sékou Serge7. Selon l'Association Française de Normalisation (AFNOR), un projet est «un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d'atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques, telles que les contraintes de délais, de coûts et de ressources ». 7Mémoire de fin de cycle gestion des projets et programmes 19 Le projet est alors une intention de changer une situation problème en une faveur ou opportunité 2. L'évaluationEvaluer c'est apprécier la qualité pour faciliter la décision, mais aussi évaluer c'est comparer. La comparaison dont il est question ici peut prendre trois formes, elle peut être : - Normative : il s'agit ici de comparer ce qui est aujourd'hui à ce que l'on a voulu faire ou à ce qui devrait être. - Positive : comparer ce qui est aujourd'hui à ce qui était avant le projet ou également à comparer ce qui est avant le projet à ce qui serait après et pendant le projet. - Conjecturale : comparer ce qui est aujourd'hui avec le projet à ce qui serait aujourd'hui si le projet n'était pas intervenu. Dans le cadre de cette étude, il est question d'une action visant à mesurer l'efficacité dans la réalisation des activités menées par le projet et de proposer si nécessaire les moyens d'amélioration pour des performances plus élevées. 3. L'efficacitéC'est la comparaison entre les objectifs fixés au départ et les résultats atteints à la fin du projet/programme, tant du point de vue quantitatif que qualitatif (d'où l'importance d'avoir des objectifs clairs au départ). L'intérêt est de mesurer les écarts et de pouvoir les analyser. Cette étude vise à mesurer le degré de réalisation des activités menées dans le cadre du projet et d'analyser les écarts constatés. 4. Les indicateurs retenus dans le cadre de cette étudeLes indicateurs retenus dans le cadre de cette étude ont été choisis sur la base des trois hypothèses qui devront être vérifiées ou infirmées au terme de cette étude. ? Le nombre d'acteurs locaux impliqués et le nombre d'enfants bénéficiaires, ? le taux de maintien des apprenants, ? le taux de transfert des apprenants. 20 Conclusion du Chapitre IA ce niveau de notre travail, le choix du thème est éclairé et justifié avec des objectifs plus précis qui nous guideront dans la suite de l'étude. La revue de littérature ainsi que la clarification conceptuelle ont permis d'harmoniser les compréhensions et de comparer les différents documents lus. 21 CHAPITRE II : CADRE METHODOLOGIQUE DEL'ETUDE Ce chapitre porte sur le cadre méthodologique et nous permet de faire la présentation de la population mère de l'étude, l'échantillonnage et la stratégie de recherche. Aussi nous donne-t-il l'occasion de découvrir les difficultés et les limites de l'étude.

A. POPULATION DE L'ETUDEEn rappel, notre thème de recherche est : évaluer la contribution de projets de scolarisation non formelle au système scolaire au Burkina Faso : cas de la Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle (SSA/P) de 2015 à 2019. Notre recherche porte sur une population spécifique composée d'élèves, de parents d'élèves, d'enseignants, des acteurs du système éducatif déconcentrés et centraux ; les autorités départementales et communales et les responsables de mise en oeuvre du projet La population de l'étude ou encore population mère représente les groupes cibles et les personnes ressources auxquels nous nous sommes intéressés pour collecter les informations relatives à notre recherche. Pour la population cible, nous avons identifié les acteurs de mise en oeuvre du projet et du système éducatif dans la commune de Bagaré. B. ECHANTILLONNAGEC'est une méthode utilisée pour déterminer une proportion significative à partir de la population mère. Dans la présente recherche, la représentativité statistique de l'échantillon n'a pas été considérée. Cependant, nous avons retenu des effectifs relativement importants et significatifs de la population d'étude pour garantir la fiabilité des informations recueillies. . En effet, parmi les différentes techniques de la méthode d'échantillonnage non probabiliste, nous avons privilégié la technique d'échantillonnage selon les choix raisonnés qui a la caractéristique d'être formée de sujets qui détiennent une information juste et fiable comme par exemple : les présidents du Comité Villageois pour le Développement (CVD), les encadreurs pédagogiques, les enseignants, les animateurs des centres, les élèves et les parents d'élèves, les conseillers municipaux, les acteurs de mise en oeuvre du projet, l'administration centrale et déconcentrée. 22 Le choix de cette technique d'échantillonnage se justifie par le manque de moyens et le délai d'étude pour pouvoir rencontrer tous les acteurs et dans le souci d'obtenir une information fiable et exacte. Notre étude qui se veut essentiellement quantitative bien qu'elle ait fourni aussi des données qualitatives, nous a permis d'opter pour la méthode d'échantillonnage non probabiliste. Cette méthode nous a permis de contacter la population qui était disponible à répondre aux différentes questions jusqu'à l'obtention de 90,90% du nombre d'enquêtés prévu à atteindre. L'échantillon de l'étude est constitué comme suit dans le tableau ci-dessous : Tableau 2 : La taille de l'échantillon L'échantillon obtenu à partir de la technique d'échantillonnage par choix raisonnés est constitué 65 personnes et composé de :

C. STRATEGIE DE RECHERCHEDans le souci d'obtenir des données diversifiées, nous avons utilisé la combinaison de deux méthodes : celle quantitative avec un questionnaire combiné à l'exploitation des données 23 statistiques comme outil de collecte des données et celle qualitative avec un guide d'entretien semi-structuré comme outil de collecte des données. Cette section se donne comme ambition de présenter les techniques et outils de la recherche, et le traitement des informations collectées. Alors, la stratégie de recherche se base sur la recherche documentaire, l'observation participante et les entretiens. Elle nous a permis d'effectuer différentes démarches relatives à la collecte des données. 1. La recherche documentaireLa recherche documentaire s'est effectuée en plusieurs étapes et a permis la construction de l'objet de recherche de la présente étude. Cette recherche documentaire a porté essentiellement sur les questions de l'évaluation de projet, de l'effet des projets et programmes en éducation et les actions des ONG dans le domaine éducatif. Tout ce travail documentaire a été effectué en partie dans les centres documentaires et bibliothèques de divers organismes dont la Direction Générale de Etudes et des Statistiques Sectorielles (DGESS), la Direction Générale de la Recherche en Education et de l'Innovation Pédagogique (DGREIP), la bibliothèque centrale de l'Université Joseph Ki Zerbo, du Centre culturel Français George Meulés, de l'Association Formation Développement et Ruralité (AFDR), la Fondation Stromme Burkina Faso, la DPEPPNF du Passoré et la CEB de Bagaré. 2. L'observationDans le cadre de notre travail, nous avons eu recours aussi à l'observation libre. Il s'agit de cette curiosité que nous avons toujours manifestée en étant attentif aux différents acteurs du projet chaque fois que nous nous rendions sur le terrain. L'observation participante à travers les activités menées par les acteurs du projet nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement du dispositif du projet. Nous avons suivi des séances de sensibilisation, d'identification et de recrutement des bénéficiaires sur le terrain. 3. Le guide d'entretienA ce niveau nous avons utilisé un questionnaire pour recueillir des données concernant les réalisations du projet. L'administration du questionnaire s'est déroulée de mai à juin 2019. Les entretiens se sont déroulés dans les villages couverts par le projet et le chef-lieu de la commune et les services rattachés au projet au niveau régional et central. 4. Le traitement des donnéesAprès la collecte des données qui ont été traitées sur la base d'éléments statistiques élémentaires (effectif et pourcentage), nous avons procédé à leur dépouillement manuel au cours duquel nous les avons codifiées. Ainsi, nous avons abouti à la construction de tableaux nécessaires à l'analyse de nos résultats. II. DIFFICULTES ET LIMITES DE LA RECHERCHEA. DIFFICULTESNous avons rencontré des difficultés dans la réalisation de cette étude qui sont entre autres : ? l'indisponibilité de certaines personnes ressources comme les animateurs qui sont partis avec la fin du projet de beaucoup de villages et des superviseurs qui n'ont pas facilité la collecte des données; ? la difficulté d'exploitation des données surtout statistiques qui manquent souvent de concordance entre les différentes structures. ? L'accès difficile des données de l'ONG, PTF, notamment le coût du budget du projet. B. LIMITESLa principale limite propre à notre étude est l'impossibilité de généraliser nos résultats vue la méthode de recherche utilisée qui est non probabiliste et qui ne donne pas une chance égale à chaque élément de la population d'être choisi. Pourtant, cette méthode nous a permis d'aller plus en profondeur exploiter des données et de mieux cerner leur contenu. 24 Conclusion du chapitre II25 A ce niveau de notre travail, nous pouvons retenir que la méthodologie utilisée n'est pas exempte de toute critique. Mais elle a permis de déterminer la stratégie de recherche, de l'échantillonnage, et de situer les limites de la recherche. La définition des concepts a harmonisé la compréhension et les indicateurs retenus serviront de base de vérification des hypothèses. 26 DEUXIEME PARTIE : CADRE PRATIQUE DEL'ETUDE 27 La deuxième partie du présent travail nous guide dans l'étude à travers ses deux chapitres. Le premier, qui présente le cadre de l'étude et le second qui nous renseigne sur la présentation, l'analyse des résultats, les remarques et les recommandations faites aux différents acteurs. CHAPITRE III : PRESENTATION DU CADRE DEL'ETUDECe chapitre nous expose les résultats des différentes recherches à savoir documentaire, observation et enquêtes. Ils seront détaillés dans leurs différentes parties appuyées par des tableaux, des images et graphique I. PRESENTATION DE LA ZONE DE L'ETUDE ET DUPROJET DE LA SSA/PA. PRESENTATION DE LA COMMUNE DE BAGARENotre étude s'est déroulée dans la zone d'intervention du projet à savoir la commune de Bagaré dans le Passoré au Nord du Burkina. Cela dans la perspective de remonter du niveau régional au national. Ainsi, en 2006, le dernier Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH 2006) comptabilise pour cette commue, 23 168 habitants dont 23 villages : Bassantinga, Bibiou, Bisma, Darigma, Gaon, Gobila, Gorpouly, Kalla, Kénéma, Kiendembaye, Kinkan, Korro, Nionniongo, Niouma, Ouindnongtenga, Pangtenga, Rabouglitenga, Siguinonguin, Souri, Tagho, Tamesbaongo, Tanghin, Zougo. La population est essentiellement agricole avec une faible participation à l'élevage et au commerce. Le taux de scolarisation est 119,4% pour l'année scolaire 2017-2018 selon les données statistiques de la Direction Provinciale de l'Education Préscolaire, Primaire et du Non Formel (DPEPPNF) du Passoré. A cette même année 2019, la commune compte trente-trois (33) écoles dont vingt et sept (27) publiques et six (06) privées (medersa) plus un (1) centre à passerelle.

28 La carte administrative de la commune de Bagaré 29 B. PRESENTATION DU PROJETLa Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle (SSA/P) est une innovation éducative permettant aux enfants (garçons et filles) de 9 à 12 ans, non scolarisés ou déscolarisés précoces, d'être transférés au CE2 (4ème année de l'école primaire) ou à défaut dans les classes de niveau inférieur, après neuf (9) mois d'enseignement. Elle est une alternative éducative née au Mali en 2004 sur l'initiative de la Fondation STROMME Afrique de l'Ouest. Actuellement, elle est mise en oeuvre dans trois pays d'Afrique de l'Ouest dont le Mali, le Niger et le Burkina. La SSA/P a été mise en oeuvre pour la première fois en 2006 au Burkina Faso et en Octobre 2015 dans la commune de Bagaré au Passoré. Elle poursuit les objectifs suivants : ? Permettre aux enfants exclus du système scolaire, âgés de 9 à 12 ans, d'intégrer ou de réintégrer le système éducatif formel ; ? Accroître le taux brut de scolarisation en vue d'une contribution à l'atteinte des objectifs de l'EPT et de ceux du Millénaire pour le Développement ; ? Réduire le travail des enfants par la scolarisation ; ? Promouvoir le droit de l'enfant et de la fille en particulier par l'accès à l'éducation et aux pièces d'état civil ; ? Promouvoir l'emploi local. L'approche pédagogique utilisée est celle en vigueur dans le pays d'intervention, la Pédagogie Par Objectif (PPO) au Burkina Faso. Elle consiste en un apprentissage accéléré de deux mois de langue nationale pour permettre à l'apprenant de savoir lire, écrire et calculer. La langue nationale est utilisée comme medium d'enseignement dans les deux premiers mois pour faciliter l'apprentissage du français. Les sept (7) mois restant de l'année scolaire sont consacrés à l'enseignement du français fondamental sur le condensé du programme officiel de l'enseignement classique des première, deuxième et troisième années du primaire. Concernant la lecture et l'écriture trois à quatre lettres/sons sont enseignés par séance. Quant au calcul, son enseignement se fait par couplage c'est-à-dire l'addition /soustraction et la multiplication/division au cours de la même séance. 30 A l'issue des neuf mois d'enseignement, les apprenants sont évalués et transférés dans les écoles classiques de proximité selon les modalités suivantes : ? pour le transfert au CE2 (4ème année) : les apprenants ayant eu une moyenne supérieure ou égale 4,50 sur 10; ? pour le transfert au CE1 (3ème année) : les apprenants ayant eu une moyenne supérieure ou égale à 3 et inférieure à 4,50 sur 10. 1. Les étapes de mise en oeuvre de la passerelle Pour la mise en oeuvre des centres à passerelle plusieurs étapes sont observées :Choix de la zone d'intervention Par rapport au choix de la zone d'intervention, l'ONG procède en premier lieu à une étude de terrain. Elle consiste à recueillir les informations à différents niveaux à savoir les communautés villageoises, les responsables communaux et les autorités scolaires et administratives. L'objectif de l'étude est la scolarisation d'enfants ayant dépassé l'âge d'être inscrit en 1ère année de l'école primaire. Ces informations sont capitalisées et permettent de faire un résumé synthétique (rapport d'étude/enquête de terrain) assorti des statistiques et autres problèmes/faiblesses du système éducatif dans la zone concernée. Le rapport d'étude de milieu détaille toute la situation scolaire et présente un répertoire des communes et villages qui présentent un nombre important d'enfants non scolarisés et déscolarisés dont la tranche d'âge est comprise entre 9 et 12 ans. 2 . Sélection des villagesa. Information des villages de la zone sélectionnée Elle se fait à travers des avis de manifestation d'intérêt qui sont généralement disponibles au niveau des Communes. Les communautés passent au niveau des mairies pour remplir ses fiches. Elles sont appuyées par les agents de l'ONG qui opèrent sur les centres à passerelle. En marge des avis de manifestation d'intérêt, l'ONG fait également la promotion de la passerelle à travers les radios locales de proximité pour permettre aux populations de mieux comprendre le programme et les critères d'intervention dans un village.

Le choix des villages se fait en séance de travail entre le responsable du programme et les autorités communales après une analyse approfondie des résultats des visites de terrain. La liste des villages retenus est remise à la mairie qui les informe à travers les radios locales et/ou des correspondances. 3. Prise de Contact avec les acteurs des centres à passerelleL'ONG de mise en oeuvre organise à la Mairie, Préfecture ou à l'Inspection selon la disponibilité et l'ouverture des autorités locales une rencontre d'échanges sur le projet des centres à passerelle. Les rôles de chacun des acteurs sont : + La mairie : la mairie participe au choix des villages, à la sensibilisation au suivi des centres. + Les Comités de Gestion : inscription des apprenants, suivis du centre (matériels et équipements, nourriture et logement de l'animateur), sensibilisation des parents d'élèves. + L'Inspection : supervision, formation, appui-conseil, transfert des apprenants + Les directeurs d'école : supervision, appui-conseil, accueil des apprenants transférés, formation, sensibilisation. + Le préfet : Appui-conseil, sensibilisation + Les communautés : Suivi des enfants et gestion du Centre. 32 4. Mise en place des comités de gestion des centres (CGS)Au niveau de chaque village retenu un comité de gestion est mis en place en Assemblée Générale, avec l'appui des agents de mise en oeuvre des centres à passerelle. Cependant dans les villages où il existe déjà un comité de gestion, ce comité est automatiquement reconduit avec l'accord des communautés et ce avec des tâches, pour les travaux spécifiques liées au centre à passerelle. Ils sont aussi formés sur les stratégies des centres à passerelle ainsi que les rôles et responsabilités. Ils interviennent dans la sensibilisation des parents d'élèves sur l'éducation et dans le suivi des auditeurs dans la mesure où ils sont contactés par les animateurs par rapport à l'absence prolongée d'un auditeur et par rapport à certains comportements (indisciplines des auditeurs dans les classes). Les membres des comités de gestion organisent des rencontres avec les parents d'élèves dans le cadre du choix des écoles de destination probable. Ils rencontrent aussi les directeurs des écoles de destination respective. En un mot les comités de gestion font les négociation/plaidoyer en faveur des auditeurs. 5. Recensement des apprenants et équipement des centresLe recensement des apprenants se fait également en séance de travail qui réunit l'agent de l'ONG de mise en oeuvre en l'occurrence le superviseur et le coordonnateur, les membres des Comités de Gestion, les présidents CVD, les conseillers municipaux et les parents des apprenants. Mais il faut noter que dans la plus part des cas, cela se fait en saison hivernale, au moment des travaux champêtres. Ce qui ne facilite pas le travail de réunion de tous les acteurs. 6. Signature des Protocoles de partenariat avec les villages sur la gestion des équipements et du centreAprès la mise en place des comités de gestion, un protocole de partenariat est établi entre l'ONG et les membres du comité dont le chef de village est membre d'honneur signataire. Ce protocole définit les engagements de la communauté et ceux de l'ONG par rapport à la gestion du centre et des équipements. 33 7. Appel à candidature et recrutement des animateurs de centreEn prélude au recrutement des animateurs de centre l'ONG procède à un appel à candidature des animateurs de centres à travers des avis sur les antennes des radios locales et des affichages au niveau des mairies et de ses représentations locales (bureaux locaux). La sélection des animateurs de centre se fait en trois(03) phases, à savoir : ? la sélection des dossiers de candidature, ? le test écrit, ? et le test oral, Mais il faut noter que les animateurs trouvent du népotisme dans le recrutement. Tous les admis répondent bien au critère et profils requis, mais n'ont pas les mêmes chances d'être retenus selon notre enquête terrain mai 2019. 8. Formation des animateurs de centre La formation se fait en atelier après le recrutement avec l'appui de l'Inspection.Dès la proclamation des résultats, les animateurs sont informés de la date de formation pré établie. Cette formation a pour but d'équiper techniquement les futurs animateurs par rapport à leur rôle à jouer dans la passerelle. La formation se fait selon un système de cours participatif en journée continue de 8 h à 17h30 avec deux pauses. Cet emploi de temps est élaboré en collaboration avec les animateurs ainsi que les normes de l'atelier de formation. Elle dure 21 jours et est assurée par des Conseillers Pédagogiques Itinérants (CPI). 9. Ouverture des centresSelon le programme de la SSA/P, l'ouverture des centres est prévue pour le mois d'Octobre de chaque année scolaire. Cela sous-entend que leur équipement se fait bien avant l'ouverture. Chaque centre doit avoir au moins 25 enfants et au plus 30 enfants. L'apprentissage : l'apprentissage dans les centres se fait en 2 étapes par l'animateur : ? 45 jours à 2 mois d'apprentissage en langue locale ? 7 mois d'apprentissage en Français fondamental et des Compétences de vie courante. 34 A la fin de chaque étape, une évaluation est faite.la dernière évaluation est assurée par un Directeur d'école et un enseignant du Cours Elémentaire (CE) de l'école de transfert. 10. Suivi / Supervision des centresLe centre une fois opérationnel est régulièrement suivi par le personnel du programme qui fait des visites de supervision. En marge de ces suivis systématiques des rencontres périodiques dites pédagogiques sont organisées. De façon générale, le suivi des centres se fait à plusieurs niveaux : les parents d'élèves constituent un niveau de suivi dans la mesure où ils assurent l'assiduité et la ponctualité de leurs enfants. Les animateurs constituent un deuxième niveau de suivi surtout qu'ils sont les plus proches des auditeurs et apprécient leur compréhension et leur niveau d'avancement. Les comités de gestion constituent un troisième niveau de suivi avec toute leur implication dans la gestion des centres. Les Coordinateurs / superviseurs constituent un quatrième niveau de suivi à travers les visites, les conseils techniques et le remplissage des fiches de supervision. Chaque centre doit recevoir au moins deux visites du superviseur par mois. Les agents de terrain supervisent les activités des centres et la direction de l'ONG de mise en oeuvre effectue des visites trimestrielles de terrain pour suivre le travail de l'équipe de terrain. Les autorités scolaires (Inspection) constituent un cinquième niveau de suivi de tout le processus de la passerelle. Une visite par centre et par trimestre est faite par l'inspection. Au-delà de ces suivis, il y a le suivi des trois points focaux à savoir celui du cabinet du ministre de tutelle, celui de la Direction Technique et le Point Focal terrain à la DGREIP. Chacun de ces points focaux fait un suivi terrain une fois par an sur financement du MENAPLN. Cela s'est toujours fait jusqu'à la création du Secrétariat Permanent des SSA/P (SP/SSAP) en mai 2019 sur recommandation des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) pour remplacer le Secrétariat Permanent Sous Régional des SSA/P (SPSR/SSAP) qui n'existe plus. Il était basé à Bamako et faisait un suivi une fois/an. Son mandat est fini en 2018. 35 La rencontre pédagogique : tous les deux mois, une rencontre pédagogique est organisée par les superviseurs pour pallier aux problèmes qui surgissent lors de l'exécution des séances dans les centres. ? La première rencontre pédagogique avec les animateurs a lieu à la fin de la phase langue locale. ? Les autres rencontres pédagogiques avec les animateurs ont lieu tous les deux mois après le démarrage du français. ? Les rencontres trimestrielles des Comités de Gestion des Centres (CGS) : Chaque mois, une rencontre est organisée avec chaque CGS. 11. Evaluation de niveau des apprenants et restitution des résultats au niveau des villagesA la fin des 9 mois de cours, l'ONG en collaboration avec ses partenaires des centres à passerelle (autorités scolaires, comités de gestion) fixent une date pour le test final. Des sujets identiques pour tous les centres de la province sont administrés le même jour à tous les apprenants. Ils sont choisis par le coordinateur du programme sous l'orientation/conseil d'un conseiller pédagogique des CEB concernées. Les sujets portent sur les disciplines suivantes : le dialogue, le calcul, les compétences de vie courante, la lecture / écriture, le français (grammaire, vocabulaire et conjugaison). Les responsables de l'ONG et celui ou ceux de la CEB sont impliqués dans la supervision du test final. Après le test, la correction des sujets est organisée en collaboration avec les écoles d'accueil en l'occurrence le directeur et un enseignant de CE (Cours Elémentaire). Ainsi, des classes de destination sont choisies/ciblées pour les auditeurs en fonction des moyennes obtenues. Après toutes ces étapes, l'ONG procède à la proclamation des résultats en présence des autorités administratives, communales, villageoises et des parents d'élèves. Les enseignants et les directeurs concernés par les évaluations déplorent leur non implication très souvent dans le choix des sujets et le chevauchement des activités en périodes d'évaluation. Cette période coïncide aussi avec celle des évaluations des écoles classiques selon notre enquête terrain de mai 2019. 36 12. Appui aux comités de gestion des centres à passerelle dans les négociations avec les autorités scolaires et communales pour le transfert des enfantsLe transfert des auditeurs se fait selon un processus qui débute dès l'ouverture des centres. L'ONG prépare le transfert dès les premières sensibilisations dans les villages. Ce sont surtout les membres des comités de gestion des centres qui, sous l'orientation et la facilitation du coordinateur s'investissent pour la préparation du transfert des auditeurs. Ils prennent contact avec les parents d'élèves ainsi que les autorités scolaires afin de faciliter le transfert. La transmission des propositions de transfert est faite par l'ONG à la CEB. Le CCEB, après appréciation, envoie les propositions aux directeurs d'écoles d'accueil. Les propositions de transfert sont mises à la disposition des directeurs qui, à leurs tours, reçoivent et inscrivent les apprenants transférés dans leurs établissements. 13.Suivi du transfert des enfants au niveau des écoles formellesLe superviseur chargé du suivi des centres passe à la fin de chaque mois collecter les informations sur les apprenants transférés. 14. Rôles et Responsabilités des acteurs clés dans la mise en oeuvre des centres à Passerellea. Les ONG Rôles : Mise en oeuvre, mobilisation communautaire, facilitation des apprentissages, contrôles de la qualité de l'apprentissage, négociation. Responsabilités : interface avec l'ONG, signature des contrats, recrutement de coordinateur et les superviseurs sur les critères de loyauté, formation du coordinateur et des superviseurs, veille à l'obligation de résultats, mobilisation des ressources humaines matérielles et financière, récompense des mérites, sanction des fautes, mise en oeuvre la collaboration inter sectorielle, veille aux normes académiques et pédagogiques lors des transferts en collaboration avec les services déconcentrés de l'état, veille à la soutenabilité et la durabilité de la passerelle, foi en la passerelle, transparence, appui, travail en équipe, visibilité des résultats, accompagnement et formation (coordinateur et superviseurs), et remplacement des démissionnaires. La loyauté et la transparence entre la fondation Stromme et les partenaires doivent être de rigueur.

Responsabilités : Dispenser les cours conformément à la démarche pédagogique de la passerelle, Amener les apprenant à s'approprier l'ensemble du curriculum de la passerelle. Autrement dit, ils doivent amener les apprenants au niveau d'apprentissage d'un élève de la Année. La recherche pédagogique pour améliorer son enseignement est une nécessité. Il ème 4 37 doit, être en contact avec le comité de gestion, être en contact avec le directeur d'école et des enseignants. Il doit donner des cours de remédiation à l'intention des apprenants en situation difficile. e. La commune Rôle : élever le taux de scolarisation dans la commune, inscrire la passerelle dans le plan de développement communal, suivre les centres à passerelle et faciliter l'octroi d'état civil. Responsabilités : Construire des salles de classes et équiper des écoles, acheter des fournitures scolaires, recruter et rémunérer des enseignants, suivre les centres à passerelle pour leur bon fonctionnement, Inscrire la passerelle dans le plan de développement communal, faciliter l'établissement des actes d'état civil.

Responsabilités :suivre les centres de manière très régulière, aider les animateurs dans le déroulement des apprentissages, veiller à la progression pédagogique, former les animateurs de façon continue, assurer la formation des comités de gestion à jouer des rôles/responsabilités dans la mise en oeuvre, suppléer les animateurs ( en prenant la place de l'animateur par moment), développer de bons rapports avec les membres du comité de gestion et les directeurs d'écoles en sachant qu'il n'est pas sous la subordination de ceux-ci, développer de bons rapports avec les enseignants des écoles, demander aux enseignants d'aider les animateurs. 15. Les rôles et responsabilités des services déconcentrés de l'Etat

39 Responsabilités : signer la convention au niveau provincial avec l'ONG de mise en oeuvre, choisir et ventiler les sujets des épreuves dévaluation, faire la synthèse des résultats au niveau provincial, veiller au respect de la convention. Le coordinateur doit avoir des rapports cordiaux avec les services déconcentrés de l'état réglementés par une convention. Cette convention le lie aux autorités provinciales et communales. Il ne s'agit pas d'une autre forme de collaboration mais d'un appui politique, technique et administratif. II. CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES PERSONNES ENQUETEESTableau 3 : répartition des enquêtés selon la catégorie socioprofessionnelle et le sexe

Source : enquête terrain mai 2019 Commentaire : notre échantillon représente cinq (5) sortes d'individus à savoir : ? autorités administratives locales ; le préfet du département de Bagaré et le maire de la 40 commune, ? ONG de mise en oeuvre du projet qui est AFDR ; ? coordonnateurs de projets, celui de AFDR et celui chargé de l'éducation de la fondation Stromme et le point focal du projet à la DGREIP répondant du MENAPL. ? bénéficiaires, composés des élèves transférés, ? personnes-ressources composées de : animateurs, superviseurs, présidents CVD, conseillers municipaux, parents d'élèves directeurs d'écoles, CPI, CCEB. En somme, le taux d'atteinte des enquêtés est de 90,90% soit 60 sur les 66 prévus. On remarque une faible couverture des femmes et cela est dû en majeur partie aux difficultés de retrouver les animatrices qui sont parties. Conclusion du Chapitre IIICe chapitre nous a présenté la zone de l'étude et le projet. Nous avons localisé la commune concernée, la province ainsi que la région. Le mécanisme de mise en oeuvre du projet et son système de suivi a été exposé. Toute chose qui a permis de comprendre les contours qui enveloppent la SSA/P dans cette nouvelle approche. 41 CHAPITRE IV : PRESENTATION, ANALYSE DES

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

N ° |

Questions |

Nbre de réponses prévues |

Nbre de réponses recueillies |

Taux d'atteinte |

Synthèse des résultats |

|

1 |

Le projet répond-t-il effectivement à un besoin ? |

5 |

5 |

100 |

le besoin existait car il y avait beaucoup d'enfants hors du système |

|

2 |

Les structures intervenant dans la mise en oeuvre et ou le suivi des SSA/P sont-elles complémentaires ou en |

60 |

60 |

100 |

Les structures sont complémentaires |

|

3 |

Quelle est la proportion de bénéficiaires ou d'usagers par rapport à la population cible de départ ? |

2 |

2 |

100 |

La mairie et la CEB ne disposent pas de donnés en ce sens |

|

4 |

A-t-on atteint les plus précaires ou les plus accessibles |

66 |

60 |

90,90% |

Les plus accessibles ont été atteints |

|

5 |

Quel est l'apport du projet ? |

66 |

53 |

80,30 |

Le projet a permis d'insérer et de réinsérer des enfants dans le |

|

6 |

Quels bénéfices en tirent les bénéficiaires ? |

66 |

60 |

100% |

La seconde chance d'être scolarisé |

|

7 |

La société en général ? |

66 |

60 |

100% |

Le fort taux de scolarisation |

|

T |

7 |

331 |

300 |

90,63% |

Source : enquête terrain juin 2019

Commentaire : les 90,63% des réponses recueillies auprès des enquêtés sont satisfaisantes pour les résultats recherchés

Lorsqu'on analyse les données, on constate qu'il y a des écarts entre les auditeurs inscrits (tableau 4), les auditeurs réguliers et les auditeurs évalués. Entre les inscrits et les réguliers, il y a 88,14% de régularité de fréquentation et 99,15% des réguliers ont été évalués. Au tableau

43

5 de la même année, 86,44% ont été transférés en 4ème année et le reste : 10,16% en 3ème année et 03,38% en 2ème année pour l'année scolaire 2015-2016.

A la 2ème année de mise en oeuvre, 89,23% des inscrits sont réguliers (tableau 6) et parmi eux 99,13% ont été évalués. Ainsi, au tableau 4, on constate que 82,60% des évalués ont été transférés en 4ème année, 14,78% en 3ème année et 02,60 en 2ème année pour l'année scolaire 2016-2017.

A la 3ème année de mise en oeuvre (2017-2018), 85,04% des inscrits ont été évalués en fin d'année 2018 selon le tableau 8. En fin d'année, 80,46% des évalués transférables sont admis en 4ème année, 14,45% en 3ème année et 05,07% en 2ème année nous renseigne le tableau 9.

Pour l'année scolaire 2018-2019, année de notre étude, nous avons remarqué l'ouverture d'un seul centre à passerelle dans la commune de Bagaré. Ce centre fonctionne avec comme effectif ; filles : 09 ; garçons : 08 soit un total de 17 auditeurs dans le village de Koro selon les données contenues dans le tableau 10. Le tableau 14 nous permet de lire les effectifs de la CEB, 4 ans avant l'intervention du projet et 4ans après. On se rend bien compte qu'à partir de 2015-2016, la croissance des effectifs s'est doublée selon ce tableau.

Figure 1 : Evolution des effectifs avant le projet et après l'intervention du projet

12000

|

10000 8000 6000 4000 2000 0 |

|

|

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Garçons Totaux |

Source .

·

moi-même en juin 2019

Commentaire .

· à partir de

l'année scolaire 2015-2016, le diagramme indique une évolution

considérable qui correspond à la première année

d'intervention du projet.

La moyenne du taux de croissance des trois (3) dernières années avant le projet est 02,2%, tandis qu'à partir des trois (3) années d'intervention, elle est 06,52%. Le taux de croissance

44

s'est multiplié par trois (3) (confer tableau 15). Sur une période de quatre (4) ans d'intervention, le projet a contribué à 39,23% des effectifs de la CEB de Bagaré selon notre analyse comparative des résultats au tableau 16.

Le tableau18 nous renseigne sur les transférés de la première promotion. Ainsi, dès la première année, 102 élèves ont été transférés en 4ème année, 12 en 3ème année et 04 en 2ème année soit un total de 118 élèves dans la CEB de Bagaré. Si l'on prend uniquement ceux de la 4ème année, on remarque que sur les 102 transférés, 90 apprenants ont pu achever leur cycle primaire soit 88,23% de taux d'achèvement et 78,88% de taux de réussite aux CEP 2019 avec 71 admis sur les 90 candidats présents.

Dans l'ensemble, le taux des apprenants qui passent en classes supérieures est très satisfaisant avec 96.16%. Le taux des garçons ayant la moyenne d'admission en classe supérieure est très satisfaisant (96.19%). Le pourcentage de filles ayant la moyenne d'admission en classe supérieure est également très satisfaisant (96.13%) (Confer tableau 19).

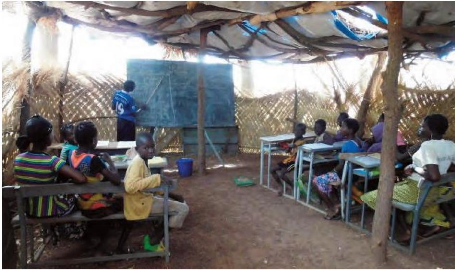

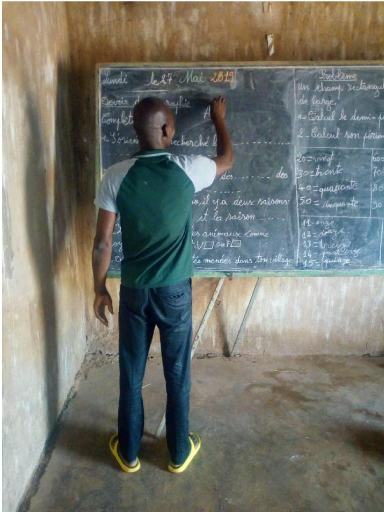

De l'analyse des résultats des observations, nous avons pu suivre une séance de sensibilisation des parents d'élèves de Kidembaye où l'effectif du centre était de 11 élèves en novembre 2018. Cette séance a été organisée par Yacouba Ousséini OUEDRAOGO, coordonnateur SSA/P au compte d'AFDR. Elle a vu la participation de la communauté villageoise qui a posé des questions de compréhension sur les objectifs du à passerelle. Elle a pris l'engagement de passer de porte en porte pour porter l'information dans le village afin que d'autres élèves viennent renforcer les effectifs au regard de l'importance du projet. Et cela nous a permis de comprendre qu'il n'y a pas de discrimination dans le recrutement des bénéficiaires. Aussi, faut-il l'ajouter, le seul centre ouvert de Korro cette année nous a donné l'occasion de suivre des cours révisions en prélude à l'évaluation de fin d'année ce 27 mai 2019. L'engagement de l'animateur (confer image 3 et 4) est sans faille pour le transfert de ses apprenants à 100% le disait-il. Les conditions de travail sont souvent très difficiles avec des abris précaires comme celui-ci (image1) où les rayons solaires dérangent les apprentissages. Malgré les travaux champêtres de la période, les communautés prêtent oreilles attentives aux acteurs de mise en oeuvre des SSA/P lors des réunions de sensibilisation comme l'indique limage 2. Le seul

45

centre à passerelle ouvert cette année (image3 et 4) ne remplit pas les conditions, mais le projet tient à laisser zéro enfant à la maison. L'animateur est en révision pour les évaluations de fin d'année prévues pour le 31 mai 2019, rassure pouvoir transférer les apprenants qui lui restent avant la fin du projet.

Cette analyse a pour finalité de vérifier que le projet répond effectivement à un besoin, que les acteurs impliqués interagissent de manière cohérente et dans la complémentarité et enfin que cette participation a permis d'identifier et d'enrôler tous les enfants concernés. Nous partons du postulat que le dispositif sera considéré comme efficace s'il permet d'identifier tous les enfants concernés et que la cohérence du projet par le jeu de complémentarité des acteurs permet l'engagement à la fois des parents, des enfants, des élus et représentants locaux ainsi que l'administration.

Les données d'enquête font ressortir que tous les acteurs impliqués s'accordent à dire que le projet répond effectivement à un besoin. En effet, des centaines d'enfants étaient hors du système scolaire pour les raisons suivantes évoquées : des difficultés pour poursuivre pour ceux qui ont abandonné et la malchance pour ceux qui n'ont jamais été inscrits à l'école. Le projet offre donc une réelle opportunité de réinsertion à ces enfants et soulage par la même occasion les nombreux parents et responsables locaux. En plus l'approche du projet permet aux enfants de rattraper leurs camarades qui sont dans le cursus normal. En effet, l'approche du projet a l'avantage de créer un cycle moins long et bénéfique pour la communauté et l'Etat. Enfin, en considérant le fait que l'éducation est un droit de l'homme, il y a un besoin réel tant qu'il y a un seul enfant hors du système scolaire.

Au total on a cinq (5) structures que sont la CEB, la Mairie, les communautés villageoises, l'AFDR, les élèves. Il s'agit de l'ensemble des structures concernées par les questions de la scolarisation des enfants dans la commune. Et au-delà, les présidents CVD et les conseillers

46

municipaux. Cela confirme l'efficacité du dispositif d'identification et de recrutement des bénéficiaires qui est notre première hypothèse.

Il ressort de l'enquête auprès des différentes structures, qu'elles sont complémentaires dans la mise en oeuvre des SSA/P. En effet, chacune d'elles joue son rôle sans impacter négativement la capacité des autres à jouer les leurs pour le bien-être des enfants du pays.

a. La couverture

Naturellement l'objectif d'un tel projet est d'atteindre la totalité des enfants concernés. Il y a toutefois des paramètres que le projet ne peut contrôler. Il s'agit notamment de l'engagement des parents et de la situation financière et alimentaire de certaines familles. En effet, les difficultés alimentaires sont, pour plusieurs, la principale cause d'abandon. A ce facteur s'ajoute le manque d'intérêt de certains parents pour la scolarisation ou la réintégration de leur enfant dans le système éducatif. Parmi ceux qui ont manifesté un intérêt pour la passerelle, certains n'ont pu être retenus pour cause de dépassement d'âge.

Néanmoins nous pouvons retenir de l'enquête que tous ceux qui ont manifesté le désir de reprendre le chemin de l'école, et qui remplissaient les conditions d'âge, ont été reçus et inscrits conformément au texte de la SSA/P.

Sur l'efficacité du dispositif d'identification et de recrutement des bénéficiaires, nous pouvons conclure sur la base du critère de cohérence que le projet a pu identifier tous les enfants non-scolarisés et déscolarisés dans les villages couverts et a pu recruter ceux qui le désiraient. En effet, l'implication dans chaque village, de tous les acteurs (groupe des parents, responsables et élus locaux, CEB, représentants d'ONG) et la cohérence dans leurs interactions ne pourraient laisser échapper un seul enfant concerné dans le village.

b. Quel est l'apport du projet dans la commune de Bagaré

Au total, en quatre (4) ans, le projet a pu récupérer 623 enfants qu'il a transférés dans le système scolaire. En termes de proportion, le projet a ramené dans les salles de classe de la commune 87.06% des enfants de 9 à 12 ans non-scolarisés et déscolarisés sur l'ensemble des villages couverts par le projet. En moyenne annuelle, le projet aura transféré 156 enfants de 9 à 12 ans au système scolaire classique. Autrement dit, sans le projet, le système éducatif dans

47

la commune de Bagaré compterait 156 élèves en moins chaque année, soit 623 élèves en moins sur la période de 2015 à 2019. Le projet a sans doute, accru le taux de scolarisation dans la commune de Bagaré avec un taux d'achèvement du cycle primaire de 88,22% pour la première promotion transféré.

Au terme de l'analyse des résultats de cette étude, il ressort que le projet a contribué considérablement à l'accroissement du taux de scolarisation dans la commune de Bagaré avec le transfert de 623 enfants en seulement quatre (4) ans de fonctionnement. Au niveau du processus d'identification et de recrutement des enfants, nous pouvons affirmer, au regard de l'implication de tous les groupes d'acteurs et de leurs interactions cohérentes, que ce processus est efficace. Pour le maintient et le transfert des apprenants, l'on a pu évaluer 96,16% de taux de maintient, contre 90,81% de transfert au niveau régional. Ces taux sont satisfaisants et confirment bien notre deuxième hypothèse Tous les enfants concernés sont identifiés mais tous ne sont pas nécessairement enrôlés ni transférés et maintenus dans le cycle normal. De même tous les inscrits dans les centres n'achèvent pas la formation pour des raisons de pauvreté des familles.

c. Quel est l'apport du projet au niveau du secteur de l'éducation burkinabè

Au niveau régional, le tableau 17 nous indique que plus 1680 élèves en moyenne de la SSA/P sont transférés dans le système classique dans la région du Nord par an durant les trois (3) dernières années selon notre analyse faite sur ce tableau.

Au plan national, la SSA/P a transféré 15 155 apprenants pour 574 centres ouverts selon le rapport général de la session du comité de pilotage de la stratégie de scolarisation accélérée /passerelle (SSA/P) du Burkina Faso au titre de l'année 2018 du 14 Décembre 2018 pour l'année scolaire 2017-2018 comme le souligne le tableau 13. Pour l'année scolaire, 20162017, ils étaient 14, 610 apprenants selon le Rapport de fin d'année présenté par les ONG de mise en oeuvre à la session du comité de pilotage 2017.

Lorsqu'on fait une évaluation on se rend compte que le coût moyen d'un élève issu de la SSA/P durant tout son cursus primaire est de 139 185 FCFA selon le projet dans son document : Présentation de la Stratégie de Scolarisation Accéléré (SSA/P) P18. Par contre selon la Direction des Etudes et de la Planification (DEP) du Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues Nationales (MENAPLN), le coût moyen annuel d'un enfant de l'école classique en 2013 s'élevait à 67 184 FCFA par an.

48

Ce qui voudrait dire qu'en 6 ans un enfant du classique normal aurait coûté 403 104 FCFA. Avec la SSA/P, il n'aurait coûté que 67 184 FCFA fois 3 (nombre d'années de scolarité après la SSA/P) ce qui revient à 201 552 FCFA. On peut donc conclure que le projet a financé plus de 50% du coût de la scolarité de chacun des élèves transférés.

Les remarques les plus plausibles découvertes lors de cette étude concernent tous les acteurs du projet. Elles vont du Ministère de tutelle jusqu'aux bénéficiaires. Ainsi on a :

qui ne développe pas des initiatives entrant dans le sens de la vulgarisation du projet pour toucher les régions à forts besoins. Il y a qu'à ce jour, quatre langues sont utilisées dans la première phase de la SSA/P à savoir Mooré, Dioula, Fulfuldé, Dagara et le Bissan en cours.

elle ne développe pas des initiatives de maintien des apprenants comme la restauration dans les centres par exemple et le traitement salarial des agents.

1. L'ONG de mise en oeuvre :

elle ne respecte pas très souvent le cahier des charges :

2. Les communautés : qui manquent assez d'engagement.

3. Les services déconcentrent de l'Etat : qui ne respectent pas la convention qui les lie au projet,

4. Les enseignants qui reçoivent les transférés : qui ne facilitent pas souvent l'intégration des apprenants

5. Les animateurs des centres :

qui manquent souvent de dévouement et ou de collaboration avec les écoles mères et enfin

6. Les bénéficiaires :

qui ne saisissent cette opportunité pour évoluer dans leur carrière scolaire et retombe dans la déscolarisation.

49

Des recommandations sont nécessaires à faire aux différents acteurs pour plus d'engagements et ou de responsabilité dans le processus de mise en oeuvre de la SSA/P. Celles-ci s'adressent aux maillons de la chaine de mise en oeuvre du projet, du PTF jusqu'aux bénéficiaires.

Le MENAPLN doit veiller à l'implantation de cette innovation dans les communes prioritaires en matière d'éducation pour permettre de récupérer les enfants de ces zones à besoins de scolarisation notamment le sahel où l'insécurité a fait suspendre certaines écoles. Il est alors demandé à l'Etat de doter ces centres de vivres pour leur permettre de disposer d'une cantine. Toute chose qui pourrait motiver les élèves et réduire les abandons dans les passerelles. Il est aussi important de systématiser les campagnes de sensibilisation des parents, des populations et des collectivités sur la SSA/P. l'implication de toutes les langues nationales est nécessaire.

Le PTF doit créer un point focal au niveau de chaque DPEPPNF, signer des contrats de travail sur toute la durée du plan stratégique et revoir à la hausse le traitement salarial.

Les acteurs souhaitent que les documents didactiques soient transcrits dans toutes les

langues du pays pour une large diffusion de la SSA/P. Ils souhaiteraient une signature de convention avec les ONG de mise en oeuvre sur une durée égale à la durée du plan stratégique. Il faudrait améliorer la qualité du partenariat par une communication plus fluide, veiller au respect des engagements des différentes parties et développer de nouvelles stratégies de maintien des apprenants transférés (parrainage, micro projet).

Le respect des termes du REFERENTIEL DE MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE DE SCOLARISATION ACCELEREE, l'implication des enseignants classiques dans la formation continue, éviter les retards de payement des salaires des animateurs, et respecter le profil des bénéficiaires (l'âge compris entre 9 et 12 ans)

50

La mairie doit s'impliquer activement pour pallier le problème des infrastructures accueil.

4. Aux services déconcentrés de l'Etat

Le respect de la convention qui les lie à l'ONG et celui du protocole d'accord.

5. Aux enseignants qui reçoivent les transférés

Accepter tous les apprenants transférés car il est de leur droit d'être dans le système éducatif. 7. Aux animateurs des centres

Plus de collaboration avec les enseignants du classique, de conscience professionnelle, de dévouement, de vocation et d'amour des enfants sont autant de qualités que les animateurs doivent adopter pour éviter la déperdition dans leur centre.

8. Aux bénéficiaires

Les élèves transférés doivent s'assumer de leur scolarité et persévérer dans le travaille pour la suite de leur carrière.

Les résultats du dépouillement sont satisfaisants dans l'ensemble. 90,07% des acteurs choisis ont pu être rencontrés. Ils ont prêté une attention particulière aux questions qui leurs ont été posées. Au regard du tableau de dépouillement, les résultats corroborent avec nos hypothèses de départ notamment sur l'efficacité du processus d'identification et de recrutement des bénéficiaires et la satisfaction sur le taux de maintien et de transfert des apprenants. Aussi, faut-il le noter, l'exploitation des documents et l'observation sur le terrain ont été d'un apport considérable. Les recommandations formulées doivent être prises en compte par les décideurs et les acteurs de mise en oeuvre pour plus d'efficacité des actions.

51

La recherche à laquelle nous-nous sommes attelé, avait pour thème : évaluer la contribution de projets de scolarisation non formelle au système scolaire au BF : cas de la Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle (SSA/P) de 2015-2019 et notre objectif principal était d'évaluer la contribution du projet dans la scolarisation au niveau de la zone d'intervention.

Pour ce faire, nous avons émis des hypothèses qui ont servi de guide de notre recherche. Elles se présentent comme suit :

? le dispositif d'identification et de recrutement des bénéficiaires est efficace ? le taux de maintien et de transfert des apprenants est satisfaisant.

Le constat qui se dégage est que ce qui est du premier objectif, il est atteint, car l'on a pu vérifier notre première hypothèse secondaire qui était de savoir si le dispositif d'identification et de recrutement des bénéficiaires est efficace. Il est avéré que tous les enfants répondant aux profils recherchés ont eu droit d'accès à l'école au bénéfice du projet. Il est même arrivé que le projet accepte des enfants âgés de moins de 9 ans pour compléter les effectifs par manque de candidats. On peut conclure que plus de 100% de ceux qui remplissent les conditions et qui désirent s'inscrire ont été bénéficiaires. Les termes du Référentiel de mise en oeuvre de la scolarisation accélérée ont été respectés en impliquant tous les acteurs concernés par la mise en oeuvre du projet. Le processus est alors efficace.

Quant à l'évaluation de l'effet du projet sur la scolarisation, il est sans ambages, car l'étude a révélé qu'en quatre (4) années de mise en oeuvre, le projet a repêché 623 élèves soit 39,23% de taux de scolarisation dans la commune de Bagaré à cette même période de 2015 à 2019 dont l'effectif de la CEB faisait 1588 élèves. Pour le maintien et le transfert des apprenants, l'on a pu évaluer 96,16% de taux de maintien, contre 90,81% de transfert au niveau régional. Ces taux sont satisfaisants et corroborent notre deuxième hypothèse.

En terme de coût, le projet a financé plus de 50% du coût total de la scolarité de ces enfants pour le temps qu'il devrait faire au primaire normal de six (6) ans. Les indicateurs étant vérifiable, l'on peut noter avec satisfaction que le projet SSA/P a été efficace dans la commune de Bagaré et le sera partout dans le pays si le cahier des charges est respecté par les différents acteurs. Nous pouvons donc recommander la généralisation du projet sur

l'ensemble du territoire national pour atteindre l'EPT. Nous recommandons spécifiquement la SSA/P comme une solution efficace après le retour de la sécurité dans les zones ou l'extrémisme violent a contraint à la fermeture des écoles. Il y a en effet au total, 1933 écoles et établissements post-primaires qui sont fermés dans au BF et ont affecté 326 152 élèves selon le point de presse du MENAPLN du 25 mai 20198. Comment récupérer ces élèves, si ce n'est que par ce type de stratégie ?

52

8 apanew.net, consulté le 15 juin 2019

1. DOCUMENTS D'ORDRE GENERAL

+ Alain Mingat et Francis Ndem 2010, Enjeu de la scolarisation en milieu rural et le défis de la couverture scolaire au niveau du premier cycle du secondaire, UNI-BORGOGNE, AFD, 92 pages

+ David Atchoarena, 1993, Stratégies éducatives pour les petits Etats insulaires, UNESCO-IIPE 99 pages

+ Etienne Brunswic et jean Valérien, 2003, Les classes multigrades : une contribution au développement de la scolarisation en milieu rural, UNESCO-IIPE, Paris, 117 pages

+ Georges F. Madaus et Stufflebeam, 2004, Evaluation dans les services éducatifs et humains, Kluwer-Nejhoff, p59

+ Ivan Illich, 2005, Une société sans école, volume 1, Ed. Fayard, p255

+ Joseph Ki-Zerbo, 1990, Eduquer ou périr, harmattan Paris, 120 pages.

+ Pierre J. Kamano et Ramahatra Rakotomalala, 2010, Les défis du système éducatif Burkinabé en appui à la croissance économique, Banque mondiale, Washington D.C ; 2016, 206 pages

2. DOCUMENTS INTERNES

+ ABDOU Zakariya, Référentiel de mise en oeuvre de la Stratégie de Scolarisation

Accélérée/Passerelle (SSA/P) 10 pages

+ AFDR, VENEGRE spéciale SSA/P, bulletin de liaison, avril 2018, 15 pages

+ FONDATION STROMME, 2017, Rapport de fin d'année présenté par les ONG de mise

en oeuvre à la session du Comité de Pilotage de 2017

+ FONDATION STROMME, 2018, Rapport général de la session du comité de pilotage

de la Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle (SSA/P) du Burkina Faso au titre de

l'année 2018.

+ MEF, 2019, La loi des finances 2019 du Burkina Faso

+ MENA, 2013, Annuaire statistique 2013.

+ MENA, 2018, Annuaire statistique de l'Enseignement Primaire 2016/2017

+ PLAN BURKINA/ FONDATION STROMME, Présentation de la Stratégie de

Scolarisation Accélérée (SSA/P) 23 pages

3. MEMOIRES

XII

+ BAMBARA Salamata Alis Franscisca « Analyse des inégalités socioéconomiques

XIII

d'accès à la scolarisation primaire au Burkina Faso entre 1998 et 2014 ». Mémoire 2014, 55 pages

+ GANOU Sékou Serge « Analyse de la stratégie de gestion et du mécanisme du suivi-évaluation des projets en faveur des ménages vulnérables de la région du Nord : une analyse basée sur la stratégie de mise en oeuvre du projet Filets sociaux « Burkina-Naong-Sa ya ». Mémoire de fin de cycle, 2017, 73 pages

+ ZALLE Rasmané « Acteurs et enjeux de la "Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle" en milieu rural à travers les réalités de la commune rurale de Koubri » mémoire AGRINOVA de 2014, 65 pages

4. RAPPORTS

+ Carol Weiss, 1998, Evaluation, SAGE journals Canada p4.

+ Guba, 1972 et Scriven 1995, Etude descriptive des pratiques évaluatives : recours à la logique d'évaluation, article ; janvier 2006

+ KABORE/KONKOBO Madeleine, 2008, La déperdition scolaire au burina Faso : causes conséquences et perspectives. 11 pages

+ Pierre-Louis Gauthier et al, L'éducation en milieu rural : perspectives et réalités, Revue internationale d'éducation de Sèvres numéro 59, /1er Avril 2012 (en ligne), consulté le 29 juillet 2019

+ SANOU Ferdinand, 1996, « Etude sur la Sous-scolarisation des filles au Burkina Faso », Annales de l'Université de Ouagadougou, Volume X pp 103-145

+ UNESCO, 2005, Le rapport mondial de suivi de l'Education Pour Tous, 460 pages

+ Virtanen et Uusikylä, 2002, L'évaluation: concepts et méthodes 2ème édition ; les presses universitaires de Montréal 2011

5. WEBOGRAPHIE

+ http// areb-bf.net consulté le 7 mars 2019

+ https:/ eric.ed.gov, consulté le 13 mai 2019

+ www.dgess.mena.org consulté le 12 mai 2019

+ www.issp.bf consulté le 14 mai 2019

+ www.amazon.com, consulté le 17 mai 2019

+ www.unesco.org , consulté le 28 juillet 2019

+ www.right-to-education.org, consulté le 28 juillet 2019

+ http://journals.openedition.org/ries/2226, consulté le 29juillet 2019

6. ENTRETIENS AVEC DES PERSONNES RESSOURCES PARTICULIERES

XIV

? OUATTARA Amidou : Directeur Exécutif d'AFDR

? Fondation Stromme : chargé de programme

? SANOU Dominique : point focal terrain des SSA/P à la DGREIP ? Ouédraogo O. Yacouba : coordonnateur SSA/P de AFDR

XV

Annexe1 : les questionnaires Annexe2 : les images Annexe3 : les images

XVI

Guides d'entretien adressé aux personnes ressources 25 mai au 30 juin 2019

Dans le cadre de notre travail de recherche en fin de cycle de Master de gestion de projet et programme, nous avons choisi le thème : évaluation de la contribution de projets de scolarisation non formelle au système scolaire au BF: cas de la Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle (SSA/P de 2015-2019). Nous sollicitons votre concours pour recueillir des informations nécessaires à cette étude. A cet effet votre disponibilité nous sera d'un grand apport et nous vous garantissons la confidentialité de cet entretien.

QUESTIONNAIRE ADRESSE AU CCEB, AU CPI, AU MAIRE DE BAGARE ET AU REPRESENTANT D'AFDR.

1) Le projet répond-t-il effectivement à un besoin ?

2) Les structures intervenant dans la mise en oeuvre et ou le suivi des SSA/P sont-elles complémentaires ou en situation de concurrence ?

3) Quelle est la proportion de bénéficiaires ou d'usagers par rapport à la population cible de départ ?

4) A-t-on atteint les plus précaires ou les plus accessibles

5) Quel est l'apport du projet ?

6) Quels bénéfices en tirent les bénéficiaires ?

7) La société en général ?

8) Quelles recommandations ou suggestions avez-vous à faire aux différents acteurs

QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX DIRECTEURS D'ECOLES MERES.

1) Comment vous avez trouvé le projet des SSA/P ?

2) Comment d'élèves ont été transférés dans votre établissement pendant les trois dernières années ?

3) Quel est votre degré d'implication dans les évaluations des centres SSA/P ?

4) Quelle était la collaboration entre votre établissement les acteurs du projet ?

5) Comment trouvez-vous les enfants transférés ?

6) Quelles recommandations ou suggestions avez-vous à faire aux différents acteurs ?

QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX ANIMATEURS DES CENTRES

1) Comment avez-vous été recruté ?

2) Avez-vous reçu une formation ? oui / non, si oui en combien de temps ?

3) Quel est votre niveau d'étude ?

4) Comment vos apprenants ont été recrutés ?

5) Qui sont les acteurs impliqués dans le recrutement ?

6) Combien d'élèves avez-vous formés ?

7) Quelles difficultés avez-vous rencontré dans la mise en oeuvre des SSA/P

8) Comment sont vos rapports avec le village et les différents partenaires ?

9) Vous recevez des visites de classes ? oui/non. Si oui, de la part de qui et quelle est la périodicité ?

10) Quelles recommandations ou suggestions avez-vous à faire aux différents acteurs ?

QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX PARENTS D'ELEVES

1) Comment avez-vous trouvé le projet SSA/P ?

2) Comment a été le choix des élèves ?

3) Vous avez envoyé combien d'enfants et pourquoi ?

4) Avez-vous trouvé les SSA/P opportunes et pourquoi ?

5) Combien avez-vous dépensé pour votre enfants durant les neuf mois et pourquoi ?