|

ROYAUME DU MAROC GENDARMERIE ROYALE

ECOLE ROYALE DES OFFICIERS DE

GENDARMERIE

COURS DES OFFICIERS SUPERIEURS

20ème Promotion

LA COOPERATION

INTERNATIONALE DANS LE

DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LE

TRAFIC DE STUPEFIANTS

|

|

|

Préparé par

LE CHEF D'ESCADRON NNANA NOAH Antoine Marie

|

|

|

Mai 2017

|

1

DEDICACES

2

Ce travail qui consacre la fin d'une longue période

de sacrifice est dédié

à la coopération

Cameroun-Maroc pour les efforts consentis dans la

formation des cadres et

officiers.

3

REMERCIEMENTS

Je remercie l'encadrement de l'Ecole royale des officiers de

gendarmerie et particulièrement au Colonel Major commandant ladite

Ecole, qui n'ont lésiné sur aucun effort pour nous faire

acquérir des connaissances nouvelles.

J'adresse ma profonde gratitude à l'ensemble de la

20ème promotion du Cours des Officiers Supérieurs de

Gendarmerie pour l'esprit de camaraderie et des liens d'amitié qui se

sont créés.

A ma famille et particulièrement à ma tendre

épouse Sandra Jessica, je vous dis merci pour tout le réconfort

moral.

Au Seigneur Dieu tout puissant qui nous donne la force d'aller au

bout de nos entreprises.

4

5

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION 7

DEFINITIONS 8

CHAPITRE I : PROCESSUS, IMPACT ET METHODES DE

CLASSIFICATION 9

I- DECOMPOSITION DU PROCESSUS 9

1.1. La production 9

1.2. Le Transport et l'acheminement 10

1.3. La Distribution 10

II- IMPACTS ET EFFETS 11

2.1. Economique 11

2.2. Sanitaire 11

2.3. Sécuritaire 12

III- INCIDENCE DE LA CLASSIFICATION, REPARTITION DE LA

PRODUCTION ET

DONNEES STATISTIQUES 14

3.1. Principes du contrôle 14

3.2. Espaces de production 15

3.3. Statistiques 16

CHAPITRE II : LE DROIT DES STUPEFIANTS AU NIVEAU

INTERNATIONAL 19

I- LES CONVENTIONS INTERNATIONALE 19

1.1. Origines et bases historiques 19

1.2. Les conventions antérieures à celle

de 1961 20

1.3. Les conventions en vigueur aujourd'hui

21

II- ORGANES INTERNATIONAUX 23

2.1. Les organes sous l'égide des Nations Unies

23

2.2. Les organes et institutions internationales

spécialisées 24

2.3. Organisations coordonnées 25

III- FACTEURS ENTRAVANT ET OBSTACLES A LA COOPERATION

26

3.1. Corruption 26

3.2. Liberté de circulation des fonds

26

3.3. Législations inadaptées 27

CHAPITRE III : TRAITEMENT DES INFRACTIONS RELATIVES AU

TRAFIC

INTERNATIONAL DES STUPEFIANTS ET LES SANCTIONS PREVUES

29

I- ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS RELATIVES AU TRAFIC

DE

STUPEFIANTS 29

1.1. L'élément légal 29

6

1.2. L'Elément matériel 31

1.3. L'Elément moral 31

II- PROCEDURE ET SANCTIONS 32

2.1. Législation non répressive et

législation répressive 32

2.2. Sanctions pénales 33

2.3. Circonstances aggravantes 34

III- LES ENQUETES DILIGENTEES DANS LE CADRE DU TRAFIC DE

STUPEFIANT

ET L'ETABLISSEMENT DE PREUVES 34

3.1. Objectif d'une enquête judiciaire sur le

trafic de stupéfiant 35

3.2. Techniques d'investigation 35

3.3. La preuve 38

CONCLUSION 40

BIBLIOGRAPHIE 42

ANNEXES 44

7

INTRODUCTION

Face au fléau mondial de trafic de substances

illicites, la communauté internationale a reconnu que ce problème

ne pouvait être efficacement réglé que s'il était

abordé de manière collective. C'est dans ce sens que les

traités des Nations Unies relatifs au contrôle des drogues ont

énoncé un ensemble de règles de droit contraignantes et

imposent aux États d'adopter des mesures juridiques, administratives et

politiques pour s'acquitter de leurs obligations conventionnelles.

L'intérêt du sujet est de comprendre et analyser

le fonctionnement des différentes législations internationales

que nous allons détailler, tout en évoquant les entraves au

contrôle mondial des stupéfiants.

La problématique se pose en terme suivants :

nous allons montrer dans quelle mesure le système mondial de

contrôle des drogues du fait de sa logique de prohibition est une

construction juridique basée sur la morale qui doit contribuer au

renforcement du système juridique pénal national des Etats, qui

met en oeuvre des techniques d'enquête, d'investigation et des

mécanismes de répression adaptés.

C'est ainsi que nous traiterons du système

international de contrôle des stupéfiant en présentant le

processus d'écoulement, l'impact et les méthodes de

classification des stupéfiants ; le droit des stupéfiants au

niveau international avant de présenter comment sont traitées les

infractions relatives au trafic des stupéfiants au niveau international

ainsi que les sanctions prévues.

En ce qui concerne les limites de notre sujet, elles sont

fixées par le cadre conventionnel et le fonctionnement du système

international de contrôle des stupéfiants, ainsi qu'à un

échantillon représentatif des législations nationales et

aux stratégies appliquées en marge de celles-ci.

La compréhension de cette problématique à

laquelle nous allons apporter quelques éléments de réponse

nécessite au préalable de définir certains termes

constitutifs de notre thème d'étude.

8

DEFINITIONS

Une drogue est une substance naturelle ou

artificielle en mesure de modifier la psychologie et l'activité mentale

des êtres humains. Ces effets sont appelés « psychoactifs

», d'où le nom de substances psychoactives. Cette définition

assez sommaire a le mérite de mettre l'accent sur un même

dénominateur commun à toutes les drogues : la capacité

d'altérer les états de consciences et le système

nerveux.

Il faut faire la distinction entre drogue et

stupéfiant qui désignent pourtant les

mêmes substances. Le terme drogue est généralement

employé dans les cadres médicaux et sanitaires alors que le terme

stupéfiant s'utilise dans le cadre législatif

stricto sensu. Ces substances dites psychoactives font l'objet d'une liste

établie et arrêtée par l'Organisation des Nations Unies,

cette liste est régulièrement actualisée.

Les textes législatifs se réfèrent en

revanche au terme de « stupéfiants », en tant que produits

ayant des effets de modification sur la conscience, et réserve le mot

drogue à l'usage de matières premières

végétales utilisées dans un but de plaisir ou

thérapeutique.

Le trafic de stupéfiants ou

narcotrafic désigne les échanges commerciaux

illégaux de substances psychotropes réglementées par les

différentes conventions de l'ONU (1961, 1971 et 1988).

9

CHAPITRE I : PROCESSUS, IMPACT ET METHODES DE

CLASSIFICATION

Le trafic illicite de stupéfiants se déroule

suivant un processus complexe mettant en réseau des systèmes de

production, de distribution dont la finalité est le blanchiment

d'argent.

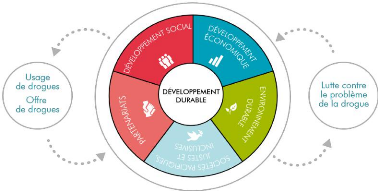

La création de cette économie

souterraine a un impact négatif sur les plans sanitaires et

sécuritaires, mais également sur le développement durable.

Tous ces facteurs induisent la mise en oeuvre d'un système de

normalisation, de classification et de statistique indispensables à la

maîtrise des principes de contrôle domaines de

production.

C'est ainsi que nous présenterons successivement le

processus d'écoulement des drogues, leur impact et effet sur

l'économie, la santé et l'environnement avant de présenter

l'incidence de la classification et des données statistiques.

I- DECOMPOSITION DU PROCESSUS

Il n'existe pas de circuit homogène pour les

différents produits (cannabis, héroïne, cocaïne, crack,

ecstasy...), pour lesquels la production, la transformation et la distribution

obéissent à des logiques et à des fonctionnements

spécifiques.

Plusieurs conditions favorisent l'implantation d'un continuum

entre l'économie légale (formelle) et l'économie

souterraine (informelle). En fonction de la variabilité des produits et

des niveaux de distribution, on peut citer cinq phases : la production, le

transport, la distribution dont l'aboutissement est le blanchiment des sommes

récoltées.

1.1. La production

La production de drogue se caractérise

souvent par une forte spécialisation régionale car, les

cultivateurs ont eu tendance à pratiquer des mises en culture mixte,

mêlant sur de mêmes parcelles des cultures illicites et des

cultures licites.

Cependant, Les paysans producteurs ne perçoivent qu'un

faible pourcentage du revenu généré par ce trafic et ce

qui a suscité une spécialisation de ces cultivateurs vers la

transformation primaire des produits.

1.2. Le Transport et l'acheminement

Le parcours de la zone de production vers la zone

de consommation nécessite l'implication de nombreux

intermédiaires. Plusieurs étapes émergent :

la transaction entre le producteur et le trafiquant, le conditionnement de la

marchandise, puis la façon dont le trafiquant achemine le produit

jusqu'à un port ou un aérodrome, et enfin la manière dont

le produit traverse la frontière (Go slow et Go fast) jusqu'à la

distribution à des grossistes nationaux.

1.3. La Distribution

Elle est organisée en structure pyramidale

aboutissant à un modèle que l'on nomme « supermarché

» qui est un système de distribution en flux continu dans une

grande agglomération. L'analyse des carnets de

comptabilité établis sur 80 jours pour les gros dealers

(rabatteur), ou narcotrafiquants, qui s'occupent de transactions de plusieurs

kilogrammes, alors que les petits dealers, ou revendeurs de rue souvent usagers

eux-mêmes et s'occupent des transactions avec le consommateur final, il

s'agit du « trafic de fourmis »1. (Christian BEN LAKHDAR,

2016)

La finalité de ces activités est le

blanchiment d'argent qui est un processus servant à

dissimuler la provenance criminelle de capitaux afin de les réinvestir

dans des activités légales. Les techniques de blanchiment

d'argent, qui varient considérablement et sont souvent très

complexes, se déroulent généralement en trois

étapes : le placement, la dispersion et l'intégration,

entraînant des impacts et effets néfastes sur des secteurs

d'activités distincts.

10

1 Christian BEN LAKHDAR, 2016

11

II- IMPACTS ET EFFETS

Le trafic de stupéfiants est une

activité difficile à contrôler du fait que les

protagonistes représentés par les producteurs, les vendeurs et

les consommateurs usent de perspicacité pour éviter de se faire

déceler. Cette activité peut avoir un triple impact :

économique, sanitaire et sécuritaire.

2.1. Economique

L'impact économique du trafic illicite de

stupéfiants est estimé à 2,3 milliards d'euros

dominé par le cannabis. Celui-ci générerait

la moitié de ce marché (48%), suivi de près (en chiffre

d'affaires) par la cocaïne (38%). Il existe une volonté actuelle

par les institutions européennes d'introduire la production et le trafic

de drogue dans le calcul du PIB car, bien qu'illégal dans la

quasi-totalité des pays, il s'agit d'une activité qui participe

à la création de richesse2 (GROUSSIN, 2015).

L'infiltration du tissu économique par ces substances

généralement destinées à la grande consommation a

un impact négatif sur la santé des consommateurs.

2.2. Sanitaire

Selon l'Office des Nations unies pour la Drogue et

le Crime, 29 millions de personnes souffrent de troubles liés à

l'usage des drogues dans le monde3 (UNODC, Rapport

mondial sur les drogues , 2016). L'usage est une consommation de drogue(s) qui

peut selon les cas :

V' N'entraîner ni complication pour la

santé, ni trouble du comportement ayant des conséquences nocives

sur l'entourage. C'est le fait de l'usager occasionnel ;

V' Causer quelques complications de santé ou

troubles du comportement n'ayant pas de conséquences nocives sur

l'entourage. C'est le fait de l'usager modéré.

V' Provoquer des dommages physiques, affectifs,

psychologiques ou sociaux, pour le consommateur ou son environnement. C'est le

fait de l'usager intensif.

En effet, la drogue présente indubitablement des

caractéristiques qui la rendent dangereuse pour la santé et la

vie sociale de ses consommateurs : addiction, overdoses, maladies, repli sur

soi, licenciement, amendes et séjours en prison sont

2 GROUSSIN, 2015

3 UNODC, Rapport mondial sur les drogues , 2016

12

autant de conséquences négatives potentielles

qui réduisent le bienêtre de ses usagers réguliers et cause

un réel problème de sécurité.

2.3. Sécuritaire

Il y a lieu de noter qu'aujourd'hui, le trafic de

drogue est combiné à celui des armes, ce qui ne peut

qu'intéresser directement les terroristes comme source de financement.

Il existe donc un lien de plus en plus étroit entre le

trafic de drogues et le financement du terrorisme.

2.3.1. Les organisations criminelles et le blanchiment

d'argent

Les groupes criminels organisés restent, par ses

impacts, une menace pour la paix et la sécurité humaine, le

développement économique, social, culturel et politique à

l'échelle planétaire. Le trafic de la drogue permet d'obtenir les

fonds nécessaires pour organiser des actions terroristes4

(Luntumbue, 2012) . Les organisations criminelles se livrent ainsi à des

échanges transfrontaliers contribuant à rehausser

l'insécurité.

La majorité de criminels se livre au blanchiment

d'argent en vue de jouir de leur richesse au sein de l'économie

formelle. Cet argent et réinjecté dans d'autres activités

pour boucler le cycle de ce trafic. En se focalisant sur le blanchiment

d'argent dans un contexte international, les gains astronomiques issus de ce

genre de commerce sont, traditionnellement, destinés au financement des

conflits et avec la montée en puissance d'organisations terroristes.

2.3.2. La Gouvernance

L'argent de la drogue finance les conflits locaux et influence

souvent négativement la stabilité et le développement. Il

est évident que la corruption liée à la cocaïne a

été très préjudiciable pour la gouvernance dans des

pays affectés par ce fléau. Il existe souvent des relations entre

de hauts responsables du gouvernement et des forces de sécurité

et les cartels de la drogue, des liens étroits entre des acteurs

politiques et des groupes criminels qui jouent un rôle dans les

bouleversements politiques et militaires.

4 Luntumbue, 2012

13

2.3.3. L'Environnement

La production de drogue de synthèse nécessite

généralement le recours à des produits chimiques, dont un

bon nombre sont nocifs pour l'environnement lorsqu'ils y sont rejetés

sous forme de déchets, ce qui menace les écosystèmes

fragiles et les populations des territoires où les laboratoires sont

situés. Divers autres effets dommageables, comme la déforestation

et l'érosion, sont également associés à la culture

du cannabis, de la coca et du pavot à opium. Bien que ces dommages

environnementaux se fassent avant tout ressentir hors de l'Europe, ils peuvent

néanmoins y avoir un impact indirect par l'intermédiaire de la

migration, de la déstabilisation et du changement climatique.

FIGURE 1 : LE PROBLÈME MONDIAL DE LA DROGUE ET

LE DÉVELOPPEMENT

DURABLE

La nécessité de contrôler la circulation

de ces substances est liée aux dangers et risques sanitaires qu'elles

représentent. La difficulté à contrôler la

circulation des stupéfiants à l'échelle internationale est

liée à la masse financière que génère ce

marché. Il constitue une économie parallèle dont les

revenus ne sont pas négligeables. Il convient

dès lors de les classifier et d'établir des données

statistiques pour mieux les contrôler.

14

III- INCIDENCE DE LA CLASSIFICATION, REPARTITION DE LA

PRODUCTION ET DONNEES STATISTIQUES

Le contrôle de la production et des mouvements

de stupéfiants obéit à des normes universellement

établies et reconnues. Il semble indispensable de maîtriser les

principes de contrôle et les principaux espaces de production qui

permettent d'établir des données statistiques.

3.1. Principes du contrôle

Les substances stupéfiantes et psychotropes

sont soumises à un contrôle international en raison de leur

potentiel d'abus, de dépendance et de leur nocivité pour la

santé publique et le bien-être social.

L'évolution permanente et l'apparition de substances nouvelles ont

conduit à l'élaboration de techniques de la classification, et

d'un cahier de charges précis pour les Etats.

3.1.1. Modalités de classification

La convention de 1971 répartie les substances sont

réparties en quatre tableaux (ANNEXE I) allant des substances

constituant un risque particulièrement grave pour la santé en cas

d'abus et ayant une valeur thérapeutique très limitée ou

inexistante pour le tableau I à celles constituant un risque faible mais

non négligeable et ayant une valeur thérapeutique faible à

grande pour le tableau IV.

Cette classification qui détermine l'importance des

contrôles exercés, tant au niveau de leur fabrication et de leur

commerce que de leur distribution (licences, registres, statistiques,

autorisations d'exportation et d'importation) : plus les substances ont un

potentiel d'abus élevé, plus les contrôles exercés

sont contraignants.

Les listes de classement sont susceptibles d'actualisation,

après avis scientifique de l'Organisation mondiale de la santé

(OMS) et sur décision de la commission des stupéfiants de

l'Organisation des Nations unies.

3.1.2. Obligations des États

Les conventions obligent les États parties à

prendre des mesures afin que les substances placées sous contrôle

soient utilisées exclusivement à des fins médicales ou

scientifiques. L'Organe international de contrôle des stupéfiants

(OICS) est chargé de la surveillance du respect par les États des

conventions internationales.

15

Les obligations des États sont rappelées par la

dernière convention, celle de 1988 qui dispose que « sous

réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux

de son système juridique, chaque partie adopte les mesures

nécessaires pour conférer le caractère d'infraction

pénale conformément à son droit interne, lorsque l'acte a

été commis intentionnellement, à la détention et

à l'achat de stupéfiants et de substances psychotropes et

à la culture de stupéfiants destinés à la

consommation personnelle »5 (ONU, Convention contre le

trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988).

3.1.3. Mesures transitoires

La Convention contre le trafic illicite de stupéfiants

et de substances psychotropes de1988, préconise une politique de

dépénalisation précise que « dans les cas

appropriés d'infractions de caractère mineur, les parties peuvent

notamment prévoir, au lieu d'une condamnation ou d'une sanction

pénale, des mesures d'éducation, de réadaptation ou de

réinsertion sociale, ainsi que, lorsque l'auteur de l'infraction est un

toxicomane, des mesures de traitement et de postcure » 6

En règle générale, qu'il soit important

ou non, isolé ou imbriqué dans d'autres structures, un

réseau de trafic de drogue est toujours organisé de la même

manière. Il comprend le fournisseur, les pourvoyeurs, les vendeurs, les

rabatteurs et les usagers.

3.2. Espaces de production

La production de la matière première

est On distingue cinq grands espaces de production :

? Le Croissant d'Or : Afghanistan, Irak, Pakistan. Il s'agit

d'une région riche en pavot à opium, à partir duquel est

obtenu la morphine et l'héroïne.

? Le Triangle d'Or : Myanmar, Laos, Thaïlande. La

production de pavot à opium mais avec une spécificité qui

réside dans les psychotropes, en particulier les champignons

hallucinogènes, et les amphétamines ;

5 ONU, Convention contre le trafic illicite de

stupéfiants et de substances psychotropes, 1988

6 (Article 3-4C)

16

? La zone andine : Bolivie, Colombie, Pérou. Ces trois

pays sud-américains représentent 98% de la cocaïne mondiale.

La surface de coca atteint 200 000 hectares dans cette région, dont la

moitié se situe en Colombie ;

? Le Maroc : le pays du Maghreb est spécialisé

dans la production de haschich, la résine de cannabis. Selon l'Organe

international de contrôle des stupéfiants (OICS), le Maroc

constitue environ 60% de la production mondiale de cannabis.

? Le Mexique : le pays est connu dans le milieu pour le

narcotrafic omniprésent et la guerre que se mènent les cartels de

la drogue.

3.3. Statistiques

Les données statistiques tirées du

rapport mondial sur les stupéfiants de 2016, publié par l'Office

nationale pour la lutte contre la drogue et le crime présentent la

situation de la consommation des différents types de substances par

continent.

3.3.1. AMERIQUE

Les Amériques demeurent les régions où

l'on consomme le plus de drogues illicites. Les taux de prévalence

annuelle de l'usage de cannabis (6,6 à 6,9 %), d'opioïdes (2

à 2,3 %), de cocaïne (1,1 à 1,2 %), de stimulants de type

amphétamine (0,9 à 1,1 %) et de substances du groupe de l'ecstasy

(0,5 à 0,6 %) restent supérieurs à la moyenne mondiale. La

consommation d'opioïdes délivrés sur ordonnance est plus

courante que celle d'héroïne.

3.3.2. ASIE

Outre le cannabis, la consommation d'opioïdes (en

particulier d'héroïne) et de stimulants de type amphétamine

est très préoccupante en Asie. La prévalence annuelle de

l'usage d'opiacés (héroïne et opium) y est comparable

à la moyenne mondiale. Alors que la consommation de cannabis et de

stimulants de type amphétamine est globalement en hausse, l'usage

d'opioïdes et d'ecstasy est jugé stable. Au Proche et au

Moyen-Orient, une augmentation de la consommation de drogues

synthétiques et de médicaments délivrés sur

ordonnance a également été signalée dans de

nombreux pays et territoires.

17

3.3.3. AFRIQUE

Nonobstant le caractère limité des

données récentes sur l'usage de drogues illicites en Afrique, la

drogue la plus couramment consommée dans la région reste le

cannabis, suivi par les stimulants de type amphétamine. Le taux de

prévalence annuelle de l'usage de cannabis est de 5,2 à 13,5 %.

L'augmentation du trafic de cocaïne via les pays côtiers d'Afrique

de l'Ouest entraîne une hausse de l'usage de cette drogue. On estime que

1,78 million d'usagers de drogues et que 221 000 usagers de drogues par

injection sont séropositifs au VIH7. (Chris Beyrer et al.,

2010)

3.3.4. EUROPE

Le cannabis, dont le taux de prévalence est de 5,2 %,

reste la substance la plus consommée en Europe, suivi par la

cocaïne, les stimulants de type amphétamine et les opioïdes

(héroïne principalement).

L'Europe occidentale et centrale demeure un marché

majeur de la cocaïne, le taux de prévalence annuelle de l'usage de

cette drogue étant d'environ 1,3 % dans la population

générale. Néanmoins, l'émergence rapide de

nouvelles drogues synthétiques et l'interaction croissante entre le

marché des «euphorisants» légaux et celui des drogues

illicites posent un problème majeur dans la région. Les

opioïdes restent les drogues les plus problématiques ; ce sont les

principales substances responsables des demandes de traitement liées

à l'usage de drogues, et ils constituent une cause majeure de

décès liés aux drogues en Europe.

3.3.5. OCEANIE

Les informations provenant d'Océanie concernent

principalement la situation et les tendances observées en Australie et

en Nouvelle-Zélande. En Océanie, les taux de prévalence

annuelle de toutes les drogues à l'exception de l'héroïne

(usage de cannabis : 9,1 à 14,6 %, usage d'opioïdes : 2,3 à

3,4 %, usage de cocaïne : 1,5 à 1,9 %, usage de stimulants de type

amphétamine : 1,7 à 2,4 %, et usage d'«ecstasy» : 2,9

%) restent nettement supérieurs à la moyenne mondiale.

7 Chris Beyrer et al., 2010

16

14

12

10

8

6

4

2

0

AFRIQUE AMERIQUE ASIE EUROPE OCEANIE

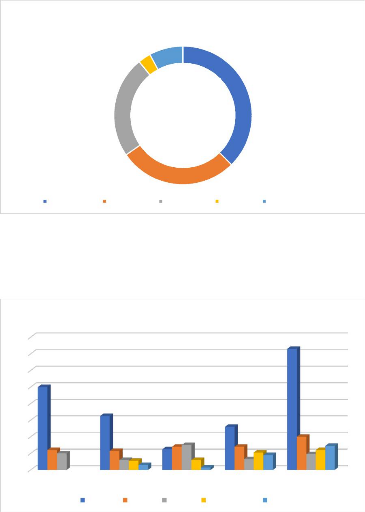

FIGURE II: PARTS DE MARCHES DES SUBSTANCES ILLICITES DANS

LE MONDE

Cannabis 38% Heroine 28% Cocaine 24% Ectasy 3%

Amphétamines 8%

FIGURE III: CONSOMMATION MONDIALE DE DROGUES

Cannabis Heroine Cocaine Amphétamines Ectasy

18

19

CHAPITRE II : LE DROIT DES STUPEFIANTS AU NIVEAU

INTERNATIONAL

La pénalisation des stupéfiants tire ses

origines de la guerre de l'Opium qui a opposé la Chine à

l'Angleterre au XIXe Siècle et surtout de l'avènement

de la consommation de cette substance aux Etats unies.

Il s'en suit l'institution de plusieurs conventions

visant à prohiber et plus tard réprimer l'usage des substances

considérées comme illicite et la création des organes

spécialisés charger de coordonner la mise en oeuvre de ces

conventions malgré des difficultés fonctionnelles

inhérentes.

Après une présentation de fondements de la

coopération internationale domaine de la lutte contre le trafic des

stupéfiants, nous étudierons sa structure avant de

d'évoquer les obstacles et entraves à cette

coopération.

I- LES CONVENTIONS INTERNATIONALE

Le Traité de Versailles qui constitue l'une

des premières codifications internationale, confie à la

Société de Nations la mission de contrôle de

l'exécution des mesures adoptées dans la lutte contre la drogue

constitue le précurseur des conventions contemporaines.

Ces dernières sont soumises à l'autorité d'organes et

organismes internationaux chargés de veiller à leur

application.

On peut distinguer de façon succincte, des conventions

antérieures à 1961 et des conventions en vigueur aujourd'hui.

1.1. Origines et bases historiques

Le contrôle du commerce des

stupéfiants tire son origine de la guerre de l'Opium entre la Chine et

l'Angleterre au XIXe Siècle. Les fumeries d'opium se sont

répandues en Asie de l'Est et du Sud-Est et une toxicomanie à

grande échelle s'est développée en conséquence En

effet, la Chine pour s'opposer à l'importation et à la

distribution par les britanniques de l'opium provenant de l'Inde sur son

territoire, va éditer plusieurs décrets prohibant le commerce de

cette substance.

20

C'est alors que ce développe un « marché

parallèle ». Suite à la saisie d'une cargaison de 20000

caisses d'opium par la Chine, elle se voit déclarer la guerre par

l'Angleterre qui la remporte et impose à nouveau l'ouverture des ports

chinois au commerce de l'Opium, la culture du Pavot et la cession de Hong Kong

(en 1858). Environ 5 à 20% de la population chinoise, soit 120 millions

de personnes est alors opiomane. Les flux migratoires de travailleurs chinois

vers les Etats Unies vont influencer les habitudes des travailleurs

américains8 (PHILIBERT, 2008).

Suite à des requêtes de syndicats auxquelles les

officiels américains sont réceptifs, il apparait un courant en

faveur de la prohibition de l'alcool et des drogues aux les Etats Unies. Ce qui

va permettre de développer un nouveau modèle basé sur

l'interdiction des produits et la criminalisation des usagers, imposant une

adhésion internationale. La première loi prohibitionniste est

mise en place en 1875 à San Francisco et proscrit l'usage de l'opium

dans les fumeries alors fréquentées par la communauté

chinoise. La Loi fédérale de 1887 interdit aux seuls chinois

d'importer de l'opium et la Loi fédérale de 1890 réserve

aux américains le droit de transformer l'opium9. (Christian

Bachmann, 1989)

En dehors des conséquences sanitaires, une des raisons

qui ont poussé les Etats Unies à devenir le chantre de la

prohibition internationale est que le commerce de ces substances dites

illicites auxquelles ils n'intervenaient qu'en tant que client, leur

échappait totalement. C'est la Conférence de Shanghai ouverte en

1909, qui consacre le socle de la prohibition des stupéfiants

intégré à la coopération internationale.

1.2. Les conventions antérieures à celle de

1961

De nombreuses conventions ont été

mises en place au cours du XXe S, renforçant sans cesse le

contrôle du commerce international des drogues de la production à

l'usage.

La convention de la Haye de 1912 vise toutes les drogues

connues et a une vocation universelle. Elle vise à rendre obligatoire

les ratifications de Shanghai et

8 PHILIBERT, 2008

9 Christian Bachmann, 1989

21

ne se limite plus à l'opium. Ce n'est que le

1er Janvier que cette convention entre effectivement en vigueur.

En 1925, la SDN organise une conférence à

GENÈVE qui va donner naissance à deux nouvelles conventions : une

convention sur la suppression du commerce et de l'usage de l'opium

préparé et une convention sur les trois grandes drogues

naturelles : l'opium brut, la coca et le cannabis et leurs

dérivés (héroïne, cocaïne et haschisch).

Cependant, deux courants s'opposent : celui de la réglementation et

celui de la prohibition.

Six autres Conventions voient le jour entre 1931 et 1953 pour

compléter ou amender les textes existants. Convention de GENÈVE

de 1931 étend le contrôle aux drogues manufacturées et

introduit la classification des drogues. La convention de BANGKOK de 1931

complète la convention sur l'opium préparé en

l'étendant aux domaines de l'extrême orient. La convention de

Genève de 1936 appuie la répression du trafic des drogues

nuisibles. Le protocole de LAKE-SUCCESS de 1946 a pour seul objet le transfert

des compétences de la SDN en matière de contrôle à

l'Organisation des Nations Unies10 (OICS, 2016). Le protocole de

Paris de 1948 met en place un système permettant d'intégrer les

nouvelles drogues et une procédure de veille par l'organisation mondiale

de la santé. Le protocole de New York de1953 étend le

contrôle international à la culture du pavot cependant il fait

exception sur sept pays qui sont autorisés à produire.

1.3. Les conventions en vigueur aujourd'hui

La convention unique de 1961 sur les

stupéfiants, modifiée par le protocole de 1972, comporte 183

signataires au 1er Novembre 2005, son objectif est de limiter la

production et le commerce de substances interdites figurant sur une liste

préétablie de stupéfiants. Cette convention

a un triple but de codifier les traités multilatéraux existants,

simplifier les organes internationaux et étendre le contrôle

à la culture des plantes destinées à produire les

stupéfiants. Ce texte fondamental abroge et remplace tous les

traités antérieurs. Elle est axée sur la répression

et s'applique à 120 plantes et substances naturelles ou

synthétiques classées dans quatre tableaux

numérotés de I à IV11 (Convention unique en

annexe).

10 OICS, 2016

11 Convention unique en annexe

22

Le protocole additionnel de 1972 renforce et étend les

pouvoirs de l'Organe International de Contrôle des Stupéfiants

(OICS) pour faire respecter la convention, car il peut directement interpeller

un Etat responsable de manquement en proposant une étude ou une

assistance technique ou financière.

La convention de Vienne de 1971 sur les psychotropes est

ratifiée par 179 signataires. Son objectif est de limiter la production

et le commerce des substances psychotropes synthétiques en

établissant une liste de ces substances. Cependant elle reconnait les

besoins sur le plan médical et en définit une politique de mise

en oeuvre. Elle s'applique à 111 substances classées en

hallucinogènes, amphétamines, barbituriques et

tranquillisants.

La convention de de Vienne de 1988 contre le trafic illicite

de stupéfiants et de substances psychotropes vise à combattre le

commerce illicite par diverses sanctions et mesures à différents

niveaux. Elle lutte également contre l'acquisition et la

détention de stupéfiants en tant qu'actes préparatoires

à la consommation. Elle a été ratifiée par 142

Etats et élabore des infractions englobant la fabrication, le recel de

précurseurs, le blanchiment, l'incitation au trafic et de façon

générale tous les actes liés au trafic. La

détention et l'acquisition de stupéfiants ou psychotropes

à des fins personnelles sont également

visées12. Cette convention renforce les procédures

pénales en ce qui concerne l'extradition, l'entraide judiciaire

internationale13 et instaure une procédure des «

livraisons surveillées »14. C'est le texte le plus

représentatif pour la coopération internationale pour la lutte

contre la drogue.

L'opium et le cannabis, ont longtemps été

consommés en Asie et, plus tard, en Afrique et en Europe ; il en est de

même pour la feuille de coca dans la sous-région andine et pour le

khat dans les pays de la région du golfe d'Aden. En outre, l'usage d'un

certain nombre de plantes hallucinogènes existe aussi depuis longtemps.

La consommation traditionnelle de drogue était dans une large mesure

limitée à des événements religieux et sociaux

spécifiques, ainsi qu'à certains usages médicaux. Cette

réalité a changé au XIXe siècle, lorsque l'opium a

commencé à générer une

12 Article 3

13 Article 7-9

14 Article 11 convention de de Vienne de 1988

23

activité économique importante. Plusieurs

organes internationaux agissent en synergie pour un contrôle

international optimal des stupéfiants.

II- ORGANES INTERNATIONAUX

Plusieurs organes interviennent dans le contrôle

international des stupéfiants. Il faut distinguer ceux qui

dépendent de l'ONU des autres institutions internationales

spécialisés.

2.1. Les organes sous l'égide des Nations Unies

2.1.1. La commission des stupéfiants

C'est l'une des six commissions du Conseil économique

et social, placée sous l'autorité de l'Assemblée

générale. C'est le principal organe de prise de décisions

au sein du système international des Nations unies pour le

contrôle des drogues. Cette commission est

constituée de 53 membres élus pour une durée de quatre

ans. Elle a pour mandat de superviser les efforts internationaux en

matière de contrôle de la consommation et des mouvements des

stupéfiants. Elle assiste le conseil économique et social pour la

surveillance de l'exécution des traités internationaux dans son

domaine de compétence.

2.1.2. L'organe international de contrôle des

stupéfiants (OICS)

C'est un organe d'experts indépendant et quasi

judiciaire qui a pour mission de s'assurer que les produits

réglementés par les différentes conventions sont

disponibles pour des usages à des fins médicales et

scientifiques. Il surveille l'application des mesures pour éviter un

détournement de ces produits et le cas échéant, il peut

avoir un rôle de conseil afin de remédier aux lacunes

constatées. Deux projets, à savoir le « Projet

cohésion » et le « Projet PRISM » ont été

lancés sous les auspices de l'OICS. Ces projets visent à aider

les gouvernements à lutter contre le trafic illicite/le

détournement des précurseurs chimiques et des drogues de

synthèse. Cet organe qui est constitué de treize membres avec

lesquels il collabore, dispose d'un panel de mesures répressives :

demande d'explication, injonction, recommandation d'embargo, publication

d'informations officielles.

2.1.3. Le programme des nations unies pour le

contrôle international des drogues (PNUCID)

Il fait partie de l'Office international de lutte contre la

drogue et le crime basé à Vienne et définit l'orientation

en matière de contrôle international des drogues, suit les

tendances en matière de production, de consommation et de trafic de

drogues et favorise l'application des traités relatifs au contrôle

des drogues. Il tient lieu de centre mondial de connaissances

spécialisées et d'informations sur le contrôle

international des drogues. Il constitue l'organe de coordination et de

coopération technique au niveau international.

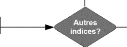

Secrétariat Général

Conseil économique et social

24

Commission des

OICS PNUCID stupéfiants

FIGURE IV : ORGANIGRAMME SIMPLIFE SYSTEME ONUSIEN

CONTRE LA

DROGUE

2.2. Les organes et institutions internationales

spécialisées

2.2.1. L'Organisation internationale de la police

criminelle (OIPC-INTERPOL)

Cet organe a pour mission de coordonner l'action des polices

nationales, dans l'objectif de prévenir et de réprimer les

délits de droit commun ainsi que les crimes. Elle dispose de 138 bureaux

nationaux dans chacun des pays membres qui consacrent la moitié de leurs

activités à l'analyse du renseignement en matière de lutte

contre la drogue.

2.2.2. L'organisation mondiale des douanes

25

C'est une organisation intergouvernementale, qui a son

siège à Bruxelles en Belgique. Ses membres étant

répartis dans le monde entier, elle élabore des conventions

internationales, instruments et outils, notamment sur les substances illicites.

L'OMD gère en outre la nomenclature internationale des marchandises

appelée Système harmonisé (SH) et les aspects techniques

des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur

l'évaluation en douane et les règles d'origine.

2.2.3. L'organisation mondiale de la santé

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) est la seule

agence traitant de toutes les substances psychotropes quel que soit leur statut

juridique. Son mandat dans le domaine de la consommation de substances

psychotropes comprend : La prévention et la réduction des

conséquences sanitaires et sociales de l'utilisation de substances

psychotropes ; La réduction de la demande de consommation non

médicale de substances psychotropes ; L'évaluation des substances

psychotropes afin de conseiller l'Organisation des Nations Unies (ONU) à

l'égard de leur contrôle réglementaire15.

2.3. Organisations coordonnées

D'autres initiatives moins globales regroupent les pays d'un

même continent ou d'une même sous-région. On peut citer

parmi les plus représentatives : L'Observatoire européen des

drogues et des toxicomanies (OEDT) créé en 1993 est une agence de

l'Union Européenne qui fournit des renseignements à

l'échelon européen en ce qui concerne les drogues, la

toxicomanie.

Le Pacte de Paris constitue une initiative de partenariat

regroupant 50 pays, ayant vu le jour à l'occasion de la réunion

ayant abouti à la déclaration de Paris. Cette initiative vise

à lutter contre le trafic d'opiacés afghans, la consommation et

les problèmes connexes dans les pays prioritaires touchés le long

des « routes du trafic ». Il réaffirme les engagements des

membres de la communauté internationale en faveur de la lutte contre le

trafic d'opiacés et renforce la coopération entre les

partenaires.

Malgré tout cet arsenal, plusieurs facteurs semblent

entraver la cohésion et le fonctionnement de la lutte contre le trafic

international de substances illicites.

15

https://onu-vienne.delegfrance.org/action-internationale-en-matiere-de-lutte-contre-la-drogue-1243

26

III- FACTEURS ENTRAVANT ET OBSTACLES A LA

COOPERATION

Il existe un risque d'infiltration des forces de

sécurité par des groupes criminels et, à plus ou moins

brève échéance, à leur contrôle par ces

derniers. Plusieurs facteurs peuvent ainsi contribuer à réduire

significativement les actions de lutte engagées notamment la corruption,

la difficulté en contrôler la circulation des fonds et

l'inefficacité des textes législatifs qui peuvent parfois

être contournés.

3.1. Corruption

L'autorité des gouvernements peut

être discréditée par la corruption des agents publics, des

policiers et du pouvoir judiciaire, ainsi qu'au niveau politique, ce qui a un

effet destructeur et permet au marché illégal de fonctionner plus

facilement. La corruption ou la coercition des professionnels du

secteur privé est également couramment pratiquée par les

groupes criminels afin de contourner la réglementation en matière

de blanchiment d'argent et mener leurs activités illégales au

sein de l'économie légale16 (Europol, 2016).

Les trafiquants établissent aisément des

relations avec des personnes influentes et soient capables de mettre en place

et de faire fonctionner des réseaux sociaux informels, ce qui leur

permet d'éviter de se faire repérer17 (Lacher,

2012).

Le développement et la stabilité sont mis

à mal dans les pays producteurs de drogue ou dans les pays de transit.

L'infiltration et l'affaiblissement potentiel des organes de contrôle des

frontières constituent de véritables menaces. La facilité

d'accès à l'argent de la drogue (et d'autres formes

d'activités relevant de la criminalité organisée) peut

exercer des pressions supplémentaires sur des systèmes politiques

vulnérables et accroître le risque de polarisation et de violence

dans le cadre des processus électoraux.

3.2. Liberté de circulation des fonds

D'une manière générale,

l'argent de la drogue provient de plusieurs sources : la production locale ou

la vente de stupéfiants importés ; le « rapatriement du

produit de la drogue » ; l'argent généré par les

passeurs de

16 Europol, 2016

17 Lacher, 2012

27

drogues ; et les bénéfices

générés par les activités secondaires liées

au trafic de drogues. Les trafiquants « emploient des moyens

complexes pour blanchir les capitaux produits par le trafic de

stupéfiants, notamment le recours à des avocats, à des

bureaux de change, à des échanges commerciaux, à des

passeurs, à des sociétés-écrans, à l'achat

de biens immobiliers, d'hôtels, de casinos.

Toutefois, il faut noter l'inefficacité du ciblage des

parrains de la drogue en l'absence de stratégies de suivi : «

cibler les principaux barons de la drogue n'est pas suffisant en soi :

inévitablement, ces derniers sont remplacés par l'un de leurs

subordonnés, le groupe se désintègre ou des groupes rivaux

absorbent sa part de marché.

3.3. Législations inadaptées

La circulation de nouvelles substances est souvent

favorisée par un vide législatif en ce qui concerne les nouvelles

variétés. Un nombre et des variétés

sans précédent de nouvelles substances psychoactives, souvent

vendues sous le nom de « sels de bain », d' « euphorisants

légaux » ou d'« engrais », apparaissent sur le

marché. Pour éviter d'être détectées, les

organisations de trafiquants de drogues ont toujours fait preuve d'un

extraordinaire degré de flexibilité dans l'adaptation de leurs

stratégies de fabrication. Parmi ces stratégies, on peut citer

l'utilisation de produits chimiques de remplacement, l'extraction de

précurseurs à partir de préparations pharmaceutiques et,

plus récemment, l'opération consistant à masquer les

précurseurs et l'élaboration de méthodes alternatives de

synthèse. Les évolutions constantes du processus de fabrication

illicite de substances synthétiques posent de nouveaux défis aux

autorités de contrôle des drogues à travers le monde. Les

organismes de réglementation de la plupart des pays ont des

difficultés à faire face à la rapidité de

l'évolution technologique et à la faculté d'adaptation des

criminels aux nouvelles technologies. De plus, Internet n'étant pas

réglementé au niveau international, il est difficile de

contrecarrer les opérations internationales des criminels

Les ravages causés dans le passé par les

stupéfiants ont contribué à leur pénalisation et

à l'adoption d'un système international de contrôle. Le

déroulement de ce processus a connu des difficultés, mais son

aboutissement a permis la mise en place de plusieurs conventions sous

l'égide des Nations unies. L'avènement de nouvelles technologies

de communication, notamment

28

Internet semble créer un nouveau marché

difficile à réglementer et à contrôler. Il parait

impératif de s'arrimer aux évolutions technologiques afin

d'apporter une réponse adaptée aux infraction relatives au trafic

international de stupéfiants.

29

CHAPITRE III : TRAITEMENT DES INFRACTIONS RELATIVES AU

TRAFIC INTERNATIONAL DES STUPEFIANTS ET LES SANCTIONS PREVUES

Si la Convention de New York sur les

stupéfiants prône une législation pénale rigoureuse

en la matière, elle ne vise cependant que des actes techniquement

accessoires à l'usage de drogue (exportation, importation, transport,

vente etc.), sous cette réserve qu'elle prohibe de manière

générale la détention de stupéfiants. Elle

laisse par là même toute liberté aux différents

législateurs quant à l'attitude à adopter face aux actes

principaux, c'est-à-dire essentiellement face à l'usage de

stupéfiants18. C'est pourquoi on peut rencontrer de nos jours

aussi bien des systèmes non-répressifs que des systèmes

répressifs. Il ne faudrait cependant pas croire que ces deux

procédés s'opposent ; certains aménagements permettent en

effet de les orienter tous deux dans le sens de la prévention.

La condition essentielle pour qualifier une infraction

à la législation sur les stupéfiants doit réunir

les éléments suivants : Elément légal ;

élément matériel, élément moral,

circonstances aggravantes, répression.

I- ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS RELATIVES

AU

TRAFIC DE STUPEFIANTS

Les éléments indispensables qui doivent

constituer une infraction à la législation sur les

stupéfiants sont : l'élément légal,

l'élément matériel et l'élément

moral.

1.1. L'élément légal

Il repose sur trois bases légales : la

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée

par le Protocole de 1972 portant

18 ONU, Article 33: Les parties ne permettront pas

la détention de stupéfiants sans autorisation légale,

1961

30

amendement de la Convention unique sur les

stupéfiants de 1961 ; La convention des Nations Unies contre le trafic

illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et les

régimes constitutionnels, juridiques et administratifs

nationaux.

La convention sur les stupéfiants de 1961 reconnait

certes « l'usage médical de certaines

substances et élabore les dispositions pénales applicables sous

réserve des dispositions constitutionnelles de chaque partie

»19. Elle précise également «

l'ensemble des substances soumises au contrôle

international et leurs caractéristiques, ainsi que les

modalités de ce contrôle. Les substances sont inscrites dans

quatre tableaux (I, II, III, IV) ». Cette convention précise

les conditions d'extradition et de règlement des différends entre

deux ou plusieurs parties20.

La convention contre le trafic illicite de stupéfiants

et de substances psychotropes précise les règles de livraison

surveillée. Elle préconise aux Etats de prendre les dispositions

nécessaires pour que les transporteurs commerciaux prennent des

précautions raisonnables pour empêcher que leurs moyens de

transport ne servent à la commission des infractions relatives aux

stupéfiants21.

Le cadre légal commun à ces 2 convention dispose

du traitement à réserver contre le trafic illicite en mer, il

précise également les modalités d'utilisation des services

postaux, de transfert des procédures répressives et de

Règlement des différends.

Dans le cadre du trafic illicite par mer, une Partie qui a des

motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire exerçant la

liberté de navigation conformément au droit international et

battant le pavillon ou portant une immatriculation d'une autre Partie se livre

au trafic illicite peut le notifier à l'État du pavillon,

demander confirmation de l'immatriculation et, si celle-ci est

confirmée, demander l'autorisation à cet État de prendre

les mesures appropriées à l'égard de ce navire.

19 Article 36 Convention unique sur les

stupéfiants de 1961

20 Article 30 Convention unique sur les

stupéfiants de 1961

21 Article 15 Convention contre le trafic illicite de

stupéfiants et de substances psychotropes de 1988

31

« Les Etats doivent prendre toutes les dispositions

nécessaires pour éviter des trafics illicites de

stupéfiants dans les Zones franches »22 et par le

biais de l'utilisation des services postaux23.

1.2. L'Elément matériel

Il est constitué par le transport, la

détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de

stupéfiants.

V' Le transport : C'est le fait de

transporter des produits stupéfiants sans une autorisation de

l'administration. Le fait d'être trouvé porteur de

stupéfiants sur la voie publique caractérise à la fois le

délit de détention et celui de transport.

V' La détention : Elle s'applique

à toute personne en possession de stupéfiants. La

détention peut être retenue à l'encontre d'un individu si

les stupéfiants ne se

trouvent pas sur sa personne mais à quelques mètres

dans une cache.

V' L'offre : correspond à l'instant

qui précède la remise. L'acte matériel de remise n'a pas

encore eu lieu, on propose des stupéfiants.

V' La cession : signifie que le produit a

changé de mains. La transaction est déjà

réalisée.

V' L'acquisition : C'est le résultat

de l'offre ou de la cession pour celui qui reçoit le produit

stupéfiant.

V' L'emploi se distingue de l'usage, il

s'applique à toute utilisation de produits stupéfiants en dehors

de la consommation.

Tous ces éléments n'ont de valeur juridique que

s'ils sont associés à une intention coupable.

1.3. L'Elément moral

L'intention coupable est requise ; elle sera mise

en évidence aussi bien par les actes matériels que par le profit

tiré de ces actes. L'absorption ne serait donc pas

punissable si la personne consommait des stupéfiants à son insu

ou dans le cadre d'un traitement médical. Dans l'élaboration de

la chaîne répressive, l'incrimination est l'étape

première et fondatrice, qui permettra d'envisager une répression

effective.

22 (Art18)

23 (Art19)

32

C'est « le fait pour les Etats ou les organisations

internationales, par voie conventionnelle ou coutumière, de constituer

un comportement en infraction »24 (Salmon, 2001). L'incrimination est

indirecte lorsque la norme internationale ne fera que prohiber le comportement

dénoncé, laissant aux Etats toute faculté pour le

définir et le rendre punissable en droit interne. Par opposition,

l'incrimination est directe si la norme internationale prévoit, une

définition complète et précise du crime, ainsi que les

modalités de répression, qui s'imposent aux Etats.

Dans les deux cas, des mesures nationales d'exécution

seront requises, afin de rendre l'incrimination effective en droit national.

II- PROCEDURE ET SANCTIONS

Les dispositions pénales sont

précisées dans l'Article 36 de la Convention unique sur les

stupéfiants de 1961 et précisent que, « Sous réserve

de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures

nécessaires pour que toute infraction à la législation sur

les stupéfiants soit punie lorsqu'elle est commise intentionnellement

».

2.1. Législation non répressive et

législation répressive

L'action non répressive consacre l'usage de

drogue comme simple délit civil alors que les législations

répressives confortent la règle morale condamnant l'usage de

stupéfiants. Partant de l'idée que les toxicomanes

sont des malades à l'égard desquels il ne serait pas

légitime de sévir, certains législateurs n'incriminent pas

au pénal l'usage occasionnel ou habituel de stupéfiants. Si dans

cette doctrine l'usage de stupéfiants ne constitue pas un délit

pénal, il présente néanmoins un caractère illicite.

Soucieux de se donner des armes pour contraindre les toxicomanes à

suivre une cure de désintoxication, les tribunaux de certains Etats ont

cependant jugé délictueux le fait de détenir des

stupéfiants, même pour son usage personnel25

(Ministère de la Justice, 2004).

Pour les législations répressives, le

délit d'usage de stupéfiant se définit rationnellement

comme le fait pour une personne d'absorber, par quelque moyen que

24 Salmon, 2001

25 Ministère de la Justice, 2004

33

ce soit, hors de toute prescription médicale, une

substance de nature à porter atteinte à son équilibre

psychique. Vu sous cet angle, le recours au droit criminel apparaît comme

un moyen de contraindre un malade à se soigner et s'inscrit dans la

continuité de l'action engagée au niveau international.

2.2. Sanctions pénales

Les infractions graves doivent être

passibles d'un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou

d'autres peines privatives de liberté. Il faut

préciser que des sanctions complémentaires sont prévues

nonobstant les dispositions de la condamnation et de la sanction pénale,

il s'agit notamment de soumettre ces personnes à des mesures de

traitement, d'éducation, de postcure, de réadaptation et de

réintégration sociale. Les condamnations prononcées

à l'étranger pour ces infractions seront prises en

considération aux fins d'établissement de la récidive

qu'elles soient commises par des nationaux ou des étrangers et seront

poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle l'infraction a

été commise, ou par la Partie sur le territoire de laquelle le

délinquant se trouvera si son extradition n'est pas acceptable

conformément à la législation de la Partie à

laquelle la demande est adressée, et si ledit délinquant n'a pas

été déjà poursuivi et jugé.

Certains Etats ont instauré une sanction secondaire

représentée par l'Amende dont le calcul se fait

proportionnellement au volume de drogue détenue de manière

illicite. Les juridictions prennent comme référence de valeur,

non le cours officiel, mais le cours réel du marché quoiqu'il

s'agisse d'un marché illégal. C'est une application notable du

principe voulant que le droit criminel saisisse les faits à

l'état brut, sans les déformer en les faisant passer par un

filtre juridique.

Aussi la plupart de ces législations

subordonnent-elles, tant l'exercice des poursuites, que l'application des

sanctions, au refus par le prévenu de se soumettre à une cure de

désintoxication. Le régime de cette circonstance

exonératoire appelle deux observations. Tout d'abord, puisqu'elles sont

favorables à la défense, ces dispositions légales peuvent

être interprétées de manière extensive. D'autre

part, dans la mesure où elle constitue non une peine mais un traitement

médical, la décision de justice peut être accomplie dans un

établissement situé dans un pays étranger par exception au

principe de la territorialité des lois criminelles.

34

Enfin, dans un tel système il est clair que le

législateur peut incriminer tout à la fois, et le fait de se

procurer ou de détenir des stupéfiants pour son usage personnel,

et le fait de se procurer ou de détenir des instruments destinés

à faire usage de stupéfiants.

2.3. Circonstances aggravantes

Les circonstances aggravantes peuvent être

universellement reconnues et résident dans le fait que le trafic est

commis en bande organisée, autrement dit par une association de

malfaiteurs mais également la cession de drogue à un

mineur. Il s'agit de circonstances aggravantes qui pèsent

sur tous les auteurs, coauteurs et complices. Au demeurant, en scène

technique juridique on ne conçoit pas que l'usage de stupéfiant

soit considéré comme licite, et qu'une personne puisse être

condamnée pour l'avoir facilité. Seul le fait de se faire

délivrer des stupéfiants à l'aide d'une fausse ordonnance

peut alors logiquement être déclaré punissable.

Par ailleurs, il y a concours d'infractions si la personne qui

a fait usage de stupéfiants en est décédée.

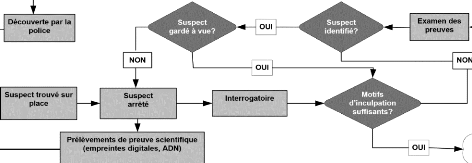

III- LES ENQUETES DILIGENTEES DANS LE CADRE DU TRAFIC

DE STUPEFIANT ET L'ETABLISSEMENT DE PREUVES

Une enquête à propos des activités

illégales d'un réseau international de trafic de

stupéfiants ne peut réussir que si l'enquêteur est à

même d'identifier le rôle de chacun de ses membres, et ainsi

connaître ceux auprès desquels il lui sera possible de recueillir

les indices lui permettant d'orienter utilement ses investigations. Il

peut alors s'agir d'un transport, ou d'une importation à un passage

frontière ou encore de contrebande au regard des douanes. La

détection de l'usage de stupéfiants lors d'un contrôle

routier relève, de l'initiative des services de police et de

gendarmerie. L'usage peut être constaté à l'occasion d'un

contrôle d'identité sur la voie publique. Les infractions

relatives aux produits stupéfiants constituent l'une des formes de

criminalité.

3.1. Objectif d'une enquête judiciaire sur le trafic

de stupéfiant

35

Dans le cadre des enquêtes dépassants

les frontières des Etats, la convention des nations unies sur le trafic

illicite des stupéfiants et des substances psychotropes de 1988

prévoit des règles de saisine d'une partie par une autre par la

mise en oeuvre de mécanisme de coopération, notamment la

commission rogatoire internationale délivrée dans le cadre de

l'entraide judiciaire. La particularité de

l'exécution de cette commission rogatoire réside dans sa

transmission. En effet, cet outil pourrait être transmis par voie

diplomatique directement aux autorités judiciaires de l'Etat requis ou

à un réseau de police compétent, tel que l'Organisation

internationale de police criminelle (INTERPOL) dont le rôle et

l'efficacité sont reconnus par plusieurs conventions internationales.

Les modalités d'exécution restent la seule prérogative de

l'Etat requis conformément aux lois qui régissent le

fonctionnement de ses juridictions.

L'entraide judiciaire est un processus permettant aux

États de s'entraider pour recueillir des éléments de

preuve dans des affaires pénales26 (UNODC, Manuel sur

l'entraide judiciaire et l'extradition., 2016). La saisine se fait par le biais

d'une commission rogatoire internationale.

3.2. Techniques d'investigation

3.2.1. La saisine : Commission rogatoire

internationale

La commission rogatoire internationale en matière

pénale est un mandat relatif donné par l'autorité

judiciaire d'un Etat à une autorité judiciaire

étrangère afin qu'elle procède, en ses lieux et place,

à un ou plusieurs actes d'instruction spécifiés dans le

mandat. Il ne s'agit pas, comme en droit national, d'un mandat

impératif, mais d'une demande d'entraide qui peut être

refusée par la partie requise. Elle ne doit pas comporter de

délai d'exécution mais peut toutefois suggérer une

célérité. Elle doit réunir des conditions de fond

et de forme telles que fixées par l'article 14 de la Convention

d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 : Le

requérant (Etat, juridiction, juge) ; Le requis (Etat, autorité

judiciaire) En cas du moindre doute, il convient d'utiliser aussi la formule

« Toute autorité judiciaire compétente ». Les

faits déterminant la saisine et la demande d'investigation. Il convient

d'être précis et synthétique (un résumé

très court peut très bien précéder leur

description). Le résumé

26 (UNODC, Manuel sur l'entraide judiciaire et

l'extradition., 2016

36

doit mettre en relief d'une part les éléments

constitutifs, d'autre part le rôle des personnes concernées, et

situer les investigations demandées. Les dispositions suivantes doivent

également figurer dans la CRI : la description de la nature de

l'enquête ou de la procédure ; la description des

éléments de preuve recherchés ou de toute autre forme

d'entraide sollicitée (le cas échéant, une liste de

questions si l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'une personne

est demandée) ; le texte de la loi pénale applicable ; toutes

précisions utiles sur les formes spéciales que l'Etat

requérant souhaite voir appliquer.

En cas d'urgence, les modalités d'exécution

entraînent souvent le déplacement du juge mandant ou de ses

Officiers de Police Judiciaire et n'agissent qu'en qualité de

témoins aux actes posés par les autorités judiciaires dans

le pays requis sous peine de nullité de la procédure. Cette

urgence est limitée aux cas de détention, de disparition des

preuves ou des gens. Tout déplacement de l'Officier de police judiciaire

à l'étranger ne peut avoir pour objet que l'assistance, et non

l'exécution. Il doit avoir pour objectif l'accélération

des investigations, et le retour immédiat fréquent d'une copie

des pièces d'exécution.

3.2.2. Les perquisitions

En principe, la perquisition a lieu au domicile de la personne

mise en cause, sachant que les tribunaux donnent une définition

extensive de la notion de domicile, qui s'entend de tout lieu, que la personne

y habite ou non, où elle a le droit de se dire chez elle, quel que soit

le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux.

« Les perquisitions relatives à des infraction à la

législation sur les stupéfiants ne sont pas soumises au respect

du cadre légal des horaires »27; de nuit, elle ne

pourra se faire que dans des locaux où l'on use de stupéfiants en

groupe ou dans ceux dans lesquels sont fabriqués, transformés ou

entreposés des stupéfiants.

« La perquisition ne peut se justifier que par la

recherche de la vérité au sujet d'une infraction sur laquelle est

faite une enquête » 28. « La perquisition

se fera donc dans un lieu où peuvent se trouver des objets dont la

découverte serait utile à la vérité. Mais ce lieu

n'est pas obligatoirement le domicile de l'auteur présumé

de

27 Article 706-28 du Code de Procédure

Pénale

28 Articles 56 et 94 du Code de Procédure

Pénale

37

l'infraction »29. La perquisition ne

peut porter que sur des objets qui ont un lien avec l'infraction, exemple : si

l'enquête porte sur un vol de mobylette, la police n'a pas le droit de

retourner les pots de fleurs.

« La perquisition doit se faire en présence de

la personne au domicile de laquelle elle est faite »30. En

cas d'impossibilité, elle sera invitée « à

désigner un représentant de son choix ». A

défaut, deux témoins seront requis par l'officier de police

judiciaire, lesquels ne devront pas relever de l'autorité de la personne

mise en cause. Ce sont souvent des voisins. Ce ne peuvent pas être des

policiers. Ces personnes doivent assister à toutes les

opérations. Il existe toutefois des dérogations

délivrées par l'autorité judiciaire ayant ordonnée

l'enquête.

Les perquisitions ainsi effectuées ne peuvent avoir

pour objet que la recherche et la constatation des infractions pour lesquelles

elles ont été autorisées. Toute constatation ou saisie

incidente serait frappée de nullité.

3.2.3. Les Auditions

Elles concernent essentiellement toute personne contre

laquelle il existe des indices graves et concordants de participation à

des faits susceptibles de constituer une infraction à la

législation sur les stupéfiants. L'audition doit se

dérouler dans les formes du CPP, notamment pour le mis en examen et le

témoin assisté, et donc préciser son statut exact, ce qui

peut entraîner la question de la présence de l'avocat. Il faut

prendre en considération les conséquences de

l'interprétariat dans la formulation des questions et des

réponses. La liste des questions doit être précise.

Les témoignages permettent d'expliquer les

constatations réalisées et ne prennent valeur de preuve que s'ils

sont répétés devant les juridictions de jugement.

Lorsque les nécessités de l'enquête ou de

l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne,

ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes, peuvent être

effectuées simultanément dans différents Etats.

Lorsqu'il est nécessaire d'avoir recours à un

interprète et que celui-ci se trouve dans l'impossibilité de se

déplacer, les enquêteurs ont la possibilité d'avoir

29 Article 96 du Code de Procédure

Pénale

30 Article 57 du Code de Procédure

Pénale

38

recours à son assistance pour les besoins d'une

audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation par l'intermédiaire

de moyens de télécommunications.

3.3. La preuve

Les agents des douanes et les officiers de police

judiciaire recueillent des éléments de preuve et localisent les

avoirs. Ils peuvent agir seuls ou au sein d'une équipe

d'enquêteurs spécialisés et, en fonction des lois et des

pratiques nationales, travailler sous la supervision des procureurs ou des

juges d'instruction ou en étroite collaboration avec eux.

Outre qu'ils rassemblent des informations accessibles au public et des

renseignements provenant des bases de données des douanes, de la police

ou d'autres organismes gouvernementaux, ils peuvent utiliser des techniques

d'enquête spéciales. Certaines techniques peuvent

nécessiter l'autorisation d'un procureur ou d'un juge (par exemple, la

surveillance électronique, la perquisition et la saisie, l'injonction de

produire des documents ou la surveillance de comptes) et d'autres non (par

exemple la surveillance physique, la collecte d'informations provenant de

sources publiques et l'audition de témoins).

L'observation de personnes suspectées

d'activités criminelles organisées est susceptible de fournir des

informations sur leur mode de vie, tandis que la surveillance

électronique peut révéler la participation de conseillers

financiers ou des mouvements d'espèces ou d'autres avoirs. Il faut

recueillir des éléments de preuve concernant non seulement

l'infraction principale mais aussi le produit de cette infraction. Les

comparses qui sont arrêtés, des informateurs et même les

médias peuvent être mis à contribution pour faciliter les

enquêtes contre le crime organisé. Les particularités de la

recherche de preuve s'attachent aux règles procédurales des

enquêtes relatives au trafic des stupéfiants en ce qui concernent

les interceptions téléphoniques, les investigations bancaires.

3.3.1. Interceptions téléphoniques

Les opérateurs de télécommunications,

pour répondre aux réquisitions des enquêteurs, peuvent

différer pendant une période prédéfinie, les

opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes

certaines catégories de données techniques.

39

3.3.2. Données informatiques

Lorsqu'il apparaît que des données

chiffrées empêchent les enquêteurs d'accéder aux

informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, la juridiction

saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale

qualifiée en vue d'effectuer les opérations techniques permettant

d'obtenir la version en clair de ces informations ou la convention

secrète de chiffrement utilisée. Les officiers de police

judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition, accéder, par un

système informatique implanté sur les lieux où se

déroule la perquisition, à des données intéressant

l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans

un autre système informatique même s'il est situé à

l'international, sous réserve des conditions d'accès

prévues par les engagements internationaux en vigueur, dès lors

que ces données sont accessibles à partir du système

initial ou disponibles pour le système initial.

3.3.3. Investigations bancaires

Les banques connaissent quasiment dans tous les pays les

titulaires ou du moins des bénéficiaires économiques des

comptes numérotés. Il convient d'être très

précis sur la période concernée, l'identité, le nom

de jeune fille, les alias..., mais ne pas oublier de demander la copie de la

signature, des procurations.

Il existe des logiciels qui aident à la mise en forme

et à la traduction des procédures : Le système

d'organisation en ligne des opérations normatives (SOLON) francophone et

le logiciel anglo-saxon COMPENDIUM.

Les infractions liées aux drogues sont nombreuses, avec

des peines qui varient selon la gravité de l'infraction. L'infraction la

moins « sérieuse » (même s'il s'agit toujours d'une

infraction criminelle avec possiblement de lourdes conséquences en cas

de condamnation) est la possession. Pour qu'il y ait possession, il faut que la

personne ait la drogue sur elle, en sa "possession". Dès lors tous les

actes posés par l'officier de police judiciaire doivent converger vers

la démonstration de la possession de substances interdites par un

individu ou le groupe de personnes incriminés.

40

CONCLUSION

Le succès de la lutte contre le trafic de substances

illicites dépend essentiellement de la coopération

internationale, basée sur les conventions en la matière, les

traités, accords ou autres mécanismes d'entraide judiciaires.

Par ailleurs, il faut souligner l'importance de s'aligner aux

nouvelles technologies pour faire face à un fléau en

renouvellement permanent qui s'adapte mieux aux évolutions

contemporaines.

En effet, l'usage et le commerce des drogues est une

réalité, il en résulte que chaque officier de police

judiciaire sera un jour conduit à recueillir des renseignements à

ce propos ou interpeller un contrevenant ou à entreprendre une

procédure assimilée. Dès lors il importe qu'il ait

connaissance des différentes lois et règlements qui concourent

à cette mission à caractère judiciaire et de santé

publique.

Au cours des dernières décennies, la guerre

internationale contre la drogue a entraîné des crises de

santé publique, le recours à l'incarcération massive, de

la corruption et de la violence liée au marché noir. Les

gouvernements ont commencé à appeler à la mise en place

d'une nouvelle approche, et les réformes dans certains pays ont connu un

élan de changement sans précédent. Interpelée par

les dirigeants latino-américains, las de la guerre contre la drogue,

l'Assemblée générale de l'ONU envisage d'organiser une

révision du système de contrôle des drogues en 2016.

41

LISTE DES FIGURES

FIGURE I : LE PROBLÈME MONDIAL DE LA DROGUE

ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

FIGURE II : PARTS DE MACHES DES SUBSTANCES

ILLICITES DANS LE MONDE FIGURE III : CONSOMMATION MONDIALE DES

DROGUES

FIGURE IV : ORGANIGRAMME SIMPLIFE SYSTEME ONUSIEN CONTRE

LA

DROGUE

42

BIBLIOGRAPHIE

Chris Beyrer et al. (2010, août 4). Time to act: a call for

comprehensive responses to HIV in people who use drugs. The Lancet, vol.

376, No. 9740 (1), p. 551 à 563.

Christian Bachmann, A. C. (1989). Le Dragon domestique. Deux

siècles de relations étranges entre l'Occident et la drogue .

Paris: Albin Michel.

Christian BEN LAKHDAR, N. L. (2016). Rapport

synthétique - L'argent de la drogue en France - Estimation des

marchés des drogues illicites en France . Paris: Mission

Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites

Addictives (MILDECA).

Europol, O. e. (2016). Rapport sur les marchés des

drogues dans l'Union Européenne. P22. Lisbone: Agence sur les

drogues de l'UE.

GROUSSIN, M. B. (2015). Les entreprises criminelles de la

drogue : de la

professionnalisation du trafic à la

légalisation . Toulouse: Institut d'étude politique.

J., S. (2001). Dictionnaire de droit international public.

Bruxelles: Bruylant-AUF.

Kokoreff, M. (2011). L'ÉCONOMIE DE LA DROGUE : DES MODES

D'ORGANISATION AUX ESPACES DE TRAFIC. LES ANNALES DE LA RECHERCHE URBAINE

N°78, 10.

Lacher, W. (2012). Organized Crime and Conflict in the

Sahel-Sahara Region. Carnegie Endowment for International Peace.

Luntumbue, M. (2012, octobre 9). Criminalité

transfrontalière en Afrique de l'Ouest : Cadre et limites des

stratégies régionales de lutte. GROUPE DE RECHERCHE ET

D'INFORMATION SUR LA PAIX ET LA SECURITE (GRIP), p. 14.

Ministère de la Justice. (2004). Code pénal,

Moniteur belge. Bruxelles: Imprimerie de Deltombe.

OICS. (2016). Rapport de l'Organe international de

contrôle des stupéfiants pour 2016. New york: Organe

international de contrôle des stupéfiants .

ONU. (1961). Article 33: Les parties ne permettront pas la

détention de stupéfiants sans autorisation légale.

Convention de 1961 sur les stupéfiants . New York: ONU.

ONU. (1988, décembre 20). Convention contre le trafic

illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Articles

2-3. Vienne.

PHILIBERT, M. (2008). le contrôle international des

drogues illustré par l'exemple de l'Europe : de la prohibition à

la réduction des risques. Lyon: Institut d'études politiques

de Lyon.

43

Richard Davenport-Hines, W. e. (2004). The Pursuit of

Oblivion. A Global History of Narcotics, 1500 - 2000. New York: W.W.

Norton & Company.

Salmon. (2001). Dictionnaire de droit international public,.

Bruxelles: Bruylant-AUF.

UNODC. (2012).

http://www.unodc.org/unodc/fr/frontpage/2012/July/nouvelle-

campagne-de-lonudc-la-criminalite-transnationale-organisee-brasse-870-milliards-de-dollars-par-an.html.

Récupéré sur

http://www.unodc.org/unodc.

UNODC. (2016). Manuel sur l'entraide judiciaire et

l'extradition. Vienne: Office des Nations Unies contre la drogue et le

crime.

UNODC. (2016). Rapport mondial sur les drogues . Vienne:

Office des Nations Unies pour la Lutte contre la Drogue et le Crime.

WEBOGRAPHIE :

https://onu-vienne.delegfrance.org/action-internationale-en-matiere-de-lutte-contre-la-

drogue-1243

www.unodc.org

www.drogues.fr

44

ANNEXES

? ANNEXE I : CLASSIFICATION DES

STUPÉFIANTS, DES SUBSTANCES

PSYCHOTROPES ET DE LEURS PRÉPARATIONS AINSI

QUE

DES SUBSTANCES UTILISÉES POUR LEUR FABRICATION

? ANNEXE II : GUIDE EVALUATION D'UNE

ENQUETE

INTERNATIONALE/LISTE CONTROLE

? ANNEXE I : ENQUETE REACTIVE GENERIQUE

(TABLEAU DE BORD)

ANNEXE I

CLASSIFICATION DES STUPÉFIANTS, DES SUBSTANCES

PSYCHOTROPES ET DE LEURS PRÉPARATIONS AINSI QUE DES

SUBSTANCES

UTILISÉES POUR LEUR FABRICATION

|

STUPÉFIANTS ET SUBSTANCES

PSYCHOTROPES

|

PRÉCURSEURS

(SUBSTANCES UTILISÉES DANS

LA FABRICATION DES

STUPÉFIANTS

ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES)

|

|