|

ECOLES DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE

(EHESP)

FACULTE DE MEDECINE

UNIVERSITE PARIS 7 - DENIS

DIDEROT

(En association avec L'Ecole du Val de Grâce et

l'Assistance Publique-hôpitaux de Paris)

Mémoire

Pour l'obtention du Master 2

« Analyse et Management des Etablissements de

Santé »

Option B : Organisation et Pilotage des Pôles

et Unités de Soins (OPPUS)

LA FONCTION ACHAT MUTUALISEE DES

GHT

Préparé par : Ahamadou THIAM

Responsable du diplôme : Pr Etienne MINVIELLE Directeur

de mémoire : Marc BOUCHE

Année universitaire :

2016-2017

REMERCIEMENTS

Mes sincères remerciements à l'égard de

toutes les personnes qui ont collaboré, d'une façon

ou d'une

autre à l'élaboration de ce mémoire :

Monsieur Dominique LEGOUGE, Directeur

Général du RESAH, pour m'avoir accueilli

dans son

établissement.

Monsieur Pierre LEBON, Directeur de Centre de

ressources et d'expertises du RESAH, mon

maitre de stage, pour son partage d'expériences.

Monsieur Marc BOUCHE, Adjoint au chef de

programme PHARE au Ministère de la santé

(DGOS), mon directeur

de mémoire, de m'avoir guidé dans la construction de ce

mémoire.

Les chargés de mission du Centre des ressources et

d'expertises du RESAH, pour leur aide et

leur disponibilité.

SOMMAIRE

I. Introduction 4

II. Les enjeux et objectifs de la fonction achat

mutualisée 5

III. L'avènement des GHT 7

III.1 Cadres législatifs et réglementaires : 8

III.1.1 Cadre législatif : 8

III.2 La convention constitutive : 9

III.2.1 Projet médical partagé : 9

III.2.2 Délégations de compétences : 10

III.3 Les parties prenantes : 10

III.4 Le financement : 11

II.5 Le calendrier : 12

IV. Présentation de la fonction achat hospitaliere

: 12

IV.1 Principaux chiffres : 12

IV.2 Périmètre traité : 13

IV.3 Processus achat : 14

IV.4 Différents types d'organisations achats dans les

hôpitaux : 15

IV.5 Paysage des achats hospitaliers : 16

V. Impact de la mise en place des groupements

hospitaliers de territoire sur la fonction achat

hospitalière : 19

V.1 Cadre juridique de la mutualisation de la fonction achat :

19

V.1.1Transfert de compétences au profit de

l'établissement support : 19

V.1.2 Le champs d'application de la fonction achat

mutualisée : 19

20

V.1.3 Modalités de recours aux achats groupés dans

le cadre d'un GHT 21

V.2 L'impact juridique de la fonction achat mutualisée :

21

V.3 Recommandations des modalités d'organisation possibles

: 23

V.3.1 Composition type de l'équipe rapprochée du

directeur des achats 24

V.3.2 Organisation en départements d'achat 25

V.3.3 Les référents achats et les

délégations de signature : 26

V.5 Recommandations de la gouvernance de la fonction achat :

28

V.6 L'impact sur les ressources humaines et économiques :

28

VI. Travail d'investigation : 29

VI.1 Méthodologie de l'enquête : 29

VI.1.1 Le choix de l'entretien : 29

VI.1.2 Les personnes sollicitées : 31

VI.1.3 Le déroulement des entretiens : 31

VI.1.4 Les thèmes des entretiens : 32

VI.1.5 Les avantages et les limites des entretiens : 33

VI.2 Synthèse des résultats : 33

VI.2.1 Les entretiens I : 33

VI.2.2 Les entretiens II : 35

VII. Retour d'expériences de mutualisation de la

fonction achat : 36

VII.1 Le Groupement Hospitalier de Territoire - Paris

Psychiatrie : 36

VI.1.1 Organisations cibles de la fonction achat

mutualisée : 37

VI.1.2 Facteurs clés de succès de la fonction

achat mutualisée 38

VI.1.3 Les chiffre clés 39

VI.1.4 Les opportunités 40

VII.2 Service de Santé des Armées (SSA) : 40

VII.2.1 Organisation de la fonction achat des SSA : 41

VII.2.2 Facteurs clés de succès de la fonction

achat du SSA : 44

VII.2.3 Le chiffre clés : 45

VIII. Discussion : 46

IX. Conclusion : 47

BIBLIOGRAPHIE 48

LISTES DES ANNEXES 50

1

Liste des acronymes :

ARH : agence régionale de

l'hospitalisation

ARS : agence régionale de

santé

DAPSA : direction des approvisionnements des

produits de santé des armées

DGOS : direction générale de

l'offre de soins

DCE : dossier de consultation des

entreprises

DIM : département d'information

médicale

DRH : direction des ressources humaines

DSI : direction de service informatique

DPC : développement professionnel

continu

CLCC : centre de lutte contre le cancer

CHT : communauté hospitalière

de territoire

CHU : centre hospitalier universitaire

EHPAD : établissements

d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

ESPIC : établissements de santé

privés d'intérêt collectif

GCS : groupement de coopération

sanitaire

GEF : gestion économique et

financière

GHT : groupement hospitalier de territoire

HPST : hôpital, patient, santé

et territoire

HIA : hôpitaux des instructions des

armées

MCO : médecine chirurgie

obstétrique

SROS : schémas régional

d'organisation sanitaire

SSA : services de santé des

armées

PHARE : performance hospitalière pour

des achats responsables

PME : petites et moyennes entreprises

PRS : projet régional de

santé

RESAH : réseau des acheteurs

hospitaliers

RH : ressources humaines

UGAP : union de groupement des achats

publics

UNIHA : groupement de coopération

sanitaire

UCP : unité centrale de production

Liste des figures :

Figure I : Organigramme récapitulatif

des acteurs d'un groupement hospitalier de territoire 11

Figure II : Calendrier de la mise en place

des GHT 12

Figure III : Cartographie -

répartition des segments d'achats des établissements de

santé .13

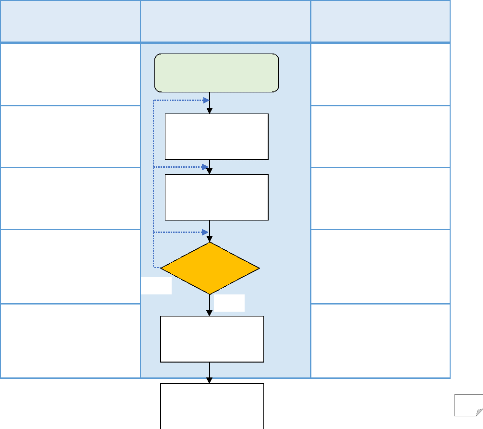

Figure IV : Les macro-processus de la

fonction achat-approvisionnement 15

Figure V : Les différents

modèles d'organisation achat existants, comparatif

16

Figure VI : Les acteurs de l'achat

hospitalier en France 17

Figure VI : Segments prioritaires pour la

mutualisation 18

Figure VII : Organisation fonctionnelle en

départements achats adaptée aux plus gros GHT

26

Figure VIII : Organisation fonctionnelle en

départements achats adaptée aux plus petits GHT

26

Figure IX : Processus d'achat du SSA

43

I. Introduction :

La planification stratégique à l'hôpital

dans le cadre territorial, vise à distribuer d'une manière

équitable les biens, les services et les ressources aux populations d'un

territoire. Cette démarche s'inscrit dans une politique de planification

sanitaire du territoire destinée à assurer l'efficience du

système de soins et elle doit rendre l'offre de soins accessible

à tous.

La première planification sanitaire importante, au

niveau territorial, est apparue en 1970 par la loi Boulin du 31

décembre, elle crée le Service Public Hospitalier et instaure la

carte sanitaire. A partir des années 1990, notamment par la loi Evin du

31 Juillet 1991, arrive le schéma régional d'organisation des

soins (SROS), établis pour une durée de 5ans et piloté au

niveau régional par les Agences Régionales d'hospitalisation

(ARH). L'hôpital est de fait, ancré dans la dimension

territoriale.

Avec l'apparition de la loi HPST (Hôpital, patient,

santé et territoire) du 21 Juillet 2009, les Communautés

Hospitalières de Territoires (CHT) ont été crée et

l'ARH a été remplacé par l'ARS (Agence régionale de

santé), dont l'objectif étant d'avoir un dispositif de pilotage

unifié au niveau régional. La création des ARS a

également engendré un nouveau dispositif de planification qui

vient renforcer le SROS, il s'agit du projet régional de santé

(PRS).

C'est dans cette perspective de planification sanitaire,

organisée autour du patient que les groupements hospitaliers de

territoire (GHT) sont crées par la loi du 26 janvier 2016 relative

à modernisation de notre système de santé. Il organise la

coopération entre plusieurs établissements publics de

santé afin de proposer une organisation de l'offre publique de soins sur

leur territoire d'implantation, dans le but d'assurer une égalité

d'accès à des soins sécurisés et de qualité.

Cette stratégie de prise en charge passe par la rationalisation et la

mutualisation des modes de gestion des établissements de santé et

se caractérise par une délégation obligatoire de certaines

fonctions des établissements parties (gestion commune du système

d'information, département de l'information médicale de

territoire, fonction achat et la formation) à

l'établissement support.

La fonction achat mutualisée a pour finalité de

faire du GHT l'échelon pertinent pour la mise en oeuvre d'une politique

et d'une organisation des achats des établissements parties au GHT.

En effet, la mutualisation de la fonction achat va permettre

aux établissements de santé de mettre en commun leurs

compétences d'expertes, d'être plus performant dans la

négociation

5

des marchés avec les prestataires, de partager les

bonnes pratiques et d'identifier des pistes génératrices de gains

sur achat au niveau territorial. Cependant, cela nécessite une

organisation rigoureuse et une implication forte des toutes les parties

prenantes d'où toute la problématique liée à cette

fonction d'achat mutualisée obligatoire au sein du GHT et la question

qui se pose est la suivante : Quel est l'impact des GHT sur la fonction

achat hospitalière ?

Dans la première partie, nous allons expliquer la

création des Groupements Hospitaliers de Territoire, leurs objectifs et

ensuite nous ferons un focus sur les textes réglementaires notamment

concernant la fonction achat. Par la suite, dans la deuxième partie,

nous essayerons d'évaluer l'impact des GHT sur la fonction achat

hospitalière et pour terminer, nous allons présenter quelques

retour d'expériences à travers des témoignages et des

benchmarking auprès des entreprises, les services publics de l'Etat,

ayant déjà mis en place une mutualisation de la fonction

achat.

« Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles

que nous n'osons pas, mais

c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont

difficiles ».

SENEQUE

II. Les enjeux et objectifs de la fonction achat

mutualisée

On constate de plus en plus la professionnalisation

progressive de la fonction achat hospitalière depuis cette

dernière décennie. Cette professionnalisation de la fonction

achat s'est renforcée notamment avec le programme PHARE, fondé

sur l'adhésion de la communauté des acteurs de l'achat, de

partage d'expertises et de bonnes pratiques, a permis de créer une

dynamique largement partagée.

Cette réussite est due à une très forte

implication des acteurs de la fonction achat hospitalière et cela a

permis de générer une performance économique importante,

tout en conservant le même niveau de qualité des soins. De

même, la communauté élargie des acteurs de l'achat, qui

comprend les opérateurs d'achat mutualisés nationaux (Ugap, Uniha

et le Resah) et les groupements d'achat territoriaux, a apporté une

contribution significative aux objectifs d'économies.

Désormais, des organisations et des processus d'achat

nouveaux vont être mis en place à l'échelle des

GHT. La mutualisation de la fonction achat au sein des GHT a pour

objectif de positionner la fonction achat comme une fonction stratégique

des GHT et permet :

? de réunir des établissements

avec une diversité conséquente en ce qui concerne les

niveaux de maturité achat, des organisations et processus achat mis en

place par chaque établissement.

? d'utiliser toutes les expertises existantes

dans l'intérêt commun du GHT et de capter les synergies

entre les établissements du GHT. Un potentiel élevé de

mise en commun de moyens techniques et de processus existe. Il s'agit ainsi de

mutualiser entre les établissements supports et parties des moyens

techniques ainsi que les expertises et ressources rares telles

que la mise en place d'un contrôleur d'achat.

? d'assurer la satisfaction des besoins de l'ensemble

des établissements du GHT notamment ceux liés au

projet médical partagé du GHT tout en

considérant les enjeux liés à la qualité

? de recentrer le rôle de l'acheteur sur les

missions stratégiques de l'achat.

Près de deux tiers des gains sont issus en amont de

l'achat, notamment en renforçant le dialogue entre l'acheteur et le

prescripteur, en mobilisant des leviers de performance via la définition

du juste besoin, l'optimisation des stratégies d'achat,

mais aussi en aval, à travers les retours d'expérience, le suivi

des fournisseurs.

7

? de renforcer les réseaux des acheteurs

hospitaliers.

? de franchir de nouveaux paliers de performance

économique, notamment à travers des actions transverses aux

établissements de préciser les relations avec les

opérateurs d'achat mutualisés afin d'avoir un dispositif

lisible pour les établissements (GHT), attractif pour les industriels et

au final de maximiser la valeur créée pour les

établissements.

III. L'avènement des GHT

Le groupement hospitalier de territoire (GHT) est un nouveau

dispositif issu de la loi de modernisation de notre système de

santé. Il organise la coopération entre plusieurs

établissements publics de santé afin de proposer une organisation

de l'offre publique de soins sur leur territoire d'implantation.

L'idée étant de conduire les

établissements publics de santé d'un même territoire

à se coordonner autour d'une stratégie de prise en charge

partagée avec obligation d'adhésion à un GHT. Ces

groupements hospitaliers de territoire sont responsables de

l'élaboration d'un projet médical unique entre les

établissements publics de santé d'un même territoire, afin

d'orienter l'offre de soins vers la réponse aux besoins de santé

de la population. La mise en oeuvre de ce projet médical unique

nécessite une mise en place commune, d'un système d'information,

de gestion de l'information médicale, de la qualité et de la

sécurité des soins et des achats et de la formation.

Les objectifs principaux de la mise en place des groupements

hospitaliers de territoire (GHT) sont :

? Dans un premier temps, de garantir une égalité

d'accès à des soins sécurisés et de qualité

sur un même territoire. Le territoire doit être le noyau de

l'organisation des établissements publics de santé. On travaille

non plus sur une approche par structure mais par patient, afin de

répondre à cette exigence, il était nécessaire de

mettre en place un projet médical partagé entre les

établissements parties du groupement.

? Dans un second temps, les GHT permettront de répondre

à la concurrence face aux établissements privés. En effet,

une augmentation des coopérations des établissements publics de

santé permettra de mettre en place une stratégie concurrentielle

face aux privés.

8

? Et enfin, pour pouvoir réalisé des

performances économiques, en effet, les GHT vont permettre de

réaliser des économies notamment grâce à la

mutualisation des activités telles que la fonction achat commune, le

système d'information, les écoles et formations ainsi que le

département de l'information médicale.

III.1 Cadres législatifs et réglementaires

:

III.1.1 Cadre législatif :

III.1.1.1 La loi du 26 Janvier 2016

La promulgation de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016

relative à modernisation de notre système de santé, parue

au Journal officiel du 27 janvier 2016 a permis la création de GHT.

Cette nouvelle organisation a instauré un nouveau mode de

coopération entre les établissements publics à

l'échelle d'un territoire. (Cabinet de Marisol Touraine, 17 mars

2016).

Les GHT viennent remplacement de la communauté

hospitalière de territoire, mise en place par la loi HPST du 21 juillet

2009. (Catherine Calvez, 20 mai 2016).

III.1.1.2 Le décret du 27 Avril 2016

Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux

groupements hospitaliers de territoire, parue au journal officiel du 29 avril

2016 est venu poser un cadre d'organisation suite à la création

des GHT.

Le décret vient préciser les règles

d'élaboration :

? De la convention constitutive de GHT,

? La définition du projet médical partagé

des établissements intégrés au GHT,

? Les modalités de mise en place et de fonctionnement des

instances communes,

? Le périmètre des fonctions et activités

gérées par l'établissement support pour le compte

des établissements du GHT.

Tous centres hospitaliers publics de santé, sauf

dérogation, devaient appartenir à une convention de GHT, avant le

1er juillet 2016. Les établissements médico-sociaux publics comme

les EHPAD auront la possibilité d'intégrer un GHT sans

obligation. En revanche, les établissements privés, à but

lucratif ou les ESPIC, ne pourront qu'être partenaires et non membres

à part entière des GHT.

III.2 La convention constitutive :

9

La convention constitutive fait partie des

éléments phares qui composent des GHT. Elle est soumise aux

établissements faisant partis du groupement.

La convention constitutive prévoit la mise en place des

plusieurs instances dont :

· Le comité stratégique du GHT,

· Un collège médical ou d'une commission

médicale de groupement. (Art. R. 6132-9),

· Un comité des usagers ou d'une commission des

usagers de groupement. (Art. R. 613211,)

· Une commission des soins infirmiers, de

rééducation et médicotechniques de groupement (Art. R.

6132-12),

· Un comité territorial des élus

locaux,

· Une conférence territoriale de dialogue social.

(Art. R. 6132-14)

III.2.1 Projet médical partagé :

Le projet médical partagé doit fixer les

objectifs médicaux pour le 1er juillet 2016 et précise

l'organisation par filière d'une offre de soins graduée au1er

janvier 2017. Enfin, le 1er juillet 2017 le projet médical

partagé devra être conforme à l'article R. 6132-3. Le

projet est soumis à l'accord de l'agence régionale de

santé avant la finalisation de la convention constitutive, de plus, ses

objectifs doivent cohérents avec le projet régional de

santé (PRS).

Il projet médical partagé est

élaboré pour une durée maximale de cinq ans,

déterminé avec l'ensemble du corps médical et dans

toujours l'optique de répondre au service public hospitalier.

Le décret définit la stratégie

médicale du GHT, il comprend entre autres :

· « Les objectifs médicaux,

· Les objectifs en matière d'amélioration de

la qualité et de la sécurité des soins,

· L'organisation par filière d'une offre de soins

graduée,

· Les principes d'organisation des activités, au

sein de chacune des filières,

· Les projets de biologie médicale, d'imagerie

médicale, interventionnelle et de pharmacie,

· La répartition des emplois des professions

médicales et pharmaceutiques,

· L'organisation des équipes médicales

communes »

III.2.2 Délégations de compétences

:

10

L'établissement support assure pour le compte des

établissements parties du GHT les fonctions notées à

l'article L6132-3 :

· Le système d'information hospitalier,

· La gestion d'un Département d'Information

Médicalisé (DIM) de territoire,

· La fonction achat,

· La coordination des instituts et des écoles de

formation paramédicales, du plan de formations continue et du

développement professionnel continu (DPC) des personnels.

III.3 Les parties prenantes :

On distingue deux catégories d'établissement en

fonction de leur degré d'appartenance au groupement hospitalier de

territoire :

Les établissements parties :

Tout établissement public de santé doit

appartenir à un GHT sauf dérogation, c'est - à - dire, les

centres hospitaliers universitaires (CHU), les centres hospitaliers, les

établissements publics de santé mentale et les ex-hôpitaux

locaux. De plus, les établissements sociaux et médicaux-sociaux

publics peuvent aussi être des établissements parties aux GHT.

Les établissements partenaires ou

associés :

Certains établissements de santé peuvent

être associés ou partenaires du GHT, ils ne sont pas membres mais

sont liés par le projet médical

partagé.

· Les établissements assurant

une activité d'Hospitalisations A Domicile sont

associés au projet médical partagé,

· Les hôpitaux des armées,

avec l'autorisation du ministère de la défense et l'accord du

directeur général de l'agence régionale de santé

(ARS), peuvent participer au projet médical partagé en tant

qu'associés,

· Les établissements privés

sont partenaires du groupement à titre facultatif,

· Les Centres Hospitaliers Universitaires

(CHU), un GHT doit, impérativement, être associé

à un CHU, dans le but d'assurer les activités

hospitalo-universitaires (enseignement, formation initiale, recherche)

11

? Les établissements publics de santé

autorisés en psychiatrie, ils peuvent être à la

fois membre d'un GHT et associés à un groupement auquel ils ne

sont pas partie

Les établissements publics de

santé

Les établissements ou

services

médico-sociaux

publics

Les établissements d'HAD

«

associés », à titre obligatoire au

projet médical

partagé

CHU associé, à

titre

obligatoire

GHT

Les établissements privés

« partenaires », à titre facultatif

Hôpitaux des armées «

associés », à

titre facultatifs au projet médical

partagé

d'un GHT

? Accord du Ministère de la défense

? accord du DG

Etablissements publics de santé

autorisés en psychiatrie «

associés », à titre facultatif au projet médical

partagé d'un GHT dont ils sont partenaires

? Accord du DG de l'ARS

Figure I : Organigramme récapitulatif des

acteurs d'un groupement hospitalier de territoire (source : [ligne]

www.cneh.fr/media/1696/ght-conseil.pdf)

III.4 Le financement :

La mise en place des GHT est accompagnée

financièrement par un montant de dix millions

d'euros.

Cette somme est distribuée, d'une part aux

opérateurs nationaux, afin de financer la prise en charge de travaux et

prestations relatifs aux GHT (exemple le marché national d'appui

opérationnel, porté juridiquement par UNIHA) et d'autre part, des

délégations régionales de crédits aux ARS,

reversés par l'intermédiaire des établissements supports

de GHT, via des aides à la contractualisation.

Une solidarité budgétaire et de

trésorerie doivent être également mises en place afin de

rendre viable à long terme le projet. En effet, un projet médical

commun et les activités mutualisées pourront que mieux être

établis si une entraide et un partage des finances sont

instaurés. De plus, il prévoit de constituer un budget annexe

pour les activités gérées par l'établissement

support.

II.5 Le calendrier :

Création des GHT

|

|

? Le projet médical partagé identifie les

filières de prise en charge des patients

|

? Convention constitutive

? Projet médical partagé : définit les

orientations

|

|

|

? Le plan d'action d'achats est élaboré

|

|

Janvier 2016

Loi de modernisation de la Santé publiée au J.O.

le 27 janvier 2016.

|

|

Juillet 2016

Janvier 2017

Janvier 2018

Le schéma directeur du système d'information est

formalisé

|

|

Janvier 2020

? La certification : compte qualité unique pour le GHT

|

|

Janvier 2021

Tous les membres du GHT ont convergé vers le même

Système d'information

|

|

12

Figure II : Calendrier de la mise en place des

GHT

IV. Présentation de la fonction achat

hospitaliere :

IV.1 Principaux chiffres :

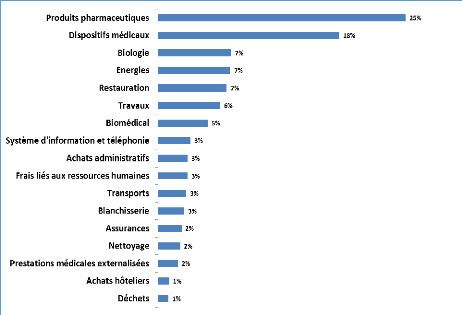

« Les achats hospitaliers représentent 18

milliards d'euros (en exploitation) en dépenses annuelles. Il s'agit du

2ème poste de dépenses dans un établissement après

la masse salariale : à titre de comparaison, ce montant est

l'équivalent des achats de l'Etat, à hauteur de 17 milliards

d'euros, hors armement »1. Le périmètre des

achats d'exploitation comprend aussi bien les achats de produits de

santé que ceux de fournitures d'atelier ou encore les achats d'interim.

Les dépenses d'un établissement MCO peuvent être

réparties en 17 segments d'achat dont le poids

relatif serait le suivant (données basées sur un

échantillon d'une quarantaine d'établissements)

:

Figure III : Cartographie - répartition

des segments d'achats des établissements de santé

(Source RESAH)

IV.2 Périmètre traité :

La direction achat n'a pas vocation à décider

de l'ensemble des achats passés dans un établissement ou un

groupe d'établissements, le responsable de la fonction achats n'ayant

pas l'expertise métier sur l'ensemble des segments. Néanmoins, le

périmètre des achats hospitaliers doit inclure l'ensemble des

biens et services acquis par l'établissement ou le groupe

d'établissements ainsi que les concessions de service. A l'heure

actuelle, ce degré de maturité de la fonction achats est loin

d'être acquis. Dans la plupart des centres hospitaliers la fonction

achats est encore cantonnée à la Direction des Services

économiques voire à l'économat, sans être reconnue

comme une direction ou une fonction à part entière.

La mise en oeuvre du programme Phare depuis 2012 a

néanmoins permis d'entamer une profonde transformation des achats

hospitaliers et a contribué à redonner ses lettres de noblesse

à une fonction en mal de reconnaissance, notamment en encourageant les

établissements à instaurer un responsable achat unique,

véritable animateur transversal de la fonction achat.

IV.3 Processus achat :

La fonction achat-approvisionnement recouvre un

périmètre assez large, pouvant être décliné

en 4 macro-processus présentés sur le schéma ci-dessous

:

Figure IV : Les macro-processus de la fonction

achat-approvisionnement (source : Resah)

15

IV.4 Différents types d'organisations achats

dans les hôpitaux :

Les modalités d'organisation de la fonction achat sont

multiples. Elles peuvent être modélisées en deux

catégories : l'organisation centralisée et l'organisation

décentralisée. L'organisation mixte est un mélange entre

ces deux types.

Organisation centralisée

Un organisme, une direction ou un service assure la

responsabilité de la plupart des achats et des fonctions liées

aux achats.

|

|

Organisation décentralisée

La fonction achat ne forme pas une direction ou un service

unifié mais est « éclatée » /

disséminée auprès de chaque direction métier ou

chaque site.

Organisation mixte

Certains achats sont centralisés et d'autres non.

|

|

La fonction est achat est rattachée à la direction

générale.

|

|

Les acheteurs sont rattachés à chaque direction

métier ou auprès de chaque entités/sites

|

Elle est indépendante des autres directions

opérationnelles.

|

|

|

Transversalité de la fonction achat.

|

|

Meilleure compréhension des enjeux des utilisateurs par

les acheteurs et une meilleure réactivité.

|

Procesures et outils homogénéisés

(documents types, tableaux de bords, référentiels).

Permet une vision globale des achats et favorise la

massification.

|

|

|

Meilleure implication des prescripteurs dans l'acte d'achat.

|

La fonction achat n'est pas vue comme un partenaire mais un

« fournisseur interne »

|

|

Difficulté à mettre en place et appliquer une

Politique Achats commune et la conception de stratégies Achats

globales.

|

Eloignement des acteurs de la fonction achat du terrain et des

besoins des utilisateurs

Difficultés des prescripteurs à prendre conscience

et à investir leur rôle

Lourdeur administrative

|

|

|

Une partie des acheteurs font partie de la direction des achats

elle-même rattachées à la direction générale

tandis que d'autres acheteurs sont rattachés aux directions

métiers.

Permet d'adapter

l'organisation des achats en fonction de la

spécificité ou criticité des produits ou services. Exemple

: centraliser les achats stratégiques (investissements lourds) et

décentraliser la gestion des achats plus récurrents facilement

mutualisables.

Définir le bon degré de centralisation /

décentralisation pour chaque type d'achat et être en mesure de

questionner cette répartition.

|

|

Définition

Rattachement des acheteurs

Avantages

Risques

16

Figure V : Les différents modèles

d'organisation achat existants, comparatif

IV.5 Paysage des achats hospitaliers :

Sur le territoire français, les acteurs interviennent

sur l'achat hospitalier à différents niveaux de stratégie

et de géographie. On distingue 3 grands types d'acteurs

hospitaliers : l'échelon institutionnel, au niveau du

Ministère de la Santé et de ses services

déconcentrés que sont les

17

Agences Régionales de Santé, l'échelon

opérationnel, national, régional, ou infra-régional, que

composent les différents opérateurs d'achat mutualisé, et

l'échelon hospitalier, regroupant les fonctions achat de chaque

établissement de santé.

On pourrait assimiler le paysage de l'achat hospitalier

à une organisation mixte : une partie des achats est

réalisée au niveau des établissements eux-mêmes, une

autre partie est déléguée à des opérateurs

à une maille plus large. Ceci s'intègre néanmoins dans le

cadre d'établissements de santé ayant chacun leur autonomie de

décision.

Figure VI : les acteurs de l'achat hospitalier

en France

L'échelon institutionnel

Au niveau institutionnel, le Ministère de la

Santé organise et appuie les dispositifs d'achat menés par les

opérateurs et les établissements de santé. Il ne

réalise aucun achat et n'intervient aucunement sur les mécanismes

de fixation des prix. Il a mis en place un programme national sur les achats,

le programme PHARE (Performance hospitalière pour des achats

responsables). Celui-ci, porté par une équipe projet

intégrée à la Direction Générale de

l'Organisation des Soins (DGOS), définit les lignes stratégiques

d'orientation des achats et des approvisionnements hospitaliers, les objectifs

de gains attendus sur les achats par les établissements de santé,

et met à disposition les méthodes et outils pour les atteindre.

En relais, les Agences Régionales de Santé (ARS) sont

chargées de la diffusion des éléments proposés par

le programme PHARE en région. Pour ce faire, elles ont nommé en

leur sein des chargés de mission achat.

Les opérateurs de mutualisation

Au regard de ces orientations, les achats sont

réalisés par différents opérateurs :

? Les opérateurs de mutualisation réalisent des

marchés communs entre des établissements de santé, ou

mettent à disposition des marchés via un dispositif de centrale

d'achat. Ceux-ci peuvent être organisés au niveau national -

notamment UniHA, qui mutualise les achats des CHU et des gros CH, et UniCANCER

Achats, qui mutualise les achats des CLCC-, ou au niveau régional -

comme les groupements d'achat régionaux qui mutualisent les achats des

établissements de santé de la région.

? Les fonctions achat des établissements, qui font

l'interface entre les utilisateurs et les opérateurs de mutualisation

pour les achats mutualisés, et réalisent les achats non

mutualisables directement pour leur établissement.

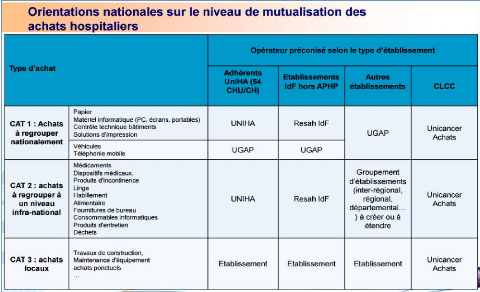

Certains segments ont été définis comme

prioritaires à la mutualisation par le Ministère de la

Santé. Le tableau ci-dessous en fait la synthèse.

Figure VII : Segments prioritaires pour la

mutualisation (source : DGOS - programme PHARE, janvier 2014)

Les opérateurs de mutualisation peuvent utiliser deux

supports juridiques : le groupement de commande, et la centrale d'achat. Le

fonctionnement en centrale d'achat est le plus souple. Les paragraphes suivants

en détaillent le fonctionnement et son illustration sur quelques

opérateurs.

Une Centrale d'Achat va tout d'abord référencer

un certain nombre de produits en négociant des tarifs avantageux

auprès des fournisseurs et ce n'est qu'à l'issue de ce

référencement que

les établissements vont pouvoir demander une «

mise à disposition ». Les établissements ont donc une

certaine liberté concernant la date de début de leur

adhésion. Il n'est pas nécessaire de s'engager sur des

quantités précises, cela en fait donc un outil

particulièrement adapté à l'acquisition de solutions

innovantes. En effet, cela permet pour un produit donné d'obtenir un

niveau de qualité minimum avec un prix plafond fixé à

l'avance.

V. Impact de la mise en place des groupements

hospitaliers de territoire sur la fonction achat hospitalière :

V.1 Cadre juridique de la mutualisation de la fonction

achat :

V.1.1Transfert de compétences au profit de

l'établissement support :

L'article du code la santé publique (L 6132-3 3)

précise que «l'établissement support désigné

par la convention constitutive assure (..) pour le compte des

établissements partie au groupement [ ... ] la fonction achats ».

Pour cette fonction, c'est le directeur de l'établissement support qui

exerce, par dérogation, les compétences d'un chef

d'établissement (L. 6143-7 CSP).

La fonction achat mutualisée comprend

les missions suivantes1 :

? L'élaboration de la politique et des

stratégies d'achat de l'ensemble des domaines d'achat, ? La

planification et la passation des marchés,

? Le contrôle de gestion des achats.

Il est également prévu qu'un plan d'action des

achats (PAA) du groupement hospitalier de territoire soit élaboré

pour le compte des établissements parties au groupement.

V.1.2 Le champs d'application de la fonction achat

mutualisée :

La fonction achat mutualisée de GHT, concerne, tous

les types de procédures d'achat (appels d'offres,

dialogue compétitif, marché à procédure

adaptée,...), tous les types de contrat sont

traités (accord-cadre, marché à bons de commande,...). La

fonction achat de GHT traite également l'ensemble du

périmètre d'achat qu'il soit en exploitation

(produits de santé,

19

1 GHT Vademecum, (page consulté le

02/03/2017), en [ligne].

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/ght_vademecum.pdf

· L'identification et l'opportunité du

besoin : établissement partie au GHT

· L'analyse et la consolidation des besoins

: établissement support du GHT

· L'élaboration de la politique

d'achat et des stratégies d'achat : établissement support du

GHT

· La passation du marché :

établissement support du GHT

· L'exécution du marché :

établissement partie au GHT hors avenant des futurs

marchés

20

prestations et petits matériels biomédicaux,...)

ou en investissement (travaux, équipements biomédicaux

lourds,...) et toutes les familles d'achat sont

concernées.

Processus achat :

· Préparation du

marché, l'identification et l'opportunité du

besoin, relève de chaque établissement partie au GHT. En effet,

l'identification des besoins est réalisée en lien avec les

prescripteurs concernés, par domaine d'achat. Chaque

établissement partie se prononce donc en opportunité sur ses

besoins qu'il a la charge d'exprimer.

· Passation du marché,

toutes les phases de passation du marché sont assurées par

l'établissement support au compte des établissements parties d'un

même GHT. Ces phases concernent :

o La consolidation de l'ensemble des besoins,

o L'élaboration de la stratégie d'achat,

o La rédaction du dossier de consultation des

entreprises (DCE),

o La mise en concurrence,

o L'analyse des offres, la sélection, le choix du

fournisseur et la notification du marché.

· Exécution du

marché, toutes les phases d'exécution (sauf les

avenants) sont assurées, par chaque établissement partie et

couvrent :

o La gestion et émission des commandes passées

au titre des marchés,

o La vérification du service fait,

o La liquidation et le mandatement des factures relatives aux

prestations accomplies

o Le traitement de 1er niveau des litiges concernant les

commandes (interfaces avec clients internes soignant et exploitant,

échanges avec fournisseurs...).

o La clôture des marchés,

o La mise en oeuvre éventuelle des garanties courant

après la clôture d'un marché

La répartition des compétences concernant les

processus achat peut être résumée de la manière

suivante :

21

V.1.3 Modalités de recours aux achats groupés

dans le cadre d'un GHT

Les groupements de commande ont pour objectif de faciliter la

mutualisation des procédures des marchés et permet de

réaliser des économies sur les achats. Par conséquent, ils

font l'objet d'une convention constitutive, signée par leurs membres qui

définit les modalités de fonctionnement du groupement. Cette

convention confie au coordonnateur le soin d'assurer au nom et pour le compte

des autres établissements, la passation du marché ainsi que

certaines missions liées à l'exécution.

A partir du 1er janvier 2018,

l'établissement support sera la seule entité compétente

pour décider et mettre en oeuvre, le recours à un groupement de

commandes qui est une décision de stratégie

d'achat. Autrement dit, c'est l'établissement support qui sera

habilité, pour le compte de chaque établissement partie au GHT

:

? à signer des conventions constitutives de groupement de

commandes

? à signer des avenants à ces conventions

constitutives de groupement de commandes ? à dénoncer les

conventions constitutives de groupement de commandes.

Cependant, l'établissement support peut en effet

permettre à un ou plusieurs des établissements partie du GHT de

rejoindre des groupements de commande existants, ou de s'en retirer.

V.2 L'impact juridique de la fonction achat

mutualisée :

Avant la mise en place des GHT, en matière de la

fonction achat, les établissements publics de santé restent des

pouvoirs adjudicateurs au sens large de l'Ordonnance de 2015.

C'est-à-dire que les établissements ont l'obligation, de

définir eux même leurs besoins, de respecter les règles de

la commande publique et de procéder aux achats (passation des

marchés) nécessaires à la satisfaction de ces besoins, on

parle de la fonction achat linéaire.

Expression de

b i

Passation des

hé

Signature et E é ti

Or, aujourd'hui, avec le transfert obligatoire de

compétence au profit de l'établissement support du GHT,

crée une situation unique pour les établissements parties puisque

la compétence se

trouve fragmentée entre deux entités juridiques

distinctes, d'un coté l'établissement partie et d'un autre

l'établissement support.

Cette fragmentation de la mise en oeuvre de la commande

publique pourrait avoir des conséquences pour les établissements

parties au GHT :

La frontière du transfert de

compétence au profit de l'établissement support :

aujourd'hui, il est difficile de déterminer avec précision la

limite du transfert de compétence, puisque les textes ne

précisent pas tout. A titre d'exemple, il a été dit que

l'expression du besoin relève de la compétence de chaque

établissement partie au GHT, cependant l'analyse et la consolidation des

besoins sont assurées par l'établissement support. Cette

étape d'analyse des besoins pourrait contraire un établissement

partie à adapter ses besoins par rapport à l'ensemble du GHT,

dans l'optique d'une harmonisation des besoins.

Le traitement des contentieux : le

transfert de la passation des marchés à l'établissement

support, emporte au même titre, le transfert de la responsabilité

à l'établissement support à traiter les litiges

(contentieux) accomplis à cette occasion. En d'autres termes, en cas de

contentieux entre un établissement partie du GHT et le prestataire,

c'est l'établissement signataire du marché qui intervienne

à l'occurrence l'établissement support. Là encore on peut

se poser la question quant au délai de traitement de ces litiges, car il

va falloir remonter des informations nécessaires afin que

l'établissement support puisse intervenir auprès du

fournisseur.

Quoi qui arrive, le transfert de compétence lié

à la passation des marchés entrainera nécessairement des

situations complexes en cas de difficultés rencontrées en cours

d'exécution résultant d'erreur ou d'omission lors de la

procédure de consultation dont la rédaction incombe

désormais à l'établissement support.

Gestion des achats urgents (hors

marchés) : la fonction achat mutualisée traite

l'ensemble de périmètre d'achat (travaux, fournitures et

services)2 du GHT, y compris un besoin spécifique d'un

établissement partie, ce qui veut dire que même pour

répondre à un besoin urgent, l'établissement partie est

contraint de passer par l'établissement support qui est le seul

compétent à passer le marché.

22

2 Guide méthodologique - la fonction achat

des ght. (page consultée le 07/04/17), [en ligne].

http://www.hospimedia.fr/

Le groupement des commandes :

désormais, le recours au groupement de commandes se trouve

particulièrement limité voire impossible pour un

établissement partie, comme on l'a vu, puisque les établissements

parties ne peuvent plus organiser de procédure de passation et doivent

obligatoirement confier à l'établissement support cette

passation. Sachant que certains établissements parties sont

coordinateurs historiques de groupement des commandes depuis plusieurs

années.

A ceux-ci, s'ajoute également le fait que le GHT ne

dispose pas de la personnalité morale, on s'interroge quant à

l'autorité de l'établissement support sur les

établissements parties du GHT. Juridiquement l'établissement

support n'a pas d'autorité administrative sur les établissements

supports. En effets si on se base sur les textes, aujourd'hui,

l'établissement support ne pourra rien imposer à un

établissement partie qui ne souhaitera pas participer à la

fonction achat commune du GHT.

V.3 Recommandations des modalités d'organisation

possibles :

La mutualisation de la fonction achat a pour finalité

de faire du groupement hospitalier de territoire (GHT) l'élément

pertinent pour la mise en oeuvre d'une politique et d'une organisation des

achats des établissements parties.

Du fait de la diversité, en termes de nombre

d'établissements d'un GHT, leur dispersion géographique, la

qualité de leurs processus d'achat, le niveau de professionnalisation de

leurs équipes, leur volume d'achat, la maturité d'achat,

l'historique de leur implication au sein des opérateurs d'achat

mutualisés, empêche toute tentative d'un modèle

d'organisation unique de la fonction achat mutualisée des

GHT.

D'après les textes juridiques évoqués

précédemment, seul le chef de l'établissement

support dispose la compétence de signer les marchés dans

le cadre de la fonction achat commune des GHT ou de toute personne qui

bénéficie d'une délégation de signature de sa part.

Par conséquent, pour bénéficier de cette

délégation de signature, la personne doit être

placée sous l'autorité du chef de l'établissement

support. Il relève de la responsabilité du chef de

l'établissement support d'identifier les personnes devront

bénéficier d'une délégation de sa signature.

Il est nécessaire de préciser que dans la

fonction achat des GHT, il ne peut avoir qu'une seule équipe de

la fonction achat quels que soient la localisation géographique

des agents et leur rattachement à l'établissement support.

En fonction de contexte de chaque GHT, il peut y exister

deux principaux types d'organisations possibles :

Organisation pyramidale :

plus souple en termes de gestion sur le plan opérationnel, dans ce type

d'organisation les liens hiérarchiques sont clairement définis,

pas de litige sur la disponibilité des agents à gérer.

Dans cette configuration, les acheteurs sont affectés

à temps complet à la fonction achat. Soit ces

acheteurs continuent d'être rattachés à leur

établissement partie, soit ils sont affectés à

l'établissement support par la voie d'un changement

d'établissement ou d'une mise à disposition. Sur le plan

opérationnel, leur encadrement est assuré par le

référent achat de l'établissement partie concerné

dont lui-même étant sous l'autorité du directeur des achats

de l'établissement support.

Ce type d'organisation est plutôt adapté pour les

GHT de grandes tailles.

Organisation matricielle :

ce type d'organisation est plutôt préconisée pour des

petits établissements car il sera difficile de dédier des agents

à temps complet à la fonction achat alors qu'ils sont

historiquement polyvalents, entre les fonctions achat, logistique,

approvisionnement.

Dans ce contexte les acheteurs sont dédiés

à temps partiel à la fonction achat. Ils restent

employés et affectés dans leur établissement partie. Dans

le cadre opérationnel de la fonction achat du GHT, ils sont

encadrés par le référent achat de l'établissement

partie concerné dont lui-même est placé sous

l'autorité du directeur des achats de l'établissement support.

Afin de simplifier les relations, il est préférable que le

référent achat de l'établissement partie, soit par exemple

un directeur des services économiques (DSE) dont tous les agents

dédiés à la fonction achat de son établissement,

soient directement sous son autorité hiérarchique.

V.3.1 Composition type de l'équipe rapprochée

du directeur des achats

Compte tenu des impératifs de coordination de la

fonction achat en mode multi-établissements, la nécessité

d'harmonisation des méthodes achat, de pilotage des processus, de

sécurisation des affaires, il est recommandé de mettre en place

une équipe rapprochée du directeur des achats dont la composition

pourrait être de manière suivante :

? Les responsables de départements achats ? Les

référents achat d'établissement ? La cellule juridique des

marchés

25

? Le contrôleur de gestion achat

? L'assistant maîtrise d'ouvrage du système

d'information achat (AMOA SI-Achat).

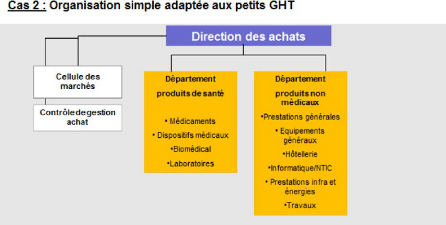

V.3.2 Organisation en départements d'achat

L'organisation fonctionnelle en départements d'achat

est l'une des modalités d'organisations la plus efficiente que l'on peut

rencontrer dans les fonctions achats mutualisées et qui pourrait

être éventuellement transposée à la fonction achat

des GHT.

Les départements d'achat suivent une logique de

découpage fonctionnel et leur nombre peut varier en fonction de la

taille du GHT, du nombre d'établissements ou du volume d'achat et du

nombre d'acheteurs le composant.

On peut distinguer deux types d'organisation fonctionnelle en

départements : la première plus adaptée aux plus gros GHT

est plus détaillée où des filières d'achat

pourraient être rattachés à certains départements

(cas 1) ; la deuxième, plus adaptée aux petits GHT sera

structurée autour de deux départements principaux : le

département produits de santé et le département produits

non médicaux (cas 2).

Cependant, il peut avoir une variété des

déclinaisons possibles entre ces deux organisations en fonction des

choix organisationnels et des spécificités de chaque

groupement.

Figure VII : Organisation fonctionnelle en

départements achats adaptée aux plus gros GHT

Figure VIII : Organisation fonctionnelle en

départements achats adaptée aux plus petits GHT

Rôles des responsables de départements

:

? rôle d'encadrement opérationnel des acheteurs

de leurs familles d'achat.

? pilotage de production des marchés (planning, gestion

de la charge des agents, proposition de stratégies d'achat,...).

? Rôle de garantir la sécurité juridique

et la performance économique sur leur périmètre

vis-à-vis du directeur des achats.

? Rôle de pilotage des achats d'une ou plusieurs

familles de biens ou de services, en cohérence avec la stratégie

achat du groupement et en s'appuyant sur une équipe d'acheteurs «

famille ».

Il est conseillé que le responsable de

département d'achat soit placé sous l'autorité du

directeur des achats du GHT afin de simplifier la gestion

hiérarchique.

V.3.3 Les référents achats et les

délégations de signature :

La fonction achats peut reposer également sur des

référents achats dans les établissements

parties. Tout comme les responsables de départements d'achat, les

référents achats pourront être placés sous

l'autorité du chef de l'établissement support, mais placés

géographiquement dans un établissement

partie.

Rôles des référents

achats :

? Le référent achat de l'établissement

partie contribue au pilotage de la production des marchés en liaison

étroite avec tous les responsables de département.

? Il veille à l'expression préliminaire des

besoins par l'établissement partie concerné, en amont de la

passation des marchés

? Il pilote en proximité avec les acheteurs

concernés l'instruction des marchés spécifiques de son

établissement partie (marchés subséquents, marchés

spécifiques,...).

? Il est l'interlocuteur privilégié de la

fonction achat commune entre l'établissement support et son

établissement partie notamment pendant la phase de l'expression des

besoins en amont et la phase d'exécution des marchés en aval.

? Il pourra également, dans un but d'efficacité

et de fluidité des circuits de signature, signer les marchés

à procédure adaptée (MAPA) ou les appels d'offres (AO)

répondant exclusivement aux besoins de l'établissement partie

duquel il relève par le bien d'une délégation de signature

qu'il a bénéficié du chef de l'établissement

support.

Il est recommandé que le référent achat

d'un établissement partie bénéficie qu'une

délégation de signature sur les marchés spécifiques

de l'établissement partie concerné tels que : des marchés

subséquents, marchés répondant à un besoin

spécifique de l'établissement partie,...

Délégations de

signature :

Le directeur de l'établissement support peut

opérer des délégations de signature à certains

membres de la fonction achat afin de simplifier la fluidité du processus

de notification des marches.

La mise en place d'une délégation de signature

est recommandée au moins aux membres l'équipe rapprochée

du directeur de la fonction achat.

Cependant, le directeur de l'établissement support peut

également déléguer sa signature à d'autres agents

de la fonction achat, à condition que ces agents soient directement

employés par l'établissement support ou mise à disposition

de celui-ci.

V.5 Recommandations de la gouvernance de la fonction

achat :

Du fait de la diversité des acteurs de l'achat et de

leur dispersion géographique entre établissements support et

parties, il est recommandé de piloter la fonction achat en mode

projet et de mettre en place une instance pérenne de

coordination opérationnelle et stratégique : le

Comité de Coordination Achat.

Le comité de coordination achat pourrait se

réunir plusieurs fois par an et aurait pour mission de mettre en oeuvre

la feuille de route stratégique achat, de piloter et coordonner les

principaux axes de la fonction achat, à savoir :

· la mise en place de la politique achat du GHT,

· le suivi de la feuille de route pluriannuelle de la

fonction achat mutualisée,

· le pilotage de la performance et du reporting achat,

· la production opérationnelle des marchés et

la gestion de la convergence des marchés

· la mise en place de la fonction achat cible,

· Suivre l'avancement du Plan d'Actions Achats (prise de

décision sur nouvelles actions à mettre en place,

· Suivre et analyser le tableau de bord de la fonction

achat,

· Analyse des points critiques,

· Décision sur actions correctives,

· Suivre l'avancement de la feuille de route de

convergence des marchés du GHT,

Il est précisé que la convergence des

marchés1 sera initiée le 1er janvier 2017 avec un

objectif de convergence des marchés au 31 décembre 2020. À

cette échéance, tous les marchés actifs auront pu

être instruits par la fonction achat mutualisée du GHT.

Le comité de coordination des achats pourrait

éventuellement assurer le lien vers le comité stratégique

GHT auquel il présente les principales orientations de la fonction

achat, sa feuille de route opérationnelle et les actions et

évolutions clés de la fonction achat.

V.6 L'impact sur les ressources humaines et

économiques :

Il est évident que la mise en place de la fonction

achat commune puisse engendrer des impacts conséquents notamment au

niveau de la ressource humaine.

En effet, l'éclatement des plusieurs directions

locales en une direction commune au sein du GHT, a permis :

·

de réduire considérablement le nombre d'ETP

(équivalent en temps plein) affecté à la fonction achat,

d'où la réalisation des économies budgétaires,

· de bénéficier des expertises au sein de

chaque établissement du GHT,

· la montée en compétence des acteurs de

la fonction achat,

Cependant, ces impacts n'ont pas que des effets positifs, ils

ont également une portée négative, notamment :

· sur la question de devenir des directeurs d'achat des

établissements parties, qui perdent logiquement leur grade de directeur

car il ne peut avoir qu'un seul directeur d'achat au niveau GHT.

· des inconvénients liés à la

mobilité, des agents rattachés ou mis à disposition,

géographiquement, auprès de l'établissement support,

· les turnovers ou de changement de poste des acteurs de

la fonction achat qui sont souvent à l'origine des démissions.

La mise en place de la fonction achat commune entrainera

également un impact économique majeur pour les GHT, d'une part,

à grâce à une réduction de nombre des agents

lié à la fonction achat et d'autre part, à grâce aux

leviers de gains sur achat notamment, la massification des besoins (effet

volume ce qui entraine une réduction des prix sur achat).

Néanmoins, si la fonction achat commune est une source

génératrice des gains pour les GHT, elle en est de moins pour les

petites et moyennes entreprises (PME), qui ne seront pas forcement en

capacité de répondre aux besoins exprimés par le GHT

à cause de l'effet volume, car on ne parle plus d'un besoin

exprimé par établissement mais plutôt par le GHT.

VI. Travail d'investigation :

VI.1 Méthodologie de l'enquête :

VI.1.1 Le choix de l'entretien :

Tout d'abord il est indispensable de préciser que j'ai

choisi la méthode par entretiens en présence physique dans la

mesure où il s'agit du type d'enquête qui permet le recueil

d'informations particulièrement adaptées pour investiguer un

sujet peu connu voire même méconnu dans le milieu hospitalier mais

également de recueillir le sens que les acteurs de la

fonction achat donne à leurs métiers, leur

système de valeurs et la lecture qu'ils ont de leur propres

expériences.

Ensuite, il m'est paru nécessaire voire

impératif d'effectuer deux types d'entretiens afin de répondre

à deux problématiques.

En effet, dans le cadre de ce mémoire, il me semble

indispensable de savoir « Quel est l'impact des GHT sur la fonction achat

hospitalière ? »

? La mise en place de la fonction achat commune dans le cadre

des GHT, a engendré un changement radical des pratiques ordinaires de la

fonction achat hospitalière, notamment avec le transfert des

compétences des établissements parties du GHT au profit de

l'établissement support. A partir du 1er Janvier 2018, ce

dernier sera le seul compétent à signer des marchés.

Quelle organisation type mise en place face à ce changement ? Quel

accompagnement au changement ? Quel avenir pour les acteurs de la fonction

achat des établissements parties ?

? La fonction achat mutualisée étant encore un

sujet nouveau dans les hôpitaux, il était nécessaire

d'avoir un retour d'expériences des structures (les services publics de

l'Etat, les collectivités territoriales, les opérateurs

économiques, les entreprises publiques et privées...) qui ont

déjà mis en place une mutualisation de la fonction achat afin que

les GHT puissent en tirés profit.

Ainsi, il m'est paru judicieux d'élaborer deux types

de guide d'entretiens semi directifs (entretien I et entretien II) :

? Le premier (entretien I), destiné aux acteurs ayant

une expérience sur la mutualisation de la fonction achat, notamment les

directeurs des achats qui ont une vision plus large et un esprit plus critique.

Ces derniers pourront, d'une manière objectivée, faire une

analyse entre la situation avant et après la mise en place de la

fonction achat mutualisée, savoir également quelle p-value

apportée par la fonction achat mutualisée.

? Le deuxième (entretien II), est plutôt

destiné aux acteurs de la fonction achat hospitalière, aux

juristes des marchés publics au sein des hôpitaux, aux

opérateurs économiques, aux chargés de mission de la

DGOS,...afin d'avoir leurs sentiments, sur la nouvelle fonction achat commune

des GHT, les textes juridiques notamment concernant la passation obligatoire

des marchés par l'établissement support.

Cette méthodologie permet notamment de disposer,

à travers ces deux types d'entretiens, de retour d'expériences

riches avec des connaissances, des représentations et des

positionnements différents.

Le choix de type d'entretien employé a

été celui de l'entretien semi-directif, dans la mesure où

les personnes interviewées se voient accorder un espace

d'échanges tout en étant guidé à travers des

thèmes, ce qui permet une plus grande spontanéité et une

liberté d'expression.

VI.1.2 Les personnes sollicitées :

Dans le cadre des entretiens I, 5 personnes ont

été sollicitées dont :

· le directeur d'achat d'un groupement de

coopération sanitaire de 3 établissements ayant mis en place une

fonction achat mutualisée depuis 3ans,

· un représentant de la fonction achat des

Services de santé des armées,

· une chef de projet de la fonction achat, à la

cci du ministère de la défense,

· le responsable de la fonction achat d'un EPCI

(établissement public de coopération intercommunal),

· le directeur d'achat d'un GHT

Ces entretiens sont faits principalement par présence

physique sur une durée moyenne de 1h. Concernant les entretiens II, j'ai

sollicité 7 personnes à savoir :

· deux juristes des marchés publics dans les

établissements publics de santé,

· le responsable des achats au Resah (réseau des

acheteurs hospitaliers),

· deux fournisseurs dont l'un au niveau national et l'autre

au niveau local (PME),

· un chargé de mission au niveau de la DGOS,

· un directeur des achats dans un CHU,

VI.1.3 Le déroulement des entretiens :

J'ai adopté la même procédure pour

l'ensemble de mes entretiens à savoir :

· une demande d'entretien par mail (cf. annexe 1) en

précisant le cadre de ma recherche, les thèmes abordés

afin que la personne interviewée puisse de préparer en avance, la

durée moyenne de l'entretien,...

·

Lors de l'entretien :

o se présenter,

o Définir le contexte et l'objectif de ma recherche,

o Prévenir les personnes qu'elles seront

enregistrées pendant l'entretien, cette méthode m'a permis

d'être beaucoup plus à l'écoute que sur mes prises de

note,

o Rappeler que leurs expériences et leurs

connaissances sont fondamentales pour cette étude.

o Demander la fonction de la personne interviewée afin

de débuter l'entretien.

Entretiens I :

L'ensemble de ces entretiens s'est déroulé en

face à face, tôt le matin ou enfin de journée car les

personnes sollicitées n'avaient des disponibilités qu'à

ces tranches d'horaires.

Bien évidemment, certains entretiens ont

été systématiquement reportés dus à des

imprévus, donc c'est dans un climat serein que les entretiens ont

été réalisés.

Entretiens II :

Une partie importante de ces entretiens est

réalisée lors de mes déplacements en mission dans le cadre

de mon stage au Resah. Car l'une des mes missions était d'accompagner

les établissements de santé à mettre en place leurs plan

d'actions achat territoriale dans le cadre de la fonction achat commune des

GHT.

VI.1.4 Les thèmes des entretiens :

Les thèmes retenus à l'élaboration du guide

d'entretien semi-directif sont : Pour les entretiens I (cf. annexe

1) :

· L'organisation de la fonction achat mutualisée

mise en place,

o Ses avantages et ses inconvénients,

o Impacts RH

· Les étapes clés à la mise en place

d'une mutualisation de la fonction achat,

· Les facteurs clés de succès de la fonction

achat mutualisée,

· Les points à risques de la mise en place de la

fonction achat commune,

o Les solutions envisagées ou mises en oeuvre afin de

sécuriser ces points à risques

· L'accompagnement au changement,

? Les indicateurs à mettre en place afin de poursuivre la

performance de la fonction achat

commune.

Pour les entretiens II (cf. annexe 2)

:

? Impacts liés aux textes juridiques de la fonction

achat commune des GHT, ? Impacts RH (ressources humaines),

? Impacts économiques

o Le coût lié à la mise en place de la

fonction achat commune,

o L'avenir des PME (petites et moyennes entreprises)

VI.1.5 Les avantages et les limites des entretiens :

Les avantages :

Comme cela a été évoqué

précédemment (dans la partie déroulement des entretiens),

préalablement aux entretiens, j'ai pris la décision de soumettre

le questionnaire du guide d'entretien à l'ensemble des personnes

interviewées afin qu'elles puissent, s'imprégner du sujet et s'y

préparer au mieux. Cependant, j'ai pris le soin de préciser que

ce questionnaire les sert juste de guide mais l'objectif étant d'avoir

des échanges plus ouverts.

Bien évidemment, ce procédé constitue un

avantage dans la mesure où l'entretien peut être

préalablement préparé par la personne interviewée

et le caractère semi ouvert l'entretien permet également

d'aborder un élément important non mentionné dans le

guide.

L'un des avantages a été également de

privilégier les entretiens physiques plutôt que les entretiens

téléphoniques, dans le sens où la personne en face se

délivre beaucoup plus.

Les inconvénients :

L'un des inconvénients est lié aux entretiens

téléphoniques dans la mesure où la relation

interpersonnelle est assez limitée. Dans ce type de

procédé on rencontre également d'autres difficultés

notamment des problèmes techniques et la difficulté d'être

à la fois à l'écoute et la prise de note.

VI.2 Synthèse des résultats :

VI.2.1 Les entretiens I :

? L'organisation de la fonction achat mutualisée :

o Aujourd'hui il n'existe pas un modèle unique

d'organisation, de la fonction achat commune, considéré comme le

modèle idéal.

o Chaque modalité d'organisation est adaptée en

tenant en compte de plusieurs paramètres (la taille de la structure, la

culture et le niveau de maturité d'achat de chaque établissement,

les ressources disponibles notamment les moyens logistiques)

? Les étapes clés à la mise en place d'une

mutualisation de la fonction achat :

o La communication entre les différents acteurs

concernés est considérée comme l'élément

phare à la mise en place d'une fonction achat commune.

o L'homogénéisation des outils de travail,

notamment avoir les mêmes systèmes d'informations.

o Faire un état des lieux global de la fonction achat

afin de définir les besoins.

o Définir clairement les hiérarchies et le

périmètre d'intervention de chacun, en élaborant des

fiches de poste.

? Les points à risques de la mise en place de la fonction

achat commune :

o Vouloir tous mutualiser d'un coup au profit de

l'établissement support,

o Ne pas mettre en place d'un le début, une communication

claire et précis,

o Prendre des décisions tout seul sans la concertation

de l'ensemble des acteurs concernés.

o Ne pas suivre les actions mises en place. ?

L'accompagnement au changement :

o Si nécessaire mettre en place une cellule

psychologique afin d'accompagner les agents au changement.

o Mettre en place un accompagnement social notamment,

auprès des agents qui ont changé de site pour rejoindre la

fonction achat commune, en leur proposant des primes de mobilité.

? Les indicateurs à mettre en place afin de poursuivre la

performance de la fonction achat commune :

o Il est impératif de suivre la performance de la

fonction achat commune en désignant un référent (par

exemple un contrôleur de gestion achat), qui suit un

certain nombre d'indicateurs et assure leurs remontés

à l'ensemble des acteurs concernés. Ces indicateurs peuvent

être les suivants :

o Gains achat annuels liés à la fonction achat

commune/gains achat totaux (annuel),

o % de réalisation de l'objectif de gain,

o Taux moyen de participation des établissements

(services) à la fonction achat commune,

o Taux de marchés mutualisés,

o Part des achats réalisés hors

marché,

o Taux de recours aux opérateurs de mutualisation,

o Taux de mutualisation au niveau national,

o Taux de mutualisation au niveau régional,

o Le nombre d'incidents relevés dans le cadre de

l'exécution des contrats conclus,

VI.2.2 Les entretiens II :

? Impacts liés aux textes juridiques de la fonction achat

commune des GHT,

o La particularité est que les GHT ne dispose pas

d'une personnalité morale, par conséquent, juridiquement

l'établissement support n'a pas d'autorité administrative sur les

établissements supports. En effets si on se base sur les textes,

aujourd'hui, l'établissement support ne pourra rien imposer à un

établissement partie qui ne souhaitera pas participer à la

fonction achat commune du GHT.

? Impacts RH (ressources humaines) :

o la délégation de la fonction achat des

établissements parties au profit de l'établissement support

entraine des réaffectations, des mutations, des mises à

dispositions et des rattachements des agents à l'établissement

support et cela nécessite un réel accompagnement social et

psychologique du personnel.

? Impacts économiques

o Le coût lié à la mise en place de la

fonction achat commune : la fonction achat des GHT va permettre de mobiliser

des actions territoriales et inter-établissements

génératrices de gains sur achat et de gains budgétaires

o L'avenir des PME (petites et moyennes entreprises) :

aujourd'hui la question qu'on se pose est la suivante : est-ce que les PME

seront en mesure de répondre aux besoins d'un GHT ?

VII. Retour d'expériences de mutualisation de la

fonction achat :

VII.1 Le Groupement Hospitalier de Territoire - Paris

Psychiatrie :

Contexte :

Le Centre Hospitalier de Sainte-Anne, l'Etablissement Public

de Santé Maison Blanche et le Groupe Public de Santé

Perray-Vaucluse ont pris l'initiative de se mettre en GHT « avant l'heure

».

Tout d'abord, les trois établissements ont

élaboré en 2013 un projet médical commun,

ensuite ils se sont constitués en direction commune en

2014, en ayant regroupé au sein d'un Groupement de Coopération

Sanitaire (GCS) toutes les fonctions support au cours du 1er semestre 2016, de

sorte qu'au 1er juillet 2016, le GHT étant une

réalité factuelle devenant une réalité juridique.

Le Centre Hospitalier de Sainte-Anne est désigné comme

l'établissement support mais le GCS tenait à ce que chaque

établissement puisse conserver son pouvoir

adjudicateur.

La mise en place du GCS a été objectivée

dans la mesure où les trois établissements pourront effectuer

leur achat en commun tout en simplifiant les procédures (éviter

des conventions). Chaque établissement (pouvoir adjudicateur)

délèguera ses achats d'exploitation au GCS, qui aura la charge de

l'achat, un système d'imputation par UF sera mis en place.

Voilà pourquoi, nous avons jugé

nécessaire d'exposer dans ce mémoire, le retour

d'expériences de la fonction achat mise en place par ce groupement, qui

est sans doute le GHT le plus avancé au niveau de la fonction achat

parmi les 135 GHT.

VI.1.1 Organisations cibles de la fonction achat

mutualisée :

Il a été choisi de centraliser les fonctions

achats et approvisionnement, en regroupant l'ensemble des équipes de la

fonction achat et logistique sur le site de Sainte-Anne (regroupement

géographique afin de faciliter la gestion). Les personnes

chargées de la liquidation et du mandatement sont également sur

ce même site. En effet, toutes les liquidations sont faites sur le

même site, cependant, chaque équipe liquidait les achats

réalisés par son établissement d'origine. Les

gestionnaires et les approvisionneurs, placés sous la

responsabilité des acheteurs disposent de 3 GEF différents afin

de liquider les factures. Actuellement, le GHT est à sa phase finale

d'organisation de la fonction achat, en adoptant une spécialisation de

chaque acheteur et approvisionneur par segment d'achat.

Le GHT fonctionne en Centrale d'achat, c'est le CH de

Sainte-Anne qui réalise l'ensemble des achats stockés pour le

compte du GHT (le compte 602) et les facturations sont afférentes

à chaque établissement.

Des travaux ont été lancés sur

l'harmonisation des références. Au départ, bien que

Sainte-Anne aie 700 références et Maison Blanche 400, seules 30

références étaient communes. Aujourd'hui, 200

références sont communes entre ces établissements.

Mise en place d'une direction commune achat et logistique, car

il est judicieux que la fonction achat et logistique soit coordonnées

par un seul directeur achat.

Le Directeur des achats a la délégation de

signature pour les marchés des 3 établissements. ? Mise en place

d'un référentiel « politique achats » commun aux 3

établissements, ? Un responsable du bureau des marchés unique au

lieu de un par établissement,

? Elaboration des DCE homogènes, car les 3

établissements ont des pratiques très

hétérogènes en matières de processus d'achat,

? La computation des seuils se fait par pouvoir adjudicateur

donc par établissement, ? Un contrôleur de gestion achat commun a

été nommé.

VI.1.1.1 Avantages et inconvénients :

Les avantages de l'organisation mise en

place :

Dans le domaine des achats et de la logistique des gains

d'efficiences importants sont observés :

· L'avantage est tout d'abord un gain économique

grâce à une réduction des effectifs pour la fonction achat

et logistique, car le GHT est passé de 33 agents à 25

agents chargés de la fonction achat commune,

· La mutualisation des ressources achats,

restructurations logistiques à savoir : le regroupement de magasins

à un magasin unique, regroupement des équipes de transports

sanitaires, fermeture d'une blanchisserie et d'un UCP),

· Partage d'expertises entre les établissements,

Les inconvénients de l'organisation mise en

place :

· La conservation de 3 pouvoirs adjudicateurs sont

sources de complexité car en effet, cela nécessite de rester avec

3 GEF afin de chaque établissement puisse liquider ses factures, ce qui

est une contrainte forte.

· La lisibilité par les fournisseurs est

très faible en termes de facturation.

VI.1.1.2 Impacts en termes RH et qualité de

service :

Toutes les équipes d'achat et d'approvisionnement ont

été regroupées sur le site de Sainte-Anne.

A ce jour, chaque agent mis à la disposition du GCS

reste bénéficiaire de la politique RH de son

établissement, avec de fortes disparités (selon les

établissements).

VI.1.2 Facteurs clés de succès de la

fonction achat mutualisée

· Unification des bureaux des marchés de 3

établissements en un seul bureau avec un juriste unique.

· La mise en place d'une direction commune achat et

logistique avec un directeur unique a permis d'accélérer

l'ensemble des travaux de réorganisation et restructuration de la

fonction achat vers l'établissement support.

· Elaboration d'une politique et processus d'achat

homogène (homogénéisation des DCE)

? Elaboration d'une cartographie globale de la fonction achat

de l'ensemble de 3 établissements (recenser les acteurs de la fonction

achat, les pratiques, les marchés et les fournisseurs de chacun de 3

établissements)

Accompagnement au changement, plusieurs directions ont

contribué à cet accompagnement, tout d'abord :

? Direction des travaux : afin de disposer suffisamment de

bureaux pour regrouper l'ensemble de l'équipe sur le même site, il

a fallu organiser d'importances travaux.

? DSI (direction de système informatique) : la DSI a

été sollicité notamment pour harmoniser une part

importante des outils informatiques (logiciels) différents d'un

établissement à un autre.

? Direction de la communication : s'appuyer sur la direction

de la communication, afin d'information l'ensemble de personnel de 3

établissements sur les nouvelles procédures et les nouveaux

outils mis en place pour la fonction achat commune.

? DRH (direction des ressources humaines : l'accompagnement

social en lien avec les

DRIFT, il a été mis en place un budget annexe