Institut Universitaire Professionnalisé «

Aménagement et Développement Territorial »

UFR

Géographie et Aménagement Daniel Faucher - Université

Toulouse-Le Mirail

Master 1 - juillet 2008

Comment mesurer la capacité de

structuration des bourgs dans un espace

en voie de métropolisation :

Analyse du cas tarn-et-garonnais

|

Cédric Vandaele

Rapport de stage

Stage effectué auprès

de la DDE de Tarn-et-Garonne

- Bureau de l'Observation des Territoires

-

|

Ces villes s'animent et vivent de leurs relations avec les

campagnes environnantes, les jours de marché, de concours agricoles, de

foiresexpositions. Mais elles ont chaque année d'avantage de

difficultés à sauvegarder leurs fonctions, d'abord par-ce

qu'autour d'elles la population rurale diminue ou vieillit ; ensuite parce que

le progrès jouant, la grande ville fait sentir directement son influence

sans plus avoir besoin du relais de la petite ville-marché. Une

déviation routière qui n'incite plus les automobilistes à

s'arrêter, la fermeture de la ligne ferroviaire, la fermeture d'un

tribunal, celle d'une usine, et l'équilibre biologique de la ville est

compromis. [...] Cette évolution peut se retourner avec une ou plusieurs

implantations industrielles, la découverte d'une vocation touristique,

l'amélioration des équipements scolaires, sanitaires et

hôteliers.

P.PINCHEMEL La France, Tome 2, 1981 (p. 339)

Remerciements

Je tiens à remercier :

Mon maître de stage Patrice Cancet et tout le personnel

du Bureau de l'Observation des Territoire : Marilyne Belloc, Tony

Béréni, Pascal Delacourt, Brigitte Deltorn et Claire Portet

(MISA) pour leur disponibilité, leur conseil et leur aide ;

Ma directrice de mémoire Mariette Sibertin-Blanc pour ses

encouragements, corrections et conseils ;

Ainsi que ma famille et mes proches pour leurs relectures.

Sommaire

Remerciements 7

Sommaire 9

Introduction 11

PARTIE 1 : Contexte

La définition générale du bourg 14

Quel rôle joue le bourg dans le département du

Tarn-et-Garonne ? 17

Un département en voie de métropolisation 23

Un point d'appui pour les politiques publiques 27

PARTIE 2

: Méthodologie

Construction d'une méthodologie en fonction des enjeux

tarn-et-garonnais36

Adaptation de l'étude aux mutations des statistiques

50

PARTIE 3 : Résultats

Les résultats thématiques et intermédiaires

62

Typologie finale 80

Etude approfondie de l'organisation urbaine par découpages

territoriaux 97

Conclusion 105

Bibliographie 111

Annexes 115

Introduction

Le Tarn-et-Garonne connaît depuis une trentaine

d'années de nombreux changements qui affectent le territoire. Le

phénomène de métropolisation, qui se caractérise

par une concentration des emplois, équipements et services sur les

pôles urbains, s'est accentué sur les deux plus grandes villes de

la région Midi-Pyrénées : Toulouse et Montauban. Cette

métropolisation modifie les logiques territoriales. En effet, à

proximité des centres urbains importants, de nombreuses petites communes

n'arrivent pas à créer un développement économique

ou proposer des services à leur population. Le pôle urbain, par la

concentration d'activités économiques et de services, rend ainsi

les territoires limitrophes dépendants.

Subissant l'attractivité des pôles urbains, de

nombreuses petites villes et bourgs ont des difficultés à

maintenir les emplois et les services de proximité sur leur

territoire.

Hors des grandes agglomérations, les territoires ruraux

s'organisent, généralement, autour de bourgs-centres qui

détiennent un certain poids dans l'animation locale. En effet, on y

trouve, à des degrés divers, les emplois et les services

nécessaires à la vie courante. Ces véritables noeuds

stratégiques arrivent, selon les conjonctures locales et leur

disposition géographique, à opposer une résistance plus ou

moins grande à l'encontre des grandes villes.

C'est dans ce contexte que la Direction Départementale

de l'Equipement (DDE) du Tarn-etGaronne a souhaité mener une

étude sur les bourgs pour connaître leur structuration sur le

territoire et en déduire leurs capacités de résistance

face aux phénomènes de métropolisation.

Les bourgs-centres et les petites villes du département,

qui ont longtemps structuré l'espace rural, ont-ils encore, aujourd'hui,

un rôle à jouer ?

Des études semblables ont été

menées sur différents territoires, notamment sur le

Département du Gers. L'analyse de l'armature urbaine gersoise a ainsi

permis d'éclairer les acteurs qui interviennent dans

l'aménagement de ce territoire.

Ainsi, l'enjeu de cette étude est de montrer les

développements hétérogènes des bourgs à

partir de leur propre histoire et des influences extérieures qu'ils

subissent pour orienter l'intervention des politiques publiques.

Cette analyse de l'armature urbaine départementale se

déroule cependant dans un contexte particulier, puisque depuis 2004,

l'Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques (INSEE) a

modifié sa collecte de recensement. Les premiers résultats,

encore très précaires, ne permettent pas, à ce jour,

d'avoir une image statistique récente et homogène du

territoire.

Cette carence statistique est une problématique

actuelle pour toutes les études territoriales. Pour obtenir l'image la

plus objective possible du territoire, l'observateur doit donc rechercher

d'autres sources et utiliser de nouveaux instruments.

L'étude des bourgs s'inscrit dans cette

démarche. Nous avons pris le partie d'exploiter de nouvelles bases de

données pour les confronter à des statistiques encore aujourd'hui

disponibles. Ce travail expérimental a nécessité une

analyse approfondie sur la qualité, la pertinence ou encore le mode de

constitution des indicateurs choisis.

Pour analyser la capacité de structuration des bourgs

dans le Tarn-et-Garonne, nous avons utilisé plus d'une centaine

d'indicateurs que nous avons organisés suivant une méthodologie.

Nous avons souhaité ouvrir le plus possible le spectre d'observation

afin d'analyser et comprendre les différentes facettes des bourgs. A cet

effet le « dire-d'experts » des acteurs de l'aménagement du

territoire rassemblés au sein d'un comité technique a

été nécessaire pour suivre et valider l'étude.

Ce travail s'organise en trois parties :

- Une première partie précise le contexte de

l'étude : elle rappelle les notions des bases

utilisées et

positionne le département de Tarn-et-Garonne dans le contexte

régional.

- La deuxième partie s'attache à

détailler la méthodologie employée pour mesurer la

capacité de structuration des bourgs de Tarn-et-Garonne à partir

d'indicateurs construits sur la base de différentes bases de

données.

- La dernière partie détaille les

résultats obtenus, d'abord de façon thématique, puis

synthétique. Enfin les résultats obtenus sont analysés

à échelle plus fine pour mettre en évidence les logiques

d'organisation des bourgs par territoire.

Partie 1 :

Contexte

I) La définition générale du

bourg

A) Une délimitation statistique difficile

La définition du bourg en France n'est pas claire : la

présence de plus de 36 000 communes sur le territoire français

avec 80 % d'entre elles qui recueillent moins de 2 000 habitants (mais ne

regroupant qu'un 1/4 de la population française) complexifie la lecture

du territoire.

Quelle différence y a-t-il entre un bourg, un village

ou encore une petite ville ? La définition de l'objet bourg n'est pas

évidente et elle peut varier selon les caractéristiques du

territoire. Un bourg isolé du massif central n'aura pas les mêmes

spécificités qu'un bourg dans la périphérie

parisienne et cela autant par la différence du poids

démographique que par les fonctions variées qu'ils peuvent

exercer.

L'INSEE ne prend pas en compte dans ses analyses

l'échelon du bourg mais l'intègre plus généralement

dans l'appellation d'unité urbaine : une agglomération comportant

sur son territoire une zone bâtie d'au moins 2 000 habitants où

aucune habitation n'est séparée de la plus proche de plus de 200

mètres.

Ce manque de précision a amené différents

chercheurs à développer des définitions, selon des seuils

ou des fonctions, pour décrire le bourg.

R.BRUNET caractérise le bourg ainsi : « Entre

ville et village, [il] est une petite agglomération qui se

distingue des villages voisins par la tenue régulière d'un

marché, par des magasins et des services élémentaires. Le

réseau des bourgs se distribue plus ou moins selon le modèle des

lieux centraux »1. Statistiquement J.RENARD situe le bourg

: « entre les communes rurales au nombre de 30 000 et les villes qui

ont entre 5 000 et 20 000 habitants au nombre de 500/600 »2.

Cet « être hybride » entre campagne et ville est

délimité plus précisément par J.P LABORIE qui le

détermine dans une fourchette allant de 2 500 à 5 000 habitants.

F. BRAUDEL pour sa part définit le bourg à partir des fonctions

qu'il exerce : il possède un « niveau d'équipements

capable de satisfaire la population du bourg et

1 BRUNET R. Les mots de la géographie,

dictionnaire critique, collection Dynamiques du territoire, La

documentation française, 2005

2 LABORIE

J-P. et RENARD J. (dir.) Bourgs et

petites villes, collection Villes et territoires, Presses universitaires

du Mirail, 1998

l'espace environnant « là où se tient le

marché » ; le bourg rural est « au sortir du village,

la première dénivellation sur le chemin de la vraie ville

» 1.

Le bourg a exercé historiquement une fonction

importante dans la structuration de l'espace rural et peut être

comparé au chef lieu de canton. Le chef lieu de canton, subdivision

administrative du département, regroupe en majorité des services

que n'ont pas les autres communes rurales. Il est l'échelon

d'élection des conseillers généraux et on peut souvent y

trouver une gendarmerie ou encore un centre de perception, des services que

n'ont pas d'autres communes de plus petite taille.

B) La prise en compte de l'espace environnant

Même si la qualification du bourg reste incertaine,

beaucoup de chercheurs semblent adhérer à l'idée que le

bourg, intégré dans une armature urbaine

hiérarchisée, structure et organise son territoire environnant.

Ainsi le bourg ne peut pas être considéré valablement sans

la prise en compte de son environnement.

Le géographe W.CHRISTALLER et l'économiste

A.LOSCH ont élaboré en 1933 la théorie des lieux centraux.

Ils intègrent le bourg au sein d'une organisation

hiérarchisée d'un réseau de villes selon un niveau de

services qu'elles offrent et leur disposition spatiale. La petite ville

regroupe des fonctions essentielles pour satisfaire les besoins et donc attirer

une population rurale de proximité. Ce modèle est significatif

dans un espace géographique homogène avec des

caractéristiques semblables. Les phénomènes

exogènes comme la mondialisation ou la métropolisation et les

spécificités locales ne sont pas pris en compte dans ce

modèle.

L'aire d'attraction des bourgs, semblable au modèle des

aires urbaines des grandes agglomérations, est indispensable à

prendre en compte pour mesurer sa capacité de structuration afin de le

différencier des autres communes.

La DATAR a commandé en juillet 2003 à une

équipe pluridisciplinaire regroupant l'Institut National de la Recherche

Agronomique (INRA), le ministère de l'agriculture, l'Institut

Français de l'Environnement (l'IFEN) et l'INSEE une étude

mesurant la capacité de structuration des bourgs et petites villes au

sein de l'espace rural. L'objectif est d'arriver à

1 BRAUDEL F. L'identité de la France Tome

1, Espace et Histoire, Arthaud, 1986

délimiter des territoires dépassant les

frontières administratives, où une population effectue la

majorité de ses actes « courants ».

Pour cela deux critères ont été pris en

compte : l'accès à l'emploi et aux services à la

population.

A la suite de cette étude, le territoire de la France

métropolitaine, en dehors des grandes agglomérations, a

été divisé en 1 745 bassins de vie des bourgs et petites

villes.

Regroupant 21 millions de français, ces espaces

d'attraction des bourgs sont peuplés en moyenne de 1 200 habitants. Mais

le travail commandé par la DATAR apporte surtout des informations sur la

grande diversité des bassins de vie de l'espace rural qui se

différencient par leur degré d'équipements et les

facilités d'accès.

A une échelle plus large, la notion de pays constitue

une entité homogène qui a une cohérence

socio-économique. J.RENARD le définit comme : « un

territoire fortement cimenté par des interactions complexes de nature

socio-économiques, culturelle et patrimoniale ». A ce jour, il

existe deux notions de pays. Le pays de taille importante (regroupant plusieurs

communautés de communes), initié en 1995 par la Loi d'Orientation

de l'Aménagement du Territoire (LOADT), qui sert aux politiques locales

de territoire de projets. Quatre ans plus tard, la loi d'orientation de

l'aménagement et du développement durable du territoire (LOADDT)

complète les premiers textes législatifs en préconisant la

constitution des Pays sur une « cohésion géographique,

économique, culturelle et sociale suffisante » et de les organiser

« sur la trame de l'armature urbaine, les pôles ruraux, les villes

petites et moyennes ».

L'autre pays à taille plus modeste (à

l'échelle cantonale ou intercommunale) est organisé autour d'un

bourg qui joue le rôle d'intégrateur. « Le pays est alors

la création des hommes qui entretiennent entre eux des relations

essentielles et qui trouvent régulièrement leurs

concrétisation au bourg dans le cadre d'échanges

»1. Le pays, vu sous cet angle correspond à la zone

d'influence qui gravite autour d'un bourg-centre.

Cette définition générale montre, que le

bourg détient une place centrale au sein de l'espace rural en l'animant

et en le structurant.

Cependant le département du Tarn-et-Garonne,

historiquement organisé par l'activité agricole

connaît

depuis une trentaine d'années d'importantes mutations. En effet, la

croissance des

grandes villes régionales à l'image de la

métropole toulousaine, modifie les territoires

1JACOB N. Bassins de vie et notion de pays in

J.P LABORIE et J.RENARD (dir.) Bourgs et petites villes, collection

Villes et territoires, Presses universitaires du Mirail, 1998, pp. 109-116

environnants. Les bourgs centres et petites villes du

département, qui ont longtemps structuré l'espace rural, ont-ils

encore un rôle à jouer ?

II) Quel rôle joue le bourg dans le

département

du Tarn-et-Garonne ?

Le département du Tarn-et-Garonne situé au

centre de la région Midi-Pyrénées

Source : IGN

A) Une activité agricole prédominante

Le Département du Tarn-et-Garonne a été

crée en 1808, par décret impérial de Napoléon I,

sur la réunion de fragments détachés des

départements voisins : Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot et

Lot-et-Garonne. Du coup, le département comporte des entités

paysagères variées coupées par les trois cours d'eau que

sont la Garonne, le Tarn et l'Aveyron. Les bourgs tarn-et-garonnais

présentent donc des profils différents par leur architecture : de

la brique dans le Sud et le long de la vallée de la Garonne et de la

pierre dans

les gorges de l'Aveyron et sur les pré-causses du Nord

; les grandes propriétés de la Lomagne architecturalement proches

du modèle gascon n'ont rien en commun avec les pavillons à la

toulousaine des Coteaux de Monclar.

Cette diversité est également perceptible au

niveau de l'économie départementale. Après avoir connu au

début du XIXe siècle une prospérité comparable, ou

même supérieure à celle des autres régions

française, l'activité économique est restée

relativement à l'écart du mouvement d'industrialisation de la fin

du XIXe. Les activités traditionnelles prédominent comme la

minoterie, le textile, la métallurgie ou encore la faïencerie.

Le Département d'une superficie de 3 720 hectares (l'un

des plus petits de France - 8,2 % de la superficie de Midi

Pyrénées) est cependant principalement tourné vers

l'agriculture (60% de la surface départementale est valorisé par

l'agriculture) ce qui peut masquer le potentiel industriel.

D'une part, les nombreuses terrasses et vallées

fertiles de la Garonne et du Tarn sont propices à l'arboriculture

fruitière avec une prédominance du pommier et la culture

extensive de céréales (40 % de la Surface Agricole

Utilisée - SAU). Le développement de la production de bois se

localise également aux abords des cours d'eau avec la plantation de

peupliers (55% de la production régionale). Ces grandes cultures en

croissance ces dernières années et la production fruitière

sont ventilées en circuits longs.

D'autre part, les zones arides, pentues et accidentées

comme celles des Causses du Quercy blanc sont plutôt vouées

à l'élevage de bovins et les terrasses de la Garonne et du Tarn

offrent des conditions idéales pour le développement de la vigne

labellisée.

De nombreux villages et bourgs situés sur la partie

Nord et Ouest présentent donc des profils typiquement agricoles. Ces

bourgs agricoles « éloigné[s] de l'influence

des villes [jouent] souvent un rôle déterminant

»1. Ainsi J.P POUSSOU souligne que la petite ville

représente un maillage essentiel de l'espace à partir du XIIe car

elle est le premier degré de la hiérarchie urbaine et elle est

indispensable à l'espace rural. Ces petites villes peuvent regrouper des

services : équipements de collecte, de conditionnement, de production et

proposer une main d'oeuvre locale. Historiquement, la polyculture des

agriculteurs servait à l'autosuffisance du bourg et de son

environnement. Le bourg avec ses infrastructures de base, jouait alors une

1 POUSSOU J.P. Bourgs centres et espaces

fragiles in LABORIE J.P et RENARD J. (dir.) Bourgs et petites villes

in op. cite

place déterminante et permettait aux agriculteurs de

revendre leur production en circuit court. L'ouverture des marchés et

l'avènement de l'agriculture « industrielle », dans les

années soixante-dix en recherche constante de rendement et de

compétitivité, a modifié le rôle et la place des

bourgs ruraux. Ainsi selon J.P LABORIE : « la ville n'est même

plus un premier relais dans le circuit de commercialisation

»1 mais elle développe par la mutation de l'agriculture

de nouvelles fonctions.

En effet la reconfiguration des exploitations par le

remembrement, le besoin croissant d'intrants ou encore l'augmentation des

transactions financières créent de nouveaux services et

métiers qui permettent de diversifier l'économie de ces villes

(magasins de matériels, coopératives, services,...) et fixer les

populations tentées par l'exode rural.

Répartitions des exploitations agricoles selon

leurs productions principales

(En % de l'ensemble des exploitations)

Source : DDAF 82/DRAF (SRISE) - enquête Structure

2005

Aujourd'hui, à l'image de la France le nombre

d'exploitations en Tarn-et-Garonne a tendance à diminuer alors que les

surfaces augmentent : le nombre de celles de plus de 50 hectares a

doublé entre 1988 et 2000 pour atteindre 20 % de l'ensemble des

exploitations.

La réduction des effectifs dans l'agriculture

(effondrement de 31 % des emplois agricoles en Tarn-et-Garonne entre 1990 et

1999) a incité au développement de coopératives qui

permettent de mutualiser les moyens et proposer des produits compétitifs

sur le marché mondial.

1 LABORIE J.P Les petites villes, Edition du

CNRS, 1979

B) Une industrie qui se développe tardivement

Cette dominance agricole a été l'un des leviers

du développement de l'industrie. La fabrication au XIXe des balais en

sorgho autour de Grisolles et la manufacture du chapeau de paille à

Septfonds et Caussade ont participé entre autre, à

l'émergence industrielle du département. D'autres

activités se sont développées durant l'ère

industrielle comme la cimenterie dans les gorges de l'Aveyron, la

métallurgie à Castelsarrasin, la papeterie à Montech ou

encore les usines de fonderie sur Caussade.

Mais les crises industrielles et la mondialisation ont eu des

répercussions sur de nombreuses petites villes et bourgs du

Tarn-et-Garonne. « La deuxième moitié du XIXe est pour

le Tarnet-Garonne une période de déclin. En 50 ans, le

département perd un habitant sur quatre. [...] Les industries

qui faisaient la richesse de la région au XVIIIe ont fortement

décliné. »1. Cette crise est marquée

par le recul de l'activité dans les branches des industries

intermédiaires suite aux conséquences de l'automatisation de

certains procédés de fabrication et aux délocalisations

dans des pays à main d'oeuvre à bas coût.

Pour faire face à ces difficultés

économiques, la production industrielle se recentre sur des branches

à forte valeur ajoutée où la recherche de

rentabilité et de productivité domine. Cette tendance va selon

J.P LABORIE « à l'encontre de la valorisation des avantages de

la localisation [des usines et des entreprises] dans les petites

villes »2. Ce sont les industries traditionnelles

(textile, habillement, cuir, chapellerie,...) liées aux

potentialités locales qui sont les plus touchées car elles

proposent une faible valeur ajoutée et emploient une main d'oeuvre peu

qualifiée.

Néanmoins de grands équipements comme la

centrale nucléaire de Golfech ou encore l'usine d'aluminium

Tréfimétaux sur Castelsarrasin ont eu un effet levier

sur le territoire. La centrale nucléaire de Golfech, construite dans les

années 80, a par exemple mobilisé de nombreuses entreprises du

bâtiment pour sa construction et elle emploie 670 personnes pour son

fonctionnement (données EDF). Néanmoins ces grandes implantations

accentuent le caractère mono-industriel des bourgs ce qui accroît

la fragilité d'un territoire.

1 KAYSER B. Atlas régional et

départemental de Midi-Pyrénées, Edition

Tarn-et-Garonne, 1985

2 LABORIE

J-P. et RENARD J. (dir.) Bourgs et

petites villes in op. cite

En guise d'illustration, la fermeture en 2002 de l'usine

Valéo, localisée sur la commune de

Labastide-Saint-Pierre et spécialisée dans les câblages

électriques pour automobiles, a par exemple bouleversé le bassin

d'emploi local par le licenciement de 450 salariés.

Les différentes crises ont changé le tissu

industriel. Les grandes entreprises et usines héritées de

l'ère industrielle ont souvent été remplacées par

des petites et moyennes entreprises. Leur émergence est une

réponse au processus d'externalisation de nombreuses grandes entreprises

et à la demande croissante de « services à la personne

». Parfois regroupées en Systèmes Productif Locaux (SPL),

les PME et PMI peuvent être le moteur d'un territoire. L'intervention des

politiques locales est généralement indispensable pour structurer

et aider l'implantation et le fonctionnement de ces entreprises. Grâce

aux évolutions technologiques (TIC), à la tertiarisation

générale de l'économie et aux facilités de

communication, les bourgs peuvent rendre leur territoire attractif et attirer

des nouvelles entreprises.

Localisation des établissements industriels de 50

salariés et plus en Tarn-et-Garonne

Source : INSEE Midi-Pyrénées, Regards sur

Tarn-et-Garonne, n°22-82, février 2006

Le dynamisme économique du grand sud-ouest porté

en partie par le pôle aéronautique

toulousain a su

développer et conforter l'économie sur un large territoire et

notamment en

Tarn-et-Garonne : depuis les années 90 on assiste

à la création de nombreux emplois (4 000 nouveaux emplois en 14

ans- + 6 %). L'INSEE comptabilise début 2004 sur l'ensemble du

Département 75 700 emplois (11 800 emplois non-salariés) dont un

sur deux dans les métiers des services.

Ainsi de nombreux sous traitants en construction

aéronautique et spatiale se localisent dans le corridor

Toulouse-Montauban. Le département bénéficie

également d'une localisation favorable au croisement de deux grands axes

de circulation : Narbonne-Bordeaux et Toulouse-Paris. Ce carrefour

stratégique a été favorable au développement de

nombreuses zones d'activités. Ainsi la plateforme multimodale

Eurocentre qui se trouve à la limite du département,

dispose de 300 hectares de terrains équipés d'activités

industrielles, de transport, de logistique et de services. A ce titre, l'agence

de développement économique 82 fait savoir qu'elle étudie

un projet de plateforme logistique internationale « d'une surface de

300 hectares [qui] se réalisera au sud du département

sur les communes de Montbartier, Labastide Saint-Pierre et Campsas en liaison

directe avec le carrefour autoroutier A 20/A 62 »1.

Répartition des emplois selon les secteurs

d'activités

Source : INSEE Midi-Pyrénées, Regards sur

Tarn-et-Garonne, n°29-82, avril 2008

Mais le moteur industriel du département dépend

principalement de l'activité agricole. En

effet début 2004

l'industrie emploie dans le département 8 600 salariés dont 31 %

dans les

1 Schéma départemental

d'organisation économique, L'agence de développement

économique 82, juin 2006

branches de l'agroalimentaire. Cette branche industrielle est

particulièrement dynamique comme le montre l'augmentation spectaculaire

des effectifs (40 % en quatorze ans) 1. L'activité fruitière a

induit le développement de nombreux emplois dans le stockage,

conditionnement, transformation et le transport localisés principalement

sur les grandes villes comme Moissac, Castelsarrasin et Montauban.

Le pôle fruitier de Moissac a orienté une grande

partie de sa production sur la démarche qualité, illustrée

par l'AOC Chasselas, ce qui a permis de rester compétitif et

d'accéder au marché national et international via les groupes de

grande distribution.

La force économique départementale s'accompagne

cependant d'un taux de chômage des plus importants de la Région

Midi-Pyrénées et de France (11 %). Ceci peut s'expliquer d'une

part, par l'obligation d'ouverture de certaines industries traditionnelles

très spécialisés au marché mondial et d'autre part

par l'afflux important de nouveaux arrivants sur le département que le

marché du travail n'arrive pas à absorber.

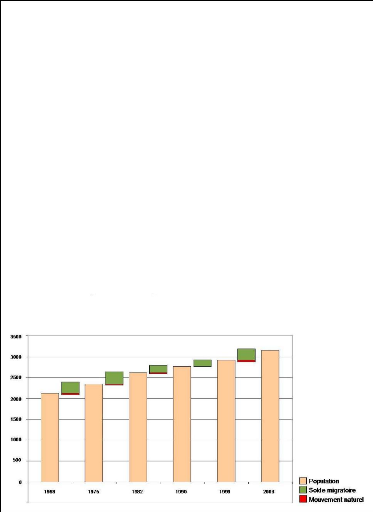

III) Un département en voie de

métropolisation

Une grande partie du Tarn-et-Garonne est sous l'influence de

la métropole toulousaine. La forte croissance de la population en est

l'un des indicateurs. Le Département connaît une croissance

démographique (croissance de 1,2 % entre 1999 et 2004) due

principalement à l'arrivée de nouvelles populations :

l'excédent migratoire atteint 2 400 personnes par an en moyenne depuis

1999. Ainsi les derniers recensements montrent que le Tarn et Garonne a

gagné 12 300 nouveaux habitants entre 1999 et 2004 pour arriver en 2005

à 221 300 habitants avec une densité de 60

habitants/km2. Les projections démographiques de

l'INSEE2 prévoient selon un scénario central

(prolongement des tendances démographiques récentes en

matière de fécondité, mortalité et migrations

externes) un gain de 37 000 nouvelles personnes d'ici 2030 (soit une hausse de

17%).

Cet afflux a pour conséquence une augmentation des

constructions sous forme pavillonnaire

(8 150 logements individuels purs

autorisés entre 1999 et 2004) et sous les formes collectives

1 Regards sur Tarn-et-Garonne, INSEE

Midi-Pyrénées Publications, numéro 22-82, février

2006

2 INSEE Midi-Pyrénées Projections de

population départementales en Midi-Pyrénées à

l'horizon 2030, Dossier de l'INSEE n° 143, octobre 2007

et individuelles groupées (6 200 logements

autorisés entre 1999 et 2004)1 localisées

principalement sur la partie sud du département et plus

particulièrement dans la périphérie de Montauban et le

long des axes de communication.

Les bourgs touchés par cette dynamique

résidentielle se caractérisent généralement par une

population jeune qui provoque une hausse de natalité. L'arrivée

de nouveaux ménages bouleverse la structure traditionnelle de la

population d'origine.

Mais la métropole toulousaine influence le sud du

département surtout par l'attraction d'actifs. L'étude «

Tarn-et-Garonne, un territoire multipolaire sous l'influence croissante de

Toulouse »2 réalisé par l'INSEE

Midi-Pyrénées montre qu'en 2004 près de 20 % des 66 000

salariés qui résident en Tarn-et-Garonne travaillent à

l'extérieur du département. La majorité de ces actifs

sortants se rendent en Haute-Garonne (six sur dix) ce qui confirme le dynamisme

du couloir Toulouse-Montauban. Ces échanges importants entre l'aire

urbaine et le faisceau nord ont tendance à augmenter entre 2001 et 2006

de 13 % sur l'autoroute A62 (soit 12 800 déplacements en 2001 et14 500

en 2006) et de 18,5 % sur la RD 813 (soit 36 000 déplacements en 2001 et

43 000 en 2006)3.

L'augmentation de l'attractivité de Toulouse sur les

territoires environnants s'explique par la confrontation des territoires

à la mondialisation qui induit le processus de métropolisation.

L'ouverture des territoires à la mondialisation a modifié les

logiques économiques locales et a recomposé l'organisation des

territoires proches des métropoles. En effet, le phénomène

de la mondialisation analysé par P.MOREAU DEFARGES4 se

décompose principalement en :

· La production de masse où toutes les

activités humaines s'inscrivent dans un système global

d'échange. Cela contribue à transformer ce qui est sacré,

exceptionnel, particulier, artisanal, réservé à un cercle

restreint en quelque chose de banal, compétitif et facilement

accessible.

· La globalisation de l'argent induit par l'augmentation

des mouvements financiers internationaux facilités par l'ordinateur,

Internet et la dématérialisation des titres au sein d'un

système bancaire mondialisé.

1 Source SITADEL

2 INSEE Midi-Pyrénées

Tarn-et-Garonne, un territoire multipolaire sous l'influence croissante de

Toulouse, 6 pages de l'INSEE, n°110, mai 2008

3 Déplacements totaux entre 2001 et

2006

4 MOREAU DEFARGES P. La mondialisation, Que

sais-je ?, Presses Universitaires de France, 1997

· L'internationalisation des entreprises, rendue

facile par l'effondrement des prix de transport et la réduction des

barrières aux investissements étrangers. L'intégration de

nouveaux pays dans les circuits internationaux avec des coûts de main

d'oeuvre compétitif incite certaines entreprises à

délocaliser.

· La volatilité des investissements qui a pour

conséquence de développer des entreprises temporaires sans

attaches territoriales. Les entreprises qui ont une histoire sur un territoire

se font de plus en plus rares.

· L'externalisation du système productif. De

nombreuses grandes entreprises lèguent certains champs de production ou

des services à des sous traitants. Ces firmes réseau en

interrelation peuvent fragiliser tout un bassin d'emploi lors de crises

économiques.

Toutes ces manifestations ont des répercussions sur

les territoires dont le phénomène de métropolisation.

Ainsi selon P.CLAVAL1 « la métropolisation est

analysée comme le résultat des changements du système

productif lié à la mondialisation et à diverses crises

industrielles ». S.LEROY2 précise que « la

ville se transforme, passant progressivement du mode « d'urbanisation

» au régime de la métropolisation. Alors que les grandes

agglomérations urbaines acquièrent une centralité mondiale

spécialisée (financière, économique, culturelle,

politique) et tendent à constituer un réseau métropolitain

planétaire, apparaît une fragmentation accrue en termes de

ségrégation socio-économique et une croissance des

inégalités spatiales intra-métropolitaines ».

Les transformations fonctionnelles et la concentration

démographique des métropoles bouleversent le « hinterland

» proche en réorganisant les aires urbaines en espaces discontinus

et hétérogènes avec des centralités secondaires.

Les unités inférieures, comme la petite ville et le bourg-centre

s'intègrent au même titre que les autres communes banales dans

cette large sphère sans réelle destination des différents

rôles à jouer et des particularités de chacune de ces

entités géographiques.

Les effets de la métropolisation sur les communes

périurbaines sont nombreux, mais deux tendances sont

particulièrement caractéristiques : la métropolisation des

achats et l'extension pavillonnaire des bourgs.

1 CLAVAL P. (dir.) Mondialisation et

Métropolisation, Géographes et Cultures, n°48, 2004

2 LEROY S. Sémantiques de la

métropolisation, L'espace géographique, n°1, 2000

L'accessibilité, les facilités de transport et

la création de grandes surfaces proposant une diversité de choix

et de prix encouragent de nombreux habitants des communes périurbaines

à effectuer leurs achats sur les grandes villes. De ce fait les achats

alimentaires de base, créneau des commerces de proximité des

bourgs, se font souvent en même temps que les achats plus rares sur les

zones commerciales avec la présence de spécialistes vendeurs.

Cette « métropolisation des achats »1

modifie l'offre en service et commerce des bourgs qui est en concurrence avec

les aires de chalandise des grandes zones commerciales.

Par ailleurs, de nombreux actifs travaillant sur une

métropole voisine s'installent dans les bourgs proches des grandes

agglomérations. Ces nouveaux arrivants sont attirés par

l'attractivité des espaces ruraux, un foncier abordable et les

facilités de déplacements. L'accueil des nouvelles populations a

singulièrement modifié la morphologie urbaine et paysagère

de certains bourgs. J.M FREYDEFONT2 liste une partie des

conséquences de la phase d'urbanisation pavillonnaire : le creusement

des déséquilibres démographiques et sociologiques,

l'élévation des coûts fonciers, l'écart grandissant

entre le niveau d'équipements/services et les attentes de la population

ou encore l'inadéquation du réseau de voirie pour les flux

pendulaires créant des nuisances sur le centre-ville. Du point de vue

paysager (forme, architecture, densité,...), les nouvelles zones

pavillonnaires peuvent contraster avec le bourg historique et traditionnel. F.

CHIGNER-RIBOULON résume cette situation en considérant ces bourgs

périurbains comme « des espaces en mutation entre une

urbanité reconnue, mais pas toujours acceptée, et une

ruralité quelque peu mythifiée, mais en voie de disparition

»3.

Le Tarn-et-Garonne et plus particulièrement la partie

sud du département, est touché par l'attractivité et le

rayonnement de la métropole régionale toulousaine. L'augmentation

de la population, de la construction et des migrations pendulaires dans le

corridor Toulouse-Montauban en sont des indicateurs significatifs.

L'implantation de la future gare TGV au sud de Montauban et la plateforme

logistique de Montbartier sont autant de grands projets qui devraient accentuer

à court terme l'importance de cette entrée de l'aire urbaine de

Toulouse.

1 EDOUARD J.C. Les mutations commerciales des

petites villes face à la métropolisation in CERAMAC

L'avenir des petites villes, actes du colloque international de

Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise Pascal, novembre 2003

2 FREYDEFONT Projet urbain et petites villes

d'agglomération : spécificités ou

généralisation ?

3 CHIGNER-RIBOULON F. Les petites villes

d'agglomération entre représentations d'hier et

intégration à l'espace urbain in CERAMAC L'avenir des

petites villes in op. cite.

Ce développement transforme le rôle et les

fonctions des bourgs : arrivée de populations avec des

caractéristiques socio-économiques nouvelles, construction de

larges zones pavillonnaires, accroissements des déplacements, apparition

de nouvelles attentes de la part des populations (services de proximité,

équipement sportif, manifestations culturelles,...).

A l'inverse, le phénomène de

métropolisation fait évoluer le rôle des bourgs

isolés des grandes voies de communication. La population de ces centres

ruraux a tendance à vieillir, stagner voire à diminuer.

Cependant, le manque d'influence des grandes villes permet à ces bourgs

de proposer des équipements, des services et des emplois à une

population locale. De même, la qualité du cadre de vie appelle de

nouveaux migrants en recherche de « nature » à repeupler

certains lieux retirés. Martin MALVY président de l'Association

des Petites Villes de France (APVF) souligne l'importance des bourgs ruraux et

petites villes : « Héritage du passé, ce réseau

des petites villes n'est pas dépassé. Au contraire, ces petites

agglomérations à « taille humaine » sont un atout pour

notre pays. Elles constituent un irremplaçable rempart contre la

désertification rurale, en même temps qu'elles offrent une

alternative réaliste au terrible processus de concentration urbaine

»1

IV) Un point d'appui pour les politiques publiques

Le bourg tient une place importante sur des territoires

variés. Sur des espaces ruraux, le bourg-centre structure l'espace local

en garantissant à une population environnante des services et des

emplois, mais celui-ci peut également résister, sur des zones

périurbaines, à l'influence des grandes villes en menant des

politiques d'autonomisation.

Dans les discours et les représentations sociales le

bourg détient de nombreux atouts qui peuvent être mis a profit

pour favoriser son développement :

- Présence d'une certaine qualité de vie : faibles

nuisances sonores, convivialité, relations humaines ;

- Prestations de services de proximité : loisirs, sports,

culture ;

- Un cadre de vie attrayant par les paysages et le patrimoine

souvent ancien ; - Proximité spatiale des acteurs politiques.

1 Discours d'ouverture des troisièmes assises

de l'APVF réunie à Figeac les 29 et 30 septembre 1995

L'intervention des pouvoirs publics en faveur des petites

villes et bourgs est assez récente.

La politique des petites villes fut lancée en 1975

autour des notions de pays, de développement local et de partenariat.

L'intervention en faveur des petites villes se trouve dans la continuité

de la politique des métropoles d'équilibre (1963) et des villes

moyennes (1973 à 1979).

Ce sont les Lois Pasqua (1995) et Voynet (1999) qui donnent

à la petite ville un rôle déterminant. Ces lois favorisent

le développement local autour de pays. Définis à partir

des notions de bassin de vie, ces pays doivent favoriser l'émergence de

la petite ville comme cellule de base du maillage rural. Ces pays et villes,

soutenus principalement par les politiques régionales,

bénéficient d'aides financières et de l'implantation

d'équipements.

La procédure de l'intercommunalité,

impulsée dans les années 90, a également donné des

outils aux petites communes qui en mutualisant leurs moyens peuvent faire

émerger des projets.

Plus généralement, l'intervention des

politiques publiques à l'échelle du bourg, peut être un

levier pour la politique d'aménagement en milieu rural. Le bourg-centre

bien équipé en services et équipements constitue un sous

pôle économique qui a la capacité de créer des

emplois et de fixer une population environnante.

Enfin, en milieu périurbain, le bourg peut tendre

à organiser l'accueil des nouvelles populations et éviter les

conséquences néfastes d'une urbanisation anarchique. Par une

politique volontariste, ces bourgs périurbains ont la possibilité

de densifier leur centre afin d'éviter le mitage des espaces alentours.

Ils peuvent également, par leur taille humaine, créer des

solidarités en favorisant une mixité sociale.

L'enjeu pour les collectivités territoriales et l'Etat

est de pouvoir mesurer la « santé » des bourgs afin d'apporter

des politiques appropriées face aux problématiques

territoriales.

En effet les territoires et les bourgs influencés par

des facteurs externes doivent constamment s'adapter et se défendre.

Etudier les bourgs peut donner une vision du territoire et dévoiler

leurs capacités de résistance face aux mutations actuelles ou

révéler les prémisses d'un déclin. Une typologie

met ainsi en évidence la perte d'influence d'anciennes villes-temoins ou

l'émergence d'autres par la situation favorable proche des voies de

communication ou bénéficiant d'une bonne conservation du

passé. Ainsi peuvent apparaître de nouveaux lieux qui se

découvrent par exemple une vocation touristique et culturelle.

Comprendre la capacité de structuration des bourgs

permet également, d'affiner, avec l'aide d'une typologie, le spectre

entre le bourg rural et périurbain. Les politiques publiques peuvent

ainsi mesurer localement les spécificités et les

caractéristiques des lieux centraux pour ensuite en déterminer

les enjeux d'aménagement.

Partie 2 :

Méthodologie

Après avoir posé le contexte

départemental des bourgs tarn-et-garonnais, relatif aux mutations de

l'agriculture, de l'industrie et à l'avènement de

phénomènes comme la métropolisation, cette deuxième

partie propose une méthodologie de mesure sur la capacité des

bourgs à structurer leur espace proche. Ce travail, déjà

réalisé sur de nombreux territoires, se base

généralement sur différentes entrées

thématiques (économie, démographie,...). L'étude

menée par la DDE du Gers « Quelle place pour les bourgs-centres

dans la structuration de l'espace rural ? » analyse par exemple

l'emprise des bourgs avec l'aide de la délimitation des bassins

d'emplois (migrations domicile-travail) et du niveau d'attractivité en

services et commerces. Cependant, la carence en données statistiques,

suite à la modification des modalités de recensement de l'INSEE,

nécessite de repenser certains indicateurs pour lesquels on ne dispose

pas de statistiques récentes. Face à ces difficultés et

aux spécificités du Tarn-etGaronne, il est essentiel de proposer

une nouvelle méthodologie d'analyse s'appuyant en partie sur

l'étude du Gers mais intégrant également de nouveaux

indicateurs de mesure issus de bases de données nouvelles.

Au préalable, il semble essentiel de présenter

l'échantillon des bourgs étudiés. Sachant que la

délimitation du bourg est complexe et varie selon le territoire

étudié, nous avons choiside prendre en compte plusieurs

critères de sélection. Pour correspondre à l'objet

d'étude, les 195 communes du Tarn-et-Garonne doivent répondre

à au moins l'un de ces trois critères :

· Un seuil démographique d'au moins 1 200

habitants

· Un marché de travail local proposant plus de 250

emplois

· Une fonction administrative en tant que chef lieu de

canton

37 communes, dont 22 chefs lieux de canton, ont

été sélectionnées et considérées

comme « bourg » en correspondant au moins à l'un des trois

critères. La ville de Montauban, préfecture du

département, a été délibérément

enlevée de l'échantillon. Ses caractéristiques

démographiques, économiques et fonctionnelles l'érigent

plutôt comme ville régionale (Montauban est la deuxième

ville de la Région Midi-Pyrénées après

Toulouse).

Echantilon des bourgs étudiés

Communes

|

Cantons

|

Population

99

|

Emplois

99

|

Albias

|

Nègrepelisse

|

2 338

|

704

|

Auvillar

|

Auvillar

|

876

|

210

|

Beaumont-de-Lomagne

|

Beaumont-de-Lomagne

|

3 690

|

1 563

|

Bourg-de-Visa

|

Bourg-de-Visa

|

430

|

115

|

Bressols

|

Montech

|

2 663

|

1 107

|

Castelsarrasin

|

Castelsarrasin

|

11 352

|

4 415

|

Caussade

|

Caussade

|

5 971

|

2 923

|

Caylus

|

Caylus

|

1 324

|

611

|

Cazes-Mondenard

|

Lauzerte

|

1 237

|

363

|

Corbarieu

|

Villebrumier

|

1 288

|

136

|

Golfech

|

Valence

|

710

|

1 084

|

Grisolles

|

Grisolles

|

2 917

|

983

|

L' Honor-de-Cos

|

Lafrançaise

|

1 329

|

243

|

La Ville-Dieu-du-Temple

|

Montech

|

1 744

|

268

|

Labastide-Saint-Pierre

|

Grisolles

|

3 043

|

1 027

|

Lafrançaise

|

Lafrançaise

|

2 692

|

861

|

Laguépie

|

Saint-Antonin-Noble-Val

|

720

|

302

|

Lauzerte

|

Lauzerte

|

1487

|

555

|

Lavit

|

Lavit

|

1570

|

591

|

Moissac

|

Moissac

|

12 321

|

4 421

|

Molières

|

Molières

|

1044

|

288

|

Monclar-de-Quercy

|

Monclar-de-Quercy

|

1 265

|

295

|

Montaigu-de-Quercy

|

Montaigu-de-Quercy

|

1 440

|

508

|

Montbeton

|

Montech

|

2 111

|

376

|

Montech

|

Montech

|

3 491

|

919

|

Montpezat-de-Quercy

|

Montpezat-de-Quercy

|

1 378

|

451

|

Nègrepelisse

|

Nègrepelisse

|

3 487

|

1 071

|

Réalville

|

Caussade

|

1 541

|

336

|

Reyniès

|

Villebrumier

|

816

|

266

|

Saint-Antonin-Noble-Val

|

Saint-Antonin-Noble-Val

|

1 887

|

634

|

Saint-Etienne-de-Tulmont

|

Nègrepelisse

|

2 556

|

429

|

Saint-Nauphary

|

Villebrumier

|

1 225

|

149

|

Saint-Nicolas-de-la-Grave

|

Saint-Nicolas-de-la-Grave

|

2 009

|

501

|

Septfonds

|

Caussade

|

1 860

|

312

|

Valence

|

Valence

|

4 783

|

2 315

|

Verdun-sur-Garonne

|

Verdun-sur-Garonne

|

3 067

|

755

|

Villebrumier

|

Villebrumier

|

915

|

166

|

|

Source : INSEE 99

Nb. habitants

500/1000

6

1000/1500

Le nombre de bourgs par classe

démographique

10

1500/2000

5

2000/2500

3

2500/3000

4

3000/3500

4

> 3 500

5

Le nombre de critère(s)

par

bourg

10

9

18

1 critère

2 critères

3 critères

Source : INSEE 1999

Le graphique « nombre de critère(s) par bourg

» montre que la majorité des communes a été

sélectionnée en remplissant plusieurs critères. Ceci

conforte l'hypothèse qu'un bourg tient une place stratégique sur

le territoire par le nombre d'habitants et l'offre en emplois. De plus, la

totalité des chefs lieux de canton, sauf Bourg-de-visa, Villebrumier et

Auvillar remplissent les trois critères de sélection : ils

regroupent au moins 1 200 habitants et offrent au minimum 250 emplois.

Sur l'échantillon, certaines communes

présentent des profils atypiques et ont été souvent

sélectionnées à partir d'un seul critère. Ainsi

Bourg-de-visa, petite localité rurale du Pays de Serres, compte moins de

500 habitants et offre tout juste une centaine d'emplois mais son

positionnement isolé lui vaut d'être un chef-lieu de canton du

département. La commune de Golfech, quant à elle, détient

une centrale nucléaire et propose beaucoup d'emplois par rapport au

nombre d'habitants.

Enfin la majorité des communes périurbaines de

la couronne montalbanaise regroupe un nombre important d'habitants par rapport

à l'offre d'emplois.

Le graphique : « nombre de bourgs par classe

démographique » met en évidence que la plupart des communes

sélectionnées regroupe plus de 1 200 habitants (moyenne

démographique de l'échantillon : 2 500 habitants). Au minimum on

trouve Bourg-de-visa, Golfech et Laguépie avec moins de 700 habitants

alors que les communes les plus peuplées sont Castelsarrasin

(sous-préfecture) et Moissac, deux villes relais du département,

qui rassemblent chacune plus de 10 000 habitants.

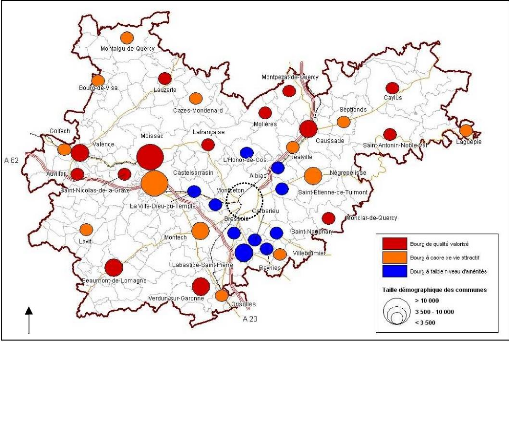

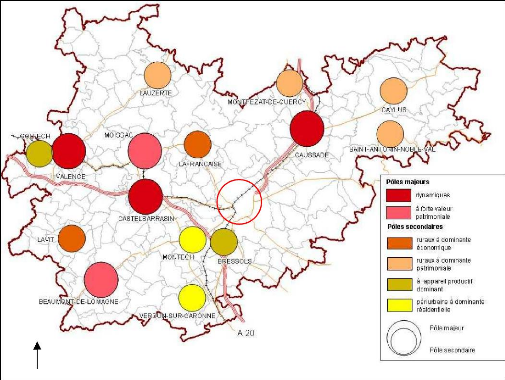

Source : DDE du Tarn-et-Garonne

Carte de l'échantillon des bourgs

I) Construction d'une méthodologie en

fonction

des enjeux tarn-et-garonnais

La méthodologie mise en place pour mesurer la

capacité des bourgs à structurer leur espace environnant s'appuie

sur plusieurs entrées thématiques. Ces sujets d'analyse ont

été choisis à partir des enjeux du département et

en fonction des leviers de développement des bourgs.

Par ailleurs, la méthodologie s'inspire

d'études antérieures. Ainsi la DDE du Gers a mené une

étude semblable sur le département gersois. L'objectif de cette

étude : « Quelle place pour les bourgs-centres dans la

structuration de l'espace rural ? Analyses et perspectives : le cas

gersois »1 a été de dresser une typologie

permettant une lecture stratégique du territoire. Ce travail s'est

basé sur une méthode, créée par M.COHOU, ancien

maître de conférences de l'Université du Mirail, pour

mesurer la capacité de structuration des bourgs par l'emploi et

l'économie.

Cette étude constitue un apport intéressant pour

la présente démarche, qui se développe néanmoins

dans un nouveau contexte territorial et institutionnel.

L'organisation des différentes entrées

thématiques au sein d'une méthodologie a été

ensuite nécessaire pour assurer la cohérence de

l'étude.

A) Choix des thématiques de recherche à

partir d'anciennes études et des spécificités

territoriales

1) L'importance des bassins d'emploi et du rapport

emplois/actifs

M. COHOU a travaillé sur les bourgs de

Midi-Pyrénées et a développé une méthode

fondée sur l'activité et les mobilités qui donne

l'aperçu du niveau d'attractivité des bourgs sur leur espace

environnant.

Ce procédé d'analyse s'appuie sur les

indicateurs statistiques de l'INSEE issus des recensements

généraux de la population. Pour évaluer la capacité

du bourg à structurer l'espace en tant que centre économique

local, M. COHOU a travaillé sur deux indicateurs inter-reliés

:

1 CANTIN T. Quelle place pour les bourgs-centres

dans la structuration de l'espace rural ? Analyses et perspectives : le cas

gersois, Mémoire de maîtrise IUP, septembre 2003

Schéma de la méthode de M.

COHOU

Source : DDE du Gers

· Un indicateur économique :

l'étude du rapport emploi/actif et de son évolution dans le

temps. Un bourg bénéficiant d'un rapport emploi/actif faible est

généralement dépendant d'un pôle d'emploi voisin

puisqu'il compte plus d'actifs que d'emplois. A l'inverse, un rapport

emploi/actif élevé est un indicateur clé pour

caractériser les bourgs pôles d'emplois.

· Indicateur de mobilité :

l'analyse des migrations domicile-travail des actifs. En identifiant les lieux

de résidence et de travail des actifs, les recensements de l'INSEE

donnent la possibilité de délimiter les bassins d'emplois des

bourgs. La prise en compte des flux d'échanges domicile-travail entre

les communes permet d'analyser les rôles respectifs des pôles et

des autres bourgs et d'identifier les différents niveaux de

dépendance.

Par conséquent, en mesurant le nombre d'emplois

disponibles sur un bourg et l'origine

résidentielle de ceux qui

l'occupent, M.COHOU compare le nombre d'actifs travaillant sur le

bourg provenant de l'espace environnant, les actifs

résidant et travaillant sur le bourg et enfin les actifs résidant

dans le bourg mais travaillant dans les pôles urbains proches.

Cette méthode appliquée dans le Gers doit

être adaptée au département du Tarn-et-Garonne. En effet

pour être pertinents, ces indicateurs doivent être récents

et coller au plus près des réalités territoriales. Or

l'INSEE depuis 1999 ne publie plus la donnée des migrations

domicile-travail. Ainsi l'approche développée par M.COHOU ne peut

être reprise que partiellement pour analyser la capacité de

structuration des bourgs en Tarn-et-Garonne. Le rapport emploi/actif peut

être réutilisé mais l'indicateur de mobilité, faute

de données récentes, doit être adapté.

De ce fait, nous avons choisi d'observer les flux

d'échanges 1999 en tant que tendance mais pas en valeur absolu. A

l'échelle régionale, le nombre d'actifs exerçant des

migrations pendulaires entre leur domicile et leur lieu de travail a

augmenté ces dernières années ; cependant, nous

émettons l'hypothèse que les limites des zones d'influences

préférentielles de chaque bourg n'ont que peu

évolué depuis 1999.

L'étude des bassins d'emplois se base sur les liaisons

domicile-travail (recensement 1999). Ces données sont

bipolarisées : pour une commune A, on connaît le nombre d'actifs

sortant avec le lieu de destination (communes B,C,D...) et le nombre d'actifs

entrants originaires des différentes communes. Ce fichier nous renseigne

également sur le nombre d'actifs travaillant sur leur propre commune.

Le département tarn-et-garonnais est globalement

influencé par les deux pôles urbains que sont Montauban et

Toulouse. En effet, à l'image de la carte des aires urbaines, une

majorité des communes du sud du département envoie plus de 40 %

de leurs actifs sur ces deux pôles d'emplois. On note également

une frange de communes multipolarisées « communes situées

hors des aires urbaines, dont au moins 40 % de la population résidente

ayant un emploi travaille dans plusieurs aires urbaines, sans atteindre ce

seuil avec une seule d'entre elles, et qui forment avec elles un ensemble d'un

seul tenant »1, qui sert de frontière entre ces deux

aires urbaines géographiquement très proches.

1 Définition INSEE commune

multipolarisée

Le couloir Toulouse-Montauban : un territoire

métropolitain

Source : INSEE 1999

L'approche par aires urbaines explicite de façon claire

le phénomène de métropolisation. Cependant nous avons

délibérément souhaité analyser les bassins

d'emplois à échelle plus petite afin d'avoir des indicateurs sur

le niveau de structuration des bourgs sur leur environnement proche.

Ainsi pour toutes les communes du département nous

avons regardé le lieu de destination dominant des actifs sortants sur

les bourgs de notre échantillon. Les flux d'actifs les plus importants

à destination des bourgs sélectionnés ont

été matérialisés par un lien.

Cette analyse des bassins d'emplois des bourgs doit cependant

être maniée avec prudence, puisqu'on ne perçoit pas

l'attractivité de Montauban ni des pôles d'emplois qui se trouvent

en dehors du département. Toutefois l'influence de Montauban est

indirectement perceptible, comme le montre la densité importante de

bourgs sans attractivité autour de cette ville-centre.

Les sous-bassins d'emplois du Tarn-et-Garonne

Réalisation DDE 82, Source : INSEE 99

La carte des sous-bassins d'emplois du Tarn-et-Garonne,

confirme les diagnostics économiques antérieurs du

département, à savoir que les bourgs de taille

démographique importante comme Castelsarrasin, Moissac,

Beaumont-de-Lomagne, Valence et Caussade attirent de nombreux actifs sur un

large espace, alors que la majorité de bourgs proches de Montauban

n'exerce aucune attractivité sur les espaces environnants.

La localisation particulière de la commune de La

Ville-Dieu-du-Temple, située entre deux grandes villes, explique qu'elle

ne possède pas une grande capacité à attirer des actifs

extérieurs. Ce bourg envoie donc la majorité de ses actifs, sans

prise en compte de Montauban, sur la commune de Castelsarrasin.

Face à l'ancienneté des chiffres et la non

matérialisation de l'influence de Montauban, l'étude des

sous-bassins d'emplois a été enrichie d'autres indicateurs pour

rendre compte du potentiel économique et de la santé de l'emploi

sur les bourgs.

Ainsi nous avons souhaité ajouter l'examen de l'appareil

productif ou encore la prise en compte de la création de nouvelles

entreprises.

2) Structuration des bourgs par les commerces et

services

Les spécificités du territoire du Gers ont

conduit T.CANTIN à adapter la méthodologie d'origine tout en

apportant des indicateurs de mesure en plus. En effet la baisse significative

des emplois agricoles sur le territoire gersois a biaisé la typologie

initiale et a pu exagérer les difficultés économiques

rencontrées par certains bourgs.

Ainsi l'analyse s'est enrichie de nouveaux indicateurs afin de

nuancer la classification des bourgs.

Pour dépasser l'approche strictement économique,

l'étude gersoise ajoute la thématique services à la

personne. Le niveau d'attractivité et la capacité de relais des

bourgs sur les populations environnantes sont calculés à partir

de l'offre commerciale et en services : nombre d'emplois dans les commerces et

les services à la personne sur la population du bourg.

L'évolution de cet indicateur est également étudiée

pour rendre compte du dynamisme des bourgs-centres. « L'analyse des

commerces et des services a permis d'apporter des éléments qui

viennent compléter la typologie précédente. On constate

que les bourgs qui étaient considérés comme structurants

dans la typologie initiale sont, pour la plupart, des pôles de commerces

et de services importants »1.

L`étude de l'offre des bourgs en services semble

essentielle à ajouter au volet économique. En effet, on peut

rencontrer certains bourgs économiquement attractifs qui offrent de

nombreux emplois mais qui sont précaires en offre de services pour la

population.

L'implantation de grandes entreprises non reliées avec

le bourg peut par exemple fausser le caractère structurant d'un bourg au

niveau des services.

L'approche par les emplois dans les services et commerces est

reprise dans l'étude du Tarnet-Garonne mais enrichie par le

dénombrement de certains équipements considérés

comme structurants, c'est-à-dire capables d'attirer une population des

communes limitrophes. D'une part, les équipements de proximité,

comme la boulangerie, l'école ou encore le tabac-presse n'ont

délibérément pas été pris en compte car ils

ne sont pas discriminants sur l'échantillon.

1 CANTIN T. Quelle place pour les bourgs-centres

dans la structuration de l'espace rural ? Analyses et perspectives : le cas

gersois in op. Cite.

D'autre part, les équipements « rares » qui

ne sont pas nécessaires aux besoins de la population locale ont

été laissés de coté. Beaumont de Lomagne accueille,

par exemple, une grande clinique de rééducation cardiaque qui ne

bénéficie, en premier lieu, pas aux habitants du bassin de

vie.

La difficulté de l'exercice a été de

définir les équipements structurants et puis d'en faire

l'inventaire.

L'inventaire communal, procédure pilotée par

l'INSEE, se charge de recueillir les équipements des communes de moins

de 30 000 habitants. C'est à l'appréciation du maire et d'une

commission communale de remplir un questionnaire envoyé par l'INSEE pour

décrire le nombre d'équipements et de services de la commune mais

aussi noter le comportement de la majorité des habitants lorsqu'un

équipement n'existe pas. En mesurant la densité d'implantation et

la proximité d'accès des services et équipements

fréquentés, l'inventaire communal dresse une carte

hiérarchique d'attraction entre les bourgs.

Cette donnée reste malgré tout discutable

puisqu'elle est constituée sur les simples déclarations de la

commune sans contrôle a posteriori de la part de l'INSEE. De plus, datant

de 1998, le dernier inventaire communal ne permet pas d'avoir des informations

récentes sur le profil des communes étudiées.

Faute de pouvoir s'appuyer sur l'inventaire communal, nous

avons donc choisi un échantillon d'équipements structurants

mesurables et dont l'information est actualisée (nombre de

collèges, lycées,...). Ainsi, nous partons de l'hypothèse

que les équipements, selon leur nombre et leur importance sur les

différents bourgs, peuvent être représentatifs des aires

d'influence des bourgs.

L'analyse de la structuration des bourgs par les services

à la personne en Tarn-et-Garonne se base donc, d'une part, sur le nombre

et l'évolution des emplois dans les services et commerces et d'autre

part, sur une sélection d'équipements discriminants.

3) L'attractivité résidentielle et le cadre

de vie

Pour répondre à la diversité des enjeux

tarn-et-garonnais, la capacité de structuration des bourgs doit

être étudiée au-delà de l'économie et des

services à la personne. Il semble nécessaire de chercher de

nouvelles entrées pour faire apparaître le développement

diversifié

des bourgs. Ainsi la prise en compte de leur attractivité

résidentielle et de leur cadre de vie peut enrichir l'étude et

donner une image complète des bourgs.

Une grande partie du territoire tarn-et-garonnais

connaît depuis les années 80-90 une forte augmentation de

l'étalement urbain : la proximité de l'agglomération

toulousaine modifie certains territoires qui doivent affronter une forte

croissance démographique et résidentielle.

A l'inverse, les zones rurales sont confrontées

à d'autres problèmes comme la difficulté de maintenir les

populations et voient les logements vacants augmenter.

Nous avons voulu prendre en compte les caractéristiques

démographiques afin d'analyser l'aptitude de structuration et

d'organisation des bourgs face à des phénomènes divers

comme la périurbanisation ou encore la désertification rurale. En

parallèle nous avons souhaité croiser et comparer ces

données démographiques avec l'évolution de la construction

et la politique d'habitat menée par le bourg. Ce dernier indicateur,

plus qualitatif, peut exposer la façon dont les différents bourgs

arrivent à développer l'urbanisation : est-ce que la politique

d'habitat d'un bourg va, par exemple, encourager le développement de

pavillons individuels ou alors favoriser la rénovation du patrimoine des

logements ?

Enfin, l'apparition de nouvelles aspirations sociales, comme

l'envie d'habiter dans des villes plus petites où « il fait bon

vivre », peut être un nouveau facteur d'attraction pour les communes

rurales. Beaucoup d'urbains recherchent en effet des valeurs qu'ils ne trouvent

pas toujours dans les villes. Le bourg, par sa « taille humaine » est

souvent valorisé comme un lieu de solidarité et de lien social :

« Small is beautiful ». Son environnement rural est

idéalisé grâce aux paysages agricoles ou encore au

patrimoine bâti. De nombreuses communes ont pris conscience de ces

nouveaux enjeux et multiplient les opérations d'aménagement

fondées sur le patrimoine et ses valeurs. Les municipalités

s'investissent en menant des actions de réhabilitation du patrimoine des

logements avec des opérations programmées d'amélioration

de l'habitat (OPAH) ou en conservant certains quartiers historiques par des

zones de protection du patrimoine architectural, urbanistique et paysager

(ZPPAUP). Mais en même temps beaucoup de nouveaux habitants souhaitent

pouvoir accéder facilement à des services urbains, initialement

absents dans les campagnes, comme des infrastructures de culture ou encore des

espaces publics aménagés (petites zones commerciales, pistes

cyclables, terrain de jeux,...). « Ces espaces de petite

taille

démographique se présentent, et sont

perçus, comme des havres de paix [...]. En définitive

c'est une forme de ville rurale ou de campagne urbanisée qui est

recherchée »1.

La qualité du cadre de vie et la présence

d'aménités sont importants à analyser et prendre en compte

puisqu'ils sont susceptibles de favoriser l'installation de nouveaux habitants

mais peuvent également indiquer le potentiel touristique du bourg.

L'ouverture de l'étude sur plusieurs thématiques

vise à donner une représentation plus complète du

développement et de la capacité d'attraction des bourgs

tarn-et-garonnais.

La multiplication des approches permet de mesurer les

différents rôles joués par les bourgs sur le territoire.

Pourtant, la prise en compte de plusieurs sujets et d'un

foisonnement d'indicateurs pour décrypter les différents

phénomènes d'un territoire peut conduire à la dispersion

du travail. Ainsi il est important d'organiser les indicateurs entre eux au

sein d'une méthodologie et d'en connaître les sources

statistiques.

B) Méthodologie employée : d'une étude

par entrées sectorielles à une approche transversale

1) Méthodologie

Les différentes morphologies des bourgs et leurs logiques

de développement variées nécessitent une analyse large et

la prise en compte de plusieurs thématiques.

L'objectif est de traiter simultanément, par une

analyse multivariée, un ensemble de variables différentes. Le

groupe CHADULE2 définit l'analyse multivariée comme

« une famille de traitements statistiques dont le but est de rendre

intelligible un ensemble d'observations dont la structure profonde n'est pas

immédiatement décelable. Cette analyse condense cette collection

d'observations pour en donner une représentation simplifiée et

organisée ». En effet il a fallu dans un premier temps

mobiliser de la statistique sur l'ensemble des bourgs soumis à des

observations identiques pour les rendre comparables, pour ensuite organiser et

hiérarchiser ces données pour regrouper les bourgs au sein

d'ensembles thématiques. Sur un regroupement thématique, les

statistiques qualitatives et quantitatives ont été

traitées de manière différenciée.

1 CHIGNIER-RIBOULON F. Les petites villes

d'agglomération entre représentations d'hier et

intégration à l'espace urbain in op. Cite.

2 Groupe CHADULE Initiation aux pratiques

statistiques en géographie, Armand Colin, 1997

2) La capacité de structuration des bourgs

étudiée à partir de quatre thématiques

La structuration des bourgs a été

étudiée par quatre thématiques qui regroupent

différents indicateurs sur la base communale. De nombreux indicateurs

ont été construits à partir de statistiques issues de

nouvelles bases de données. L'exploitation et le traitement des

statistiques sont explicités dans la deuxième partie.

Néanmoins pour plus de lisibilité les sources ont

été mentionnées entre parenthèses.

a) Structuration par l'emploi et l'économie

? Analyse du profil à partir :

- Bassin d'emploi (INSEE 1999)

- Ratio emploi/actif (COMETE)

- Secteur d'activité (CLAP)

- La valeur ajoutée de l'agriculture (COMETE)

- Emploi industriel (CLAP, COMETE)

- Emplois dans les services aux entreprises (COMETE, CCI))

? Analyse du dynamisme économique sur la

période 2000-2006 par : - L'évolution de l'emploi (COMETE)

- L'évolution du rapport emploi/actif (COMETE)

- La création d'entreprises (CCI)

b) Structuration par les services rendus à la

population

? Prise en compte des emplois par secteurs

ramenés à la population :

- Les services aux particuliers

(ASSEDIC, COMETE)

- Les commerces (COMETE)

- Le public (CLAP)

? Equipements structurants :

- Education : Collèges (CG 82), Lycées

(Région MP)

- Sanitaire et social : Cliniques, Hôpitaux, Maisons de

retraite (DDASS)

- Centres commerciaux (CCI)

- Sport (DDJS)

- Culture : Cinémas, Médiathèques,

Musées (CDT, CG 82, recherches personnelles)

Au niveau des Collèges et Lycées, ce sont toutes

les formations privées, publiques, générales et

professionnelles qui ont été prises en compte.

Pour les équipements sportifs n'ont été

sélectionnés que ceux considérés comme

réellement structurants et capables d'attirer une population

extérieure. Par exemple les terrains de foot, de basket ou encore de

pétanque présents dans la majorité des bourgs

étudiés ont été mis de côté, alors que

la fosse de plongée de Golfech ou encore le complexe hippique de

Beaumontde-Lomagne ont été sélectionnés dans la

liste des équipements sportifs.

Enfin les données relatives aux centres commerciaux,

fournies par la CCI, ont été étudiées

qualitativement, à savoir l'analyse des genres de produits vendus dans

ces commerces, mais aussi quantitativement par rapport à leur nombre sur

un bourg.

c) Structuration par l'accueil résidentiel

? Dynamique résidentielle :

- Evolution de la population (COMETE)

- Le solde migratoire et naturel (Etat Civil, COMETE)

- Evolution de la construction (DDE 82)

- Accessibilité : temps d'accès à un

échangeur autoroutier, un pôle urbain et une gare (prise en compte

de la fréquence des trains) (DDE 82, SNCF)

? La politique d'habitat :

- La part de logements conventionnés (DDE 82)

- Existence de procédures OPAH, PLH et PIG (DDE 82) -

Evolution de la vacance (FILOCOM)

d) Structuration par le cadre de vie et les

aménités

? Le patrimoine :

- Evaluation par le dire d'experts CAUE et ABF sur l'architecture

et le potentiel paysager

? Les aménités

- Evaluation du site Internet de la commune en tant qu'outil de

service public pour la population (recherches personnelles)

- Nombre et fréquentation des piscines et cinémas

(CDT)

- Présence de voies vertes ou sentiers pédestres

(recherches personnelles)

? La qualité urbaine

- Investissement des politiques publiques : Charte

paysagère, ZPPAUP et Opérations façades (DDE 82, CAUE)

- Aménagement et requalification d'espaces publics

(CAUE)

- Nuisances sonores (DDE 82)

- Evolution de la vacance structurelle de plus d'un an

(FILOCOM)

? La renommée

- La qualité et la fréquentation des Offices de

Tourisme (CDT)

- Présence de lacs de tourisme, bases de loisirs et ports

de loisirs (CDT) - Festivals et manifestations (CDT)

- Label « plus beau village de France » (CDT)

- Appréciation du Guide vert (recherches personnelles)

Cette dernière thématique globalement plus

qualitative a rendu difficile l'élaboration de la synthèse

finale. De plus l'analyse du cadre de vie et des aménités reste

une approche assez subjective selon les visions des différents acteurs

du terrain.

Pour éviter de complexifier l'étude,

l'échantillon des bourgs a été ventilé pour

chaque

indicateur en trois classes (0,1,2). Les bornes des classes n'ont pas

été positionnées à

intervalles réguliers mais plutôt par analyse

exploratoire et par observation des paramètres de la distribution. Ainsi

généralement ce sont souvent les écarts importants entre

les différentes classes de bourgs qui nous ont servi de

délimitation des classes (cf. annexe 3).

3) Organisation des données

Le travail de traitement des statistiques a été

organisé en deux temps. Premièrement, une analyse «

sectorielle » par groupes thématiques a été

effectuée afin d'identifier des tendances similaires qui affectent les

bourgs. Par exemple sur la thématique « structuration par l'emploi

et l'économie » nous avons essayé de déterminer les

bourgs qui ont à la fois un bassin d'emploi important, un rapport

emploi/actif élevé et une évolution positive de l'emploi

entre 2000 et 2006.

Etude sectorielle

|

|

|

|

|

|

|

- Bourgs éco. structurants - Bourgs

éco. autonomes - Bourgs éco. dépendants

- ...

|

|

Economie

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Services à la population

|

|

|

|

|

- Bourgs structurants en services

- ...

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Accueil résidentiel

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Analyse par

thématique

des

caractéristiques des

bourgs

|

|

Cadre de vie/ Aménités

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Réalisation personnelle

Dans un deuxième temps, une fois finies les

classifications thématiques, nous avons voulu confronter les premiers

résultats entre eux pour aboutir à une approche «