1.8 Traitement du Paludisme

En 2004, le Cameroun a adopté une politique

thérapeutique basée sur la combinaison

Artésunate-Amodiaquine (ACT) pour le traitement du paludisme simple

(EDS-MICS, 2011). Cette dernière existe en quatre présentations ;

chacune correspondant à une tranche d'âge (PNLP,

2011).

Tableau II : Doses d'Antipaludéens selon

l'âge et le poids

|

Doses

|

Tranche d'âge

|

Posologie

|

|

3 comprimés dosés chacun à 25mg

d'artésunate + 67, 5mg d'amodiaquine.

|

Nourisson : 4,5kg-8kg ou âgé de 2-11 mois.

|

1 comprimé en une prise pendant 3 jours.

|

|

3 comprimés dosés chacun à 50mg

d'artésunate + 135mg d'amodiaquine.

|

Petit enfant 9 à17 kg ou âgé

de 1 à 5 ans.

|

1 comprimé en une prise pendant 3 jours.

|

|

3 comprimés dosés chacun à 100mg

d'artésunate + 270mg d'amodiaquine.

|

Enfant 18 à 35 kg ou âgé de 6 à 13

ans.

|

1 comprimé en une prise pendant 3 jours.

|

|

6 comprimés dosés chacun à 100mg

d'artésunate + 270mg d'amodiaquine.

|

Adolescent, Adulte 36 Kg ou âgé de 14 ans et

plus.

|

2 comprimés en une prise pendant 3 jours.

|

La quinine reste encore active sur la majorité des

souches plasmodiales existant au Cameroun et est par conséquent l'un des

antipaludiques indiqués dans la prise en charge des urgences, des cas

graves de paludisme y compris la femme enceinte. Il existe cependant

aujourd'hui d'autres options pour la prise en charge des formes graves du

paludisme telles que les formes parentérales des dérivés

de

NKAMEDJIE PETE PATRICK [17]

DETERMINANTS DE L'UTILISATION DE LA MILDA DANS LE

DISTRICT DE SANTE DE LA MIFI.

l'artémisinine (l'artésunate et l'artémether

injectable) (PSNLP, 2011 ; EDS-MICS, 2011).

1.9 Moustiques et types de vecteurs

Le paludisme est transmis d'un être humain

paludéen à un autre (sain) par les piqûres de la femelle de

moustiques anophèles. Les moustiques vecteurs du paludisme sont tous

particulièrement actifs pendant la nuit entre 21 heures et 5-6 heures.

Les pics d'activité des anophèles africains vecteurs du paludisme

arrivent d'abord vers 1 heure du matin puis vers 5-6 heures; ces horaires sont

plus ou moins décalés selon les espèces vectrices, c'est

la variabilité interspécifique (Lundwall et al., 2005).

Le vol des anophèles est silencieux, insonore, et sa piqûre est

indolore et non urticante, le dormeur n'étant pas dérangé

par des bruits de vol (Pages et al., 2007). Les anophèles ont

besoin d'eaux propres et calmes pour la ponte et le développement de

cycle de vie depuis les oeufs jusqu'au stade d'adultes. Contrairement aux

anophèles, les autres types de moustiques peuvent vivre dans des eaux

sales et dans les ordures qui sont d'ailleurs fréquentes dans les

agglomérations humaines. Leur vol est brouillant et les piqûres

sont douloureuses. Malheureusement, il est difficile pour la population de

faire la distinction entre les anophèles et les autres types de

moustiques qui transmettent d'autres maladies, notamment la fièvre

jaune, la dingue, etc (Memain, 2010).

En Afrique Subsaharienne les espèces anopheliennes

ayant un intérêt médical ont la position

systématique suivante :

Règne : Animal

Embranchement : Arthropodes

Classe : Insectes

Sous classe : Ptérigotes

Ordre : Diptères

Sous ordre : Nématocères

Famille : Culicidae

Sous famille : Anophelinae

Genre :Anopheles

Sous genre : Cellia

NKAMEDJIE PETE PATRICK [18]

DETERMINANTS DE L'UTILISATION DE LA MILDA DANS LE

DISTRICT DE SANTE DE LA MIFI.

1.9.1 Espèces du complexe Anopheles gambiae

Ces espèces ont une morphologie très semblable.

La différentiation à l'intérieur du complexe est

basée sur des critères cytogénétiques. Il comprend

huit espèces : Anopheles gambiae s.s. (sensus stricto) (Giles,

1902), Anophele sarabiensis (Patton, 1905), Anopheles

quadriannulatus A et B (Théobald, 1911), Anopheles bwambae

(White, 1985), Anopheles melas (Théobald, 1903),

Anopheles merus (Doenitz, 1902), Anopheles comorensis

(Brunhes, le Goff & Geoffroy 1997).

A. gambiae s.s. et A. arabiensis sont les

espèces les plus répandues en Afrique Subsaharienne et

constituent d'excellents vecteurs du paludisme. Les formes chromosomiques

d'A. gambiae s.s. sont regroupées en deux types

moléculaires : M et S.

Dans les régions de savane, les deux formes sont

différentiables par leurs réarrangements chromosomiques. Les

individus de forme «M» correspondent à la forme chromosomique

Mopti et ceux de «S» à la forme chromosomique Savane ou

Bamako. Dans un environnement aride, la forme M (temps de survie moyen 22,2 h)

est plus résistante que la forme S (temps de survie moyen 17,6 h) et les

femelles sont plus résistantes que les mâles (Lee et al.,

2009). La résistance à la dessiccation des espèces

anopheliennes jouerait un rôle important dans leur distribution

(Benedict et al., 2010). Les larves d'Anopheles se

rencontrent généralement dans les gîtes ensoleillés,

claires, turbides ou pollués (Zezé, 1991). Cependant elles sont

retrouvées de plus en plus dans les points d'eau ombragés,

à courant rapide et alcalin (Zézé, 1991) et les

rizières irriguées (koudou et al., 2007).

A.arabiensis est considérée comme une

espèce de savane sèche et de forêt boisée

clairsemée. Les Les gîtes larvaires sont identiques à ceux

d'A. gambiae (Sinka et al., 2007). Elle résiste plus

à la dessiccation que la forme S d'A. gambiae s.s. (Grey

& Bradley, 2005).

A. melas et A. merus sont des espèces

que l'on rencontre dans les eaux saumâtres du littoral Atlantique et de

l'Océan Indien d'Afrique. La zoophilie très marquée de ces

deux espèces fait d'elles de médiocres vecteurs du paludisme

humain (WHO, 1999).

NKAMEDJIE PETE PATRICK [19]

DETERMINANTS DE L'UTILISATION DE LA MILDA DANS LE

DISTRICT DE SANTE DE LA MIFI.

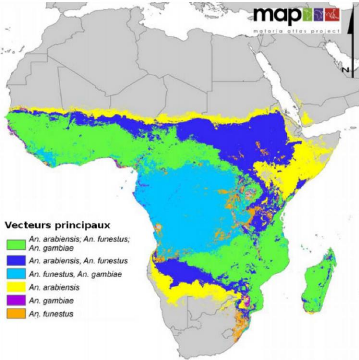

Figure 2. Répartition des vecteurs

principaux du paludisme en Afrique (Sinka et al., 2012).

A. bwambae se rencontre dans les eaux

marécageuses minéralisées d'origine géothermale de

la forêt de Semliki à la frontière de la République

Démocratique du Congo et de l'Ouganda. Bien qu'anthropophiles et bons

vecteurs du paludisme, les adultes de cette espèce ont rarement des

contacts avec l'homme (WHO, 1999).

A. quadriannulatus a une répartition

limitée en Ethiopie et sur l'île de Zanzibar. Elle n'intervient

pas dans la transmission du paludisme, car elle est zoophile stricte (WHO,

1999).

A. comorensis est une espèce proche d'A.

arabiensis et d'A. gambiae retrouvée essentiellement sur

l'archipel des Comores. Cette espèce, bien qu'agressive pour l'homme,

est sans importance médicale à cause de son extrême

rareté.

NKAMEDJIE PETE PATRICK [20]

DETERMINANTS DE L'UTILISATION DE LA MILDA DANS LE

DISTRICT DE SANTE DE LA MIFI.

|