I.2. HISTORIQUE

Le cholestérol fut découvert sous forme solide

dans les calculs biliaires en 1758 par François Poulletier dela Salle.

Le nutritionniste américain AncelKeys réalisa après la

seconde guerre mondiale une étude épidémiologique sur

plusieurs décennies dans 7 pays qui mit en évidence une

corrélation entre le taux de cholestérol sanguin et les accidents

cardiovasculaires. Ces résultats lui firent émettre

l'hypothèse selon laquelle le cholestérol est le facteur de

risque majeur responsable de la forte mortalité cardio-vasculaire mais

cette étude soufra de biais de comparaison ou des confondeurs.

A la suite de cette étude longitudinale, des essais

cliniques furent menés sur des populations d'anciens combattants

américains mis au régime hypocholestérolémiant mais

ces tentatives n'eurent pas d'impact significatif sur leur mortalité.

En 1954, le chercheur français Jean Cottet

réalisa que des ouvriers agricoles intoxiqués par le pesticide

qu'ils répandaient dans les champs avaient un taux de cholestérol

qui s'était effondré.

Un de ses amis chimistes du nom de Michel Oliver de l'Imperial

chemical industries synthétisa un médicament dérivé

de ce pesticide, le clofibrate. Le test de cette molécule sur des rats

puis sur des patients confirma son effet hypolipémiant (MICHAEL OLIVER,

2O12).

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

réalisa un essai clinique sur 1500 européens pour évaluer

l'effet du clofibrate sur la prévention de l'infarctus mais cette

étude fut négative, l'essai devant même être

arrêté prématurément, car le groupe sous clofibrate

avait une prévalence plus élevée que le groupe sous

placebo.

Malgré cette étude réfutant le lien entre

la baisse du cholestérol et la surmortalité, une famille de

molécules médicamenteuses fut lancée, les fibrates.

Dans les années 1990, deux études sur la

simvastatine et la pravastatines montrèrent leur effet de

prévention sur des hommes ayant un taux de cholestérol

élevé.

Certains soulignent que les recommandations tendant à

viser un taux optimal de cholestérol (plus particulièrement sa

fraction LDL),ne sont en fait étayées par aucune étude

,ces dernières ayant toujours été faites à des

doses fixes de statines quel que soit le taux initial de cholestérol,

la baisse de ce dernier n'étant pas un objectif .il semble que ,les

statines ont un effet de prévention vasculaire mais sans lien avec le

taux de cholestérol.

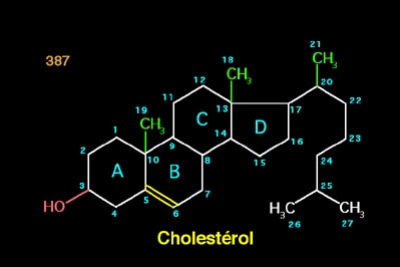

I.3. STRUCTURE CHIMIQUE

La structure chimique de la molécule

decholestérol met en évidence, substituéssur le noyau

cyclique planaire, d'une part, unechaîne hydrocarbonée hydrophobe,

sur lecarbone 17, d'autre part, un groupe OHpolaire hydrophile sur le carbone

3. La molécule decholestérol est une molécule

amphiphile(pourvued'affinités différentes à chacune deses

extrémités), cette caractéristique étant

àl'origine de ses propriétés physico-chimiqueset

biologiques.Sur une phase aqueuse les molécules decholestérol,

orientées par la présence dugroupe OH, constituent une

monocoucheordonnée fluide, chaque molécule occupantune surface de

0,37 nm². Associées àdes molécules de

lécithines insaturées enmilieu aqueux, les molécules de

cholestérolont un effet condensant, la surface occupéepar les

molécules de lécithines décroissant de0,62 à 0,48

nm² (ATOMIC WEIGHTS, 2007).

L'analyse par spectroscopie de

résonancemagnétique nucléaire et de spin

d'électronmontre que le cholestérol ordonne les couchesmixtes

phospholipides-cholestérol et réduit lamobilité des

chaînes carbonées insaturées.L'état structural des

membranes lipidiquesartificielles et des membranes biologiquesnaturelles est

fonction de la température : gelcristallin au-dessous d'une

températurecritique dite température de transition,

cristalliquide au-dessus de cette température. Laprésence de

molécules de cholestérol affecteconsidérablement cette

transition (allant jusqu'à l'abolir complètement de tellesorte

que, même à des températures infra physiologiques, la

couche lipidiqueconserve sa structure aérée de cristal liquide.La

séparation et l'isolement du cholestérollibre et de ses esters

d'un extrait lipidique,sérique ou tissulaire, sont effectués

parchromatographie sur colonne ou sur plaqued'acide silicique à l'aide

de différents mélanges éluants.

La molécule de cholestérol comprend quatre

cycles carbonés notés A ,B,C et D (noyau

cyclopentano-perhydro-phénanthrénique), 8 carbones

asymétriques (les carbones 3,8,9,10,14,17,et 20),ce qui fait 256

stéréo-isomères dont un seul existe :le 3B-ol

lévogyre.Le cholestérol possède un hydroxy-OH sur le

carbone 3 (C3). Ce groupe chimique constitue la tête polaire .Ce

groupement R-OH constitue donc la partie hydrophile du cholestérol.

La fonction OH du cholestérol peut être

estérifié par un acide gras qui rend la molécule

totalement insoluble dans l'eau. (FERNANDEZ M.L et coll., 2005).

Figure 1. Structure du cholestérol

|