3 Réponses aux questions

1 Quel lien entre les différents types de stagiaires

et les représentations ?

Catégories objectives et subjectives, et

représentations

Quel lien entre les différents types de stagiaires et

les représentations ? Pour répondre à cette question, nous

allons d'abord mettre à plat la terminologie de notre recherche. La

typologie des stagiaires relève des deux types de catégories

suivantes : catégories objectives ; catégories subjectives.

Les catégories objectives sont les éléments

possibles à déterminer de l'extérieur du sujet

concerné comme : âge, sexe, lieu d'origine, expériences

professionnelles etc. Mais que désignent les catégories

subjectives ?

Nous entendons par ces catégories les sens

donnés et raisonnés par le sujet vis-à-vis d'un objet

donné. Pour l'expliquer, prenons un exemple : quelqu'un qui aime le vin

: nous pouvons objectivement le considérer comme « amateur de vin

». Mais suite à cette catégorie objective, nous pouvons nous

poser la question suivante pour en savoir plus : « amateur de vin,

d'accord, mais dans quel sens ? Et pourquoi ? »

Cette question peut conduire le sujet concerné à

mener des raisonnement particuliers sur le fait qu'il est amateur du vin dans

divers sens, soit politique, soit économique, soit philosophique, soit

religieux, soit gastronomique, soit par tradition familiale ou locale, soit

personnel etc.

C'est ce type de raisonnements ou de sens donnés par le

sujet concerné que nous entendons par les catégories subjectives.

Autrement dit, ceux qui peuvent relever de la question de « pourquoi

» donnant une raison ou un sens à une catégorie objective

attribuée à la personne. Et c'est dans cette dimension-là

que nous mettons en question les représentations : nous entendons par

celles-ci les éléments subjectivement mis en relation avec une

catégorie objective ou un objet donné. Autrement dit, les

représentations sont des éléments d'idées donnant

des liens significatifs entre un sujet et un objet.

Dans ce sens-là, nous pouvons rejoindre la

définition suivante des représentations sociales données

par B. Fraysse : « modes spécifiques de connaissances du

réel qui permettent aux individus d'agir et de communiquer760

»

Prenons le cas du Projet Nô-Life. Pour Mme. Konno,

l'agriculture n'avait pas de sens pour elle avant de participer à la

formation Nô-Life, même si elle la connaissait certainement de

manière générale. A partir du moment où ses trois

petits enfants sont tous entrés à l'école maternelle, elle

est arrivée à faire le lien entre sa vie et l'agriculture dans le

sens où celle-ci s'est avérée utile pour rendre compatible

le maintien de son « territoire

760 Fraysse, 2000 : 651.

d'(elle)-même » et ses rôles d'épouse et

de mère de trois enfants.

Sans reprende toute son histoire de suite, nous pouvons

soulever au moins les éléments suivants comme

éléments de représentation de l'agriculture chez Mme.

Konno : territoire individuel (« territoire de soi-même ») ;

rôles domestiques en tant que femme (épouse et mère). Et

ces représentations relèvent de son choix opéré

entre un travail à temps partiel quelconque et la production agricole

à petite échelle susceptible de dégager un revenu

supplémentaire (figues ou pêche dans sa motivation initiale) Puis,

c'est son intention plus stratégique et idéale pour construire sa

vie qui détermine le sens de ces représentations.

Schéma : Représentations de l'agriculture

dans la vie de Mme. Konno

Rôle épouse

Mme. Konno

Agriculture

Territoire individuel

Rôle mère de trois enfants

Représentations en action

Ensuite, suite à l'exemple de Mme. Konno, nous pouvons

considérer que les représentations peuvent fortement

dépendre des actions concrètes du sujet. Autrement dit, nous

présupposons ici que nous ne pourrons pas parler de ses

représentations sans parler de son acte de participation à la

formation Nô-Life suivi d'une série de pratiques, activités

et mises en oeuvre concernées.

Il s'agit là de poser la question de « comment »

: comment les sujets (acteurs) mettent en action, pratiquent ou mettent en

oeuvre leurs représentations ? Nous parlons ici des

représentations vécues par les sujets.

Et nous devons prendre en considération les

possibilités de changements des représentations au cours de cette

expérience chez le sujet concerné, il s'agit des

représentations mises en relation avec la réalité

objective et d'autres représentations extérieures au sujet.

Par rapport à la réalité objective, les

représentations peuvent inévitablement être

confrontées aux catégories objectives attribuées au

sujet.

Schéma : Représentations en action dans

une situation réelle

Catégorie objective A

Rep.A

Sujet A

Rep.B

Objet

Catégorie objective B

Rep.C

Rep.D

Rep.E

Sujet B

Chez Mme. Konno, malgré ses représentations

spécifiques quelconques, d'un côté, elle devra rester

femme, avoir un certain âge et un certain niveau de vie

économique, et tenir compte de tous ces éléments qui

entrent dans la situation réelle de son action de la participation

à la formation Nô-Life.

Puis, de l'autre côté, il est inévitable pour

les représentations d'être confrontées à d'autres

représentations données de l'extérieur qui touchent le

même objet dans la dimension de l'action du sujet.

Les représentations de Mme. Konno peuvent être

confrontées aux représentations préalablement

données au Projet Nô-Life par les agents gestionnaires, comme par

exemple l'agriculture de type Ikigai avec un certain nombre

d'éléments de définition attribués par ces agents

(nous les avons étudié dans le chapitre 2).

Les réalités objectives et les

représentations extérieures peuvent ainsi constituer des facteurs

de dynamiques de représentations.

Représentations dans la temporalité de l'action

Etudier les représentations qui sont en action dans une

situation réelle nous amène également à les situer

dans la temporalité. Via cette introduction de la temporalité

dans notre analyse, nous pouvons appréhender les catégories

objectives et subjectives des sujets en terme de leur trajectoire.

D'où les cinq moments de la vie des stagiaires dans le

Projet Nô-Life que nous avons établi, à partir desquels

nous avons essayé de saisir les représentations en action au sein

des stagiaires de la formation Nô-Life : trajectoire (antérieure)

; motivation initiale ; changement d'idées, d'activités et de

mode de vie ; prise de position vis-à-vis de l'agriculture de type

Ikigai ; réflexions sur le devenir du Projet Nô-Life.

Et les représentations situées dans ces cinq

moments peuvent interagir, se construire ou se reconstruire, ce qui peut

finalement permettre aux sujets de changer (conserver ou transformer) la

trajectoire ultérieure. Ce qui nous permet de voir la construction

possible d'une nouvelle typologie du sujet dans le temps ultérieur.

Etude des dynamiques de représentations de l'agriculture

et de la ruralité dans le « jeu » du Projet Nô-Life

Suite à notre réflexion théorique

menée plus haut, reformulons notre recherche du Projet Nô-Life

avec l'exemple de Mme. Konno.

Quant à sa participation à la formation

Nô-Life, nous avons d'abord essayé de saisir les

éléments de représentations qui entrent dans l'esprit de

cette participation, que nous traitons comme parties des catégories

subjectives de Mme. Konno. Pour désigner ces parties, nous avons

employé le terme de la « motivation initiale » de sa

participation.

Ici, notre question se porte sur les dynamiques des

représentations de l'agriculture et de la ruralité à

travers le Projet Nô-Life. Et comme nous l'avons analysé, le

Projet Nô-Life lui-même porte certaines représentations de

l'agriculture et de la ruralité en tant qu'une politique publique, qui

constituent également la motivation initiale et « officielle »

du projet Nô-Life de la part des agents gestionnaires du Projet (BPA et

CAT761) et d'autres agents institutionnels concernés.

Du côté des stagiaires, les

éléments de représentations constitutifs de la motivation

initiale de la participation à la formation Nô-Life, entrent en

relation à la fois avec le devenir de cette action-même et les

représentations du Projet Nô-Life données par les sujets

extérieurs dont principalement les agents gestionnaires, qui impliquent

celles de l'agriculture et de la ruralité.

Nous entendons par cette relation un « jeu » des

représentations de l'agriculture et de la ruralité à

travers le processus du Projet Nô-Life au sein de différents types

d'acteurs concernés. Ensuite, nous avons analysé les aspects de

confrontation entre les représentations portées par les

stagiaires (usagers du Projet), et les agents institutionnels (gestionnaires du

Projet) dans les différents moments de ce jeu : changements

d'idées, d'activités et de mode de vie ; prise de position

vis-à-vis de l'agriculture de type Ikigai ; réflexions sur le

devenir du Projet Nô-Life.

Processus du Projet Nô-Life : un nouveau monde

émergeant de l'agriculture de type Ikigai

Ce jeu du Projet Nô-Life se situe dans les

temporalités des différents types d'acteurs. Ces

temporalités constituent un monde particulier et émergeant de ce

Projet constitué par les trois pôles de l'agriculture de type

Ikigai que nous avons établi dans l'analyse du processus de

l'émergence du Projet Nô-Life au Chapitre 2 : qualité de

vie ; lien social et territorial ; production matérielle. Ici, nous ne

confondons donc pas ces trois pôles avec les représentations

officiellement données par les gestionnaires du Projet. Car les porteurs

des représentations de l'agriculture de type Ikigai ne sont ni seulement

ces gestionnaires, ni le Projet Nô-Life (nous avons vu dans le processus

d'autres projets qui sont en relation avec le Projet Nô-Life). Donc, les

agents gestionnaires du Projet Nô-Life ne sont que quelques-uns parmi

d'autres porteurs des représentations, mais avec leur

spécificité en tant qu'agent singulier, leur mode d'action (ou

mode de vie du Projet), et leur prise de position dans ce jeu.

Typologie et représentations

Dans ce monde émergeant, la typologie des acteurs peut

être à la fois comme déterminant et déterminé

par rapport à leurs représentations suite aux conséquences

du jeu. Autrement dit, les catégories objectives ou subjectives des

acteurs deviennent elles-mêmes des objets de changement (transformation

ou conservation) en entrant dans les trajectoires spécifiques des

acteurs qui sont « en cours ».

La relation entre la typologie des stagiaires et leurs

représentations est donc cyclique et évolutive, par

l'intermédiaire du jeu de ces représentations, dans la

temporalité du monde émergeant avec le processus du Projet

Nô-Life762.

761 BPA : Bureau de la Politique Agricole de la

Municipalité de Toyota ; CAT : Coopérative agricole de Toyota.

762 Nous pouvons mettre en parallèle cette relation avec

la fameuse question de la relation dialectique et évolutive entre la

poule et l'oeuf : « qu'est-ce qui est apparu en premier, l'oeuf ou la

poule ? »

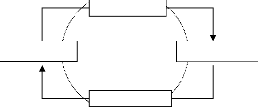

Schéma : Relation entre la typologie et les

représentations

Catégorie objective

Jeu dans la temporalité

Typologie

Catégorie subjective

Représentations

|