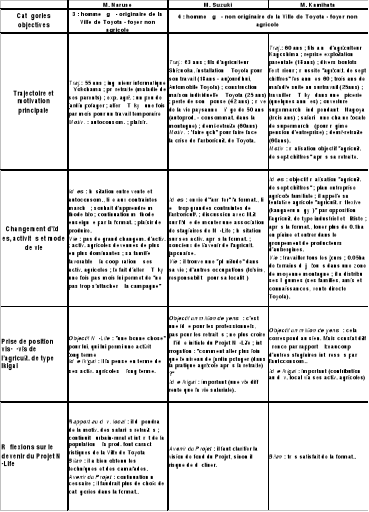

Relation établie entre acteurs

Quelle relation fut établie entre les acteurs à

travers ce processus de la construction du Projet ? Pour répondre

à cette question, nous allons d'abord constater les positions des sept

acteurs institutionnels telles qu'elles ont été établies

au niveau représentationnel dans le processus de la construction de

l'agriculture de type Ikigai.

Plus haut, nous avons déjà

spécifié les variantes correspondantes à chacun des septs

acteurs institutionnels dans le schéma représentationnel de

l'agriculture de type Ikigai que nous avons établi. Ce schéma

ci-dessous montre leurs prises de position dans le processus de la construction

du Projet Nô-Life.

715 Ville de Toyota (2003) « Plan pour les Zones

spéciales de la Réforme structurelle » : P.4.

Dans ce schéma, nous repérons donc les trois

positions suivantes parmi ces sept acteurs institutionnels :

1. Intérêt général et agricole

cherchant à rendre compatible les trois éléments (BPA et

BDPA)

2. Intérêt du secteur agricole cherchant

à utiliser le lien social et territorial au profit de la production

agricole (CAT, GASATA et ECV). Parmi eux, l'ECV (vulgarisateur agricole) penche

plus du côté de la production matérielle. Tandis que le

GASATA (groupement d'arboriculteurs professionnels) cherche plus à

développer et diversifier le lien social et territorial pour maintenir

leur zone de production frutière dans une situation de crise.

3. Intérêt général mais avec peu

de lien avec l'agriculture, cherchant à améliorer la

qualité de vie de la population locale âgée via le

développement du lien social et territorial. L'agriculture de type

Ikigai peut

Schéma : positions des acteurs institutionnels

dans le

schéma représentationnel de l'agriculture de type

Ikigai

Lien social et

V. 4 Production matérielle

territorial

SCI

CLFS

V. 2

Qualité de vie

BPA* BDPA

CAT* ECV GASATA

V. 1

V. 3

*BPA et CAT sont les co-gestionnaires du Projet Nô-Life.

partiellement servir à cet intérêt. (SCI et

CFLS)

Cette divergence d'intérêts des acteurs

institutionnels n'est évidemment pas sans rapport avec la

différence ou la division objective de leurs rôles institutionnels

respectifs. Mais cela n'est ni figé ni mécanique, quand nous les

situons dans un processus socio-local d'une politique spécifique. Cela

est vrai d'autant plus que la situation de l'agriculture de type Ikigai est

émergente ces dix dernières années et qu'elle est encore

en train de se transformer dans le contexte du vieillissement

acceléré de la population. Autrement dit, nous sommes

amenés à voir ce processus comme un systéme dans un

contexte spatio-temporellement limitée, dans lequel chaque acteur peut

agir et communiquer en interaction avec les éléments

extérieurs et intérieurs y compris ces acteurs eux-mêmes et

les objets concernés716.

Nous reprérons là une relation de «

coopération » mais basée sur une telle divergence de

positions représentationnelles. Nous essaierons d'abord d'eclairer cette

relation en terme de « compromis », dont la définition est

élaborée notamment par Boltanski et Thévenot de

manière à le traiter comme un concept sociologique par exellence

tout en dépassant le sens habituel du terme comme un simple acte

d'arrangement basé sur des concessions mutuelles.

716 Dans ce sens, l'introduction suivante de P. Bourdieu pour

parler du « champ des pouvoirs locaux » est eclairante : « De

même que la `politique du logement' est au niveau central, le produit

d'une longue suite d'interactions accomplies sous contraintes structurales, de

même, les mesures réglementaires qui sont constitutives de cette

politique seront elles-mêmes réinterprétées et

redéfinies au travers d'une nouvelle série d'interactions entre

des agents qui, en fonction de leur position dans des structures objectives de

pouvoir définies à l'échelle d'une unité

territoriale, région ou département, poursuivent des

stratégies différentes ou antagonistes. » (Bourdieu, 2000 :

155)

Relation de compromis

Pour comprendre la relation établie entre les acteurs

institutionnels du Projet Nô-Life, la notion de compromis nous

paraît pertinente. Sur cette notion, L. Boltanski et L. Thévenot

donnent une définition claire à cette notion. Pour notre examen,

nous suivrons l'explication donnée dans un ouvrage récent de M.

Nachi qui nous apporte un bon éclaicissement sur la sociologie de

Boltanski717. D'après M. Nachi, ce sont Boltanski et

Thévenot qui donnèrent à la notion du compromis une place

centrale dans la sociologie718.

Approche du Bien commun : construction d'accords

contraignants

Le compromis constitue une des trois figures de l'accord avec

l'arrangement et la relativisation. Le point commun de ces trois figures est

qu' « ils se présentent comme une alternative lorsque la sortie de

crise devient impossible719 ».

L'arrangement est défini comme un « accord

contingent » qui n'a pas de justification en commun entre les personnes

qui procèdent à cet arrangement. Il s'arrange uniquement sur la

base de leurs intérêts respectifs. Il est donc

relativiste720.

Puis, dans la relativisation, on suspend l'accord afin

d'éviter le désaccord et de détendre la

situation721.

A la différence de ces deux formes de l'accord, le

compromis ne se base pas uniquement sur les intérêts particuliers

des personnes qui entrent en compromis, mais il se base sur un « bien

commun » qui ne relève ni de l'une ni de l'autre partie, mais

comprend les deux722.

Donc, le compromis implique nécessairement une

pluralité de grandeurs ayant chacune une part de justification

dotée d'une généralité spécifique. La

définition du compromis est ainsi donnée par Thévenot :

« une action soumise à des contraintes plus fortes, cherchant

à être justifiable - ou raisonnable - et à s'inscrire dans

un équilibre global723 ». Puis, en visant un bien

commun, le compromis a pour objectif de résoudre le conflit, la tension,

le désaccord entre des personnes appartenant à différentes

grandeurs. Donc, dans une situation de compromis, des contraintes et des

conflits entre les parties sont indissociables724.

Puis, la situation du compromis est complexe et hybride, car

elle est marquée par la présence d'objets

hétérogènes725. Et ce bien commun suppose des

motifs visant une construction et une manifestation d'accords plus ou moins

durables726.

Ambiguïté : contraintes et question de

compatibilité

Une des caractéristiques du compromis réside dans

l'ambiguïté de son principe. Celle-ci du fait que les

717 NACHI, M. (2006), « D'une pragmatique du compromis

à une phéoménologie de l'arrangement » (Chapitre IV),

Introduction à la sociologie pragmatique : vers un nouveau «

style » sociologique ?, Paris, Armand Colin : p.173-185. Dans cette

partie sur le compromis, il se base principalement sur l'ouvrage suivant :

BOLTANSKI, L., THEVENOT, L. (1991), De la justification. Les Economies de

la grandeur, Paris, Gallimard.

718 Chez Boltanski et Thévenot, « il est même

érigé au rang d'un concept central et bénéficie

d'une réflexion de la plus grande importance » (Nachi, 2006 : 174).

Ils sont « parmi les rares auteurs qui sont allés le plus loin dans

la problématisation du compromis » (Ibid.).

719 Ibid.: 173.

720 Ibid. : 180-181.

721 Ibid. : 181-183.

722 Ibid. : 175.

723 Thévenot, 1989 : p177, cité par Nachi, 2006 :

174.

724 « C'est cette pluralité cosubstantielle au monde

de la vie sociale qui véhicule en son sein les marques du compromis.

Car, dans un tel monde, le bien commun ne peut être atteint par le

recours à une grandeur unique. Il faut le concours de plusieurs

principes d'équivalence, de plusieurs formes de

généralités. Le compromis a pour objectif de

résoudre des conflits et de régler des différends en

mobilisant des principes et des objets relevant de mondes différents

». Nachi, 2006 : 174)

725 « la multiplication des objets composites qui se

corroborent et leur identification à une forme commune contribuent ainsi

à stabiliser, à frayer le compromis. Lorsqu'un compromis est

frayé, les êtres qu'il rapproche deviennent difficilement

détachables. » (BOLTANSKI, L., THEVENOT, L., 1991 : 340,

cité par Nachi, 2006 : 175)

726 « Une telle figure sous-entend des relations

interindividuelles animées par des motifs visant `à construire,

à manifester et à sceller des accords plus ou moins durables'

»( BOLTANSKI, L., THEVENOT, L., 1991 : 39, cité par Nachi, 2006 :

175)

personnes entrant en compromis renoncent à clarifier les

principes sur lesquels se base leur compromis, sans pour autant exclure

l'impératif de justification727.

Cette ambiguïté est en partie due aux contraintes

du compromis, parce que celui-ci doit impliquer des « principes

d'équivalence satisfaisant différents ordres de grandeur »

ainsi que le « rapprochement de grandeurs a priori incompatibles

»728. Dans le compromis, il suppose donc la question de

compatibilité des objets relevant de mondes

différents729.

Fragilité

L'ambiguïté des principes et les contraintes du

compromis constituent également des sources de fragilité. Cette

fragilité est inévitable car dans le compromis, l'identité

des parties ne peut pas être mise en cause afin de maintenir le

compromis730. C'est pourquoi le compromis nécessite que le

bien commun (ou l'intérêt général) visé

dépasse un simple arrangement basé uniquement sur les

intérêts particuliers. Il s'agit de la constitution d'une «

cité » par ce bien commun731. Dans cette optique, la

dispute entre les parties n'est pas forcément réglée par

une logique légitime d'un seul monde, mais suspendue en vue de

constituer un compromis. Donc, un compromis risque toujours d'être

déstabilisé ou mis en question par la critique ou la

dénonciation732.

Possibilité de transformation ou de

consolidation

Pour surmonter cette fragilité, il faut que le

compromis fasse l'objet d'une transformation ou d'une consolidation « en

faisant référence à des êtres et à des objets

appartenant à divers mondes mais disposant d'une identité

autonome733. Mais comment ? Selon Boltanski et Thévenot, il

faut doter les éléments constitutifs du compromis d' « une

identité propre » en mettant ces éléments « au

service du bien commun734 ».

Mise en parallèle du concept de compromis avec les

autres éléments théoriques

Après ce survol des caractéristiques du

compromis tel qu'il est conceptualisé par Boltanski et Thévenot,

essayons de mettre en parallèle ce concept avec les autres

éléments théoriques mobilisés dans notre analyse :

représentation sociale ; bricolage ; transaction sociale ;

transcodage.

Représentation sociale

L'approche des représentations sociales que nous avons

présenté dans le chapitre 1, consiste à comprendre comme

un processus la relation dialectique entre les représentations

portées par les acteurs concernés, leurs rapports sociaux et

leurs actions. Surtout via la notion de l'objectivation et celle de l'ancrage,

cette approche vise à articuler les éléments

représentationnels et réels dans leur complexité.

Dans ce sens, cette approche, nous semble-t-il, peut

être un outil pertinent pour éclairer la situation complexe de

compromis. D'autant plus que celle-ci est marquée par la présence

d'objets hétérogènes relevant de différents mondes

qui, à notre égard, impliquent nécessairement des produits

de représentations sociales. La

727 Nachi, 2006 : 175.

728 Ibid. : 175.

729 « (...) il [compromis] présume le

dépassement des intérêts purement individuels ainsi que

l'existence d'un bien supérieur

commun : `le compromis suggère l'éventualité

d'un principe capable de rendre compatibles des jugements s'appuyant sur des

objets relevant de mondes différents.(...)' » (Ibid. : 176)

730 Ibid. : 176.

731 Ibid.

732 Ibid.

733 Ibid. : 177.

734 « une façon de durcir le compromis est de mettre

au service du bien commun des objets composés d'éléments

relevant de

différents mondes et de les doter d'une identité

propre en sorte que leur forme ne soit pas reconnaissable si on leur soustrait

l'un ou l'autre des éléments d'origine disparate dont ils sont

constitués » (BOLTANSKI, L., THEVENOT, L., 1991 : 339, cité

par Nachi,

2006 : 177)

question de mode d'articulation de ces objets

hétérogènes pour constituer un compromis nous renvoie

directement à interroger celui des représentations sociales.

Bricolage

Nous appliquons le concept du bricolage tel qu'il a

été défini par Lévi-Strauss, pour comprendre les

manières dont les acteurs réalisent leurs projets, pas dans le

sens d'une application mécanique de concepts selon des objectifs

préétablis, mais celui d'inventions par appropriation et

réappropriation des objets existants.

Nous pouvons situer le compromis dans le processus de

bricolage, d'autant plus que, nous l'avons vu plus haut, celui-ci implique

toujours « un compromis entre la structure de l'ensemble instrumental et

celle du projet ». Autrement dit, quand on considère le processus

de bricolage comme un processus social, on doit toujours tenir compte du

compromis mis en place entre les acteurs concernés.

Autrement dit, l'oeuvre d'un bricolage collectif est celle

d'un compromis effectué dans son processus. Dans ce sens, ce n'est pas,

nous semble-t-il, un hasard que le caractère précaire et ambigu

du compromis qui implique une possibilité ou une nécessité

de s'appuyer sur un bien commun généralisable (constitution d'une

cité), rejoint également une des caractéristiques de

l'oeuvre du bricolage donnée par Lévi-strauss. Et comme nous

l'avons vu plus haut, l'oeuvre du bricolage dépasse un résultat

contingent d'une action humaine, mais celui apportant un « sens » qui

n'exclut pas la possibilité de se généraliser et ainsi de

généraliser.

Transaction sociale

Le compromis implique certainement un point commun fort avec

le modèle de transaction de Mormont, d'autant plus que Mormont

envisageait la transaction sociale, nous l'avons vu, comme cadre stabilisateur

permettant l'anticipation et l'engagement des acteurs, qui ne se base pas

uniquement sur leurs intérêts sur le court terme, mais qui permet

d'engager leur identité.

La création de nouveaux dispositifs alternatifs

proposée par Mormont du point de vue de la transaction sociale, et la

constitution du bien commun dépassant les intérêts

particuliers des parties, qui suppose de renforcer le compromis et de lui

donner « une identité propre », peuvent, nous semble-il,

être deux approches complémentaires. Le lien théorique

entre le paradigme de la transaction sociale et la sociologie de Boltanski et

de Thévenot nous reste à explorer735.

Transcodage

Enfin, la technique du transcodage pourrait également

être un outil pertinent pour éclairer les conditions du compromis.

Ceci d'autant plus que le transcodage vise à équilibrer les

pratiques et les positions de différents types d'acteurs.

Cependant, il nous semble y avoir une distance de nuances

entre les « visées » du compromis et du transcodage : En

effet, le transcodage suppose que, dans une « situation d'être en

pouvoir » que celui-ci implique, les acteurs peuvent se trouver soit dans

une situation d'autonomie, soit dans une situation de dépendance. Ce qui

amènent les acteurs à lutter pour la « maîtrise des

réseaux d'action publique ». Le transcodage a donc pour objectif

d'équilibrer cette situation. Sur ce point, nous avons une distance

entre le transcodage et le compromis supposant de constituer un « bien

commun » plus ou moins transcendant entre les les parties, relevant de

différents mondes. Le lien théorique entre ces deux concepts nous

reste également à explorer.

Compromis dans le processsus de la construction du Projet

Nô -Life

Le concept du compromis peut, nous semble-t-il, éclairer

la situation de la relation telle qu'elle a été établie

735

entre les agents dans le processus de la construction du Projet

Nô-Life, en terme de l'approche du bien commun, l'ambiguïté

du principe du compromis et la fragilité de celui-ci.

D'abord, le processus de la construction du Projet

Nô-Life s'inscrit, au moins initialement, dans une approche du «

bien commun » de manière explicite : il s'agit de valoriser

l'agriculture et la ruralité non de manière sectorielle, mais via

une « participation citoyenne » (surtout depuis le Plan de 96) en les

considérant comme un bien commun appartenant aux citoyens mais non

uniquement aux agriculteurs.

Cependant, nous l'avons relevé dans l'examen de la

position respective des gestionnaires du Projet Nô-Life (BPA et CAT),

l'ambiguïté du principe du Projet Nô-Life est en question en

raison d'une divergence de leurs propres visions sectorielles tant sur le court

terme que sur le long terme.

En principe, du côté du BPA, il est coincé

entre l'intérêt général qu'il porte, et

l'intérêt du secteur agricole porté par la CAT. Du

côté de la CAT, en réalité, son intérêt

porte exclusivement sur le profit du secteur agricole, malgré la

complexité de son raisonnement.

Intéréts sur le court terme

Sur le court terme, le BPA, en tant qu'agent municipal, doit

d'abord satisfaire le public en répondant le plus possible aux demandes

immédiates des usagers (stagiaires) du Projet. Du coup, le

critère de sélection des stagiaires doit être souple .

C'est pourquoi le Centre Nô-Life accueille divers types de stagiaires qui

ne correspondent pas souvent à l'objectif productiviste du Projet

Nô-Life, (ce qui est d'ailleurs compréhensible en

réalité, nous le verrons dans le Chapitre 3). Puis, quand il doit

présenter le résultat ou la vertu concret du Projet auprès

de la municipalité, il doit nécessairement recourrir aux

éléments quantifiables et immédiats avec des chiffres

concrets (surtout le nombre de stagiaires et la surface agricole mise en

location avec les stagiaires ayant terminé la formation Nô-Life)

plutôt qu'aux éléments non quantifiables qui

dépendent beaucoup du long terme ou de la subjectivité

(qualité de vie, lien social et territorial).

Face à cette exigence du BPA, l'engagement de la CAT

reste mitigé à cause de la faible importance économique

que le Projet Nô-Life pourrait apporter au secteur agricole : la CAT

elle-même est en réalité un grand organisme financier et

commercial dans lequel le domaine des activités agricoles est en

permanence déficitaire736. Si bien que quelques points de

désaccord étaient déjà apparents pour la conduite

actuelle du Projet, sur l'élargissement du Centre Nô-Life

effectué en 2006, à deux autres quartiers : l'un en plaine dans

une zone fortement agricole, l'autre en moyenne montagne, dans une commune

venant de fusionner avec la Ville de Toyota. Ce choix était pour

favoriser la demande de la population locale et l'égalité de

l'offre des services publics en terme géographique. D'après

Monsieur K, président du Centre Nô-Life, la demande pour

l'installation du Centre Nô-Life est surtout forte de la part des

communes de moyenne montagne dépeuplées qui viennent de fusionner

avec la Ville de Toyota, comme un « cadeau d'échange » de

cette fusion. Mais la CAT n'était pas d'accord avec cette

décision. Car ce qui compte pour la CAT, nous l'avons vu, est de «

former les agriculteurs » au lieu de « satisfaire le plus possible le

public ». A cet effet, le nombre des stagiaires accueillis par le Centre

Nô-Life doit être minimum pour la CAT afin de pouvoir

réaliser son objectif de la formation agricole, et

l'élargissement de la taille du Projet Nô-Life n'est pas

prioritaire pour elle.

Intérêts sur le long terme : question de

l'identité agricole

La divergence d'intérêts sectoriaux porte

également sur le long terme qui concerne directement la

définition légitime du métier agricole. La seule

référence légitime de la profession agricole renvoie, en

fait, au montant de

736 Nous avons vu la structure interne de la coopérative :

l'importance économique occupée par les activités

agricoles à l'intérieur de la CAT (achat commun des

matériels agricoles, vente commune des produits agricoles) est

déjà extrèmement faible par rapport aux autres domaines

d'activités. En tant que coopérative agricole, les

coopératives agricoles japonaises effectuent surtout un ensemble de

services financiers (crédits, mutualité, immobiliers, commerce de

détail etc) et également ceux non agricoles (services

immobiliers, divers services dans le domaine de la « vie » comme les

supermarchés, les cérémonies funéraires et services

de l'aide aux personnes âgées dépendantes). Surtout les

services pour les personnes âgées ou leur décès sont

aujourd'hui un marché à conquérir à l'ère du

vieillissement...

revenu agricole annuel des « agriculteurs

qualifiés » considérés comme « porteurs »

de l'agriculture, dont la définition relève de la politique

agricole nationale. Et ce sont ceux qui peuvent bénéficier du

prêt agricole départemental contrôlé par l'ECV

(vulgarisateur agricole). Pour en bénéficier, il faut

déposer un plan planifiant une production agricole susceptible de

dégager plus de 2 500 000 yens de revenu agricole annuel.

L'objectif du Projet Nô-Life semble être

fixé par référence à ce critère

économique. De plus, nous l'avons vu, le montant de revenu agricole

annuel donné par le Projet Nô-Life (un million de yens) s'enracine

également dans l'histoire de la modernisation agricole japonaise des

années 70 comme un slogan national, ensuite dans les années 80

comme un objectif économique donné à l' « agriculture

de type Ikigai » promue par la politique de la vulgarisation agricole dans

la région proche de Toyota, pour les femmes et hommes âgés

des foyers agricoles pluriactifs. Cet objectif est donc lui-même un

référentiel historique de la modernisation agricole.

Donc, la définition légitime du métier

agricole reste quasi-exclusivement dans le monde agricole, et elle se

reflète même dans l'objectif du Projet Nô-Life qui a permis

le compromis entre la CAT et le BPA.

Ainsi, nous pouvons comprendre plus ce que veut

substantiellement dire l'intérêt de « former les agriculteurs

» de la part de la CAT. Et du côté du BPA, il n'a qu'à

se référer à la définition telle qu'elle est

donnée dans le monde agricole, tant qu'il n'a pas d'autres

définitions alternatives du métier agricole, à part la

représentation ordinaire comme les « jardiniers pour le loisir

». Si bien que cet objectif lucratif du Projet Nô-Life a

été décidé par une concession de la part du BPA qui

n'était pas forcément favorable à cet objectif : il

souhaitait donner plus de liberté aux stagiaires pour choisir un type

d'activités agricoles quelconque.

Inégalité de l'effet symbolique du Projet

En plus, selon notre enquête, c'était apparement

l'initiative du maire de la Ville de Toyota (élu en 2004) qui a le plus

fortement poussé le Projet Nô-Life jusqu'à son

démarrage en 2004 (la même année que son

élection...). Ce qui amène Monsieur S, directeur de la Direction

des activités agricoles de la CAT, à se plaindre de l'absence du

« mérite » de la part de la CAT pour la réalisation du

Projet Nô-Life. L'effet « symbolique » de la réussite du

Projet compte ainsi dans leur relation de compromis.

Fragilité du compromis Nô-Life

Comme dit Boltanski, la fragilité du compromis est due

au fait que le compromis ne peut pas mettre en cause des identités des

parties et que la dispute entre elles reste non réglée. Ceci

semble bien être le cas dans le Projet Nô-Life entre les parties

appartenant au monde agricole et au monde des services publics locaux.

Selon notre observation, le compromis entre les agents

co-gestionnaires du Projet Nô-Life, où un

référentiel historique de la modernisation agricole productiviste

se reflète fortement, contraindra, du moins dans l'immédiat, plus

ces stagiaires de la formation Nô-Life que les agents institutionnels

concernés, qui n'ont certainement pas fait partie de ce compromis

initial. Dans le Chapitre 3, nous aborderons les conséquences de ce

compromis en examinant les réactions de ces stagiaires. Il s'agira alors

du compromis du Projet Nô-Life qui sera « à l'épreuve

» de la vie des stagiaires. Là, la question de renforcer ce

compromis en le dotant d'une « identité propre » sera

envisageable par référence aux représentations relevants

des acteurs appartenant à différents mondes autour de l'objet de

l'agriculture de type Ikigai...

Rapport de pouvoirs entre les sept agents

Enfin, le compromis tel qu'il est constitué pour la

construction du Projet Nô-Life, est-il équilibré ou

déséquilibré ? Pour répondre à cette

question, nous allons examiner le rapport de pouvoirs établi entre les

sept acteurs institutionnels à partir du schéma ci-dessous.

Dans ce schéma, nous pouvons facilement repérer

la forte emprise qu'ont des agents appartenant au monde agricole professionnel

(BPA, CAT, BDPA, ECV, GASATA), sur la réalisation du Projet

Nô-Life, par rapport aux deux autres agents (SCI, CFLS) qui n'y sont

qu'indirectement impliqués.

Parmi les cinq agents appartenant au monde agricole

professionnel, quatre agents (BPA ; CAT ; l'ECV : vulgarisateur agricole ;

GASATA : groupement d'arboriculteurs professionnels) s'impliquent directement

dans les activités de la formation Nô-Life. Le BDPA

(administration agricole départementale) conserve un rôle de

tutelle. Lors du contrôle final du stage individuel sur l'état

d'entretien des cultures, quelques responsables de ces cinq agents sont

présents pour donner leurs commentaires.

Puis, traditionnellement, ces cinq agents constituent entre

eux des liens de partenariat. Si bien qu'ils sont constamment en contact dans

leurs activités routinières liées au monde agricole

professionnel. Ce qui renforce leur lien social.

En fait, les deux autres agents ne sont qu'indirectement

impliqués dans les activités du Projet Nô-Life. Le SCI

(agent des services publics locaux pour Ikigai des personnes

âgées), maintient juste son rapport avec le Centre Nô-Life

via son propre projet « Ferme-école des personnes

âgées » qui joue le rôle médiateur entre les

personnes âgées en général et le Centre

Nô-Life. En effet, cette école peut être une première

étape pour apprendre pendant un an les pratiques agricoles en tant que

débutant, et ensuite s'inscrire éventuellement au Centre

Nô-Life pour passer à l'étape suivante. Mais, nous l'avons

vu, l'écart est net entre la position du SCI et le monde agricole

professionnel. Pour le SCI, les activités agricoles pour les personnes

âgées ne peuvent avoir de siginification qu'en relation avec

l'amélioration de la qualité de vie ou de le lien social et

territorial des personnes âgées. Et par là, l'agriculture

peut avoir un lien avec l'aménagement de la Ville dans le sens du

paysage ou de l'aménité, mais le développement agricole au

sens sectoriel et productiviste n'entre pas dans l'approche du SCI.

Schéma : Rapport institutionnel dans le Projet

Nô-Life

Monde syndical

et salarial

Monde services

publics locaux

(Municipalité)

Monde agricole

professionnel

BDPA

CFLS

SCI

BPA

CAT

ECV

GASATA

: Lien de partenariat direct pour le Projet

: Lien de partenariat indirect pour le Projet Nô-Life

: Lien de partenariat traditionnel

Si le CFLS joue le rôle de médiateur entre les

retraités salariés résidant dans la Ville de Toyota et le

Projet Nô-Life via une offre d'informations auprès de ses

adhérents, il ne s'implique pas dans les activités de la

formation Nô-Life. De même, ces dix dernières années,

il a établi un lien de partenariat avec la Municipalité via

diverses thématiques concernant la vie locale (aménagement

urbain, animation etc) dans lesquelles la thématique de la promotion

d'Ikigai des personnes âgées est abordée en terme de la

qualité de vie et du lien social et territorial. La thématique de

l'agriculture l'intéresse également, mais elle est traitée

dans le cadre de sa politique syndicale à l'échelle nationale,

soit pour l'autosuffisance alimentaire, soit pour la préservation de

l'environnement naturel et rural.

Selon son point de vue (informellement énoncé

lors de notre entretien), le Projet Nô-Life ne pourrait pas contribuer au

développement agricole dans le sens sectoriel et productiviste. A cet

effet, la mobilisation des personnes âgées actives sera incertaine

et insuffisante. Ainsi, il n'a pas l'intention de plus s'impliquer dans le

Projet Nô-Life.

|