2 Redéfinition des règles du jeu

Revenons au cadre de transaction proposé par Mormont.

Deuxièmement, pour faire face aux incertitutdes complexes aux niveaux

contextuel et social, la gestion de l'environnement doit effectuer dans son

application une mise en relation de différents domaines

socio-économiques. Il s'agit de la nécessité d'une «

articulation concrète de données physiques et

socio-économiques »639. En se référant

à la sociologie de l'innovation (Latour, Callon), cette démarche

de l'articulation concrète « `invente' une mise en relation

nouvelle, et modifie l'un ou l'autre domaine afin de les rendre

compatibles640 ».

Cette démarche est techniquement « un arragnement

local entre des données biophysiques et sociales (contraintes

juridiques, rapports économiques, demandes sociales), de manière

à former un dispositif qui les harmonise provisoirement au moins, mais

avec assez de stabilité pour que la technique puisse fonctionner et

répondre à des `besoins`641 ».

Puis, les effets causés par l'ensemble de ces processus

sont en question. En effet, ils sont imprévus et non

maîtrisés, et surtout difficiles à analyser en terme des

causalités car « elles sont à la fois écologiques,

techniques, économiques, culturelles et juridiques642 ».

Ce qui spécifie le problème de l'environnement, et «

à tel point qu'il devient nécessaire, d'intégrer dans

l'analyse sociologique l'ensemble de ces processus643 ».

Enfin, Mormont relève, comme problème dans la

redéfinition des règles du jeu pour la gestion de

l'environnement, le « conflit de légitimité

»644. Il s'agit non seulemnt des demandes de différents

types d'acteurs, mais de « questions de fait ou d'évaluation de la

réalité et de l'avenir645 ».

Essayons de transposer dans notre contexte de la gestion du

vieillissement, les enjeux relevés par Mormont sur la

redéfinition des régles du jeu en matière de gestion de

l'environnement. D'abord, nous savons que la gestion du veillissement

nécessite également une mise en relation de différents

domaines socio-économiques, comme dans la gestion de l'environnement.

Nous avons ensuite vu dans la partie de l'acteur 2,

l'évolution du rapport entre acteurs du vieillissement : du rapport

auparavant limité par celui de l'Etat (établissements publics

gérés par l'Etat centralisé) et la famille, aux rapports

multipliés de manière décentralisée concernant

plusieurs domaines diversifiés : économique, santé

physique (dépendance et maladie), santé mentale, diverses

activités de personnes âgées. Et à plusieurs

échelles institutionnelles : Etat, entreprises, syndicats,

collectivités territoriales, hôpitaux, établissements

publics et privés pour les aides aux personnes âgées

dépendantes, diverses organisations pour les activités des

personnes

fortement hybridé la population agricole avec la

population et le système urbains. Berque explique ainsi la

configuration

urbaine-rurale en comparaison avec celle française, ainsi

en 1973 « (...) une imbrication des franges urbaines et de la

campagne,

dont la banlieue parisienne ne donne pas idée ;

là, antinomie entre la grande culture et le résidentiel,

opposition accusée par le

relief ; ici, que ce soit autour d'Osaka, de Nagoya ou de

Tôkyô, rien d'abord qui rappelle les espaces découverts des

plateaux de grande culture de la région parisienne ; puis, la

rizière comme l'habitat ont la même prédilection pour les

mêmes espaces plans ;

enfin, l'habitat ne diffère pas sensiblement de la

ville à sa couronne et à la grande banlieue, à ceci

près qu'il se desserre

relativement : c'est mutatis mutandis comme si l'on trouvait

le même habitat pavillonnaire du plateau de Saclay à la plaine

d'Issy-les-Moulineaux et à Montparnasse. » (Berque, 1973 :

324)

- Toutefois, nous pouvons également évoquer

l'impact que peut avoir le vieillisement de la population

générale dans la campagne française par rapport à

la mobilité des personnes âgées. « Les

mobilités de retraites vers les espaces ruraux ont un peu

contribué à

leur regain démographique au cours des

dernières décennies (...). L'accroissement de cette population

dans les vingt prochaines années est une donnée (en 2020, un

Français sur trois aura plus de 60 ans) ». Mais ce facteur

implique beaucoup d'incertitudes

sur les comportements et modes de vie futurs des personnes

âgées. « Mais il y a beaucoup d'incertitutdes sur les

facteurs ou

variables explicatifs des comportements et modes de vie

futurs des personnes âgées : les ressources et contraintes

budgétaires des retraités, la répartition territoriale de

l'offre d'équipements et de services d'accompagnement en matière

de soins et de santé, les

types d'activités que les seniors pratiqueront dans

l'avenir sont par exemple objet d'incertitudes, et pour certains aspects de

controverses. »(Perrier-Cornet, 2000, 39-40) N'est-il pas aisé

d'y ajouter comme facteur explicatif, soit le contexte du

« vieillissement actif », soit, pourquoi pas, celui

d'Ikigai à la française ?

639 Ibid. : 213.

640 Ibid.

641 Ibid.

642 Ibid. : 214

643 Ibid. : 214

644 Ibid.

645 Ibid.

âgées (Centre des ressources humaines

âgées, Clubs des Personnes âgées, éducation

permanente) et enfin familles etc.

S'agissant du contexte du Projet Nô-Life, nous pouvons

dire que le rapport établi entre les acteurs concernés, est une

des variables locales de la forme multiple et complexe des rapports entre

acteurs du vieillissement mentionnée ci-dessus. Dans le cas du Projet

Nô-Life, nous avons donc : collectivités territoriales

(administration agricole : BPA, BDPA, services pour les activités des

personnes âgées : SCI) ; organismes du secteur agricole

(coopérative agricole : CAT, vulgarisatition agricole : ECV) ; syndicat

ouvrier : CLFS ; agriculteurs professionnels : GASATA, et individus

variés : stagiaires de la formation Nô-Life.

Transcodage : un outil pertinent pour le processus bricolage -

transaction

Dans ce contexte, nous pourrions parler d'une « technique

» de mise en relation des acteurs de politique publique,

opérée dans le processus de la construction du Projet

Nô-Life : celle du « transcodage ».

Cette notion est proposée par P. Lascoumes pour

comprendre les choses qui se traduisent au sein d'acteurs en réseaux

d'action publique646. Pour élaborer cette notion, Lascoumes a

adapté la notion de « traduction » de la sociologie des

sciences (B. Latour, M. Callon), qui implique l'idée de donner aux

autres une interprétation de leurs idées et intérêts

par le langage de ce qui interpréte (traducteur), dans le but de mieux

réaliser la stratégie du traducteur647.

Nous allons repérer ici les caractéristiques de la

notion du transcodage sur les quatre points suivants : 1 Equilibrage ; 2

Situation de pouvoir ; 3 Inégalité de pouvoirs ; 4 Concurrence et

luttes.

1 Equilibrage. Premièrement, le transcodage,

à la différence de la traduction qui essaie d'intégrer

à la stratégie du traducteur, les stratégies des autres

acteurs de types différents, essaie d'équilibrer les

différentes traductions en présence dans l'élaboration des

politiques publiques648.

Dans ce sens, l'approche du transcodage nous semble plus

relativiste que la traduction, et plus éclairant pour comprendre une

relation de compromis qui met en relation des acteurs en conservant leurs

intérêts divergeants.

Ensuite, Lascoumes met l'accent sur le "recyclage" d'idées

et de pratiques déjà établies au sein des acteurs

concernés649.

A partir de là, nous pouvons considérer que le

transcodage est une technique spécifique d'arrangement ou de

coordination qui permet au « transcodeur » de respecter le processus

de bricolages effectués en interaction avec différents types

d'acteurs.

Cela pourrait entrer dans le paradigme de transaction que nous

allons évoquer plus bas, à savoir un cadre pour le

développement d'une politique publique, dans lequel l'anticipation et

l'engagement des acteurs sont primordiaux. Car le transcodage permet aux

acteurs de conserver leur propre manière d'agir et de communiquer sous

forme de réseaux dans le cadre d'une action publique.

2 Situation de pouvoir. Selon Lascoumes,

l'opération de transcodage ne fait pas qu'équilibrer les

positions des

uns et des autres, mais elle implique aussi un rapport de

pouvoir : « être en situation de pouvoir ». Donc, cela

646 LASCOUMES, P.(1996),"Rendre gouvernable : de la "traduction"

au "transcodage" L'analyse des processus de changement dans les réseaux

d'action publique", p.325-338 in La Gouvernabilité, PUF.

647 « J'appellerai traduction l'interprétation

donnée, par ceux qui construisent les faits, de leurs

intérêts et de ceux des gens qu'ils recrutent » LATOUR, Br.

(1989), Science en action : p.172.

648 « La signification que nous donnons à la notion

de `transcodage' s'inspire de celle de 'traduction' utilisée par Michel

Callon, dans la mesure où ce processus concerne une activité de

production de sens par mise en relation d'acteurs autonomes et transaction

entre des perspectives hétérogènes. La traduction est

ainsi une activité spécifique aux réseaux socio-techniques

et technico-économiques étudiés par la sociologie des

sciences ; mais des activités de même type s'observent dans les

réseaux d'action publique, 'polity' ou 'community network'. »

(Lascoumes, 1998 : 336) ; « Les oprérations de transcodage sont

celles de l'agrégation de positions diffuses, le recyclage de pratiques

établies, la diffusion élargie des constructions

effectuées, le tracé d'un cadre d'évaluation des actions

entreprises » (Ibid.)

649 « Tous les discours portants sur la 'nouveauté'

des problèmes et des politiques sont d'abord là pour occulter

l'essntiel, à savoir qu'il s'agit en grande partie d'entreprises de

recyclage. C'est-à-dire de conversion-adaptation du

'déjà-là' de l'action publique, de ses données

préexistantes, de ses catégories d'analyse, de ses

découpages institutionnels, de ses pratiques routinisées »

(Ibid. : 335)

implique le fait de s'imposer aux autres, et de les rendre

dépendants650.

3 Inégalité de pouvoirs. Le transcodage

suppose ensuite l'inégalité des capacités d'agir des

acteurs concernés dans leur situation objective qui

précontraignent leurs espaces d'interactions651.

4 Concurrence et luttes. En tenant compte de cette

inégalité de pouvoirs des acteurs prélimités, le

transcodage ne peut pas s'effectuer dans une condition égale pour tous

les acteurs. Du coup, le jeu des acteurs concernés doit se

dérouler dans un « univers conccurentiel » dans lequel «

tous les acteurs et actants ne disposent pas des mêmes pouvoirs

performatifs652 ».

Dans un tel contexte, selon Lascoumes, le transcodage devient une

sorte de « lutte » pour maîtriser les réseaux

eux-mêmes d'action publique653.

Enfin, étant une manière d'arrangement local dans

une action publique, le transcodage implique l'équilibre et la tension

de pouvoirs d'agir entre différents types d'acteurs impliqués.

Il nous permet d'envisager de mettre en relation

différents types d'acteurs concernés dans une relation

d'équilibre qui leur permettra d'anticiper et d'engager dans le

processus de construction d'une politique publique.

Puis, il nous permet également d'envisager un rapport

de forces inégal donné, de façon à ne pas

l'interpréter ou le réduire à celui

dominant-dominé, mais de l'accepter comme une structure possible

à restructurer via des actions constructives.

Transcodage dans le processus du Projet Nô-Life

Le transcodage a joué un rôle important au cours

du processus de coopération entre les agents du secteur agricole et ceux

du secteur des services publics qui ont abouti à créer le Projet

Nô-Life autour de l'idée de promouvoir l'agriculture de type

Ikigai en s'appuyant sur la population locale âgée mais

potentiellement active (baby-boomers), et ainsi de mettre en valeur les

terrains agricoles menacés de délabrement.

Le transcodage s'est opéré entre les deux

thématiques suivantes relevant chacune d'un domaine politique : la

politique agricole de la conservation (ou développement) agricole ; la

politique sociale du vieillissement du la promotion (ou développement)

d'Ikigai des personnes âgées contribuant à la

prévention de la dépendance.

Ces deux politiques se sont retrouvées autour d'un

référentiel commun pour construire le Projet Nô-Life :

Ikigai. Mais comment ?

Le BPA (Bureau de La politique agricole) de la

Municipalité de Toyota plutôt ancrée dans le secteur

agricole, essayait de trouver des moyens de résoudre le problème

du développement agricole (crise) via une approche du « bien commun

» sous l'implusion de l'idée de la multifonctionalité de

l'agriculture et de la ruralité depuis l'établissement de son

premier plan agricole décennal nommé « Toyota agri-bility

plan 2005 » en 1996. Depuis lors, elle a tenté de trouver non

uniquement dans le secteur agricole, mais davantage dans le public

général, de nouveaux appuis (partenaire) et une nouvelle

destination (client) de sa politique agricole.

Nous l'avons vu dans la partie de l'acteur 1 (BPA : Bureau de

la politique agricole), ce plan s'inscrivait explicitement dans le contexte de

la restructuration de la politique agricole nationale suite au contexte de la

libéralisation du marché extérieur et intérieur

(mondialisation économique) marqué par les accords du GATT

650 « Transcoder, c'est rendre gouvernable. (...) Etre en

situation de pouvoir dans un réseau d'action publique, c'est avoir une

forte capacité d'intégration de

l'hétérogène, de recyclage des pratiques discursives et

matérielles routinisées, de développement d'alliances

stabilisantes et de production de principes de jugement des actions

entreprises. Etre en situation de dépendance, c'est au contraire se voir

imposer des qualifications, des mises en relations, des reconversions, c'est

subir des alliances forcées et des principes de jugement » (Ibid.:

338)

651 « rappeler que les capacités performatives des

actants (humains et objets) varient selon un ensemble de déterminants

économiques et sociaux qui structurent les espaces dans lesquels

s'accomplissent les interactions ». (Ibid. :328)

652 Ibid. : 338.

653 « Face aux changements sociaux, le transcodage est en

quelque sorte la lutte pour la maîtrise des réseaux d'action

publique, de leurs frontières, de leur acteurs, de leurs

intermédiaires, de leurs productions et des significations communes

données aux interactions qui en assurent la cohésion »

(Ibid.)

relatifs à l'agriculture en 1994.

Puis, le BPA a progressivement dirigé sa politique

agricole vers le public dans ce contexte en établissant le lien entre

celui-ci et l'agriculture dans l'optique de la multifonctionalité. Mais

dans un premier temps, son approche penchait plutôt vers le loisir, le

repos et la santé (Parc rural qui a échoué, Jardins

familiaux et citoyens).

Puis, la CAT (Coopérative agricole de Toyota), agent

principal du secteur agricole privé et partenaire traditionnel du BPA, a

rejoint, quoique partiellement, l'approche basée sur l'«

intérêt général » du BPA en lançant en

2000 l'Ecole de l'agriculture vivante destinée au public. Mais en

réalité, cette école était plutôt

destinée aux personnes âgées des foyers agricoles

pluriactifs. Et l'idée de promouvoir une production agricole à

petite échelle avec les femmes (épouses et grand-mères) et

les hommes âgés des foyers agricoles pluriactifs, était

déjà présente tant dans les pratiques de ce type de

population agricole que dans la politique agricole de la modernisation depuis

les années 60 (nous l'avons vu en partie dans le chapitre 1, et le

constaterons également plus bas dans la généalogie de

l'agriculture de type Ikigai).

Et parallèlement à cela, le BPA a

coopéré avec le SCI (Service pour la Création d'Ikigai) de

la Municipalité, relevant du domaine de l'éducation permanente

mais à l'origine du domaine du bien-être - vieillissement, pour

lancer en 2002 la Ferme-école des personnes âgées

destinée au public dont essentiellement la population non agricole

âgée.

Le cadre de coopération s'est ainsi établi entre

les agents du secteur agricole et les services publics en matière de

vieillissement, en se basant sur leurs activités

préétablies, savoirs et intérêts réciproques.

Ceci par l'intermédiaire de l'intervention du BPA et du

référentiel commun d'Ikigai des personnes âgées.

Le Projet Nô-Life fut ainsi construit par la

coordination du BPA tout en effectuant un transcodage par ce

référentiel commun d'Ikigai, entre une série d'acteurs

relevant de secteurs différents, dont notamment le secteur agricole (CAT

: co-gestionnaire ; BDPA : administration agricole ; ECV : vulgarisation

agricole ; GASATA : groupement d'arboriculteurs professionnels), le secteur des

services publics en matière de vieillissement (SCI) et le secteur

industriel et « salarial » (CFLS : syndicat ouvrier). En plus, nous

avons vu qu'une déréglementation de la Loi agraire relative

à la surface minimum d'installation fut effectuée en profitant du

cadre national des « Zones spéciales pour la réforme

structurelle ».

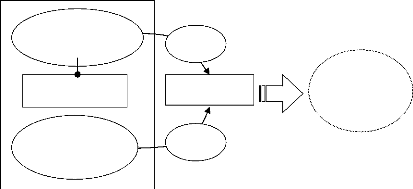

Nous pouvons éclairer cette opération de

transcodage, en schématisant ci-dessus la structure de l'échange

effectué entre ces acteurs dans lequel le cyclique fin - moyen constitue

un procédé crucial654.

654 Rappelons - nous ici la définition du bricolage de

Lévi-Strauss : le bricolage défini par l'univers instrumental

(structure des moyens) en reconstruction incessante par le cyclique de sens

donnés aux objets mobilisés, entre la fin et le moyen. Et son

résultat est toujours « un compromis entre la structure de

l'ensemble instrumental et celle du projet. » (cité plus haut)

Schéma : structure de l'échange fin -

moyen

Secteur services publiques

vieillissement

Secteur agricole

Fin

Fin

et développement agricoles

Conservation

Promotion d'Ikigai

des personnes âgées

Moyen

BPA

Agriculture

de type Ikigai

Moyen

Dispofitifs

socio-économiques

Dispositifs

socio-économiques

Pour le secteur agricole, Ikigai des personnes

âgées (de la population générale) est

interprété comme moyen susceptible de servir à la

conservation et au développement agricoles. Et inversement pour le

secteur des services publics du vieillissement : conservation et

développement agricoles comme moyen de servir à la promotion

d'Ikigai des personnes âgées.

Puis, pour le secteur agricole, les personnes

âgées actives dont la majorité salariale et les dispositifs

socio-économiques des services publics ayant un certain niveau de

capacité de financer le Projet et de mobiliser cette population, sont

également interprétés comme utiles pour la

réalisation de la conservation et du développement agricoles. Et

inversement pour le secteur des services publics du vieillissement : la

population agricole et les dispositifs socio-économiques, comme utiles

pour la réalisation de la promotion d'Ikigai des personnes

âgées.

Autrement dit, dans ce transcodage, elles se sont

réciproquement « instrumentalisées » en

opérérant un transcodage entre leurs fins respectives

(conservation et développement agricole - promotion d'Ikigai des

personnes âgées).

D'un côté, depuis les années 70, la

politique agricole donnait, à la notion d'Ikigai le statut de «

moyen » de réaliser sa fin qui est la conservation et le

développement agricoles, dans un sens incitatif vis-à-vis des

producteurs cibles et marginalisés (femmes au foyer et hommes

âgés des foyers agricoles pluriactifs) dans un contexte de crise

permanente depuis les années 60-70.

De l'autre côté, pour la politique sociale du

vieillissement, l'agriculture a été retrouvée comme un bon

moyen de réaliser sa fin de la promotion d'Ikigai liée à

la prévention de la dépendance (qui est un élément

émergeant dans la structure de son projet en pleine «

restructuration »). Mais dans ce contexte, l'agriculture était

interprétée, au moins au début du processus, plutôt

dans le prolongement du loisir et du moyen de prévenir la

santé.

Cependant, il nous reste à poser une autre question :

cet échange effectué par un transcodage, est-il

équilibré en terme de pouvoirs ? Comme nous l'avons vu plus haut,

P. Lascoumes relevait que transcoder implique d'« être en situation

de pouvoir ». Ce transcodage alimentant un compromis entre les agents

gestionnaires en coopération (BPA et CAT : coopérative agricole

de Toyota), il nous semble nécessairement impliquer un rapport de

pouvoirs inégal tant au niveau matériel et technique qu'au niveau

symbolique. Nous aborderons cette question dans la réponse à la

quatrième question de ce chapitre sur la relation établie entre

acteurs.

3 Modèles de transaction - cadres

institutionnalisés d'anticipation et d'engagement

Reprenons de nouveau le cadre proposé par Mormont.

Troisièmement, les cadres d'anticipation et d'engagement des acteurs et

leur institutionalisation sont supposés comme être constitutifs

des modèles de transaction.

Concernant la notion d'anticipation, Mormont insiste sur le

fait qu'elle est « cruciale pour saisir la complexité des

problèmes d'environnement », pour que ceux-ci puissent

apparaître « comme une situation dans laquelle différents

scénarios d'anticipation sont possibles, se référant

chacun à la fois à des prévisions ou des extrapolations

scientifiques et à des revendications en termes de valeurs ou

d'identité655 ».

En se basant sur sa réflexion sur les comportements

anticipatifs des agriculteurs vis-à-vis de mesures préventives

pour l'environnement, ils conclut que « les rationalités

immédiates de l'agriculteur n'obéissent pas nécessairement

aux représentations que les théories expertes s'en font et ceci

constitue un problème essentiel pour la mise en oeuvre de politiques

préventives656 ». Puis, le comportement anticipatif est

également imposé du côté des acteurs politiques

comme les experts : ils sont en fait « obligés de mobiliser des

modèles par lesquels ils anticipent à la fois sur des processus

naturels et sur des comportements sociaux, ainsi que sur leur

relation657 ». Ce qui fait que « les experts mobilisent

nécessairement une sociologie spontanée à propos des

acteurs, qu'ils soient auteurs ou victimes du risque, sociologie qui leur

permet de formuler leurs propres anticipations658 »).

Suite à cette réflexion portant sur les

comportements des agents institutionnels (experts) et individuels

(agriculteurs), il postule l'hypothèse que l'efficacité de la

mise en oeuvre de ces politiques environnementales dépend de la

correspondance entre les modèles d'anticipation des agents de ces deux

niveaux (« l'efficacité des mesures de prévention est

fortement soumise à une contrainte de correspondance entre les

modèles d'anticipation des experts (auteurs de normes et des conseils)

et les modèles d'anticipation des agents eux-mêmes659

»).

De ce fait, l' « appréhension des problèmes

de pollution par les agriculteurs ne se fait pas [toujours] de manière

technique, et l'ouverture même d'un espace de discussion avec eux

(agriculteurs) sur la question suppose que soient mis en place des cadres plus

larges d'anticipation qui concernent l'avenir de la profession ou au moins le

devenir de tels ou tels systèmes de production, qui concernent aussi le

statut des objets naturels, comme l'eau ou la faune sauvage660

».

Il s'agit donc d'ouvrir un « espace de discussion » qui

permet aux agents concernés de mettre en place les conditions plus

larges de leur anticipation.

Mormont conclut que cette mise en place d'un « espace de

discussion » est finalement « de la capacité de la politique

agricole à proposer des cadres d'expérimentation cohérents

et crédibles pour une redéfinition du métier agricole que

peuvent émerger ces cadres d'anticipation qui assurent des perspectives

à long terme à des catégories d'agriculteurs661

».

Pour aborder la notion d'engagement, Mormont s'interroge d'abord

sur la « manière dont le long terme peut se stabiliser dans un jeu

d'anticipation662 ».

Il s'agit de penser les modèles d'anticipation des acteurs

non seulement à partir de leur intérêt sur le court terme,

mais également à partir de celui sur le long terme qui peut

même relever de leur identité.

Et pour que ces intérêts puissent se mettre en place

(se stabiliser) dans la politique environnementale, quels dispositifs

institutionnels faut-t-il appeller ?

Pour répondre à cette question, Mormont nous

rappelle d'abord qu'il existe un « immense appareil de règles

» qui forme, en fait, un ensemble d'agents dominants dans le monde

agricole (politique agricole, encadrement agricole, vulgarisateurs,

organisations professionnelles etc), et porte « une définition

légitime de

655 Ibid. : 225.

656 Ibid. : 227.

657 Ibid.

658 Ibid. : 228.

659 Ibid.

660 Ibid.

661 Ibid.

662 Ibid. : 229.

l'agriculteur et de son métier663 ». Il

considère ensuite cet ensemble « non seulement comme appareil de

domination, mais comme un cadre stabilisateur permettant des anticipations

», et que cet ensemble a « un rôle dans la diminution des

incertitudes », en plus qu'il est « soumis, au moins en partie,

à des épreuves de vérification de leur validité

pour les agents664 ».

Suite à cette considération, Mormont propose que

« la possibilité de développer des mesures

préventives pour réguler les pollutions agricoles suppose de

déveloper d'autres dispositifs institutionnels dans lesquels puissent

être élaborés et testés d'autres modèles

d'anticipation, ces dispositifs ayant à inclure aussi bien des

éléments identitaires que des éléments techniques

et des connaissances quant à la nature665 ».

C'est dans le cadre de la construction de ces dispositifs

institutionnels alternatifs que Mormont situe la notion d'engagements qui

« peut être mobilisée pour comprendre comment les individus

peuvent entrer dans des processus de transformation qui concernent, dans des

contextes d'incertitudes, aussi bien les outils techniques qu'ils utilisent que

les représentations qu'ils se font de la réalité, des

objets naturels comme des réalités sociales666.

»

Schéma : modèle de transaction de

Mormont

Construction

Dispositifs

institutionnels

alternatifs

Appareil de règles

(agents agricoles dominants)

Définition légitime du métier

(agriculteur)

Individus (agriculteurs)

Anticipation Engagement

Anticipation Engagement

Politique

environnement

Enfin, Mormont considère qu'il faut reconstruire ces

dispositifs institutionnels alternatifs pour que les agriculteurs ayant perdu

confiance à l'égard de la politique agricole dominante en raison

de la situation de crise, puissent à nouveau s'y engager « en

accordant suffisamment de crédibilité à de nouveaux

experts et assez de confiance à leur devenir professionnel667

». Et « ces dispositifs institutionnels doivent être vus comme

des dispositifs d'échange, consititués de transactions

c'est-à-dire de combinaison de règles, dans lesquelles sont

reconnus à la fois des intérêts sectoriels et dans des

intérêts généraux, des identités

professionnelles et des légitimités

sociétales668 ».

Cet appel à la reconstruction de nouveaux dispositifs

de la politique agricole tient compte du fait que la politique agricole (de

l'Europe occidentale) reposait bien sur un type de dispositif depuis les

années 50 basé sur un compromis entre le productivisme agricole

orienté vers le marché et l'indépendance des

exploitations

663 Ibid. : 230.

664 Ibid.

665 Ibid.

666 Ibid.

667 Ibid : 231.

668 Ibid. : 231-232. Sur ce point, Mormont se

réfère à Jobert et Muller. Ouvrage cité : JOBERT,

B., MULLER, P. (1990), L'Etat en action, Paris, PUF.

familiales, ce qui fonctionnait également comme un cadre

transactionnel669 entre les agriculteurs et l'appareil de

régles du monde agricole.

Dans le contexte d'incertitudes, le paradigme de la

transaction devient ainsi « éclairant pour essayer d'identifier les

modes d'élaboration possibles de nouveaux dispositifs institutionnels

susceptibles d'intégrer progressivement la protection de

l'environnement670 ».

Enfin, nos analyses du processus de la construction du Projet

Nô-Life portent également sur à la fois des agents

politiques et individuels, à savoir :

- agents institutionnels du secteur agricole (administration

agricole, coopérative agricole, vulgarisation agricole) - agents

institutionnels de la politique sociale du vieillissement

- agents individuels ou collectifs du secteurs agricole

(groupement de producteurs, producteurs professionnels) - divers individus

usagers (stagiaires ayant diverses trajectoires)

Et c'est une politique relevant à la fois de la crise

agricole et d'une nouvelle politique du vieillissement, nous pouvons

également supposer comme le schéma ci-dessous une construction de

nouveaux dispositifs alternatifs de la politique agricole dans le paradigme de

transaction selon le schéma de modèles de transaction que nous

avons établi ci-dessus :

Schéma : modèle hypothétique de

transaction pour le Projet Nô-Life

Appareil de règles

(agents agricoles dominants)

Définition légitime du métier

(agriculteur)

Individus

(agriculteurs)

Individus (stagiaires)

Anticipation Engagement

Projet Nô-Life

Anticipation Engagement

Anticipation Engagement

Agents institutionnels

non agricoles

Public

Construction Dispositifs institutionnels alternatifs ?

4 Transaction : grille d'analyse des interdépendances

Nous tentons d'analyser dans notre lecture du processus de la

construction du Projet Nô-Life la dynamique des représentations

sociales de l'agriculture et de la ruralité an sein de divers acteurs

concernés, d'une part, au niveau des rapports institutionnels apparement

stabilisés mais impliquant des désaccords sous-jacents, et

d'autre part, au niveau des rapports entre ces agents institutionnels et ceux

individuels portant différents types de représentations et

pratiques.

Sur ce point, comme Mormont l'indique en quatrième

point, le paradigme de la transaction sociale nous apparaît

également utile « comme une grille d'analyse des

interdépendances soit sous la forme de rapports stabiliés (qui

impliquent de lire dans les institutions les rapports sous-jacents qu'elles

entretiennent entre elles), soit sous la forme de situations d'invention

sociale de nouvelles régulations de ces

interdépendances671 ».

669 Ibid. : 232

670 Ibid.

671 Ibid. : 234.

Et nous le verrons dans le Chapitre 3, les

intérêts des stagiaires du Projet Nô-Life portent non

seulement sur le court terme mais également sur le long terme qui peut

relever de leur identité et de valeurs à respecter dans leur vie

individuelle et sociale. Nous pouvons donc rejoindre le paradigme de la

transaction sociale dans le sens de Mormont qui la différencie de la

négociation par le fait que la transaction sociale « porte sur les

principes de base des identités sociales et sur les

représentations des objets qui ne peuvent donner lieu à

négociation qu'à partir du moment où ils sont suffisamment

stabilisés pour constitutuer des cadres d'anticipation où des

intérêts peuvent être identifiés et

calculés672 ».

|