III.1.10 Analyse des paramètres

bactériologiques

L'objectif de l'analyse bactériologique d'une eau est

de rechercher des germes qui sont susceptibles d'être pathogènes,

ou des germes qui sont indicatrices de contaminations fécales. Selon

Rodier, cette analyse sert essentiellement au contrôle des eaux de

boisson qui ne doivent contenir aucun germe pathogène.

Généralement les normes de qualité bactériologique

des eaux de boisson se fondent sur le nombre de germes aérobies

mésophiles appelés couramment `'germes totaux» et sur la

présence des microorganismes non pathogènes en eux même,

mais servant d'indicateurs d'une contamination fécale d'origine humaine

ou animale. Ainsi les indicateurs utilisés sont le groupe de

bactéries des coliformes totaux (Escherichia coui) et les

entérocoques. Les eaux de boissons ne doivent pas contenir plus de 10

germes par ml (germes totaux), aucun E. coui, aucun entérocoque

par 100 ml. L'analyse bactériologique doit être effectuée

au plus tard 24h après le prélèvement pour éviter

l'effet de la lumière et de la température nocif sur la survie

des microorganismes.

Le matériel utilisé lors de ces analyses doit

être stérile pour éviter toute source de contamination.

Germes recherchés

Nous avons effectué pendant notre travail la recherche

des germes indicateurs de pollution qui sont :

- Les coliformes totaux

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 39

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

- Les coliformes fécaux

- Les entérocoques fécaux

- Les flores aérobies totales (à titre

indicatif).

III.1.11 Protocole et méthodes d'analyse

bactériologique

Une analyse bactériologique en milieu solide et/ou

liquide pour le dénombrement des germes respecte les étapes

suivantes :

- Une préparation du milieu de culture,

- Un ensemencement,

- Et une interprétation tel que décrit par

Rodier.

Les milieux de culture utilisés au laboratoire national

de l'eau sont de trois

types :

? Nous avions le chromocult (gélose) qui isole les

coliformes totaux, fécaux et E.coli.

? Le milieu (S) Stanetz et Barley qui isole les

entérocoques ;

? Le milieu (P) qui isole les flores meso-aero totales.

Les échantillons sont préalablement filtrés

aux membranes.

Méthode de la Membrane Filtrante

La méthode utilisée c'est le dénombrement

par filtration sur membrane qui retient les microorganismes. Le mode

opératoire est le suivant :

Après avoir filtré sous vide 100 ml de

l'échantillon sur une membrane millipore stérile, dont la

porosité est de 0,45 ìm, cette dernière est

déposée sur le milieu de culture spécifié pour

chaque germe recherché, puis incubé dans la température

optimal pour la multiplication des germes.

Durant l'incubation, des colonies se forment à la surface

de la membrane.

Germes test de contamination fécale

Pour les coliformes, le milieu de culture utilisé c'est le

Tergitol 7 agar au TTC et

l'incubation se fait pendant 24 à 48 heures à

une température de 37°C pour les coliformes totaux et de 44°C

pour les coliformes fécaux. Pour les streptocoques fécaux, le

milieu de culture utilisé c'est le milieu m-Enterococcus et l'incubation

se fait pendant 24 heures à une température de 37°C.

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 40

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

La flore mésophile aérobie totale (FMAT) a

été recherchée par la méthode d'ensemencement en

profondeur. La culture des FMAT a été réalisée sur

milieu LB (Luria Bertani) et incubée à 37°C pendant 24

heures.

Les colonies jaunes-orange sont comptées comme des

coliformes, les colonies rouges ou rouges brique sont comptées comme des

streptocoques fécaux. Les résultats de dénombrement sont

exprimés en unité formant colonies (UFC) par 100 ml. Et les

colonies blanchâtres pour la FMAT, les résultats de

dénombrement sont exprimés en unité formant colonies (UFC)

par ml.

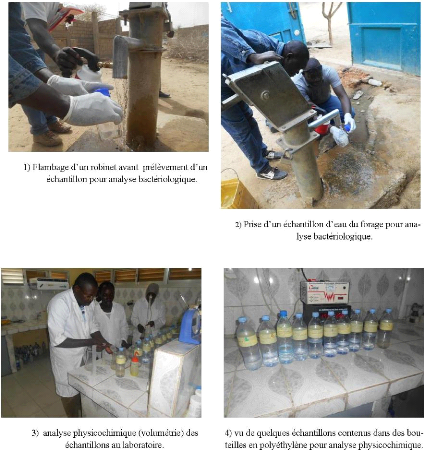

Figure 17: opérations de

prélèvements d'échantillons sur le terrain et d'analyses

au

laboratoire.

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 41

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

III.1.12 Les méthodes

d'interprétation:

Dans cette étude pour l'interprétation des

résultats d'analyses, nous avons fait recours aux méthodes

suivantes :

-Cartographie de l'évolution des paramètres physico

chimiques : conductivité électrique, teneur en chlorure, teneur

en nitrates... par l'emploi du logiciel Arc GIS 10.

-Détermination du faciès chimique de la nappe par

les diagrammes de Piper et de Scholler-Berkaloff avec le logiciel Diagramme.

-Enfin, étude de la qualité de la nappe à

l'alimentation par la comparaison des résultats avec les normes de l'OMS

avec le logiciel Diagramme.

Analyse et traitement des données

L'analyse et le traitement statistique des données sont

rendus possible grâce : au logiciel Microsoft Excel utilisé pour

la codification des données et des résultats d'analyse du

laboratoire, au logiciel Arc GIS 10.1 utilisé pour le positionnement des

points de prélèvement ainsi que la situation géographique

des points d'eau de notre étude et XLSTAT pour la comparaison des

éléments chimiques par corrélation.

Limite de l'étude

Au cours de nos travaux de terrain, certaines difficultés

ont été rencontrées. Aux nombres desquelles on peut citer

:

- la réticence de certains utilisateurs pour le

démontage des pompes nécessaire pour les mesures de niveau

d'eau,

- des moyens logistiques et techniques très limités

pour approfondir les recherches notamment pour le prélèvement

d'échantillons supplémentaires etc.

- des essais de débits susceptibles de nous édifier

sur les paramètres hydrodynamiques et du coup sur la

vulnérabilité de la zone d'étude, peu nombreux,

- bref, des moyens financiers assez limités.

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

III.2 RESULTATS:

Les résultats sont la finalité ou l'aboutissement

de notre recherche et la base de notre discussion.

Pour la présente étude, les résultats sont

énumérés ci-dessous.

Tableau 3: résultats des paramètres

hydrodynamiques de quelques points d'eau de la ville de N'Djamena. (Source

: H2O-Consultants 2018).

|

Quartier

|

Transmissivité

(m2/s)

|

Debit

spécifique

(m3/h/m

)

|

Coefficient

d'emmagasinement*

(%)

|

Perméabilité** (m/s)

|

|

Walia (STE)

|

1,26x10-2

|

12,95

|

20

|

8,4x10-4

|

|

Mandjafa

|

1 ,1x10-2

|

10,81

|

20

|

1,8x10-3

|

|

Ndjari1

|

7,18x10-3

|

6,78

|

10

|

5,9x10-4

|

|

Ndjari (STE)

|

1,07x10-2

|

10,89

|

20

|

7,13x10-4

|

|

Toukra

|

1,18x 10-2

|

12,25

|

15

|

1,96x10-3

|

|

Moyenne

|

5,3x10-2

|

10,73

|

17

|

1,18x10-3

|

*les valeurs du coefficient d'emmagasinement

(ou porosité efficace en nappe libre) données à titre

indicatif, sont exprimées en fonction de la lithologie des terrains

aquifères observée et en corrélation avec le tableau de

CASTANY (tableau 5).

**les valeurs de la perméabilité sont

calculées sur la base de la formule : T= k.b => k=T/b

Avec : T : transmissivité en (m2/s), b :

épaisseur de la nappe mouillée (ici longueur des crépines)

en (m) et K coefficient de perméabilité en (m/s).

Tableau 4: valeurs de la porosité efficace moyenne

pour les principaux réservoirs (CASTANY, G. 1982).

|

Types de réservoirs

|

Porosité efficace

|

Types de réservoirs

|

Porosité efficace

|

|

(%)

|

|

(%)

|

|

Gravier gros

|

30

|

Sable gros

|

20

|

|

Gravier moyen

|

25

|

Sable moyen

|

15

|

|

Gravier fin

|

20

|

Sable fin

|

10

|

|

Gravier+sable

|

15 à 25

|

Sable très fin

|

5

|

|

Alluvions

|

8 à 10

|

Sable gros+silt

|

5

|

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page

42

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 43

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

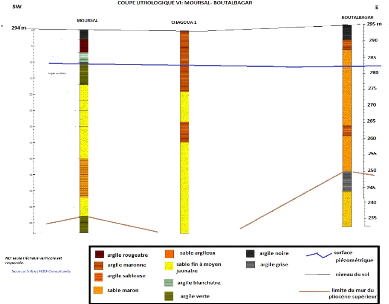

III.2.1. Résultat des corrélations des

coupes litho- stratigraphiques

Dans cette partie de la représentation

géologique de terrain, nous allons décrire sommairement les

différentes structures géologiques des forages de la zone

d'étude et d'essayer de voir s'il ya une corrélation

lithologique, ensuite nous allons mettre en exergue l'allure des niveaux

piézométriques et d'identifier le substratum (ou mur de

l'aquifère), voire estimer sa profondeur au niveau de chaque point

d'eau. Ce qui nous permettra par la suite de déterminer la

géométrie globale et la structure de la nappe d'eau souterraine

de N'Djamena.

notre zone d'étude se trouve sur le bassin

sédimentaire du Tchad, réputé être strictement

continental (Moussa, A, 2010) ; le remplissage de ce bassin s'est fait durant

les différentes phases de sédimentation. Du point de vue

lithologique, les forages montrent de grandes entités

sédimentaires très hétérogènes et

comprennent, des séries fluviatiles, lacustres, voire deltaïques.

La lithologie présente des variations latérales de faciès

qui rend des corrélations difficiles. La nappe aquifère de notre

zone d'étude se trouve dans des formations sableuses ou

sablo-argileuses. Le niveau piézométrique baisse du Sud vers le

Nord.

Coupe lithologique N° I :

La coupe N°I montre des alternances verticales rapides

entre les dépôts fluviatiles (sable) et les dépôts

lacustres (argile) sur les 8 sites représentés,

caractéristiques de conditions de sédimentation du quaternaire

ancien. Cependant, nous remarquons une dominance des séries fluviatiles

allant jusqu'à 70 à 80% (secteur Dembé et Farcha). A Gassi

1 et 2, Kartota voire Chagoua1, nous observons un équilibre parfait

entre les séries lacustres faites d'argile, d'argile sableuse en

alternance avec des séries fluviatiles allant du sable fin à

moyen, du sable argileux. La surface piézométrique tend à

baisser du SE vers le NW, nous remarquons cependant sur la coupe une

légère hausse sur le site du marché à mil, lequel

site comportant un forage profond captif. Le mur ou substratum de la nappe du

quaternaire est observé à 51m au marché à mil et

seulement (vraisemblablement) autour de 43m à Kartota. Il n'est pas

visible sur certains logs.

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 44

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

Figure 18: coupe lithologique

Farcha-Kartota.

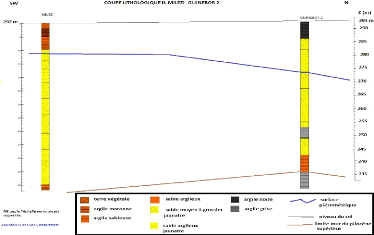

Coupe lithologique N° II

Sur la coupe II, les séries sableuses sont dominantes,

la surface de la nappe décroit vers le nord, le mur de la nappe est

identifié à 60m à Milezi et 55m à Guinebor2 (voir

figure 19).

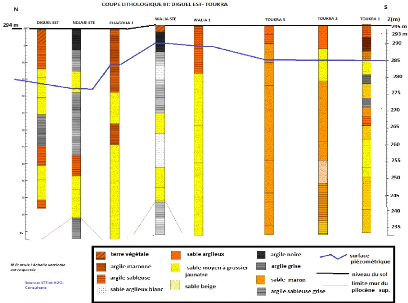

Coupe lithologique N°III

Sur la coupe N°III , nous observons une

prédominance des séries argileuses à Ndjari STE, ce qui se

traduit par une valeur de transmissivité ( 7,18x10-3

m2/s) inférieure aux autres sites. Cette tendance est aussi

mise en évidence à Diguel Est, Chagoua1 et Walia STE où

les séries argileuses sont importantes. Dans le secteur Toukra par

contre, les séries sableuses sont omniprésentes ; la surface du

niveau piézométrique diminue globalement du Sud vers le Nord

(voir figure 20).

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 45

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

Figure 19: coupe lithologique Milezi-

Guinebor2.

Figure 20: coupe lithologique Diguel Est-

Toukra.

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 46

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

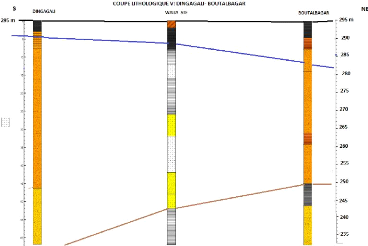

Coupe lithologique N°IV

Cet axe regroupe des sites à l'Est de la zone

d'étude, sites caractérisés par une dominance des

formations sablo-argileuses ; l'aquifère est cependant contenue dans du

sable moyen à grossier. Dans ce secteur, le mur de la nappe se trouve

autour de 45m.

Figure 21: coupe lithologique Boutalbagar-

Bakara.

Coupe lithologique N° V

Le profil de cette coupe est orienté S-NE, à

Dingagali, la lithologie est dominée par des séries sableuses et

le niveau de la nappe est presque affleurant pendant la saison des pluies ;

à Walia -STE les formations argileuses sont dominantes, cependant la

nappe aquifère est logée dans

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 47

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

de séries sableuses (sable grossier) avec une

excellente transmissivité (1,26x10-2 m2/s), le mur

de la nappe est identifié aux alentours de 52m. Globalement le niveau

piézométrique décroit fortement de Dingagali à

Boutalbagar ; le mur lui, remonte plutôt et est identifié à

environ 45m à Boutalbagar qui est dominé par des formations

sableuses.

Figure 22: coupe lithologique Dingagali-

Boutalbagar.

Coupe lithologique N° VI

Comme pour les autres coupes, nous remarquons ici une

alternance entre l'argile, l'argile sableuse, le sable moyen à grossier

et le sable argileux. A Chagoua, les 20 premiers mètres sont argileux et

le mur n'est pas visible. A Moursal, le mur est identifié à

55métres. Le niveau piézométrique est presque constant sur

ce profil.

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 48

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

Figure 23: coupe lithologique Moursal-

Boutalbagar.

III.2.2. Relation entre la lithologie et la contamination

bactériologique des points d'eau Les sites à dominance

sableuse, perméable, transmissive où le niveau de la nappe est

sub-affleurant sont à priori vulnérables à une

contamination bactériologique comme l'ont démontré

Abderamane et al (2017) dans des travaux antérieurs dans notre

zone d'études. En effet, les quartiers longeant le fleuve Chari comme

Walia, Dingali, Chagoua, Gassi

( transmissivité moyenne de l'ordre de

1,3x10-2 m2/s) voire Farcha ont un terrain propice

à la contamination de la nappe compte tenu de la structure de leur zone

non saturée assez poreuse. Les cartes thématiques de

vulnérabilité élaborées à cet effet, par

Abderamane et al (2017) confirme cet état de

fait. Le recouvrement supérieur de la nappe n'est pas entièrement

imperméable et est le plus souvent sableux (Walia, Gassi, Farcha), le

niveau statique faible (4m à Dingagali) entre autres. Cela impacte sur

la contamination bactériologique comme nous verrons plus loin.

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 49

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

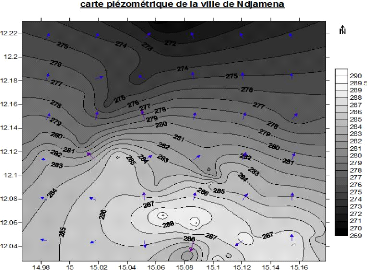

III.2.3. levé des niveaux statique et

piézométrique

Les mesures des niveaux statiques ont été faites

pendant la période de basses eaux, en avril, mai et juin 2018. Les NS

varient de 4,29m à 22 ,50m ; tandis que les niveaux

piézométriques eux, oscillent entre 271m à 289m. Les

résultats sont consignés dans le tableau en annexe 2.1.

III.2.4 piézométrie de la nappe de

N'Djamena

L'étude piézométrique d'une nappe fournit

des renseignements de première importance sur les

caractéristiques de l'aquifère. Elle permet en particulier,

d'apprécier de façon globale les conditions d'écoulement

des eaux souterraines, ainsi que leurs conditions d'alimentation et de

drainance, et la variation de leurs réserves (ERIC GILLI et

al.2012).

Les études piézométriques

nécessitent de disposer d'un nivellement très précis de

points d'observation (puits, forage, piézomètre, sources) qui

permet de garantir la précision dans l'établissement des cartes

piézométriques. Celle-ci est tracée par interpolation

(kirgeage) entre les cotes relevées, sur la base des courbes

hydro-isohypses (ligne d'égale altitude de la surface

piézométrique) dont la qualité et l'équidistance

dépendent de la densité des points de mesure et de

l'échelle d'étude adoptée.

Le résultat de cette étude

piézométrique est représenté par les cartes

piézométriques ci-dessous (figures 24 et 25) obtenue par

l'utilisation des logiciels Arc Gis version 10 et surfer 8. La carte

piézométrique d'une nappe permet une vision instantanée de

son état à un moment précis. Elle sera donc établie

durant une période très courte, pour être

représentative sur l'ensemble du secteur couvert de conditions

identiques vis-à-vis des influences locales et des

événements périphériques (débit,

pluviométrie).

La surface piézométrique s'interprète, de

la même façon qu'une surface topographique, par sa morphologie, sa

pente ses variations intimes et ses anomalies

.

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 50

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

Figure 24:carte piézométrique de la ville

de N'Djamena obtenue par Arc Gis10.

Figure 25: carte piézométrique de la ville

de N'Djamena obtenue à partir de surfer 8.

Mémoire de Master rédigé par Amann

Hisseine Abdoul, Université de N'Djamena Page 51

Contribution à l'étude de la qualité

physico-chimique et bactériologique des points d'eau dans la

ville

de N'Djamena

|