|

Année universitaire 2020-2021

|

Université de Bordeaux INSPE

d'Aquitaine

Master Métiers de l'Enseignement, de

l'Éducation et de la Formation

Mention

PLP

Parcours Biotechnologies Santé Environnement

Le rôle de l'enseignant dans l'estime de

soi

des adolescents en lycée professionnel

:

les effets sur l'apprentissage scolaire.

Mémoire présenté en vue de l'obtention du

grade de Master.

Réalisé par Noriega

Mégane

Sous la direction de Mr. Franck Tanguy

Date de soutenance : 26/05/2021

2

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma gratitude à M. Tanguy, un

formateur admirable, pour son implication et ses encouragements. Merci d'avoir

élargi mes pistes de réflexion dans de nombreux domaines.

Merci à tous les élèves de 1re

baccalauréat professionnel du lycée Marcel Dassault qui ont

participé volontairement et sérieusement aux expériences

de ce mémoire ; et au proviseur adjoint M. Baury pour m'avoir accueillie

dans son établissement.

Mes remerciements pour mon tuteur M. Guillaud, qui a cru en

moi plus que moi-même ; et à tous mes collègues du

lycée Marcel Dassault pour leur bienveillance

indéfectible.

Merci à mes collègues et amis de la promotion

2020-2021 qui m'ont toujours fait

sourire même dans les moments les

plus compliqués.

Une pensée toute particulière pour l'homme qui

partage ma vie, Jonathan. Merci

pour sa patience, ses encouragements et sa

compréhension incroyable tout au long

de l'année.

Enfin, je souhaite remercier mes parents, mes beaux-parents,

mon frère, ma demi-

soeur et leurs conjoints respectifs qui m'ont

soutenue par tous les moyens possibles

malgré certaines de mes

absences aux rassemblements familiaux.

3

ABRÉVIATIONS

ACC : Accueil

AP : Accompagnement personnalisé

Bac Pro : Baccalauréat

professionnel

CF : Confer (reportez-vous à)

COM : Commerce

MEEF : Métiers de l'Enseignement, de

l'Éducation et de la Formation

MELEC : Métier de

l'électricité et de ses environnements connectés

PLP : Professeur de lycée

professionnel

PSE : Prévention Santé

Environnement

TICE : Technologies de l'information et de la

communication pour l'enseignant

TU : Technicien d'usinage

ULIS : Unité localisée pour

l'inclusion scolaire

4

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS 2

ABRÉVIATIONS 3

TABLE DES MATIERES 4

INTRODUCTION 7

PARTIE THÉORIQUE 10

1. Adolescence 10

1.1 Théorie de l'adolescence 10

1.1.1 Définition 10

1.1.2 Approches biologiques et psychologiques 11

1.1.2.1 Théorie de Hall 11

1.1.2.2 Théorie Freudienne 11

1.1.2.3 Théorie d'Erikson 12

1.1.3 Approches culturelles et sociologiques 13

1.1.4 Approche écologique 13

1.2 Changements chez les adolescents 14

1.2.1 Développement biologique 14

1.2.2 Développement métacognitif 15

1.3 Références et repères sociaux

des adolescents 15

1.3.1 Parents 15

1.3.2 Enseignants 17

2. Lien entre estime de soi et apprentissage scolaire

18

2.1. Concept de soi et estime de soi 18

2.1.1. Définition du concept de soi 19

2.1.2. Différents modèles du concept de soi 19

2.1.2.1 Modèle unidimensionnel 20

2.1.2.2 Modèle multidimensionnel 20

2.1.2.3 Modèle hiérarchique 21

2.1.3. Estime de soi 22

2.1.4. Facteurs influençant l'estime de soi des

adolescents 23

2.1.4.1 Facteurs individuels de l'adolescent 24

2.1.4.2 Facteurs impliquant des personnes extérieures

25

5

2.2 Apprentissage scolaire 26

2.2.1 Processus d'apprentissage 26

2.2.2 Motivation en contexte scolaire 29

2.3. Conceptions de soi de réussite scolaire

31

2.3.1 Organisation en mémoire des conceptions de soi de

réussite scolaire 31

2.3.2 Croyances en son efficacité personnelle 33

3. Lien entre enseignant et estime de soi des

adolescents. 34

3.1 Interactions de l'enseignant 34

3.2 Rôle de l'enseignant dans l'estime de soi des

élèves 36

3.2.1 Posture de l'enseignant 36

3.2.1.1 Postures enseignantes 36

3.2.1.2 Bienveillance 38

3.2.2 Langage : classification de bloom. 39

3.2.3 Nature des activités proposées 42

3.3 Évaluation 42

PROBLÉMATIQUE 45

PARTIE MÉTHODOLOGIQUE 48

1.Méthode 48

1.1 Participants 48

1.1.1 Participants protocole 1 48

1.1.2 Participants protocole 2 49

1.2 Procédure 49

1.2.1 Protocole 1 49

1.2.1.1 Questionnaire 49

1.2.1.2 Déroulement 52

1.2.2 Protocole 2 52

1.2.2.1 Pédagogie de projet 52

1.2.2.2 Questionnaire et grille d'observation 53

2. Résultats et analyse 54

2.1 Résultats en lien avec l'hypothèse

générale 1 55

2.2 Résultats en lien avec l'hypothèse 2

61

3. Discussion 68

3.1 Effets de l'estime de soi sur l'apprentissage

scolaire 68

6

3.2 Effets de l'enseignant sur l'estime de soi des

élèves 73

3.3 Critiques de nos méthodes 76

CONCLUSION 78

BIBLIOGRAPHIE 80

TABLE DES FIGURES 84

TABLE DES TABLEAUX 85

ANNEXES 86

ANNEXE 1 Questionnaire pour les élèves

87

ANNEXE 2 Fiche séquence projet « reportage

vidéo » 90

ANNEXE 3 Grille d'observation 91

ANNEXE 4 Questionnaire projet 92

ANNEXE 5 Réponses des participants pour chaque

item du test de Rosenberg. 93

ANNEXE 6 Table de la loi khi-deux 96

RÉSUMÉ 97

7

INTRODUCTION

J'ai toujours été attirée par les

métiers du social et par la période de l'adolescence. J'ai

également suivi des études en sciences de la vie et de la Terre.

Cette matière m'a toujours intéressée. Être

professeur en lycée professionnel regroupe ces deux aspects : le social

et les sciences. Depuis le mois de septembre, je suis professeur stagiaire au

Lycée Professionnel Marcel Dassault à Mérignac. J'enseigne

les sciences de la vie et de la Terre auprès d'une classe de

troisième prépa métier. J'enseigne aussi la

Prévention Santé Environnement à des classes de

première de différentes sections : vente, accueil, commerce,

métiers de l'électricité et de ses environnements

connectés, technicien d'usinage.

En commencent l'enseignement, j'ai été

confrontée à plusieurs situations intrigantes. En début

d'année, lors des présentations, huit élèves ont

mentionné le fait qu'ils auraient préféré

être en lycée général. Ils ne sont pas

intéressés par leur section. D'après eux, ils sont en

lycée professionnel, car ils estiment ne pas avoir les ressources

suffisantes pour être en lycée général. De plus,

j'ai également observé cet état d'esprit lors des

évaluations. Les élèves se sentent incapables de

réussir les évaluations, avant même d'avoir lu la

première question.

De ce fait, je me suis demandée la cause de cet

état d'esprit. Y a-t-il un rapport entre ces réactions et

l'estime de soi ? Des recherches ont été menées sur

l'estime de soi, et selon Doré (2007)1, « l'estime de

soi influence la façon de se percevoir, et par conséquent, la

manière d'agir et de réagir face aux situations. ». Nous

comprenons que si un élève se perçoit incapable, sa

manière d'agir, par exemple face à une évaluation, sera

différente que s'il se percevait capable : les résultats de son

évaluation seront donc peut-être modifiés par sa

manière d'agir.

C'est pourquoi j'ai été amenée à

me poser les questions suivantes : Qu'est-ce que l'adolescence ? Qu'est-ce que

l'estime de soi ? Quels sont les repères des

1 Doré, C. (2017). L'estime de soi : analyse

de concept. Recherche en soins infirmiers, 2(2), 18-26.

8

adolescents ? L'enseignant peut-il altérer l'estime de

soi d'un élève ? Ou bien au contraire l'améliorer ?

Existe-t-il des méthodes pédagogiques pour améliorer

l'estime de soi d'un élève ? Lesquelles ? L'estime de soi d'un

élève a-t-elle des effets sur son apprentissage scolaire ?

Lesquels ?

La question de départ est donc : l'estime de

soi des élèves peut-elle, d'une part, influer sur leurs

apprentissages scolaires, et, d'autre part, être influencée par

l'enseignant ?

En m'intéressant à cette problématique,

je cherche à mieux comprendre, d'une part, la construction de l'estime

de soi d'un adolescent, et d'autre part, le lien possible entre l'estime de soi

des adolescents, leurs apprentissages scolaires et le rôle de

l'enseignant. Des recherches montrent que la conception de soi et l'estime de

soi sont étroitement liées (Martinot, 20O1)2. Martinot

souligne que plus un élève a une organisation en mémoire

des conceptions de soi de réussite accessible, plus il sera performant

et fera des efforts pour progresser dans ses apprentissages scolaires. Martinot

souligne également le contraire : si l'organisation en mémoire

des conceptions de soi de réussite est moins accessible,

l'élève fera moins d'efforts, il atteindra de moins en moins

souvent des réussites dans son apprentissage scolaire, son organisation

en mémoire des conceptions de soi de réussite deviendra de moins

en moins accessible et il sera démotivé. De plus, aujourd'hui

dans le système éducatif Français, les textes officiels

mentionnent davantage la valorisation de l'estime de soi des

élèves et la bienveillance des enseignants (Blanquer,

2019)3. Nous comprenons donc que les enseignants doivent jouer un

rôle dans l'estime de soi des élèves.

Nous émettons alors les hypothèses suivantes :

- L'estime de soi des élèves influe sur leurs

apprentissages scolaires.

- L'enseignant influence l'estime de soi des

élèves à travers sa posture et la nature des

activité proposées aux élèves.

2 Martinot, D. (2001). Connaissance de soi et estime

de soi : ingrédients pour la réussite scolaire. Revue des

sciences de l'éducation, 27 (3), 483-502.

3 Blanquer, J. M. (2019). Lettre de Jean-Michel

Blanquer aux professeurs sur le projet de loi pour une École de la

confiance. Ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et

des sports.

9

Plus précisément, nous émettons

l'hypothèse que plus un élève a un niveau d'estime de soi

faible, plus il a de chance d'être en échec scolaire. Et

inversement. Ces hypothèses nous emmèneraient donc à

penser que l'enseignant peut renforcer l'estime de soi des élèves

afin d'améliorer leurs apprentissages scolaires.

Pour structurer cette recherche, nous organisons ce

mémoire en trois parties. Dans une première partie

théorique, nous nous intéresserons premièrement à

l'adolescence, puis à l'estime de soi en lien avec l'apprentissage

scolaire, en enfin aux stratégies de l'enseignant en lien avec l'estime

de soi des élèves. Nous rappellerons notre problématique

dans une seconde partie. Enfin, la troisième partie est une partie

méthodologique : nous expliquerons la méthodologie de

l'expérimentation, puis nous préciserons les résultats, et

enfin, nous discuterons ces résultats.

10

PARTIE THÉORIQUE

Afin de mieux comprendre les liens possibles entre l'estime de

soi des adolescents, leurs apprentissages scolaires et le rôle des

enseignants, il nous a paru intéressant d'étudier la

période de l'adolescence. Nous pensons ceci : expliquer les variations

de l'estime de soi durant la période de l'adolescence semble plus facile

en étudiant auparavant les changements s'opérant durant la

période de l'adolescence et en identifiant les repères des

adolescents. Nous définirons ensuite l'apprentissage scolaire et le

rôle d'un enseignant : nous associerons ces deux éléments,

le rôle de l'enseignant et l'apprentissage scolaire, à l'estime de

soi afin de découvrir, théoriquement, un lien possible entre ces

trois éléments.

1. Adolescence

Nous passons tous par la période de l'adolescence, mais

qu'est-ce que l'adolescence ? Nous recherchons, dans ce premier chapitre, les

différentes théories sur l'adolescence, les changements et les

repères des adolescents afin de mieux comprendre la période de

l'adolescence. Nous mettrons alors en lien plus facilement, dans un

deuxième chapitre, l'adolescence et l'estime de soi.

1.1 Théorie de l'adolescence 1.1.1 Définition

Nous savons que l'adolescence est une étape dans notre

vie, mais comment peut-elle se définir ? Selon Cloutier

(1996)4 « l'adolescence est la période qui sépare

l'enfance de l'âge adulte ». Cloutier écrit que l'adolescence

rassemble trois dimensions. La dimension biologique, nous entendons

par-là les transformations physiques et génétiques. La

dimension psychologique, à savoir les changements de comportements et de

processus mentaux. Enfin, la dimension sociale : en lien avec la

société et les relations de l'adolescent. Recherchons alors les

différentes théories fondées sur ces différentes

dimensions.

4 Cloutier, R. (1996). Psychologie de

l'adolescence. Montréal : Gaëtan Morin.

11

1.1.2 Approches biologiques et psychologiques 1.1.2.1

Théorie de Hall

Hall s'est inspiré d'une théorie

développée en 1866 par Haechel dans son livre Generelle

Morphologie der Organismen (Hall, 1904)5. Cette théorie

se nomme : la théorie biogénétique de la

récapitulation. Elle suggère que le développement d'un

individu passe par l'histoire évolutive de ses ancêtres. Une

nouvelle génération d'individus ne se retrouve pas au point de

départ de son développement : elle a acquis les

développements des générations précédentes.

Hall compare des étapes de notre vie à des périodes de

l'histoire : le désir de monter dans les arbres à l'enfance

ferait référence à l'époque préhistorique

où les hommes montaient dans les arbres pour s'alimenter. Á

quelle période ferait référence l'adolescence ? Selon

Cloutier (1996)6, Hall compare l'adolescence à une

période « où l'homme vivait dans des sociétés

tribales ignorant la technique, mais connaissant des transitions

fréquentes et turbulentes ». Nous comprenons ici que ces

transitions turbulentes pourraient être la cause des changements

psychologiques des adolescents. Or, dans la théorie de Hall, nous

observons qu'il ne prend pas en compte la dimension sociale. Il évoque

seulement la génétique.

1.1.2.2 Théorie Freudienne

Freud propose une théorie du développement

distinguant le moi, le surmoi et le ça en 1923 (Quinodoz,

2004)7. Selon Freud, le ça représente les pulsions et

les désirs de l'individu : il fait partie de l'inconscience. Le surmoi,

lui, représente les interdictions, les lois morales. Enfin, le moi

représente le principe de la réalité : c'est la partie la

plus consciente. Le moi doit trouver un équilibre entre le ça, le

surmoi, et le monde extérieur. Il distingue également cinq stades

dans le développement psychosexuel. Les adolescents (12-18 ans)

représentent le stade cinq : le stade génital. Durant le stade

génital, il y a l'apparition de la puberté et une intensification

des pulsions

5 Hall, G. S. (1904). Adolescence. New York :

Appelton.

6 Cloutier, R. (1996). Psychologie de

l'adolescence. Montréal : Gaëtan Morin.

7Quinodoz, J. (2004). Le moi et le ça, S.

Freud (1923b). In J. Quinodoz, Lire Freud : Découverte chronologique

de l'oeuvre de Freud (pp. 231-238). Paris : Presses Universitaires de

France.

12

sexuelles. La fille de Freud s'inspire de cette théorie

et selon elle, durant la période de l'adolescence, le ça prend le

dessus sur le moi : les pulsions sexuelles sont plus importantes et provoquent

un déséquilibre chez les adolescents (Chmid-Kilsilkis,

2002)8 . Chmid-Kilsilkis écrit que selon la fille de Freud,

l'adolescent peut également dominer ses pulsions d'une manière

excessive. Ce phénomène met l'adolescent dans une situation

inconfortable : il lutte pour trouver un bon équilibre. Cette lutte peut

mener à des comportements tel le désir de solitude ou bien au

contraire le désir d'être très entouré.

1.1.2.3 Théorie d'Erikson

Erikson propose une théorie sur la psychogenèse

identitaire, à savoir l'origine et le développement de

l'identité chez un être-humain par des phénomènes

psychiques (Cohen-Scali, Guichard, 2008)9. Comment

l'être humain construit-il son identité ? Cohen-Scali et Guichard

écrivent qu'Erikson distingue huit stades de développement

identitaire. Si l'être humain n'arrive pas à franchir tous ces

stades, il peut ressentir un sentiment d'aliénation. Les adolescents

représentent le stade cinq : la crise identitaire. Durant cette crise,

l'adolescent recherche qui il est. Il souhaite affirmer son moi, se pose des

questions individuelles, s'explore lui-même. Cette période peut

s'accompagner d'une détresse. Cette crise n'est pas négative,

selon Erikson, elle est normative et essentiel pour le développement de

l'identité (Da Conceição Taborda-Simões,

2005)10.

Cependant, l'idée d'une crise identitaire à

l'adolescence est contestée par plusieurs auteurs tel Coleman ou Keyes

(Cloutier, 1996)11. Selon Coleman, il n'y a pas une crise plus forte

à l'adolescence qu'à une autre période de la vie. Coleman

reproche aux recherches menées de ne pas être

représentatives des adolescents en général.

8 Schmid-Kilsikis, E. (2002). Le moi et les

mécanismes de défense. Dictionnaire international de la

psychanalyse. Paris : Hachette.

9 Cohen-Scali, V. & Guichard, J. (2008).

L'identité : perspectives développementales. L'orientation

scolaire et professionnelle, 37/3, 321-345.

10 Da Conceição

Taborda-Simões, M. (2005). L'adolescence : une transition, une crise ou

un changement ? Bulletin de psychologie, 5(5), 521-534.

11 Cloutier, R. (1996). Psychologie de

l'adolescence. Montréal : Gaëtan Morin.

13

1.1.3 Approches culturelles et sociologiques

Mead pense que la culture est au centre du

développement de l'adolescent (Dasen, 1995)12. Mead met la

dimension culturelle avant la dimension biologique. Ses recherches comparent

des adolescents dans deux cultures différentes, en occident et à

Samoa. Dasen résume les travaux de Mead « la liberté

sexuelle accordée aux adolescents de Samoa permettrait une

période sans problème et une parfaite intégration dans la

communauté des adultes ». En occident, l'adolescence

représente une période de transition pour la sexualité :

les adolescents ont accès à la sexualité, mais la

société restreint cette sexualité. L'adolescence

représente aussi une période de transition pour les

responsabilités : la société prépare les

adolescents à devenir des adultes qu'ils ne sont pas encore. Selon Mead,

à Samoa, l'adolescence est une période de transition moins

marquée dans les rôles et les responsabilités,

évitant le stress chez les adolescents.

Davis, lui, pense que la dimension sociale est très

importante dans le développement des adolescents (Cloutier,

1996)13. Selon Davis, l'adolescence est une période où

l'adolescent change de rôle. Ce changement de rôle suscite des

tensions. La famille de l'adolescent, la classe sociale, les interactions avec

d'autres personnes influencent ce changement de rôle.

1.1.4 Approche écologique

Il existe une autre théorie, avec une approche

écologique, prôné par certains auteurs tel Barker et

Bronfenbrenner (Cloutier, 1996)14. Contrairement aux théories

biologiques et sociologiques, l'approche écologique se distingue par le

fait qu'elle ne met aucune dimension en avant. Dans les théories

écologiques, la biologie, la

12 Dasen, P. R. (1995). Représentation

sociale de l'adolescent : une perspective interculturelle. Vous avez dit...

pédagogie, 37, 17-30.

12 Cloutier, R. (1996). Psychologie de

l'adolescence. Montréal : Gaëtan Morin.

13 Cloutier, R. (1996). Psychologie de

l'adolescence. Montréal : Gaëtan Morin.

14 Cloutier, R. (1996). Psychologie de

l'adolescence. Montréal : Gaëtan Morin.

14

psychologie et le social jouent des rôles égaux dans

le développement de l'adolescent.

1.2 Changements chez les adolescents

Nous comprenons qu'un changement se définit par une

modification ou une évolution. En grandissant notre corps et nos

pensées changent.

1.2.1 Développement biologique

Le corps se modifie physiologiquement et morphologiquement

lors de l'adolescence : c'est la puberté. Les organes génitaux se

modifient et maturent ; la voix, la pilosité, les seins se modifient

sous l'influence des hormones ; il y a l'apparition des règles chez les

filles et des éjaculations chez les garçons (Kauffmann,

2010)15.

Ces changements jouent un rôle sur le

développement psychique (phénomènes relevant de l'esprit)

des adolescents. Ils doivent accepter leur nouveau corps. Selon Discour

(2011)16, « Il est indispensable de comprendre que l'adolescent

se retrouve dans une situation narcissiquement inconfortable et douloureuse,

source d'inquiétudes voire d'angoisses. ». L'adolescent compare son

nouveau corps avec son idéal esthétique, sous l'influence des

médias. Les modifications pondérales et l'accumulation de

graisses, en particulier chez les filles, peuvent être source de

mal-être : les médias associent la beauté à la

minceur (Guellaï et Esseily, 2018)17. En ce qui concerne le

ménarche, à savoir l'apparition des règles : les

menstruations ont longtemps été un tabou jusqu'au XXème

siècle. Il est important pour les jeunes filles de connaître

l'existence des menstruations et leurs rôles avant leurs premières

règles pour ne pas ressentir un malaise suite à ce changement

identitaire (Mardon, 2009)18.

15 Kauffman, A. S. (2010). Coming og agee in the

kisspeptin Era : Sex differences, development and puberty. Molecular and

cellular Endocrinology, 324(1-2), 51-63.

16 Discour, V. (2011). Changements du corps et

remaniement psychique à l'adolescence. Les Cahiers Dynamiques,

1(1), 40-46.

17 Guellaï, B. & Esseily, R. (2018).

Psychologie du développement. Paris : Armand Colin.

18 Mardon, A. (2009). Les premières

règles des jeunes filles : puberté et entrée dans

l'adolescence. Sociétés contemporaines, 3(3),

109-129.

15

1.2.2 Développement métacognitif

La métacognition se développe durant

l'adolescence. Qu'est-ce que la métacognition ? Elle se traduit par le

fait de penser sur nos pensées (Flavell, 1985)19. Nous

comprenons que la métacognition rend possible la représentation

de soi à soi-

|

même et

|

l'utilisation des connaissances que nous possédons.

|

Les adolescents

|

réfléchissent sur leurs points faibles et sur

leurs points forts (Guellaï et Esseily, 2018)20. La

métacognition permet également de réfléchir sur nos

émotions et sur nos interactions avec d'autres personnes.

Nous nous sommes posés cette question : l'enseignant

pourrait-il travailler sur la métacognition des élèves

afin d'influer sur leur estime de soi ? Nous nous intéresserons à

cette possibilité dans notre troisième chapitre.

1.3 Références et repères sociaux des

adolescents

Les adolescents requièrent des repères,

autrement dit des personnes les aidant à s'orienter, de la

reconnaissance et de l'organisation pour se développer. Les adultes

entourant un adolescent doivent apprendre à écouter ses demandes,

mais ils doivent également établir des limites, des règles

(Cannard, 2019)21.

1.3.1 Parents

L'adolescent cherche sa propre identité, il souhaite se

différencier de ses parents, or les parents continuent de jouer un

rôle primordial dans le développement de l'adolescent (Coslin,

2006)22. L'adolescent veut devenir autonome, c'est-à-dire

d'après Steinberg (1990)23, être capable de «

penser, ressentir, prendre des décisions et agir de son propre chef

», mais il souhaite également que ses parents veillent sur lui.

Cette quête d'autonomie peut engendrer des conflits entre l'adolescent et

les

19 Flavel, J. H. (1985). Cognitive

development. Etats-Unis : Prentice-Hall.

20 Guellaï, B. & Esseily, R. (2018).

Psychologie du développement. Paris : Armand Colin.

21 Cannard, C. (2019). Le développement de

l'adolescent. Belgique : De Boeck Supérieur.

22 Coslin, P. G. (2002). Psychologie de

l'adolescent. Paris : Armand Colins.

23 Steinberg, L. (1990). Autonomy, conflict, and

harmony in the family relationship. In S. S. Feldman & G. R.

Elliott (Eds.), At the threshold: The developing adolescent (p.

255-276). Etats-Unis : Harvard University Press.

16

parents, mais ces conflits sont nécessaires dans le

processus d'acquisition de l'autonomie.

Selon Cannard (2019)24, le style éducatif

utilisé par les parents a des incidences différentes sur

l'adolescent. Cannard classe quatre styles éducatifs parentaux (figure

1)

|

Degré d'affirmation du contrôle

élevé faible

|

|

Degrés de sensibilité

aux besoins de

l'ado

|

Elevé Faible

|

Autoritaire/démocratique Indulgent/permissif

Autoritariste/autocratique

Indifférent/désengagé

|

Figure 1 : Classification des quatre styles

éducatifs parentaux

.

Le premier est le style autocratique, les parents demeurent

stricts, exigeants et peu sensibles aux besoins de l'adolescent. Le

deuxième est le style permissif, les parents n'imposent pas de limite

claire et sont très sensibles aux besoins de l'adolescent. Le

troisième est le style désengagé, les parents sont

indifférents aux limites et aux besoins de l'adolescent. Enfin, le

dernier est le style démocratique, les parents communiquent avec

l'adolescent en étant très sensibles à ses besoins et aux

limites à lui imposer. Ces différents styles éducatifs

engendrent des comportements différents chez les adolescents, ils ne

bénéficient pas tous des mêmes repères. Un

adolescent avec des parents de style désengagé ne

bénéficie d'aucun soutien de leur part : il est davantage

susceptible d'adopter un comportement antisocial ou dépressif. Au

contraire, un adolescent avec des parents de style démocratique est

davantage susceptible de développer son intersubjectivité

réflexive.

De plus, les repères d'un adolescent peuvent être

modifiés suite à un changement familial : divorce

(séparation des parents), recomposition familiale (demi-

24 Cannard, C. (2019). Le développement de

l'adolescent. Belgique : De Boeck Supérieur.

17

frère, demi-soeur, beaux-parents),

monoparentalité (un seul parent). Suite à ces

événements de plus en plus fréquents de nos jours,

l'adolescent peut ressentir un sentiment de détresse, d'abandon ou

encore d'anxiété s'il n'accepte pas la situation (Coslin,

2006)25.

Enfin, il est également important de mentionner l'effet

de l'utilisation du numérique dans les familles. Les smartphones, la

télévision, les ordinateurs font aujourd'hui partie de notre

quotidien. L'utilisation passive et excessive du numérique, engendre une

perte d'interactions humaines et une perte d'attention (Desmurget,

2019)26. Selon Desmurget, lorsqu'une personne utilise son smartphone

durant une conversation, son attention diminue et elle répond par des

phrases courtes. C'est le même phénomène avec une

télévision allumée lors d'un repas. Les adolescents ont

besoin d'attention, ils ont besoin de communiquer avec leurs parents. Plus les

parents utilisent passivement les outils numériques, plus l'adolescent

se sent délaissé.

1.3.2 Enseignants

Les enseignants jouent également un rôle

important dans le développement des adolescents. Selon Balegamire

Bazilash et Marc (2000)27, les enseignants « jouent le

rôle d'imago parentale ». Ils possèdent la capacité

d'orienter, de soutenir, de cadrer un adolescent. Nous comprenons ici qu'un

enseignant peut devenir un repère principal pour un adolescent, d'autant

plus si l'adolescent se sent délaissé par sa famille. Balegamire

Bazilash et Marc insistent sur la notion de distance : l'enseignant est tenu de

garder une certaine distance avec l'élève afin de favoriser son

développement du soi.

25 Coslin, P. G. (2002). Psychologie de

l'adolescent. Paris : Armand Colins.

26 Desmurget, M. (2019). La fabrique du

crétin digital. France : Seuil.

27 Balegamire Bazilashe, J. & Marc, P. (2000).

Adolescence : des clefs pour comprendre. Suisse : édition du

tricorne.

18

Pour conclure sur ce premier chapitre, nous comprenons ceci :

· L'adolescence rassemble différentes dimensions

: sociale, psychologique, biologique.

· L'adolescence implique des changements physiques et

psychologiques.

· Les personnes qui servent de repères pour les

adolescents jouent un rôle important dans leur développement.

Nous pensons, de part ces changements physiques et

psychologiques et leurs différents repères, que la période

de l'adolescence est propice aux variations de leur estime de soi. Nous

recherchons à comprendre le développement de l'estime de soi d'un

adolescent. Nous pensons également que l'estime de soi influence

l'apprentissage scolaire des adolescents. Nous définirons, dans le

deuxième chapitre, l'estime de soi et l'apprentissage scolaire afin de

faire un lien entre l'adolescent, l'estime de soi, et l'apprentissage

scolaire.

2. Lien entre estime de soi et apprentissage scolaire

Comment définir l'estime de soi ? Quel est le

rôle de l'estime de soi des adolescents dans l'apprentissage scolaire ?

L'objectif de ce deuxième chapitre est d'étudier ces questions

afin de mieux comprendre le lien entre l'estime de soi des adolescents et

l'apprentissage scolaire. Dans le troisième chapitre, nous pourrons

alors étudier plus facilement le rôle des enseignants dans

l'estime de soi des adolescents.

2.1. Concept de soi et estime de soi

Pour évoquer l'estime de soi, de nombreux termes sont

employés, comme par exemple le concept de soi (Fiasse &

Nader-Grobois, 2016)28. Selon Fiasse et Nader-

28 Fiasse, C. & Nader-Grobois, N. (2016).

De la perception à l'estime de soi. Belgique : De Boeck

Supérieur.

19

Grobois, le concept de soi est étroitement lié

à l'estime de soi, mais ces deux notions sont différentes.

2.1.1. Définition du concept de soi

Il existe de nombreux modèles conceptuels du concept

de soi avec des approches psychosociales, psychanalytiques,

phénoménologiques ou encore cognitives (Fiasse &

Nader-Grobois, 2016)29. Le concept de soi correspond essentiellement

à des descriptions de soi-même dans les domaines cognitif, social

et physique (Duclos, 2004)30. Selon Duclos, le concept de soi est

une représentation globale du soi se définissant comme la

façon dont une personne se décrit elle-même. Duclos place

le concept de soi à l'interface entre la connaissance de soi, à

savoir la façon dont une personne se perçoit dans

différents domaines, et le moi idéal, à savoir ce que la

personne souhaite être.

Cadieux (2003)31, insiste sur le fait que le

concept de soi peut être réaliste mais aussi irréaliste :

l'auto-description d'une personne doit correspondre à la description de

cette personne faite par une autre personne de son entourage. Plus ces deux

descriptions sont éloignées, plus le concept de soi est

irréaliste et inversement.

2.1.2. Différents modèles du concept de

soi

L'évolution du concept de soi a fait émerger

différents modèles pour le décrire (Fiasse &

Nader-Grobois, 2016)32.

29 Fiasse, C. & Nader-Grobois, N. (2016).

De la perception à l'estime de soi. Belgique : De Boeck

Supérieur.

30 Duclos, G. (2004). L'estime de soi, un

passeport pour la vie. Montréal : hôpital Sainte-Justine.

31 Cadieux, A. (2003). Concept de soi et

comportements en classe d'élèves vivant avec une

déficience intellectuelle : une étude longitudinale. Revue

francophone de la déficience intellectuelle, 14(2), 121-137.

32 Fiasse, C. & Nader-Grobois, N. (2016).

De la perception à l'estime de soi. Belgique : De Boeck

Supérieur.

20

2.1.2.1 Modèle unidimensionnel

Fiasse & Nader-Grobois (2016)33 écrivent

que certains auteurs, tels Rosenberg et Coopersmith « envisagent le

concept de soi et l'estime de soi dans sa globalité et son

unicité, selon une approche globale et unidimensionnelle ».

Autrement dit, Rosenberg et Coopersmith n'envisagent pas qu'une personne puisse

se percevoir différemment en fonction des domaines (social, physique ou

encore scolaire) dans lesquels elle s'observe : ils envisagent un facteur

dominant tous les autres pour créer une estime de soi globale.

2.1.2.2 Modèle multidimensionnel

Le modèle unidimensionnel est controversé et fait

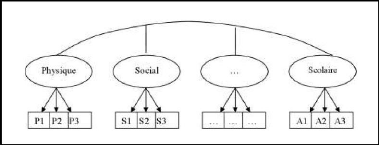

émerger le modèle multidimensionnel (figure 2).

Figure 2 : Modèle multidimensionnel

corrélé du concept de soi

Selon Marsh (1997)34, le concept de soi ne se

caractérise pas seulement par une image globale, mais par un ensemble de

représentations dans différents domaines reliés entre eux,

tel le domaine physique, social ou encore scolaire. Autrement dit, il

existerait autant de conception de soi que de domaines dans lesquels une

personne peut s'observer et se décrire (Harter, 1983)35.

33 Fiasse, C. & Nader-Grobois, N. (2016).

De la perception à l'estime de soi. Belgique : De Boeck

Supérieur.

34 Marsh, H.W. (1997). The measurement of physical

self-concept : a construct validation approach. In K.R. Fox (Ed.), The

physical self : from motivation to well-being (pp. 27-58). Etats-Unis :

Human Kinetics.

35 Harter, S. (1983). Supplementary

description of the Self-Perception Profile for children : Revision of the

Perceived Competence Scale for children. Denver : University of Denver.

21

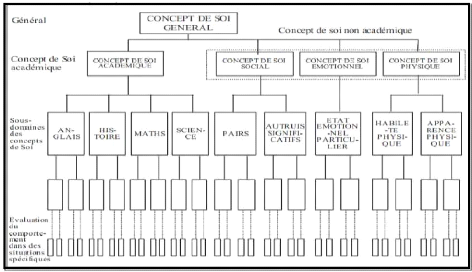

2.1.2.3 Modèle hiérarchique

Le modèle hiérarchique représente un

modèle structuré et hiérarchisé. Il met en lien le

modèle multidimensionnel et le modèle unidimensionnel. Le concept

de soi global résulte à présent de différents

domaines eux-mêmes organisés en sous-domaines (Marsh,

2008)36. Par exemple, le concept de soi général se

constitue de plusieurs domaines, comme le domaine du concept de soi scolaire ou

encore le domaine du concept de soi social, puis ces domaines sont

constitués de sous-domaines. Prenons l'exemple du domaine scolaire, ses

sous-domaines sont par exemple l'anglais, la prévention santé

environnement ou encore les maths, autrement dit des disciplines

différentes. Enfin, dans chaque sous-domaine, la personne évalue

des situations spécifiques, comme par exemple une évaluation

proposée par l'enseignant de prévention santé

environnement. Hubner, Shavelson et Stanton (1976)37 proposent une

représentation du modèle hiérarchique du concept de soi

(figure 3). D'après Hubner et all, le concept de soi

général est plus stable que les dimensions du soi

spécifique dans les différents domaines. Même si les

domaines sont reliés entre eux, ils peuvent se différencier.

36 Marsh, H.W. (1997). The measurement of physical

self-concept : a construct validation approach. In K.R. Fox (Ed.), The

physical self : from motivation to well-being (pp. 27-58). Etats-Unis :

Human Kinetics.

37 Hubner, J.J. & Shavelson, R.J. &

Stanton, G.C. (1976). Validation of construct interpretations. Review of

Educational Research, 46, 407-441.

22

Figure 3 : Représentation de l'organisation

hiérarchique du concept de soi.

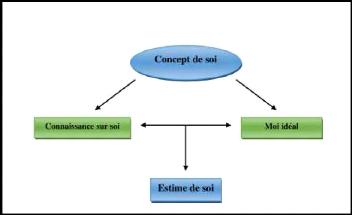

2.1.3. Estime de soi

Nous avons expliqué la notion du concept de soi, mais

alors quel est le lien du concept de soi avec l'estime de soi ? L'estime de

soi, selon le petit Larousse de la psychologie (2016)38, se

définit comme « l'attitude plus ou moins favorable envers

soi-même, la manière dont on se considère, le respect que

l'on se porte, l'appréciation de sa propre valeur dans tel ou tel

domaine ». L'estime de soi en comparaison avec le concept de soi, implique

un aspect évaluatif. Selon Duclos (2004)39, la divergence

entre la connaissance de soi et le moi idéal influence l'estime de soi

(figure 4).

38 Antoine, C. & Angel, S. (2016). Estime de

soi. In Le petit Larousse de la psychologie (pp. 297-305). Paris :

Larousse.

39 Duclos, G. (2004). L'estime de soi, un

passeport pour la vie. Montréal : hôpital Sainte-Justine.

.

23

Figure 4 : Schéma des liens entre concept de

soi et estime de soi

Nous comprenons ici que plus les réussites et les

connaissances de soi d'une personne seraient proches de ses aspirations et de

son moi idéal, plus elle aurait une haute estime d'elle-même. Au

contraire, plus les réussites et les connaissances de soi d'une personne

seraient éloignées de ses aspirations et de son moi idéal,

plus elle aurait une basse estime d'elle-même.

Pour Duclos (2004)40, d'autres composantes, en

plus de la connaissance de soi, constituent l'estime de soi.

Premièrement le sentiment de confiance, à savoir la

sécurité physique et psychologique, puis le sentiment de

compétences, à savoir l'évaluation à propos de ses

compétences dans différents domaines permettant d'affronter les

situations avec succès, et enfin le sentiment d'appartenance, à

savoir le besoin de faire partie d'un groupe social.

2.1.4. Facteurs influençant l'estime de soi des

adolescents

Il existe de nombreux facteurs influençant l'estime de

soi des adolescents. Étudions quelques-uns de ces facteurs, comme les

facteurs individuels et les facteurs impliquant des personnes

extérieures.

40 Duclos, G. (2004). L'estime de soi, un

passeport pour la vie. Montréal : hôpital Sainte-Justine.

24

2.1.4.1 Facteurs individuels de l'adolescent

L'estime de soi varie, premièrement, en fonction de

l'âge d'une personne. Nous avons étudié dans le chapitre

précédent que l'adolescence représente une période

de changements : recherche identitaire, préoccupations sociales,

développement de l'autonomie de pensée, puberté. Les

sentiments de confiance, de compétences, de connaissance de soi et

d'appartenance sont susceptibles de se modifier lors de ces changements, et par

conséquence d'entraîner une variation de l'estime de soi chez

l'adolescent (Duclos, 2004)41.

Donnons un exemple d'un facteur individuel lié

à l'âge des adolescents : selon Hater, des domaines

spécifiques de la conception de soi prédominent par rapport

à d'autres domaines lors de l'adolescence et participent davantage

à l'estime de soi globale. Ces domaines sont l'apparence physique,

l'acceptation et les relations sociales avec les pairs ainsi que les

compétences scolaires. Plus l'auto-évaluation de l'adolescent sur

ces domaines spécifiques est positive, plus son estime de lui global

augmente, car à son âge, il apporte beaucoup d'importance à

ces domaines (Cannard, 2019)42.

Deuxièmement, Bardou et Oubrayrie-Roussel

(2014)43 écrivent que l'estime de soi à l'adolescence

diffère en fonction du genre. Selon Bardou et Oubrayrie-Roussel, de par

les médias et les diktats de la beauté diffusés, les

filles, en comparaison avec les garçons, sont davantage susceptibles de

s'auto-évaluer négativement dans le domaine physique. La

différence d'estime de soi entre les genres apparaît aussi au

niveau des stéréotypes dans le milieu scolaire : les

garçons s'auto-évalueraient plus positivement dans les domaines

des mathématiques et résolutions de problèmes alors que

les filles s'auto-évalueraient plus positivement dans le domaine verbal

(Marsh et al, 1998)44.

41Duclos, G. (2004). L'estime de soi, un

passeport pour la vie. Montréal : hôpital Sainte-Justine.

42Cannard, C. (2019). Le développement de l'adolescent.

Belgique : De Boeck Supérieur. 43Bardou, E. &

Oubrayrie-Roussel, N. (2014). L'estime de soi. Paris : In Press.

44Marsh, H.W. (1998). Age and Gender Effects in

Physical Self-Concepts for Adolescent Elite Athletes and Nonathletes : A

multicohort-Miltioccasion Design. Journal of Sport and Exercise

Psychology, 20, 237-259.

25

2.1.4.2 Facteurs impliquant des personnes

extérieures

Dans le premier chapitre, nous avons vu que la dimension

sociale s'avère être très importante lors de la

période de l'adolescence. Les personnes extérieures jouent un

rôle important dans l'estime de soi des adolescents (Cannard,

2019)45. Cannard, en s'inspirant des auteurs Bolognini et

Prêteur, expose différents facteurs influençant l'estime de

soi des adolescents. Ces facteurs impliquent des personnes extérieures

:

· L'intériorisation des jugements des

autres ; à savoir le jugement porté par la famille, les

enseignants, les amis de l'adolescent. Si ces personnes apportent du soutien,

de l'affection, et jugent d'une façon positive les actions de

l'adolescent, alors l'estime de soi de cet adolescent augmentera, et

inversement.

· L'opinion d'une personne déterminante ;

autrement dit si de nombreuses personnes émettent une opinion

positive sur l'adolescent, mais qu'une seule personne en particulier comptant

beaucoup pour l'adolescent émet une opinion négative sur lui,

alors l'estime de soi de cet adolescent sera altérée.

· Le style éducatif parental ;

nous avons déjà étudié les différents styles

éducatifs parentaux dans le premier chapitre, à présent

expliquons l'effet de ces différents styles éducatifs sur

l'estime de soi des adolescents. Toujours d'après Cannard «

l'estime de soi sera d'autant plus positive que dans le style éducatif

s'exercent la négociation, la relation, la communication et

l'encouragement à la prise de décisions. Á

l'opposé, l'estime de soi sera négative lorsque seront

prédominants le contrôle, la contrainte, et une faible

communication ». Nous comprenons alors que le style éducatif

démocratique favorise une haute estime de soi de l'adolescent, et au

contraire le style éducatif désengagé favorise une basse

estime de soi de l'adolescent.

45 Cannard, C. (2019). Le développement de

l'adolescent. Belgique : De Boeck Supérieur.

·

26

L'écart à des modèles ;

un adolescent se compare sans cesse aux autres personnes comme les

stars ou ses propres amis dans tous les domaines du concept de soi. Par exemple

dans le contexte scolaire, l'estime de soi d'un adolescent peut diminuer s'il

obtient des notes toujours inférieures aux notes de ses camarades de

classe. L'adolescent se compare et peut se sentir incapable par rapport aux

autres.

Nous pouvons reporter tous ces derniers facteurs dans un

contexte scolaire. Au lycée, l'adolescent est entouré de

nombreuses personnes : ses amis, ses camarades de classe, ses enseignants. Chez

lui, sa famille et ses parents jouent également un rôle dans la

scolarité de l'adolescent, par exemple pour son l'orientation ou bien

pour le suivi des devoirs. Lorsque qu'un adolescent se retrouve dans un

contexte scolaire, il ne fait pas face qu'à une seule dimension du

concept de soi : plusieurs dimensions du concept de soi interviennent.

Dans le domaine scolaire, les facteurs motivationnels (ce qui

motive l'élève à apprendre) sont également

très importants dans l'estime de soi, nous l'étudierons

ci-dessous (Fiasse & Nader-Grobois, 2016)46.

2.2 Apprentissage scolaire

Rappelons-le, nous pensons qu'il existe un lien entre

l'estime de soi des adolescents (les apprenants) et leurs apprentissages

scolaires. Avant d'identifier un lien possible, expliquons ce qu'est

l'apprentissage scolaire.

2.2.1 Processus d'apprentissage

Selon Anderson (2000)47, apprendre c'est

transformer une connaissance ancienne ou bien élaborer une connaissance

nouvelle. Un processus d'apprentissage

46 Fiasse, C. & Nader-Grobois, N. (2016). De

la perception à l'estime de soi. Belgique : De Boeck

Supérieur.

47 Anderson, J. R. (2000). Learning and memory.

New York : Wiley.

27

se met en place pour apprendre. Musial, Pradère et Tricot

(2008)48 expliquent les six processus d'apprentissage suivants :

· L'interprétation (ou

compréhension) : il s'agit d'un « processus

d'élaboration d'une connaissance spécifique d'une situation, d'un

texte, d'un objet, d'une image, d'un fait ». Autrement dit, c'est le

processus permettant une représentation mentale.

· La conceptualisation : il s'agit d'un

« processus d'élaboration d'un concept », mobilisable dans

différentes situations.

· La procéduralisation : il

s'agit « soit d'un processus d'élaboration d'une connaissance

procédurale, soit d'un processus de transformation d'une connaissance.

». Ce processus se compose de trois grandes étapes.

Premièrement, l'élève identifie des connaissances

nécessaires à la résolution du problème, ensuite il

associe la situation à une solution, enfin il « crée des

règles qui consistent en l'appariement entre une condition et une

action. ».

· L'automatisation : il s'agit d'un

processus permettant la transformation d'une méthode en automatisme :

« elle devient un automatisme ou un schéma quand elle est

fréquemment utilisée et régulièrement

rencontrée. ».

· La prise de conscience : il s'agit

d'un processus permettant « l»élaboration d'une connaissance

déclarative de quelque chose que l'on sait faire. C'est se mettre

à comprendre ce que l'on savait faire « sans

réfléchir ». Autrement dit c'est la capacité à

expliquer ce que l'on sait.

· La mise en application : il s'agit

d'un processus de particularisation d'une connaissance

générale.

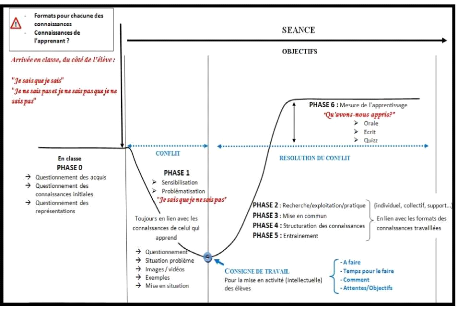

Afin que l'élève puisse apprendre, une

séance se doit d'être construite de manière

réfléchie. La séance doit apporter une réponse

à l'élève. Le scénario d'une séance peut se

référer au scénario de la figure ci-dessous (figure 5).

48 Tricot, A. & Musial, M. & Pradère,

F. (2011). Prendre en compte les apprentissages lors de la conception d'un

scénario pédagogique. Open Edition Journal, 68.

28

Figure 5 : Schéma de construction d'une

séance (Guillet sur la base des cours de

Tanguy 2017)

.

Selon Tanguy (2021)49, lors de la phase 0,

l'élève arrive en classe L'enseignant commence par questionner

les acquis de l'apprenant à l'aide d'un support par exemple :

l'apprenant ne sait pas qu'il ne sait pas. Lors de la phase 1, l'enseignant

problématise la séance, l'élève fait alors face

à un conflit cognitif, à présent il sait qu'il ne sait

pas. Les phases suivantes ont pour objectif de résoudre ce conflit

cognitif. Lors de la phase 2, l'élève se met en activité,

c'est une phase de recherche où il doit être actif. Lors de la

phase 3, les recherches de l'élève sont mises en commun avec les

autres élèves. La phase 4 structure les connaissances. Lors de la

phase 5 l'élève s'entraîne sur ses nouvelles connaissances.

Durant la dernière phase, l'élève doit être en

mesure d'expliquer ce qu'il a fait, ce qu'il a appris et comment il pourra

réinvestir ce qu'il a appris. Toutes ses phases sont reliées par

des micro-ajustements. Précisons

49 Tanguy, F. (2020). Cours dispensés dans

le cadre du module didactique générale, master 2

MEEF.

29

que le schéma de la figure n'est pas mis à la

bonne échelle au niveau du temps : la phase 1 est plus courte que la

phase 3 par exemple.

Toujours selon Tanguy, apprendre fait appel à la

mémoire à long terme (mémoire permettant à

l'apprenant de maintenir les informations sur une longue période) et

à la mémoire de travail (mémoire permettant à

l'apprenant de maintenir les informations quelques instants). La mémoire

de travail est sollicitée en première, mais les informations sont

stockées dans le temps dans la mémoire à long terme.

Apprendre demande aux apprenants de fournir des efforts. Les apprenants

s'engageront à faire ses efforts seulement s'ils sont motivés.

Pour être motivé, l'apprenant doit être attentif. Être

attentif est un élément de posture de l'apprenant.

La motivation s'avère donc être un

élément important pour faire progresser les élèves

dans leurs apprentissages et leurs réussites scolaires.

Intéressons-nous alors à la motivation des élèves,

afin d'en établir un lien avec l'estime de soi des

élèves.

2.2.2 Motivation en contexte scolaire

Selon Viau (1998)50, la motivation en contexte

scolaire se définit comme « un état dynamique qui a ses

origines dans les perceptions qu'un élève a de lui-même et

de son environnement et qui l'incite à choisir une activité,

à s'y engager et à persévérer dans son

accomplissement afin d'atteindre un but. ». Nous comprenons donc que

l'estime de soi d'un élève et sa motivation en contexte scolaire

ne se dissocient pas l'une de l'autre : la façon dont se perçoit

l'élève et l'auto-évaluation de ses capacités

scolaires peuvent influencer sa motivation, nous l'étudierons plus

précisément ensuite.

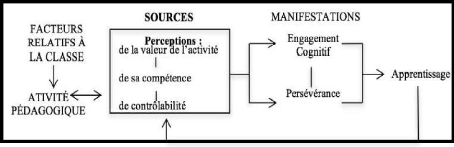

Dans une perspective socio-cognitive, Viau

(2004)51 propose un modèle de motivation en contexte

scolaire, créant une « dynamique motivationnelle » (figure

6).

50 Viau, R. (1998). Les perceptions de

l'élève : sources de sa motivation dans les cours de

français. Québec français,

(110), 45-47.

51 Viau, R. (2004). La motivation : condition

de plaisir d'apprendre et d'enseigner en contexte scolaire, 3e

congrès des chercheurs en éducation Bruxelles. Québec :

université de Sherbrooke.

30

Figure 6 : Modèle de la dynamique motivationnelle

de l'élève d'après Viau (2004)

Dans le modèle de Viau (2004)52, les sources

de motivation de l'élève se caractérisent par les

perceptions suivantes :

· La perception de la valeur qu'il accorde

à l'activité ; l'élève se pose la question

« Pourquoi ferais-je cette activité ? ». Deux types de

motivations interviennent alors. La première se nomme la motivation

intrinsèque qui provient de l'intérêt de

l'élève, il n'attend pas de récompense extérieure.

La deuxième se nomme la motivation extrinsèque où

l'élève réalise l'activité dans l'objectif

d'obtenir une récompense.

· La perception qu'il a de sa compétence

à accomplir ; l'élève se pose la question «

Suis-je capable d'y arriver ? ». Nous avons déjà

expliqué le principe du concept de soi et de l'estime globale, en se

posant cette question nous comprenons alors que l'élève fait

appel à sa perception du concept de soi dans les sous-domaines du

domaine scolaire qui eux-mêmes influencent l'estime de soi globale de

l'élève.

· Sa perception de contrôlabilité

; l'élève se pose la question « Vais-je

réussir à finir l'activité ? ».

Ces perceptions influencent l'engagement cognitif

de l'apprenant, à savoir les efforts fournis par l'apprenant

pour réaliser l'activité, sa

persévérance, autrement

52 Viau, R. (2004). La motivation : condition

de plaisir d'apprendre et d'enseigner en contexte scolaire, 3e

congrès des chercheurs en éducation Bruxelles. Québec :

université de Sherbrooke.

31

dit, la durée qu'il consacre à

l'activité, et enfin son apprentissage, à savoir

l'ensemble de son attitude et de son comportement menant vers la

réussite de l'activité.

Viau (1998)53 liste également quatre

facteurs influençant la dynamique motivationnelle de

l'élève dans un contexte scolaire : les facteurs relatifs

à la classe, tels l'enseignant ou le climat de classe,

les facteurs relatifs à l'école tels les

horaires ou le règlement, les facteurs relatifs à la

société telle la culture et enfin les facteurs

relatifs à la vie de l'élève tels sa famille ou

ses amis.

Nous avons déjà étudié les

facteurs influençant l'estime de soi d'un adolescent ; nous remarquons

ici que les facteurs influençant la motivation scolaire d'un apprenant

présentent des similitudes avec les facteurs influençant l'estime

de soi d'un adolescent : présences des personnes extérieures. De

plus, dans le modèle dynamique motivationnel de Viau, la perception

qu'un apprenant a de ses compétences est également en lien avec

la dimension évaluative de l'estime de soi : l'adolescent est

motivé car il se sent capable de faire l'activité. Nous

constatons donc que l'estime de soi et la motivation des apprenants sont

liées, mais quels sont les effets de l'estime de soi sur la motivation

et sur l'apprentissage scolaire des apprenants ?

2.3. Conceptions de soi de réussite scolaire

Recherchons à présent les effets de l'estime de

soi et des conceptions de soi sur la motivation et l'apprentissage scolaire des

adolescents.

2.3.1 Organisation en mémoire des conceptions de

soi de réussite scolaire

Á partir des travaux de psychologie sociale, Martinot

(2001)54 met en lien l'organisation en mémoire des

conceptions de soi de réussite scolaire, à savoir que

53 Viau, R. (1998). Les perceptions de

l'élève : sources de sa motivation dans les cours de

français. Québec français,

(110), 45-47.

54 Martinot, D. (2001). Connaissance de soi et

estime de soi : ingrédients pour la réussite scolaire. Revue

des sciences de l'éducation, 27 (3), 483-502.

32

l'élève garde en mémoire ses

réussites dans le milieu scolaire, avec la réussite scolaire.

Selon Martinot, « c'est un cercle vicieux », plus un

élève a une organisation en mémoire des conceptions de soi

de réussite scolaire accessible, plus il sera performant et

motivé pour effectuer des efforts afin de progresser dans son

apprentissage scolaire. Au contraire, si cette organisation en mémoire

des conceptions de soi de réussite scolaire est moins accessible,

autrement dit que l'élève n'a pas souvenir de ses

réussites dans le milieu scolaire, alors il fera moins d'efforts. En

faisant moins d'efforts, il atteindra de moins en moins souvent des

réussites scolaires, son organisation en mémoire des conceptions

de soi de réussite scolaire deviendra de moins en moins accessible et il

sera démotivé. Précisons que cette organisation en

mémoire des conceptions de soi de réussite scolaire peut varier

entre chaque matière, par exemple entre le français et les

mathématiques.

Plus un adolescent a un niveau de conception de soi

élevé, plus il arrive à effectuer des ajustements de type

cognitif, émotionnel et comportemental, afin de trouver des solutions

pour palier ses difficultés. Au contraire, plus un élève a

un niveau de conception de soi faible, moins il essaiera de trouver des

solutions pour palier ses difficultés (Bariaud et Bourcet,

1998)55. L'élève avec une conception de soi faible

peut donc se désengager complétement des activités

scolaires par peur de ne pas les réussir. L'élève utilise

des stratégies pour ne pas réaliser les activités, ou bien

pour se créer des obstacles lui-même, qui se nomment les «

stratégies d'auto-handicap » ; ces stratégies ont pour

objectif de protéger leur estime de soi (Leyrit, 2010)56.

Cependant, l'estime de soi et les concepts de soi ne

concernent pas que le domaine scolaire, nous l'avons déjà

étudié, il existe différents domaines. Si un

élève en échec scolaire se désintéresse du

système scolaire, alors son estime de soi ne sera plus associée

au milieu scolaire, il portera davantage d'importance à un autre

domaine,

55 Dozot, C. & Piret, A. & Romainville, M.

(2009). L'estime de soi des étudiants de première année du

supérieur en abandon d'études. L'orientation scolaire et

professionnelle, 38/2, 205230.

56Leyrit, A. & Oubrayrie-Roussel, N. &

Prêteur, Y. (2011). L'auto-handicap chez les adolescents : Analyse d'une

stratégie de protection de Soi à l'école.

L'orientation scolaire et professionnelle, 40/2.

33

comme par exemple le domaine social. L'adolescent peut

s'intégrer dans un groupe d'élève du même niveau

scolaire, et vouloir obtenir leur respect, par exemple en transgressant les

règles en classe. Son estime de soi sera haute grâce au respect

que son groupe d'amis lui accorde, mais il ne voudra pas progresser dans ses

apprentissages scolaires (Fiasse & Nader-Grobois, 2016)57.

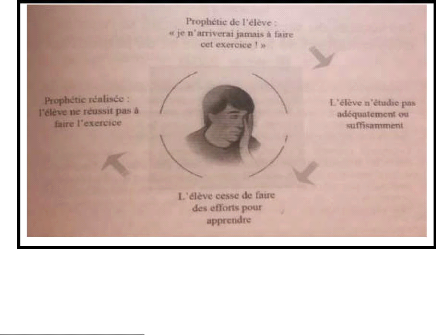

2.3.2 Croyances en son efficacité personnelle

D'après Cannard (2019)58 « si vous

croyez en votre efficacité et que vous vous attendez à

réussir, vous étudierez bien et vous accroîtrez vos chances

de réussir ». Nous comprenons que l'inverse est aussi valable :

plus un élève s'attend à échouer, moins il est

motivé et moins il a de chance de réussir et de progresser dans

son apprentissage scolaire. Ce phénomène se nomme « le

phénomène de l'auto-réalisation de la prophétie

» (figure 7).

Figure 7 : Phénomène de l'auto-réalisation

de la prophétie d'après Bandura

57 Fiasse, C. & Nader-Grobois, N. (2016). De

la perception à l'estime de soi. Belgique : De Boeck

Supérieur.

58 Cannard, C. (2019). Le développement de

l'adolescent. Belgique : De Boeck Supérieur.

34

Les croyances en son efficacité personnelle peuvent

être influencées par les autres camarades de classe.

Inconsciemment, les élèves se comparent entre eux. Un

élève peut se comparer avec d'autres élèves ayant

un niveau scolaire plus faible : la croyance en son efficacité

personnelle et son estime de soi augmente, mais la progression dans son

apprentissage scolaire peut stagner, ou même régresser (Martinot,

2001)59.

Pour conclure ce chapitre, nous comprenons ceci :

· La motivation des apprenants influence leur apprentissage

scolaire.

· L'estime de soi et les conceptions de soi de

l'adolescent influencent la motivation et par conséquence

l'apprentissage scolaire.

Cependant nous avons également étudié

que les personnes extérieures jouaient un rôle important dans

l'estime de soi des adolescents. Qu'en est-il des enseignants ? Peuvent-ils

influencer l'estime de soi des adolescents afin de les motiver pour les faire

progresser dans leurs apprentissages scolaires ?

3. Lien entre enseignant et estime de soi des

adolescents.

Recherchons dans ce dernier chapitre, les liens possibles

entre les enseignants, qui peuvent être des repères pour les

adolescents, et l'estime de soi des adolescents. Avant d'identifier les liens

possibles, étudions le rôle des enseignants.

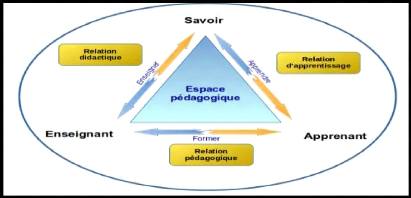

3.1 Interactions de l'enseignant

L'enseignant joue un rôle primordial dans

l'apprentissage des élèves. Houssaye (2014)60 propose

un triangle pédagogique reliant l'enseignant, l'apprenant et le savoir

(figure 8).

59 Martinot, D. (2001). Connaissance de soi et

estime de soi : ingrédients pour la réussite scolaire. Revue

des sciences de l'éducation, 27 (3), 483-502.

60 Houssaye, J. (2014). Le triangle

pédagogique, les différentes facettes de la

pédagogie. France : ESF.

35

Figure 8 : Triangle pédagogique d'après

Houssaye

Le triangle pédagogique d'Houssaye (2014)61

met en évidence les trois processus (enseigner, apprendre et former)

reliant l'enseignant, l'apprenant et le savoir. L'enseignant est

impliqué dans l'interaction reliant l'enseignant et le savoir pour

créer une relation didactique, autrement dit l'enseignant doit rendre un

savoir intelligible. L'enseignant est aussi impliqué dans l'interaction

reliant l'enseignant et l'apprenant pour créer une relation

pédagogique ; mais qu'est-ce que la pédagogie ? D'après

Tanguy (2020)62, « La pédagogie rassemble les

méthodes et pratiques d'enseignement requises pour transmettre un savoir

(connaissances), un savoir-faire (capacités) ou un savoir être (un

savoir devenir). La pédagogie signe notre aptitude à enseigner

». L'enseignant doit transformer un objectif d'enseignement en objectif

d'apprentissage.

Dans le premier chapitre, nous avons expliqué le terme

de métacognition qui se développe lors de l'adolescence ;

rappelons-le, selon Delvolvé (2006)63, la

métacognition « est la représentation que

l'élève a des connaissances qu'il possède et de la

façon dont il peut les construire et les utiliser ». La

métacognition est donc directement reliée aux conceptions de soi

et à l'estime de soi. L'enseignant ne doit pas

61 Houssaye, J. (2014). Le triangle

pédagogique, les différentes facettes de la

pédagogie. France : ESF.

62 Tanguy, F. (2020). Cours dispensés dans le

cadre du module didactique générale, master 2 MEEF.

63 Dévolvé, N. (2006).

Métacognition et réussite des élèves. Les

cahiers pédagogiques.

36

négliger la métacognition de

l'élève afin d'améliorer l'interaction entre l'apprenant

et le savoir (relation d'apprentissage). Á l'aide de la didactique et de

la pédagogie, l'enseignant doit favoriser la métamémoire

des élèves, autrement dit, leur faire prendre conscience de ce

qu'ils savent et de ce qu'ils ne savent pas, afin d'améliorer ensuite

leur métarésolution. Plus la métarésolution d'un

apprenant se développe, plus il a la capacité de raisonner et de

trouver des solutions à ses difficultés. L'enseignant doit donc

favoriser le développement des compétences métacognitives

des élèves : savoir observer, savoir gérer ses

émotions, savoir utiliser ses mémoires, savoir raisonner, savoir

comprendre et apprendre. Plus ces compétences seront

développées, plus l'adolescent aura une haute estime de soi.

3.2 Rôle de l'enseignant dans l'estime de soi des

élèves

Selon Tanguy (2020)64, l'enseignant doit trouver des

formes de médiation entre ses objectifs d'enseignement et ses objectifs

d'apprentissage pour l'apprenant. L'enseignant est un médiateur. La

passerelle entre l'enseignant et l'élève passe par la posture, la

démarche, le langage et enfin la nature des activités

proposées par l'enseignant. Ces éléments influencent

l'apprentissage des apprenants, or, nous avons vu que l'estime de soi influence

l'apprentissage des apprenants. Nous comprenons donc que la posture, la

démarche, le langage et la nature des activités proposées

par l'enseignant peuvent être susceptibles d'influencer l'estime de soi

des apprenants. Nous allons alors étudier certains de ces

éléments.

3.2.1 Posture de l'enseignant 3.2.1.1 Postures

enseignantes

Selon Bucheton et Soulé (2009)65, il existe

six postures enseignantes. Elles peuvent influencer la posture et l'attitude de

l'élève et modifier leur attention.

64 Tanguy, F. (2020). Cours dispensés dans le

cadre du module didactique générale, master 2 MEEF.

65 Bucheton, D. & Soulé, Y. (2009). Les

gestes professionnels et le jeu des postures de l'enseignant dans la classe :

un multi-agenda de préoccupation enchâssées. Education

et didactique, 3(3), 29-48.

37

Voici ces six postures enseignantes :

· La posture de contrôle ;

l'enseignant cadre la situation par un pilotage serré. Cette posture

engendre une atmosphère de classe tendue et hiérarchique avec peu

d'interactions avec les élèves. Les élèves

deviennent des exécutants. Nous comprenons que l'estime de soi des

élèves n'est pas réellement favorisée, mais elle

peut l'être si l'élève comprend les notions

évoquées par l'enseignant.

· La posture de contre-étayage ;

c'est une posture proche de la posture de contrôle, mais ici l'enseignant

peut aller jusqu'à faire le travail à la place de l'apprenant.

Nous comprenons que cette posture ne favorise pas le développement

positif de l'estime de soi d'un élève : l'élève

s'évalue comme incompétent dans le domaine scolaire, car il ne

fait pas le travail lui-même.

· La posture d'accompagnement ;

l'enseignant « apporte, de manière latérale, une

aide ponctuelle ». Les élèves peuvent alors raisonner par

eux-mêmes individuellement ou dans des discussions entre eux. Nous

comprenons que l'estime de soi des élèves peut être

favorisée, mais pas toujours s'il l'élève se compare

négativement aux autres élèves lors des discussions.

· La posture d'enseignement ; «

l'enseignant formule, structure les savoirs, les normes, en fait

éventuellement la démonstration. ».

· La posture de lâcher-prise ;

les élèves sont en autonomie dans un climat de confiance,

l'enseignant n'intervient pas. Les élèves détiennent

davantage des responsabilités, ils ont également la

possibilité d'expérimenter par eux même : nous comprenons

que leur estime de soi augmente si l'élève comprend l'objectif de

l'activité.

· La posture du magicien ; l'enseignant

met en scène son cours, par exemple en utilisant des jeux.

L'enseignant doit faire prendre conscience aux

élèves qu'ils sont compétents en leur laissant le temps de

réfléchir et de raisonner, dans une posture réflexive.

38

3.2.1.2 Bienveillance

La bienveillance des enseignants peut se définir comme

un cadre intellectuel, émotionnel et matériel propice aux

apprentissages. Selon Shankland, Bressoud, Tessier, et Gay (2018)66,

« la bienveillance englobe les notions de respect, de tolérance,

d'acceptation, d'empathie, de compassion, ainsi que d'exigence adaptée

à l'âge, de fermeté et de rigueur, c'est-à-dire de

maintien d'un cadre conforme aux besoins psychologiques des

élèves », l'enseignant ne doit pas surprotéger ses

élèves. La bienveillance en classe ne permet pas seulement une

atmosphère joyeuse, elle permet de développer les

compétences des élèves.

Lorsqu'un enseignant adopte une posture bienveillante, sur

quoi agit-il ? Toujours selon Sankland et all, la bienveillance doit agir sur

les trois besoins psychologiques d'un élève, à savoir son

autonomie (l'élève doit percevoir « une cohérence

entre l'action qu'il lui est demandé de faire et ses valeurs

»), son sentiment de compétences (vouloir réussir

les tâches demandées, se sentir capable de les réaliser) et

sa proximité sociale (se sentir accepté dans un groupe).

Pour être bienveillant, l'enseignant doit être en

mesure d'adopter (Sankland & all, 2018)67:

· Une ouverture attentionnelle ;

l'enseignant doit être attentif aux trois besoins psychologiques

de l'élèves.

· Des compétences émotionnelles

; L'empathie affective de l'enseignant lui permet de percevoir les

émotions des élèves. L'empathie cognitive de l'enseignant

lui permet de se représenter les pensées de ses

élèves.

· Une cohérence entre ses valeurs et ses

actions ; « un enseignant qui affirme trouver important de donner

de l'autonomie à ses élèves générera des

66 Shankland, R. & Bressoud, N. & Tessier, D.

& Gay, G. (2018). La bienveillance : une compétence

socio-émotionnelle de l'enseignant au service du bien-être et des

apprentissages ? Questions Vives (29).

67 Shankland, R. & Bressoud, N. & Tessier, D.

& Gay, G. (2018). La bienveillance : une compétence

socio-émotionnelle de l'enseignant au service du bien-être et des

apprentissages ? Questions Vives (29).

39

incompréhensions - conscientisées ou non - chez

ses élèves s'il est contrôlant et directif dans ses cours.

».

Si un élève ressent le climat bienveillant,

alors son engagement, son bien-être, sa créativité

augmenteront et par conséquent influenceront son estime de soi.

L'estime de soi d'un adolescent augmente lorsqu'un adulte,

comme un enseignant, lui renvoie une image positive de lui-même ; par

exemple, lorsqu'un élève a participé durant toute la

séance, l'enseignant ne doit pas hésiter à lui faire une

remarque positive sur son attitude (Nader-Grobois & Fiasse,

2016)68. Nader Grobois et Fiasse insistent sur les

bénéfices d'une attitude bienveillante d'un enseignant ; si

l'enseignant sollicite l'élève en lui posant des questions

bienveillantes favorisants la connaissance de soi telles « Qu'est-ce qui

t'intéresse ? Que ressens-tu ? Comment comprends-tu cette situation ?

Pourquoi n'es-tu pas d'accord ? », alors l'élève se sentira

important. En ce sentant important l'élève se comparera moins aux

autres et son estime de soi augmentera.

L'enseignant doit réactiver l'organisation en

mémoire des conceptions de soi de réussite scolaire et l'estime

de soi de l'élève. Il doit lui rappeler ses réussites

scolaires sans être dans le jugement (Martinot, 2001)69.

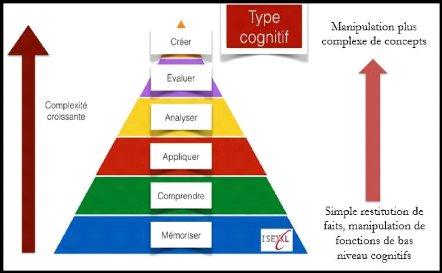

3.2.2 Langage : classification de bloom.

Le langage utilisé par l'enseignant influencerait aussi

l'estime de soi des apprenants. Prenons pour exemple les travaux de Bloom

révisés par Krathwohl (Anderson, Krathwohl & Bloom,

2001)70 (figure 9).

68 Fiasse, C. & Nader-Grobois, N. (2016).

De la perception à l'estime de soi. Belgique : De Boeck

Supérieur.

69 Martinot, D. (2001). Connaissance de soi et

estime de soi : ingrédients pour la réussite scolaire. Revue

des sciences de l'éducation, 27 (3), 483-502.

70 Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., & Bloom, B.

S. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing : A revision of

Bloom's taxonomy of educational objectives. Etats-Unis : Allyn &

Bacon.

40

Figure 9 : Taxonomie de Bloom révisée

par Krathwohl

Bloom et all (2001)71 ont créé une

taxonomie des niveaux de pensée et d'acquisition des connaissances dans

le processus d'apprentissage à l'aide de verbe d'action. Cette taxonomie

cible des niveaux d'apprentissage de type cognitif ; elle permet d'identifier

la nature et la complexité des capacités sollicitées par

l'apprenant lors d'une activité. Le langage de Bloom n'est jamais

neutre, le verbe d'action utilisé demande des niveaux d'activités

intellectuelles différentes. Cette classification se classe en six

finalités cognitives allant du plus simple (bas de la pyramide) au plus

complexe (haut de la pyramide) :

· Connaissance ; c'est le fait de «

mémoriser ou de restituer des informations ». Les verbes d'action

associés sont par exemple « définir, nommer, identifier

».

71 Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., & Bloom, B.

S. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing : A revision of

Bloom's taxonomy of educational objectives. Etats-Unis : Allyn &

Bacon.

·

41

Compréhension ; c'est le fait de

« traduire ou d'interpréter l'information en fonction de ce qui a

été appris ». Les verbes d'action associés sont par

exemple « expliquer, illustrer, représenter ».

· Application ; c'est le fait de «

sélectionner et transférer des données pour

résoudre une tâche ». Les verbes d'action associés

sont par

exemple « développer, représenter, calculer

».

· Analyse ; c'est le fait de «

mettre en relation des faits et des énoncés ou questions ».

Les verbes d'action associés sont par exemple « comparer, opposer,

questionner ».

· Synthèse ; c'est le fait de

« concevoir, intégrer et synthétiser des idées en une

proposition ». Les verbes d'action associés sont par exemple «

composer, créer, réorganiser »

· Evaluation ; c'est le fait «

d'estimer, d'évaluer ou de critiquer en fonction de critères que

l'on se construit ». Les verbes d'action associés sont par

exemple « argumenter, justifier, décider ».

L'enseignant peut donc utiliser différents verbes

d'action dans les consignes proposées à ses élèves,

afin de formuler clairement les objectifs des activités d'apprentissage.

L'enseignant peut être le responsable de la difficulté des

activités : plus il utilise les verbes d'action du bas de la pyramide

dans ses consignes, plus l'activité cognitive de l'apprenant est basse ;

plus l'enseignant utilise les verbes d'action du haut de la pyramide dans ses

consignes, plus l'activité cognitive de l'apprenant est haute.

Selon Tanguy (2020)72, si le verbe d'action

utilisé fait appel à des capacités cognitives plus

élevées que les capacités cognitives existantes de

l'apprenant, alors celui-ci peut se démotiver. Nous comprenons que si un

élève n'arrive pas à faire l'activité, il peut

s'auto-évaluer négativement et perdre en estime de soi. Au

contraire, si le verbe d'action utilisé fait appel à des

capacités cognitives moins élevées que les

capacités cognitives existantes de l'apprenant, alors celui-ci peut

s'ennuyer. Nous comprenons ceci : l'élève pourrait penser que

l'enseignant ne le

72 Tanguy, F. (2020). Cours dispensés dans le

cadre du module didactique générale, master 2 MEEF.

42

pense pas capable de mobiliser davantage ses capacités

cognitives et ressentir une dévalorisation de l'enseignant sur sa propre

personne, l'apprenant perdra en estime de soi.

3.2.3 Nature des activités proposées

Les natures des activités proposées par

l'enseignant jouent, elles aussi, un rôle dans l'estime de soi des

élèves. Prenons pour exemple une activité dans le cadre

d'une pédagogie de projet. Une pédagogie de projet a pour

objectif une production concrète (Perrenoud, 1999)73.

Perrenoud écrit qu'un apprentissage par projet permet de «

construire des compétences », « développer la

coopération et l'intelligence collective » et «

développer l'autonomie et la capacité de faire des choix ».

Il insiste sur le fait que les activités impliquées dans une

pédagogie de projet « aident chaque élève à

prendre confiance en lui, renforcer l'identité personnelle et collective

», autrement dit aide à favoriser l'estime de soi de

l'élève. L'élève améliore sa conception de

soi en construisant des nouvelles compétences dans le domaine scolaire,

mais aussi social. Travailler en groupe lors des activités pour

réaliser un projet permet d'interagir avec les autres, les

élèves forment une équipe, se soutiennent entre eux face

aux difficultés rencontrées. Plus un adolescent perçoit le

soutien qu'on lui apporte plus son estime de soi augmente, mais il faut que ce

soutien soit perçu comme un soutien de qualité (Nader Grobois

& Fiasse, 2016)74. La réalisation finale du projet

favorise la motivation, or nous avons déjà étudié

que la motivation et l'estime de soi sont liées, si un

élève est motivé alors il se sentira capable de faire

chaque activité menant au projet : son estime de soi augmente.

3.3 Évaluation

Les enseignants donnent des évaluations aux

élèves. Par une évaluation, l'enseignant mesure les

performances ou les comportements de l'élève par rapport

à

73 Perrenous, P. (1999). Apprendre à

l'école à travers des projets : pourquoi ? comment ?

Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation

Université de Genève.

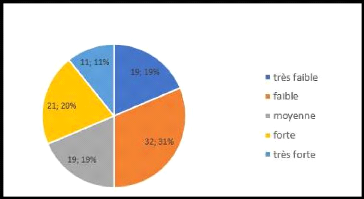

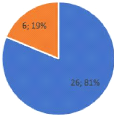

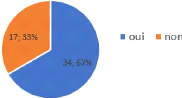

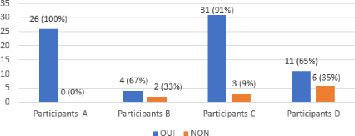

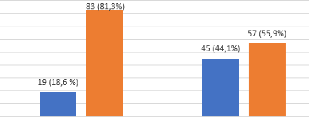

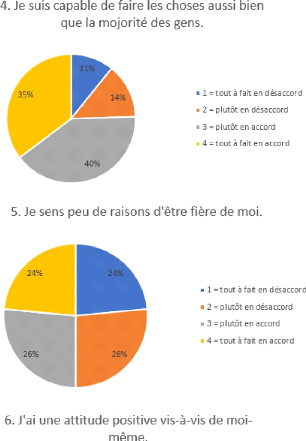

74 Fiasse, C. & Nader-Grobois, N. (2016). De