CHAPITRE III : UNE PARTICIPATION EFFECTIVE

DES

ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON

GOUVERNEMENTALES AU DEVELOPPEMENT

DE LA REGION

CENTRE DU CAMEROUN

46

INTRODUCTION

De manière générale, les organisations

non gouvernementales se donnent pour mission de participer au

développement socio-économique des localités dans

lesquelles elles exercent leurs activités. Leurs actions sont souvent

plus visibles à travers des interventions dans des zones de conflit, des

régions de forte crise alimentaire ou suite à des catastrophes

naturelles. Elles viennent ainsi en aide aux victimes et leurs apportent

l'assistance d'urgence et les secours de première

nécessité à travers l'aide médico-sanitaire,

alimentaire, sécuritaire, logistique... Dans le cas du Cameroun, plus

précisément dans la région du Centre, l'absence de

conflits armés depuis la fin de la lutte pour l'indépendance dans

les années 1960 donne à penser que l'environnement

politico-social peut être qualifié de paisible, sinon stable. De

plus, la région est restée à l'abri des catastrophes

naturelles entre 1960 et 2010. Par ailleurs, malgré la condition

préoccupante de la sécurité alimentaire dans certaines

zones du pays (cas du Grand Nord), la région du Centre ne court pas un

risque de crise alimentaire sérieux, quoique la situation se soit

considérablement dégradée ces dernières

années.50 Au regard du tableau ainsi brossé, l'on

pourrait s'interroger, non sans pertinence, sur la nécessité et

même l'opportunité de la présence des OING dans notre pays

en général, et dans la région du Centre en particulier.

Le paradoxe apparent précédemment décrit

s'estompe dès lors qu'on tient compte du fait que l'action des OING ne

se limite guère à la seule aide humanitaire, encore moins

à l'humanitaire dit d'urgence. En effet, il convient de distinguer ici

l' « humanitaire d'urgence »,

50 Le Cameroun est considéré comme un

Pays à Faible Revenu et à Déficit Vivrier (PFDRV) et

classé au 144ème sur 177 pays dans le rapport 2007 de

développement humain du PNUD. Près de 25% de la population

camerounaise était touchée par l'insécurité

alimentaire avant le début de la crise alimentaire mondiale de 2008,

40.2 % de sa population vit au-dessous du seuil de pauvreté (1 dollar EU

par jour) et 70% dépendent des activités agropastorales.

47

l'« humanitaire de reconstruction » et l' «

humanitaire de développement ». Le premier renvoie à

l'assistance apportée aux victimes de crises diverses (crise

alimentaire, conflit armé, catastrophe naturelle...) en leur fournissant

les soins primaires, les premiers secours, les produits de première

nécessité, la logistique... Il s'agit de soulager les besoins

immédiats des populations vulnérables, ou rendues ainsi par le

fait d'une situation de crise donnée. C'est donc une aide qui se

déploie dans l'extrême nécessité. Par

conséquent, sa durée dans le temps est assez limitée. Elle

prend fin dès lors que les risques représentés par la

situation d'urgence sont réduits, voire maîtrisés. La

seconde forme d'aide humanitaire, renvoie à la réhabilitation des

infrastructures détruites lors des catastrophes et grandes crises. La

dernière forme à laquelle la plupart des professionnels

s'accordent à réserver le substantif de « coopération

au développement », s'inscrit quant à elle dans une

dynamique de plus long terme. En effet, elle renvoie aux diverses actions

menées par les OING pour accompagner les Etats dans leurs politiques de

développement. Ces actions se situent en droite ligne des programmes

gouvernementaux et se consacrent à des secteurs de développement

précis. Les institutions étatiques bénéficient de

l'expertise de ces structures ainsi que des financements qu'elles mobilisent,

afin de mener avec force et pertinence les actions définies par le

gouvernement dans la poursuite de ses axes prioritaires de

développement. C'est justement cette forme d'assistance humanitaire que

l'on retrouve principalement dans la région Centre du Cameroun. Il

devient dès lors capital de s'interroger sur la réalité de

la participation de ces structures au développement de ladite

région, de découvrir les modalités de leurs interventions

et de scruter l'environnement dans lequel leurs actions sont menées. De

prime abord, il apparaît que l'oeuvre des ONG internationales dans ladite

région durant le cinquantenaire qui constitue notre période

d'étude est caractérisée par une diversité et une

pluralité qui transparaissent non seulement à travers leurs

identités (section I), mais aussi par le biais des actions

concrètes menées par celles-ci sur le terrain (section II).

48

Section I) Un profil pluriel des organisations

internationales non gouvernementales présentes dans la région

Centre du Cameroun

Les OING oeuvrant dans la région du Centre

présentent quelques similitudes, mais en général, elles

diffèrent profondément les unes des autres. Elles sont toutes

d'origine occidentale, exception faite d'INADES Formation, qui est une

association internationale africaine. Quant aux divergences, elles sont plus

nombreuses et portent sur une multitude de points, allant des objectifs

principaux jusqu'aux ressources humaines et financières, en passant par

les domaines d'intervention, la nature, le public cible etc. Cette

disparité d'éléments caractéristiques décrit

une mosaïque hétérogène qui s'avère

difficilement intelligible, si l'on ne dispose pas de repères et

d'outils de catégorisation pouvant nous servir de clé de lecture.

A cet effet, il nous revient d'une part d'effectuer une classification de ces

organisations en fonction des diverses caractéristiques propres à

chacune d'entre elles (A), et d'autre part, de donner une description

panoramique de l'environnement dans lequel elles évoluent, ainsi que du

cadre des différents partenariats mis en place (B).

Paragraphe A) Caractéristiques et classification des

organisations internationales non gouvernementales présentes dans la

région du Centre

Dans le cadre de cette étude, les données

recueillies auprès des OING présentes dans la région du

Centre nous ont permis d'élaborer une classification de ces

dernières. En effet, plusieurs critères peuvent être

retenus pour distinguer ces différentes organisations. Sans

prétendre à une classification exhaustive, il ressort des

résultats51 de cette étude que cette

caractérisation peut être faite sur la base de deux principaux

groupes d'éléments majeurs, et distinguer ainsi d'un

côté les critères identitaires que sont la nature, la

période d'établissement, le positionnement envers l'Etat

d'origine...(1) et de l'autre, les critères d'effectivité

représentés par les domaines d'intervention, les ressources

financières, les ressources humaines...(2).

51 Voir tableau des données ci-dessous.

49

Tableau 1: Synthèse des données recueillies

auprès des OING52

|

#

|

Organisation

|

Période

d'établissement

|

Personnel

|

Ressources

financières

|

|

|

Avant

1990

|

A partir de 1990

|

Hommes

|

Femmes

|

National

|

Intl.

|

(en euros)

|

|

1

|

COE

|

1970

|

|

204

|

214

|

397

|

21

|

2.389. 635

|

|

2

|

Care Cameroun

|

1983

|

|

|

|

|

|

|

|

3

|

Catholic Relief Services

|

1961

|

|

|

|

|

|

|

|

4

|

Counter Part International

|

|

2008

|

19

|

16

|

34

|

1

|

4.001.786

|

|

5

|

Fairmed

|

1960

|

|

25

|

11

|

34

|

2

|

1.524.490

|

|

6

|

France Volontaires

|

1964

|

|

3

|

1

|

2

|

2

|

|

|

7

|

Geoaid Cameroun

|

|

2008

|

5

|

1

|

5

|

1

|

|

|

8

|

Global Viral

Forecasting Initiative

|

|

2008

|

12

|

5

|

|

|

|

|

9

|

Helen Keller International

|

|

1992

|

|

|

30

|

1

|

|

|

10

|

INADES Formation

|

1970

|

|

|

|

17

|

0

|

304.898

|

|

11

|

International Medical Corps

|

|

2008

|

|

|

67

|

4

|

|

|

12

|

Management Sciences for Health

|

|

2012

|

|

|

|

|

|

|

13

|

Médecins Sans Frontières

|

1984

|

|

|

|

|

|

|

|

14

|

Plan Cameroon

|

|

1996

|

105

|

38

|

141

|

2

|

8.396.000

|

|

15

|

Planète Urgence

|

|

2009

|

1

|

1

|

1

|

1

|

200.000

|

|

16

|

Population Services international

|

1989

|

|

|

|

|

|

|

|

17

|

Sight Savers International

|

|

1997

|

7

|

4

|

9

|

2

|

|

|

18

|

SNV

|

1963

|

|

25

|

13

|

30

|

8

|

3.000.000

|

|

19

|

SOS village d'enfants

|

|

1990

|

|

|

|

|

|

|

20

|

UICN

|

|

1995

|

|

|

45

|

5

|

1.500.000

|

|

21

|

VSO

|

|

1998

|

|

|

|

|

|

|

22

|

WCS

|

|

2001

|

32

|

8

|

39

|

3

|

800.000

|

|

23

|

WWF

|

|

1990

|

110

|

30

|

|

|

4.573.470

|

|

TOTAL

|

10

|

14

|

554

|

345

|

829

|

53

|

26.690.636

|

Source: Tsafack Judith

52 Les organisations n'ont pas toutes fournies les

informations demandées, ce qui explique la présence des cases

vides dans ce tableau.

50

1) Selon les critères

identitaires

Les OING établies dans la région du Centre sont

en très grande majorité des associations à

caractère laïc et apolitique. Du point de vue de leur nature, on

peut y voir une certaine homogénéité. Toutefois, on peut

les distinguer non seulement selon la période à laquelle elles se

sont installées au Cameroun, mais aussi en fonction des rapports

qu'elles entretiennent avec leur Etat d'origine.

? La période d'établissement

La législation nationale en matière

d'associations a connu une certaine évolution. La loi de Juin 1967 y

relative a été abrogée par celle de décembre 1990,

elle-même complétée par celle de Juillet 1999. On distingue

alors d'un côté les OING installées au Cameroun avant 1990

c'est-à-dire sous l'ancienne loi, et de l'autre, les organisations

présentes après Décembre 1990, donc sous le régime

de la loi actuelle. Des résultats de cette étude, il ressort que

des 23 OING répertoriées, 9 d'entre elles soit 37% se sont

installées au Cameroun avant 1990 contre 15 représentants 63%

pour celles installées au Cameroun après cette date.

Avant 1990 A partir de 1990

58%

42%

Graphique 1: Répartition des OING selon la

période d'établissement au Cameroun

Lorsqu'on y regarde de plus près, il apparaît que

le choix de la période d'établissement est plus lié au

contexte socio-économique ambiant qu'au cadre légal national.

Certes, la loi de 1990 a probablement offert un cadre plus propice à

l'installation des ONG étrangères au Cameroun. Cependant,

l'analyse poussée des résultats nous permet de penser que les

ONG

51

actives avant 1990 (France Volontaires, COE, Catholic Relief

Services, SNV, INADES53 et FAIRMED) se sont installées pour

certaines quelques années après les indépendances afin de

contribuer au développement économique et social du jeune Etat

qu'était le Cameroun en ce moment. Certaines ont même connu une

évolution : c'est le cas de France Volontaires qui s'installa dans la

région du Centre sous le nom de l'AFVP (Association Française des

Volontaires du Progrès). La SNV par exemple était une Association

de Volontaires Néerlandais (SNV comme sigle de Stichting Nederlandse

Vrijwilligers en Néerlandais). Plus tard, elle est passée

à l'organisation de coopération néerlandaise pour devenir

Organisation néerlandaise de développement. Nous constatons que

ces OING installées au Cameroun après les indépendances

ont évolué avec le développement du Cameroun et ont pour

certaines changé leur nom en fonction des facteurs soient internes

à l'organisation, soient internes au pays dans lequel elles exercent.

Quant aux organisations installées à partir de

1990 qui représentent d'ailleurs plus de la moitié du nombre

total d'OING, il est logique de penser que les programmes d'ajustements

structurels (PAS) auxquels les Etats africains entre autres le Cameroun, ont

été soumis à la fin des années 1980 ont eu un effet

dévastateur plongeant les populations camerounaises dans la

pauvreté. A travers les PAS, les Institutions Financières

Internationales (Banque Mondiale et Fonds Monétaire International) ont

obligé le Cameroun à effectuer de nombreuses coupes

budgétaires dont les populations en sont devenues les principales

victimes. En réalité, les années 1990 marquent un tournant

décisif dans la compréhension des questions de

sous-développement et de lutte contre la pauvreté. A l'inverse de

la décennie 80 qualifiée de « perdue » par divers

théoriciens hétérodoxes du développement, elles ont

été caractérisées par un changement

considérable dans la réflexion sur le « marché »

du développement et les méthodes pour le promouvoir. Les

enseignements tirés de l'échec des PAS, conjugués aux

innovations dans le domaine des théories économiques,

institutionnelles, politiques et sociales ont débouché sur une

nouvelle perspective qui semble être caractérisée par une

compréhension plus large et plus intégrée du

développement54. C'est dans cette optique d'une

compréhension plus étendue du développement que

s'inscrivent dès lors la plupart des initiatives et politiques de

coopération au développement en faveur des populations des pays

dont les économies ont subi de telles

53 Inades Formation, certes organisation

transnationale (africaine), est classée parmi les ONG internationales

dans le cadre de cette étude.

54 DIOUBATE Badara., Histoire et fondements

théoriques de l'économie du développement, Op Cit.

52

détériorations. Il s'agit désormais de

prendre en compte la nécessité de soutenir les pays du

tiers-monde dans la correction des méfaits causés par la mise en

place dans ces pays des programmes de développement inadaptés, et

qui se sont avérés au final contre productifs. C'est

également pourquoi la société civile du Nord manifeste son

élan de solidarité vis-à-vis de celle du Cameroun en

créant des branches de certaines organisations occidentales au Cameroun

avec pour but d'améliorer les conditions de vie des populations qui

subissent cette pauvreté.

? Les rapports avec l'Etat d'origine

Selon Pierre MICHELETTI, les associations de solidarité

internationale peuvent être distinguées en fonction de la nature

des rapports qu'elles entretiennent avec leur Etat d'origine. Dans ce cas, on

en distingue trois principaux types :

y' Le modèle rhéno-scandinave ayant des

relations fortes avec leurs Etats (Ex. Suède, Danemark).

y' Le modèle anglo-saxon où l'on a affaire

à des ONG plus libérales dans l'esprit et dans la logique de leur

financement.

y' Modèle méditerranéen

hérité des thèses de De Tocqueville au XIXè

siècle : les ONG se positionnent comme des outils de contre

pouvoir.55

Dans le cadre du Cameroun en général et dans la

région du Centre en particulier, la troisième catégorie de

cette typologie est tout à fait inexistante. Les OING se positionnant

comme des outils de contre pouvoir sont beaucoup plus présentes dans les

grandes démocraties occidentales, où il règne un rapport

de force dynamique entre les autorités gouvernementales et les diverses

entités de contradiction. Dans notre contexte, seuls les deux premiers

types d'organisation sont présents. En effet, au regard de la loi

n°90/053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté

d'association, l'article 4 précise que les actions des associations

doivent être conformes à la Constitution, aux lois et aux bonnes

moeurs, et ne doivent pas porter atteinte à la sécurité,

à l'intégrité territoriale, à l'unité

nationale, à l'intégration nationale et à la forme

républicaine de l'Etat. En outre, étant donné qu'au

Cameroun, les associations (autre que les partis politiques) sont tenues de

conserver un caractère apolitique, quand bien même une association

étrangère traiterait des questions politiques dans son pays

d'origine, en s'installant au

55 MICHELETTI Pierre, Les enjeux contemporains de

l'action humanitaire non gouvernementale, IRIC, CA2D, 2012.

53

Cameroun, elle se doit de respecter la législation en

vigueur. Par conséquent, elle ne saurait s'immiscer dans des questions

politiques au point de se positionner comme un outil de contrepouvoir.

Toutefois, cette disposition ne les empêche pas de mener des actions de

plaidoyer auprès des autorités étatiques. La

répartition en fonction des diverses catégories est

précisée dans le diagramme ci-dessous.

La plupart de ces organisations sont de type anglo-saxon (Plan

Cameroon, WWF, Sight Savers, MSF, Planète Urgence, VSO, Geoaid Cameroon,

SOS villages d'enfants). Elles jouissent d'une certaine autonomie

vis-à-vis de leurs Etats d'origine. C'est pourquoi une partie

considérable des initiatives prises l'est de façon

indépendante de l'Etat d'origine. C'est donc une collaboration directe

entre les sociétés civiles du Nord et celles du Sud.

Les ONG d'origine américaine telles que Counter Part

International, Management Sciences for Health, International Medical Corps,

Global Viral Forecast Initiative appartiennent au modèle

rhéno-scandinave. Leurs ressources financières proviennent

principalement du gouvernement américain soit directement des

départements d'Etat, soit de l'Agence Américaine d'aide au

développement USAID.

2) Selon les critères

d'effectivité

Les critères ici présentés portent sur

les modalités d'action des OING dans la région d'étude.

Ils prennent en compte le champ d'action, les visées que se fixent

lesdites structures, le type de population auxquelles elles

s'intéressent, leurs capacités humaines et même

financières.

? Les domaines d'intervention

Ces organisations agissent dans la région du Centre

dans des domaines assez divers. Leurs initiatives répondent à des

besoins identifiés soit directement par les populations auprès

desquelles elles interviennent, soit par les organisations elles-mêmes,

ou encore en fonction des priorités définies par le gouvernement.

Si certaines OING mettent l'accent sur un volet bien précis, d'autres

par contre couvrent des champs d'intervention multiples. Il s'agit notamment de

l'éducation (l'accès à l'éducation primaire pour

les populations les plus défavorisées, et dans une moindre

mesure, la qualité de l'éducation secondaire) ; les droits de la

personne humaine (avec une insistance sur les droits des catégories

vulnérables telles que les femmes, les enfants, la jeune fille, les

minorités) ; le genre ; le développement local ; les

problématiques environnementales

54

(environnement et conservation) ; la recherche et production

(en vue de la mise en place d'un savoir-faire et des solutions adaptées

aux exigences du contexte) ; la santé (notamment la lutte contre le

VIH/SIDA, la santé maternelle et infantile, l'éradication des

maladies liées à la pauvreté, l'accès pour tous aux

soins de première nécessité...) ; l'eau et

l'assainissement ; l'humanitaire ; les questions de gouvernance (lutte contre

la corruption, liberté d'expression...) ; l'agriculture (formation aux

techniques agricoles et aux métiers du secteur agropastoral...).

Le tableau ci-dessous (fig.1) récapitule les divers

domaines dans lesquels interviennent les

structures identifiées.

55

Tableau 2: Matrice d'intervention des OING

présentes dans le Centre

|

Domaines d'intervention

ONG

|

Agriculture

|

Développement local

|

Droits de l'Homme

|

Eau et assainis- sement

|

Education

|

Environnement

|

VIH/SIDA

|

Humanitaire (urgences)

|

Santé

|

1.

|

CARE

|

|

X

|

X

|

|

|

|

X

|

X

|

X

|

2.

|

COE

|

|

X

|

|

|

X

|

|

X

|

|

|

3.

|

Catholic Relief Services

|

|

|

|

|

|

|

X

|

|

X

|

4.

|

Counter Part Intl.

|

|

X

|

|

|

X

|

|

|

|

|

5.

|

FAIRMED

|

|

|

|

|

|

|

|

|

X

|

6.

|

France Volontaires

|

|

X

|

|

|

X

|

X

|

|

|

|

7.

|

Geoaid

|

X

|

X

|

|

|

|

|

|

|

X

|

8.

|

GVFI

|

|

|

|

|

|

|

|

|

X

|

9.

|

Helen Keller International

|

|

|

|

|

|

|

|

|

X

|

10.

|

INADES

|

X

|

X

|

X

|

|

X

|

|

|

|

|

11.

|

International Medical Corps

|

|

|

|

|

|

|

X

|

X

|

X

|

12.

|

MSH

|

|

|

|

|

|

|

|

|

X

|

13.

|

MSF

|

|

|

|

|

|

|

X

|

X

|

|

14.

|

Plan Cameroon

|

|

|

X

|

X

|

X

|

|

X

|

X

|

X

|

15.

|

PSI/ACMS

|

|

|

|

|

|

|

X

|

|

X

|

16.

|

Planète Urgence

|

|

X

|

|

|

X

|

X

|

|

|

|

17.

|

Sight Savers Intl.

|

|

|

X

|

|

|

|

|

|

X

|

18.

|

SNV

|

X

|

X

|

|

X

|

|

|

|

|

|

19.

|

SOS Villages d'enfants

|

|

X

|

X

|

|

X

|

|

X

|

|

X

|

20.

|

UICN

|

|

|

|

|

|

X

|

|

|

|

21.

|

VSO

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

22.

|

WCS

|

|

|

|

|

|

X

|

|

|

|

23.

|

|

WWF

|

|

|

|

|

|

X

|

|

|

|

|

|

Total par domaine

|

3

|

9

|

6

|

2

|

11

|

5

|

9

|

5

|

17

|

Source: Tsafack Judith

56

La lecture de cette matrice nous permet de constater qu'un

accent particulier est mis sur les domaines identifiés comme

étant les plus sensibles. Il est important de remarquer que ces aspects

sont tous liés aux Objectifs du Millénaire pour le

Développement (OMD) dont le but principal est de réduire

l'état de précarité dans lequel vivent certaines

populations de la planète. Parmi ceux-ci, on retrouve la santé

(OMD 4 : Réduire la mortalité infantile, OMD 5 : Améliorer

la santé maternelle, OMD 6 : Combattre le VIH/Sida, le paludisme et

d'autres maladies) ; l'éducation (OMD 2 : Assurer l'éducation

primaire pour tous), le développement (OMD 8 : Mettre en place un

partenariat mondial pour le développement), l'environnement (OMD 7 :

Assurer un environnement durable).

Le graphique ci-dessous représente une

répartition des divers domaines d'intervention en fonction de leur

importance.

Graphique 2: Répartition des OING par domaine

d'intervention

Urgences

Humanitaires

7%

Eau et

Assainissement

6%

Gouvernance

4%

Agriculture

4% VIH/SIDA

Répartition par domaine

d'activité

Santé

24%

12%

Education

14% Droits de l'Homme

10%

Environnement

7%

Développement local

12%

Source : Judith Tsafack

Ce diagramme nous montre que 24% des OING présentent

dans le Centre interviennent dans le domaine de la santé, 14 % dans

l'éducation, 12% dans le VIH/SIDA, 12% également dans le

développement local. S'agissant de la santé et le VIH/SIDA, cet

engouement des OING est en partie justifié par l'intensité de la

lutte contre cette pandémie qui touchait 5,5% de la population

camerounaise en 2004 et le paludisme dont le taux de

57

prévalence national était d'environ 40% la

même année.56 A cela s'ajoute la prise en charge de la

santé maternelle et infantile. D'ailleurs, selon le Document de

Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE), le nombre de femmes qui

décèdent à la suite d'un accouchement au Cameroun est

passé de 430 à 669 pour 100.000 naissances entre 1998 et 2004.

Nous notons ainsi une dégradation de la situation sanitaire qui appelle

à une intensification des efforts de la part des différents

acteurs en matière de santé. De plus, le domaine de la

santé à lui seul est évoqué dans trois OMD à

la fois (OMD 4 : Réduire la mortalité infantile, OMD 5 :

Améliorer la santé maternelle, OMD 6 : Combattre le VIH/Sida, le

paludisme et d'autres maladies), et le rôle des OING consiste entre

autres à la poursuite de ces objectifs, ce qui peut justifier qu'elles

soient un certain nombre à se préoccuper de ces questions.

Il en ressort également que 12% de ces organisations

interviennent dans des questions de développement local. Dans le cadre

des thématiques d'intervention, le terme développement local

désigne l'ensemble des actions dont le but immédiat est

l'augmentation du niveau de revenu des populations locales. Une telle

proportion justifie la précarité dans laquelle vivent les

populations de notre région d'étude. Si le niveau de vie dans la

ville de Yaoundé semble relativement élevé, on ne saurait

faire le même constat pour les autres départements. En outre, dans

la région, il existe un besoin réel de maîtrise et

réduction du taux de chômage des jeunes.

Quant à l'éducation, elle mobilise 14% des OING,

l'éducation primaire constituant la principale priorité.

Malgré une légère hausse du taux de scolarisation primaire

au Cameroun entre 2001 et 200757, il faut reconnaître que la

qualité de l'éducation continue de poser problème. En

plus, le poids de la culture camerounaise contribue à la

sous-scolarisation de la jeune fille, ce qui pousse un nombre

considérable d'organisations sensibles à la question du genre

à s'intéresser à l'éducation de la jeune fille.

La protection de l'environnement dans l'ensemble occupe

également une place de choix parmi les objectifs définis. 7% de

la population étudiée y consacre des activités. On

retrouve d'ailleurs pas moins de trois organisations spécialisées

sur les questions liées à l'environnement. En effet, cet

intérêt des OING pour l'environnement peut se justifier par

l'augmentation des atteintes à la biodiversité (exploitation

abusive des ressources forestières, le braconnage...). Néanmoins,

leurs interventions dans la région du Centre concernent beaucoup plus

l'appui au gouvernement en matière de définition des

stratégies de protection

56 Institut National de la Statistique, Rapport

Enquête Démographique et de Santé Cameroun (EDSC),

2004.

57 Document de Stratégie pour la Croissance et

l'Emploi, Cameroun, 2009.

58

de l'environnement et des espèces menacées, les

actions de terrain se focalisant sur d'autres régions.

Les droits de la personne humaine, l'eau et l'assainissement

ainsi que l'assistance humanitaire font l'objet d'un certain

intérêt (23% pour les trois réunis). Les sujets les moins

traitées sont ceux relatifs à la gouvernance et à

l'agriculture58. Ces secteurs réunis intéressent moins

de 10% des structures recensées.

Si cette répartition selon les domaines

d'activités révèle une certaine pertinence, d'autres

facteurs peuvent être pris en compte pour effectuer cette

classification.

? Les ressources humaines

Les OING présentent dans le Centre agissent parfois

dans des domaines similaires, mais leurs actions n'ont pas

nécessairement une ampleur identique. Celle-ci varie notamment en

fonction des capacités d'intervention de l'une ou l'autre structure.

Pour évaluer ces dernières, l'on pourrait se

référer à un indicateur de capacité, à

l'instar de la dotation en ressources humaines qui constitue une clé du

succès des actions de ces organisations.

L'observation de la réalité de l'oeuvre des ONG

internationales dans la région Centre du Cameroun révèle

une grande disparité en termes de personnel déployé. En

effet, elles emploient plus d'un millier de personnes, sans distinction de

genre avec une moyenne d'environ 73 employés par organisation.

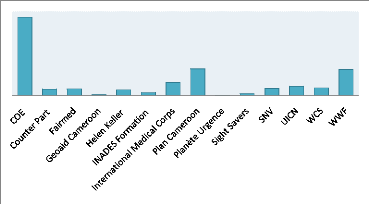

L'histogramme ci-dessous montre une répartition des organisations en

fonction du nombre d'employés recensés.59

58 Le secteur agricole camerounais est pourtant en

pleine effervescence, mais ici, l'Etat agit en collaboration principalement

avec les institutions internationales et interétatiques ainsi que les

organismes de coopération. Au niveau national, il fait participer les

collectivités territoriales ainsi que les ONG et associations

nationales.

59 Le personnel dont il est question concerne l'ONG

dans son ensemble, les employés peuvent donc être affectés

à des tâches effectuées dans des régions autres que

le Centre. Par ailleurs, une distinction n'a pas été faite entre

le personnel permanent salarié d'une part, et le personnel temporaire

non salarié d'autre part, constitué de volontaires,

bénévoles, stagiaires.

59

Graphique 3: Effectif des employés par

OING

418

35 36 6 31 17

71

143

2 11 38 50 42

140

Source : Judith Tsafack

Il ressort de cette représentation que, dans la

région du Centre, l'on peut distinguer en fonction du personnel

employé d'une part des structures qui comptent plus d'une centaine

d'employés, et que l'on peut qualifier de « grandes » OING, il

s'agit de l'Association COE (41%), Plan Cameroun (14%), WWF (14%). D'autre part

des « petites » structures qui comptent quant à elles moins

d'une trentaine d'employés à l'instar de Inades Formation (2%),

GVFI (2%), Geoaid (1%), Helen Keller (1%), France Volontaires (1%),

Planète Urgence (moins de 1%). Cette

hétérogénéité apparente s'explique part le

fait que certaines « grandes » structures mobilisent un effectif

considérable afin de faire face à leurs besoins d'intervention

dans des domaines assez variés. De plus, leurs zones

géographiques d'intervention couvrent plusieurs régions du

Cameroun dans lesquelles elles possèdent parfois des bureaux. C'est le

cas par exemple de :

? Associazione COE (Zone d'intervention : Centre, Nord, Ouest,

Extrême-Nord, Littoral. Bureaux régionaux : Mbalmayo, Garoua,

Bafoussam, Douala).

? Plan Cameroon (Zone d'intervention : Centre, Est,

Nord-ouest, Nord, Adamoua et

Extrême-Nord. Bureaux régionaux : Yaoundé,

Bertoua, Bamenda, Garoua et Maroua). ? WWF (Zone d'intervention : Centre, Est,

Sud, Sud-ouest. Bureaux régionaux :

Yokadouma, Campo'o Man, Jengi).

A l'opposé, d'autres organisations, les « petites

», optent pour des tâches beaucoup plus ciblées,

généralement dans un domaine bien spécifique

requérant une expertise certaine.

60

Ces structurent utilisent alors un personnel dont l'effectif

est beaucoup moins important, mais avec des qualifications beaucoup plus

poussées. Elles se constituent dès lors comme un soutien

technique pour le gouvernement et leur rôle consiste ainsi à

conseiller les instances publiques sur les décisions à prendre,

à les accompagner dans l'exécution des décisions prises et

à jouer un rôle de plaidoyer lorsque ces dernières

s'écartent de ce qui est considéré comme la norme à

suivre. Il faut également observer qu'il s'agit pour certaines d'entre

elles, des organisations de volontariat international. Elles utilisent un

modèle qui selon elles ne nécessitent pas absolument un effectif

élevé au niveau du Cameroun. Elles sont tout simplement des

plateformes d'interface entre les organisations locales nécessiteuses

d'une expertise donnée et le volontaire qui est disposé à

mettre ses connaissances et compétences au profit de l'organisation

locale identifiée par l'OING. Les volontaires quant à eux,

viennent souvent d'un pays étranger, la France pour Planète

Urgence et depuis quelques années, de plusieurs pays du monde en ce qui

concerne France Volontaires. Nous constatons que les organisations de

volontariat international disposent d'une petite équipe de coordination

au Cameroun. Les volontaires sont soit des salariés en Occident qui

profitent de leur congé pour mener une action sociale au Cameroun, soit,

de jeunes volontaires qui viennent séjourner au Cameroun pour une

durée d'un à deux ans afin de mettre leur connaissance au profit

des organisations locales, et en retour acquérir une expérience

professionnelle.

D'autres par contre, bien qu'installées dans la

région du Centre, n'y mènent aucune action. Leurs locaux de

Yaoundé servent en effet de bureau de coordination. C'est le cas de VSO,

Counter Part International ....

Les ressources humaines peuvent également être

scindées en fonction de la nationalité d'origine. On peut

distinguer d'une part les employés nationaux, d'autre part, les

employés internationaux. De manière générale, 94%

des employés sont des camerounais, alors que seuls 6% sont d'origine

étrangère. C'est dire que ces structures prennent en compte le

capital humain local dans la réalisation de leurs activités. Nous

constatons ainsi que dans l'ensemble, les OING font plus recourt au personnel

local qu'au personnel international. D'un côté, on peut se dire

que le personnel international, généralement à des postes

de management coûte extrêmement cher pour l'organisation. Et d'un

autre coté, l'Etat du Cameroun se rassure lors de la signature de

l'Accord d'Etablissement de l'OING au Cameroun qu'elle emploiera à une

certaine proportion la main d'oeuvre locale. Ce personnel varie en fonction des

domaines d'intervention. On y retrouve des spécialistes de la

santé pour celles exerçant dans le domaine de la santé et

du VIH Sida, les spécialistes de l'éducation pour le domaine de

l'éducation, des

61

ingénieurs pour la thématique Eau et

Assainissement, des juristes pour des questions de droits de l'Homme, des

Ecologistes, Environnementalistes et Socio économistes pour des

questions de Conservation et environnement, des sociologues, anthropologues et

économistes pour des questions de développement, pour ne citer

que ceux-là. A cela, s'ajoute le personnel administratif et financier.

Il faut préciser ici que les locaux sont présents à tous

les niveaux de responsabilité et occupent quelquefois des positions

hiérarchiques considérables notamment celles de Directeur

national : COE (Mr MBARGA Georges Alex), Fairmed (Dr UM BOOCK), INADES

Formation Cameroun (Mme MBEZELE Elisabeth Epse MBALLA)...

L'aspect genre retient également notre attention dans

cette étude. Des treize OING ayant répondu à la question

sur le nombre d'hommes et femmes employés, nous constatons qu'elles

emploient 62% d'hommes contre 38% de femmes. Nous constatons ainsi que, si

certaines d'entre elles accordent une attention particulière à

l'aspect genre dans le recrutement du personnel, il n'en est de même pour

d'autres. Spécifiquement, le COE est celle qui prend le plus en compte

l'approche genre dans le recrutement de son personnel.

Graphique 4: Répartition du personnel des OING en

fonction du genre

Approche Genre

FEMMES

38%

HOMMES

62%

Source : Judith Tsafack

Contrairement à ce qui est constaté dans la

majorité des cas, le COE emploie 214 femmes contre 204 hommes, soit 67%,

donc plus de femmes que d'hommes ! Ceci pourrait se justifier non seulement par

le souci d'équilibre entre les genres, mais aussi et surtout par la

nature des thématiques dans les quelles cette organisation intervient.

Il s'agit notamment la santé, l'éducation, la formation

professionnelle en Industrie d'Habillement (IH) et l'Economie Sociale et

Familiale (ESF). Apparemment, ce sont des domaines qui font

considérablement appel à une main d'oeuvre féminine

(infirmières, aides-soignantes, institutrices, enseignantes

62

d'ESF et IH). Dans cette même logique, Counter Part

International emploie environ 46% de femmes et Sight Savers International en

compte 36%.

Si la prise en compte des ressources humaines donne une

idée assez précise des capacités d'intervention de ces

structures, l'analyse de leurs ressources financières apporte un

complément d'information indispensable à une étude

pertinente.

? Les ressources financières

Les ressources financières sont une condition sine qua

none au fonctionnement de toute structure, entreprise, organisation et les OING

ne sont pas en reste. Si les capacités en termes de personnel

déployé permettent une certaine évaluation de l'ampleur de

l'action des OING dans le Centre, la prise en compte des moyens financiers

mobilisés pour la réalisation des différentes actions

donne également un aperçu assez révélateur de

l'étendue de leur oeuvre. L'histogramme60 ci-dessous

présente la répartition des OING en fonction de leurs

capacités financières. Il prend en compte uniquement la moyenne

du budget annuel de chaque structure.

Graphique 5: Ressources financières par

OING

Budget annuel moyen (en euros)

|

9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000

1000000

0

|

|

|

Source : Judith Tsafack

60 Seules les organisations ayant acceptées de

nous fournir leurs données financières sont

présentées dans ce graphique.

63

Dans cet histogramme, on constate une certaine divergence

quant aux ressources financières mobilisées. L'ensemble des OING

ici considérées réuni un montant d'environ 30 millions

d'euros par an, pour une moyenne de près de deux millions et demi

d'euros par structure. Cette statistique ne ressort pas toutefois la grande

variabilité que l'on peut constater d'une organisation à l'autre.

Parmi les 23 OING répertoriées desquelles 18 nous ont

accordé une collecte d'informations, une moyenne de 60% a accepté

de nous fournir des informations sur leur budget annuel ainsi que les sources

de financement. Pour d'autres, les informations financières sont des

données sensibles qu'elles ne souhaitent pas partager. Le budget le plus

considérable est celui de Plan Cameroon qui tourne autour de huit

millions et demi d'euros (5 milliards de FCFA), soit plus du triple de la

moyenne !61 Dans cette catégorie, on retrouve d'autres

organisations à l'instar du WWF avec plus de quatre millions et demi

d'euros (3 milliards de FCFA), Counter Part nantie à peu près de

la même dotation financière, et trois millions d'euros (un peu

plus de 1,9 milliards de FCFA) pour la SNV. Par ailleurs, on retrouve

également des ONG avec des budgets beaucoup plus modestes comme Inades

Formation qui dispose 305 000 euros (soit environ 200 millions de FCFA) et

Planète Urgence avec 200 000 euros (plus de 131 millions de FCFA)...

Cette disparité entre les différentes enveloppes

budgétaires s'explique d'une part par les méthodes de

mobilisation des ressources financières, et d'autre part par le poids

des partenaires financiers. Ainsi, certaines OING possèdent des

mécanismes assez variés pour la récolte fonds ou

plutôt d'accès au financement. Pour la plupart, elles

reçoivent un financement de base et de façon

régulière de leur siège. En plus de ces financements

s'ajoutent les diverses subventions, les contributions des particuliers et des

entreprises. A côté de cela, certaines dans le cadre des

partenariats avec les bureaux nationaux62 de l'ONG en Occident,

reçoivent des fonds pour le financement des projets précis, c'est

le cas de Plan Cameroon et du WWF. Des OING telles que Counter Part

International et la SNV reçoivent des fonds du gouvernement de leur pays

d'origine, respectivement le Département d'Etat américain

à l'Agriculture et la Direction Générale de la

Coopération Internationale du Ministère néerlandais des

Affaires Etrangères (DGIS). De cette étude, il ressort

également que la crise financière en Europe a eu un impact

considérable sur les budgets des OING et elles

61 Seul le budget annuel global est pris en compte

ici. Abstraction est faite des autres paramètres de comparaison. Une

répartition par projet aurait été plus pertinente, mais

elle a été rendue impossible du fait de l'inaccessibilité

d'une telle statistique auprès des structures enquêtées.

62 Les bureaux nationaux sont des

représentations nationales de l'ONG. Elles se retrouvent

généralement dans les pays dits du Nord. Leur travail consiste

à mobiliser des fonds dans leurs pays pour soutenir les bureaux

programmes qui se trouvent dans les pays en développement.

64

réfléchissent désormais à nouer

des contacts avec de nouveaux partenaires financiers, à des alternatives

qui pourront leur permettre de traverser cette période difficile.

Outre cette classification qui nous a permis de prendre

conscience du profil pluriel des OING que l'on retrouve dans notre

région d'étude, l'environnement dans lequel elles évoluent

constitue également une donnée qui permet de rendre compte

fidèlement de leur action.

|