|

RÉPUBLIQUE DU MALI

UN PEUPLE-UN BUT-UNE FOI

ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE BAMAKO

ANNÉE SCOLAIRE 20006-2007

MÉMOIRE PROFESSIONNEL

PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

MATHÉMATIQUES

UNE SÉQUENCE D'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DE LA

GÉOMÉTRIE PLANE DANS L'ENVIRONNEMENT GEOGEBRA

PRÉSENTÉ ET SOUTENU PAR

SALOUM TOURÉ ET SINALY DISSA

SOUS LA DIRECTION DE

DR MAMADOU SANGARÉ

Sommaire :

Introduction................................................................

A. Partie

théorique..................................................................

I. La notion de figure et de dessin en

géométrie..........................................

II. Présentation du logiciel

GeoGebra ......................................................

III. Les apports du logiciel GeoGebra dans

l'appréhension de la notion de figure

géométrique................................................................................

IV.Le rôle de la figure dans

l'argumentation .............................................

B .PARTIE

EXPERIMENTALE................................................

I. Méthodologie :

.............................................................................

II. Description et analyse de la

séquence.................................................

III. Analyse des résultats de

l'expérimentation .........................................

IV.Synthèse des

résultats....................................................................

V.

Discussion.................................................................................

C.

CONCLUSION........................................................................

ANNEXES.........................................................................................

INTRODUCTION

L'informatique et les ordinateurs sont de plus en plus

présents dans les différentes professions et interviennent dans

tout un ensemble de pratiques sociales : optimisation et recherche

opérationnelle, automatisation, consultation des bases de

données, écritures d'articles ou de rapport etc.

Durant ces deux ans, nous entendons parler de T.I.C.E

(Technologie de l'information et de la Communication pour l'Enseignement). Nous

n'en avions pas entendu parler pendant nôtre passage à la

faculté. Mais nous étions convaincu que l'utilisation de ces

« nouvelles » technologies dans l'enseignement semble

être un bon moyen de rendre attractif une séance, de comprendre

une notion mathématique ou en encore de « varier »

un enseignement.

La présence de salles d'informatique dans la plupart

des lycées et l'intérêt que porte les élèves

pour l'ordinateur sont venus renforcer nôtre motivation à vouloir

intégrer les T.I.C (Technologie de l'Information et de la Communication)

dans l'enseignement de mathématiques.

Nous avons découvert que l'ordinateur permet de

rechercher et d'observer des lois expérimentales dans deux champs

naturels d'application interne des mathématiques : les nombres et

les figures du plan et de l'espace. Cette possibilité

d'expérimenter, classiquement plus propre aux autres disciplines, doit

ouvrir largement la dialectique entre l'observation et la démonstration,

et, sans doute à terme, changer profondément la nature de

l'enseignement.

Face à une telle importance accordée à

l'intégration des T.I.C.E dans l'enseignement des mathématiques,

l'analyse de la question suivante devient cruciale.

« Est-ce possible d'engager nos élèves

dans une situation d'enseigement-apprentissage avec

l'ordinateur ? »

Nous avons alors décidé de faire un travail de

réflexion commune sur cette question. En étudiant

précisément l'utilisation d'un logiciel de

géométrie dynamique : GeoGebra. Pour cause, l'enseignement

de la géométrie pause beaucoup de problème dû au

statut de ses objets en environnement papier/crayon. De plus, les instructions

officielles (programmes, savoir faire et découpage de programme) du Mali

n'exigent pas un environnement de travail (papier/crayon ou ordinateur) pour

l'enseignement/apprentissage de la géométrie en

10ème Science.

L'apprentissage par l'enseignant de ces

« nouvelles » technologies est une étape que nous

avons trouvé indispensable, mais il nous semble important d'avoir une

véritable réflexion sur ces outils : Quelles potentialités

de ces outils utiliser en fonction des notions enseignées ? A quel

moment de l'étude les utiliser ? Quels sont les apports de cette

utilisation pour notre enseignement ? Pour nos élèves ?

Nous avons donc cherché des outils théoriques de

la didactique des mathématiques. Ceux qui nous ont aidés à

formuler nôtre problématique. Puis nous avons

élaboré une séquence d'enseignement apprentissage que nous

avons expérimentée et analysée.

Le plan de ce mémoire est le suivant :

- Une première partie qui comprend les outils

théoriques qui ont servis à notre travail de réflexion ;

- Une deuxième partie, qui comprend la description de

l'ensemble des séances que nous avons expérimentées et qui

se termine par une analyse des résultats.

- Dans la troisième partie, nous donnons les

conclusions de notre travail de réflexion ;

- La quatrième et dernière partie de ce

mémoire regroupe les documents annexes dont la bibliographie

utilisée dans notre travail.

A. PARTIE THÉORIQUE :

I. LA NOTION DE FIGURE ET DE DESSIN EN

GÉOMÉTRIE

La géométrie a pour objet la construction et

l'étude raisonnée des figures .On peut naturellement se poser la

question :

I.1. Qu'est-ce qu'une figure géométrique

?

Dans les articles abordant ce sujet, peu d'auteurs se risquent

à donner une définition de l'expression « figure

géométrique » mais il est beaucoup question de la relation

entre figure, dessin, représentation...

Platon évoquait déjà se sujet dans La

République (Livre IV) : « ... tu sais aussi qu'ils se servent de

figures visibles et qu'ils raisonnent sur ces figures, quoique ce ne soit point

à elles qu'ils pensent, mais à d'autres auxquelles celles-ci

ressemblent. Par exemple, c'est du carré en soi, de la diagonale en soi

qu'ils raisonnent, et non de la diagonale telle qu'ils la tracent, et il faut

en dire autant de toutes les autres figures. »

Cette phrase contient deux points essentiels : le fait qu'une

figure sert à raisonner, et que le tracé visible n'est que le

représentant d'un objet abstrait. On retrouve ces idées dans les

textes actuels, avec cependant des nuances. Tous s'accordent pour dire qu'un

dessin géométrique n'est pas une figure, bien que l'expression

« tracer une figure » entretienne l'ambiguïté. Pour

certains, le dessin devient figure dès qu'il est complété

par l'énoncé de ses propriétés. Parzysz1(*) (1989) pense que « la

figure géométrique est l'objet géométrique

décrit par le texte qui la définit, une idée, une

création de l'esprit tandis que le dessin en est une

représentation ».

Laborde et Capponi2(*) précisent cette idée en

définissant la figure géométrique comme « relation

entre un objet géométrique et ses représentations

possibles ».

Dans tous les cas, il y a bien, d'une part un objet

idéal, dont on peut énoncer des propriétés et sur

lequel porte le raisonnement, d'autre part des représentations de cet

objet. Il semble que dans l'usage courant, le même mot, par exemple

carré, serve à désigner à la fois l'objet

idéal et les représentations de cet objet.

Comment un élève, au cours de sa

scolarité, prend-il conscience de ce double statut de la figure

géométrique ? Cette prise de conscience est-elle

nécessaire ?

I.2. La figure est elle d'abord un dessin

?

Dans l'article de Laborde et Capponi (1994) il est

évoqué la complexité des rapports entre dessin et objets

géométriques : le dessin géométrique n'est pas

nécessairement interprété par son lecteur comme renvoyant

à un objet géométrique. De plus un même dessin peut

avoir de multiples interprétations (selon les connaissances du lecteur

mais aussi selon la nature du dessin, le contexte). Parzysz (1986)3(*) souligne aussi ce

problème : « la représentation [d'une figure] se

révèle par nature insuffisante, de l'ordre de la métaphore

en quelque sorte, et l'interprétation nécessaire qu'en fait le

récepteur pour lui donner un sens risque alors d'être abusive

». Pour lui l'interprétation peut se faire grâce à une

certaine connivence entre l'auteur de la représentation et son lecteur

(le récepteur). Cette connivence porte :

- sur la nature des êtres représentés

(basés sur un certain nombre d'archétypes : point, segment,

cercle, etc.) ;

- sur le fait que certaines figures ne sont pas

représentables (droites, plans).

Un dessin peut rendre compte des propriétés d'un

objet géométrique mais il ne peut pas définir

complètement cet objet. La pratique de la géométrie

nécessite donc, comme le dit Arsac (1992)4(*) « un aller retour constant entre le dessin et un texte,

un énoncé ». Par exemple, c'est en revenant à

l'énoncé que l'on décide de la validité d'une

conjecture en prenant en compte ce qui est donné en hypothèse ou

ce qui peut s'en déduire.

Par son caractère figé, on ne peut pas savoir

exactement ce qui est propre à l'objet mathématique ou ce qui

dépend seulement de la configuration. Par exemple, le fait que

l'orthocentre se trouve à l'intérieur d'un triangle est une

propriété qui pourrait sembler vraie sur un grand nombre de

dessins (Arsac, 1992, page 174).

C'est pourquoi les possibilités de modifications

interactives d'un dessin à l'aide d'un logiciel comme GeoGebra parait

intéressantes.

I.3. Le dessin et la figure en

papier/crayon :

Dans l'enseignement/apprentissage de la

géométrie en papier/crayon les figures ne sont pas modifiables.

La validation d'une construction devient très difficile voire même

impossible.

Les instruments de l'environnement papier/crayon (crayon,

équerre, règle, compas etc.) cachent des propriétés

géométriques importantes dans l'appréhension d'une figure.

Puisqu'ils ne mettent pas assez d'outils de validation à la disposition

des élèves lors de la construction.

Cet environnement favorise aussidles évidences

mathématiques implicites (par exemple l'intersection de deux objets

géométriques) qui diminuent la rigueur dans la construction d'une

figure géométrique.

Par contre, lors des situations problèmes, les

élèves ont parfois besoin de se confronter au réel pour

faire interagir les différents sens (vue, toucher...) et les

associations mentales. Dans ces cas, la réalité virtuelle

proposée par un logiciel pourrait tout à fait évacuer des

entrées importantes pour l'élève (la représentation

en trois dimension par exemple).

Ceci implique de ne pas omettre d'enseigner en classe

l'utilisation des outils (crayon, équerre, règle, compas etc.)

qui seraient absente dans le cas d'une utilisation systématique d'un

logiciel de géométrie..

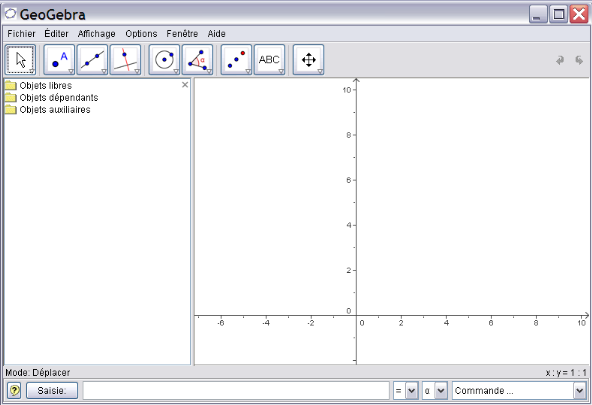

II. PRÉSENTATION DU LOGICIEL

GEOGEBRA :

Que signifie géométrie

dynamique ?

Le terme géométrie dynamique désigne

à la fois l'environnement géométrique et l'ensemble des

outils qui permettent d'explorer de façon interactive les

propriétés des objets géométriques en effectuant

des opérations de nature géométrique : tracé de

courbe, transformation géométrique, projection, etc., tout en

respectant les contraintes du milieu géométrique :

parallélisme et orthogonalité en géométrie

euclidienne, par exemple.

La plupart du temps, ce terme désigne les logiciels qui

offrent un tel environnement de travail. Ils offrent une panoplie d'outils qui

permettent d'explorer de façon étendue différentes

propriétés géométriques.

II.1.Description et historique du

logiciel GeoGebra :

GeoGebra est un logiciel de géométrie dynamique

qui permet de manipuler des objets géométriques du

plan (cercle, droite et angle, par exemple) et de voir

immédiatement le résultat, de plus il admet un ensemble de

fonctions algébriques.

Lorsqu'on compare les figures faites avec GeoGebra au

tracé sur feuille de papier, son intérêt tient à ce

qu'il soit possible d'établir des liens entre les différents

objets (par exemple, parallélisme et bissectrice d'un angle) et le

logiciel maintient ceux-ci après un

« Déplacement ».

Il est principalement utilisé par des enseignants, mais

toute personne souhaitant explorer de façon visuelle les transformations

euclidiennes dans le plan en tirera profit.

Ce logiciel est en théorie, fonctionnel sur tout

système d'exploitation : Windows, Linux, Mac OS, etc. Il suffit de

le lancer via Internet, il vient généralement avec la

distribution récente.

Une fois le logiciel lancé, l'utilisateur peut

manipuler les différents objets géométriques de base dans

un plan : cercle, droite, angle, etc. Il peut aussi s'exécuter depuis un

poste d'ordinateur non connecté à Internet en le

téléchargeant.(Voir le site officiel en annexe).

C'est un logiciel libre et gratuit. Il est distribué

sous la licence GNU, c'est à dire tout le monde peut l'utiliser,

l'étudier le modifier et le redistribuer. Dans tous les cas, certaines

restrictions s'appliquent, mais aucune qui empêche de l'utiliser et de le

répliquer autant que souhaité.

Il a été développé par

Markus Hohenwarter, professeur autrichien travaillant à

l'Université de Salzbourg, qui ne le maintient plus depuis

l'été 2006. Le développement et la maintenance du logiciel

sont effectués par une autre personne.

II.2. Quelques utilisations possibles du logiciel

dans l'enseignement des maths au lycée :

Comme décrit précédemment,

géométrie dynamique, algèbre et calculs s'associent pour

former GeoGebra. C'est un logiciel, qui associe

géométrie et algèbre comme des partenaires d'égale

importance.

De la manière la plus simple, on peut faire des

constructions contenant des points, des vecteurs, des segments, des droites, et

des coniques aussi bien que des fonctions, qui peuvent être

modifiées ensuite dynamiquement à la souris. D'une autre

manière, la saisie telle que : g: 3x + 4y = 7 ou: c: (x - 2)2 + (y - 3)2

= 25 est possible, et une gamme de commandes contenant différentiation

et intégration est à votre disposition.

La caractéristique la plus remarquable de GeoGebra est

la double perception des objets : chaque expression de la

« Fenêtre Algèbre » correspond à un

objet dans « la Feuille de Travail » et vice versa

(voir fenêtre de démarrage en annexe).

Les exploitations pédagogiques possibles sont :

- Le professeur pourra l'utiliser dans le cadre de la

préparation de ses cours pour produire certaines constructions de figure

géométrique du plan difficilement réalisable en papier/

crayon (par exemple l'ellipse) ;

- L'utiliser autour d'un projecteur (ou dans une salle

d'informatique) pour faire voir aux élèves les cas de figures

possibles et les invariants d'une construction géométrique

à l'aide du « déplacement » .

III. LES APPORTS DU LOGICIEL GEOGEBRA DANS

L'APPRÉHENSION DE LA NOTION DE FIGURE

GÉOMÉTRIQUE :

L'utilisation de GeoGebra peut aider les élèves

à comprendre le rôle des propriétés

géométriques dans la définition d'un objet. Il permet de

construire soit des éléments de base (points, droites....) soit

des objets définis par des relations aux éléments

déjà tracés.

Pour obtenir, à partir de deux points A et B, un

parallélogramme ABCD, un élève peut tracer « au

jugé », des droites de base, c'est-à-dire qu'il se fie

à sa perception visuelle : « ça à l'air d'un

parallélogramme ». Bien qu'il n'ait nullement enregistré que

les droites tracées sont parallèles, il pense avoir

réalisé la tâche demandée. Si alors, on lui demande

de déplacer le point A, le parallélogramme se déforme en

un quadrilatère dont les côtés ne sont plus

parallèles, ce qui invalide sa construction. Il peut alors mieux

comprendre la nécessité d'utiliser les propriétés

de la figure pour définir les éléments à

construire. Ceci est particulièrement flagrant pour certaines

constructions comme celle d'une tangente à un cercle passant par un

point donné. En papier/crayon, les élèves ont tendance

à procéder empiriquement en faisant tourner la règle

autour du point, et il est très difficile de disqualifier leur

procédé : pour eux, la droite tracée respecte bien la

caractéristique d'une tangente. Avec un logiciel comme GeoGebra, un tel

procédé au jugé sera immédiatement invalidé

par un déplacement, mais alors, cette sanction ne sera pas perçue

comme une contrainte arbitraire fixée par l'enseignant ; « le

dispositif oblige à la distinction entre tracé et

procédé de tracé . D'autre part, l'enseignant est absent

du processus de communication au dispositif ».

De plus, la possibilité de modifier le dessin en

déplaçant les points de base a le même effet que la

construction en papier/crayon de plusieurs figures correspondant au même

énoncé : elle met en évidence les invariants et est ainsi

source de conjectures et de questionnements.

En effet un GeoGebra-dessin5(*) possède en quelque sorte une mobilité

intelligente qui offre à un objet géométrique une nouvelle

représentation. Un dessin appartient à l'univers des

représentations possibles d'un objet géométrique. A partir

d'un GeoGebra-dessin on peut décrire une large partie de cet univers

avec rapidité et simplicité. Ceci offre ainsi un formidable outil

pour conjecturer.

IV. LE RÔLE DE LA FIGURE DANS LA

DEMONSTRATION :

Au second cycle de l'enseignement fondamentale et encore

souvent au lycée, les élèves ont du mal à se

convaincre du fait qu'un dessin ne suffit pas pour démontrer une

propriété. Mais les élèves font-ils la

différence entre démonstration et argumentation ? En effet, si

pour eux démontrer signifie argumenter, alors un dessin est un bon

argument pour convaincre ses pairs. C'est d'ailleurs un point

développé par (Arsac 1992, page 175) : « On constate donc

que la démonstration en géométrie présente des

difficultés particulières à cause du statut de l'objet sur

lequel elle porte. Ceci constitue une spécificité par rapport

à la démonstration en arithmétique par exemple ».

Comme nous avons pu le constater dans le paragraphe

précédent, l'interprétation d'un dessin pose

problème aux élèves. Or ce dessin a un statut qui

évolue tout au long du cursus de l'élève : jusqu'en

cinquième (7e au Mali), l'accent est mis sur la

précision du tracé, la description, l'utilisation du

matériel de géométrie ; par la suite, le statut de figure

va évoluer et de nouvelles tâches apparaissent ou disparaissent

(Arsac, 1992, page 167). Certains problèmes sont encore des

problèmes de construction. Mais cette construction peut faire appel

à une propriété et nécessite donc un raisonnement,

voire même une démonstration. La tâche peut être aussi

compliquée afin d'obliger l'élève à utiliser une

propriété (par exemple le professeur peut décider

d'interdire l'utilisation de la règle ou de l'équerre).

Avec l'apparition progressive de la démonstration (qui

apparaît dès la 7e sous la forme de « courtes

séquences déductives »), le dessin est un outil, en ce sens

qu'il peut aider l'élève à plusieurs niveaux :

1) Visualiser :

passer du registre du langage naturel au registre graphique (au sens de

Raymond Duval, 1993) aide à avoir une meilleure perception d'une

situation. De plus l'illustration d'un théorème par un dessin

permet de se construire une image mentale à laquelle on peut faire appel

lors de la résolution d'un problème ;

2) Conjecturer : à partir de

plusieurs dessins, on peut voir apparaître un invariant qui peut donner

lieu à une propriété qu'il faudra démontrer ;

3) Démontrer : à

partir d'un énoncé, faire un dessin codé comportant les

données aide à reconnaître des configurations et donne une

idée des propriétés à utiliser. Dans les exercices

de géométrie, la tâche « faire un dessin »

disparaît peu à peu. Cependant elle doit être un geste

automatique pour l'élève ;

4) Se convaincre : un

dessin peut servir à illustrer une propriété mais peut

être aussi un contre-exemple.

Dans chacun de ces actes le dessin a un statut

différent et l'élève ne s'y retrouve pas forcément.

L'élève doit parfois constater des choses sur un dessin

(lorsqu'il conjecture ou qu'il donne un contre-exemple) mais il n'aura pas le

droit de le faire lorsqu'il s'agit de faire une démonstration. Ainsi, un

élève peut être tout à fait convaincu d'une

propriété alors que ce n'est encore qu'une conjecture. Par

exemple en 8e, les élèves doivent conjecturer le

théorème suivant : « Dans un triangle, si une droite passe

par le milieu d'un côté et est parallèle à un

deuxième côté, alors elle passe par le milieu du

troisième côté ». Après avoir fait le dessin,

la plupart des élèves sont persuadés que la droite passe

par le milieu du troisième côté, c'est une évidence.

Ce type de difficulté se retrouve encore en 10e, certains

élèves utilisant en début de démonstration des

évidences visuelles comme si elles étaient des données de

l'énoncé (droites parallèles, vecteurs et angles

égaux).

Par contre, un dessin peut induire en erreur ou donner une

fausse impression et c'est alors la démonstration qui convaincra. C'est

d'ailleurs une des réponse à la question : « pourquoi

démontrer ? ». La démonstration permet de convaincre mais

aussi de comprendre (Arsac, 1992, page 6).

Il faut pourtant noter qu'il est courant et accepté de

prendre certaines informations sur la figure sans justification. Un exemple

simple : sur le segment [AB], placer les points E et F tels que AE = EF = FB.

Tout le monde admettra qu'il y a une seule figure possible, mais ce n'est

jamais démontré et pourtant ce n'est pas un

théorème du cours. De même, pour calculer une mesure

d'angle, on écrira cet angle comme somme d'angles de mesure connue, sans

justifier cette décomposition. C'est la même chose pour un calcul

d'aire. Ainsi, les propriétés d'ordre, de régionalement,

dans certains cas d'intersection, peuvent être généralement

admises directement de la constatation visuelle sur le dessin.

« Le dessin est donc soit superflu soit

indispensable » ( Rolet, 1997)

B. PARTIE EXPÉRIMENTALE :

I. Méthodologie :

Dans cette partie expérimentale les activités

sont définies à partir d'une séquence que nous nommons

« sous séquence3 » (SS3). En fait, c'est lors de

cette sous séquence que nous proposons aux élèves des

activités de constructions géométriques dans

l'environnement du logiciel GeoGebra.

Ainsi nous avons fait ressortir de l'analyse de la

« sous séquence3 » les instructions du logiciel

nécessaire à son exécution. Ce qui fera l'oeuvre d'une

séquence d'enseignement que nous nommons « sous

sequence2 » (SS2).

D'autre part, nous ferons ressortir les instructions du

système d'exploitation de Microsoft Windows (qui est sur les machines

dont nous disposons) et des techniques de manipulation de l'ordinateur

nécessaire à l'exécution de la « sous

séquence2 » par rapport à la « sous

séquence3 ». Nous nommons l'enseignement de ces instructions

du système d'exploitation « sous séquence1 »

(SS1).

Les trois sous séquences définies ci-dessus sont

exécutées en deux séances.

La première séance (Séance1) regroupe les

« sous séquence1 » et « sous

séquence2 ». Et la deuxième séance

(Séance2) pour la « sous séquence3 ».

Par suite Nous analysons pour chaque sous séquence les

comportements des élèves dans l'exécution des

activités. Nous récupérons de plus des productions

d'élèves (qui seront enregistré sur les machines) que nous

analysons par rapport à nôtre problématique.

II. DESCRIPTION ET ANALYSE DE LA SÉQUENCE

Contexte d'étude :

Niveau: 10ème Science

Établissement : Lycée Gandiamory Keïta de

Faso Kanu

Effectif: 10 élèves

Matériels de travail :

Classe : Une salle d'ordinateurs (voir disposition en

annexe)

Logiciel : GeoGebra2.6b pour Windows (le système

d'exploitation le plus fréquent dans les lycées est Windows)

Une fiche élève : La feuille sur laquelle

figure les instructions de la situation.

Le Dossier « GeoGebra »: le dossier dans

lequel se trouve les fichiers qui seront utilisés tout au long de la

séquence.

II.1.SÉANCE1 :

II.1.1.Sous Sequence1 (SS1): (Prise en

main du système d'exploitation).

Les élèves reçoivent

régulièrement des cours d'informatique sous l'environnement

Windows XP.

II.1.1.1. Objectif :

Tester si les élèves ont une maîtrise

suffisante du Système d'Exploitation Windows par rapport à

SS3.

Si le test est concluant nous passons à SS2 sinon nous

faisons une mise en niveau pratique.

II.1.1.2. Liste des instructions du S.E à

utiliser :

- Le fonctionnement de la souris (Pointer, cliquer,

cliquer-glisser, double cliquer et le clic droit) : dans la manipulation de la

barre d'outils de géométrie de GeoGebra les élèves

feront presque toutes les manipulations avec la souris ; ils auront des

dossiers à créer, de même utiliser le

« déplacement ».

- Le clavier (majuscule, minuscule et chiffre) : d'une part

les élèves auront à nommer les dossiers et fichiers qu'ils

vont créer d'autre part ils vont renommer des points sous GeoGebra.

- Gestion de dossiers et Fichiers (création,

ouverture, nomination et copie) : utilisation pratique de la souris et le

clavier, les élèves auront à gérer un

système de dossier pour enregistrer et ouvrir les fichiers dans les

dossiers appropriés.

- La fenêtre de Windows (barre de titre : titre du

document, réduire, maximiser, minimiser et fermer une fenêtre; et

la barre des menus: surtout le menu fichier) : manipulation de la fenêtre

et la gestion du menu fichier pour enregistrer et/ou ouvrir un fichier.

II.1.1.3.SCÉNARIO :

Phase1 : (5 mn)

Phase2 : (15 mn)

a. Objectif:: évaluer le niveau de

maîtrise des élèves sur l'environnement Windows par

rapport à la liste des instructions citées ci-dessus.

b. Test1:

Tâches pour l'élève :

T1). Allumer l'ordinateur.

T2). Retrouver le dossier « GeoGebra »

dans le sous dossier « Logiciel » du sous dossier

« Expérimentation » dans le dossier « Mes

documents » sur le Bureau.

T3). Faire une copie de ce dossier sur le Bureau.

T4).Créer un nouveau dossier sur le Bureau, donner lui

votre prénom en mettant la première lettre du prénom en

majuscule.

T5). Déplacer le dossier

« GeoGebra » dans le dossier précédemment

crée.

T6). Ouvrir le dossier « GeoGebra » pour

voir ce qu'il contient.

Consignes :

Les tâches seront exécutées les unes

après les autres ie pour passer de la tâche Ti à

la tâche Ti+1 il faut avoir les résultats de la

tâche.

c. Eléments d'analyse des

tâches :

T1 : les élèves ne doivent pas

avoir de difficulté dans l'exécution de cette tâche car les

boutons d'allumage de l'ordinateur (ie de l'écran et de l'unité

centrale) ne sont pas cachés et de plus ils sont marqués d'un

symbole qui ne se trouve sur aucun autre bouton .

T2 :

T2.1. La formulation de la question de cette tâche peut

être source de difficulté pour les élèves. Dans les

pratiques de classe, les élèves ont l'habitude de partir toujours

de l'existant (ie ce qu'ils voient) puis chercher et retrouver ce qui est

caché. Dans de tel cas, le professeur peut intervenir en reformulant la

question de cette tâche de la manière suivante :

1. Ouvrir « Mes documents » sur le Bureau

et chercher le dossier « Expérimentation »

2. Ouvrir le dossier »

expérimentation » et retrouver le dossier

« logiciel ».

3. Ouvrir dossier « logiciel » et

retrouver le dossier « GeoGebra ».

T2.2. Retrouver un objet parmi plusieurs et de

différents types peut être difficile si le nombre d'objets est

très élevé.

Le professeur pourrait intervenir en guidant les

élèves par des questions qui suivent :

Quelles sont les couleurs des différents objets que

vous voyez ?

Chercher le dossier

« expérimentation » qui est de couleur jaune.

Utiliser la barre de défilement (à

l'extrême droit de la fenêtre) pour voir tous les dossiers.

T3 : Cette tâche peut avoir deux niveaux de blocage

pour les élèves dans son exécution.

D'une part des élèves peuvent penser que

« faire une copie » correspond à l'instruction

« copier » du menu déroulant de la souris. D'autre

part, « faire une copie sur le bureau » peut faire penser

à une action qui doit se passer sur le Bureau.

Le passage de T2 à T3 peut être aussi difficile

pour des élèves. En effet, en T2 il y a un ensemble de

fenêtres ouvertes et l'élève peut vouloir aller

directement au Bureau.

Dans les deux cas ci-dessus le professeur pourrait reformuler

la question de la manière suivante :

1) « Copier » le dossier «

GeoGebra » ;

2) Fermer toutes les fenêtres ouvertes ;

3) « Coller » alors sur le Bureau

à un espace vide

T4 : Ici le fait de ne pas taper sur la

touche « Entrer » du clavier à la fin de la

saisie peut être une source de difficultés pour les

élèves. Si l'élève touche par inadvertance une

autre touche, le nom est aussitôt modifié. En lisant le mot saisi

à l'écran l'élève pense exécuter la

tâche demandée.

Le professeur pourrait les guider en leur demandant de taper

sur la touche « Entrer » du clavier tout juste à la

fin de la saisie.

T5 : Sur le bureau il n y a que 4

icônes ; donc les élèves ne doivent pas avoir de

difficultés car ils connaissent le langage de la souris. Par contre

Ouvrir le dossier « GeoGebra »peut ne pas être aussi

facile car il n'est plus sur le Bureau (l'élève l'a

déplacer dans le dossier qu'il vient de créer). Le professeur

peut alors orienter les élèves avec les questions

suivantes:

Quelle est la dernière action que tu viens de

faire ?

Ouvres alors le dossier que tu viens de créer.

d. Rôle du professeur :

Le professeur se tient dans une position isolée. Si un

élève se bloque le professeur intervient en donnant des

instructions susceptibles de relancer l'activité (sans donner la

réponse ni la méthode de l'atteindre mais plutôt des

indices) de cet élève sans pour autant déranger ou

arrêter les autres. Au niveau de « 6. »Le dossier

« GeoGebra » est aussi accessible à partir du

dossier Binôme (i) qu'à partir du dossier « Mes

documents ».

Bilan 1.1

a. Éléments

d'évaluation:

L'exécution correcte du test1 se vérifie en

regardant le chemin d'accès du dossier « GeoGebra »

dans la barre d'adresse de la fenêtre. Le professeur donne alors des

indications sur le contenu de ce dossier.

b. Institutionnalisation de

« copier/coller »:

Si on fait la copie d'un dossier, ce dossier devient

accessible à partir de deux emplacements (i.e. l'emplacement d'origine

et là où on a fait la copie).

Phase3:(15 mn)

Dans cette phase les élèves seront

groupés en binômes. Cette réorganisation de la salle nous

permettrait d'avoir des binômes de niveau

« équilibré ». Ceci pour une

régulation interne de la classe. Tous les groupes pourront ainsi avancer

ensemble et le professeur gagne du temps puisque les élèves se

comprennent mieux entre eux.

a. Objectifs:

1) Retrouver et ouvrir un fichier à partir du menu

« Fichier » du logiciel GeoGebra.

2) Lorsque GeoGebra est actif permettre aux

élèves de découvrir la possibilité d'ouvrir

plusieurs fichiers «. ggb » et les manipuler en terme de

multi fenêtrage.

b. Test2 :

Tâches pour l'élève :

T1. Changer le Nom du dossier crée individuellement en

« Binôme (i) » (où i est le numéro du

binôme).

T2. Lancer le logiciel GeoGebra à partir de ce dossier

et réduire cette fenêtre.

T3. Fermer toutes les autres fenêtres ouvertes.

T4. Restaurer la fenêtre du logiciel puis enregistrer-le

sous le nom « Essai » dans le dossier « Binôme

(i) ».

T5. Ouvrir à partir de cette fenêtre le fichier

« Activite1.ggb » se trouvant dans le dossier

« TP1 » de GeoGebra

Consignes : l'exécution des

tâches de ce test nécessite les résultats des tâches

de test1.

c. Élements d'analyse des

tâches :

T1: Cette tâche met en jeu la

manipulation direct du menu déroulant qui est connu au préalable

par les élèves, donc ils ne doivent pas avoir de

difficulté dans l'exécution de cette tâche.

T2: Des élèves pourront

s'arrêtés juste après avoir retrouver la feuille

« GeoGebra » au lieu de l'ouvrir. En effet, lorsque

l'élève retrouve le fichier « GeoGebra »

à l'écran, il peut penser l'avoir ainsi ouvert.

T3: les élèves connaissent les

différentes barres d'une fenêtre Windows et les manipulations

qu'ils peuvent en faire, donc l'exécution de cette tâche ne doit

pas poser de difficultés

T4: la feuille du logiciel étant

réduite à la barre des tâches, ouvrir encore cette feuille

peut faire penser à l'élève de passer dans le

système de fichier pour le retrouver puisqu'il ne le voit à

l'écran.

T5: Sous Windows l'exécution des

instructions « ouvrir » et

« enregistrer » du menu « Fichier »

amène par défaut le dossier « parent » du

fichier déjà ouvert. Ce pendant les fichiers

« Essai.ggb » et

« Activité1.ggb » ne se trouvent pas dans le

même dossier, les élèves peuvent avoir des

difficultés à retrouver le fichier

« Activité1.ggb ».

Le professeur peut alors guider les élèves

à remonter le système d'arborescence des répertoires

jusqu'à retrouver le fichier

« Activité1.ggb ».

d. Rôle du professeur :

Le professeur se tient dans une position isolée, si un

binôme se bloque le professeur intervient en donnant des instructions

susceptibles de relancer l'activité (sans donner la réponse ni la

méthode de l'atteindre mais plutôt des indices) de ce binôme

sans pour autant déranger ou arrêter les autres binômes.

Il existe d'autre moyen d'avoir le « 5. »

i.e. on peut ouvrir le fichier « Activite1.ggb » à

partir du dossier GeoGebra mais notre objectif ici est l'utilisation du menu

« Fichier » de GeoGebra.

Bilan1.2

Éléments d'évaluation :

Vérifier les fichiers

« Activité1.ggb » et

« Essai.ggb » sur la barre des tâches.

a. Institutionnalisation :

« Si le logiciel est ouvert alors on peut ouvrir

plusieurs fichiers « .ggb » qui vont s'afficher sur la

barre des tâches. Le fichier actif est visible sur l'écran tandis

que les autres sont réduites. »

II.1.2. SOUS

SÉQUENCE 2 : SS2

(Prise en main du logiciel GeoGebra)

II.1.2.1. Objectif :

Permettre aux élèves d'avoir une maîtrise

suffisante du logiciel de géométrie dynamique GeoGebra par

rapport aux tâches à exécuter en SS3.

II.1.2.2. Liste des instructions de GeoGebra à

utiliser :

1). « Nouveau point » : Dans le

tracé effectif avec les instructions de GeoGebra, on définit

d'abord les points.

2) « Segment entre deux points » :

Segment délimité pour deux points

3) « Droite passant par deux

points » : Une droite est construite à partir de deux de

ses points.

4) « Droite perpendiculaire » :

Droite perpendiculaire à une autre et passant par un point

quelconque.

6) « Cercle (centre-point) » : Cercle

défini par son centre et passant par un point.

7) « Intersection entre deux

objets » : le point d'intersection de deux objets

géométriques est une instruction à part dans GeoGebra ce

qui est ostensible en papier/crayon

8) « Effacer les objets » : supprime

les figures géométriques avec leurs propriétés

9) « Déplacer » :

déplace un objet (contrôle perceptif et dynamique en temps

réel).

10 )« Afficher/Cacher l'objet » :

rend visible/invisible certains objets géométriques tout en

concernant les propriétés géométriques qui leur

sons liées.

11)« Annuler »,

« Refaire » : retour en arrière dans la

construction.

12).« Ouvrir »,

« Nouveau », « Enregistrer »,

« Enregistrer sous » : quelques instructions du menu

« Fichier » de GeoGebra.

13)« Renommer » : Changer le nom d'un

objet géométrique

14 « Angle »: Angle défini par

trois points.

II.1.2.3.

SCÉNARIO:

Phase1:(15 mn)

a. Objectif: découvrir les commandes

de la barre d'outils de géométrie de GeoGebra par rapport

à la liste des instructions citées ci-dessus.

b. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

Activité1 ;

Tâches pour élève

Écris devant chacune des instructions suivantes le

numéro du menu dans le quel elle se trouve :

1. Nouveau point;

2. Segment entre deux points;

3. Droite passant par deux points;

4. droite perpendiculaire

5. Distance

6. Cercle (centre-objet)

7. intersection entre deux objets

8. Effacer des objets

9. Déplacer

10. Afficher/Cacher l'objet

11. Annuler, Refaire

12. Angle;

Consignes :

Cliquer sur la petite flèche située à

l'extrême gauche et en bas des icônes pour voir les instructions

que l'outil contient.

c. Élements d'analyse des tâches :

La technique de recherche étant déjà

expliquée par le professeur, c'est seulement au niveau de

« 11. » qu'il peut avoir de difficulté puisqu'il

faut cette fois ci pointer sur les icônes pour lire contrairement. Par

contre pour les autres icônes ,il faut cliquer sur la petite

flèche au bout pour voir les instructions qui l'appartiennent.

d. Rôle du professeur :

Le professeur donne la consigne de recherche qui est de

cliquer sur chaque outil pour voir les instructions qu'il contient et

d'écrire devant chaque instruction le numéro de l'icône

dans le quel elle se trouve.

Bilan2.1

Éléments d'évaluation :

Les fiches de travail des élèves seront

récupérées et vérifiées.

Le professeur explique alors le rôle de chacune de ces

instructions aux élèves.

Phase2 :(20 mn)

a. Objectif :

1). Construire des objets géométriques dans

l'environnement de géométrie dynamique GeoGebra.

2). Permettre aux élèves d'effectuer un

contrôle perceptif et dynamique.

b. Activité2 :

Tâches pour élève :

Le fichier « Activite1.ggb » est

ouvert.

1. Construire un segment d'extrémités A et

B ;

2. Construire le milieu de A et B, nommer le O ;

3. Tracer une droite perpendiculaire à [AB] passant

par O ;

4. Comment appelle t-on cette droite par rapport au segment

[AB]?

5. Déplacer les points A ou B. Est-ce que la relation

entre le segment [AB] et la droite tracée reste la même?

6. Construire le cercle de centre O passant A

7. Construire les intersections de ce cercle avec la droite

construite en 3.)

8. Construire les droites (AD) et (BC).

9. Enregistrer ce Fichier Dans TP1.

Consignes:

Utiliser les résultats de l'activité

précédemment faite sur la fiche élève pour faire

l'activité suivante.

Il n'est pas autorisé d'utiliser l'instruction

« médiatrice »

c. Élements d'analyse des tâches :

Les élèves ont à leur disposition le

stock d'instructions nécessaire et de plus ils savent que le

tracé effectif d'un objet géométrique est toujours

défini à partir des points qui l'appartiennent.

Le logiciel affiche au niveau de chaque icône l'image de

la dernière instruction utilisée. Ceci peut être source de

blocage pour les élèves.

Le professeur interviendrais si nécessaire en

demandant aux élèves de refaire une suite de construction et les

dire de regarder à chaque fois l'icône qui s'affiche. Ils

comprendront ainsi que c'est l'icône de la derrière instruction

utilisée qui s'affiche.

d. Rôle du professeur

Le professeur dévient un observateur et quand tous les

élèves auront terminé il identifie ceux qui n'ont pas pus

faire ou qui ont mal fait. Il interroge un des binômes qui a pu faire

pour qu'il explique sa procédure.

Bilan2.2 :

Éléments d'évaluation

Vérification de la construction sur la fenêtre

ouverte.

Phase3 : bilan de la Séance (30

mn)

En classe entière, contrôle de

l'effectivité de la mise en oeuvre de la validation et

institutionnalisation finale des acquis. Le professeur pose des questions,

laisse les élèves discuter entre eux puis donne un cours de fin

qui est en fait une synthèse des bilans.

Durée de la séance : 1 h 40 mn.

Activité :( à chercher

à la maison)

Construis une droite (D) et un point M n'appartenant pas

à (D).

1) Construis le symétrique M' du point M par rapport

à cette (D).

2) Explique les étapes de ta construction.

3) Donne une justification de ta construction.

Justification du choix de cette

activité :

Lors de la séance2 les élèves

travailleront en binômes. Cette activité engagerait donc en avance

chaque élève à une recherche individuelle.

Ainsi au cours du travail en binôme, les

élèves échangeront les connaissances sur leurs

méthodes de construction. Par suite, ils se convaincront sur une

méthode à présenter.

Avec l'objectif de guider les élèves à la

« reconstitution » d'une construction

géométrique, cette activité a sa place dans nôtre

scénario.

FIN SÉANCE1

![]()

II.2. SÉANCE 2 : (sous séquence

3 : SS3) : Mise en oeuvre de la situation expérimentale.

Cette sous séquence s'exécute en deux

étapes :

II.2.1.

Etape1 :

Construction de l'image d'un point par

rapport à une droite en papier/crayon. Rappelons que les

élèves ont suivi des cours sur les transformations du plan.

a. Objectif :

Tester si les élèves sont capables de construire

le symétrique d'un point par rapport à une droite en

papier/crayon.

b. Test :

L'activité donnée à chercher à la

maison à la fin de la séance1.

c. Bilan de l'étape1 :

Si le test est concluant, nous passons à

l'étape2. Sinon nous ferons une

rémédiation avec les instruments de géométrie au

tableau en salle d'informatique.

II.2.2. Etape2 :

Si les élèves savent construire en papier/crayon

et savent utiliser les instructions du logiciel GeoGebra, sauront-ils

reporter leur construction sous GeoGebra ?

a. Objectifs :

Construire le symétrique d'un point par rapport

à une droite (D) sans utiliser l'instruction « Symétrie

axiale (Objet-axe) » de GeoGebra.

Engager les élèves dans une justification

pratique (sur GeoGebra) et théorique de cette construction (en

papier/crayon).

b.Activité1 :

Construis une droite (D) et un point M n'appartenant pas

à (D).

1) Construis le symétrique M' du point M par rapport

à la droite (D) sans utiliser l'instruction

« symétrie axiale » de la barre d'outils de

géométrie de GeoGebra.

2) En faisant déplacer M ou la droite (D), est-ce que

M' reste toujours le symétrique de M par rapport à la droite

(D) ?

c.Activité2 :

Dites pourquoi vôtre construction est juste ? (En

papier/crayon). Expliquez clairement.

II.2. 3.ANALYSE DES SITUATIONS DE LA SÉANCE

2 :

Rappelons que les élèves ont déjà

vu des outils de GeoGebra leur permettant de construire le symétrique

d'un point.

II.2. 3.1.Activité1 :

a. Objectifs ;

Engager les élèves :

Dans la construction du symétrique d'un point par

rapport à une droite (D) sans utiliser l'instruction

« Symétrie axiale (Objet -axe) » ;

Dans une justification par déplacement de cette

construction.

Énoncé :

Construis une droite (D) et un point M n'appartenant pas

à (D).

1) Construis le symétrique M' du point M par rapport

à la droite (D) sans utiliser l'instruction

« symétrie axiale » de la barre d'outils de

géométrie de GeoGebra.

2) En faisant déplacer M ou la droite (D), est-ce que

M' reste toujours le symétrique de M par rapport à la droite

(D)

3) Vous devez expliquer vôtre méthode de

construction à un camarade absent. Écrivez un texte pour

expliquer à ce camarade vôtre méthode de construction

étape par étape.

Consignes :

Inspirez-vous de vôtre construction faite avec les

instruments de géométrie pour reporter la construction en

environnement GeoGebra en utilisant les instructions appropriées.

Enregistrez ce fichier sous le nom

« activite2 » dans le dossier

« GeoGebra ».

b. Difficultés des élèves :

La transposition des étapes de construction du

papier/crayon aux instructions de GeoGebra.

Exemple : pour le report de longueur (utilisation du

cercle avec GeoGebra au lieu d'un arc de cercle).

c. Rôle du professeur dans la phase de

rémédiation :

Le professeur pose des questions pour guider les

élèves dans leur recherche jusqu'à ce qu'ils trouvent

l'instruction appropriée sans leur donne

II.2.

3.2..Activité2 :

a. Objectif :

Permettre aux élèves de passer d'une

construction effective à une justification théorique de la

construction du symétrique d'un point par rapport à une droite.

Énoncé :

Dites pourquoi vôtre construction est juste ? (En

papier/crayon). Expliquez clairement.

Consigne :

Regardez vôtre construction avec GeoGebra en

activité1.

b.Difficultés des élèves :

c. Rôle du professeur dans la phase de

rémédiation :

La justification théorique d'une construction

géométrique n'est pas habituelle dans les pratiques. Le

professeur doit alors :

II.2. 3.3..Justification des

choix :

Si l'instruction « Symétrie axiale

(objet-axe) » n'est pas exclue, les élèves

n'utiliseront pas de connaissances géométriques dans la

construction. En effet, cette instruction de GeoGebra permet de construire le

symétrique d'un objet géométrique en de simples clics.

Cette instruction cache donc aux élèves les connaissances

géométriques liées à cette activité qui

permettra de « reconstituer » une procédure de

construction géométrique.

Les élèves utiliseront l'instruction

« Déplacer » de GeoGebra pour la validation de leur

construction. En effet, cette instruction de GeoGebra permet de déplacer

certain point d'une construction tout en conservant ses

propriétés géométriques.

En activité2 la justification théorique permet

d'institutionnaliser des connaissances mathématiques sur la

transformation symétrie orthogonale (les configurations qui accompagnent

la construction). En effet, l'enseignement de la géométrie ne

pourrait se limiter à de simples constructions qui se réduisent

à des techniques. Les logiciels de géométrie dynamique

constituent un moyen pour l'enseignement des mathématiques et non une

fin.

II.2.

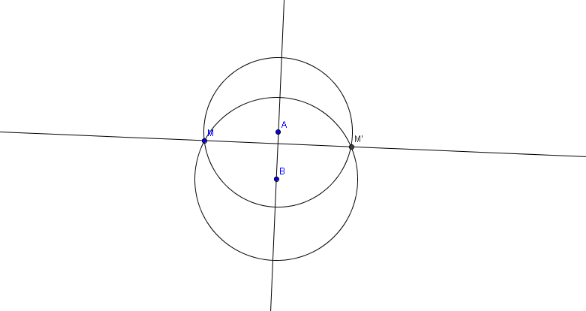

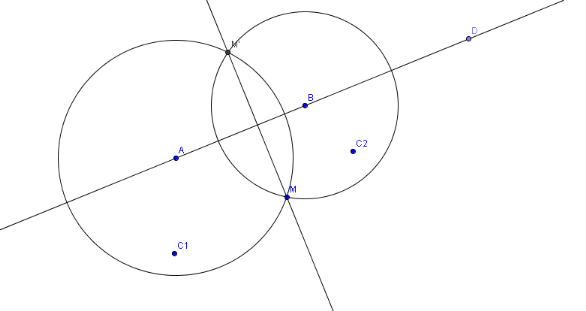

3.4...METHODE1 :

a. Programme de construction en

papier/crayon :

(D)

()

(C1)

b. Justification théorique de la

construction :

- Le triangle MAM' est isocèle en A (car M et M'

appartiennent à l'arc de cercle de centre A) AM=AM'

A appartient à la médiatrice de [MM'] (1).

- Le triangle MBM' est isocèle en B (car M et M'

appartiennent à l'arc de cercle de centre B ) BM=BM'

B de la médiatrice de [MM'] (2).

Les relations (1) et (2) la droite (AB) est la

médiatrice de [MM'](comme ensemble des points équidistants de 2

points M et M').

(AB) est perpendiculaire au segment [MM'] en son milieu.

M' est l'image de M par la symétrie orthogonale d'axe

(D).

c. Configurations utilisées :

|

Figures géométriques :

|

Propriétés :

|

|

Le triangle isocèle

|

les côtés de l'angle au sommet sont

égaux.

|

|

Le cercle

|

les points sur un cercle sont équidistants de son

centre.

|

Questions susceptibles de guider les

élèves dans la justification:

Quand dit-on que M' est l'image de M par rapport à

(D) ?

Quelles sont les natures des figures qu'on retrouve sur la

construction ?

Que représente la droite (AB) pour le segment

[MM'] ?

d. Programme de construction avec

GeoGebra :

Choisis le mode « Droite passant par deux

points » ; clique dans la feuille de travail : A

apparaît ; glisse la souris et clique : B apparaît et la

droite (AB) est construite (GeoGebra le nomme a) ;

Choisis le mode « Nouveau point » ;

clique dans la feuille de travail : un point C apparaît ;

Choisis le mode « Cercle

(centre-point) » ; clique successivement sur A et C : un

cercle de centre A passant par C apparaît( GeoGebra le nomme c) ;

clique de même sur B puis sur C : un cercle de centre B passant par

C apparaît ( GeoGebra le nomme d).

Choisis le mode « Intersection entre deux

objets » ; clique alors sur la seconde intersection des deux

cercles précédemment construis : un point D

apparaît.

Le point D ainsi construit est l'image du point C par la

symétrie orthogonale d'axe (AB).

Il suffit alors de nommer d en (D), C en M et D en M' pour se

conformer aux notations de l'activité.

e. Justification pratique :

Choisis le mode « Symétrie axiale

(objet-axe) ; clique successivement sur le point C puis sur (a) ie

(AB) ;

Clique droit sur D : « Point D, Point

E » s'affiche D=E ; choisis le pont E : GeoGebra

décris alors le point E comme étant l'image du point C par la

symétrie d'axe (a) ie (AB).

Choisis le mode « Déplacer » ;

les propriétés de la figure ne changent pas quelque soit le

déplacement de A, B ou C.

L'image de C est alors D par la symétrie d'axe (D).

NB : D est un objet auxiliaire donc ne

peut être déplacé de façon indépendante.

II.2.

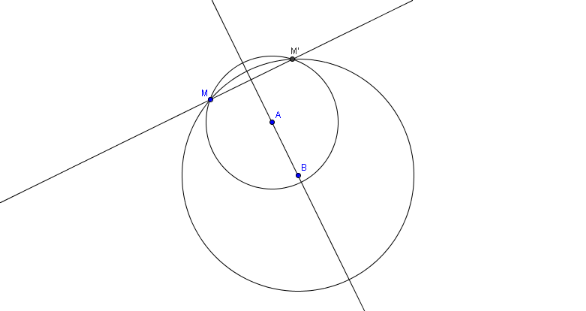

3.5...Methode2 :

a. Programme de construction en

papier/crayon :

(D)

(C)

(D')

b. Justification théorique :

(Le cercle C de rayon [OM] coupe (D') en M') ([MM'] est un

diamètre de C) O est le milieu de [MM'] (1).

(D') est perpendiculaire à (D) en O (D) est

perpendiculaire à [MM'] en O (2).

(1) et (2) (D) est la médiatrice de [MM'] M' est

l'image de M par la symétrie d'axe (D).

c. Configurations utilisées :

|

Figures

géométriques :

Le cercle

|

Propriétés :

- Le centre d'un cercle représente le milieu d'un

diamètre de ce cercle.

|

|

Un segment de l'une contenant leur intersection est

perpendiculaire à l'autre.

|

|

Droites perpendiculaires

|

Questions susceptibles de guider les

élèves dans la justification :

Comment sont la droite (D) et le segment [MM'] ?

Que représente le segment [MM'] pour le cercle

(c) ?

Que représente le point O pour le segment

[MM'] ?

Que représente alors droite (D) pour le segment

[MM'] ?

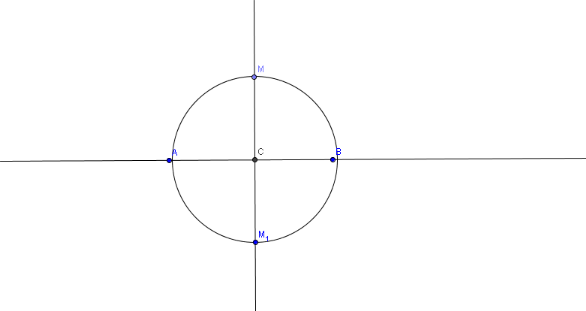

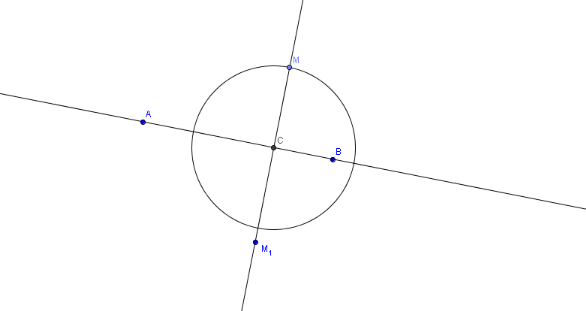

d. Programme de construction avec

GeoGebra :

Choisis le mode « Droite passant par deux

points » ; clique dans la feuille de travail : A

apparaît ; glisse la souris et clique : B apparaît et la

droite (AB) est construite (GeoGebra le nomme a) ;

Choisis le mode « Nouveau point » ;

clique dans la feuille de travail : un point C apparaît ;

Choisis le mode « Droite perpendiculaire »

clique successivement sur C puis sur (AB) : une droite b apparaît

perpendiculaire à (AB).

Choisis le mode « Intersection entre deux

objets » ; clique alors sur l'intersection la droite (b) avec

(AB) : un point D apparaît.

Choisis le mode « Cercle

(centre-point) » ; clique successivement sur D et C : un

cercle de centre D passant par C apparaît( GeoGebra le nomme c) ;

Choisis le mode « Intersection entre deux

objets » ; clique alors sur la seconde intersection (b) et le

cercle c : un point E apparaît.

Le point E ainsi construis est l'image du point C par la

symétrie orthogonale d'axe (AB).

Il suffit alors de nommer d en (D), C en M et E en M' pour se

conformer aux notations de l'activité.

e. Justification pratique :

Choisis le mode « Symétrie axiale

(objet-axe) ; clique successivement sur C puis sur a ie (AB) ;

Clique droit sur D : « Point E, Point

F » s'affiche E=F ; choisis le pont F : GeoGebra

décris alors le point F comme étant l'image du point C par la

symétrie d'axe (a) ie (AB).

Choisis le mode « Déplacer » ;

les propriétés de la figure ne changent pas quelque soit le

déplacement de A, B ou C.

L'image de C est alors E par la symétrie d'axe (AB).

NB : D, E et F sont des objets auxiliaires donc ne

peuvent être déplacés de façon indépendante.

II.2. 3.6. Comparaison des programmes de

construction en papier/crayon et avec GeoGebra :

Avec GeoGebra, pour construire une droite, les

élèves construisent d'abord deux points par les quels passe la

droite, contrairement aux pratiques des élèves en papier/crayon

(ici les élèves tracent des droites sans penser aux points qui

l'appartiennent).

En papier/crayon très généralement les

élèves tracent le segment puis ses extrémités.

Cette procédure est erronée sous GeoGebra (ici c'est les

extrémités du segment qui sont d'abord construites).

Pour reporter des distances en papier/crayon, les

élèves tracent des arcs de cercles. Sous GeoGebra, ils tracent

des cercles entiers.

En papier/crayon, les intersections d'objets

géométriques son nommées de façon naturelle par les

élèves. Sous GeoGebra, les élèves sont contraints

de construirent ces intersections d'objets comme tout autre objet

géométrique.

Le mode « Déplacer » de GeoGebra

permet aux élèves d'observer les différentes variantes

d'une construction, de conjecturer des propriétés

géométriques. Ce qui est difficile à réaliser en

papier/crayon.

II.2. 3.7.Scénario de la

séance :

Phase1 : (10 mn)

Mise en place des élèves dans la salle et

récupération des tâches effectuées à la

maison.

Rôle du professeur :

Vérifier les productions d'élèves.

Faire une rémédiation si nécessaire.

Phase2: (5 mn)

Explication orale du travail qui sera demandé aux

binômes et distribution de la « fiche

élève » (fiche des activités de la

séance) ;

Rôle du professeur : Expliquer

l'activité et ses cosignes.

Phase3: (15 mn)

Travail de recherche des élèves: sur la

question 1) de l'activité1. (Tâche 1)

Critère d'arrêt: après 15 mn.

Rôle du professeur : Circuler pour

voir les productions des élèves.

Phase4: (15 mn)

Bilan et rémédiation sur la tâche 1.

Rôle du professeur :

Interroger les élèves pour les guider dans leur

recherche jusqu'à se qu'ils trouvent l'instruction appropriée

sans leur donner directement l'instruction.

Faire une synthèse.

Phase5 : (5 mn)

Travail de recherche pour question 2) de l'activité1

(Tâche2)

Critère d'arrêt : quand le maximum de

binômes aura fini.

Rôle du professeur : Circuler pour

voir les productions des élèves.

Phase6 : (10 mn)

Bilan de la tâche2

Rôle du professeur :

Interroger les élèves sur la justification de

leurs réponses.

Institutionnaliser le mode

« Déplacer » du logiciel.

Phase7: (15 mn)

Travail de recherche sur l'activité2 (Tâche3)

Critère d'arrêt: après 15mn.

Rôle du professeur : Neutre

Phase8 (15)

Bilan de la Tâche3.

Rôle du professeur :

Phase9 : (15)

Mise en commun ; Bilan final (bilan de la

séance2).

Rôle du professeur :

Contrôler l'effectivité des acquis.

Faire une synthèse.

Durée:1 heures 45mn.

NB :

la fin de la séance le professeur organise une mise en

commun et fait le bilan.

Pour mettre en oeuvre le scénario de classe, les

fichiers utilisés sont placés dans un sous répertoire T.P.

du répertoire GeoGebra (répertoire où se trouve le

logiciel GeoGebra) sur le Bureau.

III. ANALYSE DES RÉSULTATS

Pour ces analyses, nôtre méthodologie est la

suivante :

Nous décrivons pour chaque activité les

productions des élèves. Nous regardons en particulier leurs

erreurs et les raisons possibles. En suite nous faisons un commentaire de

l'activité et des recommandations si nécessaires.

III.1 SÉANCE1 :

III.1.1 SOUS SEQUENCE1 (SS1) :

a. Test1 :

Nous rappelons que l'objectif de cette activité est

d'évaluer le niveau des élèves sur la manipulation de

l'environnement Windows par rapport à sous séquence2( SS2).

Au cours de cette activité les élèves

vont travailler individuellement.

Les comportements recensés lors de

l'exécution des tâches:

T1 : Cette tâche consistait à appuyer sur

les boutons d'allumages de l'ordinateur.

Tous les élèves ont pu exécuter

correctement cette tâche.

T2 : Cette tâche consistait à ouvrir

« Mes documents » sur le Bureau, retrouver et ouvrir le

dossier « Expérimentation ». Dans le dossier

« Expérimentation » ouvrir le dossier

« Logiciel » et retrouver le dossier

« GeoGebra » :

- Pour ouvrir le dossier « Mes documents »

sur le Bureau, un seul élève n'y arrivait pas ; en effet cet

élève avait des incapacités dans l'exécution du

double clic (il prenait un temps assez long entre les deux clics). Mais elle

est aidée par son voisin.

- Après avoir ouvert le dossier « Mes

documents », certains élèves n'arrivaient pas à

retrouver « expérimentation », car ils ne voyaient

pas directement expérimentation à l'écran. Nous avions

remarqué des réactions comme « Monsieur, je ne vois pas

« Expérimentation » ». Le dossier

« Mes documents » contenait beaucoup de dossiers et de

fichiers. Ces élèves ne savaient pas qu'il faut utiliser la barre

de défilement verticale pour voir le dossier

« Expérimentation ».

T3 : Cette tâche consistait à faire une copie

du dossier « GeoGebra » sur le Bureau :

- Un seul élève a pu exécuter

correctement cette tâche. Certains élèves, en voyant le

seul dossier « GeoGebra » à l'écran, croient

qu'ils n'ont plus besoin de faire le clic droit sur le dossier pour le copier,

ce qui explique le fait de faire le clic droit dans n'importe quel endroit de

la fenêtre ouverte.

- D'autres élèves, après la copie du

dossier, se trouvent dans l'incapacité de revenir sur le Bureau. Ceux-ci

ne savaient pas qu'il faut réduire ou fermer la fenêtre en cours,

on remarque une confusion entre le fait de

« réduire » et « minimiser » une

fenêtre chez certains élèves. Ceci peut être dû

à la formulation de l'énoncé puisqu'il n'est pas

clairement signaler dans l'énoncé de fermer ou réduire les

fenêtres après la copie du dossier. Le professeur donne la

parole à l'élève qui a pu exécuter pour qu'il

explique sa technique, ainsi les autres ont pu exécuter correctement la

tâche.

T4 : Cette tâche consistait à créer et

nommer un dossier vide sur le bureau

- Certains élèves avaient des incapacités

dans l'exécution de cette tâche, ils ne connaissaient pas la

technique. Après qu'ils aient eu la technique par leur camarade,

l'exécution de la tâche n'a plus causée de

problème.

Lors de la saisie au clavier du nom du dossier, nous n'avions

remarqué aucune erreur. De même que dans les tâches

« T5. » (Cette tâche consistait à

déplacer le dossier « GeoGebra » dans le dossier

qu'ils ont crée) et « T6 » (Cette tâche

consistait à ouvrir le dossier « GeoGebra » pour

voir son contenu).

Commentaires :

Ce test nous a permis de savoir d'une part que certains

élèves avaient des difficultés pour manipuler la souris

(précisément le clic et le double clic), les barres de

défilement et les barres d'une fenêtre Windows, d'autre part que

les élèves n'ont pas des problèmes au niveau de la saisi

du texte (dans le cadre des tâches citées ci-dessus) au

clavier.

Lors de la dernière tâche, tous les

élèves ont utilisé le cliquer glisser pour déplacer

le dossier « GeoGebra ». Nous ne leurs avions pas

montrés les instructions « couper »

puis « coller » comme une autre technique pour

déplacer un dossier. Puisque dans nôtre analyse à priori

cette technique n'était pas nécessaire pour l'exécution

des autres sous séquences qui suivront.

b. Test2 :

Les objectifs de cette activité

étaient :

1. Retrouver et ouvrir un fichier à partir du menu

fichier du logiciel GeoGebra

2. Lorsque GeoGebra est actif permettre aux

élèves de découvrir la possibilité d'ouvrir

plusieurs fichiers « .ggb » et les manipuler en terme de

multi fenêtrage prévu dans la phase bilan.

Au cours de l'activité la classe est

réorganisée en binôme de travail.

Les tâches consistaient :

T1 : Renommer un dossier

T2 : Lancer le logiciel GeoGebra à partir de ce

dossier puis réduire la fenêtre du logiciel.

T3 : Fermer un ensemble de fenêtre ouverte.

T4 : Restaurer une fenêtre à partir de la

barre des tâches.

T5 : Ouvrir le

fichier «Activite1.ggb » à partir du menu fichier du

logiciel.

Les comportements recensés lors de

l'exécution des tâches:

Comme prévu dans nôtre analyse à priori,

les échanges entres membres des binômes ont permis à

certains binômes retardataires de rattraper les autres pour

l'exécution des tâches prévues dans cette activité.

Cependant, aucun binôme n'a pu exécuté la dernière

tâche de cette activité c'est-à-dire ouvrir le fichier

« Activité1.ggb » car après le choix de

l'instruction ouvrir du menu « Fichier » le fichier

« Activite1.ggb » n'apparaissent pas dans la boite de

dialogue qui s'affiche. Ils ne savaient pas remonter le système de

fichiers avec la boite de dialogue « Ouvrir » pour

retrouver le fichier.

Cette incapacité peut s'expliquée par le fait

qu'il n'est pas rappeler dans l'énoncé que le fichier

« Activité1.ggb» se trouve dans le dossier

« TP », puisque c'est ce dossier qu'ils verront dans la

boite de dialogue qui s'affiche après l'exécution de

l'instruction « ouvrir » du menu

« Fichier ».

Après la reformulation (correction) de

l'énoncé les élèves ont pu exécuter cette

tâche. Elle a permis aussi de faire gérer le multi fenêtrage

par les élèves dans la phase bilan.

Commentaires :

Lors du lancement de la feuille

« GeoGebra », deux binômes se sont trouvés

avec plusieurs fenêtres ouvertes. En effet, le chargement du logiciel

était très lent sur certaines machines. Il était important

de faire cette remarque aux élèves pour éviter une telle

situation.

III.1.2.SOUS SEQUENCE2 :

a. Activité1 :

Rappelons que l'objectif de cette activité est la

découverte des commandes du logiciel par rapport à la sous

séquence3 ( SS3).

Les élèves travaillent toujours en binôme

sans changer de partenaire.

Cette activité consistait à retrouver les menus

dans les quelles se trouvent les instructions (ces instructions se trouvent

sur la fiche élève) nécessaires à

l'exécution de SS3.

Les comportements recensés lors de

l'exécution des tâches:

- La manière dont le professeur à formuler

l'énoncé a bloqué la plupart des binômes puisqu'ils

pensaient que chaque instruction est propre à un seul menu. Les

consignes données ne faisaient pas voir aux élèves qu'un

menu peut contenir plusieurs instructions. Le professeur après avoir dit

aux élèves que l'importance ici est d'écrire devant chaque

instruction le menu dans lequel il se trouve ; peu importe le nombre

d'instruction disponible dans ce menu. Ceci a permis aux élèves

de continuer l'exécution de la tâche sans problème.

- D'autres n'arrivaient pas à ouvrir les icônes.

La consigne était pourtant de cliquer sur la petite flèche

à droite en bas des icônes.

Mais après un accompagnement oral du professeur sur

l'énoncé et des consignes, les élèves ont

continué sans d'autres questions.

Commentaires :

Avant même la fin du temps donné aux

élèves pour chercher cette activité, tous avaient fini et

bien répondu.

Par inattention lors de la saisie de l'énoncé,

nous avions mis « cercle (centre-objet) » au lieu

de « cercle (centre-point) » et

« effacer des objets » au lieu de

« effacer les objets ». Un des binômes nous

a signalé les erreurs et nous avions rectifié pour toute la

classe.

Nous devons revoir la formulation de l'énoncé de

cette activité pour nos séances à venir.

b. Activié2 :

Rappelons que les objectifs de cette activité sont les

suivants :

1. Construire des objets géométriques dans

l'environnement de géométrie dynamique GeoGebra

2. Permettre aux élèves d'effectuer un

contrôle perceptif et dynamique.

Pendant l'exécution de cette activité, les

élèves avaient toutes les instructions nécessaires

à utiliser sur la fiche (Corrigée et redistribuée aux

binômes) de l'activité1.

Les comportements recensés lors de

l'exécution des tâches :

- Pour construire un objet, certains faisaient des doubles

cliques. Ils étaient surpris de ne pas avoir le résultat attendu.

Il fallait leur faire comprendre que chaque clic dans la feuille de travail

est une commande qui dans GeoGebra exécute la dernière

instruction choisie.

- Certains n'arrivaient pas facilement à pointer les

objets sur la feuille de travail lors de leurs clics. Nous avions

remarqué des réactions comme « Monsieur, ça

ne marche pas », « Monsieur, ça ne fait

rien »

- Incompréhension de certaines syntaxes de

GeoGebra : « Cercle (Centre-point), « intersection

entre les objets ».

Commentaires :

Cette activité a permis de faire découvrir aux

élèves, un environnement nouveau pour faire de la

géométrie. Ils étaient tous enthousiastes de construire

des points, des segments, des droites, des cercles..., en de simples clics et

de pouvoir les modifier en toute autonomie.

Nous avions aussi remarqué une prompte acquisition des

techniques à chaque fois que le mode opératoire des instructions

était expliqué.

II.2 SÉANCE2 : Sous sequence3

(SS3)

a. Activité1 (Exercice chercher à la

maison) :

Rappelons que l'objectif de cette activité est de

tester si les élèves sont capables de construire le

symétrique d'un point par rapport à une droite en

papier/crayon.

L'activité avait été donnée aux

élèves à la fin de la première séance

à faire dans l'environnement papier/crayon.

Les comportements recensés lors de

l'exécution des tâches:

Dans la construction du point image, les élèves

n'avaient pas eu de difficulté. Par contre, pour expliquer leur

méthode de construction et pour justifier leur construction, nous avions

remarqué beaucoup de difficultés. Seulement deux

élèves ont pu donné une justification. Les autres avaient

soient des difficultés dans la formulation des propriétés

soient des problèmes de vocabulaire lors de la rédaction.

Commentaires :

Nôtre analyse à priori a été

vraiment concluant pour cette activité. En effet, après le

dépouillement des productions d'élèves, il n'est ressorti

que les deux méthodes de construction décrites dans nôtre

analyse à priori (voir page ..).

Dans nos analyses de pratiques de classe, la justification

d'une construction n'est pas une activité habituelle pour les

élèves de 10èmeSciences. Etant conscient de

cette situation, nous dévions alors insister sur la justification lors

de notre phase bilan, puisque l'enseignement de la géométrie ne

doit pas se limiter à des techniques de construction.

b. Activité2 :

En rappel, l'objectif de cette activité est de

construire le symétrique d'un point par rapport à une droite (D)

sans utiliser l'instruction « Symétrie axiale (Objet-axe) » de

GeoGebra.

Les élèves travaillent en binômes. Dans

cette réorganisation de la classe, les partenaires ont utilisés

la même méthode de construction en papier/crayon.

Cette activité consistait à reprendre la

construction effectuée à la maison dans l'environnement de

géométrie dynamique GeoGebra.

Les comportements recensés lors de

l'exécution des tâches:

- Un seul (Binôme1) des deux binômes

(Binôme3 et Binôme1) qui avaient fait la première

méthode de construction en papier/crayon avaient des incapacités

dans l'exécution de l'instruction « Cercle

(Centre-point) ». Ce binôme n'arrivait pas à bien

utiliser l'instruction. Mais après plusieurs tentatives ils y sont

parvenus.

- Les deux autres binômes (Binôme2 et

Binôme4) avaient fait la seconde méthode de construction en

papier/crayon. L'un (Binôme2) des binômes n'arrivait pas à

faire le report de longueur. Ils n'y sont pas parvenus car ils utilisaient

l'instruction « arc défini par 3 points ». Quand

à l'autre binôme (Binôme4), l'un des élèves

avait effacé leur construction par inadvertance avant nôtre

passage pour la vérification.

(Voir les productions des binômes en Annexe)

Commentaires :

Le Binôme2 ne pouvait pas utiliser l'instruction

« arc de cercle (Centre-2points) » pour reporter la

distance. En effet, sous GeoGebra, trois points définissent un arc de

cercle lorsque l'un des trois points est sur la médiatrice des deux

autres.

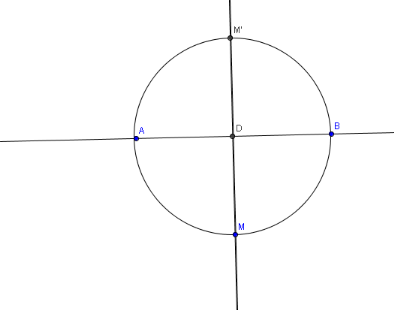

Après la phase de rémediation, la construction

du Binôme4 (Voir Fig.4 et Fig.4' en annexe) était toujours au

jugé donc fausse sous GeoGebra. On pouvait remarquer sur leur

construction que le point image est fixé lorsqu'on déplace le

point objet. Nous avions institutionnalisé l'instruction

« Déplacer » de GeoGebra. Les autres binômes

ont alors déplacé les points de leur construction pour

vérifier si elle était correcte (Par exemple Fig.1 et Fig.1' voir

annexe).

Lors de la phase bilan de cette activité, nous avions

aussi utilisé la fenêtre algèbre de GeoGebra (Non

prévu dans nôtre scénario). Ceci pour que les

élèves puisse vérifier par des mesures que la droite de

symétrie est bien la médiatrice du segment formé par le

point objet et son image(résistance de la perpendicularité (ie

l'angle 90°) et que le milieu reste toujours le milieu).

c. Activité3 :

L'objectif de cette activité était d'engager les

élèves dans une justification par déplacement (sur

GeoGebra) et théorique (en papier/crayon) de cette construction.

Les comportements recensés lors de

l'exécution des tâches:

Certains élèves n'arrivaient pas à

caractériser les figures géométriques des constructions.

Notamment, le triangle isocèle, le cercle, la médiatrice d'un

segment.

Commentaires :

La phase bilan de cette activité n'a pas

été facile à mener. Elle a pris trop de temps que

prévu (presque le double).

L'activité nous a permis de voir réellement que

le logiciel pouvait faire écran aux connaissances mathématiques

des élèves. En effet, sauf deux élèves, tous

avaient donné comme justification la résistance des

propriétés de la figure lors du déplacement.

IV. SYNTHÈSE

IV.1. Les points positifs de la séquence :

D'après nos analyses, la séquence a fait

ressortir que :

- Les élèves sont beaucoup plus

concentrés, et mettent plus d'énergie dans la résolution

des tâches.

- Chacun peut progresser à son rythme, ce qui n'est

pas possible durant une séance « traditionnelle » (en

salle de classe).

- Le logiciel GeoGebra facilite un rôle actif de

l'élève. On remarque également que la salle d'informatique

permet un climat d'entraide au sein du groupe-élève, qui

constitue un stimulant supplémentaire dans l'apprentissage.

- De plus l'acquisition des connaissances par les

élèves est plus rapide. On pouvait entendre lors des phases bilan

« Monsieur, c'est facile... ».

- Nous avons aussi noté que GeoGebra incite les

élèves à être plus rigoureux dans leurs

constructions que lors des séances classiques en papier/crayon. Les

difficultés des élèves lors de l'utilisation des

instructions comme « Intersection des objets », « Cercle

(Centre-Point) », « Droites perpendiculaires » en

sont des preuves.

- Les constructions sont également

exécutées plus rapidement, et les élèves se

corrigent eux-mêmes. Ils sont d'ailleurs assez fiers d'eux ! et insistent

pour nous montrer leurs constructions.

IV.2. Les « leçons

pédagogiques » tirées de la

séquence :

Les séances en salle d'informatique nous ont toutefois

causés beaucoup de problème mais elles nous ont permis d'en tirer

beaucoup de « leçons » d'ordre

pédagogique :

- Lors de nôtre première activité, deux

machines sont tombées en panne. Nous étions obligés de

réorganiser la classe (on avait prévu pour cette activité

un élève par machine). De plus le jour de la seconde

séance, nous avions eu une panne d'électricité. Nous

pensons qu'il est nécessaire de bien connaître le fonctionnement

de l'ordinateur et leur alimentation en électricité pour que les

séances en environnement informatique se déroulent du mieux

possible.

- Un second point à souligner est le changement de nos

rôles dans cet environnement. En effet, au lieu de mener le jeu comme

lors des séances « traditionnelles », en salle

d'informatique nous faisons des suggestions et nous relançons

l'activité.

- Nous avions eu beaucoup de difficultés à avoir

l'attention des élèves lorsqu'on donne des consignes ou lors des

phases bilan. Nous pensons qu'il serait utile de mettre les machines en mode

veille pendant de telle phase.

- Beaucoup d'élèves se rattachent aux

réponses du logiciel comme si elles avaient un statut de preuve. Nous

pensons que cela explique le fait que peu d'élèves n'aient pas

donné une justification. Pour eux, GeoGebra ne fait pas d'erreur (Voir

leurs réactions en annexe par rapport à la séance). Nous

pensons que cette impression peut être rectifiée après

plusieurs séances sur ordinateurs.

- Nous avions remarqué aussi que les

élèves construisaient des cas particuliers de figure (par exemple

dans le tracé des figures la plus part des binômes tracent des