|

LA CONCEPTION D'UN PROJET

D'ÉTABLISSEMENT

ENTRE POLITIQUE, INGÉNIERIE ET PRAGMATISME

Mémoire de Recherche

Master Professionnel

Direction d'Établissement ou

Organisme de Formation

par

Simon MAMORY

Directeurs

Monsieur Jean-Pierre BRÉCHET

Professeur agrégé des Universités

Institut d'Administration des Entreprises

& Monsieur Christian

GÉRARD

Maître des Conférences, HDR

UFR des Sciences de

l'Éducation

Soutenu le 3 juillet 2006

REMERCIEMENTS

Tout au long de ce travail, il a fallu souvent faire

preuve d'efforts et de résistance sans relâche face à

certaines difficultés à surmonter bien que le jeu a toujours

été très passionnant. Cette partie pourtant,

paradoxalement, paraît impossible tant les personnes auxquelles

je souhaite exprimer ma reconnaissance sont innombrables. Cependant, ne

pouvant

pas dresser la liste exhaustive de tout le monde,

dans la crainte d'oublier ne serait-ce qu'un prénom, je

commencerai volontiers par rendre hommage à toutes celles et

tous ceux, sans exception, qui ont contribué de près ou

de loin à favoriser ce travail. Ils se reconnaîtront. En

effet, un petit coup de pouce, un sourire cordial, un sincère

encouragement sont autant de gestes humains qui renforcent, qui portent

loin. Et le summum, à mon égard, reste cette graine de

confiance que vous m'avez accordé sans contrepartie.

Toutes mes reconnaissances à Madame Brigitte

Philippe pour ses précieuses contributions ayant facilité une

grande partie de ce travail. Il en va de même à toute

l'équipe des formateurs du Master Professionnel DEOF, animée par

Monsieur Christian Gérard.

À tous les personnels de l'Institut d'Administration

des Entreprises de Nantes, sans distinction : merci pour le formidable

accueil que vous m'avez fait durant neuf mois de stage oh combien

formateur, dans une ambiance de grande cordialité. Mention

spéciale à Ellen Berjon-Erichsen, dont la

générosité et la discrétion contrastent avec

sa grande compétence : "mange tak Ellen !" Toutes mes reconnaissances

à Monsieur Pierre Mévellec, l'excellent maître

de stage qui m'a initié à une facette

stratégique de l'art de manager ; à Monsieur Michel Dutrus,

Président du Conseil d'Administration, à Monsieur Bernard

Fiolleau, directeur ; à Madame Françoise Palu-Laboureu,

responsable des services administratifs et financiers ainsi

qu'à Monsieur Jean-Pierre Bréchet qui m'a indiqué

avec une grande patience comment tracer "les sillons" !

Merci à

Marie et Christian Latouche, Andrée Roux ainsi que

tout le Collège Jean

Monnet du Château d'Olonne dont l'engagement professionnel

m'enchante et l'amitié m'honore ;

Thierry Azandegbe, Zaccarelli Damour, Zafiarinefo

Mbelomanantena, Vicky

Le Ruyet, Albertine et Solange pour votre soutien très

actif ;

Faustine, Michel, Manita, Stéphane et sa petite

famille au complet dont la présence, même discrète, m'a

permis de terminer ce travail.

Muito obrigado mãe Laura e Menina !

Sommaire

INTRODUCTION

----------------------------------------------------------------------- 5

PREMIÈRE PARTIE ~ CONTEXTUALISATION DE LA RECHERCHE

------- 9

Brève notion d'autobiographie

référencée ------------------------ 9

CHAPITRE PREMIER EXPÉRIENCES À L'ORIGINE DU SUJET

----- 14

CHAPITRE 2 CONTEXTE UNIVERSITAIRE TRÈS COMPLEXE ---- 36

IIe PARTIE ~ UNE APPROCHE SYSTÉMIQUE DE LA

PROJECTION ---------49

CHAPITRE 3 POUR UNE ÉPISTÉMOLOGIE DE

RELIANCE------- 51

CHAPITRE 4 PROBLÉMATIQUE DE PROJECTION COLLECTIVE -

62

IIIe PARTIE ~ LE CONTENU D'UN PROJET

D'ÉTABLISSEMENT----------- 111

CHAPITRE 5 DÉMARCHES MÉTHODOLOGIQUES ------------

112

CHAPITRE 6 EXPLORATION DU CONTENU D'UN PROJET ---- 123

CONNAISSANCE ACTIONNABLE

---------------------------------------------- 148

CONCLUSION------------------------------------------------------------------------

153

INDEX DES AUTEURS

---------------------------------------------------------------- 158

INDEX DES FIGURES

---------------------------------------------------------------- 160

INDEX DES NOTIONS

---------------------------------------------------------------- 161

INDEX DES SIGLES

---------------------------------------------------------------- 162

BIBLIOGRAPHIE

----------------------------------------------------------------------- 163

Table des matières

------------------------------------------------------------------------ 165

INTRODUCTION

"Chaque homme porte la forme entière de l'humaine

condition"

Michel Eyquem de Montaigne

"Un fait, un phénomène ne signifie

rien par lui-même. Il ne prends sens que des rapports qu'il

entretient avec le système des éléments auquel il

appartient."

Pol Pierre Gossiaux1

Bien au-delà de l'obtention du Master professionnel de

"Direction d'Établissement ou Organisme de Formation", ce mémoire

marque une étape d'un engagement plus global inscrit dans la

durée qu'est la réflexion sur le métier de direction d'une

organisation ayant pour mission l'enseignement, la formation ou à

finalité socioéducative au sens large. Celui-

ci n'est donc pas une fin en soi, d'autant plus

qu'une autre phase de sa vie commence véritablement dès sa

soutenance devant le jury où questionnements, débats, critiques

et conseils viennent lui donner un nouveau souffle vital. Cette

étape, corollaire de tout un parcours personnel, professionnel

et formatif, a été rendue possible grâce

à un enchevêtrement d'interactions. Des interactions

nées de l'alternance entre l'Institut d'Administration des

Entreprises (IAE) - terrain de stage2 qui s'est

révélé être un environnement d'apprentissage

professionnel par excellence - et la Formation Continue de

l'Université ; une réflexion au carrefour des

expériences individuelles, des pratiques collectives, des

théories ; et des multiples rencontres avec des professionnels aussi

bien lors de chaque semaine de cours que durant le stage. Les

responsabilités professionnelles au coeur d'un réseau

relationnel dans différents établissements d'enseignement

secondaire et supérieur (collèges, lycées,

université, IRTS) ont aussi apporté leurs contributions. Le

tout a évolué dans un cadre conçu et

piloté par deux accompagnateurs, Messieurs Jean-Pierre

Bréchet et Christian Gérard, à la fois

directeurs

d'établissement expérimentés et directeurs

de recherche préoccupés par la complexité3 de

l'art de

1 Grand homme dont l'enseignement

d'anthropologie, à l'université de Liège, m'a

définitivement relié avec ma double culture.

2 Avec une mission à caractère

stratégique entre l'IAE et l'UFR des sciences économiques et de

Gestion de Nantes.

3 Edgar Morin (2001), La méthode 5 :

L'humanité de l'humanité, Coll. Points, éd. du

Seuil.

diriger dans un contexte incertain. La

complémentarité entre les deux formateurs de cadres

dirigeants - l'un spécialiste des sciences de l'éducation,

l'autre de la stratégie et l'organisation des entreprises -

décuple encore la qualité de cet accompagnement

interdisciplinaire. Ainsi, fondé dans l'action, la formation et la

recherche, ce processus d'apprentissage de l'art de diriger crée les

conditions d'émergence de ce que D. Schön (1994) qualifie

de "connaissances actionnables" (actionable knowledge).

Ce travail suit, comme fil d'Ariane, la recherche de

compréhension des stratégies pouvant être

actionnées par la direction ou l'équipe de direction dans

la conception d'un projet innovant qui fédère les

différents acteurs d'un établissement. C'est ce que nous

tâcherons de découvrir en identifiant l'architecture du

contenu d'un projet, de la "boîte noire" dirait J.-P.

Bréchet. En somme, deux interrogations nous préoccupent,

pour être plus précis : comprendre comment se déroule le

processus de conception d'un projet d'établissement, et que contient cet

objet présenté sous forme de discours écrit ?

Compréhension délibérément fondée

sur une utopie humaniste. Il ne s'agit donc pas de fantasmer sur

la découverte d'on ne sait quelle formule scientifique universellement

reproductible. Il n'est pas question non plus d'une tentative

de dégager une méthode infaillible applicable au

management de projet. Ce mémoire ambitionne très modestement de

parvenir à mener une étude pragmatique basée sur des

données empiriques, éclairées par des théories, qui

permettra de dégager une problématique du projet

d'établissement dans sa phase de conception et, au passage, les enjeux

auxquels il participe. La question sous- jacente de cette

problématique est évidemment celle de l'autonomie

organisationnelle. Nous choisirons, pour ce faire, de travailler sur le

deuxième projet d'établissement de l'Université de Nantes.

En espérant que, par la suite, le résultat puisse

servir de levier ou de catalyseur de réflexion et d'actions aux

membres d'équipes de projet d'université, aux concepteurs de

pratiques collectives ainsi qu'à toute personne intéressée

par le devenir et l'autonomie d'un établissement

ou organisme de formation et d'éducation.

Ce mémoire comporte deux facettes indissociables :

celle plus évidente qui se trouve dans ce volume, d'apparence

figée bien que dynamiquement vivante et, celle que nous pouvons

considérer de curriculum caché, située autour (en amont,

pendant et en aval) mais bien présente de la première

jusqu'au-delà de la dernière page. Cette deuxième facette

reste toutefois aisée à représenter car il s'agit de

l'ensemble des recherches exploratoires (entretiens, échanges et

lectures) sans lesquelles, comme matières premières initiales, il

serait difficile de penser aboutir

à ce résultat. Il en va de même pour

la suite, post-scriptum, suggérée par les enrichissantes

critiques puis les connaissances actionnables lors de leur activation depuis

l'anonymat de l'esprit

du lecteur. Les entretiens exploratoires ont été

menés auprès des directeurs et responsables de

services éducatifs ou de formation, sans oublier les

prodigieuses participations des collègues de

promotion toutes les fois où notre sujet a pu

être exposé lors de séminaires. Le quotidien

professionnel en tant que Conseiller Principal d'Éducation a aussi

apporté une profondeur dans nos réflexions. Sans tarder,

voyons maintenant comment va se structurer ce travail dans son

ensemble.

Par souci de clarté, optons pour une progression en

trois grandes parties. Une contextualisation générale de la

recherche donnera le départ dans la première partie

où seront évoqués trois niveaux d'ancrage ou enracinement

: personnel, professionnel et universitaire. En effet, pour des travaux de

recherche-action en sciences humaines et sociales, un repérage

préalable d'où nous parlons pourra se mettre au service d'un

effort d'objectivation et de projection efficiente. Il en va de même de

l'importance accordée à la définition du terrain de la

recherche. Elle sert à une contextualisation du sujet et des corpus

collectés pour des examens systémiques.

La deuxième partie, des réflexions plus

théoriques, débutera par une précision sur notre

positionnement épistémologique avant d'explorer les notions

fondamentales de projet, pour aboutir à la problématique de

l'action collective et la divergence des intérêts. Seront

exposés à la

fin les démarches méthodologiques et

l'analyse proprement dite du projet d'établissement de

l'Université de Nantes. Un chapitre conclusif nous servira à

souligner les enseignements pouvant être retenus de l'ensemble de ce

travail. Lesquels points actionnables susciteront en même temps,

peut-être, l'ouverture d'une perspective pour d'autres

problématiques qui pourront être explorées

ultérieurement.

CONTEXTUALISATION DE LA RECHERCHE

PREMIÈRE PARTIE ~ CONTEXTUALISATION DE LA

RECHERCHE

Ignorer le monde, ignorer l'humanité, est une

carence mentale fréquente chez nos intellectuels les plus

raffinés.

Hadj Garm'Orin

Mais pourquoi ne sommes-nous pas tous frères avec des

frères ?

FiodorMikhaïlovitch Dostoïevski

Brève notion d'autobiographie

référencée4

Dans cette quête du chemin qui mène à

l'élargissement de la compréhension de l'une des multiples

facettes du métier de la direction, "peut-on manier les modèles

forgés par les sciences exactes pour rendre intelligibles les

processus sociaux ?" (R. Chartier, 1983)5 Cette question, que

nous prenons à notre compte, semble s'imposer d'elle-même. Sembler

en effet, car autrement ce serait présumer qu'en recherche,

quelque chose puisse aller de soi. En réalité, il n'en

est rien. Certes, il ne peut y avoir de recherche sans des

contraintes de diverses natures mais, pour y faire face, le choix impose

aussi sa présence tout au long du parcours. Du choix du sujet

jusqu'à l'objectif en passant par la ou les méthodologies

adoptées. C'est pourquoi, explorer scientifiquement c'est

problématiser car "quoi qu'on en dise, dans la vie

scientifique, les problèmes ne se posent pas d'eux-mêmes. C'est

précisément ce sens du problème qui donne la

marque du véritable esprit scientifique..." G. Bachelard

(1938)6.

4 L'autobiographie référencée

est composée des dimensions autoréférentielles et

hétéroréférentielles. Nous suggérons une

synonymie entre autobiographie référencée et Enracinement

susceptibles d'être utilisés indifféremment dans cette

étude. Avant d'explorer le contexte socioprofessionnel et

épistémologique en effet, clarifier la signification

du terme autobiographie référencée, que nous avons

découvert et tant entendu (surtout le volet

autoréférentiel) durant la formation, constituera notre

incontournable pose des premières pierres.

5 Roger Chartier (1983), Avant propos, in Norbert

Elias, Engagement et distanciation, Coll. Pocket, Fayard, p. II

6 Gaston Bachelard (1938, 1982), La formation de

l'esprit scientifique, p.14 in J.-L. Le Moigne, (1999), La

modélisation

des systèmes complexes, Paris, Dunod, p. 23.

Avant même d'entamer telle ou telle partie "technique"

propre à la recherche

en sciences sociales ou la gestion en

général, prenons comme prédicat l'idée selon

laquelle s'appuyer sur des méthodes rigoureuses en vue de plus

d'objectivité caractérise toute démarche

qui se veut scientifique. Néanmoins, quel que soit le

sujet, les savoirs produits par les sciences en général sont

liés aux intérêts et engagements de ceux qui les

produisent. G. Bateson, comme H.

A. Simon, a nettement précisé qu'en

réalité, il ne peut qu'être illusoire de prétendre

décrire une réalité objective indépendamment de

l'observateur. Ce dernier, inscrit dans un projet (de vie personnelle,

de recherche, de carrière), positionne son regard depuis un angle de

vue, dans une finalité donnée et par rapport à

certains paramètres contextuels relativement subjectifs ou

contraignants. Ce qui signifie que, nos intentions participent de

manière prépondérante à la construction de

notre vision de la réalité. D'autant plus que la

réalité ne peut qu'être l'interprétation, par

nos multiples filtres, de l'insaisissable réel. Par conséquent,

"c'est seulement

en objectivant sa propre position [d'abord] que le

chercheur peut instituer une distance par rapport aux dépendances

qui le contraignent sans qu'il le sache, et, pratiquer le

"désenchantement émotionnel" qui sépare le savoir

"scientifique" des représentations immédiates, des

préjugés spontanés" (R. Chartier, 1983)7. Une

telle idée se situe aux antipodes

de celle de croyance populaire ou de certains scientifiques

soutenant l'existence d'une objectivité absolue épurée

de toute part subjective, auréolée d'une illusoire

neutralité absolue. Nous soutenons pourtant cette position de R.

Chartier puisque, non seulement, il est possible de la

démontrer, de l'illustrer mais aussi de la critiquer voire la

dépasser peut-être dans quelques siècles lorsque des

futures générations de chercheurs auront trouvé un autre

paradigme. Car, en effet, c'est cela aussi le savoir humain : toujours

provisoire, sous forme de petites strates qui s'accumulent au cours de

l'histoire.

Chaque être humain, dans toutes ses dimensions, est la

résultante vivante des multiples évènements

(répulsifs, douloureux, banals, matériels, idéologiques,

fastes, extraordinaires, biologiques, sensuels, etc.) qui ont traversé

sa vie et avec lesquels il se construit

par interactions, ou dont pour certains il est le

générateur. Alors, "le réseau des activités

humaines acquiert ainsi une plus grande complexité, une plus grande

extension et un maillage plus serré" (N. Elias, 1983)8 dont

l'intelligibilité plus fine suppose une approche globale plutôt

qu'un évitement ou une simplification stérilisante. Se projeter

exige une relecture de l'essentiel

du passé pour en dégager le sens parce

qu'ainsi le présent se comprend mieux et le futur se

conçoit plus aisément sur une base plus solide.

7 Roger Chartier, op. cit. p. IV

8 Norbert Elias (1983), Engagement et

distanciation, Paris, Fayard

Il est donc indispensable de restituer l'essentiel de

ces évènements dans leur contexte géographique,

sociologique et axiologique pour mieux comprendre les fondements de la position

qu'occupe le praticien-chercheur par rapport à son sujet/objet

d'étude. Il en va de même pour la définition de

certaines notions qu'il a pu confronter à son vécu,

à des réalités plus ou moins subjectives, voire

intimement enfouies pour qu'il puisse en être conscient. Ainsi, telle ou

telle perspective adoptée par le chercheur parviendra mieux à

faire sens pour les autres comme pour lui-même grâce à

ce travail d'élucidation et de réappropriation,

éclairé par des jalons théoriques. Aussi pour y

parvenir, "le point capital est que chaque sujet humain peut se

considérer à la fois comme sujet et comme objet, et de

même objectiver autrui tout en le reconnaissant comme sujet" (E.

Morin, 2001)9. Toutefois, avant d'objectiver autrui, il convient

de s'objectiver soi-même. Objectiver seulement ne

suffit pas. Objectiver tout en subjectivant revient à inscrire

l'acteur dans un projet. Appelons alors "projectivation" cette

concomitance d'objectivation avec la subjectivation puisque nous nous

inscrivons délibérément dans la posture

de modélisation-interprétation systémique

qui se veut projective, contrairement à la modélisation

analytique cartésienne qui se contente d'être objective. Ce

qui nous permet de reformuler la précédente proposition,

pour être plus complet, en disant qu'avant de

"projectiver"10 autrui, il convient de se "projectiver"

soi-même puisque l'acteur est relié à son action. Dans

cette action de "projectivation", il y a, pour être logique, une

part de "retroprojection"11 (à prendre au sens

étymologique) du regard. Définissons alors la

"projectivation" comme l'ensemble des mouvements de notre regard sur un

sujet/objet, englobant la "retroprojection" avec la projection.

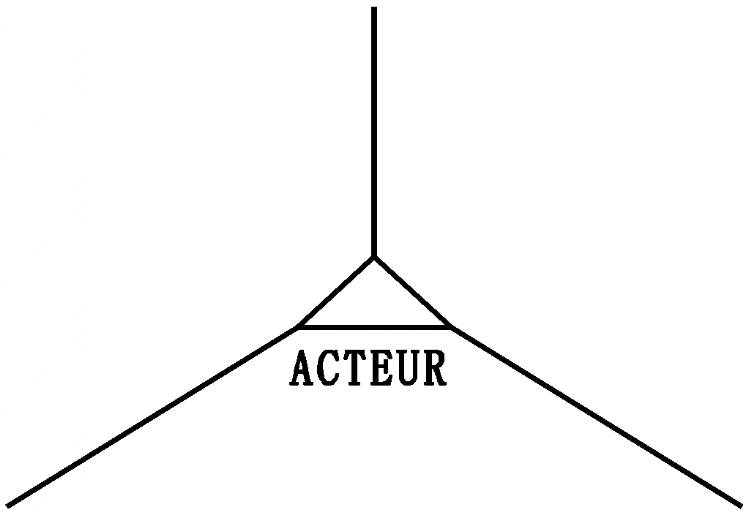

Le schéma qui suit (cf. fig.1, p.12) se propose comme

illustration, en guise de complément à cette explicitation sur le

positionnement du chercheur par rapport à son sujet/objet

d'étude. Une telle posture est aussi appropriée pour toute

personne exerçant des responsabilités

dans une institution de prestation de services à

caractère social ou éducatif.

9 Edgar Morin (2001), La méthode 5.

L'humanité de l'humanité, Coll. Points, Seuil, p. 84

10 Projeter, même en tenant compte des

éléments du passé, suppose une perspective qui

s'étale vers l'avenir, qui se conjugue au futur avec la grande part de

l'hypothétique que cela recouvre. Or nous voulons exprimer à

travers ce néologisme "projectiver" l'inscription d'un

acteur objectivé et subjectivé à la fois, dans un

projet qui peut être totalement achevé, conjugué

à l'imparfait avec un plus grande par d'interprétation et

modélisation a posteriori (postjectivation)

possible. Pour autant, nous ne perdons pas de vues que tout peut s'inscrire en

un temps dans un continuum "passé-futur" de l'acteur de sa vie.

11 En tant qu'observateur présent, nous

proposons d'appeler retroprojection tout regard sur une vie de projet aboutie

dans le passé, contrairement à la projection qui suppose

un regard devant, vers l'avenir. Ainsi, une Projectivation peut

inclure une Retroprojection et une Projection.

Chercheur

Projectivation

=

(Subjectivation + Objectivation)

Retroprojection

(Rétrospective)

Projection

(Prospective)

Retro-projet Projet

Acteur

(Sujet / Objet)

Passé Présent

Futur

Figure 1 : La "Projectivation"

L'autre motif fondamental de la démarche

réflexive autoréférentielle, incluant tout ce que nous

venons de voir, se résume dans la prise de conscience du fait que

l'heuristique même de cette recherche-action en interaction avec

l'action-recherche s'enracine dans le "terreau expérientiel" (C.

Gérard, 1999)12. De là découle un nouveau

système d'actions résultant de la dialogie

engagement-dégagement. Ce système évolue dans un nouveau

contexte pour opérer une projection véhiculée par et

véhiculant l'hypothèse de C. Gérard (2006) selon laquelle

l'autonomie

de "l'élève" directeur procède de

l'action de se former en actionnant deux méta processus :

enracinement et fondement qui s'autoréfléchissent

dans leur rapport dialogique.

Sans contester la nécessité d'une

légitimation d'un ensemble de corpus scientifique dont des

chercheurs se sont fait la spécialité, tel n'est pas exactement

notre objectif

12 Christian Gérard (1999), Au bonheur des

maths. De la résolution à la construction des

problèmes, Paris, L'Harmattan.

ici puisque nous visons simplement à mieux partager

notre travail dans sa globalité ; mieux faire comprendre (voire,

com-prendre) les multiples nuances d'idées difficiles

à transmettre, dissimulées derrière les recoins de

nos perfectibles exposés. En résumé, cette partie

dite autoréférentielle s'inscrit dans une logique de la

démarche compréhensive caractérisée par le

binôme projet et son contexte, étant attendu que les deux

sont reliés par le chercheur. Comprendre le contexte, les

origines, les fondements et autres enracinements d'un projet de

recherche qui est en même temps un projet de professionnalisation,

éclaire certainement in fine

ses finalités.

Ainsi vient d'être explicitée, en quelques mots, la

pertinence méthodologique

de l'entrée en matière par une

autobiographie référencée afin d'élucider les

positions, les motivations et les valeurs qui portent et supportent ce

travail. Bref, les contextes axiologiques et socioprofessionnels qui

permettent d'identifier les enracinements - d'aucuns disent l'ancrage

(c'est plus dynamique)13 - de nos préoccupations. Mettons

alors en pratique la préconisation de

P. Ricoeur (1990)14 en commençant par nous

objectiver pour mieux objectiver. Nous veillerons,

par la suite, à garder cette idée en filigrane tout

au long de nos réflexions.

13 Toutefois, tout cela n'est que métaphore.

Chacun use de l'image qui convient mieux à sa sensibilité.

14 Paul Ricoeur (1990), Soi-même comme un

autre, Paris, Coll. Points, Seuil.

CHAPITRE PREMIER EXPÉRIENCES À L'ORIGINE

DU SUJET

Ce chapitre prend la forme d'un récit factuel bien que,

étant donné la modalité

de l'exposé qui suit, nous espérions qu'il soit

plus que cela. En même temps, il ne s'agit pas non plus d'une

autobiographie au sens habituel attribué à ce genre de

littérature. Au fait, est-ce effectivement un banal récit,

une introspection à tendance psychanalytique ou une simple

évocation sporadique de quelques évènements clefs

agrémentée de figures de style pour donner

des effets oratoires ? Non, aucune de ces qualifications ne

s'applique à cette nouveauté dont C. Gérard nous a offert

l'heureuse découverte durant la formation.

Mais quel que soit notre espoir, quelle place occupe le

récit dans les sciences humaines et sociales ? Chaque discipline et

orientation paradigmatique lui donne la place qui convient à son

objet en fonction de sa méthode. Toutefois, quelques idées

fondamentales peuvent certainement dégager un consensus entre toutes ces

sciences, notamment en ce qui concerne les sciences de l'éducation et la

gestion. Ce type de récit désigne, décrit, rapporte la

réalité afin de la soumettre à tous les instruments

servant au recueil et au traitement des informations. Il s'agit d'une

matière première riche pour qui veut en extraire, à l'aide

des concepts outils, un bout de savoir permettant de mieux définir

chaque sujet en le situant dans la complexité de ses contextes. Cela

veut dire qu'il sert de transition entre les données empiriques et les

théories scientifiques.

Dans ce chapitre, comme moyen de concrétiser nos propos

sur l'autobiographie référencée développés

précédemment, il sert donc de médium transporteur de la

réalité à passer sous les prismes des concepts en vue de

tirer des éléments nouveaux qui viendront enrichir, fut-

ce de taille microscopique, la compréhension que l'on

peut avoir du pourquoi de ce travail. Alors commençons par remonter

à l'origine de notre parcours humain, avant d'aborder comment

l'apprentissage dans l'action (de lycéen engagé dans la vie

active au professionnel qui se forme) a permis très tôt de voir

poindre le début de notre intérêt sur la question de

projet.

I.La genèse d'un parcours

La construction d'une identité professionnelle

dépend de plusieurs paramètres, avec systématiquement un

apport de contingences qui se glissent entre les zones d'articulations

de ceux-ci, pour lesquels nous allons esquisser un

exemple de représentation synthétique à travers ce

destin singulier. D'abord, le titre "La genèse d'un parcours",

en plus des sens qu'il véhicule, vise en partie à rendre

hommage à E. Morin pour ses leçons de vie vulgarisées dans

divers ouvrages tels que, notamment, La tête bien faite15

et L'humanité de l'humanité16. Ce qui

reflète en même temps une volonté de s'approprier cette

manière d'apprendre (à penser, à dire, et

à faire) qu'il préconise et à laquelle

nous pouvons adhérer, tant une partie de ces enseignements recouvre la

manière dont nous avons conduit notre métier

d'élève, il y a quelques années déjà mais,

qui semblent si lointaines et si proches à la fois. Une scolarité

qui s'est déroulée dans un contexte où la seule garantie

de succès résidait dans la propension à apprendre à

apprendre dans l'autonomie. Pour finir, un curriculum aussi atypique, non

linéaire que nous allons donner à voir

ne pourra-t-il pas être conçu comme a priori

complexe ? Nous acquiesçons en nous référant à la

définition morinienne de la complexité à laquelle nous

reviendrons ultérieurement.

Voici une proposition facilitant de la communication de

cette expérience unique et très personnelle : nous allons

opter, rien que pour cette partie autoréférentielle, pour un

positionnement en qualité de sujet qui s'affirme avec le pronom

personnel "Je" ; celui qui se cache souvent derrière le Nous

de l'orateur par convention, par civilité, par

élégance oratoire, alors même qu'il se trouve seul face

à ses responsabilités, à ses valeurs et à ses

choix. Il y a des moments où la première personne se doit

d'être assumée pleinement dans toutes ses dimensions

égocentriques afin de mieux s'excentrer en direction d'autrui de

façon plus franche. Cela réduit

au minimum les filtres et parasites communicationnels pouvant

être vecteurs d'ambiguïtés. Ainsi

les échanges en vue d'un partage de toute

expérience très subjectivement impliquante se fera dans un

processus de décentration, donc de réflexion éclairant la

transmission. Ensuite, dès le prochain chapitre, le code du langage

universitaire sera de mise puisque pleinement compris, accepté et

partagé. Cette petite parenthèse étant fermée,

poursuivons maintenant l'exposé vers le coeur du sujet.

En toute simplicité, je considère volontiers

la genèse de ma biographie de professionnel du secteur

socioéducatif comme le fruit d'un long processus de maturation, suite

à

15 Edgar Morin (1999), La tête bien

faite, Paris, Coll. L'histoire Immédiate, Seuil.

16 Edgar Morin (2001), La méthode 5 :

L'humanité de l'humanité, Paris, Coll. Points, éd. du

Seuil.

une subtile union féconde entre ma décision

d'engagement et la rencontre constructive avec le peuple d'un monde à

part, voire parallèle à notre société que

sont les lépreux. De là, une gestation a eu lieu dans

un contexte spécifique pouvant être soit répulsif,

soit, au contraire, favorable au développement des potentiels dormant

dans chacun, suivant sa personnalité. Dans mon cas, ce contexte

correspond à un terreau très fertile qui, associé

à un profond sentiment d'indignation, de refus catégorique du

mépris (nous y reviendrons très rapidement), a servi de biotope

propice au développement de cette inépuisable force qui pousse

à un engagement certes marginal, mais clairement assumé car

probablement un peu humain. Cependant il ne peut y avoir

ni engagement, ni engageant sans la matrice originelle

pour assurer le rôle de pépinière ou d'incubateur

qu'est le premier cercle familial.

A. Un singulier départ

La péripétie d'une prime jeunesse à

travers la moitié nord de Madagascar, dans une famille nucléaire

marquée, trop tôt, par un "accident" fatal du père, m'a

conduit à prendre en main mon destin et à rentrer dans la vie

active dès l'âge de quinze ans, tout en décuplant une

pugnacité pour mener ma scolarité à son terme. Un terme

matérialisé à l'époque par l'obtention d'un

baccalauréat car les études supérieures, en plus

d'être longues, n'étaient accessibles qu'avec suffisamment de

moyens financiers. Sur mes épaules pesait, en même

temps, toute la responsabilité d'aîné d'une famille

nombreuse. Dès lors, le droit de se plaindre et de crier

à "l'injustice" avaient déjà des propriétaires :

les autres. Pourtant, si participer à élever sa fratrie

dès l'âge de cinq ans revêt un

caractère naturel, simple et formateur, en devenir le

père de substitution du jour au lendemain s'avère

être un exercice qui requiert le déploiement d'un certain

degré de maturité que l'on n'a pas toujours du haut de ses quinze

ans. D'ailleurs, dans une pareille position, souvent soit l'adolescent(e)

plonge dans la spirale névrose, toxicomanie et

délinquance17, soit il (elle) se tient débout, droit

et poursuit son chemin en se serrant un peu les dents pour faire triompher

l'instinct de survie. La deuxième posture m'a très bien convenue

car la propension à lutter contre sa propre tentation de baisser les

bras devant l'adversité est enracinée dans toute être

humain. Elle a juste besoin, pour s'exprimer, d'être entretenue

activement dès notre jeune âge. Les vertus des sports de combat

et d'endurance, porteurs de valeurs structurantes autant mentalement que

physiquement, m'ont sûrement entraîné et soutenu dans cette

résistance, sans oublier les multiples rencontres humaines et

humanisantes. Ainsi, cette épreuve m'a permis

de développer un sens de l'écoute empathique

et l'inclinaison à la résolution des problèmes

17 Ou l'un des trois, ou la combinaison de ces trois

pris deux par deux.

humains afin de soutenir, accompagner et donner confiance aux

plus faibles à un moment donné

de leur existence. Pour cela, le mérite revient

à ce père et à une grand-mère qui m'ont

légué en héritage l'essentiel, c'est à dire

l'amour de la nature, le respect de son prochain et le goût

d'apprendre, que d'autres ont enrichi par la suite au

gré des rencontres. S'y ajoute l'incommensurable confiance

dont ils ont fait preuve à l'égard de l'enfant que

j'étais. À croire qu'en matière d'éducation, ils

eurent pour devise la fameuse expression "un enfant n'est pas fort curieux de

perfectionner l'instrument avec lequel on le tourmente ; mais faites que cet

instrument serve à ses plaisirs, et bientôt il s'y

appliquera malgré vous" (J.-J. Rousseau, 1966)18.

Étrangement d'ailleurs, à mes condisciples lycéens qui se

plaignaient de la difficulté d'assimiler

les enseignements, je proposais ceci comme devise :

"L'étude n'est qu'un jeu mais faites-la sérieusement et vous

réussirez."

Cette absence paternelle imposée par

l'inéluctable, en pleine adolescence, a produit en moi un certain

sentiment de vide car "la mort de l'être cher brise chez l'aimant son

Nous le plus intime et ouvre une irréparable blessure au coeur

de sa subjectivité" (E. Morin,

2001)19. Mais la blessure s'est

métamorphosée en énergie de résilience20

donnant, entre autres choses positives, la force de s'opposer à

tout sentiment de mépris - d'où qu'il vienne - envers mes

semblables de quelque condition que ce soit. Cela va de pair avec la

primauté donnée à la dignité humaine. Il en

résulte cette recherche en permanence de favoriser une ambiance de paix

sociale partout où je me trouve quand l'environnement s'y

prête ; puis un manque, une soif insatiable mais, en même

temps génératrice, de savoir puisque l'insuffisant est

productif. Manque qui se manifeste par un besoin de s'ouvrir au monde.

Ouverture qui, bien qu'au départ littéralement entravée

par la vie insulaire, se matérialise à travers le

goût pour le voyage, la recherche et la passion d'apprendre. Une

très grande curiosité intellectuelle en somme. Les

permanents et plaisants efforts d'imprégnation culturelle de toutes mes

sociétés adoptives - dès l'âge de cinq ans - sont

tout à fait emblématiques de cette curiosité. Mais mon

principal allié fut probablement une certaine maturité

précoce (très relative !) qui m'a aidé

à comprendre l'exigence de conjuguer le principe de plaisir

avec le principe de réalité. Cela m'a permis de cheminer

vers le monde des adultes dans une perspective jalonnée par une gestion

pragmatique

du triptyque vie familiale, vie scolaire et vie

professionnelle, excluant sans compromis

l'opportunisme, à l'origine de trop de bassesses dans bien

des cas.

18 Jean-Jacques Rousseau (1966), Émile ou

de l'éducation, Paris, Garnier-Flammarion.

19 Edgar Morin (2001), La méthode 5 :

L'humanité de l'humanité, Coll. Points, éd. du Seuil,

p.86

20 Résilience (déf.) : "la

capacité à réussir, à vivre et à se

développer positivement, de manière socialement acceptable, en

dépit du stress ou d'une adversité qui comportent normalement le

risque grave d'une issue négative " in Boris Cyrulnik (2002), Un

merveilleux malheur, Coll. Poches, Odile Jacob, p.8.

Ainsi, mon entrée effective dans la vie professionnelle a

pu se faire un peu plus précocement que la norme habituelle,

c'est-à-dire trois années avant la majorité.

B. Cheminement d'un ouvrier-élève

Enchaînant maints emplois précaires, j'ai

toujours gardé, autant que faire se peut, des activités

bénévoles, des engagements sociaux et associatifs tels que

représentant des élèves au conseil d'administration du

lycée ou animation de mouvements des jeunes ou encore comme co-fondateur

et rédacteur en chef adjoint d'un petit journal d'éducation

à la santé. Mes rares temps libres étaient souvent

consacrés à des retraites champêtres pour profiter des

faunes et flores luxuriantes, en majorité endémiques de

cette Île sanctuaire, en me laissant aller à des

méditations sur les conditions humaines. Pendant ce temps,

l'école continue à imposer ses exigences prises pour l'unique

priorité qui vaille. Ce à quoi j'ai encore du mal à

m'accommoder maintenant. L'on voit encore, en effet, des

éducateurs21 qui ont tendance - consciemment ou pas

- à faire valoir leur unique ambition pour leurs

élèves au détriment du projet de ces apprenants et celui

de leur famille. L'on s'étonne ensuite des cacophonies à

l'origine des dissonances cognitives, dans la communauté

éducative ; phénomène très perturbant pour des

jeunes étiquetés,

à tort, "en difficulté scolaire". Est-ce

vraiment ces jeunes qui sont en difficulté scolaire ou c'est

plutôt l'école, le système éducatif, voire

même la société qui se trouve en difficulté face

à elle- même à force de ne pas savoir ce qu'elle veut en

terme de valeur ? Le problème pourrait peut- être

s'appréhender en trois pôles solidaires : le jeune, la

famille et le système éducatif. L'interaction, entre les

trois, participe à la production de ce que le jeune peut et pourra

être, à un moment donné, dans ses différents

cercles d'appartenance. Or puisque ces trois pôles forment chacun

un sous-système vivant, l'intervention au milieu d'un super

système regroupant les trois exige des professionnels de

l'éducation une prise de conscience de la complexité à

laquelle ils ont

à faire face. Ainsi, la qualification "en

difficulté" s'appliquera là où elle devra être

plutôt que comme un lourd verdict posé sur la tête des

jeunes.

À l'école, dans un système paradoxalement

élitiste pour l'un des pays classés parmi les plus en retard

économiquement, tout allait normalement sur le plan purement

intellectuel. Toutefois, malgré cette petite réussite cognitive,

je me suis retrouvé quelque fois en position de défouloir de

frustrations de certains enseignants qui ne parvenaient pas à me

modeler

tel qu'ils auraient aimé que leurs élèves

soient. En effet, bien qu'aimant réellement l'école, mon

projet, qu'elle ignorait allègrement, ne concordait

que rarement avec ce qu'elle persistait à

21 Ici l'éducateur est pris au sens large

englobant tout professionnel de l'éducation, de l'enseignement et de

formation.

imposer de façon uniforme. Un fait anecdotique

certes mais potentiellement révélateur de l'ambiance d'ennui

dans laquelle peut être noyé un élève : on peut

affirmer sans exagération que jusqu'en classe de Terminale (7e

année du secondaire ou l'Humanité), près de vingt

pour cent de mon temps scolaire a été passé à

compter des moutons dans les bras de Morphée. Pour autant, cela ne m'a

pas empêché d'atteindre les performances attendues et d'apprendre,

en autodidacte,

sur la nature tropicale qui est restée longtemps ma

grande passion parallèlement à la vie de la cité, au

sens hellénique du terme. Pour assouvir de telles passions, il

valait mieux avoir une curiosité bien aiguisée.

Heureusement, il semblerait, selon Aristote, que "l'Homme a

naturellement la passion de connaître". Cette dernière

explique probablement cela, si tant est qu'il faille toujours tout

expliquer ou tout justifier. Une importante activité, bien que

discrète, illustre mon lien actif au système

éducatif de ma jeunesse. Il s'agit d'un engagement pour la

promotion de la francophonie là où la malgachisation22

était la règle en vigueur. L'unique résultat

palpable de cet engagement, à l'époque, se résume

au fait qu'en classe de première (sixième année du

secondaire) un professeur d'histoire et géographie ait accepté

d'enseigner sa matière en français. Ce ne fut pourtant qu'une

victoire éphémère dans la mesure où le professeur

lui-même n'avait pas le niveau suffisant pour assurer un enseignement

entièrement francophone. Qu'est ce qu'une poignée de

lycéens peut, après tout, espérer apporter comme

changement dans une institution où leur voix équivaut à

un ultrason pour les oreilles des décideurs ? En tout cas, pas rien.

D'abord nous éviter un formatage indélébile et

garder ainsi une souplesse intellectuelle minimale indispensable. Ensuite,

ce groupe d'anciens lycéens français ou francophiles (où

qu'ils soient) est maintenant devenu une force de résistance active pour

favoriser la diversité culturelle dans un bout de territoire du

village-monde qui risque d'être broyé par le rouleau compresseur

de l'uniformisation linguistique de la puissance

économico-militaire du moment23. De tels engagements

apportent, enfin, une réelle ouverture d'esprit sur les

problématiques générales de l'éducation à

une échelle plus large que celle d'un pays.

Ainsi, je ne cesse de m'interroger si, outre la

nécessité d'une adéquation entre

la formation (post enseignement général de base)

et le marché de l'emploi, l'école a pour rôle de livrer au

système économique, suivant la conjoncture, uniquement des

adultes bien formatés à l'identique, bons exécutants

dociles dénués de tout ingéniosité et de

sens critique, soit par "amputation", soit par inhibition. Et que fait-elle

de ceux qui ne rentrent pas avec précision dans

22 La malgachisation n'avait strictement rien

à voir avec une réaction symptomatique d'un nationalisme

post-colonial tel que l'interprètent beaucoup de théoriciens.

Il s'agit d'un système extrêmement efficace pour

promouvoir une oligarchie dont la perpétuation est facilitée

par la transmission du pouvoir à l'intérieur du cercle restreint.

Pour ce faire, il existait des écoles francophones d'excellent niveau

réservées aux élites.

23 Sachant que si le français reste la langue

qui occupe une place particulièrement importante, l'idéal est de

promouvoir toutes les langues permettant une ouverture culturelle, diplomatique

et économique sans exclusivité.

le moule : les "mutiler", punir, écarter, ou

stigmatiser ? Dans ce domaine, l'uniformité peut-elle seulement servir

aux intérêts économiques d'un pays ? Quelle qu'en soit la

réponse, je ne me suis jamais accommodé à cette

habitude de l'école de reléguer systématiquement les

élèves qui n'arrivent pas à suivre ou, tout

simplement, qui ont d'autres centres d'intérêt que ce

"menu" standard servi au nom de l'unique égalité. Les expressions

"bonnet d'âne", "cancre", "dernier de

la classe", "bon à rien", etc., ne sont-elles pas des

inventions des maîtres ? Pourtant, même dans

ma prime jeunesse, je ne me suis jamais senti

à l'aise en recevant les prix d'excellence de fin d'année

(manuels et fourniture pour l'année suivante) qui concourent

à favoriser une minorité d'élèves qui prennent

ainsi d'autant plus d'avance sur les autres, alors que ceux qui mettent en

difficulté l'école sont abandonnés en route.

Dès la classe de 5e (2ème

année du secondaire), bénéficier de ce genre de

prix me faisait déjà éprouver le sentiment de participer

à une profonde iniquité. Mais pour compléter le tableau,

il m'est arrivé aussi de me trouver dans la posture du cancre.

En effet, après un voyage intercontinental,

mes trois premières années universitaires ont

été marquées par de très difficiles

soucis d'acculturation. Une grande insuffisance de niveau en

français et un décalage entre le premier système

éducatif qui m'a formé

et le système éducatif français

constituaient les éléments explicatifs à la base

d'un tel "échec universitaire". Pourtant, dès ma naissance,

la France comme deuxième pays a pris place profondément

dans mon coeur d'autant plus que mon meilleur souvenir d'un grand-père,

qui m'a servi mes biberons, restera cet amour pour la métropole qui

constitue l'unique pays dont il était le citoyen. C'est dire que

l'intention et, le sentiment ne suffisent pas. Il faut aussi déployer

toute son énergie, son intelligence et beaucoup d'audace dans

l'action. S'il ne devait pourtant me rester qu'une seule idéologie

motrice pour redresser ma barque vacillante de jeune étudiant, cela

aurait

été ce proverbe tiré de deux vers des

Géorgiques de Virgile (I, 145-146) : "Un travail opiniâtre vient

à bout de tout" (Labor omnia vincit improbus). Il faut avouer

aussi que "la langue de chez nous", si bien chantée par Yves

Duteil en dépeignant les multiples facettes de la langue de

Molière, a vraiment su me séduire au point de me donner

l'énergie suffisante pour continuer à l'apprivoiser, jour

après jour, voir seconde après seconde pour plusieurs

décennies encore.

En somme, il ne serait pas exagéré d'affirmer que

mon intérêt pour l'éducation

et l'enseignement a pris racine dans la conviction qu'il

est possible de former une société qui relie ses membres

avec toutes leurs différences complémentaires grâce

à la formation diversifiée

de toutes les générations, tout au long de la

vie. Cela suppose, comme condition sine qua non, un fonctionnement scolaire

et pédagogique qui ose parier sur un effort

d'équité et d'inventivité permanente ; une école

qui n'a pas trop de certitudes. Une telle école se doit de donner sa

juste

place à l'enseignant, à l'élève et

aussi à sa famille dans une institution structurée par des

règles du

jeu démocratique et de la laïcité

intégratrice. Il s'agit d'une école à la fois ouverte sur

le monde tout en demeurant protégée des fluctuations

d'humeurs environnantes. Cette école, principale actrice d'une

meilleure instruction et formation se doit aussi de co-éduquer main dans

la main avec la famille sans se substituer à cette

dernière. Enfin, l'école constitue le deuxième

cercle éducatif strictement après la famille, mandatée par

la société pour des missions précises et donc

limitées. Et, bien qu'au service de la société, le

système éducatif n'a ni à se substituer à

celle-ci,

ni à usurper ses responsabilités. De même,

une société démocratique et éclairée se

garderait bien

de désigner l'école comme étant à

l'origine d'éternels symptômes - décrits tout au long de

notre histoire depuis la Grèce Antique - des dysfonctionnements et

non-conformités de sa jeunesse.

Venons-en maintenant à l'une des phases les plus

significatives de ce parcours, matérialisée par la

découverte de la fonction de direction dans une

léproserie. Soulignons d'emblée que, quelles que soient les

idées qui vont être développées et la

manière dont elles seront exposées, l'idée

maîtresse de cette expérience se trouve dans la notion de service.

Servir une organisation ou un public. Ici, le public sort de

l'ordinaire car l'univers des lépreux n'est certainement pas un

monde comme les autres. Pénétrer cet univers unique exige

l'engagement de

la totalité de son être. D'où la

délicatesse de la restitution d'une telle expérience, fut-ce avec

des multiples jalons théoriques. En tout cas, il s'agit d'un engagement

éminemment formateur et, par conséquent, fondateur de quelques

solides valeurs universellement partageables.

II. Unapprentissage dans l'action

A. Une léproserie comme fondation

À dix neuf ans, je me suis vu proposer, par un

prêtre dermatologue malgache d'origine italienne, la direction

sociale de la léproserie24 d'Ambanja25

avec pour mission : concevoir et mettre en oeuvre des solutions

pour une autosuffisance alimentaire et fédérer les

lépreux autour de la co-construction d'un projet de vie sociale qui fait

sens26. Cette proposition correspondait exactement à mes

inspirations de jeune révolté, profondément

indigné par le mépris que l'homme peut avoir pour ses

semblables ayant une quelconque caractéristique

24 Village situé à 5 km, isolé

de la ville et de toute autre vie sociale.

25 Petite ville, chef lieu de sous-préfecture

située au nord nord-ouest de Madagascar dans la province de

Diégo-Suarez.

26 Au départ, prévue pour un

été, l'expérience s'est prolongée pendant une

durée de trois années.

différente des siennes : maladie, handicap,

origine géographique, couleur de peau, orientation sexuelle,

conviction religieuse ou politique, voire spécificités

intellectuelles, etc. Quant aux lépreux, comment peut-on se

contenter, pendant des siècles, d'exclure définitivement ses

propres membres malades au nom d'une peur fondée sur des

préjugés, sans que personne ne réagisse ? Si seulement

quelqu'un ne pensait pas comme les autres, puisqu'il devait bien y en avoir

plus d'un, qu'est-ce qui aurait pu l'empêcher de faire

évoluer son monde ? Certainement l'incapacité à

assumer sa différence en agissant autrement que selon la

pensée traditionnelle immuable et sclérosée ; bref, la

paralysie quand il faut passer à l'action ou même penser autrement

que suivant

les vox populi qui ne sont pas toujours des vox Dei !. Si E.

Durkheim nous a enseigné la richesse

de la conscience collective par rapport à la

conscience individuelle de par la complexité des maillages formant

cette première, nous sommes, au sujet des lépreux, devant un cas

qui infirme partiellement cette idée. Ici, plutôt que

d'intégrer et d'amplifier les sentiments d'indignations

individuelles face aux conditions réservées par la

société à ses membres malades, celle-ci a

réussi longtemps plutôt à les neutraliser. Du coup,

il a fallu l'arrivée de quelques personnes allochtones - devenues

depuis enfants du pays - pour introduire durablement et donner sa juste place

à cette réaction génératrice de changement.

Au final, nous observons une société dont l'ouverture et la

capacité d'assimilation de certaines valeurs de ses hôtes lui

offre une perspective d'évolution qui lui semblait inaccessible en

autarcie.

Jeune et laïc, nous verrons que mon

rôle n'était pas des plus faciles. Néanmoins,

une expérience d'encadrement, une volonté d'écoute

soutenue par une bonne connaissance des us et coutumes du pays ont

été les piliers qui m'ont servi de solides appuis. Les situations

difficiles ont tendance, par ailleurs, à renforcer mon calme

et ma détermination à réussir. Mais cette

expérience a eu lieu dans un contexte si particulier qu'une

très sommaire

anamnèse de la lèpre nous aidera à mieux

représenter quelques unes de ses multiples dimensions.

Maladie infectieuse, contagieuse et

épidémique, le premier symptôme, qui apparaît

après la phase d'incubation (de 6 mois à 15 ans) du

Mycobacterium leprea ou bacille de Hansen27 - se

manifeste d'abord par une perte de sensibilité dermatologique

face aux stimuli. Puis, vient l'affection des muqueuses. Ensuite, les

atteintes du système nerveux périphérique peuvent

souvent paralyser certains muscles et causer l'infection des blessures.

La destruction osseuse va, si le traitement tarde, jusqu'à

l'amputation des extrémités. Pour finir, associée à

une faiblesse du système immunitaire, il arrive que certains patients

finissent avec d'autres infections réduisant considérablement

leur longévité. Socialement, la répugnance, la peur et la

fuite sont les mots clefs de l'existence d'un lépreux. Vieille maladie,

la connaissance de la lèpre est attestée par

27 Du nom de son découvreur Armauer Hansen en

1893.

des écrits historiques datant de l'an 600 avant

Jésus-Christ. La lèpre est donc une maladie infectieuse

à l'origine de multiples handicaps et dont la mort sociale constitue un

incontournable effet secondaire d'une extrême lourdeur

jusqu'à la fin du XXe siècle en tout cas.

Après la confirmation du diagnostic, l'emménagement à la

léproserie s'impose pour tout patient de tous âges et de toutes

conditions sociales, sous peine d'être voué à la

solitude, l'errance et la clandestinité pour le restant de ses jours.

Ce qui n'est tenable pour personne.

Le quotidien de ces villageois est soutenu par un projet

déclinable, dans sa mise en oeuvre, en trois volets :

économique, social et éducatif.

1. Visées économique et socioéducative

a. Une économie vivrière

À l'image de celle du pays qui est basée

en grande partie sur le secteur primaire, l'économie de la

léproserie repose exclusivement sur l'agriculture et

l'élevage. Une prédominance de riziculture pluriannuelle

complétée par le maïs, le manioc et les arbres fruitiers

forme la partie agricole ; tandis qu'un élevage bovin - indispensable

à la ruralité malgache28 -,

de volaille et porcin permet un apport quotidien en

protéine. Pour y parvenir, deux entreprises agricoles de la

région entretiennent un partenariat avec nous en fournissant les

engrais, les plants

et semences (les premières années), tous

les outils de labour ainsi que de précieux conseils techniques.

Par ailleurs, suivant la saison, le recrutement d'entre cinq et quinze ouvriers

agricoles pallie la faible capacité de travail physique des

lépreux29. Mais les principaux acteurs, dans toutes

les phases de la production, restent nonobstant les villageois

eux-mêmes.

En tant que pilote, mon rôle débute par

l'élaboration des stratégies générales,

partiellement négociées avec les villageois, ainsi qu'à

leur communication par des dialogues à caractère

pédagogique. Puis la gestion et la coordination des travaux s'effectuent

en parallèle aux relations avec les partenaires. Ceux-ci m'offrent

des occasions pour m'initier aux multiples techniques agricoles qu'il faut

aussitôt mettre en pratique et transmettre, sans oublier la recherche

de solutions pour les petits tracas quotidiens

(problème de parasites, correction des erreurs, protection de la

culture, etc.). Au final, une participation active à tous les types de

travaux des

champs et d'élevage au même titre que les

villageois ou les ouvriers constitue la touche

28 En effet, le zébu (boeuf à

bosse) jouera longtemps encore un rôle symbolique,

économique et coutumier dans cette société

traditionnelle.

29 Un tel recrutement a pu avoir lieu du fait d'une

possibilité pour les ouvriers de garder leur distance par rapport aux

malades.

personnelle que j'ai tenue à apporter quoiqu'il ne m'a

évidemment pas été possible de consacrer autant d'heures

au travail fermier qu'eux. De toutes les manières, superviser à

distance les mains

sur les hanches m'est inconcevable. Ainsi mes semaines

se passent entre les négociations partenariales et le soleil du

champ de maïs ou sous la pluie entre les pieds des plants d'arbres

fruitiers pour aboutir à la gestion du partage des récoltes

à chaque fin de saison. Cette proximité participe à

l'encouragement que les villageois apprécient

énormément car ils ont un moral en dent de scie dans un

corps souffrant telle des vieilles branches automnales effeuillées et

dont on

ne mesurera jamais assez la fragilité, même

doté d'une empathie exceptionnellement réceptive.

Ces activités, en vue d'une autosuffisance

alimentaire et de réduction de la dépendance envers les

aides humanitaires, jouent en plus un rôle capital dans le

parcours d'insertion sociale au village. Responsabilisée, en

devenant le principal maillon de sa vie économique, la

population se prend en charge et parvient ainsi à se

reconstituer, année après année, des fragiles

prémices d'identité sociale en dépit de son

exclusion. Toutefois, cette question d'identité sociale restera

longtemps encore un grand défi à relever.

b. Un défi de resocialisation

Société traditionnelle, la vie dans les

campagnes malgaches s'articule autour

des travaux des champs et des rites traditionnels/religieux

où chaque évènement occasionne une manifestation festive

qui sert de prétexte au renforcement des liens sociaux. Au cours d'une

fête coutumière, par exemple, les Vieux30 rappellent

les liens de parenté et les règles immuables des interdits et

tabous. Bien que séparés pour toujours de leurs familles,

les villageois tentent de constituer de nouveaux "liens de

parenté" entre eux. Ce qui illustre l'idée de C.

Lévi-Strauss selon laquelle, dans les sociétés dites

primitives, le système de parenté forme l'armature de

l'organisation sociale en créant des relations d'interdépendance

au sein de celle-ci. Ainsi, au lieu

de réciter l'arbre généalogique dont

les Vieux possèdent la parfaite maîtrise, ils

s'échangent autour des anecdotes, évènements marquants

et mythes pour consolider cette parenté à la fois nouvelle et

éternellement vacillante. Mon rôle ici consiste à

entretenir cet embryon des liens sociaux par le biais des

évènements à provoquer, à organiser et à

catalyser. Bref à saisir ou faire

émerger des occasions propices à la mise en oeuvre

d'une existence partiellement réparatrice de

30 Entendons par vieux (en malgache "matoe"[matwe]/

"antitra"/ "Ray aman-dreny"), toute personne âgée (notion

relative

à plusieurs autres paramètres que la seule date de

naissance), référent doté de sagesse (qui, de ses longues

expériences de

la vie, a su tirer des enseignements, savoirs transmissibles

et connaissances), suscitant l'admiration et le respect. On aime donc son

vieux. Sa valeur est proportionnellement inverse à son énergie

physique, qu'il soit riche ou démuni, homme ou femme. Dans beaucoup

de familles, la mienne par exemple, des femmes se retrouvent souvent

à la tête de la "grande famille élargie" selon

certains critères. Après la mort, les vieux devenus

ancêtres occupent une place d'intercesseurs auprès de

Zagnahary (Le Créateur dans la cosmogonie malgache) et protecteurs des

siens vivants.

la violence suprême - et non plus symbolique -

que ces personnes subissent de la part de la société en

général, et de leur famille en particulier. Qu'y a-t-il de pire

pour un humain souffrant déjà d'une maladie aussi grave que

d'être rejeté, à cause de celle-ci, hors de

l'humanité ? Les interactions souvent très conflictuelles entre

les villageois me conduisent aussi à me positionner

en médiateur pour atténuer toute source de

désunion et, encore une fois, entretenir les relations

interpersonnelles. Il est en effet loin d'être évident de parvenir

à ce que des lépreux, qui vivent

au plus profond de leur être le rejet humain et

divin (car ainsi se conçoivent-ils et sont-ils conçus),

s'acceptent eux-mêmes. Alors accepter les autres, fussent-ils

leurs "concitoyens", se situe encore à un degré

supérieur de l'évolution dont la pénible ascension

ne peut avoir lieu qu'avec un accompagnement à long terme. On

comprend combien la parenté nouvelle évoquée

ci-dessus peine à s'enraciner.

L'existence sociale est une perpétuelle interaction

constructive entre l'environnement humain et soi-même. Il semblerait que

"le rapport que les sujets entretiennent avec leur condition et avec les

déterminismes sociaux qui la définissent fait partie de la

définition complète de leur condition et des

conditionnements qu'elle leur impose" (P. Bourdieu et J.-C. Passeron,

1985)31. Cette vision, bien que relativement juste, me

parait un peu trop pessimiste. Alors, fort de l'idée de la

rationalité des acteurs chère à R. Boudon et telle que la

conçoit M. Crozier, je pense que dans certaines situations, rien ne vaut

l'action. D'où mon engagement pour

ce long combat qui nécessite, à mon sens, le

passage par la création d'un petit système scolaire

endogène. Pour apporter du changement, l'éducation, comme vecteur

à la fois de perpétuation et d'innovations d'une

société, occupe une place primordiale dans ma

conception de la reconstitution sociale. Par conséquent, la

création d'une école primaire s'est imposée d'elle-

même comme une décision obvie32. Il s'agit d'une

École à la fois formatrice et protectrice car "c'est

justement pour préserver ce qui est neuf et

révolutionnaire dans chaque enfant que l'éducation doit

être conservatrice ; elle doit protéger cette nouveauté et

l'introduire comme un ferment nouveau dans un monde déjà vieux

qui, si révolutionnaires que puissent être ses actes,

est, du point de vue de la génération suivante,

suranné et proche de la ruine" (H. Arendt, 2001)33. Bref,

mon projet n'est ni révolution - en tout cas pas la

révolution attendue au sens de la Révolution

française avec les lots de violences qu'elle a charriés puisque

je reconnais l'obligation

de révolutionner certaines situations quelque fois, mais

avec une révolution plus pacifique telle

que l'histoire abonde -, ni stagnation, mais juste une

école d'équilibre entre continuité et

31 Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron (1985),

Les héritiers, Paris, Coll. Le Sens Commun, Les Éditions

de Minuit.

32 Qui vient spontanément à l'esprit

33 Hannah Arendt (2001), La crise de la

culture, coll. Folio/Essais, Gallimard, p. 247.

innovation ; une école toujours à parfaire

par et pour la société. Et pour une société

d'exclus, vouée à évoluer à l'abri de toute source

de chaleur et de lumière cordiales de tous ses cercles

d'appartenance de départ, l'école sert d'armature

pour une fondation plus solide.

c. Création d'une école primaire

Parmi de nombreux jeunes en âge d'être

scolarisés, seule une dizaine, de quatre

à quinze ans, de niveau très

hétérogène a été retenue pour participer

à cette première école avec une organisation

pédagogique en classe unique. En dehors des quatre heures

hebdomadaires possibles consacrées à l'enseignement, je me

suis organisé pour multiplier les occasions d'enseigner, de

transmettre à travers toutes les activités de la vie

quotidienne auxquelles les enfants peuvent participer ou assister puisque

"(se) former, c'est [aussi] l'avoir fait soi-même" (C. Gérard,

2005)34. Avec le recul, on peut constater une sorte de

métissage entre l'esprit du Français

C. Freinet35 et du Juif polonais J. Korczak36

dans ma pratique bien que n'ayant eu de formation pédagogique

qu'à la fin de la deuxième année, durant la

préparation militaire37. Cette pratique consiste en tout cas

en une succession de bricolages favorisés par la motivation des

élèves car,

nul n'ignore, pour paraphraser C. Freinet, qu'on ne peut pas

faire boire un âne qui n'a pas soif. Cette formation pédagogique,

reçue dans le Régiment des Forces d'Intervention marine (chez les

fusillers marins), explique, en partie, pourquoi la troisième

année a été la plus rentable par

rapport à la progression de mes

élèves38.

34 Christian Gérard (2005), "Action-recherche

// recherche-action en formation, c'est-à-dire conjoindre l'art, la

science et l'expérience afin de former à (se) former", p. 2

35 Célestin Freinet, Gars, Alpes-Maritimes,

1896 - Vence 1966, pédagogue français, il a

développé une pédagogie fondée

sur les groupes coopératifs au service de l'expression

libre des enfants et de la formation personnelle. À noter aussi que

s'il a pensé cette pédagogie, ce fut pour faire

face à un handicap physique qui fait suite à sa présence

aux fronts pendant la

Guerre.

36 Janusz Korczak (de son vrai nom Henryk

Goldszmit), Varsovie 1878 - Treblinka 1942, pédagogue polonais.

Médecin, fondateur d'un orphelinat dans le quartier juif de Varsovie, il

développa une pédagogie de la responsabilisation, publie

Comment aimer un enfant (1918). Il mourut, tué par les Nazi,

avec "ses" enfants à Treblinka.

37 A Madagascar, tous les bacheliers (qui

représentaient 9 à 11% de la classe d'âge en 1986)

effectuaient leur service national obligatoire. Ce service est à la

fois militaire et civil. En clair, toute la promotion se retrouve prise en

charge par un corps de l'armée pour effectuer une formation

à la fois militaire et pédagogique. La formation

pédagogique étant, évidemment, assurée par des

professionnels de l'éducation nationale. Ensuite, alors que vingt pour

cent de l'effectif seront dispersés dans différents corps de

l'armée, la majorité des ces militaires sera affectée

à l'enseignement dans les collèges (75%) et à

l'alphabétisation (5%).

38 Le fait d'être sous les drapeaux me

donnait un enthousiasme supplémentaire parce que je n'agissais plus

simplement à titre individuel pour une oeuvre qui me tenait à

coeur mais aussi en tant que représentant de la République.

Autrement dit, à travers ma présence, la société

malgache se voit, désormais, pratiquement engagée dans la prise

en charge de la population lépreuse. Mais le plus important se trouve

surtout dans l'impact de cette réalité marginale vis à vis

de la société. C'est ainsi, par exemple, que nous avons

réussi à établir un lien institutionnel avec un

établissement scolaire de la ville. Les soutiens logistiques se sont

multipliés : plus de livres, de craies...etc. Enfin, même si la

ville reste loin d'être facilement accessible, ces enfants et adolescents

existent aux yeux de certaines personnes que je peux toucher plus efficacement

dans mes campagnes de sensibilisation : quelques enseignants et des jeunes.

Régulièrement, je trouve même de plus en plus

d'interlocuteurs quand des problèmes pédagogiques

nécessitent une analyse plus approfondie.

Aussi quand "l'école est finie", on organise des

sorties récréatives en quittant momentanément ce monde

à part pour visiter la ville, sans pour autant sortir du

véhicule. Une telle promenade reste l'unique moyen pour les

enfants de découvrir les actualités et les

évolutions du monde environnant. Quelques sorties dominicales sur des

plages isolées de la côte ouest de l'île, le long du

Canal de Mozambique, leur servaient aussi de véritable

bouffée d'oxygène. Mais, entre nous, reconnaissez que dans

un pareil engagement, peu de monde se satisferait de ce genre de statu

quo, cette vie de bannis ! Alors, afin de rompre cet isolement, j'ai convaincu

mes camarades lycéens à nouer des contacts avec les villageois.

Ces contacts, inspirés

de la parabole du semeur39, visent à

désinhiber et à provoquer la remise en cause profonde - par

l'action plutôt plus que le discours - d'ancestraux

préjugés incarnés par la peur de contracter la

lèpre rien qu'en se trouvant dans le même environnement que les

malades ou en marchant sur leurs pas. Une grande prudence est donc de

mise afin d'éviter que, entre deux mondes qui s'ignorent, la

moindre réaction de crainte de part et d'autre ne soit mal

interprétée pour se transformer en barrière encore plus

infranchissable à la communication, voire n'engendre de la violence.

Nous sommes là à la charnière du rôle social et du

rôle éducatif. D'ailleurs, rien n'est complètement

dissociable, tout s'entrecroise et s'interconnecte dans ce monde chaotique

à gérer

le mieux possible. Il en résulte inévitablement une

profusion de difficultés auxquelles il faut faire face.

2. Des difficultés formatrices

a. Des difficultés humaines

Le coeur du problème se situe dans l'ignorance qui

engendre une conception superstitieuse de cette maladie par la grande

majorité des Malgaches. Il est des moments où l'on

ne peut s'empêcher de penser qu'effectivement, dans une

certaine mesure, "un peuple ignorant est l'instrument aveugle de sa propre

destruction" (S. Bolivar, 1819)40. La lèpre chez ce

peuple, pourtant si pacifique et si sociable, n'est autre qu'une

malédiction divine. Quand Zagnahary (Le Créateur)41

se fâcherait, il pourrait aller jusqu'à jeter le

suprême anathème qu'est la lèpre. Pourtant personne,

parmi les victimes, ne comprend quelle est cette faute si énorme qu'elle

ait pu commettre pour être ainsi maudit et mériter autant

de peine. Puisque la mort est considérée

comme seulement une simple étape pour le passage

de la vie terrestre vers l'autre monde, la

39 Mt 13, 1-9 ; Mc 4, 14-20 ; Lc 8, 4-8

40 Simon Bolivar (1819), Discours de

l'Angostura.

41 Zagnahary : littéralement

Créateur est le Dieu unique dans la cosmogonie malgache.

damnation se poursuit forcément au-delà. Par

conséquent, l'accès dans le monde des ancêtres42

sera ipso facto exclu pour les lépreux. Un individu ainsi

considéré, même par la femme qui l'a engendré, ne

pourra plus jamais espérer trouver une quelconque place sociale nulle

part. Banni pour toujours, aucun cimetière (ni familial ni public)

n'aura de place pour lui. Il ne lui reste plus que l'obligation de refaire sa

vie dans une léproserie. Seulement, l'intégration dans cette

société nouvelle ne va pas de soi, si tant est que l'on puisse

considérer cela comme une société plutôt qu'un bagne

où des communautés religieuses des franciscaines et des

capucins43, soutenues par la fondation Raoul

Follereau44, consacrent une grande part de leur existence

à humaniser les conditions de vie de leurs semblables en assurant tous

les soins médicaux et paramédicaux.

Trouver sa place dans une telle condition exige une

réelle volonté de la part de tous les protagonistes. Or, la

diversité des origines géographiques ou ethniques45,

les différences d'âge à l'arrivée au village et

le degré du handicap de chaque personne ne facilitent rien.

D'ailleurs, on est en droit de se demander par quel mécanisme

magique une personne définitivement rejetée de partout - et

qui au mieux est plongée dans un profond solipsisme46, au

pire se rejette elle-même - puisse être capable, après une

simple transplantation géographique, d'en accepter d'autres.

Effectivement, tu as raison Boris : "nous nous trompons de malade. Ce n'est pas

tant sur le blessé qu'il faut agir afin qu'il souffre moins, c'est

surtout sur la culture"47. Désolé pour l'apparente

familiarité mais il s'agit d'un tutoiement entre éducateurs car

dans ce "tu" se faufile une fraternelle admiration pour ce grand

éducateur neuroscientifique.

De ce fait, on peut imaginer l'ampleur des

difficultés restant constamment à résoudre, à

surmonter ou à supporter, durant cette aventure humaine. Subjectivement,

en plus du sentiment de solitude propre à la fonction de direction, ma

place au coeur de cet univers reste extrêmement difficile à

identifier avec clarté.

42 Très important pour un peuple dont

l'univers existentiel est divisé en trois : la terre des vivants, le

monde des ancêtres et le monde de Zagnahary. Il n'y a pas de notion

d'enfer ni de paradis mais les âmes non admises dans le monde des

ancêtres seront vouées à une éternelle errance.

43 Dirigée par le très dynamique

Frère Stefano Scaringella, prêtre dermatologue, acteur clef du

développement local.

44 Raoul Follereau (Nevers 1903 - Paris 1977)

était un journaliste et avocat français, fondateur en

1966 de la fédération Internationale des associations de lutte

contre la lèpre. (cf. Le Petit Larousse Grand format, 2006).

45 N'oublions pas que nous sommes dans une

société issue d'un très complexe métissage

africain, asiatique, océanique et européen. Par

conséquent, la notion d'ethnie reste délicate à

manier bien que des générations d'ethnologues l'usent

à volonté sans retenue.

46 Solipsisme : nom masculin (latin solus, seul et

ipse, soi-même) [Philosophie] Conception selon laquelle le moi, avec ses

sensations et ses sentiments, constituerait la seule réalité

existante. Le Petit Larousse Copyright (c) Larousse/HER (1999) (c) Havas

Interactive (1999).

47 Boris Cyrulnik (2002), Un merveilleux

malheur, Paris, Odile Jacob, p.174.

L'âge a une importance particulière dans la

société malgache. Cette importance

se manifeste, entre autres, à travers le respect que

les plus jeunes doivent aux plus âgés48. Or, au

début de ma mission, mon âge souleva un problème

précis : comment asseoir une autorité sans être autoritaire

pour diriger un village de cent vingt âmes quand on a à peine

vingt ans ? Être plus jeune, même que le benjamin de la

quinzaine d'ouvriers agricoles que je recrute, n'était pas

évident dans la relation professionnelle. La question ne se serait peut

être pas posée avec autant d'acuité s'il s'était agi

d'une entreprise à finalité exclusivement économique. Peut

être...

Le deuxième point important est que, en dehors des

religieux49 qui ont un statut spécial de "sauveurs" dans

l'esprit de cette population, l'unique personne valide devient presque

l'handicapée, l'intruse, si bien que quelque part je deviens

celui qui n'est pas "normal", l'étranger donc étrange.

D'aucuns n'hésitent pas à poser directement la question : "mais

que fait

ici, chez nous, un jeune en bonne santé et qui a encore

ses études à faire ?". Interrogation teintée

de provocation et de suspicions impossibles à formuler

explicitement et dont aucune réponse ne satisfait. Alors, que faire ?

Accepter sagement les frustrations provoquées par ses limites

et résoudre aux mieux une infinité de problèmes de ce

genre.

Le problème d'âge se résout un peu

plus facilement grâce à un permanent exercice

d'équilibre entre la souplesse et l'affirmation calme, par le

dialogue de l'autorité nécessaire. Il est tout à fait

possible en effet d'inviter une personne à accomplir son devoir tout en

restant très respectueux et même en gardant sourire et gentillesse

francs. De même, quiconque assume une responsabilité ne peut le

faire aussi sans être capable d'entendre des critiques de la part de ses

collaborateurs. L'efficacité peut s'obtenir sans violence, ni je ne sais

quel sentiment

de supériorité car malades ou pas, la

dignité de ces personnes se situe au même niveau que celle

de tout autre humain. Ni supérieur, ni

inférieur. Employer des ruses pour diriger des êtres

humains avec lesquels on prétend instaurer un certain lien

social, revient aussi à les mépriser avec une

prétention à la supériorité, même

habilement dissimulée (serait-ce seulement possible ?). E. Morin a

bien conseillé la ruse, mais il s'agit de ruse pour réformer les

institutions éducatives plutôt que de mesquines manipulations pour

contraindre indirectement, avec lâcheté, son semblable. Non,

les fins ne justifient pas toujours les moyens. Le respect de

l'existence- valeur d'autrui, selon P. Ricoeur, est la conscience d'une

obligation morale. Sans vouloir

contredire un si grand penseur, je précise juste que dans

mon cas il ne s'agit plus d'obligation

48 Mais aussi, la protection et l'éducation