1.3- Milieu scolaire

Le milieu scolaire est l'endroit où

les jeunes passent le plus de temps hors vacances et weekend comme dans nos

écoles où l'on accueille des individus appelés

écoliers ou élèves qui suivent l'enseignement que dispense

les professeurs. Dans le système éducatif Français,

l'enseignement secondaire s'étend sur une durée de 7 ans, de la

classe de sixième (élèves âgés de 11 ans)

à la classe de terminale (élèves âgés de 18

ans). Il se répartit entre deux niveaux d'enseignement : le premier

cycle de l'enseignement secondaire (4 ans), dispensé en collège,

et le second cycle de l'enseignement secondaire (3 ans), dispensé en

lycée.

Selon la Loi N°2003-17 du 11 novembre 2003

portant orientation de l'éducation nationale en

république du Bénin, l'enseignement secondaire

général vise à approfondir chez l'élève les

apprentissages de l'enseignement primaire, le savoir, le savoir-faire et le

savoir-être, notamment le sens de l'observation, le raisonnement logique

et l'esprit de recherche. Il est dispensé dans deux types

d'établissements : le collège d'enseignement

général (CEG) et les lycées.

Dans le cadre de notre étude, nous allons prendre en

compte plusieurs collèges d'enseignements généraux

où l'enseignement a une durée totale de sept (07) ans et est

réparti en deux cycles comme ci- après : un premier cycle de

quatre (04) ans qui est sanctionné par un examen du brevet

d'études du premier cycle (BEPC) et un deuxième cycle de trois

(03) an sanctionné par l'examen du baccalauréat (BAC). Au sein de

ces collèges, notre population va concerner que le deuxième

cycle.

2- LES TRAVEAUX DANS LA LITTERATURE

Présenté par Ferdinand VIDAGBANDJI 8

2.1- Dans le monde

Bon nombre d'études ont été

réalisées dans le domaine des pratiques sportives mais aucune n'a

porté sur la pratique sportive des jeunes de la commune de Porto-Novo au

Bénin. Ainsi, avant de faire le point de ces différentes

études, il faut noter que des initiatives tendant à la

réorganisation des pratiques sportives ont été prises au

niveau des institutions nationales et internationales. C'est suite à

cela que notre revue de littérature adoptera un plan qui nous permettra

de recenser tous les travaux étrangers effectués sur les

pratiques sportives des jeunes qui sont contenus dans les articles, dans les

thèses, les mémoires, les rapports de fin de stage. Dans le

même temps nous n'allons pas négliger les autres travaux des

auteurs béninois.

Comme plusieurs études l'ont toujours souligné

depuis les années cinquante en France, les jeunes sont la classe

d'âge la plus sportive. Aujourd'hui près de 80 % d'entre eux

disent pratiquer une activité sportive, même si les rythmes et

l'intensité de celle-ci sont variables (INSEP,2010). La

pratique sportive demeure ainsi un marqueur de la jeunesse, malgré les

diverses affiliations qui se produit à l'adolescence. Cette pratique se

caractérise toutefois par une forte pluralité sportive que sont

les sports de compétitions, les sports de loisirs et les sports

encadré ou libre.

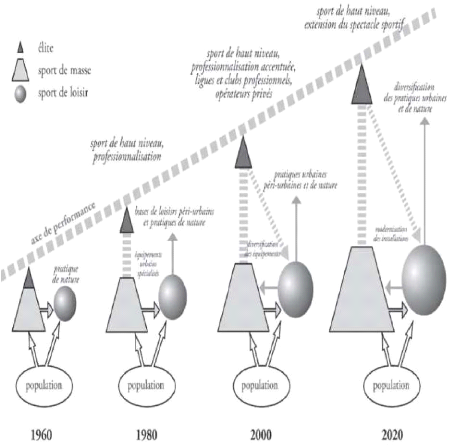

Les travaux de Augustin et Fuchs (2014)

constituent une référence parmi les sociologues

contemporains, parce qu'il identifie quatre temps par tranches de vingt ans

pour caractériser l'évolution des pratiques sportives des jeunes

de 1960 à 2020. Ces pratiques sportives regroupent : le sport de haut

niveau où les jeunes athlètes sont engagés dans les

compétitions fédérales, le sport de masse qui rassemble la

majorité des jeunes licenciés aux seins des

fédérations scolaires et qui sont engagés dans les

compétitions de masse et enfin le sport de loisir qui réunit les

jeunes qui s'adonnent à une pratique sportive dans le but

d'épanouissement ou ludique.

Présenté par Ferdinand VIDAGBANDJI 9

Figure 1 : L'évolution des pratiques

sportives des jeunes. (Source : J.-P. Augustin,

2014)

Il faut noter que la pratique sportive des jeunes

dépend avant tout du temps libre dont ils disposent.

Selon Olivier David (2010), la réflexion sur

le temps libre a montré l'importance de ce temps social pour

l'épanouissement des individus ainsi que pour leur réalisation

personnelle. Il offre en effet un cadre propice qui permet de pratiquer des

activités épanouissantes et libératoires tout en se

dégageant de l'ensemble des contraintes sociales, qu'elles soient

liées au travail, à l'école, à la famille ou

à toute autre institution. En ce qui concerne les enfants et les jeunes,

la place

Présenté par Ferdinand VIDAGBANDJI 10

occupée par le temps libre dans leur emploi du temps

quotidien est désormais importante. Mais malgré la

disponibilité de ce temps libre que disposent les jeunes en milieux

scolaire, l'engagement à la pratique sportive reste à

moitié.

Pour Claude Lafabrègue (2001), l'amour

de la pratique sportive des jeunes dépend de plusieurs logiques

relationnelles hétérogènes. D'une part il montre que les

jeunes ne peuvent réaliser leurs rêves sportifs sans tenir compte

des contraintes éducatives que souhaitent leurs parents. Certains jeunes

doivent veiller à ne pas reprendre une année scolaire, ce qui

fait qu'ils ont moins d'engagement vis-à-vis des pratiques sportives.

Donc la vocation des jeunes à la pratique sportives n'est pas

définitivement acquise mais dépend avant tout de l'action

éducative des parents ou de la position sociale occupée par les

parents. Le niveau de diplôme des parents est également un facteur

décisif qui influence la pratique sportive des jeunes. Ainsi plus le

niveau de diplôme des parents est élevé plus les jeunes

pratiques une activité physique et sportive. De même que pour le

type de filière choisi par les jeunes dans les lycées, les

élèves des formations professionnelles sont moins sportifs que

ceux des cursus généraux. (Muller, 2005).

En France, selon une enquête

épidémiologique effectuée sur la mesure de

l'activité physique des enfants, il ressort que 50,7% des garçons

et 33.3% des filles âgés de 6-17 ans remplissent les

recommandations de 60 minutes d'activité physique d'intensité

modérée a vigoureuse par jour (Verdot et al., 2020).

Ainsi les filles par rapport aux garçons, ont une diminution

bien plus importante de leur activité physique d'intensité

modérée à partir de 11 ans.

Les données officielles en particulier celles de la

mission statistique de l'INSEP (2010) montrent toujours

l'importance de l'environnement social et du niveau social dans les pratiques

sportives. Pour les deux tiers des adolescents de 12 à 17 ans qui

pratiquent un sport en dehors des cours d'éducation physique,

l'influence sociale est déterminante : c'est dans les milieux sociaux

les plus favorisés que les jeunes font le plus de sport. Les

caractéristiques individuelles, le milieu social d'appartenance et le

lieu de résidence familiale des jeunes influences leurs pratiques. Les

enfants de cadres et de professions intellectuelles restent majoritaires dans

les pratiques individuelles (tennis, golf, voile, etc.) et dans les principales

activités de pleine nature, alors que le football ou les sports de

combat demeurent l'apanage des milieux populaires (Mignon, Truchot,

2002). Le genre et la situation sociale influencent encore fortement

les pratiques sportives, artistiques et culturelles. Les activités

féminines sont plus diversifiées que celles des garçons,

avec une proportion d'activités culturelles plus importante.

Présenté par Ferdinand VIDAGBANDJI 11

Le travail de LAVENU (2001) sur la

sociabilité des jeunes à la sortie de l'adolescence montre que le

mode de sociabilité des jeunes à l'âge de la

post-adolescence vers l'âge adulte se traduisent par une réduction

des activités de loisir collective et par une réorientation vers

l'activité individuelle ou solitaire. Donc en ce qui concerne

l'âge, plus les enfants ou les jeunes sont âgés, moins le

taux de pratique sportive est élevé.

Patrick Mignon (2004) soutient les

résultats de cette étude sur la sociabilité des jeunes en

montrant que la pratique sportive est principalement associée à

la jeunesse et au statut d'élèves ou d'étudiants, mais son

augmentation est due à son allongement. La quasi-totalité, 91 %,

des 15-18 ans ont pratiqué une activité physique ou sportive et

la moitié des personnes participant à des compétitions a

entre 15 et 30 ans. La pratique sportive des jeunes diminue de manière

significative après l'âge de 24 ans, notamment pour certaines

activités qui sont spécifiques à cette tranche

d'âge. On peut citer le basket-ball, le handball, le patinage ou des

sports de combat. Par ailleurs, les jeunes constituent les gros effectifs de

sports comme l'athlétisme, les sports collectifs, les nouveaux sports ou

les sports de pleine nature, le tennis ou encore les arts martiaux.

Par ailleurs, la pratique sportive a pour rôle premier

la santé et le bien-être. Ces deux déterminants de la

thérapie non médicamenteuse ont d'abord pour objectif de produire

une capacité réflexive chez l'individus afin qu'ils adoptent un

mode de vie actif. Ainsi l'État dans de nombreux champs d'action

publique fait de la pratique des activités physiques et sportive un

élément majeur de la société (Honta et

Illivi, 2017). Deux préoccupations paraissent dominer

l'entrée dans la pratique sportive. D'un côté, la recherche

du bien-être et d'un équilibre personnel ; de l'autre,

l'affirmation de la sociabilité. Pour la majorité des personnes,

l'attrait du sport est d'être d'abord une pratique sociale, cette

dimension primant sans conteste sur la recherche de la performance, le

désir de compétition ou le goût du risque. Les lieux de

pratique suggèrent aussi, outre la recherche du contact avec la nature,

le refus des contraintes : 63 % des activités se déroulent en

pleine nature, 47 % dans des espaces aménagés, comme les parcs ou

les parcours de santé, 34 % dans la rue, des pourcentages très

supérieurs à celui des pratiques faisant appel à

l'utilisation d'équipements dont l'accès est payant comme les

piscines (26 %) (Mignon, 2004). Les raisons qu'indiquent les

jeunes en faveur d'une pratique sportive sont pour partie semblables : le

plaisir, les rencontres et la santé, mais les garçons

évoquent plutôt la finalité de compétition, de

performance tandis que les filles l'amaigrissement (Choquet,

2001).

Présenté par Ferdinand VIDAGBANDJI 12

Selon une étude de l'organisation mondiale de la

santé sur la pratique des activités physiques et sportives chez

les adolescents âgés de 11 à 17 ans, il est

impérieux d'augmenter la pratique physique des jeunes filles et

garçons. Cette étude montre que plus de 80% des adolescents en

milieu scolaire soit 78% des garçons et 85% des filles ne respectent par

la recommandation actuelle, qui est de pratiquer au moins une heure

d'activité physique par jour. Un tel manque d'activité physique

menace la santé des jeunes adolescents. Or la pratique des

activités physiques pendant l'adolescence est bénéfique

pour la santé car il améliore tout d'abord la forme

cardiorespiratoire et musculaire ainsi que l'état des os et la

santé cardiométabolique, et a des effets positifs sur le poids.

Ensuite elle permet de parfaire le développement cognitif et la

socialisation (OMS, 2019).

Par contre toujours pour la même organisation en 2016,

cette différence entre la part de filles et de garçons

obéir à la recommandation. De plus vu la masse des 146 pays

étudiés pendant la période de 2001 à 2016, les

garçons étaient plus actifs que les filles mais avec l'exception

de quatre pays qui sont le royaume des Tonga, le Samoa, l'Afghanistan et la

Zambie. Les Philippines étaient le pays où la prévalence

du manque d'activité physique chez les garçons était la

plus élevée (93 %), et la Corée du Sud était celui

où celle-ci était la plus élevée chez les filles

(97 %) et chez les deux sexes confondus (94 %). Le Bangladesh était le

pays où ces chiffres étaient les plus bas chez les

garçons, les filles et les deux sexes confondus (63 %, 69 % et 66 %,

respectivement). Les pays où le manque d'activité physique est le

plus fréquent chez les filles sont notamment le Bangladesh et l'Inde car

il est dû aux facteurs sociétaux tel que le fait qu'elle assument

d'avantage les travaux domestiques (OMS, 2016).

Il faut noter que le niveau d'activité physique et

sportive diminue avec l'âge surtout dans la période de

puberté où 70% des garçons et 56% des filles

âgés de 6 à 10 ans atteignent les recommandations (une

heure d'APS par jour) contre seulement 34% des garçons et 20% des filles

de 11-14 ans et 40% des garçons et 16% des filles de 15-17 ans

(Verdot et al., 2020).

Présenté par Ferdinand VIDAGBANDJI 13

2.2- En Afrique

Sur le continent Africain, le sport est porteur d'enjeux de

développement socio-économiques, un instrument éducatif et

un vecteur d'épanouissement. Cette dynamique est portée d'une

part par la jeunesse qui est au coeur de ce développement et par les

membres de l'élite politique.

Selon Jean-Pierre Augustin (2010) la place du

sport en Afrique n'a pas cessé de s'affirmer depuis les

Indépendances des années 1960. Après une longue

période de mise à l'écart des populations soumises au code

de l'indigénat, les Africains ont bénéficié de

pôles de diffusions civile, militaire et scolaire pour la création

de clubs et de compétitions. Le temps des indépendances leur

donne l'occasion d'utiliser le sport pour affirmer leurs identités

nationales en adhérant au Comité International Olympique (CIO),

à la Fédération Internationale du Football Association

(FIFA), à celle d'athlétisme et à bien d'autres encore.

Ainsi les pratiques sportives comme l'athlétisme et le football sont

devenus le sport préféré des Africains.

La décision des membres de la Fédération

internationale de football association (FIFA), le 14 mars 2004 à Zurich,

d'octroyer l'organisation du Mondial de football 2010 à l'Afrique du Sud

a été perçue comme une opportunité pour le seul

continent n'ayant jamais eu le privilège d'accueillir les Jeux

olympiques ou un Mondial de football, les deux manifestations les plus

médiatisées du village planétaire. Six pays africains sont

qualifiés pour ce Mondial : l'Afrique du Sud, l'Algérie, la

Côte-d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana et le Nigeria. Le continent, par ses

participations et ses performances dans les compétitions de football des

Jeux olympiques et des Coupes du monde devient incontournables en termes de

pratique sportive.

Bouchet et Kaach (2004) travaillant sur

« le modèle sportif dans les pays africains francophones »

sont parvenu à des résultats selon lesquels les pays riches ayant

un fort taux d'urbanisation sont ceux où les sports de

compétition et de loisir sont les plus développés, alors

que dans les pays pauvres, particulièrement les plus enclavés ou

les plus ruraux, le sport a peu pénétré la

société dans son ensemble. Étant considéré

comme un marché du sport sous-développé, l'analyse des

résultats des Jeux olympiques montre à l'évidence que les

nations africaines restent dominées et sous-développées en

raison de quasi mono-pratiques autour du football et de l'athlétisme en

plus de la dépossession des ressources par un marché de joueurs

à sens unique (Augustin,2010). Force est de constater

que le développement du sport dans les pays Africains francophone s'est

souvent réduit à la recherche de la haute performance aux

détriments des

Présenté par Ferdinand VIDAGBANDJI 14

pratiques physiques traditionnelles. Ce qui justifie le

sous-développement du sport en général et dans les autres

entités sportives comme, le sport scolaire et universitaire, le sport

fédéral, du tourisme et des loisirs sportifs.

Sur le plan des infrastructures sportives, il y a un

sous-équipement général dans les Pays Africains

francophones. Au Maroc par exemple, il n'y a que 4424 installations sportives

sur un axe urbain Kenitra, Rabat, Casablanca qui regroupe à lui seul

plus de 70 % du parc d'équipements sportifs. Cela donne un ratio de

1,152 m2 par habitant contre 8,5 m2 en France avec un total de 40 160

unités sportives et 9,25 m2 par habitant en Allemagne (Bouchet

et Kaach ,2004).

Andreff (2001), d'après son

l'étude sur l'économie sous développé, sport

sous-développé montre à travers l'UNESCO les 16 pays les

moins avancés en termes d'équipement sportif. Il note donc le

Sénégal, le Bénin et le Congo. Malgré ce

déficit en dotation d'infrastructures, tous les pays Africains

francophones ont au moins un complexe sportif dans la capitale pour accueillir

les grandes compétitions (éliminatoires de la Coupe du Monde et

de la Coupe d'Afrique).

Si le sport scolaire et universitaire est souvent

considéré dans les pays dits développés comme le

vivier ou le réservoir du sport civil permettant aux différentes

fédérations sportives de recruter leurs athlètes, en

revanche, ce secteur connaît beaucoup de difficultés dans les Pays

en voie de développement (PVD) en général et dans les pays

Africains (PAF) en particulier. En effet, le faible taux de scolarisation dans

ces pays ne dépasse pas 60 % des enfants en âge d'être

scolarisés. Il est encore plus faible dans les pays subsahariens avec

seulement 30 à 40 %. Et moins les enfants sont scolarisés, moins

ils ont de chance de pratiquer régulièrement un sport. Et

même ceux qui sont scolarisés actuellement n'ont pas tous la

possibilité ou les moyens de faire du sport. Il est à constater

que dans beaucoup de pays africains, l'EPS est inexistante à

l'école primaire, et même très peu pratiquée dans le

secondaire et à l'université pour des raisons matérielles

(manque d'infrastructure) et humains (faible nombre d'enseignants

formés). Ce sous-développement de la pratique d'EPS dans le

secteur scolaire et universitaire se répercute, d'une manière

négative, sur le nombre de licenciés dans le sport

fédéral (Bouchet et Kaach ,2004).

Vignal, et al (2009) ont

réfléchi sur « les pratiques sportives au Cameroun :

intérêts et spécificités d'une approche par les

formes de pratique ». Le constat fait est que la pratique sportive des

camerounais de la région du centre apparaît comme étant

essentiellement reliée au sexe, à l'âge et au revenu et

plus rarement à la zone d'habitation et à l'ethnie. De plus 71%

de la population d'étude s'adonnent aux pratiques sportives moderne

contre 16% en pratiques traditionnelles.

Présenté par Ferdinand VIDAGBANDJI 15

2.3- Au Bénin

Les recherches sur les institutions, les pratiques sportives,

les aménagements sportifs, et l'olympisme en Afrique sont peu

développées et peut être en faire un thème majeur

d'analyse. Ainsi très peu d'étude ont été

réaliser au Bénin sur les pratiques sportives en particulier

celle des jeunes.

Parmi ses études effectuées, on note les travaux

de Baba-Moussa (2004), sur l'organisation du sport au

Bénin : continuité et rupture depuis 1990. Les résultats

de cette étude montrent que l'utilisation du sport comme moyen

d'éducation est donc rendue difficile par l'attitude des dirigeants qui

considèrent souvent que « la fédération et le club

sportif constituent l'un des modes d'organisation parmi les plus

légitimes ». Or, l'éducation physique et sportive au niveau

scolaire et les actions menées par certaines associations

socio-éducatives de jeunesse, dépendant du ministère de la

jeunesse, des sports et des loisirs (MJSL) et dont le sport est un moyen

d'intervention, pourraient être considérées comme des

occasions propices à l'utilisation du sport comme moyen

d'éducation et d'insertion sociale des jeunes.

AKOUETE (2012), en travaillant sur les

politiques sportives au Bénin souligne que les équipements

sportifs construits par l'État privilégient le sport de haut

niveau et sont inégalement répartis dans le pays. Dans les

communes du Bénin, les équipements sportifs sont insuffisants et

inadaptés à la demande du public sportif (associations sportives,

pratiquants auto-organisés et établissements scolaires).

De même, Kakossou (2008), dans son

mémoire intitulé « Place des loisirs dans la vie quotidienne

des étudiants de l'Université l'Abomey-Calavi », nous a

montré que les étudiants aiment bien les activités de

loisirs sportifs mais malheureusement ont des difficultés en ce qui

concerne leur pratique. Ces difficultés sont : le manque de moyens

financiers, le manque d'infrastructures, le manque de centre de loisirs et le

non proximité des centres de loisir du milieu universitaire.

Présenté par Ferdinand VIDAGBANDJI 16

|