|

Mai 2015

Université Chrétienne du Nord

d'Haïti

UCNH

Faculté d'Agronomie

Diagnostic de la filière de Maïs (Zea

mays L) au cours des années 2013-2014 à Bois-de-Laurence,

2eme section communale de Mombin-Crochu.

Travail de fin d'études préparé par

: MICHEL Davilard Pour l'obtention du titre

licencié en sciences Agricoles Sous la direction de

l'Ingénieur Agronome Guy MATHIEU

i

II

Ce mémoire intitulé « Diagnostic de la

filière de Maïs (Zea mays L) au cours des années

2013-2014 à Bois-de-Laurence, 2eme section communale de

Mombin-Crochu » a été approuvé par le jury

composé de :

Ing-Agr Guy MATHIEU ; MSc, Membre Ing-Agr Brunet ROBERT ; PhD,

Membre

Ing-Agr Wilkens ALEXANDRE ; MSc, Président

III

Table des Matières

TABLE DES MATIERES III

REMERCIEMENTS VII

DEDICACES VIII

LISTE DES SIGLES ET DES ABREVIATIONS IX

LISTE DES TABLEAUX XI

LISTE DES FIGURES XII

LISTE DES ANNEXES XIII

RESUME XIV

CHAPITRE I : INTRODUCTION 1

1.1. GENERALITE 1

1.2. PROBLEMATIQUE ET JUSTIFICATION 2

1.3. OBJECTIFS 4

1.3.1. Objectif général 4

1.3.2. Objectifs spécifiques 4

1.4. HYPOTHESES DE L'ETUDE 5

1.5. INTERET DE L'ETUDE 5

CHAPITRE II : REVUE DE LITTERATURE 6

2.1- PRESENTATION DE LA CULTURE DU MAÏS 6

2.2- CLASSIFICATION BOTANIQUE DU MAÏS 6

2.3- MORPHOLOGIE DU MAÏS 6

2.3-1. Feuilles 6

2.3-2. Tige 7

2.3-3. Inflorescences 7

2.3-4. Racines 7

2.3-5. Graines 7

2.3-6. Différentes variétés 8

2.4- EXIGENCES ECOLOGIQUES 8

2.4-1. Température 8

2.4-2. Lumière 8

2.4-3. Type et PH du sol 8

2.4-4. Besoin en eau 8

2.4-5. Besoin en élément nutritif 9

2.5- LES ENNEMIS, MALADIES DU MAÏS ET MOYENS DE LUTTE 9

2.5-1. Ennemis 9

2.5-2. Maladies 9

iv

2.6. ITINERAIRES TECHNIQUES 9

2.6.1. Préparation de sol 9

2.6.2. Semis 10

2.6.3. Entretien 10

2.6.4. Récolte 10

2.6.5. Rendement 10

2.6.6. Opérations post récolte 10

2.6.6.1. Le séchage 10

2.6.6.2. L'égrenage 11

2.6.6.3. Le stockage et la protection des stocks 11

2.6.6.4. La mouture 11

2.7. IMPORTANCE DE LA CULTURE 11

2.7.1. Valeur alimentaire 11

2.7.2. Mode de consommation 11

2.7.3. Utilisation non alimentaire 11

CHAPITRE III : CADRE PHYSIQUE DE L'ETUDE 12

3.1. HISTOIRE DE LA COMMUNE 12

3.2. LOCALISATION ET DELIMITATION GEOGRAPHIQUE 12

3.2.1. Relief et géologie 12

3.2.2. Sols 13

3.2.3. Climat 13

3.2.4. Ressource hydrique 14

3.2.5. Ressources fauniques et halieutiques 14

3.3. DEMOGRAPHIE 15

3.4. SERVICES SOCIAUX DE BASE 15

3.4.1. Education 15

3.4.2. Santé 15

3.4.3. Sport /loisirs 16

3.4.4. Réseau routier 16

3.4.5. Communication 16

3.4.6. Eau potable et assainissement 16

3.5. CONTRAINTES 16

3.6. SYSTEME ECONOMIQUE DE LA COMMUNE 16

3.6.1. Agriculture 16

3.6.2. Elevage 17

3.6.3. Pêche 17

3.6.4. Sylviculture 18

3.6.5. Industrie 18

3.6.6. Tourisme/ Artisanat 18

3.6.7. Commerce 19

3.7. LES INSTITUTIONS PUBLIQUES 19

|

CHAPITRE IV : METHODOLOGIE

|

|

20

|

|

4.1. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

|

20

|

|

|

4.2. LES ENQUETES DE TERRAIN

|

20

|

|

|

4.2.1. Enquêtes Informelles

|

20

|

|

|

4.2.1.1. Visites exploratoires

|

20

|

|

|

4.2.1.2. Entrevue

|

21

|

|

|

4.2.2. Échantillonnage

|

21

|

|

|

4.2.2.1. Enquête formelle

|

21

|

|

|

4.3. TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES

|

21

|

|

|

4.3.1. Méthodes d'analyse des données

|

22

|

|

|

4.4. MATERIELS UTILISES

|

22

|

|

|

CHAPITRE V : RESULTATS ET DISCUSSIONS

|

|

23

|

|

5.1. TYPOLOGIE

|

23

|

|

|

5.2. LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA FILIERE

|

26

|

|

|

5.2.1. Les producteurs

|

26

|

|

|

5.1.1.1. Organisation Familiale des exploitants

|

27

|

|

|

5.2.2. Les commerçants

|

28

|

|

|

5.2.3. Les transformateurs

|

28

|

|

|

5.2.4. Les consommateurs

|

28

|

|

|

5.3. TRANSECT SYNTHETIQUE DE LA ZONE D'ETUDE

|

28

|

|

|

5.4. LES SYSTEMES DE CULTURE A BASE DE MAÏS

|

29

|

|

|

5.5. LES MOYENS DE PRODUCTION DES EXPLOITANTS PAR CATEGORIES

|

30

|

|

|

5.5.1. Aspect foncier

|

30

|

|

|

5.5.2. Travail ou Main d'OEuvre

|

32

|

|

|

5.5.3. Capital

|

34

|

|

|

5.5.4. Outillage et état

|

34

|

|

|

5.5.5. Mode de culture

|

36

|

|

|

5.6. LES ITINERAIRES TECHNIQUES

|

36

|

|

|

5.6.1. Préparation du sol

|

36

|

|

|

5.6.2. Semis

|

37

|

|

|

5.6.3. L'Entretien

|

38

|

|

|

5.6.4. La Récolte

|

40

|

|

|

5.6.5. Calendrier cultural du maïs

|

41

|

|

|

5.7. RENDEMENT MOYEN DE LA CULTURE

|

42

|

|

|

5.8. COMPTE D'EXPLOITATIONS A L'HECTARE DES PRODUCTEURS

|

45

|

|

|

5.9. LES OPERATIONS POST-RECOLTES DE LA CULTURE

|

49

|

|

|

5.9.1. Stockage

|

49

|

|

|

5.9.2. Transformation

|

49

|

|

|

5.10. COMMERCIALISATION

|

50

|

|

|

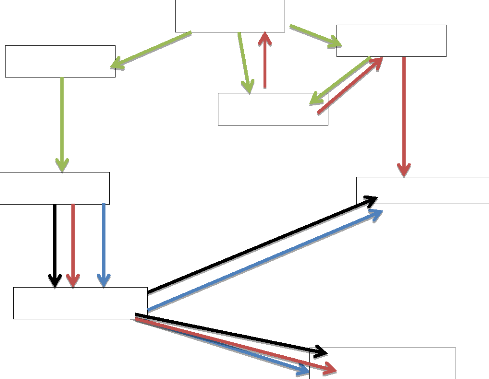

5.10.1. L'axe de commercialisation du Maïs

|

50

|

|

|

5.10.2. Les circuits de commercialisation

|

50

|

|

|

v

|

|

|

5.10.3. La fixation des prix

|

52

|

|

|

5.10.4. Résultats économiques des

commerçants

|

52

|

|

|

5.10.5. Marges commerciales des operateurs

|

53

|

|

|

CHAPITRE VI : CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

|

|

56

|

|

6.1. CONCLUSION

|

56

|

|

|

6.2. RECOMMANDATIONS

|

57

|

|

|

BIBLIOGRAPHIE

|

|

58

|

|

ANNEXES

|

|

60

|

|

vi

|

|

VII

Remerciements

Ma reconnaissance va d'abord à :

? Dieu, le créateur de l'univers qui m'a donné

la santé et l'intelligence pour mieux appréhender la vie ;

? Mon directeur de mémoire, l'Ingénieur Agronome

Guy MATHIEU, pour son courage, ses remarques pertinentes et son écoute

très appréciable ;

? Toute ma famille, pour son support en toutes circonstances ;

? Marie-Paule BRAUSCH et sa famille, pour avoir beaucoup

investi et m'avoir permis d'être aujourd'hui ce que je suis ;

? Au décanat et au staff professoral de la FAUCNH.

Je tiens par ailleurs à remercier tout

particulièrement Patrick MICHEL, Yoldie OBAS, Flauradin-Maxime GEFFRARD,

Windsot BELLIARD, Rodrigue SYLVESTRE, Rochelin DONA, Bessemer Sario FELICIEN,

Denel DALUSMA, Bernel PIERRE pour leurs conseils et leurs soutiens moraux

durant toute cette étude.

Toutes mes gratitudes vont également à l'endroit

de mes camarades de promotion 2010-2015 de la FAUCNH. Je n'oublierai jamais

leur amitié, leur gentillesse, leurs conseils et surtout les bons

moments passés ensemble.

Enfin, je remercie tous mes amis, toute ma famille et toutes

les personnes rencontrées depuis le début de ce travail, qui

m'ont accordé quelques minutes de leur temps à répondre

à mes questions, à me conseiller ou encore à m'orienter

dans ma recherche et ma réflexion.

VIII

Dédicaces

Ce document est dédié à :

> Dieu pour l'intelligence qu'il m'a donnée ;

> Mes très chers parents : Bruce MICHEL et Elodia

SAINT-OR qui se sont sacrifiés pour mon avenir ;

> Marie-Paule BRAUSCH et sa famille pour avoir financé

mes études ;

> Mes frères et soeurs : Patrick MICHEL, Walker

MICHEL, Fileine MICHEL, Sandrine MICHEL et Brugitte MICHEL pour leur support

moral ;

> Yoldie OBAS pour ses conseils et encouragements pendant

mes années d'étude ;

> Tous les étudiants de l'UCNH

principalement ceux de la Faculté d'Agronomie ;

Enfin à toute la communauté scientifique, aux

amis, à la population de Bois-de-Laurence et à toutes les

personnes qui me liront.

ix

Liste des sigles et des abréviations

B: Bénéfice

Cm: Centimètre

CNSA: Coordination Nationale de la

Sécurité Alimentaire

D: Détaillant

DDANE: Direction Départementale de

l'Agriculture Nord 'Est

FAO: Food and Agricultural Organisation

FAUCNH: Faculté d'Agronomie de

l'Université Chrétienne du Nord d'Haïti

G: Grossiste

Gde : Gourde

GP: Grand Producteur

GSB: Groupman Sante Bèt

Ha: Hectare

IHSI : Institut Haïtien de Statistique et

d'Informatique

Kg: Kilogramme

Km: Kilomètres

MARNDR: Ministère de l'Agriculture, des

Ressources Naturelles et du

Développement Rural

Mc: Marge commerciale

MENFP: Ministère de l'Education Nationale

et de la Formation Professionnelle Mm: Millimètres

X

MP: Moyen Producteur

oC: degrés

Celsius

ONG: Organisation Non Gouvernementale

PADEED : Plan d'Actions Départemental

pour l'Environnement et le Développement Durable

PAM: Programme Alimentaire Mondial

PNUD: Programme des Nations Unies pour le

Développement

PP: Petit Producteur

PPC: Pest Porcine Classique

Qte: Quantité

UCNH: Université Chrétienne du

Nord d'Haïti

V: Vendre

xi

Liste des tableaux

Tableau 3.6.7 : Jour des différents

marchés de la commune 19

Tableau 5.1 : Typologie adoptée pour

les producteurs .24

Tableau 5.4 : Répartition des

parcelles en pourcentage suivant leur position et le système de

cultures mise en place 29

Tableau 5.5.1 : Répartition du mode de

tenure des parcelles en % par rapport à leur catégorie

au niveau des strates .30

Tableau 5.5..2 : Répartition en

pourcentage de la main d'oeuvre par catégorie des exploitants

dans les différentes strates 32

Tableau 5.5.3 : Les outils utilisés

par catégorie d'exploitant en moyenne et leur état 34

Tableau 5.6.1 : Présentation des

outils de la main d'oeuvre et du coût utilisés en moyenne par

catégorie au niveau de chaque strate pour la

préparation de leur parcelle 36

Tableau 5.6.2 : Distance de plantation du

maïs dans les différentes strates 37

Tableau 5.6.3 : Répartition de la main

d'oeuvre dans l'entretient au niveau des différentes

strates par catégorie 38

Tableau 5.6.4 : Répartition de la main

d'oeuvre dans la récolte par catégorie au niveau des

différentes strates .40

Tableau 5.6.5 : Calendrier culturale du

maïs 41

Tableau 5.7 : Rendement moyen des exploitants

par catégorie et au niveau de chaque

strate 42

Tableau 5.7.1 : Rendement par

catégorie d'exploitant sur 1ha .43

Tableau 5.8 : Compte d'exploitation des

exploitants par catégorie suivant leur strate à l'ha..47

Tableau 5.10.4 : Résultats

économiques du commerçant par catégorie pour 1 sac de

50

kg ...53

Tableau 5.10.5 : Estimation des marges

commerciales des acteurs dans la filière 54

XII

Liste des figures

Figure 5.1 Présentation des

producteurs enquêtés par catégorie suivant leur position et

la taille de leur parcelle...25

Figure 5.1.1 Présentation des

commerçants par catégorie.....25 Figure 5.2

Situation matrimoniale des exploitants enquêtés par

catégorie en pourcentage....27 Figure 5.5.1

Répartition des parcelles en pourcentage suivant leur mode de

faire valoir......31 Figure 5.9.2 Circuit de commercialisation

du maïs à Bois-de- Laurence...51

XIII

Liste des annexes

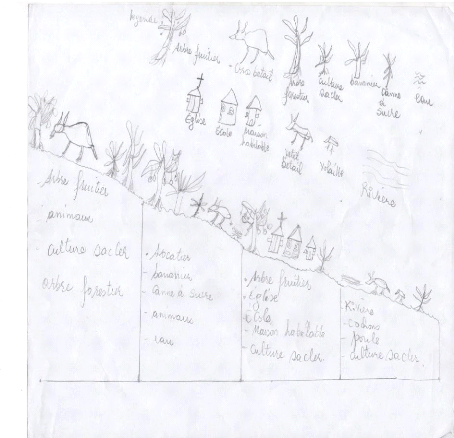

Annexe 1 : Transect Synthétique de la

zone a

Annexe 2 : Fiche d'enquête b

Annexe 3 : Prises des photos i

xiv

Résumé

Cette présente étude réalisée

à Bois-de-Laurence, 2eme section communale de Mombin-Crochu a

pour objectif principal de diagnostiquer la filière de maïs au

cours des années 20132014. En effet, pour atteindre l'objectif

fixé, on a d'abord effectué des visites exploratoire en vue de

dessiner un transect et d'établir une typologie pour les

différents acteurs de la filière. Ensuite, des entretiens ont

été réalisés avec 14 personnes ressources de la

zone et une enquête formelle a été conduite auprès

de 60 producteurs, 10 commerçants et 2 meuniers choisis au hasard dans

la zone.

Ces enquêtes ont révélé que les

principaux acteurs de la filière de maïs sont : les producteurs,

les commerçants, les transformateurs et les consommateurs. Le maïs

est produit par 3 groupes sociaux dessinés au niveau de 3 strates. Les

techniques et les pratiques culturales ont influencé largement le

rendement non seulement au niveau des strates soit 184.29 kg/ha en montagne,

272.14 kg/ha en piedmont et 365.59 kg/ha en plaine en 2014, mais aussi dans les

différents groupes sociaux (catégorie), les petits producteurs

ont un rendement moyen respectif de 287.4 kg/ha en montagne, 487.23 kg/ha en

piedmont et 559 kg/ha en plaine au cours d'une même année. Les

producteurs de plaine ont un rendement moyen supérieur que les deux

autres au cours de ces deux années. Sur chaque sac de maïs (50 Kg)

produit, les producteurs ont en moyenne un ratio de 1.62 gourde, les grossistes

ont un ratio de 11 centimes, les détaillants ont un ratio de 24 centimes

et les transformateurs ont un ratio de 40 centimes.

Puisque les rendements sont différents au niveau des

strates et les acteurs ont chacun une marge nette dans la filière, on

peut dire oui les techniques culturales utilisées par les agriculteurs

influencent le rendement au niveau des différentes strates et

malgré les contraintes la filière maïs contribue aux revenus

des acteurs.

1

CHAPITRE I : INTRODUCTION 1.1.

Généralité

L'agriculture est l'élément essentiel du

développement économique de la République d'Haïti,

car selon le dernier rapport de la statistique mondiale en 2014 le PIB agricole

représente 25.9% dans celui du pays. Elle constitue la source de revenus

la plus importante et la profession de la majorité de la population. En

effet, la grande prospérité de la colonie de St Domingue

n'était due qu'à la mise en valeur des terres fertiles du pays.

Malheureusement, depuis l'indépendance jusqu'à ce jour,

l'agriculture n'a pas reçu toute l'attention qu'elle méritait

à cause de l'incurie des pouvoirs publics et un manque de moyens

(FANFAN, 2006).

Le rôle moteur que joue l'agriculture doit être

lié à une augmentation des produits, tant du point de vue

technique que qualitatif. La forte pression démographique que supporte

l'agriculture est peu confortable et fait d'elle un enjeu crucial pour la

paysannerie qui doit trouver des moyens pour garantir la production par sa

force de travail. Parmi les grands systèmes de production

rencontrés à travers le monde, les céréales, par

exemple, jouent un rôle important dans l'alimentation humaine et animale

(Bien-aimé W, 2014).

Le maïs faisant l'objet de notre étude est

largement cultivé sur tous les continents, principalement pour ses

grains. Il constitue l'une des trois céréales les plus

cultivées dans le monde. Récolté en grain ou en fourrage,

il est à l'origine d'une véritable révolution agricole par

l'importance de sa part dans l'alimentation humaine et animale, par des

surfaces cultivées dans le monde, la diversité de ses

utilisations, sa valeur et les échanges économiques qu'il

développe (FAO, 2014).

La production mondiale de maïs pour la campagne 2013-2014

est de 843 millions de tonnes. Cela fait du maïs la céréale

la plus cultivée au monde et la plus produite, devant le blé. Sa

culture représente 41% de la production mondiale de

céréales. Le rendement moyen du maïs dans le monde est de 43

quintaux à l'hectare. Les Etats-Unis représentent avec le

Brésil, l'Argentine et l'Ukraine, plus de 80% des surfaces de maïs

cultivées dans le monde (Ibid.).

La production totale de maïs en Haïti pour la

campagne de commercialisation de juillet 2010 - juin 2011 est estimée

à 258200 tonnes et les besoins alimentaires par habitant sont

calculés sur la base d'une consommation annuelle par tête de 42 kg

de riz, 28 kg de blé, 20 kg de maïs (FAO-PAM, 2011).

2

Plus de 70% de la consommation mondiale sont destinés

à la consommation animale. Il sert de matière première

à l'industrie pour la fabrication d'amidon, d'huiles, de

protéines, de boissons alcoolisées, d'édulcorants

alimentaires et maintenant de carburant. A l'état vert, l'ensilage de

maïs-fourrage a été utilisé avec beaucoup de

succès dans l'industrie laitière et pour l'embouche (CIRAD,

2009).

Dans les pays les moins développés, le maïs

reste avant tout une culture vivrière destinée à

l'alimentation humaine. Il est une culture principalement autoconsommée

par les producteurs sous forme de semoule. Cependant, l'épi de maïs

frais qui sert à produire «le maïs boucané» subit

une forte augmentation de consommation. Après la récolte du

grain, les fanes y compris les inflorescences, sont encore utilisées

à ce jour par de nombreux petits cultivateurs des pays en

développement auxquels elles fournissent un fourrage d'assez bonne

qualité pour les ruminants (Ibid.).

1.2. Problématique et Justification

En Haïti, la culture du maïs est pratiquée

dans tous les 10 départements, soit sur une superficie de 25000 hectares

et dans différents agro écosystèmes depuis le niveau de la

mer jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Elle est produite sous

régime pluvial et irrigué. Le mais est cultivé en

association avec des légumineuses plus particulièrement le

haricot. Les principaux départements de production de maïs sont le

Sud (plaine des Cayes), la Grand 'Anse, le Nord, le Plateau Central et

l'Artibonite (Halley, 2012).

Malgré beaucoup d'efforts soient déployés

dans la formation des cadres, la formation des agriculteurs et la distribution

des semences aux agriculteurs en vue d'augmenter la production nationale,

notamment en ce qui concerne les cultures vivrières, les cultures

maraîchères et celles d'exportation. Le pays n'arrive pas à

se suffire en produits alimentaires de base, il importe d'importantes

quantités de produits.

À Mombin-Crochu plus précisément dans la

2eme section communale Bois-de-Laurence après une

réunion réalisée avec certains notables, ils ont

rapporté que le maïs était autrefois considéré

comme une source de revenus importante pour les agriculteurs. Il leur

permettait de nourrir leur famille, de gagner de l'argent avec 95% de la

récolte et 5% restant était consacré dans l'alimentation

de leur bétail.

Aujourd'hui, on observe un manque de motivation chez ces

agriculteurs de produire suite aux différents problèmes tels la

mauvaise gestion de l'environnement, les mauvaises

3

pratiques culturales, les maladies, les moyens de

transformations et les circuits de commercialisation.

Quelles sont les problèmes en réalité qui

engendrent ce découragement ?

? Mauvaise gestion de l'environnement.

Vers les années 1950, la commune était

relativement stable du point de vue écologique, elle était

boisée de plusieurs espèces différentes. Les gens ont

dû même procéder à l'abattage de certaines

espèces comme les pins et les campêches pour favoriser l'expansion

de leur jardin. A présent, la zone est pratiquement

dénudée. Les gens se sont livrés à l'abattage

aveugle des arbres pour la fabrication du charbon de bois.

De nos jours, beaucoup de rivières ont vu leur

débit réduit. Certaines d'entre-elles sont totalement

asséchées en période de sécheresse et plusieurs

d'entre elles sont transformées en ravine. Tenant compte de

l'agriculture pluviale pratiquée dans cette zone, cette mauvaise gestion

de l'environnement a causé un effet négatif sur la production

agricole et a pour cause une végétation induite.

? Mauvaises pratiques culturales

Les agriculteurs de la zone ne tiennent compte d'aucun

critère pour mettre en place leurs associations culturales et ont

tendance à pratiquer les mêmes associations chaque année.

Cela engendrait pas mal de problèmes comme le gaspillage de certains

éléments nutritifs et une compétition pour l'espace et

certains d'autres éléments.

? Problèmes phytosanitaires

La santé végétale ne dispose pas de

système de réseau d'observation adapté à la

surveillance de tous les ennemis des cultures dans la zone. En effet, 40% de la

culture du maïs est attaquée par plusieurs espèces

d'organismes nuisibles à la production tels les grillons et les

criquets.

Outre les dégâts directs sur l'épi et les

jeunes feuilles, les blessures provoquées par les chenilles sont autant

des portes ouvertes aux infections bactériennes difficilement

maîtrisables par la suite.

? Manque de circuit de commercialisation et de moyens de

stockage

Beaucoup d'agriculteurs de la zone sont obligés de

vendre les produits immédiatement après la récolte vu

l'absence de la capacité de stockage et les faibles moyens des

exploitants pour répondre aux besoins de leur famille. Pendant les

périodes de récolte, on

4

assiste à une abondance du produit sur le marché

et cela crée une crise par pléthore qui affectera automatiquement

son prix.

Les Madame Sara sont les seules qui peuvent acheter les

produits. Elles profitent de ce moment propice pour acheter 80% de la

récolte de maïs des producteurs à un prix inférieur

qui correspond à 70% du prix normal. Elles le stockent ou le

transforment en produits dérivés tel le maïs moulu.

? Les moyens de transformation

Les moyens techniques évolués de transformation

du maïs font défaut et découragent les acteurs à

s'investir dans la filière. A titre d'exemple, lors d'une de nos

visites, on a constaté la panne d'un des deux moulins de transformation

du maïs depuis plus d'un mois parce que le réparateur habitant loin

de la zone.

Le maïs moulu importé vendu par les marchands

coûte 15 gourdes par livre tandis que le maïs moulu local

coûte 10 gourdes. Tenant compte de la rareté du produit, les

consommateurs de la zone au lieu de pouvoir le valoriser par la main d'oeuvre

locale, sont obligés à consommer le produit importé.

La filière maïs est l'une des filières

agricoles les plus importantes en Haïti et qui concerne la majorité

des producteurs haïtiens. Il est cultivé par la majorité des

exploitants agricoles. Pourtant cela n'apporte pas une réelle

progression dans la situation de l'agriculture dans le pays (Veterimed,

2007).

1.3. Objectifs

1.3.1. Objectif général

Faire un diagnostic de la filière de maïs au cours

des années 2013-2014 à Bois-de-Laurence, 2eme section

communale de Mombin-Crochu en vue de mieux appréhender les

différentes étapes de la filière.

1.3.2. Objectifs spécifiques

? Faire une description des différents acteurs de la

filière en tenant compte de leur fonctionnement social au cours de cette

période ;

? Identifier les différentes strates de production du

maïs et les cycles de production, y compris les variétés

utilisées ;

5

> Déterminer les itinéraires techniques de la

culture dans les différentes strates

au cours de cette période ;

> Déterminer le rendement et les coûts de

production de la culture dans les

différentes strates au cours de cette période ;

> Identifier les différents moyens de stockage et les

opérations post-récoltes ;

> Décrire les principaux circuits et axes de

commercialisation de la culture ;

> Déterminer les marges commerciales des

opérateurs.

1.4. Hypothèses de l'étude

y' Les techniques culturales utilisées par les

agriculteurs au niveau des différentes strates influencent-elles le

rendement de la culture ?

y' La filière maïs, malgré ses contraintes,

contribue-t-elle à l'amélioration des revenus des acteurs ?

1.5. Intérêt de l'étude

Cette étude révèle beaucoup

d'intérêts tels que :

+ Répondre aux exigences académiques de l'UCNH.

+ Avoir une connaissance beaucoup plus approfondie dans la

filière. + Rendre disponible des informations sur la filière

maïs dans la zone.

6

CHAPITRE II : REVUE DE LITTERATURE 2.1-

Présentation de la culture du maïs

Le maïs (Zea mays) est originaire de

l'Amérique tropicale, il est la seule plante cultivée

d'importance dont l'ancêtre sauvage ne soit pas connu avec certitude. Il

est cultivé depuis des millénaires en Amérique centrale et

aurait été domestiqué dans la région centrale du

Mexique. Les nombreuses variétés cultivées de maïs

présentent des caractéristiques très diverses. Les

variétés sont classées suivant : la durée de leur

cycle végétatif, les caractéristique des grains (couleur,

forme) (CIRAD, 2009).

2.2- Classification Botanique du maïs

|

Règne

|

Plantae

|

|

Sous règne

|

Tracheobionta

|

|

Division

|

Magnoliophyta

|

|

Classe

|

Liliopsida

|

|

Sous-classe

|

Commelinidae

|

|

Ordre

|

Cyperales

|

|

Famille

|

Poaceae

|

|

Genre

|

Zea

|

|

Espèce

|

Zea mays

|

Source :

www.wikipedia.com,

consulté le 20 Mars 2015 2.3- Morphologie du

maïs

2.3-1. Feuilles

Les feuilles sont alternées retombantes et elles

s'attachent sur la tige au niveau des noeuds. Elles sont formées d'une

gaine recouvrant chez les jeunes tiges, les structures des futures parties

aériennes et d'un limbe plat normalement vert. Entre le limbe et la

gaine on distingue une petite ligule. Elles sont de grande taille

(jusqu'à 10 cm de large et 1 m de long) et engainantes (qui collent

à la tige par sa base) avec un limbe plat allongé en forme de

ruban à nervures parallèles (Ibid.).

7

2.3-2. Tige

La tige du maïs est droite et robuste. A la

différence des autres graminées, le maïs ne talle pas en

général. Il n'y a donc qu'une tige unique ronde, plus ou moins

cannelée, constituée de noeuds et d'entre-noeuds et les

entre-noeuds de la base sont plus courts.

La tige est remplie d'une moelle sucrée. Elle mesure de

1,5 à 3,5m et son diamètre important varie de 5 à 6 cm.

Elle est lignifiée, remplie d'une moelle sucrée, formée de

noeuds et d'entre-noeuds (d'une vingtaine de cm chacune). Au niveau de chaque

noeud est insérée une feuille de façon alternative sur la

tige (Ibid.).

2.3-3. Inflorescences

Le maïs est une plante monoïque. Les fleurs

mâles et femelles sont portées par la même plante mais sont

placées à des endroits différents.

L'inflorescence mâle est une panicule terminale de

longueur 10 à 35 cm très ramifiée composée

d'épillets arrangé généralement en paires sur les

noeuds; deux glumes, trois étamines et un pistil par épillet. La

panicule apparaît quatre à sept semaines après le semis, le

niveau fonctionnel atteint cinq à six semaines plus tard, les graines de

pollen se compte par millions. Les inflorescences femelles sont au nombre de 1

à 4 par pied. Elles sont situées à l'aisselle des feuilles

du milieu de la tige. Ce sont des épis enveloppés dans des

feuilles rudimentaires appelées "spathes». Chaque épi est

constitué par un "rafle" sur lequel sont insérés en

rangées verticales des centaines d'épillets à 2 fleurs

femelles dont une seule est fertile. Les fleurs mâles fleurissent avant

les fleurs femelles. La fécondation est donc croisée (Ibid.).

2.3-4. Racines

Elles sont du type fasciculé et fibreux. Elles sont

superficielles car elles ne dépassent pas 50 cm de profondeur. Des

racines adventives ou crampon aérien se forment sur les noeuds de la

base des tiges, ces dernières apparaissant au début de la

floraison à partir du noeud de la tige et elles peuvent êtres

enfoncées dans le sol (Opcit.).

2.3-5. Graines

Le maïs est en maturité de sept à neuf

semaines après la fécondation moins de cinq mois après le

semis. Un pied donne naissance à un ou deux épis, mais un seul

atteint généralement son développement complet. Chaque

grain est disposé en rangées verticales de 8 à 20 le long

de la rafle de l'épi. Les grains sont très variables avec les

variétés quant à leur

8

forme (globulaire, ovoïde, prismatique, etc....),

à leur couleur (blanc, jaune roux, doré, violet, noir) à

leur taille, à leur espèce (lisse ou ride). Les bons grains pour

le choix des semences sont au milieu de l'épi, les petits aux

extrémités. Chaque grain est composé d'une enveloppe, d'un

albumen, d'un cotylédon et d'un embryon. On compte 500 à 1000

grains par épi. Un épi pèse 150g en moyenne (Ibid.).

2.3-6. Différentes

variétés

Dans la commune de mombin-crochu les producteurs mentionnent

l'utilisation de différentes variétés de maïs, dont

le plus souvent le Ti Bourik (3 mois), de la variété

Maquina (3 mois) mais également de la variété

Gros Bougon (5 mois), cette dernière étant davantage

utilisée dans les mornes (Enquête de l'auteur, 2014).

2.4- Exigences écologiques

2.4-1. Température

Les températures doivent être

élevées et régulières. Les températures

nécessaires pour la germination du maïs sont de 25 à

30oC ou une température constante de 25oC. La

croissance du maïs est pratiquement nulle à basse

température (5-10oC). Généralement, les

températures extrêmes sont 16 et 35oC. Dans beaucoup de

pays, le maïs est cultivé à près de 3000 m

d'altitude. Le cycle de la plante est bien entendu plus long en haute altitude.

En général, on recommande une élévation maximale de

l'ordre de 2400 à 2500 m (Sottinto, 2011).

2.4-2. Lumière

Le maïs est une plante exigeante en lumière du

fait de son métabolisme photosynthétique en C4 (FAO, 2004).

2.4-3. Type et PH du sol

Le pH favorable varie de 5,5 à 8,0. Les sols acides ou

salés limitent fortement le rendement de la culture du maïs. Il

n'existe actuellement guère de variétés tolérantes.

On évite donc les sols salés. Quant aux sols acides, un chaulage

peut être proposé, mais il n'est pas forcément rentable

(Opcit.).

2.4-4. Besoin en eau

Le maïs est une espèce exigeante en eau. La

période la plus critique à cet égard se situe au moment de

la floraison et immédiatement après. Il est

généralement pratiqué dans les régions où la

pluviométrie annuelle est de l'ordre d'au moins 600 mm (Ibid.).

9

2.4-5. Besoin en élément

nutritif

Le maïs est une plante exigeante, très sensible

aux variations de fertilité du sol, régissant bien aux apports

d'engrais et notamment d'azote. Des sols bien drainés et riches en

éléments fertilisants et matières organiques, conviennent

au maïs. Un stress aura donc des conséquences négatives sur

le rendement quelle que soit la période où il se produit. Mais

les phases au cours desquelles les conséquences sont les plus graves

sont d'une part le semis et les deux semaines qui le suivent, d'autre part, les

deux semaines qui précèdent et les deux semaines qui suivent la

floraison (Opcit).

2.5- Les ennemis, maladies du maïs et moyens de

lutte

2.5-1. Ennemis

Différents insectes peuvent causer des

dégâts plus ou moins graves. Les foreurs des tiges ou des

épis (Eldana sacharina, Sesamia calamistis, Busseola fusca),

les déflorateurs (Spodoptera frugiperda) et les insectes des

grains (Sitophilus zeamais et Prostephanus troncatus) sont

ceux qui causent des dégâts les plus importants (Hayat, 2012).

2.5-2. Maladies

Les maladies les plus fréquentes en milieu tropical sont

les rouilles:

- Puccinia polysora en basse altitude produit de

petites tâches rondes orangées ; - P. sorghi plus

fréquente en altitude produit des lésions allongées brunes

;

- Les helminthosporioses (Helminthosporium

maydis) en basse altitude et (H. turcicum) en altitude

ou en saison fraîche causent des lésions semblables à des

brûlures (Ibid.).

Il existe bien d'autres maladies, moins largement

répandues mais qui peuvent localement, être très

sérieuses (Ibid.).

2.6. Itinéraires techniques

2.6.1. Préparation de sol

Le maïs est très sensible à

l'amélioration des propriétés physiques du sol.

L'augmentation de rendement grâce au labour est

généralement élevée et atteint couramment 20 %.

Suivant les régions, la culture est réalisée à plat

(cas le plus fréquent), sur billons ou sur buttes (Chambre d'agriculture

Limousin, 2008).

10

2.6.2. Semis

Il est recommandé de semer tôt au début

des pluies, à une profondeur de 3 à 5 cm, et de traiter

préalablement les semences. Tout retard de semis entraîne une

baisse de rendement. La densité de peuplement optimale est

généralement comprise entre 40 et 60 000 plants/ha en culture

pure (Ibid.).

2.6.3. Entretien

L'enherbement exerce une concurrence très forte sur la

culture du maïs, notamment entre quinze et quarante-cinq jours

après le semis. Le sarclage manuel (on en effectue

généralement 2) est actuellement la technique de lutte la plus

pratiquée dans la zone d'étude. Pour être réellement

efficaces, les sarclages doivent être effectués précocement

sur des mauvaises herbes jeunes, le premier intervenant peu après la

levée (Ibid.).

2.6.4. Récolte

Le maïs peut être récolté en

épis frais pour une consommation très rapide, ou à

maturité pour être consommé en grain. Les grains ne sont

jamais récoltés secs, car la rafle, plus humide que le grain,

empêche son humidité de descendre jusqu'à 12 %, taux

nécessaire à une bonne conservation. Une récolte

retardée permet un pré-séchage, mais ne peut se faire

qu'en climat sec. Sinon, les spathes s'ouvrant à maturité, les

pluies mouillent le grain, provoquant des moisissures et germination. On peut

récolter soit les épis, soit les grains. La récolte en

épis est presque toujours manuelle, mais elle peut être

mécanisée (Ibid.).

2.6.5. Rendement

Le maïs est la plante la plus cultivée au monde et

la première céréale produite, devant le blé. Le

rendement moyen du maïs dans le monde est de 43 quintaux à

l'hectare (FAO, 2013).

2.6.6. Opérations post récolte

2.6.6.1. Le séchage

Le grain doit très généralement

être séché. Un séchage rapide est une garantie de

qualité. Il empêche le développement de moisissures et

parfois de mycotoxines (Opcit.).

Les techniques traditionnelles associent souvent

séchage et stockage. Elles sont souvent efficaces, mais peu

adaptées à une production importante. Les épis sont

séchés au soleil, si possible démunis de leurs spathes

dans les zones où la récolte se fait en saison sèche.

11

2.6.6.2. L'égrenage

Il peut être réalisé immédiatement

après la récolte si le maïs est déjà sec

(l'humidité optimale du grain est de 13 %), après le

séchage ou au fur et à mesure des besoins. Il reste toujours

manuel (Ibid.).

2.6.6.3. Le stockage et la protection des stocks

Après l'égrenage, le grain sec est conservé

en vrac, en sacs ou en silos, ou mieux, en greniers ou récipients ou sur

les arbres (colombier).

2.6.6.4. La mouture

Le grain destiné à la consommation humaine est

réduit en semoule ou en farine soit au pilon, soit avec un moulin.

L'aptitude du grain à la transformation soit en farine ou en semoule est

une caractéristique variétale.

2.7. Importance de la culture

2.7.1. Valeur alimentaire

Le maïs est avant tout une source d'énergie, de

protéines et de cellulose.

2.7.2. Mode de consommation

Dans les pays les moins développés, le maïs

reste avant tout une culture vivrière, destinée à

l'alimentation humaine. Il est une culture principalement autoconsommée

par les producteurs sous forme de semoule. Cependant, l'épi de maïs

frais qui sert à produire «le maïs boucané» subit

une forte augmentation de consommation (Opcit.).

2.7.3. Utilisation non alimentaire

Le maïs est une matière première

particulièrement appréciée pour nourrir les animaux. Plus

de 70% de la production mondiale sont destinées à la consommation

animale. Il sert de matière première à l'industrie pour la

fabrication d'amidon, d'huile et de protéines, de boissons

alcoolisées, d'édulcorants alimentaires et maintenant de

carburant (Opcit.).

12

CHAPITRE III : CADRE PHYSIQUE DE L'ETUDE 3.1. Histoire de

la commune

Selon ce que nous rapportent les notables vers les

années 1950, la commune était relativement stable du point de vue

écologique. Elle était boisée de plusieurs espèces

différentes. Beaucoup d'oiseaux chantaient dans les forêts, des

animaux sauvages et surtout les cochons "marron" étaient très

fréquents.

Cependant, avec l'arrivée d'un citoyen

dénommé Dupont dans la zone vers les années 1965, de

graves problèmes ont été causés à

l'environnement. Il y installa une scierie pour la fabrication de planches.

Tous les oiseaux disparurent notamment les fameux jacots et tant d'autres.

En 1930, la première école nationale de

Mombin-Crochu fut construite. Beaucoup d'enfants eurent ainsi

l'opportunité de se rendre à l'école. La première

école presbytérale fût fondée en 1968 par le

curé de la paroisse dans le cadre de son programme d'enseignement

rural.

En 1982, l'élimination totale des porcs créoles

a fait plonger les paysans dans le désespoir. Jusqu'aux années

1986 la commune disposait d'une très bonne couverture

végétale à dominance caféière,

fruitière et forestière (Enquête de l'Auteur).

3.2. Localisation et délimitation

géographique

La commune de Mombin Crochu se trouve à l'extrême

pointe sud-est du département du Nord-Est. Elle fait partie de

l'arrondissement de Vallières et appartient à la région

géographique du massif du Nord, et du Plateau Central. C'est la commune

la plus enclavée du département. D'une superficie de 229,3

km2, elle regroupe deux sections communales : Bois de Laurence

(186,3 km2) et Sans Souci (43 km2). Mombin Crochu est

limitée au nord par la chaîne de Vallières, au sud par

Cerca Carvajal, à l'est par Carice et à l'ouest par la commune de

Ranquitte (Mairie/PNUD, 2009).

3.2.1. Relief et géologie

La commune de Mombin-crochu est une zone montagneuse

située à une altitude comprise entre 523 et 1136 mètres

(Ibid.).

13

3.2.2. Sols

Des sources différentes confirment l'existence de deux

types de sols dans la commune de Mombin Crochu : des sols d'origine volcanique

et des sols calcaires. Les sols volcaniques se subdivisent et en sols graniteux

et sols provenant de diorites quartzifères (ACCILUS, 2003).

Les sols graniteux, généralement minces et de

texture sableuse mélangés à une portion variable d'argile

avec un pH allant de 5 à 7.5, se rencontrent surtout dans la partie nord

des vallées de Grande Savane et Sylvestre, dans certaines parties de

Laguamithe et Guerbobé (Ibid.).

Ces sols ont des potentiels agricoles très

limités vu leur faible teneur en matières organiques et leur

pouvoir de rétention d'eau relativement bas. Les sols des diorites

quartzifères, bien drainés, généralement profonds

(entre 15 et 38 cm), avec un pH relativement bas, sont de fertilité

modérée. Ils dominent surtout à Ravine froide, Bois Rouge,

Logathe, Madokin, dans la zone de Compose jusqu'à la partie basse de

Morne Doré (Ibid.).

Les sols calcaires, composés d'argile sablonneux allant

du jaune brun au blanc, se rencontrent dans la région sud des

vallées de Grande Savane, de Sylvestre, de même qu'au niveau d'une

grande partie de Laguamithe et des Roches-Tampées. Dans cette même

zone, on trouve également des sols relativement fertiles, couramment

appelés « tè adwaz » (Ibid.).

3.2.3. Climat

La commune de Mombin Crochu, particulièrement la

Section de Bois de Laurence, est caractérisée par un climat sec

et tropical et une saison pluvieuse de sept mois allant d'avril à

octobre. Les précipitations annuelles peuvent varier de 1270 à

1778 mm, avec 80% des précipitations durant la saison pluvieuse. Il

arrive cependant qu'en pleine période de sécheresse (au mois de

février particulièrement), il tombe quelques averses sous

l'influence du Nordé (PADEDD, 2004). Des données plus

récentes, collectées par M. Brice MICHEL au cours des

années 2011 à 2013 pour le compte du MARNDR,

révèlent une moyenne annuelle plus faible oscillant entre 645 et

1800 mm. Les régions situées en hauteur jouissent d'une

température beaucoup plus fraîche que celles des zones

côtières. C'est exceptionnellement qu'en période de forte

chaleur, on enregistre 32.2° C dans cette commune. Par contre, il est

courant en hiver que la température descende jusqu'à 10° C

(Opcit.).

14

3.2.4. Ressource hydrique

Trois principales rivières composent le réseau

hydrographique de la commune de Mombin Crochu : la rivière Guape qui

traverse la section communale de Sans Souci, les rivières Losianne et

Samana qui baignent la zone de Bois de Laurence. Ces grands cours d'eau sont

alimentés de manière permanente par un nombre important de cours

d'eau de plus faible débit. Les plus importants sont : les

rivières Logate, Compose, Gamma (qui prend source à Piton des

Roches, 1.136 m), Vimbale, Madokin et la rivière Contré,

principaux affluents de la rivière Guape. Les autres cours d'eau

(ravines), affluents de la rivière Lossianne, proviennent en particulier

des mornes Toussaint, Boucan Piste, Garde à Georges, etc. Les

possibilités d'utilisation de ces pièces d'eau à des fins

d'irrigation par gravité sont très limitées à cause

des dénivellations existant entre le lit majeur et les terres. A

défaut d'irriguer les plantations, elles servent d'eau de boisson aux

populations de toutes ces zones dépourvues de système de captage

de sources (PADEED, 2004).

Outre les trois grandes rivières localisées

à Bois de Laurence, il existe à Mombin Crochu, sur l'habitation

Gramat de cette même section communale, un lac de un hectare de

superficie très peu utilisé. On 'y découvre une flore et

une faune abondantes et variées. Parmi les espèces le plus

souvent rencontrées : le tabac marron, les joncs, des

variétés de salades, un échassier (la poule d'eau), des

canards et des tortues (Ibid.).

3.2.5. Ressources fauniques et halieutiques

La strate arborée est constituée par les

manguiers (Mangifera indica), les pins (Pinus occidentalis),

l'avocatier (Persea americana), l'orange douce (Citrus

aurantium), et des arbres d'ombrage parmi lesquels dominent le Samanea

saman (Saman) et le surcin (Inga véra). Sous ces

différentes espèces évoluent le caféier (Coffea

arabica), le bananier (Musa paradisiaca) et quelques cacaoyers

(Théobroma cacao) (Opcit.).

La végétation herbacée est

constituée d'herbes sauvages diverses, de lianes, du haricot, de

l'igname (Dioscorea alata), du maïs, du riz, du manioc ainsi que

du Colocassia esculenta (Mazumbelle) rencontrés dans les gorges

ou dans les ravines (Ibid.).

La strate arbustive est représentée par le

Calliandra (Calliandra calliotursus), les cachimans (Annona

reticula L.) les goyaviers (Psidium guayava L.), les casses

(Cassia spectabilis) et les cultures vivrières (maïs,

haricot, petit mil). D'autres espèces comme l'herbe guinée

(Panicum maximum), herbe madan michel (Themeda quadrivalvia)

sont également présentes (Ibid.).

15

3.3. Démographie

La commune de Mombin-Crochu a une population de 28055

habitants dont 13656 hommes et 14399 femmes. La superficie de la commune est de

229,3 km2 avec une densité 152 habitants/km2 .La

répartition de la population de la commune de Mombin-Crochu par grand

groupe d'âges présente la structure suivante : 46,5% de la

population totale ont moins de 15 ans ; la population de 15-64 ans

représente 48.5% et celle de 65 ans et plus, 5,0% (IHSI, 2012).

3.4. Services sociaux de base

3.4.1. Education

Dans la commune, il existe 42 écoles primaires et 4

écoles secondaires (2 collèges et 2 lycées), le

système éducatif fait face à des problèmes majeurs.

Sur 42 établissements scolaires dénombrés (primaires) 36

sont des écoles privées et 6 sont des écoles publiques.

Pour ce qui concerne l'état des bâtiments 11 se trouve en bon

état, 8 n'ont pas de local, 18 dans un état tout juste

acceptable. La population scolaire se montre à 3741 garçons et

3640 filles (MENFP, 2008).

Les normes et les principes pédagogiques ne sont pas

respectés dans la majorité des écoles. Il y a une carence

de professeurs compétents et qualifiés. Les professeurs ne

bénéficient d'aucun encadrement technique du ministère de

l'éducation nationale. Un professeur enseigne dans deux ou trois salles.

Dans beaucoup d'écoles, les salles de classes sont insuffisantes et ne

possèdent pas un cadre adéquat à l'enseignement.

3.4.2. Santé

Le secteur santé demeure un problème crucial

encore à résoudre pour la commune. Il existe deux centres de

santé au sein de la commune qui sont affiliés à

l'institution publique du MSPP via DSNE à Fort Liberté. Ces deux

centres de santé contiennent 47 salles de travail, dont 15 dans le

centre de santé de Bois de Laurence et 32 dans celui de Sans Souci. Les

services offerts sont peu satisfaisants. En cas de complications pathologiques

et autres, les patients sont ainsi obligés de se rendre à Pignon

ou à Hinche pour les soins nécessaires. Ces deux centres se

disposent de 211 Matrones, 3 Médecins, 5 Infirmières et 4

Auxiliaires (Enquête de l'auteur, Décembre 2014).

16

3.4.3. Sport /loisirs

Il n'existe dans la zone aucun centre de loisir pour les

jeunes. Ces derniers s'adonnent donc aux jeux en plein air, avec une

préférence pour le volley-ball. Toutefois, le curé met

à leur disposition la salle paroissiale pour la conduite de certaines

activités culturelles (théâtre, petites fêtes,

réunions, etc.). Il existe aussi à Mombin Crochu un centre

d'hébergement pouvant accueillir un nombre important de visiteurs.

3.4.4. Réseau routier

Les routes en terre battue reliant Mombin Crochu et les autres

villes sont en mauvais état et ne font l'objet d'aucune révision

ou de maintenance régulière.

3.4.5. Communication

La commune ne dispose pas de centre d'appel

téléphonique, de stations de radio, de service postal, mais elle

est couverte par la compagnie Digicel. Il existe deux centres d'internet dans

la commune l'un au centre de santé de Mombin et l'autre au bureau du

GADRU.

3.4.6. Eau potable et assainissement

La commune de Mombin-Crochu comprend trois systèmes

d'adduction en eau portable dont le premier au centre-ville de Mombin, le

deuxième à Bois de Laurence et le troisième à

Grande Savane. Ces trois systèmes font face à des

problèmes majeurs, comme une absence totale en eau

particulièrement aux cours du mois de février, mars, avril et de

mai. De plus, la qualité de l'eau que consomme la population reste un

enjeu crucial. Cela provoque l'augmentation périodique des cas de

maladies telles «malaria, troubles gastro- intestinaux chez les enfants et

les adultes (Opcit., 2009).

3.5. Contraintes

Les contraintes à résoudre concernent surtout

les problèmes d'infrastructure routière, de santé, d'eau

potable et l'absence de personne formées aux métiers du tourisme

(Ibid.).

3.6. Système économique de la commune

3.6.1. Agriculture

A Mombin-Crochu, les gens pratiquent une agriculture de

subsistance. Cependant la majorité de la population vit presque

essentiellement de cette activité. Suivant les enquêtes, ce

problème est inévitablement dû au manque d'encadrement des

agriculteurs par les responsables.

17

En effet, à cause de la baisse de production agricole,

les revenus générés ne permettent pas aux exploitants de

subvenir à tous leurs besoins. Ce qui occasionne une forte pression sur

les ressources ligneuses et un fort taux de migration des habitants vers les

villes (Cap-Haitien, Hinche, Port Au Prince, Ouanaminthe) et principalement

vers la République Dominicaine.

Les principales cultures des habitants de la zone sont : le

haricot, la banane, le maïs, le manioc, le riz. La pratique de cultures

associées est très courante dans la zone mais peut varier d'une

saison à l'autre. Il y a beaucoup d'associations de culture dans la

zone, cependant les associations de culture les plus pratiquées sont les

suivantes : Maïs-Haricot-Manioc, Maïs-Haricot-Patate,

Maïs-Riz.

A Mombin Crochu, il existe deux grandes saisons de culture

avec une petite saison partant de décembre à février : la

première saison est celle de mars-juillet, tandis que la deuxième

commence en août et se termine en novembre. Cependant , les deux

premières saisons peuvent varier d'une année à l'autre de

25 jours à un mois puisque ce sont les précipitations qui

déterminent le début des saisons.

3.6.2. Elevage

L'élevage se pratique avec des animaux laissés

en liberté ou maintenus à la corde. Il concerne les

espèces ayant une bonne valeur marchande : boeufs, cabris, chevaux et

volaille. Aussi, selon la majorité des agriculteurs questionnés,

ces animaux leur servent de « carnets d'épargne ».

Malheureusement, l'infestation par des parasites internes et externes ou

d'autres maladies d'origine bactérienne, les déciment surtout

durant la période allant de septembre à mai, limitant l'impact

économique de l'élevage à Mombin-Crochu. De plus, durant,

les périodes sèches, (janvier à mars) les animaux sont mal

nourris à cause de la rareté de fourrage dans la zone.

3.6.3. Pêche

La pêche est quasiment inexistante dans commune de

Mombin-Crochu. C'est une activité marginale. Néanmoins, on peut

compter une seule rivière poissonneuse. Il s'agit de la rivière

Gouape. Ce secteur peu développé touche beaucoup plus la section

communale Sans Souci. Les gens qui pratiquent cette activité sont

généralement des jeunes qui sont à la recherche de

produits aquacoles (crabes, poissons) pour équilibrer leur diète

alimentaire (PADEDD, 2009).

18

3.6.4. Sylviculture

La zone comporte quelque petites forets de Pinus

occidentalis (pins) mais le charbon de bois et les planches

représentent une menace pour l'environnement. On retrouve aussi un

certain nombre de personne qui mettent le feu et détruisent les

forêts en cours de formation pour la fabrication de planche et de charbon

de bois. La coupe des arbres est effectuée partout : aux abords des

rivières et des sources, le long des routes pour ne citer que

ceux-là. Plus grave même les manguiers et les avocatiers ne sont

pas épargnés. L'absence d'agents et/ou de brigades forestiers

constitue un problème majeur pour le développement des

forêts dans la commune (Opcit.).

3.6.5. Industrie

D'après une étude conduite par le PNUD,

certaines localités notamment : Tilori, Sylvestre, Morne Charles, La

miel, Rosie, La croix, de la commune de Mombin Crochu contient des diorites,

des andésites, des tonalités, des flysch, des grès et des

calcaires. Il contient également de l'or, du granite, des marnes et du

calcaire. Il n'y a aucun potentiel d'exploitation de ces mines.

3.6.6. Tourisme/ Artisanat

Sur le plan touristique, la commune de Mombin Crochu pourrait

tirer profit d'un grand nombre de sites intéressants. Actuellement, ils

servent plutôt de lieux de culte ou de récréation. En

majorité, ces sites, surtout localisés dans la section communale

de Bois de Laurence, sont inaccessibles, comme le bassin Belgrade sur

l'habitation de Rosoli, le bassin St Anne, proche du bourg, couramment

appelé « basen man Kleman », le bassin Larantine à Bas

Bois de Laurence, le saut d'eau Gilles et la fameuse zone des Roches

Tampées à Laguamithe où des inscriptions datant de

l'époque indienne sont encore visibles sur les pierres (PADEED,

2004).

Le Bassin Belgrade mérite particulièrement

d'être mentionné car, avec un minimum d'aménagement, il

pourrait constituer un pôle d'attraction pour les touristes

étrangers. Autrefois, des visiteurs canadiens et américains y

venaient régulièrement. Le bassin Ste Anne est

considéré comme la réplique du bassin St Jacques,

célèbre dans le Nord du pays où, chaque année, des

centaines de pèlerins viennent de tous les coins du pays s'y baigner et

présenter aux divinités leurs demandes et leurs offrandes.

19

3.6.7. Commerce

Il joue un rôle prépondérant dans

l'économie de Mombin Crochu. Cependant, ce secteur assez prometteur

reste très insuffisamment développé à cause de

l'état précaire des réseaux routiers reliant la commune au

reste du pays, en particulier à Carice, Mont, Organisé,

Vallières, Pignon, etc. L'activité commerciale est dominée

par les échanges de biens et services avec la République

Dominicaine (marché Tilory à Bois de Laurence) et les villes

avoisinantes comme Hinche, Cerca Carvajal, Pignon, Vallières et carice

(Ibid.).

Au marché de Tilory, les habitants de Mombin Crochu

vendent surtout des noix de cajou, du café, du maïs, des avocats,

de la volaille (pintades) et se procurent des produits de première

nécessité comme le hareng, l'huile de cuisine, la farine, le riz,

les épices importées (maggi cubes), les pâtes alimentaires

(vermicelle), etc.

Outre ces échanges assez rentables pour la population

de Bois de Laurence en particulier, il y a lieu de mentionner la

commercialisation des planches et des madriers qui se réalisent surtout

entre Mombin Crochu, Hinche et Mont Organisé. Il s'agit ici d'un

commerce de grande envergure qui nécessite des fournisseurs de bois la

location d'un camion pour le transport de leur marchandise, à raison de

15000 gourdes en moyenne.

Tableau 3.6.7 : jour des différents marchés

de la commune

|

Lieu

|

Jour de marché

|

Produits disponibles

|

Destination

|

|

Mombin-Crochu

|

Jeudi/ Samedi

|

Toutes les cultures

|

Cap Haïtien

|

|

Hinche

|

|

Sylvestre

|

Mercredi/ dimanche

|

Ouanaminthe

|

|

Bois de Laurence

|

Mardi

|

Hinche

|

|

Saint-Domingue

|

Source : Enquête de l'auteur,

Mars 2015 3.7. Les institutions publiques

L'administration publique est représentée

à Mombin Crochu par les bureaux suivants : DGI (Direction

Générale des Impôts), BAC (Bureau Agricole Communal), la

Mairie, le Tribunal de Paix, le Bureau d'Etat Civil. Mais, les moyens dont

disposent ces institutions déconcentrées pour faire face aux

demandes de la population sont dérisoires. Pour la plupart, elles

confrontent des problèmes logistiques et financiers qui limitent leurs

interventions dans les communautés.

20

CHAPITRE IV : METHODOLOGIE

Pour réaliser ce travail combien important, on a suivi une

démarche méthodologique qui

implique les étapes suivantes :

V' Revue Bibliographique

V' Enquêtes informelles

V' Echantillonnage

V' Enquête formelle

V' Dépouillement

V' Méthodes d'analyse des données

V' Matériels utilisés

4.1. Revue Bibliographique

Elle consiste à consulter des documents renseignant sur

le thème de l'étude et des activités

réalisées par l'État ou les organismes de

développement dans la zone. Ensuite, on a consulté les personnes

disposant des ouvrages appropriés dans ce domaine d'étude, des

centres différents tels que bibliothèque de l'UCNH ont

été visités et on a consulté des sites d'internet,

tel Google Académique, en vue de trouver certaines informations traitant

notre sujet, choisi à partir des littératures existantes. Cette

étape se révèle importante car elle permet la collecte des

informations sur la culture du maïs et sur l'environnement physique de la

zone d'étude.

4.2. Les Enquêtes de terrain

Les enquêtes ont été le meilleur moyen

pour trouver la plupart des informations, les plus fiables et les plus utiles

à cette étude. Pour cela, on a effectué des visites

exploratoires, des entretiens et enfin une enquête formelle.

4.2.1. Enquêtes Informelles

4.2.1.1. Visites exploratoires

Ces visites ont été réalisées dans

les différentes localités de la zone sous étude, comme

Louka, Bois-Toussaint, Laguamithe, Sylvestre, Mapou, Logathe, Guerbobé

et Lacour de manière à faire les premières observations

directes et posséder une vue panoramique de la zone. Elles nous ont

permis de percevoir la présentation de son relief, sa

végétation, les techniques et pratiques adoptées par les

paysans, de commencer à se familiariser avec les

21

agriculteurs de la zone et de faire un Transect

synthétique de la zone facilitant à adopter une typologie pour

les producteurs.

4.2.1.2. Entrevue

Pendant l'exploration dans la zone d'étude, on a

profité du même coup pour rencontrer 14 personnes-ressources de la

zone dont 2 notables, 7 agriculteurs, 2 commerçantes, 1 meunier et 2

agents agricoles. Pendant cette rencontre, les idées ont

été échangées sur l'historicité, la

situation globale de la filière maïs dans la zone etc. Ces

entretiens ont été réalisés dans le but de pouvoir

mieux orienter les enquêtes subséquentes.

4.2.2. Échantillonnage

Il est important de déterminer un échantillon de

la population. Il n'est pas facile de toucher tous les individus de la zone

cible. On a choisi de façon aléatoire dans toutes les

localités de la section communale de Bois-de-Laurence un

échantillon de 60 producteurs sur une population de 600 producteurs soit

10% de la population totale suivant ce que le responsable du bureau agricole

communale nous rapporte. Pour les commerçants on a interrogés 10

sur une population de 48 personnes. Enfin, pour la transformation du maïs

on a consulté l'un des deux meuniers de la zone.

4.2.2.1. Enquête formelle

Elle a été réalisée auprès

des producteurs, des intermédiaires et des consommateurs au moyen d'un

formulaire d'enquête élaboré dans l'objectif de recueillir

certaines informations plus affinées et plus fiables de la

filière dans la zone d'étude. Les données recueillies sont

d'ordre qualitatif et quantitatif.

Les thématiques faisant rapport aux questionnaires

d'enquêtes sont : le positionnement de leur parcelle, les

itinéraires techniques, les pratiques culturales, le mode de

valorisation des parcelles, les moyens de production, les coûts de

production de la culture, le rendement de la culture, la commercialisation et

les moyens de transformations.

4.3. Traitement et analyse des données

Les données de l'enquête formelle ont

été répertoriées à partir d'une grille de

dépouillement se basant sur les objectifs du travail.

22

4.3.1. Méthodes d'analyse des données

Les données une fois obtenues, les formules suivantes

ont été utilisées pour le calcul des paramètres

nécessaires :

· Produit brut (PB)= ? PiXi

· Consommations intermédiaires(CI) = ? Coûts

des intrants NB. Intrants = semences

· Valeur ajoutée brute (VAB)= produit

brut-consommations intermédiaires

· Amortissements (Am) = valeur du matériel

neuf-valeur résiduel/ Durée d'utilisation

· Valeur Ajoutée nette (VAN)= Valeur

ajoutée brute - amortissements

· Affectations = Rente foncière + salaires+

emprunt + dons

· Revenu Agricole (RA)= Valeur ajoutée nette -

affectations

· Valorisation de la terre = Valeur ajoutée brute

: nombre d'hectares

· Marge nette commerciale (Mc) = prix de vente - prix de

revient Bénéfice des intermédiaires = marge des

intermédiaires

· Profitabilité = B/V

Source : note du cours Gestion des exploitations agricoles,

février 2014

4.4. Matériels utilisés

Pour la réalisation de ce travail, on a utilisé

du matériel tels: le matériel de bureau (accessoires et papiers)

pour sauvegarder le manuscrit du document, une caméra canon pour la

prise des photos, un altimètre pour mesurer les altitudes, une planche

rapporteur pour mesurer les pentes et enfin, un ordinateur HP pour saisir et

traiter le document final.

23

CHAPITRE V : RESULTATS ET DISCUSSIONS

Ce présent chapitre a été

élaboré dans le cadre de ce travail de recherche en vue de

répondre aux objectifs de diagnostiquer la filière maïs au

cours des années 2013-2014 à Bois-de-Laurence, 2eme

section communale de Mombin-Crochu. Il est subdivisé en plusieurs

parties dont : la typologie, la description des principaux acteurs de la

filière, mode de travail effectué dans les strates, les moyens de

production de chaque groupe d'exploitants évoluant dans les strates, le

rendement et le coût de production de la culture dans les

différentes strates, les moyens de stockage, la transformation du

maïs, les différents circuits et axes de commercialisation du

maïs et la marge commerciale des acteurs.

5.1. Typologie

Pour mieux caractériser les informations, à

partir de certaines observations et enquêtes, 3 groupes sociaux ont

été dessinés au niveau des strates suivantes :

Montagne (représentée par une superficie de

40.54 ha et des pentes variées entre 30 et 45 degrés),

Piedmont (représenté par une superficie de 28.11 ha et

des pentes variées entre 10 et 25 degrés) et Plaine

(représentée par une superficie de 16.22 ha et des

pentes variées entre 0 et 5 degrés). Ces choix ont

été faits en fonction de la taille et du positionnement des

parcelles observées au cours des visites exploratoires et des

enquêtes.

Pour la commercialisation, on a classé les marchands

suivant le même procédé et leur caractérisation a

été démontrée en fonction du volume de produit

acheté (grossistes et détaillants), les intermédiaires

n'ont pas été observés. Pour la transformation on a

enquêté les 2 meuniers existant dans la zone.

24

Tableau 5.1 : Typologie adoptée pour les

producteurs

|

Strates

identifiées

|

Catégories

|

Intervalle choisie

en ha

|

Superficie

moyenne

cultivée en

ha

|

Quantité de

Planteurs

|

pourcentage

|

|

Montagne

|

PP

|

0.25...1.25

|

0.55

|

6

|

10%

|

|

MP

|

1.25...2.25

|

1.41

|

12

|

20%

|

|

GP

|

2.25...3.25

|

2.54

|

8

|

13.34%

|

|

|

|

1.48

|

26

|

43.34%

|

|

Piedmont

|

PP

|

0.25...1.25

|

0.535

|

7

|

11.66%

|

|

MP

|

1.25...2.25

|

1.47

|

5

|

8.34%

|

|

GP

|

2.25...3.25

|

2.83

|

6

|

10%

|

|

|

|

1.61

|

18

|

30%

|

|

Plaine

|

PP

|

|

0.54

|

11

|

18.33%

|

|

MP

|

|

1.75

|

4

|

6.67%

|

|

GP

|

|

3.25

|

1

|

1.66%

|

|

|

|

1.85

|

16

|

26.66%

|

|

Grand

Total

|

|

|

|

60

|

100%

|

Source : Enquête de l'Auteur,

Mars 2015

Les 60 producteurs choisis représentent un

échantillon de 10% d'une population d'environ 600 producteurs repartis

sur les strates suivantes (montagne, piedmont et plaine), selon le rapport d'un

responsable du Bureau Agricole Communale de la zone. Le nombre de personnes

choisies par strate a été fait suivant la quantité de

producteurs répertoriés dans chaque strate.

En fonction du positionnement de terre exploitée toute

catégorie confondue, 26 producteurs soit 43.34% de la population

exploitant une parcelle en montagne, 18 producteurs soit 30% de la population

exploitant une parcelle en piedmont et 16 producteurs soit 26.66% de la

population exploitant une parcelle en montagne ont été

interrogés (voir figure 5.1).

25

Figure 5.1. : Présentation des producteurs

enquêtés par catégorie suivant leur position et la taille

de leur parcelle en pourcentage.

5,07

4,46

3,93

Grand Moyen Petit

20,26

6,39

8,36

7,08

24,19

20,26

MONTAGNE PIEDMONT PLAINE

Source : Enquête de l'auteur,

Mars 2015

Ce graphe indique que les différentes catégories

sont reparties à travers les différentes strates. En

résumé, les producteurs de montagne occupent

48,38% de la superficie totale des parcelles concernées qui sont

subdivisés en 24,19% par les grands, 20,26% par les moyens et 3,93% par

petits producteurs.

Les producteurs de piedmont occupent 31,11%

de la superficie totale des parcelles identifiées et sont

subdivisés en 20,26% par les grands, 6,39% par les moyens et 4,46% par

les petits producteurs.

Les producteurs de plaine occupent 20,51% de

la superficie totale des parcelles identifiées et sont subdivisés

en 5,07% pour les grands, 8,36 pour les moyens et 7,08 pour les petits

producteurs.

Figure 5.1.1 : Présentation des commerçants

par catégorie

9

Nombre de marchands Quantités de produits

achétés par sac

3

2

7

26

GROSSISTE DÉTAILLANT

Ce graphe montre que l'enquête chez les

commerçants a été menée sur 10 personnes choisies

au hasard. Cela représente un échantillon de 20% de la population

des commerçants. Deux groupes ont été identifiés.

D'autres groupes comme voltigeurs et intermédiaires n'étaient pas

observés.

Des 10 enquêtés les grossistes,

ont totalisé un nombre de 7 soit 70% des enquêtés

achètent en moyenne 9 sacs de maïs soit 450 kg chaque semaine.

Les détaillants au nombre de 3 soit

30% des enquêtés achètent en moyenne 2 sacs de maïs

soit 100 kg chaque semaine.

Discussion : Les grossistes

représentent une population plus importante dans la filière et

achètent plus de maïs que les détaillants parce que ces

derniers vont transformer leurs produits en maïs moulu pour vendre aux

consommateurs par livre tandis que les grossistes vont dans les zones

frontalières pour vendre le maïs par sac aux Dominicains.

5.2. Les principaux acteurs de la filière

De la parcelle du producteur jusqu'au consommateur final, le

maïs passe par différentes étapes ou stades de

transformations physiques, de conditionnements et de transports. A chacun de

ces stades, il est nécessaire de mobiliser des équipements, des

intrants, du travail, du savoir-faire technique et des moyens financiers, etc.

Différents types d'opérateurs interviennent pour prendre en

charge ces différentes opérations.

5.2.1. Les producteurs

Les producteurs représentent la base de la pyramide de

la filière. Ce sont les opérateurs qui réalisent les

travaux conduisant à la production du maïs. Le nombre d'exploitants

à Bois-

27

de-Laurence est estimé à environ 600, ils

représentent 20% de la population. Ils travaillent sur des superficies

allant de 0,25 à 3.25 ha. Ils sont divisés en 3 groupes grands,

moyens et petits producteurs suivant la quantité de terre

exploitée. Ils se trouvent sur 3 strates distinctes montagne, piedmont

et plaine.

5.1.1.1. Organisation Familiale des exploitants

En Haïti, plus précisément dans la

2e section communale de Mombin-Crochu selon son Plan de

Développement Communal, l'agriculture reste avant tout l'activité

principale de la majorité de la population. Les exploitations

enquêtées ont pour la majeure partie un homme comme chef

d'exploitant. Elles sont composées de la famille et des moyens de

production.

Ensuite plus de 85% des enquêtés sont des

routiniers. Suivant les groupes identifiés, on a remarqué que

chaque catégorie se comporte de la même façon au sein des

différentes strates.

Figure 5.2. : Situation matrimoniale des exploitants

enquêtés par catégories en pourcentage.

Marié non-Marié

75

60

52

48

40

25

GP MP PP

Source : enquête de l'auteur,

Mars 2015

Ce graphe indique que dans les 3 strates identifiées

dans la typologie, 60% des Grands Producteurs se sont

mariés et ont en moyenne 3 à 4 enfants, seulement 30% sont

non-mariés et ont en moyenne 5 à 6 enfants.

52% des Moyens Producteurs se sont

mariés et ont en moyenne 3 enfants, les autres 48% sont

non-mariés et on en moyenne 4 à 5 enfants.

25% des Petits Producteurs se sont

mariés et ont en moyenne 2 à 3 enfants, les autres 75% sont

non-mariés et ont en moyenne 2 enfants.

28

Discussion : En milieu rural haïtien,

pour se marier on doit posséder des biens (terre). De ce fait, les

grands producteurs sont les personnes possédant beaucoup plus de

parcelles. Ainsi, le pourcentage de gens mariés est supérieur par

rapport aux deux (2) autres.

5.2.2. Les commerçants

Selon un responsable du marché de la zone, pour la

commercialisation du maïs, il existe environ 50 personnes

subdivisées en deux catégories de commerçants : les

détaillants qui vendent les produits aux consommateurs et les grossistes

qui vendent les produits à l'extérieur par sac et achètent

une quantité supérieure par rapport aux détaillants.

5.2.3. Les transformateurs

Le nombre de moulins inventoriés dans le cadre de

l'étude dans les principales aires de production de la zone est de deux

(2). Les utilisateurs y ont recours pour moudre le maïs. Cette

opération est le plus souvent réalisée à la demande

des détaillants et parfois par des producteurs-consommateurs. Le service

est rendu contre rémunération sur une base de volume

traité et aucune attention n'est portée à la

qualité du produit. Le meunier fixe ses prix ainsi : de 1 à 10

marmites vous paierez 10 gourdes par marmite et au-delà de 10 marmites

le prix est fixé à 7 gourdes par marmite.

5.2.4. Les consommateurs

On les rencontre aux niveaux des marchés. Ils

achètent les produits directement entre les mains des détaillants

par livre.

5.3. Transect synthétique de la zone

d'étude

Le Transect a été réalisé dans

l'objectif de mieux observer et de mieux définir les différents

strates et d'arriver à positionner les catégories choisies dans

ces différentes strates. Ainsi, partant du point le plus haut, environ

800 mètres d'altitude pour arriver au point le plus bas, environ 500

mètres, sur une distance de 1.65 km et une orientation Nord-Sud. Cette

observation directe a permis de différencier quatre (4) étages

agro écologiques et de subdiviser les catégories

identifiées suivant la position et la pente de leur parcelle en

Montagne, Collines, Piedmonts et Plaine (voir annexe 1).

? Le niveau 1 : C'est le point le plus

élevé environ 800 mètres d'altitude avec des pentes

comprises entre 30 et 45 degrés. Dans cette zone, on a rencontré

des pins et certains rares manguiers comme végétation, des

boeufs, des cabris et des chevaux comme animaux mais pas de présence de

maison habitable si non que des ajoupas. Le

29

sol rencontré est de couleur brun-rougeâtre. Dans

cette strate, on a pu identifier le système Maïs-haricot-pois-Congo

qui représente 48,38% de la superficie totale des parcelles

enquêtées.

? Le niveau 2 : C'est la zone des collines

avec des pentes plus ou moins faibles par rapport au niveau 1. Dans cette zone

on a pu remarquer la présence des avocatiers en grande quantité

et des manguiers. Les cultures dominantes sont le bananier et la canne à

sucre. Le système élevage rencontré est : boeuf, cheval,

âne, millet, cabri et porc, pas de volaille. Le sol est de couleur noir

de type

sablo-limoneux. il n'y a pas de

maison. La végétation est très dense dans cette zone et il

y a présence des sources d'eau.

? Le niveau 3 : C'est la zone des piedmonts,

les pentes sont comprises entre 10 et 20 degrés. Cette zone contient des

avocatiers, des manguiers, quelques rares arbres forestiers et les cultures

dominantes sont le haricot et le maïs et représente 31.11% de la

superficie totale des parcelles examinées. C'est dans cette zone

qu'habite la majorité de la population. Il y a aussi présence

d'écoles et d'églises. Le sol rencontré est de couleur

brun.

? Niveau 4 : C'est le niveau le plus bas

couramment appelé plaine, les pentes sont comprises entre 0 et 10

degrés. Dans cette zone la végétation est peu dense, le

sol est de couleur noirâtre et il y a présence d'une

rivière. Il n'y a pas vraiment d'animaux domestiques sauf des volailles

et des porcs. Les cultures rencontrées sont : le maïs, le haricot,

le sorgho, le pois-Congo, le giraumont, le pois inconnu et l'arachide et