CHAPITRE II : PRESENTATION DU CADRE GEOGRAPHIQUE

I-LES TRAITS PHYSIQUES DU CHAMP D'ETUDE

1-La géologie

La Côte d'Ivoire est formée de deux unités

de surfaces très inégales : un socle ancien qui couvre 97,5 % du

pays et un bassin sédimentaire secondaire et tertiaire qui forme une

mince frange littorale 2.5%. Le socle appartient au vieux bouclier

précambrien de l'Afrique de l'ouest. Les études

géochronologiques ont permis de distinguer un Archéen daté

de 3 000 à 2 300 millions d'années correspondant au cycle

orogénique dit Libérien et un Protérozoïque

inférieur et moyen ou Birrimien s.l. daté de 2 300 à 1 500

millions d'années et correspondant au cycle orogénique dit

éburnéen. Les formations libériennes affleurent dans

l'ouest du pays ; le Birrimien, lui, occupe la presque totalité du

territoire. Le bassin sédimentaire côtier, d'une superficie de 8

000 km2, ne représente que 2,5 % du territoire. Il se

présente sous la forme d'un croissant allongé qui épouse

un rentrant du golfe de Guinée, de part et d'autre d'Abidjan. Recouvrant

une zone de schistes et de granites éburnéens, il est

traversé d'Ouest en Est par une faille très importante qui a

reçu le nom « d'accident majeur de Côte d'ivoire ».

Cette faille sépare deux zones bien distinctes : au nord, une zone

où la couverture très faible atteint rarement 300 m

d'épaisseur ; au sud, un bassin profond dont le socle à la

verticale de la côte atteint 4 à 5 000 m de profondeur. Au nord de

l'accident, les sédiments, très peu épais, appartiennent

au Mio-pliocène continental. Au sud de l'accident, les parties profondes

ne sont connues que par des forages. L'histoire géologique du bassin

débute par le dépôt sur le socle antécambrien d'une

série continentale représentant la base du Crétacé

ou même le Jurassique supérieur et se termine par le

dépôt des formations plioquaternaires (Spengler et Delteil,

1966).

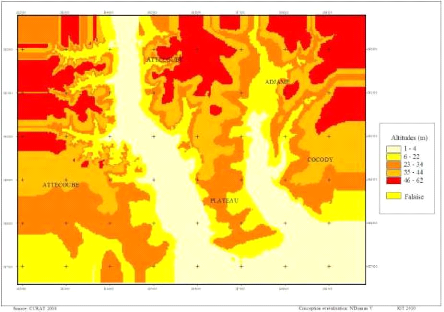

2 - La topographie et la géomorphologie

Au Nord des lagunes, s'étendent les formations

tabulaires argilo-sableuses du continental terminal, désignées

sous le nom de Hauts-plateaux, dont quelques rares témoins sont

conservés dans les îles.

Cet accident divise le bassin sédimentaire en deux

parties, un compartiment nord où le socle est peu profond (1.70 m. sous

Abidjan) et un compartiment sud dont la subsidence est certaine jusqu'au

Miocène au moins.

Le rejet de la faille majeure atteint 3 500 m vers Abidjan.

Cet accident n'est pas unique et il s'agit en fait d'un ensemble de

compartiments séparés par des failles de direction Nord-Sud.

24

Ces compartiments ont pu jouer de façon

indépendante au cours des âges (Spengler et Delteil, 1966).

Du point de vue géomorphologique, le continental

terminal constitue au Nord des lagunes, de hauts plateaux dont l'altitude varie

de 40 à 100 m. Entaillés par des vallées profondes, ces

plateaux sont limités par une véritable falaise sur la côte

nord des lagunes (fig. 1). (Spengler et Delteil 1966)

Figure 1 : Carte des altitudes du pourtour des baies de Cocody et

du Banco

3-Le climat et la végétation

La zone d'Abidjan appartient au domaine climatique

guinéen caractérisé par deux saisons des pluies, une

grande centrée sur juin et une petite plus courte, centrée sur

octobre. Ces saisons sont séparées par des épisodes non

pluvieux. La pluviométrie annuelle comprise entre 1 500 et 2 500 mm/an

(YAO Brou 2008) varie le long du littoral de la Côte d'Ivoire. La moyenne

annuelle de la température est de 26°C. Le déficit hydrique

est de l'ordre de 250 mm à 400 mm et l'évapotranspiration est de

1200 mm à 1300 mm (Bilé Eugène 2005). L'humidité

relative est constante toute l'année avec une moyenne de 80 à 85

%. Ce climat est

25

favorable au développement de la forêt dense

sempervirente de type équatorial (ADJANOHOUN, 1965 ; ADJANOHOUN et

GUILLAUMET, 1971).

|