Chapitre I

Synthèse bibliographique.

Chapitre I synthèse bibliographique

Chapitre I : synthèse bibliographique

I .1 Définition de la ville:

La ville est un lieu de rencontre et d'échange qui se

développe au détriment du milieu naturel préexistant, Elle

est considérée comme un écosystème urbain

créé par l'homme. Telle que le cadre bâti, les routes et

les espaces verts. Au sein de cet écosystème, il y a des

interactions entre les êtres vivants et leur milieu de vie. (Berkowttz et

al, 2003).

I .2 L'écosystème urbain:

La nature en ville comprend l'ensemble des

éléments vivants au sein de l'espace urbain, par opposition aux

composantes minérales de la ville : faune et flore, mais aussi substance

nécessaire au maintien de la vie (eau, air, sol...). La notion

d'écosystème urbain désigne les espèces vivantes,

leur milieu et les interactions entre ces différents

éléments, qui permettent le développement et le maintien

de la vie. (Mantei et al, 2013).

+

Eau, air, sol

=

Ecosystème urbain

Faune, flore

(mammifères,

arbres

et

arbustes).

I .3 Spécificité de

l'écosystème urbain:

L'écosystème urbain est un milieu

imperméabilisé, artificialisé par les asphaltes et le

béton, et fragmenté par des différentes barrières

telle que les constructions, les routes et les clôtures, est

caractérisé par l'absence de végétation et par la

densité du bâti et de la population. (Louail, 2014).

I .4 La biodiversité en milieu

urbain:

La ville ne convient pas à un grand nombre

d'espèces, elle constitue au contraire un milieu favorable à

certaines d'entre elles, à l'instar des pigeons, rats, et autres

renards. Les politiques menées dans certaines villes contribuent

également au développement des apicultures, qui

bénéficient de la réduction de l'usage des pesticides.

La flore urbaine, composée d'espèces locales et

exotiques, se révèle aussi, selon différentes

études, plus variées que dans les zones

périphériques. Bien que le recensement de la biodiversité

urbaine soit encore à ce jour partiel, on assiste à une prise de

conscience politique et sociétale de cette richesse et des enjeux

paysagers liés à sa préservation. En effet, plus les

milieux sont

Chapitre I synthèse bibliographique

hétérogènes, plus la richesse en

espèces est forte d'où une nécessaire diversification des

paysages urbains. (Mantei et al, 2013).

II .1 L'écologie urbaine:

Selon. Mirenowicz Ph, Garnier Ch (1992), L'écologie

urbaine ne peut se concevoir et se développer scientifiquement sans une

véritable et profonde intégration de l'écologie et des

sciences humaine. Ils ne considèrent plus la ville seulement comme un

simple écosystème, mais comme un éco-socio-système

: « il faut donner d'emblée à l'écologie urbaine,

comme horizon théorique, la compréhension de

l'éco-socio-systéme urbain et la réinterprétation

selon ce point de vue de bon nombre de principes ou concepts, soit purement

écologiques( diversité, stabilité, complexité,

niveaux trophiques, flux de matières et d'énergie), soit issue

des science humaines (cultures, normes, conduites sociales, économiques,

etc.) ou des pratiques urbaines ,architecteur, aménagement de l'espace,

planification.

2. L'objectif de l'écologie urbain:

L'écologie urbaine aurait pour objet

l'amélioration et la production du milieu de vie urbain

(écosystème), du point de vue de l'être vivant -l'homme-

qui le génère, et en relation avec l'ensemble des autres

espèces vivantes, animales et végétales, qui sont

appelées à en faire partie. L'environnement aurait pour objet en

terme urbain d'optimiser les échanges biophysiques entre la ville et les

autres écosystèmes afin de contribuer aux grands

équilibres de la biosphère. (Leturcq, 2001).

3. Les enjeux de l'écologie urbaine:

Lévy J-C. présente les enjeux de

l'écologie urbaine comme multiples et fondamentaux. Ils sont de quatre

ordres : technique, économique, social et politique.

3.1 Les enjeux économiques:

Une bonne gestion environnementale de l'agglomération,

de la ville ou du quartier entraine des retombées en matière de

plus-values foncières, de création d'emploi, de valorisation des

ressources humaines. Il apparait comme nécessaire de les quantifier.

D'autre part, on doit s'interroger sur la manière

d'introduire l'approche environnementale dans les méthodes modernes de

gestion.

Ces enjeux concernent les individus, les groupes sociaux, les

populations locales, les acteurs économiques, le budget municipal, les

autres budgets publics, l'économie générale.

Chapitre I synthèse bibliographique

3.2 Les enjeux politiques et sociaux:

Le nombre important de communes, il semble nécessaire

de mettre en place une cohésion intercommunale. Sinon, il est peu

vraisemblable que l'on aboutisse à des politiques

intégrées d'environnement dans les agglomérations. Ainsi,

il est important de répartir les compétences entre les

différents acteurs de l'environnement. C'était l'objectif des

plans départementaux et des plans municipaux d'environnement mis en

place en 1991. (Leturcq, 2001).

3.3 Les enjeux socioculturels:

La dimension écologique doit absolument être

prise en compte dans le développement urbain. Les

inégalités sociales et les conflits culturels,

révèlent par la crise des banlieues montre que cette dimension

n'est pas prise en compte Lévy. J-C. a écrit: « il convient

d'étudier attentivement la relation entre les questions

matérielles de la vie social et les représentations mentales

qu'ont les habitants des villes afin d'améliorer la relation identitaire

des habitants et de la leur ville ». (Levy, 1992).

Ainsi, au-delà de l'étude des nuisances et des

pollutions, des programmes de recherche en science sociales doivent être

mis en place: étude du rapport à la nature dans l'espace urbain,

des représentations mentales, des conflits liés aux formes de

réappropriation de l'espace urbain (bidonvilles, tags, squats, etc.).

3.4 Les enjeux techniques:

Les agglomérations urbaines connaissent de grandes

difficultés en matière d'élimination des déchets,

d'approvisionnement urbain, de rupture de continuité spatiale, de

dégradation du paysage, de ségrégations sociales. Sur le

plan technique, un des principaux enjeux de l'écologie urbaine est donc

le renforcement des politiques traditionnelles (eau, assainissement,

déchet, espace vert, espaces publics) en évitant la sectorisation

de l'aménagement et de la gestion et en favorisant les politiques

inscrites sur long terme. (Levy, 2001).

III.1 Les espaces verts urbains : contexte et

enjeux:

1. Les espaces verts:

Selon Clergeau Ph (2000), les espaces verts sont les

principaux îlots de nature de surface conséquente dans le tissu

urbain. Entretenus à des degrés divers, ils peuvent abriter un

nombre relativement élevé d'espèces

végétales, plantées et/ou spontanées et ainsi

potentiellement représenter un pôle important du maintien de la

biodiversité (animale et végétale) dans un contexte

urbain.

Chapitre I synthèse bibliographique

Merlin et al (2005) indiquent que l'expression espace vert est

évocatrice mais imprécise. Elle est souvent utilisée en

son sens le plus large, en tant qu'espace occupé par les

végétaux qu'il soit privé ou public localisé

à l'intérieur des zones urbaines ou urbanisables. Actuellement,

le terme espace vert connaît des sens multiples suivant les professions

concernées par ce domaine :

- l'urbaniste l'assimile à l'espace urbain;

- l'architecte parle d'espace libre ou d'espace extérieur

pour désigner les espaces verts ;

- les services techniques des villes associent les espaces

verts aux parcs, aux jardins et aux squares d'une agglomération, ainsi

qu'aux plantations en bordure des voies;

- pour le paysagiste, ce vocable est synonyme de paysage ; il

englobe donc toutes les formes et structures paysagères.

Ainsi dans son acception la plus large l'espace vert englobe :

- toutes les réalisations vertes urbaines telles que

les bois, les parcs, les jardins, les squares et même les plantations

d'alignement et les plantations d'accompagnement (bien que ces deux

dernières expressions évoquent l'aménagement paysager et

non l'espace disponible);

- toutes les superficies vertes péri -urbaines et

rurales, en particulier les massifs forestiers, les coupures vertes ou

celles-ci n'ont de véritable signification qu'à l'échelle

de l'agglomération, elles sont les discontinuités qui

séparent les zones urbaines existantes ou envisagées, elles

peuvent comprendre des forêts, des bois, des zones d'activités

agricoles ou des espaces naturels.

2. Les espaces verts publics urbains:

Les espaces verts sont des zones urbaines non bâties

réservées à la nature alors que les espaces verts urbains

sont les espaces plantés de la ville communément partagés

par tous les habitants ainsi que les visiteurs qui se trouvent dans la ville.

Ils sont destinés à la récréation, à la

détente, aux sports, aux jeux ou à l'agrément visuel. Ils

sont souvent inclus dans ce qu'on appelle les vides constitués par

l'espace non bâti: places, placettes, espaces vert de proximité,

jardins publics, parcs urbains. (Azzouzi, 2011).

Les espaces verts publics urbains sont

considérés comme des équipements urbains à part

entière. Leurs formes, leurs emplacements tout comme leurs superficies

diffèrent en fonction des besoins spécifiques auxquels ils

répondent et de l'environnement urbain auquel ils sont

intégrés.

Ce sont des éléments de l'esthétique

urbaine. Il s'agit d'aménager des espaces naturels de respiration, de

détente et de loisirs à destination des urbains. Les espaces

verts répondent également à d'autres fonctions : ils

peuvent être des espaces de production, tels que les forêts ou

l'agriculture, de préservation des ressources naturelles et humaines,

d'ouverture pour la détente, l'oxygénation ou les loisirs.

3. Chapitre I synthèse

bibliographique

Les catégories d'espaces verts:

La notion d'espace vert recouvre une grande diversité

d'aménagements, il peut s'agir de jardins publics, aires de jeux

d'enfants, parcs d'animaux, jardins botaniques, circuits de promenade, parcours

de santé, stades, terrains de sports, jardins familiaux,

cimetières. (Muret et al, 1987).

4. Typologie des espaces verts:

Les espaces verts proprement dits peuvent prendre des formes

différentes et occuper des superficies et des emplacements variables

selon les besoins auxquels ils répondent, leur aire d'influence et la

diversité du milieu avoisinant (Merlin and Choay, 2009).

De multiples types de classement des espaces verts sont possibles

selon la localisation, le degré d'aménagement de l'espace, le

statut de propriété, le type d'utilisation ou encore la

fréquentation. Les urbanistes font référence à la

typologie regroupant une variété de forme et dimensions.

De ce fait, on peut distinguer divers types de classement,

à différentes échelles :

· de l'unité d'habitation, avec les jardins

d'immeubles et privés (aires de jeux et de repos, pelouses) ;

· de l'unité de voisinage, comme les squares,

places et jardins publics, plaines de jeux, terrains de sport scolaires, parcs

de voisinage ;

· du quartier, avec les parcs et promenades de quartier,

les terrains sportifs

· de la ville, comme les parcs urbains ou d'attractions,

les jardins botanique, zoologique, les équipements sportifs polyvalents

; de la zone périurbaine, avec les bases de plein air et loisir, les

forêts promenade. (Richard, 2013).

Pour les espaces verts urbains, on considère qu'il s'agit

des jardins, squares, arbres d'alignement, plantations, jardinières,

jardins sur dalle, jardins des ensembles immobiliers, places et parkings

plantés... Il s'agit de sites plus ou moins artificialisés par

l'homme.

4.1 Les jardins urbains:

Selon,Friedrich Nietzsche :« Le but de

nos jardins et de nos palais est de mettre hors de notre vue le désordre

et la vulgarité et de bâtir un havre pour la noblesse de

l'âme ».

Le jardin représente la forme la plus ancienne d'espace

vert créée par l'homme.

Les jardins publics qui sont des lieux de repos ou de halte dans

des zones urbaines et qui comportent des massifs fleuris ou des arbres. Cette

catégorie comprend également les squares plantés, ainsi

que les places et placettes publiques arborées. (Art 3. De la loi

n° 07-06 de correspondant au 13 mai 2007). (Voire la figure n°01et

02).

On citera 5 types de jardin:

Chapitre I synthèse bibliographique

Le jardin botanique, jardin collectif, jardin ornemental, le

jardin résidentiel, et le jardin particulier. (Art4. De la loi n°

07-06 de correspondant au 13 mai 2007).

Figure n°1 .Jardin d'el Emir Abdelkader à

Sétif. Source : l'auteur.

Figure n° 2 : un petit jardin public à Ain Sebt.

Source : l'auteur.

4.2 Les squares:

Le square est un espace vert de dimensions réduites

variant de quelques centaines de m2 pour les plus petits à 4

ou 5 ha pour les plus grands. ((Murret et al, 1987).

Chapitre I synthèse bibliographique

On appelle arbre d'alignement les espèces d'arbres

couramment plantées de manière linéaire et

régulière le long des routes et des rues pour les orner et les

ombrager. (Voire la figure n°02).

4.3 Les parcs urbains:

les parcs urbains et périurbains qui sont

constitués par les espaces verts délimités et,

éventuellement clôturés, constituant un espace de

détente et de loisirs, et pouvant comporter des équipements de

repos, de jeux et/ou de distraction, de sports et de restauration. Ils peuvent

également comporter des plans d'eau, des circuits de promenade et des

pistes cyclables.

(Art4. De la loi n° 07-06 de correspondant au 13 mai

2007).

IV. Les composantes de l'espace vert: se résument en

ce qui suit:

1. Les arbres et les arbustes:

Eléments constitutifs des espaces verts, les arbres

présentent certaines caractéristiques qui permettent

d'établir des critères de classification. Ces critères

sont utiles à connaître pour mener à bien les travaux de

création comme ceux d'entretien.

2. Les grands terrains gazonnés:

Avec les arbres et les fleurs, l'enherbement est le

troisième élément constitutif des espaces verts urbains.

Le terme d'enherbement, peu utilisé, comprend le gazon, la pelouse et la

prairie.

3. Les haies:

Parmi les fleurs ou végétaux à floraison

que l'on peut développer en milieu urbain, il faut rendre aux plantes

grimpantes ou sarmenteuses la place qu'il leur revient. Malheureusement, cette

catégorie n'est pas suffisamment considérée et donc peu

utilisée.

On distingue habituellement trois types d'usage pour ces

végétaux : on peut tapisser des parois minérales surtout

lorsque l'on veut masquer ou verdur des surfaces qui ne sont pas

agréables au regard. Dans les parcs, jardins ou petits squares, on peut

également faire grimper de la végétation sur des pergolas

ou des treilles. (Amireche, 2012).

4. Les plantes d'alignements:

De nos jours, l'arbre en milieu urbain est devenu un sujet de

préoccupation car il représente un enjeu à la fois

patrimonial, écologique, économique, social et politique.

Les écologues estiment qu'il existe environ 100 000

espèces d'arbres dans le monde, soit le quart de toutes les

espèces végétales vivantes. (Gillig et al, 2008).

Chapitre I synthèse bibliographique

Figure n°3. Les arbres d'alignement urbain à Ain

Sebt. Source : l'auteur.

V. Les types et les espèces d'arbre

d'alignement:

L'arbre est l'élément biotique durable de

l'environnement urbain. Augmenter la biodiversité des arbres

d'alignement et choisir les espèces adaptées à ces milieux

et aux fonctionnements attendus, peuvent contribuer à

l'amélioration qualitative du milieu et à la stabilité des

aménagements. (Voire l'annexe N°1).

VI. Les continuités écologiques urbaines,

pour vivre la ville en vert:

Les continuités écologiques en ville ont une double

fonctionnalité. D'une part, elles contribuent au maintien du tissu

vivant en favorisant la reproduction, le repos, la nourriture et le

déplacement des populations animales et végétales.

D'autre part, en étant le support et le lieu de la

réalisation de «services écologiques», elles

participent à l'organisation et au fonctionnement d'un territoire.

La mise en place de continuités écologiques dans la

ville permet de maintenir une biodiversité ordinaire jusqu'au coeur de

la ville. Elle redonne une transparence à l'urbain, permet

d'améliorer le cadre de vie (bien être, création de liens

sociaux) et sert de support pour des transports alternatifs (vélos,

piétons) jusque dans le périurbain (liaison ville-campagne).

Elle permet également d'augmenter les espaces de

récréation, de loisirs et d'éducation et participe

à la régulation de certains problèmes environnementaux

(limitation de l'imperméabilisation du sol, épuration de l'air,

stockage de CO2, diminution de l'îlot de chaleur urbain...). (Mireille,

2015).

Chapitre I synthèse bibliographique

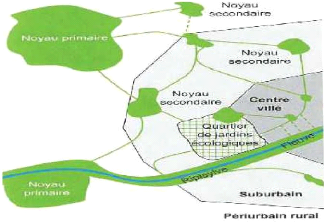

1. Les composantes de la trame verte urbaine: La

trame verte urbaine est constitue :

· d'espaces permettant le cycle de vie des espèces,

appelés noyaux primaires et secondaires (espaces verts de tous

types),

· de corridors permettant le déplacement des

espèces entre deux noyaux (cours d'eau, liaisons vertes

présentant plusieurs strates (arbres, arbustes, herbes) le long

d'infrastructures ferrées et routières ou de rivières.

Au coeur des villes, la trame verte permet aux espèces de

traverser des espaces bâtis hostiles, appelés matrice urbaine (en

gris) et de connecter les espaces verts. (voire la figure n°03).

Figure n° 4 : les composantes de la trame verte.

2. Les continuités écologiques se

construisent à tous les niveaux:

· de la rue ou du quartier, elles se traduisent sous forme

d'alignements d'arbres, de préservation de la continuité et des

berges d'un cours d'eau, de toitures végétalisées,

· de la ville et du territoire, elles peuvent s'appuyer sur

le développement d'un réseau de déplacement en mode doux,

la valorisation d'anciennes voies ferrées ou la pratique de gestions

écologiques (gestion différenciée, zéro pesticide,

végétaux locaux...) et leur mise en réseau,

· de la région, elles se traduisent par des

documents de planification et un aménagement de l'espace. (Mireille,

2015).

Chapitre I synthèse bibliographique

Chapitre I synthèse bibliographique

|