UNIVERSITE DE YAOUNDE I

THE UNIVERSITY OF YAOUNDE

I

FACULTE DES ARTS, LETTRES FACULTY OF ARTS, LETTERS

AND

ET SCIENCES HUMAINES SOCIAL SCIENCES

DEPARTEMENT D'ANTHROPOLOGIE DEPARTMENT OF

ANTHROPOLOGY

PECHE ET CONSERVATION DU POISSON PAR LES POPULATIONS

DE NZIOU ET DE LONDJI I DANS LA REGION DU SUD CAMEROUN: UNE ANALYSE

ANTHROPOLOGIQUE DES CHOIX ET FINALITES DES SAVOIR-FAIRE DES

PECHEURS

Mémoire présenté et soutenu en vue de

l'obtention du diplôme de Master en Anthropologie

Spécialisation: Anthropologie Médicale

Moïse MVETUMBO

Licencié en anthropologie

Sous la Direction de:

Antoine

SOCPA

Maître de Conférences

Mars 2013

i

-A mes parents: Thomas FOMENOP et Pauline SONDEH;

-Ma tante Playne FOUODJING;

-Et à ma grande soeur Sarah NDONKO FOMENAP.

ii

REMERCIEMENTS

Nos remerciements vont tout d'abord au directeur de ce

travail, le Professeur Antoine SOCPA, pour avoir accepté de coordonner

cette étude. Par ses conseils, suggestions, remarques et sa

disponibilité, nous avons pu conduire à terme cette recherche.

Au Professeur MBONJI EDJENGUÈLÈ, Chef du

Département d'Anthropologie, qui nous a inculqué l'esprit de

rigueur scientifique et la recherche de la perfection. Nous sommes

reconnaissant à tous les enseignants du Département

d'Anthropologie de l'Université de Yaoundé I, qui par leurs

enseignements et leur disponibilité à répondre à

nos sollicitations, ont grandement contribué à notre formation

théorique et pratique. Nous pensons notamment au: Pr. Godefroy NGIMA

MAWOUNG, Dr. Luc MEBENGA TAMBA, Dr. Paschal KUM AWAH, Dr. Paul ABOUNA, Dr.

Flavien NDONKO, Dr. Paul Ulrich OTYE ELOM, Célestin NGOURA (Doctorat

3ème cycle), sans oublier M. Déli TIZE, Mme ELOUNDOU

Germaine et Mme Marcelle EWOLO NGAH.

La réalisation de ce travail a été rendue

possible grâce au soutien moral, matériel et scientifique de

plusieurs personnes parmi lesquelles: le Pr. Bernard Aloys NKONMENECK, Jonas

KEMAJOU, Evariste FONGNZOSSIE, Elie NGUEKAM, Judith MAKOMBU et Prospare CHUANSI

DOKO.

Notre gratitude va à l'endroit de toutes les

sympathiques populations de Nziou et de Londji I, qui nous ont reçu et

ont accepté de se prêter à l'enquête.

Je tiens à remercier tous mes camarades, amis,

connaissances et membres de la famille pour leurs conseil, assistance et

encouragement. Je suis particulièrement reconnaissant à Prospare

Chuansi Doko, Alice Poufong, Florence Bekou, Admel Menzepoh,Constance

Kwessié , Victor Kemuze, René Jiofacck, Jean Paul Zoagnong, Diane

Dabové Pambop, Hope Scott Fomenap Wamba, Joseph Mendoko, Violet

Zépop, Françoise Mbokoko, Godwill Tsombo Tsefong, Elisabeth

Tchondap, Florette Kenne, Alphonse Pouokam, Francklin Sabtalla, Ndelle Makoge,

Dieudonné Nguiefembop, George Hubert Menzepo, Mathieu Bilabi, Chanceline

Noghuiewo, Oscar Fendoung, Christelle Wonkam, Junelle Makemteu, Evelyne Siribi,

Marie Gyslène Kamdem Meikeu, Paule Pamela Tabi, Appaulin Pougnon,

Mabelle Nzepghuieko, Verlin Mezepo, Maturin Fomenap, Prisca Maghuieze.

Je prie toutes les personnes de près ou de loin ayant

contribué d'une manière ou d'une autre à la

réalisation du présent travail et dont les noms ne figurent pas

sur cette liste de recevoir l'expression de ma profonde gratitude.

iii

RESUME

Cette étude intitulée: «Pêche

et conservation du poisson par les populations de Nziou et de Londji I dans la

région du Sud-Cameroun: Une analyse anthropologique des choix et

finalités des savoir-faire des pêcheurs», visait à

cerner les facteurs qui sont à l'origine des changements techniques et

du degré de participation des populations locales dans l'activité

de pêche. Dans un contexte où s'applique une multitude de

techniques de pêche et de conservation du poisson, un contraste

demeure entre une adoption tous azimuts des savoirs par les différentes

communautés et une faible participation et production des

pêcheurs locaux dans l'activité de pêche. La

question qui a servi de fil conducteur à cette étude est la

suivante: Quels sont les facteurs socioculturels qui favorisent la dynamique

des techniques de pêche et de conservation du poisson chez les

pêcheurs de Nziou et de Londji I? Comme hypothèse centrale, nous

avons formulé la proposition suivante: Au niveau des villages Nziou et

de Londji I, la place prépondérante du poisson dans la

médecine et l'alimentation des populations, les mariages

interethniques, les rites en rapport avec la pêche devenus de

moins en moins valorisés ont laissé libre cours à la

mutation rapide des techniques de capture et de conservation du poisson chez

les pêcheurs. Pour interpréter les données de terrain, nous

avons convoqué les théories suivantes:

l'ethnométhodologie, la théorie de l'écologie

culturelle et la théorie de l'anthropologie du nouvel

institutionnalisme.

Après analyse et interprétation, il en ressort

que les mutations des techniques de pêche et de conservation du poisson

sont engendrées par des causes endogènes et exogènes au

rang desquelles la place primordiale du poisson dans le système

alimentaire et médical des populations, les mariages

interethniques grâce à l'extension du réseau social de

formation dont ils engendrent, les rites en rapport avec la

pêche qui suscitent de moins en moins l'adhésion des

populations. Cependant, l'efficacité d'une technique, le travail en

synergie, la migration des populations de pêcheurs, le soutien de l'Etat

et des partenaires au développement viennent accélérer le

mouvement. Pour ce qui est du degré d'engagement des acteurs

dans la filière de pêche, l'on note que la situation est

influencée par un certain nombre d'éléments parmi

lesquels: la perception des ressources halieutiques comme une

denrée éternellement disponible par les acteurs locaux, ce qui

élimine tout esprit d'une pêche de compétition de

leur côté, tandis que la diversification des

activités de production amène les différents acteurs

à réserver une portion restreinte de temps à

chacune de leurs occupations. En plus de cela, l'implication massive

et stratégique des migrants dans le secteur des

captures, crée une situation qui leur permet d'avoir une main

mise sur tout le circuit de production. Les mutations des techniques de

pêche et de conservation du poisson engendrent dans le quotidien des

acteurs de pêche, une croissance des revenus, une réduction des

contraintes du travail, une compensation des déficits en produits

halieutiques. Mais aussi, l'on peut mentionner le maintien de

l'hégémonie des acteurs de pêche issus de la

migration, la surexploitation des ressources halieutiques et

l'émergence de quelques conflits entre les pêcheurs.

iv

ABSTRACT

This study entitled «Fishing and fish

conservation by Nziou and Londji I populations in the Southern Cameroon region:

An anthropological analysis of choice and purpose of fishermen

know-how», aimed to identify the factors behind technical changes

and the degree of participation of local fishermen in the fishing activity. In

a context where permanent changes occur at the level of fishing techniques and

fish conservation, contrast remains between an all-out adoption of knowledge

and low participation and production of local fishermen. The main question that

served as guideline of our research was to know what socio-cultural factors

enhance the dynamics of know-how among Nziou and Londji I fishermen? This led

to certain anticipated responses with the main one asserting that at the level

of Nziou and Londji I villages, the preponderant place of fish in medicine and

feeding, inter-ethnic marriages and rites in connection with the fishing which

are losing value, given free rein to the rapidly changing fishing techniques

and fish conservation amount fishermen. The theories on which the data analysis

was carried out included ethnomethodology, cultural ecology and the theory of

anthropology of new institutionalism.

After analysis and interpretation, it was highlighted that the

factors of the dynamics of fishing techniques and fish conservation are both

internal and external. Amongst internal factors are the dominant place of fish

in the feeding and medical system of the population, the interethnic marriages

and fishing rites that are losing progressively their value. Meanwhile external

factors gather the efficiency of a technique, work in synergy, migration, state

and various development partners' support which accelerate the movement.

Regarding the degree of the involvement of stakeholders in the fishing

activities, the perception of availability of fishery resources ever available

as a resource by local actors, the diversification of production activities

leads fishing actors to reserve a small portion of time to each of their

occupations. The massive involvement of migrants in the strategic sector

fishing allowed them to maintain their position in the domain. Furthermore, the

mutation of fishing techniques and fish conservation generates in the daily

life of fishing actors an income growth, a reduction of workload and a

compensation of the deficit of fishing products. But also, they increase the

number of foreigner actors in the activity, the overexploitation of fish and

the emergence of some conflicts between the fishermen.

v

SOMMAIRE Dédicace

Remerciements

Résumé

Abstract

Liste des illustrations

Liste des acronymes et sigles

Introduction

Chapitre I: Description du cadre physique et humain des sites de

l'etude

Chapitre II: Revue de la littérature, cadre

théorique et dfinition des concepts

Chapitre III: Caractéristiques des techniques

endogènes de capture et de conservation des

produits de pêche dans les villages Nziou et Londji I

Chapitre IV: Présentation des techniques

émergentes de pêche et de conservation du poisson

dans les villages Nziou et Londji I

Chapitre V: Contribution à une anthropologie de

la dynamique des techniques de pêche et de

conservation du poisson

Conclusion

Sources

Annexes

vi

LISTE DES ILLUSTRATIONS PAGES

LISTE DES CARTES

Carte 1: Localisation de l'arrondissement de Kribi II .....23

LISTE DES PHOTOGRAPHIES

Photo 1: Centre de santé de Londji ...13

Photo 2: Ecole publique de Londji plage(ou Londji 1). ..18

Photo 3: Course de pirogue entre les jeunes, les

vétérants et les ressortissants nigérians de

Londji I . 21

Photo 4: Une compétition de bras de fer .. 21

Photo 5: Ecole maternelle de Nziou ....26

Photo 6: Ecole publique de Nziou 26

Photo 7: Synthèse du savoir-faire Mabi figurant sur le

pagne de fête du Nguma Mabi. 27

Photo 8: Le chercheur reçoit les explications sur la canne

à pêche. 48

Photo 9: Instrument de pêche à la ligne conçu

avec une grosse ficelle. 49

Photo 10: Matériel de capture à la ligne

conçu avec une petite ficelle 49

Photo 11 : Présentation d'une palangre en réfection

. 51

Photo 12: Opération du `'tirez-tirez» par un groupe

de pêcheurs de Nziou 53

Photo 13: pirogue monoxyle dite «traditionnelle» .

57

Photo 14: Fumoir constitué des piquets en fer . 59

Photo 15: Fumoir constitué d'un saut en fer 59

Photo 16: Fumage du poisson sur un demi-fût ouvert 60

Photo 17: Fumage sur un demi-fût couvert 60

Photo 18: Fumoir en piquet petit modèle ....62

Photo 19: Pirogue chargée du nécessaire pour une

pêche de trois jours. 69

Photo 20: Petite pirogue en planches rassemblées 70

Photo 21: Grande pirogue en planches rassemblées 70

Photo 22: Filets bilolo et friture 71

Photo 23: Filets bar 71

Photo 24: Grande pêche 71

Photo 25: Fumoir en piquet de grande de grandes dimensions 74

Photo 26: Modèle de fumoir amélioré à

un foyer 75

Photo 27: Modèle de fumoir a quatre foyers 75

Photo 28: Ecailles de poisson coloratrices 77

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Récapitulatif des pourcentages de

réussites de l'école publique de Londji I

2011-2012 18

Tableau 2: Tableau presentant la saisonnalite

des poissons dans certains village Londji I et

ses environs. . 1

19

Tableau 3: Récapitulatif des pourcentages de

réussite de l'école publique de Nziou 2011-

2012. .....

26

Tableau 4: Production annuelle de poisson au Cameroun.

.....31

Tableau 5: Principales ressources halieutiques marines

exploitées au Cameroun. ......32

Tableau 6: Récapitulatif des dimensions de quelques

modèles fumoirs améliorés . 7575

Tableau 7: Liens entre le détenteur du savoir et

l'apprenant en rapport avec quelques objets. ... 8181 Tableau 8:

Récapitulatif des techniques phares de capture et de conservation du

poisson et les

communautés qui en font usage 95

vii

LISTE DES ACRONYMES ET SIGLES

A- ACRONYMES

BAD: Banque Africaine de

Développement

CARFAD: Centre Africain de Recherches

Forestières Appliquées et de Développement

CECOPAK: Centre Communautaire de Pêche

Artisanale de Kribi

CEM: Centre d'Estudies del Mar

CEMAC: Communauté Economique et

Monétaire de l'Afrique Centrale

FAO: Food and Agricultural Organization

IRAD: Institut de Recherche Agricole pour le

Développement

MEM: Musée Ecologique du

Millénaire

MINDEF: Ministère de la

Défense

MINEE: Ministère de l'Eau et de

l'Energie

MINEPIA: Ministère de l'Elevage, des

Pêches et des Industries Animales

MINEPDED: Ministère de

l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développe-

ment Durable

MINRESI: Ministère de la Recherche

Scientifique et de l'Innovation

MINT: Ministère des Transports

OPED: Organisation Pour l'Environnement et le

Développement Durable

PADPA: Projet d'Appui au Développement

de la Pêche Artisanale

SIDA: Syndrome Immuno Déficience

Acquise

UCAC: Université Catholique de

l'Afrique Centrale

B- SIGLES

CBFF: Congo Basin Forest Fund

IFC: Institut Français du Cameroun

INC: Institut National de Cartographie

IST: Infections Sexuellement

Transmissibles

MST: Maladie Sexuellement Transmissible

ONG: Organisation Non Gouvernementale

PPTE: Pays Pauvres Très

Endettés

SSRHSM: Station Spécialisée de

Recherches Halieutiques et des Sciences Marines

VIH: Virus Immuno Déficience

Humaine

1

INTRODUCTION

1-CONTEXTE

La pêche est apparue dans l'histoire de

l'humanité sous la forme d'une économie spécialisée

tout en s'accompagnant d'un système de production organisée. En

effet, l'exploitation des ressources aquatiques a une importance alimentaire,

sociale et symbolique qui lui est attribuée (ACCÉUS VITALEME,

2009). Au Cameroun, le secteur de la pêche fait vivre directement et

indirectement plusieurs milliers de personnes et contribue à la

consommation nationale de protéine animale. Elle participe pour

près de 298000 tonnes (dont 49,7% issu de la pêche artisanale)

à la satisfaction des besoins alimentaires en produits halieutiques dans

notre pays (MINEPIA, 1996; FAO, 2007). Cette activité se présente

comme un secteur d'avenir et fait intervenir plusieurs catégories

d'acteurs parmi lesquels: les pêcheurs, les fumeuses, les

commerçants des matériels ainsi que des produits de pêche,

etc. La zone côtière de Kribi, localité de pêche par

excellence est une réserve importante en ressources halieutiques. Cette

forte richesse représente une source d'attraction des pêcheurs

nationaux et étrangers en quête des ressources disponibles et

exploitables.

En effet, depuis quelques décennies, l'on observe des

migrations importantes d'étrangers en provenance de la côte ouest

africaine, qui d'ailleurs n'ont pas tardé à devancer les

camerounais dans leur propre territoire. L'enquête-cadre et

l'étude socio-économique réalisée sur le littoral

camerounais en 1995, a dénombré 24136 pêcheurs de

différentes nationalités. Ces pêcheurs comprennent 6847

patrons de pêche et 17289 aide- pêcheurs. Ainsi, 83 % de

pêcheurs recensés sont de nationalité nigériane,

béninoise, ghanéenne et autres (togolaise, malienne...). Ils

exercent d'une manière ou d'une autre une certaine influence sur les

cultures de pêche des populations locales. Ces derniers avec leur nombre

très significatif, intègrent progressivement l'histoire desdites

localités en participant significativement aux diverses activités

qui s'y déroulent. Ce qui fait de ces régions, des

localités en transition, en constant changement ou tout du moins en

construction du point de vue de la connaissance du milieu maritime, des

techniques et savoirs employés dans l'exploitation des produits

halieutiques. Cependant si plusieurs études socio-économiques ont

été menées dans les pêcheries côtières

camerounaises (MINEPIA, 1996; BIGOMBE P. et al., 2002; FAO,2007), l'on note un

faible intérêt de ces travaux sur la dynamique des savoir-faire

mis en oeuvre dans l'activité de pêche. Dans cette logique,

2

l'exploration de la transformation en cours dans la

filière, de la situation de cohabitation et de la

spécificité des techniques utilisées par les

différents acteurs, pourrait nous permettre de rassembler quelques

éléments explicatifs sur la situation critique de

prépondérance des acteurs étrangers dans les

pêcheries côtière au Cameroun.

2-JUSTIFICATION

Plusieurs raisons ont milité en faveur du choix de ce

sujet pour notre projet de mémoire de Master. Elles sont d'ordre

personnel et scientifique.

2-1-Raison personnelle

Le poisson est une composante majeure de notre alimentation,

notamment à travers les protéines dont il nous procure au

quotidien. Depuis quelques décennies en effet, la pénurie de

cette denrée se fait de plus en plus ressentir tant dans les

marchés qu'au niveau des ménages. Et cette carence a une

incidence directe sur le régime alimentaire de plusieurs personnes dont

nous faisons partie. Pour remédier à cette situation, la

recherche est appelée à jouer un rôle primordial. C'est en

ce sens que, nous avons initié cette étude qui vise à

cerner les contours et le mode de fonctionnement de l'activité de

pêche, afin de comprendre ce qui fait défaut dans ladite

filière.

2-2-Raison scientifique

Les zones côtières sont, plus

particulièrement aujourd'hui, au coeur des problématiques de

gestion tant écologiques qu'humaines. Les situations de surexploitation,

de diminution constante des stocks, de réglementation croissante, de

conflits et de compétitions entre pêcheurs artisanaux locaux et

pêcheurs industriels font de la pêche un domaine où se pose

avec acuité une dynamique sans nulle autre pareille. Et puis, le statut

des milieux maritimes et des ressources communes qui s'y trouvent rendent ces

espaces moins évidents à appréhender et à

gérer que les espaces terrestres délimités pour lesquels

les propriétaires sont reconnus; il est donc d'autant plus important de

multiplier les études à leur sujet (CAMPREDON P. et CUQ F., 2001;

STOFFLE B. et STOFFLE R., 2007). Au cours de nos recherches bibliographiques,

nous avons recensé de nombreux écrits dont les différents

contenus tournent au tour de la présentation générale de

la pêche au Cameroun, de la cogestion des pêcheries par les divers

acteurs de pêche, du matériel de pêche utilisé etc.

Cependant, ces études de grande importance n'ont pas

épuisé toutes les questions relatives à la mutation des

savoirs mis en oeuvre par les différents exploitants des pêcheries

et au vécu quotidien des pêcheurs côtiers. C'est pour

combler ce manquement que nous avons proposé de mener une étude

sur la spécificité des connaissances utilisées dans

l'activité de pêche ainsi que le quotidien des acteurs de ladite

filière.

3

3- PROBLEME

La pêche constitue une activité économique

de grande importance dans le quotidien des populations camerounaises en

général et celles des régions côtières en

particulier. Ce domaine d'activité ne date pas d'aujourd'hui et il a

amené à travers le temps, les riverains à inventer ou

à adopter des techniques nécessaires afin d'assurer une bonne

exploitation. Au Cameroun, malgré l'énorme potentialité

des côtes, la production en matière de pêche est très

loin de satisfaire la demande nationale. Parmi les causes

évoquées, plusieurs études (MINEPIA ,1996; EFUET AKOA C.,

2004) ont souligné la faible professionnalisation da la filière

artisanale, les difficultés de transport et de conservation des produits

de pêche, l'absence d'organisation des acteurs de pêche et le sous

équipement dont souffriraient les pêcheurs locaux pour assurer

leur plein épanouissement dans cette activité.

Dans les villages Londji I et Nziou, marqué par une

coexistence humaine et d'exploitation commune des ressources naturelles, chaque

groupe de pêcheurs fait usage de ses connaissances et techniques, de sa

capacité d'adaptation, des échanges d'expérience pour

exploiter au maximum les ressources halieutiques disponibles. Dans ces

localités, une observation de près permet de se rendre compte du

changement radical au niveau des méthodes de pêche et de

conservation du poisson. Cependant, dans ce contexte où s'opère

un dynamisme technique pressant de la part des acteurs de pêche, la

participation et la production des pêcheurs locaux restent faibles.

4-PROBLEMATIQUE

Dans l'exploitation des pêcheries de Nziou et de Londji

I, plusieurs communautés de pêcheurs sont recensées. Dans

le premier village, les Mabi et bien d'autres ethnies camerounaises partagent

avec les ressortissants béninois(Popo) les mêmes ressources,

tandis qu'au niveau du village Londji I, les populations locales

majoritairement Batanga cohabitent avec les pêcheurs nigérians

(Calabar et Ibo). Au-delà des dynamiques inhérentes à

chaque groupe de pêcheurs, l'on note une intégration tous azimuts

des mêmes techniques de capture et de conservation des produits de

pêche, bien qu'avec cependant une tendance remarquable vers une adoption

massive des techniques exogènes. Au niveau de la pêche, l'on peut

mentionner l'intensification de la pratique des opérations de

pêche de longue durée, l'emploi de la technique de sondage,

d'encerclement, l'utilisation des pirogues à moteur, l'emploi des

mêmes types de filets etc. Pour ce qui est de la conservation des

ressources halieutiques, la congélation en mer et sur terre, l'emploi

des mêmes sources d'énergie et de substitution, une adoption des

modes similaires de fumage du poisson entre autres.

4

Après des échanges avec les différents

acteurs de pêche de ces deux villages, il ressort que les mutations des

techniques ont engendré des fortunes diverses chez les pêcheurs

locaux. Ainsi, selon les résultats préliminaires d'une

enquête socio-économique réalisée en 2011 par

l'Organisation non gouvernementale OPED sur les revenus

générés par le fumage du poisson dans les pêcheries

le long des côtes de Kribi, 80% environ de poissons destinés au

fumage sont fournis aux fumeuses du village Nziou par les pêcheurs

béninois, tandis que près 65% environ au niveau de Londji I sont

assurés par les pêcheurs nigérians. S'il y a

décalage entre les changements et l'engagement

déséquilibré des acteurs dans l'activité de

pêche, le contexte socio-économique, les contraintes

écologiques, l'organisation de l'activité et

l'appréhension de la spécificité des savoirs

employés dans la pêche peuvent nous offrir des données

denses à cet effet. Pour y parvenir, nous avons abordé le

problème sous un angle socioculturel et à cet effet, nous avons

fait appel aux approches suivantes:

4 L'accomplissement méthodique nous a permis

d'expliciter la logique et la spécificité des techniques

employées dans l'entretien du matériel de pêche, la

capture, la conservation et la transformation des produits halieutiques au sein

des divers groupes de pêcheurs. Mais aussi, nous avons

procédé à une identification des procédures de

transmission de ces connaissances entre les générations.

4 En faisant appel à la dynamique adaptative, nous

avons exploré les stratégies d'adaptation des populations de

pêcheurs aux contraintes écologiques et sociales de leur

activité telles que vécues par les différents acteurs

impliqués. Nous pensons de ce fait à la situation de carence du

poisson, de la concurrence entre les acteurs et à l'environnement

économique de plus en plus compétitif.

4 A travers la monétarisation de l'activité de

pêche, nous avons eu l'opportunité de cerner l'impact de la

modification du pouvoir de négociation des acteurs sur le degré

de participation des groupes de pêcheurs dans l'exploitation des

ressources halieutiques. A ce sujet, en même temps qu'elle peut

constituer une source de découragement pour les acteurs de pêche

aux revenus limités, les investissements consentis par les autres

artisans, les placent dans une situation d'obligation des résultats.

5-QUESTIONS DE RECHERCHE

Dans le cadre de cette étude, plusieurs questions ont

été formulées dont une principale et trois secondaires.

5-1-Question principale

Quels sont les facteurs socioculturels qui favorisent la

dynamique des techniques de pêche et de conservation du poisson chez les

pêcheurs de Nziou et de Londji I?

5

5-2-Questions secondaires

1-Quelles sont les spécificités des techniques

endogènes et exogènes de pêche et de conservation des

produits halieutiques ?

2-Qu'est-ce qui sous-tend le degré de participation des

populations dans l'activité de pêche ? 3-Quel impact exerce la

dynamique des savoirs en matière de pêche dans le quotidien des

populations de Nziou et de Londji I?

6-HYPOTHESES

Plusieurs hypothèses à vérifier au terme

de l'étude ont été émises. Elles sont

structurées en une hypothèse centrale et en trois autres

secondaires.

6-1-Hypothèse principale

Au niveau des villages Nziou et de Londji I, la place

prépondérante du poisson dans la médecine et

l'alimentation des populations, les mariages interethniques, les rites en

rapport avec la pêche qui deviennent de moins en moins valorisés,

ont favorisé la mutation rapide des techniques de capture et de

conservation du poisson chez les pêcheurs.

6-2-Hypothèses secondaires

1-Les techniques endogènes de pêche et de

conservation du poisson sont caractérisées par leur

facilité d'accès et une production majoritairement

destinée à la subsistance tandis que les parents occupent une

place centrale dans le processus de transmission des savoirs. Par ailleurs, les

techniques émergentes grâce à leurs performances suscitent

beaucoup d'engouement aux yeux des acteurs de pêche. Pour leur

dissémination, le profil des formateurs s'est élargit grâce

à la cohabitation de plusieurs communautés de pêcheurs.

2-Les facteurs de participation des pêcheurs se

trouvent dans la perception des ressources halieutiques, le niveau

économique et la diversification des activités économiques

par les différents acteurs de pêche.

3-Les mutations des techniques de pêche et de

conservation engendrent dans le quotidien de ces derniers, des

conséquences positives et négatives. La contribution à la

satisfaction des déficits en produits halieutiques,

l'amélioration des revenus et des conditions du travail. Mais

également, elles conduisent à une surexploitation des ressources

et engendrent les conflits entre les différents acteurs.

7-OBJECTIFS

Pour mener à bien ce travail de recherche, nous nous

sommes fixés un certain nombre d'objectifs.

6

7-1-Objectif principal

L'objectif principal de cette étude consiste à

déterminer les facteurs socioculturels qui

conditionnent les mutations des savoir-faire en matière

de capture et de conservation des produits

de pêche chez les pêcheurs de Nziou et de Londji

I.

7-2-Objectifs secondaires

1-Présenter les caractéristiques des savoir-faire

endogènes et exogènes en matière de capture, de

conservation du poisson et les modalités de

dissémination au sein des populations de pêcheurs en

présence.

2-Identifier les facteurs de participation des

communautés de pêcheurs dans l'activité de pêche.

3-Identifier les changements dont les diverses mutations

des techniques ont engendrés dans les

activités quotidiennes des populations de Nziou et de

Londji I.

8- METHODOLOGIE

La présente recherche s'est effectuée en plusieurs

phases parmi lesquelles:

8-1-Choix des sites de l'étude et des

informateurs

Ce travail s'est déroulé dans deux villages au

sein desquels plusieurs informateurs ont été

rigoureusement choisis.

8-1-1-Choix des sites de l'étude

Les villages Nziou et Londji I n'ont pas été

choisis comme site d'étude au hasard. En

effet, plusieurs facteurs en ont concouru:

4 Ces villages sont situés dans une localité

côtière, zone dite à «écologie fragile» et

les populations vivent essentiellement de la pêche et des

activités connexes.

4 Dans ces zones respectives, plusieurs communautés de

pêcheurs (notamment les pêcheurs Popo du Bénin qu'on

retrouve au village Nziou et les Calabar et Ibo du Nigérian qui sont

retranchés dans le village Londji I) participent à l'exploitation

des ressources halieutiques. Ce foisonnement de groupements d'humains

génère, partage et échange d'expériences et a

constitué de ce fait un cadre idéal pour notre étude.

4 L'on rencontre aussi dans ces localités les

populations ressortissants des grands groupes ethniques de la région

(les Batanga, les Mabi). Mais aussi toutes les catégories d'acteurs de

la pêche (pêcheurs, fumeuses, commerçants, etc.).

4 Les techniques émergentes (et/ou nouvelles) ont pris

corps dans les activités quotidiennes de ces populations.

Tout cet environnement nous a amené à initier

cette étude afin de cerner les contours de l'activité de

pêche ainsi que le vécu quotidien des principaux artisans.

7

8-1-2-Choix des informateurs

La population d'étude est constituée des

acteurs pêche (pêcheurs et fumeuses de poisson) vivant de la

pêche dans les villages Nziou et Londji I. Nous avons de ce fait,

interrogé 32 personnes à raison de 6 pêcheurs et 6 fumeuses

par village. Les 6 autres personnes interviewées sont issues des

autorités traditionnelles et administratives(ou leurs

représentants). D'une manière générale, les

critères de sélection étaient: l'expérience dans le

métier, le degré d'implication dans l'activité mais aussi

la longévité dans l'activité de pêche et de fumage

du poisson.

8-2-Méthodes et techniques de collecte des

données

Plusieurs méthodes et techniques ont été

adoptées dans le cadre de cette étude.

8-2-1-Méthode de collecte de données

La collecte des données s'est opérée en

deux phases: La recherche documentaire et les

investigations sur le terrain.

8-2-1-1-Recherche documentaire

Cette phase nous a permis de consulter la littérature

disponible et ayant un trait avec notre sujet de recherche. A cet effet les

bibliothèques des structures suivantes ont été

visitées: IRAD KRIBI, CECOPAK, MINEPIA, MEM, CUK, OPED, IFC,

Université de Yaoundé 1. Notre passage dans ces structures nous a

permis de consulter des ouvrages, des articles, des rapports de recherche sur

la vie quotidienne des populations côtières, la pêche et les

techniques mises en oeuvre dans les processus d'exploitation. Cette

démarche nous a donné l'opportunité de circonscrire notre

thème de recherche sur les facteurs de dynamique des techniques de

pêche et de conservation du poisson au sein des communautés de

pêcheurs de Nziou et de Londji I.

8-2-1-2-Recherche sur le terrain

Elle a permis de rencontrer nos potentiels informateurs (les

pêcheurs, les fumeurs et vendeurs des produits de la pêche, les

administrateurs). Au cours de notre séjour sur le terrain, nous nous

sommes servis des outils de collecte prévus pour la circonstance(guide

d'observation, guide d'entretien...) pour entrer en possession des

informations. La collecte des données s'est effectuée du 10

décembre 2010 au 20 février 2011. Le présent travail ayant

pour ambition principale d'identification les raisons qui sous tendent les

mutations des savoir-faire en matière de pêche et de conservation

des produits halieutiques dans les villages Nziou et Londji I, a eu comme

centres d'intérêts les aspects suivants:

4 La spécificité des techniques

endogènes de pêche et de conservation tant pour les

communautés locales que pour celles issues de la migration;

4 Le mode de transfert des connaissances entre les

générations, mais aussi entre les différentes

communautés en présence;

8

4 Les caractéristiques des techniques introduites ainsi

que les agents de promotion;

4 Les facteurs de dissémination des techniques au sein

des différentes communautés qui participent à la

pêche;

4 L'impact des nouvelles techniques dans le vécu

quotidien des populations de pêcheurs. 8-2-2-Technique de

collecte

Au moment de la collecte des informations sur le terrain,

nous avons utilisé la méthode qualitative de collecte de

données, à cet effet, les techniques adaptées à

cette circonstance ont été adoptées. Parmi ces techniques,

nous avons: l'observation et les entretiens.

8-2-2-1-L'observation

C'est l'une des techniques utilisées dans la phase

exploratoire et expérimentale de la recherche. Elle permet à

l'enquêteur de recueillir les informations par la vision, selon les

objectifs fixés. Il existe en fait plusieurs types d'observations parmi

lesquelles nous avons choisi l'observation directe. Cette méthode nous a

donné de vivre de nombreux pans de la culture des populations de cette

région. Elle nous a surtout permis de saisir les informations sur les

comportements des différents acteurs de pêche, le type de

relations qu'entretiennent les pêcheurs, l'occupation de l'espace

terrestre et marin. Grâce à cette méthode, nous avons pu

cerner les modes de préparation et d'exécution des

opérations de pêche, les espaces de transmission des techniques,

les séances de fumage, les motivations des uns et des autres sur le

choix des techniques de pêche et de conservation du poisson.

8-2-2-2-Les entretiens

Les entretiens ont été retenus au début

de notre étude afin de nous permettre de collecter un certain nombre de

données sur le vécu quotidien des différentes

communautés de pêcheurs ainsi que sur la spécificité

et la dynamique des techniques dont emploient ces dernières. Selon LABOV

W. et FANSHEL D. (1977), «un entretien est un `'speech event»

dans lequel une personne A extrait une information d'une personne B,

information qui était contenue dans la biographie de B»

(BLANCHET, A. et al., 1987:82). La biographie renvoyant dans ce contexte

d'échange à l'ensemble des représentations

associées aux événements vécu par la personne

interviewée. C'est ainsi que nous avons fait recours aux entretiens

semi-directifs, l'objectif étant de donner aux informateurs la

liberté de s'exprimer longuement et en profondeur sur les thèmes

dont l'ordre a été librement choisi.

8-2-3-Outils de collecte

Pour entrer en possession des données de terrain, en

dehors d'un guide d'observation, un guide d'entretien a été

élaboré pour chaque groupe d'informateurs que nous avons

préalablement retenu (Pêcheurs locaux, pêcheurs

étrangers, fumeuses camerounaises, fumeuses étrangères,

9

administrateurs). Durant notre séjour, un appareil

photo numérique nous a permis de saisir les faits, les gestes, les

images des cérémonies culturelles et le vécu quotidien des

acteurs de pêche. Nous nous sommes servis d'un magnétophone pour

recueillir l'intégralité des informations. Leur transcription

permanente au côté des images que nous avons saisies nous ont

permis de disposer des informations fiables afin de mieux rendre

fidèlement compte des situations telles que vécues sur le

terrain.

9-ETHIQUE DE LA RECHERCHE

Pour mener à bien cette étude, nous avons pris

un certain nombre de mesures afin de susciter la participation en connaissance

de cause des populations cibles. A cet effet:

4 Le caractère confidentiel des informations

récoltées a été donné au début et

à la fin de chaque entretien. A ce sujet, nous avons pris les

engagements auprès des informateurs sur la nécessité

impérative de protéger l'identité des ces derniers sur

toute information relative à leur vie privée ainsi que sur celle

pouvant engendrer un désordre social;

4 Chaque informateur a eu la possibilité de

décider de la date, du lieu et de l'heure des échanges afin que

ce dernier puisse s'exprimer dans un environnement qui lui convienne le

mieux;

4 Toute prise de vue et l'enregistrement des entretiens

recevaient au préalable l'autorisation de nos informateurs.

10-DELIMITATION DU SUJET

Cette étude intitulée «Pêche et

conservation du poisson par les populations de Nziou et de Londji I dans la

région du Sud-Cameroun: Une analyse anthropologique des choix et

finalités des savoir-faire des pêcheurs» présente les

raisons des changements des techniques de production d'une denrée au

coeur de l'alimentation des populations de Nziou et de Londji I. Elle

relève le contraste entre une homogénéité des

connaissances mises en oeuvre et la faible production constatée chez les

acteurs locaux de pêche. C'est pourquoi cette recherche s'est appesantie

à:

4 L'identification des facteurs de mutation des savoir-faire

utilisés dans l'exploitation des ressources halieutiques. Ce qui nous a

conduit à déceler la place du poisson dans la médecine et

l'alimentation des populations de Nziou et de Londji I, l'importance

accordée aux rites en rapport avec l'activité de pêche, les

facilités d'acquisition des savoir-faire engendrées par la

cohabitation des différentes communautés de pêcheurs en

présence.

4 L'exploration des causes d'une participation variable des

divers groupes de pêcheurs. Et comme facteurs explicatifs à cette

situation, ce travail identifie en dehors des contraintes

10

financières, les motivations individuelles, les

perceptions divergentes des ressources halieutiques par les différents

groupes de pêcheurs.

Au-delà de ces facteurs, le présent travail a

également exploré les aspects suivants.

4 Au niveau de la technologie, nous avons

présenté l'ensemble des outils et techniques de capture et de

conservation des produits halieutiques connus dans nos sites respectifs de

recherche.

4 L'identification des rôles des hommes et des femmes

dans les opérations de capture, la transformation, la commercialisation

du poisson ainsi que dans le processus de transmission des compétences

entre les générations.

4 Pour ce qui est de l'environnement physique, nous avons

présenté les perceptions de la mer, les méthodes de

reconnaissance de l'environnement marin ainsi que les vertus attribuées

aux bois employés dans le séchage du poisson par les

populations.

11-INTERET DE L'ETUDE

Ce travail de recherche présente un double

intérêt théorique et pratique:

11-1-Intérêt

théorique

L'identification des pathologies dont la prise en charge peut

se faire à base de certaines espèces de poisson, ainsi que

l'inventaire des mesures et attitudes utilisées par les acteurs de

pêche pour réduire au quotidien les risques inhérents

à leur activité de subsistance, viennent renforcer les

connaissances en anthropologie médicale. Par contre, la

présentation de l'organisation sociale du travail de pêche entre

les sexes, les générations et les différentes

communautés exploitant les pêcheries d'une part et la description

du processus d'acquisition des techniques de capture et de fumage, le

foisonnement des savoir-faire dans un contexte pluriculturel, constituent une

contribution pour l'avancement des connaissances en anthropologie

culturelle.

11-2- Intérêt pratique

Ce travail constitue à travers la présentation

des mutations en cours dans l'activité pêche, des contraintes et

des facteurs qui limitent ou favorisent la participation des pêcheurs,

une base de données pouvant permettre au gouvernement camerounais et

à ses partenaires au développement de voir dans quel secteur de

la filière, rendre leurs interventions dans la région plus

efficaces et surtout bénéfiques pour les populations.

12-ORGANISATION DU TRAVAIL

Le présent travail est subdivisé en cinq

chapitres repartis de la manière suivante: Le premier porte sur la

description du cadre physique et humain des sites d'étude. Le

deuxième quant à lui présente l'état des

connaissances sur l'activité de pêche, les théories

explicatives et la

11

définition des concepts. Le troisième chapitre

porte sur les caractéristiques des techniques endogènes de

capture et de conservation du poisson. Le quatrième présente les

spécificités des techniques exogènes de pêche et de

conservation des produits halieutiques. Le dernier propose une contribution

à une anthropologie de la dynamique des techniques de capture et de

transformation des produits de pêche. Notre étude s'achève

par une conclusion qui rappelle la démarche adoptée, les

principaux résultats obtenus et quelques perspectives de recherche.

12

CHAPITRE I:

DESCRIPTION DU CADRE PHYSIQUE ET HUMAIN DES SITES DE

L'ETUDE

La localité de Kribi, région touristique de

référence au Cameroun, est une zone dotée d'énormes

richesses naturelles. Elle se trouve au centre de nombreux enjeux

économiques et engendre l'émergence de multiples activités

de subsistance, suscitant de ce fait l'implantation des populations aux

origines diverses. Cette unité administrative couvre plusieurs villages

parmi lesquels nos deux sites d'étude. L'objectif de ce chapitre

consiste à décrire les traits physiques, structurels et humains

des villages Nziou et Londji I.

A-VILLAGE LONDJI I

I-CADRE PHYSIQUE ET GEOGRAPHIQUE

I-1-Le milieu de recherche

Le village Londji I est situé dans l'arrondissement de

kribi II, plus précisément sur l'axe Edéa-Kribi, à

15 km du centre ville, chef lieu du département de l'Océan. Il a

comme localités riveraines: les villages Bibambwé II, Bipaga et

Londji II. Le village est constitué de trois principaux clans parmi

lesquels les Bobenda à l'entrée nord du village, les Bomagiya qui

vivent au niveau de la plage tandis que les Bossena sont situés entre

ces deux blocs. Le pouvoir central est géré par un Chef de

3e degré appartenant au clan des Bobenda. Cependant, la

personne appelée à succéder au trône fait l'objet

d'un consensus entre les délégués des différents

clans. Cette dernière est assistée par des notables issus de ces

grandes familles respectives.

I-2-Le climat

Le village Londji I est influencé par un climat de

type guinéen ayant au passage quatre saisons, deux périodes de

fortes précipitations (de mars-juin et de septembre à

décembre) et deux saisons sèches (de décembre à

février et de juillet à août). Le minimum d'humidité

relative est observé au mois de mars (70%) et le maximum en septembre

(96%). La température qui y prévaut varie entre 23°C et

29,1°C. Notons également que ce climat est propice à deux

cycles de cultures.

I-3-L'hydrographie

Le village Londji I est traversé par le fleuve Londji.

Les riverains reconnaissent en cet espace, la présence des crevettes

d'eau douce et de quelques espèces de poisson. Cependant,

13

suite aux actes de pollution orchestrés en partie par

les riverains, les ressources de cette eau ne sont plus comestibles.

I-4-La végétation

La localité de Londji I est l'un des rares villages de

l'arrondissement de Kribi II à disposer d'une grande superficie de

mangrove. L'importance de cette végétation pour la survie des

populations est bien connue par ces dernières. C'est à juste

titre que les populations dans une politique de

régénération des mangroves, travaillent actuellement avec

CARFAD (Centre africain de recherches forestières et de

développement) dans le cadre du projet de conservation et de gestion

participative des écosystèmes de Mangrove au Cameroun, une

allocation du MINEPDED (Ministère de l'environnement de la protection de

la nature et du développement durable).

I-5-Structure de santé

Le village Londji I dispose d'un centre de santé

intégré dont la date de création remonte à 1982.

Cet hôpital compte 24 pièces (bureaux et chambres). Il a une

capacité de réception de 34 malades. Cependant, ce centre

médical dispose seulement de 15 lits pour la prise en charge des

milliers des populations. Parmi les maladies qui sont soignées sur

place, l'on note le paludisme, les vers intestinaux, l'amibiase, les

bronchites, la fièvre typhoïde, certaines MST et IST, le

rhumatisme. Les cas de tuberculose et de VIH/SIDA sont, une fois

dépistés, transférés dans les centres de

référence du centre ville de Kribi.

Photo 1: Centre de santé de Londji

Source: Mvetumbo(Londji , 2010)

14

II-CADRE HISTORIQUE ET HUMAIN

II-1-Populations locales

Selon plusieurs sources (ONDOUA, P., 1988:27; EMENO, R.,

2005:20), les anciens Batanga établissent leur point de départ de

Mbédi, le créateur et père des côtiers. Ce dernier

avait cinq fils dont Duala-So Mbedi, Isubu Mbédi, Malimba Mbédi,

Ekolé Mbédi et Mutanga. Pour ce qui est de leur itinéraire

et de leur implantation sur la côte, il convient de rappeler

qu'après leur départ de l'Est du Nil, les descendants du

père créateur connurent de multiples difficultés qui se

résument en guerres et divisions. C'est sous ce climat que les fils de

Mutanga Mbedi prirent la route de l'ouest qui les conduisit en bordure de

l'océan atlantique vers la fin du 17ème siècle

(1659-1670). Ces derniers s'installèrent progressivement jusqu'à

la fin du 18ème siècle. Ce n'est qu'à leur arrivée

que chaque sous groupe choisissait son site d'implantation, en fonction des

opportunités qui s'y trouvaient. C'est ainsi qu'une partie des Bapuku du

grand groupe Batanga sont devenus les habitants du village Londji I.

II-2-Communautés étrangères

L'implantation des ressortissants nigérians (Ibo et

Calabar) remonte au début du 20ème siècle notamment dans

les années 1920. Cependant, la vague la plus importante des

pêcheurs se situe autour des années 1970. Ces derniers se sont

détachés de leurs frères installés dans la

région du Sud-ouest du Cameroun à la recherche des zones de

pêche encore sous exploitées.

III-L'ASPECT SOCIOCULTUREL ET ECONOMIQUE

Le quotidien des habitants est rythmé par plusieurs

évènements aux spécificités nombreuses.

III- 1-L'Aspect socioculturel

Au village Londji I, la vie des populations est animée

par une multitude de manifestations culturelles.

III-1-1-Organisation sociale

Au-delà des populations locales et d'autres ethnies

camerounaises présentes, la localité de Londji I a vu s'implanter

plusieurs ressortissants nigérians à l'instar des Ibo et Calabar.

Pour faciliter la gestion des personnes et des biens, le village est

subdivisé en cinq blocs dirigés chacun par un chef de bloc

nommé par le chef supérieur. Comme instrument de communication,

les populations utilisent le français, l'anglais et le pidgin comme

langues de dialogue de masse. Cependant, au niveau de chaque groupe restreint,

la langue maternelle est le vecteur d'échange le plus employé.

15

III-1-2-Gestion des conflits

La gestion des différends entre les populations est

soumise à deux types d'instances: Instances traditionnelles et instances

légales.

III-1-2-1-Instances traditionnelles

Lorsqu'un problème surgit dans le village, les

populations peuvent l'exposer aux autorités suivantes: D'abord le chef

de communauté si le problème oppose deux ressortissants

nigérians. Ensuite les chefs de blocs qui ont en charge un secteur

précis du village. Afin de rendre leurs actions plus efficaces, ces

derniers se concertent souvent pour prendre des décisions sur les sujets

dont les mis en cause résident dans leurs zones respectives de

contrôle. Enfin le chef du village est l'autorité qui intervient

en dernier ressort au cas où l'un des mis en cause sollicite son

intervention.

Cependant les initiateurs des poursuites peuvent opter de

porter leur affaire au niveau des instances étatiques.

III-1-2-2-Instances légales

Ce sont entre autre les services de police, de gendarmerie ou

les tribunaux. La particularité de ces dernières

résolutions réside au niveau de la force coercitive dont elles

disposent pour rendre ses verdicts qui sont dès lors contraignants

à toutes les parties en conflit.

III-1-3-Croyances religieuses et associations

culturelles

Dans le village Londji I, la vie est rythmée par des

intenses activités socio-culturelles. III-1-3-1-Le peuple

Batanga et son rapport avec le monde spirituel.

Les Batanga croient en un être suprême

créateur de l'univers visible et du monde des

esprits. Ce dieu auguste et vieillard est installé

derrière les nuages dans un grand village des ancêtres (ONDOUA,

P., 1988:30; EMENO, R., 2005:25). Selon les mêmes sources, Njambe ya

mabongo a deux fils: l'aîné Njamba manga commande sur les eaux,

mers fleuves et lacs; Njamba Eyihi le cadet règne sur les terres. Pour

le peuple batanga, cette entité divine possède en abondance la

force de vie. Les ancêtres en sont pourvus plus ou moins abondamment,

comme les chefs et les anciens; leur sagesse et leur expérience sont

preuves. Quant aux `'Mengu», les esprits des eaux et de la

forêt, c'est une quantité inépuisable qui repose entre

leurs mains. Dans la conception Batanga, les esprits de l'eau ont un aspect

féminin d'une beauté rare avec une chevelure qui leur recouvre

tout le corps jusqu'aux talons. Les Mengu communément

appelé Mami water (EMENO, R., 2005:26), exigent propreté

physique et surtout propreté morale. Mais également, ils

constituent une instance de juridiction sociale, car ils répriment la

malhonnêteté. Ils exercent aussi une influence très

importante sur la disponibilité des ressources halieutiques, ceci en

fonction du degré du respect des normes d'hygiènes dont ils

exigent à ces endroits.

16

III-1-3-2-Vie religieuse

Les fidèles de l'église néo-apostolique,

l'église catholique, la religion musulmane et les églises de

réveil cohabitent pacifiquement dans le village Londji I.

III-1-3-3-Association culturelle

Dans la vie socioculturelle, les associations d'âges

communément appelées «Bétuta»

constituent le socle de la vie collective. Chez les Batanga, les Bétuta

sont des regroupements d'hommes et de femmes de mêmes âges vivant

dans le même village, le même groupement, où dans la

même ville. Ce sont des organisations traditionnelles qui existent depuis

des temps anciens, initiés par l'élite ancestrale. Elles ne

discriminent pas mais plutôt favorisent l'intégration dans la

société. Au départ, l'«étuta»

était un regroupement de personnes de différents âges qui

étaient soit des amis, des parents ou des enfants ayant grandi dans le

même village. Ces dernières prenaient leur repas en commun et

aucun critère de sélection n'était requis pour

l'intégration du groupe. Ce n'est que plus tard que l'intégration

à cette association nécessitait de la bravoure des postulants qui

s'affrontaient à travers la lutte traditionnelle (EMENO, R., 2005:28).

Les rôles et buts visés par les associations d'âges sont

multiformes:

4 Le maintien de la cohésion sociale des clans et

groupements du peuple Batanga et leurs voisins;

4 Le moyen de renforcement de la solidarité et la

maintenance de ce qui restent de valeur traditionnelle après que

l'invasion culturelle occidentale ait forcée par le truchement de la

religion chrétienne à abandonner la production traditionnelle

artisanale (masques et autres formes d'objets d'usage quotidien pour le

maintien et le développement de la société);

4 Le rassemblement des jeunes en vue de développer des

relations d'union de paix et d'amour afin de promouvoir l'esprit de

fraternité, de solidarité et d'entraide.

Cette présentation nous donne de comprendre une

institution de socialisation de la jeunesse et surtout un cadre de

consolidation des valeurs culturelles. Cependant, son impact dans la

dissémination des stratégies d'acquisition des savoirs pourrait

nous permettre de mieux cerner la dynamique des relations entre les

différentes générations et par ricochet le degré

d'implication des populations locales dans l'activité de pêche.

III-1-4-Représentations de la mer dans

l'univers culturel des populations de Londji I La mer couramment

définie comme une vaste étendue d'eau salée,

présente une double dimension aux yeux des populations riveraines.

III-1-4-1-Batanga

Pour les populations locales, l'essence même de la vie,

c'est l'eau, en particulier l'eau de mer. Certains informateurs

n'hésitent pas à estimer que leur vie ne peut avoir de sens, ne

peut

17

être expliquée autrement sans toute fois faire

référence à cet environnement si précieux,

d'où l'importance de cet extrait: «L'homme côtier est

inséparable de la mer. C'est là qu'il passe la plupart de son

temps. Il ne vit que grâce à l'eau, grâce à l'eau de

la mer. Sans mer je ne sais pas ce qu'il ferait». (MADOLA

JOSEPH, Pêcheur Batanga, Londji I, le 13/01/2011). Elle constitue une

source inépuisable en bien alimentaire et de revenu au travers des

ressources halieutiques qui s'y trouvent. La mer constitue aussi un lieu de

loisir et surtout de dissolution de nombreux soucis de la vie quotidienne.

C'est le soulagement, l'assistance et la gaieté qu'apporte la mer aux

riverains qui justifie cet extrait:

Au demeurant, la mer enseigne aux Batanga le rêve,

la poésie, l'évasion, la méditation et l approfondissement

de la pensée de la vie d'ici et maintenant, comme de la pensée de

l'au-delà. La mer enseigne la sérénité et la paix

de l'âme. Celle-ci enseigne tous les jours aux peuples batanga la course

de Dôla (soleil), le lien fondamental qui relie le petit au

grand, le proche au lointain, le visible à l invisible, le clair et

l'obscur lien qui conduit du néant au vécu et à l'abstrait

(EVEMBE, 2003:15) repris par EMENO R. (2005:56).

La mer constitue de ce fait un corps de connaissance,

l'inspiratrice du sens de la raison et de la responsabilité. En effet,

elle assure la liberté, le sens du souci collectif et l'espérance

au sein des communautés riveraines. Cette bonté se manifeste tant

au niveau de l'individu qu'au niveau de la communauté toute

entière à travers leur sécurité dans leurs

activités quotidiennes ainsi que le succès dans la quête

permanente du bien être des ménages.

III-1-4-2-Nigérians

Les informateurs nigérians (constitués

majoritairement des ressortissants Calabar et Ibo) pour leur part pensent que,

la mer est un espace en même temps simple et complexe. Elle rend la

tâche difficile aux personnes habitées par les esprits malfaiteurs

en même temps qu'elle accorde sécurité et pêche

fructueuse aux personnes qui y vont en toute simplicité. En effet, si un

individu se rend en ce lieu avec des idées, des objets qui n'honorent

pas les maîtres des lieux, le traitement retour qu'il recevra sera

proportionnel à ce qu'il mérite. Ils croient tout comme les

ressortissants des autres communautés présentes en l'existence

d'une entité divine qui habite ce lieu et qui est responsable de la

disponibilité des ressources. C'est pourquoi ils participent dans le

cadre qui leur est réservé aux différentes manifestations

culturelles organisées dans la localité.

III-1-5-L'Education

Le village Londji I a en son sein une école maternelle

et une école primaire qui assurent la formation des adolescents. Ces

deux établissements construits en matériaux modernes forment sans

distinction de sexe ni d'origine des jeunes apprenants. C'est ainsi que les

enfants issus des ménages camerounais et nigérians

bénéficient des mêmes programmes d'enseignement.

18

Photo 2: Ecole publique de Londji plage(ou de

Londji 1). Source: Mvetumbo (Londji I, 2010).

D'une manière générale, le taux de

réussite scolaire se situe sensiblement autour de la moyenne. Le tableau

ci-dessous présente les taux de réussite de l'année

scolaire 2011-2012.

Effectifs présentés

|

Admis

|

pourcentage de réussite

|

De la SIL au CMI:302

|

227

|

75%

|

Entrée en 6eme: 8

|

8

|

100%

|

Ière année: 20

|

9

|

45%

|

CEP: 29

|

29

|

100%

|

|

Tableau 1: Récapitulatif des

pourcentages de réussites de l'école publique de Londji I

2011-2012 Source: Eloundou Henri Emmanuel (Directeur, le 27

/09/2012).

Cependant, les responsables de cette structure de formation

font face à quelques difficultés dont la plus importante reste le

non établissement des actes de naissances aux adolescents, ce qui

constitue un frein à l'épanouissement scolaire des jeunes. En

effet, plusieurs enfants sont inscrits et fréquentent sans ce

précieux document jusqu'en classe de CMI. Selon les informations

reçues auprès du directeur de l'école, 80% d'enfants

nigérians et camerounais confondus sont concernés par cette

situation. Cette circonstance est en partie responsable du

phénomène d'abandon des classes favorisant ainsi la sous

scolarisation. Situation qui conduit la jeunesse de Londji dans les pratiques

telles que la consommation des drogues et le tourisme sexuel (BITHA, H.,

2010:3) avec son lot de conséquences sur la santé et la

sécurité dans la localité.

III-2-L'aspect économique

Les populations vivent de plusieurs activités

économiques parmi lesquelles: la pêche, l'agriculture et le

commerce.

19

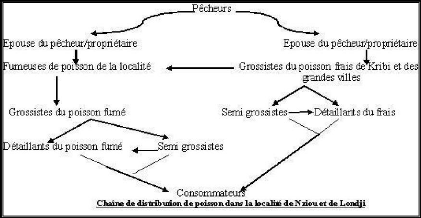

III-2-1-Pêche.

Dans le village Londji I, la pêche constitue la

principale activité de subsistance des populations locales. Les hommes

sont dominants dans la pêche en mer tandis que les femmes ont une main

mise au niveau de la pêche des crevettes d'eau douce et du fumage du

poisson. Ces dernières en fonction des saisons et de leurs multiples

expériences s'organisent pour maximiser les captures. Car pour les

populations locales, le calendrier de pêche est en partie

maîtrisé. A ce sujet, BROCHET et KOHPE (2007:7) dans une

étude sur la saisonnalité des ressources halieutiques dans

certains campements de pêche de Kribi, ont abouti sur la synthèse

suivante:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

MOIS

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

JANVIER

|

FEVRIER

|

MARS

|

AVRIL

|

MAI

|

JUIN

|

JUILLET

|

AOUT

|

SEPTEMBRE

|

OCTOBRE

|

NOVEMBRE

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ESPECES

DECEMBRE

Bar

Brochet

Carpe

Hareng

Tortue

Requin

Bossu

Mulet

Machiron

Crevette

Tableau 2:Tableau presentant la saisonnalite

des poissons dans certains village Londji I et ses environs.

Source: BROCHET et KOHPE (2007:7).

III-2-2-Agriculture

Dans la région côtière du Cameroun,

l'agriculture est une activité aussi importante que la pêche. Au

niveau de Londji I, elle fournit plusieurs denrées alimentaires à

l'instar du manioc, du macabo, de la banane...

III-2-3-Commerce

L'activité commerciale joue un rôle

indispensable dans le quotidien des populations de Londji I. Parmi les produits

commercialisés, figurent: le poisson (frais et fumé), les

matériels de pêche (filets, pirogues), les produits de

conservation du pêche (la glace pour la conservation du poisson en mer).

Le commerce du bois est un secteur exclusivement contrôlé par les

autochtones au regard de leur facilité d'accès aux ressources

floristiques; il en est de même du sable. Le village Londji I dispose

d'un jour du marché par semaine à savoir chaque lundi. En dehors

de ce jour classique, les mercredis et samedis qui sont des jours de

débarcadère, constituent aussi les grands moments de livraison du

poisson.

20

IV-ACTIVITES CULTURELLES DES POPULATIONS DE LONDJI I

Le 14 février de chaque année, les populations

de Londji I célèbrent aux côtés de leurs

frères Batanga éparpillés dans le Département de

l'océan, une fête mémorable dont les origines et les

finalités sont nécessaires pour mieux comprendre l'importance de

l'évènement.

IV-1-source de l'événement

Selon les sources historiques, au moment où

éclate la première guerre en Europe, Kribi demeure la ville de

prédilection des colons allemands (ONDOUA, P., 1988:63). Par la suite,

les combats pour la prise de la ville avaient fait rage entre les troupes

alliées et les troupes allemandes avec une progression significative des

forces d'occupation. L'étau qui se resserrait progressivement sur les

Allemands aurait eu du succès si ces derniers n'avaient pas pris la

décision d'utiliser les populations locales comme bouclier humain. Cette

situation engendra de nombreuses morts d'hommes, de femmes et d'enfants. Et

face à cette cruauté, les alliées décidèrent

de venir en aide aux populations locales (dont les Bapuku en font partie) afin

de les sauver du massacre. La traversée vers les nouveaux sites

d'accueil fut rude et beaucoup de personnes en moururent. Les passagers furent

entassés dans les cales et sur le pont des bateaux comme de vulgaires

sacs de cacao. Pendant le voyage et l'exil, l'on souffrait de froid,

d'épidémies et surtout de famine.

Toutes ces péripéties traversées par ces

peuples ont servi de coup d'accélérateur et les ont

poussés à instituer la date de leur retour comme un jour de

fête, de commémoration des personnes disparues et comme un moment

d'expression de leurs savoir faire.

IV-2-Commémoration des fêtes

Les populations de Londji I dans leurs manifestations

culturelles exhibent des signes et symboles porteurs de nombreux sens.

IV-3-Activités phares

Parmi les manifestations organisées le jour de la

célébration, les populations mettent l'accent sur un certain

nombre d'actions: la natation, la course des pirogues, le bain populaire, la

lutte traditionnelle, la course de vitesse, la course des pirogues etc.

IV-3-1- La natation.

La compétition permet de tester leur

efficacité, de perfectionner le talent de défense personnelle.

Dans une autre perspective et celle dont les populations mettent en

scène, c'est qu'au moment où ces dernières regagnaient

leur terre natale après une période de déportation,

nombreux étaient ceux qui avaient rejoint les côtes à la

nage. Car, ils ne pouvaient plus attendre la fin des différentes

manoeuvres d'accostage des bateaux. La nage a de ce fait permis

21

aux plus futés d'atteindre rapidement la plage, ce qui

marqua la fin de leur calvaire. C'est la raison principale pour laquelle les

populations côtières y mettent un accent pendant ces

commémorations.

IV-3-2-La course des pirogues

Elle constitue une étape importante dans la vie du

futur pêcheur au milieu des eaux. A travers l'assistance des

aînés pendant la pêche, les jeunes apprennent à

pagayer. Pendant les grandes cérémonies culturelles notamment,

celles relatives à la fête des Batanga, la course des pirogues

occupe une grande place. Elle peut être organisée entre les

personnes de classes d'âges différentes afin de susciter

l'échange d'expérience mais aussi et surtout de mesurer la

performance de la jeune génération. Dans l'ensemble, ce qui

occasionne la victoire d'une équipe réside autour du degré

d'engagement, le courage, la rapidité, la cohérence dans la

coordination des actions ou la maîtrise de l'utilisation de la pagaie. A

cause du caractère cosmopolite du village Londji I, chacune des

entités culturelles présentes participe à la manifestation

en se constituant en une équipe concurrente (photo:5).

IV-3-3- Le bras de fer

La compétition du bras de fer est

régulièrement organisée entre les jeunes de même

tranche d'âge afin d'assurer leur formation physique. Car à

l'image de leur histoire, il est indispensable à tous les citoyens de se

positionner en véritable combattant.

Photo 3: Course de pirogue entre les jeunes, les

vétérans et les Photo 4: Une compétition

de bras de fer

ressortissants nigérians de Londji I entre deux jeunes

batanga

Source: Mvetumbo(2O11) Source

: Mvetumbo (2011)

IV-3-4-Le bain populaire

Au cours des festivités, l'on assiste à une

baignade populaire à laquelle participent toutes populations

présentes. Le coup d'envoi est donné par les hauts dignitaires du

village qui, après les procédures d'usage, donnent l'ordre aux

participants de prendre leur bain de bénédiction.

22

L'eau de la mer renferme en effet pour ces populations une

source de vie et est censée leur apporter pureté,

sécurité et paix. Ainsi, au terme des cérémonies

bien accomplies, les populations espèrent recevoir en retour dans leur

vie quotidienne la santé, la prospérité et la

cohésion sociale. IV-STRUCTURE DE L'HABITAT

Au village Londji I, la structure de l'habitat se

présente d'une manière générale sous deux formes

à savoir: les maisons en carbotte et les maisons en durs.

IV-1-Maison en carabotte

Pour catégorie de maison, les murs sont

constitués en planches rattachées sur les poteaux par des clous.

Les toits sont couverts de tôles ondulées pour la majorité

des résidences. Chaque propriétaire ou résident

aménage son logement en fonction de ses moyens économiques. C'est

ainsi que l'on peut noter par endroit la présence des maisons ayant des

sols nus d'autres cimentés, l'acquisition d'un poste radio, d'une

télévision, d'un réfrigérateur.

IV-2- Maison en dur

Ce sont des maisons construites en matériaux

définitifs et/ou durables (briques de terre, parpaings, du ciment, fers,

etc...). Dans la localité de Londji I, ce type de construction n'a

cessé de se multiplier et l'on le retrouve dans tous les secteurs du

village.

B-VILLAGE NZIOU

I-CADRE PHYSIQUE ET GEOGRAPHIQUE

I-1-Milieu de recherche

Le village Nziou est constitué de six clans à

savoir: les Bikoua, les Bindayili, les Biamankiu, les Bipah, les Bigondo et les

Sassanguié. Ces grandes familles se sont entendues pour confier la

gestion du village aux Sassanguié. Cependant, pour accéder au

trône, ces différents clans se réunissent pour

désigner le nouveau dirigent. Chaque clan est représenté

dans le conseil des notables par deux ou trois personnes dont la

désignation par le chef est sous-tendue par leur esprit d'équipe,

leur sens d'écoute et leur implication dans l'exécution des

travaux d'intérêt commun. Il est principalement habité par

les populations Mabi auxquelles peuvent se joindre plusieurs autres groupes

ethniques camerounaises. A ces derniers s'ajoutent les Popo, ressortissants

béninois implantés depuis quelques décennies. Cette

localité tout comme celle de Lndji I, se trouve dans le

département de l'Océan et plus précisément dans

l'arrondissement de Kribi II. Elle est située sur l'axe lourd

Kribi-Edéa à quelque trois kilomètres de la ville de

Kribi. En dehors de sa proximité à l'océan atlantique, le

village Nziou a comme localités limitrophes: Elabé, Zami et Ngoye

réserve.

23

Source: I.N.C. Fond topo kribi Edéa au

200.000e (2011).

I-2-Le climat

Le climat qui anime le village Nziou est le même qui

règne sur le littorale du Cameroun. Ce climat résulte des effets

combinés de la convergence des basses pressions océaniques

tropicales et le front intertropical à l'intérieur du continent

(FOLACK, J., 1999). Le minimum d'humidité relative est observé au

mois de mars (70%) et le maximum en septembre (96%). La température qui

y prévaut varie entre 23°C et 29,1°C et est propice à

deux cycles de cultures (ONDOUA, P., 1988). En ce qui concerne les

précipitations, nous pouvons noter qu'il pleut

généralement le long de l'année et l'on distingue quatre

(4) saisons reparties d'une manière générale ainsi qu'il

suit:

4 De décembre à février: grande saison

sèche

4 De Mars à juin: petite saison pluvieuse

4 De Juillet à août: petite saison sèche

4 De septembre à décembre: grande saison

pluvieuse

24

Les populations de Nziou en fonction de leurs expériences

s'en servent des différentes variations des saisons et du climat pour

élaborer leur calendrier agricole et de pêche.

I-3-L'hydrographie

Situé à proximité de l'océan

atlantique, le village Nziou est arrosé par deux petits cours d'eaux.

Nous avons le Mbouligoué et le cours d'eau Nziou. Les populations y

capturent entre autre, les crevettes, les poissons tilapia, silures,

machoiron...

I-4-Le sol

Le village Nziou connaît une prédominance des

sols jaunes. Ce sont des sols assez pauvres dont la teneur en argile est assez

forte, les sables y représentent 30 à 50%, le limon ne

dépasse guerre 15% et les teneurs en matières organiques sont

comprises entre 1 et 3%. Ce sont des sols médiocres et souvent

stériles, ces derniers sont épais sur les plateaux. Cette

situation peut expliquer le faible intérêt réservé

à l'agriculture.

II-CADRE HISTORIQUE ET HUMAIN

II-1-L'origine du nom Nziou

Le village Nziou était une localité très

fréquentée par les animaux dont l'espèce la plus abondante

était l'antilope. Ainsi, les populations venaient de partout pour se

livrer à des parties de chasse. Pour les anciens que nous avons

rencontrés, le nom Nziou n'est autre chose qu'une

référence à ce fort potentiel dont disposait cette

zone.

II-2-Implantation des populations

Les populations vivant actuellement sur le territoire se sont

installées en suivant des itinéraires variés.

II-1-2-1-Populations locales

Après le passage des Pygmées dans la

région de Kribi (DUGAST, I., 1949:5; MVENG, E., 1984:38-39), le village

Nziou a connu l'arrivée des populations Mabi sur son site. Ces

dernières font partie des tribus littorales du grand groupe Bantu et

renferment un nombre assez élevé de pêcheurs (MONOD, T.,

1928 :209). En dehors du rapport étroit qui les lie à la mer, ces

populations ont progressivement développé les activités de

chasse et champêtre.

II-1-2-Implantation des communautés

béninoises

Selon les populations du village Nziou, les ressortissants

béninois se sont progressivement installés dans le village entre

1990 et 1995. Mais cette période ne coïncide pas avec leur

participation effective dans l'exploitation des pêcheries

côtières de Kribi. Ce qui fait qu'avant leur implantation, des

relations existaient déjà avec certains pêcheurs locaux

pratiquant la pêche de migration. Depuis lors, de nombreux liens se sont

créés entre ces derniers et les populations locales de Nziou.

25

III-L'ASPECT SOCIOCULTUREL ET ECONOMIQUE

III-1-Organisation sociale et gestion des conflits

La vie socioculturelle des populations de Nziou est

meublée par plusieurs activités. III-1-1-Organisation

sociale

Pour faciliter la coordination des actions au sein des

différents groupes présents, les

autorités en charge de l'organisation administrative

et de la gestion des conflits prennent en compte la notion de diversité.

Ainsi, après l'implantation massive des Béninois suivis de leur

implication dans les activités du village, ces derniers ont à

leur tête un chef de communauté à qui plusieurs missions

sont dévolues à savoir: Mettre à jour la liste des membres

de sa communauté d'origine habitant la localité d'accueil,

promouvoir la paix, jouer le rôle d'intermédiaire entre les

autorités traditionnelles et administratives et leurs concitoyens

respectifs, faciliter la cohésion sociale entre les familles et les

communautés de pêcheurs.

III-1-2-Gestion des conflits

Pour la résolution des différends entre les

populations, les problèmes rencontrés peuvent être soumis

aux instances coutumières ou aux instances légales.

III-1-2-1- Instances coutumières

A ce niveau, plusieurs situations peuvent être

réglées à l'amiable entre les personnes mises en cause

sous la conduite des responsables locaux. Parmi ces autorités, nous

avons les chefs des communautés qui sont saisis lorsque le

problème à régler est moins explosif et concerne les

personnes dont ils ont la charge. Le chef du village est quant à lui

l'autorité qui intervient en dernier ressort au cas où l'une des

parties sollicite son arbitrage.

III-1-2-2-Instances légales

En fonction des infractions commises, les plaignants peuvent

se décider de porter plainte au niveau de la police, de la gendarmerie