|

UNIVERSITE D'ANTANANARIVO

Ecole Supérieure

des Sciences Agronomiques

DEPARTEMENT AGRO-MANAGEMENT

BP. 175 - Tél. 22 279 75 -

E-mail.

agromanagement@syfed.refer.mg

M E M O I R E D E FIN D ' E T U D E S

Etudes de pérennisation du

microcrédit

"grenier commun villageois"

dans la région d'Ambatondrazaka

Cas de la Vallée Marianina et le PC

15

P r é s e n t é par :

Rivoniaina

Jocelyn RAVELOSON

Promotion INTSA / 1998-2003

Juin 2004.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS

REMERCIEMENTS LEXIQUES

ACRONYMES

LISTES DES FIGURES, TABLEAUX ET ENCADRES

LISTES DES CARTES

RESUME / SUMMARY

INTRODUCTION 1

I. METHODOLOGIE 4

1. LA PRE-ENQUETE 4

1.1. REUNION-DISCUSSION DE GROUPE ET INTERVIEW DES

RESPONSABLES LOCAUX 4

1.2. DEPOUILLEMENT DE DOCUMENTATION 4

1.3. POURSUITE DES ATELIERS SUR LA MICROFINANCE

4

2. INVESTIGATIONS SUR TERRAIN 5

2.1. DES QUESTIONNAIRES RELATIFS AUX OBJECTIFS DE

L'ENQUETE 8

2.2. UNE METHODE D'ECHANTILLONNAGE STRATIFIEE POUR UNE

MEILLEURE

REPRESENTATIVITE DE LA POPULATION 8

2.3. COLLECTE DES DONNEES PAR ENTRETIENS EN TETE-A-TETE

AVEC LES PAYSANS 8

2.4. ENTRETIENS AVEC DES DIRIGEANTS D'INSTITUTIONS

PUBLIQUES ET PRIVEES 9

3. SAISIE ET ANALYSE DES DONNEES COLLECTEES SOUS EXCEL

9

4. PROBLEMES RENCONTRES LORS DES INVESTIGATIONS

9

4.1. DES ATTITUDES DE RESERVES DES QUESTION DE "CREDIT"

9

4.2. DES REACTIONS D'APPARENCE PAR QUELQUES PAYSANS

9

4.3. DES RETICENCES A DES QUESTIONS JUGEES "DELICATES"

PAR L'ENQUETE 10

4.4. DES DIFFICULTES SUR L'EVALUATION DE LA QUANTITE DE

PRODUITS RECOLTES 10

CONCLUSION PARTIELLE 11

II. RESULTATS OBTENUS 12

1. TYPOLOGIE D'EXPLOITATION BASEE SUR LE REVENU ANNUEL

BRUT EN PADDY DU MENAGE 12

1.1. CLASSE 1 NETTEMENT DOMINEE PAR LES PAYSANS DU PC 15

13

1.2. FORTES INEGALITES SUR LES SOLDES DE TRESORERIE

13

2. CARACTERISTIQUES DES EXPLOITANTS 14

2.1. IMPORTANCE DE METAYAGE : UN DES FREINS A L'ACCES AU

CREDIT AGRICOLE 14

2.2. DES SALARIES A LA RECOLTE NECESSITANT 235 000 FMG

ET 334 KG DE PADDY PAR HA DE

RIZIERE 15

2.3. VENTE DE PADDY : PRINCIPALE SOURCE DE LIQUIDITE DES

PAYSANS 16

2.4. LE MARCHE DE PADDY DANS LA VALLEE MARIANINA,

MONOPOLISE PAR UN SEUL

COLLECTEUR 18

3. LES MARCHES FINANCIERS RURAUX DOMINES PAR LES

PRETEURS INFORMELS 19

3.1. DE PROBLEMES DE TRESORERIE EN SOUDURE, CONDUISANT

AU CREDIT USURAIRE "VARY

MAINTSO" 19

3.2. CREDIT BANCAIRE PLUS ORIENTE VERS LES ASSOCIATIONS A

CAUTION SOLIDAIRE 21

3.3. LE GCV : LA SEULE FORME D'ASSOCIATION LIANT

L'EPARGNE ET LE CREDIT 23

3.4. PRES DE 84% DES PAYSANS VOIT LE GCV NECESSAIRE

24

3.4.1. Avantages du crédit GCV : fonction du tonnage, de

la durée de stockage et de la différence entre "cours

de paddy au déstockage et quantum" 26

3.4.2. Environ 44% des chefs d'exploitation n'ont pas de

diplôme CEPE 28

3.4.3. Un taux d'intérêt à la portée

des exploitants 29

3.4.4. Difficulté de constitution de fonds de garantie

mutualiste (FGM) après les dépenses lors de la récolte

30

3.4.5. De la caution solidaire aux conflits sociaux 33

3.4.6. Le quantum élevé peut accentuer le risque

34

3.4.7. Deux maisons sur sept répondent aux normes de

stockage dans la Vallée Marianina 35

3.4.8. Utiliser les prêts dans des cultures de contre

saison et des activités génératrices de revenus 36

4. LES AUTRES INTERVENANTS 38

4.1. LE CREDIT GCV DE L'OTIV A GAGNE PLUS DE COLLECTEURS

QUE DE PAYSANS 38

4.2. UN CAPITAL DE 7 MILLIARDS DE FMG PRETE AUX RIZIERS

DANS LE CADRE DE FONDS DE

COMMERCIALISATION DE PADDY 40

4.3. DEUX GCV INSTAURES PAR LE PROGRAMME ARTA DANS LA

VALLEE MARIANINA 42

5. ANALYSE DES RISQUES SUIVANT LEUR ORIGINE

44

5.1. NON-RECOUVREMENT DU AUX PHENOMENES INDEPENDANTS DES

EMPRUNTEURS 44

5.2. NON-RECOUVREMENT DU A L'INCAPACITE DES EMPRUNTEURS

45

5.3. NON-RECOUVREMENT DU A LA MAUVAISE VOLONTE DES

EMPRUNTEURS 47

CONCLUSION PARTIELLE 48

III. DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS 49

1. FLEXIBILISER LES CONDITIONS D'OCTROI SELON LA

CAPACITE DU GROUPEMENT A FOURNIR LE FONDS

DE GARANTIE 50

2. RASSEMBLER LES STOCKS DE PLUSIEURS GROUPEMENTS DANS

UN MEME SILO APPROPRIE 50

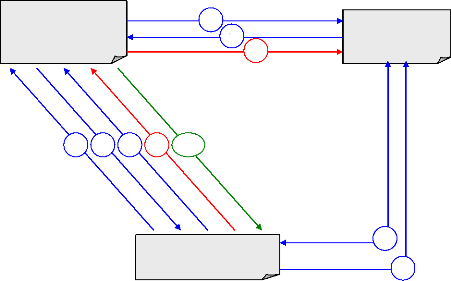

3. PROMOUVOIR LE RELAIS ENTRE CREDIT DE CAMPAGNE

"FAISANCE-VALOIR RIZ" (ACCS) ET CREDIT

GCV 51

4. MIEUX ENGAGER LES GROUPEMENTS DANS LA GESTION DES

RISQUES EN METTANT EN PLACE UNE SOCIETE DE CAUTIONNEMENT MUTUEL (SCM)

52

5. SE MEFIER DE L'HETEROGENEITE DES MONTANTS ALLOUES AUX

MEMBRES D'UN MEME GROUPEMENT 54

6. SECURISER LE CREDIT MAIS AUSSI LES REVENUS DES RURAUX

54

6.1. ENCOURAGER LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES A FINANCER EN VUE DE

MINIMISER LES RISQUES COVARIANTS 54

6.2. DEVELOPPER LES PRESTATIONS DE

SERVICES OFFERTES AUX ORGANISATIONS PAYSANNES

55

6.3. INSTAURER DES SYNERGIES ENTRE PROJETS DE

DEVELOPPEMENT REGIONAL ET

INSTITUTIONS FINANCIERES RURALES 55

7. PROMOUVOIR LE CREDIT DE COLLECTE GERE PAR LES

COOPERATIVES AGRICOLES 55

CONCLUSION PARTIELLE 56

CONCLUSION GENERALE 57

AVANT - PROPOS

La dynamisation du marché des produits agricoles est

l'une des clés du développement économique et social de

Madagascar. Les paysans - qui constituent 80% de la population, et au niveau de

qui se trouve la grande masse des pauvres - devraient être les principaux

bénéficiaires de cette action.

Baisse de consommation de riz en milieu rural : signe

d'aggravation de la pauvreté

Le riz étant l'aliment de base des malgaches. Pourtant,

sa consommation a baissé depuis 1960. Si elle était en moyenne

à 146 kg par personne et par an, aujourd'hui, elle ne serait plus que de

107 kg. Cette baisse, plus importante en milieu rural qu'urbain,

révèle une aggravation de la pauvreté.

La production de paddy a augmenté presque

annuellement1, sans pouvoir suivre la croissance

démographique de 3% par an.

Des politiques de prix inappropriées, au

détriment des paysans producteurs

Durant des années, les politiques de prix

appliquées sur la filière riz n'ont fait que

détériorer le potentiel de production du pays. Elles consistaient

à fixer à un niveau relativement bas le prix d'achat aux

producteurs, au profit des consommateurs en milieux urbains.

Depuis l'Indépendance jusqu'en 1973, l'Etat fixe un

prix-plancher d'achat au producteur, tout en délimitant un prix-plafond

de vente au consommateur. En 1970, la part de ce prix de vente revenant au

producteur n'est que de 40% ; 60% se rapporte aux coûts d'usinage, de

transport et la marge commerciale.

Dès 1975, l'Etat a pris en mains le monopole de la

commercialisation du riz sur l'ensemble du pays. Il s'est investi même

dans des activités d'approvisionnement d'intrants, de production et de

transformation du paddy.

Pourtant, ces politiques de prix et de nationalisation à

outrance a entraîné la régression de produit

collecté. Des marchés parallèles existent toujours et

offrent aux producteurs des prix plus rémunérateurs. La

dégradation générale des périmètres

irrigués a aussi entraîné un grand recul de production

commercialisée. Par la suite, l'Etat procède à des

importations massives de riz2.

1 De 1,3 millions de tonnes de paddy en 1965, elle a

passé à 2,5 millions de tonnes en 2001. AYER Gérald, in

L'avenir de Madagascar : Idées-forces pour un vrai changement.

Antananarivo : FOI ET JUSTICE, 2001.

2 Par exemple, 354 000 tonnes sont importées en

1982.

Une solution libérale qui étrangle

davantage les paysans

Vers le milieu des années 80, la collecte de paddy,

l'importation et la commercialisation de riz sont enfin

libéralisées. Cette ouverture au secteur privée

résulte de la Politique d'ajustement structurel imposée par les

bailleurs de fonds internationaux.

Au début, le revenu des paysans augmente

progressivement, grâce à la hausse du prix de vente de paddy. Mais

ce prix au producteur a diminué sensiblement ces dernières

années. Il devient même inférieur à ce qu'il

était avant la libéralisation.

En effet, la libéralisation a entraîné la

nouvelle domination des intermédiaires (riziers), de la collecte

à la distribution. Les producteurs sont devenus sous leur étroite

dépendance. Même dans les régions d'Alaotra et de Marovoay,

la plupart des ménages n'arrivent pas à stocker le riz,

dont ils ont besoin pour l'année entière. Ils doivent le

racheter à un prix élevé durant la période de

soudure.

Quelle nouvelle politique pour un accroissement

effectif du revenu des paysans ?

La réalité actuelle démontre que le

désengagement de l'Etat de la filière riz (production et

commercialisation) ne suffit pas à augmenter la production, ni à

améliorer le prix au producteur. De nouvelles stratégies sont

ainsi indispensables, afin que les paysans profitent en grande partie

des marges générées par la vente de paddy, et de

développer sa production.

Comment y parvenir et l'adapter à la situation actuelle

? La promotion des greniers communs villageois (GCV) figure en

ce moment parmi les axes d'orientation du Ministère de l'Agriculture, de

l'Elevage et de la Pêche, dans le cadre de la Stratégie pour la

Réduction de la Pauvreté. L'existence des opérateurs

privés dans la commercialisation de paddy n'y est pas remise en

cause.

Le présent rapport, qui s'intitule "Etude

de pérennisation du microcrédit grenier commun villageois dans la

région d'Ambatondrazaka", synthétise les

résultats de nos recherches sur le GCV ; notamment dans la Vallée

Marianina et le Périmètre de Colonisation 15, Fivondronana

Ambatondrazaka. Il veut servir de support de réflexion, non seulement

pour notre encadreur professionnel - qui est la Direction

Déléguée de la Microfinance, de la Bank Of Africa

Madagascar - mais aussi pour les instances ministérielles et

Associations privées concernées par la promotion des

Organisations Paysannes et Organisations Professionnelles Agricoles.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance

à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin,

à notre formation et à la réalisation de ce Mémoire

de fin d'étude d'Ingéniorat. Nos vifs remerciements sont

particulièrement adressés à :

Docteur Romaine RAMANANARIVO - Chef du

département Agro-management à l'Ecole Supérieure des

Sciences Agronomiques - qui a accepté d'être notre Enseignant

Tuteur durant nos recherches et, nous a fait également le grand honneur

de présider le jury de ce Mémoire ;

Monsieur Jean Jacques CHUK HEN SHUN -

Directeur Délégué chargé aux Micro-Finances au sein

de la Bank Of Africa Madagascar - qui a assuré l'encadrement

professionnel de nos recherches et, n'a pas aménagé son temps

pour nous donner conseil ;

Madame Eliane RALISON - Chercheur

chargé du volet Finance Rurale au sein du Département Recherche

et Développement de la FOFIFA - pour nous avoir montré la

sympathie, en acceptant avec spontanéité de siéger parmi

les membres de jury ;

|

Monsieur

|

Jules RAZAFIARIJAONA - Enseignant-Chercheur en

Sociologie juridique à l'Ecole

|

Supérieure des Sciences Agronomiques ;

Monsieur Jaona Nirina RAKOTOSEHENO - Directeur

de l'Agence Bank Of Africa à Ambatondrazaka - pour les aimables appuis

et instructions qu'il nous a accordé durant les investigations à

Ambatondrazaka ;

Monsieur Falisoa RAMAHAZAKAMANANA - Responsable

du Crédit Rural au niveau de l'Agence Bank Of Africa à

Ambatondrazaka - qui n'a jamais hésité à nous aider avec

sympathie ;

Tous les Enseignants et Personnel administratif à l'Ecole

Supérieure des Sciences Agronomiques ; Tout le Personnel de la Bank Of

Africa Antaninarenina et celui de l'Agence à Ambatondrazaka ;

La population de la Vallée Marianina et du PC 15 pour son

aimable hospitalité et ses collaborations fructueuses, sans quoi tous

les efforts que nous avons déployés seraient vains ;

Notre famille pour tous ses soutiens permanents.

LEXIQUES

Avances Sur Produit ou ASP :

(nom féminin) Le montant de crédit octroyé au client

après mise en gage des produits de ce dernier auprès du

prêteur. En crédit GCV, les dits-produits peuvent être de

paddy ou d'autres graines que l'on peut conserver.

Cautionnement : (nom masculin) C'est

l'engagement pris par un tiers, appelé caution, de s'exécuter en

cas de défaillance du débiteur. Dans le cas d'un crédit,

la personne qui se porte caution peut être éventuellement tenue de

rembourser le capital, de payer les intérêts normaux et les

intérêts de retard, avec les frais éventuels de

procédure. BERNET-ROLLANDE, Luc. Le cautionnement -

http://www.netpme.fr/banque-entreprise/article.php?article=14

Cautionnement solidaire : (nom masculin)

Lorsque plusieurs personnes sont cautions solidaires,

elles garantissent

ensemble le créancier et chacune d'entre elles est engagée pour

le tout. BERNET-

ROLLANDE, Luc. Le cautionnement -

http://www.netpme.fr/banque-entreprise/article.php?article=14

Coûts spécifiques : (nom

masculin) Dans le cas de crédit GCV, ils sont composés par : 1-

Le frais de location du grenier, 2- L'achat de raticides, 3- L'amortissement

des cadenas, 4- Le frais de gardiennage du grenier, et 5- Les primes

d'assurance vol et incendie. OTIV.

Coûts variables : (nom masculin) Les

dépenses attribuées au grenier et qui regroupent : 1- Le prix

d'achat des raticides, 2- L'amortissement des cadenas, 3- Le frais de location

du grenier, et 4- Le frais de gardiennage du grenier. Auteur.

Fonds de Garantie Mutualiste ou

FGM : (nom masculin) Un apport monétaire du groupement

avec lequel il devra ouvrir un compte bancaire à son nom avant le

déblocage du crédit. La BOA rémunère le FGM en

intérêts créditeurs de 4% par an, lesquels sont identiques

aux conditions appliquées sur les dépôts à vue (DAV)

jusqu'à sa mobilisation. Le FGM sert notamment pour la banque de

garantie contre les prêts.

Intérêt : (nom masculin) Le prix

payé pour l'utilisation d'une certaine somme d'argent pendant un certain

temps. Il est exprimé en pourcentage sous forme de taux

d'intérêt. Auteur

Problématique : (nom féminin)

Ensemble de questions qu'une science ou une philosophie se pose

relativement à un domaine particulier. Le Petit

Larousse Illustré 2000. France: Larousse, juillet 1999. - Larousse, page

825.

Société de Cautionnement Mutuel :

(nom féminin) Une association sans but lucratif qui a pour objet

d'apporter, dans le cadre d'une structure coopérative, une garantie

collective à l'un des sociétaires dans le cadre d'une

opération qu'il mène avec un tiers. Association

Française des Sociétés

Financières. Outil de garantie -

http://www.pme-commerce-artisanat.gouv.fr/informations/créaent/outils/outils16.htm

ACRONYMES

ACCS : Association de Crédits à Caution

Solidaire

AIC : Association d'Intensification et de Crédits

AIM : Association des Institutions de Microfinance non

mutualistes

AIM : Association d'Intensification des Mailles

APIFM : Association Professionnelle des Institutions

Financières Mutualistes

ARTA : Animation Rural Tanora Ambatondrazaka

ASP : Avances Sur Produit

AUE : Association des Usagers de l'Eau

BCM : Banque Centrale de Madagascar

BNM : Banque Nationale Malgache

BOA : Bank Of Africa

BRL : Compagnie Nationale d'Aménagement de la

Région du Bas-Rhone et du

Languedoc

BTM : Bankin'ny Tantsaha Mpamokatra

BV Lac : Mise en valeur et protection des Bassins Versants du Lac

Alaotra

CACT : Crédit Agricole à Court Terme

CECAM : Caisse d'Epargne et de Crédit Agricole

Mutualiste

CEPE : Certificat d'Etudes Primaire Elémentaire

CIRAGRI : Circonscription de l'Agriculture

CIRVA : Circonscription de Vulgarisation Agricole

DAPP : Direction de l'Appui à la Professionnalisation des

Producteurs

CRS : Catholic Relief Service

DDMF : Direction Déléguée aux

Micro-finances

DGEP : Direction Générale de l'Economie et du

Plan

DIRDR : Direction Inter-Régionale de Développement

Rural

DRD : Département de Recherche - Développement

DSRP : Document de Stratégies pour la Réduction de

la Pauvreté

FAO : Foods and Agricultural Organisation

FCP : Fonds de Commercialisation de Paddy

FGM : Fonds de Garantie Mutualiste

FMR : Financement du Monde Rural

FOFIFA : Foibe Fikarohana ho amin'ny Fampandrosoana

FORMAGRI : Formation en Agriculture

GCV : Grenier Commun Villageois

HT : Hors Taxes

IFM : Institution Financière Mutualiste

IMAP : Industrie Malgache de Production

ITD : International Trading and Development

KOBAMA : Koba Malagasy

LDI : Landscape Development Interventions

MADIO : Madagascar Dial Instat Orstom

MAEP : Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la

Pêche

MK 34 : Makalioka 34

MOS : Main d'oeuvre salariée

ODRI : Opération de Développement Rural

Intégré

ONG : Organisation Non-Gouvernementale

OP : Organisation Paysanne

OPA : Organisation Professionnelle Agricole

ORA : Office du Riz Alaotra

OTIV : Ombona Tahiry Ifampisamborana Vola

PC 15 : Périmètre de Colonisation 15, ou

Périmètre de Culture 15

PCAI : Petit Crédit Agricole Individuel

PNUD : Programme des Nations Unies pour le

Développement

PSDR : Projet de Soutien au Développement Rural

SARL : Société Anonyme à

Responsabilité Limitée

SCAM : Société de Crédit Agricole Mutuel

SCM : Société de Cautionnement Mutuel

SILAC : Société Industrielle et Agricole du Lac

Alaotra

SOMALAC : Société Malgache du Lac Alaotra

VM : Vallée Marianina

Unités de mesure et

monétaire

t : Tonne

kg : Kilogramme

g : Gramme

Ha : Hectare

km2 : Kilomètre carré

m : Mètre

ml : Millilitre

°C : Degré Celsius

Hj : Homme-jour

UTH : Unité de Travail Humain

Fmg : Francs Malgache

LISTE DES FIGURES

Figure 1 :Répartition typologique de la population p.12

Figure 2 : Solde de trésorerie des ménages p.14

Figure 3 : Vente mensuelle de paddy selon les classes

(Quantité en tonnes) p.17

Figure 4 : Evolution des cours de paddy, variété

MK-34, dans la Vallée Marianina et

le PC 15 en 2003 p.18

Figure 5 : Pourcentage des paysans achetant du riz blanc en

soudure p.20

Figure 6 : Relation des paysans avec les Institutions

financières p.21

Figure 7 : Evolution des octrois de crédit GCV par la BOA

sur l'ensemble

de Madagascar p.24

Figure 8 : Niveau d'appréciation du microcrédit GCV

par les paysans p.24

Figure 9 : Les opinions des paysans sur les conditions

d'accès au crédit GCV

de la BOA p.25

Figure 10 : Appréciation des avantages du GCV selon le

tonnage, le quantum

et la durée de stockage p.27

Figure 11 : Niveau d'instruction des paysans p.28

Figure 12 : Comparaison des taux d'intérêt mensuel

appliqués par les Institutions

Financières au crédit GCV p.29

Figure 13 : Recouvrement de l'intérêt par le FGM

selon la durée de stockage p.32

Figure 14 : Evolution de l'intérêt perçu par

la banque, par tonne stockée, suivant

le quantum appliqué (Durée de stockage : 4 mois)

p.34

Figure 15 : Seuils de rentabilité du crédit GCV -

OTIV p.39

Figure 16 : Les causes de la démotivation des paysans

à effectuer de GCV p.43

Figure 17 : Les précipitations mensuelles à

Ambatondrazaka, de 1998 à 2003 p.44

Figure 18 : Nombre moyen de jours pluvieux, à

Ambatondrazaka, de 1998 à 2003 p.45

Figure 19 : Représentation schématique du relais

entre crédit de "faisance-valoir" et

crédit GCV p.51

EN ANNEXES :

Figure 20 : Evolution du taux de recouvrement de crédit

FMR Traditionnel,

de 1981-1989, à Ambatondrazaka p.VI

Figure 21 : Evolution du nombre de bénéficiaires de

crédit FMR-ODRI, de 1983-1987,

à Ambatondrazaka p.VII

Figure 22 : Evolution de

recouvrement de crédits au sein de la SOMALAC

de 1984 à 1989 p.VIII

Figure 23 : Organigramme de la Société de

Cautionnement MutueI p.XX

Figure 24 : Structure des activités de la SCM au niveau

régional p.XX

Figure 25 : Fonctionnement du système d'assurance

autogérée au niveau de la SCM p.XXI

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Dépenses sur la Main d'oeuvre salariée

temporaire durant la pré-récolte p.15

Tableau 2 : Dépenses sur la Main d'oeuvre salariée

temporaire à la récolte p.17

Tableau 3 : Répartition des maisons par village, suivant

la nature de leur toiture p.36

Tableau 4 : Comparaison des crédits GCV de l'OTIV et de la

BOA p.38

Tableau 5 : Récapitulation de l'opération FCP pour

la campagne 2003-2004 p.41

Tableau 6 : Récapitulation du GCV du Programme ARTA

à Ambohimiarina en 2003 p.42

EN ANNEXES :

Tableau 7 : Nombre de la population par Commune en 2001 p.III

Tableau 8 : Les potentialités en terres agricoles

d'Ambatondrazaka p.III

Tableau 9 : Les matériels agricoles des exploitants

d'Ambatondrazaka en 2000 p.III

Tableau 10 : Recensement de la production de quelques cultures de

saison par la Circonscription de l'Agriculture d'Ambatondrazaka - Campagne

2001-2002 p.IV

Tableau 11 : Etat des routes en 1999 p.IV

Tableau 12 : Quelques renseignements sur les principales cultures

légumières p.X

Tableau 13 : Rendement de production de quelques cultures de

saison et de contre

saison dans la Vallée Marianina et le PC 15 - Campagne

2002-2003 p.X

Tableau 14 : Fiches techniques de quelques cultures de contre

saison p.XI

Tableau 15 : Calcul d'indices de rentabilité du groupement

pratiquant de GCV avec

la BOA (Etude de cas) p.XII

Tableau 16 : Indices de rentabilité du groupement

pratiquant de GCV avec la BOA p.XIII

Tableau 17 : Calcul d'indices de rentabilité du groupement

ne pratiquant pas de GCV

(Etude de cas) p.XIV

Tableau 18 : Indices de rentabilité du groupement ne

pratiquant pas de GCV p.XV

Tableau 19 : Calcul de rentabilité de GCV, pour l'OTIV

Keta (Etude de cas) p.XVI

Tableau 20 : Récapitulation des crédits GCV de la

BOA dans l'Alaotra,

Campagne 2003 p.XVII

Tableau 21 : Récapitulation des crédits GCV de

l'OTIV dans l'Alaotra, Campagne 2003 p.XVII

LISTE DES ENCADRES

Encadré 1 : Quelques conversions relatives à la

quantification des graines p.10

Encadré 2 : Enoncé caractérisant la

dépendance des revenus des producteurs

vis-à-vis des ventes de céréales p.21

Encadré 3 : Définition des trois types de

crédits agricoles offerts par la BOA p.22

Encadré 4 : Faut-il bonifier les crédits agricoles

pour abaisser les taux d'intérêts ? p.30

Encadré 5 : Sur la question "Faut-il supprimer le FGM ?",

ils disent p.31

Encadré 6 : Résoudre les problèmes de

garantie matérielle par la caution solidaire p.33

Encadré 7 : Fonds de Commercialisation de Paddy: un moyen

de fidélisation

de paysans par les collecteurs p.40

Encadré 8 : Le Programme ARTA : pour la promotion de

l'accès au crédit des paysans p.42

LISTE DES CARTES

Carte 1 : Vue d'ensemble de la région d'Alaotra p.6

Carte 2 : Vue d'ensemble de la zone PC 15 - Vallée

Marianina p.7

RESUME

La Vallée Marianina et le PC 15 sont respectivement des

zones à haut potentiel rizicole. Ils produisent près de 24 000

tonnes de paddy par an. Pourtant, la vente des récoltes ne profite pas

à la grande masse des producteurs. Depuis la libéralisation de la

commercialisation de paddy à Madagascar, ces derniers se trouvent sous

l'emprise des collecteurs.

Le taux de pénétration des paysans aux

crédits formels y est faible avec 22,4% seulement. Pourtant, leurs

activités génératrices de revenu restent peu

diversifiées et les ressources de liquidité des paysans

dépendent fortement de la vente de paddy. Cette vente intervient

rapidement, pour la majorité d'entre eux, avant l'augmentation

même des cours en fin août.

Pour palier à ces problèmes, la banque

BOA-Madagascar et l'institut financière mutualiste OTIV ont

lancé, depuis juin 2003, le "microcrédit GCV" dans la

région d'Ambatondrazaka. Néanmoins, de nombreuses contraintes

restent encore à résoudre pour permettre à la

vulgarisation, voire pérennisation du microcrédit GCV dans la

dite région, en ne citant que : le faible niveau d'instruction des

paysans lequel conditionne leur motivation à contracter avec

l'institution financière formelle, le rejet de la caution solidaire et

la difficulté de constitution du fonds de garantie mutualiste par

certains, et l'insuffisance d'infrastructures de stockage

appropriées.

Instaurer un environnement agro-socio-économique

favorable à l'épanouissement des activités agricoles et

para-agricoles des paysans, favoriser l'autopromotion des Organisations

Paysannes à travers les renforcements de leur capacité, faciliter

l'accès au crédit de ces derniers en limitant les charges y

afférentes, et mieux responsabiliser les Associations de crédits

dans la gestion et minimisation des risques ; ce sont les principaux axes

d'orientation avancés pour la pérennisation du grenier commun

villageois.

SUMMARY

The Marianina Valley and the PC 15 are respectively zones with

massive rice cultivation potential. They produce up to 24 000 tons of paddy per

year. Yet, the sale of the harvests doesn't benefit to the large mass of the

producers. Since the liberalization of the paddy merchandising in Madagascar,

these last are under the ascendancy of the collectors.

Therein, the rate of peasants' penetration to the formal

credits is pathetic with, only, 22,4%. However, their generating income

activities remain a little varied and the peasants' liquid assets resources

tremendously depend on the paddy sale. This sale promptly intercedes, for most

of them, before the rise of the courses in the end of August.

To land to these problems, the bank BOA-Madagascar and the

financial mutual institute OTIV have launched, since June 2003, the Community

Crain Storage Facilities credit in the area of Ambatondrazaka. Nevertheless,

plenty of constraints awaits for solution to allow the popularization as yet,

or even the perpetuation of the Community Crain Storage Facilities credit in

the so-called region, while only mentioning : the frail instruction level of

the peasants which designs their incentive to contract with the formal

financial institution, the dismissal of bound guarantees and the difficulty of

constitution of the mutual guarantee fund, and the suitable storage

infrastructures insufficiency.

To establish an economic agro-social environment that is

favourable to the blossoming of the agricultural and para-agricultural

activities of the peasants, to enhance the self-promotion of Farmers

Organizations through the backings of their capacity, to facilitate the access

to the credit of these last while limiting related loads, and better making the

credits Associations aware of their responsibilities in risks management and

minimization ; these are the main axes of orientation for the perpetuation of

the Community Crain Storage Facilities.

Key words :

Poverty ; paddy ; rural credit ; community crain storage

facilities ; secure ; self-promotion

INTRODUCTION

A la fin du deuxième millénaire, Madagascar est

classé, selon les normes internationales en vigueur, parmi les pays les

plus pauvres du monde. Des documents officiels récents expliquent cette

situation par une longue période de faible croissance économique,

un niveau d'investissement insuffisant et un taux de croissance

démographique relativement élevé par rapport à la

croissance économique3. La pauvreté à

Madagascar est surtout l'image du sous-développement de la

population en milieu rural, laquelle constitue 85 pour cent des

malgaches4. Le faible niveau d'instruction, la manque d'information,

la non-maîtrise du marché, la dégradation des

infrastructures, la difficulté d'accès au crédit, etc.

caractérisent cette dernière. C'est pourquoi l'Etat, depuis 2002,

a pris l'initiative de se lancer dans de grandes réformes

économiques.

La politique du Gouvernement part désormais des trois

axes d'orientation retenus dans le Document de Stratégie de

Réduction de la Pauvreté ou DSRP, dont : (i)

l'amélioration des performances économiques, en y faisant

participer les pauvres, (ii) le développement des services sociaux de

base (éducation, santé, etc.) et, (iii) la mise en place d'un

cadre institutionnel favorable à la croissance économique et

à la réduction de la pauvreté.

A cet effet, pour que la croissance puisse

véritablement profiter aux paysans, ces derniers doivent eux-mêmes

participer à la création de richesse. L'augmentation de la

productivité agricole, la promotion des petits investissements en zones

rurales et, notamment, le partenariat entre les groupements paysans et le

secteur privé constituent ainsi les priorités du Ministère

de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Elevage.

Créer de richesses n'est pourtant pas suffisant ; il

faut également savoir la gérer efficacement.

Ceci implique une meilleure maîtrise du cycle de marché -

notamment le prix d'achat et de vente des produits - par les paysans, une

capacité de se mesurer avec les acheteurs et une bonne gestion de

trésorerie. A Ambatondrazaka, principal grenier à riz du pays,

des riziculteurs vendent habituellement une grande partie de leur paddy

dès le début de la période post-récolte. Les cours

sont pourtant assez bas en ce moment que les coûts de production ne

soient très faiblement couverts. Malgré ainsi l'étendue

des surfaces cultivables dans la région, la riziculture ne donne pas un

réel avantage pour la plupart des producteurs. La

diversification des ressources financières des

ménages - à travers le développement des

activités génératrices de revenus et la mise en place de

systèmes de financement adaptés - serait une issue pour sortir de

ce problème.

3 Entre 1988 et 2000, le taux d'accroissement

annuel de la population malgache est de 2,8% tandis que celui de croissance

économique était de 2,2%. Le taux d'inflation a atteint

annuellement 16,9% durant la période. Document de Stratégie de

Réduction de la Pauvreté - Version complète, avant

l'atelier national de novembre 2001.

4 Au moins, 75% des pauvres à Madagascar

sont des agriculteurs et, en particulier, 70% des pauvres sont des petits

exploitants agricoles, c'est-à-dire des paysans qui exploitent des

parcelles de moins de 2 ha. 67% des malgaches sont des petits agriculteurs. Par

ailleurs, 80% des agriculteurs, mais surtout 90% des petits agriculteurs,

vivent en dessous du seuil de pauvreté; de revenu annuel

inférieur à 736 000 fmg, soit 90 dollars. RAPPORT NATIONAL SUR LE

DEVELOPPEMENT HUMAIN : Le rôle de la gouvernance et de la

décentralisation dans la réduction de la pauvreté.

Madagascar : PNUD, 2000.

Dans le cadre de la concrétisation des programmes

inscrits dans le volet "Développement Rural" du DSRP, des

activités mettant en synergie les fonctions des diverses intervenants en

milieu rural - dont les ministères, les Circonscriptions de

l'Agriculture et autres divisions administratives décentralisées,

les institutions financières, les opérateurs commerciaux, les

Organismes nongouvernementaux et, enfin les paysans producteurs - sont à

quêter. L'objectif est que chacun puisse tirer profits de la

coordination des opérations sans qu'il y ait ni dominants ni

dominés.

La vulgarisation du "microcrédit grenier commun

villageois (microcrédit GCV)", appelé également

"crédit de stockage" ou "Community Crain Storage

Facilities" en anglais, paraît répondre à tous ces

critères : en stockant leur paddy dans un entrepôt fiable

jusqu'à ce que leur cours augmentent, et en utilisant ces produits comme

garantie, les agriculteurs peuvent accéder à des ressources

financières avant de vendre leur production. Les prêts obtenus

serviront à des fins productifs. La commercialisation des produits va

être facilitée par la réhabilitation des routes nationales

reliant le fivondronana d'Ambatondrazaka aux autres régions de

l'île. Ceci offre également une sécurité alimentaire

aux paysans, qui peuvent prélever de quoi subsister sur leur stock

pendant la période de soudure.

Seulement, beaucoup de paysans sont souvent sceptiques

face à des innovations qu'on leur apporte, ou les adoptent

difficilement, notamment en matière de crédit bancaire. En outre,

le développement de microfinancement en milieu rural reste jusqu'ici une

opération délicate, d'autant plus que la question

d'amélioration de la sécurisation de crédit constitue le

principal objet de débat au niveau des Institutions

financières.

Afin de résoudre ces problèmes, cette

étude aide à comprendre les raisons susceptibles de compromettre

la mise en oeuvre voire la pérennisation du produit "microcrédit

GCV" dans les zones PC 15 et Vallée Marianina du Fivondronana

d'Ambatondrazaka. Au terme de l'étude doivent ressortir des

stratégies visant au développement de ce type de crédit et

à la préservation des risques de non-recouvrement, et contribuant

à la lutte contre la pauvreté en milieu rural.

Le présent document comporte trois grandes parties :

La première partie est consacrée aux

explications de la méthodologie. Elle concerne à la fois les

recherches effectuées au cours de la pré-enquête, les

préparations et le déroulement des enquêtes menées

auprès des paysans et autres personnes ressources et, l'analyse des

informations recueillies.

Dans cette même partie sont aussi exposées les

contraintes limitant le bon déroulement du

La deuxième partie est axée sur l'analyse

proprement dite des résultats de recherches. L'observation des

systèmes de production des paysans va permettre de comprendre les

comportements de ces derniers vis-à-vis des institutions

financières. Les portées et limites des différents

éléments conditionnant la pratique du grenier commun villageois,

ainsi que les différents risques de non-recouvrement des prêts GCV

par les clients, y sont aussi approfondis.

Enfin, des axes d'orientation sont avancés dans la

dernière partie. Ils cherchent à la fois à

améliorer les instruments financiers pouvant contribuer à la

sécurisation du crédit GCV de la banque, et à offrir aux

paysans des environnements socio-économiques favorables pour la

sécurisation de leur revenu, donc pour assurer

l'échéance.

I. METHODOLOGIE

1. La pré-enquête

Il s'agit de recueil d'informations à partir des quelles

sont formulés les hypothèses de travail.

1.1. Réunion-discussion de groupe et interview des

responsables locaux

Cette idée d'étude sur le microcrédit GCV

dans la Vallée Marianina et le PC-15, est née suite à des

discussions avec des groupes de paysans lors de la prestation de

services5 qu'on avait effectuée auprès du Bureau

d'étude BRL, à Ambatondrazaka, en novembre et décembre

2002.

C'était à partir de ce moment qu'on a

commencé à interroger des personnes compétentes, au

courrant des problèmes socio-économiques des paysans locaux :

comme des épiciers, des paysans riziculteurs, ainsi que des responsables

locaux dont ceux du bureau d'études BRL et de la DIRDR Ambatondrazaka.

Le but de ces interviews était de recueillir des éléments

de réflexion, utiles à la détermination du thème de

mémoire et à la conduite de l'étude.

1.2. Dépouillement de documentation

Des ouvrages, des rapports d'activités, des rapports

d'atelier ainsi que des périodiques ont été

consultés. Ils sont surtout relatifs d'une part, à la

région d'Alaotra dont le développement agricole, le flux du

marché et l'évolution de la micro crédit et d'autre part,

à la sécurisation des crédits. Des documents sur les

greniers communs villageois sont aussi étudiés.

Outre les documents imprimés, des recherches par internet

ont été menées.

1.3. Poursuite des ateliers sur la microfinance

Les ateliers thématiques portant le thème global

"Promotion et développement des services de proximité, en

tant qu'outil privilégié de réduction de la

pauvreté", organisés par l'Association Professionnelle des

Institutions Financières Mutualistes (APIFM) et l'Association des

Institutions de Microfinance non mutualistes (AIM) les 16 et 17 juin 2003

à l'Espace Dera - Antananarivo, ont permis d'enrichir nos connaissances

sur les Institutions de microfinance présentes à Madagascar,

leurs activités et prépondérances.

C'était aussi une occasion de rencontre et de

discussion avec quelques responsables de réseau CECAM de Bongolava et

d'Antsirabe sur le déroulement des GCV dans leurs régions

respectives.

5 Il s'agit des enquêtes menées

auprès des paysans pratiquant les cultures en semis direct, sous

couvertures mortes ou vives. Elles ont pour objectifs de bien connaître

la structure de l'exploitation de ces paysans et de comprendre les

différents facteurs contraignant la pérennisation de ces

techniques.

2. Investigations sur terrain

Les travaux de recherches effectués dans la

région d'Ambatondrazaka ont duré 49 jours, de 28 juin au 15

août 2003. La date d'investigation a été prévue pour

coïncider avec la période de postrécolte à Alaotra

afin de pouvoir constater l'état des lieux de la filière riz et

les mouvements des paysans durant ces moments.

Une enquête agro-socio-économique est menée

auprès de 108 paysans, répartis dans les communes d'Ilafy,

d'Ampitatsimo, d'Ambatondrazaka II et de Feramanga Nord.

L'objectif global de cette étude est de

déterminer les conditions de la mise en place de

microcrédit GCV dans les régions d'Ambatondrazaka.

Les objectifs spécifiques sont :

> d'identifier et de comprendre les comportements des chefs

d'exploitation envers les institutions financières;

> de connaître les flux de paddy au niveau des

ménages au cours de l'année;

> et, d'évaluer la nécessité

d'instauration de crédits GCV dans les régions suivant les

contextes locaux.

6

Carte 1 : Vue d'ensemble de la région

d'Alaotra

Carte 2 : Vue d'ensemble de la zone PC15 -

Vallée Marianina

2.1. Des questionnaires relatifs aux objectifs de

l'enquête

Les questionnaires ont été établis en

fonction des objectifs sus-cités. Les principales rubriques

étudiées sont :

- Le niveau d'instruction du chef d'exploitation,

- La composition de l'unité familiale,

- Le niveau d'utilisation de la main d'oeuvre salariée aux

activités agricoles,

- Le niveau d'équipement agricole,

- La répartition des modes de faire-valoir des terres,

- Les principaux systèmes de cultures et d'élevages

de l'exploitation,

- Les activités para-agricoles du ménage,

- Les relations de l'exploitant avec le marché,

- Les relations de l'exploitant avec les institutions

financières, les prêteurs informels et les

organisations de développement rural,

- L'attitude de l'exploitant vis-à-vis du

"microcrédit GCV",

- L'économie du ménage de l'exploitant,

- Les fiches techniques des cultures saisons et

contre-saisons.

2.2. Une méthode d'échantillonnage

stratifiée pour une meilleure représentativité de la

population

Compte tenu des grandes disparités entre les paysans

sur le plan revenu en paddy, on a choisi la méthode

d'échantillonnage stratifiée. Le but est que toutes les classes

sociales de paysans soient représentées dans l'échantillon

et ce, suivant leur taux respectif par rapport à l'effectif total de la

population6.

A cet effet, on a découpé la population en trois

strates plus ou moins homogènes suivant le niveau de revenu annuel en

paddy des ménages, avec les listes électorales mises à

jour en novembre 2002 à l'appui. Deux paysans par fokontany, connus par

leur ancienneté dans la région, sont appelés lors de cette

étape.

Ce n'est après qu'on a procédé aux

tirages au sort aléatoires pour la constitution de l'échantillon.

Le nombre d'enquêtés par fokontany est relatif à l'effectif

de la population de ce même fokontany et le taux d'échantillonnage

est de 10%.

2.3. Collecte des données par entretiens en

tête-à-tête avec les paysans

Des familles autochtones ont accepté d'assurer les

hébergements durant les travaux d'investigation. L'acquisition d'un

vélo tout terrain a facilité les nombreux déplacements. En

moyenne, trois enquêtes par jour ont été

effectuées.

6 Ici, la population est définie comme

étant l'ensemble des chefs d'exploitation de la zone d'enquête.

Le questionnaire est rempli au cours d'un

tête-à-tête avec le paysan enquêté. Chaque

entretien était introduit par l'explication brève de l'objet de

l'enquête et le plan du questionnaire. Le système de crédit

et d'épargne des institutions financières ainsi que celui du

microcrédit GCV sont exposés en cours.

2.4. Entretiens avec des dirigeants d'institutions

publiques et privées

En dehors des enquêtes menées auprès des

paysans, des institutions concernées, de manière directe ou

indirecte par le thème de l'étude, sont aussi contactées.

Ce sont : la banque BOA, l'OTIV, les Programmes ARTA et LDI, le Bureau

d'étude BRL Madagascar, le Projet BVLAC, le Ministère de

l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP), et des Institutions

décentralisées du MAEP.

3. Saisie et analyse des données

collectées sous Excel

Les données sont traitées sous le logiciel

informatique Microsoft Excel. Un code d'identification est attribué

à chaque paysan afin d'éviter la saisie de leur nom et leur

origine à chaque changement de feuille de calcul :

PC-XYZ pour les enquêtés du PC 15,

VM-XYZ pour ceux de la Vallée Marianina.

X, Y et Z sont des nombres entiers naturels appartenant à

[0; 9].

Outre les éléments relatifs à

l'unité de production des paysans, l'analyse a permis également

d'identifier les points de vue des paysans sur la banque BOA, l'OTIV, le

microcrédit GCV, ainsi que leur niveau de dépendance sur le

crédit informel.

4. Problèmes rencontrés lors des

investigations

Au cours des travaux d'investigation, quelques difficultés

ont entaché le bon déroulement de l'enquête :

4.1. Des attitudes de réserves dès question

de "crédit"

Préoccupés par leurs travaux, certains paysans

ne sont pas disposés à répondre immédiatement

à l'enquête. On devait ainsi prendre de rendez-vous afin qu'il

puisse libérer leur temps pour l'entretien.

Par méfiance, d'autres ont pris de temps pour accepter,

surtout que le thème porte sur le "crédit" (d'où,

"argent") et la "banque", comme le cas de trois paysans à Ilafy.

4.2. Des réactions d'apparence par quelques paysans

Par peur de se faire mal juger sur leurs réponses,

certains enquêtés ont adopté un comportement d'apparence en

faisant des réponses qu'ils jugent appréciables. C'était

notamment quand on leur a demandé leur point de vue sur les institutions

financières et le microcrédit GCV. Pour pallier ces

problèmes, il a fallu tourner les questions sous forme de

recoupement.

4.3. Des réticences à des questions

jugées "délicates" par l'enquêté

Des paysans craignent que leurs réponses ne soient

utilisées contre eux. On a dû les rassurer plusieurs fois de

l'utilisation des informations recueillies pour qu'ils dévoilent la

surface de leur propre rizière ou de leur revenu sur la production et

vente de boisson alcoolique artisanale.

Deux fiches d'enquêtes ont dû être

invalidées lors de l'analyse des données compte tenu des

contradictions observées sur les chiffres.

4.4. Des difficultés sur l'évaluation de la

quantité de produits récoltés

A l'opposé des entreprises agricoles, l'absence de

tenue de compte d'exploitation par les paysans ne facilite pas

l'établissement du tableau de leur solde de trésorerie. De plus,

ils quantifient rarement leur récolte; ce qui a compliqué le

calcul des rendements, notamment pour les produits sur

tanety7 et baiboho8.

Le comptage de sacs et l'utilisation d'autres instruments de

mesures typiques, comme le "vata" 9 et le

"kapoaka"10, étaient les meilleurs moyens

d'estimation de leur récolte. On les convertit après en

tonnes.

Encadré 1 : Quelques conversions relatives

à la quantification des graines

|

1 vata de paddy

1 vata de riz blanc 1 kg de riz blanc

1 vata de haricot sec

|

= 13.50 kg en paddy

= 9.45 kg en riz blanc

= 15.65 kg en riz blanc

= 3.5 kapoaka en riz blanc

= 70 kapoaka = 17.50 kg

|

Source: Auteur - Août 2003.

Le tableau 12 de l'Annexe 3 présente également la

masse volumique de graines de quelques cultures légumières.

7 On désignera comme parcelle de

tanety les champs situés sur les pentes et les sommets

des collines.

8 Les terres de baiboho

évoquent deux réalités. Dans la moitié occidentale

du pays, il s'agit des zones basses humides, voire sous inondation

périodique, cultivées à la décrue. Ailleurs, ce

terme désigne des terres en lisère latérale des

rizières de vallon, aux sols argilo-limoneux et rarement

desséchés, portant des cultures intensives de légumes ou

taro. L'état des campagnes malgaches en 1995 - Projet MADIO, mai

1996. Page 22.

9 Un bidon d'huile de 20 litres utilisé pour

quantifier le paddy.

10 Une boîte de lait concentré de 1/3

litre utilisée pour la quantification des grains.

Conclusion partielle

Il est évident que dans un pays comme Madagascar,

où plus de 85 % de la population active travaillent dans le secteur de

l'Agriculture, et où la priorité affichée par les

autorités et soutenue par les bailleurs de fonds internationaux porte

sur la lutte contre la pauvreté que l'on sait majoritairement

concentrée dans les zones rurales, les enquêtes menées

auprès des paysans constituent des moyens très indispensables.

Elles nous permettent, en effet, d'apprendre et d'étudier le fondement

des problèmes bloquant leur développement.

Pour s'y faire, on a essayé de réaliser cette

mission dans de bonnes conditions possibles, depuis la phase de

préparation, d'investigations proprement dites à Ambatondrazaka,

jusqu'aux traitements informatiques des données recueillies.

Malgré des difficultés connues lors de

l'entretien avec des minorités d'enquêtés, les objectifs

fixés avant l'élaboration des questionnaires sont atteints

grâce aux expériences acquises lors des différents stages

de recherche organisés antérieurement par l'Ecole

Supérieure des Sciences Agronomiques.

II. RESULTATS OBTENUS

1. Typologie d'exploitation basée sur le revenu

annuel brut en paddy du ménage

Au vu des objectifs de l'enquête, une typologie des

ménages est élaborée. Trois classes de ménages sont

ainsi définies suivant leur revenu annuel brut en paddy et puis, leur

solde de trésorerie annuel :

I1 CLASSE 1 : Les ménages dont le revenu annuel brut en

paddy est supérieur ou égal à 25 tonnes, I1 CLASSE 2 : Les

ménages dont le revenu annuel brut en paddy varie de 10 à 24,9

tonnes,

I1 CLASSE 3 : Les ménages dont le revenu annuel brut en

paddy se trouve inférieur à 10 tonnes.

Dans les régions d'Ambatondrazaka, le paddy constitue

le principal critère concrétisant le niveau social des paysans.

Il assure en grande partie les dépenses d'exploitation et surtout hors

exploitations.

A cet effet, la probabilité pour qu'un paysan mette en

gage une partie de ses récoltes augmente théoriquement avec sa

disponibilité en paddy. Dans la pratique, cette hypothèse ne

pourrait pas toujours être vraie, surtout qu'on parle ici de

crédit rural. Des paysans disposant plusieurs tonnes de paddy

penseraient avoir suffisamment d'épargne en nature pour se lancer encore

à un endettement. Ceux qui n'en ont que peu pourraient à leur

tour se recourir au microcrédit GCV pour mieux conserver et capitaliser

même leur dit épargne.

C'est pour ces raisons que l'on a pris le "revenu annuel brut

en paddy" comme principal critère de la stratification typologique. Le

"solde de trésorerie", qui prescrit le besoin en crédit

extérieur, est pris comme critère secondaire.

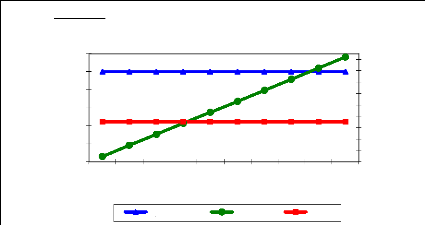

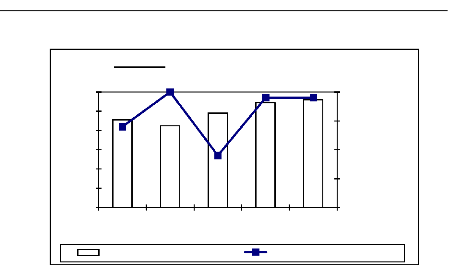

Figure 1: Répartition typologique

de

la population (%)

CLASSE 1

14,2

|

CLASSE 3

50,9

|

|

CLASSE 2

34,9

|

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3

Source: Auteur/ Enquêtes auprès des

paysans - Août 2003.

1.1. Classe 1 nettement dominée par les paysans du

PC 15

Avec une production moyenne annuelle de 44,5 tonnes par

ménage, les paysans du PC 15 représentent 86,6% dans la classe 1.

Ils sont aussi dominants dans la classe 2 dont 20,8% par rapport à

l'ensemble de la population. Les exploitants du PC 15 ont en effet

bénéficié de l'irrigation via du barrage de Bevava. Les

surfaces rizicoles par ménage y sont assez étendues - pouvant

atteindre les 20 ha - avec un rendement par hectare supérieur, de

l'ordre de 3,2 tonnes/ha.

Dans la Vallée Marianina, seules les rizières de

la rive gauche11 peuvent jouir de l'irrigation du canal. La grande

partie des surfaces dépend de la pluie, et le rendement y est de 2,9

tonnes à l'hectare.

Enfin, plus de la moitié des exploitants se trouve dans

la classe 3. Leur répartition suivant les zones PC 15 - Vallée

Marianina est plus ou moins équitable tant au niveau effectif que

production de paddy.

Tableau 1: Répartition typologique par

zone d'enquête

|

CLASSE

|

Zone

|

Taux (%)

|

Production moyenne de paddy

par ménage

(t/an)

|

|

CLASSE 1

|

PC 15

|

12,3

|

44,5

|

|

VM

|

1,9

|

32,1

|

|

CLASSE 2

|

PC 15

|

20,8

|

16,6

|

|

VM

|

14,2

|

15,8

|

|

CLASSE 3

|

PC 15

|

24,5

|

4,7

|

|

VM

|

26,4

|

4,9

|

|

Ensemble

|

100,0

|

14,2

|

Source: Auteur/ Enquêtes auprès des

paysans - Août 2003.

1.2. Fortes inégalités sur les soldes de

trésorerie

L'analyse des budgets des ménages a permis de donner

une vision synthétique de la situation économique des

exploitants. Si les classes 1, minoritaires qu'elles soient, expriment des

soldes annuels de l'ordre de 20 millions de fmg, on a constaté que 40,7%

des classes 3 ont des restes inférieurs à 50 000 fmg. Par rapport

à l'ensemble de la population, ce cas touche 28,3% des paysans. La

moyenne pondérée est de 5 millions de fmg pour l'ensemble des

exploitants; un montant proche de celui des classes 2, d'après la figure

qui suit.

11 Les rizières se trouvant à gauche du

canal d'irrigation via du barrage de Bevava.

14

Figure 2: Soldes de trésorerie des

ménages (Fmg/an)

0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000

Solde (Fmg/an)

Ensemble CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3

4 970 564

CLASSE

Source: Auteur/ Enquêtes auprès des

paysans - Août 2003.

2. Caractéristiques des exploitants

Les principaux facteurs de production dans l'agriculture sont

la terre, l'équipement agricole et la force de travail disponible.

Compte tenu de la faible mécanisation dans les régions

d'Ambatondrazaka12, les modalités d'accès à la

terre et à la main d'oeuvre sont les principaux critères

discriminants entre les exploitations agricoles.

2.1. Importance de métayage : un des freins à

l'accès au crédit agricole

Des inégalités très nettes sont

enregistrées dans la répartition foncière. Plus de tiers

des paysans travaille sur une surface rizicole moins de 3 ha par ménage.

La superficie moyenne est de 2,1 ha dans la classe 3. De cette dernière,

seules les 1,2 ha qui sont en mode de faire-valoir direct. 34,3% des

rizières utilisées sont acquis par location et/ou par

métayage à mi-fruit. Enfin, environ 7,4% des surfaces en

propriété est, soit mis en sous-traitement par son

éloignement ou insuffisance des moyens d'exploitation, soit

inexploitable par inondation ou ensablement.

Les surfaces agricoles moyennes utilisées par les

exploitants de la région sont de 5 ha pour les rizières et 0,9 ha

pour l'ensemble de tanety et baiboho cultivables.

Le faible accès à la terre des petits

producteurs et l'importance de métayage et de location forment un

handicap pour leur transition vers l'économie de marché. Elles ne

permettent pas l'investissement à long terme en constituant un frein

à l'accès au crédit bancaire. En effet, les banques ne

disposent d'aucune garantie matérielle de recouvrement, à part

les charrues attelées de faible valeur marchande.

Le crédit accordé à un paysan n'est pas

fonction de la valeur des biens qu'il présente comme garantie; mais il

est certain qu'un petit producteur ne possédant que des biens peu

significatifs ne bénéficiera pas de crédit à long

voire à moyen terme. Cela oblige la grande majorité

12 En 2000, le nombre de tracteurs à

Ambatondrazaka est de 117, et les charrues attelées de 7 264, pour les

31 500 ha de rizières cultivables existantes. Monographie des

régions d'Ambatondrazaka et d'Andilamena - DIRDR Circonscription de

l'Agriculture Ambatondrazaka, 2001.

des paysans d'Ambatondrazaka à se limiter à la

culture de subsistance, à la diversification des cultures sur des petits

périmètres de baiboho et de tanety, et à

l'utilisation des petits outillages sans procéder à

l'intensification des cultures.

2.2. Des salariés à la récolte

nécessitant 235 000 fmg et 334 kg de paddy par ha de rizière

Dans les conditions de sous-équipement, la force de

travail constitue avec la terre, le principal facteur de production agricole.

Sa mobilisation dépend des ressources disponibles des exploitants, aussi

bien humaines que financières. Elle est de trois formes :

- la main d'oeuvre familiale disponible à l'agriculture

;

- la main d'oeuvre salariée permanente et temporaire,

nécessaire pour réaliser un certain

nombre de travaux spécialisés dont la main d'oeuvre

familiale ne possède pas la maîtrise ;

- enfin, l'entraide qui est peu fréquente dans la

région mais peut jouer quand même un rôle non

négligeable d'apport en travail.

Malgré la mobilisation massive de la main d'oeuvre

familiale, les paysans sont toujours contraints de faire appel à des

salariés, notamment en périodes hautes de cycle cultural

(repiquage, sarclage, récolte, mise en meule et piétinement des

moissons en riziculture). Dans l'ensemble, 67,2% de la taille nette de la

famille - main d'oeuvre salariée permanente comprise - seulement

constitue en fait les actifs familiaux ; et ceux qui sont disponibles aux

travaux d'agriculture ne font que 47,7%.

Les tableaux suivants développent les dépenses

d'exploitation sur la main d'oeuvre salariée temporaire au cours d'une

campagne de riziculture à Ambatondrazaka :

Tableau 1 : Dépenses sur la MOS

temporaire durant la pré-récolte

|

Mois

Itinéraire

technique

Classe

1

Classe 2 Classe 3 Ensemble Taux

(%)*

|

Nov-déc

|

Nov-déc

|

Déc-jan

|

Déc-jan

|

Déc-jan

|

Déc-jan

|

Fév

|

|

LABOUR

(Fmg/ha)

|

CANALISATION

(Fmg/ha)

|

HERSAGE

(Fmg/ha)

|

DIGUETTE

(Fmg/ha)

|

ARRACHAGE

(Fmg/ha)

|

REPIQUAGE

(Fmg/ha)

|

SARCLAGE

(Fmg/ha)

|

|

95 875 97 542 144 661

|

21 852

30 321

22 967

|

127 903

87 674

128 453

|

28 948

12 061

26 529

|

36 397

33 627

45 334

|

144 926

134 886

134 418

|

92 293

72 898

63 739

|

|

119 319

|

25 366

|

114 747

|

22 592

|

39 356

|

136 150

|

73 271

|

|

46,2

|

16,0

|

36,8

|

28,3

|

84,0

|

95,3

|

58,5

|

* Pourcentage des exploitants faisant appel

à la MOS temporaire

Source: Auteur/ Enquêtes auprès des

paysans - Août 2003.

Tableau 2: Dépenses sur la MOS temporaire

à la récolte

|

Mois Itinéraire technique

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Ensemble Taux

(%)*

|

Mai

|

Mai

|

Juin

|

Juin

|

|

COUPE

|

MISE EN MEULE

|

PIETINEMENT

|

TRANSPORT

|

|

Fmg/ha

|

Kg de

paddy/ha

|

Fmg/ha

|

Kg de

paddy/ha

|

Fmg/ha

|

Kg de

Fmg/ha

paddy/ha

|

Kg de

paddy/ha

|

|

116 276

103 135

114 202

|

63,0

65,3

67,8

|

72 900

68 750

66 039

|

112,3

109,3

104,3

|

52 693

39 315

94 059

|

119,8 62,7 66,5

|

61 442

52 778

47 864

|

0,0 82,9 95,9

|

|

110 575

|

65,5

|

67 514

|

108,2

|

72 312

|

80,1

|

51 973

|

88,7

|

|

81,1

|

63,9

|

25,4

|

18,8

|

* Pourcentage des exploitants faisant appel

à la MOS temporaire

Source: Auteur/ Enquêtes auprès des

paysans - Août 2003.

Il faut remarquer qu'à la récolte, les

salariés temporaires sont payés en liquide en plus des

quantités de paddy qu'on leur doit céder. Le travail de mise en

meule y fait exception, pour lequel l'employeur peut payer les salariées

soit exclusivement en nature (82,3% des cas), soit en espèce.

Ainsi, de la récolte au transport de

paddy jusqu'au village, la main d'oeuvre salariée coûte

en tout une somme de 234 860 de fmg et 333,5 kg de paddy par

hectare de rizière exploitée, au paysan.

Toutefois, ce dernier n'est pas obligé d'appeler des

salariés pour chaque itinéraire technique pour des raisons

suivantes :

? Insuffisance de moyens financiers

? Faible production n'exigeant pas trop de tâches

? Existence d'entraide entre famille

? Main d'oeuvre familiale assez nombreuse ?

Disponibilité de moyens matériels pour le piétinement et

le transport des produits

2.3. Vente de paddy : principale source de liquidité

des paysans

A part la commercialisation des produits maraîchers, et

quelques têtes de volailles en décembre pour certains paysans, les

revenus dus à la vente de paddy assurent la quasi-totalité des

dépenses d'exploitation et hors exploitation de ménage. Certains

paysans n'ont guère les moyens de retenir des stocks pour

spéculer la hausse des cours quelques mois après la

récolte, et le plus gros des ventes se fait rapidement dès le

mois de juillet.

Pour d'autres, il est probable qu'il s'agirait surtout de

ventes de détresse causées par un besoin impératif de

liquidité, alors que le prix du paddy est au plus bas dans

l'année. Plus d'un paysan vend également ses récoltes pour

dépenser rapidement l'argent perçu qui lui brûle les doigts

: achat de rhum, de bière, de billets pour des concerts et

séances vidéo-films, etc., sans prévoir de

réinvestissement pour la prochaine campagne de culture.

Seuls les exploitants de la classe 1 et une minorités de

la classe 2 arrivent à attendre la période de soudure pour

liquider leur surplus de production.

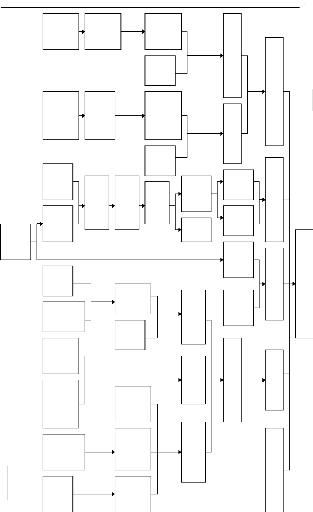

Qua ntite (Tonnes)

6,00

4,00

2,00

9,00

8,00

7,00

5,00

3,00

0,00

1,00

jan fév mars avr mai juin juil août sept oct nov

déc

Mois

Figure 3 : Vente mensuelle de paddy selon les

classes

(Quantité en tonnes)

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Ensemble

Source: Auteur/ Enquêtes auprès des

paysans - Août 2003.

Généralement, les principaux objets de la

vente de paddy, à part les besoins en produits de

première nécessité, durant la période

post-récolte sont les suivantes :

· En juin : - paiement de MOS temporaire utilisée

durant la récolte

- besoins pour la festivité durant la

fête nationale

· En juillet : remboursement des dettes auprès des

particuliers

· En août : - remboursement des dettes auprès

des institutions financières

- achat d'intrants pour les cultures

contre-saison

- paiement de MOS permanente

- location de rizières pour la prochaine campagne de

culture

· En septembre : participation à des obligations au

niveau familial comme exhumation,

circoncision et cérémonie de

mariage

Encadré 2 : Enoncé

caractérisant la dépendance des revenus des

producteurs

vis-à-vis des ventes de

céréales

"... plus le producteur dépend de la vente de

céréales pour obtenir des revenus monétaires -

c'est-à-dire moins il dispose de revenus alternatifs tels que les

cultures de rente, le bétail, le maraîchage ou autre culture de

contre saison, revenu de commerce ou de l'émigration, etc. -, moins il

sera libre dans sa stratégie de vente, ce qui le conduira à

pratiquer d'autant plus de ventes de surcommercialisation."

Source : FAO, 1990 in L'état des lieux de la

filière riz à Madagascar. ANTANANARIVO : UPDR, 1996. - Volume

2, 360 pages

2.4. Le marché de paddy dans la Vallée

Marianina, monopolisé par un seul collecteur

Depuis la libéralisation, les cartes professionnelles

de collecteur ne sont plus exigées et leurs zones d'action ne sont plus

limitées. A la suite de cette nouvelle politique, on constate une

désorganisation de la collecte et une multiplication de

collecteurs13 dans les régions d'Ambatondrazaka.

La suppression des prix planchers au producteur fait aussi partie

de la politique libérale. La loi de l'offre et de la demande

détermine ainsi le prix de paddy chez les producteurs.

Prix (F mg/kg)

1600

1400

1200

1000

400

800

600

200

0

jan fév mars avr mai juin juil août sept oct nov

déc

Mois

Figure 4 : Evolution des cours de paddy,

variété MK 34,

dans la Vallée Marianina et PC-15

(Année 2003)

V. M.

PC-15

Source: Auteur - Janvier 2004.

Le prix de paddy aux producteurs a légèrement

augmenté au cours de cette campagne de collecte 2003 par rapport

à celui de l'année pécedante14. Malgré

cela, dans la Vallée Marianina, la majorité des producteurs sont

à la merci du monopole d'un seul collecteur chevronné. Celui-ci

achète le paddy à très bas prix et fidélise les

paysans en leur accordant de crédit usuraire en nature durant la

soudure. Lui seul couvre toute la Commune d'Ilafy, en utilisant des

commissionnaires récrutés sur place et payés à 35

fmg par kilo collecté. Un commissionnaire rassemble entre 45 et 70

tonnes de paddy jusqu'à la clôture de la campagne de collecte en

mi-août.

Il est équipé de :

- un magasin de stockage de capacité de plus de 2 500

tonnes, bâti dans une grande enceinte situé à Fiherenana,

Fokontany Ilafy

- deux rizéries

- trois tracteurs à remorque

- deux camions lourds

- plusieurs bascules.

13 Les différents types de collecteurs

y sont actuellement : collecteurs riziers, collecteurs ambulants et tireurs au

vol.

14 En 2002, le prix moyen du kilo de paddy

acheté aux producteurs restait à 800 fmg de mai en juillet.

3. Les marchés financiers ruraux dominés

par les prêteurs informels

3.1. De problèmes de trésorerie en soudure,

conduisant au crédit usuraire "vary maintso"

Avant d'aborder le crédit formel, une brève

étude des mécanismes de l'usure, encore

très pratiqués dans les régions d'Ambatondrazaka, est

indispensable.

Les pratiques usuraires présentent les

caractéristiques suivantes :

- Le crédit reste individuel ;

- Les usuriers ne sont pas une catégorie

particulière de la population ; tous ceux qui ont un peu

d'argent, surtout durant la période de soudure, sont des

usuriers potentiels : commerçant, fonctionnaires (notamment les

instituteurs des écoles publiques), paysans aisés ;

- Le prêteur et l'emprunteur se sont connus depuis

plusieurs années ;

- Les formes sont de deux types : prêt d'argent ou

prêt en nature (paddy ou riz blanc) remboursé

en paddy, et prêt d'argent remboursé en argent

même ;

- Le système est souple : déblocage immédiat

de la somme demandée, négociation sur

l'échéance du remboursement et pas de dossier

à préparer à part un simple contrat par écrit ;

- Le coût de l'opération est extrêmement

élevé pour l'emprunteur, du fait de l'intérêt

payé pouvant atteindre 100% du capital. L'endettement usuraire peut

précipiter des familles dans la famine en les dépouillant de

leurs terres.

Le crédit informel touche presque la moitié des

paysans de la Vallée Marianina et ceux de PC-15. Parmi eux, 32,7%

emprunte pour la nourriture en soudure ; et 25% pour la réalisation des

travaux agricoles.

Il existe trois types de prêts selon leur objet :

a) Une exception, les prêts familiaux gratuits

Le montant des prêts familiaux dépasse rarement

50 000 fmg. Ces sommes ne sont pas destinées à des

investissements productifs. Ce sont des prêts de secours en cas de

maladie, de décès ou d'évènements imprévus.

Il n'y a pas de garantie matérielle exigée ni de contrat

écrit, et la durée du prêt est assez courte, au maximum

quelques mois.

Mais le recours à la famille n'est pas toujours possible,

celle-ci étant parfois aussi démunie que l'emprunteur dans le

besoin.

b) Les prêts "sociaux"

Les familles qui n'ont plus de riz au moment de la soudure, ni

de l'argent pour en acheter, sont obligées d'emprunter de quoi survivre.

Le coût exorbitant des médicaments ainsi que les obligations

sociales contraignent aussi les ménages à emprunter dans le

circuit usuraire. La figure suivante montre les pourcentages des paysans devant

acheter ou emprunter du riz après tarissement de leur stock.

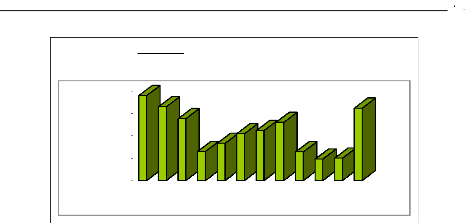

Figure 5 : Pourcentage des paysans

qui

achètent du riz blanc en soudure (En%)

DEC

FEV

NOV

30,0

MARS

AVR

OCT

SEPT

0,0

MAI

AOUT

JUIN

JAN

50,0

40,0

20,0

10,0

JUIL

Source: Auteur/ Enquêtes auprès des

paysans - Août 2003.

Dans la Vallée Marianina, 25 kg de riz blanc

emprunté au collecteur au mois de mars est remboursé 60 kg de

paddy à la récolte en juin, soit 180% en 4

mois.

L'emprunteur peut aussi vendre des quantités de paddy

sur pied à un usurier et à un prix très inférieur

à celui du marché au moment de la récolte (600 fmg le

kilo) ; c'est le fameux "vary maintso" à

Ambatondrazaka.

c) Les prêts de campagne

Beaucoup de paysans sont contraints d'emprunter pour

acquérir des semences, pour payer les repiqueuses ou appeler des

salariés quand la main d'oeuvre familiale ne suffit pas. La

majorité des classes 3 n'arrivent pas à garder de semences ou

à renouveler celles-ci pour la prochaine campagne de culture. 85 kg de

paddy prêté au collecteur en période de semis doit

être ainsi remboursé 160 kg à la récolte, soit

188,2% en 7 mois.

Certains prêteurs exigent comme garantie la mise en gage

de rizières ou de baiboho. La gage de rizière est, pour

les usuriers, la méthode d'accumulation de la terre la moins

coûteuse : si l'emprunteur ne peut rembourser sa dette à une date

convenue, le prêteur saisit la gage.

Le graphe suivant met en relief la relation des paysans de la

zone d'étude, avec les prêteurs formels et informels, et les

institutions financières.

Figure 6 : Relation des paysans avec les

institutions financières

6,9%

4,3%

35,3%

17,2%

12,1%

10,3%

0,9%

12,9%

BOA

OTIV

Opérateurs riziers (FCP) Programme ARTA Collecteurs

usuriers Particuliers usuriers Famille

Non concernés

Source: Auteur/ Enquêtes auprès des

paysans - Août 2003.

D'après cette figure, 25% des paysans sont

dépendants presque annuellement des usuriers, collecteurs ou

particuliers, parmi les quels le deux-tiers appartient à la classe 3.

Plus de la moitié de la population ne sont pas, par contre,

concernées par le prêt à intérêt ; soit, ils

vont recourir auprès de leur famille soit, ils n'empruntent jamais pour

diverses raisons.

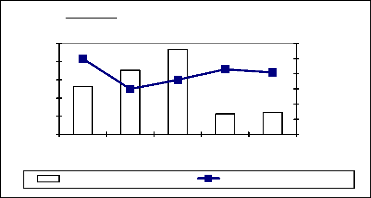

3.2. Crédit bancaire plus orienté vers les

Associations à Caution Solidaire

Avec un réseau bancaire particulièrement large,

la BOA entretient le principal dispositif de services financiers formels,

complets et opérationnels dans les régions d'Alaotra. Une agence

couvre tout le fivondronana d'Ambatondrazaka.

Depuis la fin des opérations "Financement du monde

rural ou FMR" (Voir Annexe 2, F.), les octrois de crédit direct aux

agriculteurs se sont fortement contractés. Les crédits sont

distribués sous deux formes :

- le crédit de faisance-valoir, destiné au

financement de la riziculture et se répartit en prêt

ACCS (Association de Crédits à Caution Solidaire)

et CACT (Crédit Agricole à Court Terme),

- le crédit de stockage ou crédit GCV.

|

Encadré 3 : Définitions des trois

types de crédits agricoles offerts par la BOA

~ Le prêt ACCS ou Association

de Crédits à Caution Solidaire est un prêt de

campagne, octroyé au groupement de producteurs sur la base des besoins

de financements d'une production "normé" (un itinéraire technique

standard est vulgarisé par les services de l'agriculture) et donc d'une

valeur équivalente par unité de surface cultivée. La

garantie est apportée par l'engagement de caution solidaire de chacun

des membres de l'association sur la totalité des sommes dues.

~ Le prêt CACT ou Crédit

Agricole à Court Terme, comme celui d'ACCS, est

également un prêt de campagne. A la différence du premier,

le CACT est un crédit individuel et dont les garanties sont

matérielles.

~ Enfin, le crédit GCV ou

Greniers Communs Villageois consiste à octroyer

à la récolte un prêt garanti par un stock de produit

entreposé dans un local commun à un groupement de paysans et

nanti au profit du prêteur.

Le montant prêté par kilo de paddy stocké,

appelé "quantum", est évalué à 80%

de la valeur du stock à la récolte. Le remboursement, 4 à

7 mois plus tard, est facilité par la progression des cours qui montent

généralement entre la récolte et la soudure.

|

Source: BOA - Août 2003.

Avant de s'approfondir sur le crédit GCV, les points de

vue des paysans sur la banque BOA, recueillis au cours des enquêtes, sont

présentés ci-après :

- La banque est loin, physiquement et socialement, des paysans

: les paysans empruntent éventuellement, quand ils arrivent à

monter un dossier de crédit mais n'y déposent jamais d'argent.

Pour certains, la BOA est encore liée à l'Etat, à qui ils

n'ont plus confiance ;

- Son image est ternie par des échecs antérieurs du

FMR durant lequel les paysans soit n'ont pas remboursé, soit ont subi

des poursuites judiciaires ;

- Les retards de déblocage des fonds, qui persiste

encore au cours de la campagne de culture 2002-2003, entraînent des

pertes en temps et en argent pour l'emprunteur par les va et viens du

village au siège de la banque à Ambatondrazaka. Ceux-ci

amènent ce dernier à se recourir auprès des usuriers pour

rattraper le repiquage ;

- Les formes de prêts restent très classiques et

les activités financées sont peu diversifiées. Or,

beaucoup de paysans de la classe 3 ne sont pas intégrés ni

intégrables dans l'organisation actuelle.

3.3. Le GCV : la seule forme d'Association liant

l'épargne et le crédit

Les options d'épargne monétaire dans les banques

ou les IFM sont rarement utilisées par les paysans. Ces derniers

préfèrent effectuer de l'épargne dans des biens

réels, qui est plus rémunératrice et porte moins de risque

de pertes causées par des crises macroéconomiques et de

l'inflation. L'épargne de précaution sous forme de

céréales et tubercules, et d'animaux joue un rôle important

dans la stabilisation des disponibilités et de la consommation des

ménages ruraux. Néanmoins, cela ne donne pas de solution au

faible accès au crédit de ces derniers.

A ce propos, le GCV est la forme la plus

originale d'association liant l'épargne et le

crédit. Elle vise en effet à sécuriser le

crédit octroyé à des agriculteurs, en s'appuyant sur des

contrats de stockage.

La vulgarisation du GCV à travers les sensibilisations

et explications de son fonctionnement seraient impératives étant

donné ses avantages méconnus par bon nombre de paysans ;

l'objectif est d'augmenter le taux de bancarisation des exploitants

agricoles.

Dans la région Alaotra, les agences BTM15

d'Amparafaravola et de Tanambe ont commencé à lancer le

crédit GCV à partir de 1998. Il n'est effectif à

Ambatondrazaka qu'en 2003, faisant bénéficier 21 clients de la

banque BOA et 26 clients de la caisse OTIV. Ces chiffres restent encore faibles

par rapport à ceux des rives Ouest et Sud-Ouest du lac (Cf. Annexe 5,

Tableau 20).

Quant au recouvrement, le taux était de 88,2% avant la