REPUBLIQUE DU CAMEROUN

REPUBLIC OF CAMEROON Peace - Work -

Fatherland

Paix - Travail - Patrie

*****************

****************

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

************

****************

UNIVERSITE DE DOUALA

THE UNIVERSITY OF DOUALA

***********

*******************

FACULTE DES SCIENCES

JURIDIQUES ET

POLITIQUES

FACULTY OF LAW AND POLITICAL SCIENCES

**************

Mémoire présenté en vue de

l'obtention du Diplôme de Master II en

Science Politique

Option : Sociologie Politique

Jean-Pierre Loïc NKULU ATANGANA

Titulaire d'une Maîtrise ès Science

Politique

Supervision de :

Janvier ONANA

Agrégé de Science Politique

Professeur

Titulaire

Sous la Direction de :

Serge Paulin AKONO EVANG

Docteur en Science Politique

Chargé de cours

Jury :

- Président : Monsieur Janvier ONANA

- Rapporteur : Monsieur Nicolas Junior YEBEGA NDJANA

- Membre : Monsieur Serge Paulin AKONO EVANG

PRESIDENTIELLES AU CAMEROUN DE 1992 A 2011

LE MONITORING DES ELECTIONS

Année académique 2012/2013

ii

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

AVERTISSEMENT

L'Université de Douala n'entend donner ni approbation,

ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Celles-ci

doivent être considérées comme propres à leur

auteur.

iii

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

DEDICACE

A Mes parents, Nsoé Atangana Janvier et

Mbia Mekongo Colette, le premier que ma reconnaissance

éternelle l'accompagne dans le royaume des morts et le second pour tous

les efforts consentis pour l'aboutissement de ce travail.

A Halimatou Youssoufa, pour sa patience.

A toute la famille Nsoé, en particulier

à Adotevi Adoko Dominique Thérèse Ange

épouse Mbarga Nsoé pour son soutien et

son accompagnement vers les chemins de la connaissance et pour tout ce qu'elle

a pu m'apporter.

iv

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

REMERCIEMENT

Je remercie profondément le Pr. Janvier Onana d'avoir

accepté superviser ce travail et le Dr. Serge Paulin Akono Evang,

d'avoir accepté de le diriger. Leurs contributions et réflexions

ainsi que chacune de leurs critiques et remarques ont été d'un

apport incalculable dans la conception ainsi que dans la réalisation de

ce modeste travail.

Je dois beaucoup aux conseils et échanges avec des

camarades de promotion notamment mon ami Joël Rodrigue Soli, Christelle

Tchinda Manka'a, ma délégué de promotion, Benogo Andela

Brice Cyriaque et aussi aux aînés académiques Luc Bekono

Nyimi, Fabilou, Steve Etogo, Max Zache Sinclaire Onambele, Martin Ibock Mbog,

Emerant Yves Omgba Akoudou de l'UCAC, Atangana Emmanuel Alain de

l'Université de Yaoundé 2, une pensée pieuse pour notre

camarade et ami décédé Jérôme Njegweha pour

le repos de son âme.

J'exprime ma profonde gratitude aux Dr. Jean Claude Atangana,

Jean Roger Abessolo Nguema, Hilaire Kamga, Patrick Toumba Haman pour leurs

précieux conseils.

M. et Mme Bukwalaké Alapa Philip, qui m'ont accueilli

durant ma formation, trouvez ici l'expression de ma reconnaissance.

M. Nsoé Atangana Henri Martin pour avoir permis que ce

rêve devienne réalité.

Les cadres de la Division des Affaires Juridiques et du

Contentieux du Ministère de l'Administration Territoriale et de la

Décentralisation, du Ministère des Relations Extérieures,

d'Elections Cameroon en particulier de la Cellule de Communication ainsi que

les responsables d'associations, d'ONG locales et internationales, du Service

National Justice et Paix.

Mme Viviane Toukombe, Responsable de l'Unité

Socio-Juridique de la Commission Diocésaine Justice et Paix de

Yaoundé, d'organismes internationales tels que l'Organisation

Internationale de la Francophonie, le Commonwealth soient sincèrement

remerciés d'avoir répondu à mes préoccupations de

recherche.

A tous mes frères et soeurs.

A mes enfants.

V

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

SOMMAIRE

AVERTISSEMENT I

DEDICACE III

REMERCIEMENT IV

INTRODUCTION GENERALE : 1

PENSER LE MONITORING COMME UN PHENOMENE POLITIQUE 1

PREMIERE PARTIE : 16

LA CONSTRUCTION SOCIOPOLITIQUE DU MONITORING DES ELECTIONS

PRESIDENTIELLES 16

CHAPITRE I : REGLES ET ENJEUX DU

MONITORING DES ELECTIONS

PRESIDENTIELLES 17

SECTION I : LE MONITORING DES ELECTIONS

PRESIDENTIELLES : UNE

PRATIQUE ENCADREE PAR DES REGLES NORMATIVES ET PRAGMATIQUES

17

SECTION 2 : LE MONITORING DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES : UNE

PRATIQUE STRUCTUREE PAR DES ENJEUX MULTIPLES 25

CHAPITRE II

: LES RESSOURCES ET LOGIQUES DU MONITORING DES

ELECTIONS PRESIDENTIELLES AU CAMEROUN 31

SECTION 1 : LES

TYPES RESSOURCES ET LES INSUFFISANCES DES ACTEURS

DU MONITORING DES ELECTIONS 31

SECTION 2 : LES LOGIQUES

CONTRASTEES DU MONITORING DES ELECTIONS

: LA DYNAMIQUE DE MISE EN OEUVRE DU MONITORING DES ELECTIONS

36

CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 50

DEUXIEME PARTIE : 51

USAGES ET EFFETS DE REALITE DU MONITORING DES ELECTIONS

PRESIDENTIELLES AU CAMEROUN 51

CHAPITRE 3 : LES USAGES

PLURIVOQUES DU MONITORING DES ELECTIONS

PRESIDENTIELLES 52

SECTION 1 : LES USAGES INTERNES DU

MONITORING DES ELECTIONS : CAS

DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DE 1992 52

SECTION 2 : LES

USAGES EXTERNES DU MONITORING DES ELECTIONS

PRESIDENTIELLES 61

CHAPITRE 4 : LES EFFETS DE REALITE DU

MONITORING DES ELECTIONS

PRESIDENTIELLES 70

SECTION 1 : LES MERITES DES MISSIONS DE

MONITORING DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES : ENTRE AMELIORATION DU PROCESSUS

ELECTORAL ET

STABILITE SOCIOPOLITIQUE 70

SECTION 2: LES LIMITES DU

DEPLOIEMENT DES MISSIONS DE MONITORING

DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES 80

CONCLUSION GENERALE 89

BIBLIOGRAPHIE 94

vi

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Extrait des lois organisant les

élections présidentielles au Cameroun depuis la loi N°92/10

du 17 septembre 1992 fixant les conditions d'élection et de

suppléance a la présidence de la République

modifiée et complétée par les lois N°97/020 du 09

septembre 1997 et 2011 et loi N°2011/013 du 13 juillet 2011 relative au

vote des citoyens camerounais établis ou résidents à

l'Etranger.

Annexe 2 : Les textes internationaux relatifs

au monitoring des élections

Annexe 3 : Décret N°92/277 du 17

septembre 1992 portant convocation du corps électoral en vue de

l'élection du président de la république,

décret N°97/160 du 12 septembre 1997 portant convocation

du corps électoral en vue de l'élection du président de la

république, décret N°2004/223 du 11

septembre 2004 portant convocation du corps électoral en vue de

l'élection du président de la république,

décret N°2011/277 du 30 août 2011 portant

convocation du corps électoral en vue de l'élection du

président de la république.

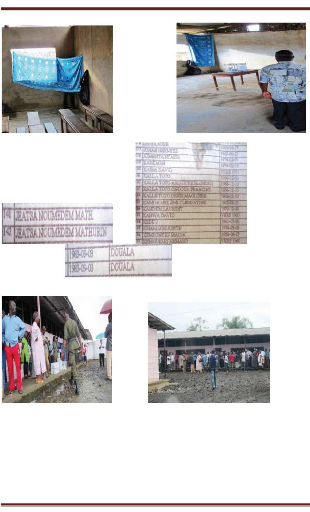

Annexe 4 : Décision

N°041/ELECAM/DGE du 15 septembre 2011 fixant l'organisation des bureaux de

vote à l'intérieur du pays et Arrêté

N°001/DIPL/CAB du 24 août 2011 fixant la liste des

représentations diplomatiques et des postes consulaires dans lesquels

sont organisées les opérations électorales relatives

à l'élection du président de la république en

2011et arrêté N°0000094/A/MINATD/DAP du 07 octobre 2011

réglementant l'exercice de certaines libertés et activités

à l'occasion de l'élection présidentielle du 09 octobre

2011 et liste des bureaux de vote pilote destinés aux électeurs

handicapés.

Annexe 5 : Liste des pièces pour la

constitution des dossiers de candidature à l'élection

présidentielle au Cameroun, candidats et résultats aux

élections présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011 et

liste des partis politiques ayant signé le code de bonne conduite

élaboré en prélude à la présidentielle du 09

octobre 2011. Annexe 6 : Liste des pièces constitutives

du dossier d'accréditation des observateurs et Liste des organismes

nationaux et internationaux ayant déployé des observateurs

électoraux aux élections présidentielles au Cameroun de

1992 à 2011.

Annexe 7 : Outils d'observation et

questionnaires d'enquête.

Annexe 8 : Cycle Electoral, extraits du code

de conduite de l'observateur et quelques images du scrutin présidentiel

du 09 octobre 2011.

vii

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

SIGLES ET ABREVIATIONS

1MA : Un monde avenir

ACCT : Agence de coopération culturelle

et technique ADD : Alliance pour la démocratie et le

développement AFP : Alliance des forces

progressistes

AMEC : Action pour la méritocratie et

l'égalité des chances

APDHAC : Association pour la promotion des

droits de l'homme en Afrique centrale

BIDDH : Bureau des institutions et des droits de

l'homme

CADEG : Charte africaine de la

démocratie, des élections et de la gouvernance

CADHP : Charte africaine des droits de l'homme

et des peuples

CE : Conseil de l'Europe

CE : Conseil électoral

CEEAC : Communauté économique des

états de l'Afrique centrale

CEL : Commissions électorales locales

CEMAC : Communauté économique et

monétaire de l'Afrique centrale

CENC : Conférence épiscopale

nationale du Cameroun

CENI : Commission électorale nationale

indépendante

CIRCPRE : Cercle international pour la promotion

de la création

CNC : Congrès national camerounais

CNC : Conseil national de la communication

CNDHL : Comité national des droits de

l'homme et des libertés

CNDHL : Commission nationale des droits de

l'homme et des libertés

CNS : Conférence nationale souveraine

CODESRIA : Conseil pour le développement

de la recherche en sciences en Afrique

CPF : Conseil permanent de la francophonie

Viii

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

CPP: Cameroon people's party

CRC: Children's rights Cameroon

DAJC : Division des affaires juridiques et du

contentieux

DEA : Diplôme d'études

approfondies

DGE : Direction générale des

élections

DIPESII : Diplôme de professeur de

l'enseignement secondaire 2ème grade

DUDH : Déclaration universelle des droits

de l'homme

ELECAM : Elections Cameroon

FSJP : Faculté des sciences juridiques et

politiques

FUC : Front uni du Cameroun

GC : Grand Cameroun

GERDDES-Cameroun : Groupe d'études et de

recherches sur la démocratie et le développement

économique et social

IEP : Institut d'études politique

IMET: International military education and

training

IDEA : Institut international pour la

démocratie et l'assistance électorale

IRIC : Institut des relations internationales du

Cameroun

LA DYNAMIQUE

LGDJ : Librairie générale de droit

et de jurisprudence

MANIDEM : Mouvement africain pour la nouvelle

indépendance et la démocratie MEC : Mouvement

des écologistes du Cameroun

MERCI : Mouvement pour l'émergence et le

réveil du citoyen

MINAT : Ministère de l'administration

territoriale

MINATD : Ministère de l'administration

territoriale et de la décentralisation

MINCOM : Ministère de la communication

MINREX : Ministère des relations

extérieures

MOE : Missions d'Observation Electorale

ix

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

MOETI-C : Mission d'observation de

élections de transparency international À Cameroun

MP : Mouvement progressiste

NDI: National democratic institute for

international affairs

OCE : Observateurs chrétiens des

élections

OCT : Observateur court terme

OGE : Organe de gestion des élections

OIF : Organisation internationale de la

francophonie

OIG : Organisation intergouvernementale

OLT : Observateur long terme

ONEL : Observatoire nationale des

élections

ONG : Organisations non gouvernementales

ONU : Organisation des nations unies

OSC : Organisations de la société

civile

OSCE : Organisation pour la

sécurité et la coopération en Europe

OUA : Organisation de l'unité

africaine

PADDEC : Parti patriotique pour le

développement du Cameroun

PAP : People's action party

PIDCP : Pacte international relatif aux droits

civils et politiques

PNUD : Programme des nations unies pour le

développement

PSU : Parti socialiste unifié

PUF : Presses universitaires de France

RAPDDH : Réseau africain pour la

promotion de la démocratie et des droits humains

RDPC : Rassemblement démocratique du

peuple camerounais RECODH : Réseau camerounais des

organisations des droits de l'homme

X

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

RGDIP : Revue générale de droit

international public

RFSP : Revue française de science

politique

SDF : Social democratic front

SEP : Service oecuménique pour la

paix

SIGE : Système d'information et de

gestion cartographique des élections

SLC: Social liberal congress

SNJP : Service national justice et paix

TI-C: Transparency international Cameroun

UA: Union africaine

UCAC : Université catholique d'Afrique

centrale

UDC : Union démocratique du

Cameroun

UE : Union européenne

UFDC : Union des forces démocratiques

du Cameroun

UFP : Union pour la fraternité et la

prospérité

UIP : Union interparlementaire

UNDP : Union national pour la

démocratie et le progrès

UPA : Union des populations africaines

xi

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

RESUME

L'objectif de la recherche est de considérer le

monitoring des élections présidentielles comme étant un

phénomène politique socialement construit.

Phénomène encadré par des normes juridiques et

pragmatiques, structuré par des enjeux multiples, qui connaît des

usages internes et internationaux produisant des effets de

réalité. Le problème central est de savoir comment se

pratique le monitoring des élections présidentielles au Cameroun.

L'hypothèse de départ stipule que le monitoring des

élections présidentielles au Cameroun se pratique de deux

manières, à savoir : l'observation des élections

présidentielles et l'intervention. Le constructivisme et la comparaison

en termes de démarche ont été retenus comme modèle

explicatif. Ces théories l'ont été à partir de la

combinaison des méthodes quantitatives (sondage non aléatoire sur

trois cent acteurs nationaux et dix internationaux du monitoring des

élections présidentielles et élections tout court au

Cameroun) et qualitatives (observation in situ, observation

participante, entretiens semi-directifs). Au terme de notre étude, il

ressort que le monitoring des élections présidentielles est une

articulation à la promotion de la démocratie, de l'Etat de droit

et des Droits de l'Homme au Cameroun.

Mots clé : monitoring des

élections, observation, élections, démocratie, droits de

l'Homme, Etat de droit, légitimité.

ABSTRACT

The objective of the research is to consider the monitoring of

the presidential elections as a socially constructed political phenomenon. This

phenomenon is framed by legal and pragmatic regulations and is structured by

multiple issues, that know internal and international practice, producing

effects of reality. How to practice monitoring of presidential elections in

Cameroon is the central problem. The hypothesis states that monitoring of the

presidential elections in Cameroon is done in two ways namely: observation

presidential elections and intervention. The constructivism and comparison in

terms of action were selected as explanatory model. These theories were from a

combination of quantitative methods (international monitoring of the

presidential elections while short non-random surveyed three hundred and ten

national actors and elections in Cameroon) and qualitative (in situ

observation, participant observation and semi-structured interviews). At

the end of our study, it appears that the monitoring of the presidential

elections is a joint promotion of democracy, rule of law and human rights in

Cameroon.

Key Words: observation, monitoring elections,

democracy, Human Rights, rule of law, legitimacy.

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

INTRODUCTION GENERALE :

PENSER LE MONITORING COMME UN

PHENOMENE POLITIQUE

« La volonté du peuple est le fondement de

l'autorité des pouvoirs publics : cette volonté doit s'exprimer

par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu

périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou

suivant une procédure équivalente assurant la liberté du

vote »1.

1

1Assemblée Générale des

Nations-Unies, Déclaration universelle des droits de l'Homme

(article 21.3), 10 décembre 1948, Résolution 21 A(III).

2

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

Dans cette introduction, nous présenterons la

construction de l'objet d'étude

(I) et le cadre théorique et opérationnel et les

hypothèses de recherche (II).

I. Eléments de problématisation du

sujet

Les éléments de problématisation qui

participe de la construction de l'objet à ce niveau sont la

contextualisation et la justification du sujet (A), la revue critique de la

littérature (B) et la problématique (C).

A. Contexte et justification

Depuis le retour du multipartisme au Cameroun dans les

années 90, toutes les élections organisées ont

été, selon les partis politiques d'opposition et de nombreux

observateurs nationaux et internationaux, entachées de nombreuses

irrégularités parmi lesquelles l'incompétence, le

défaut de culture démocratique, les problèmes logistiques

et organisationnels le tout conduisant à l'intensification de la

fraude2. Dans son article intitulé La déviance

politique comme catégorie discursive de construction de la

réalité politique en Afrique, Janvier Onana, pose la

question de savoir d'où vient-il que, les restaurations chaotiques du

pluralisme politique en Afrique noire au début des années 1990,

aucune élection ne se soit déroulée sans que, pour de

bonnes ou de mauvaises raisons, des voix ne s'élèvent pour crier

à la fraude ?3 A cette interrogation nous pouvons tout

simplement dire que la majoritaire des pays africains ayant pendant longtemps

connu le régime de parti unique ne s'accommode pas au changement ; alors

pour conserver ou tout au moins se maintenir au pouvoir ils ont recours

à la fraude. Celle-ci constitue une violation du droit des peuples

à leur autodétermination, vue comme une entrave à la loi

pour favoriser un candidat ou une liste de candidats au détriment des

autres. Ainsi la fraude devient donc, ce que Janvier Onana appelle une

déviance politique et un instrument de pratique politique4.

Cette pratique est enracinée dans l'histoire politique du Cameroun. Elle

a été utilisée dès les premières

années de la vie politique du pays aussi bien dans la partie orientale

sous administration française que dans la partie occidentale sous

administration anglaise lors du référendum sur la

réunification du Cameroun en 19615. En effet, pour

empêcher l'expression de la volonté populaire et surtout

sauvegarder ses intérêts, les autorités coloniales firent

recours à la fraude électorale. Cette pratique a continué

avec les premiers leaders politiques camerounais pendant toute la

période du parti unique allant de 1966 à 1990.

La persistance de la fraude électorale dans le jeu

démocratique au Cameroun dès 1992, avec le retour au

multipartisme, n'est donc que l'actualisation d'une habitude. Elle reste

possible du fait que de nombreux systèmes électoraux sont loin de

faire le consensus. Malheureusement, elle a jeté un discrédit sur

les élections au Cameroun6, entraînant ainsi souvent un

désintéressement de la population de la

2 Friedrich Ebert Stiftung, Prévenir et

lutter contre la fraude électorale au Cameroun Manuel pratique,

Yaoundé, Edition Clé, 2012, pp. 9 À 10.

3 Onana, (J), « La déviance politique

comme catégorie discursive de construction de la réalité

politique en Afrique », in Cahier Africain des Droits de l'Homme

n° 9, 2003, pp. 85-114.

4 Onana, (J), « Art.cit. », pp. 85-114.

5 Entretien avec Monsieur Nsoé Armand

Célestin, enseignant d'histoire et géographie et ancien Proviseur

à la retraite.

6 Friedrich Ebert Stiftung, Op. cit., pp. 9

À 10.

3

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

chose électorale, et par conséquent l'apathie

électorale7 ; les dirigeants n'ayant pas la

légitimité nécessaire pour exercer leurs

fonctions8. Elle peut également être une source de

conflits et de chaos comme l'illustrent bien de cas à travers le

monde9.

L'analyse du monitoring des élections au Cameroun offre

l'occasion d'initier la discussion sur le rôle des acteurs

impliqués dans cette activité et la problématique de

l'organisation des élections libres, justes, périodiques et

transparentes dans notre pays.

D'abord, au plan sociopolitique, étudier le monitoring,

un phénomène lié aux élections et à la

démocratie, doit susciter la prise de conscience collective et la

participation de tous à l'édification d'un pays épris des

valeurs démocratiques. Il ne s'agit pas seulement d'une exigence venant

de l'extérieur comme d'aucuns le pensent, mais d'une volonté de

promouvoir des valeurs communes à l'humanité.

Au plan scientifique ensuite car, notre étude se situe

dans une approche critique de la pratique électorale dans un pays

où la loi électorale a connu plusieurs modifications et où

la démocratie est sans cesse en transit10. En effet, alors

que les études sur les différents processus de

démocratisation en Afrique abondent, l'on peut affirmer que très

peu d'écrits sont connus en ce qui concerne le monitoring des

élections au Cameroun. Notre travail s'inscrit donc dans une

démarche pouvant contribuer à l'analyse scientifique du processus

démocratique au Cameroun à travers le monitoring des

élections de 1992 et 2011. Mais, il s'agit surtout de contribuer

à combler un vide épistémologique du contrôle

partisan et non-partisan du monitoring des élections

présidentielles.

Notre étude se limite au Cameroun et couvre la

période allant de 1992 à 2011, une période pendant

laquelle quatre élections présidentielles y ont été

organisées : les élections présidentielles du 11 octobre

1992, du 12 octobre 1997, du 11 octobre 200411 et du 09 octobre

2011. Ces scrutins ont connu la présence de nombreux observateurs tant

nationaux qu'internationaux parmi lesquels : le National democratic institute

for international affairs12, comme acteur de la

société internationale, l'administration à travers le

MINAT, des administrations indépendantes et les organisations de la

société civile camerounaise. C'est aussi la période au

cours de laquelle un véritable coup d'accélération fut

donné pour le passage du Cameroun au modèle démocratique

de gestion de la cité13 au début de la décennie

90. Un déploiement considérable d'acteurs internationaux et

nationaux dans le champ électoral camerounais. C'est le

7 C'est ce que nous révèle les

rapports d'observation de Transparency International Cameroun

(présidentielle 2011), Cameroon Ô'Bosso (présidentielle

2011), justice et paix (municipales et législatives 2007).

8 Entretien avec Mme Toukombe Viviane, Responsable

de l'Unité Socio-Juridique de la Commission Diocésaine Justice et

Paix de Yaoundé (Mvolyé).

9 Lire Konadje, (J-J), L'intervention de l'ONU

dans la résolution du conflit intraétatique ivoirien,

Thèse de Doctorat en Science Politique, Université de Toulouse,

2010, pp. 94-96.

10 Eboussi Boulaga, (F), La démocratie en

transit au Cameroun, Paris, L'Harmattan, 1997, 4ème de

couverture.

11 Bougueli, (G), « Cameroun les nerfs

à fleur de peau, A cinq mois de l'élection présidentielle,

Paul Biya laisse planer le mystère sur sa candidature. En attendant, le

pouvoir fait feu de tout bois pour juguler la grogne sociale », in

Jeune Africaine Economique n° 2628, du 22 au 28 mai 2011, pp.

30-32.

12 Lire à ce sujet le Rapport de la mission

des observateurs internationaux du NDI, Élection

présidentielle anticipée du 11 octobre 1992 au Cameroun, in

Le livre Blanc de la République du Cameroun, 1993, p. 245.

13 Le Cameroun est perçu à tort ou

à raison comme anti-modèle en matière de

libéralisation de la vie politique, lire à ce sujet : Chege, (M),

« Between Africa's extermes », in Journal of Democracy,

January, 1995, vol. 6, pp. 44-51, ou encore Monga, (C), « L'indice de

Démocratisation : Comment défricher le nouvel aide-mémoire

de l'autoritarisme », in Afrique 2000, juillet-septembre 1995, p.

63, Sindjoun (L) « la culture démocratique en Afrique subsaharienne

: comment rencontrer l'arlésienne de la légende africaniste, in

Francophonie et démocratie, symposium sur le bilan des pratiques de la

démocratie des droits et des libertés dans l'espace francophone

», Paris, Pedone, 2001, pp.522-530, Sindjoun (L), « Cameroun : le

système politique face aux enjeux de la transition démocratique

», Afrique politique, Paris, Karthala, 1994, pp.143-165.

4

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

cas du NDI Organisation non gouvernementale (ONG)

américaine, qui a célébré en 2013 ses trente ans de

promotion de la démocratie à travers le monde par sa

participation à l'organisation des élections libres,

honnêtes, justes, périodiques et transparentes.

Nous avons aussi opté de travailler sur

l'élection présidentielle, non pas pour dire que les autres

élections14 sont moins importantes, mais tout simplement

parce que ce type d'élection renferme un enjeu majeur, surtout pour

celle du 11 octobre 1992. Elle a été la plus disputée et

la plus convoitée d'une part par les acteurs internationaux comme la

France, les Etats-Unis15, d'autre part par les acteurs nationaux

tels les partis politiques de l'opposition ayant pris part au dit scrutin.

Monsieur Paul Biya, l'occupant actuel de ce fauteuil, a obtenu 39,98%, son

challenger et chef de file de l'opposition camerounaise, Monsieur Ni John Fru

Ndi, suivait avec 38, 97% et Monsieur Bello Bouba Maïgari quant à

lui obtiendra 19%, représentant ainsi la troisième force

politique du pays16. En mai 1997, alors que l'élection

présidentielle de cette année se prépare, un des ministres

du gouvernement du président et futur candidat à sa propre

succession démissionne et déclare sa candidature à

l'élection présidentielle17. L'élection de

1997, connaîtra une autre issue et la particularité de cette

élection réside dans le fait que le principal chef de

l'opposition, Monsieur Ni John Fru Ndi l'a boycottera, ainsi une alliance va se

nouer entre UNDP et le RDPC, jusqu'à son dénouement lors des

élections sénatoriales du 14 avril 201318. Alors qu'en

2004, lors du scrutin présidentiel le chef de l'opposition fera son

retour et obtiendra 17,40%, le candidat sortant obtiendra 70,92%.

De ce qui précède il convient de faire

l'état des savoirs critiques sur la question.

B. Revue critique de la littérature

Notre revue de la littérature est constitué

à analyser les travaux mettant en exergue la clarification conceptuelle

et la question des acteurs du monitoring des élections d'abord (a)

ensuite sur ceux consacrés aux méthodes et aux stratégies

de ces acteurs (b), et enfin sur les travaux portant sur les usages du

monitoring des élections

(c).

a. La littérature consacrée à la

clarification et aux acteurs du monitoring des élections

Pour comprendre les questions des acteurs, il est judicieux de

donner sens à cette expression, dans ses nuances et sa

sémantique.

Janvier Onana19 pense que le monitoring

électoral est un mode courant de gestion préventive de la fraude.

Alors si le monitoring est une sorte de prévention contre la fraude,

Mathias-Eric Owona Nguini et Jean-Bosco Talla le qualifient de

14 Elections municipales, législatives ou

encore sénatoriales.

15 Lire National Democratic Institute for

international Affairs (NDI) à ce sujet le Rapport de la mission

d'observateurs internationaux, Élection présidentielle

anticipée du 11 octobre 1992 au Cameroun, in le livre Blanc de la

République du Cameroun, 1993, pp. 246-247.

16Bougueli, (G), Op. cit., , pp. 30-32.

17 Cameroun 1997-2014 : Retour sur l'affaire Titus

Edzoa,

http://237online.com/article-49603-cameroun--1997-2014-retour-sur-l-affaire-titus-edzoa-cameroon.html,

consulté le 19 mai 2014, Ngando,(A), L'affaire Titus Edzoa,

revue de la presse camerounaise, Paris, L'Harmattan, 2000, p. 68.

18À ce sujet beaucoup de débats ont eu lieu dans

les médias camerounais.

19 Onana, (J), « Art. cit.», pp. 85-114.

5

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

« Sida électoral20 ». Il

faut donc envisager le monitoring sous un autre angle, celui beaucoup plus

global, qui prenne en compte d'autres aspects des élections hormis la

fraude.

Sylvain Ollier21 relève que le monitoring

électoral est parfois considéré par la littérature

anglo-saxonne comme une activité distincte de l'observation des

élections. La différence entre les deux concepts, ne se retrouve

toutefois pas dans la doctrine francophone22. Pour certains, le

monitoring des élections différerait de l'observation car il

comporterait une fonction supplémentaire consistant en une

évaluation de la performance de l'administration électorale et du

bien-fondé des procédures23. Les experts

électoraux joueraient donc un rôle plus actif que les observateurs

classiques, car étant investis d'un pouvoir d'intervention lorsque des

règlementations ou des procédures ont été

violées ou ignorées24. Certains estiment

également que les missions d'observation impliqueraient une

présence plus limitée dans le temps que le

monitoring25. Pour d'autres enfin, election monitoring

renverrait plutôt au travail des observateurs nationaux et

internationaux26. Néanmoins, cette différenciation

apparaît assez inconsistante et se révèle nettement plus

rare depuis la fin des années 1990. Les objectifs de cette

activité étant de renforcer l'intégrité des

processus électoraux à travers la dissuasion et la

dénonciation des fraudes et irrégularités, par des

recommandations visant à l'amélioration de ces processus. Ces

objectifs visant également à renforcer la confiance des citoyens,

la compréhension nationale et internationale par le partage de

données d'expérience et d'informations relatives au

développement démocratique27. Les deux expressions

sont généralement employées de façon alternative

pour désigner l'observation nationale et internationale des

élections, comme dans la Déclaration de principes de

200528, et seront considérées comme synonymes dans

cette étude. Par ailleurs le monitoring soit aussi être

considéré comme un ensemble de rôles

institutionnalisés et différenciés.

De nombreux acteurs internationaux et nationaux, ayant chacun

des rôles et des responsabilités différentes, interviennent

dans l'observation internationale et nationale des élections. S'agissant

des acteurs du monitoring des élections, Stéphane Monney

Mouandjo29 présente deux catégories d'acteurs,

à savoir : le Commonwealth et la Francophonie. Pour lui, ces deux

organisations oeuvrent en Afrique en général et au Cameroun en

particulier depuis le retour au multipartisme, à travers leurs

différentes missions internationales d'observation des élections.

Stéphane Monney

20 C'est une expression que nous empruntons

à Mathias-Eric Owona Nguini et Jean-Bosco Talla, dans leur article,

« Présidentielles 2011 ! Comment vaincre le sida électoral

au Cameroun », in Editorial du journal Germinal, n° 058, pp.

3-4.

21 Ollier, (S), L'observation internationale

des élections dans la région de l'OSCE : contribution à

l'étude de l'effectivité du contrôle électoral

international, Paris, L'Harmattan, Collection Logiques Juridiques, 2012,

p. 17.

22 Idem.

23 Ibidem, p.18.

24 Code of conduct : Ethical and Professional

Observation of Elections, International IDEA, 1997, §8, p. 17.

25 Bjrnulund, (E), Beyond Free and Fair.

Monitoring election and building democracy, Woodrow Wilson Center Press,

John Hopkins University Press, 2004, p. 40.

26 Diamond, (L), The spirit of democracy. The

struggle to build free societies throughout the world, Henry and Company,

2008, p.123.

27 Déclaration de principe pour

l'observation des élections et Code de conduite des observateurs

internationaux, 2 novembre 2005, CDL-AD (2005) 036, paragraphe 4. Pour une

étude du document, voir infra. Partie 1, Titre 2, Chapitre 1.

28 OSCE /ODIHR, Election Observation. A decade of

monitoring elections: the people and practice.

29 Monney Mouandjo (S), La démocratie au

Sud et les Organisations Internationales : analyse comparée des missions

internationales d'observation des élections des pays membres du

Commonwealth et des pays membres de l'organisation Internationale de la

Francophonie, Thèse de Doctorat en Droit public nouveau

régime, Université de Reims Champagne Ardenne, 2007-2008, p.

201.

6

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

Mouandjo présente ces acteurs comme étant tout

d'abord des partenaires du Cameroun dans les relations diplomatiques. Ensuite,

comme deux acteurs qui travaillent pour la promotion de la démocratie et

par conséquent, s'impliquent dans le monitoring des élections.

Allant dans le même sens, Fabien Désiré

Ndoumou30 présente non seulement la Francophonie et le

Commonwealth comme faisant partie des acteurs de l'observation des

élections en Afrique. Mais mentionne également l'ONU, ainsi que

d'autres acteurs comme le Conseil de l'Europe (CE) et l'Union Européenne

(UE).

Abdoulkarimou31, quant à lui, nous

présente deux catégories d'acteurs : d'une part les acteurs

nationaux, qui se regroupent autour des associations religieuses, des ONGs et

les acteurs internationaux constitués des ONGs internationales, des

missions diplomatiques accréditées au Cameroun32 et

des institutions internationales telles le Commonwealth, la Francophonie,

l'ONU, l'OUA (l'UA ensuite depuis 2002) et aussi les médias. Selon lui,

les associations religieuses comme le Service National Justice et Paix (SNJP),

par le biais de la Conférence Episcopale Nationale du Cameroun (CENC)

participe au monitoring des élections depuis 2002 sous la

bannière des « Observateurs Chrétiens des Elections

(OCE)»33, le Service OEcuménique pour la Paix (SEP). Des

ONGs et associations comme le Cercle International pour la Promotion de la

Création (CIRCPRE) se déploient aussi sur le terrain lors des

consultations électorales.

Bien ces travaux ont le mérite nous intéressent

parce qu'ils nous présentent tous les acteurs qui apportent leur

concours et leur contribution à l'organisation des élections

libres, justes, honnêtes, transparentes et périodiques afin de

promouvoir la démocratie et les droits de l'homme34.

Cependant, il faut souligner que dans cette énumération d'acteurs

ces auteurs ont omis de mentionner une catégorie particulière

d'acteurs, les ONGs étrangères notamment américaines qui

ont joué un rôle important pendant l'élection

présidentielle35. Ils connaissent une certaine limite parce

qu'ils abordent toutes les élections en général, mais se

limite à un seul aspect de la question du monitoring des

élections, à savoir, l'observation, et ne renseignent pas comment

ces mêmes acteurs se déploient pour intervenir dans le cas

spécifique de l'élection présidentielle et les usages dont

ils sont l'objet. Notre apport dans ce travail porte à la fois sur

l'observation des élections présidentielles dans laquelle de

nombreux acteurs sont déjà impliqués et engagés,

d'une part et d'autre part sur l'intervention qui est un volet peu ou mal connu

de ces mêmes organisations. Par ailleurs, nous allons aborder aussi le

rôle des ONG américaines, notamment le NDI.

b. La littérature consacrée aux

méthodes et stratégies des acteurs

La présence d'observateurs ne va pas sans soulever des

questions d'ordre éthique. Le simple fait de se trouver au coeur d'une

campagne électorale et sur les

30 Ndoumou, (F ÀD), Les missions

d'observation des élections, Paris, Edition L'Harmattan, 2012, p.

10.

31 Abdoulkarimou, La pratique des

élections au Cameroun 1992 - 2007. Regards sur un système

électoral en mutation, Yaoundé, Edition Clé, p.

92.

32 Parmi ces missions diplomatiques

accréditées au Cameroun pour les élections qui sont

l'objet du présent mémoire on peut citer en 1992 : Les

Etats-Unis, la France, le Haut-Commissariat du Canada ; 1997 : Les Etats-Unis,

la France ; 2004 : La France, les Etats-Unis, la Grande Bretagne, le

Haut-Commissariat ; en 2011 : La France, l'Angola, les Etats-Unis, la CEEAC, le

Commonwealth, la Grande Bretagne, le Haut-Commissariat du Canada, le

Haut-Commissariat de la République Fédérale du Nigeria....

Etc. (voir liste complète en annexe).

33 Abdoulkarimou, Op. cit., p. 92.

34 Ibidem, p. 93.

35 National Democratic Institute for international

Affairs (NDI), L'élection présidentielle du 11 octobre 1992

au Cameroun.

7

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

lieux du scrutin peut amener un observateur à se

trouver dans des situations parfois fort délicates. Certaines

organisations internationales qui se consacrent à la promotion des

droits démocratiques et parrainent des missions de monitoring des

élections ont élaboré, à l'intention des

observateurs, des codes d'éthique qui concourent à un plus grand

professionnalisme de l'observation. Il s'agit notamment de l'Institut

International pour la Démocratie et l'Assistance Electorale, de

l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en

Europe, de l'Union Interparlementaire, de l'Organisation Internationale de la

Francophonie (OIF)36 et du Commonwealth.

L'Institut international pour la démocratie et

l'assistance électorale (IDEA), précise que les devoirs de

l'observateur se résume à la reconnaissance et au respect de la

souveraineté du pays hôte ; les agissements de l'observateur

doivent se faire dans l'indépendance et l'impartialité ;

l'observateur doit faire preuve d'exhaustivité et prendre en compte

toutes les circonstances pertinentes ; la pratique de l'observation doit se

faire avec la plus grande transparence et l'exactitude37 dans le

processus électoral.

L'Organisation pour la sécurité et la

coopération en Europe (OSCE) a aussi élaboré un certain

nombre de règles éthiques que devraient respecter les membres

d'une Mission d'Observation Electorale (MOE). Elle recommande aux observateurs

d'adopter les conduites suivantes : une plus grande impartialité,

c'est-à-dire qu'aucune préférence à l'égard

des autorités nationales, des partis, des candidats, ou tout ce qui fait

l'objet de la campagne électorale38. Pour cette organisation,

les observateurs doivent poursuivre leurs activités sans

interférer dans le processus électoral, les procédures, le

jour du scrutin ou le dépouillement et la compilation des

résultats. Ils doivent être munis des pièces

d'identification prescrites par le gouvernement hôte ou la commission

électorale, et doivent s'identifier auprès des autorités

compétentes sur demande. Ils ne doivent pas porter ou afficher de

symboles, couleurs ou bannières associés à un parti

politique ou un candidat. Ils peuvent porter à l'attention des membres

du personnel électoral local certaines irrégularités, mais

ne doivent jamais leur donner des instructions ou contredire les

décisions des responsables électoraux. Et c'est à cela que

se réduit le pouvoir d'intervention des acteurs non étatiques.

Ils doivent observer si toutes les lois et tous les règlements du pays

hôte39 sont respectés.

Quant aux principes de conduite que recommande l'Union

interparlementaire, ils sont similaires à ceux qui

préconisés par les autres organisations internationales

impliquées dans le domaine de la promotion des droits

démocratiques. Ainsi, de façon générale, le Code de

conduite pour les élections recommande que «Le comportement des

observateurs internationaux, outre qu'il doit être respectueux de la

législation nationale, est régi par les principes

généraux de la responsabilité : les observateurs doivent

s'en tenir à leur mandat, faire preuve de professionnalisme, être

honnêtes et impartiaux40». Pour cela, il

énonce les règles à respecter par les observateurs : agir

avec la plus stricte neutralité et sans parti pris à

l'égard des autorités nationales, des partis et des candidats,

des électeurs, de la presse et des

36 Le Directeur Général des Elections

du Québec, L'observation électorale, Guide pratique à

l'intention des membres des missions d'observation électorale à

l'étranger, Québec, 1997, p. 5.

37 Institut International pour la Démocratie

et l'Assistance Electorale, (IDEA), Code de conduite. Observation

électorale éthique et professionnelle, p. 10.

38Organisation pour la Sécurité et la

Coopération en Europe (OSCE), Election Observation Handook,

2ème Edition, Varsovie, 1997, p. 39.

39Ibidem, pp. 5-6.

40 Goodwin-Gill, (G.S), Codes de conduite pour les

élections, Genève, 1998, Union Interparlementaire, p. 45.

8

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

médias et de l'organisation des observateurs

électoraux ; s'abstenir de tout acte pouvant porter préjudice au

système électoral ou à l'administration électorale

; faire connaître tout fait qui pourrait donner lieu à un conflit

d'intérêts ou à l'apparition d'un conflit

d'intérêts, pendant l'observation ; fonder toutes ces conclusions

sur des faits vérifiables et utiliser les normes de

référence reconnues41.

L'OIF s'est dotée de principes directeurs devant guider

l'envoi d'une mission d'observation d'élections. Ces principes ont

été adoptés par le Conseil permanent de la Francophonie

(CPF), à Marrakech, les 17 et 18 décembre 1996. On y

précise que les observateurs doivent avoir une réputation

d'indépendance d'esprit, d'impartialité et

d'objectivité42.

Ces travaux ont le mérite de nous montrer

qu'au-delà des particularités de l'un ou l'autre de ces codes de

conduite, il faut comprendre que le comportement43 des membres des

missions d'observation électorale est un facteur déterminant pour

assurer la crédibilité de la mission et, partant, son

succès. La connaissance des codes de conduite et le respect des

règles d'éthique reconnues internationalement dans ce domaine

sont donc un impératif. La mission d'observation, qui s'inscrit dans le

cadre plus large de l'appui au processus de démocratisation

engagé par nombre de pays francophones, doit se dérouler dans le

respect de la souveraineté de l'État demandeur et de la

législation en vigueur44. Munis des termes de

références et ordres de missions appropriés, les membres

de la mission doivent avoir une réputation d'indépendance

d'esprit, d'impartialité et d'objectivité. Ils doivent plus

particulièrement avoir une bonne connaissance des règles et

techniques électorales. On attend de plus qu'ils aient une connaissance

du pays demandeur ou tout au moins de la région où doit se

dérouler la mission. Cependant cet ensemble de codes et règles

éthiques est standards aux différentes élections pour

lesquelles elles sont le plus souvent invitées à

couvrir45.

Notre apport consistera donc dans le cadre de notre recherche

à évaluer le rapport, entre la théorie et la pratique, de

l'appropriation de ces codes de conduite et des règles éthiques

dans le cadre de l'élection du Président de la République

au Cameroun depuis 1992 à 2011.

c. La littérature consacrée aux usages du

monitoring des élections

L'un des éléments majeur de convergence autour

du déploiement des missions internationales d'observation des

élections dans les pays du Commonwealth et dans les pays de la

Francophonie peut être entendu comme un consensus autour des

finalités. Cette double considération se justifie par la

difficulté à séparer l'observation des élections de

ces deux exigences : l'exigence éthique en ce qu'elle permettait de

limiter la fraude électorale par exemple, et l'exigence politique parce

que toute élection s'inscrit nécessairement dans une perspective

d'acquisition du pouvoir46. Il faut seulement faire un bond en

arrière pour se souvenir des incidents majeurs qui ont

émaillé le scrutin présidentiel de décembre 2010 en

Côte-d'Ivoire. L'Organisation des nations unies (ONU) qui a

géré cette crise post-électorale et dont le but premier

41 Ibidem, pp. 45-46.

42Conseil Permanent de la Francophonie (CPF),

Document portant principes directeurs devant guider l'envoi d'une mission

d'observation d'élections. Adopté par le CPF réuni en

sa 32ème session, les 12 et 13 novembre 1996, (CPF-23/96/D

299), p. 5.

43 Partialité ou impartialité.

44Union Interparlementaire, (UIP),

Déclaration sur les critères pour les élections libres

et régulières. Adoptée à l'unanimité

par le Conseil Interparlementaire à Paris, le 26 mars 1994,

Genève. (Dépliant).

45 Goodwin-Gill, (G.S), Op. cit., pp.

45-46

46 Monney Mouandjo, (S), Op cit., p. 155.

9

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

est de maintenir la paix et la sécurité

internationales dans le monde47 a été au coeur de

cette situation qui a duré un peu plus de quatre mois et plongé

le pays dans une grave crise humanitaire. Présente en Côte

d'Ivoire en vue d'une contribution à la résolution de la crise

sociopolitique née de la tentative de coup d'Etat du 19 septembre 2002

qui s'est muée en une rébellion armée48, l'ONU

n'a cessé de déployer des efforts aussi bien politiques,

diplomatiques que militaires pour un retour à la paix durable dans le

pays. Son implication dans la gestion de la crise post-électorale

ivoirienne ainsi que son dénouement lui ont valu une salve de critiques

acerbes aussi bien dans l'opinion publique nationale

qu'internationale49.

Cette crise ivoirienne, et la façon dont elle a

été gérée nous amènent à conclure et

à nous interroger sur le rôle des missions de monitoring des

élections en Afrique, surtout celui des puissances occidentales et de

l'ONU dans les processus électoraux, à travers les missions

d'observation des élections présidentielles. Ces missions ne

sont-elles pas plus des sources d'instabilités politiques, que de voies

idoines de promotion de la démocratie et des Droits de l'Homme ? Nous

sommes quelque peu, d'avis avec Komi Tsakadi qui se pose la question de savoir

s'il ne faut pas supprimer les missions d'observation électorales en

Afrique ?50 A défaut de les supprimer, il faudrait repenser

leur avenir pour adapter leur méthodologie aux réalités de

l'Afrique et non aux intérêts des puissances qui gouvernent le

Conseil de Sécurité de l'ONU51.

Bien que les Directives pour les missions d'observation et de

suivi des élections de l'Union africaine prévoient la

médiation électorale au point 4.3 en ces termes :

« La mission d'évaluation doit d'abord

décider de la portée ou du mandat de la mission

électorale. Les différents types de mandat sont, entre autres,

les suivants : (...) la médiation, c'est-à-dire l'intervention

d'une tierce partie dans le contentieux électoral afin d'aider les

parties en litige à trouver

des issues ou solutions mutuellement acceptables à

leur contentieux électoral... »52.

Dans le cas de la crise, les mécanismes de l'UA n'ont

pas été assez efficaces, c'est sans doute pour cette raison que

l'ONU et les puissances membres du conseil de Sécurité de l'ONU

ont géré la crise.

Le mérite de ces travaux nous permet aussi de voir que

le rôle des missions d'observation des élections ne se limite pas

à la simple lutte contre les irrégularités des scrutins ;

cela pourrait s'interpréter comme une nouvelle forme de recolonisation

de l'Afrique. Elles ne sont pas gage de bon déroulement

d'élections, et par conséquent ne s'inscrivent peut être

plus à l'école de l'apprentissage de la démocratie qui est

le gage de la tenue des élections libres, honnêtes, justes, et

périodiques, transparentes et démocratiques53. Pour

nous, l'aide financière à la démocratie doit viser le

renforcement des capacités des institutions chargées d'organiser

les élections comme Elections Cameroon (Elecam), en lui dotant des

moyens humains et techniques pour lui permettre de publier les résultats

le soir du vote ou au plus tard le lendemain en vue d'éviter les

tripatouillages des résultats, les tensions et les

47 Voir Charte des Nations Unies.

48 Konadje (J-J), L'intervention de l'ONU dans

la résolution du conflit intraétatique ivoirien,

Thèse, Science Politique, Toulouse, 2010, pp. 94-96.

49 Idem. Voir aussi,

http://www.onuci.org/pdf/faqcertification.pdf

site internet consulté le 26 mai 2014, Treizième rapport du

Secrétaire général sur l'Opération des Nations

Unies en Côte d'Ivoire, p. 8.

50Komi Tsakadi « Faut-il supprimer les

missions d'observation électorales (MOE) de l'Union européenne en

Afrique ? »,

http://www.agora.vox.org/, site

consulté le 26 mai 2014.

51 Konadje (J-J), Op. cit., pp. 94-96.

52 Union Africaine, Directives des missions

d'observation et de suivi des missions de l'UA, point 4.3, p. 12.

53 Goodwin-Gill, (G.S), Op. cit., pp.

45-46.

10

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

contestations traditionnelles post-électorales, surtout

afin d'éviter la situation ivoirienne de décembre

201054. Ici et là il s'agit des usages internes et externes

du monitoring à des fins politique, individuelle, collective ou

étatique, ce qui aboutit parfois à des crises sociopolitiques

violentes qui problématisent le processus démocratique, et

partant l'organisation des élections

Au terme de notre revue de la littérature, il apparait

que les acteurs du monitoring des élections sont à la fois

internationaux et nationaux. Bien qu'ils concourent à la promotion de la

démocratie et des Droits de l'Homme en Afrique en général

et au Cameroun en particulier, ils mettent parfois aussi en berne les principes

qu'ils se sont fixés pour guider leurs actions dans cette

activité, lorsque les intérêts et les enjeux de leurs

pourvoyeurs de fonds sont menacés55. Si rien n'est fait, il y

a lieu de craindre que les MOE de l'ONU, l'UE et bien d'autres en Afrique ne

soient dévoyées pour consolider le pouvoir de certains Chefs

d'Etats au nom d'une soi-disant stabilité à laquelle aspire la

communauté internationale ou pour simplement constater des fraudes

(comme au Nigéria) jusqu'à ce que les populations africaines

à l'instar des européens de l'Est (Serbie, Géorgie,

Ukraine, Kirghizistan, Ouzbékistan), soient en mesure de faire tomber

leurs dictateurs par des mouvements de résistance non violente

(révolutions colorées ou de velours)56. Nous allons

analyser toutes ces interactions dans le cas des élections

présidentielles de 1992 à 2011 au Cameroun.

A partir de cette revue de la littérature, il convient

d'élaborer notre problématique.

B. Problématique

Bien que la possibilité de choisir ses

représentants par le biais de scrutins libres et transparents semble

aujourd'hui naturelle dans certaines sociétés, elle ne constitue

qu'une évolution relativement récente, même au sein des

Etats considérés comme d'anciennes

démocraties57. En raison de la place importante

progressivement accordée à la légitimité

démocratique des gouvernants dans les relations internationales depuis

1945, et bien plus depuis la fin de la Guerre froide58, de

nombreuses activités sont développées pour promouvoir la

démocratie à travers le monde. Parmi ces activités il y a

le monitoring des élections dont les acteurs sont devenus

incontestablement plus importants. Cette évolution n'est guère

étonnante dans la mesure où la tenue d'élections libres et

équitables est désormais très largement

considérée comme le premier indicateur de développement

démocratique au sein d'un Etat59.

De tout ceci, découle alors la question suivante :

comment se pratique le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun?

Autour de cette question centrale gravitent deux questions

secondaires, à savoir : quelles règles et enjeux,

ressources et logiques d'acteurs structurent le monitoring des élections

au Cameroun ? Quels usages et

54 Konadje (J-J), Op cit., pp. 94-100.

55 Lire à cet effet le rapport du NDI,

Election présidentielle du 11octobre 1992, pour comprendre que cette

organisation était le prolongement des actions non officielles des

autorités américaines à Yaoundé pendant

l'élection présidentielle ; c'est aussi le même rôle

qu'a joué la France, ainsi que les observateurs de l'Union

européenne pour l'élection présidentielle de

décembre 2010 en Côte d'Ivoire.

56Komi Tsakadi, Faut-il supprimer les missions

d'observation électorales (MOE) de l'Union européenne en Afrique

?,

http://www.agora.vox.org/, site

consulté le 26 mai 2014.

57 Ollier, (S), Op. cit., p. 9.

58 Ibidem, p. 10.

59 Idem.

11

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

quels effets de réalité du monitoring

des élections présidentielles au Cameroun ?

II. Cadre théorique et opérationnel

Il intègre le cadre théorique et

opérationnel de la recherche (A), déterminer les méthodes

et techniques de collecte des données (B) et enfin dégager les

hypothèses les grands axes de notre recherche (C).

A. Cadre théorique

Le cadre de notre étude se bâtit autour du

constructivisme (1) et du comparatisme (2) afin de nous permettre d'analyser

l'enchevêtrement des acteurs et d'apporter des réponses à

nos hypothèses.

1. Le monitoring comme un phénomène

socialement construit et produisant des effets de réalités

L'analyse constructiviste met en relation la production, la

reproduction des pratiques et usages sociaux avec leurs caractères

situés dans les contextes particuliers60. Elle permet

d'appréhender les réalités du monitoring des

élections présidentielles comme le produit des acteurs sociaux

conditionnés par la conjoncture qui prévaut lors de sa

construction. Par elle, nous avons observé la manière et compris

comment les acteurs du processus électoral et les structures se

construisent réciproquement. Dans cette optique, les

réalités sociales sont appréhendées comme des

constructions historiques et quotidiennes des acteurs individuels et

collectifs61.

Cette méthode a l'avantage de permettre la

quantification et l'utilisation d'échelles numériques et des

données statistiques car, l'utilisation d'échelle

numérique a permis d'évaluer le degré de déviation

par rapport aux limites idéales, malgré le fait que les

réalités dans lesquelles nous vivons sont conceptualisées

par le constructivisme comme socialement construites62, elle donne

la possibilité d'expliquer l'origine des intérêts et les

conditions dans lesquelles ces acteurs agissent. D'où la question de

savoir qui sont les acteurs et que font-ils d'important ?

En définitive, le constructivisme a contribué

à l'examen de l'implication effective des moniteurs électoraux

dans une permanente dialectique de construction et de

déconstruction63 du monitoring des élections

présidentielles. Cependant, il a été aussi important de

souligner la conjoncture particulière qui prévaut dans le

processus de construction et sa logique comparative.

60 Klotz, (A) et Lynch, (C), 1999, Le constructivisme dans

la théorie des relations internationales : critique internationale,

n°2-1999.pp. 51-62, pour une connaissance plus détaillée des

différentes variantes du courant constructiviste, lire Corcuff, (P),

« Eléments d'épistémologie ordinaire du

syndicalisme », Revue française de science politique, vol. 41,

n° 4, 1991, pp. 515-556.

61Tala Wakeu, (A), L'abstentionnisme

électoral au Cameroun à l'ère du retour au

multipartisme, Université de Dschang-Cameroun - Master en Science

Politique 2012, p.24.

62 A ce propos lire le document sur le

constructivisme, sur le site

www.revues.org consulté le

21/10/2013, p. 10.

63 Rapport Général de l'ONEL sur le

déroulement des opérations électorales des

élections législatives et municipales, 2002, p. 14.

12

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

2. Penser le monitoring des élections sous le

prisme du néo-institutionnalisme

Il est question ici de faire appel à l'approche

néo-institutionnaliste et non pas l'existence, au début du XXe

siècle, d'un ancien institutionnalisme lequel a été

occulté par le behaviorisme triomphant de l'après Deuxième

Guerre mondiale. Les behavioristes, qui trouvaient cette approche trop

empreinte d'idéalisme et de formalisme, ont alors proposé une

explication des phénomènes politiques en termes de comportements

et de valeurs. Cette approche a connu des excès et c'est essentiellement

contre ces excès que les pionniers du néo-institutionnalisme ont

voulu réagir. Le nouvel institutionnalisme se rapproche de l'ancien et

diffère du behaviorisme par l'utilisation des institutions comme

variables explicatives autonomes, mais il s'en distingue par une acception plus

complexe de l'institution, donc par un champ d'investigation plus vaste que la

démocratie et ses institutions formelles qui étaient au coeur de

l'ancienne version64.

L'approche néo-institutionnaliste postule que, les

institutions entendues comme « des répertoires de pensée

ou de comportements cohérents et de long terme qui déterminent

les politiques »65, influencent les

phénomènes sociopolitiques. Il s'articule d'abord sur la

problématique qui concerne l'influence des institutions sur l'action

c'est-à-dire qu'il conduit à examiner l'impact des institutions

sur le comportement des acteurs, leurs stratégies, leurs

préférences, leurs identités, leur nature voire même

leur existence. Ensuite, il pose la question du développement

institutionnel c'est-à-dire qu'il s'interroge sur les origines et le

caractère des institutions en examinant comment leur production et leur

reproduction s'inscrivent dans un processus où le paysage institutionnel

existant à un certain moment dans le temps et dans l'espace conditionne

la possibilité et la trajectoire de changement

institutionnel66. L'approche néo-institutionnaliste comporte

trois branches sur lesquelles elle s'appuie pour expliquer les

phénomènes sociopolitiques ce sont notamment :

l'institutionnalisme historique, sociologique et du choix

rationnel67. L'institutionnalisme historique repose sur

l'idée selon laquelle les règles politiques formelles et les

politiques publiques établies sont la source de contraintes

institutionnelles qui infléchissent les stratégies et les

décisions des acteurs politiques c'est-à-dire que les

phénomènes sociopolitiques sont fortement conditionnés par

des facteurs contextuels et exogènes aux acteurs. L'institutionnalisme

du choix rationnel contribue à analyser les institutions en fonction des

occasions et des contraintes qu'elles offrent aux acteurs. L'institutionnalisme

sociologique qui développe l'idée selon laquelle les institutions

incarnent et reflètent des symboles et des pratiques culturelles tenaces

qui façonnent les perceptions des acteurs et informent la reproduction

institutionnelle.

Le recours à l'approche néo-institutionnaliste

pour l'explication du monitoring des élections présidentielles au

Cameroun permet de distinguer les ressorts politiques des ressorts

sociologiques, de différentier les acteurs sociopolitiques dudit

64 Gazibo, (M), « Le

néo-institutionnalisme dans l'analyse comparée des processus

démocratique », in Politique et Société, vol.21,

n° 3, 2002, pp. 139-160, lire aussi Rizza (R), «

Néo-institutionnalisme sociologique et nouvelle sociologie

économique : quelles relations ? », Revue Interventions

économiques [En ligne], 38 | 2008, mis en ligne le 01

décembre 2008, consulté le 15 juin 2015.URL :

http://interventionseconomiques.revues.org/292

65 Stone (A), « Le

néo-institutionnalisme, Défis conceptuels et

méthodologiques», Politics and Society, University of

California, Politics, N°20, 1992

66 Lecours (A), « L'approche

néo-institutionnaliste : unité ou diversité ? »,

Politique et Société, Université Concordia, Vol.

21, N°23, 2002.

67 Peter A. Hall et Rosemary C.R.Taylor, « La

science politique et les trois néo-institutionnalismes », in Revue

francaise de science politique, 47ème année,

n°3-4, 1997, pp.469-496.

13

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

monitoring. En mettant un accent sur les institutions, cette

approche participe en grande partie à démontrer et surtout

à expliquer que des facteurs institutionnels, mais aussi certaines

conjonctures politiques et historiques qui ont favorisé le

phénomène de monitoring des élections, les acteurs en

situation et en interaction. Cette approche renforce notre analyse dudit

phénomène et devient un outil indispensable qui permet de montrer

que les institutions, une fois créées, prennent vie et donnent

lieu à des dynamiques et des situations provoquant chez des acteurs

sociopolitiques des actions et des interactions parfois non voulues.

B. Techniques de collecte des données

Les techniques de recherches ont permis de collecter les

données utiles à l'analyse. Par technique il faut entendre

l'ensemble des procédés grâce auxquels la collecte des

informations sur un objet d'étude est rendue possible. Elle implique la

façon dont on accède à l'information, on la traite et les

moyens intellectuels permettant de l'analyser et de l'interpréter afin

de crédibiliser le résultat d'une recherche. La

crédibilisation de cette analyse procède donc de la valorisation,

principalement de l'analyse documentaire et des entretiens. La méthode

est un « ensemble de démarches que suit l'esprit pour

découvrir et démontrer la vérité68

» et, plus largement, un « ensemble de démarches

raisonnées, suivies, pour parvenir à un but »69.

Selon Jacqueline Freyssinet-Dominjon la méthode est un « ensemble

d'opérations intellectuelles par lesquelles un chercheur veut atteindre

les vérités qu'il poursuit, les démontre et les

vérifie »70. Pour Madeleine Grawitz elle trouve sa place

à tous les niveaux de la recherche71

Par technique il faut entendre, l'ensemble des

procédés grâce auxquels la collecte des informations sur un

objet d'étude est rendue possible. Elle implique la façon par

laquelle on accède à l'information, comment on la traite et les

moyens intellectuels permettant de l'analyser et de l'interpréter afin

de crédibiliser le résultat d'une recherche. La

crédibilisation de cette analyse procède donc de la valorisation,

principalement de l'analyse documentaire et des entretiens.

Nous avons procédé à une recherche

bibliographique dans les villes de Douala, et de Yaoundé. Dans la

première, ces recherches ont notamment eu lieu dans les

bibliothèques de l'Université de Douala bibliothèque

centrale de l'ESSEC et celle du Campus. Dans la seconde ville, ces recherches

se sont déroulées dans la bibliothèque de l'UCAC à

Yaoundé sans oublier la bibliothèque du CNUDHD-AC, au centre

documentaire de l'Ambassade des Etats-Unis. Donc cette technique d'observation

était indirecte, avec notamment la technique documentaire. Il s'est agi

de dépouiller, les ouvrages scientifiques, les articles des revues, les

articles des journaux, les dictionnaires généraux et

spécialisés, les rapports des OSC et des OIG ont

été les sources de première et les textes

réglementaires nationaux et internationaux, portant directement ou

indirectement sur notre objet de recherche.

A partir de nos lectures, nous avons découvert les

points de vue de différents auteurs sur notre objet d'étude.

Ensuite, nous nous sommes rendu sur le terrain pour effectuer une enquête

en adoptant la technique de l'entretien semi-direct, en ce sens

68 Dictionnaire le Petit Robert, 1998, p.

1034.

69 Idem.

70 Freyssinet-Dominjon, (J), Méthodes en

sciences sociales, Paris, Montchrestien, 1997, p. 12.

71 Grawitz, (M), Op. cit., p. 124.

14

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

qu'il n'a pas été ni entièrement ouvert

ni canalisé par un grand nombre de questions prévues.

Avant d'aller sur le terrain, nous avons élaboré

des guides d'entretien qui ont servi à questionner les observateurs des

élections et ceux qui ont au moins observé une élection

présidentielle sur un nombre de questions posées. Ce guide

d'entretien contient d'une part des questions standard qui sont introduites au

fur et à mesure que l'entretien progresse et, d'autre part, des

questions libres ayant permis de relancer le débat ou de

réorienter, à chaque fois que la personne enquêtée

sortait de son véritable sujet.

Toutefois, nous accordions plus d'importance à la

progression de l'entretien lui-même, l'ordre important peu. Cette

méthode appelée semi-directe a facilité le dialogue et a

permis garder toujours ouverte la possibilité d'obtenir des

clarifications sur l'un et l'autre point. Elle a offert aussi une certaine

liberté, tout en écartant le risque de dispersion. En outre, elle

a permis d'éviter de passer à côté des points

importants abordés de manière spontanée par les personnes

interrogées. Les attitudes d'hésitation, de doute ont

été repérées. La méthode a eu pour but de

laisser venir l'interlocuteur afin que celle-ci parle ouvertement dans les mots

qu'elle souhaite et dans l'ordre qui lui convenait.

Ensuite, durant notre enquête qui a duré tous les

mois de juillet et d'août 2013, les demandes que nous avons

adressées aux OSC d'une part et aux OIG d'autre part et n'ayant pas

toujours trouvé réponse favorables, nous avons travaillé

avec ceux qui ont répondu présents à notre sollicitation.

Malgré ces écueils, nous sommes parvenus à étudier

le phénomène de manière objective.

Nous avons mobilisé le modèle de la science

politique de sociologie politique, et surtout de sociologie électorale,

mieux encore de science électorale72, de droit international

ainsi que des relations internationales.

Deux techniques de recherche nous ont donc permis de

bâtir notre développement : la recherche empirique et la recherche

documentaire.

A l'issue de ce travail méthodologique nous avons

arrêté l'hypothèse et les axes de la recherche.

C. Hypothèses et axe de recherche

Il s'agit ici de dégager les hypothèses

et de préciser les axes de la recherche. a. Hypothèse centrale et

hypothèses secondaires

L'idée-force de ce mémoire est explicité

en ces termes : le monitoring des élections présidentielles au

Cameroun de 1992 à 2011 par l'observation et l'intervention est

sociopolitiquement construit et produit des effets de réalité au

regard des usages plurivoques dont il fait l'objet.

72 Les élections et le monitoring des

élections présidentielles s'inscrit dans le cadre de la science

électorale, entretien avec Hilaire Kamga, Un expert des questions

électorales et de l'observation des élections (Note de

terrain).

15

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

Cette hypothèse centrale est spécifiée par

deux hypothèses secondaires :

La première hypothèse secondaire est que

le monitoring des élections présidentielles est une pratique

encadrée par des règles, structurées par des enjeux

multiples et que ces acteurs usent de multiples et inégales ressources

et de nombreuses logiques.

La seconde hypothèse est que le monitoring des

élections présidentielles est déterminé par des

usages plurivoques internes et internationaux, produit des effets de

réalité à la fois positifs et négatifs.

b. Les axes de la recherche

L'analyse menée ici, en dépit de sa

complexité ainsi que de la diversité des questionnements qu'elle

suscite, nous conduit tour à tour, à étudier le monitoring

des élections présidentielles comme une construction

sociopolitique (Première partie) d'abord, par les règles qui

l'encadrent et les enjeux qui justifient (Chapitre 1) et, ensuite par les

ressources et des logiques de déploiement des acteurs (Chapitre 2).

D'autre part, il y a l'analyse des usages plurivoques

(Chapitre 3) et les effets de réalités (Chapitre 4) du monitoring

des élections présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

qui constituent l'objet de la seconde partie.

16

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

PREMIERE PARTIE :

LA CONSTRUCTION SOCIOPOLITIQUE DU MONITORING DES

ELECTIONS PRESIDENTIELLES

« Le plus grand défi d'une mission

d'observation des élections est « d'être sûr de ne pas

se tromper » »73, Peter Eicher74.

« La création d'Elecam est venue consacrer une

étape décisive dans la modernisation de notre système

électoral. Le rôle des partis politiques a été

renforcé et la société civile est maintenant

impliquée dans la gestion du processus électoral. Les

administrations publiques prêter leur concours à Elecam dans

l'exécution de ses missions, et le pouvoir judiciaire peut intervenir en

amont du processus électoral avant tout contentieux éventuel

»75.

Le monitoring des élections présidentielles

s'appuie sur une certaine spécificité, à savoir, celle de

la quête de l'efficacité. Dans cette dynamique, il ne nie pas

l'impératif de conciliation de cette tension vers la réalisation

d'un certain objectif avec l'application d'un certain nombre de règles

et d'enjeux (Chapitre 1) ainsi qu'un ensemble de ressources et de logiques

(Chapitre 2) qui animent les acteurs qui contribuent à cette

activité.

73 Organisation pour la Sécurité et

la Coopération en Europe (OSCE), L'observation des élections,

Varsovie, 2006, publié par le Bureau des Institutions et des Droits de

l'Homme (BIDDH) de l'OSCE, p. 18.

74 Ancien premier Directeur adjoint du Bureau des

Institutions et des Droits de l'Homme (BIDDH), Chef principal de plusieurs

missions d'observations.

75 Extrait du discours du Président National

du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), lors du

Congrès Extraordinaire de ce parti le 15 septembre 2011, à 24

jours de l'élection présidentielle du 09 octobre 2011.

17

Le monitoring des élections

présidentielles au Cameroun de 1992 à 2011

CHAPITRE I : REGLES ET ENJEUX DU MONITORING DES

ELECTIONS PRESIDENTIELLES

« Les observations électorales (...) sont

largement acceptées dans le monde. Elles sont menées par les

organisations intergouvernementales, des organisations

non gouvernementales nationales, internationales et des

associations chargés d'évaluer avec impartialité et

précision les processus électoraux dans l'intérêt de

la

population du pays où l'élection a lieu et

dans celui de la communauté internationales. »76

Un phénomène, qu'il soit politique ou social, se

construit autour des règles et

enjeux qui animent chaque acteur. Dans le cadre de notre

étude sur le monitoring des élections présidentielles qui

obéit à cette logique selon Philipe Braud77,

l'explication

qu'il donne d'un phénomène politique, passe par

analyse des règles et des enjeux. Tel est le cas du monitoring des

élections. Il est opportun de le concevoir comme une pratique

socialement encadrée par des règles aussi bien normatives, que

pragmatique (Section 1), bien qu'étant structurée par des enjeux

multiples (Section 2).

SECTION I : LE MONITORING DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES

: UNE PRATIQUE ENCADREE PAR DES REGLES NORMATIVES ET PRAGMATIQUES

Le monitoring des élections présidentielles peut

être envisagé comme un phénomène socialement

construit, encadré par des normes juridiques (Paragraphe 1)

ainsi que par un ensemble de règles pragmatiques

(Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les normes d'encadrement du monitoring des

élections

présidentielles

Le monitoring des élections présidentielles est

fondamentalement encadré par le droit international (A) et

accessoirement par le droit national (B).

A. Le monitoring des élections

présidentielles : une pratique encadrée par le droit

international

Le développement récent des activités

visant à poursuivre et encourager la démocratie trouve son

fondement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et le

Pacte International relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) qui

promeuvent le respect des valeurs démocratiques et des

droits de l'homme. L'article 21 de la DUDH fait état de trois principes

:

« 1) Toute personne a le droit de prendre part