CHAPITRE II: LE CADRE HUMAIN ET ECONOMIQUE

L'analyse du cadre humain et socioéconomique des terroirs

de Dialakoto et de Laboya va aborder l'historique du peuplement, la

démographie et les activités socioéconomiques.

II.1 LE CADRE HUMAIN

Les terroirs de Dialakoto et de Laboya se localisent dans une

«poche » exiguë, ceinturée par deux réserves

forestières. Le village de Dialakoto, se trouve sur la route la

Nationale n°7, en allant vers Kédougou, tandis que celui de Laboya

est à l'intérieur des terres, dans la zone tampon du PNNK.

II.1.1 L'historique du peuplement

À l'instar des vagues migratoires qui ont

peuplées la région de la haute et de la moyenne Gambie,

l'installation humaine dans la zone remonte au 1 0ème

siècle, avec l'arrivée des Bassari, des Bédik et des

Cognagui qui sont les premiers occupants. Elle s'est poursuivie jusqu'au

13ème et 1 5ème siècle, avec la

venue des Peuls et du groupe mandé, constitué de plusieurs

ethnies, dont les Tandanké, les Mandingue, les Diakhanké, les

Malinké... [cf. PLD de Dialakoto, 1998].

Toutefois, le processus d'occupation et la composition

ethnique révèlent que l'installation des deux terroirs au niveau

de la «poche de Dialakoto» découle de facteurs qui peuvent

être d'origines diverses.

En effet, le terroir de Dialakoto est plus

ancien que celui de Laboya. L'installation du village résulte de

facteurs historiques, car il a été fondé, il y'a plus de

trois siècles par des vagues de migrants Mandingues en provenance de la

Casamance. Mais actuellement, le terroir accueille une diversité

ethnique, composée respectivement de Mandingue, de Peul, de

Diakhanké, de Bassari, de Cognagui et de Wolof. Cette composition

ethnique est à l'image du peuplement de la communauté rurale, qui

est habitée par les Mandingues qui composent 50 % de la population,

suivis des Peul 33 %, des Diakhanké 10 %, des Bassari 3 %, des Wolof 2 %

et d'autres minorités qui ne représentent que 2% de la population

[cf. PLD de Dialakoto, 1998].

L'installation du terroir de Laboya est

beaucoup récente, dans un tout autre contexte. Le village est un ancien

hameau de culture qui a été défriché en 1977, par

des cultivateurs de Dialakoto, précisément les habitants de

Soucouto, un quartier excentré de celui-ci. Son peuplement, qui s'est

fait initialement par les habitants de ce quartier, s'est

accéléré grâce à l'existence d'un

périmètre de

bananes irriguées installé par l'OFADEC en

1980. Depuis lors, les périmètres de bananeraies qui se sont

multipliés, ont favorisé la venue d'une importante main-d'oeuvre

très diversifiée, composée de populations autochtones

(Peul, Diakhanké, Tandanké et Cognagui), mais aussi

d'étrangers (Wolof, Maure, Sérère et Diola).

II.1.2 La démographie

Le terroir de Dialakoto présente l'aspect d'un gros

village à caractère semi - urbain et abritait 2983 habitants,

d'après le recensement administratif de 2002. Le terroir de Laboya est

quant à lui de plus petite taille et compte une population

estimée à 266 habitants. Mais, ce recensement ne prenait pas en

compte la main d'oeuvre immigrée travaillant dans les plantations de

bananes et qui est installée en périphérie du village,

dans des habitats précaires.

Si l'on considère les résultats du Recensement

Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 1988, nous

constatons que la population de Dialakoto est passée de 1732 habitants

en 1988 à 2983 habitants en 2002, soit une augmentation de 1251

habitants en quatorze années. Celle de Laboya, en passant de 133

à 266 habitants entre ces deux années a, quant à elle,

réellement doublé ses effectifs.

En outre, la structure par âge et par sexe de la

population montre une légère prédominance des effectifs

féminins et jeunes. En effet, les femmes représentent environ

51,5 % de la population et les jeunes de moins de 15 ans représentaient

environ 44 % de la population [cf. PLD de Dialakoto, 1998].

Avec une population totale estimée à 4654

habitants en 2002 et une densité de 33,1 habitants au km2 ,

les terroirs de Dialakoto et de Laboya représentent respectivement 64,4

et 5,7% de la population totale de la «poche ».

II.2 LES ACTIVITES SOCIOECONOMIQUES

Les activités socioéconomiques

pratiquées dans les terroirs de Dialakoto et de Laboya sont d'abord les

activités de production (agriculture et l'élevage), qui sont

suivis d'autres activités (prélèvement, artisanat,

services et commerce).

II.2.1 Les activités de production

L'agriculture et l'élevage sont les principales

activités de production pratiquées au niveau des

terroirs de Dialakoto et de Laboya.

+ L'agriculture

Elle est la principale activité socioéconomique

des ménages des terroirs de Dialakoto et de Laboya. Toutefois, deux

types de culture sont pratiquées par les populations : une agriculture

traditionnelle pluviale et une agriculture irriguée.

L'agriculture pluviale et traditionnelle est

généralement vivrière, avec des espèces comme le

maïs, le sorgho, le mil, le niébé, la courge et quelque fois

le riz dans les bas-fonds inondables. Elle se caractérise par un

système de culture itinérante sur brûlis et l'utilisation

de techniques rudimentaires. Des spéculations commerciales, telles que

le coton et l'arachide, sont également cultivées, sous

l'initiative et l'encadrement de la SONACOS et la SODEFITEX, qui fournissent

aux paysans les intrants agricoles (semences, engrais et produits

phytosanitaires). En outre, avec l'appui du PROGEDE, quelques groupements

féminins s'activent dans le maraîchage pour améliorer leurs

revenus.

Cette agriculture vivrière qui occupe plus de la

moitié des terres cultivées, reste handicapée par un

certain nombre de contraintes, dont l'extension de la cuirasse, l'insuffisance

des terres cultivables, le faible équipement des paysans en

matériels agricoles, le manque d'intrants, la déprédation

des animaux sauvages (singes et phacochères), ...

L'agriculture irriguée concerne la

culture de la banane dans des périmètres privés

disposés le long du fleuve Gambie, au sud du village de Laboya. Les

premiers périmètres expérimentaux, au niveau de la

«poche », ont été installés par l'OFADEC,

d'abord à Wassadou-dépôt en 1975 et ensuite à Laboya

en 1980.

Actuellement, le village de Laboya abrite deux

périmètres privés, dont les bananeraies SALL et Armstrong,

qui font respectivement 220 et 45 hectares. Ils mobilisent tous les actifs du

village et une main d'oeuvre cosmopolite, composée de ressortissants

d'autres régions du Sénégal, mais aussi

d'étrangers. En plus de ces deux périmètres, la

«poche de Dialakoto » dispose de quatre autres bananeraies à

Wassadou-dépôt, dont deux sont exploités par des GIE et

deux autres par des privés.

L'irrigation se fait par arrosage à la goutte à

goutte, à partir d'une motopompe à diesel installée

sur

le fleuve Gambie. Cependant, l'agriculture irriguée reste

également confronté à certaines

contraintes, dont

l'absence d'aménagement des berges et du lit du fleuve, la faiblesse des

structures

d'encadrements des producteurs de bananes, telles que la FEGAP

et l'APROVAG.

+ L'élevage

C'est une activité qui est toujours associée

à l'agriculture. Le cheptel, qui composé de bovins, d'ovins, de

caprins et d'asins, souffre d'un certain nombre d'handicaps, dont

l'exiguïté et la pauvreté des pâturages, le

tarissement précoce des mares et les maladies du bétail.

C'est ainsi que les meilleurs pâturages, qui se

trouvent dans la Forêt Classée de Diambour et dans la zone tampon

du Parc, sont constamment fréquentés par le bétail. Cette

situation occasionne de nombreux heurts entre l'autorité du Parc et les

éleveurs, transhumants ou sédentaires.

Les activités agropastorales fournissent d'abord

l'alimentation de base des populations et constituent également une

source de revenus pour les ménages ruraux. Cependant, elles restent

handicapées par des divers facteurs dont la faiblesse des

précipitations, la pauvreté des sols...

II.2.2 Les autres activités

Les autres activités pratiquées dans les terroirs

de Dialakoto et de Laboya sont les activités de

prélèvement, l'artisanat, les services et le commerce.

+ Les activités de

prélèvement

Elles sont constituées par la cueillette des produits

forestiers et la pêche.

La cueillette est une activité

complémentaire aux activités de production agropastorales et

fournit des revenus non négligeables aus ménages ruraux. Elle

concerne les fruits sauvages telles que celles qui sont étudiés

ici (Saba senegalensis, Parkia biglobosa, Parinari

macrophylla, Detarium microcarpum, Vitex madiensis et le

miel), les feuilles et les racines de certaines espèces utilisées

dans l'alimentation ou la pharmacopée. La Maison Familiale Rurale (MFR)

de Dialakoto, spécialisée dans la production du miel est la seule

structure d'encadrement qui a été identifiée dans ce

domaine. Celle-ci se charge de la collecte des produits récoltés

ou cueillis, de leur conditionnement et de leur commercialisation à

travers un circuit qui couvre le territoire national.

La pêche est une activité qui ne

mobilise qu'un très faible effectif, malgré les

potentialités offertes

par le fleuve Gambie. En outre, les techniques

de pêche, qui consiste à l'utilisation de la nasse et de

la ligne, sont encore très rudimentaires, tandis que les

maigres prises sont commercialisées au niveau des marchés locaux

(villageois).

+ L'artisanat et les services

L'artisanat est très

développé au niveau des terroirs de Dialakoto et de Laboya. C'est

ainsi qu'on distingue divers métiers, dont la cordonnerie, la

maçonnerie, la couture et la réparation mécanique. De

plus, la transformation des sous-produits du rônier (Borassus

aethiopum), fournit des revenus importants aux acteurs.

Les services fournis aux populations sont très

diversifiés et intéressent particulièrement le transport,

le tourisme et la téléphonie. En ce qui concerne le transport,

nous pouvons constater que les villages de Dialakoto et de Laboya sont

accessibles en toute saison. En effet, trois véhicules assurent la

liaison quotidienne entre Tambacounda et Dialakoto, tandis que Laboya est

relié à la Nationale 7 par une bonne piste en latérite

à partir de Damantan. Les activités touristiques au niveau des

villages de Dialakoto et de Laboya sont presque inexistantes, malgré les

potentialités liées à la périphérie du Parc.

En effet, seul le village de Laboya a entrepris, à travers le GIE

«Wula- kanta », de réaliser un projet d'élevage de

faune. L'existence de six cabines privées à Dialakoto atteste de

l'extension de la téléphonie rurale qui reste un facteur

déterminant de développement.

+ Le commerce

Les activités commerciales sont très

développées au niveau des villages de Dialakoto et de Laboya qui

sont polarisés par le marché hebdomadaire de Wassadou -

dépôt. C'est un grand « louma» qui rayonne dans toute la

Communauté Rurale et attire les commerçants d'autres

localités, dont Missirah et Tambacounda, respectivement chef-lieu

d'Arrondissement et de Région. En effet, il constitue le premier niveau

de regroupement des produits de cueillette collectés dans la zone et les

produits agricoles et surtout le bétail y sont également

échangés.

En outre, il existe à Dialakoto un marché

villageois très dynamique, ainsi qu'une dizaine de boutiques qui

fournissent aux populations des denrées de premières

nécessités.

CONCLUSION PARTIELLE

Les terroirs de Dialakoto et de Laboya, situés dans la

«poche de Dialakoto » et ceinturés par les réserves

forestières du Niokolo Koba au sud et du Diambour au nord, appartiennent

au domaine soudanien. Le climat de la zone, également du domaine

soudanien, permet une pluviométrie moyenne de 700 mm/an, qui entretient

une végétation de savane boisée, arborée, et

arbustive, sur les plateaux plus ou moins cuirassés. Le fleuve Gambie

avec ses berges fertiles conserve également, quant à elle, des

galeries forestières. Toutefois, cette végétation est

actuellement fortement dégradée autour des terroirs villageois,

à cause de facteurs anthropiques (défrichements,

surpâturage, feux de brousse...), mais aussi naturels (baisse de la

pluviométrie...).

La population, dont l'origine remonte à plusieurs

siècles, est essentiellement agropastorale. Elle est actuellement

très diversifiée, grâce à l'arrivée massive

d'immigrés attirés par le développement des bananeraies

à Laboya. Toutefois, la pratique de l'agriculture est confrontée

par des facteurs physiques et climatiques, dont l'impossibilité de toute

extension spatiale, l'importance des surfaces incultes (cuirasse) et la

faiblesse de la pluviométrie.

TROISIEME PARTIE:

POTENTIEL DE PRODUCTION ET DE CUIELLETTE

FRUITIERE

FORESTIERE

La troisième partie de cette étude va faire

l'articulation entre les unités spatiales (le terroir villageois et

l'espace forestier), la ressource (les six produits de cueillette) et

l'exploitation (le potentiel), afin de déterminer la performance de la

production fruitière ou de la cueillette forestière. Elle est

structurée en trois chapitres :

- Le premier chapitre va présenter le potentiel de

production fruitière au niveau des terroirs villageois (champs de

cultures et terres en jachère) de Dialakoto et de Laboya;

- Le second chapitre, va présenter le potentiel de

cueillette forestière dans les sites d'exploitation de l'espace

forestier de Dialakoto et de Laboya;

- Le dernier chapitre fera, à partir de deux niveaux

comparatifs, une appréciation de la performance entre la production et

la cueillette fruitière forestière dans les deux espaces.

CHAPITRE I : LE POTENTIEL DE PRODUCTION DANS

LES

TERROIRS VILLAGEOIS

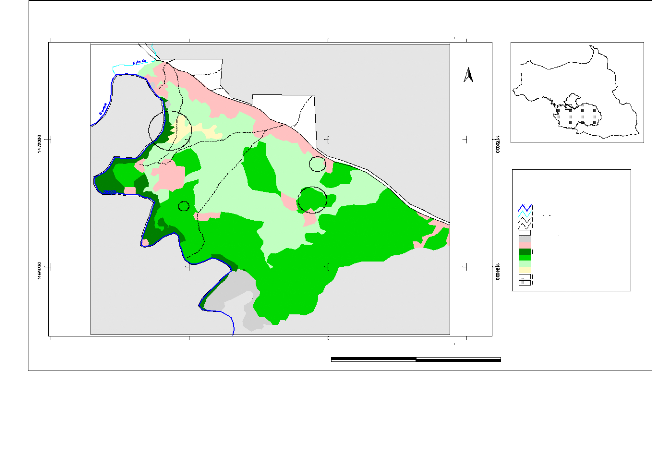

A travers l'analyse de l'inventaire de 10 placettes

implantées dans les périmètres agraires (champs et

jachères), nous allons essayer d'estimer le potentiel de production

fruitière forestière au niveau des terroirs villageois de

Dialakoto et de Laboya [cf. carte 4].

I.1 LE POTENTIEL DE PRODUCTION DANS LE TERROIR DE

DIALAKOTO

Le terroir villageois de Dialakoto a abrité 5 placettes,

dont 4 se trouvent dans les champs et une sur les terres en jachère.

L'inventaire du potentiel des espèces fruitières

forestières dans ces placettes avait donné les résultats

suivants [cf. tableau 1]:

Tableau 1: Abondance et diversité des

espèces ligneuses dans le terroir de Dialakoto

SITES

ESPECES

LIGNEUSES

|

Champs

|

Jachères

|

Total

individus

par espèce

|

Taux

d'abondance/

Espèces

|

|

%

|

Indiv.

|

%

|

|

2

|

1,04%

|

0

|

0%

|

2

|

0,63%

|

Vitex madiensis

|

4

|

2,08%

|

0

|

0%

|

4

|

1,27%

|

Autres

|

186

|

96,87%

|

123

|

100%

|

309

|

98,09%

|

Taux d'abondance

/Sites

|

192

|

61%

|

123

|

39%

|

315

|

100%

|

|

Source : DIALLO T.B, résultats d'inventaire,

juin 2003.

L'analyse du résultat de l'inventaire des 5 placettes

implantées dans le terroir villageois de Dialakoto révèle

un potentiel en espèce fruitière forestière

extrêmement faible, presque nul.

En effet, sur l'ensemble des 5 placettes, on ne

dénombre que Vitex madiensis et Parkia biglobosa qui

ont respectivement 4 et 2 individus, soit 6 individus ligneux et un taux

d'abondance cumulé égale à 1,9%. Cette faiblesse du

potentiel s'explique par une double raison. D'une part, la très faible

présence des espèces fruitiers et, d'autre part, l'unique

placette se trouvant sur les terres en jachère n'en compte aucune. En

outre, nous constatons paradoxalement que Vitex, une espèce de

l'espace forestier, est plus représentative que Parkia qui est

quant à elle une espèce agro forestière

[cf. graphique 1].

Graphique 1: Abondance des espèces

fruitières dans le terroir de Dialakoto

98,09%

100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

2,08%

1 ,27%

20,00%

1,04%

10,00%

0,00%

0 0%0 0% 0,63%

Parkia biglobosa Vitex madiensis Autres espèces

Toutefois, signalons que sur un total de 315 individus ligneux

répartis entre 27 espèces ligneuses, au niveau des 5 placettes,

les 25 autres espèces réunissent 309 individus, dont 123 se

trouvent dans l'unique placette sur les terres en jachère, soit 39% des

effectifs.

Nous constatons ainsi que leur importance numérique

est beaucoup significative au niveau des jachères. En effet, nous avons

dénombré en moyenne 47 individus par placette au niveau des

champs et 123 individus au niveau de la placette sur les jachères.

I.2 LE POTENTIEL DE PRODUCTION DANS LE TERROIR DE

LABOYA

Le terroir villageois de Laboya a également abrité

5 placettes, dont 2 dans les champs et 3 sur les terres en jachère.

L'inventaire du potentiel des espèces fruitières

forestières au niveau de ces placettes avait fourni les données

suivantes [cf. tableau 2]:

Tableau 2: Abondance et diversité des

espèces ligneuses dans le terroir de Laboya

SITES

ESPECES

LIGNEUSES

|

Champs

|

Jachères

|

Total

individus

par espèce

|

Taux

d'abondance/

Espèces

|

|

%

|

Indiv.

|

%

|

|

14

|

11,38%

|

61

|

3 1,44%

|

75

|

23,65%

|

Parkia biglobosa

|

2

|

1,62%

|

2

|

1,03%

|

4

|

1,26%

|

Vitexmadiensis

|

4

|

3,25%

|

6

|

3,1%

|

10

|

3,15%

|

Autres

|

103

|

83,73%

|

125

|

64,43%

|

228

|

71,92%

|

Taux d'abondance

/Sites

|

123

|

38,8%

|

194

|

61,2%

|

317

|

100%

|

|

Source : DIALLO T.B, résultats d'inventaire,

juin 2003.

D'après le résultat de l'analyse de

l'inventaire des 5 placettes, nous constatons que le terroir villageois de

Laboya abrite un potentiel assez important en espèce fruitière

forestière. En effet, parmi les 6 espèces ciblées, les 5

placettes du terroir en abritent trois, dont Borassus aethiopum, Vitex

madiensis et Parkia biglobosa qui totalisent ensemble 89

individus ligneux, soit un taux d'abondance cumulé égale à

28%.

Nous constatons également que le rônier

(Borassus aethiopum), qui est une espèce

protégée, est beaucoup plus abondant, aussi bien au niveau des

champs que sur les jachères, avec 23,65% des effectifs.

De même, ces trois espèces fruitières sont

beaucoup plus abondantes sur les jachères que dans les champs, avec des

taux d'abondance cumulés respectifs de 35,57 et 16,25%. Cependant, ici

aussi malgré sa particularité agro forestière, Parkia

est beaucoup moins abondante que Vitex, avec seulement 1,26% des

effectifs. En outre ces deux espèces présentent sensiblement les

mêmes effectifs au niveau des deux milieux [cf. graphique

2].

Graphique 2: Aboncance des espèces

fruitières dans le terroir de

Laboya

Bo rassus Parkia Vitex Autres

aethiopum biglobosa madiensis espèces

40,00%

60,00%

20,00%

90,00%

80,00%

70,00%

50,00%

30,00%

10,00%

0,00%

11,38%

31,44%

23,65%

1,62%

1,03%

1,26% 3,2 5%

3,10%

3,15%

83,73% 64,43%

71,92%

Champs Jachéres

Tauxd'abondance/espèce

Néanmoins, sur un total de 534 individus et 19

espèces ligneuses recensés dans les 5 placettes, les 16 autres

espèces, comptabilisent 228 individus ligneux. Nous constatons ainsi que

l'importance numérique des autres espèces ligneuses est

sensiblement égale au niveau des champs et des jachères, car nous

avons inventorié respectivement 42 et 52 individus en moyenne par

placette, au niveau des jachères et des champs.

D'une manière générale, au niveau des

terroirs villageois, nous avons constaté d'une part une

représentativité moyenne des espèces fruitières

forestières et, d'autre part une faiblesse de leur abondance relative.

En effet, sur les six espèces ciblées seules Borassus

aethiopum, Vitex madiensis et Parkia biglobosa sont

présentes, au niveau des terroirs villageois de Dialakoto et de Laboya.

En outre, le rônier est totalement absent du terroir villageois de

Dialakoto, tandis que celui de Laboya, beaucoup moins anthropisé,

recèle le plus grand potentiel.

CHAPITRE II: LE POTENTIEL DE CUEILLETTE DANS

LES

SITES D'EXPLOITATION

L'appréciation du potentiel de cueillette

fruitière forestière au niveau de l'espace forestier de Dialakoto

et de Laboya sera fait à l'aide de l'inventaire de 10 placettes

implantées dans quatre sites d'exploitation [cf. carte

4].

II.1 LE POTENTIEL DE CUEILLETTE DANS L'ESPACE FORESTIER

DE DIALAKOTO

L'espace forestier de Dialakoto abrite deux sites

d'exploitation, dont celui de Kanjon - sutu et de Tambaya.

Le site de Kanjon - sutu se situe à

environ 5 km au sud du terroir de Dialakoto. Il abrite une grande mare qui lui

a donné son nom (la mare de Kanjon - sutu) et qui accueille les nombreux

troupeaux de la zone. Sa végétation est une savane boisée,

sur un relief de plateau avec des altitudes comprises entre 70 et 80

mètres.

Celui de Tambaya se situe lui aussi à

environ 5 km au sud-est du terroir de Dialakoto, en bordure de la Route

Nationale n°7. Il présente sous un relief de plateaux, d'altitude

moyenne égale à 60 mètres, une végétation de

savane arborée.

L'inventaire du potentiel des espèces

fruitières forestières dans les cinq placettes, au niveau des

sites de Kanjon-sutu (3 placettes) et de Tambaya (2 placettes) avait

présenté les résultats suivants [cf. tableau

3]:

Tableau 3: Abondance et diversité des

espèces ligneuses dans l'espace forestier de Dialakoto

SITES

ESPECES

LIGNEUSES

|

Kanjon-sutu

|

Tambaya

|

Total

individus

par espèce

|

Taux

d'abondance/

Espèces

|

|

%

|

Indiv.

|

%

|

|

36

|

6,76%

|

27

|

7,39%

|

63

|

7%

|

Vitex madiensis

|

73

|

13,72%

|

8

|

2,19%

|

81

|

9%

|

Autres

|

423

|

79,5 1%

|

330

|

90,41%

|

753

|

84%

|

Taux

d'abondance/Sites

|

532

|

59,30%

|

365

|

40,69%

|

897

|

100%

|

|

Source : DIALLO T.B, résultats d'inventaire,

juin 2003.

L'analyse de l'inventaire des 5 placettes de l'espace

forestier de Dialakoto montre un faible potentiel des sites d'exploitation en

fruitier forestier. En effet, on ne recense que deux espèces

fruitières qui ont un total de 144 individus ligneux, sur l'ensemble des

5 placettes. Il s'agit de Detarium microcarpum et de Vitex

madiensis qui, avec respectivement 63 et 81 individus, présentent

un taux d'abondance cumulé égale à 16%.

Nous constatons aussi que leur présence au niveau de

ces deux sites est variable, car Vitex est beaucoup plus abondante

à Kanjon-sutu, tandis que Detarium prédomine à

Tambaya. En outre, avec 76% des effectifs fruitiers, le site de Kanjon-sutu est

beaucoup productif que celui de Tambaya qui n'abrite que 24% du potentiel

cumulé [cf. graphique 3].

100,00%

40,00%

30,00%

80,00%

60,00%

20,00%

90,00%

70,00%

50,00%

10,00%

0,00%

Graphique 3, Abondance des espèces

fruitières dans l' espace

forestier de Dialakoto

6,76%

13,72%

79,51%

7,39%

2,19%

90,41%

7%

9%

84%

Detarium microcarpum Vitex madiensis

Autres

Néanmoins, sur un total de 897 individus ligneux et 36

espèces ligneuses, recensés dans l'ensemble des 5 placettes, les

34 autres espèces comptent 753 individus, dont 59,3% sur le site de

Kanjonsutu. Nous constatons ainsi que l'importance numérique des autres

espèces est légèrement plus grande à Tambaya, avec

une moyenne de 165 individus par placette, contre 141 à Kanjon-sutu.

II.2 LE POTENTIEL DE CUEILLETTE DANS L'ESPACE FORESTIER

DE LABOYA

L'espace forestier de Laboya abrite deux sites d'exploitation,

dont celui de Cathièry et de Kéniékonko.

La forêt de Cathièry commence

à environ 1 km du terroir villageois de Laboya et s'étend

jusqu'aux berges du fleuve Gambie. La végétation du site est

composée d'une savane très diversifiée et de forêt

galerie. D'un aspect boisé sur un relief de vallée et de pente,

la savane devient arborée et arbustive, sur un relief de plateau, en

périphérie du terroir villageois.

Le site de Kéniékonko se situe

à environ 5 km au sud du terroir villageois de Laboya. Il se trouve dans

une végétation de savane boisée sur un relief de

plateaux.

En raison de sa proximité et de sa

productivité, le site de Cathièry, principal site de

prélèvement, abrite 4 placettes, contre une seule pour celui de

Kéniékonko. L'inventaire du potentiel des cinq placettes en

espèces fruitières forestières, au niveau de ces deux

sites, avait fourni les effectifs suivants [cf. tableau 4]:

Tableau 4: Abondance et diversité des

espèces ligneuses dans l'espace forestier de Laboya

SITES

ESPECES

LIGNEUSES

|

Cathièry

|

Kéniékonko

|

Total

individus

par espèce

|

Taux

d'abondance/

Espèces

|

|

%

|

Indiv.

|

%

|

|

24

|

6,13%

|

0

|

0%

|

24

|

3,76%

|

Detarium microcarpum

|

44

|

11,25%

|

0

|

0%

|

44

|

6,90%

|

Parinari macrophylla

|

20

|

5,11%

|

0

|

0%

|

20

|

3,13%

|

Parkia biglobosa

|

4

|

1,02%

|

0

|

0%

|

4

|

0,63%

|

Saba senegalensis

|

21

|

5,37%

|

0

|

0%

|

21

|

3,29%

|

Vitex madiensis

|

0

|

0%

|

120

|

48,58%

|

120

|

18,81%

|

Autres

|

278

|

71,1%

|

127

|

51,42%

|

405

|

63,48%

|

Taux d'abondance

/Sites

|

391

|

61,29%

|

247

|

38,71%

|

638

|

100%

|

|

Source : DIALLO T.B, résultats d'inventaire,

juin 2003.

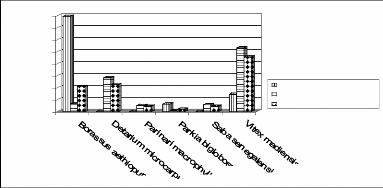

Le résultat de l'analyse de l'inventaire des 5 placettes

de l'espace forestier de Laboya révèle un important potentiel en

espèces fruitières forestières au niveau des sites

d'exploitation.

En effet, toutes les 6 espèces ciblées sont

répertoriées dans les 5 placettes, avec un total de 233 individus

ligneux, soit un taux d'abondance cumulé égale à 36,52%.

Ce sont respectivement Vitex madiensis (120 individus), Detarium

microcarpum (44 individus), Borassus aethiopum (24 individus)

Saba senegalensis (21 individus),Parinari macrophylla (20

individus) et Parkia biglobosa (4 individus).

Toutefois, la diversité et l'abondance des

espèces au niveau des deux sites sont très variables. C'est ainsi

que nous constatons que le site de Cathièry présente une plus

grande diversité d'espèces, recèle la totalité du

potentiel de Detarium, de Saba, de Parinari, de

Parkia et abrite en plus une importante rôneraie le long du

fleuve Gambie. Le site de kéniékonko n'abrite, quant à

lui, que deux espèces fruitières, à savoir Saba

senegalensis et Vitex madiensis, dont uniquement cette

dernière est présente dans la placette.

De ce fait, nous pouvons dire que la forêt de

Cathiéry, avec seulement 48,5% du potentiel fruitier, est beaucoup plus

productive que celui de Tambaya qui abrite 51,5% du potentiel exclusivement

constitué de Vitex. En outre, Detarium, Saba et

Parinari sont beaucoup plus abondantes avec des taux d'abondance

cumulés respectifs de 11,25 ; 5,37 et 5,11%. Par contre, la

présence de Parkia est très faible, avec seulement 1,02%

des effectifs [cf. graphique 4].

Graphique 4: Abondance des espèces

fruitières dans l'espace forestier de Laboya

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

30,00%

70,00%

50,00%

10,00%

0,00%

Cathièry Kéniékonko

Taux d'abondance/espèce

Notons que dans l'ensemble des 5 placettes, 638 individus

ligneux, répartis entre 35 espèces ont été

dénombrés. Le site de Cathiéry, qui compte le plus grand

nombre de placettes, abrite 61,29% des effectifs ligneux. Cependant, nous

remarquons que l'unique placette du site de Kéniékonko abrite 127

individus, tandis que les placettes du site de Cathiéry comptent en

moyenne 70 individus.

En gros, nous pouvons constater une plus grande

diversité des espèces, ainsi qu'une plus grande abondance des

fruitiers au niveau des espaces forestiers. Cependant, nous constatons

également que les sites de Laboya sont beaucoup plus productifs et

abritent la totalité des espèces ciblées, tandis que ceux

de Dialakoto ont un très faible potentiel, constitué uniquement

par deux

espèces, à savoir Vitex et

Detarium.

47

672000

68000 0

688000

696000

672000

68000 0

688000

696000

Carte 4: Localisation des placettes

0 4 8km

|

|

|

|

|

Forêt Classée de Diambour

|

N

|

|

|

|

|

|

|

X(

|

|

|

|

|

|

S#

|

Site de Ca th iéry

|

|

X( Dialakoto

|

|

|

|

|

|

|

%

|

|

|

|

S# S#

|

|

|

X((

X(

|

|

|

|

#S

|

|

|

|

|

|

|

|

Laboy

|

a

|

|

|

Site deT ambaya

|

|

|

|

( X(

|

|

|

|

#S#S

|

|

|

X(( X(

|

|

|

Site de Ka nj on -s utu

|

|

|

|

|

|

|

|

#S

|

|

|

|

|

|

SitedeKéniéko nk o

|

|

|

#S

|

|

|

|

#S

Parc National

|

du

|

#S

Niokolo Koba

|

|

|

|

Sources : DTGC

FLDT ambacounda, ISE/UCAD,2001 Rel evés de

terrain

UTM; WGS 84, Zone 28

Thi erno B. Diallo,Alla MA NGA, 2005

% Chef-lieu de comm unauté ru rale ( Village

S# Placette de site d'exploitation

X( Placette de terroir

Fleuve

R ivièr e

Route nationale7

Piste

Sites d'exploitation

Zone inondable

Zone de culture

Forêtgalerie

Savane boisée

Sava ne arborée

Sava ne a rbustive

ParcNational du Niokolo Koba Forêt Classée de

Diambour

CHAPITRE III : EFFICIENCE DE PRODUCTION ET

DE

CUEILLETTE FRUITIERE FORESTIERE ENTRE LES DEUX

MILIEUX

L'inventaire de l'ensemble des 20 placettes implantées

dans les terroirs villageois et les espaces forestiers de Dialakoto et de

Laboya avait concerné tous les individus ligneux présents au sein

d'une unité d'échantillonnage. Toutefois, ne seront pris en

compte, dans les analyses qui vont suivre, que les six espèces ligneuses

fruitières ciblées49.

De ce fait, l'efficience entre la production et la cueillette

fruitière forestière entre ces deux milieux sera analysée

à partir de deux niveaux comparatifs, de nature différente. Il

s'agit de:

· L'efficience par rapport au potentiel;

· Et l'efficience par rapport aux quantités

récoltées.

III.1 L'EFFICIENCE PAR RAPPORT AU POTENTIEL

Ce premier niveau comparatif est objectif, car il part de

l'inventaire numérique des individus ligneux au sein d'une placette pour

déterminer l'efficience des deux modes de prélèvement dans

les terroirs villageois et les espaces forestiers. L'inventaire global du

potentiel des 20 placettes, dans les terroirs villageois et dans les espaces

forestiers de Dialakoto et de Laboya, a révélé les

résultats suivants [cf. tableau 5]:

Tableau 5: Potentiels fruitiers forestiers

à Dialakoto et à Laboya

|

ESPACES

ESPECES LIGNEUSES

|

Terroirs

villageois

|

Espaces forestiers

|

Total individus

par espèce

|

Taux

d'abondance/

Espèces

|

|

Indiv.

|

%

|

Indiv.

|

%

|

|

Borassus aethiopum

|

75

|

79%

|

24

|

6,37%

|

99

|

21%

|

|

Detarium microcarpum

|

0

|

0%

|

107

|

28,38%

|

107

|

22,7%

|

|

Parinari macrophylla

|

0

|

0%

|

20

|

5,30%

|

20

|

4,23%

|

|

Parkiabiglobosa

|

6

|

6,3%

|

4

|

1,1%

|

10

|

2,12%

|

|

Sabasenegalensis

|

0

|

0%

|

21

|

5,57%

|

21

|

4,45%

|

|

Vitexmadiensis

|

14

|

14,7%

|

201

|

53,31%

|

215

|

45,55%

|

|

Taux d'abondance/

Sites

|

95

|

20%

|

377

|

80%

|

472

|

100%

|

Source : DIALLO T.B, résultats d'inventaire,

juin 2003.

49 Il s'agit de Parkia biglobosa, Saba

senegalensis, Parinari macrophylla, Detarium microcarpum, Vitex madiensis

et de Borassus aethiopum.

L'analyse globale de l'inventaire des placettes

révèle que les espaces forestiers sont beaucoup plus productifs

que les terroirs villageois. En effet, les espèces fruitières y

sont à la fois beaucoup plus diversifiées et beaucoup plus

abondantes.

Graphique 5: Potentiel comparatif entre terroirs

villageois et espaces forestiers

40%

80%

60%

50%

30%

20%

70%

10%

0%

Terroirs villageois Espaces forestiers

Taux d' abondance/espèce

En outre, l'observation du graphique ci dessus permet de faire

trois constats [cf. graphique 5]:

- D'abord, les sites d'exploitation de l'espace forestier

abritent jusqu'à 80% des effectifs fruitiers. Ce potentiel est

principalement constitué par Vitex et Detarium avec

respectivement 53,31 et 28,38% des effectifs. Les autres espèces telles

que Borassus, Saba, Parinari et Parkia ont des taux

d'abondance compris entre 5,30 et 6,37%%, tandis que Parkia est

presque absente.

- Ensuite, le potentiel au niveau des terroirs villageois est

très faible, avec seulement 20% des effectifs fruitiers. Ce potentiel

est essentiellement constitué par Borassus, Vitex et

Parkia qui ont des taux d'abondance respectifs de 79; 14 et 6%.

- Enfin, Detarium, Saba, Parinari et Vitex

sont des espèces typiquement caractéristiques de l'espace

forestier, tandis que Parkia et Borassus sont à la

fois des espèces agro forestières préservées lors

des défrichements et des espèces forestières.

III.2 L'EFFICIENCE PAR RAPPORT AUX QUANTITES

RECOLTEES

Le second niveau comparatif est quant à lui subjectif,

car la validité des enquêtes sur les quantités de fruits

obtenus n'est pas établie. Toutefois, l'efficience des deux modes de

prélèvement, au niveau des terroirs villageois et des espaces

forestiers sera déterminer sur la base de deux paramètres :

- D'abord, le tableau ci-dessus, présentant le

potentiel de production et de cueillette fruitière forestière au

niveau de chaque espace, a permis de distinguer le milieu

préférentiel des espèces ligneuses ;

- Ensuite, une enquête menée auprès des

acteurs (récolteurs ou cueilleurs) à Dialakoto et à Laboya

avait permis d'estimer les quantités moyennes récoltées

par jour pour chaque produit.

Ainsi, l'observation et le traitement des quantités

journalières obtenues par les différents acteurs à

Dialakoto et à Laboya, nous ont permis d'établir des

quantités moyennes globales50. Toutefois, signalons que ces

valeurs ne prennent pas en compte Borassus, car aucun des acteurs

identifiés dans les deux villages ne l'exploitait.

Tableau 6: Quantités moyennes obtenues par

jour de récolte et par produit

|

PRODUITS DE

CUEILLETTE

|

QUANTITES MOYENNES GLOBALES

OBTENUES PAR

JOUR

|

|

Detarium microcarpum

|

42,5 kg

|

|

Vitex madiensis

|

42,5 kg

|

|

Saba senegalensis

|

87,5 kg

|

|

Parinari macrophylla

|

30 kg

|

|

Parkia biglobosa

|

57,5 kg

|

Source : DIALLO T.B, juin 2003.

La lecture des résultats du tableau ci-dessus,

révèle que l'exploitation de Saba est beaucoup plus

importante avec une moyenne de 87,5 kg de fruits par jour de récolte.

Elle est suivie de Parkia, dont la quantité moyenne de fruits

collectée est de l'ordre de 57,5 kg par jour de récolte. Ensuite,

viennent Detarium et Vitex qui enregistrent chacune une

valeur moyenne de

50 DIALLO, T.B (2003): ibidem, tableaux 43 et 44,

p.11 7.

42,5 kg de fruits par jour de récolte. Enfin,

Parinari enregistre la plus faible quantité avec une moyenne de

30 kg de fruits par jour de récolte.

Nous constatons également que, contrairement aux

potentiels inventoriés au niveau des placettes, les quantités de

Saba et de Parkia déclarées obtenues

journalièrement sont considérables. Cette situation confirme

ainsi les limites de ce second niveau comparatif, découlant de la

subjectivité des enquêtes auprès des acteurs. Toutefois,

nous pouvons signaler que Saba se trouve en abondance au niveau du

site de Cathièry, dans la forêt galerie le long du fleuve Gambie,

à Laboya.

A partir de ces constats, on peut en déduire une

meilleure performance de la cueillette forestière au niveau des sites

d'exploitation, comme le confirme aussi bien les potentiels inventoriés

au niveau des espaces forestiers que le niveau d'exploitation des

espèces caractéristiques de ce milieu.

CONCLUSION PARTIELLE

L'inventaire du potentiel des placettes, à Dialakoto et

à Laboya a permis de constater que les espèces ligneuses sont

à la fois beaucoup plus diversifiées et beaucoup plus abondantes

au niveau des espaces forestiers. Cependant, il faut signaler que le terroir

villageois et les sites d'exploitation de Laboya sont également beaucoup

plus productifs que ceux de Dialakoto.

En effet, le terroir villageois et l'espace forestier de

Dialakoto n'abritent que trois espèces, dont Detarium micropum,

Vitex madiensis et Parkia biglobosa. En revanche, au niveau du

terroir de Laboya trois espèces ont été

dénombrées, tandis que l'espace forestier abrite la

totalité des six espèces étudiées. En ce qui

concerne l'importance numérique des autres espèces, nous avons

également constaté que les espaces forestiers abritent le plus

grand nombre d'individus ligneux par placettes, que les terroirs villageois.

C'est ainsi que, sur la base de ces résultats,

l'analyse du potentiel des six produits de cueillette ciblés, à

travers ces deux niveaux comparatifs, a révélé

l'efficience de la cueillette forestière sur la production

fruitière dans les terroirs villageois.

|

|