|

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITÉ OFFICIELLE DE MBUJIMAYI (UOM) Av. Kalonji,

n° 27, Q/Kansele, C/Muya, Mbujimayi, Kasaï-Oriental Courriel :

uomrecteur@gmail.com

Téléphone/WhatsApp : +243 853 886 663 www.uom.cd

République Démocratique du Congo

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION

Travail de fin de cycle présenté en vue de

l'obtention du diplôme de graduat en sciences économiques et de

gestion.

Par :

WEMAKOYE ELANGA Elvis Encadré par

:

TSHILENGE ILUNGA Marcel Professeur

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITÉ OFFICIELLE DE MBUJIMAYI (UOM) Av. Kalonji,

n° 27, Q/Kansele, C/Muya, Mbujimayi, Kasaï-Oriental Courriel :

uomrecteur@gmail.com

Téléphone/WhatsApp : +243 853 886 663 www.uom.cd

République Démocratique du Congo

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION

Travail de fin de cycle présenté en vue de

l'obtention du diplôme de graduat en sciences économiques et de

gestion

Par :

WEMAKOYE ELANGA Elvis Encadré par

:

TSHILENGE ILUNGA Marcel Professeur

Rapporteur :

KANGODIA KANGODIA Glory Assistant

EPIGRAPHE

"Le succès est la somme de

petits efforts, répétés jour après jour."

Leo Robert Collier

"Entreprendre, c'est se jeter dans le vide et apprendre

à voler en chemin."

Reid Hoffman

DÉDICACE

À mes précieux parents dont l'amour et les

sacrifices sont sans mesure ;

À mes chers frères et soeurs ;

À mes amis ;

Et

Àux jeunes de la commune de Kanshi.

II

WEMAKOYE ELANGA ELVIS

REMERCIEMENTS

Nous exprimons notre profonde gratitude à toutes les

personnes qui ont contribué à la réalisation de ce

travail.

En premier lieu, nous remercions le Seigneur notre Dieu,

Maî tre des temps et des circonstances, qui a rendu cette oeuvre

possible.

Ensuite, nous remercions notre directeur de travail, le

professeur Marcel TSHILENGE, et notre codirecteur, l'assistant Glory

KÀNGODIÀ. Nous leur sommes reconnaissants pour leurs conseils,

leur soutien et leurs remarques pertinentes et constructives.

Par ailleurs, nous témoignons notre appréciation

aux professeurs Raphae l MUSÀMPÀ, doyen de la faculté des

sciences économiques et de gestion, José KÀPINGÀ,

vice-doyenne chargée des enseignements, Marcel TSHILENGE,

secrétaire général facultaire, et Jean-Christophe

NTINTÀ, pour leurs connaissances et leurs compétences mises

à notre disposition.

De plus, nous adressons nos remerciements sincères aux

responsables et aux jeunes de la commune de Kanshi, qui nous ont

facilité l'accès au terrain et nous ont fourni des informations

très utiles.

De même, nous exprimons notre affection et notre

reconnaissance à nos chers parents : Jean-Louis ELÀNGÀ et

Marie-Christine KÀKOTSHÀ, qui nous ont soutenus tant moralement

que matériellement pendant tout notre parcours.

En outre, nous manifestons notre amitié et notre

gratitude à nos amis qui nous ont encouragés, appuyés et

accompagnés tout au long de cette période.

Enfin, nous disons notre merci à toutes les personnes

qui, de près ou de loin, ont rendu possible cette oeuvre.

III

WEMAKOYE ELANGA ELVIS

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

BAD Banque Africaine de

Développement

BM Banque Mondiale

CNUCED Conférence des Nations-Unies

sur le Commerce et le Développement.

FMI Fonds Monétaire International

MIBA Société Minière de

Bakwanga

OCDE Organisation de Coopération et de

Développement Économiques

OIT Organisation Internationale du Travail

ONG Organisation Non Gouvernementale

PIB Produit Intérieur Brut

PME Petites et Moyennes Entreprises

PNUD Programme des Nations-Unies pour le

Développement

RDC République Démocratique du

Congo

UA Union Africaine

UE Union Européenne

IV

LISTE DES TABLEAUX

Tableau N°01 Quelques définitions du concept

jeune entrepreneur selon les écoles de

pensée 20

Tableau N°02 Présentation de la

population juvénile de la commune de Kanshi par tranches

d'âge selon les quartiers 36

Tableau N°03 Effectif des jeunes de la commune de Kanshi par

genre 38

Tableau N°04 Effectif des jeunes de la commune de Kanshi par

genre et tranches d'âge 39

Tableau N°05 Effectif des jeunes de la commune de Kanshi par

tranches d'âge 39

Tableau N°06 Présentation du profil des

répondants 42

Tableau N°07 Statistiques descriptives des variables

liées aux facteurs personnels... 43

Tableau N°08 Tests statistiques des variables liées

aux facteurs personnels 44

Tableau N°09 Profils des jeunes entrepreneurs selon leurs

caractéristiques personnelles 45

Tableau N°10 Statistiques descriptives des variables

liées aux facteurs socioculturels 46

Tableau N°11 Tests statistiques des variables liées

aux facteurs socioculturels ....................47

Tableau N°12 Perspectives des jeunes entrepreneurs selon

leurs aspirations et leurs projets..48 Tableau N°13 Principaux

obstacles/défis à l'entrepreneuriat dans la commune de

Kanshi.......49 Tableau N°14 Proposition des solutions aux obstacles de la

commune.........................................49

LISTE DES FIGURES

Figure N°01 Présentation des quatre paradigmes de

l'entrepreneuriat et de leurs

relations ..........15

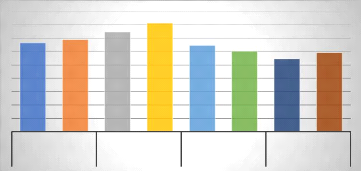

Figure N°02 Population juvénile par tranches

d'âge selon les quartiers... 38

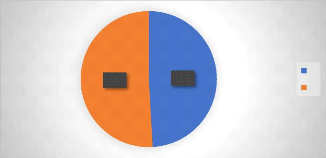

Figure N°03 Effectif des jeunes de la commune de Kanshi par

genre 39

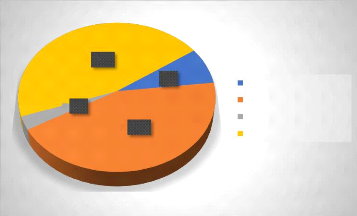

Figure N°04 Effectif des jeunes de la commune de Kanshi par

genre et tranches d'âge 39

Figure N°05 Effectif des jeunes de la commune de Kanshi par

tranches d'âge 40

Figure N°06 Profil des répondants 42

V

VI

SOMMAIRE

EPIGRAPHE I

DÉDICACE II

REMERCIEMENTS III

SIGLES ET ABRÉVIATIONS IV

LISTE DES TABLEAUX V

SOMMAIRE VI

0. INTODUCTION 1

0.1. Etat de la question 1

0.2. Choix et intérêt du sujet 2

0.3. Problématique 2

0.4. Hypothèses du travail 4

0.5. Objectifs de l'étude 4

0.6. Méthodes et techniques de recherche 5

0.6.1. Méthodes 5

0.6.2. Technique 5

0.8. Canevas du travail 5

CHAPITRE PREMIER : REVUE DE LA LITTERATURE

6

Section 1. Approche théorique de l'entrepreneuriat

6

1.1. Théories sur l'entrepreneuriat 6

1.1.1. Les conceptions dominantes de l'entrepreneuriat.

7

1.1.3. Entreprenariat des jeunes 19

1.1.4. Typologies entrepreneuriales 21

1.1.5. Formes de l'entrepreneuriat 26

1.1.6. Motivations et freins à l'entrepreneuriat

27

CHAPITRE DEUXIEME : METHODOLOGIE ET PRESENTATION DU

CADRE D'ETUDE 33

Section 1. Méthodologie 33

1.1. Collecte des données 33

Section 2. Présentation du cadre d'étude

35

2.1. Contexte économique et social de la commune de la

Kanshi 35

2.2. Quelques statistiques 36

2.3. Entrepreneuriat des jeunes de la commune de Kanshi

40

CHAPITRE TROISIEME : ANALYSE DES DONNEES ET

INTERPRETATION DES RESULTATS 42

Section 1. Analyse des données 42

1.1. Profil des répondants 42

Section 2. Présentation des résultats

43

2.1. Facteurs personnels influençant l'entrepreneuriat

des jeunes 43

2.2. Facteurs socioculturels influençant

l'entrepreneuriat des jeunes 46

2.3. Perspectives des jeunes entrepreneurs 48

2.4. Obstacles et solutions à l'entrepreneuriat des

jeunes 49

Section 3. Discussion 50

3.1. Les facteurs personnels 50

3.2. Les facteurs socioculturels 51

3.3. Les facteurs liés à l'environnement

52

Section 4. Perspectives 52

4.1. Implications 52

4.2. Pistes de recherches futures 53

4.3. Recommandations 53

CONCLUSION 56

BIBLIOGRAPHIE 57

ANNEXES 61

VII

1

0. INTODUCTION

0.1. Etat de la question

Il est primordial de signaler que l'entrepreneuriat est un

sujet riche et diversifié, qui suscite l'intérêt de

nombreux chercheurs dans différents domaines. Il s'agit donc d'un champ

de recherche en pleine évolution, qui offre de nombreuses perspectives

d'analyse et d'action.

Bien avant la présente étude, nombreux

chercheurs se sont exprimés autour de ce sujet. De ce fait, voici

ci-après quelques-uns d'entre eux :

Tout d'abord, Jaeger et Helfer, qui ont organisé une

journée ressource sur l'entrepreneuriat et la jeunesse, concluent que ce

sujet est en quête de sens et qu'il faut favoriser les échanges

entre enseignants, chercheurs et praticiens. (Toutain & Verzat, 2017)

Ensuite, l'OCDE, qui a réalisé une

synthèse sur l'entrepreneuriat des jeunes, conclut que ce

phénomène est influencé par des facteurs personnels,

sociaux, économiques et institutionnels, et qu'il faut soutenir les

jeunes entrepreneurs par des politiques adaptées. (OCDE/U. E., 2012)

De même, Beye (2012), qui a étudié

l'entrepreneuriat et le développement, conclut que l'entrepreneuriat est

un facteur clé du développement économique et social, mais

qu'il nécessite des conditions favorables et des politiques publiques

appropriées.

Par ailleurs, Sy, Massing et Liboudou (2014), qui ont

étudié les déterminants de l'entrepreneuriat des jeunes en

Afrique de l'Ouest, concluent que ce processus est motivé par des

opportunités et des contraintes, et qu'il faut renforcer les

capacités des jeunes entrepreneurs par des formations et des

accompagnements.

Par la suite, Chabaud, Sammut et Degeorge (2020), qui ont

rédigé un manuel sur l'entrepreneuriat, concluent que

l'entrepreneuriat est un processus complexe et dynamique, qui implique des

acteurs multiples et des compétences variées, et qui peut prendre

des formes diverses selon les contextes.

De plus, Marchesnay (2020), qui a analysé

l'entrepreneuriat en action, conclut que l'entrepreneuriat est une

démarche créative et innovante, qui repose sur la capacité

des entrepreneurs à identifier et exploiter des opportunités,

à mobiliser des ressources et à gérer des incertitudes.

Enfin, Capron, qui a coordonné un ouvrage sur

l'entrepreneuriat et la création d'entreprises, conclut que

l'entrepreneuriat est un phénomène en pleine expansion, qui

traduit une transition vers une économie entrepreneuriale.

Pour Capron, une économie entrepreneuriale est

caractérisée par une plus grande autonomie, flexibilité et

responsabilité des agents économiques. (Capron, 2009)

Quant à ce travail, il s'attèlera sur la

détermination des obstacles entrepreneuriaux qui concernent seuls les

jeunes et plus spécifiquement ceux du champ d'étude.

2

0.2. Choix et intérêt du sujet

Le choix de ce sujet a été motivé par la

passion de découvrir les défis et les potentialités de

l'entrepreneuriat des jeunes, qui représente une source

d'épanouissement pour ceux-ci et de progrès pour le

développement local.

Ce travail peut donc contribuer à apporter un

complément scientifique et servir d'outil d'aide social. Et ce,

notamment :

y' En enrichissant la connaissance et la compréhension

de l'entrepreneuriat des jeunes dans un contexte spécifique ;

y' En identifiant les besoins et les attentes des jeunes

entrepreneurs, en analysant les forces et les faiblesses de leur environnement

;

y' Et en proposant des recommandations judicieuses pour les

soutenir.

0.3. Problématique

La question de l'emploi occupe une place

prépondérante dans les débats politiques de

développement de toutes les nations du monde entier. Elle retient

l'attention des gouvernements qui cherchent les voies et moyens les plus

appropriés pour pallier les problèmes de chômage afin de

sortir leurs populations de la fragilité.

Le souci principal des gouvernements est de permettre à

leurs populations non seulement de subvenir à leurs besoins, mais aussi

de contribuer au développement socio-économique.

Constat fait, malgré les efforts des gouvernements dans

la recherche des moyens pour la réduction du chômage, il continue

de prendre de l'ampleur dans le monde. (O.I.T, 2019).

Cette situation de chômage en particulier chez les

jeunes, a plusieurs causes. Elle est due aux crises économiques,

politiques et sanitaires, à l'accroissement démographique,

à l'incapacité du marché de l'emploi à

ingérer les vagues successives de diplômés et à

l'inadaptation de la formation aux exigences de ce marché.

Par conséquent, la solution entrepreneuriale semble une

option crédible que proposent plusieurs gouvernements et organismes

internationaux, tels que la B.M., le F.M.I., l'OCDE et la CNUCED.

De ce fait, l'entrepreneuriat est considéré

comme étant l'un des mécanismes de développement

économique et social les plus importants. Il permet en effet la

création d'emplois, l'innovation, la richesse et le bien-être.

(Acs & Audretsch, 1988)

Comme moteur de la croissance économique,

l'entrepreneuriat a attiré énormément d'attention ces

dernières décennies partout dans le monde. Il est souvent mis de

l'avant comme facteur d'accroissement du dynamisme et de la

prospérité d'une nation.

3

Cela est perceptible dans les discours politique et

scientifique. Il permet de renforcer la capacité d'adaptation d'un

territoire en renouvelant ses acteurs économiques.

Les nouvelles entreprises « injectent » du dynamisme

puisque lorsqu'elles entrent pour la première fois dans un marché

; elles fournissent des produits et des services qui n'existent pas encore

localement, et donc élargissent le choix des consommateurs.

À cet égard, l'entrepreneuriat joue un

rôle important dans la réduction de la pauvreté,

l'égalité des sexes et la viabilité environnementale.

Certains auteurs affirment que la société

influence l'entrepreneur potentiel, façonnant ses actions et

conditionnant sa détermination à créer une entreprise. Ils

considèrent l'entrepreneuriat comme un phénomène qui peut

être influencé par le contexte social, culturel, économique

et politique (Fayolle, 2003 ; Boisson & al., 2009).

Ainsi, le rôle des facteurs individuels, sociaux,

économiques et technologiques est déterminant sur la perception

de l'entrepreneuriat et sur l'intention de créer une nouvelle

entreprise.

À l'ère de l'Internet, le champ de

l'entrepreneuriat innove, incitant les jeunes à repenser les concepts,

créant de nouvelles formes de services. De nouveaux secteurs

d'activité voient le jour tandis que d'anciens disparaissent.

En ce sens, la société agit sur le comportement

entrepreneurial, influence la motivation entrepreneuriale et agit

également sur les facteurs qui restreignent ou stimulent l'action

entrepreneuriale.

L'entrepreneuriat demeure un facteur important dans la

société et bénéficie d'un intérêt tout

particulier de la part des économistes, des sociologues et des

décideurs politiques.

Cet intérêt est, sans conteste, dû à

la place de la création d'entreprises dans le développement

économique et social, l'augmentation de la production et du revenu, la

résorption du chômage, la diversification de l'industrie ainsi que

la promotion de l'innovation (Rasmussen & Sorheim, 2006 ; Minniti &

Lévesque, 2008).

En effet, diverses de forces poussent un nombre croissant

d'hommes et de femmes à considérer la création ou la

reprise d'une entreprise comme une alternative crédible à un

emploi salarié.

Parmi ces forces l'on peut citer :

l'accélération incessante des mutations technologiques,

l'évolution des équilibres sociaux, la versatilité

croissante des emplois salariés dans les grandes organisations, la

volonté d'avoir un travail conforme à ses propres valeurs, ainsi

que la perspective d'être son propre patron.

Sur le continent africain, généralement, les

jeunes et les femmes constituent les catégories sociales ayant

d'immenses difficultés à trouver un emploi et à gagner un

revenu décent (Kouty & Douzounet, 2020).

4

Selon des statistiques de la Banque Africaine de

Développement, la majeure partie des jeunes n'a ni emploi stable, ni

perspectives économique (B.A.D, 2018). Les chiffres à ce niveau

sont évocateurs d'un mal profond à l'insertion professionnelle de

la classe jeune de la population ; ce qui occasionnerait des coûts

économiques, pour le moins sérieux.

D'une part, le chômage des jeunes, en freinant la

croissance économique, tend, selon Coward & al. (2014), à

démoraliser les concernés qui, finalement, n'ont plus ni l'envie

ni la capacité de mener une vie. (Kouty & Douzounet, 2020).

D'autre part, on n'en est à penser que c'est, dans une

certaine mesure, l'absence d'opportunité qui alimente conflit et

instabilité politique, voire la tendance à l'émigration

à risque. Pourtant, la solution face aux difficultés

d'accès à l'emploi repose davantage sur l'entrepreneuriat.

Pour ce qui concerne cette étude, un angle de

réflexion particulier est ouvert en interrogation sur les obstacles ou

barrières que rencontrent les jeunes de la commune de KANSHI à se

lancer dans l'entrepreneuriat. Concrètement, il s'agit de

répondre à la question essentielle ci-après :

y' Quels sont les facteurs qui entravent

l'émergence de l'entrepreneuriat des jeunes de la commune de KANSHI,

dans la ville de Mbujimayi ?

0.4. Hypothèses du travail

Eu égard à l'interrogation soulevée ci-haut,

il est proposé l'hypothèse selon laquelle :

y' L'entrepreneuriat des jeunes de la commune de Kanshi

serait entravé par des facteurs personnels liés au profil

même des jeunes entrepreneurs ; des facteurs socioculturels ; ainsi que

des facteurs liés à l'environnement (les règlements, la

fiscalité, l'accès au financement externe, l'accès aux

marchés et le manque de services de soutien).

0.5. Objectifs de l'étude

Ce travail vise à étudier essentiellement

l'entrepreneuriat des jeunes de la commune de Kanshi à Mbujimayi, les

défis qu'il présente et les perspectives y afférentes.

En termes de spécificité, les objectifs qu'il

poursuit sont entre autres ceux de :

y' Identifier et analyser les facteurs personnels qui

influencent la motivation, les compétences, les attitudes et les

comportements des jeunes entrepreneurs dans le contexte du champ d'étude

;

y' Examiner et évaluer les facteurs socioculturels qui

facilitent ou entravent l'entrepreneuriat des jeunes, tels que les normes

sociales, les valeurs culturelles, le rôle de la famille et des

réseaux sociaux ;

y' Explorer et mesurer les facteurs liés à

l'environnement qui affectent l'entrepreneuriat des jeunes, tels que le cadre

réglementaire, le système fiscal, l'accès au financement

externe, l'accès aux marchés et le manque de services de soutien

;

y' Proposer des recommandations pour améliorer les

conditions favorables à l'entrepreneuriat des jeunes et renforcer leur

potentiel entrepreneurial.

5

0.6. Méthodes et techniques de

recherche

En vue de mener une recherche intelligible et avoir des

aboutissements fiables, il est indispensable que la rigueur et la pertinence de

la démarche scientifique reposent sur une adoption rationnelle et

cohérente des méthodes d'analyse et des techniques de collecte

des données.

0.6.1. Méthodes

Pour l'élaboration de notre travail, nous avons

estimé que l'usage des méthodes ci-après permettra la

réalisation de nos objectifs :

V' Méthodes statistiques :

méthodes scientifiques consistant à décrire,

quantifier et synthétiser les données récoltées par

le calcul de certains paramètres et procéder à leur

représentation sous forme de tableaux, graphiques, elles servent

à décrire les caractéristiques des enquêtés,

interpréter et représenter les données recueillies.

0.6.2. Technique

Pour la production des données, nous avons recouru

à :

V' La technique de questionnaire :

elle consiste à interroger un ensemble des répondants,

représentant d'une population, et permet d'assembler des informations

auprès des enquêtés sur leurs situations sociales,

professionnelles ou familiales, leurs impressions, etc. par le biais d'un

questionnement opérationnel et orienté.

0.7. Délimitation du sujet

0.7.1. Dans l'espace : sur le plan

spatial, nous menons notre étude au sein de la commune de la Kanshi,

dans la ville de Mbujimayi, en R.D.C. Le choix de cet espace est dû au

fait qu'il s'agit du milieu où nous vivons et auquel nous

désirons apporter notre contribution pour un changement positif.

0.7.2. Dans le temps : sur le plan

temporel, notre étude s'étend sur l'intervalle d'un mois,

période de nos enquêtes. Ce choix a été

motivé par la disponibilité des données authentiques.

0.8. Canevas du travail

Outre l'introduction et la conclusion, le présent travail

comprend trois chapitres dont :

V' Le premier chapitre qui se centre sur la revue de la

littérature ;

V' Le deuxième chapitre qui traite quant

à lui, de la méthodologie et présentation du cadre

d'étude ;

V' Enfin, le troisième chapitre qui se

focalise sur l'analyse des données et l'interprétation des

résultats.

6

CHAPITRE PREMIER : REVUE DE LA LITTERATURE Section 1.

Approche théorique de l'entrepreneuriat

1.1. Théories sur l'entrepreneuriat

L'entrepreneuriat est un phénomène complexe et

multidimensionnel qui a suscité de nombreuses théories et

approches explicatives.

À la suite de Marchesnay et Verstraete (1999), on peut

considérer l'entrepreneuriat comme un phénomène qui

combine deux niveaux d'analyses indissociables. Ces derniers ont une relation

dynamique et dialectique : l'entrepreneur et son organisation qui se

définissent mutuellement.

Trois dimensions ont été émises dans ce

cadre : la dimension cognitive, praxéologique et

structurale.

1) La dimension cognitive : elle

renvoie à la façon dont l'entrepreneur perçoit et

interprète son environnement, ses opportunités et ses ressources.

Cette dimension comprend trois composantes entre autres :

y' La pensée stratégique : c'est une

réflexion globale sur l'organisation et une vision

considérée comme étant un futur souhaité et

réalisable par l'entreprise.

y' La réflexibilité : c'est la

capacité de l'individu à interpréter, comprendre et

apprendre dans son action. D'où l'action doit guider la pensée et

cette dernière la sert également. Elle est fortement liée

à l'apprentissage et à la pensée stratégique qui

est enrichie en permanence par le vécu quotidien de l'entrepreneur.

y' L'apprentissage : il provient de l'accumulation

des connaissances et des expériences, du vécu, des motivations

ainsi que des capacités intrinsèques de chacun.

Ces trois composantes apparaissent intimement liées et

leur combinaison renvoie à la représentation que l'entrepreneur

fait de l'organisation qu'il impulse.

2) La dimension praxéologique

: elle concerne le processus de création et de

développement de l'entreprise, ainsi que les actions et les

décisions de l'entrepreneur. Elle représente l'essentiel de la

matérialisation et de la concrétisation du

phénomène entrepreneurial à travers deux catégories

d'actions :

y' Les positionnements de l'entrepreneur au sein de ses

différents environnements. Ils renvoient aux activités de

marketing, mais aussi aux éléments de stratégie et aux

politiques fonctionnelles.

7

y' La mise en place d'une configuration organisationnelle.

Elle est indispensable pour produire ce qui est attendu par les espaces

sociaux dans lesquels l'entrepreneur s'insère.

Elle peut s'agir d'une contrainte dans le cas d'une crise de

leadership quand l'entrepreneur fait ce qu'il peut seul, ce qui ne lui permet

pas de relever les défis de croissance. Elle peut soit

représenter une opportunité lorsque l'entrepreneur conduit son

organisation vers sa réussite qui est supposée être sa

croissance.

3) La dimension structurale : elle

se réfère au contexte institutionnel, social et culturel dans

lequel évolue l'entrepreneur. Elle a, d'après les travaux de

Berger et Luckman (1989) et ceux de Bourdieu (1987), deux types de structures

:

y' La structure objective : Bourdieu considère

l'existence de l'agent social comme étant fonction de sa position dans

l'espace social, ce qui produit ainsi des différences de vue entre les

hommes.

La position occupée par une personne dans un espace

social déterminé est une grande opportunité

d'appréhension de ses convictions et d'intronisation de ses

représentations sociales.

y' La structure subjective : elle est une

résultante de la subjectivité individuelle ou collective dans le

sens où les individus érigent des frontières artificielles

autour de leurs environnements afin de leur donner une certaine

intelligibilité.

Ces deux composantes sont fortement liées entre elles

et entretiennent une relation dialectique.

1.1.1. Les conceptions dominantes de l'entrepreneuriat

1.1.1.1. Quelques modèles théoriques

Les conceptions dominantes sur l'entrepreneuriat sont des

modèles théoriques qui tentent d'expliquer les facteurs qui

influencent le comportement entrepreneurial, c'est-à-dire la

création ou la reprise d'une entreprise, ou tout autre projet

innovant.

Il existe plusieurs approches qui se basent sur des

disciplines différentes, comme l'économie, la psychologie, la

sociologie ou le management. Voici quelques exemples de ces conceptions :

1) Le modèle de l'action raisonnée

(Ajzen & Fishbein, 1975)

Ce modèle postule que le comportement entrepreneurial

est le résultat d'une intention qui dépend des attitudes, des

normes sociales et du contrôle perçu sur le comportement.

8

Les attitudes sont les évaluations positives ou

négatives du comportement, les normes sociales sont les pressions

exercées par l'entourage pour adopter ou non le comportement, et le

contrôle perçu est le degré de facilité ou de

difficulté à réaliser le comportement.

Ce modèle se base sur le postulat que les individus

agissent de manière rationnelle et consistante avec leurs croyances et

leurs valeurs. Il s'agit donc d'un modèle cognitif qui met l'accent sur

le processus de décision qui précède le comportement. Le

modèle peut être représenté par le schéma

suivant :

Ic = f31Ac+ f32

Ns + f33 Cp

Où :

I Ic est l'intention

comportementale, c'est-à-dire la probabilité subjective qu'un

individu adopte un comportement donné.

I Ac est l'attitude

comportementale, c'est-à-dire l'évaluation globale du

comportement par l'individu, basée sur ses croyances sur les

conséquences du comportement et sur ses évaluations de ces

conséquences.

I Ns est la norme

subjective, c'est-à-dire la perception par l'individu que les personnes

importantes pour lui approuvent ou désapprouvent le comportement,

basée sur ses croyances normatives et sur sa motivation à se

conformer à ces normes.

I Cp est le contrôle

perçu, c'est-à-dire la perception par l'individu de sa

capacité à réaliser le comportement, basée sur ses

croyances de contrôle et sur la présence ou l'absence de facteurs

facilitants ou inhibants.

I f31, f32 et f33

sont des coefficients qui expriment l'importance relative de chaque

facteur dans la prédiction de l'intention.

Enfin, ce modèle permet donc d'expliquer comment les

attitudes, les normes sociales et le contrôle perçu influencent

l'intention comportementale, qui est elle-même un prédicteur du

comportement réel.

Il a été appliqué à de nombreux

domaines, dont l'entrepreneuriat, pour comprendre les motivations et les

obstacles des entrepreneurs potentiels.

2) La théorie du comportement planifié

(Ajzen, 1991)

Ce modèle est une extension du modèle de

l'action raisonnée qui ajoute un élément

supplémentaire : la perception de la faisabilité du comportement.

Cette perception est influencée par la disponibilité des

ressources et des opportunités nécessaires pour entreprendre.

Il se base sur le postulat que les individus agissent de

manière planifiée et intentionnelle, en tenant compte des

informations dont ils disposent et des conséquences possibles de leur

action.

Il s'agit donc d'un modèle cognitif qui met l'accent

sur le processus de décision qui précède le comportement.

Le modèle peut être représenté par le schéma

suivant :

Ic = â1 Ac+ â2 Ns

+ â3 Cp Où :

I Ic est l'intention

comportementale, c'est-à-dire la probabilité subjective qu'un

individu adopte un comportement donné.

I Ac est l'attitude comportementale,

c'est-à-dire l'évaluation globale du comportement par l'individu,

basée sur ses croyances sur les conséquences du comportement et

sur ses évaluations de ces conséquences.

I Ns est la norme subjective,

c'est-à-dire la perception par l'individu que les personnes importantes

pour lui approuvent ou désapprouvent le comportement, basée sur

ses croyances normatives et sur sa motivation à se conformer à

ces normes.

I Cp est le contrôle

perçu, c'est-à-dire la perception par l'individu de sa

capacité à réaliser le comportement, basée sur ses

croyances de contrôle et sur la présence ou l'absence de facteurs

facilitants ou inhibants.

I f31, f32 et f33

sont des coefficients qui expriment l'importance relative de chaque

facteur dans la prédiction de l'intention.

En plus de ces trois facteurs, le modèle introduit une

variable supplémentaire : la perception de la faisabilité du

comportement.

Cette variable correspond au degré auquel l'individu

croit que le comportement est réalisable, en fonction des ressources et

des opportunités dont il dispose ou auxquelles il peut accéder.

Elle influence à la fois l'intention et le comportement réel,

comme le montre le schéma suivant :

Ic = â1 Ac + â2 Ns

+ â3 Cp

Cf = á1 Cp + á2 Ro Br =

ã1 Ic + ã2 Cf

Où :

I Cf est la perception de la

faisabilité du comportement, c'est-à-dire le degré auquel

l'individu croit que le comportement est réalisable, basée sur

ses croyances de faisabilité et sur les ressources et les

opportunités disponibles ou accessibles.

I Ro est un ensemble de variables

externes qui représentent les ressources et les opportunités

nécessaires pour réaliser le comportement, telles que le temps,

l'argent, le matériel, le soutien social, etc.

I Br est le comportement

réel, c'est-à-dire l'action effective réalisée par

l'individu. I cr1, cr2, y1 et y2 sont des

coefficients qui expriment l'importance relative de chaque variable dans la

prédiction du comportement.

10

Ce modèle permet donc d'expliquer comment les

attitudes, les normes sociales, le contrôle perçu et la perception

de la faisabilité influencent l'intention et le comportement

réel. Appliqué à de nombreux domaines, dont

l'entrepreneuriat, il a aidé à comprendre les motivations et les

obstacles des entrepreneurs potentiels.

3) Le modèle de la formation de

l'événement entrepreneurial (Shapero & Sokol,

1982)

Le modèle de la formation de l'événement

entrepreneurial suggère que le comportement entrepreneurial est

déclenché par un événement qui perturbe le statu

quo (l'état où les choses se trouvaient auparavant) et

crée un déséquilibre dans la situation actuelle.

Cet événement peut être positif (une

opportunité de marché) ou négatif (un licenciement). Par

conséquent, le comportement entrepreneurial dépend alors de trois

facteurs : la perception de la désirabilité du comportement, la

perception de la faisabilité du comportement et la propension à

agir.

Ce modèle se base sur le postulat que les individus ont

tendance à maintenir un certain équilibre entre leurs rôles

sociaux et leurs activités habituelles, sauf si un

événement vient les déplacer de leur trajectoire.

Il s'agit donc d'un modèle situationnel qui met

l'accent sur le rôle des circonstances qui précèdent le

comportement. Le modèle peut être représenté par le

schéma suivant :

E D x F x P I B

Où :

I E est l'événement

déclencheur, c'est-à-dire la situation qui vient perturber

l'équilibre existant et qui crée une opportunité ou une

nécessité d'entreprendre.

I D est la perception de la

désirabilité du comportement, c'est-à-dire le degré

auquel l'individu considère que le comportement entrepreneurial est

attrayant, basée sur ses valeurs personnelles et sociales.

I F est la perception de la

faisabilité du comportement, c'est-à-dire le degré auquel

l'individu croit que le comportement entrepreneurial est réalisable,

basée sur ses compétences personnelles et les ressources

disponibles.

I P est la propension à agir,

c'est-à-dire la tendance de l'individu à passer à l'action

en fonction de ses intentions, basée sur sa personnalité et son

environnement.

I J est l'intention comportementale,

c'est-à-dire la probabilité subjective qu'un individu adopte un

comportement donné.

I B est le comportement réel,

c'est-à-dire l'action effective réalisée par

l'individu.

Le modèle de la formation de l'événement

entrepreneurial permet donc d'expliquer

comment un événement

déclencheur influence la perception de la désirabilité, de

la

11

faisabilité et de la propension à agir, qui

à leur tour influencent l'intention et le comportement

entrepreneurial.

Il a été appliqué dans divers domaines,

dont l'entrepreneuriat social, collectif ou coopératif.

4) Le modèle de l'événement

entrepreneurial (Krueger, 1993)

Le modèle de l'événement entrepreneurial

reprend les éléments du modèle de Shapero et Sokol en les

intégrant dans le cadre de la théorie du comportement

planifié. Il met en évidence le rôle des croyances

personnelles et des influences environnementales sur l'intention

entrepreneuriale.

En effet, ce modèle se base sur le postulat que les

individus agissent de manière planifiée et intentionnelle, en

tenant compte des informations dont ils disposent et des conséquences

possibles de leur action.

Il s'agit donc d'un modèle cognitif qui met l'accent

sur le processus de décision qui précède le comportement.

Le modèle peut être représenté par le schéma

suivant :

E D x F x P Ic = â1 Ac + â2 Ns + â3

Cp

Cf = á1 Cp + á2 Ro Br = y1 Ic + y2

Cf

Où :

I E est

l'événement déclencheur, c'est-à-dire la situation

qui vient perturber l'équilibre existant et qui crée une

opportunité ou une nécessité d'entreprendre.

I D est la perception de la

désirabilité du comportement, c'est-à-dire le degré

auquel l'individu considère que le comportement entrepreneurial est

attrayant, basée sur ses valeurs personnelles et sociales.

I F est la perception de la

faisabilité du comportement, c'est-à-dire le degré auquel

l'individu croit que le comportement entrepreneurial est réalisable,

basée sur ses compétences personnelles et les ressources

disponibles.

I P est la propension

à agir, c'est-à-dire la tendance de l'individu à passer

à l'action en fonction de ses intentions, basée sur sa

personnalité et son environnement.

I Ic est l'intention

comportementale, c'est-à-dire la probabilité subjective qu'un

individu adopte un comportement donné.

I Ac est l'attitude

comportementale, c'est-à-dire l'évaluation globale du

comportement par l'individu, basée sur ses croyances sur les

conséquences du comportement et sur ses évaluations de ces

conséquences.

I Ns est la norme

subjective, c'est-à-dire la perception par l'individu que les personnes

importantes pour lui approuvent ou désapprouvent le comportement,

basée sur ses croyances normatives et sur sa motivation à se

conformer à ces normes.

I Cp est le contrôle

perçu, c'est-à-dire la perception par l'individu de sa

capacité à réaliser le comportement, basée sur ses

croyances de contrôle et sur la présence ou l'absence de facteurs

facilitants ou inhibants.

12

I Cf est la perception de

la faisabilité du comportement, c'est-à-dire le degré

auquel l'individu croit que le comportement est réalisable, basée

sur ses croyances de faisabilité et sur les ressources et les

opportunités disponibles ou accessibles.

I Ro est un ensemble de

variables externes qui représentent les ressources et les

opportunités nécessaires pour réaliser le comportement,

telles que le temps, l'argent, le matériel, le soutien social, etc.

I Br est le comportement

réel, c'est-à-dire l'action effective réalisée par

l'individu.

I /31, /32, /33, á1,

á2, y1 et y2 sont des coefficients qui expriment

l'importance relative de chaque variable dans la prédiction du

comportement.

Le modèle de Krueger permet donc d'expliquer comment un

événement déclencheur influence la perception de la

désirabilité, de la faisabilité et de la propension

à agir, qui à leur tour influencent l'intention et le

comportement entrepreneurial.

Il intègre aussi les éléments du

modèle de la théorie du comportement planifié, en montrant

comment les attitudes, les normes sociales et le contrôle perçu

affectent l'intention. Il a été appliqué dans divers

domaines, dont l'entrepreneuriat social, collectif ou coopératif.

Ces différents modèles ne sont ni exhaustifs ni

exclusifs, mais ils permettent de mieux comprendre la complexité du

comportement entrepreneurial et ses déterminants. Ils peuvent aussi

aider les entrepreneurs potentiels à identifier leurs motivations, leurs

freins et leurs leviers pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale.

1.1.1.2. Paradigmes sur l'entrepreneuriat

Fayolle et Verstraete (2005) identifient quatre paradigmes qui

permettent de cerner le domaine de la recherche en entrepreneuriat : la

détection, construction, exploitation d'une occasion d'affaire

(opportunité), la création d'une organisation,

la création de valeur et

l'innovation.

1) Paradigme de l'opportunité

d'affaires

Ce paradigme repose sur l'idée selon laquelle

l'entrepreneuriat est un processus de découverte, d'évaluation et

d'exploitation des opportunités. La construction de ce paradigme

s'inspire largement des travaux de Schumpeter (1935) et de Kizner (1973).

Schumpeter souligne l'importance de l'innovation qui constitue

l'entrepreneuriat, tandis que Kizner met en évidence l'importance de la

découverte d'opportunité dans les marches. L'ensemble de ces

travaux ont en commun la mise en évidence de l'entrepreneur comme

étant un acteur à la recherche d'opportunité et de

profit.

Pour Fayolle, l'opportunité entrepreneuriale se

construit au cours du processus de création de l'activité et non

pas qu'elle est le point de départ qu'il faut découvrir de ce

processus.

2) 13

Paradigme de la création d'une

organisation

Selon Gartner (1995), l'entrepreneuriat est un

phénomène qui consiste à créer une nouvelle

entité organisationnelle. Il s'intéresse surtout au concept

d'émergence organisationnelle.

L'auteur différencie le phénomène de

création d'une organisation des autres phénomènes

organisationnels. Il cite Collins et Moore (1964), qui attribuent aux

entrepreneurs la capacité de transformer leurs rêves en action par

la création d'une affaire.

Dans cette perspective, l'étude de l'entrepreneuriat

revient à étudier la naissance de nouvelles organisations,

c'est-à-dire les activités par lesquelles le créateur

mobilise et combine des ressources pour réaliser l'opportunité en

un projet.

Cependant, pour Verstreate (1999), l'entrepreneuriat est vu

comme un système complexe et un type spécifique d'organisation

qui est inspiré par un entrepreneur. Cet entrepreneur agit pour

concrétiser sa vision de cette organisation au sein de la structure.

Il est donc nécessaire d'étudier les

activités permettant à un individu de créer une nouvelle

entité.

3) Paradigme de la création de valeur

La création de valeur consiste, d'une part, à

accroître la productivité de l'entreprise et, d'autre part,

à rechercher une croissance durable et rentable. Elle peut

s'apprécier à travers la capacité de l'entreprise à

effectuer des investissements, plus ou moins risqués, avec une

rentabilité qui est supérieure au coût moyen

pondéré du capital.

En effet, la création de valeur est un thème

central de l'entrepreneuriat. Selon Bruyat, inspiré par les travaux de

Gartner (1993), l'objet d'étude dans le domaine de l'entrepreneuriat est

la relation entre l'individu et la valeur qu'il crée.

L'entrepreneur est un acteur indispensable pour la production

du résultat, et réciproquement, le résultat est une

condition indispensable pour que l'entrepreneur existe.

La création de valeur peut se mesurer à

différents niveaux : économique, social, environnemental,

culturel, etc. Elle implique une transformation des ressources disponibles en

biens ou services plus utiles ou plus désirables pour les parties

prenantes.

Cette création est donc un processus dynamique et

contextuel qui dépend des perceptions et des attentes des acteurs

impliqués.

4)

14

Paradigme de l'innovation

L'innovation constitue le fondement de l'entrepreneuriat,

puisque celui-ci suppose des idées nouvelles pour offrir ou produire de

nouveaux biens ou services, ou encore, pour réorganiser l'entreprise.

Innover, c'est créer une entreprise différente

de ce qu'on connaissait auparavant, c'est découvrir ou transformer un

produit, c'est proposer une nouvelle façon de faire, de distribuer ou de

vendre. (Marchesnay M. , 2008)

L'innovation a été longtemps

négligée par la théorie économique. Parmi les

pionniers qui ont étudié le concept, Schumpeter estime que la

firme innovatrice crée une rupture dans la concurrence car elle dispose

d'un avantage compétitif.

L'entrepreneuriat et l'innovation sont liés depuis que

l'économiste autrichien J. A. Schumpeter a évoqué la force

du processus de destruction créatrice qui caractérise

l'innovation.

La fonction d'innovation est donc essentielle et fait de

l'entrepreneur un acteur du développement économique.

1.1.1.2.1. Relations entre les paradigmes

Les quatre paradigmes sur l'entrepreneuriat sont liés

entre eux par des relations de complémentarité, de

causalité ou de circularité. On peut résumer ces liens de

la façon suivante :

1) L'opportunité d'affaires est le point de

départ de l'entrepreneuriat. Elle consiste à identifier ou

à construire une possibilité de créer de la valeur pour

soi-même et pour les autres en exploitant une innovation ou en

répondant à un besoin non satisfait sur le marché.

2) La création d'une organisation est le processus par

lequel l'entrepreneur mobilise et combine des ressources pour réaliser

l'opportunité d'affaires.

Elle implique la mise en place d'une structure, d'une

stratégie, d'un modèle d'affaires et d'une culture

organisationnelle adaptés à l'environnement et aux objectifs de

l'entrepreneur.

3) La création de valeur est le résultat de

l'entrepreneuriat. Elle correspond à la différence entre les

bénéfices et les coûts générés par

l'exploitation de l'opportunité d'affaires.

Elle se mesure à différents niveaux :

économique, social, environnemental, culturel, etc. Elle dépend

des perceptions et des attentes des parties prenantes : clients, fournisseurs,

employés, actionnaires, etc.

15

4) L'innovation est à la fois une source et une

conséquence de l'entrepreneuriat. Elle consiste à introduire une

nouveauté dans un domaine donné : technique, organisationnel,

commercial, etc.

Elle peut être radicale ou incrémentale, disruptive

ou adaptative, produit ou processus. Elle permet à l'entrepreneur de se

différencier de la concurrence et de créer un avantage

compétitif.

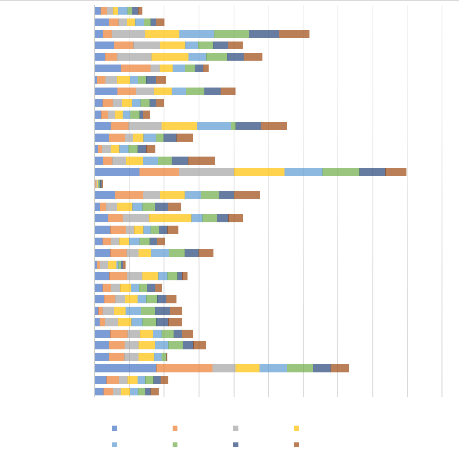

Figure n°1 : Présentation des quatre paradigmes de

l'entrepreneuriat et de leurs relations

|

Paradigme de

l'opportunité

|

1

|

Paradigme de la création d'une organisation

|

|

4

3

6 5

|

Paradigme de

l'innovation

|

|

|

Paradigme de la création de la valeur

|

|

|

|

|

|

Les six relations peuvent être résumées de la

façon suivante :

Première relation

Pour exploiter une opportunité d'affaires, il faut

s'organiser en mobilisant et en combinant des ressources diverses qui donnent

naissance à une organisation (processus et/ou son résultat). Par

exemple, pour créer une entreprise de livraison à domicile, il

faut disposer de véhicules, de personnel, de clients, etc.

Deuxième relation

L'organisation ne peut survivre (et l'entrepreneur garder son

statut par rapport à cette organisation) sans apporter à ses

parties prenantes la valeur qu'elles attendent et dont elle tire les ressources

nécessaires à son fonctionnement. Par exemple, pour

fidéliser ses clients, il faut leur offrir un service de qualité,

rapide et fiable.

Troisième relation

Lorsque la valeur apportée est importante, une

innovation en est souvent à l'origine, qu'elle soit organisationnelle,

technique ou commerciale.

16

Moins radicalement, si l'on adopte une approche relative de

l'innovation et de la nouveauté, l'organisation née du

phénomène entrepreneurial est nouvelle (même si elle

s'appuie sur une entité préexistante).

La valeur apportée est donc nouvelle (nouvelle parce

que venant d'une nouvelle organisation, ou plus radicalement cette fois-ci

parce que résultant d'une offre originale). Par exemple, Uber a

innové en proposant une nouvelle façon de se déplacer en

utilisant une plateforme numérique.

Quatrième relation

Une innovation peut correspondre à la construction

d'une opportunité mise sur le marché (on peut voir l'innovation

aussi comme un processus de socialisation d'une nouvelle technique,

organisation ou façon de commercer), à la fourniture d'un nouveau

produit ou service (nouveauté radicale ou nouveauté pour la

population localement desservie).

Aussi, elle peut correspondre à l'apparition d'une

organisation nouvelle au sein du marché ou du secteur. Par exemple,

Airbnb a innové en créant une opportunité de partager son

logement avec des voyageurs.

Cinquième relation

Toute exploitation d'une innovation, à l'instar d'une

opportunité, appelle une organisation et l'existence de celle-ci

favorise les interactions créatives nécessaires à

l'innovation. Par exemple, Google a innové en développant un

moteur de recherche performant et en créant une organisation qui

encourage la créativité de ses employés.

Sixième relation

Une opportunité n'est exploitée que si elle est

perçue comme susceptible de dégager de la valeur au moins pour

celui qui l'identifie. L'identification peut renvoyer à la

détection, à la construction ou à la combinaison des deux.

Par exemple, Steve Jobs a identifié une opportunité en voyant le

potentiel du Macintosh.

1.1.2. Quelques repères théoriques

Parmi les principales théories sur l'entrepreneuriat, on

peut citer :

1) La théorie de Cantillon

(1755)

Cette théorie est une théorie économique

qui attribue à l'entrepreneur le rôle de preneur de risque et de

gestionnaire de l'incertitude. Selon l'auteur, l'entrepreneur est celui qui

achète des biens à un prix certain pour les revendre à un

prix incertain.

L'entrepreneur est donc exposé aux fluctuations du

marché et doit anticiper la demande des consommateurs. Il est aussi

celui qui crée de la valeur en combinant les

17

facteurs de production (terre, travail et capital) de

manière efficace et innovante. Enfin, il est celui qui contribue

à l'équilibre économique en ajustant l'offre à la

demande.

En effet, cette théorie s'inscrit dans la tradition de

l'école classique d'économie, qui considère que le

marché est régi par un ordre naturel et que la monnaie est

neutre. Cantillon reconnaît que tous les secteurs d'activité

peuvent être productifs, à condition qu'ils soient dirigés

par des entrepreneurs compétents et dynamiques.

De plus, cette théorie a été reprise et

développée par d'autres économistes, notamment Say et

Schumpeter.

Pour sa part, Say a généralisé le terme

d'entrepreneur dans la plupart des langues. Schumpeter de son

côté, a souligné le rôle de l'entrepreneur comme

agent de destruction créatrice, c'est-à-dire comme celui qui

bouleverse l'ordre économique existant en introduisant des innovations

radicales.

2) La théorie de Say

(1803)

La théorie entrepreneuriale de Say est une

théorie économique qui met en avant le rôle de

l'entrepreneur comme agent de production, d'innovation et de coordination. Elle

s'inscrit également dans la tradition de l'école classique

d'économie, qui considère que l'offre crée sa propre

demande (loi de Say) et que la monnaie est neutre.

Selon l'auteur, l'entrepreneur est, d'une part, celui qui

combine les facteurs de production (terre, travail et capital) pour

créer des biens et des services qui répondent aux besoins des

consommateurs. D'autre part, L'entrepreneur est aussi celui qui prend des

risques et assume les incertitudes liées à son

activité.

Enfin, l'entrepreneur est celui qui contribue au

progrès technique et à la croissance économique en

introduisant des innovations dans les produits, les procédés ou

les marchés.

Comme Cantillon, Say reconnaît que tous les secteurs

d'activité peuvent être productifs, à condition qu'ils

soient dirigés par des entrepreneurs compétents et dynamiques.

Aussi, cette théorie a été reprise et

développée par d'autres économistes, notamment Schumpeter.

Elle a aussi inspiré des courants plus récents, comme

l'école autrichienne d'économie, qui met l'accent sur le

processus de découverte entrepreneuriale dans un contexte d'incertitude

et de concurrence imparfaite.

3) La théorie de Schumpeter

(1911)

Cette théorie est une analyse classique de la

société capitaliste qui met en évidence le rôle de

l'innovation et de l'entrepreneur dans le changement et le développement

économiques.

18

En effet, Schumpeter affirme que l'économie est un

mécanisme naturel d'autorégulation qui n'est perturbé que

par les interventions sociales et autres. Il soutient que, malgré leurs

faiblesses, les théories économiques sont fondées sur la

logique et fournissent une structure pour comprendre les faits.

Avançant dans ses analyses, l'auteur montre qu'il

existe des principes sous-jacents dans les phénomènes de la

monnaie, du crédit et du profit entrepreneurial qui complètent

ses théories antérieures sur l'intérêt et le cycle

économique.

Schumpeter, un des premiers à défendre

l'idée du profit entrepreneurial comme source de progrès

technique et de croissance, est celui qui a introduit le concept de «

destruction créatrice » pour désigner le processus par

lequel une innovation entraîne la disparition des anciennes entreprises

et la création de nouvelles.

Enfin, pour l'auteur, les phases de prospérité

et de récession sont inévitables dans une économie en

développement et ne peuvent être supprimées ou

corrigées sans entraver la création de nouvelles richesses par

l'innovation.

4) La théorie de Knight

(1921)

La théorie entrepreneuriale de Knight est une approche

originale de l'entrepreneuriat qui met l'accent sur la notion d'incertitude.

Selon lui, il existe deux types de risques dans l'économie : le risque

assurable, qui peut être mesuré et anticipé, et le risque

d'entreprise, qui est imprévisible et non quantifiable.

Dans cette théorie, l'entrepreneur est celui qui

accepte de faire face au risque d'entreprise, en prenant des décisions

sans connaître les conséquences possibles. Il assume ainsi la

responsabilité de l'innovation et du changement, et reçoit en

échange le profit, qui est la récompense de son audace et de sa

créativité.

Knight considère que l'entrepreneur est un agent

essentiel du progrès économique et social, car il introduit de la

nouveauté et de la diversité dans le système.

5) La théorie de Kirzner

(1973)

Cette théorie entrepreneuriale est une contribution

majeure à la tradition économique autrichienne, qui met en

évidence le rôle de l'entrepreneur comme découvreur

d'opportunités de marché.

Selon Kirzner, l'entrepreneur est celui qui perçoit les

déséquilibres entre l'offre et la demande, et qui agit pour les

corriger en créant de la valeur. L'entrepreneur n'est pas un innovateur

radical comme chez J. A. Schumpeter, mais un arbitre qui exploite les

écarts de prix entre les marchés.

L'entrepreneur, affirme-t-il, n'assume pas de risque, mais

profite de son alertness, c'est-à-dire de sa capacité à

saisir les opportunités que les autres agents ignorent ou

19

négligent. L'entrepreneur est donc le moteur du processus

de marché, qui tend vers l'équilibre grâce à son

action.

6) La théorie de Gartner

(1988)

La théorie entrepreneuriale Gartner est une perspective

qui considère l'entrepreneuriat comme un processus d'émergence

organisationnelle, plutôt que comme une caractéristique

individuelle ou une opportunité de marché.

Selon l'auteur, l'entrepreneur n'est pas un type particulier

de personne, mais un rôle qui peut être joué par

différents acteurs dans différentes situations. L'entrepreneur

est celui qui initie, organise et gère une nouvelle entreprise, en

mobilisant des ressources et en interagissant avec divers environnements.

Ainsi, l'entrepreneuriat est, dans cette théorie, le

résultat d'un ensemble d'activités qui visent à

créer et à maintenir une organisation viable.

Gartner propose quatre dimensions pour analyser le processus

entrepreneurial : les caractéristiques de l'individu, le contexte

environnemental, l'organisation créée et le processus

lui-même.

Il est une évidence que ces théories ne sont pas

exclusives mais complémentaires, car elles éclairent

différentes facettes du phénomène entrepreneurial.

1.1.3. Entrepreneuriat des jeunes

Le rôle capital que joue l'entrepreneuriat des jeunes en

tant que levier du développement économique et de la

création de l'emploi est de plus en plus saisi.

Dans les pays en voie de développement comme la R.D.C,

l'importance de la création d'entreprise et de l'auto-emploi est

fondamentale pour toute la dynamique de développement. Elle est une

source essentielle de la production de la richesse et de la lutte contre le

chômage et le sous-emploi.

A l'ère actuelle où l'entrepreneuriat des jeunes

est valorisé par une majorité, les jeunes veulent de plus en plus

être maîtres de leur propre destin. Par conséquent, seul un

faible pourcentage d'entre eux s'aventure à créer une entreprise,

le goût du risque et d'aventure entrepreneurial devenant

limité.

La littérature sur les jeunes entrepreneurs est

généralement cadrée sur les obstacles qu'ils rencontrent.

Il existe peu d'études qui permettent de comprendre la situation

entrepreneuriale de cette catégorie et de faciliter les actions visant

à la promouvoir.

Cependant, le rôle crucial que joue l'entrepreneuriat

des jeunes comme moteur du développement économique et de la

création d'emplois reste méconnu.

20

Dans les pays en développement, la création

d'entreprise et l'auto-emploi sont vitaux pour la dynamique de

développement. Ils sont une source essentielle de production de richesse

et de lutte contre le chômage et le sous-emploi.

De ce qui précède, certains chercheurs ont

suggéré qu'il faut encourager les jeunes à se lancer dans

les affaires, en considérant cette carrière comme un choix

professionnel.

Cependant, il faut reconnaître qu'il y a un manque

d'information et de compréhension sur les prédispositions

entrepreneuriales des jeunes, sur leur processus d'entreprendre, ainsi que sur

les problèmes qu'ils rencontrent.

1.1.3.1. Définition du jeune

entrepreneur

Tableau n° 01 : Quelques définitions du concept

jeune entrepreneur selon les écoles de pensée.

|

Appellations des écoles

|

Courants de

recherche

|

Définitions du jeune

entrepreneur

|

Auteurs de

référence

|

|

École économique

|

Approche

comportementale

|

Un jeune entrepreneur est spécialisé dans la prise

intuitive de décisions réfléchies relatives à la

coordination de ressources.

|

Casson (1991)

|

|

École

comportementale

|

Approche

comportementale

|

Le jeune entrepreneur se définit par l'ensemble des

activités qu'il met en organisation.

|

Gartner (1988)

|

|

École

psychologique avec les courants

personnalistes et

cognitifs

|

Approche déterministe

|

Le jeune entrepreneur se définit par un certain nombre

d'attributs psychologiques que l'on décrit autant par la

personnalité que par les processus cognitifs activés pour la

circonstance.

|

Shaver & Scott (1991)

|

|

École des

processus

|

Approche

comportementale

|

Le jeune entrepreneur est celui qui développe des

opportunités et crée une organisation pour les exploiter.

|

Bygrave & Hofer (1991)

|

Source : Noël & Madoui, (2011)

21

1.1.4. Typologies entrepreneuriales

Les typologies entrepreneuriales sont des classifications des

entrepreneurs selon différents critères, tels que leurs

motivations, leurs caractéristiques personnelles et leurs

stratégies ou leurs modes de gestion.

Ces typologies permettent de mieux comprendre les profils, les

comportements et les performances des entrepreneurs, ainsi que leur

diversité et leur évolution.

Il existe de nombreuses typologies entrepreneuriales dans la

littérature, parmi lesquelles on peut mentionner :

1.1.4.1. La typologie de Carland, Hoy, Boulton, &

Carland (1984)

Ils distinguent quatre types d'entrepreneurs selon leur

orientation vers la croissance et l'innovation : le petit entrepreneur

d'affaires, le gestionnaire d'entreprise, le propriétaire-gestionnaire

et l'entrepreneur.

1) Le petit entrepreneur d'affaires :

c'est celui qui crée ou reprend une petite entreprise,

sans chercher à la faire croître ni à innover. Il se

contente de maintenir son activité et de générer un revenu

suffisant pour sa subsistance. Il n'a pas de vision stratégique ni de

projet ambitieux.

Il est souvent motivé par la nécessité

ou l'indépendance. Il est considéré comme un artisan ou un

commerçant.

2) Le gestionnaire d'entreprise :

il dirige une entreprise de taille moyenne ou grande, en

cherchant à la faire croître mais sans innover. Il se concentre

sur l'optimisation des ressources et la maximisation du profit.

Il a une vision managériale et un projet réaliste.

Il est souvent motivé par le pouvoir

ou le prestige. Il est considéré comme un

administrateur ou un dirigeant.

3) Le propriétaire-gestionnaire

: c'est celui qui possède et gère une

entreprise de petite ou moyenne taille, en cherchant à la faire

croître et à innover. Il se distingue par sa capacité

à combiner les fonctions de propriétaire et de gestionnaire, en

prenant des décisions stratégiques et opérationnelles.

Il a une vision entrepreneuriale et un projet dynamique. Il

est souvent motivé par le défi ou la satisfaction. Il est

considéré comme un créateur ou un développeur.

4) L'entrepreneur : c'est celui qui

crée ou reprend une entreprise, en cherchant à la faire

croître et à innover de façon radicale. Il se distingue par

sa capacité à créer de la valeur, à saisir des

opportunités et à transformer le marché.

Il a une vision innovatrice et un projet

révolutionnaire. Il est souvent motivé par la passion ou la

vision. Il est considéré comme un pionnier ou un leader.

22

1.1.4.2. La typologie de Filion (1990)

Filion propose six types d'entrepreneurs selon leur vision

stratégique : le créateur d'un nouveau concept, le

développeur d'un concept existant, le franchiseur, le franchisé,

le repreneur d'une entreprise existante et le successeur familial.

1) Le créateur d'un nouveau concept

: c'est celui qui invente une nouvelle idée de

produit ou de service, qui répond à un besoin non satisfait ou

qui crée un nouveau marché. Il se distingue par sa

créativité, son originalité et sa capacité à

innover.

Il a une vision claire et ambitieuse de son projet, qu'il

cherche à réaliser avec passion et détermination. Il est

prêt à prendre des risques et à relever des défis.

Il

est souvent considéré comme un pionnier ou un

leader dans son domaine.

2) Le développeur d'un concept existant

: c'est celui qui reprend une idée de produit ou

de service déjà existante, mais qui l'améliore, la modifie

ou la diversifie. Il se distingue par sa capacité à analyser le

marché, à identifier les opportunités et à adapter

son offre aux besoins des clients.

Il a une vision pragmatique et réaliste de son projet,

qu'il cherche à réaliser avec efficacité et

compétitivité. Il est prêt à investir et à se

former pour se différencier de la concurrence. Il est souvent

considéré comme un suiveur ou un imitateur dans son domaine.

3) Le franchiseur : c'est

celui qui crée un concept de produit ou de service original et qui le

propose à d'autres entrepreneurs moyennant une redevance. Il se

distingue par sa capacité à standardiser, à

systématiser et à contrôler son offre.

Il a une vision globale et stratégique de son projet,

qu'il cherche à réaliser avec expansion et rentabilité. Il

est prêt à partager son savoir-faire et à accompagner ses

franchisés. Il est souvent considéré comme un organisateur

ou un formateur dans son domaine.

4) Le franchisé :

c'est celui qui adopte un concept de produit ou de service

créé par un franchiseur moyennant une redevance. Il se distingue

par sa capacité à respecter, à reproduire et à

appliquer le concept du franchiseur.

Il a une vision locale et opérationnelle de son projet,

qu'il cherche à réaliser avec conformité et

qualité. Il est prêt à suivre les directives et les

conseils du franchiseur. Il est souvent considéré comme un

exécutant ou un collaborateur dans son domaine.

5) Le repreneur d'une entreprise existante

: c'est celui qui rachète une entreprise

déjà en activité, soit parce qu'elle est en

difficulté, soit parce que son propriétaire souhaite la

céder. Il se distingue par sa capacité à évaluer,

à négocier et à restructurer l'entreprise.

23

Il a une vision transitoire et évolutive de son projet,

qu'il cherche à réaliser avec redressement ou croissance. Il est

prêt à changer les pratiques et les processus de l'entreprise. Il

est souvent considéré comme un sauveur ou un transformateur dans

son domaine.

6) Le successeur familial :

c'est celui qui hérite ou qui reçoit une entreprise

familiale, soit parce qu'il en est le descendant, soit parce qu'il en est le

conjoint. Il se distingue par sa capacité à s'intégrer,

à perpétuer et à renouveler l'entreprise.

Il a une vision durable et affective de son projet, qu'il

cherche à réaliser avec continuité ou innovation. Il est

prêt à respecter les valeurs et les traditions de l'entreprise. Il

est souvent considéré comme un héritier ou un continuateur

dans son domaine.

1.1.4.3. La typologie de Hisrich & Peters (1998)

Ils identifient cinq types d'entrepreneurs selon leur

motivation principale : le survivant-nécessiteux, le

style-de-vie, le chasseur d'opportunités, le créateur

d'innovations et le constructeur d'empire.

1) Le survivant-nécessiteux :

c'est celui qui crée ou reprend une entreprise par

nécessité, faute d'autres alternatives d'emploi ou de revenu. Il

se contente de survivre et de satisfaire ses besoins de base. Il n'a pas de

motivation particulière ni de projet ambitieux.

Il est souvent confronté à des

difficultés financières, sociales ou environnementales. Il est

considéré comme un entrepreneur par défaut ou par

contrainte.

2) Le style-de-vie : c'est

celui qui crée ou reprend une entreprise par choix, pour avoir plus de

liberté, de flexibilité et de satisfaction personnelle. Il

cherche à concilier son activité professionnelle avec ses

intérêts, ses valeurs et son mode de vie. Il n'a pas de motivation

financière ni de projet de croissance.

Il est souvent attiré par des secteurs

créatifs, artistiques ou récréatifs. Il est

considéré comme un entrepreneur par passion ou par plaisir.

3) Le chasseur d'opportunités :

c'est celui qui crée ou reprend une entreprise par

opportunité, en exploitant un avantage concurrentiel, un créneau

de marché ou une demande insatisfaite. Il cherche à maximiser son

profit et sa performance. Il a une motivation économique et un projet

réaliste.

Il est souvent doté d'un sens des affaires, d'une

capacité d'adaptation et d'un réseau relationnel. Il est

considéré comme un entrepreneur par calcul ou par

stratégie.

4)

24

Le créateur d'innovations :

c'est celui qui crée ou reprend une entreprise par

innovation, en développant un nouveau produit, un nouveau service ou un

nouveau procédé. Il cherche à créer de la valeur et

à se différencier. Il a une motivation créative et un

projet novateur.

Il est souvent doté d'une vision, d'une

capacité d'invention et d'un esprit pionnier. Il est

considéré comme un entrepreneur par vision ou par rupture.

5) Le constructeur d'empire : c'est

celui qui crée ou reprend une entreprise par ambition, en visant

à dominer le marché, à étendre son activité

ou à créer un groupe. Il cherche à accroître sa

puissance et son influence. Il a une motivation politique et un projet

expansionniste.

Il est souvent doté d'un leadership, d'une

capacité de négociation et d'un esprit conquérant. Il est

considéré comme un entrepreneur par pouvoir ou par domination.

1.1.4.4. La typologie de Meyer (2005)

Meyer classe les entrepreneurs en trois catégories

selon leur rapport au territoire : l'entrepreneur local,

l'entrepreneur régional et l'entrepreneur global.

1) L'entrepreneur local :

c'est celui qui crée ou reprend une entreprise dans un territoire

donné, en s'appuyant sur les ressources et les acteurs locaux. Il

cherche à s'intégrer dans le tissu économique et social du

territoire, à répondre aux besoins locaux et à contribuer

au développement local.

Il a une vision territoriale et un projet ancré. Il

est souvent motivé par l'attachement au territoire, la proximité

avec les clients et les partenaires, ou la

qualité de vie. Il est considéré comme un

acteur local ou un citoyen engagé.

2) L'entrepreneur régional

: c'est celui qui crée ou reprend une entreprise

dans un territoire donné, mais qui cherche à se développer

au-delà des frontières locales, en s'ouvrant à d'autres

marchés et à d'autres réseaux. Il cherche à se

diversifier, à se spécialiser et à se

différencier.

Il a une vision régionale et un projet

évolutif. Il est souvent motivé par la recherche de nouvelles

opportunités, la compétitivité, ou la croissance. Il est

considéré comme un acteur régional ou un entrepreneur

dynamique.

3) L'entrepreneur global :

il crée ou reprend une entreprise dans un territoire donné,

mais qui cherche à se positionner sur le marché mondial, en

s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication, les

réseaux internationaux et les stratégies d'alliance. Il cherche

à innover, à conquérir et à dominer.

25

Il a une vision globale et un projet ambitieux. Il est souvent

motivé par la vision, la passion, ou le pouvoir. Il est

considéré comme un acteur global ou un leader mondial.

1.1.4.5. La typologie de Leclair (2014)

Leclair élabore une typologie des entrepreneures selon

le genre (typologie féminine), en distinguant quatre types :

l'entrepreneure innovante, l'entrepreneure opportuniste, l'entrepreneure

traditionnelle et l'entrepreneure sociale.

1) L'entrepreneure innovante :

c'est celle qui crée une entreprise par innovation, en

développant un nouveau produit, un nouveau service ou un nouveau

procédé. Elle se distingue par sa créativité, sa

vision et sa capacité à innover.

Elle cherche à créer de la valeur et à

se différencier. Elle a une motivation créative et un projet

novateur. Elle est souvent attirée par les secteurs de pointe,

technologiques ou scientifiques et est considérée comme une

pionnière ou une leader dans son domaine.

2) L'entrepreneure opportuniste

: c'est celle qui crée une entreprise par

opportunité, en exploitant un avantage concurrentiel, un créneau

de marché ou une demande insatisfaite. Elle se distingue par son sens

des affaires, son analyse et sa capacité à saisir les

opportunités.

Elle cherche à maximiser son profit et sa performance.

Elle a une motivation économique et un projet réaliste. Elle est

souvent attirée par les secteurs porteurs, dynamiques ou rentables et

est considérée comme une calculatrice ou une stratège dans

son domaine.

3) L'entrepreneur traditionnelle

: c'est celle qui crée une entreprise par choix,

pour avoir plus de liberté, de flexibilité et de satisfaction

personnelle. Elle se distingue par son style de vie, ses valeurs et sa

capacité à concilier son activité professionnelle avec ses

intérêts personnels.

Elle cherche à maintenir son activité et

à générer un revenu suffisant pour sa subsistance. Elle a

une motivation affective et un projet ancré. Elle est souvent

attirée par les secteurs traditionnels, artisanaux ou familiaux. Elle

est considérée comme une passionnée ou une épanouie

dans son domaine.

4) L'entrepreneur social :

c'est celle qui crée une entreprise par conviction, pour

répondre à un besoin social, environnemental ou solidaire. Elle

se distingue par son altruisme, son engagement et sa capacité à

créer du lien social.

Elle cherche à avoir un impact positif sur la

société et à contribuer au

développement

durable. Elle a une motivation éthique et un projet altruiste. Elle

26

est souvent attirée par les secteurs sociaux,

écologiques ou humanitaires. Elle est considérée comme une

militante ou une citoyenne engagée dans son domaine.

Cette approche typologique renvoie à des critères

et à des dimensions qui constituent, d'une certaine façon, des

facteurs essentiels de compréhension des entrepreneurs.

Ces typologies, rappelons-le, ne sont ni exhaustives ni

définitives, car elles peuvent varier selon les contextes et les

époques. Elles offrent néanmoins des outils d'analyse utiles pour

appréhender la complexité et la richesse de l'entrepreneuriat.

1.1.5. Formes de l'entrepreneuriat

L'entrepreneuriat peut prendre différentes formes, selon

le type d'activité, le mode de création et le statut juridique de

l'entreprise.

Parmi ces formes nous pouvons mentionner :

1) Création d'une nouvelle entreprise

: il s'agit de créer une entreprise à partir d'une

idée originale ou d'un besoin non satisfait. L'entreprise peut

être :

V' Traditionnelle : elle propose

une activité connue et répétitive, comme un commerce, un

artisanat ou un service.

V' Technologique et innovante :

elle développe une nouvelle technologie ou un nouveau produit, comme une

entreprise technologique (technopreneuriat), une entreprise d'internet et de

e-commerce (cyber entrepreneuriat) ou une entreprise verte (ecopreneuriat).

La création d'une nouvelle entreprise peut concerner

des structures de différentes tailles, comme les petites et

microentreprises, le travail indépendant, les PME ou les grandes

entreprises.

2) Création d'une entreprise par franchise

: il s'agit de créer une entreprise en

bénéficiant du savoir-faire, de la marque et du réseau

d'une entreprise déjà existante, appelée franchiseur. Le

créateur, appelé franchisé, doit respecter le contrat de

franchise et verser des redevances au franchiseur.

3) Reprise, cession et transmission d'entreprises

: il s'agit de reprendre une activité ou une entreprise

déjà existante. Le créateur, appelé repreneur,

peut-être une personne physique ou morale. Il peut reprendre une PME, une

start-up ou même une grande entreprise.

Cependant, le repreneur doit évaluer la valeur de

l'entreprise, négocier les conditions de la reprise et financer

l'opération. Il peut choisir de reprendre la société en

cours ou de créer une nouvelle société.

4)

27

Entrepreneuriat organisationnel ou intrapreneuriat

: il concerne le développement des pratiques et des

comportements entrepreneuriaux à l'intérieur d'une grande

entreprise.

Le salarié qui initie et réalise un projet

innovant au sein de son entreprise est appelé intrapreneur. Il

bénéficie du soutien et des ressources de son employeur.

5) Entrepreneuriat coopératif ou collectif

: il s'agit de créer ou de gérer une entreprise

basée sur les principes de la coopération, de la participation et

de la solidarité. Les salariés sont associés aux

décisions et aux résultats de l'entreprise.

Les exemples d'entreprises coopératives et collectives

sont les sociétés

coopératives (SCOP, SCIC), les associations, les

mutuelles ou les fondations.

6) Entrepreneuriat solidaire et social : il

est centré sur la création ou le développement d'une

organisation à but non lucratif qui vise à répondre

à un besoin social ou environnemental. L'objectif n'est pas le profit

mais l'intérêt général ou la défense d'une

cause.